Слайд 2: Астрономия

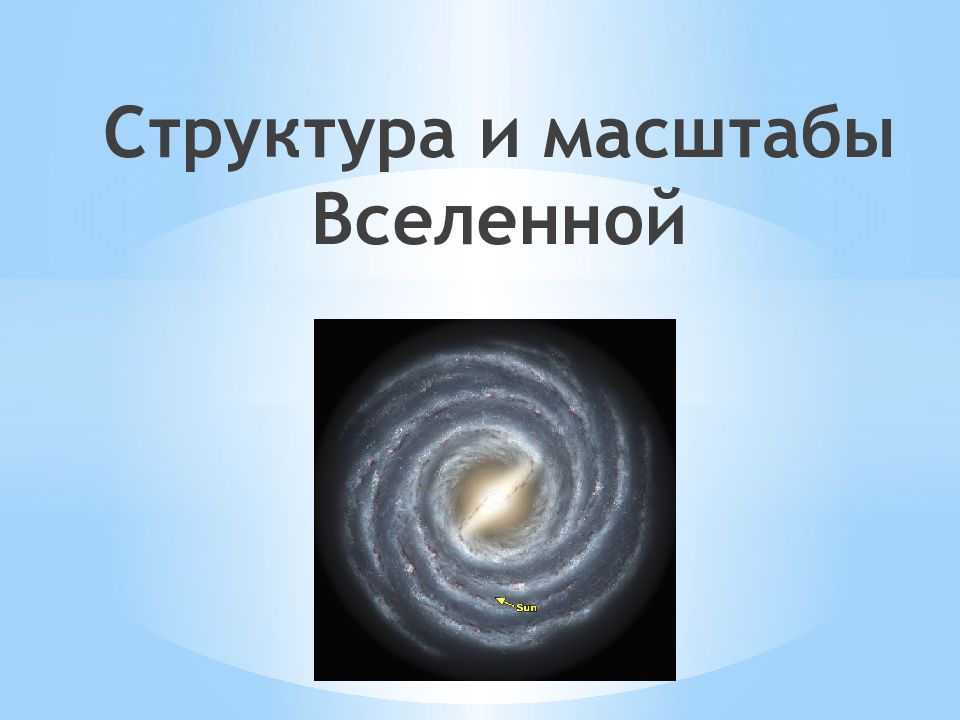

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем. В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты Солнечной системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, метеороиды, межпланетное вещество, межзвёздное вещество, пульсары, чёрные дыры, туманности, галактики и их скопления, квазары и многое другое.

Слайд 3: Древний период

Небесный диск из Небры (Германия, XVII в. до н. э.) Астрономическая деятельность прослеживается в источниках по крайней мере с VI—IV тысячелетий до н. э., а наиболее ранние упоминания названий светил встречаются в «Текстах пирамид», датируемых XXV—XXIII в. до н. э., — религиозном памятнике. Отдельные особенности мегалитических сооружений и даже наскальных рисунков первобытных людей истолковываются как астрономические. В фольклоре также множество подобных мотивов.

Слайд 4

Периодические изменения на небе известны с древнейших времён: смена дня и ночи, смена фаз луны, смена времён года. В соответствии с этими устойчивыми циклами появились единицы измерения времени: сутки, месяц, год. Хотя взаимное расположение звёзд выглядит неизменным, было замечено, что несколько светил (планеты) являются исключением из этого правила. Наблюдая изменения на небесной сфере, люди заметили их связь со сменой сезонов на Земле. Это натолкнуло на мысль, что небесные движения связаны и с другими земными явлениями — влияют на земную историю или предсказывают важнейшие события — рождение царей, войны, голод, эпидемии и др. Доверие к астрологическим фантазиям значительно содействовало развитию научной астрономии, поскольку иначе обосновать властям практическую пользу от наблюдений за небом было бы нелегко. По этим причинам особое внимание древние астрономы уделяли таким редким и непериодическим явлениям, как затмения, появление комет, падение метеоритов и т. п.

Слайд 5

Исследования небесных тел в храмах-обсерваториях в Древнем Мире проводились невооружённым глазом. Главными инструментами древних обсерваторий были: гномон (шест для измерения полуденной высоты Солнца по длине тени), солнечные часы и клепсидры для измерения времени; без помощи инструментов наблюдали Луну и её фазы, планеты, моменты восхода и заката светил, прохождения их через меридиан, солнечные и лунные затмения. Позже появились угломерные инструменты различных систем.

Слайд 6: Астрономия древних цивилизаций

Примерно за 4 тысячи лет до н.э. в долине Нила возникла одна из древнейших на Земле цивилизаций – египетская. Ещё через тысячу лет, после объединения двух царств (Верхнего и Нижнего Египта ), здесь сложилось мощное государство. К тому времени, которое называют Древним царством, египтяне уже знали гончарный круг, умели выплавлять медь, изобрели письменность. Именно в ту эпоху были сооружены пирамиды. Тогда же, вероятно, появились египетские календари: лунно-звёздный – религиозный и схематический – гражданский. Астрономия египетской цивилизации началась именно с Нила.

Слайд 7

Астрономия египетской цивилизации началась именно с Нила. Египетские жрецы-астрономы заметили, что незадолго до начала подъёма воды происходят два события: летнее солнцестояние и первое появление Сириуса на утренней звезде после 70-дневного отсутствия на небосводе. Сириус, самую яркую звезду неба, египтяне назвали именем богини Сопдет. Греки произносили это имя как « Сотис ». К тому времени в Египте существовал лунный календарь из 12 месяцев по 29 или 30 дней – от новолуния до новолуния. Чтобы его месяцы соответствовали сезонам года, раз в два-три года приходилось добавлять 13-й месяц. «Сириус» помогал определять время вставки этого месяца. Первым днём лунного года считался первый день новолуния, наступавший после возвращения этой звезды.

Слайд 8

Гелиоцентрическая система мира Свою систему мира великий польский астроном Николай Коперник(1473-1543 ) изложил в книге «О вращениях небесных сфер »,вышедшей в год его смерти. В этой книге он доказал, что Вселенная устроена совсем не так, как много веков утверждала религия. Задолго до Птолемея греческий учёный Аристарх утверждал, что Земля движется вокруг Солнца. Позже, в средние века, передовые учёные разделяли точку зрения Аристарха о строении мира и отвергали ложное учение Птолемея. Незадолго до Коперника великие итальянские учёные Николай Кузанский и Леонардо да Винчи утверждали, что Земля движется, что она совсем не находится в центре Вселенной и не занимает в ней исключительного положения. Почему же, несмотря на это, система Птолемея продолжала господствовать? Потому, что она опиралась на всесильную церковную власть, которая подавляла свободную мысль, мешала развитию науки. Кроме того, учёные, отвергавшие учение Птолемея и высказывавшие правильные взгляды на устройство Вселенной, не могли ещё убедительно их обосновать. Это удалось сделать только Николаю Копернику. После 30 лет упорнейшего труда, долгих размышлений и сложных математических вычислений он показал, что Земля – только одна из планет, а все планеты обращаются вокруг Солнца.

Слайд 9

Что же заключает в себе книга «О вращении небесных сфер» и почему она нанесла такой сокрушительный удар по системе Птолемея, которая со всеми изъянами держалась 14 веков под покровительством всесильной церкви? В этой книге Николай Коперник утверждал, что Земля и другие планеты – спутники Солнца. Он показал, что именно движением Земли вокруг Солнца и её суточным вращением вокруг своей оси объясняется видимое движение Солнца, странная запутанность в движении планет и видимое вращение небесного свода. Гениально просто Коперник объяснял, что мы воспринимаем движение далёких небесных тел так же, как и перемещение различных предметов на Земле, когда сами находимся в движении. Коперник как и древнегреческие учёные предположил, что орбиты, по которым движутся планеты, могут быть только круговыми. Спустя 75 лет немецкий астроном Иоганн Кеплер, продолжатель дела Коперника, доказал, что если бы Земля двигалась в пространстве, то при наблюдении неба в разное время нам должно было бы казаться, что звёзды смещаются, меняют своё положение на небе. Но таких смещений звёзд за много веков не заметил ни один астроном. Именно в этом сторонники учения Птолемея хотели видеть доказательства неподвижности Земли. Однако Коперник утверждал, что звёзды находятся на невообразимо огромных расстояниях. Поэтому ничтожные смещения их не могли быть замечены.

Слайд 10: Классика небесной механики

Столетие после смерти Ньютона (1727г.) стало временем бурного развития небесной механики – науки, построенной на теории тяготения. И так уж получилось, что основной вклад в развитие этой науки внесли пять замечательных учёных. Один из них родом из Швейцарии, хотя большую часть жизни он проработал в России и Германии. Это Леонардо Эйлер. Четверо других – французы ( Клеро, Д*Аламбер, Лагранж и Лаплас). В 1743 году Д*Аламбер опубликовал свой «Трактат о динамике», в котором сформулированы общие правила составления дифференциальных уравнений, описывающих движение материальных тел и их систем. В 1747 году он представил в Академию наук мемуары об отклонениях планет от эллиптического движения вокруг Солнца под действием их взаимного притяжения. Алексис Клод Клеро(1713-1765) уже в неполные 13 лет сделал свою первую научную работу по геометрии. Она была представлена в Парижскую академию, где и была зачитана его отцом. Через три года Клеро опубликовал новую работу – «О кривых двоякой кривизны.» Юношеские работы привлекли внимание крупных учёных-математиков. Они стали добиваться избрания юного таланта в Парижскую академию наук. Но по уставу членом Академии мог стать только человек, достигший 20 лет.

Слайд 11

Шумеро-аккадское государство Вавилон существовало со II тыс. до н. э. по VI век до н. э. (в последние десятилетия им правили халдеи, а в VI веке до н. э. страной завладела Персия). Жрецы-вавилоняне оставили множество астрономических таблиц. Они же выделили основные созвездия и зодиак, ввели деление полного угла на 360 °, развили тригонометрию. Во II тыс. до н. э. у шумеров появился лунный календарь, усовершенствованный в I тыс. до н. э. Год состоял из 12 синодических месяцев — шесть по 29 дней и шесть по 30 дней, всего 354 дня. Сначала для согласования с солнечным годом (продолжительность которого они определили дней) делали вставку 13-го месяца, но потом перестали это делать. Обработав свои таблицы наблюдений, жрецы открыли многие законы движения планет, Луны и Солнца, могли предсказывать затмения. В 450 году до н. э. вавилоняне уже знали « метонов цикл» (235 месяцев с большой точностью совпадают с 19 солнечными годами ). Впрочем, китайцы открыли его ещё раньше. Вероятно, именно в Вавилоне появилась семидневная неделя (каждый день был посвящён одному из 7 светил).

Слайд 12

Русская астрономия, ранние годы развития которой связаны с именами Ломоносова и Эйлера, продолжала расти и крепнуть. В конце XVIII века было проведено много важных исследований, созданы новые обсерватории. В русских обсерваториях разрабатывались весьма совершенные методы наблюдений. Ученик Эйлера, астроном Исленьев, предложил новый метод определения долготы, в основе которого лежало наблюдение за движением Луны относительно соседствующих с ней на небосводе звезд. Этот метод сразу же получил широчайшее распространение. Русские астрономы С. Я. Румовский и П. Б. Иноходцев точно определили местоположение многих географических пунктов нашей Родины. Ф. И. Шуберт составил важные астрономические таблицы и выпустил капитальные труды по теоретической астрономии.