К. ф.-м. н., доцент КТВФ Файн Евгений Яковлевич

Слайд 2: Системное видение мира

Системный подход в видение мира- междисциплинарное научное направление, изучающее объекты любой физической природы как системы. Это - методология познания частей на основании целого и целостности в отличие от классического подхода,ориентированного на познание целого через части. В первую очередь классической методологии придерживаются сегодня практически все естественные науки. Органиченность классической методологии - от части к целому – ведет к серьезным проблемам в дальнейшем развитии этих наук.

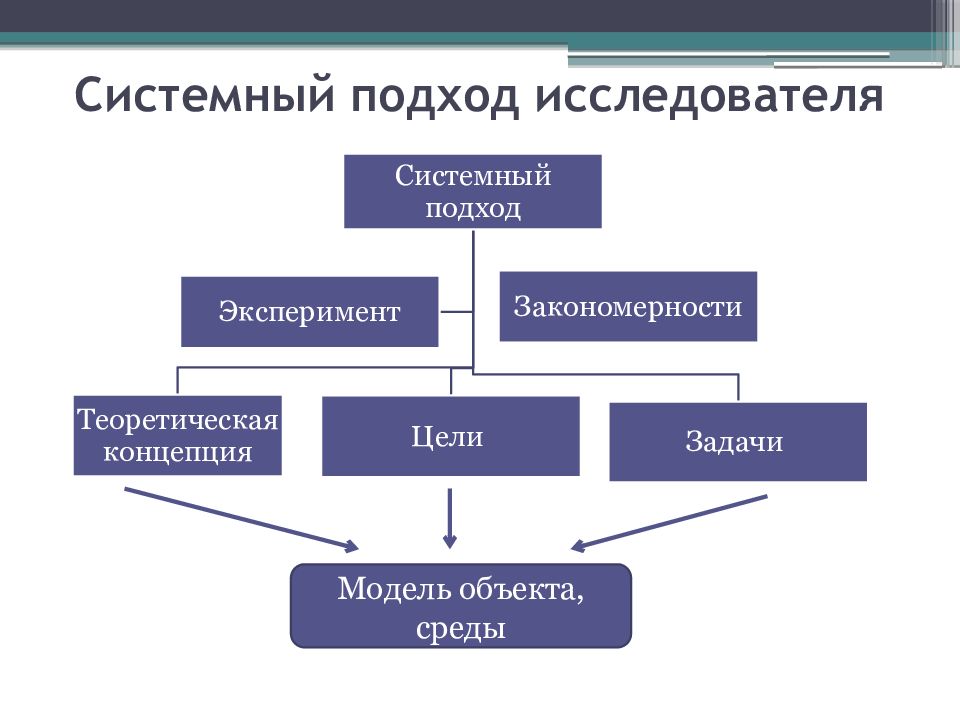

Слайд 3: Концепция системного подхода

изучение (познание - анализ) некоторой системы необходимо проводить не только, изучая его части, а и в обратном»направлении, - определив основные свойства системы как ЦЕЛОГО; интерпретировать функционирование и развитие ее частей (подсистем) с точки зрения системы в целом. Концепция системного подхода

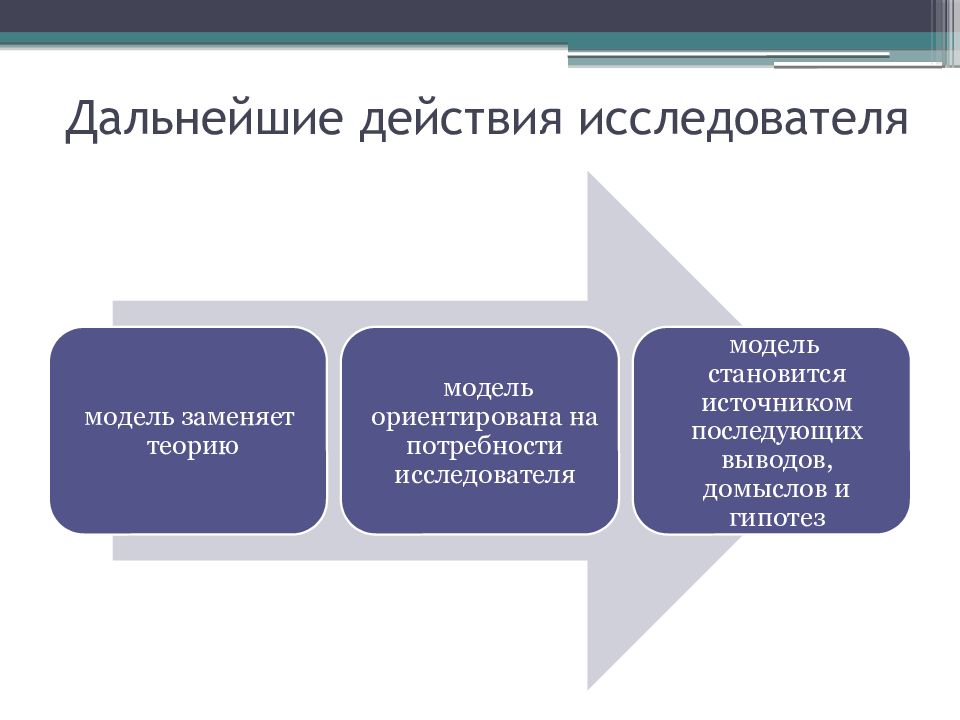

Слайд 6: Дальнейшие действия исследователя

Слайд 7: Что такое система?

Система представляет из себя совокупность целостных элементов, находящихся между собой в связях и отношениях и образующих новое качественное единство. Целостность - особое системное свойство, позволяющее выделить систему и все к ней принадлежащее из остального мира, свойство, которого не имеет ни одна часть системы при любом способе членения. В этом свойстве – уникальность системы.

Слайд 8: Основные положения, имеющие отношение к системам:

система упорядочена и состоит из взаимосвязанных частей; каждая часть тоже может быть системой ("подсистемой") и выполнять определенные функции в системе; изъятие любой части из системы делает ее другой, непохожей на исходную; части системы могут быть одинаковыми или различными; часть внутри системы - это одно, вне системы - уже другое: изъятие из системы и перенос в другую систему изменяет свойства части. система навязывает каждой из своих частей определенные функции и ограничивает свойства так, что проявляются только те, которые нужны системе. "Вредные" свойства частей подавляются. Все это осуществляется при помощи внутренних связей; делить на части (членить) систему можно различным образом.

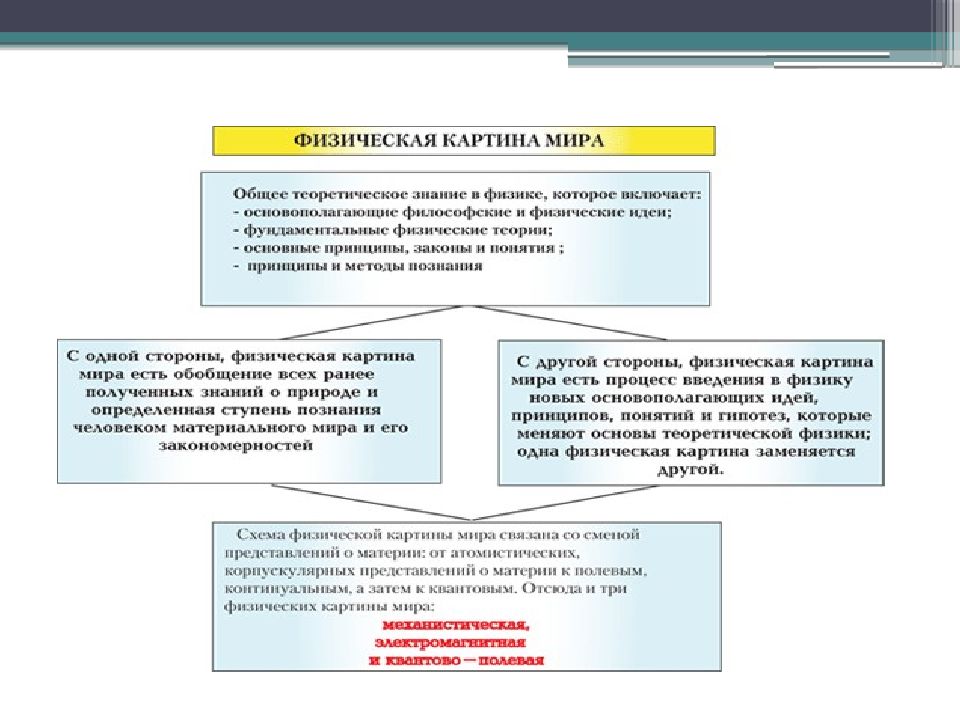

Слайд 9: С самого зарождения науки ученые постоянно стремились свести более сложные явления к более простым и построить общую картину мира, основанную на небольшом количестве простых исходных принципов

В античности: Пифагор полагал, что мир представляет собой гармонию чисел; Демокрит видел мироздание как движение атомов в пустоте; Аристотелю мир представлялся подобным организму. Попытки построения целостных картин мира, основанных на небольшом количестве исходных принципов, энергично осуществлялись в науке всегда.

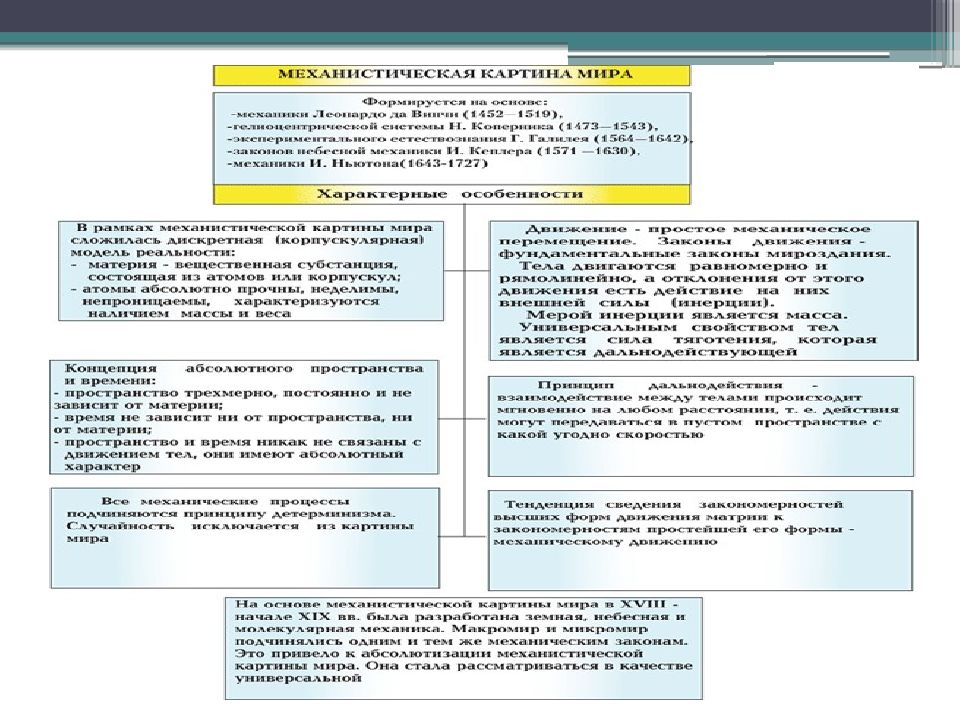

Слайд 10: С XVII по XIX вв. большинство ученых вдохновлялось идеалом механической картины мира:

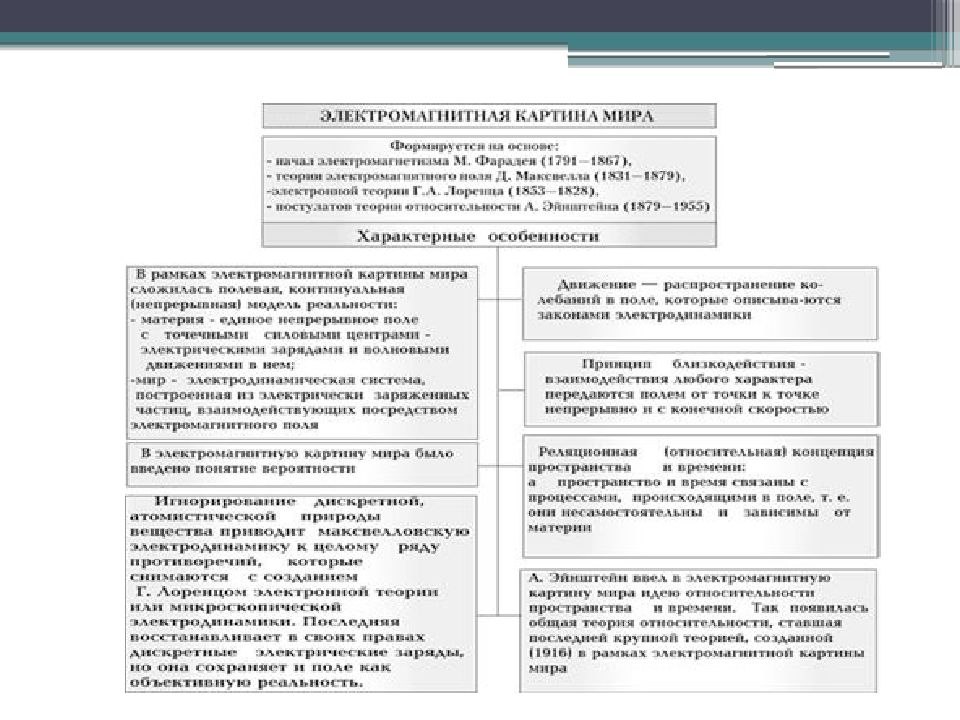

все явления неживой природы происходят в ньютоновских пространстве и времени и представляют собой результат действующих с необходимостью сил, приложенных к некоторым элементарным объектам. Трудности построения такой картины мира, с которыми столкнулась физика в начале XX в, привели, как известно, к попыткам: — с одной стороны, построения единой физической картины мира на базе электродинамики, — с другой стороны, построения универсальной вероятностной физической картины мира.

Слайд 11

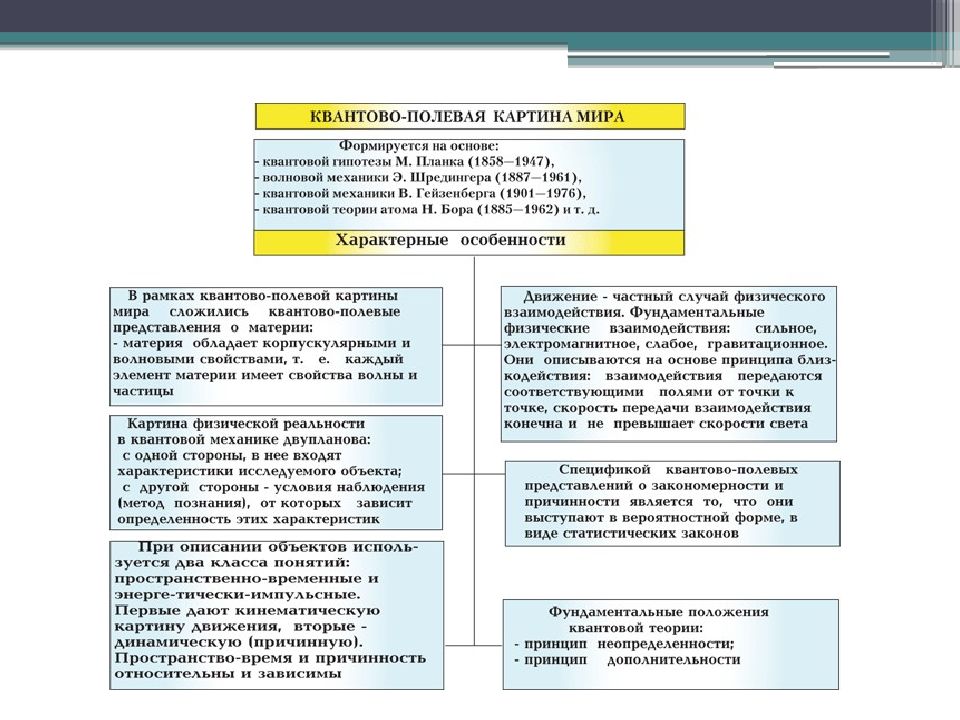

Сегодня ученые стремятся построить единую физическую картину мира, в фундаменте которой лежат: — синтез релятивистских и квантовых идей; — идеи возможности построения единой теории всех фундаментальных взаимодействий.

Слайд 12: В других науках:

В XX в. мы видим, что: — математики стремятся построить все их колоссально разросшееся здание на единой основе теории множеств; — биологи огромные усилия тратят на то, чтобы построить целостную теоретическую биологию, основные принципы которой предполагают выявить в исследованиях современной молекулярной биологии, генетике, синтетической теории эволюции.

Слайд 13: Античная картина мира

Основывалась на : повседневных наблюдениях за движением небесных светил; за суточными и годичными циклами жизни людей, животных и растений; за ритмом общественной и личной жизни. Великими достижениями древности были изобретение: колеса и колесного транспорта; паруса и весел; лука и стрел; овладение земледелием и умением использовать огонь для бытовых и производственных нужд

Слайд 15: Взгляды на строение мира в Древнем Востоке

В Вавилоне сложились взгляды, согласно которым Земля имеет вид выпуклого острова, окруженного океаном; внутри Земли будто бы находится "царство мертвых»; Небо — это твердый купол, опирающийся на земную поверхность и отделяющий "нижние воды" (океан, омывающий земной остров) от "верхних" (дождевых) вод; на этом куполе закреплены небесные светила, над небом будто бы живут боги; Солнце восходит утром, выходя из восточных ворот, и заходит через западные ворота, а ночью оно движется под Землей.

Слайд 16: Древняя Греция

В VI в. до н. э. по их представлениям Вселенная и Земля произошли от некоторого первичного элемента, т. е. укрепилась идея о материальной первооснове всех вещей: Фалес Милетский считал, что это вода; Анаксимен — воздух, Анаксимандр — (неопределенное начало), Гераклит Эфесский — огонь.

Слайд 17: Гераклид Эфесский

Одним из выдающихся древнегреческих мыслителей был Гераклит Эфесский (ок. 530-470 гг. до н. э.). Ему принадлежат слова: "Мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим...". Гераклит выдвинул замечательный принцип вечной изменчивости материи, идею о вечном обмене веществ между небом и Землей.

Слайд 18: Пифогор Самосский

Пифагор Самосский (ок. 570-500 гг. до н. э.) высказал мысль о том, что Вселенная имеет вид концентрических, вложенных друг в друга прозрачных хрустальных сфер, к которым будто бы прикреплены планеты. В центре мира в этой модели помещалась Земля, вокруг нее вращались сферы Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна. Дальше всех находилась сфера неподвижных звезд.

Слайд 19: Евдокс Книдский

Первую теорию строения мира, объясняющую прямое и попятное движение планет, создал греческий философ Евдокс Книдский (ок. 408—355 гг. до н. э.). Он предположил, что у каждой планеты имеется не одна, а несколько сфер, скрепленных друг с другом. Одна из этих сфер совершает один оборот в сутки вокруг оси небесной сферы по направлению с востока на запад. Время обращения другой (в обратную сторону) предполагалось равным периоду обращения планеты. Тем самым объяснялось видимое движение планеты вдоль эклиптики. При этом предполагалось, что ось второй сферы наклонена к оси первой под определенным углом. Комбинация с этими сферами позволяла объяснить попятное движение планеты и ее наклонное движение по отношению к эклиптике. Все особенности движения Солнца и Луны объяснялись с помощью трех сфер. Звезды Евдокс разместил на одной сфере, вмещающей в себя все остальные. Таким образом, все видимое движение небесных светил Евдокс свел к вращению 27 сфер.

Слайд 20: Математическая программа Пифагора-Платона

Платон (427-347 гг. до н. э.) полагал, что основой мира являются огонь, воздух, вода, земля. Пифагор и его последователи высказали мысль о шарообразности Земли: Земля — сфера, подобная самой себе во всех направлениях: она не имеет ни верха, ни низа. Пифагор также обратил внимание на то, что Солнце совершает полный оборот в течение года по эклиптике в направлении, противоположном суточному вращению звездного неба, которое представлялось сферой, окружающей Землю.

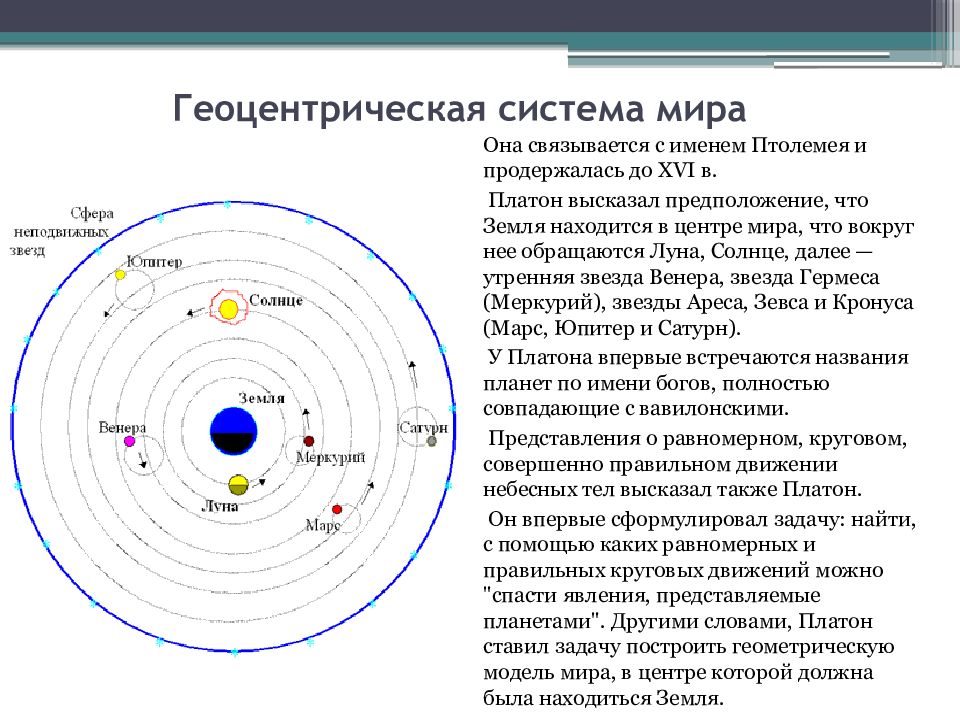

Слайд 21: Геоцентрическая система мира

Она связывается с именем Птолемея и продержалась до XVI в. Платон высказал предположение, что Земля находится в центре мира, что вокруг нее обращаются Луна, Солнце, далее — утренняя звезда Венера, звезда Гермеса (Меркурий), звезды Ареса, Зевса и Кронуса (Марс, Юпитер и Сатурн). У Платона впервые встречаются названия планет по имени богов, полностью совпадающие с вавилонскими. Представления о равномерном, круговом, совершенно правильном движении небесных тел высказал также Платон. Он впервые сформулировал задачу: найти, с помощью каких равномерных и правильных круговых движений можно "спасти явления, представляемые планетами". Другими словами, Платон ставил задачу построить геометрическую модель мира, в центре которой должна была находиться Земля.

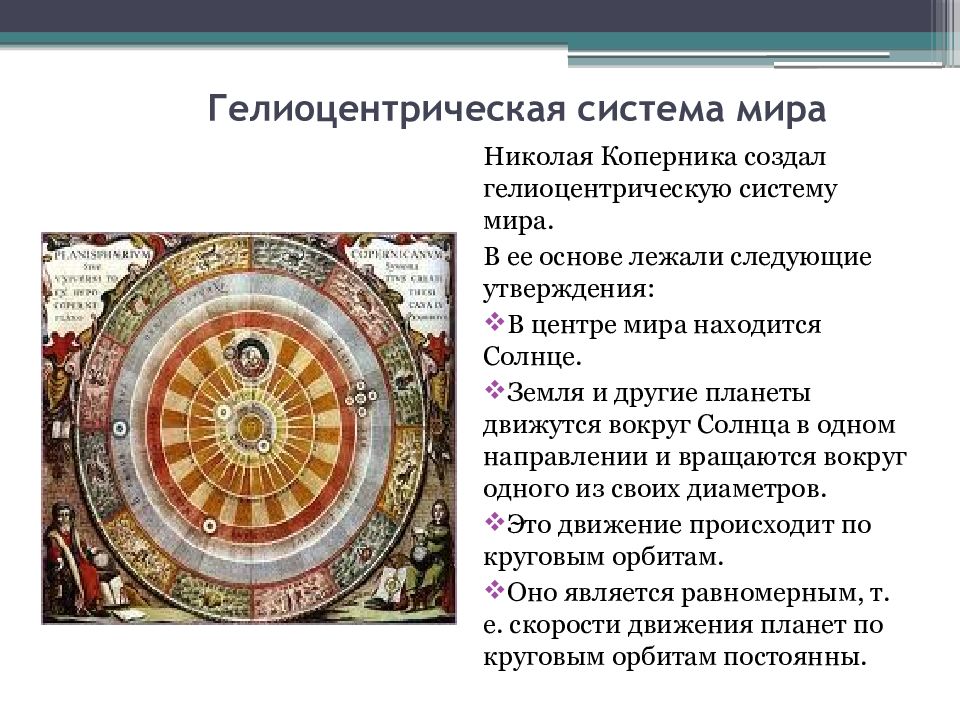

Слайд 22: Гелиоцентрическая система мира

Николая Коперника создал гелиоцентрическую систему мира. В ее основе лежали следующие утверждения: В центре мира находится Солнце. Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца в одном направлении и вращаются вокруг одного из своих диаметров. Это движение происходит по круговым орбитам. Оно является равномерным, т. е. скорости движения планет по круговым орбитам постоянны.

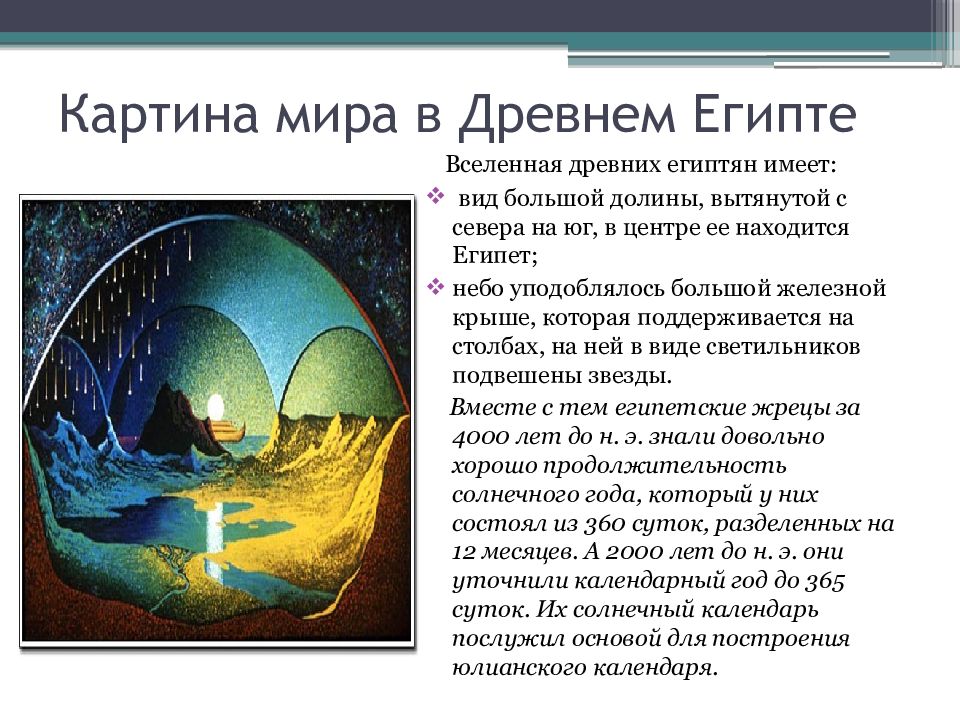

Слайд 23: Картина мира в Древнем Египте

Вселенная древних египтян имеет: вид большой долины, вытянутой с севера на юг, в центре ее находится Египет; небо уподоблялось большой железной крыше, которая поддерживается на столбах, на ней в виде светильников подвешены звезды. Вместе с тем египетские жрецы за 4000 лет до н. э. знали довольно хорошо продолжительность солнечного года, который у них состоял из 360 суток, разделенных на 12 месяцев. А 2000 лет до н. э. они уточнили календарный год до 365 суток. Их солнечный календарь послужил основой для построения юлианского календаря.

Слайд 24: Древний Китай

В Древнем Китае существовало представление, согласно которому: Земля имеет форму плоского прямоугольника, над которым на столбах поддерживается круглое выпуклое небо; разъяренный дракон будто бы согнул центральный столб, вследствие чего Земля наклонилась к востоку. Поэтому все реки в Китае текут на восток; небо наклонилось на запад, поэтому все небесные светила движутся с востока на запад. Однако, из китайских летописей мы узнаем, что видимое движение Солнца и Луны и периодическая повторяемость затмений уже известны там за 3000 лет до н. э.