Слайд 2

Курский Государственный Медицинский Университет Кафедра пропедевтики внутренних болезней Зав. кафедрой проф. д.м.н. Конопля Е.Н. Аускультация легких. Курск – 2008

Слайд 3

Аускультация – метод исследования звуков, которые естественно возникают в организме и воспринимаются непосредственно ухом исследуемого или стетоскопом. Выслушивание звуков, происходящих внутри нашего организма, применялось с диагностической целью еще в древности. В сочинениях Гиппократа имеется упоминание о шуме трения плевры, о влажных хрипах в легких. Диагностическим этот метод стал благодаря Лаэннеку, который изобрел стетоскоп и в 1819 году положил начало современной аускультации.

Слайд 4: ВИДЫ АУСКУЛЬТАЦИИ

Аускультация может быть непосредственная – ухом, посредственная или инструментальная.

Слайд 5: Непосредственная аускультация

Преимущества : большая поверхность восприятия; естественный характер звуков; возможность выслушивания слабых и высоких звуков; быстрота исследования. Недостатки непосредственной аускультации: трудность локализации звуков; невозможность применения ее в некоторых участках тела – подключичной и подмышечной ямках; Не гигиеничность метода.

Слайд 6: Посредственная аускультация

Преимущества: точная локализация звуков; возможность выслушивания в любом месте тела и любом положении тела больного; большее удобство для врача; некоторое усиление звуков; гигиеничность метода. Недостатки: Меньшая площадь восприятия; Более продолжительное время Некоторое искажение звука

Слайд 7: Общие правила аускультации

соблюдение тишины и покоя в помещении где производится аускультация; больной должен быть обнажен т.к. трение одежды даже на значительном отдалении от места выслушивания может вызвать многочисленные и разнообразные побочные шумы. необходимо обращать внимание на волосяной покров тела, если он резко выражен, то при аускультации волосы производят много звуков, поэтому их надо смочить водой или намылить, или сбрить; в помещении должно быть тепло, чтобы у больного не возникло мышечной дрожи; положение врача и самого больного должно быть удобным; необходимо, по возможности, пользоваться одним и тем же стетоскопом т.к. каждый стетоскоп имеет свои особенности.

Слайд 8: Правила аускультации легких:

Аускультация проводится в определенной последовательности, на строго симметричных участках, стетоскоп плотно прикладывают к телу больного. В начале выслушивают основные дыхательные шумы при обычном дыхании, затем побочные дыхательные шумы, которые выслушиваются при более глубоком дыхании больного через открытый рот, а также после кашля. При выслушивании дыхательных шумов оценивают их характер, силу, локализацию.

Слайд 9

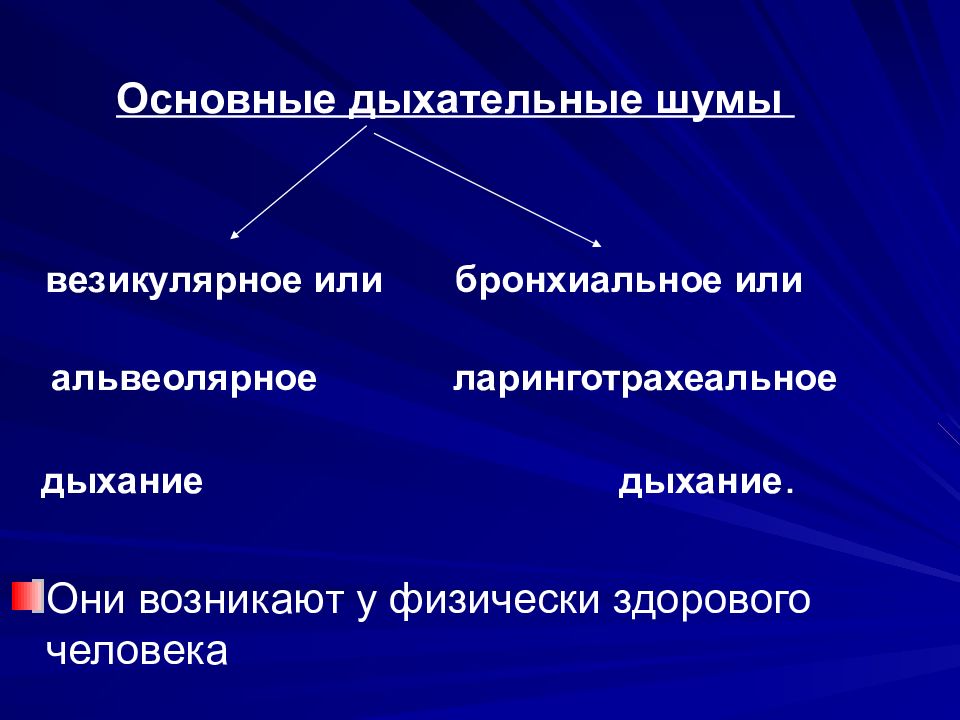

Основные дыхательные шумы везикулярное или бронхиальное или альвеолярное ларинготрахеальное дыхание дыхание. Они возникают у физически здорового человека

Слайд 10

Побочные дыхательные шумы возникают при развитии патологического процесса в дыхательных путях, альвеолярной ткани или в плевральных листках наряду с основными дыхательными шумами Побочные дыхательные шумы хрипы крепитация шум трения плевры

Слайд 11: Основные дыхательные шумы

Бронхиальное дыхание – образуется в результате прохождения воздуха через дыхательную трубку: гортань – голосовую щель при вдохе и выдохе т.к. при выдохе голосовая щель более сужена чем при вдохе, образующийся при этом звук сильнее, грубее и длиннее. Напоминает звук «Х», сказанный на выдохе и составляет 1/3 вдоха и 2/3 выдоха.

Слайд 12: Бронхиальное дыхание

Выслушивается над гортанью, трахеей и над областью распространения крупных бронхов: спереди foces Ygularis ; рукоятка грудины; сзади на уровне остистого отростка С VII ; в верхней части межлопаточного пространства особенно на уровне Th III, Th IV, что соответствует бифуркации трахеи

Слайд 13

Это дыхание еще носит название – ларинготрахиальное дыхание. Интенсивность дыхания в этих местах зависит от многих условий – более интенсивно при астенической грудной клетке чем при гиперстенической. Если бронхиальное дыхание выслушивается в других отделах грудной клетки, то говорят о патологическом бронхиальном дыхании.

Слайд 14: Патологическое бронхиальное дыхание

Патологическое бронхиальное дыхание возникает во всех тех случаях, когда в легких имеется: или участок уплотнения достаточной величины, или полость содержащая воздух и сообщающаяся с бронхами.

Слайд 15

Наиболее частыми причинами уплотнения легочной ткани являются: Инфильтрация ее вследствие воспаления, пропитывания кровью (инфаркт), прорастание опухолью; Сдавление легкого при плевритах, пневмотораксе, аневризме аорты. Образование полостей наблюдается при распаде легочной ткани (туберкулез, абсцесс, гангрена легкого), расширении бронхов (бронхоэктатическая болезнь).

Слайд 16

Виды патологического бронхиального дыхания Усиленное Ослабленное Инфильтративное Компрессионное полостное стенотическое Амфорическое металическое

Слайд 17

Инфильтративное дыхание – возникает при наличии массивного очага воспаления легочной ткани расположенного поверхностно – громкое, возникающее над самым ухом (при крупозной пневмонии II ст.). Полостное дыхание имеет две разновидности – амфорическое и металлическое. Амфорическое дыхание возникает при наличии большой полости не менее 5-6 см сообщающейся с бронхом и слегка наполненной жидкостью - звук негромкий низкий и пустой. Металлическое бронхиальное дыхание – громкое, высокое, звенящее как металл. Оно характерно для открытого пневмоторокса, при котором полость плевры сообщается с наружным воздухом. Стенотическое дыхание – наблюдается при сужении трахеи или крупных бронхов опухолью и выслушивается в местах физиологического бронхиального дыхание. Это усиленное бронхиальное дыхание.

Слайд 18

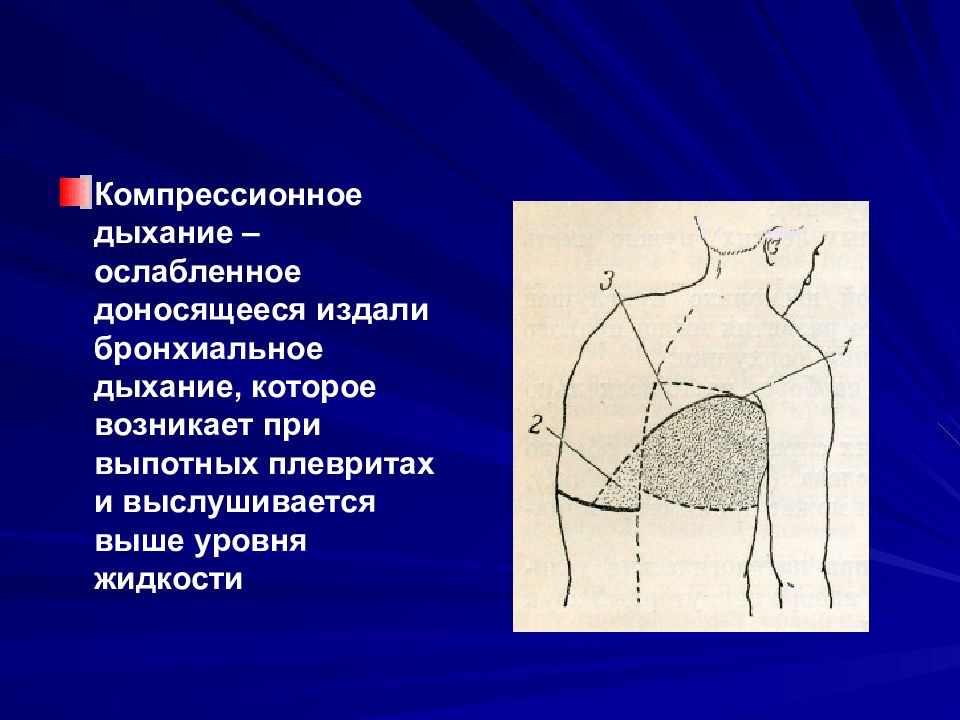

Компрессионное дыхание – ослабленное доносящееся издали бронхиальное дыхание, которое возникает при выпотных плевритах и выслушивается выше уровня жидкости

Слайд 19: ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ

Везикулярное или альвеолярное дыхание – это дыхание которое возникает в результате колебания эластичных стенок альвеол во время их последовательного заполнения воздухом. Возникает звук который напоминает звук «Ф» сделанный на вдохе, мягкий дующий. Он составляет 4/5 или 2/3 вдоха и 1/5 или 1/3 выдоха. Везикулярное дыхание выслушивается: на передней поверхности грудной клетки, в подмышечных областях, в подлопаточных областях, в нижнебоковых частях легких, по краю легкого.

Слайд 20

Отмечается некоторая разница в дыхании с обеих половин грудной клетки: Слева дыхание несколько яснее (вследствие близости пространства Траубэ); Справа на верхушке выдох более выражен, чем слева – благодаря более широкому и короткому бронху

Слайд 21: Изменение везикулярного дыхания

Физиологическое ослабление: при утолщении грудной стенки за счет: чрезмерного развития ее мускулатуры; повышенного отложения жирового слоя. Физиологическое усиление: у детей – тонкая грудная стенка (пуэрильное дыхание); физическая нагрузка. Физиологическое усиление или ослабление везикулярного дыхания бывает двухсторонним. При патологических состояниях везикулярное дыхание изменяется либо односторонне, либо с двух сторон.

Слайд 22: Ослабленное везикулярное дыхание

Характеризуется более тихим звуком а также тем, что вдох становится менее коротким, выдох совсем не слышен. Причины ослабления: 1. Затруднение для прохождения воздуха в легкие а) стеноз, отек или спазм гортани и трахеи; б) сдавление опухолью из вне трахеи или гортани; в) неполный обтурационный ателектаз; г) полный обтурационный ателектаз.

Слайд 23

2. Недостаточное расширение легких при вдохе: а) любая боль в грудной клетке; б) окостенение реберных хрящей; в) общая слабость; г) поражение дыхательной мускулатуры; д) эмфизема легких; е) высокое стояние диафрагмы (асцит, метеоризм) 3. Препятствие для проведения шумов к уху: а) ожирение; б) отек грудной стенки; в) подкожная эмфизема; г) воздух в плевральной полости; д) опухоль плевры.

Слайд 24

Патологическое усиление везикулярного дыхания наблюдается двустороннее: при повышении температуры тела; При тиреотоксикозе Одностороннее: Викарное легкое – когда здоровое легкое берет на себя функцию больного

Слайд 25: Патологические разновидности везикулярного дыхания

Жесткое дыхание - более грубое, чем обычно, шероховатое везикулярное дыхание. Возникает при накоплении в просвете бронхов воспалительного экссудата и просвет их суживается: бронхопневмония, бронхит. Удлиненный выдох - выслушивается не только вдох, но и в фаза выдоха. Возникает при: сужении бронхов (бронхиальная астма, бронхиолит) нарушении эластичности легочной ткани (эмфизема) очаговом воспалении легких; бронхите.

Слайд 26

Прерывистое или саккадированное дыхание – везикулярное дыхание, происходящее не непрерывно, а в виде ряда отдельных коротких вдохов прерываемых такими же короткими паузами. Если оно выслушивается над всей поверхностью легких то причина неравномерное сокращение дыхательных мышц (дрожь, утомление, холод, всхлипывание). Если оно выслушивается на строго ограниченном участке – это сужение мелких бронхов в данном участке

Слайд 27: Смешенное или бронховезикулярное дыхание

Дыхание в котором одновременно легко выслушивается черты везикулярного и бронхиального дыхания, обычно вдох – везикулярный, выдох – бронхиальный. В норме, это иногда, бывает над верхушками. В патологических условиях оно наблюдается когда уплотненные участки легкого, дающие бронхиальное дыхание, чередуются с участками здоровой легочной ткани. Такие условия встречаются при туберкулезе легких, при бронхопневмониях.

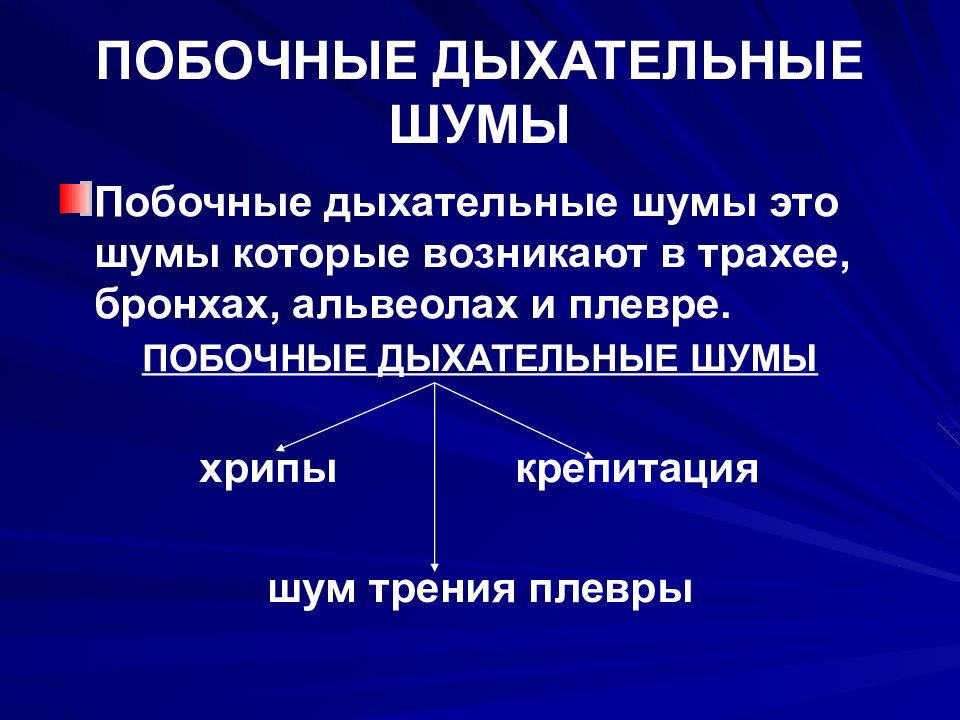

Слайд 28: ПОБОЧНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ

Побочные дыхательные шумы это шумы которые возникают в трахее, бронхах, альвеолах и плевре. ПОБОЧНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ хрипы крепитация шум трения плевры

Слайд 29

Хрипы ( ronchi) – побочные дыхательные шумы, которые возникают при развитии патологического процесса в трахее, бронхах, бронхиолах или в полости, образовавшейся в легком.

Слайд 30: ХРИПЫ

ХРИПЫ СУХИЕ ВЛАЖНЫЕ СВИСТЯЩИЕ ЖЖУЖАЩИЕ КРУПНО ПУЗЫРЧАТЫЕ СРЕДНЕ- МЕЛКОПУЗЫРЧАТЫЕ ПУЗЫРЧАТЫЕ КОНСОНИРУЮЩИЕ НЕКОНСОНИРУЮЩИЕ

Слайд 31: СУХИЕ ХРИПЫ

Механизм возникновения сухих хрипов: вязкий секрет слизистой бронхов прочно пристает к стенке бронхов и суживает их просвет в разных местах, таким образом, что прохождение тока воздуха при вдохе, а особенно при выдохе, вызывает звуковые явления, которые можно рассматривать как стенотические шумы; Характерный вязкий секрет слизистой бронхов; благодаря своей тягучести, легко образует прочные нити, перемычки, которые могут свободно перекидываться от одной стенки бронха к другой, и, приходят в колебание от движении воздуха, дают начало различным звукам.

Слайд 32: Сухие хрипы

В зависимости от места происхождения сухих хрипов - возникают: или низкие звуки - гудящие, жужжащие хрипы (в более широких бронхах), или высокие звуки - шипящие и свистящие хрипы (в более узких бронхах). Это также зависит от большей или меньшей степени сужения бронхов. Следовательно, высота или музыкальность сухих хрипов зависит от степени сужения и величины бронха на месте образования хрипа.

Слайд 33

Интенсивность сухих хрипов зависит от силы дыхания и очень различна, Она колеблется от едва уловимых при выслушивании, до отчетливо воспринимаемых на расстоянии от больного (например во время приступа бронхиальной астмы).

Слайд 34

Количество сухих хрипов бывает очень различно: от единичных хрипов в том или другом отделе легких до громадного количества их, рассеянных на всем протяжении легких (разлитые бронхиты, бронхиальная астма). Сухие хрипы отличаются большим непостоянством и изменчивостью; они могут или увеличиваться, или уменьшаться в количестве, исчезать и вновь появляться. Сухие хрипы, особенно низкого тона - гудящие или жужжащие, нередко очень хорошо ощущаются пальпаторно наподобие голосового дрожания.

Слайд 35

Основное диагностическое значение сухих хрипов: они являются чрезвычайно характерным признаком сухого бронхита, резкого сужения бронхов (спазма их при бронхиальной астме). Если сухие хрипы стойко выслушиваются лишь на одном участке (например на верхушке), они могут быть симптомом местного воспалительного очага в легком с уменьшением просвета бронхов (иногда при туберкулезе).

Слайд 36: Влажные хрипы

Механизм образования. При прохождении воздуха через жидкость на поверхности ее образуются и тотчас же лопаются более или менее крупные пузырьки; это явление дает отрывистый шум с характером треска, бульканья и лопанья пузырьков воздуха. В условиях функциональной деятельности легких воздух во время вдоха и выдоха при наличии в просвете бронхов жидкого содержимого (секрет слизистой, транссудат, кровь) проходит через него и вызывает подобные шумы. Эти шумы носят название влажных хрипов; они называются также пузырчатыми хрипами. Характер этих хрипов напоминает лопание пузырьков при кипении жидкости и очень близко воспроизводится, если продувать через стеклянную трубку воздух в жидкость или бросить на раскаленную сковородку небольшое количество поваренной соли.

Слайд 37

Влажные хрипы подразделяются по своему калибру на : мелкопузырчатые, среднепузырчатые крупнопузырчатые, Влажные хрипы подразделяются по своей звучности на: звучные и незвучные.

Слайд 38

Мелкопузырчатые влажные хрипы возникают в мелких и мельчайших бронхах при воспалении слизистой оболочки последних (бронхиты, бронхиолиты), так как при воспалении легких в процесс часто вовлекаются мелкие бронхи, то мелкопузырчатые хрипы часто определяются и при пневмониях (бронхопневмонии). Среднепузырчатые влажные хрипы происходят в бронхах среднего калибра и являются признаком бронхита.

Слайд 39

Крупнопузырчатые хрипы образуются в крупных бронхах; еще более крупные влажные хрипы возникают в трахее - это трахеальные клокочущие хрипы, которые обычно появляются при тяжелом состоянии больного: при явлениях отека легких, при тяжелой сердечной недостаточности, в бессознательном состоянии (когда затруднено отхаркивание мокроты), в агонии («агональное хрипение»).

Слайд 40

Влажные хрипы могут возникать, помимо бронхов, еще в кавернах и в патологических полостях легких вообще. В зависимости от величины полости хрипы будут разных калибров. Поэтому очень важным в диагностическом отношении обстоятельством является наличие крупнопузырчатых влажных хрипов в таких местах легких, где нет соответствующей величины крупных бронхов: оно говорит о наличии в данном участке полости.

Слайд 41: Звучность хрипов

Звучность хрипов за висит от степени проведения легким звука и от наличия резонанса. Влажные хрипы, возникающие при усилении звукопроводимости легких (при их уплотнении) и особенно при наличии резонанса (полости), отличаются особой ясностью, звучностью и даже резкостью: кажется, что они возникают совсем близко, под самым ухом. Такие влажные хрипы называются звучными, созвучными, звонкими или консонирующими. Так как условия возникновения звучных хрипов и бронхиального дыхания одинаковы, последнее часто встречается одновременно с ними.

Слайд 42

Звучные хрипы возникают: при наличии жидкого секрета граничащего с безвоздушной (уплотненной) легочной тканью – пневмония При наличии полости, которая является хорошим резонатором и способствует усилению хрипов (абсцесс, каверна и т.д.)

Слайд 43

Незвучные влажные хрипы выслушиваются в тех случаях, когда бронхи, в которых они возникают, лежат среди неизмененной легочной ткани (при бронхите, при застое крови в легких). Они еще называются неконсонирующими Количество влажных хрипов бывает различным, колеблясь от единичных хрипов до чрезвычайного их обилия, при котором не слышно никаких других дыхательных шумов. Количество выслушиваемых хрипов главным образом зависит от количества мокроты, силы дыхательных движении и локализации болезненного процесса. Влажные хрипы выслушиваются на вдохе и на выдохе.

Слайд 44: Крепитация

Крепитация. Звук очень близкий по своему характеру, к влажным хрипам - это мелкий и однообразный треск ( crepitus — треск). Характер этого звука хорошо воспроизводится, если растирать пальцами перед ухом прядь волос. Крепитация это шум, образующийся от разъединения или разлипания в конце вдоха спавшихся и более чем обычно увлажненных стенок альвеол. Крепитация в противоположность хрипам возникает не в бронхах, а в альвеолах.

Слайд 45

Крепитация может появляться иногда и в физиологических условиях: Сюда нужно отнести преходящую крепитацию, которую при аускультации нижних отделов легких часто можно услышать, особенно у немолодых лиц, при первых глубоких вдохах: она возникает вследствие расправления нижних краев легких, долгое время перед тем при поверхностных дыхательных движениях не участвовавших в дыхании и находившихся в спавшемся состоянии (физиологический ателектаз); второе условие, необходимое для возникновения крепитации, повышенная влажность стенок альвеол возникает благодаря некоторому застою в покоящихся частях легкого. Поэтому у молодых людей такая преходящая крепитация - явление очень редкое, а у пожилых людей, у слабых и лежачих больных - очень частое.

Слайд 46

Во всех остальных случаях крепитация указывает на локализацию изменений в легочных альвеолах и на поражение самой легочной ткани. Крепитация наблюдается: при воспалительных процессах в легких, при застое и отеке при ателектазе легких. При всяком воспалении легких - очаговом, крупозном, гриппозном, туберкулезном н т. д. - крепитация, особенно в начале болезни, является важнейшим диагностическим признаком. С большой закономерностью проявляется крепитация при крупозном воспалении легких, при котором она получает особое наименование: в начале заболевания, когда экссудат только еще начинает появляться в альвеолах, - crepitatio indux, в конце пневмонии, в период ее разрешения, когда начинает рассасываться свернувшийся экссудат, - crepitatio redux.

Слайд 47

При отеке легких очень обильная крепитация выслушивается в начальных его стадиях, когда отечная жидкость начинает заполнять альвеолы; в дальнейших стадиях появляются влажные хрипы. При спадении легочной ткани, при длительных ателектатических состояниях легких, от чего бы они ни зависели (сдавление легкого, закупорка бронха и пр.), крепитация возникает всякий раз, как воздух проникает в спавшиеся части легкого. Очень важным отличительным признаком крепитации в соответствии с механизмом ее возникновения является то, что она выслушивается только при вдохе или, точнее, в конце или на высоте вдоха.

Слайд 48: Отличие крепитации от мелкопузырчатых хрипов

1. крепитация выслушивается только на высоте вдоха; мелкопузырчатые хрипы - и во время вдоха, и во время выдоха; 2. крепитация, возникающая в однородных по своей величине альвеолах, одинакова по своему калибру однокалиберна, мелкопузырчатые же хрипы возникают в бронхах разного калибра и поэтому дают более разнообразные разнокалиберные звуки; 3. крепитация бывает всегда более обильной, чем мелкопузырчатые хрипы, так как альвеол в каждой данной акустической сфере значительно больше, чем бронхов.

Слайд 49

4. крепитация появляется одновременно в виде взрыва; мелкопузырчатые же хрипы имеют всегда большую протяженность во времени; 5. крепитация после кашля не меняется, тогда как мелкопузырчатые хрипы изменяются (увеличиваются в числе, уменьшаются, исчезают, изменяется их калибр и т. д.). КРЕПИТАЦИЯ – ЭТО НЕ ХРИПЫ

Слайд 50: Шум трения плевры

Шум трения плевры - это шум, возникающий при трении друг о друга измененных листков плевры, которые вследствие различных патологических процессов стали неровными, шероховатыми или сухими. Эти изменения плевры происходят главным образом при ее воспалении, когда на плевре откладывается фибрин с последующим образованием утолщений и неровностей на ее поверхности. Другие причины, дающие начало шуму трения плевры: опухоли плевры, токсические поражения (при уремии), обезвоживание организма (сухость плевры).

Слайд 51

По своему звуковому характеру шум трения плевры бывает очень разнообразен: он напоминает то едва слышное и нежное трение гладкой материи, то шелест бумаги, то царапание, то хруст снега, то грубый скрип новой кожи при ее разминании. Общий характер шума трения плевры хорошо воспроизводится путем трения пальцев (мякоти их) поблизости" от уха. Более резко выраженные шумы трения плевры ощущаются рукой и часто замечаются самим больным.

Слайд 52

Для шума трения плевры характерны следующие свойства: 1) сухость и прерывистость звука, который развивается как бы в несколько приемов; 2) поверхностный характер звука, который слышится близко от уха; 3) изменчивость шума, который то появляется, то исчезает; однако в хронических случаях встречаются шумы, которые держатся без всяких перемен месяцами и годами; 4) относительно малая распространяемость шума (по сравнению с хрипами), хотя иногда шум трения плевры занимает большое пространство; 5) выслушивается чаще всего и при вдохе, и при выдохе; 6) частое наличие болевых ощущений.

Слайд 53

Шум трения плевры определяется чаще в нижнебоковых частях грудной клетки по средней подмышечной линии, где дыхательная экскурсия легких наибольшая. Здесь и надо его искать во всех сомнительных или подозрительных случаях. Весьма нередко шум трения плевры по одному звуковому впечатлению бывает трудно отличить от влажных хрипов.

Слайд 54: ОТЛИЧИЕ ШУМА ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ ОТ МЕЛКОПУЗЫРЧАТЫХ ХРИПОВ:

1. При надавливании стетоскопом шум трения плевры усиливается; хрипы же при этом не меняются. 2. После кашля и глубокого дыхания шума трения плевры не изменяет, тогда как хрипы после кашля изменяются и нередко на время совершенно исчезают.

Слайд 55

3. Специальный прием заключается в следующем: больной, лучше всего после выдоха, закрыв рот и зажав нос, втягивает и выпячивает живот, как при брюшном типе дыхания; происходящие при этом движения диафрагмы вызывают скольжение друг о друга висцерального и париетального листков плевры, и если звуковые явления сохраняются то это - шум трения плевры, если же звуковые явления прекращаются то это были влажные хрипы, так как перемещения воздуха в легких не происходит и, нет условий для возникновения дыхательных шумов.

Слайд 56: Области грудной клетки, заслуживающие особого внимания при аускультации и перкуссии легких

1.Внутренняя часть надлопаточной (надостной) ямки ( fossa supraspinata ) — в ней проецируется верхушка легких; посредине косой линии, соединяющей остистый отросток VII шейного позвонка с внутренним бугор ком spinae scapulae, верхушка легкого лежит наиболее поверхностно, и здесь можно иногда обнаружить начальные аускультативные изменения при туберкулезе легкого.

Слайд 57

2. Межлопаточное пространство - на всем своем протяжении; оно c оответствует заднему средостению, в верхней своей части - корню легких, ниже - бронхам; в этом пространстве определяются признаки увеличения трахеобронхиальных лимфатических узлов, сдавленных бронхов, медиастинита. 3. Подлопаточная область соответствует основанию легких и запасным плевральным пространствам; здесь же прежде всего обнаруживаются признаки сдавления легкого и плеврального выпота.

Слайд 58

4. Подмышечная область - здесь нередко отмечаются начальные явления воспаления легких; кроме того, высоко в подмышечной впадине выслушиваются изменения при туберкулезном инфильтрате располагающемся в подключичной области. 5. Сзади и в аксиллярной области, соответственно проекции главной междолевой щели, аускультируются и перкутируются изменения при пневмониях, особенно остаточные изменения и атипичные краевые пневмонии.

Слайд 59: БРОНХОФОНИЯ

Бронхофония – проведение голоса с гортани на поверхность грудной клетки по воздушному столбу. Бронхофония определяется аускультативно. При этом больной произносит шепотом слова содержащие шепящие звуки – “ чашка чая ”. В физиологических условиях голос, который проводится на поверхность грудной клетки выслушивается очень слабо и одинаково с обеих сторон на симметричных участках. Усиление бронхофонии возникает в тех случаях, когда усиливается голосовое дрожание и возникает бронхиальное дыхание – при уплотнении, инфильтрации легочной ткани и при образовании полости в легком Ослабление бронхофонии не имеет существенного значения так как и у здоровых людей она очень слабо выражена.

Слайд 60

ШУМ ПЛЕСКА – может быть получен при сотрясении полости содержащей одновременно и жидкость и воздух. Это бывает при гидро- или пиопневмотораксе. Иногда шум плеска слышен при движении больного уже на расстоянии и замечается самим больным, иногда для этого нужно втряхнуть больного. ЗВУК КАПАЮЩЕЙ КАПЛИ – симптом гидро- или пиопневмоторакса. Он объясняется падением капли жидкости с верхнего купола полости на поверхность жидкого содержимого на дне полости, если больной переходит из горизонтального положения в вертикальное.

Слайд 62: Синдром уплотнения легочной ткани

Причины: пневмония, пневмосклероз, инфаркт легкого Жалобы: кашель сухой или с мокротой Объективно: отставание пораженной стороны в акте дыхания, Голосовое дрожание усилено, Перкуссия: притупление перкуторного звука, Аускультация – патологическое бронхиальное дыхание (инфильтративное), Побочные дыхательные шумы - влажные мелко и среднепузырчатые звучные хрипы Бронхофония – усилена.

Слайд 63: Синдром образования полости в легком

Причины: абсцесс легкого, кавернозный туберкулез, гангрена легких, Жалобы: кашель с мокротой полным ртом, одышка. Объективно: вынужденное положение на больном боку,отставание пораженной стороны в акте дыхания, Голосовое дрожание усилено, Перкуссия: тимпанический звук (звук треснувшего горшка), Аускультация – патологическое усиленное бронхиальное дыхание (амфорическое), Побочные дыхательные шумы - влажные средне и крупнопузырчатые звучные хрипы Бронхофония - усилена

Слайд 64: Синдром обтурационного ателектаза

Причины: закупорка крупного бронха опухолью, инородным телом или сдавление бронха из вне. Жалобы: кашель чаще сухой, одышка смешанного характера Объективно: западение поражонной стороны и отставание пораженной стороны в акте дыхания, Голосовое дрожание ослаблено или не проводится, Перкуссия: притупление перкуторного звука или тупой звук. Аускультация – ослабленное везикулярное дыхание или совсем не выслушивается (при полной обтурации бронха), Побочные дыхательные шумы - отсутствуют Бронхофония – ослаблена или отсутствует

Слайд 65: Синдром скопления жидкости в плевральной полости

Причины: экссудативный плеврит. Жалобы: одышка. Объективно: вынужденное положение на больном боку, выбухание пораженной стороны и отставание пораженной стороны в акте дыхания, Голосовое дрожание ослаблено или не проводится, Перкуссия: тупой перкуторный звук, Аускультация – ослабленное везикулярное дыхание или совсем не выслушивается, Побочные дыхательные шумы - отсутствуют Бронхофония – ослаблена или отсутствует

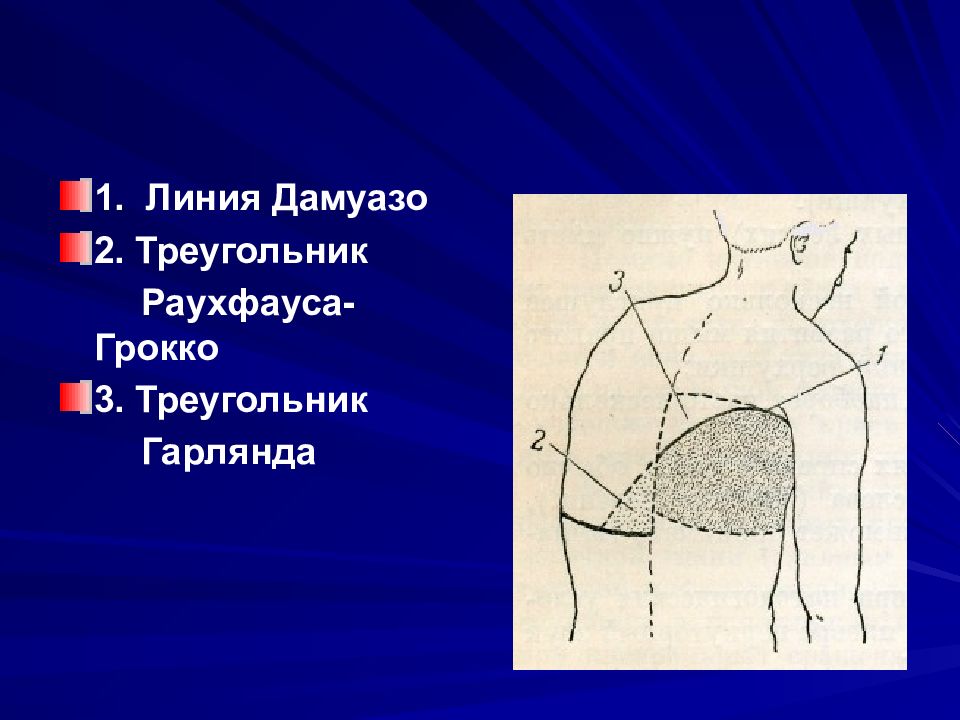

Слайд 66

1. Линия Дамуазо 2. Треугольник Раухфауса-Грокко 3. Треугольник Гарлянда

Слайд 67: Синдром компрессионного ателектаза

Причины: экссудативный плеврит. Жалобы: одышка. Объективно: вынужденное положение на больном боку, выбухание пораженной стороны и отставание пораженной стороны в акте дыхания, голосовое дрожание усилено Перкуссия: притупленный перкуторный звук с тимпаническим оттенком Аускультация – патологическое бронхиальное дыхание (ослабленное, компрессионное), Побочные дыхатеньные шумы - крепитация Бронхофония – усилена

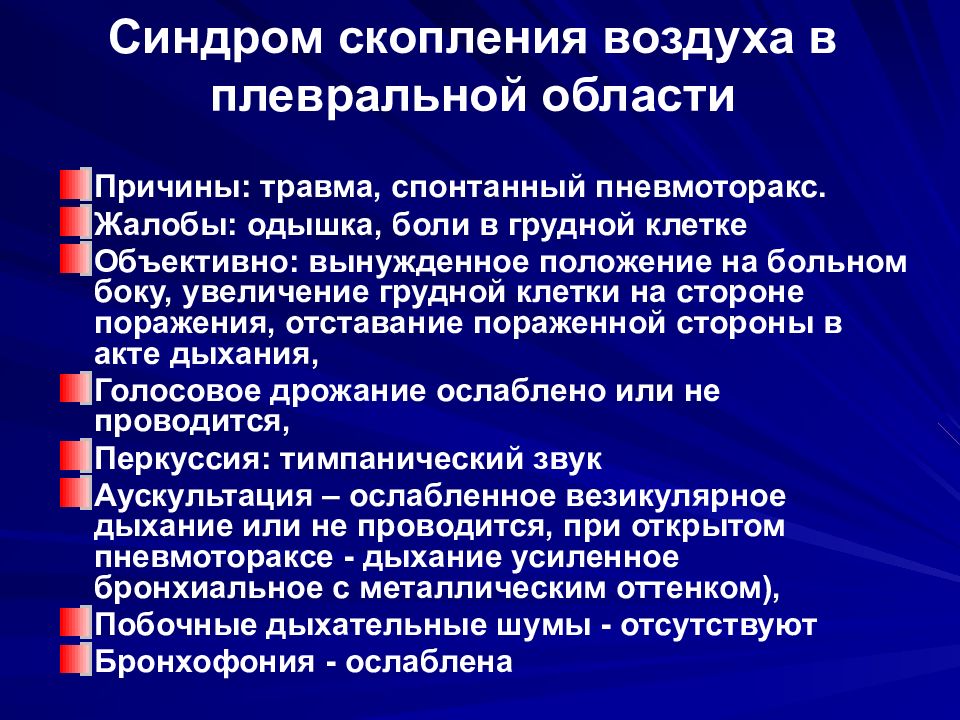

Слайд 68: Синдром скопления воздуха в плевральной области

Причины: травма, спонтанный пневмоторакс. Жалобы: одышка, боли в грудной клетке Объективно: вынужденное положение на больном боку, увеличение грудной клетки на стороне поражения, отставание пораженной стороны в акте дыхания, Голосовое дрожание ослаблено или не проводится, Перкуссия: тимпанический звук Аускультация – ослабленное везикулярное дыхание или не проводится, при открытом пневмотораксе - дыхание усиленное бронхиальное с металлическим оттенком), Побочные дыхательные шумы - отсутствуют Бронхофония - ослаблена

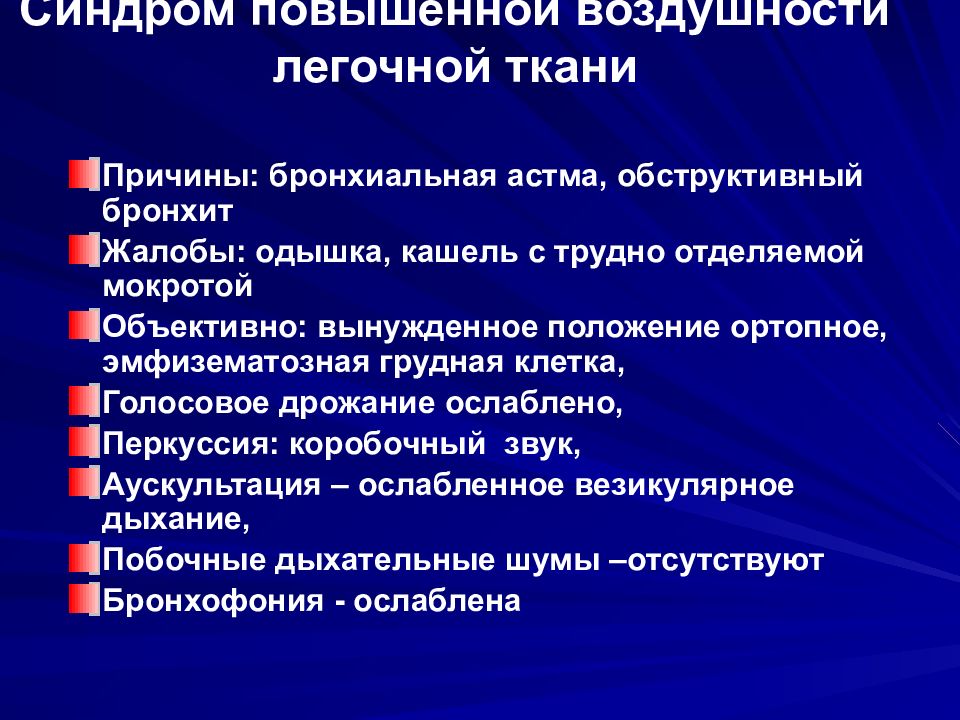

Слайд 69: Синдром повышенной воздушности легочной ткани

Причины: бронхиальная астма, обструктивный бронхит Жалобы: одышка, кашель с трудно отделяемой мокротой Объективно: вынужденное положение ортопное, эмфизематозная грудная клетка, Голосовое дрожание ослаблено, Перкуссия: коробочный звук, Аускультация – ослабленное везикулярное дыхание, Побочные дыхательные шумы –отсутствуют Бронхофония - ослаблена

Слайд 70: Синдром нарушения бронхиальной проходимости

Причины: бронхиты Жалобы: кашель с мокротой Осмотр: изменений нет Голосовое дрожание не изменено, Перкуссия: ясный легочный звук. Аускультация – жесткое дыхание, Побочные дыхательные шумы – сухие разнокалиберные хрипы Бронхофония – не изменена

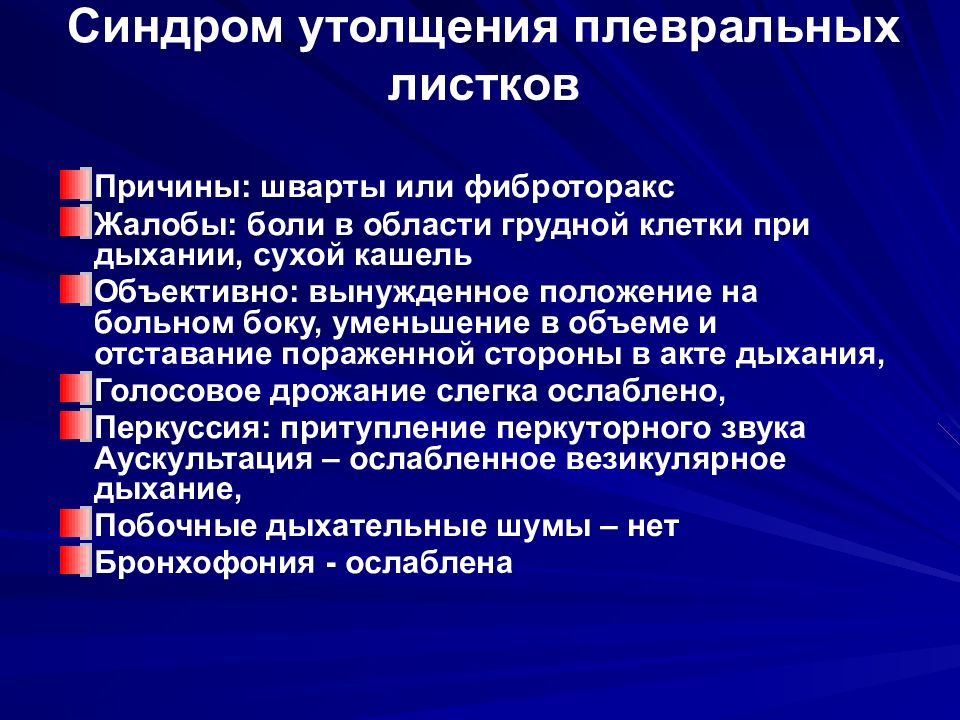

Слайд 71: Синдром утолщения плевральных листков

Причины: шварты или фиброторакс Жалобы: боли в области грудной клетки при дыхании, сухой кашель Объективно: вынужденное положение на больном боку, уменьшение в объеме и отставание пораженной стороны в акте дыхания, Голосовое дрожание слегка ослаблено, Перкуссия: притупление перкуторного звука Аускультация – ослабленное везикулярное дыхание, Побочные дыхательные шумы – нет Бронхофония - ослаблена

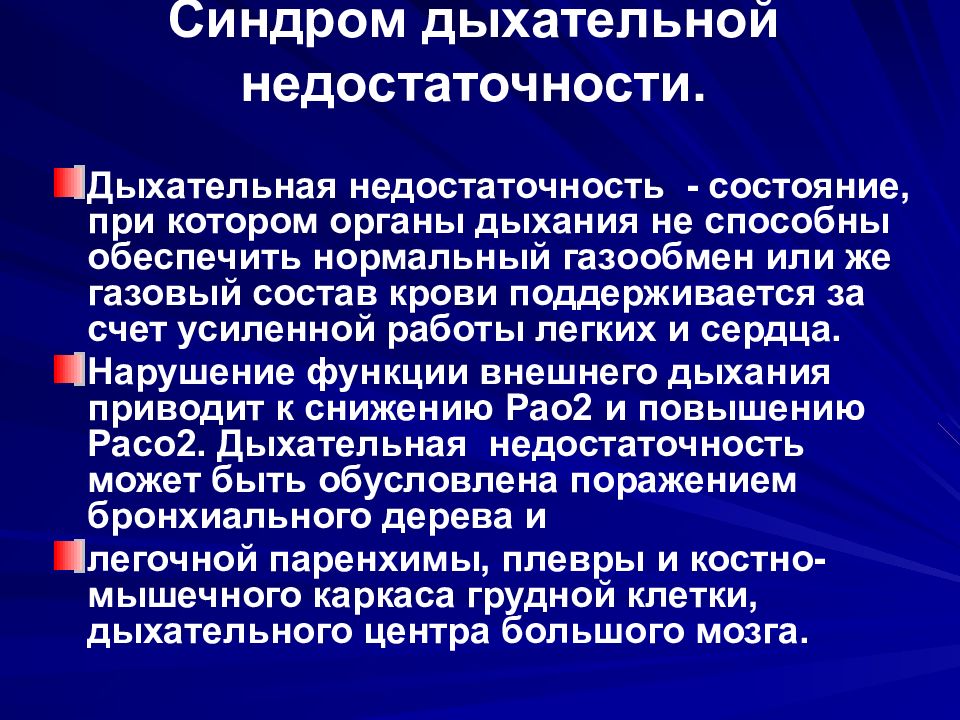

Слайд 72: Синдром дыхательной недостаточности

Дыхательная недостаточность - состояние, при котором органы дыхания не способны обеспечить нормальный газообмен или же газовый состав крови поддерживается за счет усиленной работы легких и сердца. Нарушение функции внешнего дыхания приводит к снижению Рао2 и повышению Расо2. Дыхательная недостаточность может быть обусловлена поражением бронхиального дерева и легочной паренхимы, плевры и костно-мышечного каркаса грудной клетки, дыхательного центра большого мозга.

Слайд 73

Дыхание состоит из следующих фаз: Внешнее дыхание; Транспорт газов кровью; Тканевое дыхание. Процесс газообмена в альвеолах обеспечивается легочной вентиляцией и диффузионными процессами между альвеолами и капиллярами перфузией капиллярной крови в легкие. В норме в артериальной крови 97-98% кислорода. При нарушении внешнего дыхания развивается артериальная гипоксия и гиперкапния

Слайд 74

Различают две большие группы дыхательной недостаточности: 1 группа – с преимущественным поражением вне легочных механизмов. 2 группа – с преимущественным поражением легочных механизмов: А) вентиляции Б) перфузии В) альвеолярно – капиллярной диффузии газов.

Слайд 75

К первой группе ДН можно отнести следующие патологические состояния: 1) нарушение центральной регуляции дыхания (травматические, метаболические, циркуляторные, токсические, нейроинфекционные и другие поражения мозга) 2) поражение дыхательных мышц (травма, интоксикация, миалгия, миодистрофия) или периферических нервов (полиомиелит, радикулоневриты, столбняк). 3) поражение грудной клетки (кифос, сколиоз, деформация и перелом ребер).

Слайд 76

Ко второй группе ДН, т.е. к группе с преимущественным поражение легочных механизмов относятся следующие патологические причины: - обструкция крупных дыхательных путей (опухоль, инородное тело, дискинезия мембранозной части трахеи. - обструкция мелких дыхательных путей (бронхиальная астма, бронхиолит) - нарушение рестрикции альвеолярной ткани (интерстициальный отек, плеврит, пневмоторакс, гидроторакс и др.) - сокращение легочной ткани (массивное воспаление, резекция легких, ателектаз) - утолщение альвеолярно-капиллярной мембраны (интерстициальный отек, воспаление легочной ткани, фиброз легкого и др.) - нарушения легочного кровотока (застой крови в малом круге кровообращения при левожелудочковой недостаточности, гиповолимия и др. - нарушение вентиляционно-перфузионных соотношений (хр. бронхит, воспаление легкого, тромбоэмболия ветвей легочной артерии).

Слайд 77

Нарушение внешнего дыхания может быть в результате: вентиляционных нарушений; диффузионных нарушений; перфузионных нарушений. При вентиляционных нарушениях уменьшается обеспечение альвеолярного воздуха кислородом. т.е. преобладает нарушение функции внешнего дыхания. Это может быть при воспалении грудной клетки, массивных плевральных сращениях, ожирении (синдроме Пиквика), нарушении дыхательного центра, миозите дыхательных мышц, пневмонии, опухоли, ателектазе. Это сопровождается гипоксемией и гиперкапнией.

Слайд 78

При диффузионных нарушениях уменьшается диффузия кислорода из альвеол в капилляры. Это бывает при альвеолитах, отеке легкого. При перфузионных нарушениях уменьшается кровоток в том или ином участке легких. Что может быть при тромбоэмболии ветвей легочной артерии, ателектазе, пневмонии. При этих формах ДН развивается гипоксимия, а гиперкапнии, как правило, не наблюдается. Выделяют острую и хроническую дыхательную недостаточность.

Слайд 79: Острая дыхательная недостаточность (ОДН)

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) - критическое состояние, требующее интенсивных реанимационных мероприятий. Причинами ОДН являются: аспирация инородных тел, тромбоэмболия легочной артерии, угнетение дыхательного центра (отравление наркотиками), резкий болевой синдром, прекращение адекватной экскурсии легких, бронхо- и ларингоспазм. ОДН может осложнить хронические обструктивные заболевания легких. Обычно это происходит при развитии бронхолегочной инфекции у больного эмфиземой. Одним из наиболее опасных состояний, приводящих к ОДН, является респираторный дистресс-синдром взрослых (шоковое легкое), при котором летальность достигает 80 %.

Слайд 80: КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ (ТИПЫ) ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Обструктивная Рестрективная Диффузионная Смешанная. Обструктивный тип ДН возникает в результате нарушения проходимости воздуха по дыхательным путям в результате воспаления бронхов, бронхоспазма, сужения тли сдавления трахеи или крупных бронхов опухолью и др. Нарушается вентиляция, возникает экспираторная одышка

Слайд 81

Рестриктивный тип (или ограничительный) ДН – возникает при нарушении расправления альвеол при поступлении в них воздуха свободно проходящего по дыхательным путям то есть этот тип дыхательной недостаточности возникает при уменьшении дыхательной поверхности легких: диффузные заболевания паренхимы легких – фиброзирующий альвеолит, пневмонии, диффузный пневмосклероз, пневмо- и гидроторакс, массивные плевральные спайки.

Слайд 82

Смешанный тип ДН – комбинированный. Объединяет признаки рестрективной и обструктивной дыхательной недостаточности. Встречается при длительно текущих заболеваний бронхо-легочной системы и сердечно-сосудистой системы. Диффузионный тип ДН – характеризуется нарушением газообмена через альвеолярно-капиллярную мембрану легких и развивается при ее утолщении.ю вызывающем нарушение диффузии через нее газов. Причины: пневмокониозы, альвеолярно-капиллярный блок.

Слайд 83: Основные проявления дыхательной недостаточности

Среди большого количества признаков ДН наиболее значимые в клинике следующие: Одышка Центральный цианоз Усиление работы дыхательных мышц Интенсификация кровообращения (тахикардия, увеличение минутного объема) Изменение дыхательных объемов и емкостей

Слайд 84: Отличительные особенности клинических проявлений обструктивной и рестриктивной ДН

Клинические проявления Рестриктивная ДН Обструктивная ДН Одышка Инспираторная Экспираторная (часто изменяется; уменьшается или усиливается после приступа кашля) Цианоз Центральный Центральный может усиливаться при приступах малопродуктивного кашля Кашель Может отсутствовать Малопродуктивный или продуктивный Аускультативно Изменения не носят типичного характера Сухие хрипы усиливаются или появляются при форсированном выдохе.

Слайд 85: Изменение дыхательных объемов и емкостей

При рестрективном типе ДН преимущественно снижается ЖЕЛ и МВЛ, мало изменяется ФЖЕЛ, При обструктивном типе ДН значительно снижается ФЖЕЛ и МВЛ. В практике часто встречается смешанная ДН в основе которой лежит как расстройства растяжения легочной ткани, так и нарушения проходимости дыхательных путей.

Последний слайд презентации: Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Различают 3 степени дыхательной недостаточности и 3 стадии дыхательной недостаточности. Стадии ДН по Кушелевскому: - I стадия - скрытая легочная ДН; - II стадия - выраженная легочная ДН; - III стадия - легочно-сердечнаяДН. Степени ДН по Дембо: - I степень – одышка при обычной физической нагрузке; - II степень – одышка при небольшой физической нагрузке; - III степень – одышка в покое, цианоз.