Первый слайд презентации: Характеристика высокомолекулярных соединений

Природные полимеры Синтетические полимеры называются вещества, имеющие большую молекулярную массу, состоящую из множества повторяющихся структурных звеньев. крахмал целлюлоза полиэтилен пластмассы

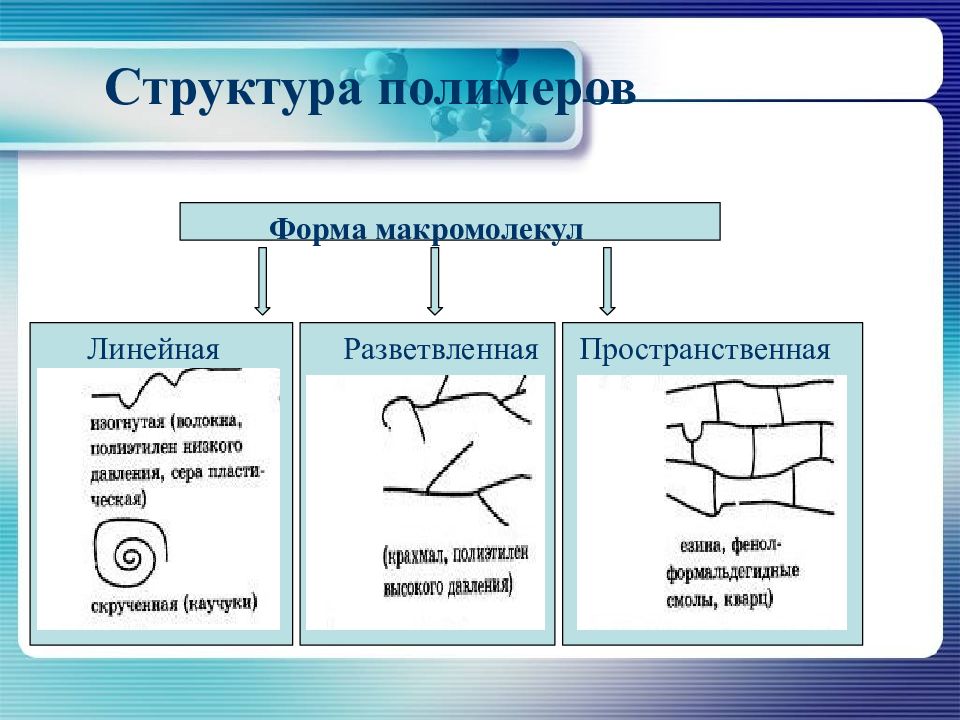

Слайд 3: Структура полимеров

Форма макромолекул Линейная Разветвленная Пространственная

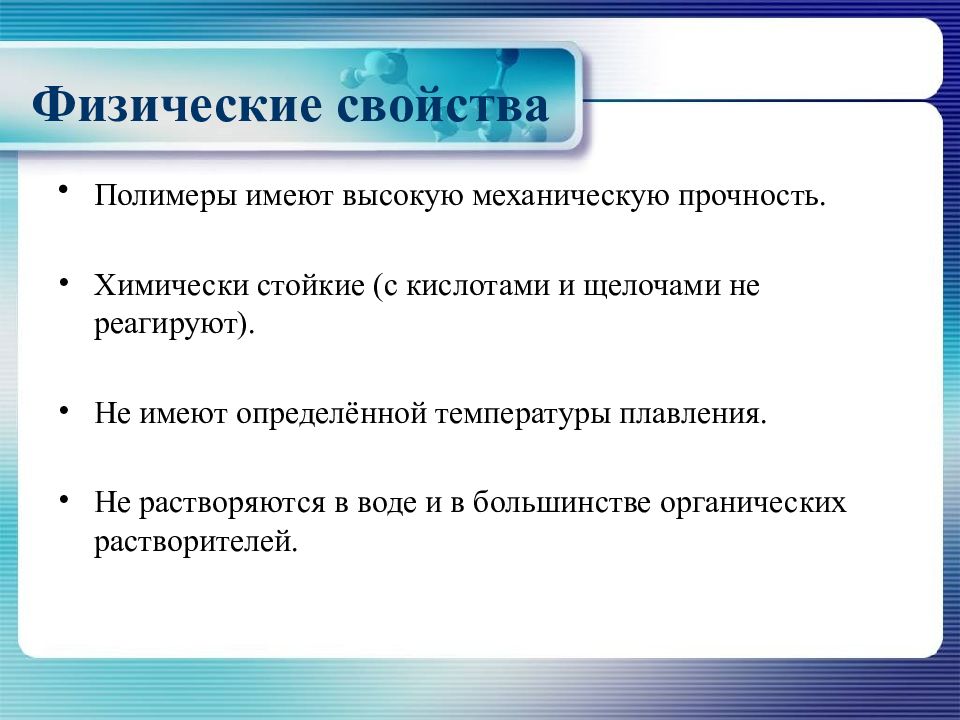

Слайд 4: Физические свойства

Полимеры имеют высокую механическую прочность. Химически стойкие (с кислотами и щелочами не реагируют). Не имеют определённой температуры плавления. Не растворяются в воде и в большинстве органических растворителей.

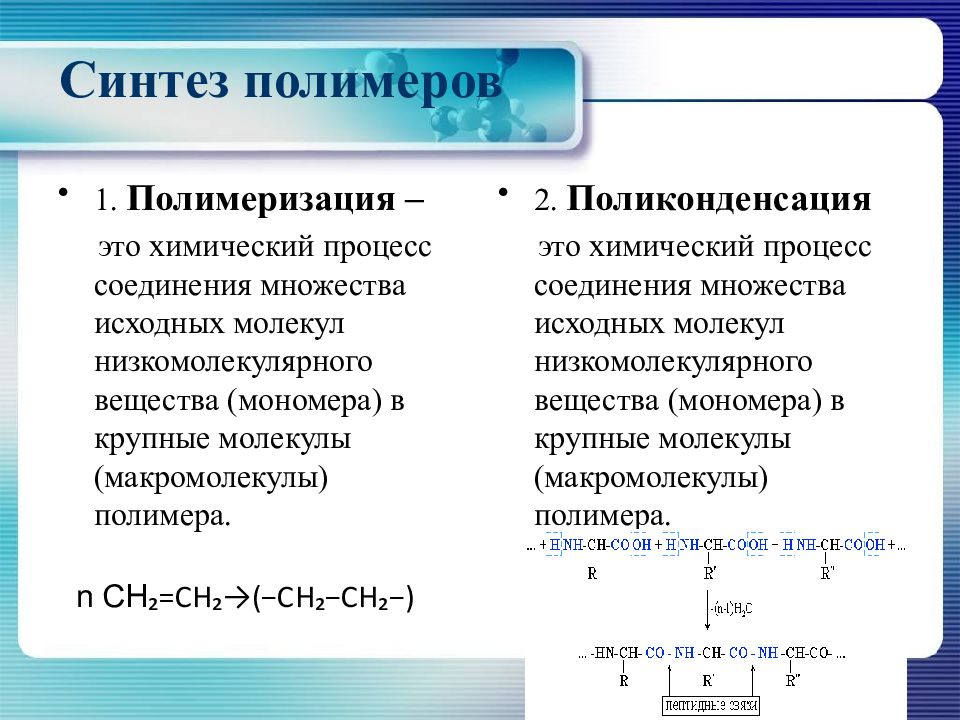

Слайд 5: Синтез полимеров

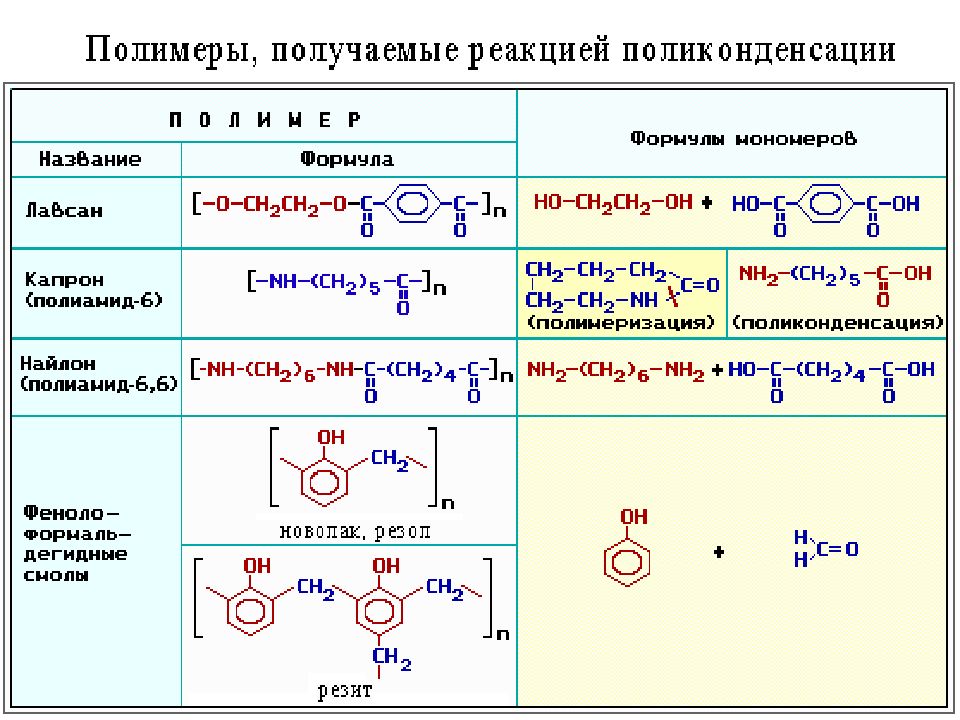

1. Полимеризация – это химический процесс соединения множества исходных молекул низкомолекулярного вещества (мономера) в крупные молекулы (макромолекулы) полимера. n CH ₂=CH₂→(−CH₂−CH₂−) 2. Поликонденсация это химический процесс соединения множества исходных молекул низкомолекулярного вещества (мономера) в крупные молекулы (макромолекулы) полимера.

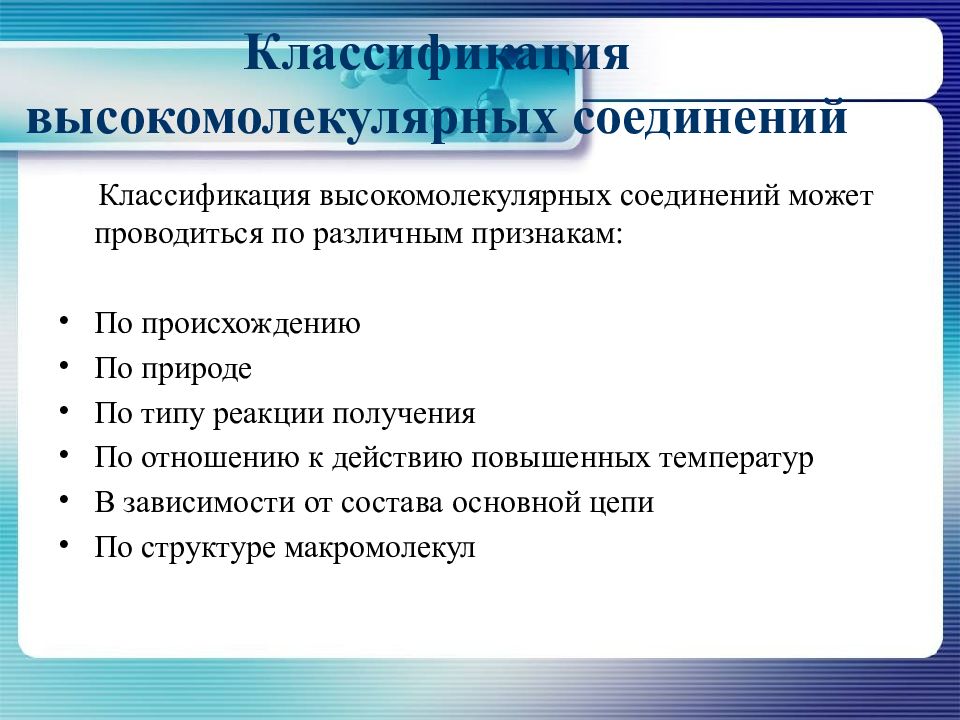

Слайд 8: Классификация высокомолекулярных соединений

Классификация высокомолекулярных соединений может проводиться по различным признакам: По происхождению По природе По типу реакции получения По отношению к действию повышенных температур В зависимости от состава основной цепи По структуре макромолекул

Слайд 9: 1. По происхождению

высокомолекулярные соединения подразделяют на: Природные (натуральные или естественные) - природные белки, натуральный каучук, шелк, шерсть и др. Искусственные, получаемые путем химической обработки натуральных высокомолекулярных соединений – нитроцеллюлоза, вискоза, ацетат целлюлозы. Синтетические - полиэтилен, поливинилхлорид, полиамиды, полистиролы, феноло-формальдегидные смолы, полиуретаны и многие другие соединения.

Слайд 10: 2. По природе

высокомолекулярные соединения подразделяются на: Органические, в состав которых входят атомы углерода, водорода, азота, кислорода и других органогенов. Неорганические, к которым можно отнести соединения на основе серы, кремния, фосфора и других неметаллов. Элементоорганические, содержат наряду с углеводородными группами неорганические фрагменты, в первую очередь атомы поливалентных металлов (цинка, магния, меди), а также кремния, фосфора и др.

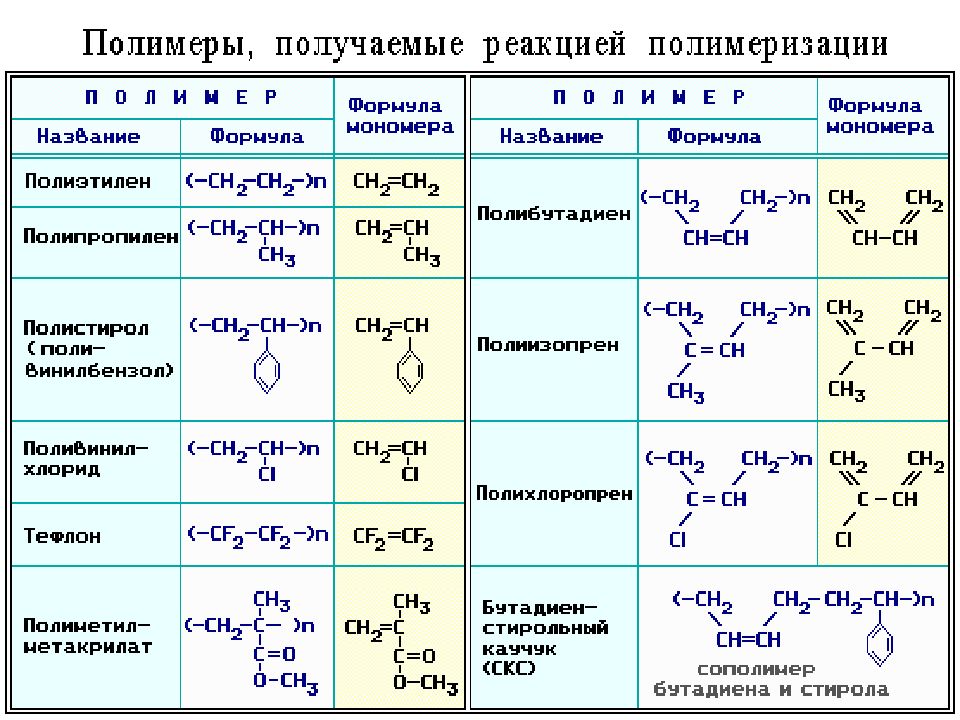

Слайд 11: 3. По типу реакций получения

высокомолекулярные соединения делятся на: Полимеризационные, получаемые из низкомолекулярных соединений (мономеров) с помощью реакции полимеризации. Типичными представителями их являются: полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол др. Поликонденсационные, получаемые из низкомолекулярных соединений с помощью реакций поликонденсации, протекающих с выделением побочных продуктов (воды, спирта и др.). К поликонденсационным соединениям относятся полиамиды, полиэфиры, эпоксидные смолы, феноло-формальдегидные смолы и др.

Слайд 12: 4. По отношению к действию повышенных температур

высокомолекулярные соединения подразделяют на: Термопластичные — высокомолекулярные соединения, изменения свойств которых при нагревании носят обратимый характер (полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиамиды, поликарбонаты и др.) Термореактивные — высокомолекулярные соединения, переходящие при нагревании до определенных температур в неплавкое и нерастворимое состояние. К таким соединениям относятся феноло-формальдегидные, меламино-альдегидные и эпоксидные смолы.

Слайд 13: 5. В зависимости от состава основной (главной) цепи

высокомолекулярные соединения делят на два класса: Карбоцепные высокомолекулярные соединения, основная цепь которых построена только из углеродных атомов. К соединениям этого класса относятся: полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат (органическое стекло) и др. Гетероцепные — высокомолекулярные соединения, в основной цепи которых помимо углеродных атомов содержатся атомы других элементов, чаще всего азота, кремния, кислорода, фосфора (природные белки, целлюлоза, полиамиды, полиэфиры, мочевино-формальдегидные смолы и др.

Последний слайд презентации: Характеристика высокомолекулярных соединений: Заключение

Химия полимеров находится в состоянии непрерывного развития. Открываются новые способы получения полимеров, расширяются наши представления об их тонкой структуре, развиваются методы модификации и создаются принципиально новые материалы будущего.