Первый слайд презентации: Когда появились первые школы?

Первые школы на Руси были открыты в X веке по указу князя Владимира Красное Солнышко В. Пукирев «Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного суда»

Слайд 3

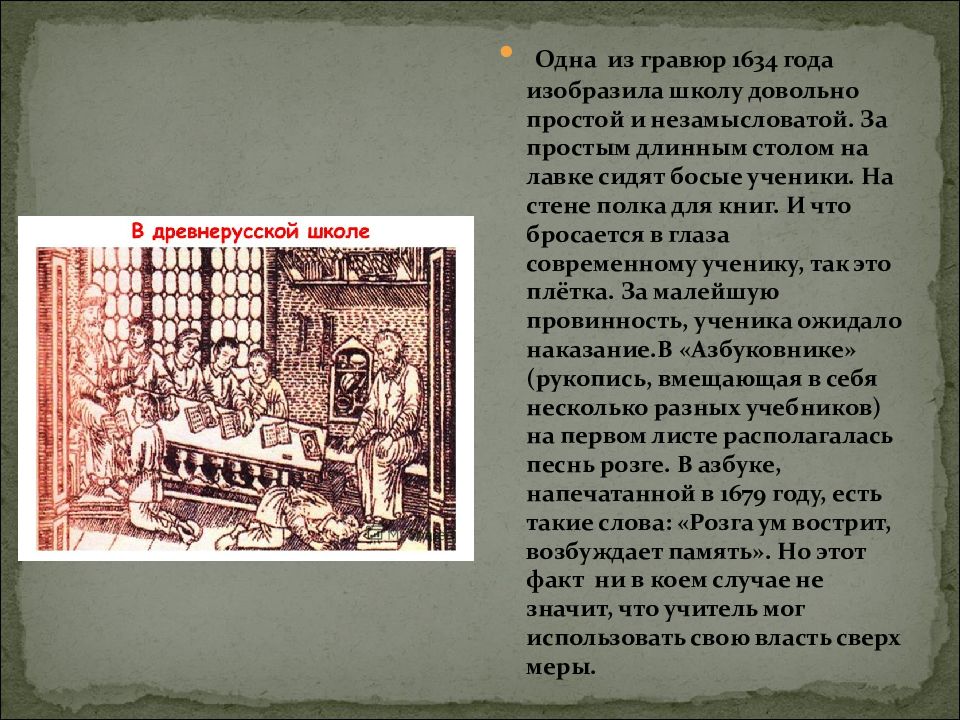

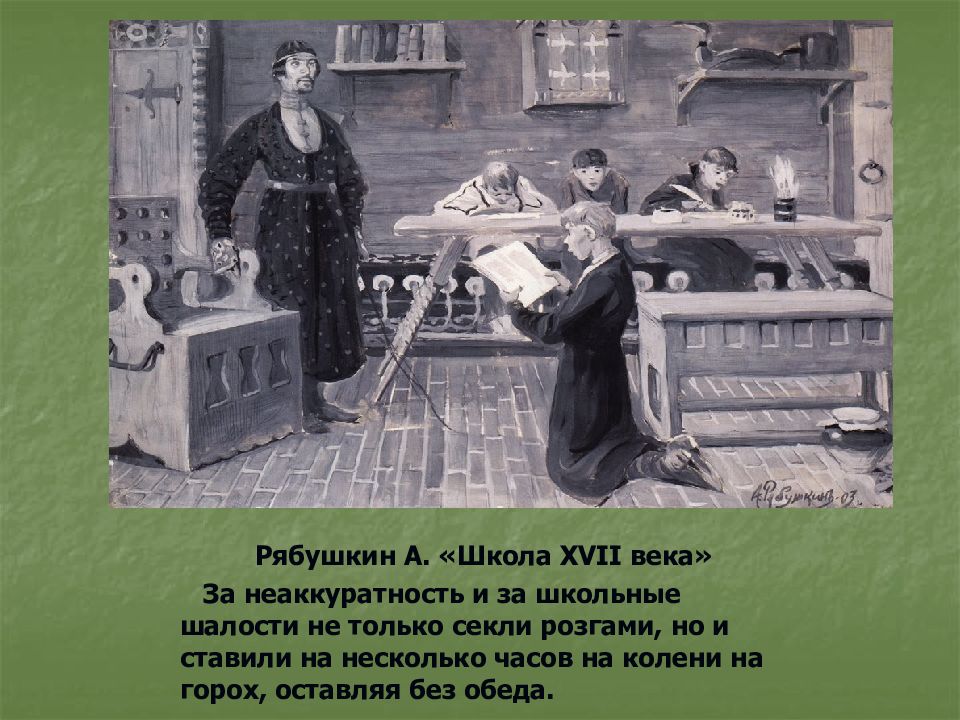

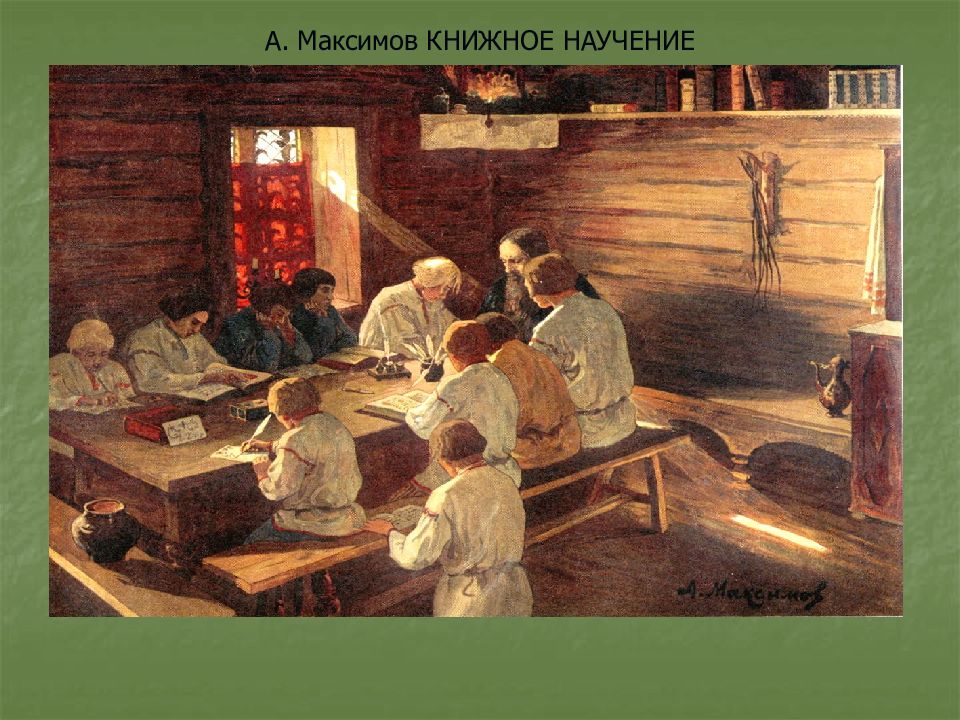

Одна из гравюр 1634 года изобразила школу довольно простой и незамысловатой. За простым длинным столом на лавке сидят босые ученики. На стене полка для книг. И что бросается в глаза современному ученику, так это плётка. За малейшую провинность, ученика ожидало наказание.В «Азбуковнике» (рукопись, вмещающая в себя несколько разных учебников) на первом листе располагалась песнь розге. В азбуке, напечатанной в 1679 году, есть такие слова: «Розга ум вострит, возбуждает память». Но этот факт ни в коем случае не значит, что учитель мог использовать свою власть сверх меры.

Слайд 4

На лавках сидят ученики. Они все босы. Значит, это школа не для богачей, а для простых детей.

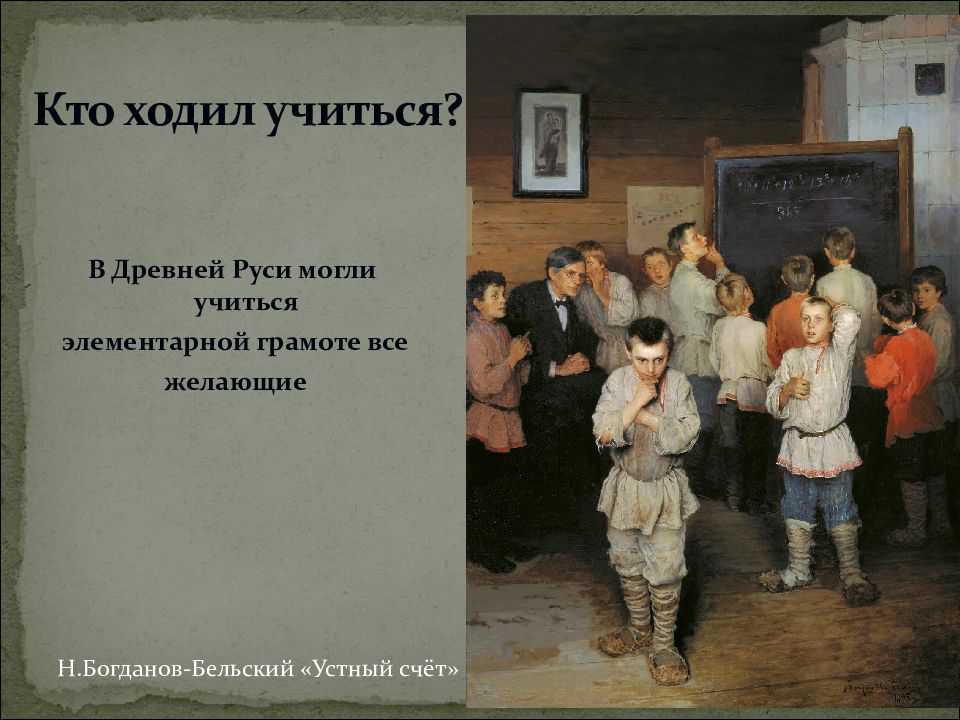

Слайд 5: Кто ходил учиться?

В Древней Руси могли учиться элементарной грамоте все желающие Н.Богданов-Бельский «Устный счёт»

Слайд 6

Дети начинали ходить в школу с семи лет, но только мальчики, а девочек в это время начинали обучать шить, вышивать, ткать, прясть. По давно заведенному обычаю детей отдавали учиться грамоте на «Пророка Наума». Этого святого православная церковь чествует 14 декабря. Зовут его в народе Наум-грамотник. Значит, в те времена дети шли в школу 14 декабря, а не 1 сентября, как сейчас. Учение в школах продолжалось от двух до пяти месяцев. Занятия шли только до Великого праздника Пасхи. Школа для детей обычно находилась при церкви. На урок собирал колокол, позднее колокольчик, а теперь звонок. Изнутри класс похож на обыкновенную русскую избу.

Слайд 7: Что нужно для урока?

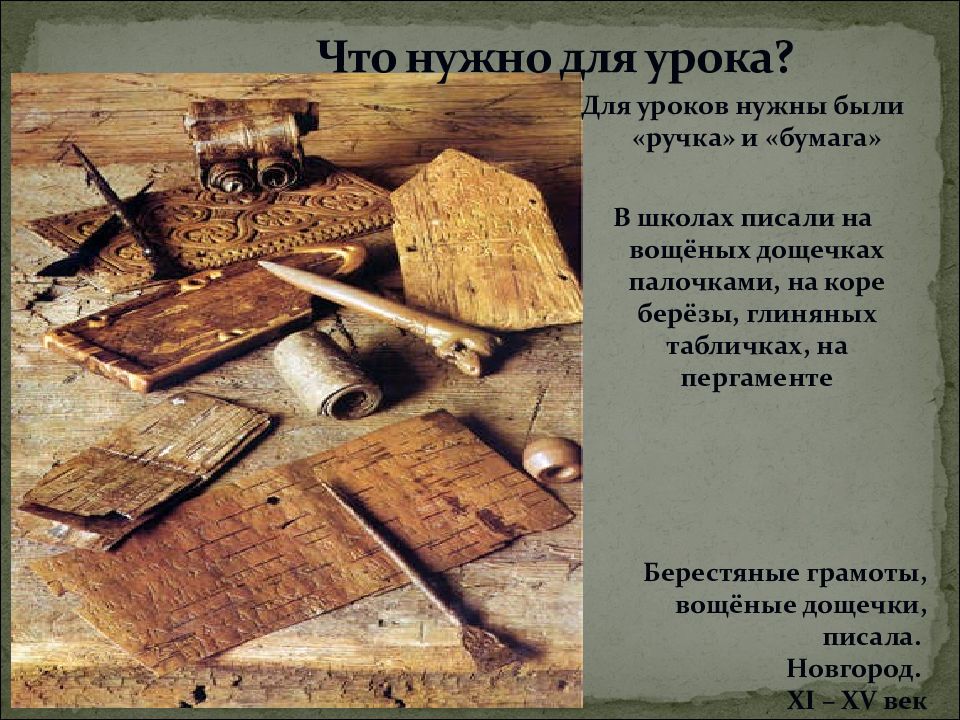

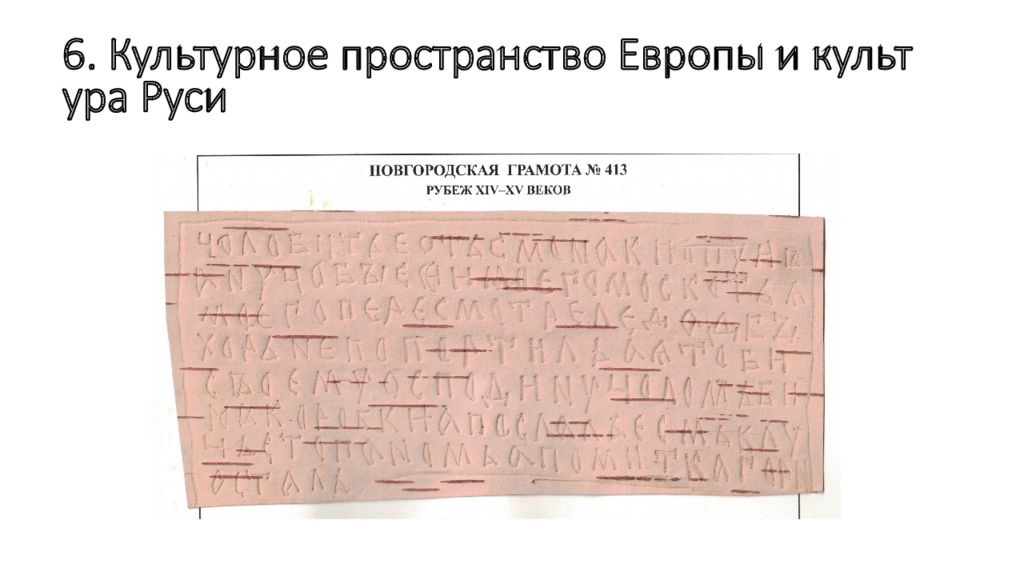

Для уроков нужны были «ручка» и «бумага» В школах писали на вощёных дощечках палочками, на коре берёзы, глиняных табличках, на пергаменте Берестяные грамоты, вощёные дощечки, писала. Новгород. XI – XV век

Слайд 8

Писали на Руси на берестяной коре костяными или железными острыми палочками, на папирусе писали иголками. Затем люди придумали писать птичьими перьями. Перья брали гусиные или вороньи. Их сначала нужно было срезать наискось перочинным ножом. Писали гусиными перьями около 1000 лет. Чернила для письма делали из сока чернильных орешков, сажи и железного купороса. Название жидкости для письма образовалось от корня –черн-.

Слайд 9

Гусиные перья часто ломались и их приходилось часто менять. Люди придумали стальное перо. Первое стальное перо появилось в Германии в 1748 году. Перо закрепляли на деревянный стержень, опускали в чернильницу и писали. Ещё в пятидесятые годы 20 века ваши бабушки и дедушки в школах писали стальным пером.

Слайд 10

Береста – верхний слой коры березы, на которой палочкой продавливали буквы. Писали и на папирусе. Папирус – полученные из тростника и склеенные в один свиток полосы, на которых можно писать. Свиток – свернутая длинная-предлинная рукопись. Долгое время писали на пергаменте. Пергамент – это специально обработанная телячья, свиная или баранья кожа, на которой можно было писать. Книги из пергамента были очень дорогие. Бумаги тогда ещё не было. Книги сначала писали на свитках, а позже в тетрадях. Слово тетрадь образовано от греческого –тетра-, что обозначает четыре. Если перегнуть лист пополам, а потом ещё раз пополам, получится маленькая книжечка из 4 листков. Такими были первые тетрадки.

Слайд 11: Чему учили в школах?

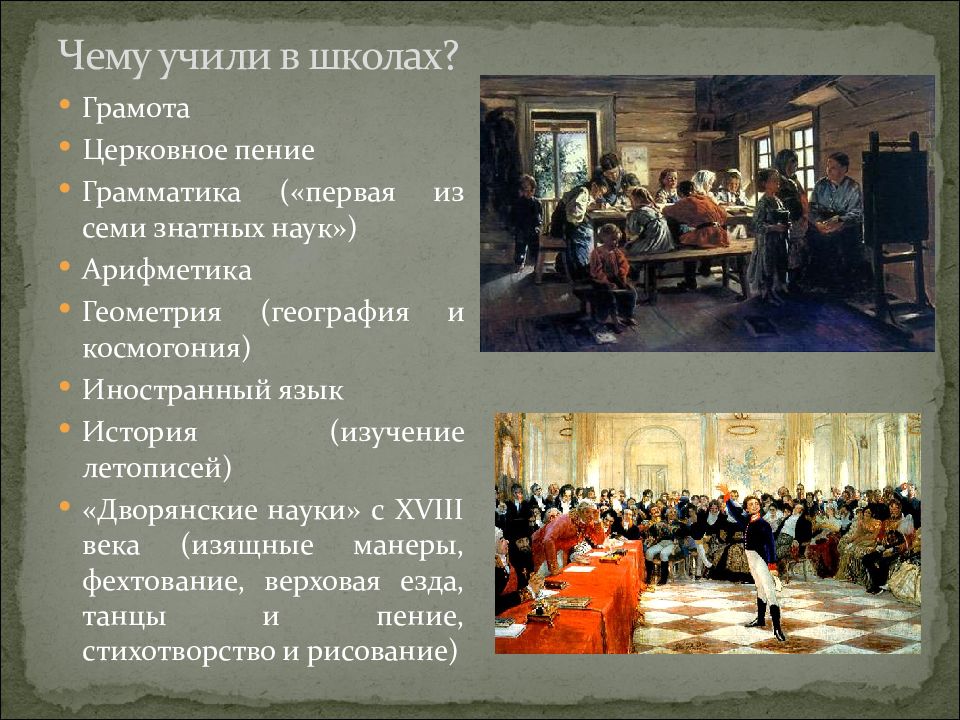

Грамота Церковное пение Грамматика («первая из семи знатных наук») Арифметика Геометрия (география и космогония) Иностранный язык История (изучение летописей) «Дворянские науки» с XVIII века (изящные манеры, фехтование, верховая езда, танцы и пение, стихотворство и рисование)

Слайд 12: Как учили в школах на Руси?

В древней русской школе не было ни переменок, ни директора, а всего лишь один учитель. Не было отдельных уроков. Каждый ученик получал индивидуальное задание, в зависимости от того, что он уже успел изучить. Учитель оценки не ставил. Выучил урок – молодец, ступай домой, а не выучил – вот плётка, вот розги… Б.М.Кустодиев «Школа в Московской Руси»

Слайд 13: Вот как строились занятия:

Каждый ученик получал от учителя персональное задание: один делал первые шаги – зубрил азбуку, другой перешел уже к «складам», третий уже читал «Часослов»*. И все следовало выучить «назубок», «вызубрить». Каждый свое учил вслух. Недаром пословицу сложили: «Азбуку учат - во всю избу кричат». Вот как строились занятия:

Слайд 14

Часослов – это на церковно-славянском языке. Богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитв суточного богослужебного круга

Слайд 15

В начале восемнадцатого века Пётр Первый провёл реформу азбуки. Трудные для написания буквы были заменены гражданским шрифтом. Такого вида буквами с незначительными изменениями пользуемся и мы сейчас. М.В.Ломоносов писал: «При Петре Великом не одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды».

Слайд 16

Воспитание и обучение детей было проникнуто почтением к православной вере. После прохождения первоначального образования ученики приступали к изучению грамматики, диалектики,музыки, арифметики, астрономии, риторики и геометрии –«семи свободных художеств». Недаром народная пословица гласит: «Сначала аз да буки, потом и другие науки».

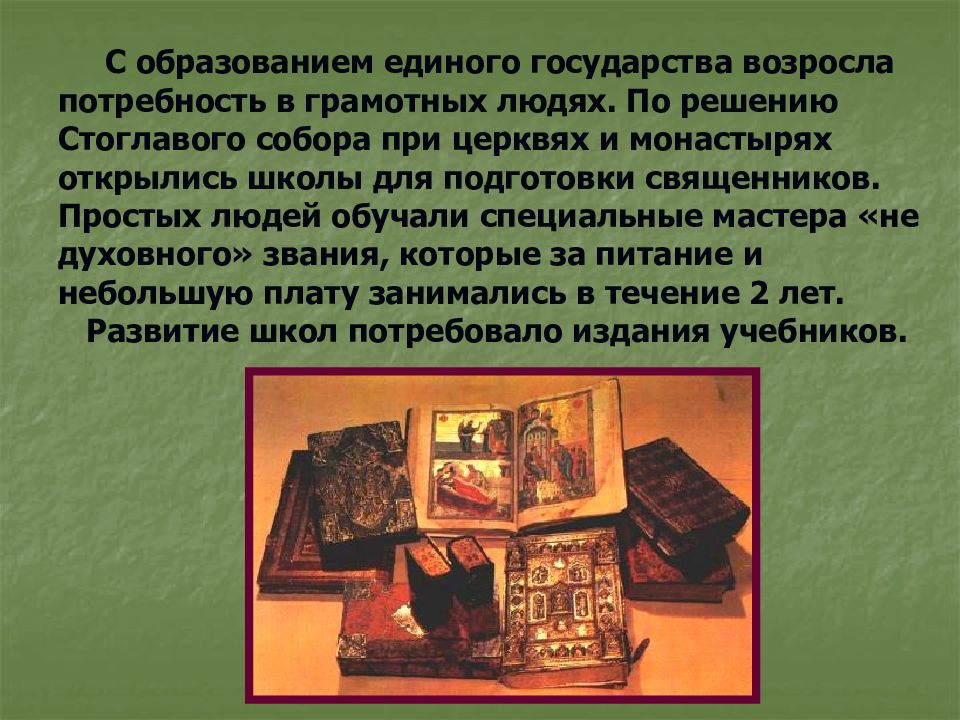

Слайд 17: С образованием единого государства возросла потребность в грамотных людях. По решению Стоглавого собора при церквях и монастырях открылись школы для подготовки священников. Простых людей обучали специальные мастера «не духовного» звания, которые за питание и небольшую плату занимались в течение 2 лет. Развитие школ потребовало издания учебников

Слайд 18

Первым выпустил печатную книгу Иван Федоров (16 век). Долгое время он жил в Москве, был служителем церкви. Он много общался с иностранцами и от них узнал о том, как создать печатный станок. Когда Иван Грозный решил открыть типографию, он поручил это дело Ивану Федорову. Иван Федоров является создателем первой азбуки.

Слайд 19

Суровой и наистрожайшей была дисциплина в школе. Нельзя было шуметь ни в здании, ни около него. Так как школа располагалась в доме, принадлежащем учителю, рядом с домами других жителей города. И ему было бы очень неприятно выслушивать от своих соседей недовольства, которые потом могли превратиться и в доносы церковному начальству. Поэтому весь день был расписан строго по правилам, даже пить разрешалось только три раза в день.

Слайд 20: Рябушкин А. «Школа XVII века» За неаккуратность и за школьные шалости не только секли розгами, но и ставили на несколько часов на колени на горох, оставляя без обеда

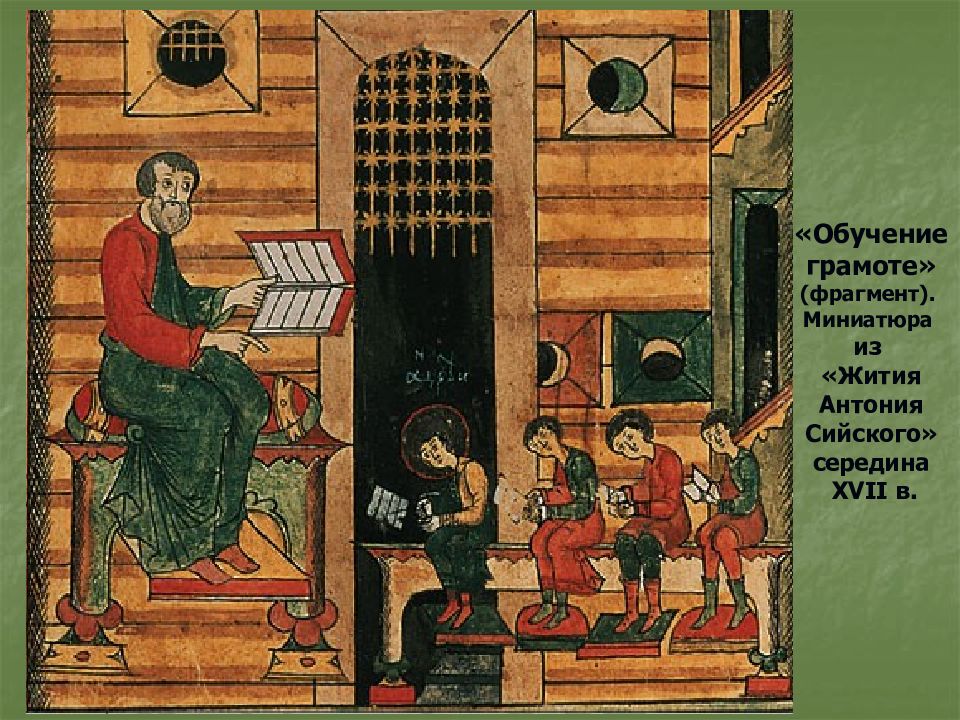

Слайд 21: Обучение грамоте» (фрагмент). Миниатюра из «Жития Антония Сийского » середина XVII в

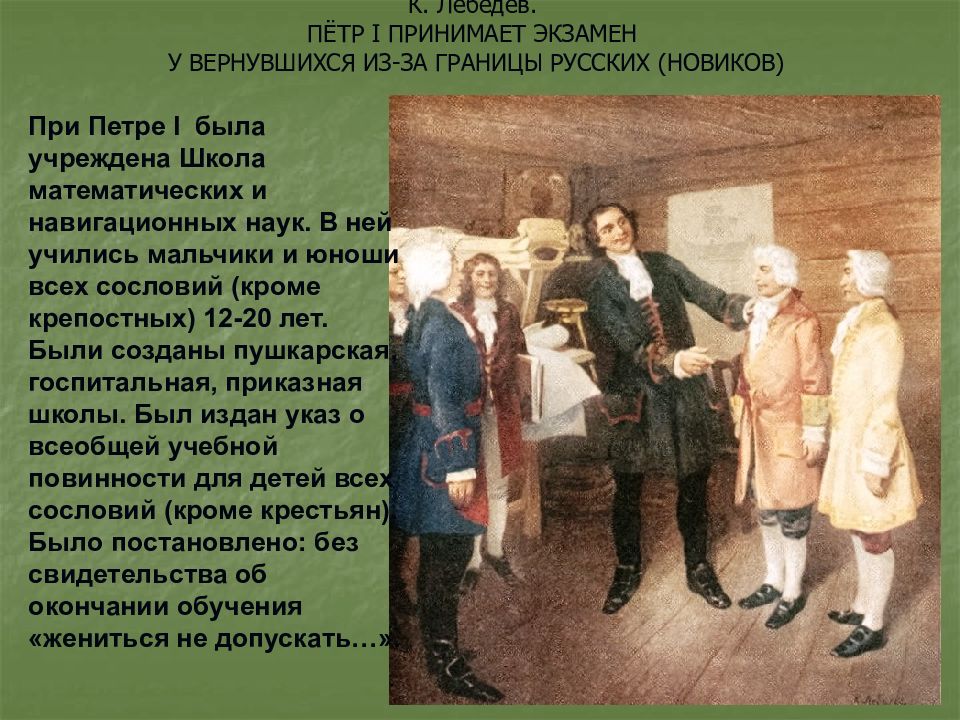

Слайд 24: К. Лебедев. ПЁТР I ПРИНИМАЕТ ЭКЗАМЕН У ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ РУССКИХ (НОВИКОВ)

При Петре I была учреждена Школа математических и навигационных наук. В ней учились мальчики и юноши всех сословий (кроме крепостных) 12-20 лет. Были созданы пушкарская, госпитальная, приказная школы. Был издан указ о всеобщей учебной повинности для детей всех сословий (кроме крестьян). Было постановлено: без свидетельства об окончании обучения «жениться не допускать…».

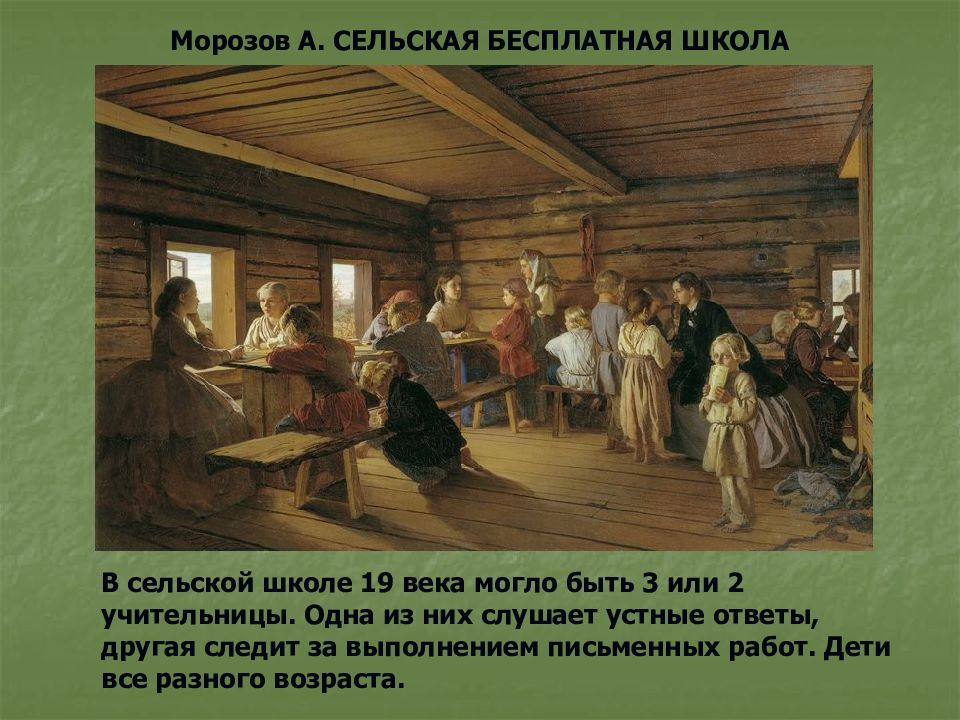

Слайд 26: Морозов А. СЕЛЬСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ШКОЛА

В сельской школе 19 века могло быть 3 или 2 учительницы. Одна из них слушает устные ответы, другая следит за выполнением письменных работ. Дети все разного возраста.