Первый слайд презентации: Кризисная интервенция - Работа с детскими и подростковыми травмами

Синицына Т.Ю.

Слайд 2

Кризисная интервенция (КИ) - это экстренная психологическая помощь человеку, находящемуся в состоянии кризиса.

Кратковременные психотерапевтические вмешательства для травмированных детей и подростков программа детского дома города Детройта Национальный институт, занимающийся проблемами детей, перенесших психоэмоциональную травму или серьезную утрату (TLC)

Слайд 4

Программа “Кратковременные вмешательства для травмированных детей и подростков” представляет собой комплекс основанных на чувственном восприятии заданий и упражнений для работы с детьми и подростками различного возраста при ограничении во времени. Для выполнения заданий понадобится не более 20 минут, некоторые можно закончить за 5-10 минут. Эти новые упражнения основаны на результатах научных исследований института TLC, которые лишний раз подтверждают эффективность чувственного опыта, за которым следует когнитивное центрирование при посттравматическом вмешательстве. Данные упражнения, основанные на принципах информирования, необходимо включить в программы школьных и других детских учреждений и служб социальной защиты детей.

Слайд 5

Если ребенок или подросток пережил травму, естественной нейрофизиологической реакцией на нее является раздражение. У травмированного ребенка или подростка процессы, отвечающие за осознание травмы, главным образом проходят в средней и краевой долях головного мозга, которые отвечают за переработку невербальной информации ( Perry and Szalavitr, 2006). Осознание травмы в меньшей степени проходит в неокортексе (новой коре головного мозга), который отвечает за мышление, линейное суждение, анализ и способность пользоваться предыдущим жизненным опытом. Ребенок или подросток, который надолго задерживается в состоянии раздражения вызванным травмой, как настоящей, так и имевшей место в прошлом, испытывает сложности с когнитивными процессами. Случается это, когда гормоны стресса, высвобождающиеся при раздражении, воздействуют на часть мозга ответственную за данные процессы. Например, в раздраженном состоянии сложно воспринимать информацию, использовать опыт человека, уже пережившего травму, или определять и вербально выражать эмоции. Также ухудшается память, и снижаются внимание, способность концентрироваться и хранить в памяти информацию. Данные когнитивные расстройства наводят на мысль о необходимости использования некогнитивных подходов помощи детям в преодолении или сведении к минимуму проблем, являющихся результатом травмы и связанных с обучением, поведением и проявлением эмоций.

Слайд 6

Следовательно, терапевтические упражнения, основанные на чувственном восприятии, необходимы для того, чтобы способствовать пересмотру скрытых имплицитных воспоминаний о травме и восстановить эмоциональный баланс. После восстановления эмоционального баланса, когнитивные/поведенческие терапевтические упражнения в большей степени способствуют ясному мышлению и выработке стратегий преодоления стресса. “Кратковременные вмешательства для травмированных детей и подростков”, это комплекс повозрастных и основанных на чувственном восприятии заданий и упражнений, включающие в себя рисование и специфические вопросы, которые направлены на то, чтобы вызвать основные эмоции и чувства, которые испытывает травмированный ребенок (например, гнев, страх, боль, беспокойство, бессилие). Воспоминания о травме проявляются на чувственном уровне и должны переживаться заново в безопасной обстановке для снижения их остроты. Поскольку травма воспринимается на чувственном уровне, память является своего рода хранилищем символов. Образы – как ребенок и подросток воспринимает себя и окружающий мир – определяют тип полученной травмы. Именно по этой причине институт TLC использует рисование в качестве основного метода во время упражнений. Чтобы дети и подростки почувствовали себя в безопасности, им недостаточно просто сказать об этом, поскольку разговоры воспринимаются на когнитивном уровне и являются эксплицитной функцией или функцией левого полушария головного мозга. Детям же необходимо ощущать безопасность на чувственном уровне, чтобы восстановить функции правого полушария и впоследствии дать ему возможность подходящим образом реагировать на стресс и/или кризис. Как

Слайд 7

Как и все программы института TLC, “Кратковременные психотерапевтические вмешательства для травмированных детей и подростков” сосредоточены на основном опыте, ощущениях и предмете травмы. Следовательно, главной целью данных упражнений является воздействие не на поведение, а на чувственный опыт после травмы, который руководит поведением. Ван дер Колк (1996) установил, что беспокойство о безопасности члена семьи или близкого друга, которое сопровождает перенесшего травму ребенка, является одним из 6-и факторов, которые составляют детскую реакцию на травму. Необходимо задавать вопросы о безопасности любимых людей, семье травмированного ребенка и о его собственной безопасности. Также необходимо определить природу и степень беспокойства ребенка уже на первых этапах вмешательства, а затем в конце вмешательства еще раз определить статус детской тревоги. В экспериментальных тестированиях и исследованиях, проводимых институтом TLC, степень беспокойства в начале тренинга часто соответствует общему уровню остроты других реакций. Изменения степени беспокойства при завершении тренинга также соответствуют изменениям остроты всех других типов реакций. Если степень беспокойства значительна, чаще всего уровень остроты реакции по всем подкатегориям диагностических критериев посттравматического стресса описанных в DSM-IVR ( Диагностиче c кое и статистическое руководство по психическим болезням,4-е издание), таких как переживание травмы заново, отрешенность и раздражительность, также высок.

Слайд 8

Боль после травмы зачастую ощущается физически, однако часто остается без внимания, особенно если травма не сопровождалась какими-либо телесными повреждениями или физическим нападением на ребенка. Также необходимо выполнять упражнения, направленные на осознание ребенком того, где жертва/свидетель чувствует наиболее сильную боль (в груди, голове или животе). Часто соматические боли, как например боль в животе или головная боль, необходимо рассматривать как последствия травмы. Когда вы просите ребенка нарисовать свою боль, рационально задавать вопросы типа - На что похожа твоя боль?», - Где в твоем теле живет боль?» и - «Где болит больше всего?», которые помогают проводящему тренинг человеку определить боль ребенка на чувственном уровне. В основе гнева вследствие перенесенной травмы, лежит бессилие. Помогая детям облекать свой гнев в конкретную форму и помещать в контейнер для травмы (в данном случае листок бумаги размером 22 см на 28 см) и предоставляя им возможность рассказать свою историю гнева, упражнения позволяют реорганизовать жизнь этих детей и приносят облегчение. Концентрация внимания на гневе является естественным свидетельством наличия чувства вины и бессилия.

Слайд 9

В диагностическом и статистическом руководстве по психическим болезням (4-е издание) отсутствие установок на будущее определяется как один из признаков посттравматического стресса. Дети и подростки неспособные осуществить переход от жертвы к выжившему, не могут снова думать о будущем. Потеря ориентации на будущее может привести к суицидальным последствиям. Научить ребенка думать о будущем является наиболее верным путем к выздоровлению. Деятельность, направленная на то, чтобы перенесший травму почувствовал себя человеком, который смог выжить в сложной ситуации и затем начал вести нормальную жизнь, направлена на возобновление надежды на будущее и обретение сил на противостояние новой травме. Несмотря на то, что когнитивное центрирование является достаточно важным процессом, надежда все же должна восприниматься на чувственном уровне с тем, чтобы расходовать энергию в своих интересах. Задания, в которых дети и подростки составляют список событий и могут проанализировать их и являются чувственным способом переживания. Жизнь движется вперед, и вместе с тем приходит осознание того, что, несмотря на все, что с ним произошло, он выживает и побеждает. Затем такой тип мышления, «мышление выжившего» укрепляется на когнитивном уровне человеком, который проводит тренинг, а чаще всего и самим ребенком, который начинает видеть жизнь в другом свете, будто бы она представлена перед ним в виде наглядного плана.

Слайд 10

Когнитивное центрирование описывается в «Кратковременных психотерапевтических вмешательствах для травмированных детей и подростков», чтобы показать, как переживший травму начинает перенимать тип мышления «выжившего» и разумно осознавать перенесенную травму. Целью тренингов является помощь как можно большему количеству участников сделать переход от «мышления жертвы» к «мышлению выжившего», которое приведет к приливу сил, появлению выбора и активной вовлеченности в процесс выздоровления, а также возобновлению чувства безопасности и надежды. Тем не менее, следует иметь в виду, что ребенок может принять такое центрирование только когда его чувственный опыт дает ему обоснование.

Слайд 11

Занятия также содействует пересмотру собственного опыта наиболее приемлемыми для детей способами. Виды лечений, которые связаны с определенными когнитивными процессами, часто неэффективны, если травмированные дети и подростки находятся в состоянии сильного страха. Стил (в 2003 г.), Стейн и Кендалл (в 2004 г.), а сейчас и другие психологи заявляют, что дети и подростки должны вновь ощутить себя в безопасности и начать контролировать свои реакции, вызванные травмой, прежде чем они будут вовлечены в процессы, необходимые для когнитивного переосмысления – переупорядочить опыта таким образом, чтобы им можно было управлять; чтобы новая память стала ресурсом, а не памятью, которую следует избегать. Например, «Ваш жизненный опыт заставляет беспокоиться о том, что может произойти снова, это нормально, однако помните, ни один шторм не длится вечно, ваше беспокойство также со временем уйдет».

Слайд 13: травма КаК опыт

Следует относиться к травме скорее как к жизненному опыту, нежели как к диагностической категории. Слово «ужас» лучше всего подходит для описания последствий травмы. Под словом «ужас» мы понимаем ощущение опасности и бессилие что-либо предпринимать в подобных ситуациях. В связи с этим, все вмешательства должны быть направлены на восстановление чувства безопасности и сил. 1) Помощь в восстановлении чувства безопасности у ребенка является ключевым фактором при устранении последствий ПЭТ. 2) Тем не менее, чувство безопасности воспринимается человеком не на когнитивном уровне в неокортексе (новой коре головного мозга), а в первую очередь на чувственном, имплицитном уровне в средней доле головного мозга. 3) В случае, если поведение ребенка перенесшего ПЭТ вам непонятно, представьте себе состояние человека перенесшего травму. Лучше всего это состояние описывает слово страх. Страх – это постоянное чувство беспокойства и отсутствие сил что-либо предпринять в критической ситуации. Поведение ребенка, перенесшего ПЭТ, каким бы нелогичным оно не казалось, является попыткой собрать все свои силы на борьбу с тем, кто/что представляет угрозу его жизни и/или найти для себя безопасное место, которое принесет ему чувство безопасности и контроля (с нашей точки зрения такое поведение может расцениваться как саморазрушающее, однако для ребенка оно является единственным известным).

Слайд 14

4) ПЭТ называют неспособность перемещения сенсорных воспоминаний о событиях связанных с травмой из имплицитной в эксплицитную память, в которой ребенок может переструктурировать неприятные воспоминания возможным для него на данный момент образом, и впоследствии использовать этот опыт и по-новому посмотреть на свою жизнь. 5) Всегда помните о том, что травма является сенсорном/подсознательным опытом, поэтому ваш взгляд, движения, высота голоса и т.д. могут напомнить ребенку человека, который «сделал ему больно». Вы можете быть высококвалифицированными специалистами в области травмы, но в сенсорном восприятии ребенка оказаться не тем человеком. При работе с травмой, по мере возможности следует работать в команде, чтобы ребенок мог выбрать человека, с которым он чувствует себя в безопасности и которому он позволит оказать себе помощь. Когда речь идет о ПЭТ, нет места такому понятию как сопротивление. 6) Таким же образом, живя с воспоминаниями о травме, ребенок не способен осознать, что угрозы больше не существует. Поэтому при работе с травмой мы должны помочь ребенку увидеть разницу между «тогда» и «сейчас». При упоминании того, что было «тогда», обязательно стоит возвращать ребенка в «сейчас», к событиям текущей недели и/или дня. Чем чаще мы это делаем, тем скорее ребенок начинает делать то же самое, что впоследствии помогает ему справиться с его текущим стрессовым состоянием, которое отличается от посттравматического состояния.

Слайд 15

7) Более того, чем чаще ребенок, перенесший ПЭТ будет разделять настоящее и прошлое, тем выше шансы помочь ему восстановить связь с будущим. Необходимо постоянно напоминать ребенку, перенесшему ПЭТ, что «после сегодня наступит завтра, а завтра ты…». Вы должны быть терпеливы, а также помочь ребенку набраться терпения и осуществить свои мечты и планы на завтра и многие недели вперед. 8) Чем чаще вы будете помогать ребенку определяться с его планами на будущее (при этом будьте реалистичны и учитывайте возможности ребенка), тем скорее он сможет расстаться со своим прошлым и начнет двигаться дальше. Рассказывайте ему, день за днем, что каждый день перед ним открываются новые возможности – изменить свою жизнь или оставить все по-старому. 9) Снизить определяющую роль средней доли головного мозга только посредством когнитивных процессов невозможно. Данные процессы происходят в неокортексе, а не в средней доле, где переживается травма и хранятся воспоминания о ней. Для начала необходимо объяснить ребенку, что его тело это средство, с помощью которого он может снизить психофизиологические последствия возбуждения. Существует множество способов; наиболее простой – это научить ребенка находить различия в состоянии его тела, когда он напряжен и когда он расслаблен. 10) Постоянно наблюдая за состоянием своего тела ребенок начинает понимать, что несмотря на то, что он все еще может попасть в сложную ситуацию, он уже способен справится с негативной ответной реакцией.

Слайд 16

11) Понимание реакций своего тела и контроль над ним ведут к саморегулированию, которое снижает определяющую роль средней доли головного мозга, позволяя развиваться отделу лобной коры (организующая функция и т.д.). 12) При лечении травмы необходимо обращать внимание детей на реакцию их организма на любой раздражитель с тем, чтобы они могли научиться использовать ее в качестве ориентира в попытках снизить возбуждение/чувство беспокойства, используя прошлый опыт возвращения к стрессовому состоянию и выходу из него, что также поможет ему отличить положительный стресс от отрицательного, что и представляет собой организующую функцию. Это позволит облегчить решение проблем. 13) Большее количество игр, положительных фантазий (особенно представлений о себе, как о сильном человеке) и использование воображения – прекрасный способ добиться снижения определяющей роли средней доли головного мозга, а также восстановления сил. 14) В работе с травмой нет места сопротивлению – ребенок либо чувствует себя в безопасности либо нет. Ваша задача – стать для него человеком, с которым он чувствовал бы себя в безопасности, и с которым он может продолжать работу.

Слайд 17

15) С точки зрения неврологии, не представляющий угрозу опыт усиливает неврологические связи, и возвращение к такому состоянию со временем заменит сенсорные воспоминания об опасности. 16) Снижения симптомов посттравматического стресса можно добиться без концентрации на самих симптомах. Начните восстанавливать в ребенке чувство безопасности и силы, и симптомы начнут исчезать сами по себе. 17) При лечении травмы необходимо постоянно предоставлять ребенку право выбора для того, чтобы помочь ему снова почувствовать себя сильным человеком. 18) Работая на сенсорном уровне, следует внимательно наблюдать за тем, что видит ребенок, как он оценивает себя и смотрит на окружающий мир, после перенесенной ПЭТ. Чтобы лучше понять, как помочь ему, но при этом не оказать чрезмерное воздействие, необходимо знать, как ребенок видит себя и окружающих.

Слайд 18

19) Чрезвычайно важно не строить предположения о том, как травмирующий опыт сказался на ребенке. Помните, что травмирующим можно назвать лишь то событие в жизни ребенка, при котором ребенок чувствует себя в опасности и бессилен что-либо сделать в этой ситуации. 20) Если вы только предполагаете, что знаете, как ребенок чувствует себя в данной ситуации, существует опасность чрезмерного воздействия и преувеличения чувства беспокойства у ребенка,. Спросите двоих детей, побывавших в одной и той же ситуации, что беспокоит их больше всего. Один ответит: «Это значит, что мы не поедем на экскурсию?». В то время как второй спросит: «А мама тоже умрет?» Одинаковая ситуация, два разных впечатления, два разных вмешательства. 21) При травме поведение отражает сенсорный опыт. Сенсорные воспоминания нельзя изменить только посредством когнитивного вмешательства, поскольку большинство из них хранится не в неокортексе, а в средней доле головного мозга. Если необходимо изменить поведение перенесшего ПЭТ ребенка, сенсорные воспоминания следует изменять посредством сенсорного вмешательства. 22) В случае, если воспоминание невозможно выразить вербально в данном контексте, оно остается на символическом уровне, где нет слов, которые могли бы его описать. Чтобы извлечь данное воспоминание, выразить его с помощью языка и затем ассимилировать с организующей функцией и эксплицитным процессом (неокортекс), сначала его необходимо восстановить в памяти и придать ему символическую, перцепционную (иконическую) форму, т.е. сделать его имплицитным процессом. Добиться данных результатов можно только с помощью сенсорных вмешательств.

Слайд 19

23) Для того, чтобы сенсорные вмешательства оказались эффективными, они должны быть структурированы таким образом, чтобы в начале и конце каждого занятия ребенок чувствовал себя в безопасности, в то время как в основной части занятия сенсорные вмешательства должны быть направлены на конкретные аспекты ПЭТ: ужас, страх, беспокойство, боль, злость, месть, ответственность, чувство опасности, бессилие. Также на занятиях необходимо противопоставить мышление жертвы мышлению выжившего. 24) Важно обеспечить активную вовлеченность ребенка в процесс лечения, предоставив ребенку возможность: А) Концентрировать внимание на внутренних ресурсах (сенсорных) Б) Перерабатывать опыт, тем самым помогая почувствовать облегчение на сенсорном уровне и избавляясь от ужаса травмировавших его событий. В) Заново почувствовать положительное, сенсорное единство со своим телом. Г) Снова испытывать на сенсорном уровне чувство безопасности и силы, как следствие работы с воспоминаниями, направленными на уровень чувств. Д) С помощью вновь обретенного чувства безопасности и силы создать «когнитивный» образ себя как выжившего и полного сил человека. Е) Когнитивное бихевиористическое вмешательство становится более эффективным в сочетании с сенсорными и когнитивными процессами. Тем не менее, когнитивные процессы должны исходить из ранее полученных ребенком знаний на сенсорном уровне. 25) Попытки на когнитивном уровне перестроить то, что изначально не воспринимается на чувственном, не имеют смысла для ребенка с ПЭТ, поскольку преобладающими процессами в мозге травмированного являются не когнитивные, а сенсорные процессы, поэтому сложно добиться понимания, логического мышления и рассуждений.

Слайд 20

26) Попытки на словах убедить ребенка не связаны напрямую с его чувственным опытом, и соответственно не могут быть им восприняты. Например: «Вы говорите мне, что я смогу пробежать марафон, но после 10 минут бега я чувствую резкую боль в боку, а затем и вовсе вынужден остановиться, поскольку я задыхаюсь. Чему же мне верить? Когнитивное убеждение начинается с чувственного опыта. Если бы вы сказали мне, что я смогу бежать в течение десяти минут, я бы поверил, поскольку мое тело доказало это. Когда бы вы после нескольких моих удачных десятиминутных пробежек сказали, что сейчас я смогу пробежать пятнадцать минут, я бы захотел попробовать, так как мое тело, мой чувственный опыт указывают на возможность такой пробежки». 27) Чтобы начать воспринимать себя на когнитивном уровне как выжившего/ продолжающего развиваться, для начала ребенок на чувственном уровне должен несколько раз почувствовать способность регулировать свою реакцию на окружающий мир, на ежедневные взаимодействия с этим окружающим миром и на ситуации предлагаемые этим миром. 28) С когнитивной точки зрения, травмированные дети часто отстают от своих сверстников, поскольку, когда ребенок пытается справиться с перенесенной травмой (так как данный процесс преимущественно протекает в средней доле головного мозга) центры, отвечающие за обучение, не развиваются или же не активны. Как только средняя доля головного мозга перестает играть главенствующую роль в обработке данных в повседневной жизни, способность ребенка к обучению повышается в три раза по сравнению с тем постстрессовым состоянием, в котором он находился после травмы.

Слайд 21

29) Положительное подкрепление (событие, поощряющее какое-либо действие и ведущее к увеличению вероятности повторного совершения этого действия) часто расценивается травмированным ребенком как угроза, поскольку он воспринимает его, как наши попытки установить над ним власть. Когда он чувствует нашу власть, он «знает» (сенсорная память), что мы причиним ему боль. Не удивляйтесь его реакции на ваше хорошее к нему отношение. 30) Таким образом, необходимо быть осторожнее с положительным подкреплением, однако использовать его как можно чаще в работе с травмированными детьми. Если вашу машину когда-либо ударяли, вы знаете, что иногда на то чтобы прекратить смотреть в зеркало заднего вида каждые две секунды уходят месяцы. Вашему телу нужны месяцы на то, чтобы перестать напрягаться каждый раз, когда вы заводите машину, или вздрагивать при любом неожиданном звуке. Вы осознаете, что вероятность того, что ваш автомобиль снова ударят, мала, однако ваша сенсорная память говорит вам об обратном. Необходимо как можно чаще обращаться к положительному подкреплению, пока сенсорная память травмированного ребенка не будет заменена положительным опытом. 31) В самом начале очень важно научить ребенка/родителей/опекуна находить разницу между понятиями горе и травма, объяснить, как они влияют на функции мозга, а затем упорядочить все их многочисленные реакции, связанные с травмой.

Слайд 22

32) Часто родители/опекуны травмированных детей также пережили травму, воспоминания о которой возвращаются под воздействием травмы ребенка. В таких случаях им также необходима помощь для того, чтобы они смогли узнать, как помочь (на сенсорном уровне) своему ребенку, и в то же время деактивировать свои воспоминания. В противном случае, травмированные родители будут игнорировать страхи и тревоги своих детей, их потребность в защите и комфорте, преуменьшать или даже критиковать реакции детей, что, в конечном счете, еще больше травмирует ребенка (вторичная травма). Обучение родителей и систематизация травмирующего опыта смогут помочь предотвратить дальнейшую виктимизацию ребенка. 33) Работа с травмированными детьми в группах помогает детям быстрее понять, что не одни они пережили подобную трагедию, что �проблемы», с которыми они столкнулись или периодически сталкиваются, есть и у других детей, и что они могут сами регулировать свои реакции и отношение друг к другу, в чем они будут убеждаться с каждым проведенным групповым занятием. 34) Групповые занятия предоставляют многочисленные возможности для саморегулирования, которое придают сил, снижает раздражительность и ослабляет сенсорные воспоминания, что в результате приводит к снижению остроты реакции. 35) Тем не менее, следует помнить о том, что для некоторых детей индивидуальные тренинги более эффективны, нежели групповые занятия.

Слайд 24

1) Работа с пережившими травму должна быть основана на понятиях, концепциях и методах, обеспечивающих безопасность, право голоса и выбора и, как любая качественная помощь, должны быть индивидуальны/персонифицированы. Работа с травмой в первую очередь и впредь должна быть сосредоточена на физической и психологической безопасности индивида. Должен применяться гибкий, индивидуальный подход, с учетом культурных особенностей, на основе уважения к окружающим и чувстве собственного достоинства, и использованием лучшего предыдущего опыта по данному вопросу ( SAMHSA, 2005). 2) Во избежание повторного травмирования ребенка, необходимо определить характер травмы при первой встрече с ребенком и делать это на протяжении всего времени работы с ним. 3) Весь персонал должен пройти надлежащую подготовку, чтобы суметь отличить поведение, имеющее отношение к травме, от других типов поведения, а также знать разницу между явными и скрытыми процессами, владеть информацией о влиянии травмы на психическое развитие, о важности титрующих тренингов, о роли организма в лечении травмы, о том, что означают выражения «травма как опыт» и «травма как диагностическая категория», почему когнитивные вмешательства малоэффективны в работе с ПЭТ, как травмированный ребенок воспринимает окружающих, какова важность активного, но не реактивного поведения, как поведение окружающих может повторно травмировать ребенка, уже пережившего травму.

Слайд 25

4) Информирование как способ работы с травмой заключается не в создании подходящей для ребенка среды, а в обнаружении ребенком таких «мест» в данной среде, где он чувствовал бы себя в безопасности как физически, так и психологически, а также в предоставлении ребенку выбора и возможностей доступа к этим «местам». 5) Очевидно, что окружающим хотелось бы обеспечивать детям постоянное чувство безопасности, однако то, что кажется безопасным нам, необязательно является безопасным с точки зрения ребенка. 6) В мире не существует такой среды, которая бы обеспечила чувство безопасности каждому ребенку. Ребенок сам определяют для себя «безопасное место», «безопасное состояние», «безопасные взаимодействия» в этой среде, что проявляется во внешних и внутренних процессах, которые часто называют «проблемным поведением». 7) Невозможно быть полностью уверенным в том, что лучше для травмированного ребенка, пока не станет известно: А) как ребенок видит самого себя; Б) как ребенок видит окружающих; В) как ребенок видит окружающий его мир. 8) Ответы на данные вопросы невозможно найти только с помощью клинических наблюдений. Существуют такие симптомы травмы, которые не всегда можно обнаружить, и такие ощущения, которые дети не в состоянии описать.

Слайд 26

9) Если поведение ребенка непонятно для окружающих, это не значит, что оно не имеет смысла для самого ребенка. Если же возникают вопросы о том, почему поведение ребенка не меняется, нужно помнить, что перенесенная травма связана с тем, что он чувствует себя в опасности, ему не хватает сил что-либо предпринять, а все его поступки вызваны желанием выжить (найти безопасное место, безопасного человека, почувствовать себя достаточно сильным, чтобы получить то, в чем он больше всего нуждается – контроль). 10) Переживающий травму ребенок говорит: «Я должен сделать что-либо, чтобы показать всем, что я напуган… Я сделаю все возможное, чтобы контролировать окружающих и их реакции для того, чтобы выжить… Я буду бороться с любыми переживаниями, с любыми воздействиями, с любыми людьми, в которых я увижу для себя угрозу…с любым человеком, который попытается «контролировать» меня, поскольку если я позволю себя контролировать, я стану беззащитен и меня снова смогут обидеть, бросить…». 11) Для травмированного ребенка взрослые представляют реальную физическую угрозу, следовательно, он либо избегает их (бегство) либо ведет себя агрессивно (борьба) в надежде получить власть над ними. Бывает, ребенок воспринимает окружающих не как физическую угрозу своей безопасности, а как помеху в получении желаемого. В таком случае он старается, ведя себя самым разным образом, контролировать действия окружающих и взаимодействия с ними.

Слайд 27

12) Ребенок может вообще не видеть угрозы во взрослых, а относится к ним, как к тому, от кого он может получить все что угодно и когда угодно. Ему кажется, что взрослыми легко манипулировать. 13) Также ребенок может вовсе не испытывать необходимости в присутствии взрослых. 14) Работа с травмой через информирование подразумевает, что для достижения положительных результатов, все мы должны иметь определенное значение для ребенка. Чтобы являться важным для него человеком, нельзя чтобы он воспринимал нас как физическую угрозу или угрозу своей безопасности или как средство для манипуляций, а как надежного и сильного человека, который не причинит ему вреда, но будет влиять на поведение ребенка, за которое он в свою очередь получит то, что он хочет, если это уместно, реально и выполнимо. 15) Чтобы дать ребенку новые положительные эмоции, которые заменят старые переживания, вызванные травмой, и позволят ему снова почувствовать себя в безопасности и полным сил, необходимо стать главным человеком в жизни ребенка.

Слайд 28

16) Чтобы стать главным человеком в жизни ребенка, но при этом не контролировать его (избегая борьбы за влияние), необходимо: А)стать для ребенка человеком, который не представляет никакой опасности; Б) контролировать свои эмоции; В) оправдывать ожидания ребенка; Г) ежедневно демонстрировать ребенку свою уверенность в том, что вы в состоянии ему помочь; Д) показывать, что вы всегда рядом. (В специализированных учреждениях, травмированные дети большинство своего времени проводят со взрослыми, которые сами пережили травму, воспоминания о которой легко возвращаются под воздействием травмы ребенка. Таких взрослых дети либо воспринимают как физическую угрозу или угрозу их безопасности, либо как людей, которыми можно легко манипулировать, либо вовсе не нуждаются в их присутствии. Таким взрослым тяжело выполнить все вышестоящие условия, чтобы стать главным человеком в жизни ребенка). 17) Если травмированный ребенок видит угрозу в окружающих и в жизни в целом, необходимо прибегнуть к сенсорным вмешательствам, чтобы заместить негативные переживания позитивными.

Слайд 29

18) Несмотря на то, что каждый вправе решать для себя, использовать ли сенсорные вмешательства для успокоения возбужденного ребенка, это не является гарантией того, что ребенок застрахован от новых приступов возбуждения в будущем. 19) Чтобы снизить у ребенка возбуждение, необходимо внести изменения в сенсорные воспоминания, связанные с травмой, изменив собственное «иконическое» (сенсорное) представление ребенка о себе, как о беспомощном. Если удается восстановить ощущение силы, чувство безопасности приходит следом за ним, а затем происходит и ослабление симптомов травмы и изменение обусловленного травмой поведения. 20) Симптомы травмы и обусловленное ей поведение определяются именно сенсорными воспоминаниями, а не разумом, логикой или организующей функцией. «Мною движет мое иконическое представление о себе» (жертва, беспомощный, уязвимый, чувствующий себя в постоянной опасности человек). 21) Необходимо заменить воспоминания организма о травме на сенсорные воспоминания, которые сообщали бы: «Сейчас я в безопасности и полон сил». 22) Организм травмированного ребенка быстро восстановит в памяти психологические, эмоциональные проявления ужаса, отсутствие чувства безопасности и бессилия, если среда и действия людей вокруг спровоцируют возобновление этих воспоминаний. Следовательно, необходимо знать как можно больше деталей о воспоминаниях ребенка, чтобы определить какие элементы и действия могут привести к активации негативных воспоминаний.

Слайд 30

23) В прошлом такое поведение ребенка, как реакция на негативный опыт, могло служить для него своего рода защитой – он мог убежать из дома. Тем не менее, в специализированных учреждениях бегство расценивается как не поддающееся контролю, импульсивное поведение или нежелание принимать участие в занятиях. Такое поведение действительно помогало ребенку в прошлом. Зная об этом, необходимо помочь ребенку определить для себя другие, более приемлемые и подходящие модели поведения, когда он чувствует угрозу. 24) Первое, что необходимо сделать, чтобы изменить поведение ребенка, – это научить его регулировать свои психологические и эмоциональные реакции, с помощью своего тела. Ребенку с ПЭТ необходимо постоянно указывать на реакцию его организма, как во время стрессовых ситуаций, так и в периоды полного расслабления (безопасные периоды). Также следует научить ребенка контролировать психологические проявления возбуждения, вызывая психологические проявления чувства безопасности. Данное упражнение необходимо повторять пока ребенок не приобретет уверенность в том, что он сможет воспользоваться им в любое время.

Слайд 31

25) Тем не менее, это лишь первый шаг на пути к освобождению ребенка от сильных, иконических сенсорных воспоминаний связанных с травмой. Данные воспоминания необходимо заменить иконическими сенсорными представлениями о себе, как о пережившем травму и получающем удовольствие от жизни. Добиться подобного результата можно только посредством психологических сенсорных вмешательств нацеленных на перенесенную травму, которые затем должны подкрепляться на когнитивном уровне, с помощью переконструирования на сенсорном уровне понятий о себе и своей жизни. 26) Наконец, чрезвычайно важно, чтобы окружающие также понимали, как на самом деле чувствует себя ребенок. Нельзя ожидать от окружающих предоставления ребенку необходимых услуг и ресурсов, пока они не воспримут ребенка и его переживания на том же «сенсорном» уровне, что и специалисты по работе с травмой.

Слайд 32: случай иЗ праКтиКи

Далее будет кратко описан случай из практики, который подтверждает необходимость проведения первоначальной оценки состояния клиента и последующих профессиональных вмешательств, основанных на информировании о ПЭТ, без чего не возможно достижение наилучшего результата.

Слайд 33

Назовем пациента «А». «А» – это двенадцатилетняя девочка, которая попала в специализированный центр в 2006 году. В 2002 году ее забрали из собственного дома, где над ней совершалось насилие. Ее родителей лишили родительских прав, а затем было вынесено решение о ее помещении под опеку государства. До помещения в данное специализированное учреждение, она успела побывать в 5-и подобных учреждениях, и во всех пяти сотрудники отметили одинаковые проблемы – сильные вспышки гнева, плохое поведение и физическую агрессию (она даже кусала детей). Было поставлено 5 разных диагнозов – включая синдром дефицита внимания с гиперактивностью, биполярное, оппозиционно-вызывающее расстройство и отсутствие привязанности. Ребенку было прописано множество лекарств. Очевидно, именно поэтому нам было сложно определить наиболее подходящее лечение для ребенка.

Слайд 34

В течение первого месяца наши наблюдения показали, что у «А» низкий уровень устойчивости к фрустрации, которую сложно контролировать. Она часто кричала, если была чем-либо расстроена, и могла напасть или даже укусить того, кто пытался вмешаться. Она училась в четвертом классе, но была неспособна высидеть в школе целый учебный день. При общении с людьми «А» часто унижала себя заявлениями типа «Я глупая». Сотрудники центра относились к «А» как к двенадцатилетнему ребенку, способному выполнять указания и общаться, по крайней мере, с несколькими взрослыми и другими детьми, живущими рядом с ней. Тем не менее, «А» разочаровала всех своим поведением и неспособностью следовать инструкциям. К ней постоянно применялись ограничительные дисциплинарные меры и наказания, в результате даже стали обдумывать возможность ее переведения в учреждение с более строгим режимом. Без тщательного изучения травмы, по поведению «А» мы могли лишь приблизительно оценить состояние девочки. Нам сказали, что она беспокойна – но не указали, чем вызвано такое поведение и что необходимо этому травмированному ребенку. Тщательное изучение травмы сформировало совершенно другое представление о проблеме «А». Оно коренным образом изменило отношение персонала к девочке. Изменилось и поведение самой «А», что позволило ей всего через несколько месяцев пребывания в специализированном учреждении переехать жить к своему дяде, в среду с менее ограниченными возможностями.

Слайд 35

Оценка травмы показала, что интеллектуальные способности и способности осмысления у «А» лучше, чем способности всего 2% детей ее возраста. Что это значило? Это значило, что «А» не могла держаться наравне со своими сверстниками в тех случаях, когда необходимо продемонстрировать определенный уровень мышления и логики. Она могла читать и понимать так, как это делает среднестатистический ученик первого класса. Это был двенадцатилетний ребенок с уровнем развития, соответствовавшим уровню развития ребенка шести лет. Изучение травмы показало, что для «А» очень сложно понимать письменное сообщение, успешно общаться с другими людьми и понимать устную речь, обращенную к ней. «А» была плохая кратковременная память и мало что имело для нее смысл, например то, что один плюс один равняется двум. Более того, уровень ее самооценки указывал лишь на незначительные проблемы. В принципе, когнитивные процессы «А» свидетельствовали о травмированном мозге. Неврология травмы определила, что мозг травмированных детей становится когнитивно недоразвитым, в то время как их «средний мозг», «мозг выживания» всегда готов к новым происшествиям. Поэтому для травмированных детей именно это и становится основным средством выживания. Они убегают, кусаются, нападают, прячутся или поступают так, как считают необходимым, когда ощущают какие-либо изменения/опасность, независимо от того, реальны они или нет. Сотрудники центра поняли, что реакции «А» не были вызваны чем-то, что они делали неверно; они были вызваны ее неспособностью понимать происходящее и окружающих. Они также поняли, что обращаться к ней следует не как к двенадцатилетнему подростку, а как к шестилетнему ребенку. Лучшим способом обращения к ней стало использование визуальных форм общения, а не слов или письменного общения.

Слайд 36

«А» предложили выбрать двух человек на территории центра, к которым она могла бы обратиться, если ее что-то будет тревожить. Сотрудники центра не пытались сдерживать ее и (хорошо изучив природу травмы) могли воспринимать ее поведение как попытку почувствовать себя в безопасности, а не как сопротивление или попытку манипулировать ими. Они больше не ограничивали ее, и ее поведение больше не ставило их в тупик. За два месяца попытки убежать, укусы и другие реакции, которые ранее рассматривались как оппозиционные и вызывающие, почти исчезли. Благодаря использованию сотрудниками центра наглядных пособий и сценариев, вскоре «А» стало гораздо проще общаться с детьми, живущими рядом с ней. Разработанные для нее восстанавливающие и физические упражнения соответствовали уровню шестилетнего ребенка. Во время этих занятий у нее значительно уменьшилось количество приступов. Также увеличился объем внимания. Когда ее выписали, «А» была уже совсем другим ребенком, поддающимся контролю, не изолированным. Конечно же, мы поделились своими наблюдениями по поводу проблемы «А» с ее опекуном и рассказали, как помочь ребенку в сложных для него ситуациях.

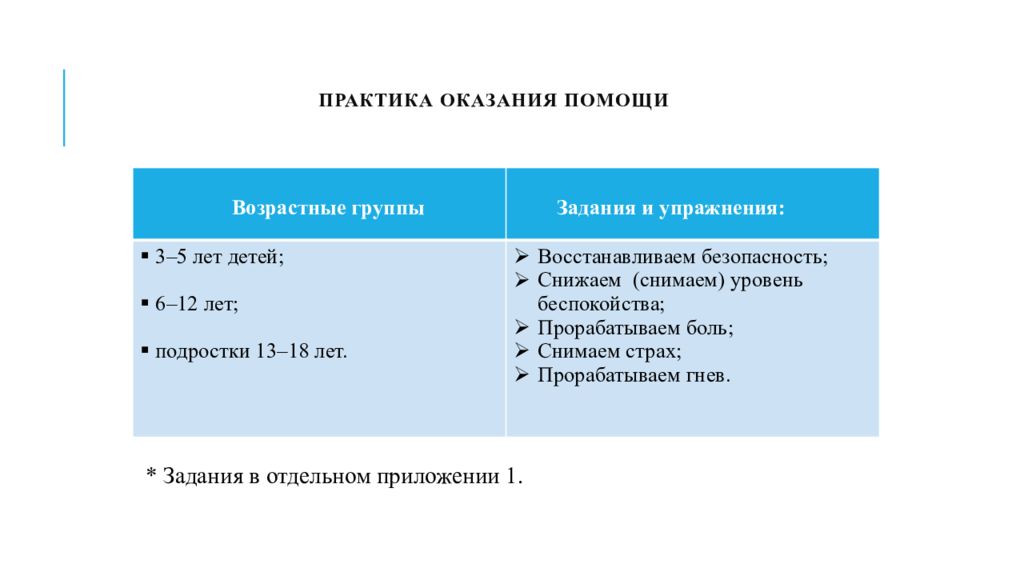

Слайд 37: Практика оказания помощи

* Задания в отдельном приложении 1. Возрастные группы Задания и упражнения: 3–5 лет детей; 6–12 лет; подростки 13–18 лет. Восстанавливаем безопасность; Снижаем (снимаем) уровень беспокойства; Прорабатываем боль; Снимаем страх; Прорабатываем гнев.

Слайд 39: КриЗисные состояния: что сКаЗать ? что сделать?

Наладить контакт: Активное слушание, активное понимание, активное утверждение. Связь с эмпатическими действиями (сопереживанием): ● Давай приведем тебя в порядок. ● Давай найдем место, где тебе сесть. ● Давай я помогу тебе найти твоих друзей. ● Давай я посижу с тобой, если тебе вдруг что-нибудь понадобится. Понять: ● Что беспокоит тебя сейчас больше всего? ● Что тебя больше всего пугает? ● Какой совет ты дал бы человеку, который оказался в такой же ситуации, что и ты? ● Как ты думаешь, чему ты можешь научиться, побывав в этой ситуации?

Слайд 40

Управление эмоциями – задавать вопросы о том, как ребенку удалось справиться с проблемой: ● Как ты находишь в своем сердце столько мужества, чтобы справиться с этой проблемой? Ведь это так сложно. ● Ты когда-нибудь раньше чувствовал что-нибудь подобное, даже если чувство было не таким сильным? ● Как ты смог с этим справиться? ● Что помогло тебе больше всего? ● Кто помог тебе больше всего? ● Что ты делал, чтобы почувствовать себя лучше? Снизить нервное напряжение: ● Напомните ребенку, что он сейчас в безопасности. ● Сейчас, когда ты находишься здесь и в безопасности, ты можешь…

Слайд 41

Признать чувства: ● Я не могу представить себе, как можно не быть напуганным, замкнутым в себе, т.д. Обеспечить спокойствие/ временное облегчение: ● Благодаря чему ты смог бы сейчас почувствовать себя наиболее комфортно, пусть даже лишь на несколько минут? ● Что позволило бы тебе почувствовать себя в наибольшей безопасности? ● Какая часть твоего тела чувствует себя сейчас наиболее спокойной, наиболее расслабленной… сконцентрируйся на этом. ПРИМЕЧАНИЕ: целью данного упражнения не является анализ или устранение эмоций. Цель – просто понять, упорядочить, облегчить их. ● Предложите стакан воды – вода, как и любимая еда ребенка, поможет его успокоить. ● Проделайте с ребенком упражнения для расслабления мышц, постепенно увеличивая продолжительность упражнения. ● Принесите плюшевых медвежат и другие игрушки – они значительно меняют атмосферу занятия и успокаивающе влияют на многих детей.

Слайд 42

Помочь ребенку начать действовать: ● Думать вперед на короткие периоды времени. По часам. – Что ты можешь делать в оставшееся время сегодня, что поможет тебе почувствовать себя лучше, пока мы не встретимся снова завтра? ● Думать упрощенно: – Что ты можешь сделать совсем ненадолго, чтобы дать своему мозгу немного отдохнуть? Прогуляться, сделать зарядку, послушать музыку, приготовить поесть, заняться спортом, поработать и т.д. – Спросите: «Что еще, по твоему мнению, тебе необходимо прямо сейчас?». Вы должны просто собрать как можно больше информации. Часто новая информация и детали помогают успокоить человека. ● Думать о том, что как-то способен помочь другим пережившим травму: Скажите: «Как бы тебе не было трудно, я вижу, что ты полон сочувствия к окружающим». «Как ты думаешь, что бы ты мог сделать, чтобы помочь другим людям (членам своей семьи и т.д.), которые находятся в сложных ситуациях?». Помочь ребенку стать более решительным и смелым – начать в настоящем времени: Позже сегодня ты будешь чувствовать себя немного иначе, чем сейчас. Мы знаем об этом, потому что, скорее всего, ты получишь какую-то новую информацию, а рядом с тобой будут люди, на помощь которых ты сможешь рассчитывать. Иногда с проблемой помогает справиться просто время, которое у тебя есть на то, чтобы понять, что же ты на самом деле чувствуешь.

Слайд 43

Переместиться в будущее: Каждый день обращать внимание на то, что придет новый день, и на то, как он будет отличаться от предыдущего. – Прошло два дня. Что позволило тебе справиться со всем этим? Как ты справился со своими тревогами и страхами? – Благодаря кому ты смог справиться с этим? Задавать вопросы, ориентированные на будущее, типа «что если»: – Что бы ты сделал, если бы тебе стало гораздо лучше? – Что бы ты сделал, проснувшись завтра утром? Предложить поддержку – упорядочить – показать свою веру в ребенка: Ты показал мне, что ты очень мужественный человек. Я не знаю, как бы вел (а) себя я, если бы со мной случилось что-то подобное, но я точно знаю, что в такой ситуации я вспомню тебя и буду знать, что обязательно найду из нее выход.

Слайд 44

Сконцентрировать свое внимание на ребенке, пережившем ПЭТ: ● Сейчас, после того как у тебя было несколько дней на то, чтобы осознать все, что с тобой произошло, какая мысль особенно часто приходит тебе в голову? ● Что из того, что ты узнал за последние несколько дней, помогло тебе больше всего? ● Что из того, что делали окружающие, имело для тебя особое значение? ● Как ты думаешь, откуда ты берешь силы, чтобы идти вперед? ● Если бы что-нибудь похожее произошло с тобой снова, что бы ты сделал иначе? ● Что в тебе самом удивило тебя больше всего за последние несколько дней/ недель? ● Как это изменило твое мнение о себе? ● Как это изменило твое мнение о близких тебе людях? ● Как это изменило твое мнение о жизни в целом? ● Если бы ты мог дать мне совет о том, как я мог(ла) бы лучше помочь другим детям в будущем, каким бы он был? Нормализировать будущее: Каждый раз, когда мы переживаем кризисную ситуацию, мы узнаем немного больше о себе, и особенно о том, насколько мы сильные. Будут и другие кризисные ситуации, такова жизнь, конец одной главы, а затем начало другой главы нашей жизни. Возможно, в будущем такие кризисные ситуации будут проще, а может быть и сложнее, но твоя сила поможет тебе найти выход из всех сложных ситуаций. Ты действительно выживший.