Первый слайд презентации: Ландшафтоведение

Кирилл Валентинович Чистяков Доктор географических наук, Зав.кафедрой физической географии и ландшафтного планирования, Факультет географии и геоэкологии СПбГУ kv4geo@yandex.ru

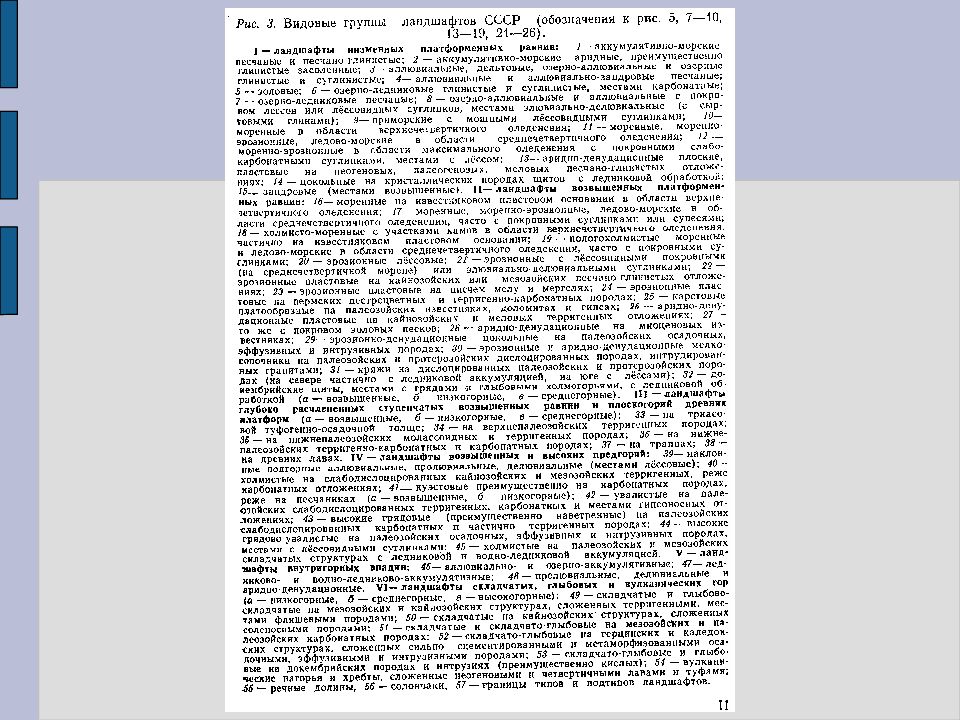

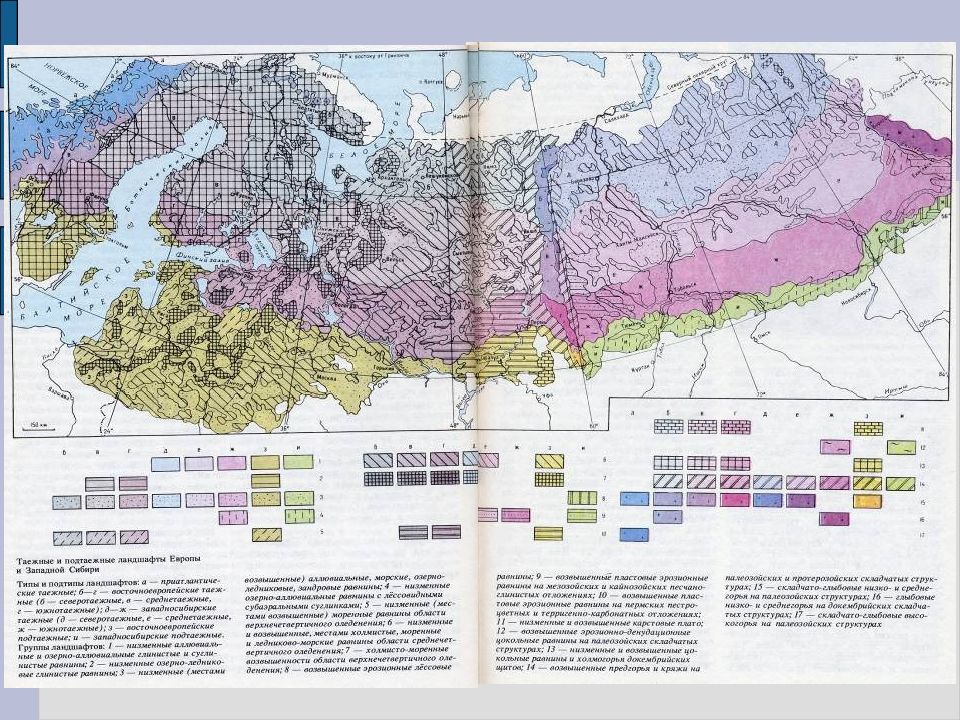

Слайд 2: Лекция 4. Морфология и классификация ландшафтов

Классификация фаций Фациальная съемка Урочища как системы взаимосвязанных фаций Географические местности Математическая морфология ландшафтов Классификация ландшафтов Ландшафтные карты

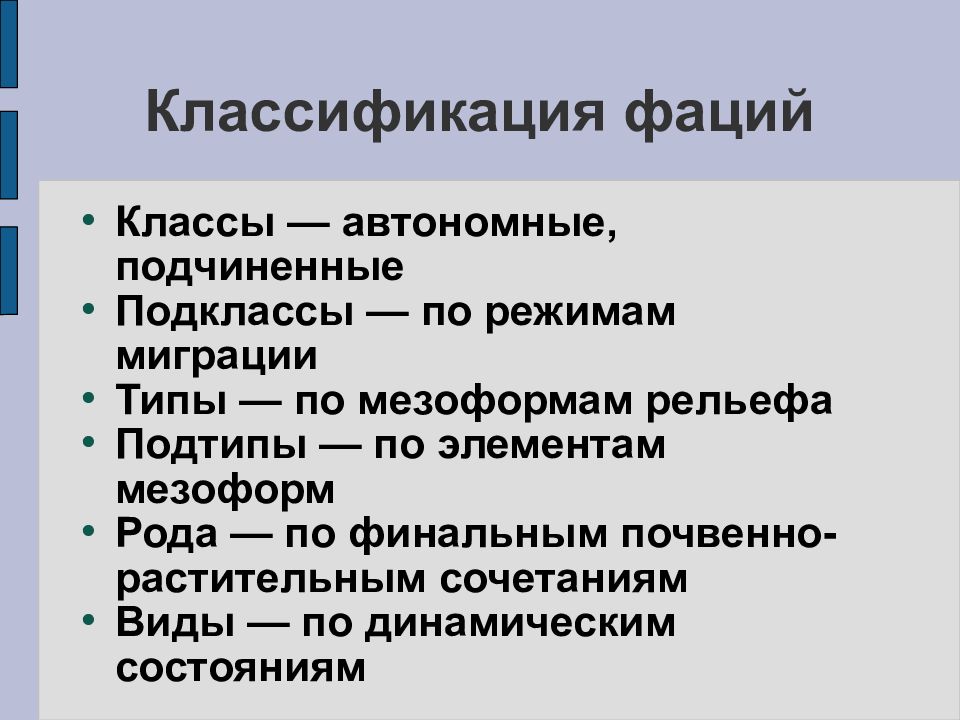

Слайд 3: Классификация фаций

Классы — автономные, подчиненные Подклассы — по режимам миграции Типы — по мезоформам рельефа Подтипы — по элементам мезоформ Рода — по финальным почвенно-растительным сочетаниям Виды — по динамическим состояниям

Слайд 4: Состояние системы —

информация (вектор, множество параметров), необходимая для того, чтобы, зная значения входных характеристик системы предсказать значения на выходе из системы через некоторое время (шаг по времени)

Слайд 5: Состояния ландшафтов

Кратковременные — длительность не более 1 года Средневременные — от 1 года до вековых ритмов Длительновременные — многовековые колебания

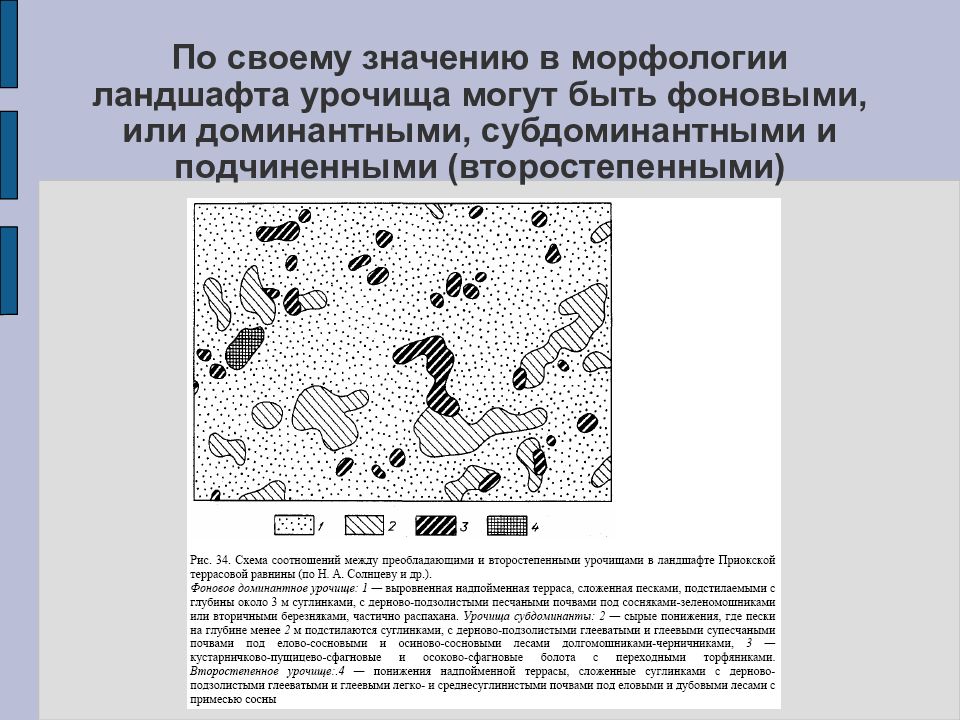

Слайд 10: Урочище

сопряженная система фаций, объединяемых общей направленностью физико-географических процессов и приуроченных к одной мезоформе рельефа на однородном субстрате.

Слайд 11: Факторы дифференциации урочищ

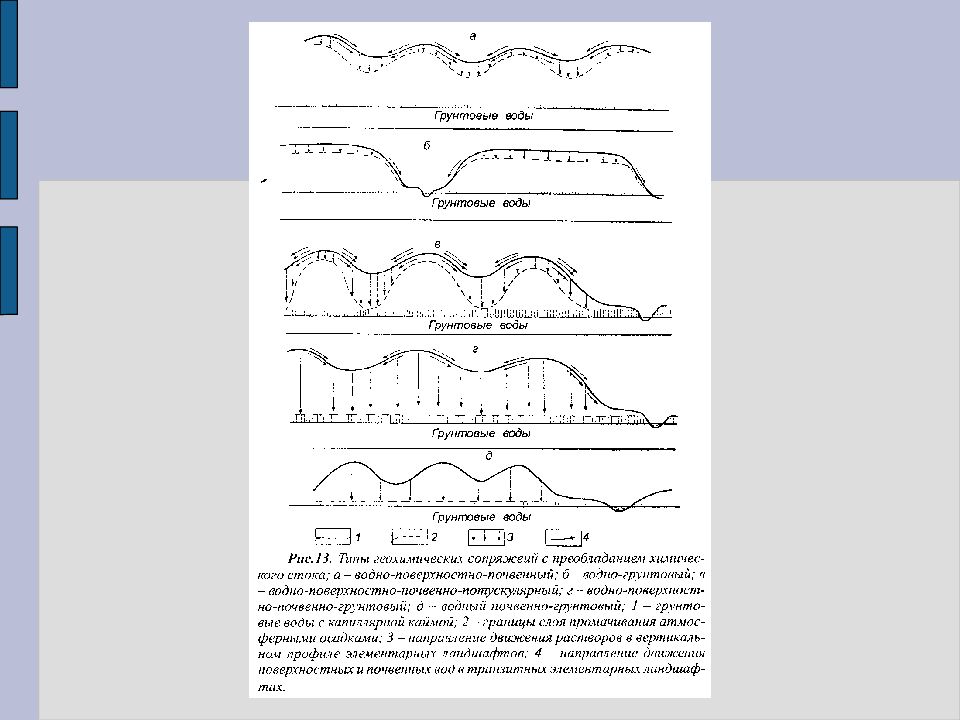

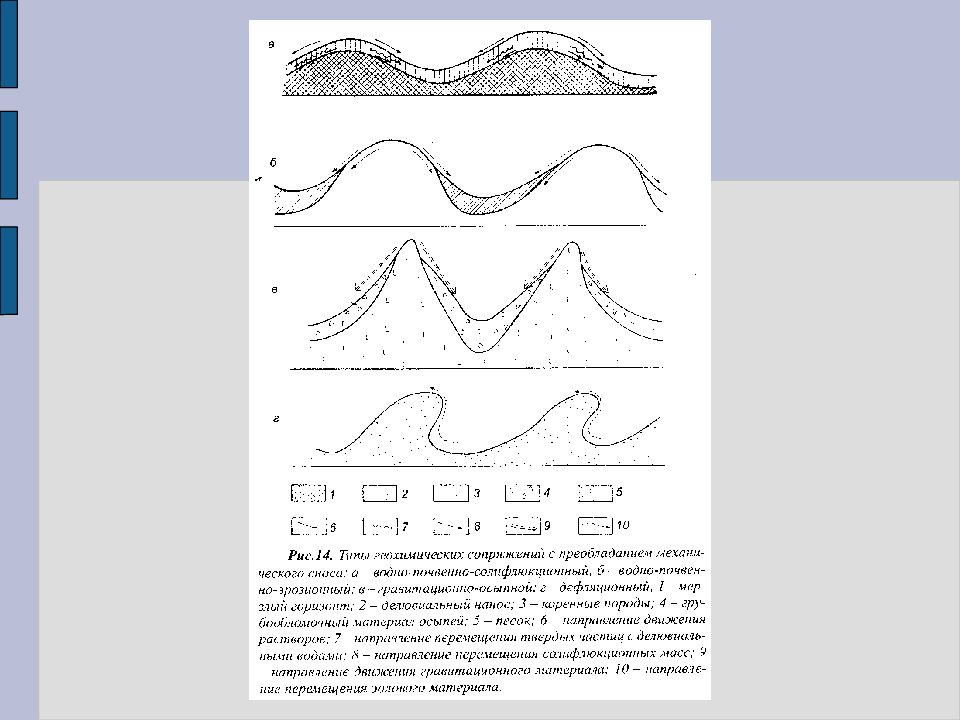

Геоморфологические - вертикальное и горизонтальное расчленение рельефа Литологические — различия состава поверхностных отложений Генетические Гидрогеологические - изменения положения зеркала грунтовых вод Биогенные Геодинамические Антропогенные

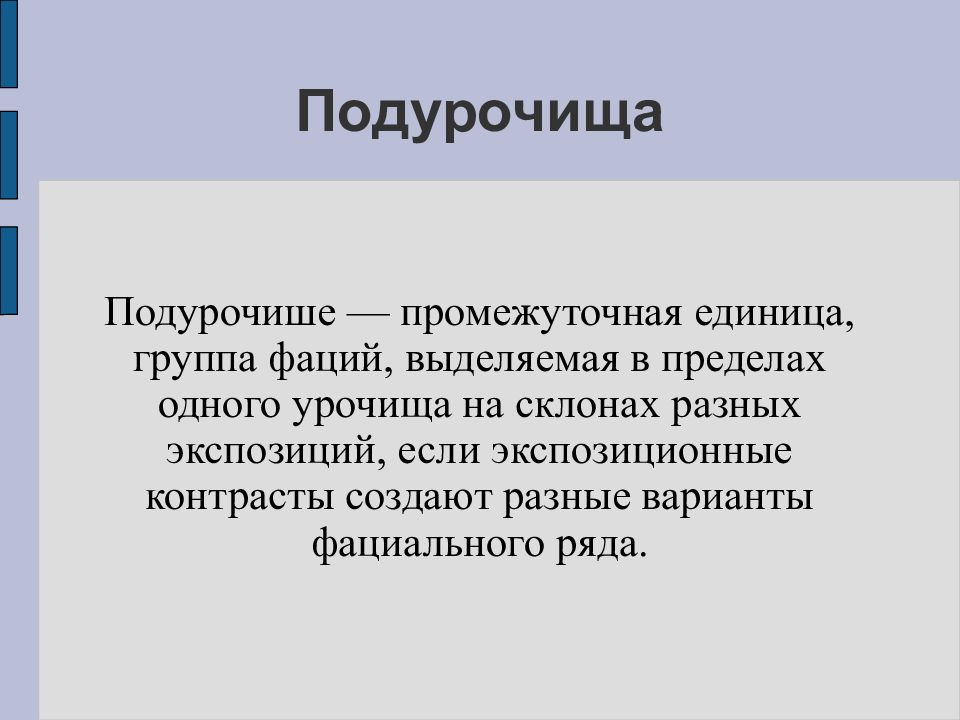

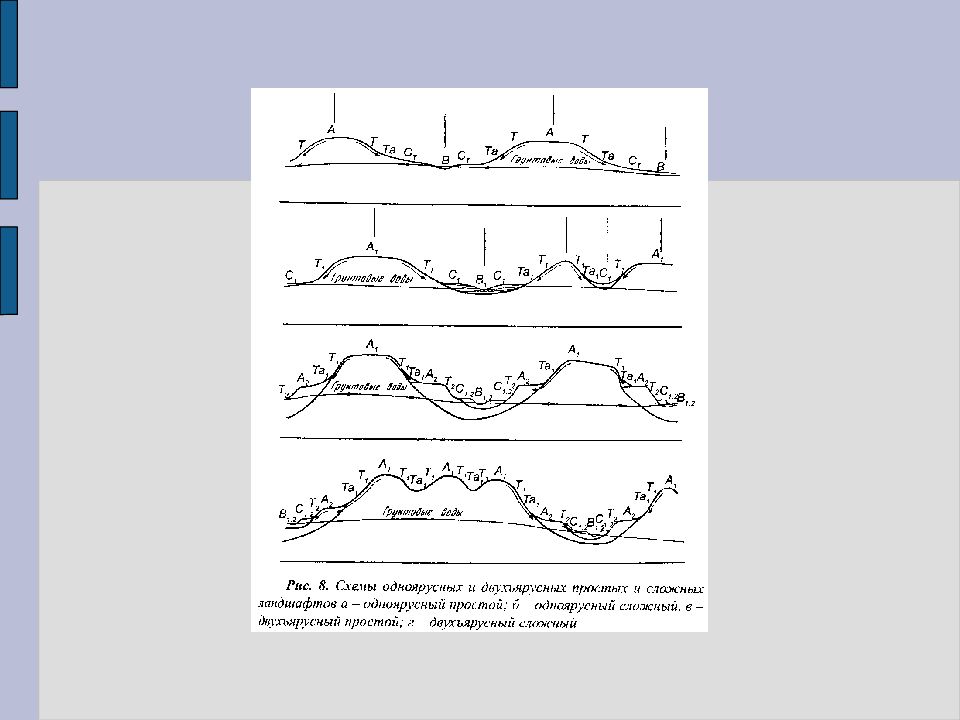

Слайд 13: Подурочища

Подурочише — промежуточная единица, группа фаций, выделяемая в пределах одного урочища на склонах разных экспозиций, если экспозиционные контрасты создают разные варианты фациального ряда.

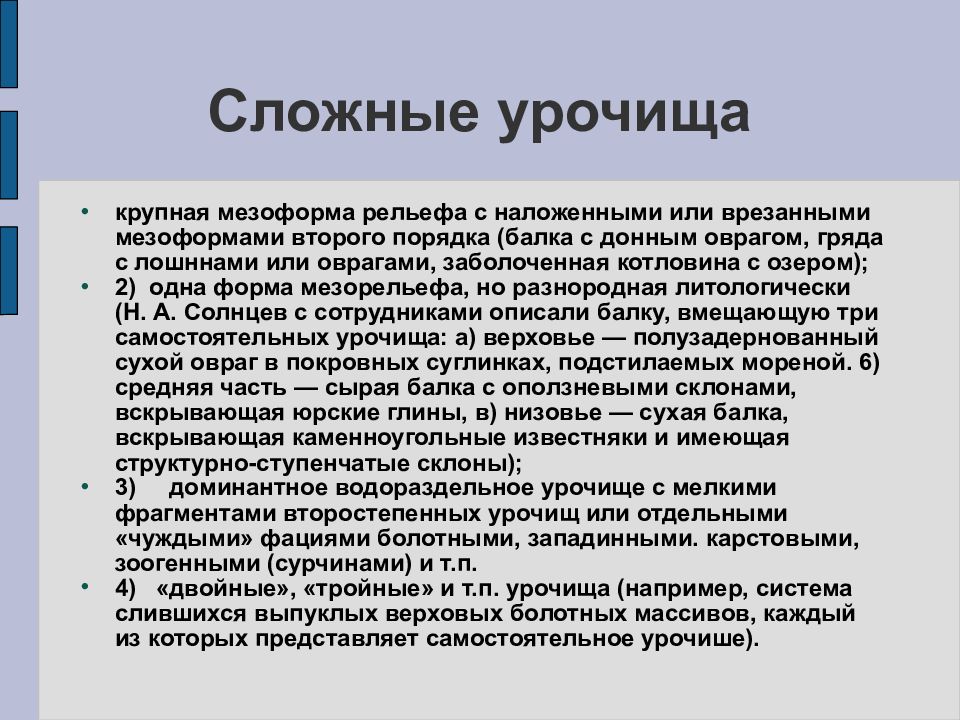

Слайд 14: Сложные урочища

крупная мезоформа рельефа с наложенными или врезанными мезоформами второго порядка (балка с донным оврагом, гряда с лошннами или оврагами, заболоченная котловина с озером); 2) одна форма мезорельефа, но разнородная литологически (Н. А. Солнцев с сотрудниками описали балку, вмещающую три самостоятельных урочища: а) верховье — полузадернованный сухой овраг в покровных суглинках, подстилаемых мореной. 6) средняя часть — сырая балка с оползневыми склонами, вскрывающая юрские глины, в) низовье — сухая балка, вскрывающая каменноугольные известняки и имеющая структурно-ступенчатые склоны); 3) доминантное водораздельное урочище с мелкими фрагментами второстепенных урочищ или отдельными «чуждыми» фациями болотными, западинными. карстовыми, зоогенными (сурчинами) и т.п. 4) «двойные», «тройные» и т.п. урочища (например, система слившихся выпуклых верховых болотных массивов, каждый из которых представляет самостоятельное урочише).

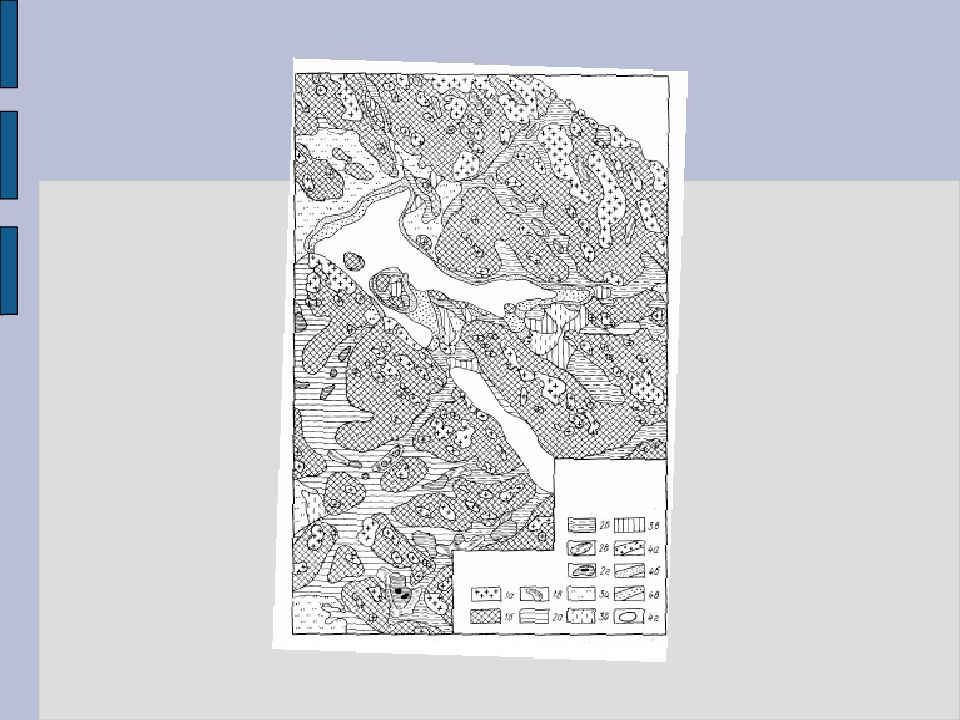

Урочища как системы взаимосвязанных фаций Географические местности Математическая морфология ландшафтов

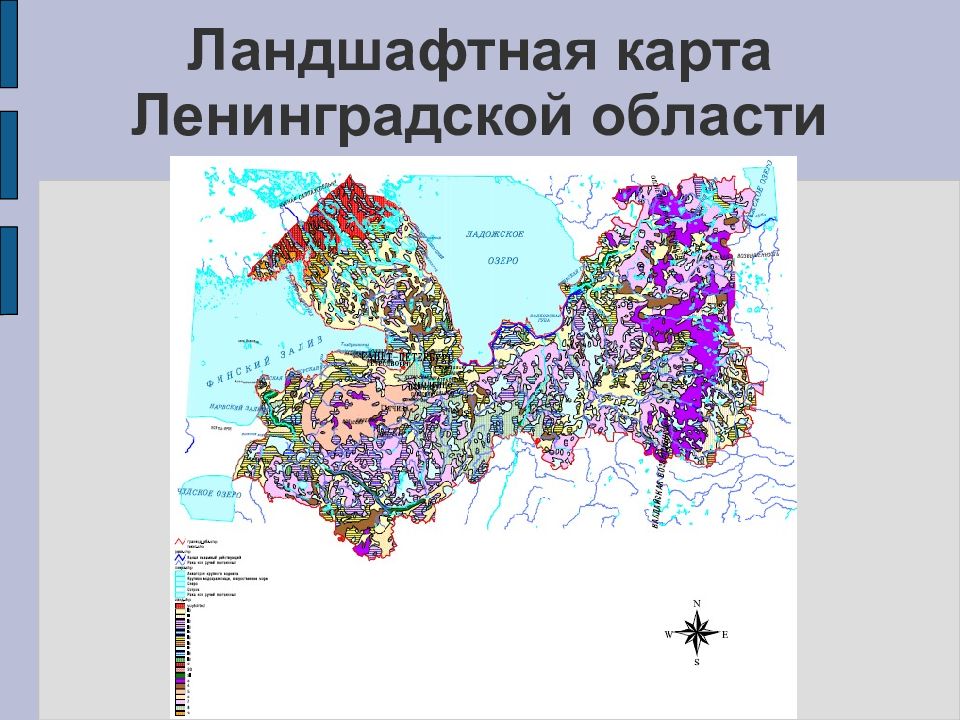

Слайд 18: Ландшафтная карта Ленинградской области

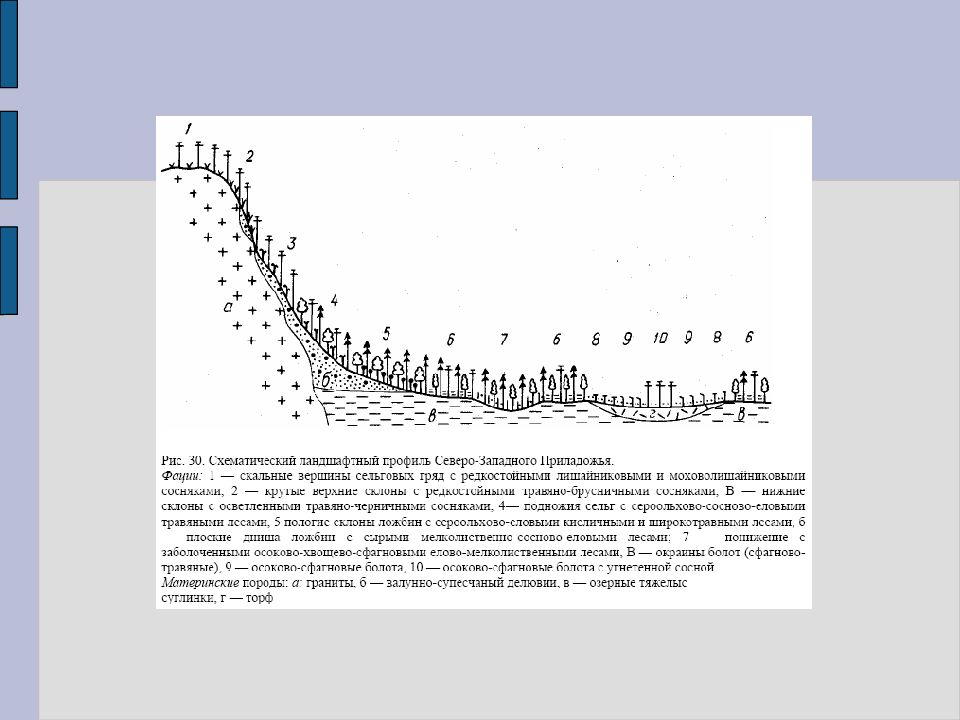

Слайд 19: Классификация урочищ Северо-Запада ЕТР

1. Холмистые и гряловые (сельговые. холмисто-моренные, камовые, озовые. дюнные), с большими уклонами, интенсивным дренажем, неустойчивым увлажнением (частый недостаток влаги). 2. Междуречные возвышенные с небольшими уклонами (2 — 5%), хорошо дренируемые, с нормальным атмосферным увлажнением (в середине лета возможен недостаток влаги). 3. Междуречные низменные с небольшими уклонами (2 — 5%), умеренным дренажем, нормальным атмосферным увлажнением (в начале вегетационного периода кратковременная верховодка, в середине лета возможен недостаток влаги). 4. Междуречные низменные с малыми уклонами (1 — 2%). недостаточным дренажем, кратковременно избыточным атмосферным или грунтовым увлажнением (в первой половине вегетационного периода). 5. Междуречные низменные с незначительными уклонами (менее 1%). слабым дренажем, длительным избыточным (кроме середины лета") атмосферным или грунтовым увлажнением. 6. Ложбины и котловины (межсельговые. межморенные, межкамовые. озерные) с незначительными уклонами (менее 1%), очень слабым дренажем, длительным (в течение большей части вегетационного периода) избыточным увлажнением — атмосферным, натечным, грунтовым. 7. Заторфованные депрессии и плоские болотные водоразделы с крайне слабым дренажем, постоянно избыточным застойным увлажнением — атмосферным, грунтовым и смешанным. 8. Долины рек с урочищами разных типов (глубоко врезанные каньонообразные долины с крутыми склонами, увлажняемыми натечными и ключевыми водами; поймы с периодическим слабо проточным переувлажнением; долины мелких речек и ручьев с длительным застоем паводковых, натечных и грунтовых вод).

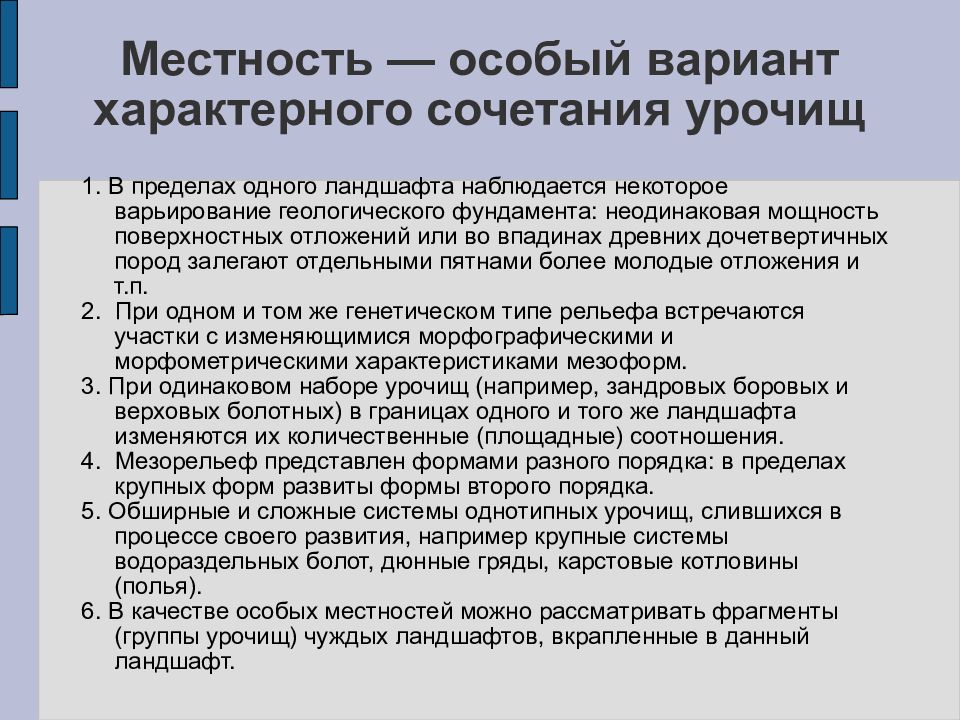

Слайд 24: Местность — особый вариант характерного сочетания урочищ

1. В пределах одного ландшафта наблюдается некоторое варьирование геологического фундамента: неодинаковая мощность поверхностных отложений или во впадинах древних дочетвертичных пород залегают отдельными пятнами более молодые отложения и т.п. 2. При одном и том же генетическом типе рельефа встречаются участки с изменяющимися морфографическими и морфометрическими характеристиками мезоформ. 3. При одинаковом наборе урочищ (например, зандровых боровых и верховых болотных) в границах одного и того же ландшафта изменяются их количественные (площадные) соотношения. 4. Мезорельеф представлен формами разного порядка: в пределах крупных форм развиты формы второго порядка. 5. Обширные и сложные системы однотипных урочищ, слившихся в процессе своего развития, например крупные системы водораздельных болот, дюнные гряды, карстовые котловины (полья). 6. В качестве особых местностей можно рассматривать фрагменты (группы урочищ) чуждых ландшафтов, вкрапленные в данный ландшафт.

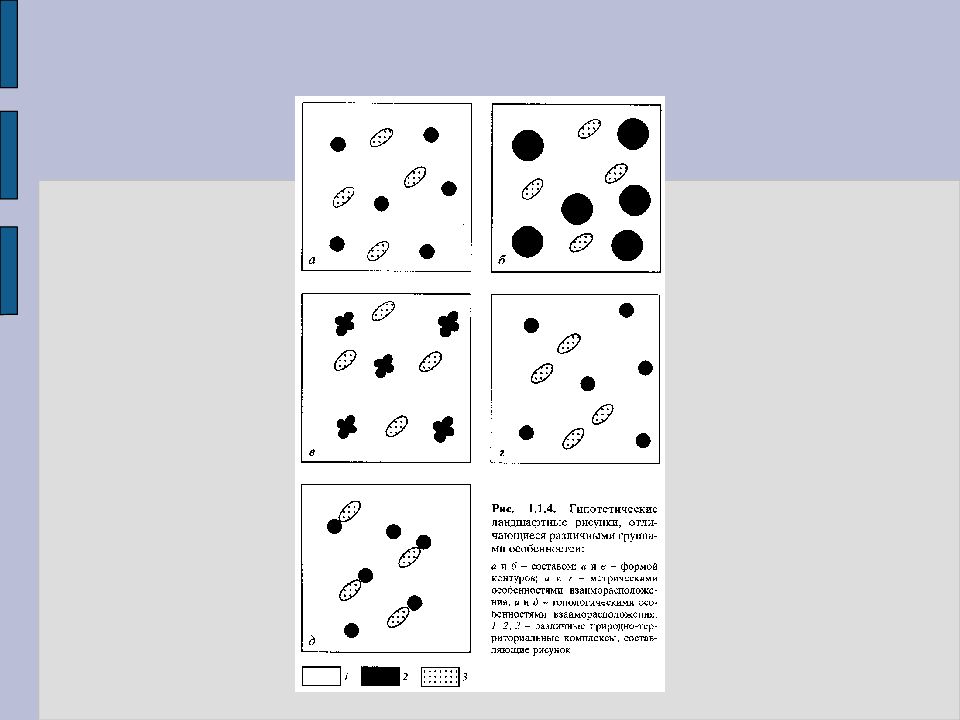

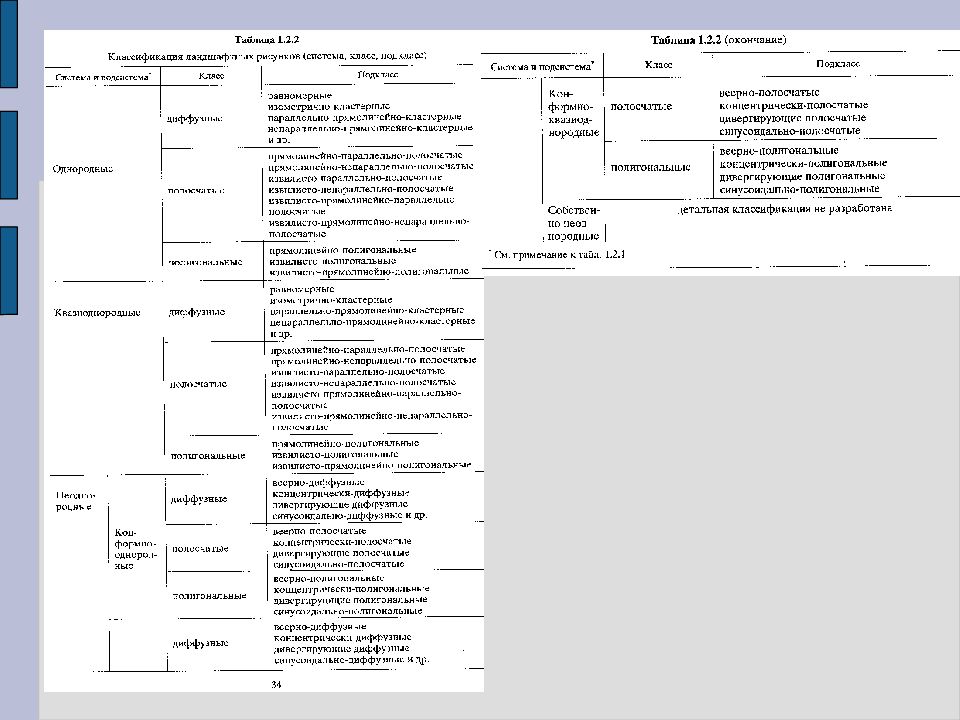

Слайд 28: Однородные ландшафтные рисунки

- рисунки, у которых количественные показатели по трансектам любого направления колеблются лишь периодически. Составлены из повторяющихся участков, имеющих близкое строение по всем особенностям (составу, форме, ориентировке, взаиморасположению контуров и т.д.)

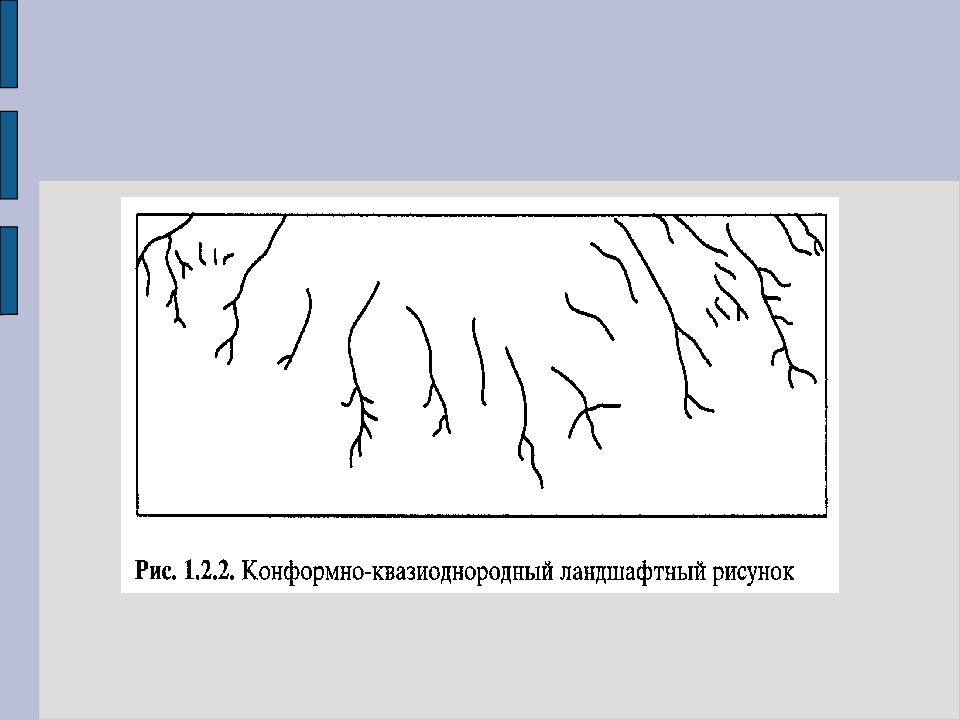

Слайд 29: Квазиоднородоные ландшафтные рисунки

- рисунки, не являющиеся однородными, но периодичность изменения характеристик у которых сохраняется для трансект какого-либо направления. Как и для однородных рисунков, необязательно совпадение характера изменений свойств для разных трансект

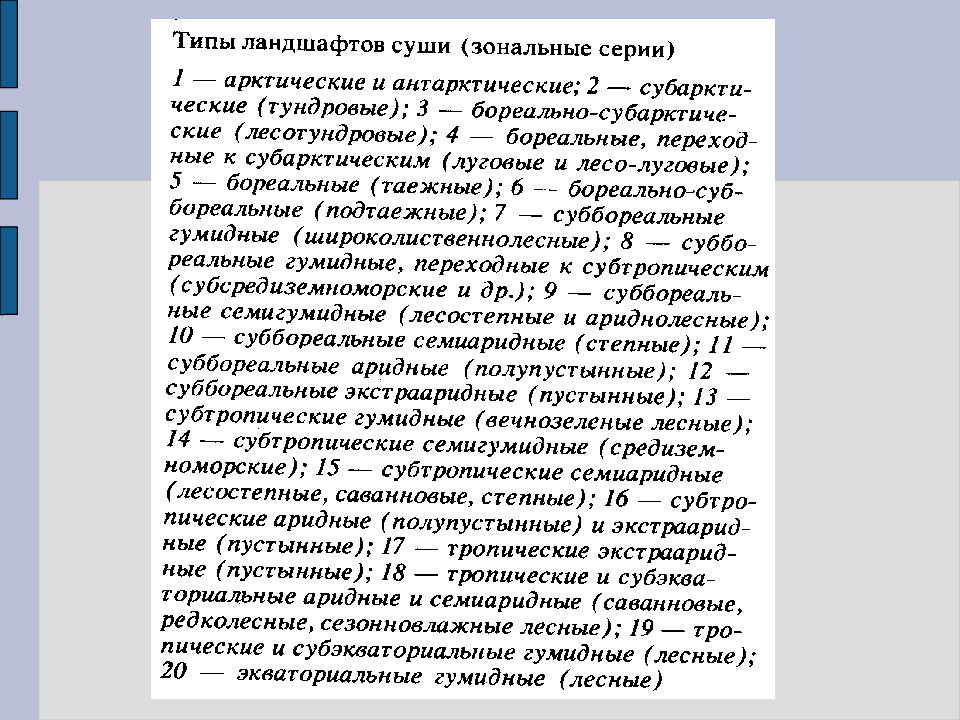

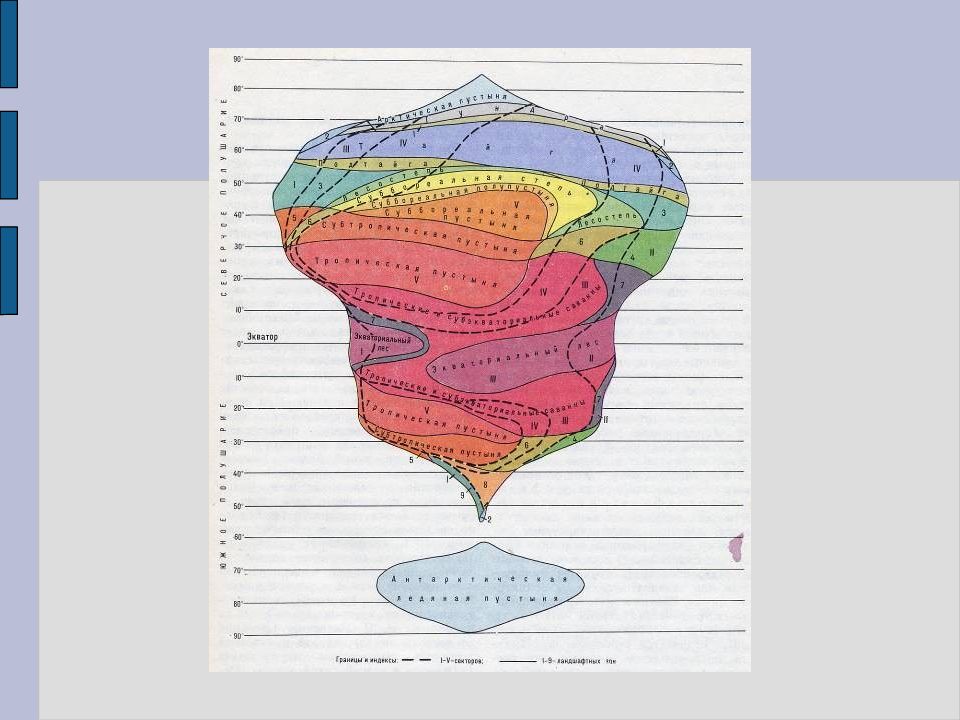

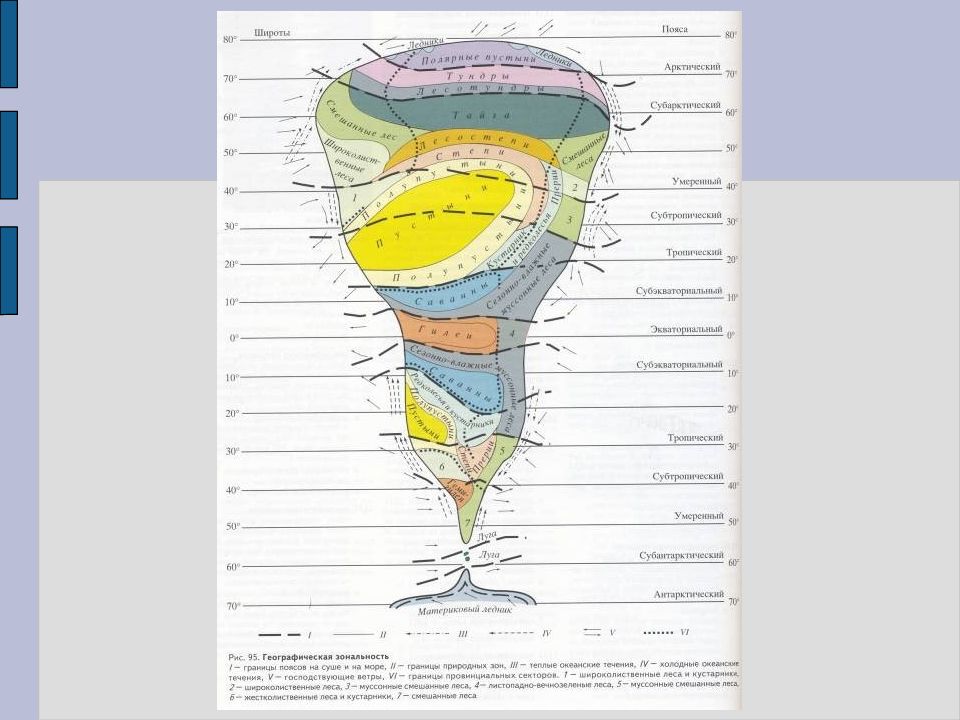

Слайд 37: Лекция 6. Классификация ландшафтов и физико-географическое районирование

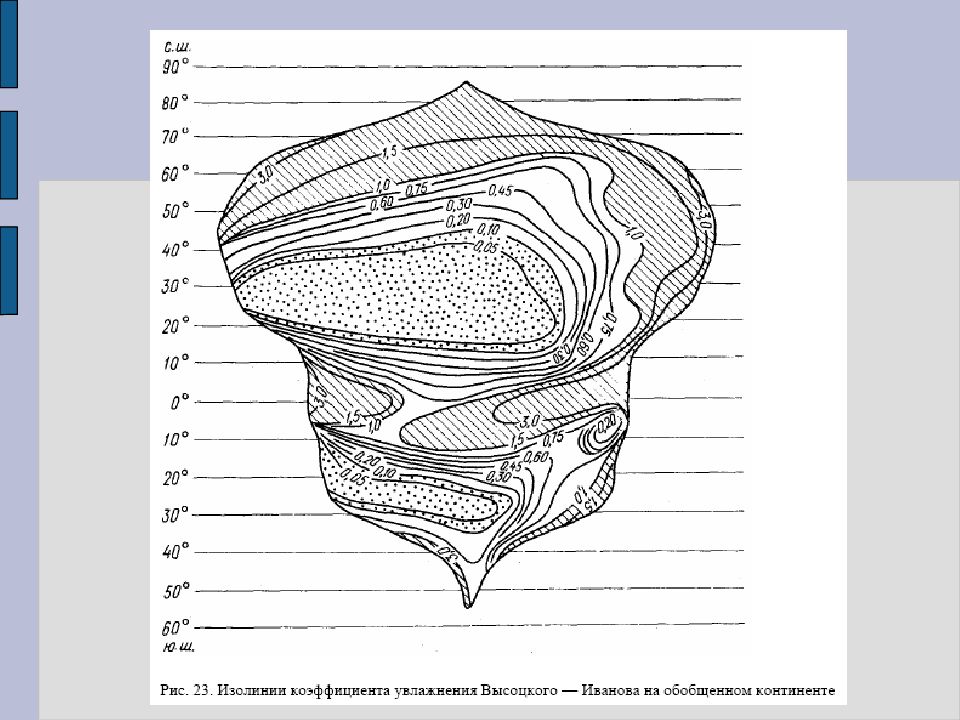

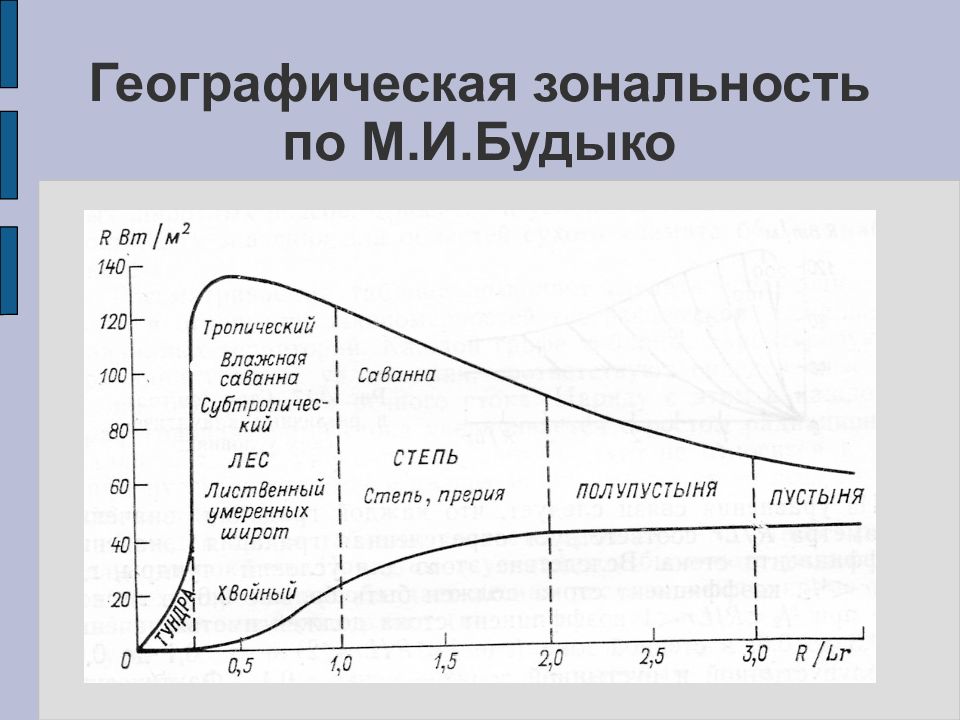

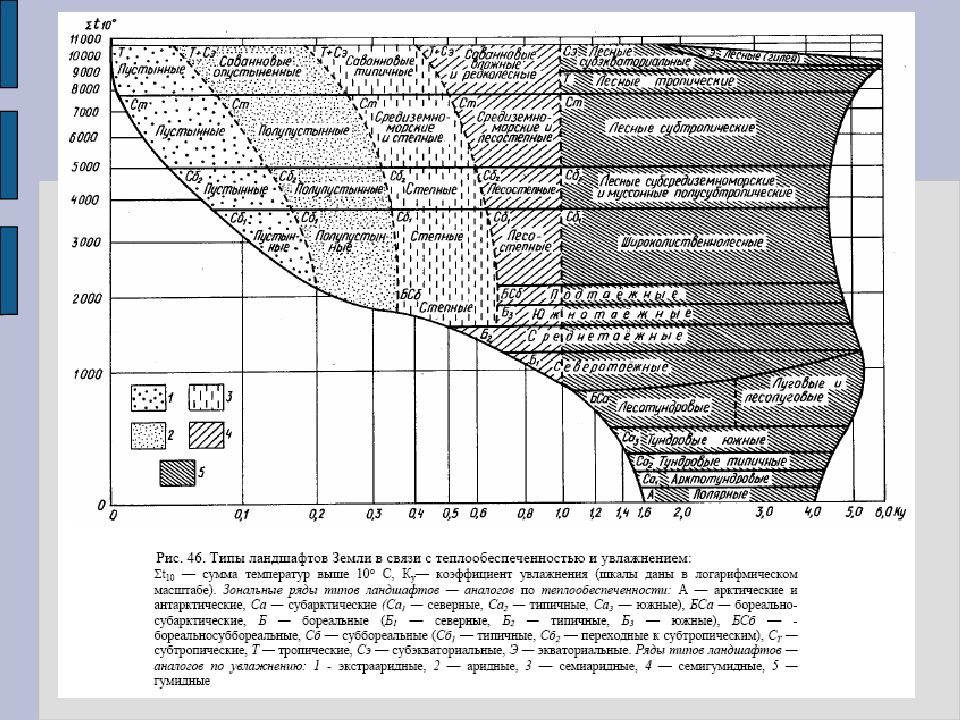

Классификация ландшафтов Основные закономерности физико-географической дифференциации суши Ландшафтная структура идеального материка Принципы физико-географического районирования Системы единиц и схемы ФГР

Слайд 38: Ландшафт кратко можно определить как генетически единую геосистему, однородную по зональным и азональным признакам и заключающую в себе специфический набор сопряженных локальных геосистем

А.Г.Исаченко, 1991

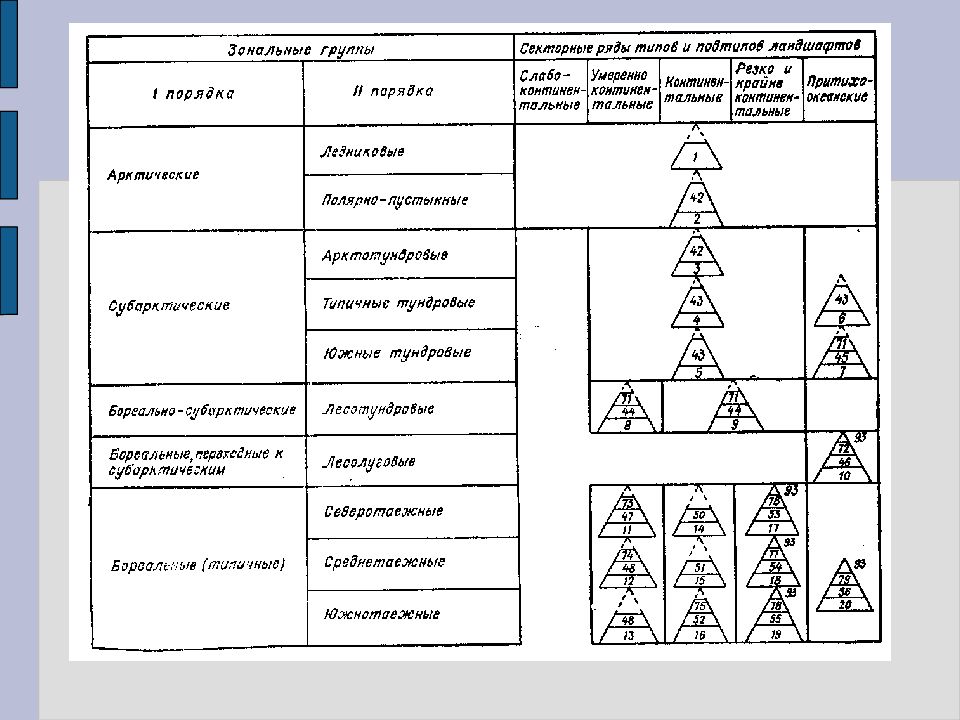

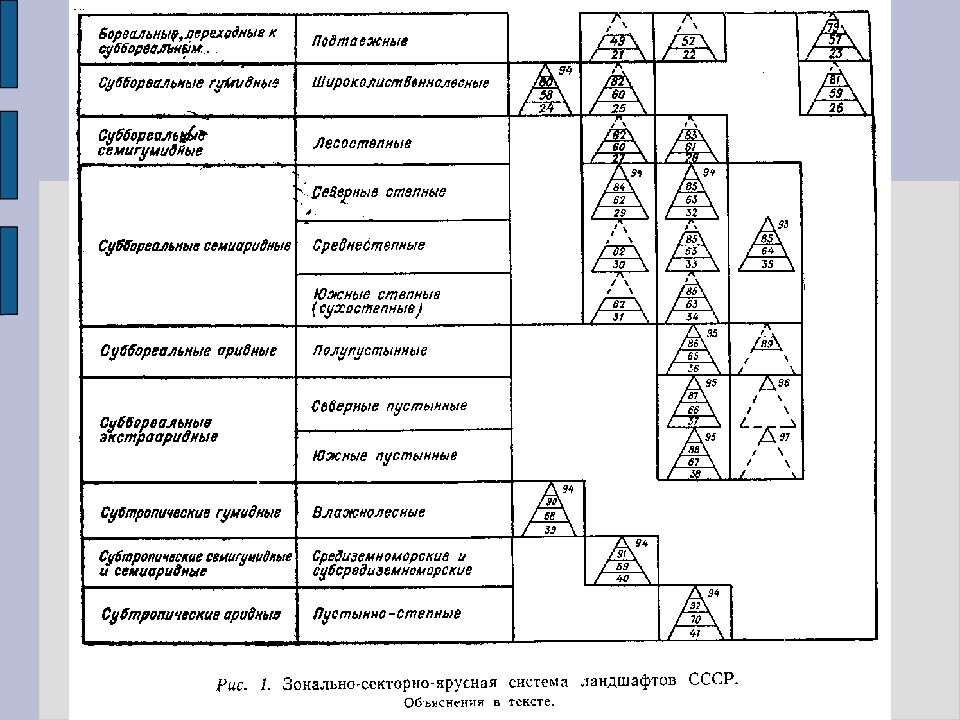

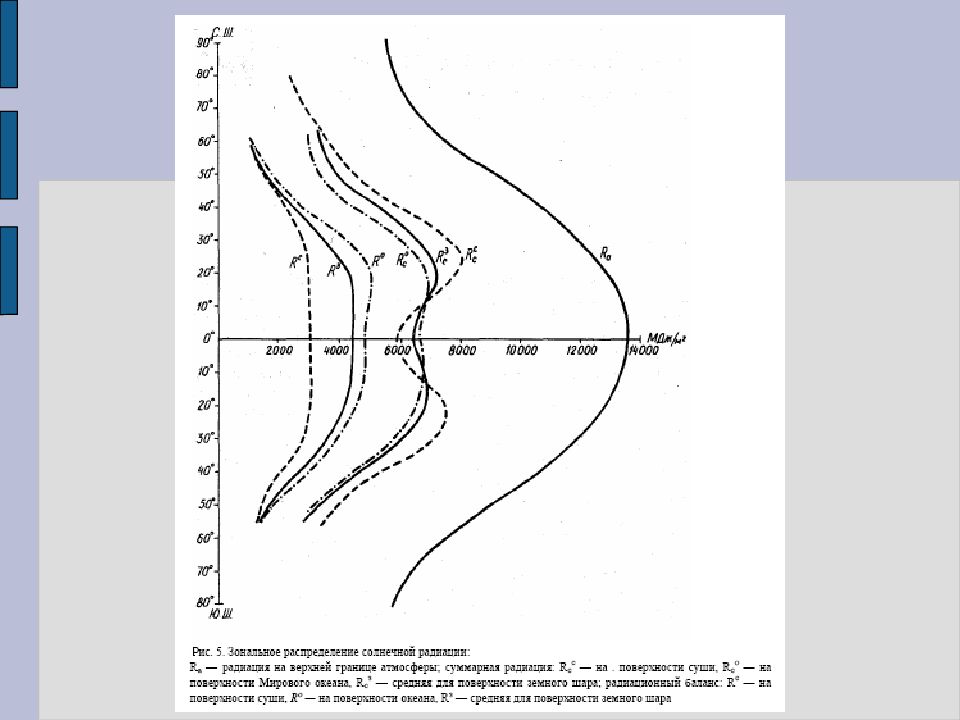

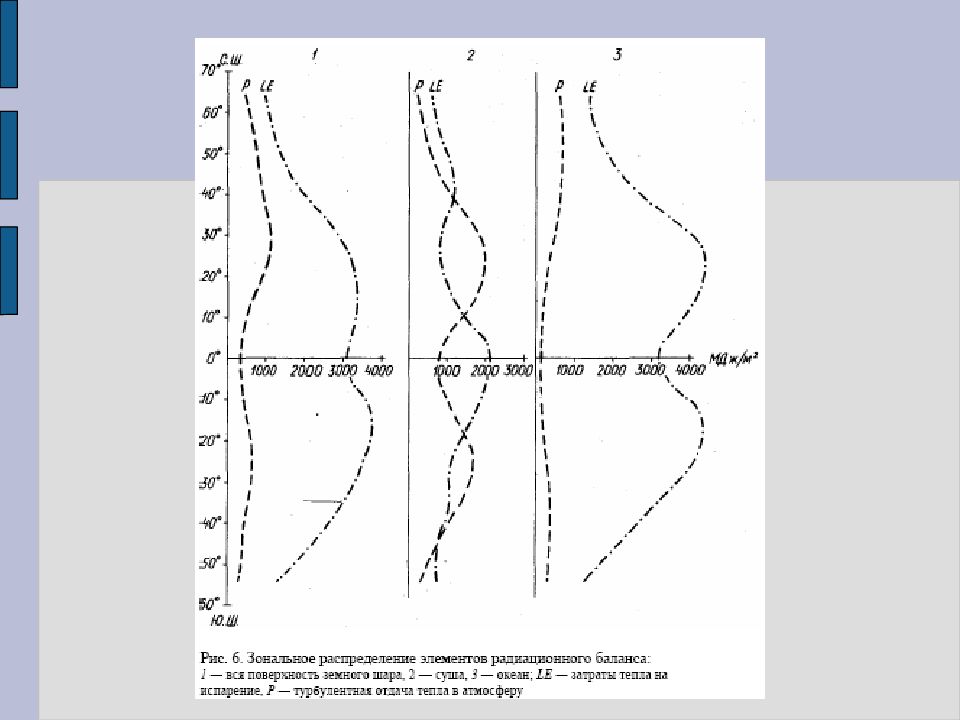

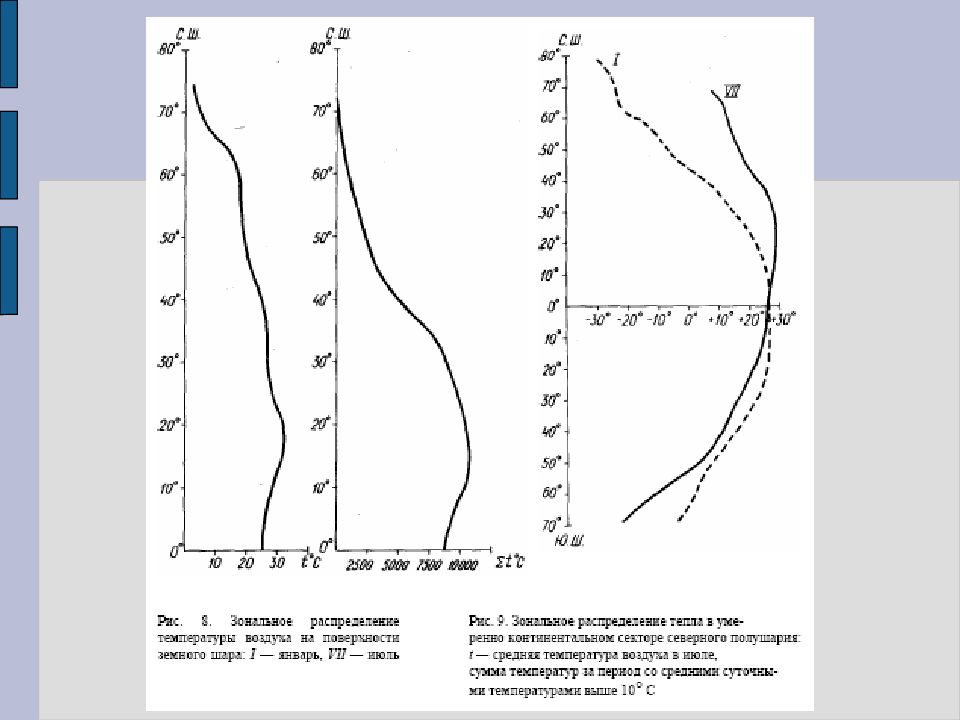

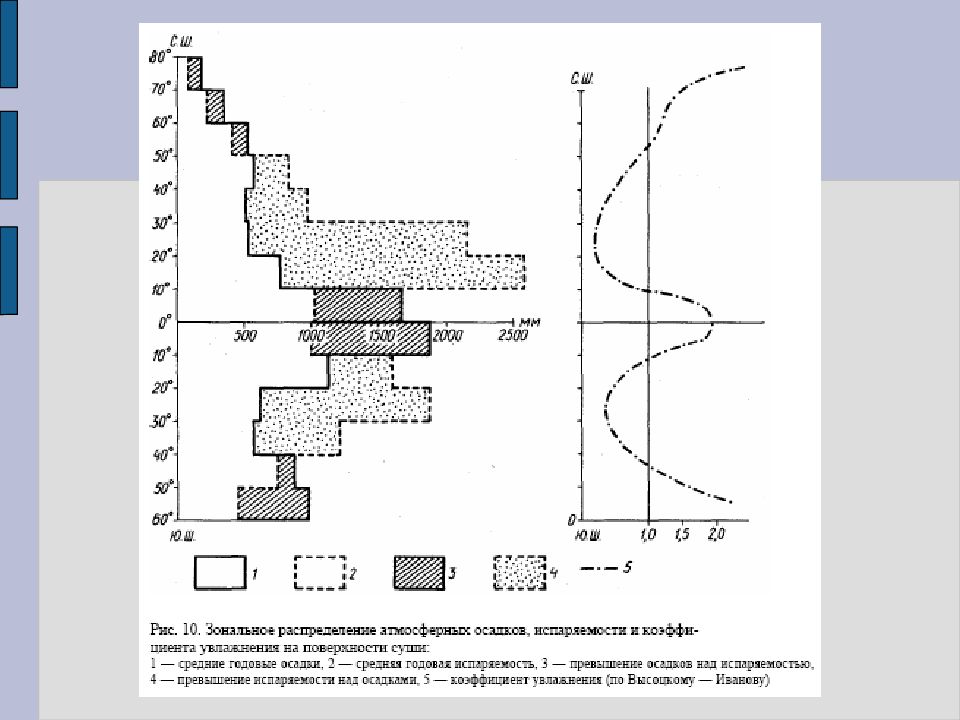

Слайд 47: Основные закономерности физико-географической дифференциации: Зональность и Азональность

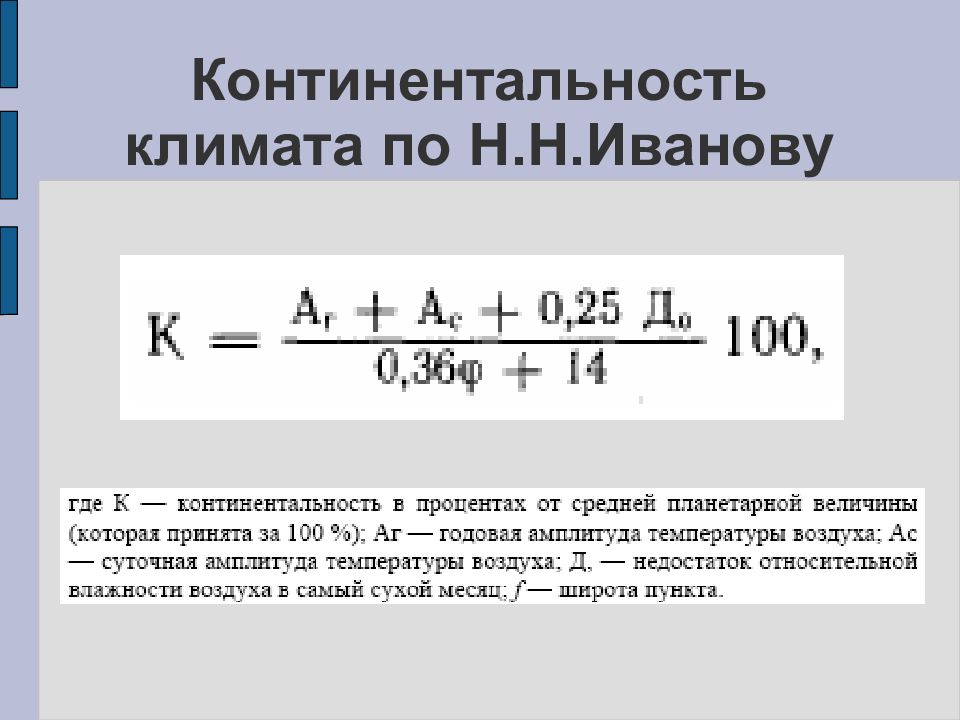

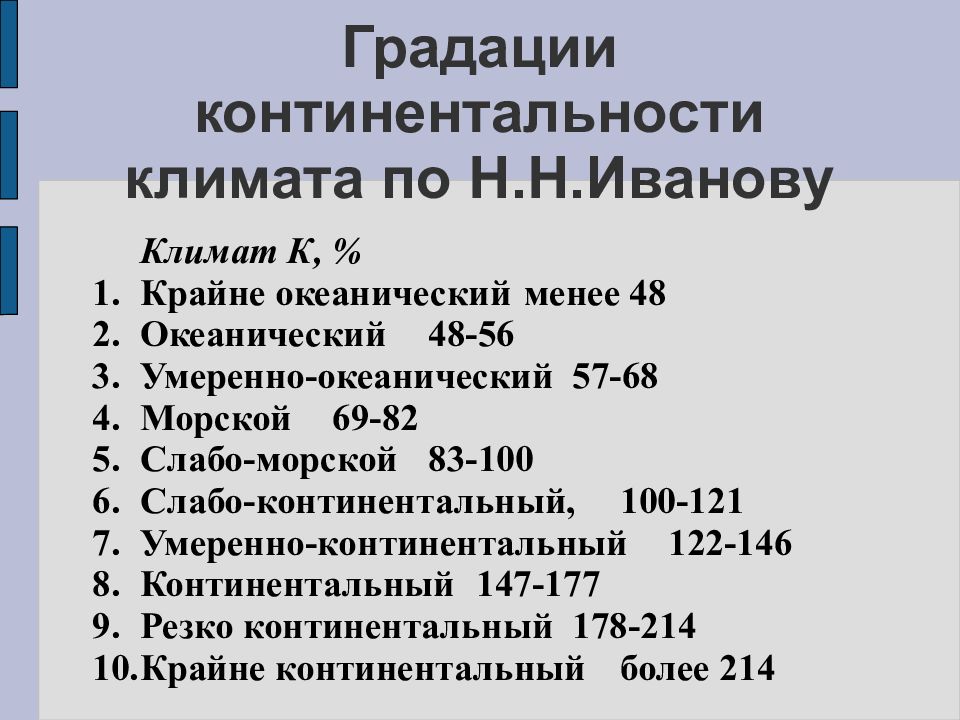

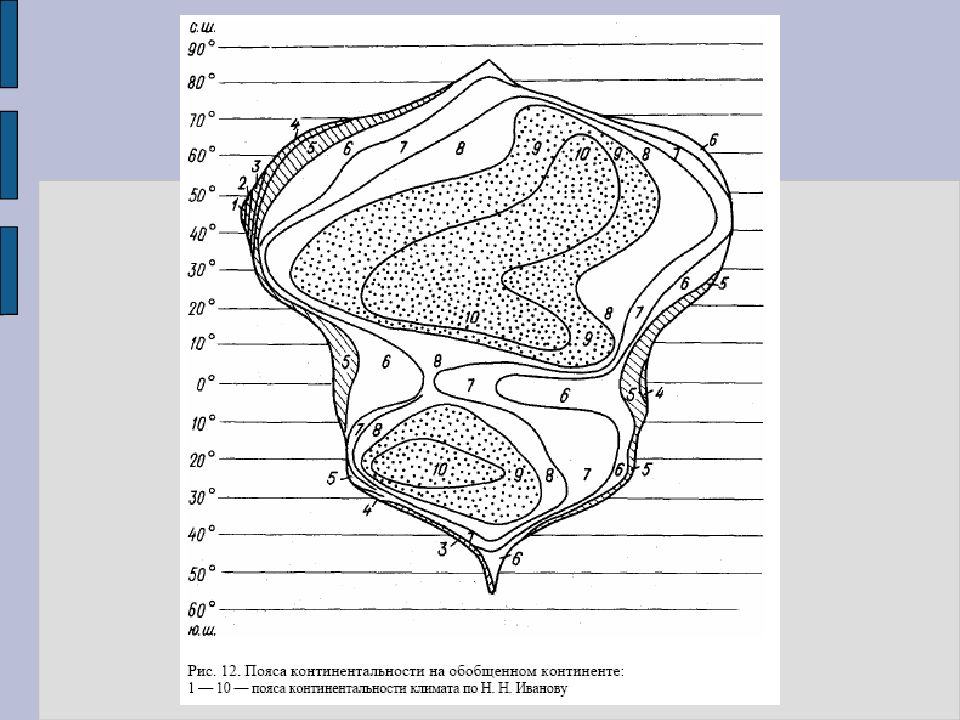

Слайд 58: Градации континентальности климата по Н.Н.Иванову

Климат К, % 1. Крайне океанический менее 48 2. Океанический 48-56 3. Умеренно-океанический 57-68 4. Морской 69-82 5. Слабо-морской 83-100 6. Слабо-континентальный, 100-121 7. Умеренно-континентальный 122-146 8. Континентальный 147-177 9. Резко континентальный 178-214 10. Крайне континентальный более 214

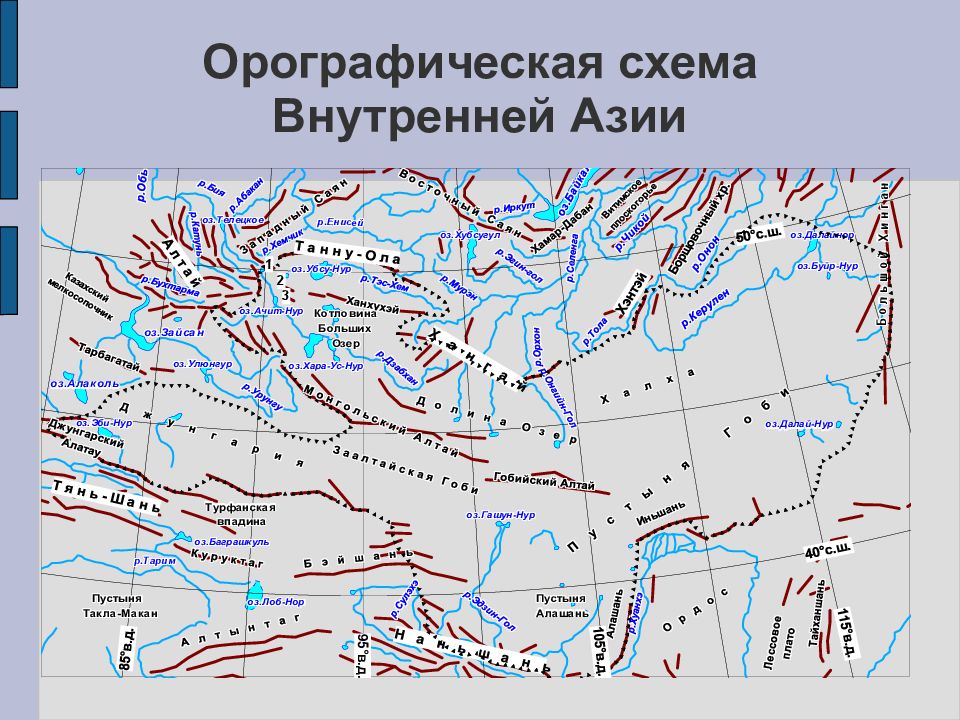

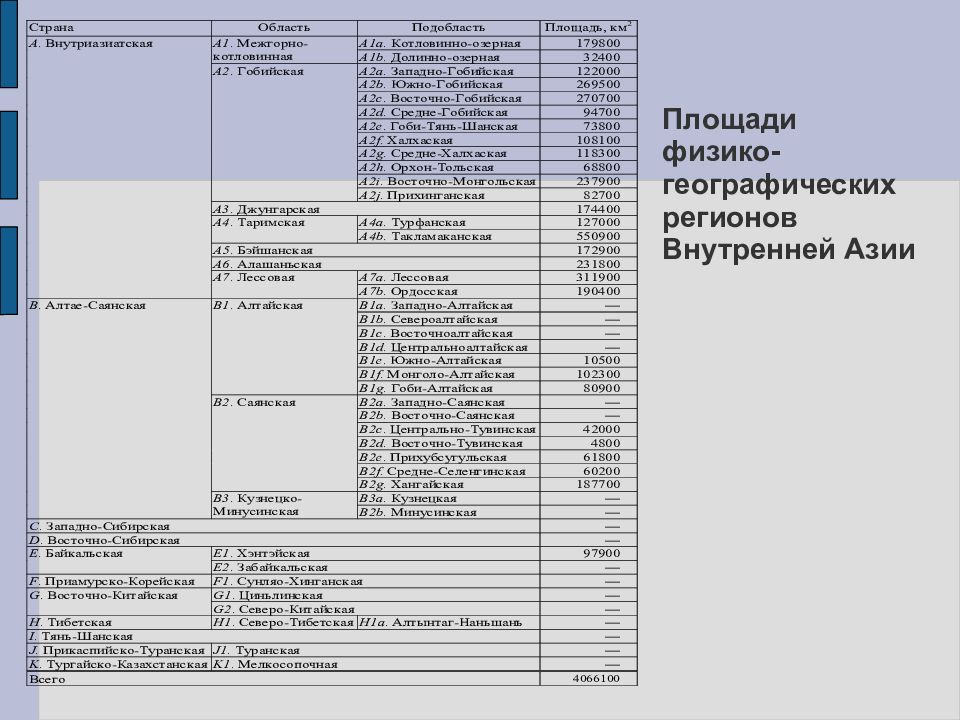

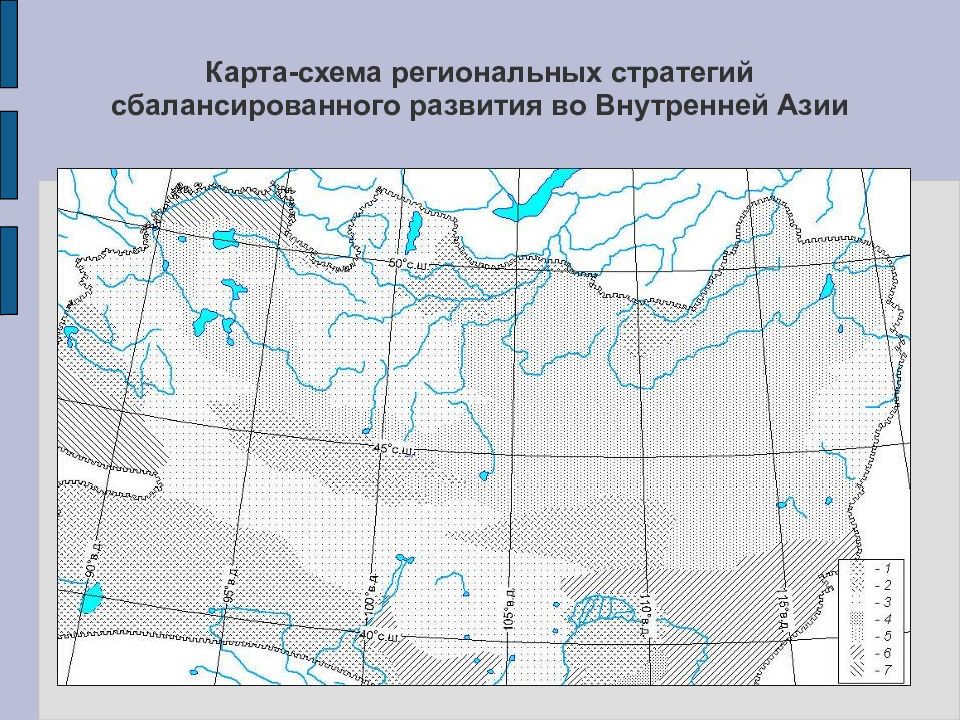

Слайд 75: Пример регионального анализа стратегий сбалансированного развития

Внутренняя Азия

Слайд 79: Карта плотности населения Внутренней Азии (чел./км 2 ) [Microsoft Encarta World Atlas 2000]

Слайд 82

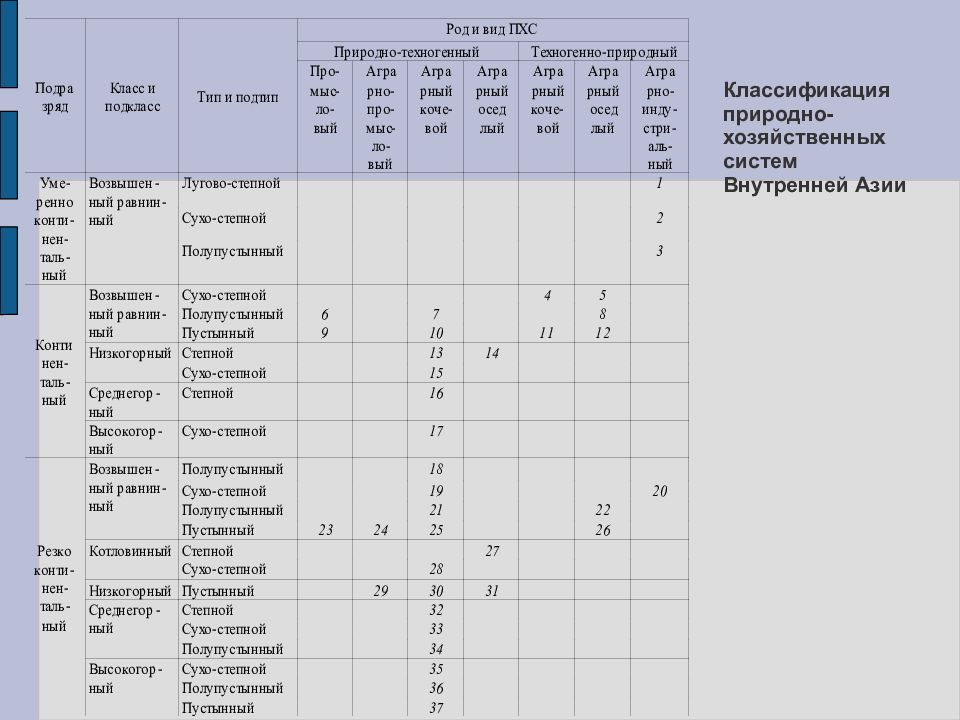

Внутренняя Азия — территория с длительной историей освоения ее человеком, поэтому даже в районах с крайне низкой плотностью населения геосистемы не могут быть отнесены к категории чисто природных. Их природно-техногенный характер предполагает участие человека в регулировании большинства процессов естественного функционирования ландшафтов. Территории с промысловым режимом природопользования составляют 12,3 % от площади Внутренней Азии в пределах полупустынной и пустынной зон резко-континентального сектора, вместе с аграрно-промысловыми ПХС, распространенными преимущественно в аридных низкогорьях и на возвышенных предгорьях, они составляют 20,9 % площади всего региона.

Слайд 83

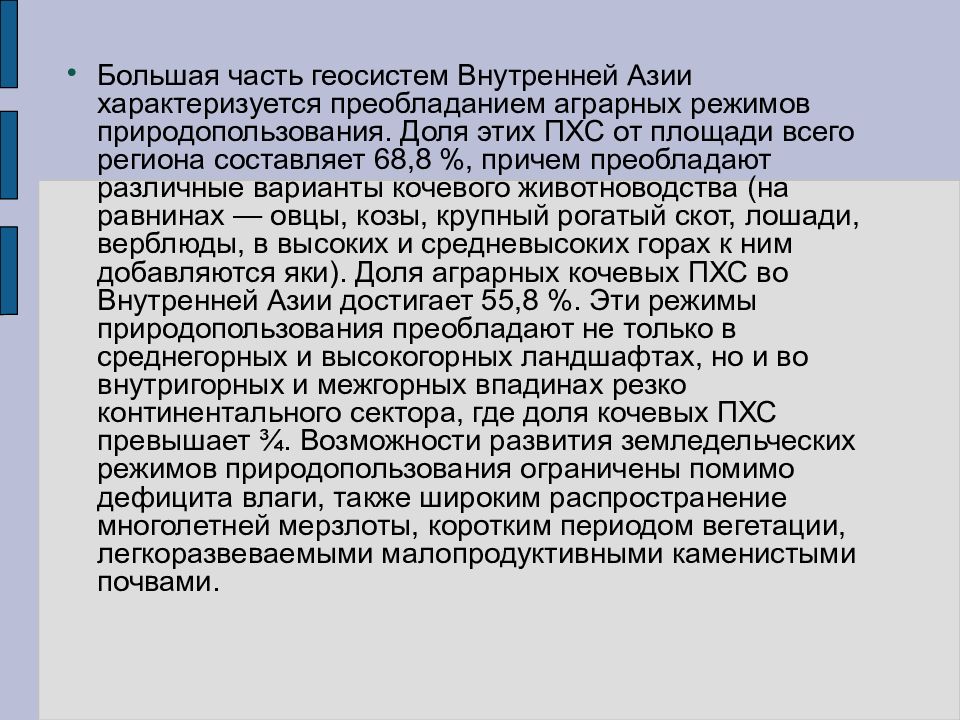

Большая часть геосистем Внутренней Азии характеризуется преобладанием аграрных режимов природопользования. Доля этих ПХС от площади всего региона составляет 68,8 %, причем преобладают различные варианты кочевого животноводства (на равнинах — овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, в высоких и средневысоких горах к ним добавляются яки). Доля аграрных кочевых ПХС во Внутренней Азии достигает 55,8 %. Эти режимы природопользования преобладают не только в среднегорных и высокогорных ландшафтах, но и во внутригорных и межгорных впадинах резко континентального сектора, где доля кочевых ПХС превышает ¾. Возможности развития земледельческих режимов природопользования ограничены помимо дефицита влаги, также широким распространение многолетней мерзлоты, коротким периодом вегетации, легкоразвеваемыми малопродуктивными каменистыми почвами.

Слайд 84

В понятие сбалансированного развития входит не только сохранение природных и природно-антропогенных комплексов, но и своеобразное заповедование этносоциальных и бытовых особенностей проживающих народов, естественно продолжающих свою специфическую жизнедеятельность, включая и традиционное землепользование. Последнее, понятно, должно предусматривать организацию территориальных обособлений иного характера, чем заповедники и национальные парки. В качестве одного из возможных вариантов предлагается понятие «особо охраняемая (оберегаемая) территория» — это определенный объем географической оболочки (биосферы), где сочетаются участки строгого заповедования и ограниченного использования, а также окружающие их пространства с особыми режимами природопользования, обычно соответствующими традициям населяющих их этносов.

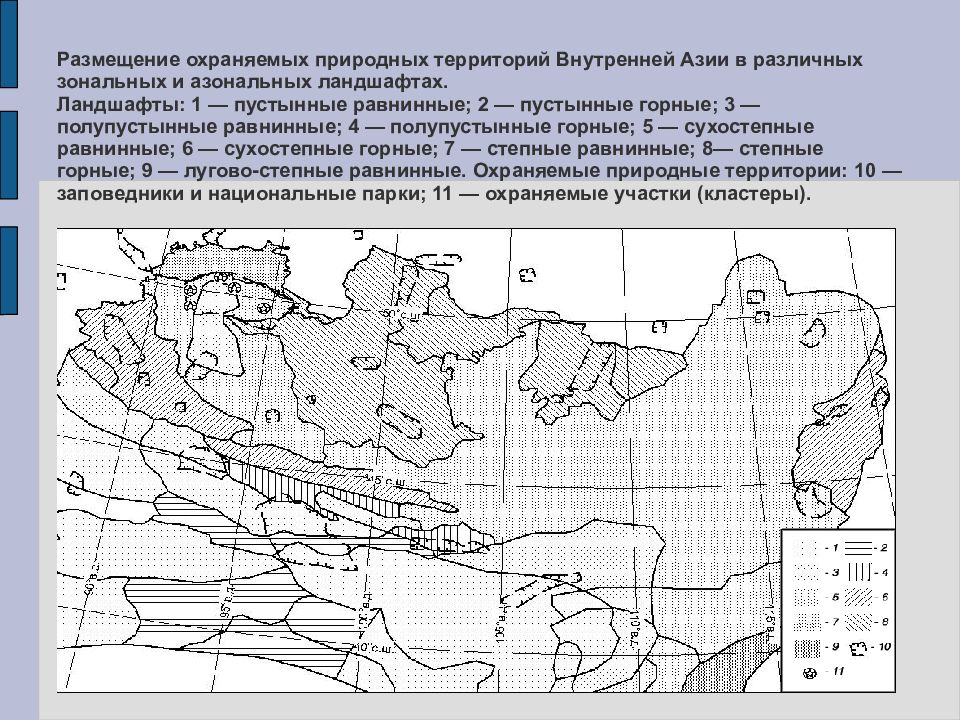

Слайд 86: Размещение охраняемых природных территорий Внутренней Азии в различных зональных и азональных ландшафтах. Ландшафты: 1 — пустынные равнинные; 2 — пустынные горные; 3 — полупустынные равнинные; 4 — полупустынные горные; 5 — сухостепные равнинные; 6 — сухостепные горные; 7 — степные равнинные; 8— степные горные; 9 — лугово-степные равнинные. Охраняемые природные территории: 10 — заповедники и национальные парки; 11 — охраняемые участки (кластеры)

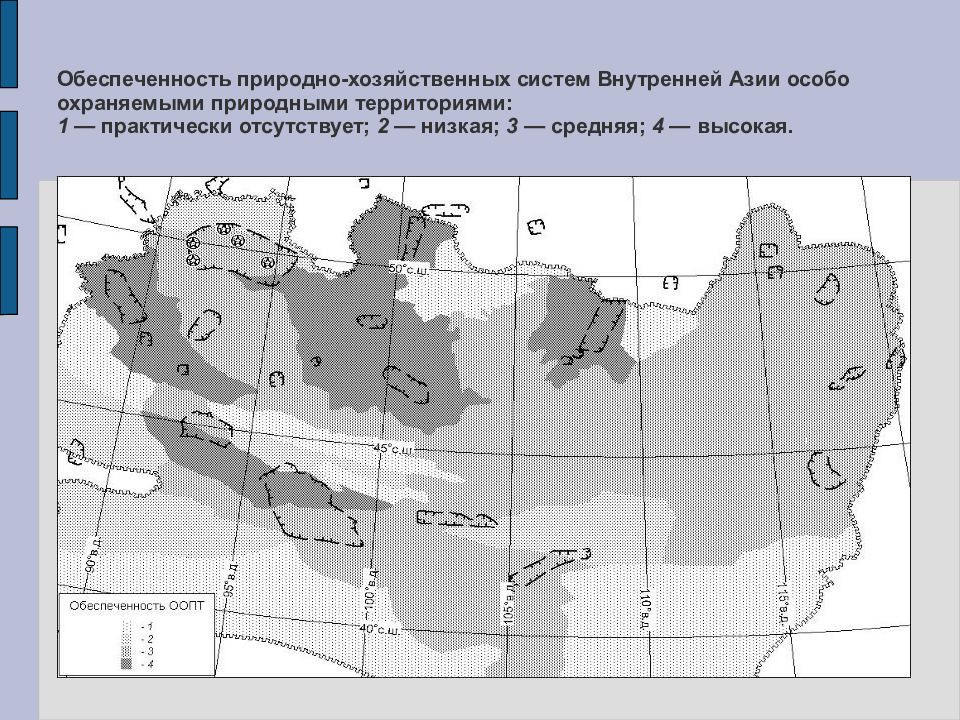

Слайд 87: Обеспеченность природно-хозяйственных систем Внутренней Азии особо охраняемыми природными территориями: 1 — практически отсутствует; 2 — низкая; 3 — средняя; 4 — высокая

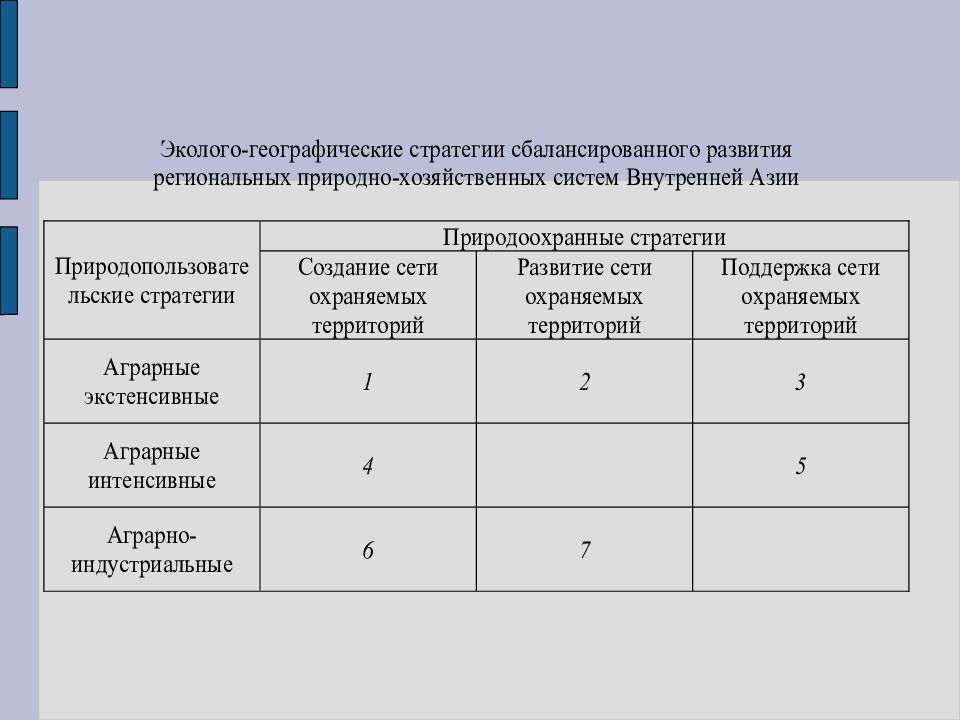

Слайд 89: Карта-схема региональных стратегий сбалансированного развития во Внутренней Азии

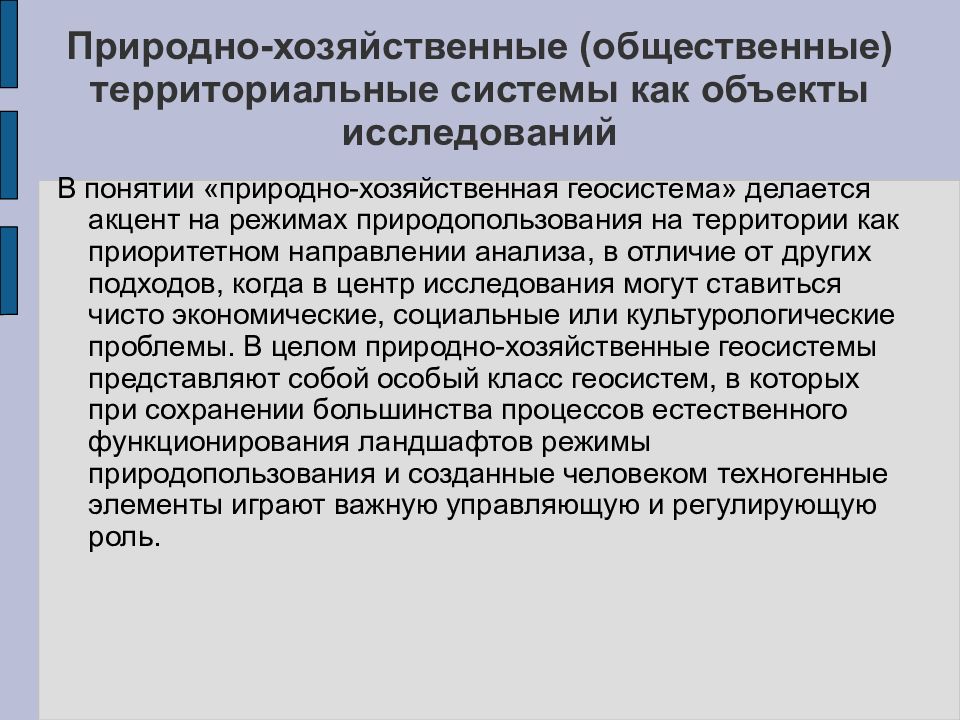

Слайд 90: Природно-хозяйственные (общественные) территориальные системы как объекты исследований

В понятии «природно-хозяйственная геосистема» делается акцент на режимах природопользования на территории как приоритетном направлении анализа, в отличие от других подходов, когда в центр исследования могут ставиться чисто экономические, социальные или культурологические проблемы. В целом природно-хозяйственные геосистемы представляют собой особый класс геосистем, в которых при сохранении большинства процессов естественного функционирования ландшафтов режимы природопользования и созданные человеком техногенные элементы играют важную управляющую и регулирующую роль.

Слайд 91: Схема региональной, социально-экономической экологической системы [Мессерли, Брюгер, 2000]

Слайд 92: Трудности разработки теории ландшафтных основ анализа общественно-природных территориальных систем (ОПТС)

По А.Г.Исаченко при наличии черт несомненного сходства природных территориальных систем (ПТС) и общественных территориальных систем (ПТС), между ними имеются серьезные качественные различия, выражающиеся, прежде всего: в несовпадениях пространственных границ; в широком распространении линейно-сетеузловых структур; в ярко выраженной дискретности структурных элементов; в значительно большей изменчивости ОТС; наиболее контрастные различия между обоими типами территориальных систем следует видеть в отношениях к критерию управления. Именно поэтому для многих как исторических, так и общественно-географических исследований характерна опора на политико-административно-территориальное деление. Такой подход ни в коем случае не решает проблем делимитации интегральных ОПТС как объектов историко-географических исследований. Ведь политическое единство территории, существующее иногда очень непродолжительное время, не может предопределять целостность территории в экономическом, демографическом, этническом, религиозном и культурном планах.

Слайд 93: Ландшафтный подход и устойчивое развитие регионов

По К.Н. Дьяконову сущность ландшафтного подхода заключается: во-первых, в учете индивидуальности природы земной поверхности, организованной в сочетания ПТК, образующих относительно однородные по генезису территории, называемые ландшафтами; во-вторых, в учете их пространственно-временной иерархической структуры; в-третьих, в учете причинно-следственных взаимосвязей между отдельными компонентами. Важное следствие : ландшафтный подход может выступать в качестве общеметодологической базы или составной части в обосновании и реализации социальной, экономической, экологической, военной и других “политик” и программ.

Слайд 94: Сущность ландшафтной политики по К.Н. Дьяконову

государственной поддержке основных направлений ландшафтных исследований, важнейшими из которых являются структурно-генетическое, функционально-динамическое, эволюционное; учете и сохранении разнообразия естественных ландшафтов, в рамках которого биоразнообразие выступает относительно самостоятельным, но частным «случаем»; реабилитации техногенных и сильно нарушенных ландшафтов; мелиорации и оптимизации ландшафтов (конструктивное направление, проблема управления через геотехнические системы); учете природной индивидуальности ландшафтов в обосновании и реализации различных федеральных и региональных программ (социальных, экономических, военных, экологических и др.); создании федеральной научной целевой программы “Ландшафты России”; развитии геоэкологического туризма; Составлении карты “Современные ландшафты России” в масштабе 1: 4000000; разработке учебных планов и учебных дисциплин по ландшафтно-ориентированному образованию; разработке методических проблем по оценке воздействия различных видов производств на ландшафты (ОВОС и ландшафты); разработке концепции “культурного ландшафта” и проблем этнокультурного ландшафтоведения; осуществлении общего научно-методического руководства программой национальной ландшафтной политики.

Последний слайд презентации: Ландшафтоведение

Случайный перевод английского словосочетания «sustainable development» на русский язык как «устойчивое развитие» не вполне точно отражает смысл этого понятия. Более близок по своему значению термин «сбалансированное» или «поддерживающее» развитие, и именно в таком звучании его уместно употреблять. Сбалансированное развитие регионов требует рационального сочетания в их структуре природно-хозяйственных систем и особо охраняемых природных территорий, которые должны составлять целостную систему, направленную на сохранение, поддержание и воспроизводство биотического и ландшафтного разнообразия, хозяйственного, культурного и духовного потенциала гор. Под особо охраняемыми территориями (ООТ) нами понимаются не только природные заказники и заповедники, сохраняющие реликты или особые сочетания естества, но и природно-антропогенные образования типа национальных и природных парков, где сохраняются и специфические измененные ландшафты, исследуются пути их естественного восстановления и возвращения в окружающую среду.

![Ландшафтоведение Карта плотности населения Внутренней Азии (чел./км 2 ) [Microsoft Encarta World Atlas 2000]](https://s0.showslide.ru/s_slide/1c97d11cfc1427c997f1e65b2e68e66e/1ac164d8-5e6b-4b4c-a467-2d73be0ce032.jpeg)

![Ландшафтоведение Схема региональной, социально-экономической экологической системы [Мессерли, Брюгер, 2000]](https://s0.showslide.ru/s_slide/0829e7a17e590aae485e61fec8b58e22/254d63b8-4d3c-434c-a9cd-3830a0356f73.jpeg)