Первый слайд презентации

Лекция: Развитие и строение осевого скелета и скелета конечностей 2016 Читает: доцент Аристова Елена Серафимовна

Слайд 2

Актуальность: знание основных этапов исторического (филогенез) и индивидуального (онтогенез) развития скелета необходимы для понимания механизмов возникновения врождённых и приобретённых патологических состояний опорно-двигательного аппарата

Слайд 3

План лекции Фило - онтогенез, особенности строения и пороки развития осевого скелета Фило - онтогенез, особенности строения и пороки развития поясов конечностей и свободных конечностей Цель лекции : разобрать основные закономерности развития отделов осевого скелета и скелета конечностей

Слайд 4: Скелет позвоночных

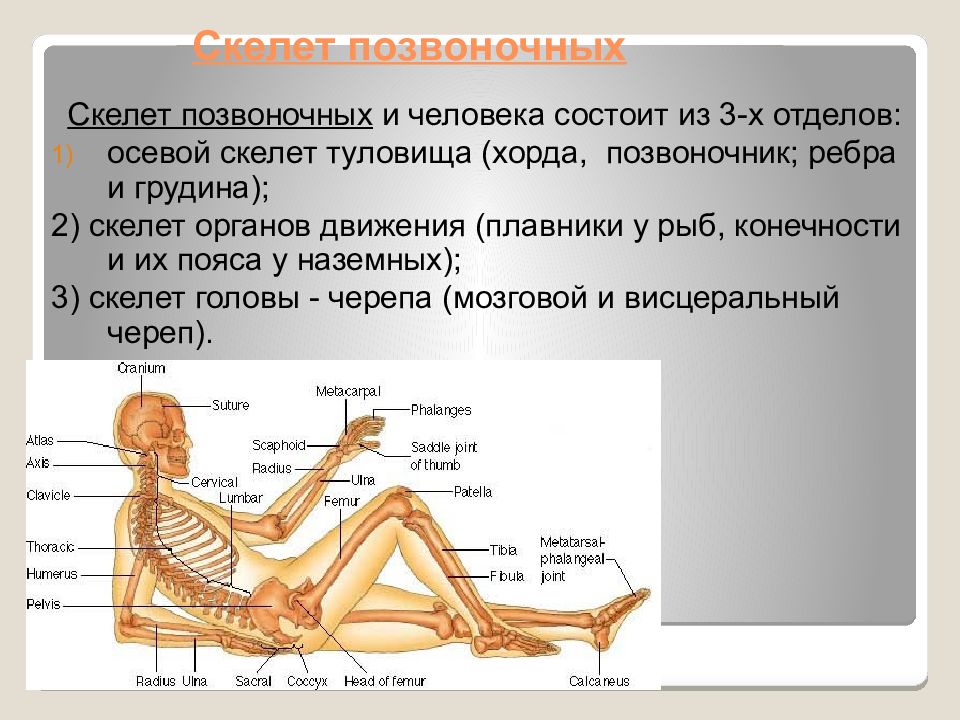

Скелет позвоночных и человека состоит из 3-х отделов: осево й скелет туловища (хорда, позвоночник ; ребра и грудина); 2) скелет органов движения (плавники у рыб, конечности и их пояса у наземных ) ; 3) скелет головы - черепа (мозговой и висц еральный ч ереп ).

Слайд 5: Осевой скелет

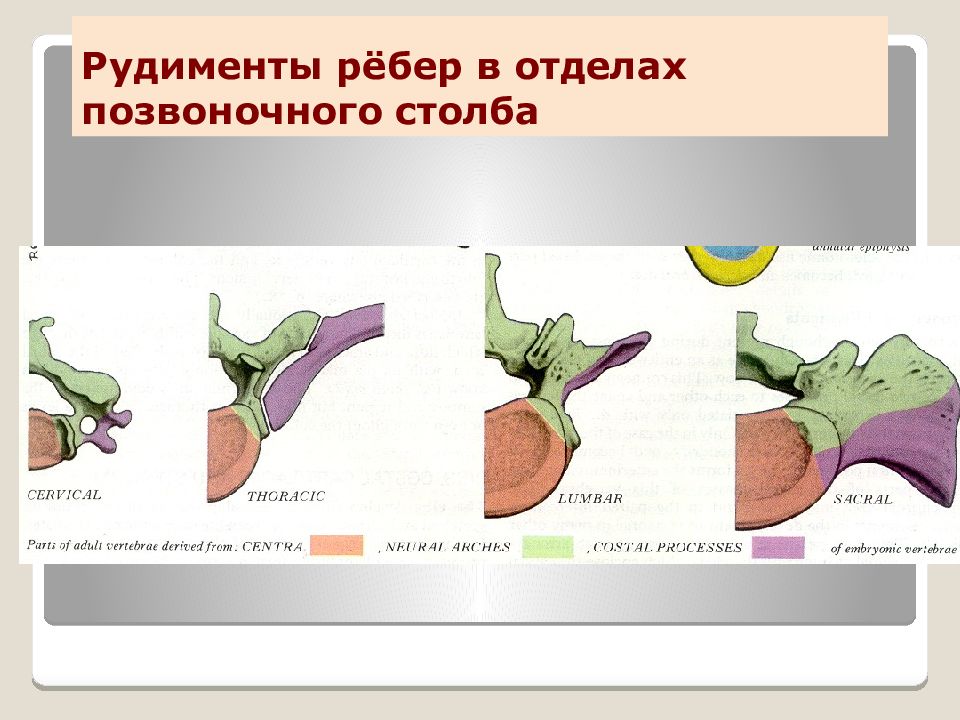

Позвоночный столб - главная осевая структура. Он состоит из соединенных между собой коротких губчатых костей - отражение общего принципа сегментарного строения (метамерии) животных. рёбра – производные позвонков грудина - производные передних концов рёбер

Слайд 6: Филогенез позвоночного столба

Позвоночный столб развивается на основе хорды В филогенезе выделяют 3 стадии развития: соед инительнотканную, хрящ евую, кост ную. Последовательно возникают: 1. система соединительнотканных оболочек и пластин, 2. затем она дополняется хрящом и, наконец, 3. хрящ вытесняется костной тканью.

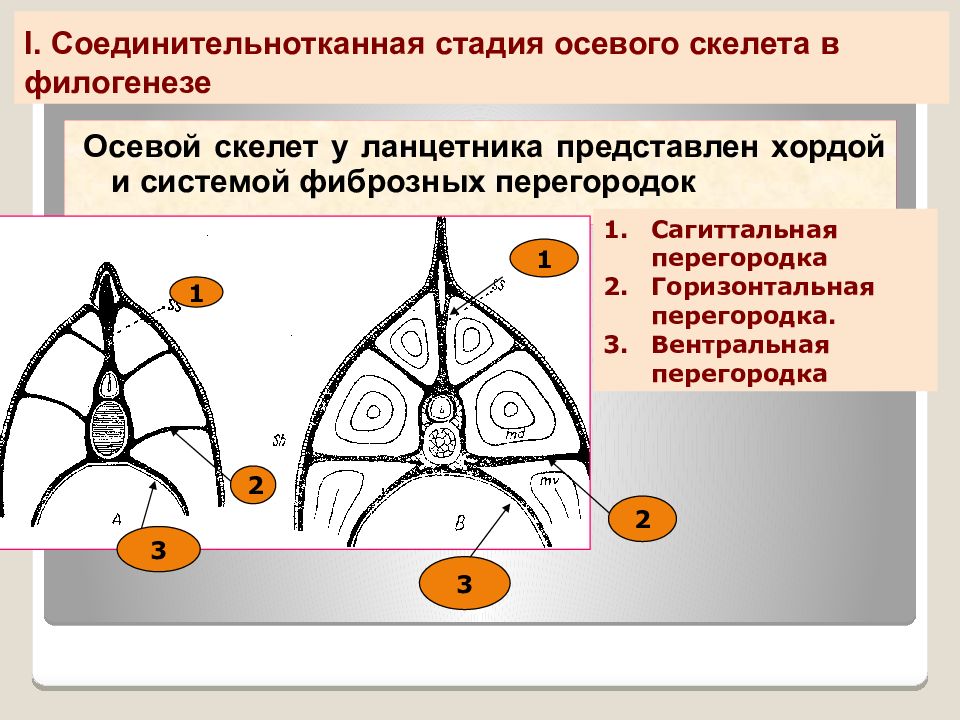

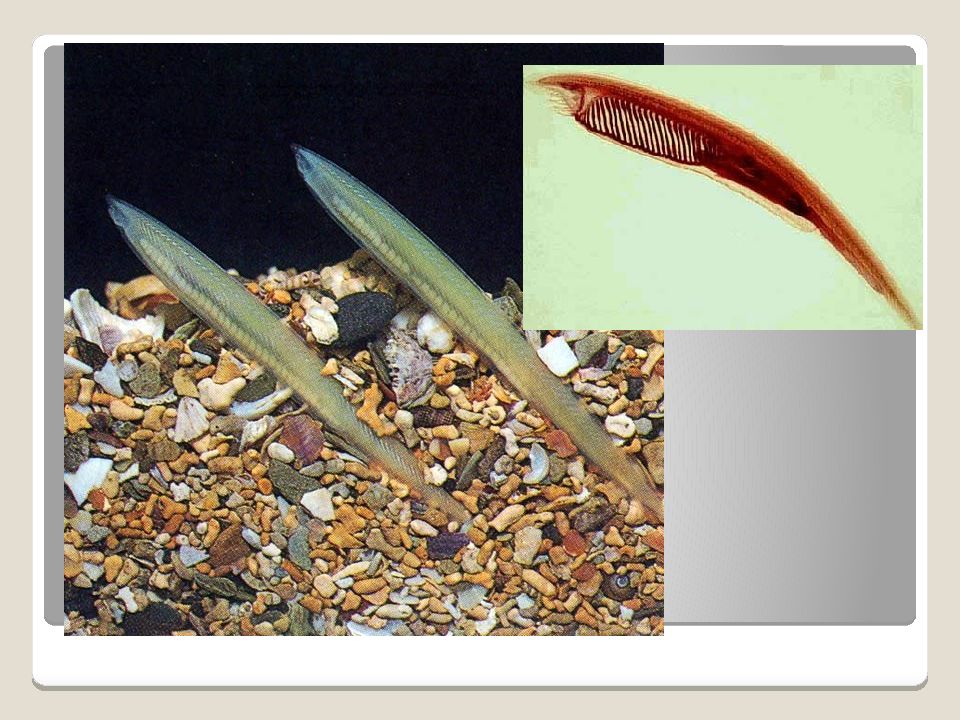

Осевой скелет у ланцетник а представлен хордой и системой фиброзных перегородок 1 2 1 2 Сагиттальная перегородка Горизонтальная перегородка. Вентральная перегородка 3 3

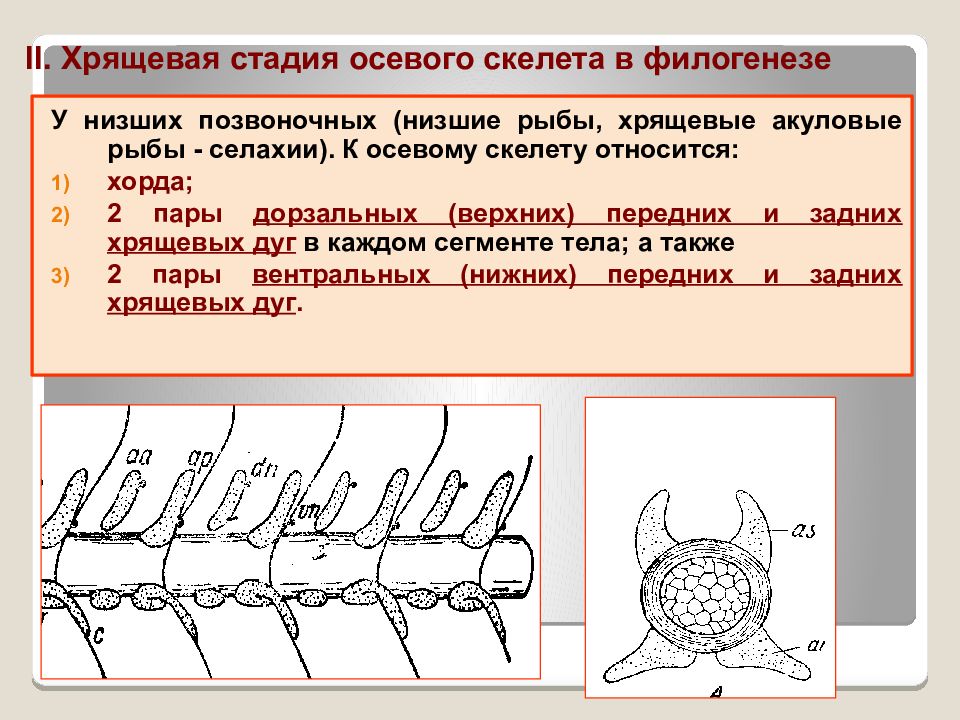

Слайд 9: II. Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе

У низших позвоночных ( низши е рыб ы, хрящевы е акуловы е рыб ы - селахи и ). К осевому скелету относится : х орда ; 2 пары дорзальных (верхних) передних и задних хрящевых дуг в каждом сегменте тела ; а также 2 пары вентральных (нижних) передних и задних хрящевых дуг.

Слайд 11: Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе

Дорзальные дужки срастаются и формируют невральную дугу (1) – из неё образуется задняя часть тела позвонка (2), дуга позвонка и остистый отросток (3) 2 1 3

Слайд 12

Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе Вентральные дужки также срастаются и образуют гемальную дугу (1). Из гемальной дуги формируются: передняя или вентральная часть тела (2) позвонка, суставные (3) и поперечные (4) отростки. У костистых рыб в хрящевых позвонках появляются костные структуры. 2 1 3 4

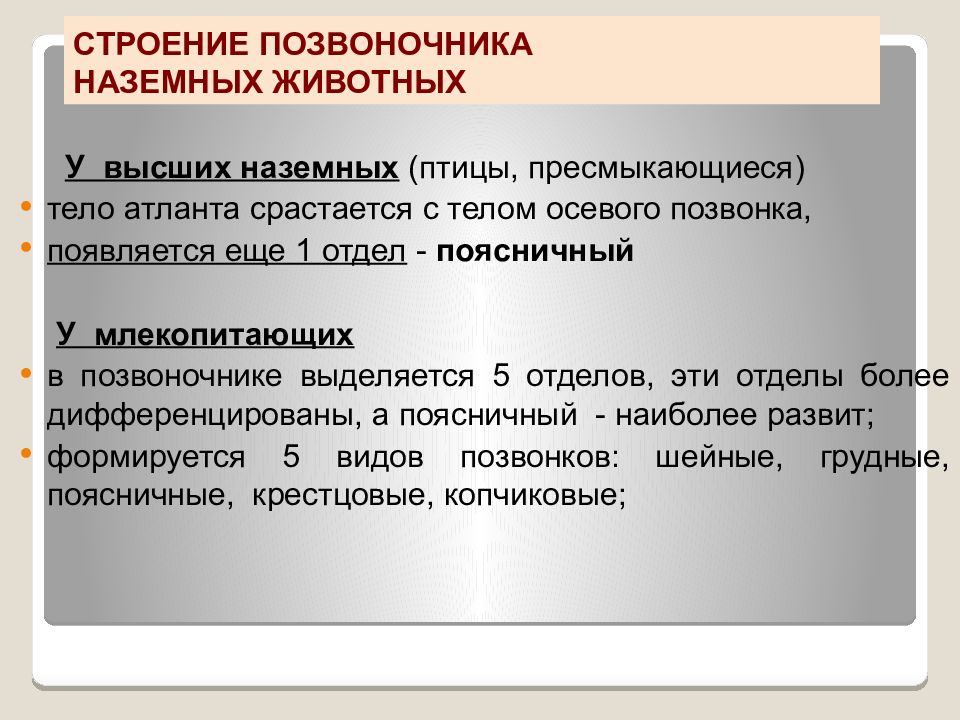

Слайд 14: СТРОЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ

У высших наземных (птицы, пресмыкающиеся) т ело атланта с растается с телом осевого позвонка, появляет ся еще 1 отдел - поясничный У млекопитающих в позвоночнике выделяется 5 отделов, эти отделы более дифференцированы, а поясничный - наиболее развит ; формируется 5 видов позвонков: шейные, грудные, поясничные, крестцовые, копчиковые ;

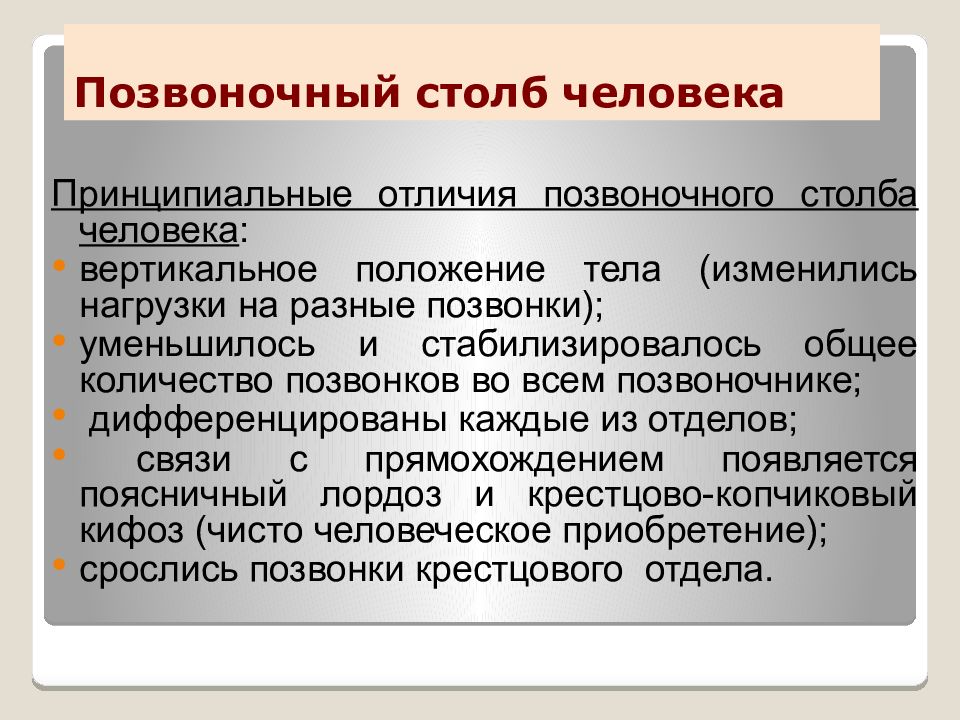

Слайд 15: Позвоночный столб человека

Принципиальн ы е отличи я позвоночного столба человека : вертикальное положение тела ( измени лись нагрузк и на разные позвонки) ; у меньш и лось и стабилизировалось общее количество позвонков во всем позвоночнике ; дифференцированы каждые из отделов ; связи с прямохождением появляется поясничный лордоз и крестцово-копчиковый кифоз (чисто человеческое приобретение ) ; срослись позвонки к рестцов ого отдел а.

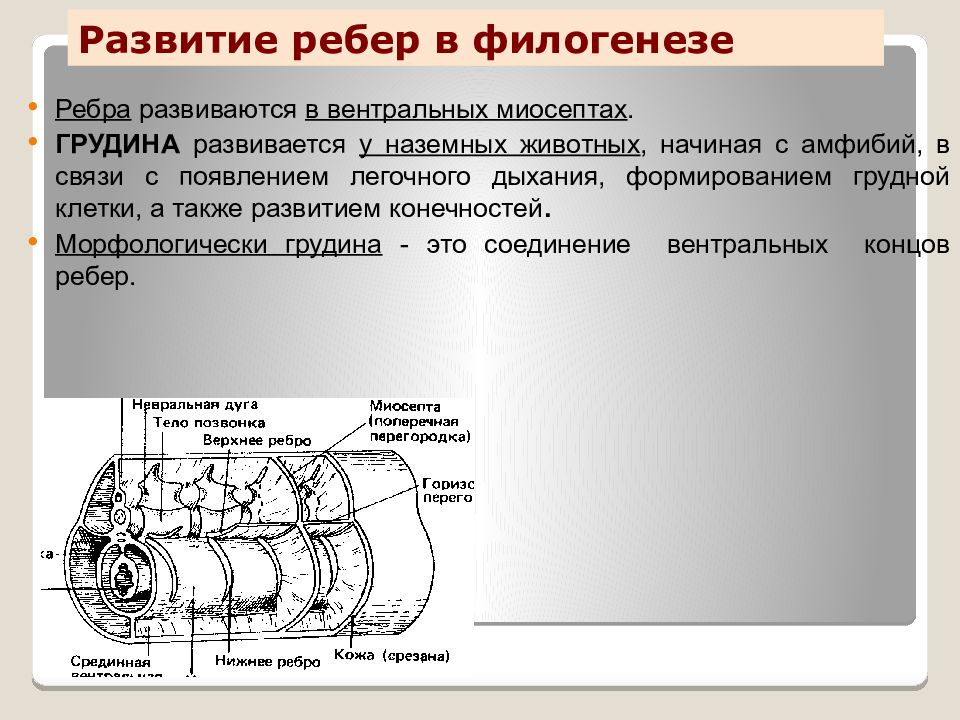

Слайд 16: Развитие ребер в филогенезе

Ребра развиваются в вентральных миосептах. ГPУДИНА развивается у наземных животных, начиная с амфибий, в связи с появлением легочного дыхания, формировани ем грудной клетки, а также развитием конечностей. Морфологически грудина - это соединение вентральных концов ребер.

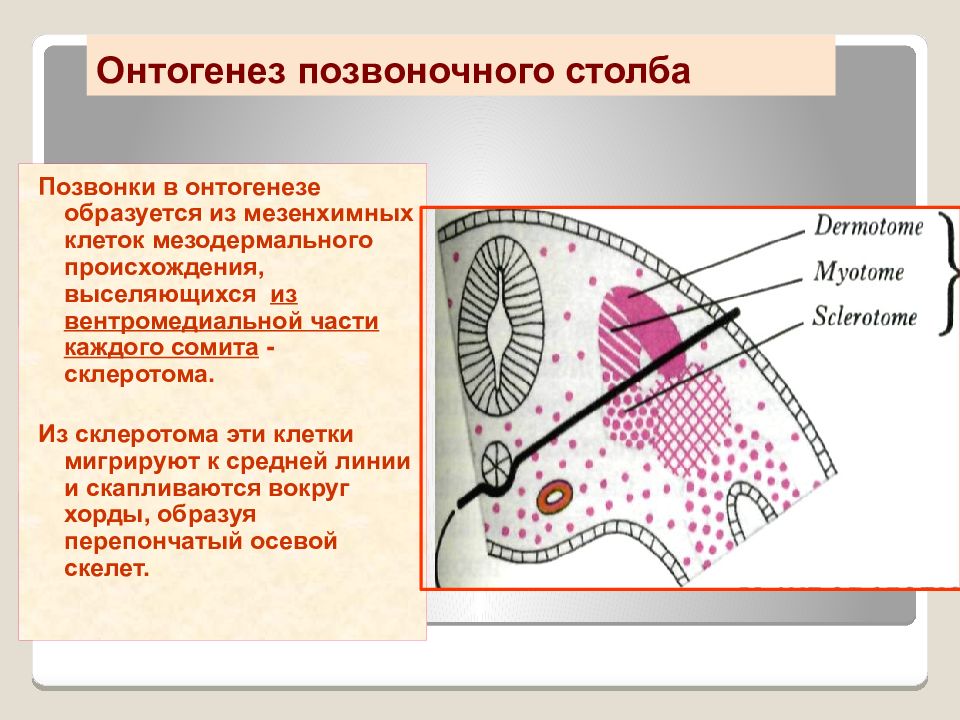

Слайд 17: Онтогенез позвоночного столба

П озвонки в онтогенезе образуется из мезенхимных клеток мезодермального происхождения, выселя ющих ся из вентромедиальной части каждого сомита - склеротома. Из склеротома эти клетки мигрируют к средней линии и скапливаются вокруг хорды, образуя перепончатый осевой скелет.

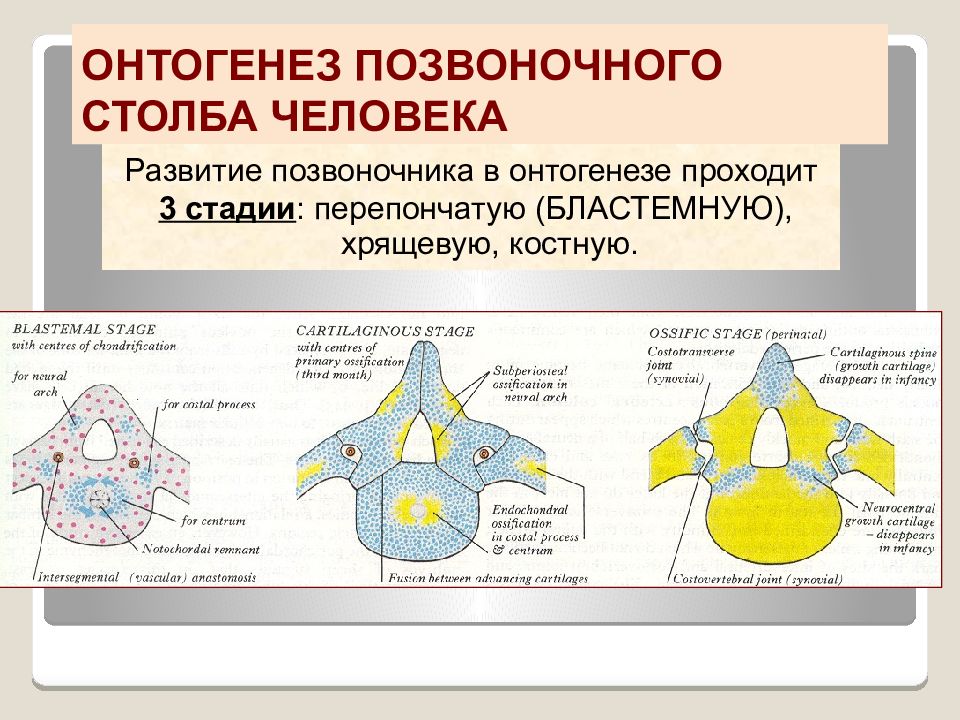

Слайд 18: ОНТОГЕНЕЗ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ЧЕЛОВЕКА

Развитие позвоночника в онтогенезе проходит 3 стадии : перепончатую (БЛАСТЕМНУЮ), хрящевую, костную.

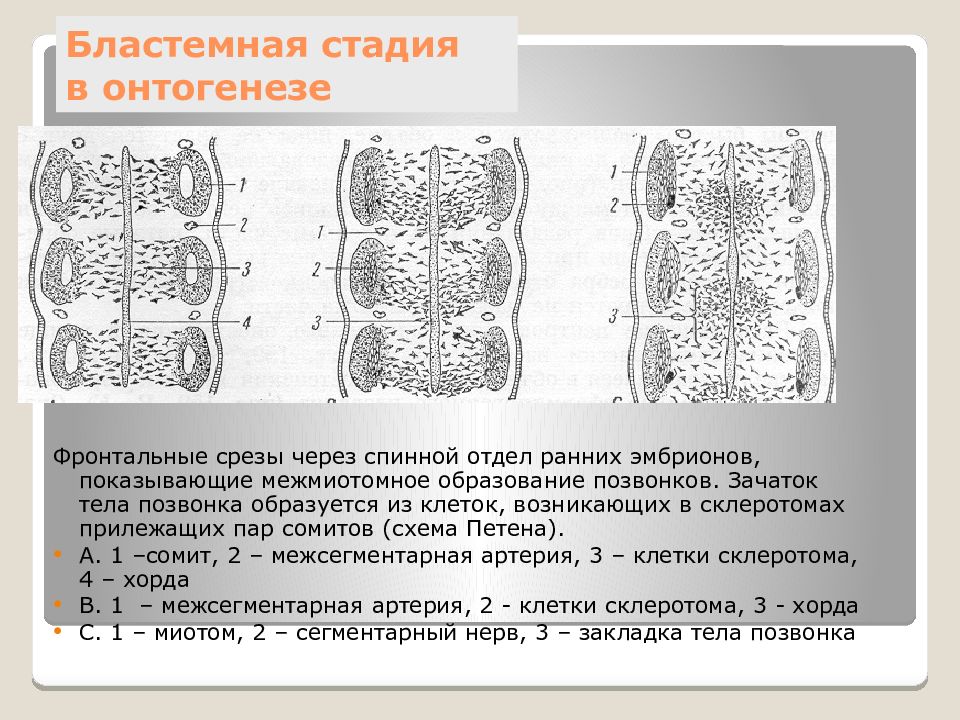

Слайд 19: Бластемная стадия в онтогенезе

Ф ронтальные срезы через спинной отдел ранних эмбрионов, показывающие межмиотомное образование позвонков. Зачаток тела позвонка образуется из клеток, возникающих в склеротомах прилежащих пар сомитов (схема Петена). А. 1 –сомит, 2 – межсегментарная артерия, 3 – клетки склеротома, 4 – хорда В. 1 – межсегментарная артерия, 2 - клетки склеротома, 3 - хорда С. 1 – миотом, 2 – сегментарный нерв, 3 – закладка тела позвонка

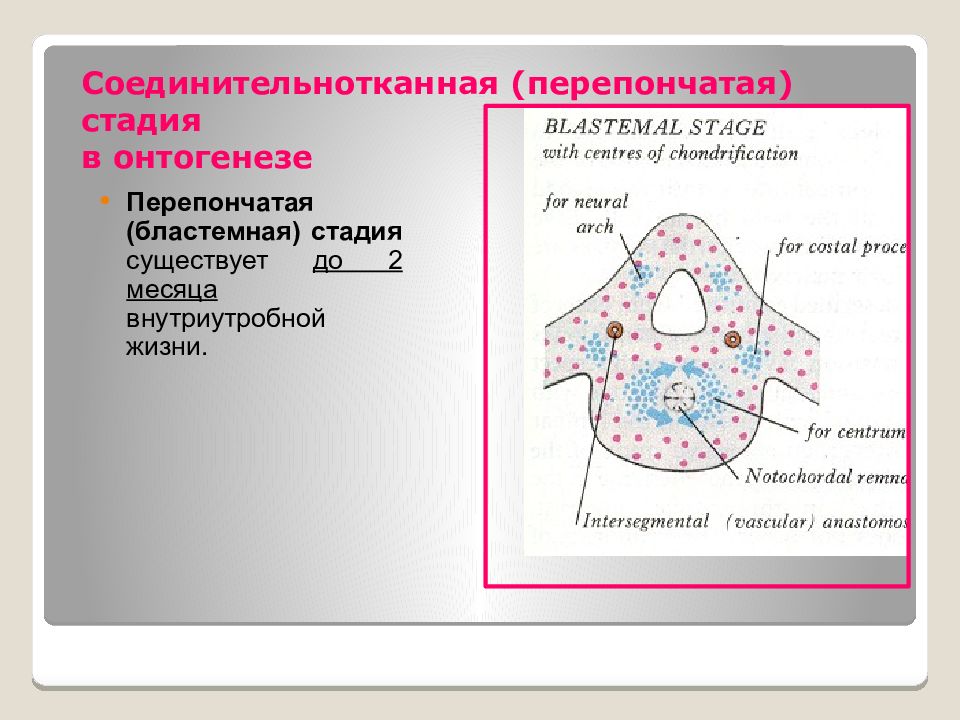

Слайд 20: Соединительнотканная (перепончатая) стадия в онтогенезе

Перепончатая ( бластемная ) стадия существует до 2 месяца внутриутробной жизни.

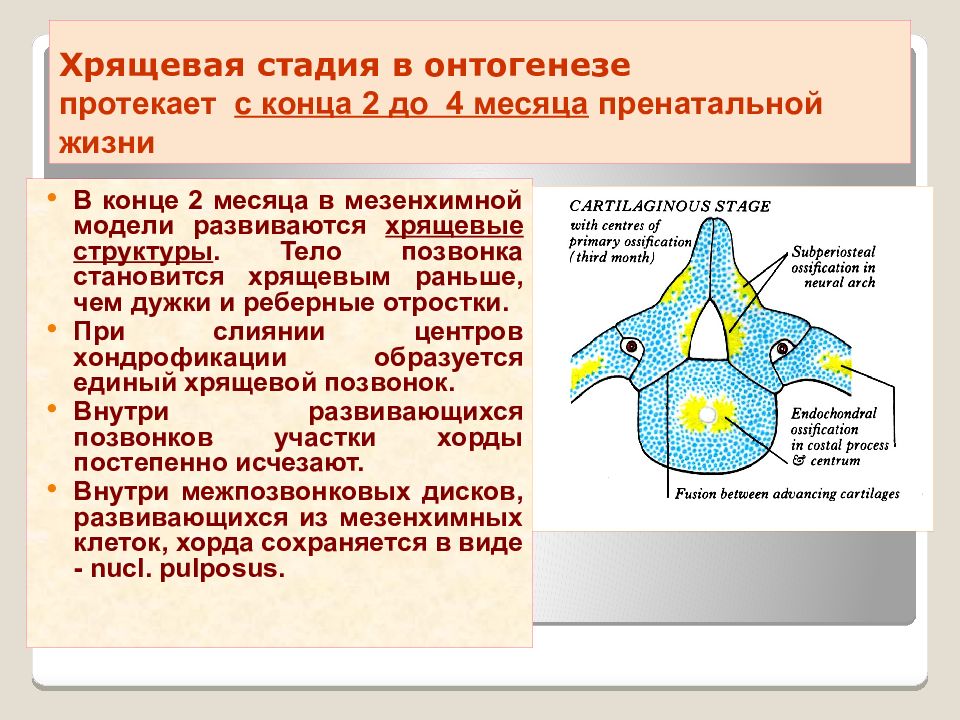

Слайд 21: Хрящевая стадия в онтогенезе протекает с конца 2 до 4 месяца пренатальной жизни

В конце 2 месяца в мезенхимной модели развиваются хрящевые структуры. Тело позвонка становится хрящев ым раньше, чем дужк и и реберны е отростк и. При слиянии центр ов хондрофикации образу ется единый хрящевой позвонок. В нутри развивающихся позвонков участки хорды постепенно исчезают. Внутри межпозвонковы х диск ов, развивающихся из м езенхимны х клет о к, хорда сохраняется в виде - nucl. pulposus.

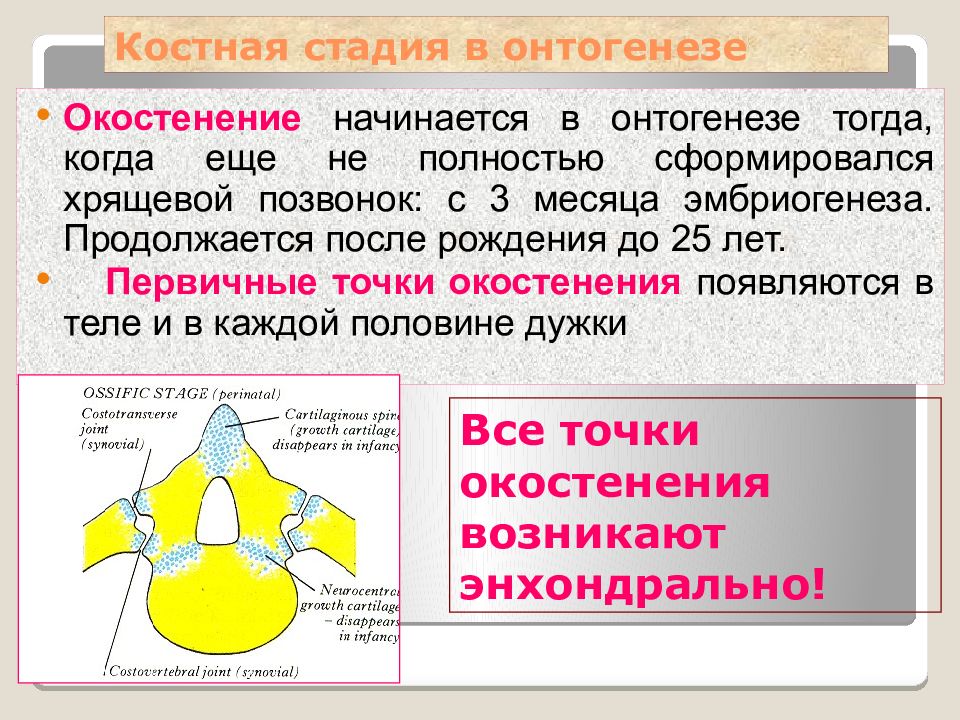

Слайд 22: Костная стадия в онтогенезе

Окостенение начинается в онтогенезе тогда, когда еще не полностью сформировался хрящевой позвонок : с 3 месяца эмбриогенеза. П родолжается после рождения до 25 лет. Первичные т очки окостенения появляются в теле и в каждой половине дужки Все точки окостенения возникают энхондрально !

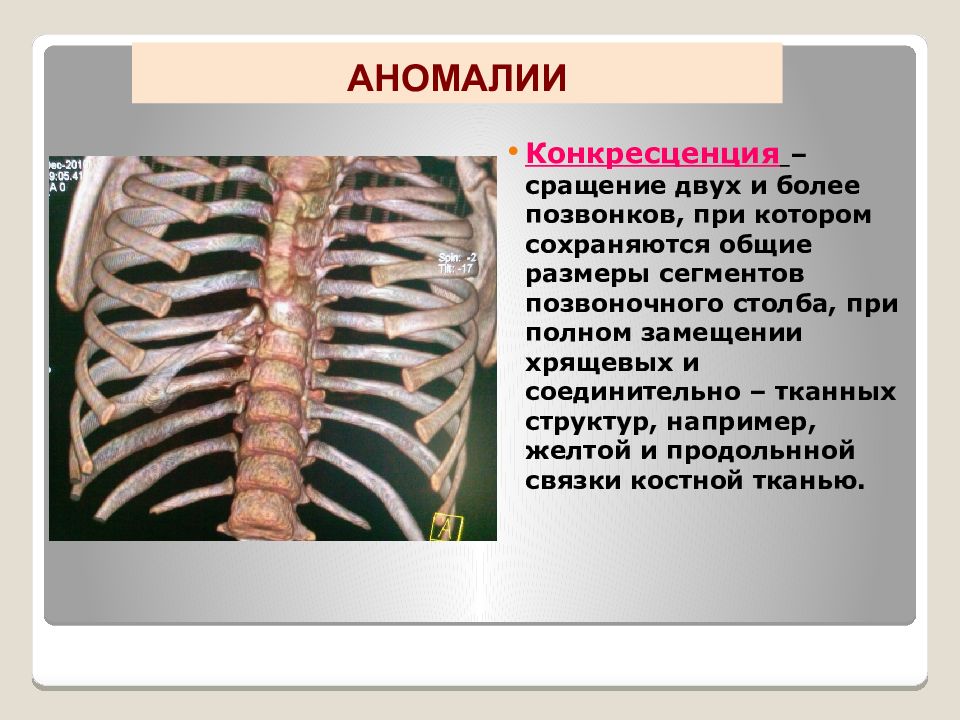

Слайд 23: АНОМАЛИИ

Конкресценция – сращение двух и более позвонков, при котором сохраняются общие размеры сегментов позвоночного столба, при полном замещении хрящевых и соединительно – тканных структур, например, желтой и продольнной связки костной тканью. АНОМАЛИИ

Слайд 25

Ассимиляция - сращение костей, имеющие неправильную форму и меньшую суммарную величину. Например, с ращение атланта с затылочной костью (ассимиляция атланта).

Слайд 26

Аномалии развития позвоночного столба возникающие из – за торможения развития и дальнейшего неслияния различных элементов. С пондилолизис – несращение дуг (чаще в крес т ц овом отделе) - s pina bifida sacralis - расщепление крестца с дорзальной стороны, реже наблюдается расщепление остистых отростков в шейном отделе.

Слайд 27

Изменение формы позвонка (позвонок клиновидный) – результат недоразвития или агенезии одной или двух частей тела позвонка.

Слайд 28

Добавочные позвонки (регрессивные аномалии) – становятся причиной искривления позвоночного столба

Слайд 29

С акрализация - увеличение числа крестцовых позвонков за счет сращения с нижним поясничным. Может быть 6 поясничных позвонков, и 6-й поясничный срастается с крестцом. Люмбализация - 1 крестцовый позвонок не срастается с крестцом.

Слайд 30

У новорожденных тела позвонков без "углов". Все позвонки имеют 3 основных первичных точки окостенения : одна - в теле, две - в дугах. Верхние суставные отростки костные, нижние хрящевые. Т.О. все позвонки новорожденного имеют 5 первичных точек окостенения Детские особенности.

Слайд 31: Детские особенности

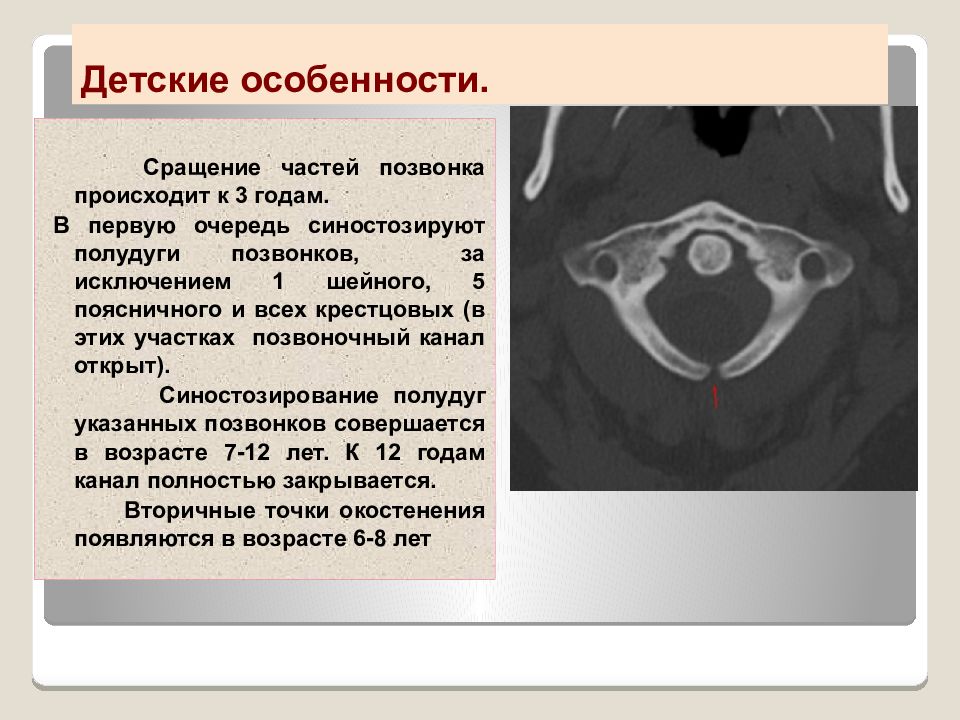

Сращение частей позвонка происходит к 3 годам. В первую очередь синостозируют полудуги позвонков, за исключением 1 шейного, 5 поясничного и всех крестцовых (в этих участках позвоночный канал открыт). Синостозирование полудуг указанных позвонков совершается в возрасте 7-12 лет. К 12 годам канал полностью закрывается. Вторичные точки окостенения появляются в возрасте 6-8 лет

Слайд 32: Наиболее подвижные точки позвоночника

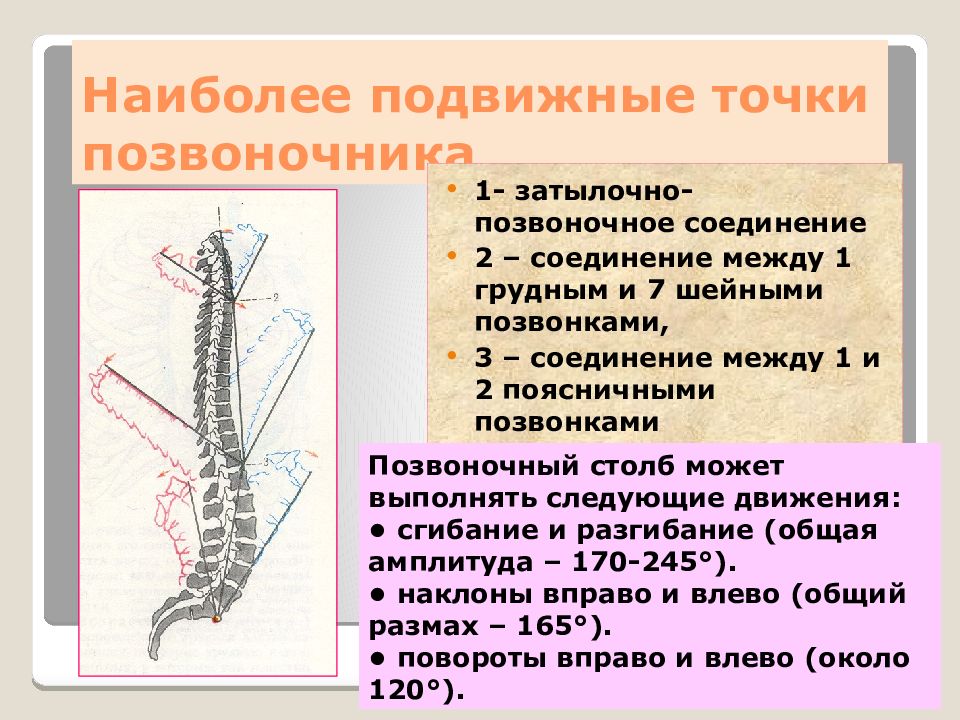

1- затылочно-позвоночное соединение 2 – соединение между 1 грудным и 7 шейными позвонками, 3 – соединение между 1 и 2 поясничными позвонками Позвоночный столб может выполнять следующие движения: • сгибание и разгибание (общая амплитуда – 170-245°). • наклоны вправо и влево (общий размах – 165°). • повороты вправо и влево (около 120°).

Слайд 33

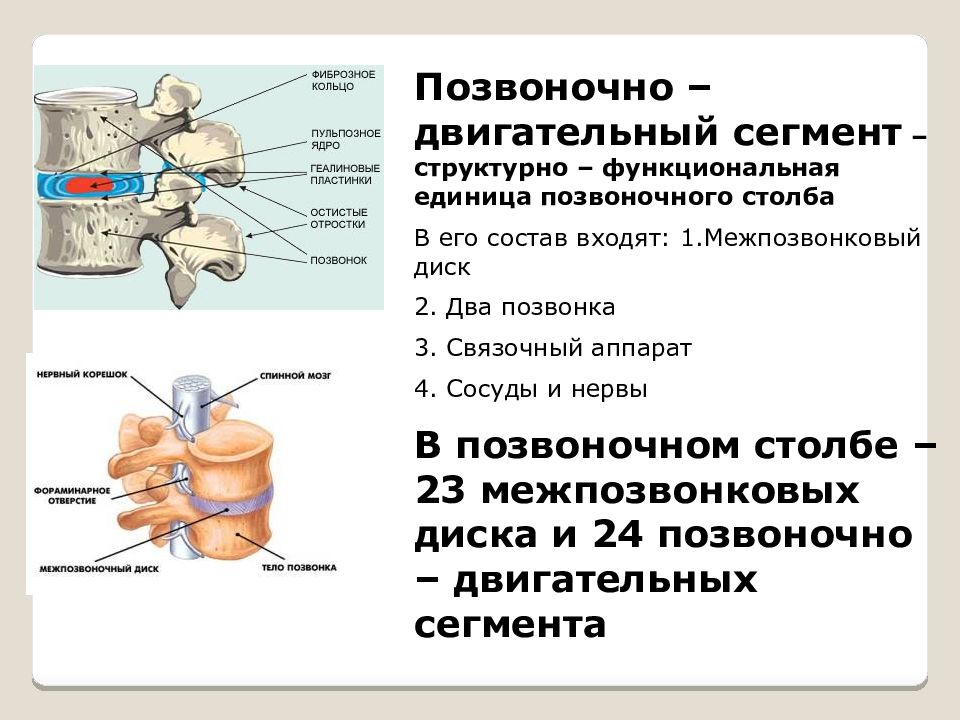

Позвоночно – двигательный сегмент – структурно – функциональная единица позвоночного столба В его состав входят: 1.Межпозвонковый диск 2. Два позвонка 3. Связочный аппарат 4. Сосуды и нервы В позвоночном столбе – 23 межпозвонковых диска и 24 позвоночно – двигательных сегмента

Слайд 34

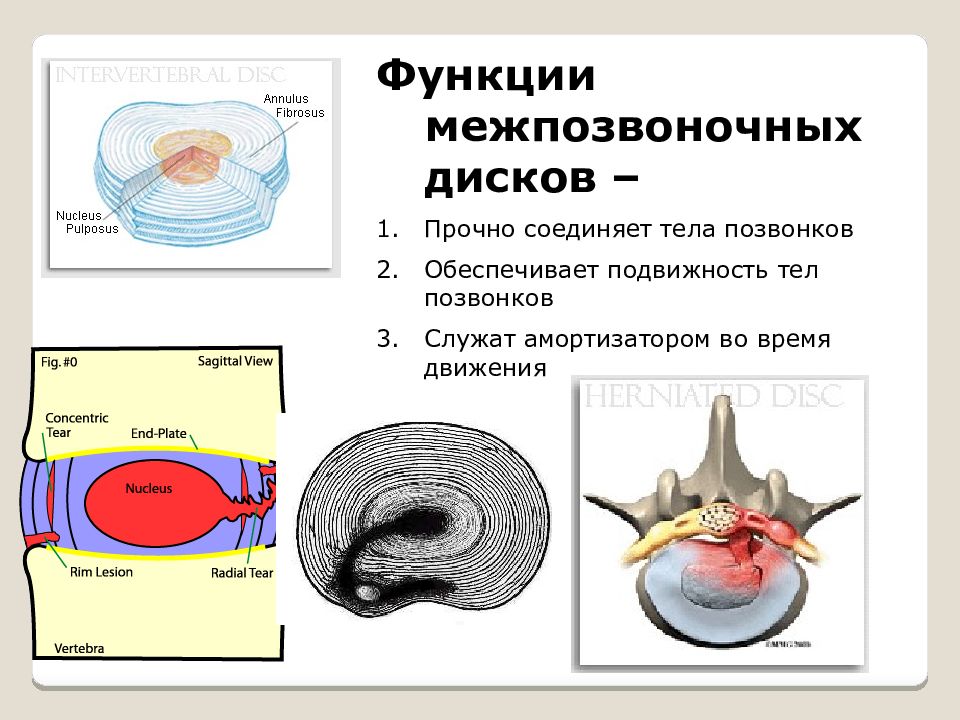

Функции межпозвоночных дисков – Прочно соединяет тела позвонков Обеспечивает подвижность тел позвонков Служат амортизатором во время движения

Слайд 35

Вертикальное разгибание человека вызывает давление на позвоночные диски до 90-123 кг. В сочетании с поднятием груза, сила, действующая на диск, возрастает во много раз. Экспериментально доказано, что нагрузка в 100 кг снижает высоту диска на 1,4 мм и увеличивает его ширину на 0,75 мм. За счет потери упругости диска, которая происходит с возрастом из-за снижения его способности связывать воду (дистрофические нарушения), рост человека может уменьшиться иногда более чем на 7 см.

Слайд 36: Развитие ребер в онтогенезе

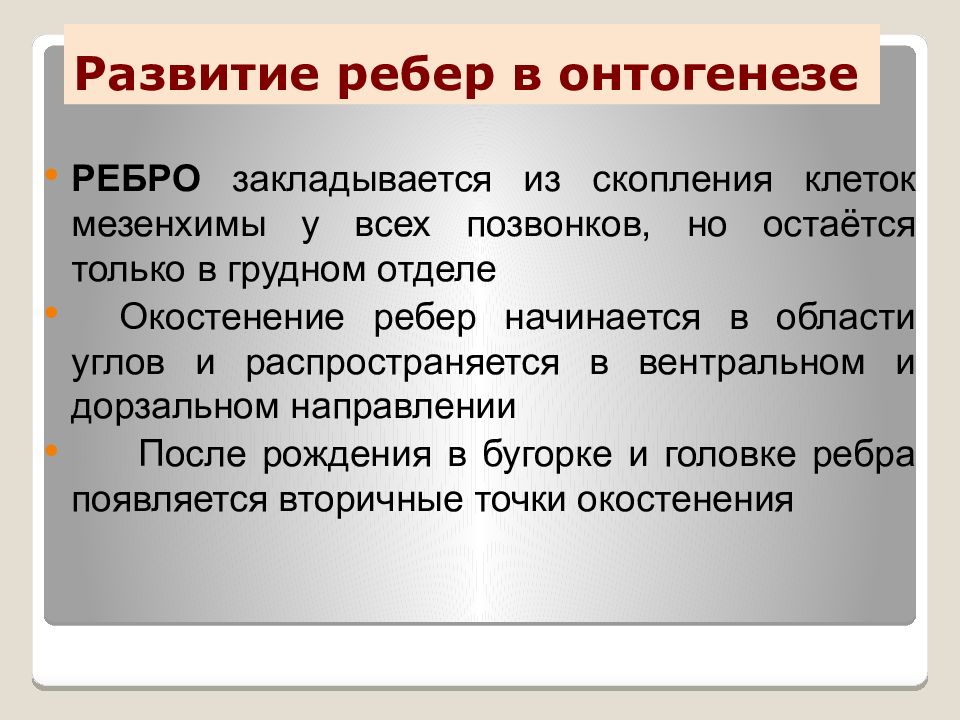

РЕБРО закладывается из скопления клеток мезенхимы у всех позвонков, но остаётся только в грудном отделе Окостенение ребер начинается в области углов и распространяется в вентральном и дорзальном направлении После рождения в бугорке и головке ребра появляется вторичные точки окостенения

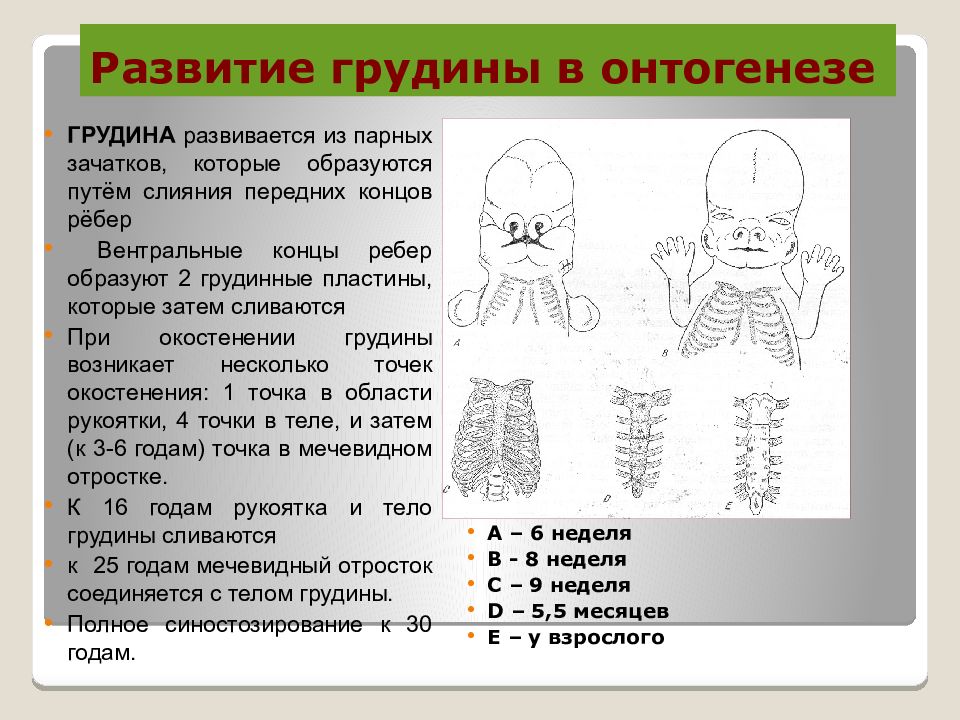

Слайд 38: Развитие грудины в онтогенезе

ГРУДИНА развивается из парных зачатков, которые образуются путём слияния передних концов рёбер Вентральные концы ребер образу ю т 2 грудинные пластины, которые з атем сливаются При окостенении грудины возникает несколько точек окостенения: 1 точка в области рукоятки, 4 точки в теле, и затем (к 3-6 годам) точка в мечевидном отростке. К 16 годам рукоятка и тело грудины сливаются к 25 годам мечевидный отросток соединяется с телом грудины. Полное синостозирование к 30 годам. А – 6 неделя В - 8 неделя С – 9 неделя D – 5,5 месяцев Е – у взрослого

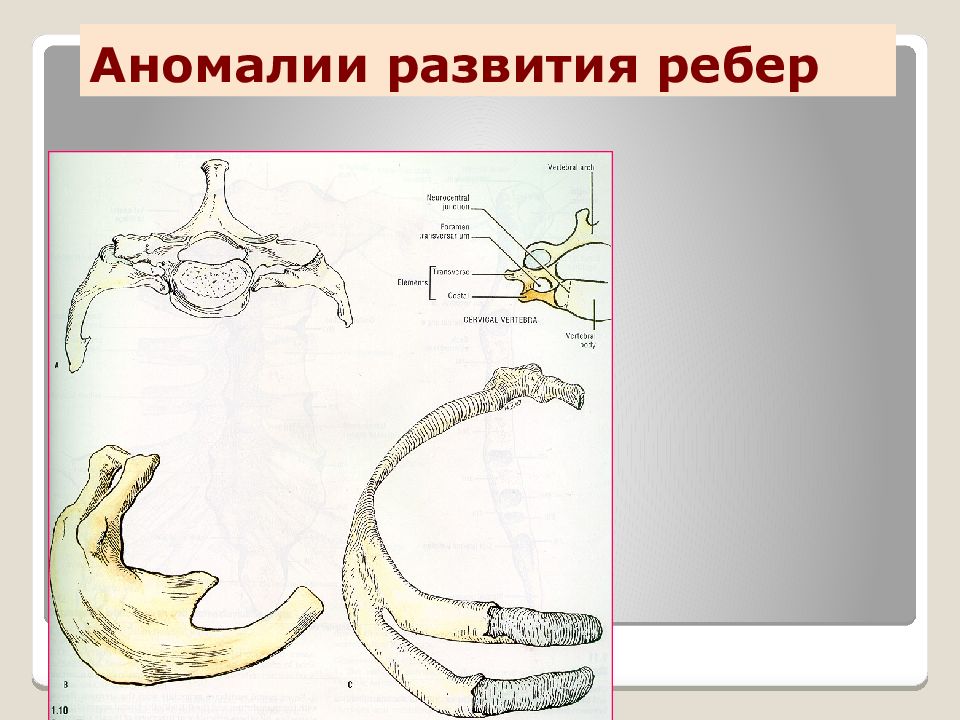

Слайд 39: АНОМАЛИИ развития ребер

Добавочные рёбра 6 и 7 шейного позвонка (регрессивная аномалия). 2) Добавочное 13-е ребро, связанное с 1 поясничным позвонком (регрессивная аномалия). 3) Р едукция ребер или раздвоение ребер.

Слайд 40: Аномалии развития ребер

7 шейн о е ребр о Ребра с раздвоенными грудинными концами (вилка Люшка)

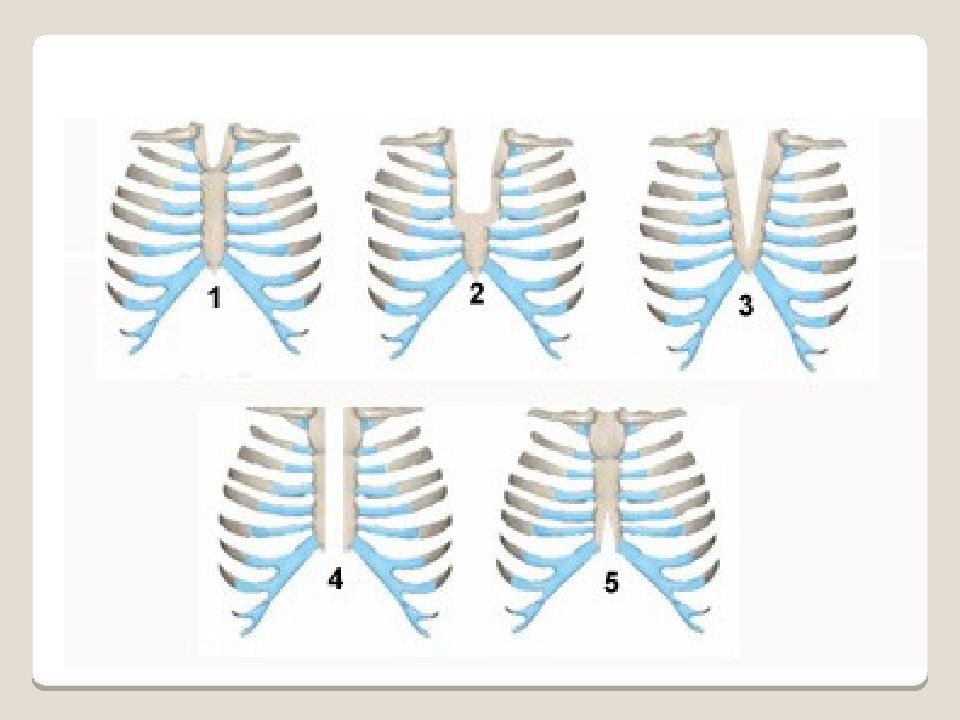

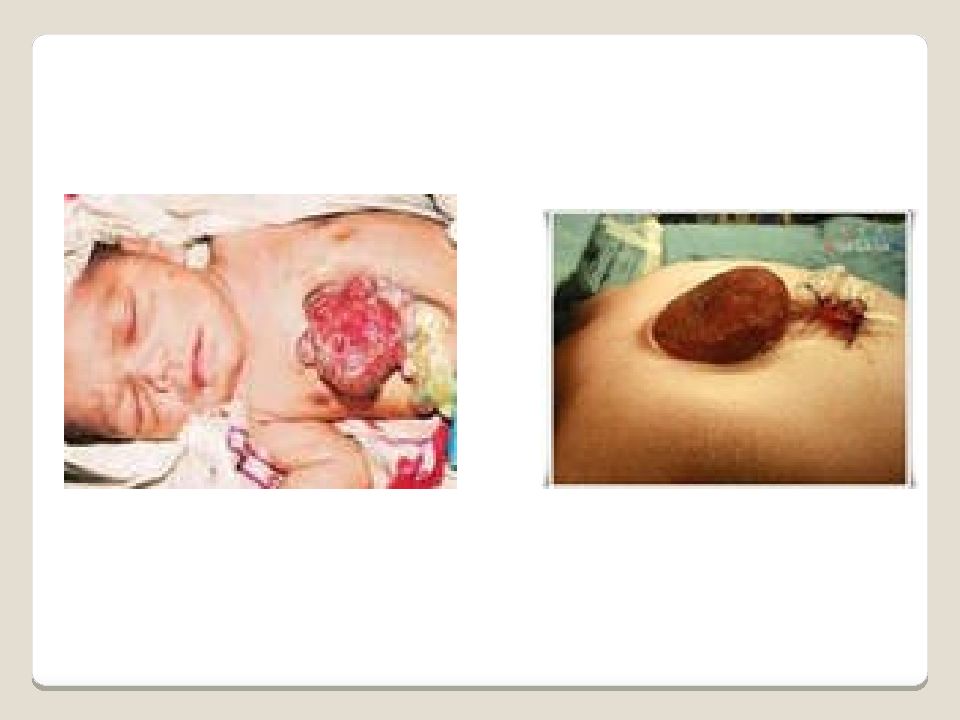

Слайд 42: Аномалии развития грудины

отверстия в теле грудины (результат неполного сращения парных закладок грудины) ; добавочные надгрудинные кости, сращенные с рукояткой грудины в области яремной вырезки. Полное или частичное расщепление грудины

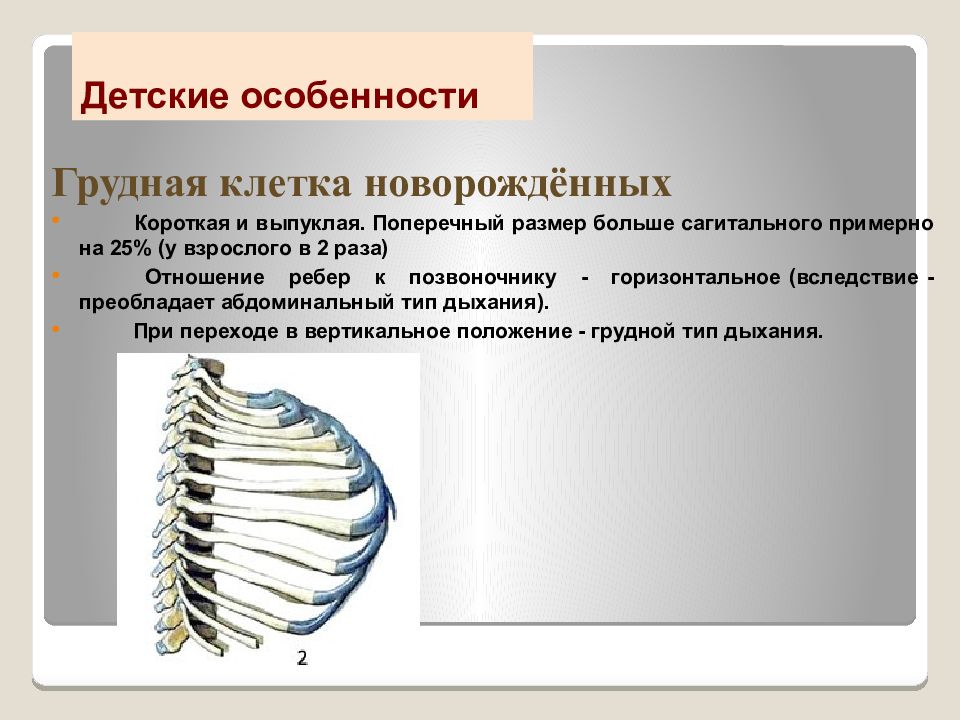

Слайд 45: Детские особенности

Грудная клетка новорождённых Короткая и выпуклая. Поперечный размер больше сагитального примерно на 25% (у взрослого в 2 раза) Отношение ребер к позвоночнику - горизонтальное (вследствие - преобладает абдоминальный тип дыхания). При переходе в вертикальное положение - грудной тип дыхания.

Слайд 46

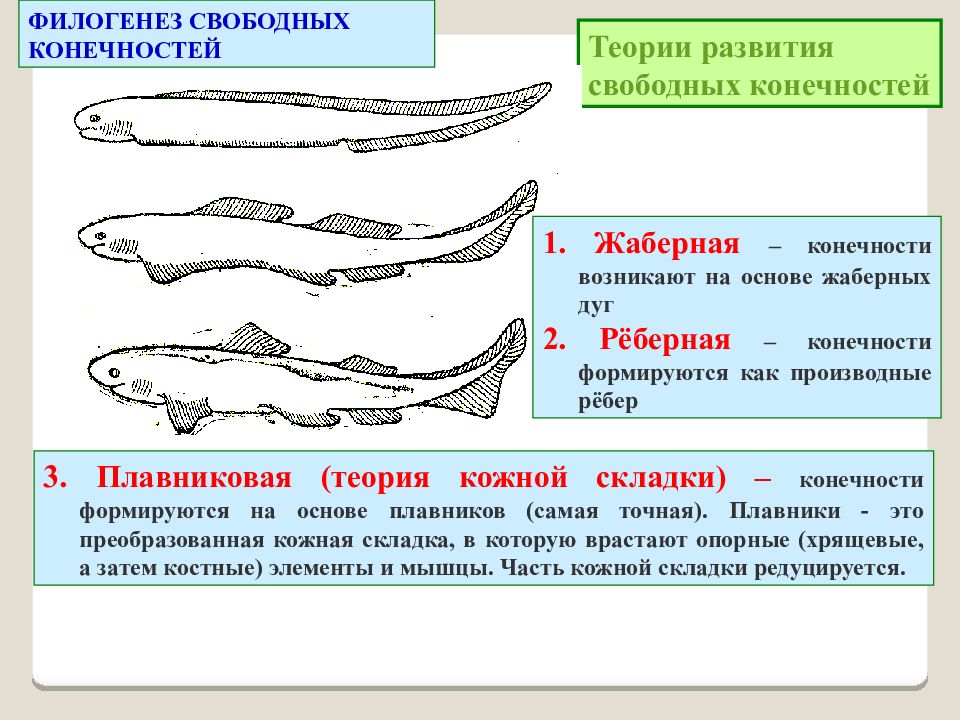

Теории развития свободных конечностей 3. Плавниковая (теория кожной складки) – конечности формируются на основе плавников (самая точная). Плавники - это преобразованная кожная складка, в которую врастают опорные (хрящевые, а затем костные) элементы и мышцы. Часть кожной складки редуцируется. 1. Жаберная – конечности возникают на основе жаберных дуг 2. Рёберная – конечности формируются как производные рёбер ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Слайд 47

ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Исходным филогенетическим материалом для свободных конечностей позвоночных послужили парные плавники ископаемых кистеперых рыб, которые образуются на основе мезенхимы боковых кожных складок. Латимерия

Слайд 48: ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ

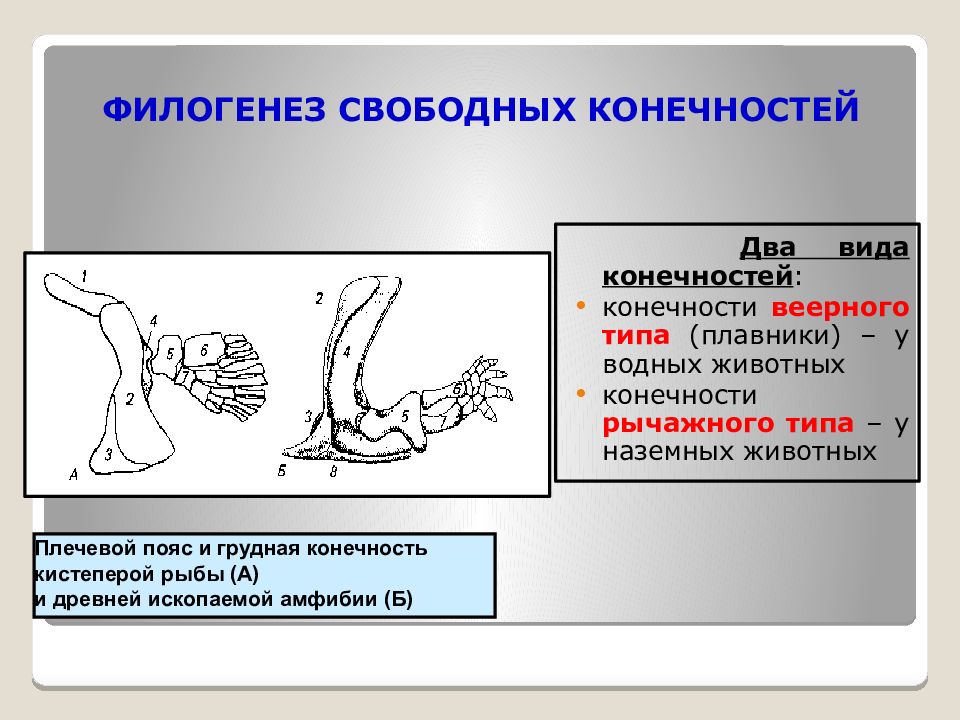

Два вида конечностей : конечности веерного типа (плавники) – у водных животных конечности рычажного типа – у наземных животных Плечевой пояс и грудная конечность кистеперой рыбы (А) и древней ископаемой амфибии (Б) ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Слайд 49: Конечности веерного типа (плавники)

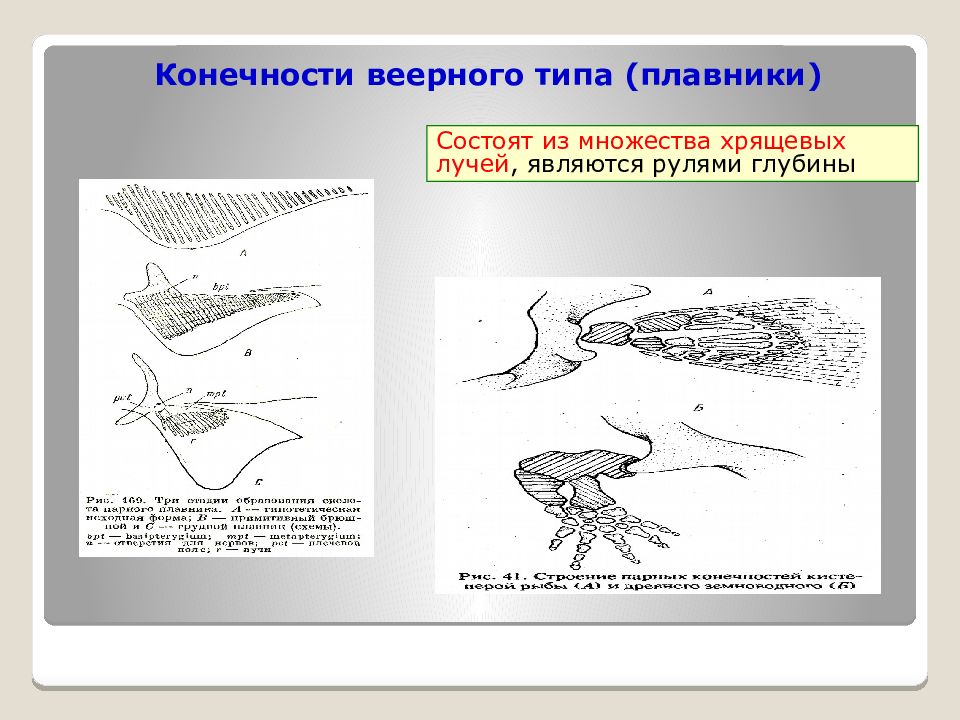

Состоят из множества хрящевых лучей, являются рулями глубины

Слайд 50

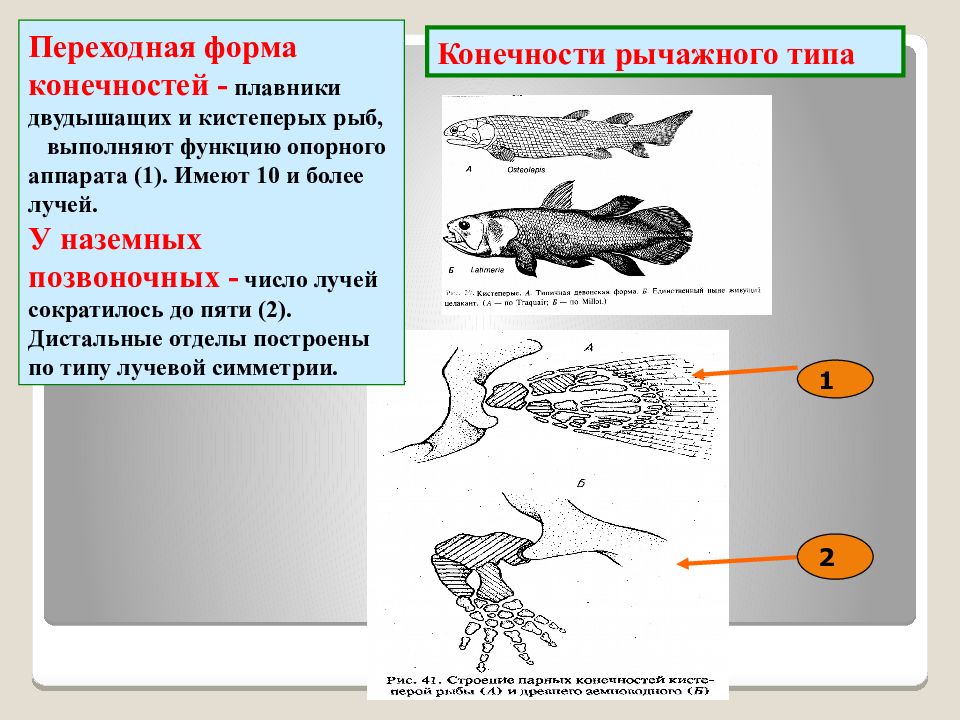

Конечности рычажного типа 1 2 Переходная форма конечностей - плавники двудышащих и кистеперых рыб, выполняют функцию опорного аппарата (1). Имеют 10 и более лучей. У наземных позвоночных - число лучей сократилось до пяти (2). Дистальные отделы построены по типу лучевой симметрии.

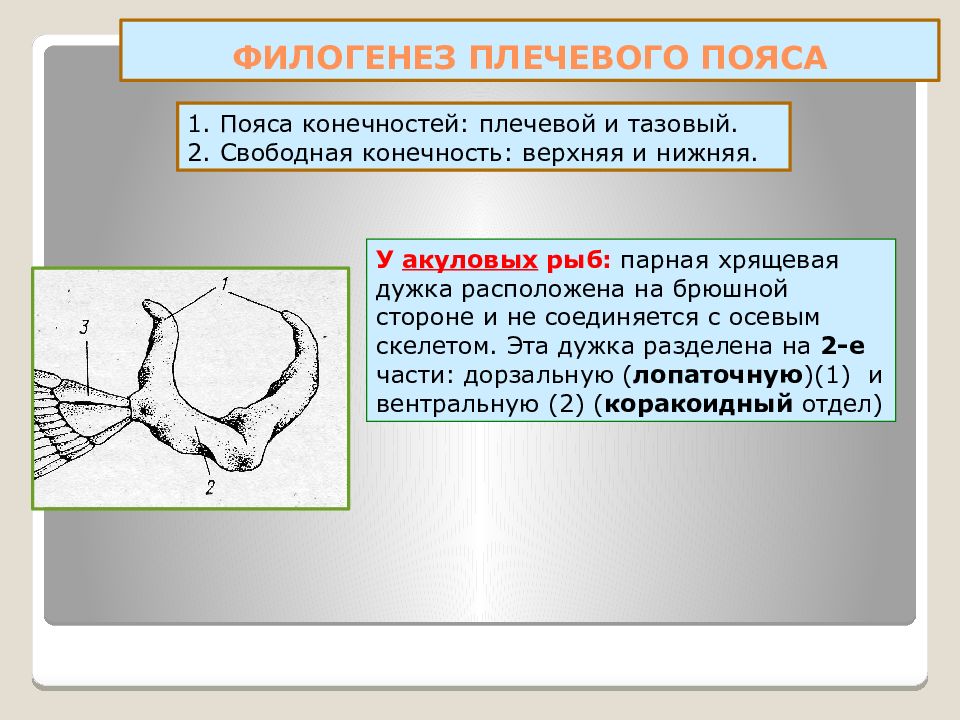

Слайд 51: ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

1. Пояса конечностей: плечевой и тазовый. 2. Свободная конечность: верхняя и нижняя. У акуловых рыб : парная хрящевая дужка расположена на брюшной стороне и не соединяется с осевым скелетом. Эта дужка разделена на 2-е части: дорзальную ( лопаточную )(1) и вентральную (2) ( коракоидный отдел)

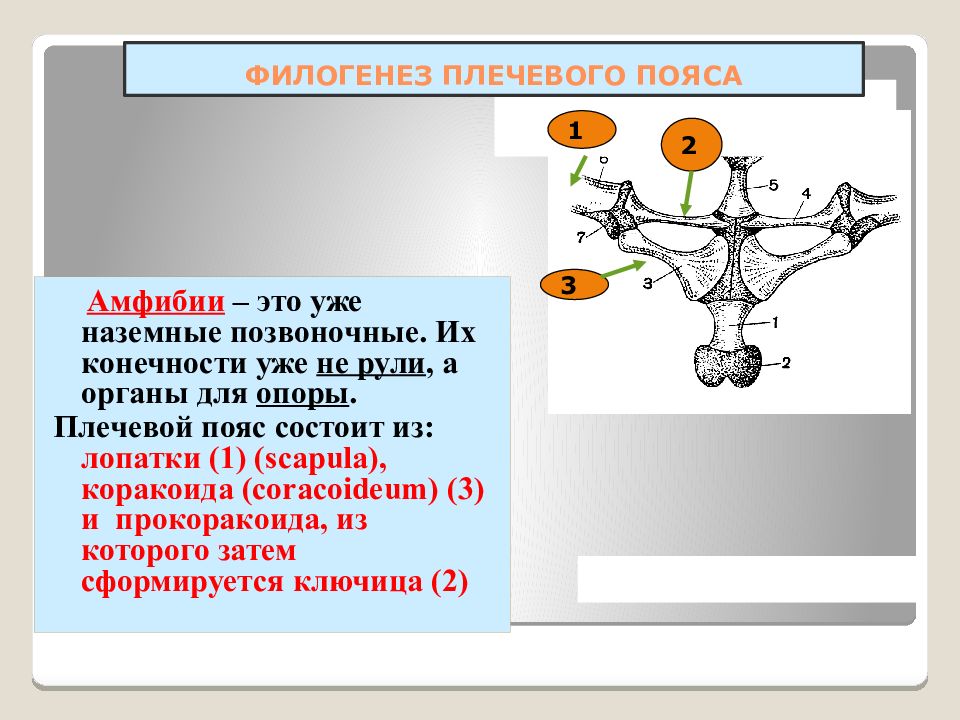

Слайд 52: ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Амфибии – это уже наземные позвоночные. Их конечности уже не рули, а органы для опоры. Плечевой пояс состоит из: лопатки (1) (scapula ), коракоида ( coracoideum ) (3 ) и прокоракоида, из которого затем сформируется ключица (2) ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 3 1 2

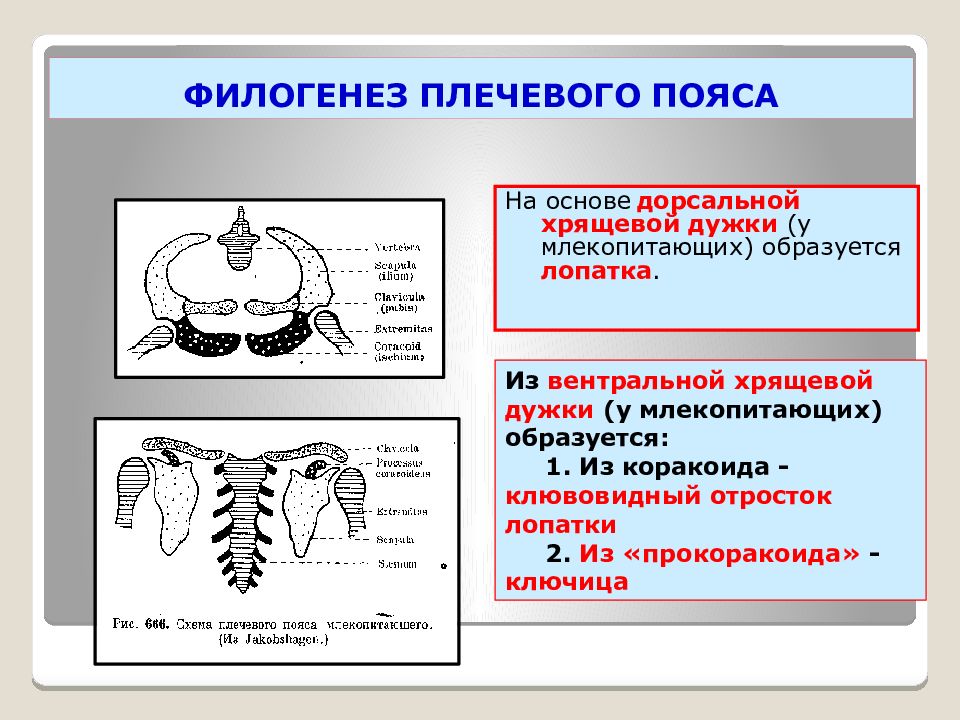

Слайд 53: ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Из вентральной хрящевой дужки (у млекопитающих) образуется: 1. Из коракоида - клювовидный отросток лопатки 2. Из «прокоракоида» - ключица На основе дорсальной хрящевой дужки (у млекопитающих) образуется лопатка.

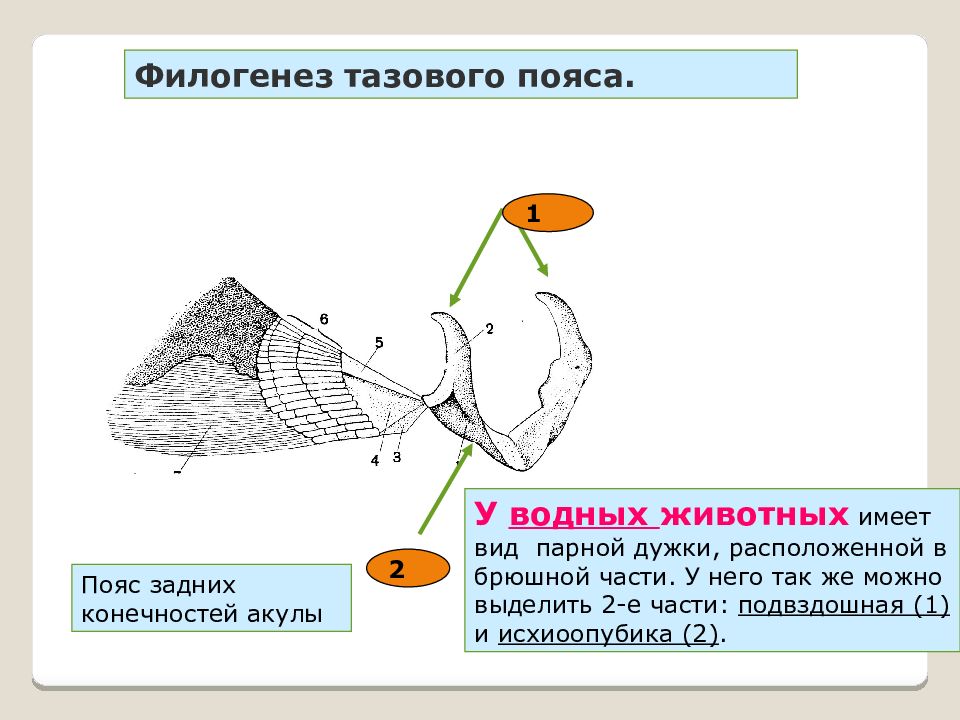

Слайд 54

У водных животных и меет вид парной дужки, расположенной в брюшной части. У него так же можно выделить 2-е части: подвздошная (1) и исхиоопубика (2). Пояс задних конечностей акулы 1 2 Филогенез тазового пояса.

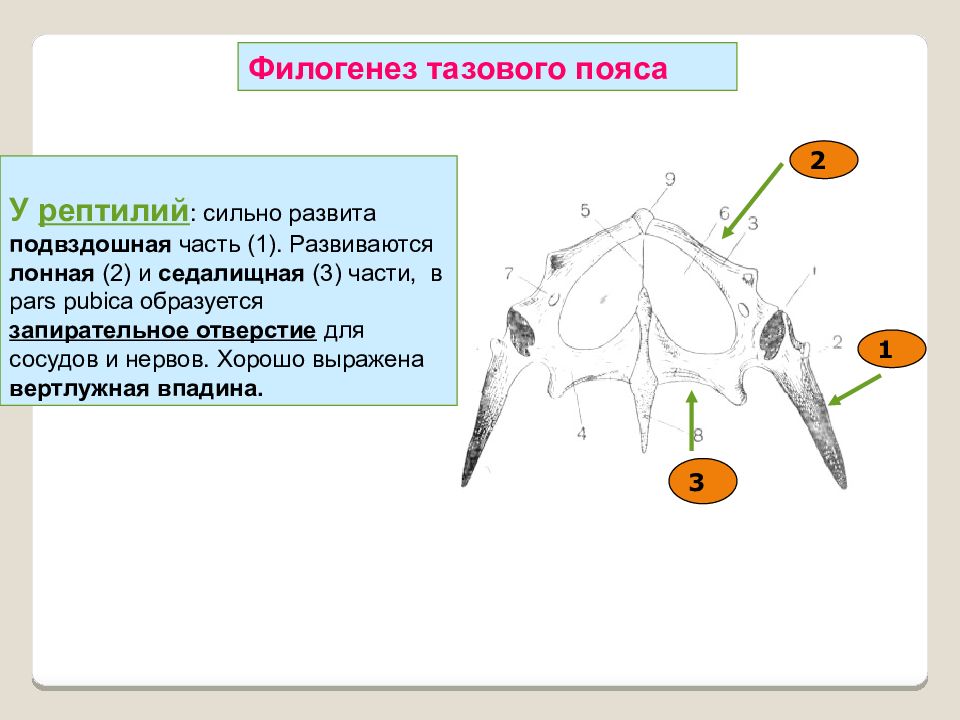

Слайд 55

У рептилий : сильно развита подвздошная часть (1). Развиваются лонная (2) и седалищная (3) части, в pars pubica образуется запирательное отверстие для сосудов и нервов. Хорошо выражена вертлужная впадина. Филогенез тазового пояса 1 2 3

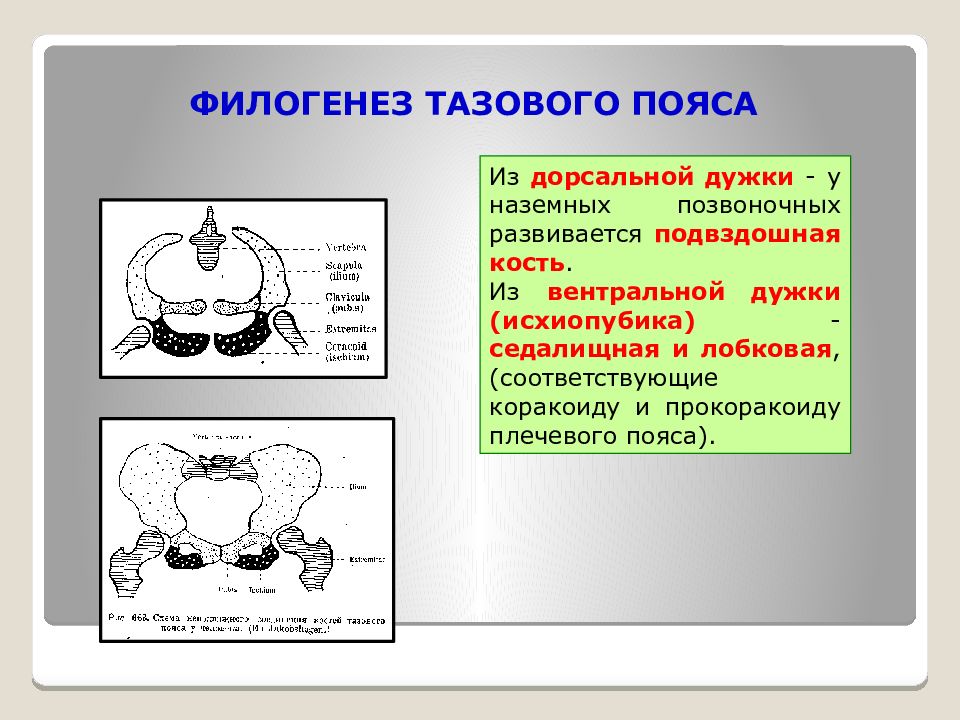

Слайд 56: ФИЛОГЕНЕЗ ТАЗОВОГО ПОЯСА

Из дорсальной дужки - у наземных позвоночных развивается подвздошная кость. Из вентральной дужки ( исхиопубика ) - седалищная и лобковая, (соответствующие коракоиду и прокоракоиду плечевого пояса).

Слайд 57: ФИЛОГЕНЕЗ ТАЗОВОГО ПОЯСА

У млекопитающих все три кости сливаются в одну тазовую кость.

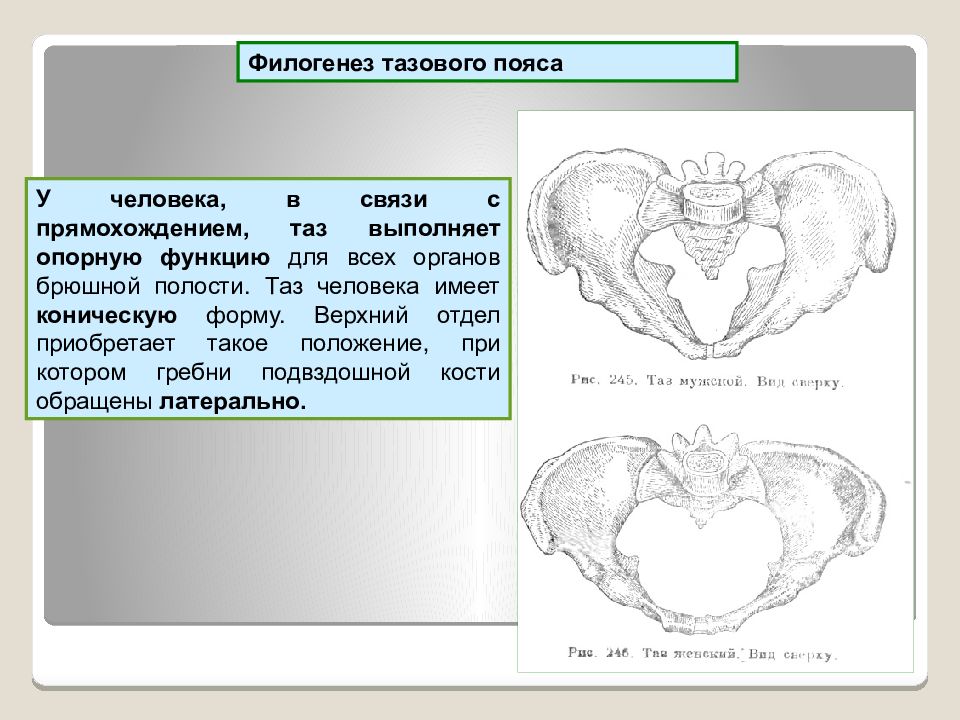

Слайд 58

Филогенез тазового пояса У человека, в связи с прямохождением, таз выполняет опорную функцию для всех органов брюшной полости. Таз человека имеет коническую форму. Верхний отдел приобретает такое положение, при котором гребни подвздошной кости обращены латерально.

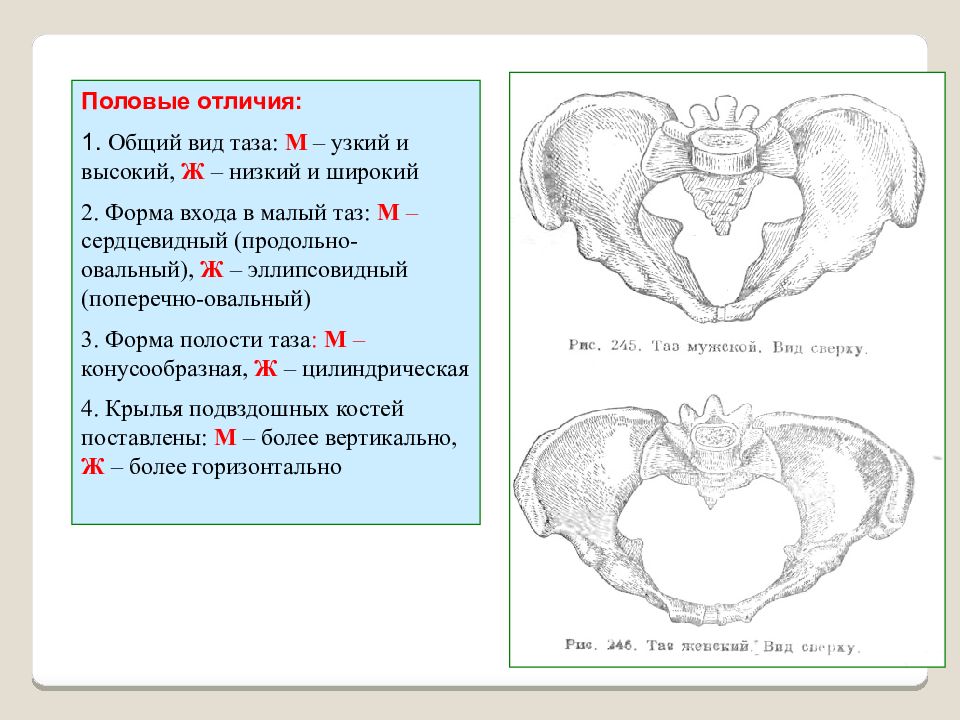

Слайд 59

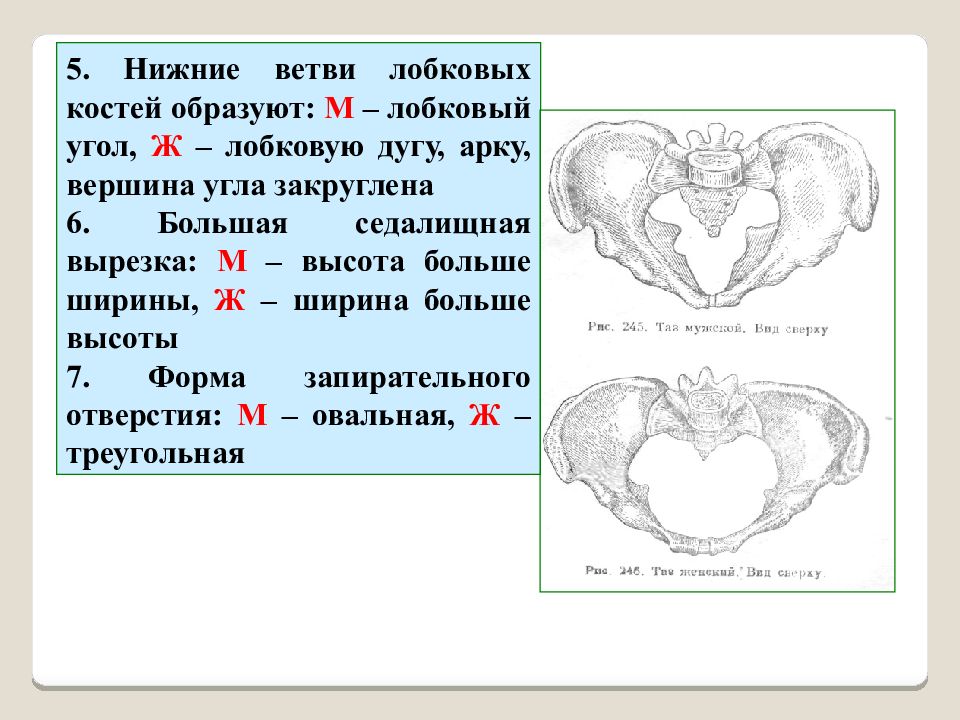

Половые отличия: 1. Общий вид таза: М – узкий и высокий, Ж – низкий и широкий 2. Форма входа в малый таз: М – сердцевидный (продольно-овальный), Ж – эллипсовидный (поперечно-овальный) 3. Форма полости таза : М – конусообразная, Ж – цилиндрическая 4. Крылья подвздошных костей поставлены: М – более вертикально, Ж – более горизонтально

Слайд 60

5. Нижние ветви лобковых костей образуют: М – лобковый угол, Ж – лобковую дугу, арку, вершина угла закруглена 6. Большая седалищная вырезка: М – высота больше ширины, Ж – ширина больше высоты 7. Форма запирательного отверстия: М – овальная, Ж – треугольная

Слайд 61: ОБЩИЙ ПЛАН СТPОЕНИЯ скелета конечностей позвоночных

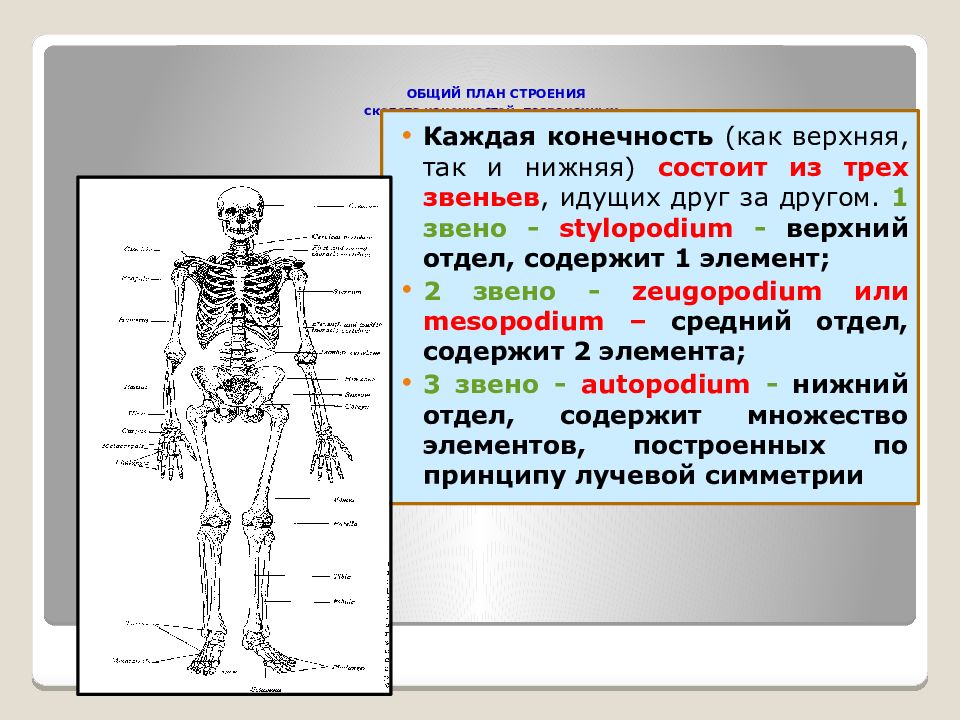

Каждая конечность (как верхняя, так и нижняя) состоит из трех звеньев, идущих друг за другом. 1 звено - stylopodium - верхний отдел, содержит 1 элемент ; 2 звено - zeugopodium или mesopodium – средний отдел, содержит 2 элемента ; 3 звено - autopodium - нижний отдел, содержит множество элементов, построенных по принципу лучевой симметрии

Слайд 62

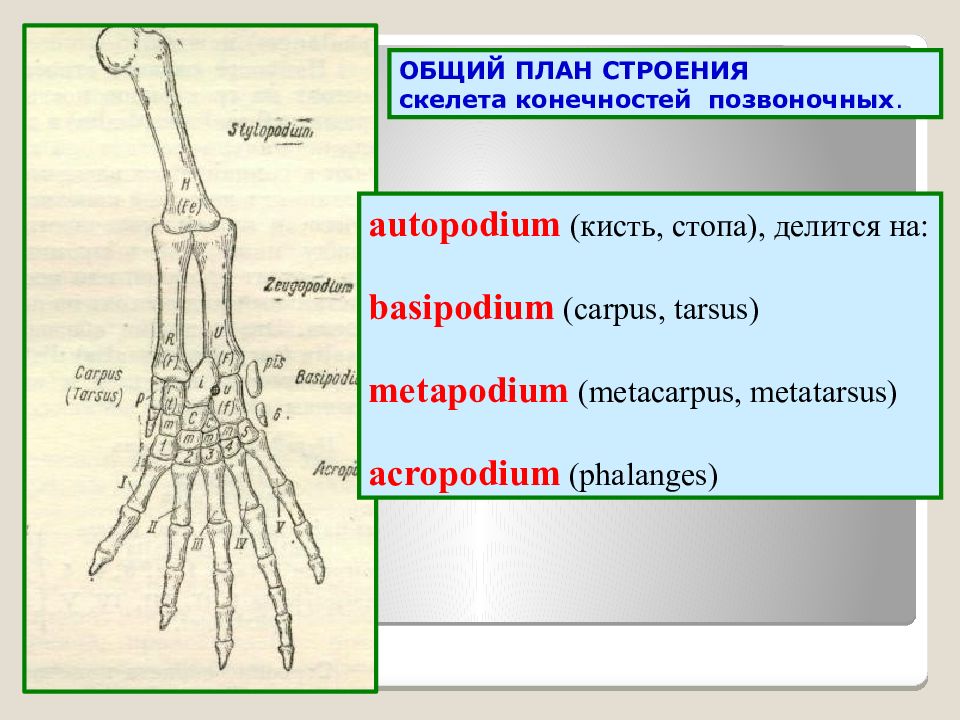

ОБЩИЙ ПЛАН СТPОЕНИЯ скелета конечностей позвоночных. autopodium (кисть, стопа), делится на: basipodium ( carpus, tarsus ) metapodium ( metacarpus, metatarsus ) а cropodium ( phalanges )

Слайд 63

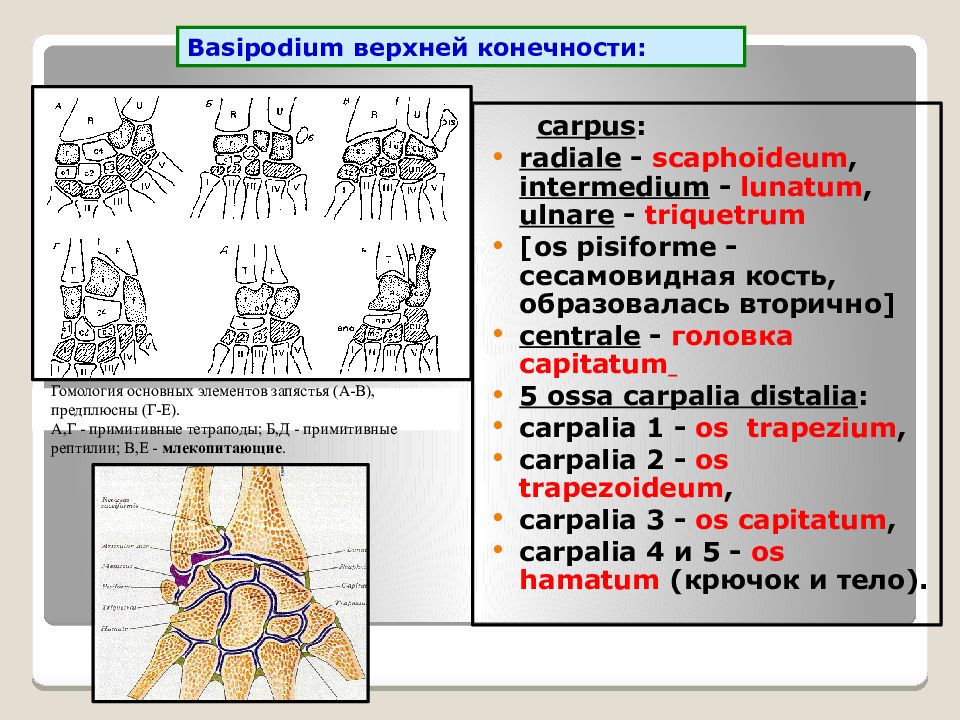

carpus : radiale - scaph o ideum, intermedium - lunatum, ulnare - triquetrum [ os pisiforme - сесамовидная кость, образовалась вторично] centrale - головка capitatum 5 ossa carpalia distalia : c arpalia 1 - os trapezium, carpalia 2 - os trapezoideum, carpalia 3 - os capitatum, carpalia 4 и 5 - os hamatum (крючок и тело). Гомология основных элементов запястья (А-В), предплюсны (Г-Е). А,Г - примитивные тетраподы; Б,Д - примитивные рептилии; В,Е - млекопитающие. B asipodium верхней конечности:

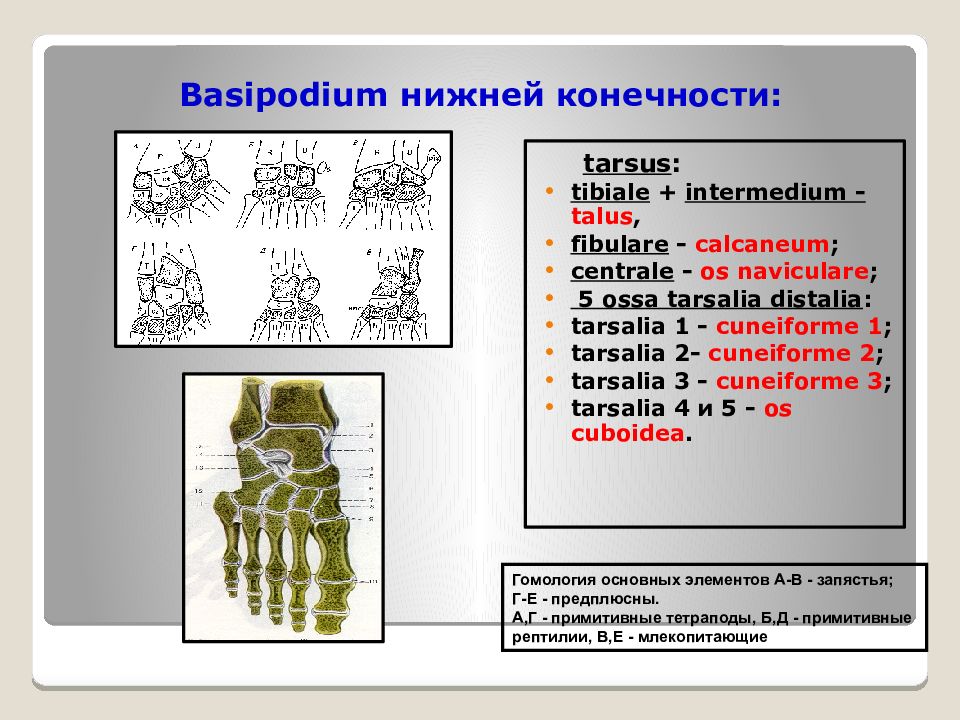

Слайд 64: B asipodium нижней конечности:

tarsus : t ibiale + intermedium - talus, fibulare - calcaneum ; centrale - os naviculare ; 5 ossa tarsalia distalia : tarsalia 1 - cuneiforme 1 ; tarsalia 2- cuneiforme 2 ; tarsalia 3 - cuneiforme 3 ; tarsalia 4 и 5 - os cuboidea. Гомология основных элементов А-В - запястья ; Г-Е - предплюсны. А,Г - примитивные тетраподы, Б,Д - примитивные рептилии, В,Е - млекопитающие

Слайд 65: Преобразования аутоподиума в филогенезе :

срастание двух и более костных элементов в одну кость, редукция некоторых костей, развитие дополнительных костей (сесамовидных).

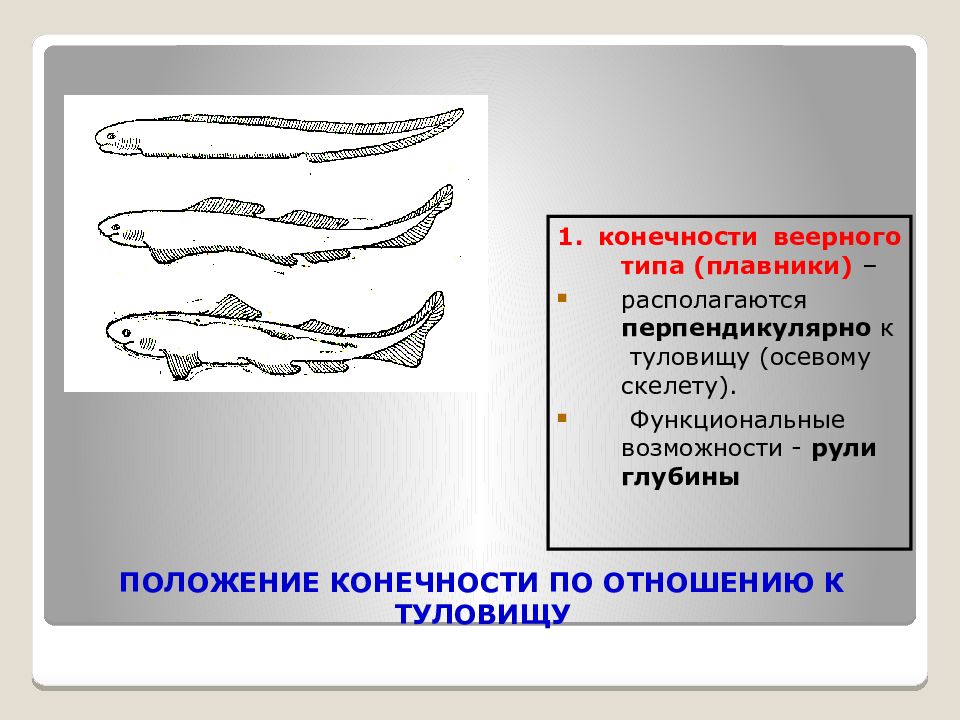

Слайд 66: ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ

1. конечности веерного типа (плавники) – располагаются перпендикулярно к туловищу (осевому скелету). Функциональные возможности - р ули глубины

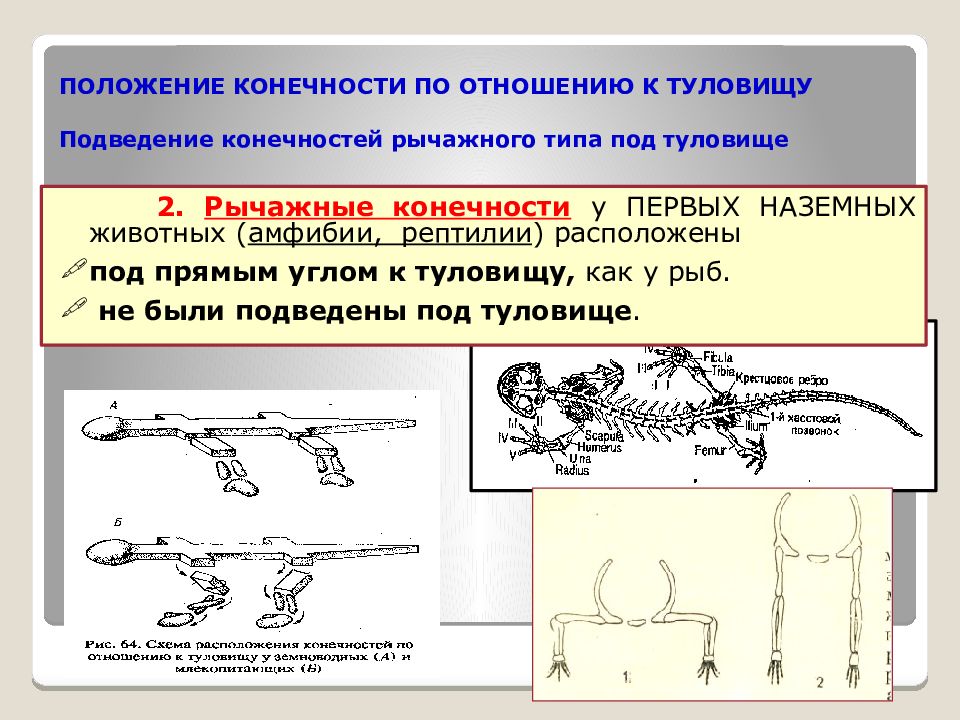

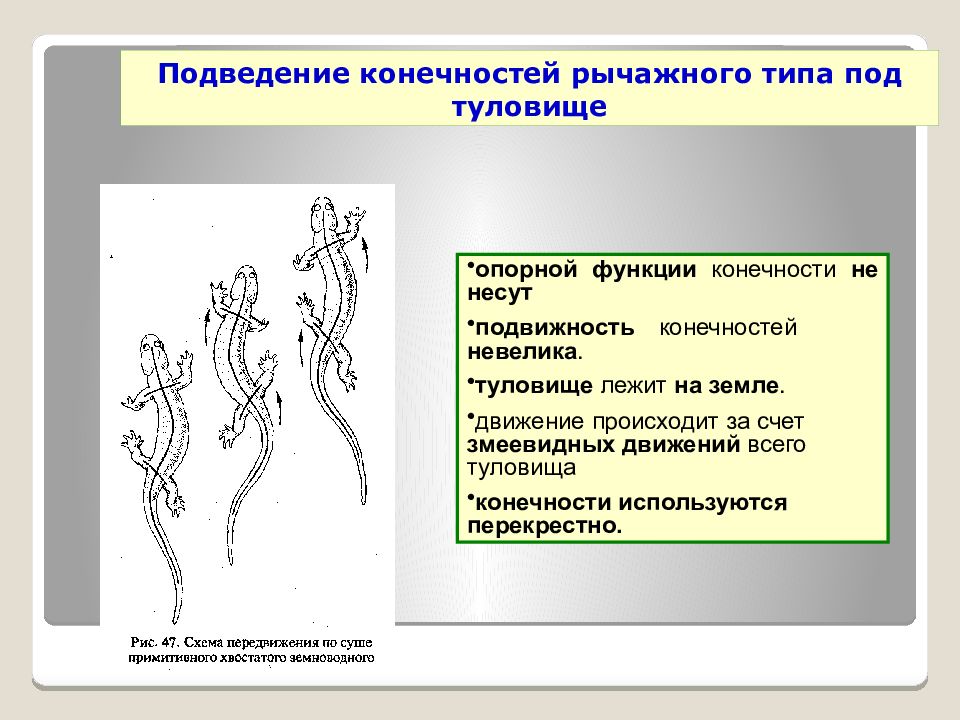

Слайд 67: ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ Подведение конечностей рычажного типа под туловище

2. Рычажные конечности у ПЕPВЫХ НАЗЕМНЫХ животных ( амфибии, рептилии ) расположены под прямым углом к туловищу, как у рыб. не были подведены под туловище.

Слайд 68: Подведение конечностей рычажного типа под туловище

опорной функции конечности не несут подвижность конечностей невелика. туловище лежит на земле. движение происходит за счет змеевидных движений всего туловища конечности используются перекрестно.

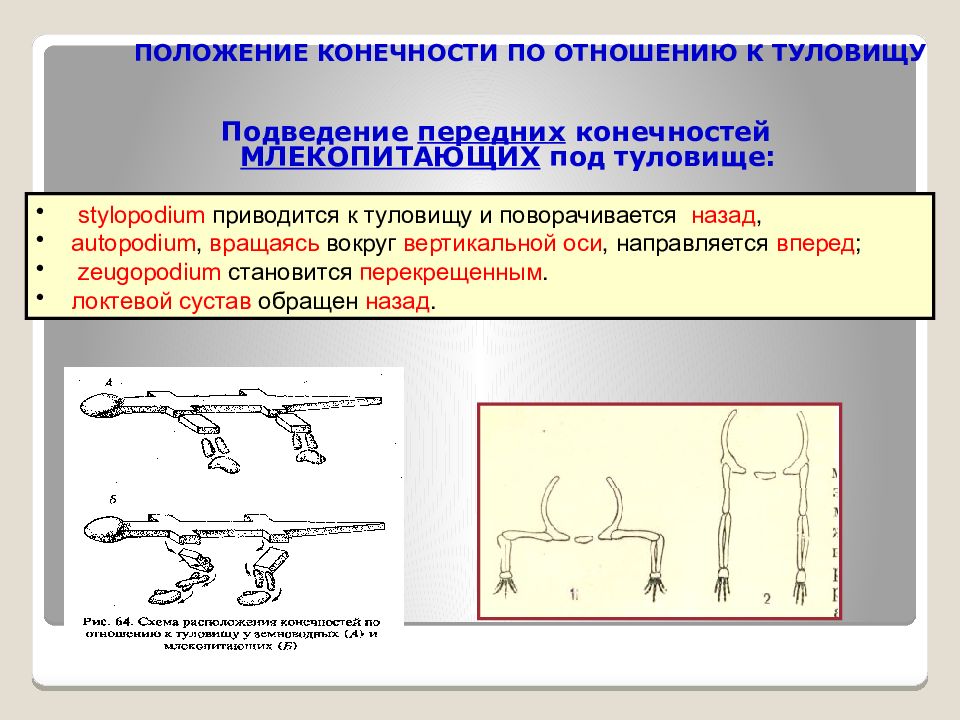

Слайд 69: ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ

Подведение передних конечностей МЛЕКОПИТАЮЩИХ под туловище: stylopodium приводится к туловищу и поворачивается назад, autopodium, вращаясь вокруг вертикальной оси, направляется вперед ; zeugopodium становится перекрещенным. локтевой сустав обращен назад.

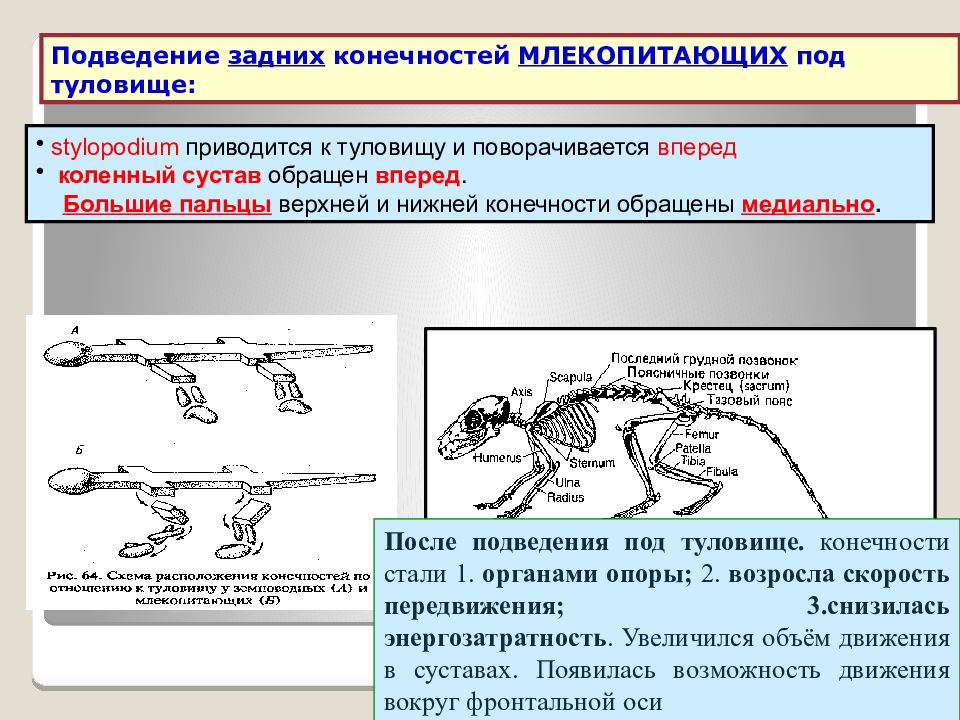

Слайд 70

stylopodium приводится к туловищу и поворачивается вперед коленный сустав обращен вперед. Большие пальцы верхней и нижней конечности обращены медиально. После подведения под туловище. конечности стали 1. органами опоры; 2. возросла скорость передвижения; 3.снизилась энергозатратность. Увеличился объём движения в суставах. Появилась возможность движения вокруг фронтальной оси Подведение задних конечностей МЛЕКОПИТАЮЩИХ под туловище:

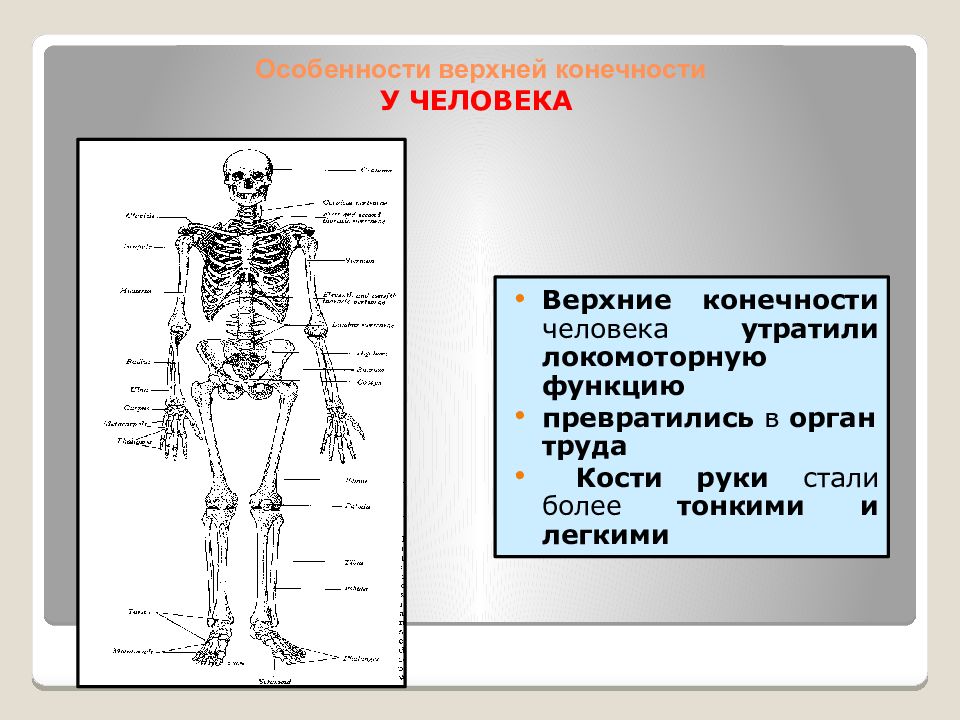

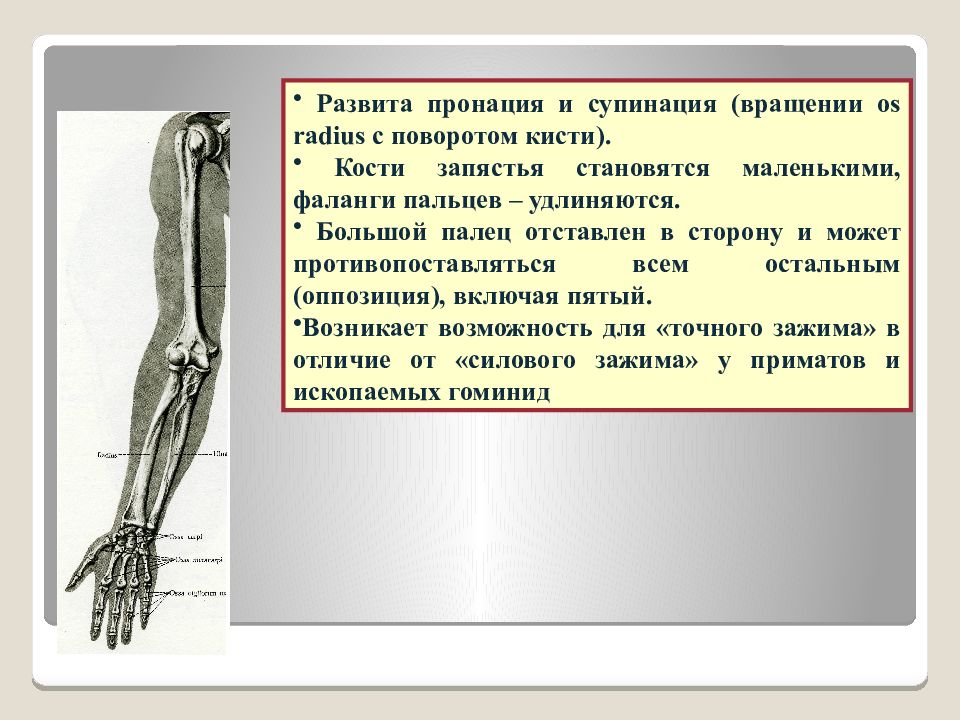

Слайд 71: Особенности верхней конечности У ЧЕЛОВЕКА

Верхние конечности человека утратили локомоторную функцию превратились в орган труда Кости руки стали более тонкими и легкими

Слайд 72

Развита пронация и супинация (вращении os radius с поворотом кисти). Кости запястья становятся маленькими, фаланги пальцев – удлиняются. Большой палец отставлен в сторону и может противопоставляться всем остальным (оппозиция), включая пятый. Возникает возможность для «точного зажима» в отличие от «силового зажима» у приматов и ископаемых гоминид

Слайд 73

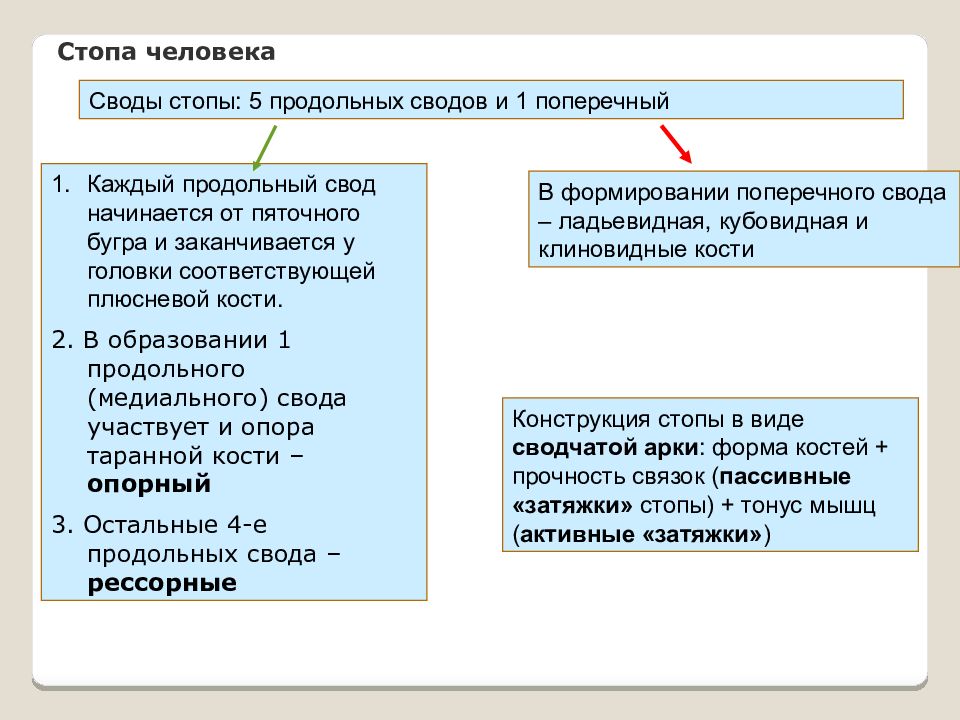

Стопа, как конечная опора тела потеряла свойства хватательной ноги, имеющейся у обезьян, вследствие чего пальцы сильно укоротились. Большой палец стоит в ряду с другими не отличается особой подвижностью, как на руке. Стопа приобрела форму свода Особенности нижней конечности

Слайд 74

Стопа человека Своды стопы: 5 продольных сводов и 1 поперечный Каждый продольный свод начинается от пяточного бугра и заканчивается у головки соответствующей плюсневой кости. 2. В образовании 1 продольного (медиального) свода участвует и опора таранной кости – опорный 3. Остальные 4-е продольных свода – рессорные В формировании поперечного свода – ладьевидная, кубовидная и клиновидные кости Конструкция стопы в виде сводчатой арки : форма костей + прочность связок ( пассивные «затяжки» стопы) + тонус мышц ( активные «затяжки» )

Слайд 75

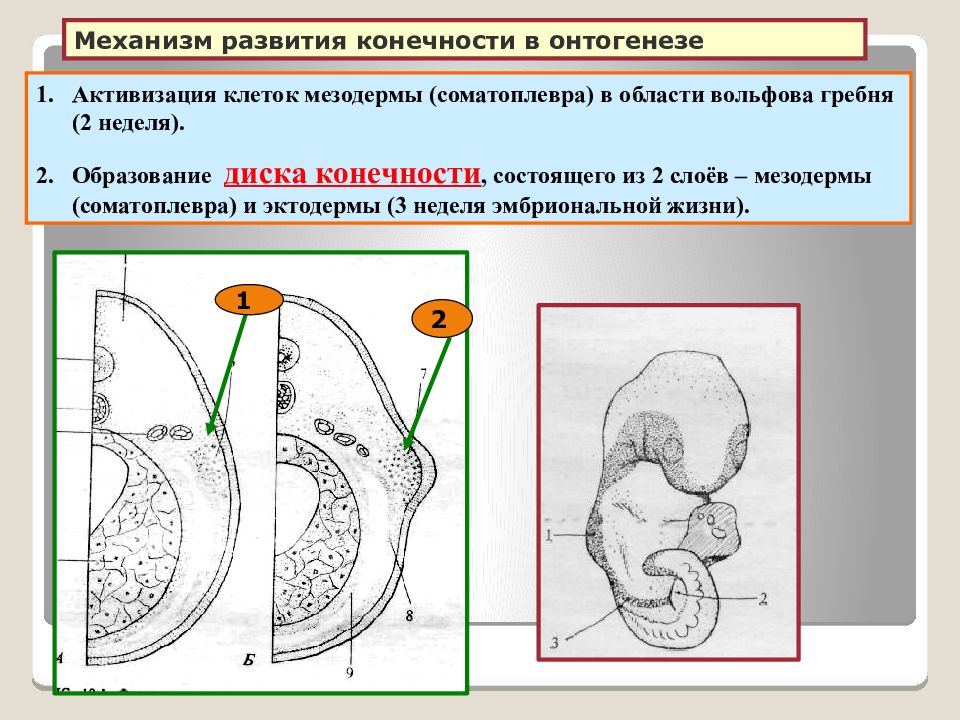

Активизация клеток мезодермы ( соматоплевра ) в области вольфова гребня (2 неделя). Образование диска конечности, состоящего из 2 слоёв – мезодермы ( соматоплевра ) и эктодермы (3 неделя эмбриональной жизни). Механизм развития конечности в онтогенезе 1 2

Слайд 76: Онтогенез конечностей

Апикальный гребень (А) куриного зародыша и (Б) человека А Б 3. На 4 - 5 неделе (стадия 30 сомитов) эмбриональной жизни формируются 4 почки конечностей : верхних – от 4 шейного до 1 грудного сомитов, нижних– на уровне поясничных и 1 крестцового сомитов. Утолщенная эктодерма на вершине почки – апикальный гребень – стимулятор и регулятор роста почки конечности 3

Слайд 77

Онтогенез конечностей 4. По мере роста почки конечности ее дистальная область уплощается, формируя структуру, пожожую на лопатку

Слайд 78

5. На 6 - 7 нед.– начало формирования пальцев кисти (стопы) виде 4-х радиальных бороздок. Становятся различимыми области локтевого ( коленного ) суставов. Эмбрион в начале 7 нед развития. 6. На 8-ой нед. большой палец руки постепенно отходит от остальных пальцев (Е).

Слайд 79

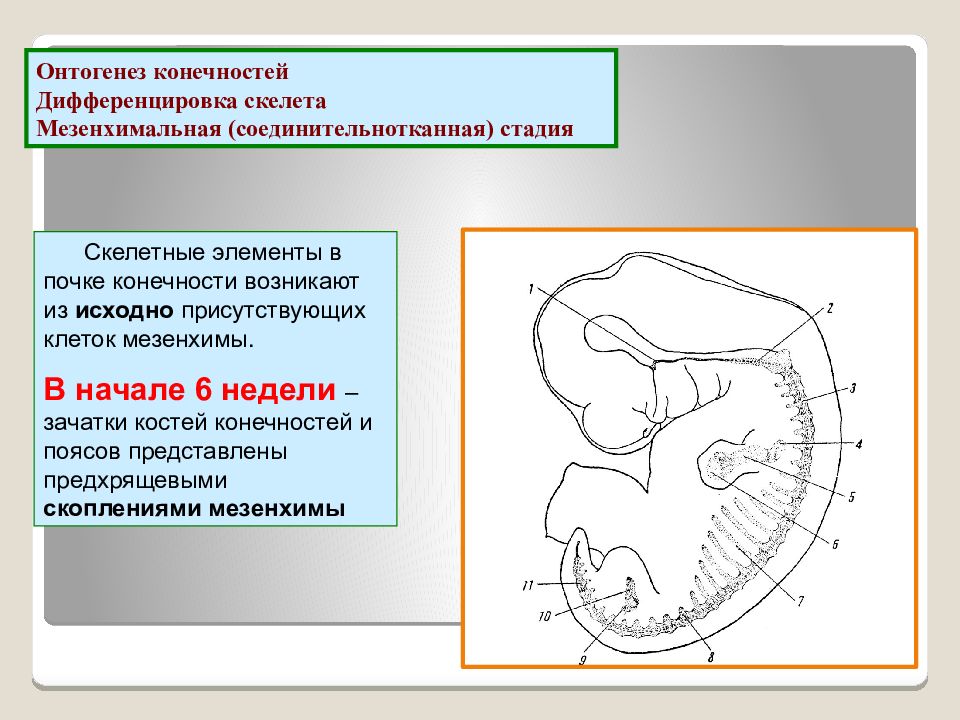

Скелетные элементы в почке конечности возникают из исходно присутствующих клеток мезенхимы. В начале 6 недели – зачатки костей конечностей и поясов представлены предхрящевыми скоплениями мезенхимы Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Мезенхимальная (соединительнотканная) стадия

Слайд 80

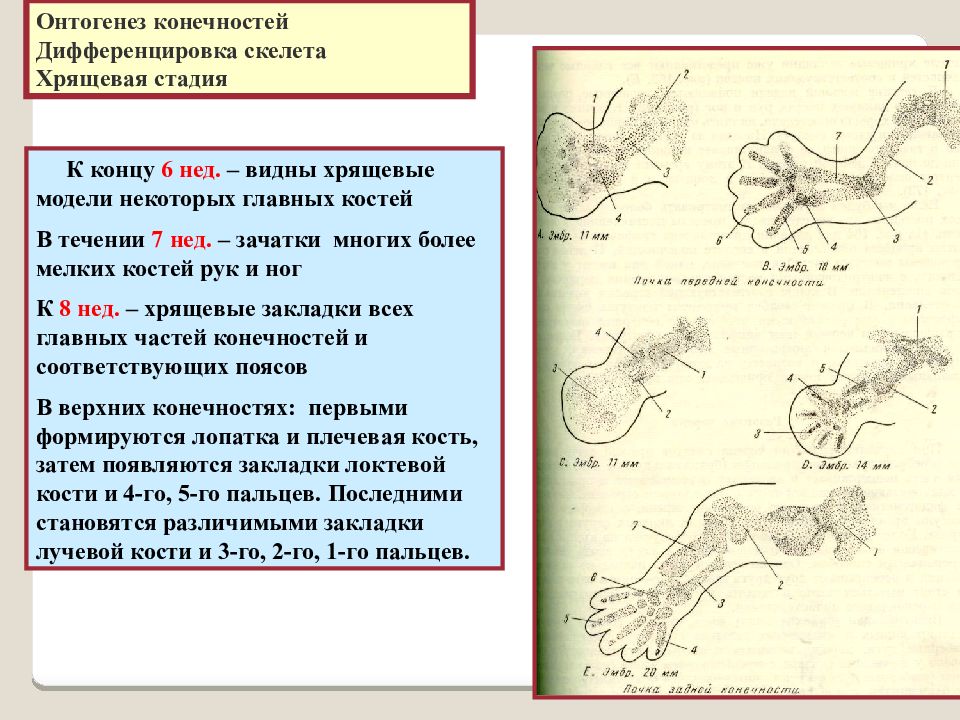

К концу 6 нед. – видны хрящевые модели некоторых главных костей В течении 7 нед. – зачатки многих более мелких костей рук и ног К 8 нед. – хрящевые закладки всех главных частей конечностей и соответствующих поясов В верхних конечностях: первыми формируются лопатка и плечевая кость, затем появляются закладки локтевой кости и 4-го, 5-го пальцев. Последними становятся различимыми закладки лучевой кости и 3-го, 2-го, 1-го пальцев. Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Хрящевая стадия

Слайд 81

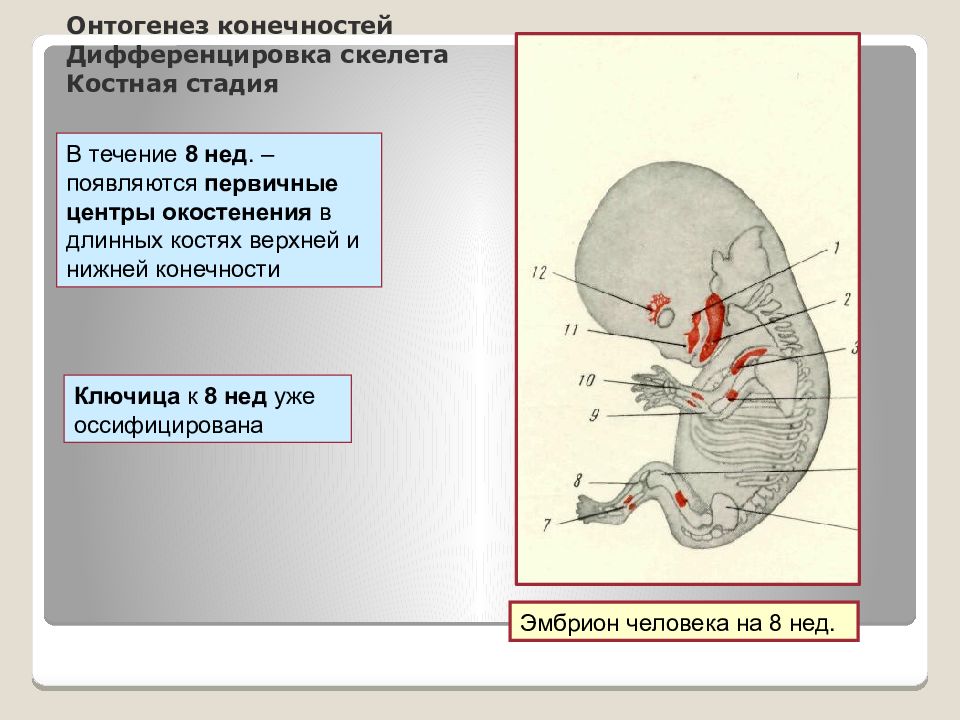

Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Костная стадия Эмбрион человека на 8 нед. В течение 8 нед. – появляются первичные центры окостенения в длинных костях верхней и нижней конечности Ключица к 8 нед уже оссифицирована

Слайд 82

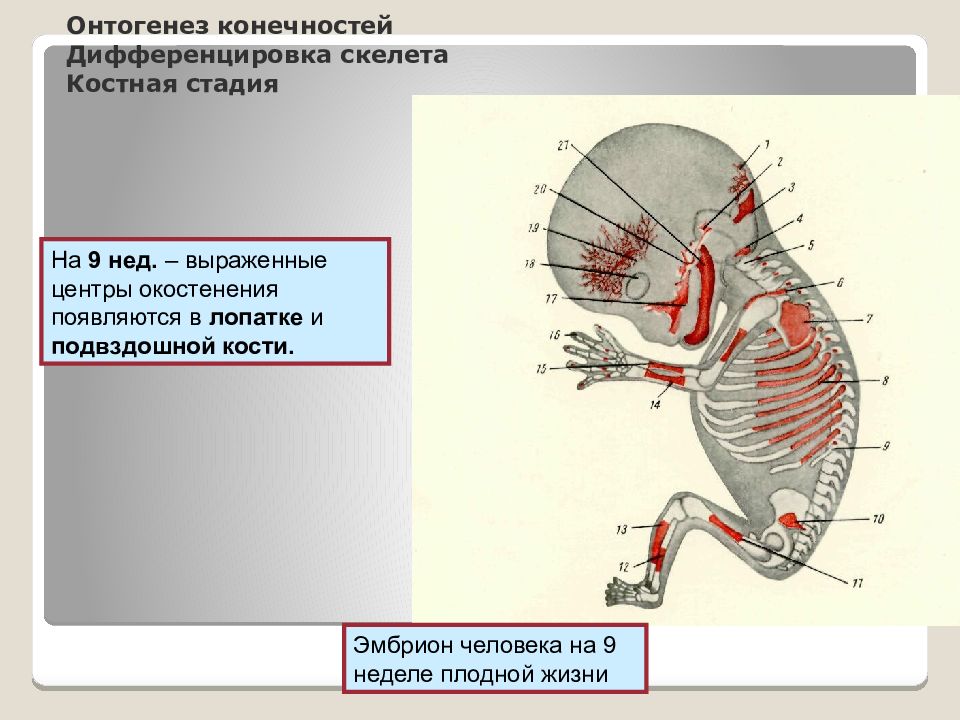

Эмбрион человека на 9 неделе плодной жизни На 9 нед. – выраженные центры окостенения появляются в лопатке и подвздошной кости. Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Костная стадия

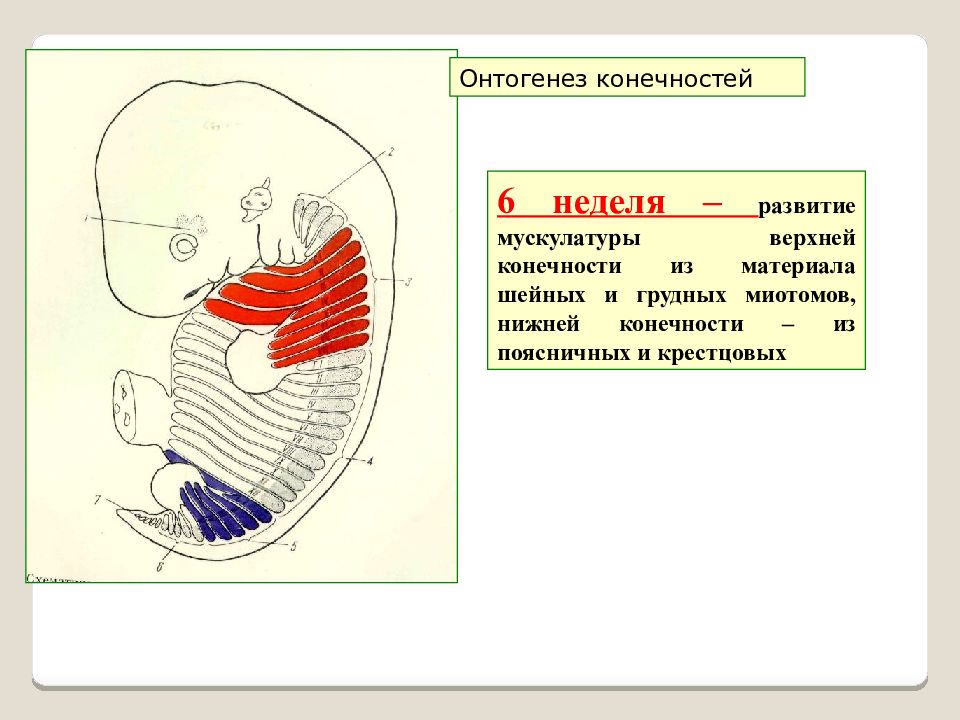

Слайд 83

6 неделя – развитие мускулатуры верхней конечности из материала шейных и грудных миотомов, нижней конечности – из поясничных и крестцовых Онтогенез конечностей

Слайд 84

Макроскопически развитие конечности начинается с образования почки конечности из уплощенного диска детерминированных клеток. По мере роста почки конечности ее дистальная область уплощается в виде лопатки. Зачатки пальцев появляются наподобие лучей. Вскоре становятся различимыми отдельные пальцы и области суставов (сочетание процессов пролиферации и гибели клеток – «некротические зоны»). К концу 8 недели все основные компоненты уже заложены и дальнейшее развитие конечности заключается в росте и ротации, в результате чего конечность приобретает свою дефинитивную конфигурацию. Онтогенез конечностей

Слайд 85

Новорожденный Правый плечевой сустав, 10 лет У новорожденных эпифизы трубчатых костей состоят из хрящевой ткани. Вторичные точки окостенения образуются после рождения, в течение первых 5 – 10 лет. Окончательное синостозирование эпифизов и диафизов наступает после 20 лет. ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ

Слайд 86

По срокам появления точек окостенения можно судить о возрасте ребенка. Например, окостенение головчатой, крючковидной - 1г., трехгранной - 3г., полулунной - 4г., ладьевидной - 5 лет, кость-тарпеция, трапецивидная - 6-7 лет, гороховидная - 8-15 лет. Полное окостенение происходит приблизительно к 24 годам. Рентгенография кисти ребенка 2,5 г., 6,5 г. лет Правая кисть, 8 лет ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ

Слайд 87

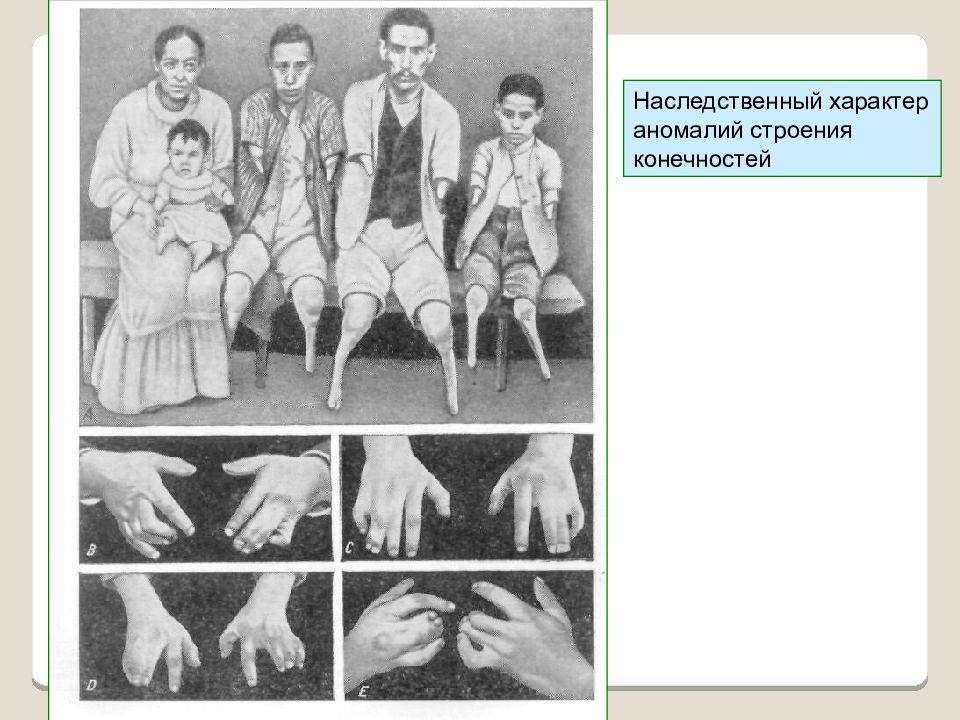

Аномалии развития конечностей Сиреномелия – сращение обеих почек нижних конечностей Амелия – полное отсутствие обеих пар конечностей Фокомелия – нормальные кисти и стопы «прикрепляются» к телу из-за отсутствия роста конечностей в длину (ласты тюленя)

Слайд 89

Аномалии развития конечностей Полидактилия – раздвоение пальца кисти E, (стопы) F. Синдактилия – неразделение пальцев кисти G, (стопы) H. Строение скелета при полидактилии руки (K) и ноги (N) Строение скелета при синдактилии ноги ( L ) (по Корнигу).

Слайд 91: Список литературы и интернет-ресурсов

1 Привес М.Г. Анатомия человека : учебник для студ.мед.вузов / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. -12-е изд.,перераб.и доп.. -СПб.: СПбМАПО, 2009. -720 с. УЧЛ - Учебник, УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом 2 Сапин М.Р. Анатомия человека: учебник для студ.мед.вузов / М.Р. Сапин [и др.]; УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано методсоветом ВУЗа 3 Б. Карлсон Основы эмбриологии по Пэттену (в двух томах); Пер.с англ./, Москва «Мир». - 1983. - с.316 - 353 Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/