Первый слайд презентации: Методы непосредственного обследования больного ЧАСТЬ II

Слайд 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ

Понятие о пальпации. Понятие о перкуссии. Понятие об аускультации. Клиническая топография.

Слайд 3: Дефиниция метода пальпации

palpatio; лат. поглаживание, ощупывание. метод диагностического исследования путем ощупывания определенной части тела; основан на тактильной, температурной, стереометрической и других видах чувствительности кожи ладоней.

Метод пальпации проводится наряду с осмотром, при исследовании кожи и местном осмотре. Пальпацию всегда используют при исследовании внутренних органов, обычно вслед за осмотром. Проводят пальпацию одной или обеими руками, положив кисти ладонной поверхностью полностью (плашмя) на кожу исследуемого участка тела больного. Мышцы пальпирующей кисти должны быть расслаблены, а ощупывающие движения легкими, плавными и осторожными

Слайд 5: Виды пальпации

Поверхностная скользящая или ориентировочная. Глубокая ( palpatio рrofunda ). Проникающая ( palpatio рenetrans ). Баллотирующая ( толчкообразная). Бимануальная ( palpatio bimanualis ). Методическая (по Образцову –Стражеско). Рентгеновская.

Слайд 6: Методика поверхностной пальпации

Кожу пальпируют поглаживанием, слегка соприкасаясь с ней ладонями, а подлежащие ткани ощупывают путем скольжения по их поверхности пальцами пальпирующей руки вместе с кожей исследуемого участка, при этом слегка надавливают на исследуемую ткань.

Слайд 7: Методика поверхностной пальпации

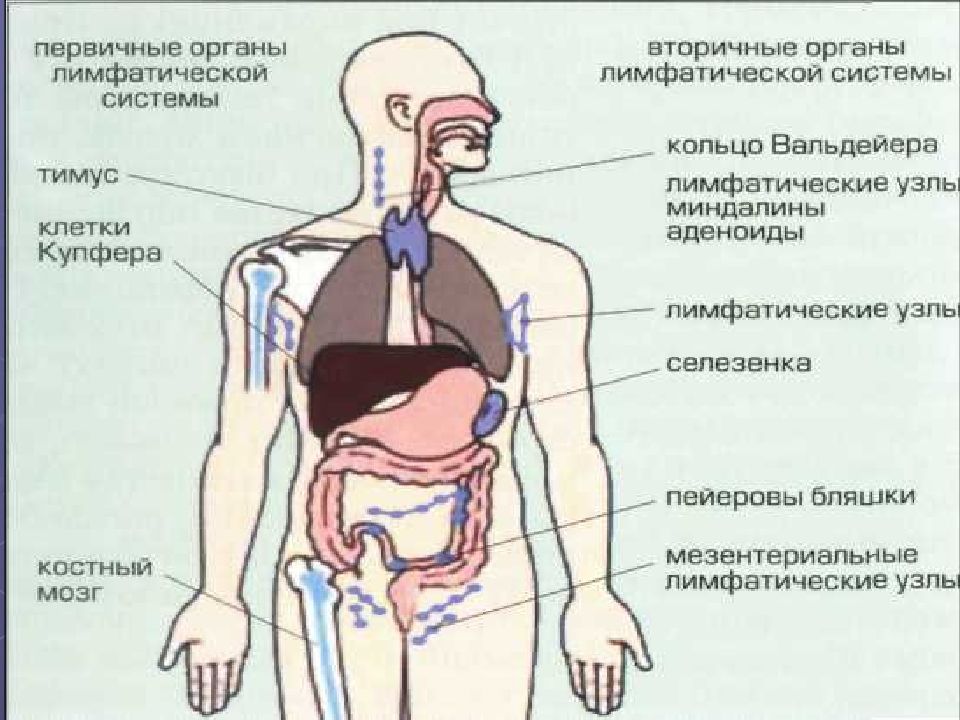

Для определения толщины, плотности и эластичности кожи, ее захватывают в складку между большим и указательным пальцами. Аналогичный прием применяют также при исследовании подкожной жировой клетчатки, скелетных мышц и увеличенных лимфатических узлов

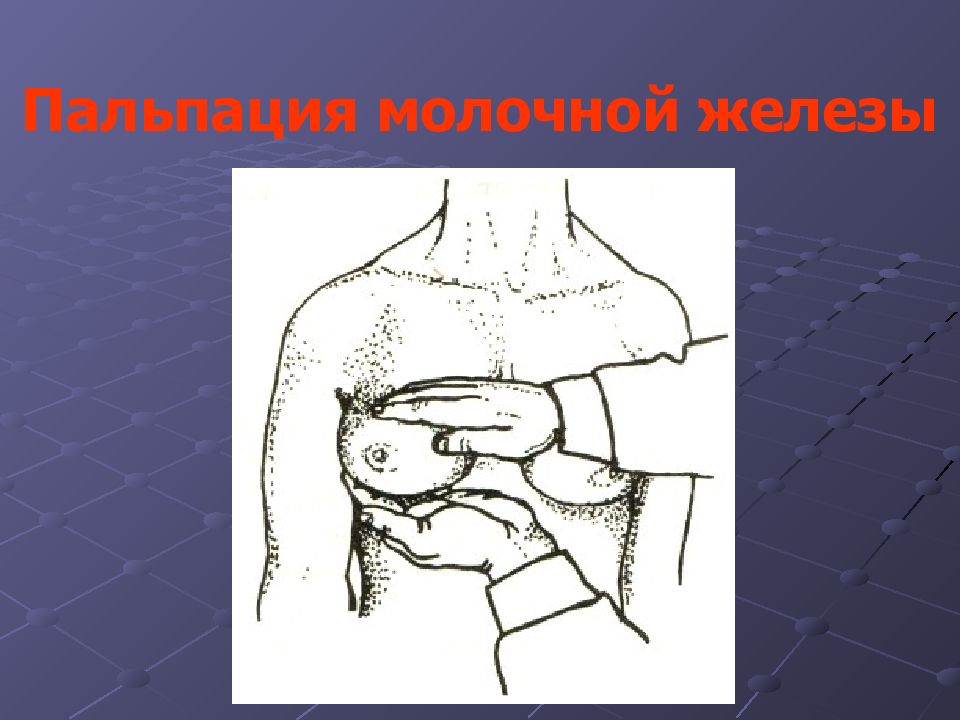

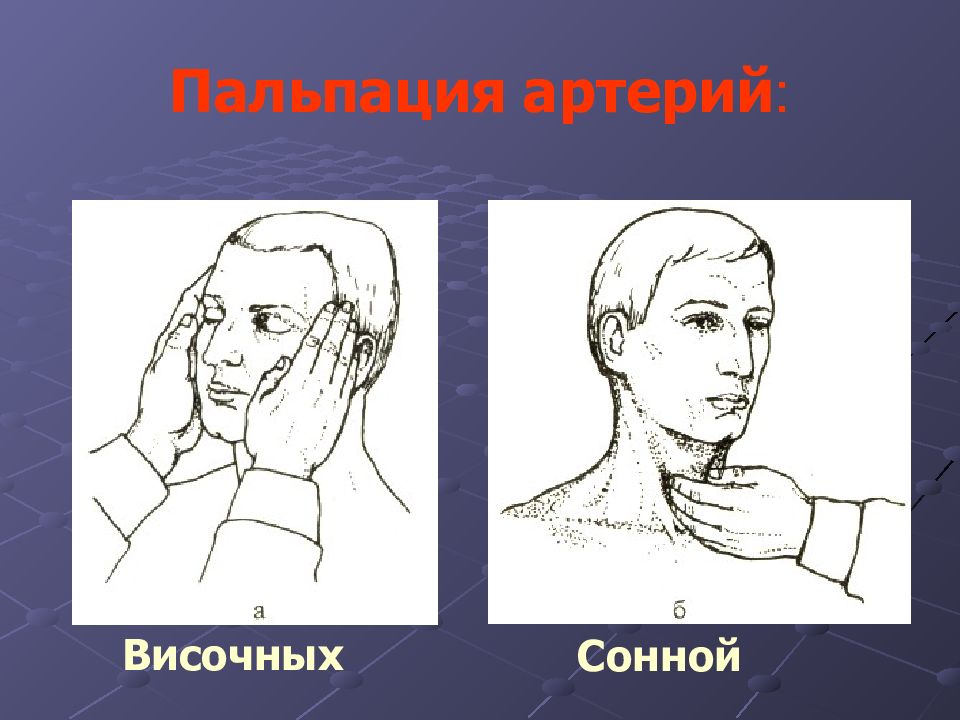

Слайд 8: Применение поверхностной пальпации:

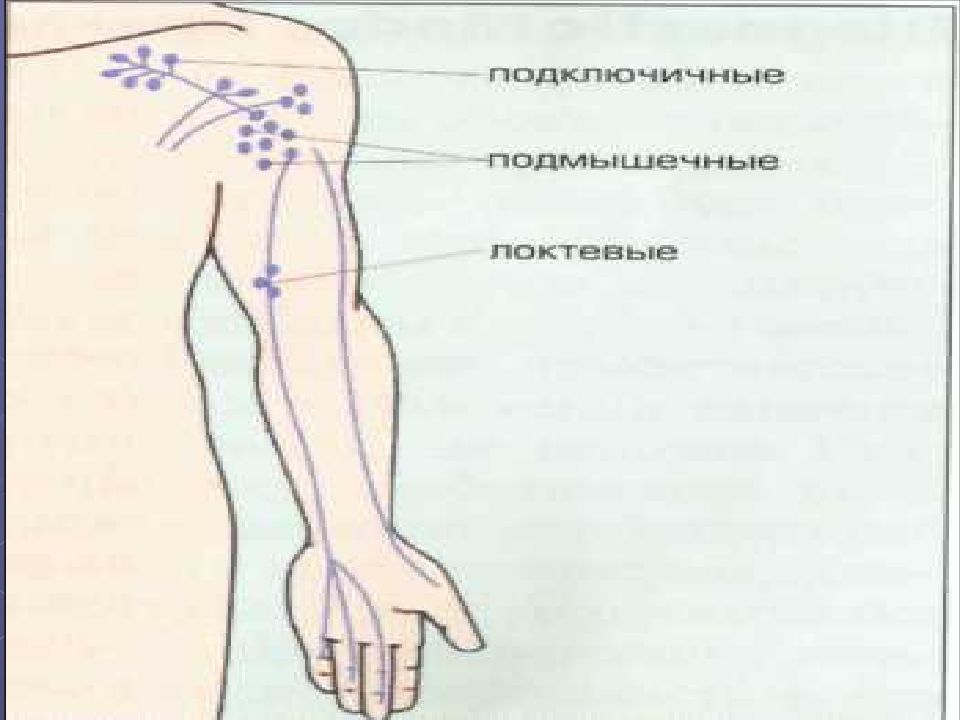

исследование кожи, подкожной жировой клетчатки, периферических (подкожных) лимфатических узлов, щитовидной и молочных желез, мышц, костей, суставов, периферических артерий, грудной клетки и передней брюшной стенки.

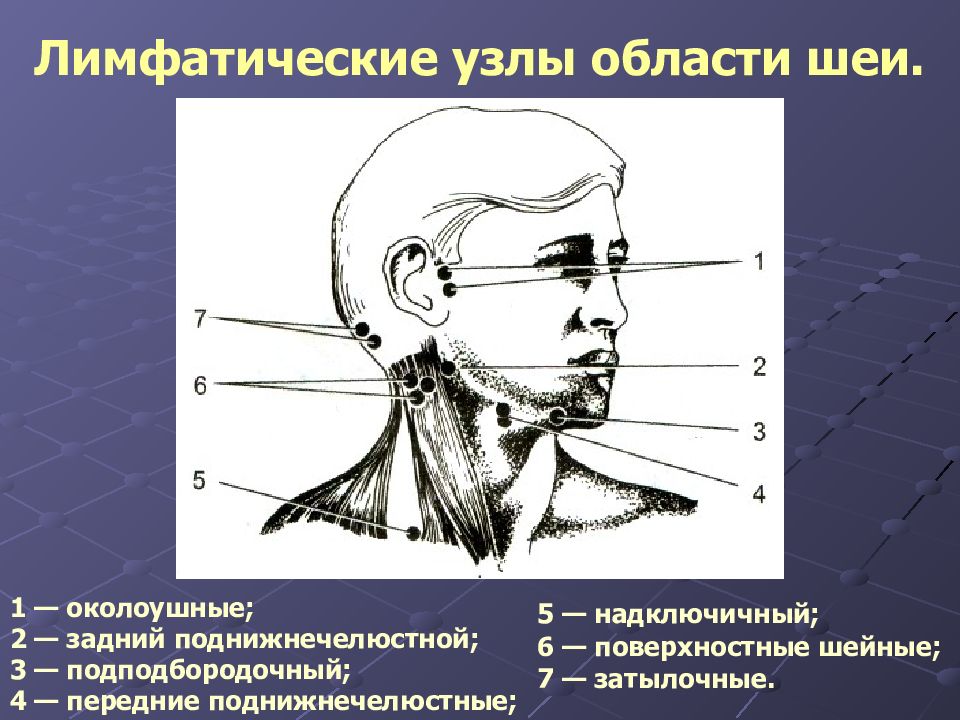

Слайд 9: Лимфатические узлы области шеи

1 — околоушные; 2 — задний поднижнечелюстной; 3 — подподбородочный; 4 — передние поднижнечелюстные; 5 — надключичный; 6 — поверхностные шейные; 7 — затылочные.

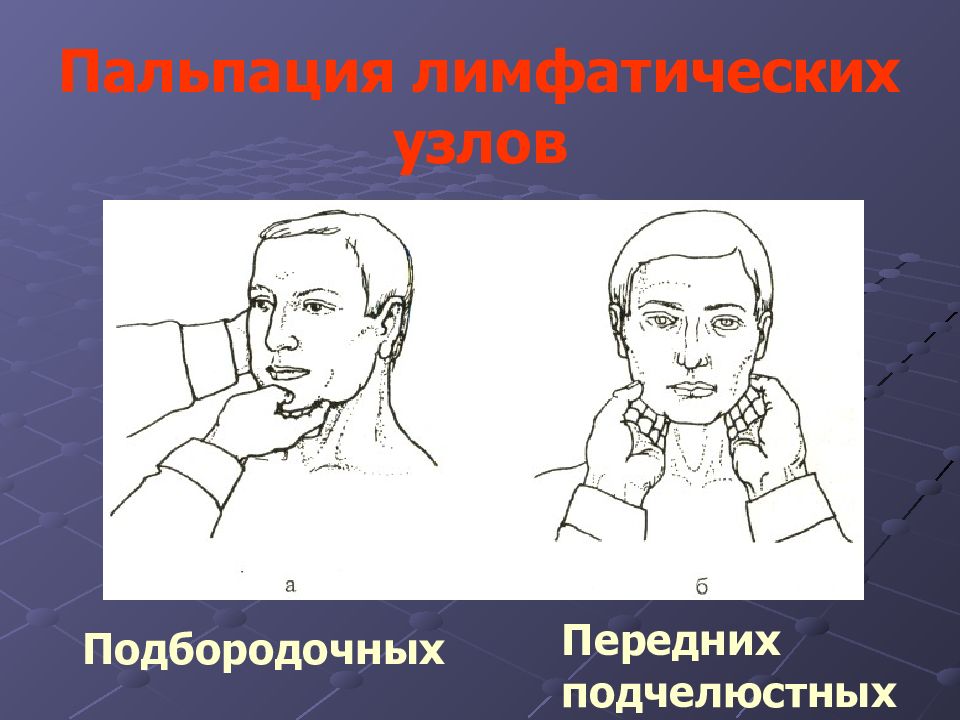

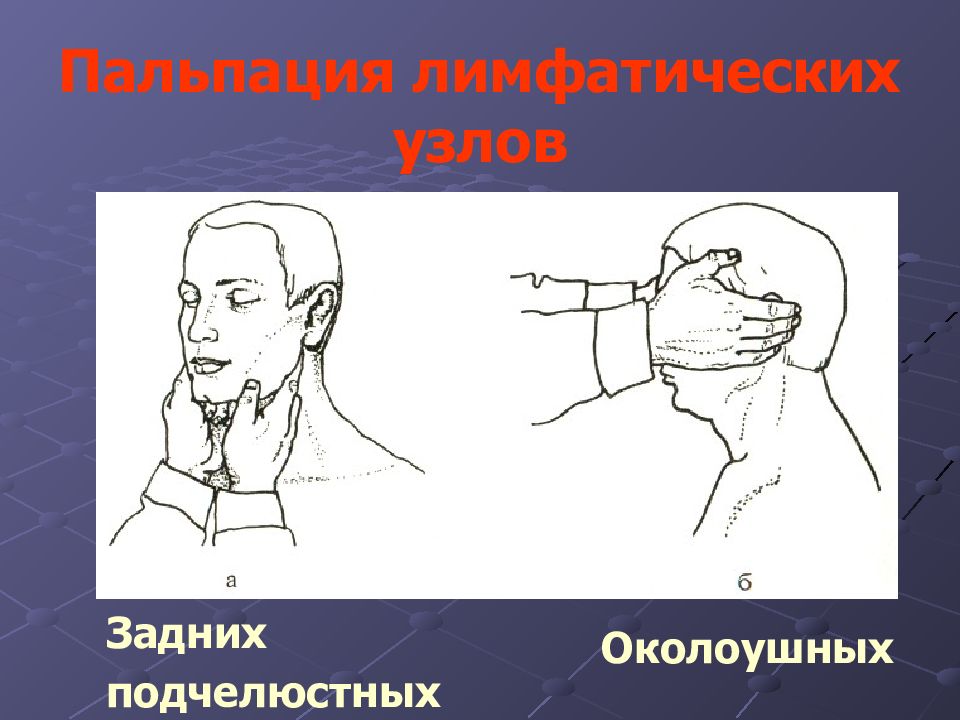

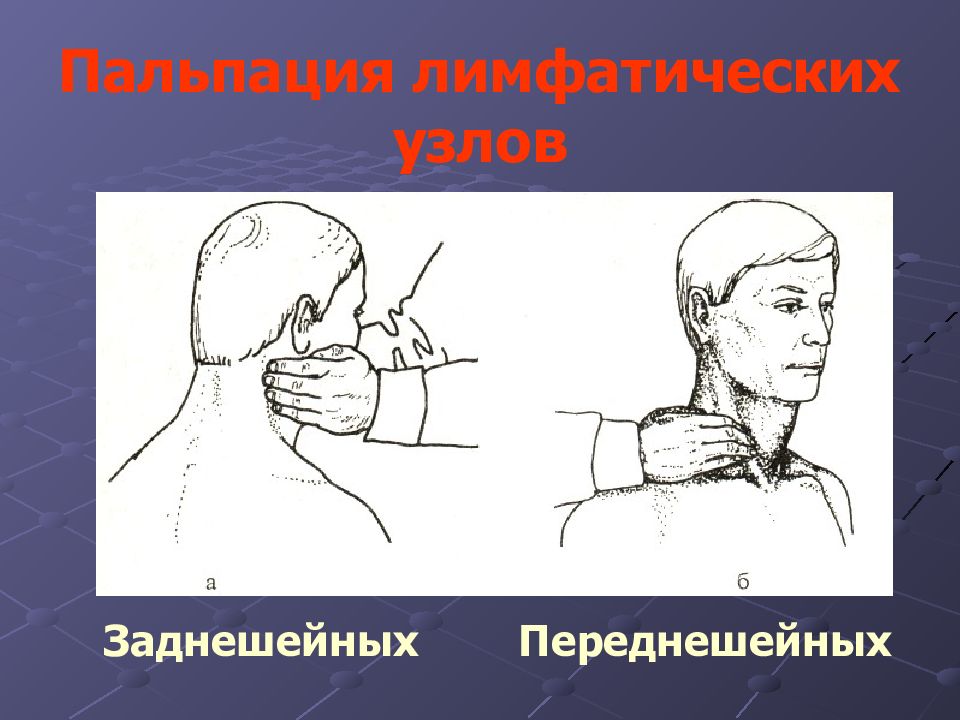

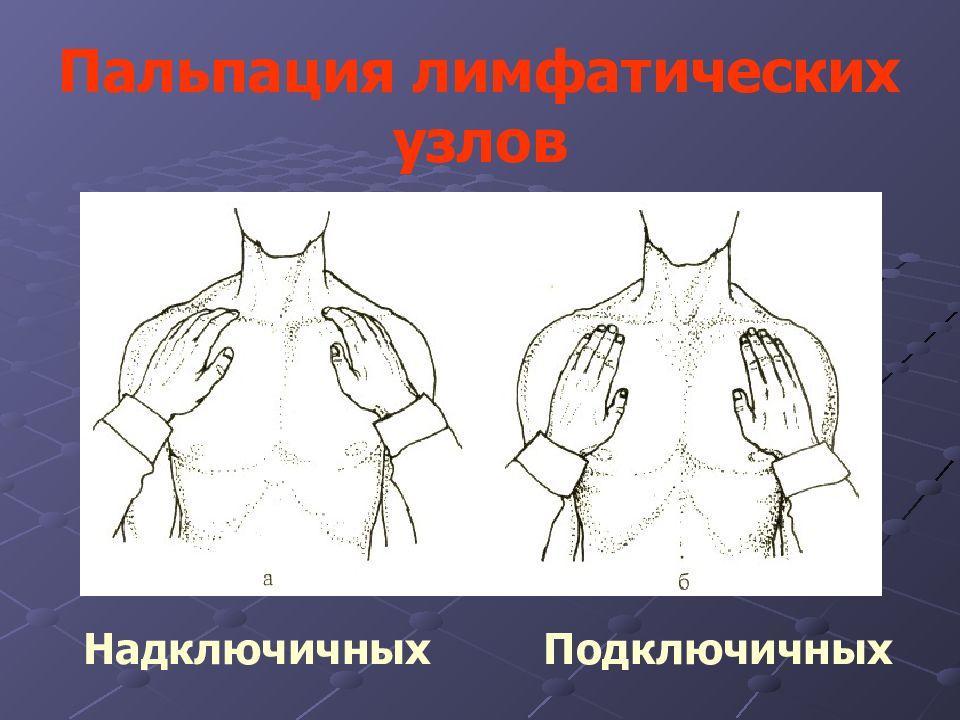

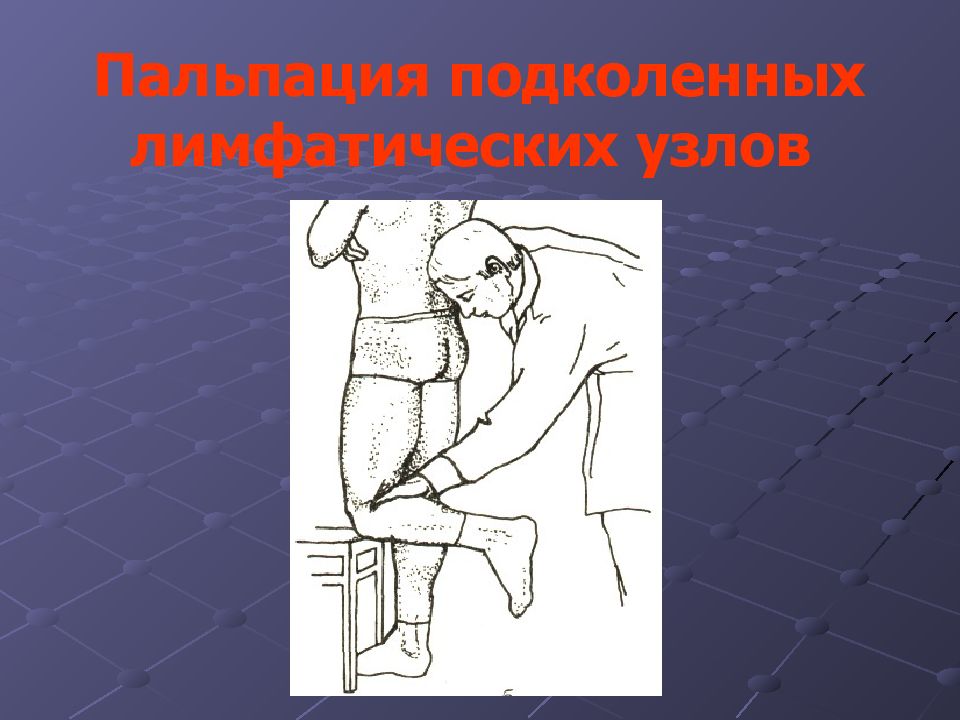

Слайд 13: Пальпация лимфатических узлов

Надключичных Подключичных Пальпация лимфатических узлов

Слайд 17: Пальпация подмышечных лимфатических узлов

Исходное положение Пальпация подмышечных лимфатических узлов Выполнение приема

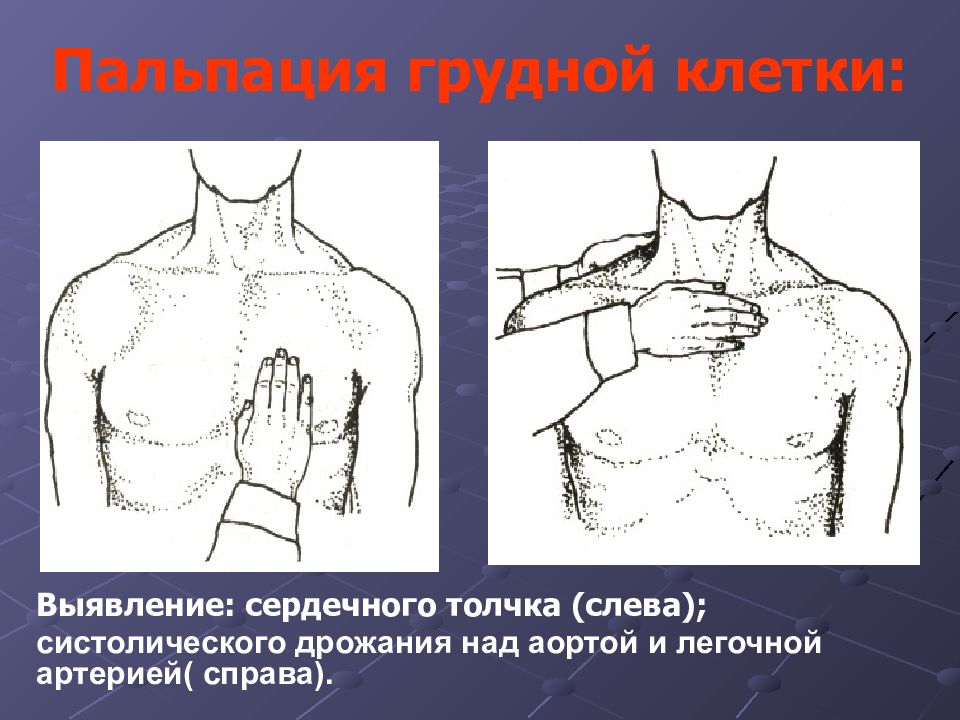

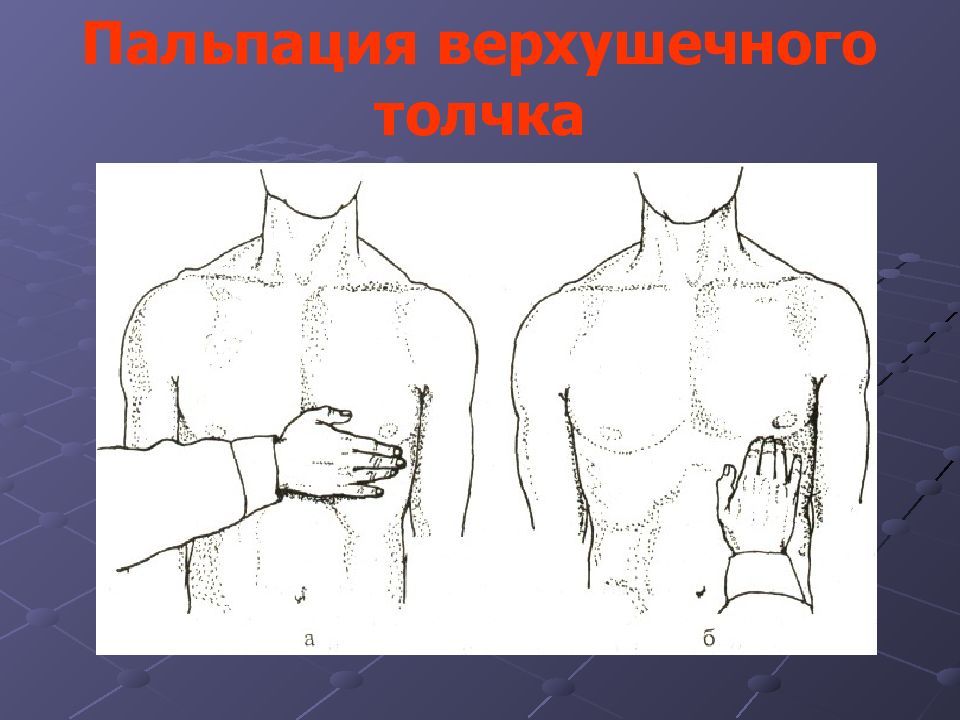

Слайд 27: Пальпация грудной клетки:

Выявление: c ердечного толчка (слева); систолического дрожания над аортой и легочной артерией( справа).

Слайд 28: Пальпация грудной клетки:

Выявление: загрудинной пульсации (слева), эпигастральной пульсации (справа).

Слайд 30: Определение резистентности грудной клетки путем сдавления

В переднезаднем направлении Поперечном направлении

Слайд 31: Методика глубокой пальпации

В разработку данного метода наибольший вклад внесли Ф. Гленар ( Glenard F., 1885) В. П. Образцов (1887) Ф. О. Гаусман (1910) Глубокую пальпацию используют главным образом для исследования органов брюшной полости и почек.

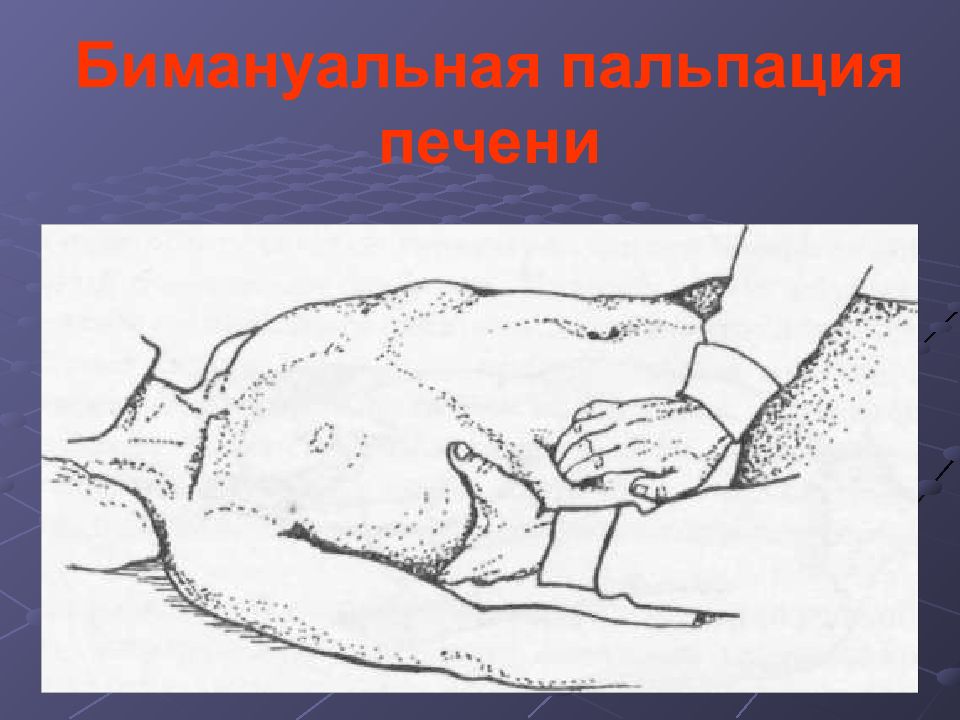

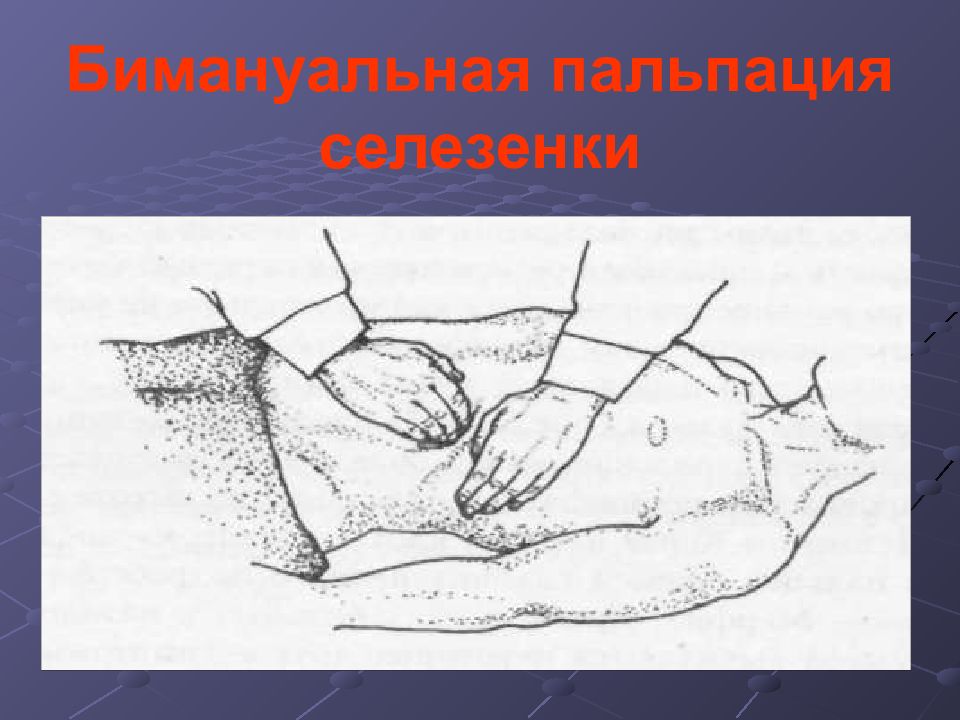

Слайд 32: Методика глубокой пальпации

В пальпации участвуют преимущественно пальцы, которыми оказывают давление на переднюю брюшную стенку с целью проникновения в глубину брюшной полости и ощупывания исследуемых органов. Большой палец кисти в глубокой пальпации в большинстве случаев участия не принимает. Глубокую пальпацию некоторых отделов толстой кишки, печени, селезенки и почек проводят с участием обеих кистей –это бимануальная пальпация

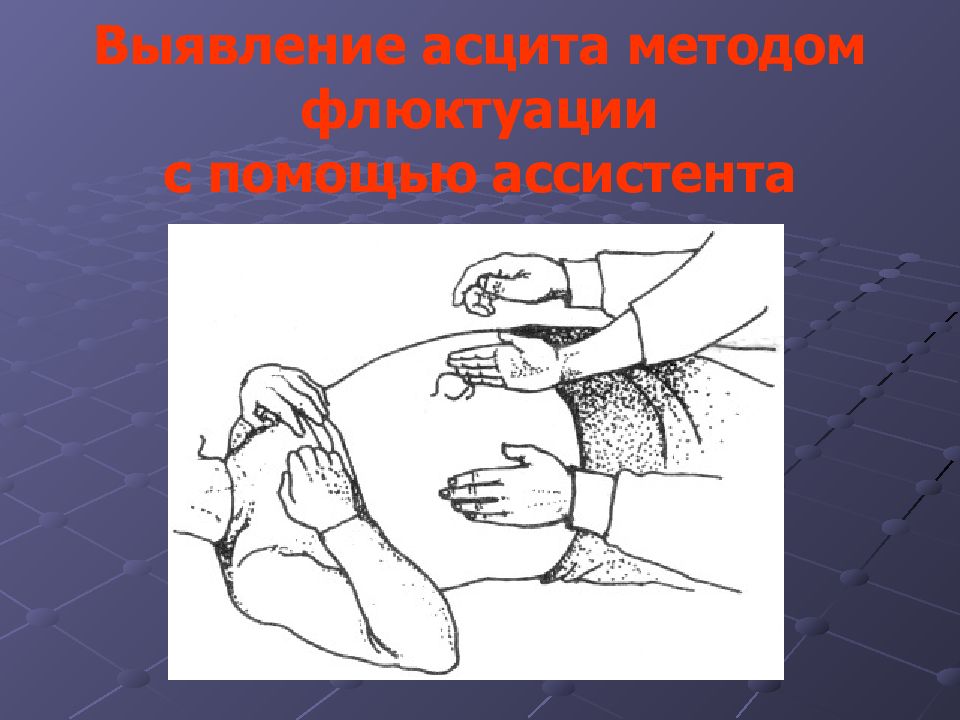

Слайд 35: Баллотирующая пальпация

При скоплении в брюшной полости большого количества свободной жидкости (асцит) для ощупывания печени, селезенки и почек используют специальный прием - баллотирование - на соответствующий участок брюшной стенки кладут три-четыре пальца правой руки и совершают ими несколько быстрых толчков, пытаясь привести в движение погруженный в жидкость орган.

Слайд 38: Проникающая пальпация

Применяют для обнаружения локальной болезненности в проекции органов, недоступных для ощупывания Сущность данного метода состоит в том, что кончиком пальца (или двух-трех пальцев) сильно надавливают на исследуемый участок тела.

Слайд 39: Принципы пальпации

Положение больного во время пальпации должно соответствовать целям исследования и обеспечивать наилучший доступ к ощупываемому органу: стоя, лежа на спине или на боку. Врач проводит пальпацию с учетом топографической анатомии, соблюдая определенную последовательность исследования и применяя различные методы ощупывания

Слайд 40: Диагностическая ценность метода

Пальпация позволяет определить : локализацию, размеры, форму исследуемого органа или иного образования, характер их поверхности, плотность (консистенцию), подвижность (смещаемость), взаимоотношения с окружающими органами и тканями, наличие болезненности в пальпируемой области (со слов больного, по изменению выражения его лица, наличию мышечного напряжения в месте пальпации или по рефлекторным движениям).

Слайд 41: Метод перкуссии

Метод перкуссии введен в клиническую практику в 1761 году Леопольдом Ауэнбруггером. Метод не встретил поддержки у коллег и только через 20 лет проверочных испытаний, его сочинения были изданы и внедрены в 1806 году Жаном Корвизаром

Слайд 42: Леопольд Ауенбруггер (1722-1809)

Венский врач, разработал и внедрил в практику метод перкуссии. Развивал не только анатомо-локалистическое, но и клинико-физиологическое направление в медицине. Auenbrugger L.

Слайд 43: Жан-Николь Корвизар (1755-1821)

Ратовал за клиническое обучение у постели больных, внедрил в практику метод перкуссии. Corvisar t J.N.

Слайд 44: Метод перкуссии

В настоящее время, наиболее распространенным является пальце - пальцевой метод перкуссии, в разработке которого основная заслуга принадлежит: Пьеру Пиорри (Piorry P. А., 1827), Г.И. Сокольскому (1839), К. Герхардту (Gerha rd t С. 1840).

Слайд 45: Дефиниция метода перкуссии

лат. percussio n -выстукивание, поколачивание. Это объективный метод физической диагностики, основанный на выстукивании участков тела, чтобы получить перкуторный звук и оценить его физические свойства. В близкорасположенном (подлежащем) органе или ткани возникают колебания, которые передаются окружающему воздуху и воспринимаются ухом как звук.

Слайд 46: Дефиниция метода перкуссии

Врач, определяя свойства звука, судит о физическом состоянии перкутируемого органа (ткани). При одинаковых по силе перкуторных ударах характер колебаний, а соответственно и свойства звука, в основном зависят от степени плотности (воздушности) перкутируемой ткани.

Слайд 47: Место метода в клиническом обследовании

При исследовании объективного статуса перкуссию, как правило, проводят вслед за пальпацией и применяют для исследования органов, расположенных в грудной клетке и брюшной полости. В зависимости от целей исследования различают сравнительную и топографическую перкуссию

Слайд 48: Виды и способы перкуссии

1.Непосредственная: постукивание по грудной клетке ( метод Ауэнбруггера, В.П. Образцова, М.Г.Яновского). 2. Посредственная : инструментальная молоточко – плессиметровая (способы Барри, Гейбнера); бимануальная пальце – пальцевая (способы Г.Н. Сокольского, Герхарда, Плеша). 3.В зависимости от силы пальцевого удара : Тишайшая или минимальная (глубина около 1см). Поверхностная (глубина 2-4см). Глубокая или глубоко - пальпаторная по Эпштейну (глубина 4-6см).

Слайд 49

4.В зависимости от поставленной цели при исследовании легких: Сравнительная - выявление патологии методом сравнения перкуторного звука в симметричных участках. Топографическая – определение местоположения, размеров и границ: -высота стояния верхушек легких ( спереди и сзади); -поля Кренига; -нижние края легких; -подвижность нижнего легочного края. 5.Определение гаммы звучности : ступенеобразное уменьшение громкости легочного звука. 6.Определение голосового дрожания: определяемое на ощупь сотрясение грудной клетки, передающееся при произношении слов.

Слайд 50: Методика определения гаммы звучности

При перкуссии над плотными, безвоздушными или содержащими мало воздуха органами и тканями возникают быстро затухающие колебания, имеющие высокую частоту и малую амплитуду. В результате образуется короткий, высокий по тональности и тихий звук - тупой перкуторный звук. Такой звук возникает при перкуссии над печенью, сердцем, бедренными мышцами.

Слайд 51: Методика определения гаммы звучности

Перкуссия над нормальной легочной тканью вызывает длительные колебания низкой частоты и большой амплитуды. Поэтому образуется продолжительный, низкий по тональности и громкий звук - ясный легочный звук

Слайд 52: Методика определения гаммы звучности

Перкуссия над однородной воздушной тонкостенной полостью также дает долгий, низкий и громкий звук, к тому же еще музыкального тона за счет дополнительно возникающих обертонов, гармоничных основному перкуторному тону. Такой звук называют тимпаническим, так как он напоминает звук, возникающий при ударе в барабан (греч. tympanon бубен, барабан ).

Слайд 53: Методика определения гаммы звучности

Тимпанический звук в норме возникает при перкуссии живота, поскольку брюшная полость заполнена содержащими газ петлями кишки, при перкуссии в самой нижней части передней поверхности левой половины грудной клетки над воздушным «пузырем» желудка - пространство Траубе.

Слайд 54: Изменения перкуторного звука при патологических состояниях

При уплотнении и уменьшении воздушности легочной ткани, либо при скоплении жидкости в плевральной полости перкуссия над патологическим очагом вызывает притуплённый или даже тупой перкуторный звук.

Слайд 55: Изменения перкуторного звука при патологических состояниях

При эмфиземе легких, появлении в них заполненной воздухом крупной полости или скоплении воздуха в плевральной полости перкуторный звук над соответствующим участком напоминает тимпанический или звук от удара по пустому коробу - коробочный звук.

Слайд 57: Методика перкуссии: шаг первый

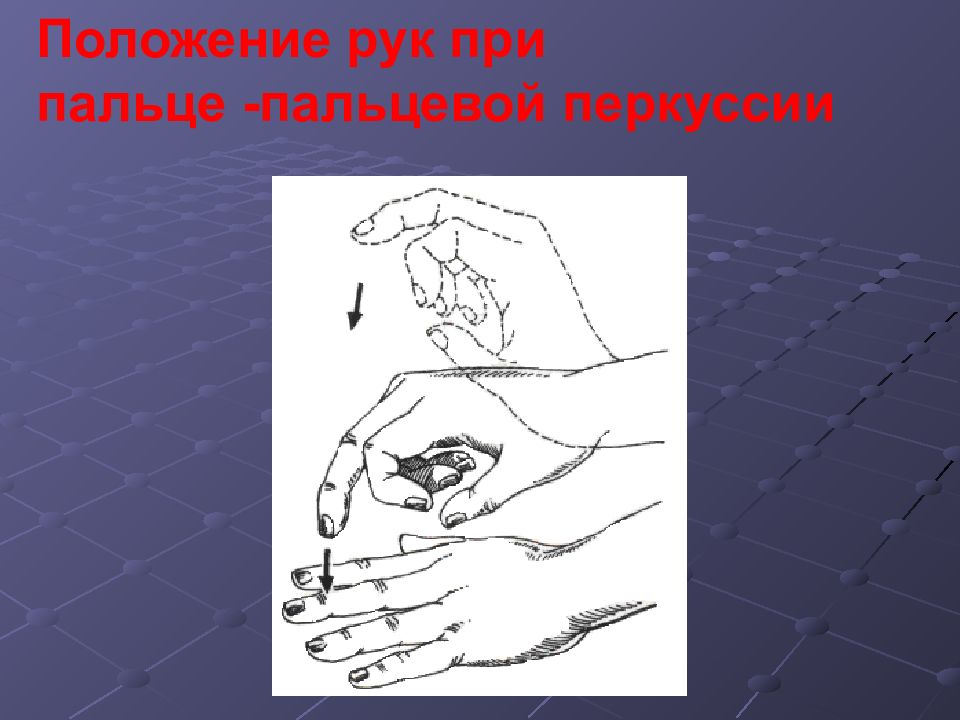

Врач кладет левую кисть ладонной поверхностью на свободный от одежды исследуемый участок тела больного так, чтобы средний палец (палец-плессиметр) был плотно прижат к коже всей своей поверхностью и не соприкасался с другими пальцами.

Слайд 58: Методика перкуссии: шаг второй

Правую кисть со слегка согнутыми в суставах пальцами врач помещает над левой кистью и параллельно ей таким образом, чтобы средний палец правой кисти (палец-молоточек) находился несколько ниже остальных пальцев, не соприкасался с ними и располагался непосредственно над пальцем плессиметром левой руки.

Слайд 59: Методика перкуссии: шаг третий

Затем, совершая правой кистью касательные движения (вверх - вниз) в лучезапястном суставе, наносит торцом концевой фаланги пальца-молоточка по костной основе средней фаланги пальца-плессиметра два быстро следующих друг за другом коротких отрывистых удара одинаковой силы.

Слайд 62: Методика перкуссии: правила

1. Направление удара должно быть перпендикулярным тыльной поверхности пальца-плессиметра, причем как после первого, так и после второго удара палец-молоточек должен отскакивать от пальца-плессиметра. 2. Необходимо, чтобы каждая следующая пара перкуторных ударов по силе и интервалу между ударами была такой же, как и предыдущая пара ударов.

Слайд 63: Распространенные ошибки при перкуссии:

1.проведение перкуссии за счет движений пальца-молоточка в пястно-фаланговом суставе или движений правого предплечья в локтевом суставе; 2. применение перкуторных ударов разной силы; 3.фиксирование пальца-молоточка на пальце-плессиметре после второго удара; 4.сгибание безымянного пальца и мизинца при проведении перкуссии препятствует движению кисти в лучезапястном суставе.

Слайд 64: Диагностическая ценность метода сравнительной перкуссии

Исследование свойств легочной ткани. Выявление патологических изменений (скопление жидкости или воздуха) в плевральных полостях.

Слайд 65: Принципы сравнительной перкуссии

Сравнивают звук над симметричными участками грудной клетки либо над соседними участками одного легкого. Сила ударов должна определяться глубиной залегания и размерами патологического очага. Использование сильных перкуторных ударов позволяет обнаружить очаги, расположенные в глубине (до 7 см) легочной ткани - громкая или глубокая перкуссия.

Слайд 66: Принципы сравнительной перкуссии

В то же время для выявления в легких поверхностно расположенных патологических очагов, особенно имеющих небольшие размеры, должны применяться более слабые удары - тихая, или поверхностная, перкуссия. Важным условием проведения сравнительной перкуссии является одинаковая сила перкуторных ударов, наносимых на симметричных участках грудной клетки.

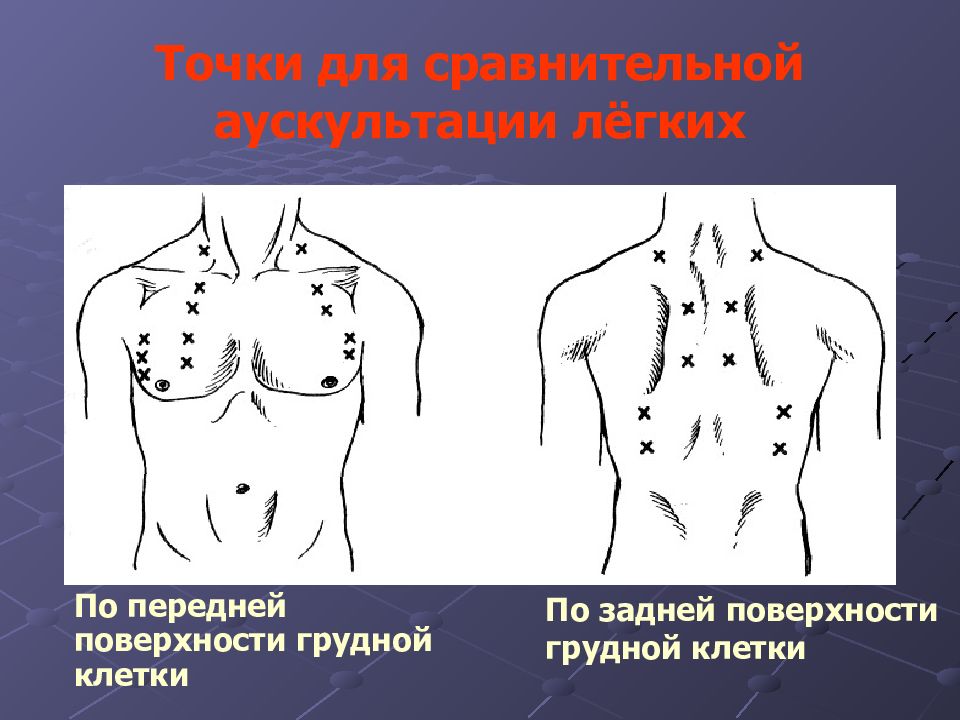

Слайд 67: Сравнительная перкуссия лёгких: точки для проведения

По передней поверхности грудной клетки По задней поверхности грудной клетки

Слайд 68: Сравнительная перкуссия легких

На боковых поверхностях грудной клетки На задней поверхности грудной клетки На передней поверхности грудной клетки

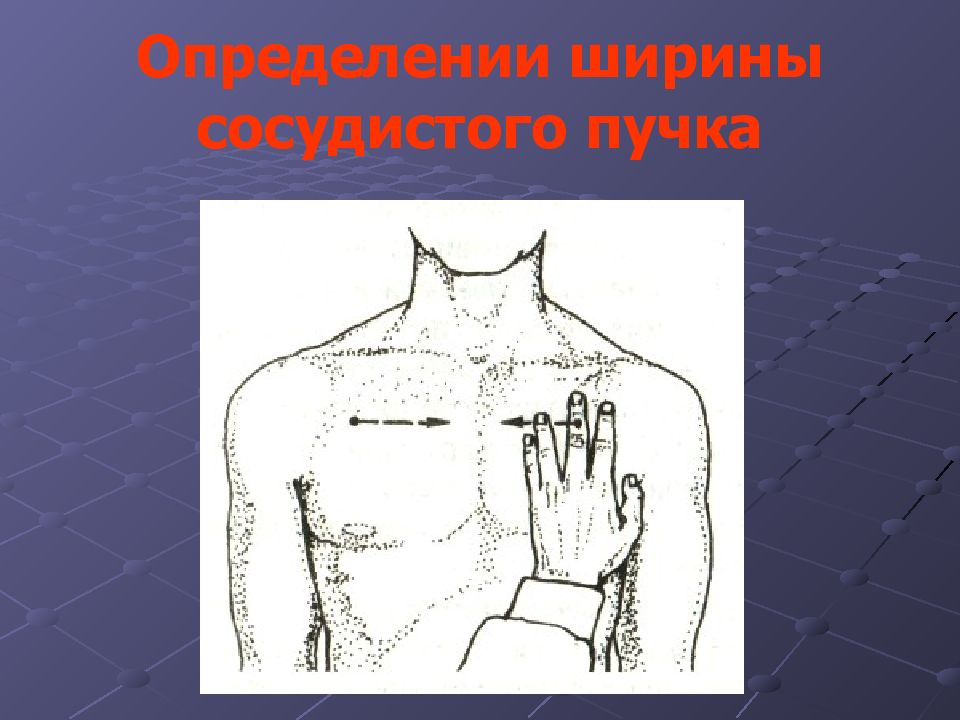

Слайд 69: Диагностическая ценность метода топографической перкуссии

Определение границ сердца, легких, печени и селезенки, что дает возможности судить об их величине и форме. Метод позволяет выявить наличие свободной жидкости в брюшной полости.

Слайд 71: Определение нижней границы правого легкого

По передней подмышечной линии По лопаточной линии

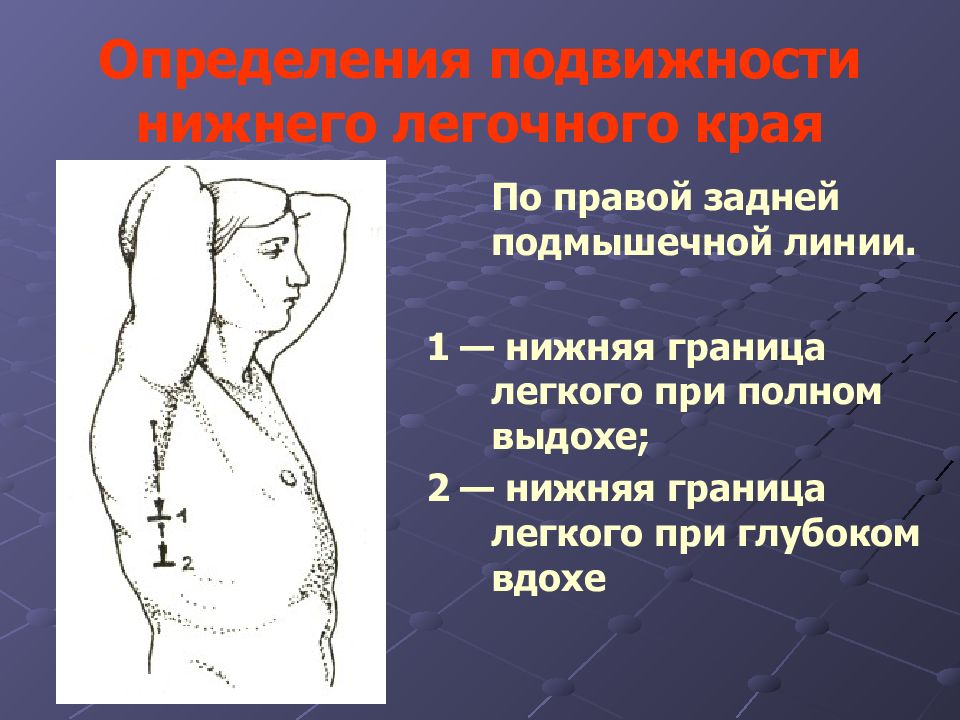

Слайд 72: Определения подвижности нижнего легочного края

По правой задней подмышечной линии. 1 — нижняя граница легкого при полном выдохе; 2 — нижняя граница легкого при глубоком вдохе

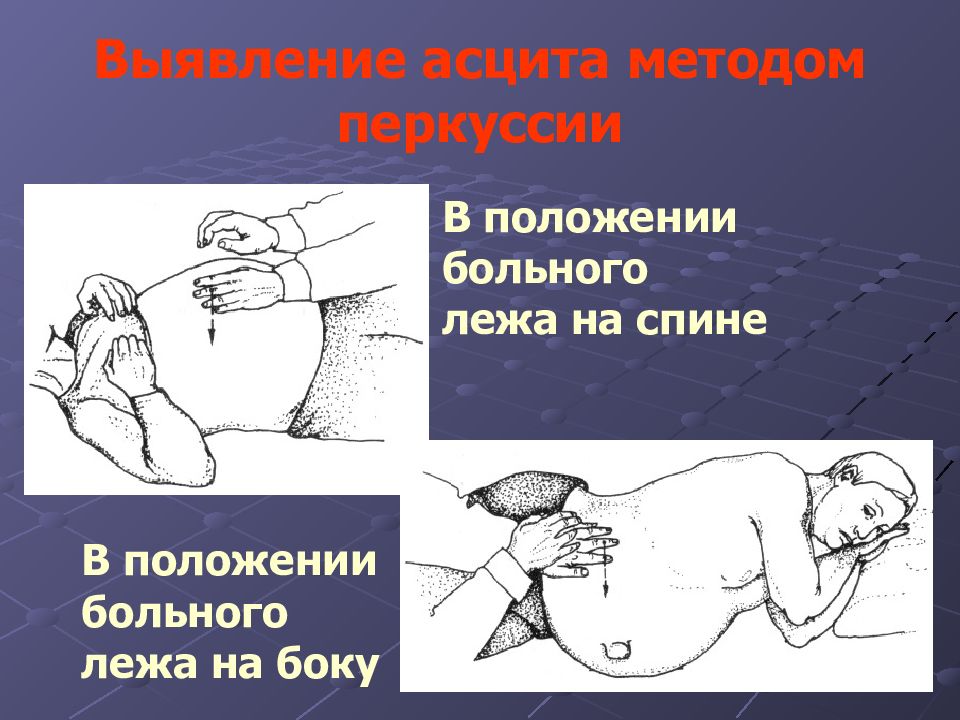

Слайд 73: Выявление асцита методом перкуссии

В положении больного лежа на спине В положении больного лежа на боку

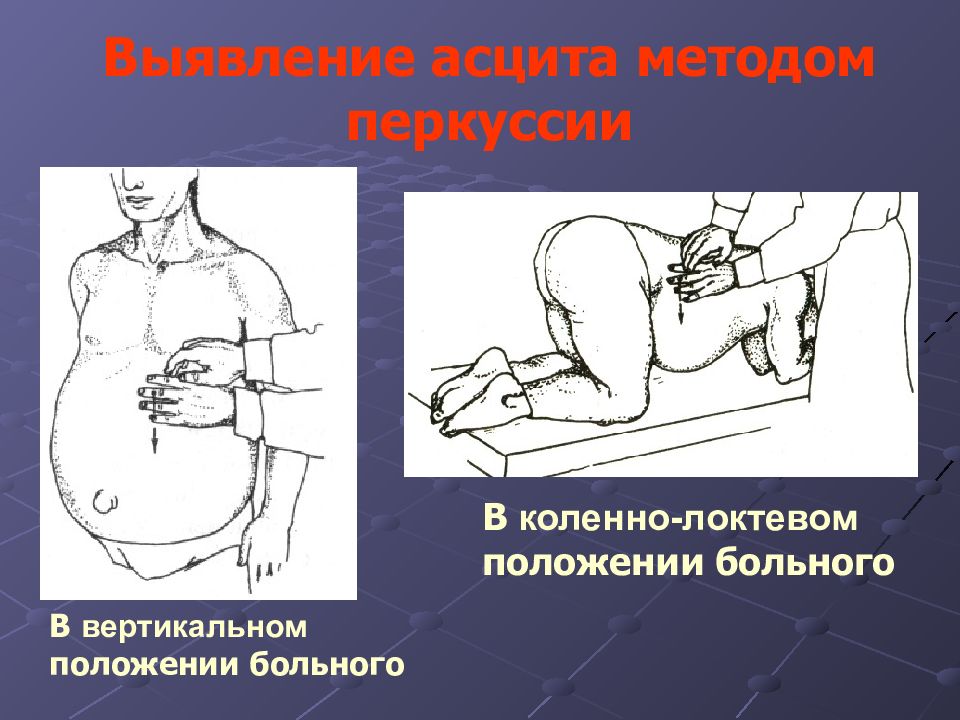

Слайд 74: Выявление асцита методом перкуссии

В коленно-локтевом положении больного В вертикальном положении больного

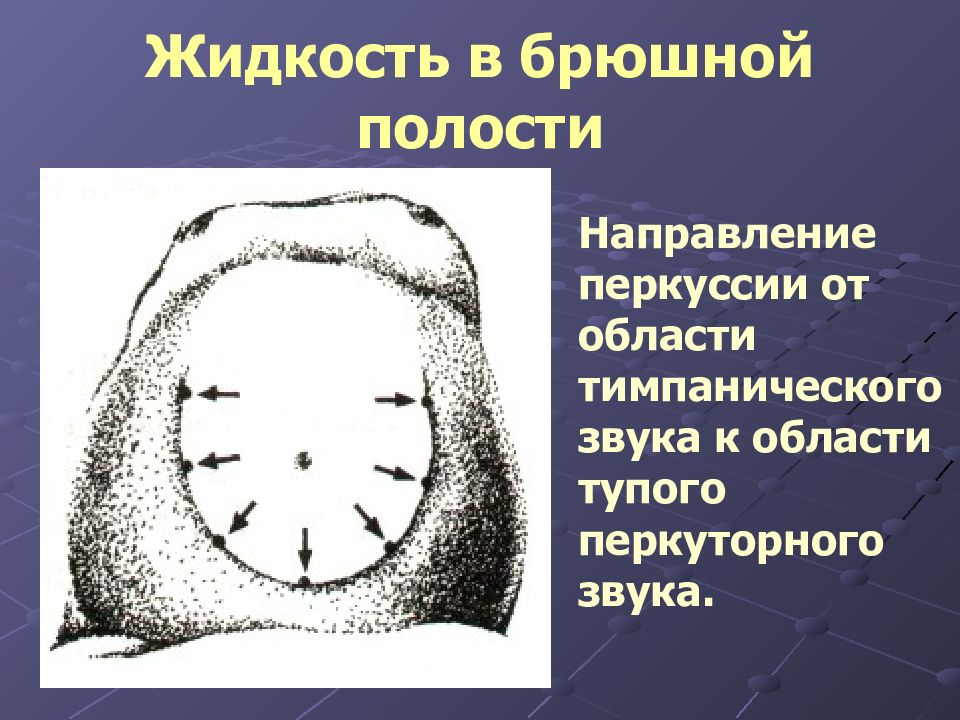

Слайд 75: Жидкость в брюшной полости

Направление перкуссии от области тимпанического звука к области тупого перкуторного звука.

Слайд 76: Принципы топографической перкуссии

Положение пальца-плессиметра должно быть параллельным определяемой границе органа. Перкуссию всегда начинают от участка с ясным перкуторным звуком и проводят по направлению к участку с тупым перкуторным звуком. Применяют только слабые перкуторные удары (тихая перкуссия).

Слайд 77: Принципы топографической перкуссии

После каждой пары перкуторных ударов палец-плессиметр смещают на 0,5-1 см по направлению к границе исследуемого органа. Граница перехода ясного (тимпанического) перкуторного звука в тупой (притуплённый) соответствует границе органа.

Слайд 78: Принципы топографической перкуссии

Отметку найденной границы делают по краю пальца-плессиметра, обращенному к области ясного (тимпанического) звука. Для этого применяют цветной мел или феномен красного дермографизма (проводят по коже больного кончиком одноразовой иглы, слегка надавливая ею, но не царапая кожу). Если необходимо сохранить отметку границы органа на более длительный срок, в качестве дермографа, с согласия больного, используют шариковую авторучку или фломастер.

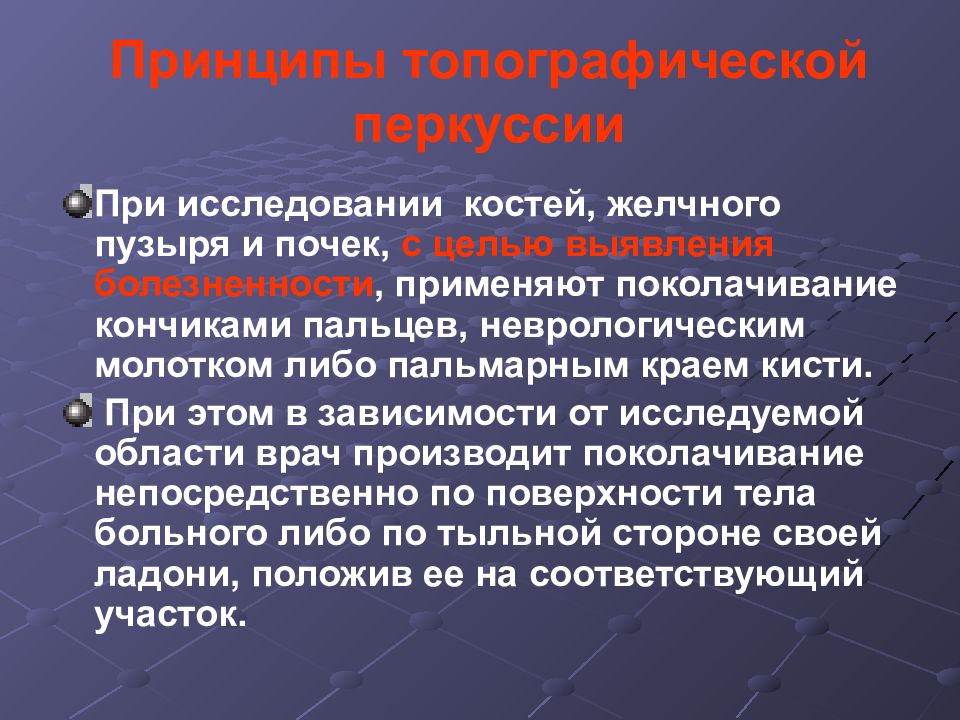

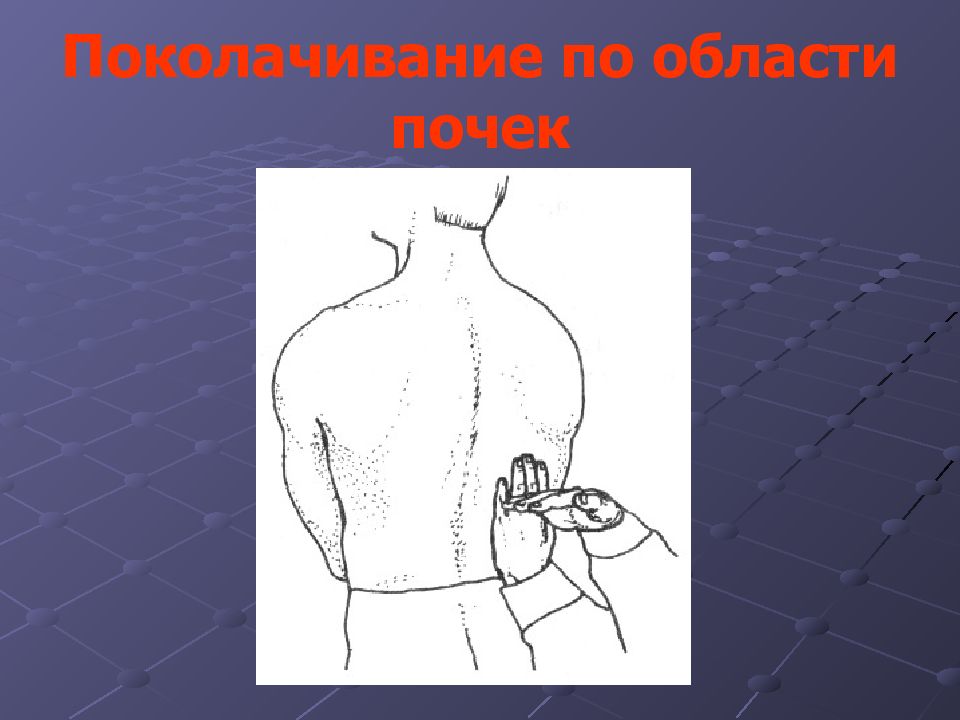

Слайд 79: Принципы топографической перкуссии

При исследовании костей, желчного пузыря и почек, с целью выявления болезненности, применяют поколачивание кончиками пальцев, неврологическим молотком либо пальмарным краем кисти. При этом в зависимости от исследуемой области врач производит поколачивание непосредственно по поверхности тела больного либо по тыльной стороне своей ладони, положив ее на соответствующий участок.

Слайд 81: Определение границ относительной сердечной тупости

Верхней границы печени Правой границы сердца

Слайд 82: Определение границ относительной сердечной тупости

Левой границы сердца Верхней границы сердца

Слайд 84: Историческая справка о методе аускультации

Метод аускультации впервые был детально разработан и внедрен в клиническую практику в 1819 году Рене Лаэннеком. В России аускультацию впервые применил П.А. Чаруковский (1970-1842).

Слайд 85: Рене Ла е ннек (1781-1826)

Клиницист, патологоанатом, преподаватель в медицинской школе в Париже. Laennec R.Т.Н.

Слайд 86: Значение Рене Ла е ннека

Разработал метод аускультации. Сравнивал результаты аускультации с патолого-анатомическими изменениями, что способствовало развитию и клиники, и патологической анатомии.

Слайд 87: Дефиниция метода

аускультация от лат. auscultatio – выслушивание. метод исследования, основанный на выслушивании естественных звуковых феноменов (звуков), возникающих самостоятельно во внутренних органах и связанных с их жизнедеятельностью

Слайд 88: Непрямой метод аускультации

Чаще всего аускультацию проводят непрямым методом, используя биаурикулярный стетоскоп (фонендоскоп), состоящий из плотной резонансной камеры и отходящих от нее двух гибких воздуховодных трубок.

Слайд 90: Метод непосредственной аускультации

В некоторых случаях используют метод непосредственной аускультации, когда врач проводит выслушивание, прижав ухо к поверхности тела больного

Слайд 92: Методика аускультации

В зависимости от целей исследования аускультацию проводят при различных положениях тела больного, при необходимости регулируя частоту и глубину его дыхания и применяя некоторые специальные приемы, обсуждение которых планируется в соответствующих разделах. Результаты аускультации в значительной степени зависят от слуха врача и наличия у него определенных навыков и опыта выслушивания.

Слайд 94: Условия и правила проведения аускультации легких

1.Выслушивание проводят в любом положении, но лучше и в горизонтальном, и в вертикальном. 2.Фонендоскоп прикладывается при сравнительной аускультации строго в симметричных точках грудной клетки. 3. Аускультацию основных дыхательных шумов проводят при носовом дыхании, побочных – при ротовом дыхании.

Слайд 95: Условия и правила проведения аускультации легких

4.Непременное правило: сначала оценивают основные дыхательные шумы, а только потом побочные. Основные дыхательные шумы - везикулярное и ларинготрахеальное дыхание. Побочные дыхательные шумы – хрипы (сухие и влажные), крепитация, шум трения плевры. Патологическим является бронхиальное дыхание, выслушиваемое там, где должно быть везикулярное, и оно является признаком массивного уплотнения в легком.

Слайд 96: Точки для сравнительной аускультации лёгких

По передней поверхности грудной клетки По задней поверхности грудной клетки

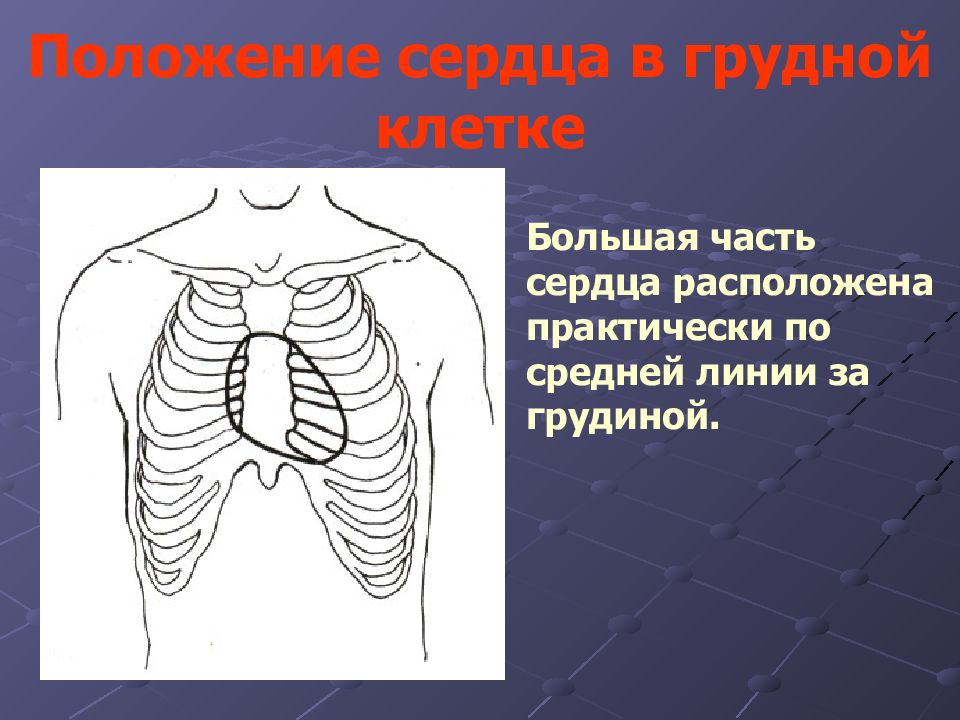

Слайд 98: Положение сердца в грудной клетке

Большая часть сердца расположена практически по средней линии за грудиной.

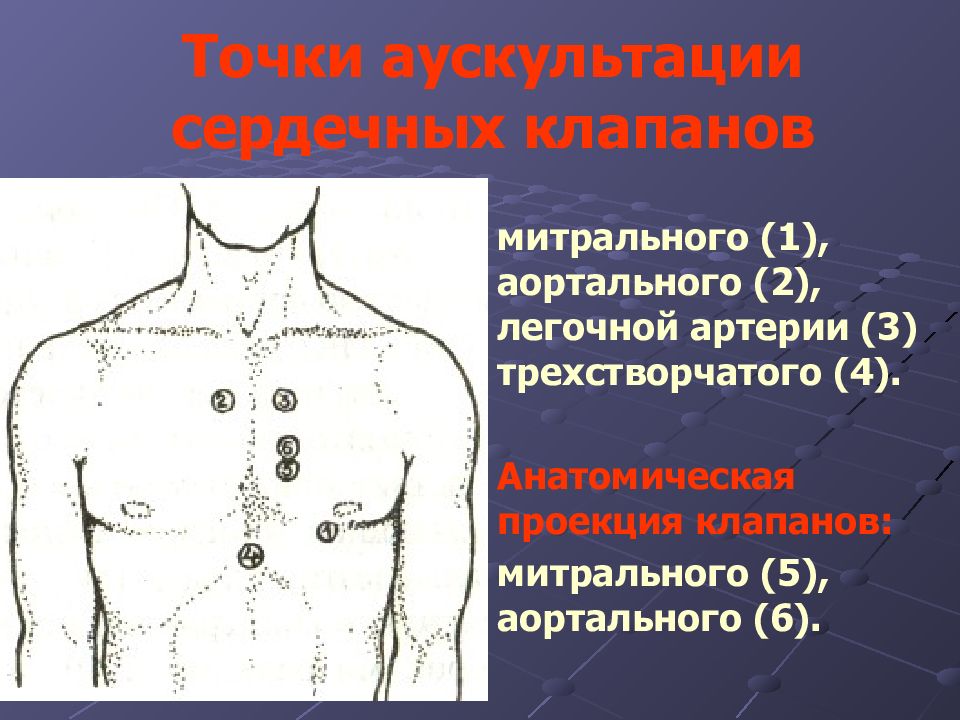

Слайд 99: Точки аускультации сердечных клапанов

митрального (1), аортального (2), легочной артерии (3) трехстворчатого (4). Анатомическая проекция клапанов: митрального (5), аортального (6).

Слайд 100: Точки выслушивания клапанов сердца

КЛАПАН АОРТЫ КЛАПАН ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН

Слайд 101: Клиническая топография

Для обозначения локализации визуально и пальпаторно определяемых образований, пульсаций и выпячиваний, а также с целью проекции на поверхность тела границ внутренних органов, перкуторных и аускультативных феноменов используют естественные анатомические ориентиры, условные опознавательные линии и образуемые ими области.

Слайд 102: Голова

височные, теменные и затылочная области, сосцевидные отростки, лоб, надбровные дуги, щеки, скуловые области; нос: спинка, боковые поверхности, крылья, преддверья, носовая перегородка; ушные раковины : козелок, наружный слуховой проход; глаза: верхнее и нижнее веки, наружный и внутренний углы глазной щели; рот : верхняя и нижняя губы, красная кайма, углы рта; подбородок: передняя и нижняя поверхности; нижняя челюсть : правый и левый края, углы.

Слайд 103: ШЕЯ

передняя поверхность : яремная ямка, внутренние и наружные края кивательных мышц ( m. sternocleido-mastoideus ); боковые поверхности; задняя поверхность : наружные края длинных мышц шеи, позвоночная линия, остистый отросток VII шейного позвонка.

Слайд 104: Грудная клетка

Надплечья: надключичные ямки, передний край трапециевидных мышц, надлопаточные области; передняя поверхность : грудина (правый и левый края, рукоятка, яремная вырезка, угол Людовика – выступ в месте сочленения рукоятки и тела грудины, соответствует месту прикрепления II ребра; тело, мечевидный отросток), ключицы, грудино-ключичные сочленения, подключичные ямки, соски грудных желез у мужчин, молочные железы у женщин, ребра, межреберные промежутки, грудные мышцы.

Слайд 105: Грудная клетка

боковые поверхности: подмышечные ямки ребра, межреберные промежутки; задняя поверхность лопатки (ость, надостная ямка, нижний угол, медиальный и латеральный края), ребра, межреберные промежутки, межлопаточное пространство, подлопаточные области, остистые отростки позвонков

Слайд 106: Живот

правая и левая реберные дуги, пупок, переднее - верхние ости подвздошных костей, лонное сочленение (лобок), наружные края прямых мышц живота, паховые складки.

Слайд 107: Живот

Горизонтальные опознавательные линии: нижняя реберная ( 1. cоstalis inferior seu bicostalis ) - соединяет наиболее низкие точки реберных луг; пупочная (1. umbilical i s) - проходит через пупок; гребешковая ( 1.bi ili aca s e u cristarum ) - соединяет переднее - верхние ости подвздошных костей.

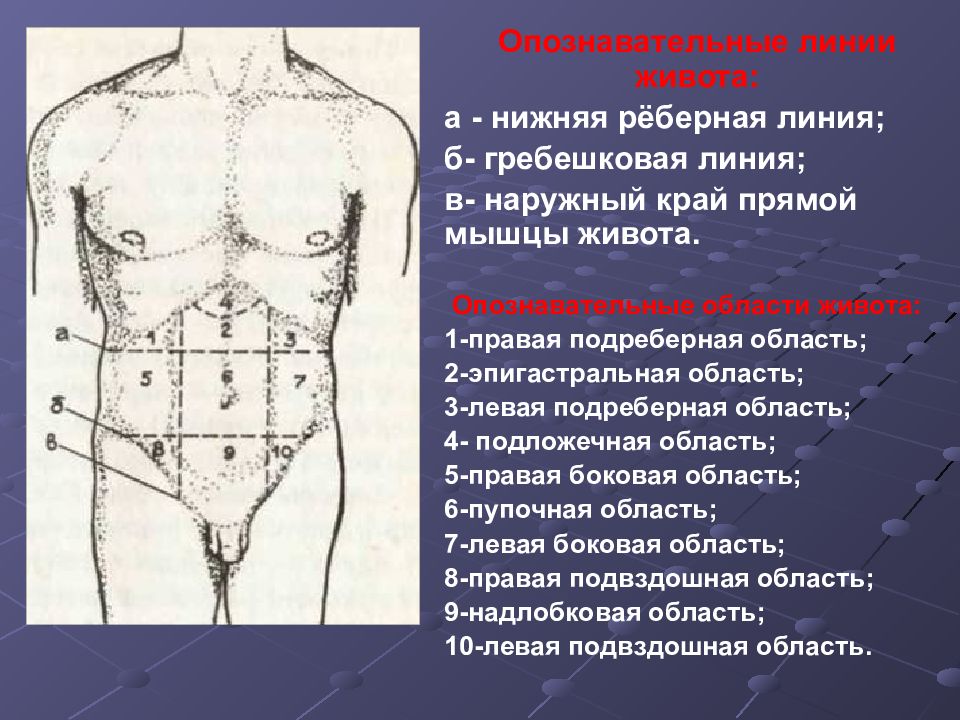

Слайд 108

Опознавательные линии живота: а - нижняя рёберная линия; б- гребешковая линия; в- наружный край прямой мышцы живота. Опознавательные области живота: 1-правая подреберная область; 2-эпигастральная область; 3-левая подреберная область; 4- подложечная область; 5-правая боковая область; 6-пупочная область; 7-левая боковая область; 8-правая подвздошная область; 9-надлобковая область; 10-левая подвздошная область.

Слайд 109: Области живота

Области живота образуются на пересечении нижней реберной и гребешковой линии с наружными краями прямых мышц

Слайд 110

1.области живота, расположенные между реберной дугой и нижней реберной линией: эпигастралышя область- находится между наружными краями прямых мышц живота (верхняя часть этой области, лежащая непосредственно под мечевидным отростком, называется подложечной областью); правая и левая подреберные области находятся латеральнее наружных краев прямых мышц живота;

Слайд 111

2. Области живота, расположенные между нижней реберной и гребешковой линиями: пупочная область — находится между наружными краями прямых мышц живота правая и левая боковые области (фланки живота) — находятся латеральнее наружных краев прямых мышц живота, граничат с поясничной областью по задним подмышечным линиям;

Слайд 112

3.Области живота, расположенные ниже гребешковой линии: надлобковая область — находится между наружными краями прямых мышц живота (непосредственно над лонным сочленением); правая и левая подвздошные области - находятся латеральнее наружных краев прямых мышц живота, снизу и снаружи они ограничены паховыми складками

Слайд 113: Области передней стенки живота

1 — собственно надчревная; 2 — пупочная; 3 — лобковая; 4 — правая подрёберная; 5 — правая боковая; 6 — правая подвздошная; 7 — левая подрёберная; 8 — левая боковая; 9 — левая подвздошная. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Слайд 114

Для более точного обозначения локализации в указанных областях используют также продолжения вертикальных опознавательных линий передней и боковых поверхностей грудной клетки: передней срединной (белая линия живота), грудинной, окологрудинной, срединно-ключичной, передней, средней и задней подмышечных.

Слайд 115

Пересечение передней срединной и пупочной линии делит пупочную область на четыре квадранта : правые (верхний и нижний) и левые (верхний и нижний). Кроме того, выделяют парные пупочно - остные линии, соединяющие пупок с правой и левой передне - верхними остями подвздошных костей.

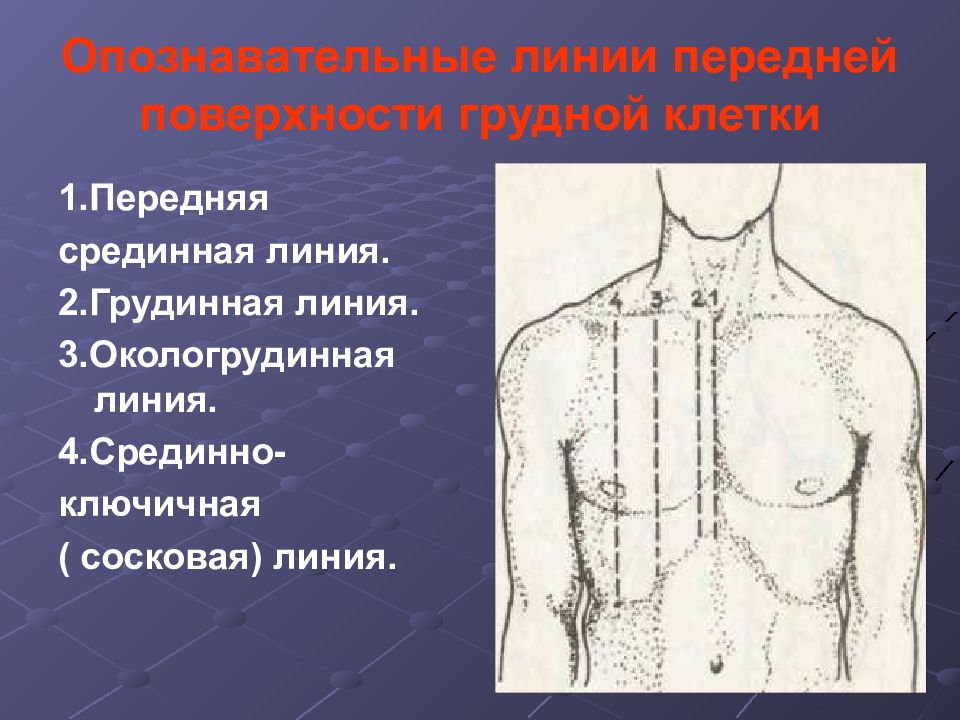

Слайд 116: Опознавательные линии передней поверхности грудной клетки

1.Передняя срединная линия. 2.Грудинная линия. 3.Окологрудинная линия. 4.Срединно- ключичная ( сосковая) линия.

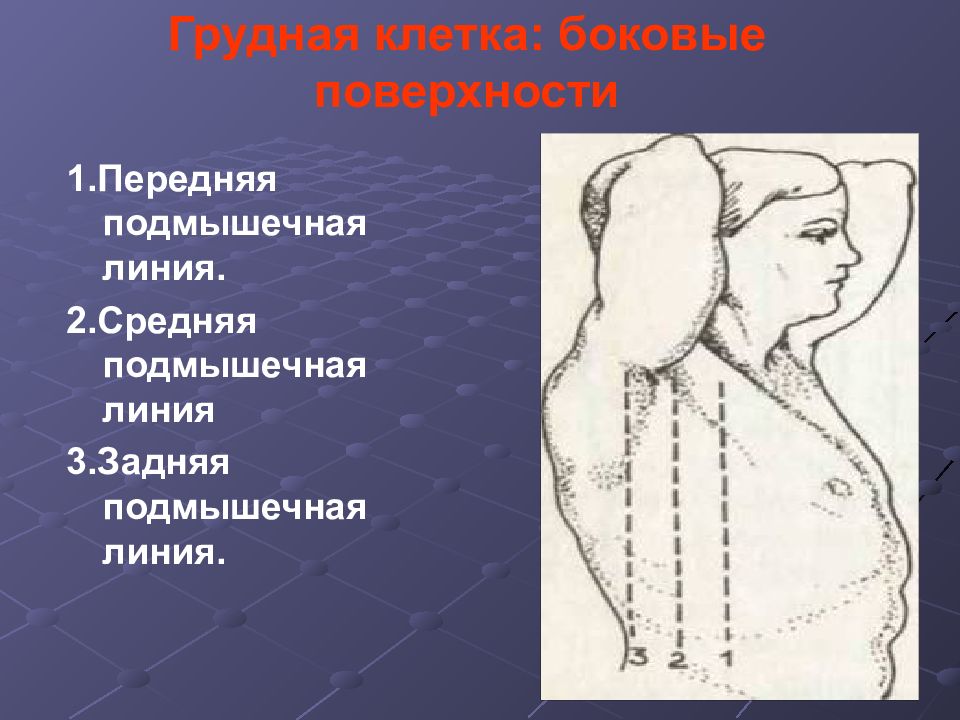

Слайд 117: Грудная клетка: боковые поверхности

1.Передняя подмышечная линия. 2.Средняя подмышечная линия 3.Задняя подмышечная линия.

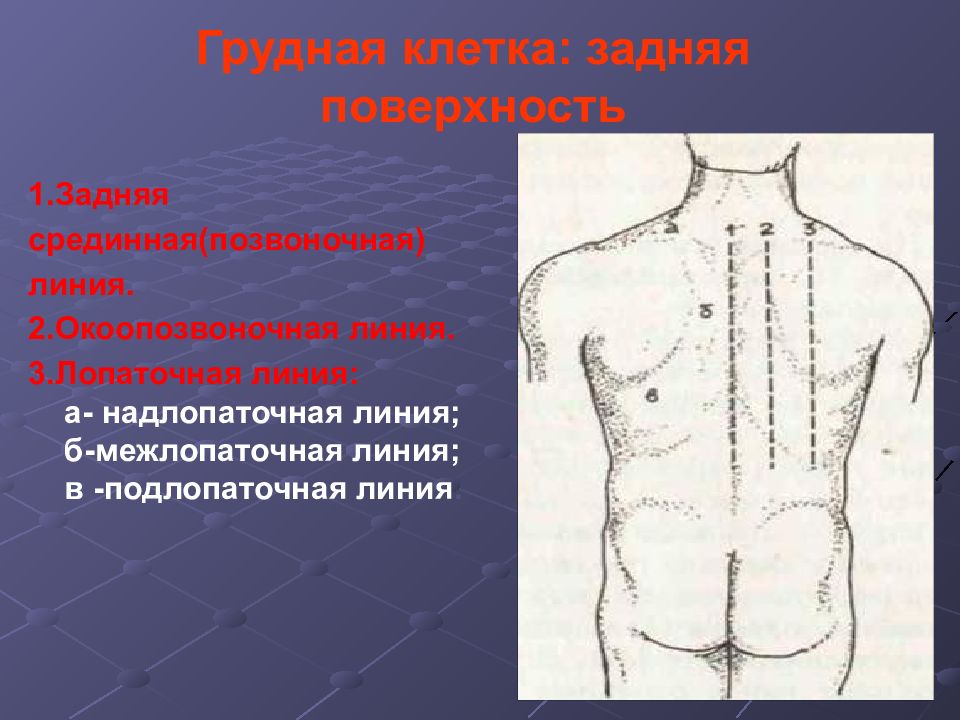

Слайд 118: Грудная клетка: задняя поверхность

1.Задняя срединная(позвоночная) линия. 2.Окоопозвоночная линия. 3.Лопаточная линия: а- надлопаточная линия; б-межлопаточная линия; в -подлопаточная линия.

Слайд 119: Условные линии на грудной стенке

1 — передняя срединная; 2 — грудинная; 3 — окологрудинная; 4 — среднеключичная; 5 — задняя подмышечная; 6 — средняя подмышечная; 7 — передняя подмышечная; 8 — лопаточная; 9 — околопозвоночная; 10 - задняя срединная.

Слайд 120: Поясничная область

свободные XI и XII ребра, крылья подвздошных костей, наружные края длинных мышц спины, остистые отростки позвонков, продолжение вертикальных опознавательных линии задней поверхности грудной клетки (лопаточной, околопозвоночной и позвоночной).

Слайд 121: Крестцово-копчиковая область

расположена ниже остистого отростка V (последнего) поясничного позвонка. Ягодицы отделены друг от друга межъягодичной складкой, которая заканчивается у заднего прохода. Снизу ягодицы отделены от бедер ягодичными складками. Каждую ягодицу условно разделяют на четыре равных квадранта - наружные (верхний и нижний) и внутренние (верхний и нижний). Промежность расположена между задним проходом и наружными половыми органами

Слайд 122: Верхние конечности

плечевой сустав (передняя, латеральная и задняя поверхности, акромиально-ключичное сочленение); плечо - передняя (сгибательная) и задняя (разгибательная) поверхности разделены латеральной и медиальной бороздами двуглавой мышцы плеча; локоть (локтевой сустав) — локтевая (кубитальная) ямка, локтевой отросток (olecranon), латеральный и медиальный надмыщелки плечевой кости; предплечье - передняя (сгибательная) и задняя (разгибательная) поверхности, лучевой и локтевой края;

Слайд 123: Верхние конечности

запястье (лучезапястный сустав) — шиловидные отростки лучевой и локтевой костей; кисть - тыльная поверхность (пястные кости и межостные промежутки); ладонь ( thenar, hypothenar, локтевой и лучевой края, основание ладони), пальцы( большой, указательный, средний, безымянный и мизинец, ладонная и тыльные поверхности, локтевой и лучевой края, средняя и концевая, или ногтевая фаланги, или пястно - фаланговый, проксимальный и дистальный межфаланговый суставы, ногтевые пластинки; большой палец имеет только основную и концевую фаланги и один межфаланговый сустав).

Слайд 124: Нижние конечности

бедро – передняя и задняя поверхности; колено (коленный состав) – коленная чашечка (надколенник), подколенная ямка, медиальный и латеральный надмыщелки бедренной кости; голень – передняя и задняя поверхности; голеностопный сустав – медиальная и латеральная лодыжки, пяточное (ахиллово) сухожилие;

Слайд 125: Нижние конечности

стопа – тыльная поверхность (плюсневые кости, межостные промежутки), медиальный и латеральный края, пятка, подошва, I, II, III, IV и V пальцы (тыльная и подошвенная поверхности, медиальный и латеральный края; основная, средняя и концевая, или ногтевая, фаланги; плюсне-фаланговый, проксимальный и дистальный межфаланговые суставы; ногтевые пластинки; I палец имеет только основную и концевую фаланги и один межфаланговый сустав).

Слайд 126: Обозначение локализации

При исследовании найденной болевой точки, границы органа или патологического образования, врач фиксирует пальцем данное место на коже и измеряет расстояние от него до ближайших видимых или пальпируемых ориентиров на поверхности тела. Обычно указывают дне координаты - вертикальную и горизонтальную.

Слайд 127

Вертикальными координатами на туловище являются вертикальные опознавательные линии, а горизонтальными координатами на грудной клетке — ребра, межреберья и остистые отростки позвонков, на животе - горизонтальные опознавательные линии. Если в точном обозначении месторасположения нет необходимости, можно указать только название данной области.

Слайд 128

При обозначении локализации какого-либо образования относительно костного выступа или другого естественного ориентира отмечают, на каком расстоянии от него это образование находится в ту или иную сторону: медиально или латерально (вправо или влево), проксимально или дистально (вверх или вниз).

Слайд 129

Правую и левую стороны определяют относительно сторон тела больного. Если необходимо обозначить локализацию патологического образования на шее и конечностях (плечо, предплечье, бедро, голень), указывают их поверхность (передняя, задняя, боковые) и уровень (верхняя, средняя или нижняя треть).

Слайд 130: Счет ребер спереди

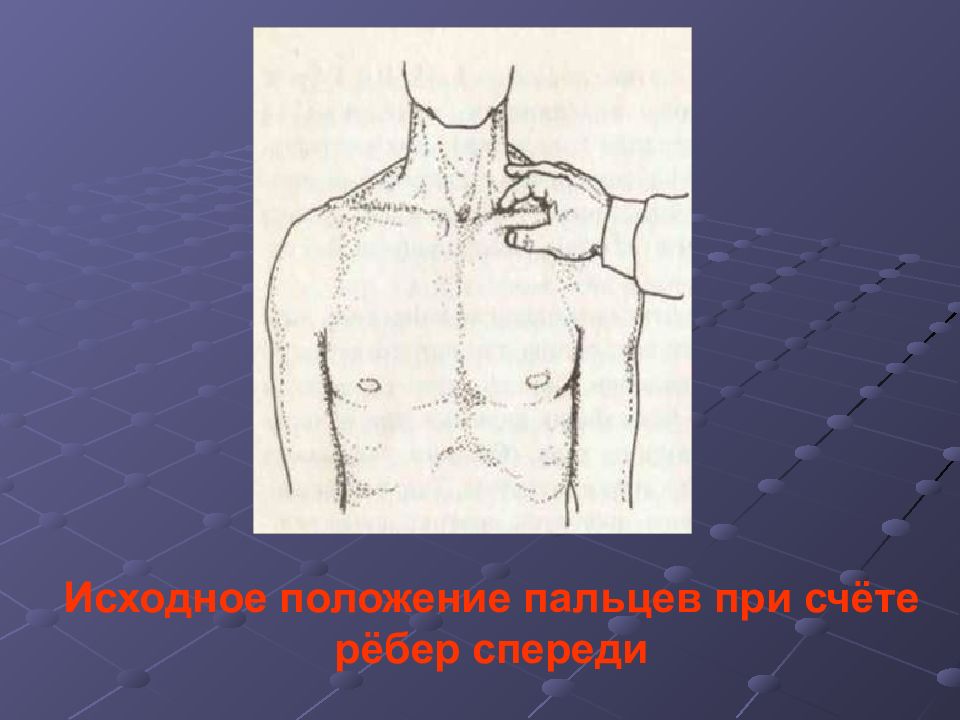

Ведут сверху вниз по окологрудинной линии. Поскольку I ребро не пальпируется, так как расположено за ключицей, ее условно принимают за I ребро. Захватывают ключицу указательным пальцем сверху и большим пальцем снизу. Таким образом, большой палец исходно расположен в первом межреберье. Затем указательный палец переносят к большому пальцу, а им, в свою очередь, скользя по поверхности нижележащего ребра, «переступают» в следующее межреберье и охватывают при этом II ребро.

Слайд 131: Счет ребер спереди

Переставляя указательный и большой пальцы аналогичным образом по нижележащим межреберьям, охватывают одно ребро за другим и ведут их счет. У мужчин правильного телосложения при отсутствии ожирения сосок располагается на уровне V ребра и может быть ориентиром при счете ребер.

Слайд 133: Счет ребер сзади

Начинают от нижнего угла лопатки, непосредственно под которым расположено седьмое межреберье. Ведут счет сверху вниз, используя те же приемы, что и при счете ребер спереди. Руки больного при этом должны быть опущены. Можно счет ребер вести и снизу вверх, начиная от самого нижнего свободно лежащего XII ребра. Позвонки считают по их остистым отросткам, начиная от расположенного в нижней части шеи остистого отростка VII шейного позвонка, наиболее выступающего назад при наклоне головы вперед.

Слайд 134: Счет ребер сзади

Используют и другие ориентиры: линия, соединяющая ости лопаток, проходит через тело III грудного позвонка; линия, соединяющая нижние углы лопаток, пересекает тело VII грудного позвонка; линия, соединяющая гребни подвздошных костей, проходит между телами III и IV поясничных позвонков.

Слайд 135: Измерение окружности

При измерении окружности грудной клетки сантиметровую ленту спереди накладывают на уровне IV ребра, а сзади — на уровне нижних углов лопаток. Окружность живота измеряют на уровне пупка в положении лежа и стоя. При увеличении объема какой-либо части конечности измеряют окружность обеих конечностей на одном и том же уровне. Окружность шеи измеряют на уровне наиболее выступающей части. Измерение небольших расстояний удобно проводить, используя величины длины или ширины фаланг своих пальцев.