Первый слайд презентации

МГТУ им. Г.И. Носова 15. Конструкции покрытий 15.1. Балки 15.1.1. Сведения о конструкции 15.1.2. Расчёт балок 15.2. Фермы 15.2.1. Общие сведения 15.2.2. Особенности статического расчёта внутренне статически определимых ферм 15.2.3. Расчёт безраскосных ферм 15.2.4. Основные указания по конструированию элементов и узлов ферм 15.3. Плиты покрытий

Слайд 2

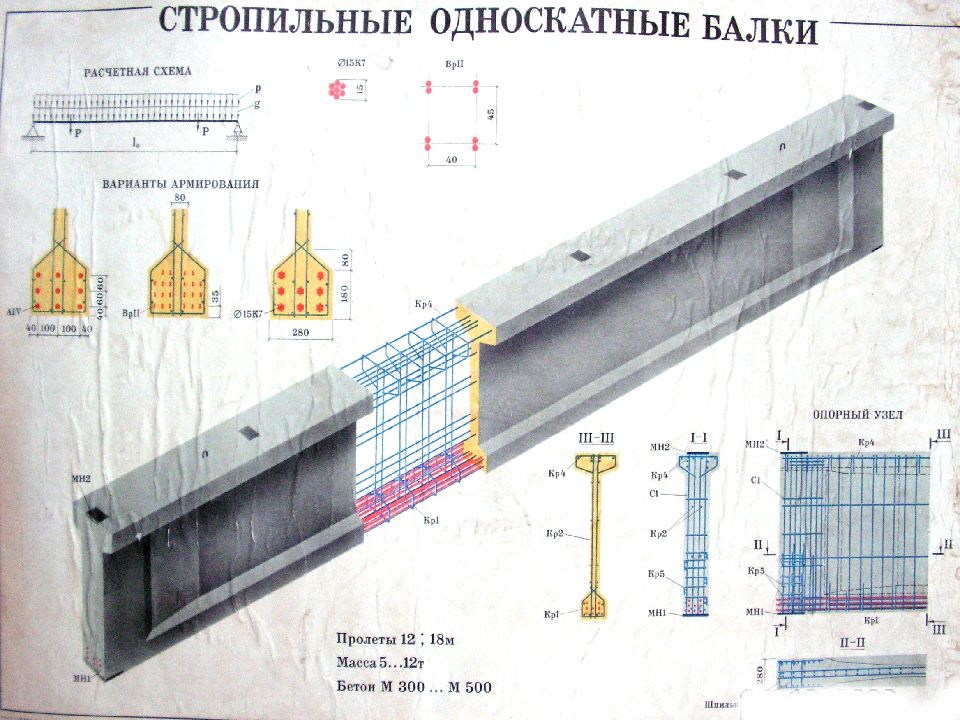

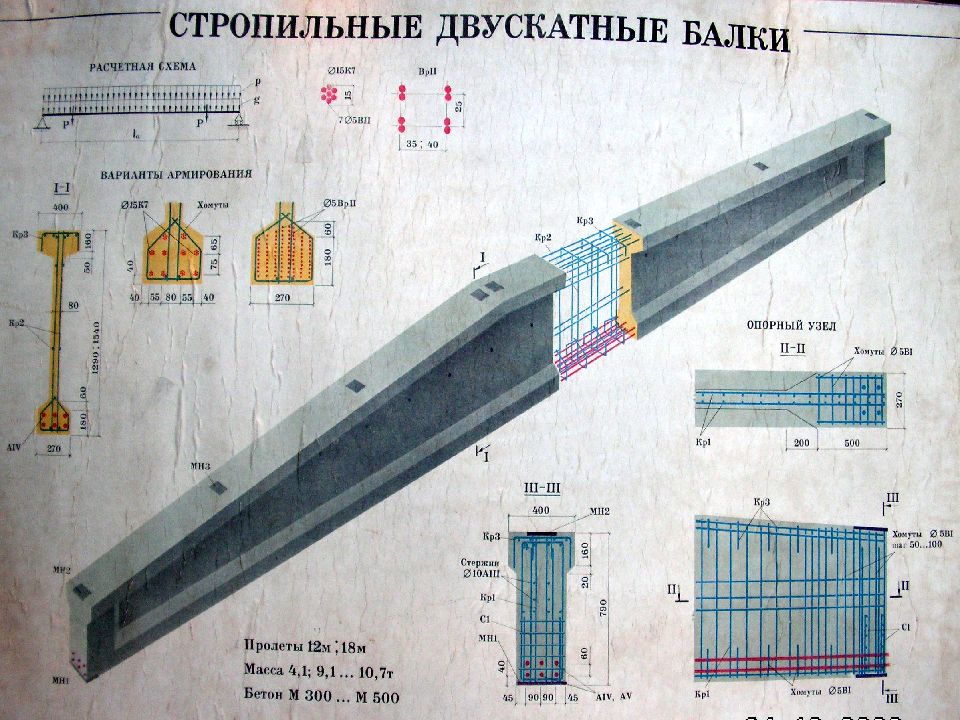

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.1. Сведения о конструкции Балки покрытий перекрывают пролёты 12 и 18 м, при шаге колонн 6 м. Реже применяются балки пролётами 6 и 9 м. В отдельных конструкциях встречаются балки пролётами 24 и 15 м. Для покрытий безфонарных цехов без перепадов высот и при небольшой снеговой нагрузке применяют двускатные балки до 30 – 40 м. Выбор стропильных конструкций зависит от объёмно-планировочного решения здания и условий строительства. Обычно при пролётах до 18 м включительно балки покрытий по расходу материала и по трудоёмкости и стоимости оказываются более экономичными, чем фермы. В зависимости от очертания поясов при классификации балок можно выделить следующие типы: 1) для двускатных покрытий: трапецеидального очертания с единым уклоном верхней полки от конька; полигональные с ломаным очертанием верхней полки и с криволинейным очертанием верхней полки или так называемые арочные; 2) для односкатных покрытий: постоянной высоты, с ломаным очертанием нижней полки; 3) для плоских покрытий: постоянной высоты с параллельными полками.

Слайд 3

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.1. Сведения о конструкции Типы стропильных балок а – двускатная с единым уклоном верхней полки; б – двускатная с переломом уклона верхней полки; в – двускатная с криволинейным очертанием верхней полки; г – односкатная с ломаным очертанием нижней полки; д – с параллельными поясами; е – односкатная с постоянным уклоном

Слайд 4

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.1. Сведения о конструкции Поперечное сечение балок может быть: тавровым; двутавровым; прямоугольным. Различают также балки сплошные (со сплошной стенкой), с отверстиями в стенке и решётчатые односкатные балки постоянной высоты. Двускатные балки обычно выполняют из бетона класса В25 – В40. Основная продольная арматура – напрягаемая. В ряде случаев часть напрягаемой арматуры (15 – 20% от площади в нижней зоне) устанавливается в верхней зоне, чтобы обеспечить трещиностойкость верхней зоны в стадии изготовления и монтажа. Стенку балки армируют сварными каркасами, продольные стержни которых являются монтажными, а поперечные – расчётными, обеспечивающими прочность балки по наклонным сечениям. Чтобы предотвратить усадочные трещины по высоте балки устанавливаются конструктивные продольные стержни. Приопорные участки балок для предотвращения образования продольных трещин при отпуске натяжения арматуры усиливают дополнительными поперечными стержнями, которые приваривают к стенке закладными деталями.

Слайд 5

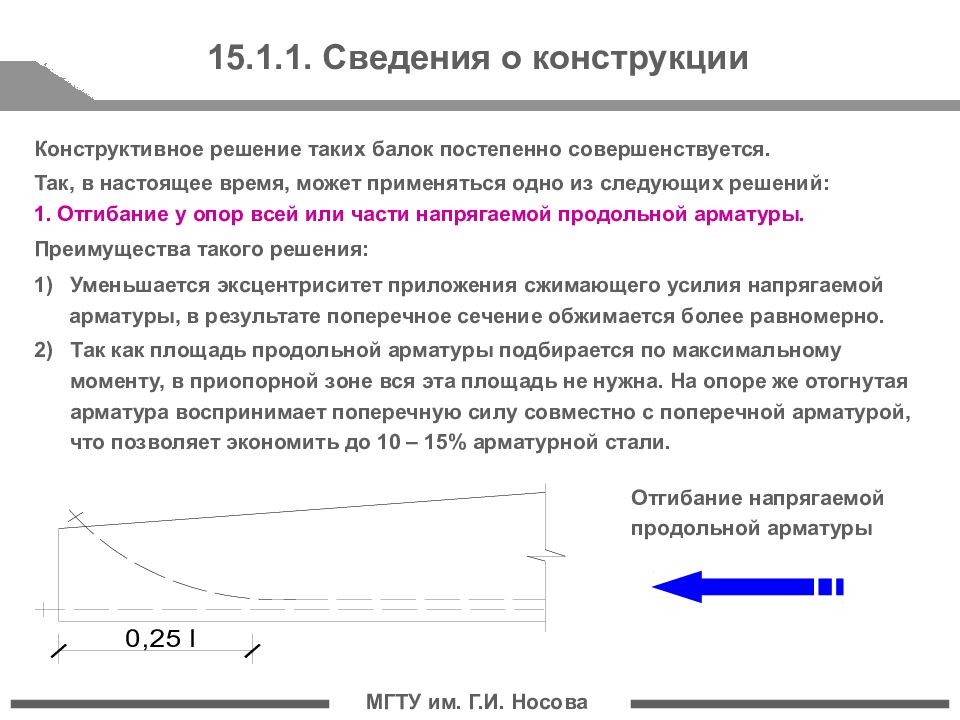

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.1. Сведения о конструкции Конструктивное решение таких балок постепенно совершенствуется. Так, в настоящее время, может применяться одно из следующих решений: 1. Отгибание у опор всей или части напрягаемой продольной арматуры. Преимущества такого решения: Уменьшается эксцентриситет приложения сжимающего усилия напрягаемой арматуры, в результате поперечное сечение обжимается более равномерно. 2) Так как площадь продольной арматуры подбирается по максимальному моменту, в приопорной зоне вся эта площадь не нужна. На опоре же отогнутая арматура воспринимает поперечную силу совместно с поперечной арматурой, что позволяет экономить до 10 – 15% арматурной стали. Отгибание напрягаемой продольной арматуры

Слайд 6

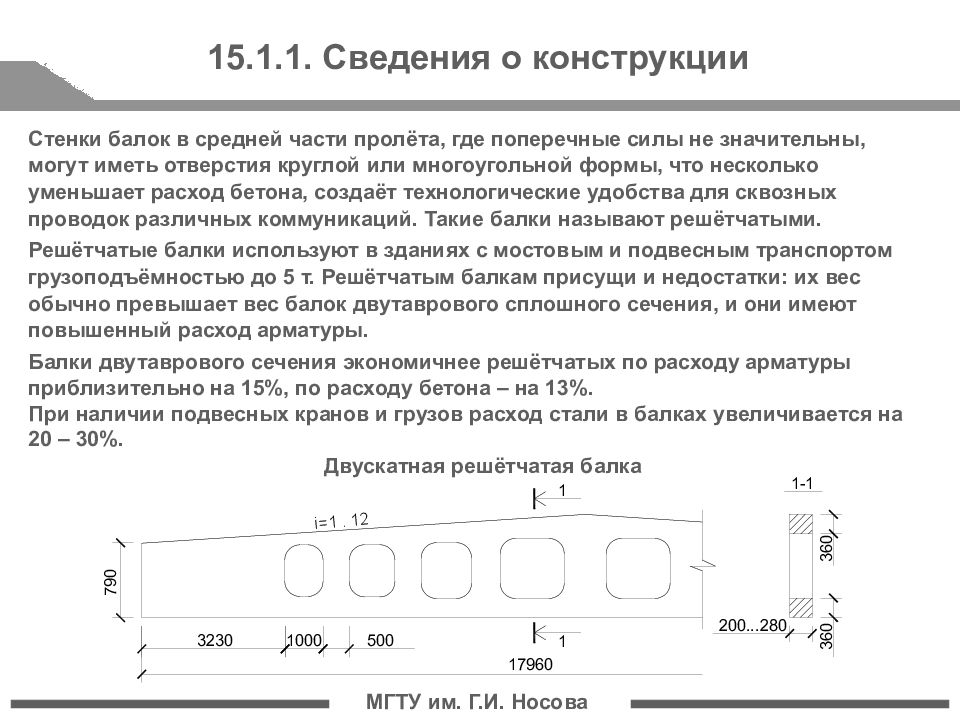

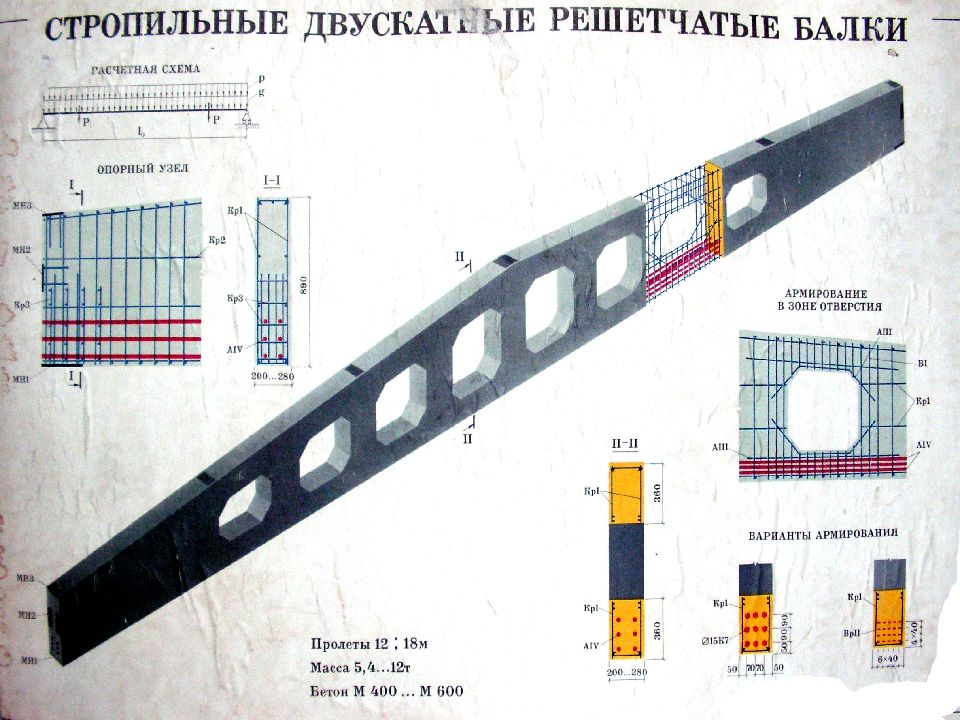

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.1. Сведения о конструкции Стенки балок в средней части пролёта, где поперечные силы не значительны, могут иметь отверстия круглой или многоугольной формы, что несколько уменьшает расход бетона, создаёт технологические удобства для сквозных проводок различных коммуникаций. Такие балки называют решётчатыми. Решётчатые балки используют в зданиях с мостовым и подвесным транспортом грузоподъёмностью до 5 т. Решётчатым балкам присущи и недостатки: их вес обычно превышает вес балок двутаврового сплошного сечения, и они имеют повышенный расход арматуры. Балки двутаврового сечения экономичнее решётчатых по расходу арматуры приблизительно на 15%, по расходу бетона – на 13%. При наличии подвесных кранов и грузов расход стали в балках увеличивается на 20 – 30%. Двускатная решётчатая балка

Слайд 10

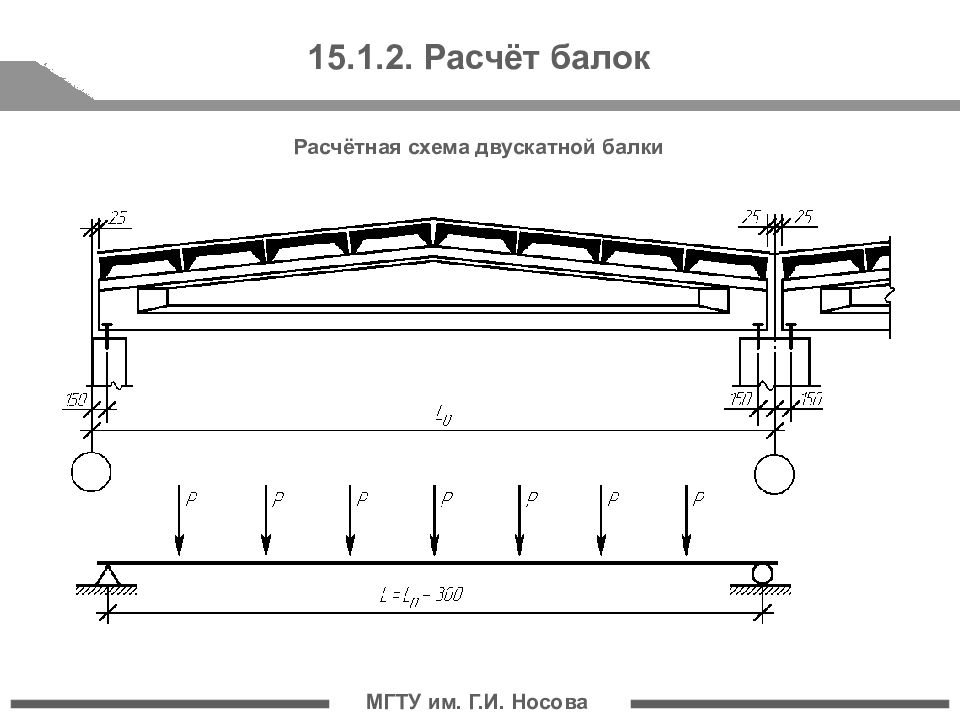

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Балки рассчитываются как обычные изгибаемые элементы по двум группам предельных состояний: I группа – расчёт с оценкой прочности нормальных и наклонных сечений на всех стадиях работы элемента: изготовление, транспортировка, монтаж, эксплуатация. II группа – оценивается трещиностойкость конструкции, определяются прогибы, ширина раскрытия трещин. Расчётная схема во всех расчётах принимается либо однопролётная свободно опёртая балка, либо многопролётная неразрезная балка. Сборные балки покрытия рассчитываются как свободно лежащие на двух опорах. Расчётный пролёт балки принимается меньше пролёта здания, для которого она предназначена, с учётом её опирания на колонну. В случае типового крепления балки к колонне расчётный пролёт принимается: где L – номинальный пролёт здания.

Слайд 11

МГТУ им. Г.И. Носова Расчётная схема двускатной балки 15.1.2. Расчёт балок

Слайд 12

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок На стропильные балки воздействуют следующие виды нагрузок: собственный вес балки; вес кровли и панелей покрытия; различные комбинации снеговой нагрузки; нагрузка от подвесных кранов; вес подвесных потолков; вес подвесного вентиляционного оборудования; вес конструкций фонаря. Все виды равномерно распределённых нагрузок, находящиеся на плите покрытия, передаются на балку в виде сосредоточенных сил Р, приложенных в местах опирания продольных рёбер панелей. При пяти и более точках опирания сосредоточенные силы можно заменить равномерно распределенной нагрузкой. Нагрузку от собственного веса балки допускается условно сосредотачивать в местах опирания продольных рёбер панелей. Нагрузки, передаваемые через стойки фонаря, нагрузки от подвесного транспорта, подвесных грузов, шахт, рассматриваются как сосредоточенные грузы. В местах перепадов высот здания, дополнительные нагрузки от снеговых мешков, предаваемые через рёбра плит, следует также рассматривать как сосредоточенные грузы.

Слайд 13

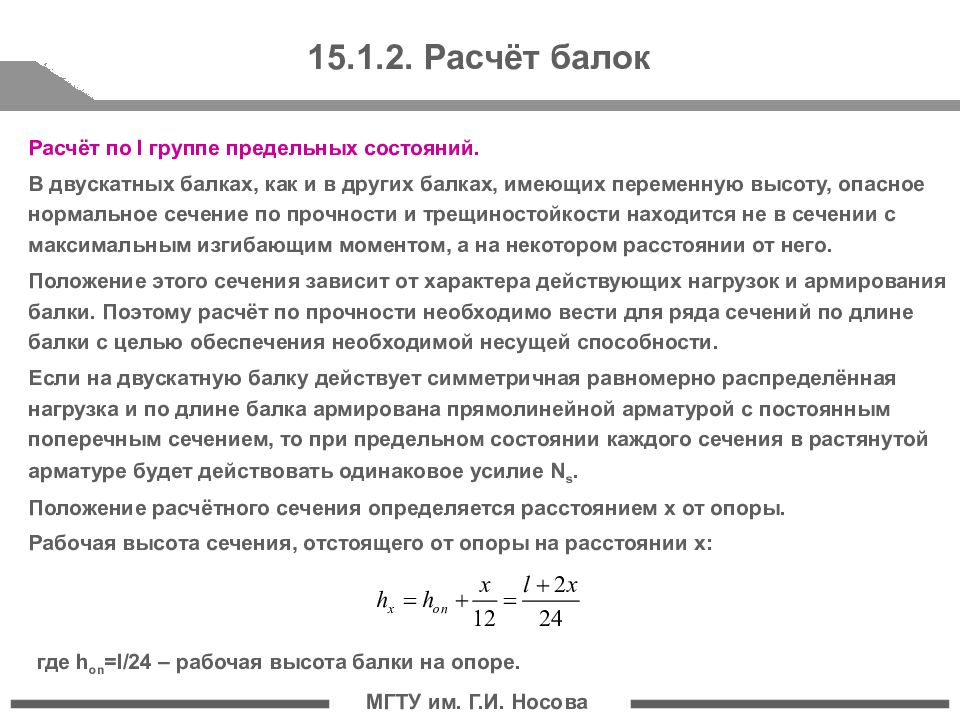

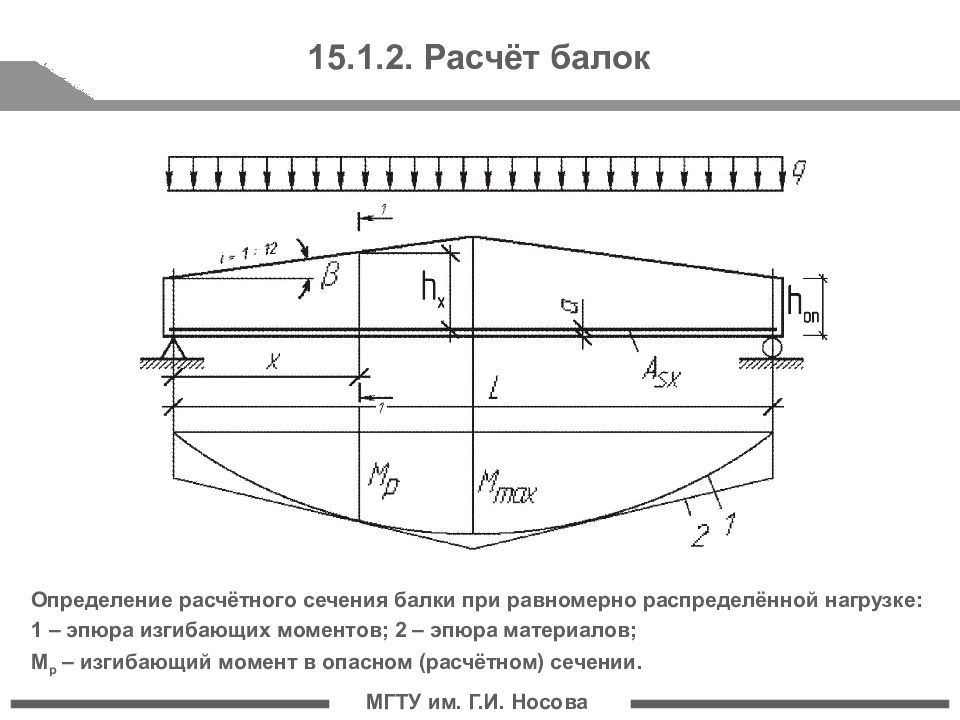

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Расчёт по I группе предельных состояний. В двускатных балках, как и в других балках, имеющих переменную высоту, опасное нормальное сечение по прочности и трещиностойкости находится не в сечении с максимальным изгибающим моментом, а на некотором расстоянии от него. Положение этого сечения зависит от характера действующих нагрузок и армирования балки. Поэтому расчёт по прочности необходимо вести для ряда сечений по длине балки с целью обеспечения необходимой несущей способности. Если на двускатную балку действует симметричная равномерно распределённая нагрузка и по длине балка армирована прямолинейной арматурой с постоянным поперечным сечением, то при предельном состоянии каждого сечения в растянутой арматуре будет действовать одинаковое усилие N s. Положение расчётного сечения определяется расстоянием x от опоры. Рабочая высота сечения, отстоящего от опоры на расстоянии х: где h on = l /24 – рабочая высота балки на опоре.

Слайд 14

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Определение расчётного сечения балки при равномерно распределённой нагрузке: 1 – эпюра изгибающих моментов; 2 – эпюра материалов; М р – изгибающий момент в опасном (расчётном) сечении.

Слайд 15

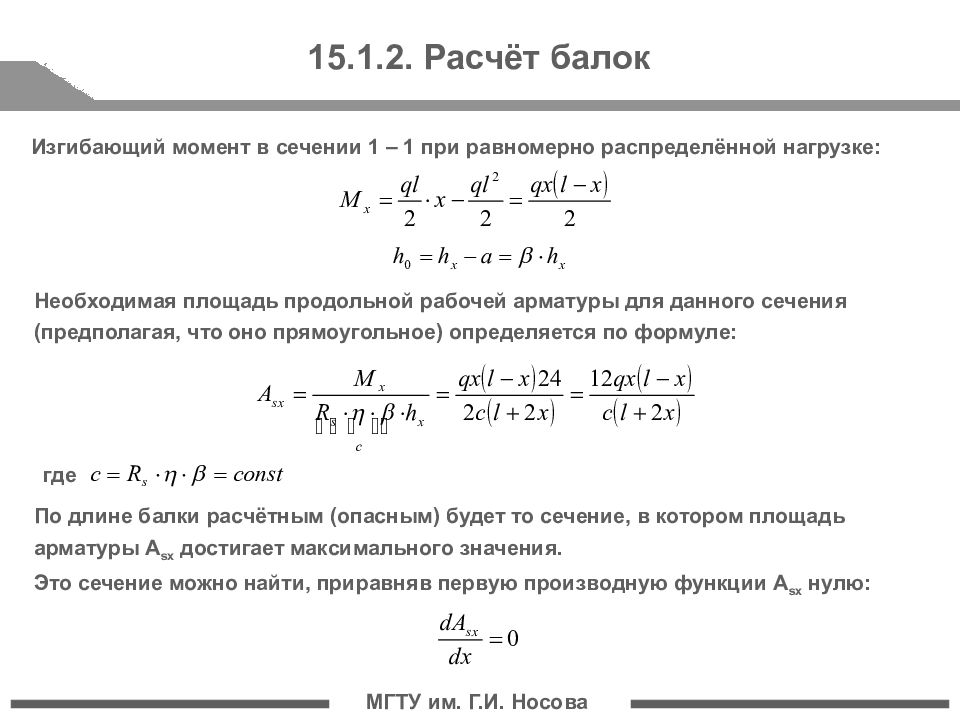

МГТУ им. Г.И. Носова Изгибающий момент в сечении 1 – 1 при равномерно распределённой нагрузке: Необходимая площадь продольной рабочей арматуры для данного сечения (предполагая, что оно прямоугольное) определяется по формуле: где По длине балки расчётным (опасным) будет то сечение, в котором площадь арматуры A sx достигает максимального значения. Это сечение можно найти, приравняв первую производную функции A sx нулю: 15.1.2. Расчёт балок

Слайд 16

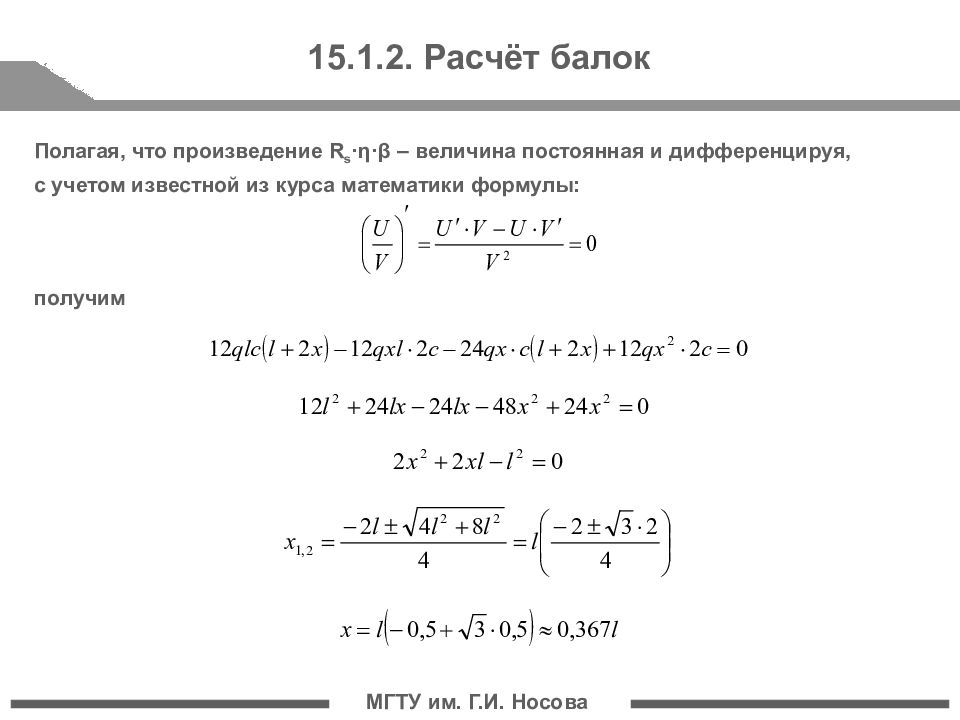

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Полагая, что произведение R s · η · β – величина постоянная и дифференцируя, с учетом известной из курса математики формулы: получим

Слайд 17

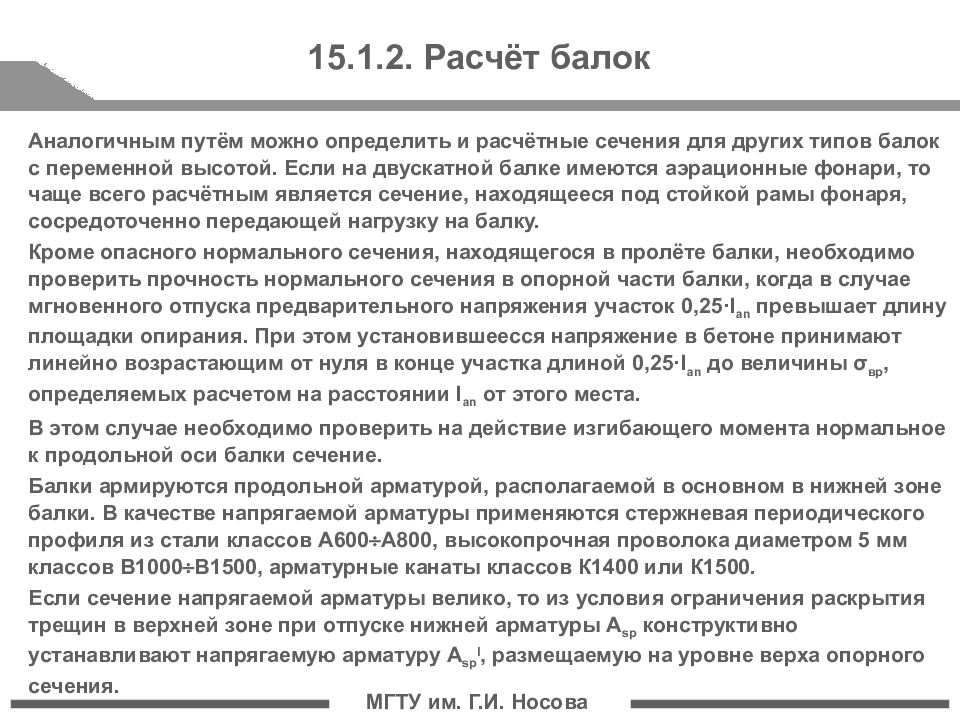

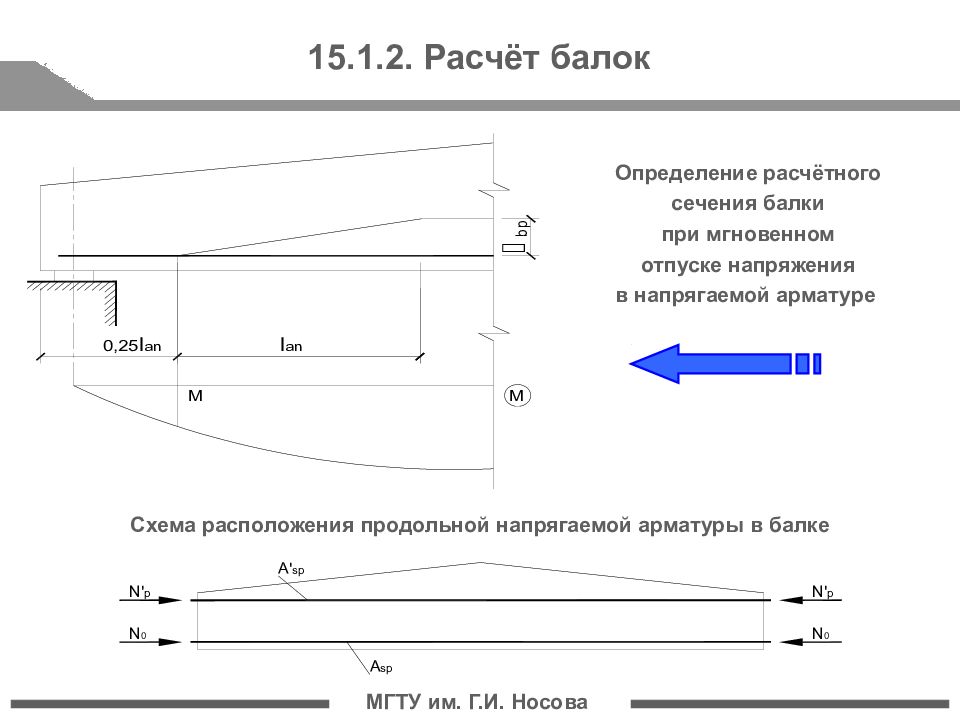

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Аналогичным путём можно определить и расчётные сечения для других типов балок с переменной высотой. Если на двускатной балке имеются аэрационные фонари, то чаще всего расчётным является сечение, находящееся под стойкой рамы фонаря, сосредоточенно передающей нагрузку на балку. Кроме опасного нормального сечения, находящегося в пролёте балки, необходимо проверить прочность нормального сечения в опорной части балки, когда в случае мгновенного отпуска предварительного напряжения участок 0,25 · l а n превышает длину площадки опирания. При этом установившеесся напряжение в бетоне принимают линейно возрастающим от нуля в конце участка длиной 0,25 · l а n до величины σ вр, определяемых расчетом на расстоянии l а n от этого места. В этом случае необходимо проверить на действие изгибающего момента нормальное к продольной оси балки сечение. Балки армируются продольной арматурой, располагаемой в основном в нижней зоне балки. В качестве напрягаемой арматуры применяются стержневая периодического профиля из стали классов A 600 A 800, высокопрочная проволока диаметром 5 мм классов В1000 В1500, арматурные канаты классов К1400 или К1500. Если сечение напрягаемой арматуры велико, то из условия ограничения раскрытия трещин в верхней зоне при отпуске нижней арматуры A sp конструктивно устанавливают напрягаемую арматуру A sp I, размещаемую на уровне верха опорного сечения.

Слайд 18

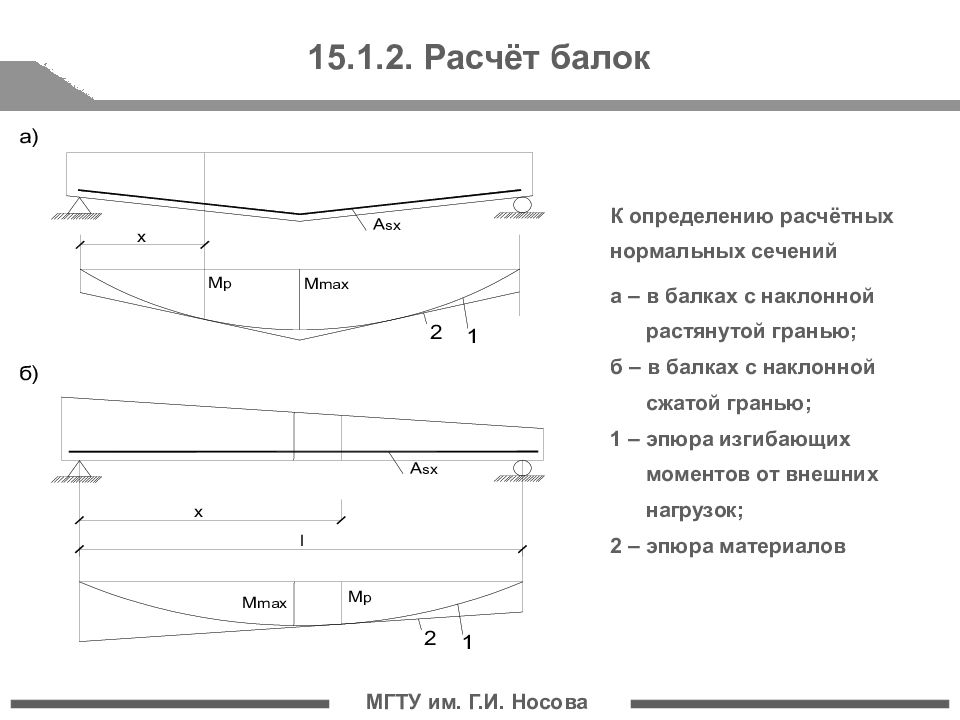

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок К определению расчётных нормальных сечений а – в балках с наклонной растянутой гранью; б – в балках с наклонной сжатой гранью; 1 – эпюра изгибающих моментов от внешних нагрузок; 2 – эпюра материалов

Слайд 19

МГТУ им. Г.И. Носова Определение расчётного сечения балки при мгновенном отпуске напряжения в напрягаемой арматуре 15.1.2. Расчёт балок Схема расположения продольной напрягаемой арматуры в балке

Слайд 20

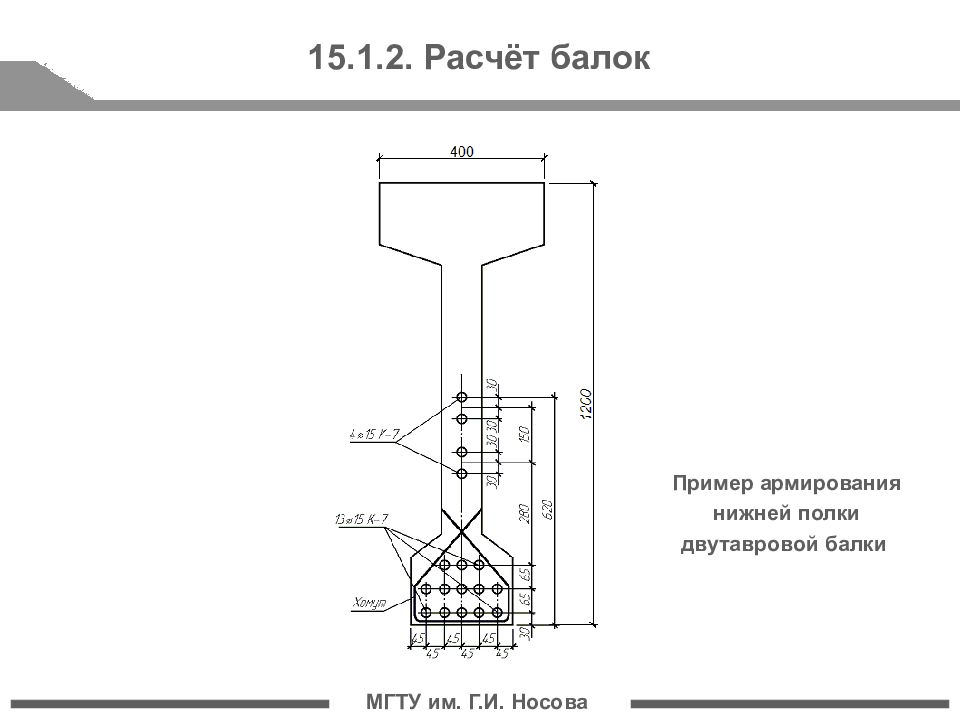

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Пример армирования нижней полки двутавровой балки

Слайд 21

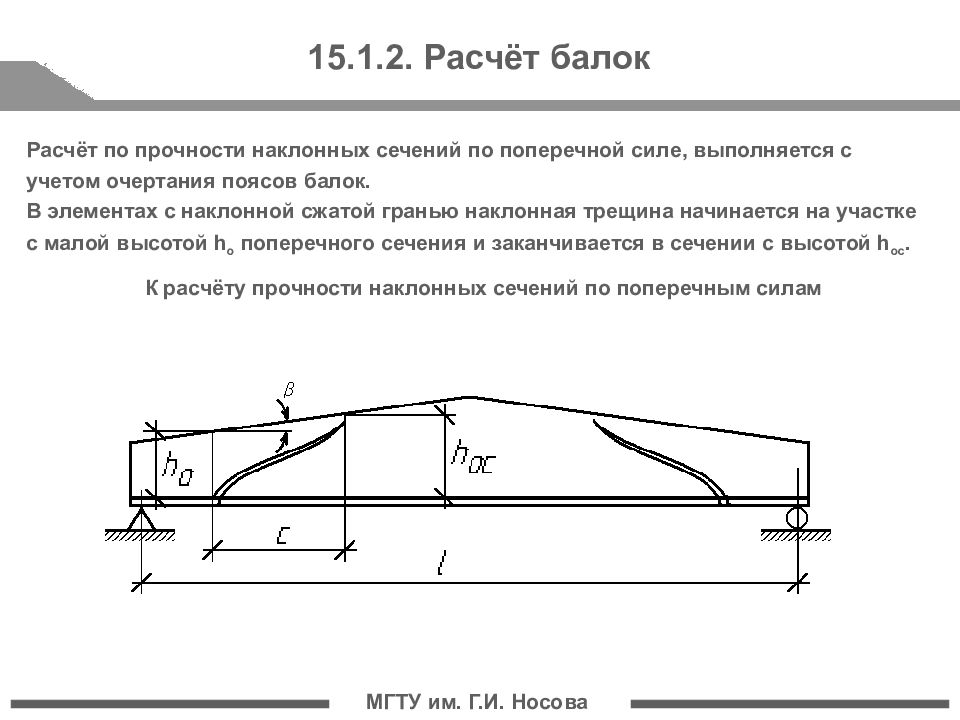

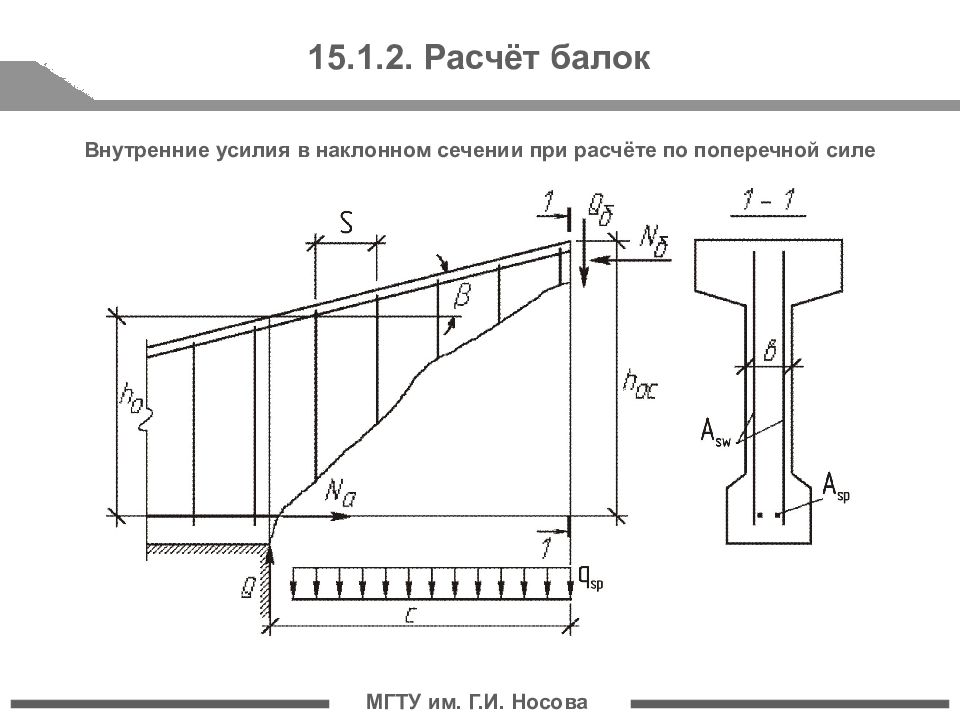

МГТУ им. Г.И. Носова Расчёт по прочности наклонных сечений по поперечной силе, выполняется с учетом очертания поясов балок. В элементах с наклонной сжатой гранью наклонная трещина начинается на участке с малой высотой h o поперечного сечения и заканчивается в сечении с высотой h oc. К расчёту прочности наклонных сечений по поперечным силам 15.1.2. Расчёт балок

Слайд 22

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Внутренние усилия в наклонном сечении при расчёте по поперечной силе

Слайд 23

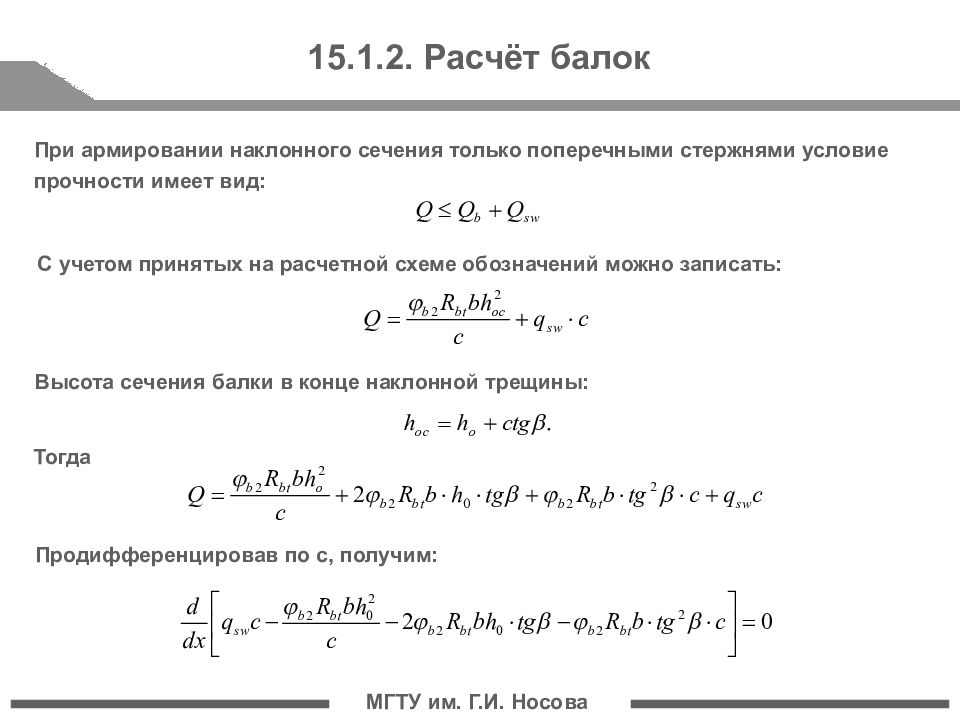

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок При армировании наклонного сечения только поперечными стержнями условие прочности имеет вид: С учетом принятых на расчетной схеме обозначений можно записать: Высота сечения балки в конце наклонной трещины: Тогда Продифференцировав по с, получим:

Слайд 24

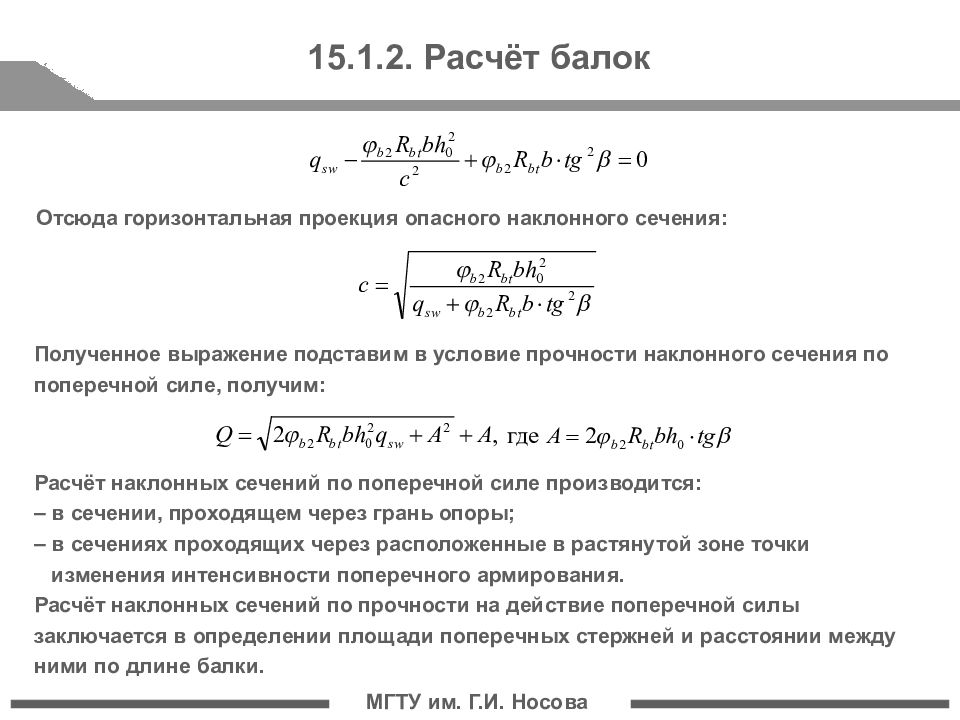

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Отсюда горизонтальная проекция опасного наклонного сечения: Полученное выражение подставим в условие прочности наклонного сечения по поперечной силе, получим: Расчёт наклонных сечений по поперечной силе производится: – в сечении, проходящем через грань опоры; – в сечениях проходящих через расположенные в растянутой зоне точки изменения интенсивности поперечного армирования. Расчёт наклонных сечений по прочности на действие поперечной силы заключается в определении площади поперечных стержней и расстоянии между ними по длине балки.

Слайд 25

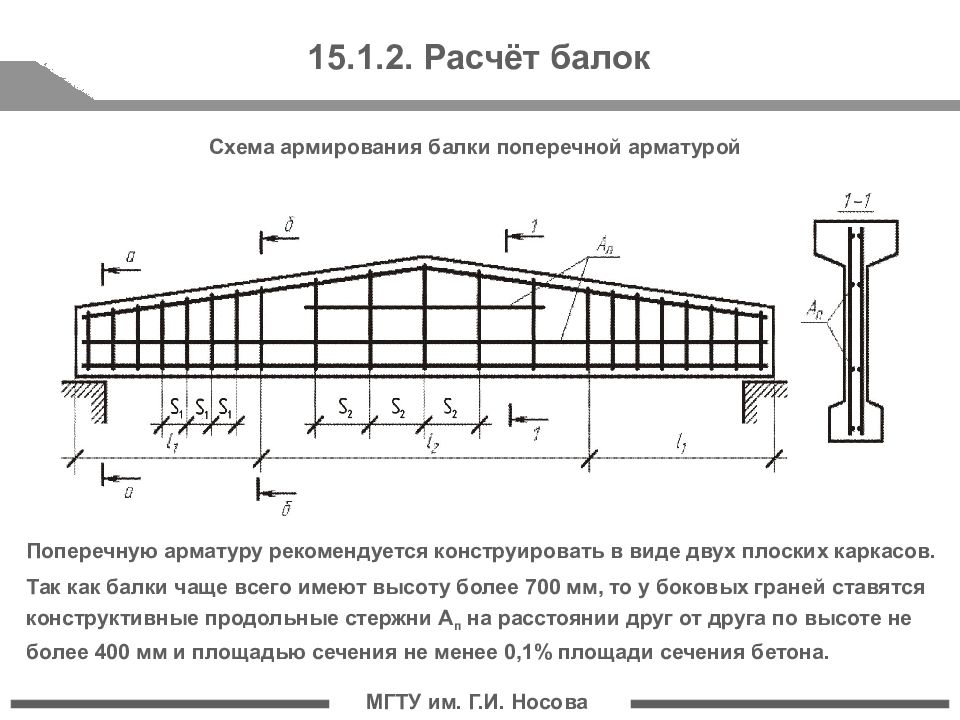

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Схема армирования балки поперечной арматурой Поперечную арматуру рекомендуется конструировать в виде двух плоских каркасов. Так как балки чаще всего имеют высоту более 700 мм, то у боковых граней ставятся конструктивные продольные стержни А п на расстоянии друг от друга по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона.

Слайд 26

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Расчёт по II группе предельных состояний. Вначале выполняется расчёт балки на трещиностойкость. Балка рассчитывается по образованию трещин в сечениях: – нормальных к продольной оси балки; – наклонных к продольной оси балки. Расчёт по образованию трещин производится: – с целью избежания их появления; – для определения необходимости проверки по раскрытию трещин (2-я и 3-я категории трещиностойкости) и по закрытию (2-я категория); – для выяснения случая расчёта по деформациям. Расчёту по образованию трещин подлежат те же нормальные сечения, что и при расчёте на прочность. Расчёт ведут как для упругого материала, находящегося в условиях плоского (двухосного) напряжённого состояния. Проверяется условие прочности бетона при плоском напряжённом состоянии «сжатие-растяжение».

Слайд 27

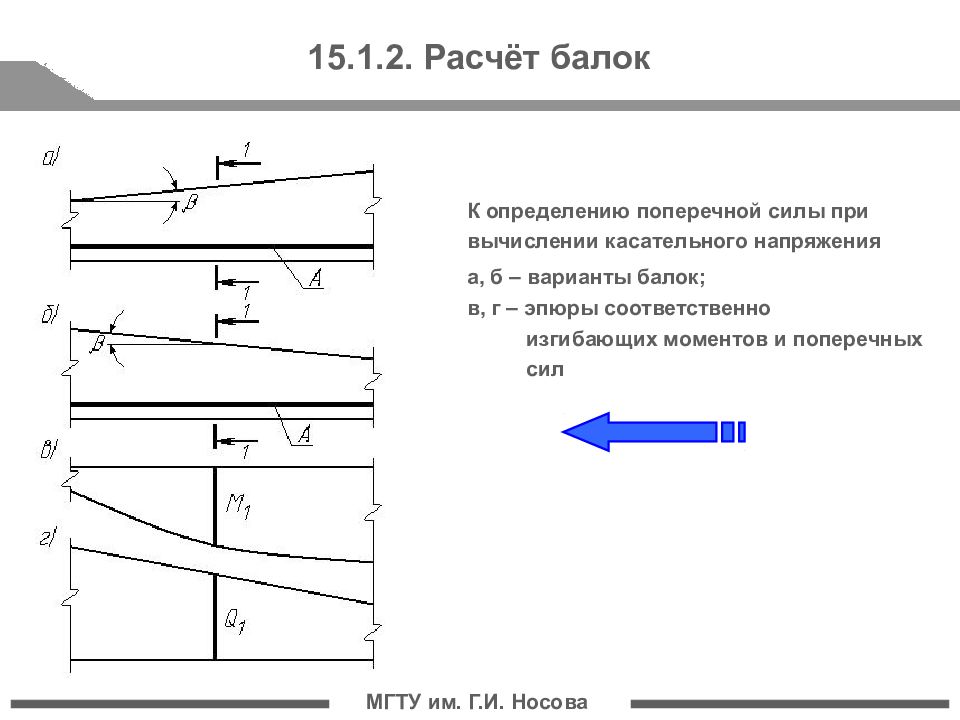

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок К определению поперечной силы при вычислении касательного напряжения а, б – варианты балок; в, г – эпюры соответственно изгибающих моментов и поперечных сил

Слайд 28

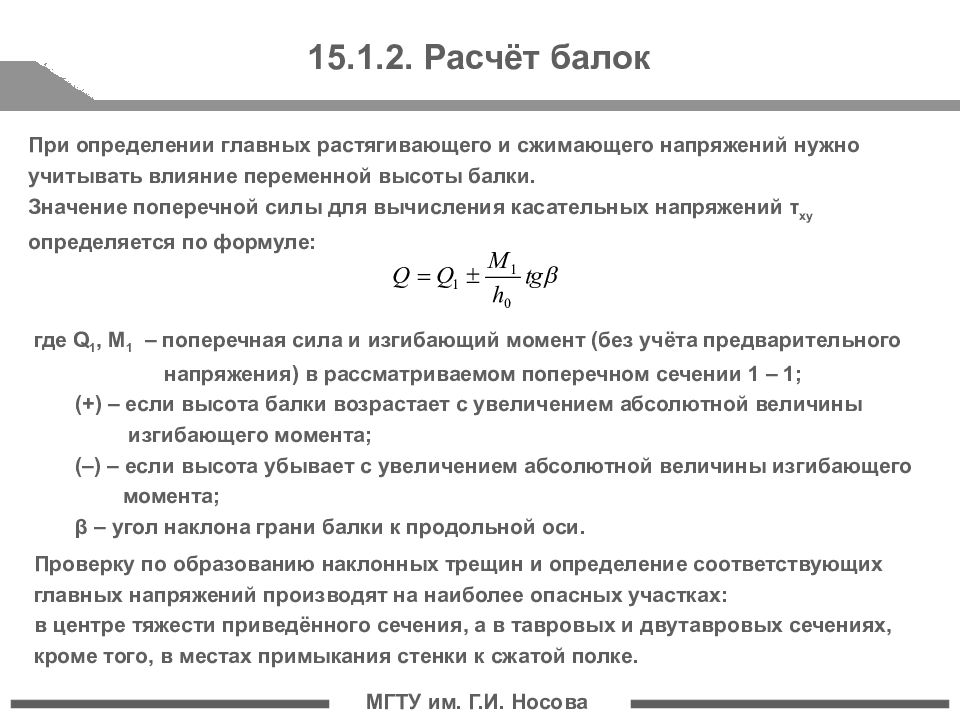

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок При определении главных растягивающего и сжимающего напряжений нужно учитывать влияние переменной высоты балки. Значение поперечной силы для вычисления касательных напряжений τ xy определяется по формуле: где Q 1, M 1 – поперечная сила и изгибающий момент (без учёта предварительного напряжения) в рассматриваемом поперечном сечении 1 – 1; (+) – если высота балки возрастает с увеличением абсолютной величины изгибающего момента; (–) – если высота убывает с увеличением абсолютной величины изгибающего момента; β – угол наклона грани балки к продольной оси. Проверку по образованию наклонных трещин и определение соответствующих главных напряжений производят на наиболее опасных участках: в центре тяжести приведённого сечения, а в тавровых и двутавровых сечениях, кроме того, в местах примыкания стенки к сжатой полке.

Слайд 29

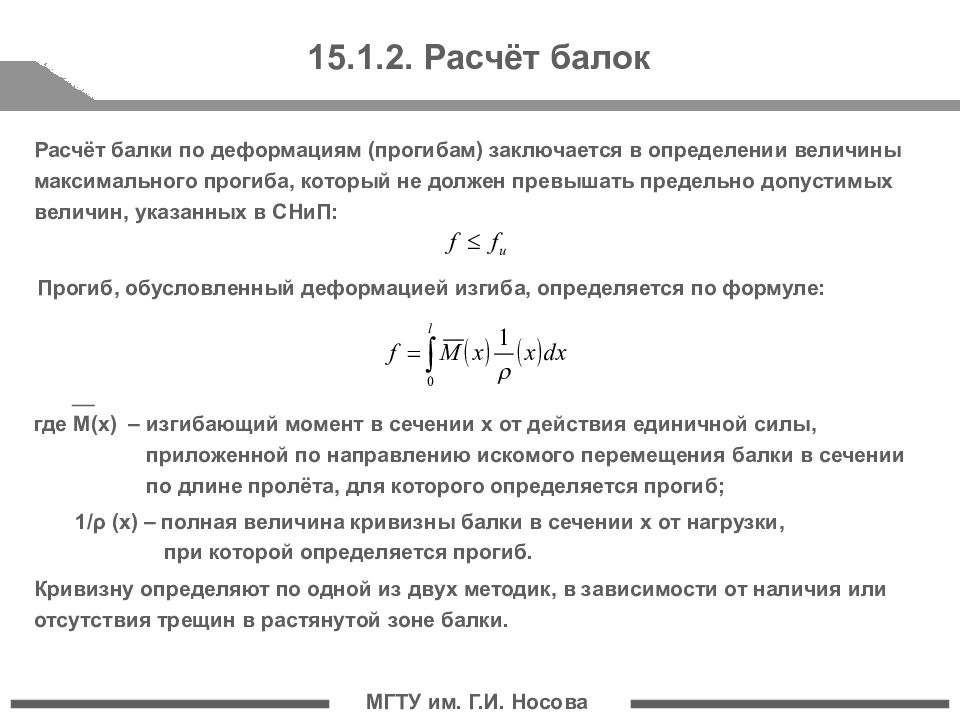

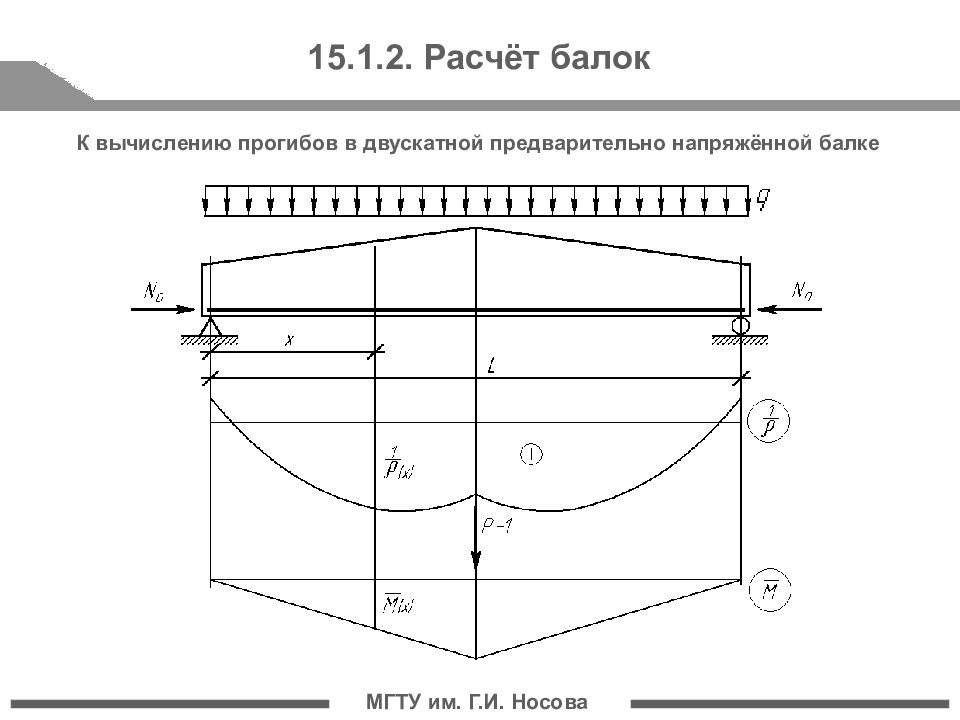

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Расчёт балки по деформациям (прогибам) заключается в определении величины максимального прогиба, который не должен превышать предельно допустимых величин, указанных в СНиП: Прогиб, обусловленный деформацией изгиба, определяется по формуле: где М(х) – изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы, приложенной по направлению искомого перемещения балки в сечении по длине пролёта, для которого определяется прогиб; 1/ ρ (х) – полная величина кривизны балки в сечении х от нагрузки, при которой определяется прогиб. Кривизну определяют по одной из двух методик, в зависимости от наличия или отсутствия трещин в растянутой зоне балки.

Слайд 30

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок К вычислению прогибов в двускатной предварительно напряжённой балке

Слайд 31

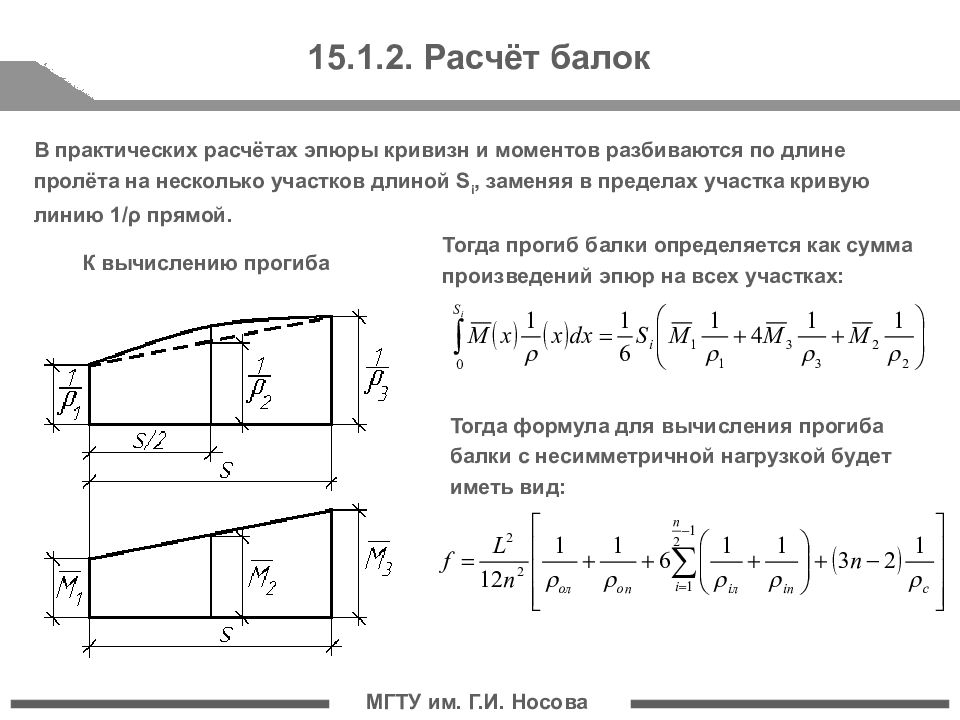

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок В практических расчётах эпюры кривизн и моментов разбиваются по длине пролёта на несколько участков длиной S i, заменяя в пределах участка кривую линию 1/ρ прямой. К вычислению прогиба Тогда прогиб балки определяется как сумма произведений эпюр на всех участках: Тогда формула для вычисления прогиба балки с несимметричной нагрузкой будет иметь вид:

Слайд 32

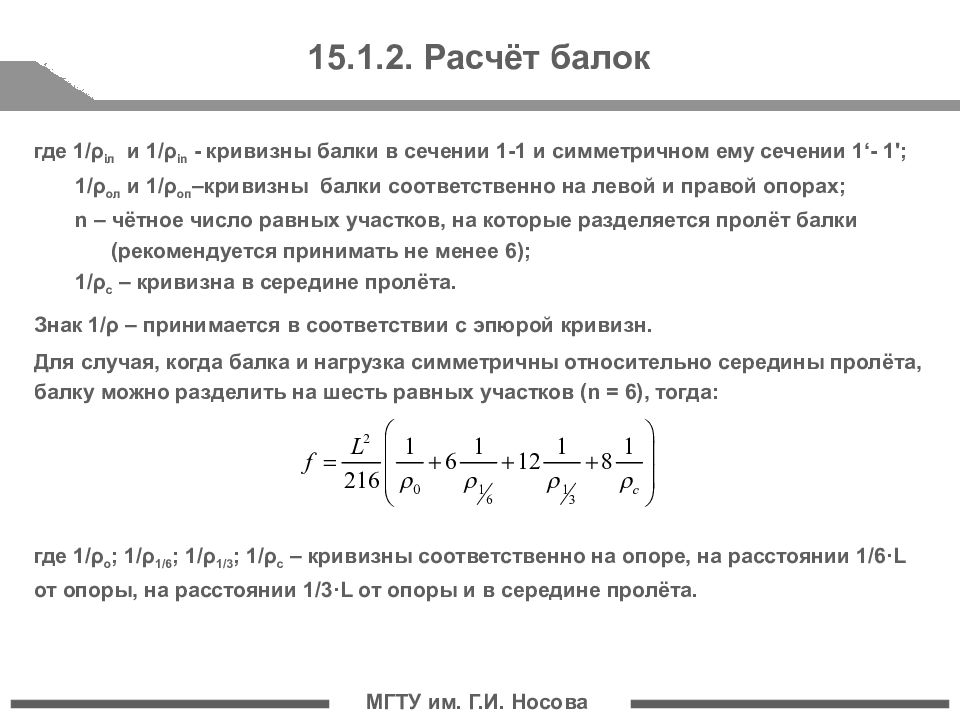

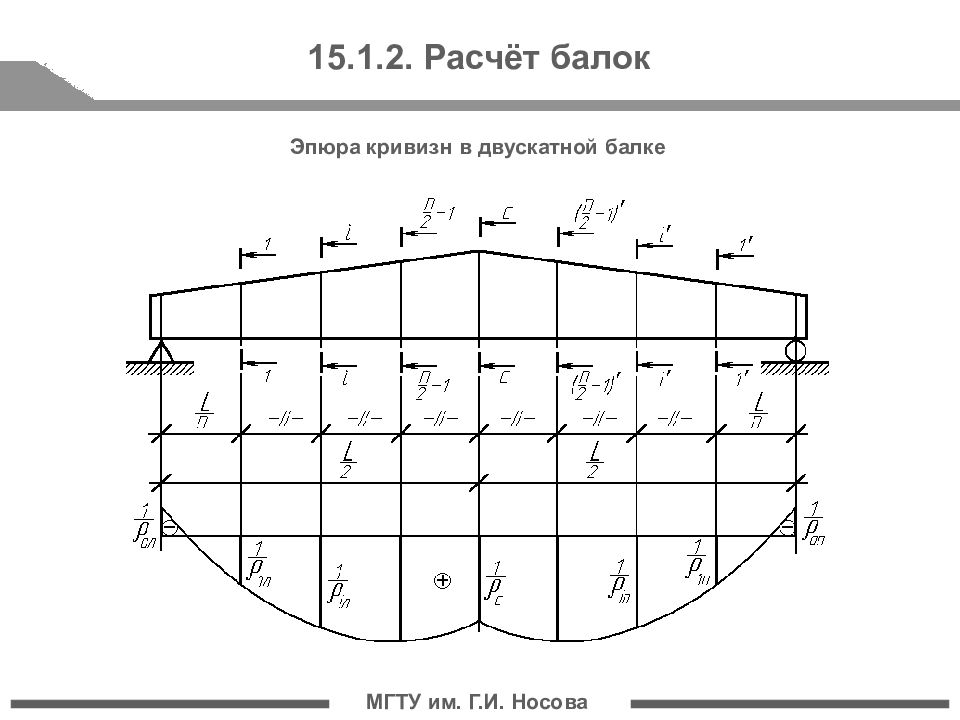

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок где 1/ρ i л и 1/ρ in - кривизны балки в сечении 1-1 и симметричном ему сечении 1‘- 1'; 1/ρ ол и 1/ρ оп –кривизны балки соответственно на левой и правой опорах; n – чётное число равных участков, на которые разделяется пролёт балки (рекомендуется принимать не менее 6); 1/ρ с – кривизна в середине пролёта. Знак 1/ρ – принимается в соответствии с эпюрой кривизн. Для случая, когда балка и нагрузка симметричны относительно середины пролёта, балку можно разделить на шесть равных участков ( n = 6), тогда: где 1/ρ о ; 1/ρ 1/6 ; 1/ρ 1/3 ; 1/ρ с – кривизны соответственно на опоре, на расстоянии 1/6 · L от опоры, на расстоянии 1/3 · L от опоры и в середине пролёта.

Слайд 33

МГТУ им. Г.И. Носова 15.1.2. Расчёт балок Эпюра кривизн в двускатной балке

Слайд 34

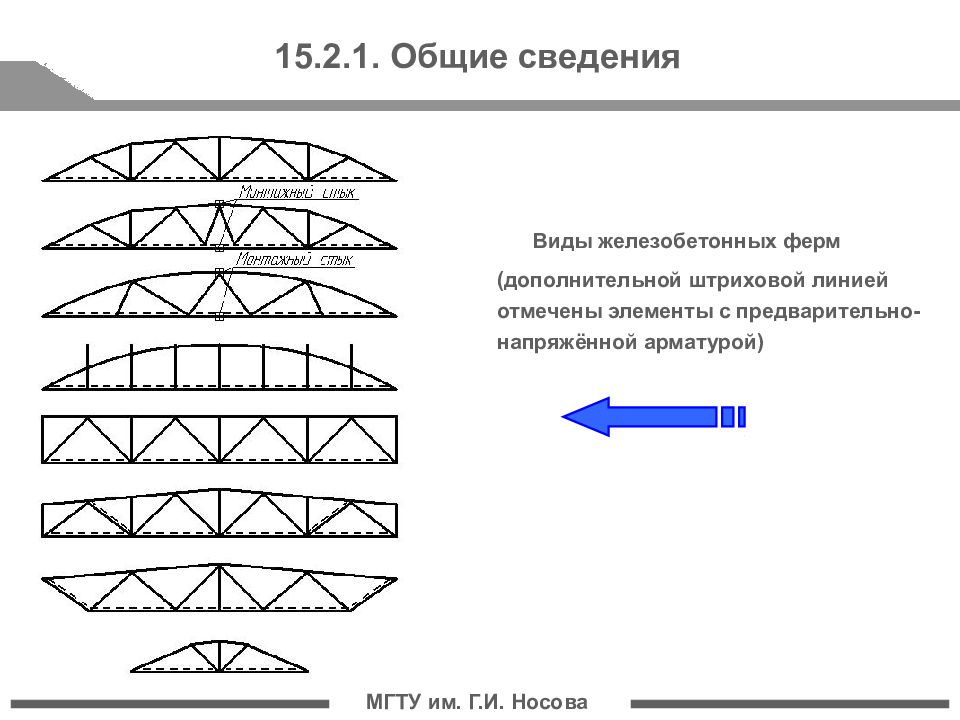

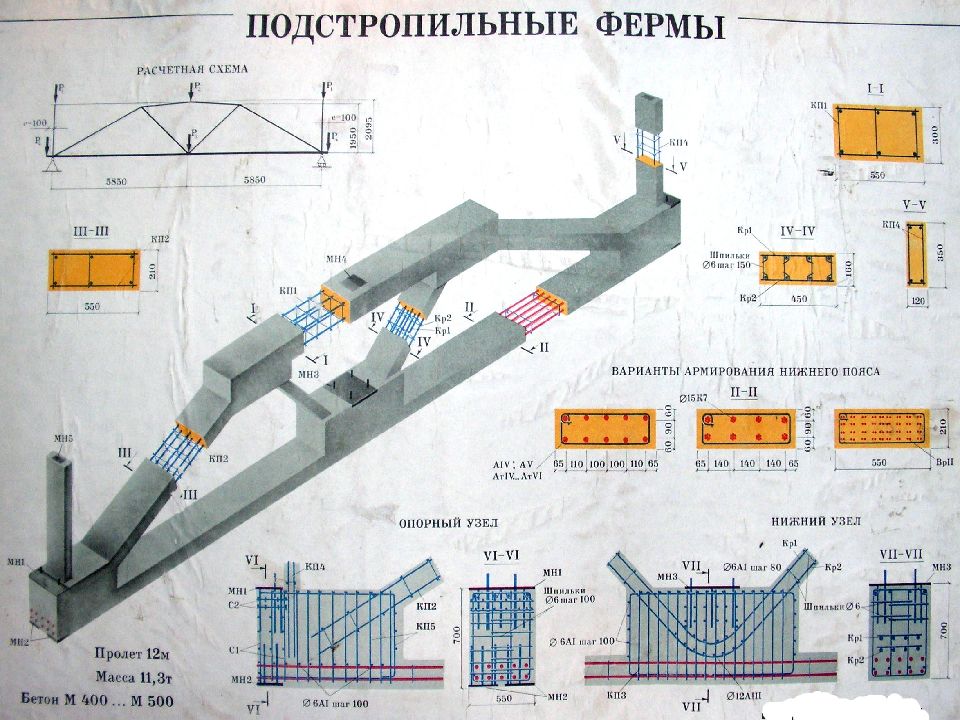

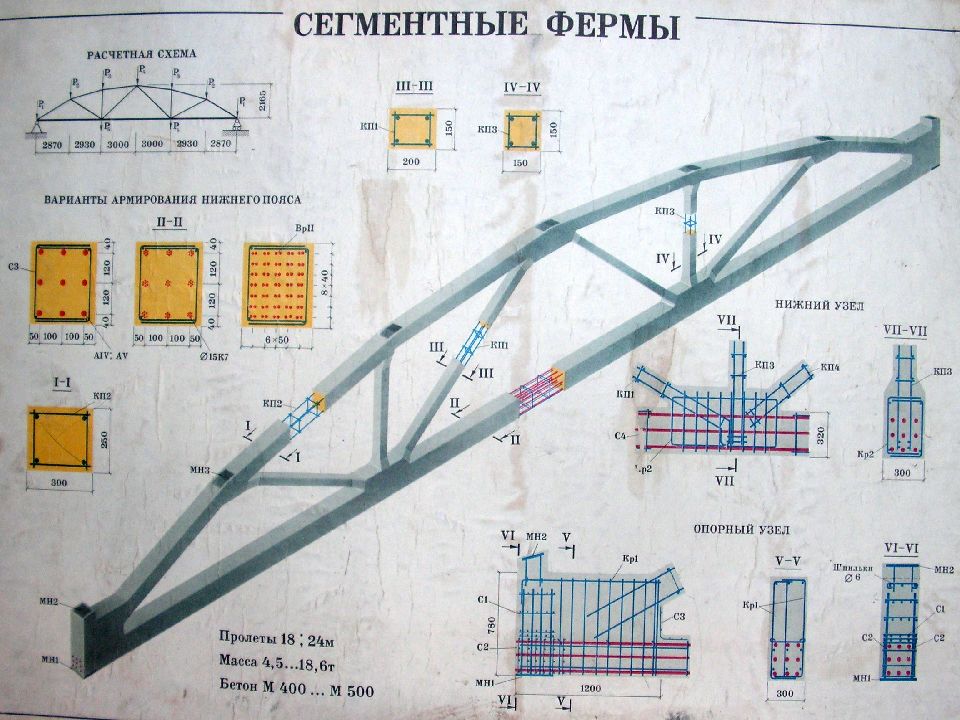

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.1. Общие сведения Железобетонные предварительно-напряжённые фермы широко применяются в качестве несущих конструкций покрытий промышленных, а иногда и общественных зданий. При пролётах 18, 24 и 30 м железобетонные фермы экономичнее железобетонных балок по расходу стали и бетона. При пролётах более 30 м железобетонные фермы применяются, когда технико-экономический расчёт подтверждает целесообразность этого. Фермы классифицируют по очертаниям поясов и решёток. Различают следующие типы ферм: – сегментные раскосные фермы с верхним поясом полигонального очертания; – арочные фермы с криволинейным очертанием верхнего пояса раскосные и безраскосные; – полигональные раскосные фермы с параллельными поясами и с верхним поясом трапециевидного очертания; – полигональные раскосные фермы с ломаным нижним поясом; – подстропильные раскосные фермы с полигональным очертанием верхнего пояса.

Слайд 35

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.1. Общие сведения В сегментных и арочных фермах усилия в элементах верхнего и нижнего поясов почти одинаковы, а решётка фермы мало загружена. Высота таких ферм вдоль пролёта изменяется подобно изменению эпюры изгибающих моментов, построенной для фермы, как для балки. Наиболее выгодно криволинейное очертание верхнего пояса (круговое или параболическое), которое способствует уменьшению изгибающих моментов в верхнем поясе от внеузловой нагрузки. Нижний пояс ферм всех типов (и растянутые раскосы ферм некоторых типов) предварительно напрягают. По технологии изготовления фермы подразделяют на: – фермы с натяжением арматуры на упоры и бетон; – фермы с одновременным бетонированием элементов и фермы с закладной решёткой; – фермы цельные и составные.

Слайд 36

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.1. Общие сведения Виды железобетонных ферм (дополнительной штриховой линией отмечены элементы с предварительно-напряжённой арматурой)

Слайд 37

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.1. Общие сведения Высоту ферм в середине пролёта обычно принимают равной 1/7 1/9 длины фермы. Длину панелей верхнего пояса принимают равной ширине плит покрытия (обычно 3 м) с тем, чтобы нагрузка от этих плит передавалась через продольные рёбра в узлы ферм, и не возникал местный изгиб элементов верхнего пояса. В арочных фермах размер панелей верхнего пояса можно принимать больше ширины панелей покрытия. Фермы рационально изготавливать цельными. Поэтому большое внимание уделяется уменьшению размеров сечений и снижению общей массы ферм. Это достигается применением бетонов высоких классов (В30 В50) и установлением высокого процента армирования. В исключительных случаях, когда по условиям изготовления и транспортировки цельные фермы применять нельзя, допускается применение составных ферм, которые могут разбиваться на две полуфермы или на несколько блоков.

Слайд 41

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.2. Особенности статического расчёта внутренне статически определимых ферм Расчёт ферм начинается со сбора нагрузок, которые разделяются на постоянные и временные (длительные и кратковременные). К постоянным нагрузкам относятся: – собственный вес фермы; – вес плит покрытия; – вес конструкций кровли и светоаэрационного фонаря. К временным длительным относятся: – вес грузов, прикреплённых к ферме; – вес коммуникаций; – вес стационарного оборудования, устанавливаемого в межферменном пространстве; – часть снеговой нагрузки. К кратковременным нагрузкам относятся: – нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировке и монтаже; – нагрузки от подвесных кранов; – часть снеговой нагрузки.

Слайд 42

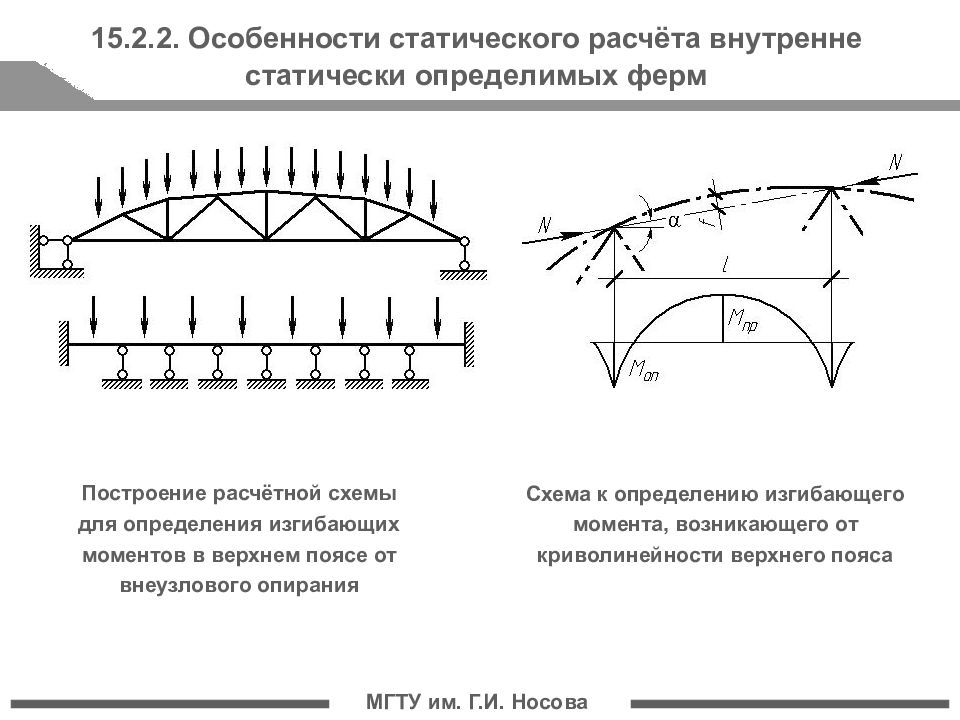

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.2. Особенности статического расчёта внутренне статически определимых ферм Нагрузки всех видов передаются на пояса фермы в виде сосредоточенных сил в местах опирания рёбер плит покрытия, стоек фонаря, мест крепления связей и мест крепления различных грузов. Усилия в элементах ферм определяются известными методами теоретической механики (например, построением диаграммы Максвелла-Кремоны). Если в полигональных или сегментных фермах есть внеузловая нагрузка, то верхний пояс фермы рассчитывается как многопролётная неразрезная балка. В этом случае при расчете прочности, пояс рассматривается как внецентренно-сжатый элемент. В арочных фермах при внеузловых нагрузках очертание верхнего пояса берётся ломаным; затем, когда усилия в нём определены, учитывается, что верхний пояс криволинейный.

Слайд 43

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.2. Особенности статического расчёта внутренне статически определимых ферм Построение расчётной схемы для определения изгибающих моментов в верхнем поясе от внеузлового опирания Схема к определению изгибающего момента, возникающего от криволинейности верхнего пояса

Слайд 44

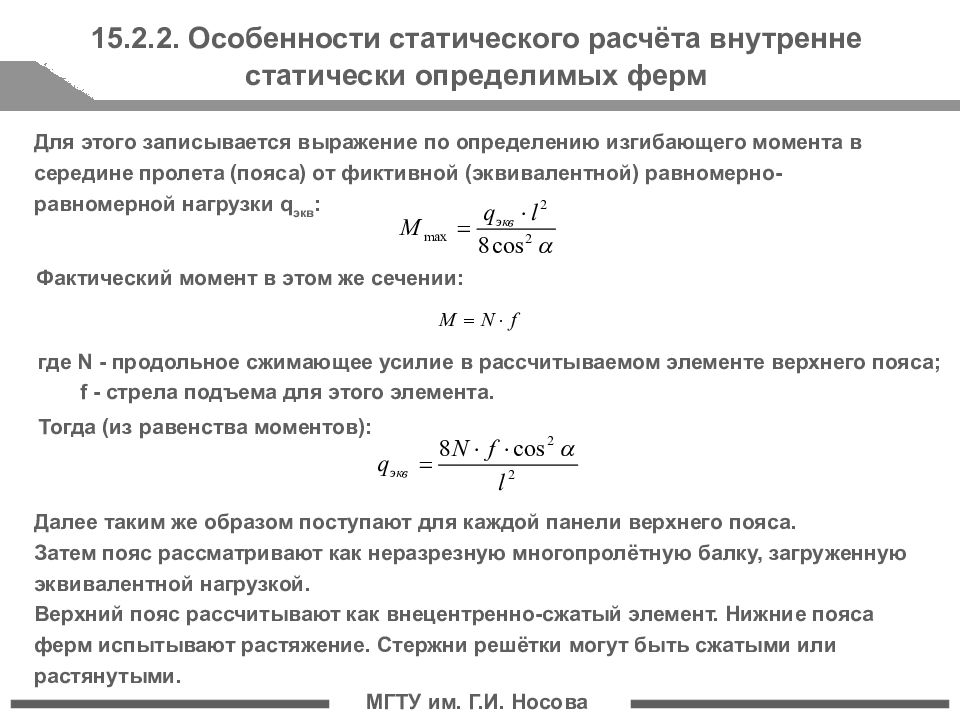

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.2. Особенности статического расчёта внутренне статически определимых ферм Для этого записывается выражение по определению изгибающего момента в середине пролета (пояса) от фиктивной (эквивалентной) равномерно-равномерной нагрузки q экв : Фактический момент в этом же сечении: где N - продольное сжимающее усилие в рассчитываемом элементе верхнего пояса; f - стрела подъема для этого элемента. Тогда (из равенства моментов): Далее таким же образом поступают для каждой панели верхнего пояса. Затем пояс рассматривают как неразрезную многопролётную балку, загруженную эквивалентной нагрузкой. Верхний пояс рассчитывают как внецентренно-сжатый элемент. Нижние пояса ферм испытывают растяжение. Стержни решётки могут быть сжатыми или растянутыми.

Слайд 45

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.3. Расчёт безраскосных ферм К приближённому методу расчёта безраскосных ферм а – расчетная схема фермы; б – эпюра изгибающих моментов в пределах одной панели; в – изгибающие моменты в нижнем поясе фермы; г – поперечные силы в нижнем поясе фермы

Слайд 46

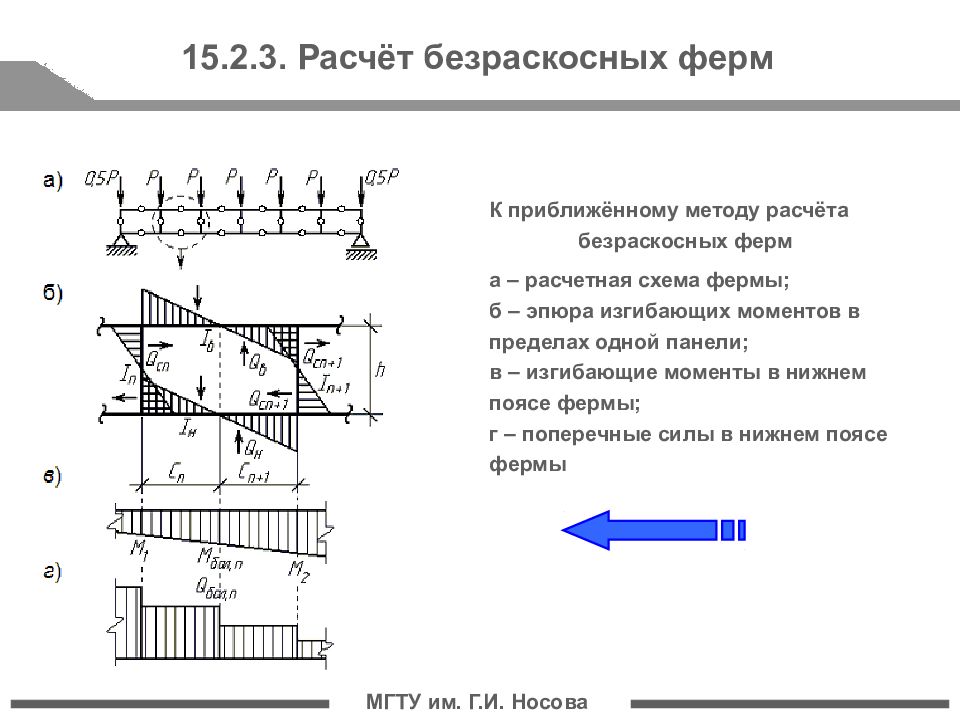

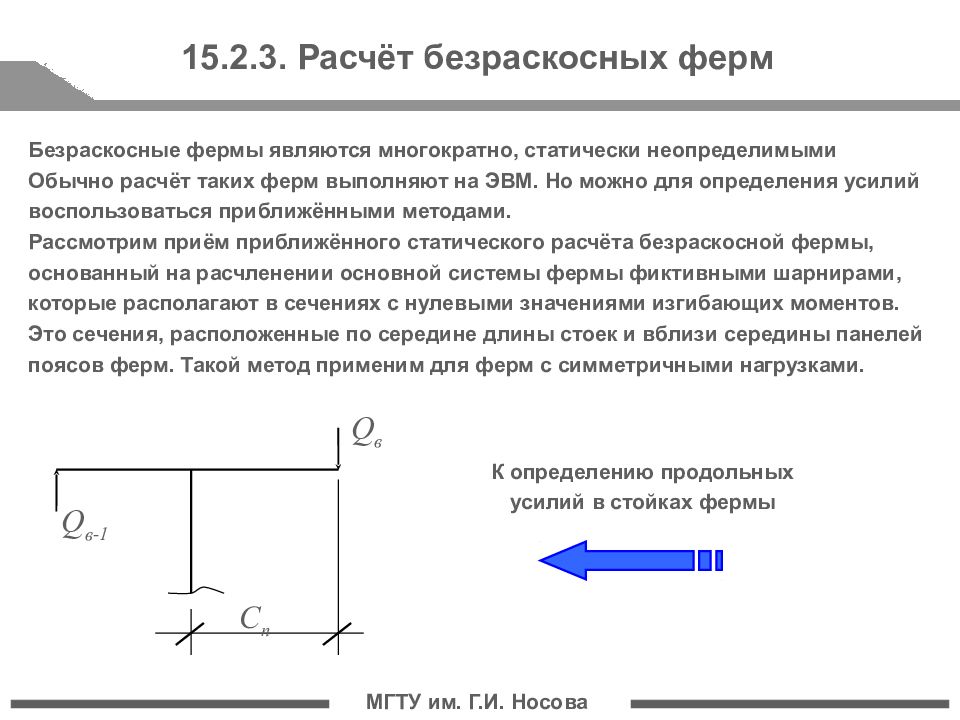

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.3. Расчёт безраскосных ферм Безраскосные фермы являются многократно, статически неопределимыми Обычно расчёт таких ферм выполняют на ЭВМ. Но можно для определения усилий воспользоваться приближёнными методами. Рассмотрим приём приближённого статического расчёта безраскосной фермы, основанный на расчленении основной системы фермы фиктивными шарнирами, которые располагают в сечениях с нулевыми значениями изгибающих моментов. Это сечения, расположенные по середине длины стоек и вблизи середины панелей поясов ферм. Такой метод применим для ферм с симметричными нагрузками. C n Q в Q в-1 К определению продольных усилий в стойках фермы

Слайд 47

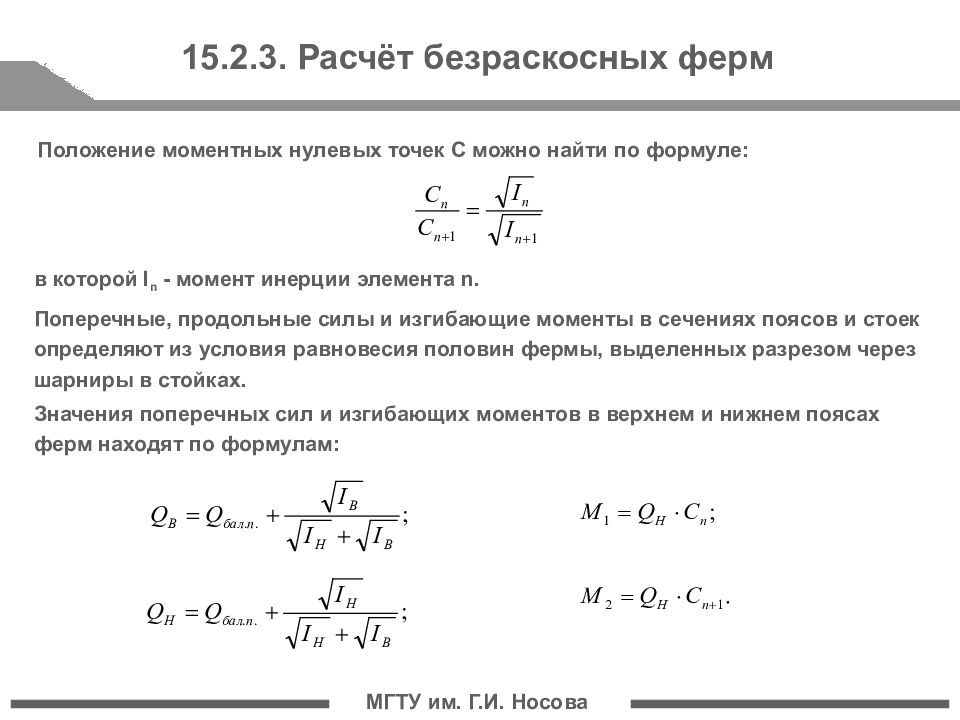

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.3. Расчёт безраскосных ферм Положение моментных нулевых точек С можно найти по формуле: в которой I n - момент инерции элемента n. Поперечные, продольные силы и изгибающие моменты в сечениях поясов и стоек определяют из условия равновесия половин фермы, выделенных разрезом через шарниры в стойках. Значения поперечных сил и изгибающих моментов в верхнем и нижнем поясах ферм находят по формулам:

Слайд 48

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.3. Расчёт безраскосных ферм Продольные у силия в верхнем и нижнем поясе определим по формуле: Продольные усилие в стойках фермы из уравнения равновесия узла: Нижний пояс фермы – внецентренно-растянутый элемент. Верхний пояс – внецентренно-сжатый элемент. Стойки могут быть как внецентренно-сжатыми, так и внецентренно-растянутыми элементами. По результатам расчёта выбирают панели, где значения момента и поперечной силы максимальны. По этим значениям подбирают рабочую арматуру.

Слайд 49

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.4. Основные указания по конструированию элементов и узлов ферм Прочность сечений поясов и решётки ферм проверяют по формулам полученных для расчета для сжатых и растянутых элементов. Верхний пояс фермы армируют пространственным сварным каркасом. Продольные стержни каркаса выполняют из стали классов A 300 А500, а поперечные стержни из стали классов Вр500 или A 240. Количество рабочих стержней обычно принимается равным четырём. Стойки и раскосы также армируют пространственными каркасами. Плоскими каркасами их армировать не рационально из-за трудности установки рабочей арматуры в проектное положение. Продольную рабочую арматуру проектируют из стали классов A 300 А500, а поперечную арматуру – из стали классов Вр500 и А240. При больших растягивающих усилиях в раскосах создаётся предварительное напряжение продольной арматуры с натяжением на упоры или с натяжением на бетон.

Слайд 50

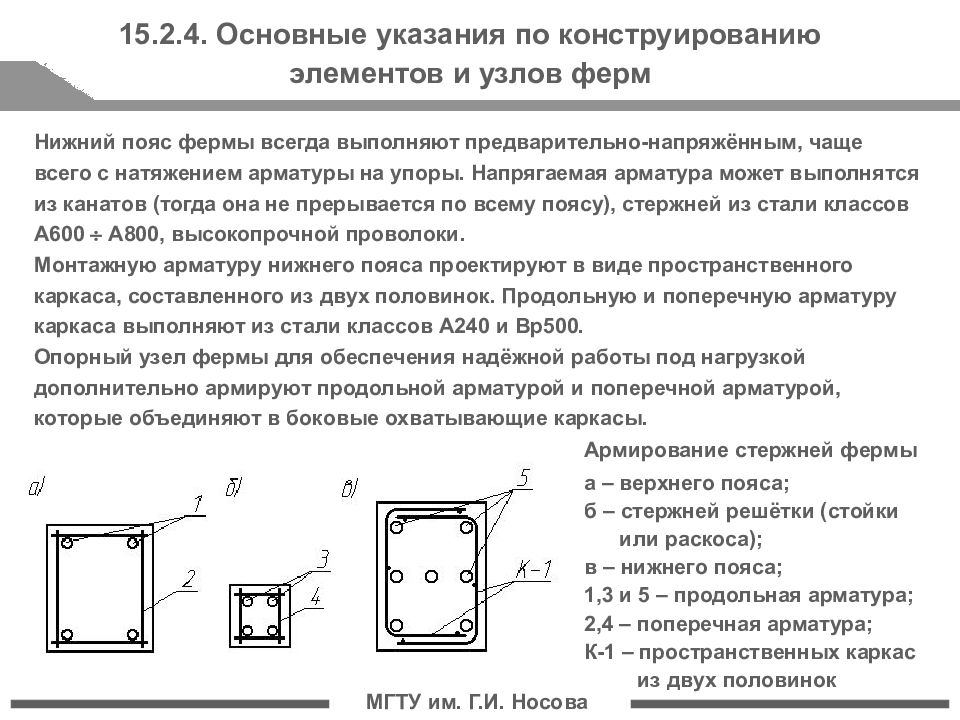

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.4. Основные указания по конструированию элементов и узлов ферм Нижний пояс фермы всегда выполняют предварительно-напряжённым, чаще всего с натяжением арматуры на упоры. Напрягаемая арматура может выполнятся из канатов (тогда она не прерывается по всему поясу), стержней из стали классов А600 А800, высокопрочной проволоки. Монтажную арматуру нижнего пояса проектируют в виде пространственного каркаса, составленного из двух половинок. Продольную и поперечную арматуру каркаса выполняют из стали классов А240 и Вр500. Опорный узел фермы для обеспечения надёжной работы под нагрузкой дополнительно армируют продольной арматурой и поперечной арматурой, которые объединяют в боковые охватывающие каркасы. Армирование стержней фермы а – верхнего пояса; б – стержней решётки (стойки или раскоса); в – нижнего пояса; 1,3 и 5 – продольная арматура; 2,4 – поперечная арматура; К-1 – пространственных каркас из двух половинок

Слайд 51

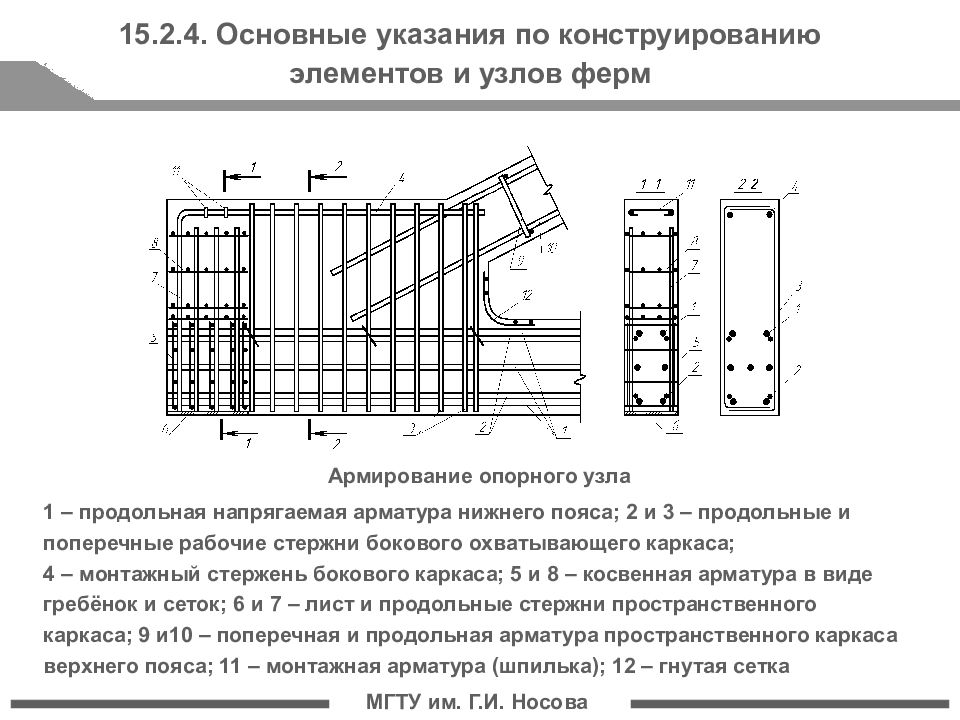

МГТУ им. Г.И. Носова 15.2.4. Основные указания по конструированию элементов и узлов ферм Армирование опорного узла 1 – продольная напрягаемая арматура нижнего пояса; 2 и 3 – продольные и поперечные рабочие стержни бокового охватывающего каркаса; 4 – монтажный стержень бокового каркаса; 5 и 8 – косвенная арматура в виде гребёнок и сеток; 6 и 7 – лист и продольные стержни пространственного каркаса; 9 и10 – поперечная и продольная арматура пространственного каркаса верхнего пояса; 11 – монтажная арматура (шпилька); 12 – гнутая сетка

Слайд 52

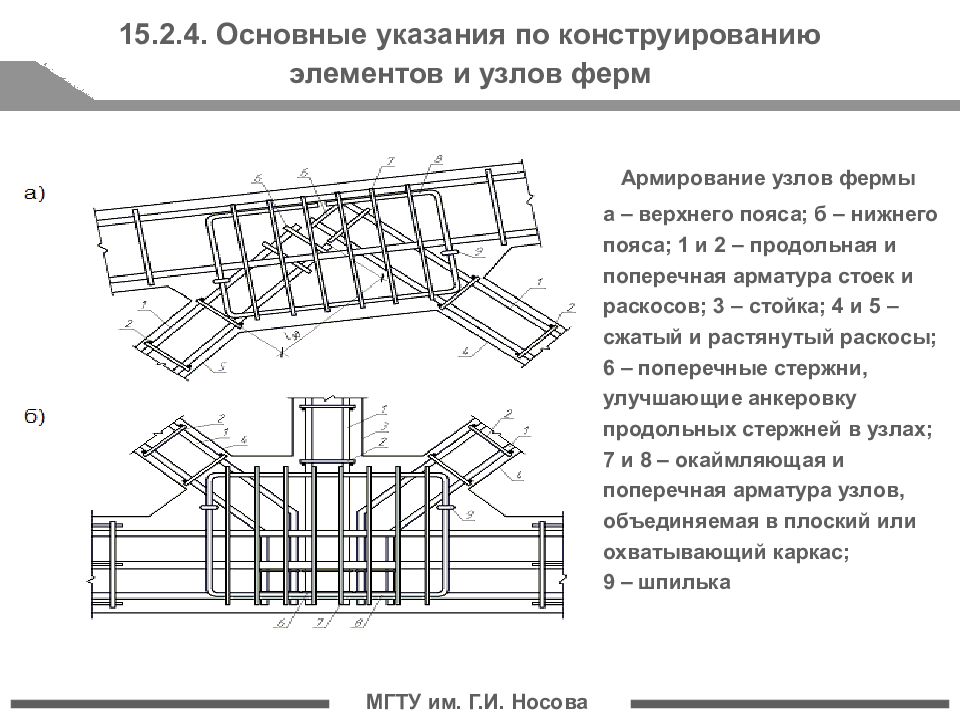

МГТУ им. Г.И. Носова Армирование узлов фермы а – верхнего пояса; б – нижнего пояса; 1 и 2 – продольная и поперечная арматура стоек и раскосов; 3 – стойка; 4 и 5 – сжатый и растянутый раскосы; 6 – поперечные стержни, улучшающие анкеровку продольных стержней в узлах; 7 и 8 – окаймляющая и поперечная арматура узлов, объединяемая в плоский или охватывающий каркас; 9 – шпилька 15.2.4. Основные указания по конструированию элементов и узлов ферм

Слайд 53

МГТУ им. Г.И. Носова 15.3. Плиты покрытий Плиты беспрогонных покрытий выполняются в основном размерами 3×12 и 3×6 м; доборные плиты - размерами 1,5×12 и 1,5×6 м. Чаще других применяют следующие типы плит: П – образные (или ребристые); двухконсольные типа 2Т; крупноразмерные, с размерами в плане 3×8 и 3×24 м; коробчатые настилы. Обычно плиты покрытия изготавливают из тяжелого бетона классов В25 В35. В зданиях с неагрессивной средой можно использовать плиты из легкого бетона, имеющие несколько меньшую массу. Продольные ребра плит армируют предварительно - напряженными стержнями или канатами и сварными каркасами. Поперечные ребра также армируют плоскими каркасами. Для обеспечения прочности нормальных сечений полок в них размещают арматуру в составе сварных сеток.

Слайд 54

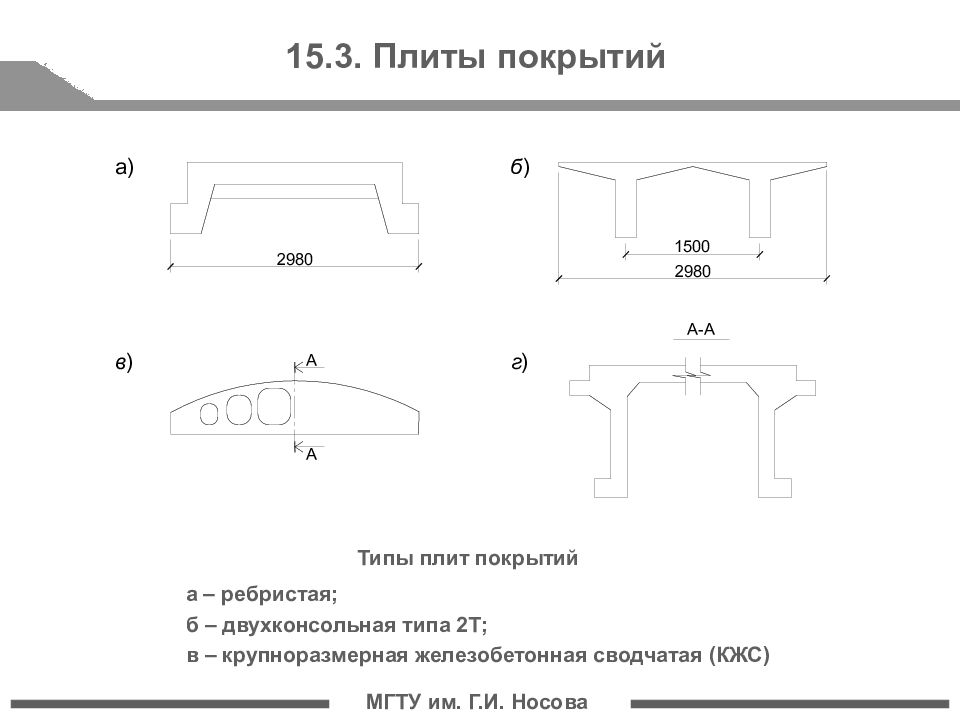

МГТУ им. Г.И. Носова 15.3. Плиты покрытий Типы плит покрытий а – ребристая; б – двухконсольная типа 2Т; в – крупноразмерная железобетонная сводчатая (КЖС)

Слайд 59

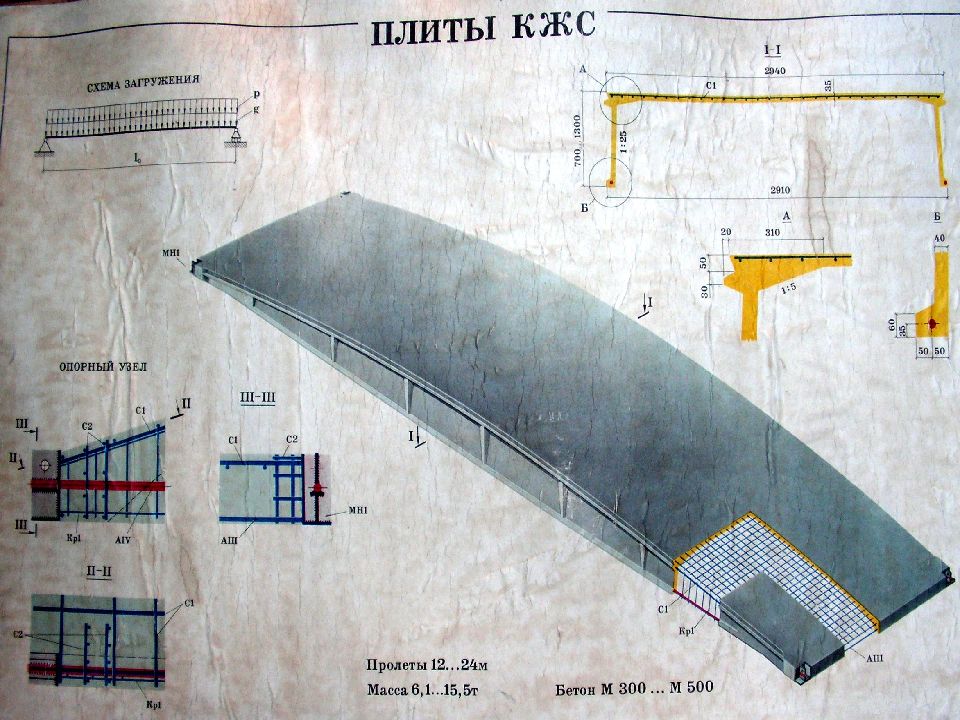

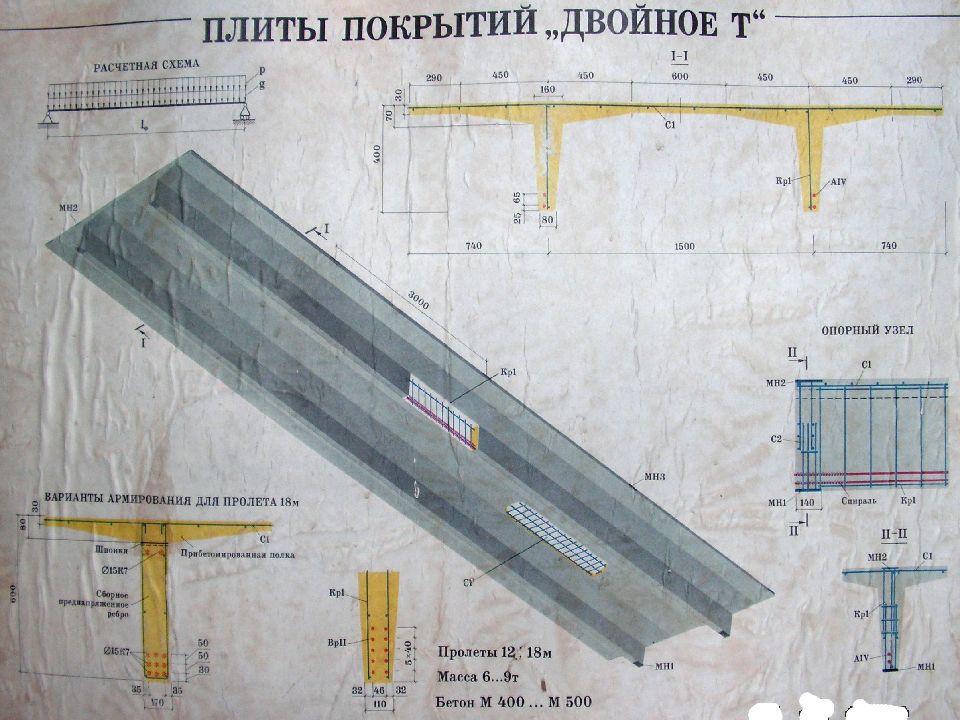

МГТУ им. Г.И. Носова 15.3. Плиты покрытий Ребристые плиты имеют П-образное поперечное сечение. Опалубочные размеры не зависят от вида напрягаемой арматуры. Поперечные ребра располагаются через 1000 или 1500 мм в зависимости от действующих на полку плиты нагрузок. Толщину полки обычно принимают равной 30 35 мм. Для обеспечения пространственной жесткости плиты в углах продольных ребер устраивают уширения – вуты. Плиты двухконсольные (типа «двойное Т») выполняют размерами 3×12 и 3×18м. Они имеют продольные рёбра, расположенные на расстоянии 1,5 м друг от друга, и консольные свесы полок. Благодаря уменьшению изгибающих моментов в полке плит в поперечном направлении рёбер не делают. Такие плиты не рекомендуется использовать в зданиях с подвесными кранами. Плиты размером 3×12 м изготавливают как раздельно (полку и ребра), так и цельно; плиты размером 3×18 м изготавливают раздельно. Крупноразмерные плиты подразделяются на панели оболочки КЖС и малоуклонные плиты. Эти плиты в покрытиях зданий обычно укладывают по продольным балкам длиной 6 и 12м.

Слайд 60

МГТУ им. Г.И. Носова 15.3. Плиты покрытий Плиты КЖС (крупноразмерные железобетонные сводчатые) имеют криволинейные продольные рёбра с уширением в нижних частях, гладкую полку толщиной 30 50 мм в середине пролёта и 140 160 мм в торцах у опор. Они отличаются лучшими показателями по расходу материалов, однако уступают малоуклонным крупноразмерным плитам с плоской полкой по трудоёмкости изготовления. Малоуклонные плиты типа П имеют поперечное сечение аналогичное сечению плиты КЖС. Эти плиты имеют трапециевидные продольные ребра с уклоном верхнего пояса 1 30 и 1 20 при пролете панели соответственно 24 и 18м. Такие уклоны позволяют свести к минимуму затраты на устройство рулонной кровли. Кессонообразные углубления дают возможность уменьшить толщину стенки продольных ребер до 50 мм. В качестве конструкций покрытия применяются также коробчатые настилы. Они выпускаются длиной 18 и 24 м при высоте сечения, соответственно h =900 и h =1200 мм. Толщина стенки настила составляет 1/10 1/15 от высоты сечения.

Слайд 61

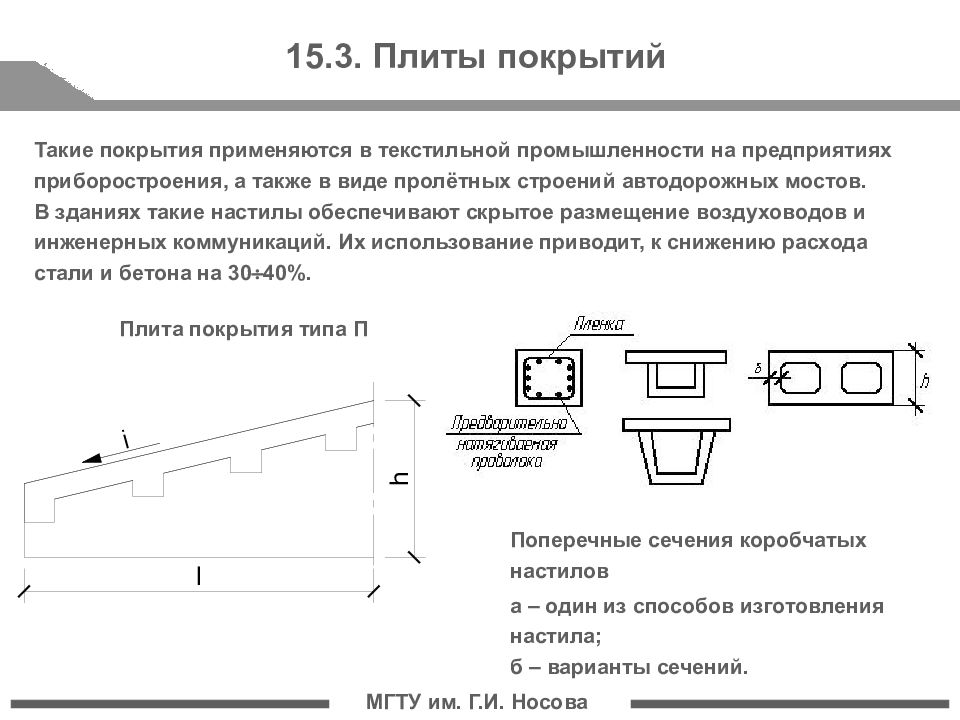

МГТУ им. Г.И. Носова 15.3. Плиты покрытий Такие покрытия применяются в текстильной промышленности на предприятиях приборостроения, а также в виде пролётных строений автодорожных мостов. В зданиях такие настилы обеспечивают скрытое размещение воздуховодов и инженерных коммуникаций. Их использование приводит, к снижению расхода стали и бетона на 30 40%. Плита покрытия типа П Поперечные сечения коробчатых настилов а – один из способов изготовления настила; б – варианты сечений.

Слайд 62

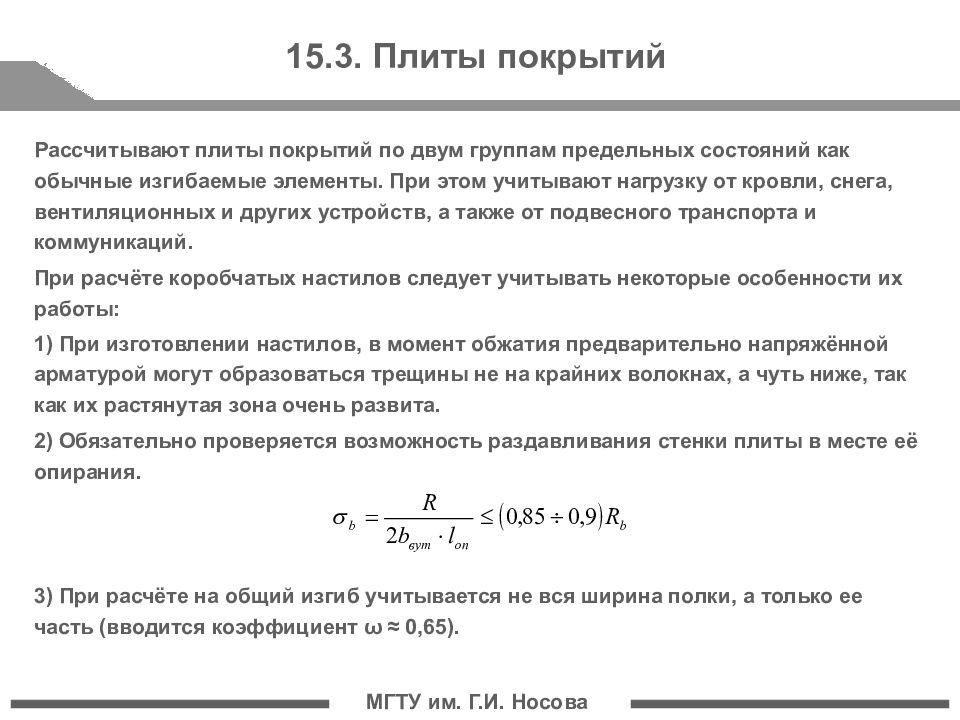

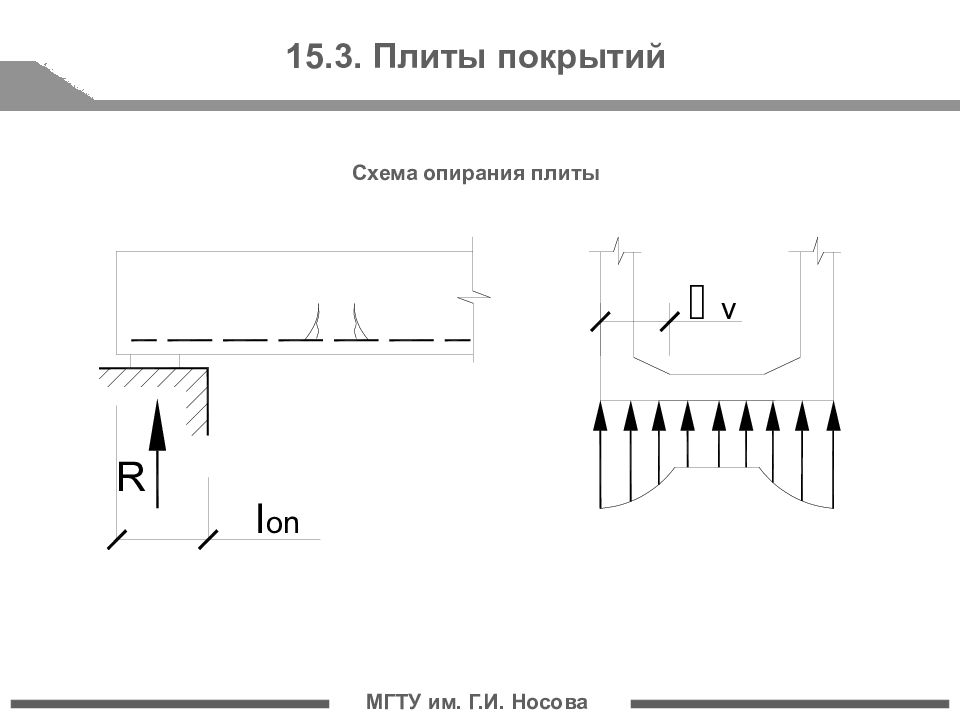

МГТУ им. Г.И. Носова 15.3. Плиты покрытий Рассчитывают плиты покрытий по двум группам предельных состояний как обычные изгибаемые элементы. При этом учитывают нагрузку от кровли, снега, вентиляционных и других устройств, а также от подвесного транспорта и коммуникаций. При расчёте коробчатых настилов следует учитывать некоторые особенности их работы: 1) При изготовлении настилов, в момент обжатия предварительно напряжённой арматурой могут образоваться трещины не на крайних волокнах, а чуть ниже, так как их растянутая зона очень развита. 2) Обязательно проверяется возможность раздавливания стенки плиты в месте её опирания. 3) При расчёте на общий изгиб учитывается не вся ширина полки, а только ее часть (вводится коэффициент ω ≈ 0,65).