Первый слайд презентации: Микробиология

Слайд 2

1. Лукомская К.А. Микробиология с основами вирусологии, 1987. 2. Гусев М. В., Минеева Л.А. Микробиология, 2003 Литература

Слайд 3

3 1. Краткий исторический очерк. 2. Систематическое положение микроорганизмов в системе органического мира. 3. Формы и размеры микроорганизмов. 4. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека. 5. Структура и функции прокариотной клетки. Лекция 1 План лекции

4 Микробиология – наука, изучающая строение, систематику, физиологию, биохимию, генетику и экологию организмов, имеющих малые размеры и невидимых невооруженным глазом

Слайд 5: Антони ван Левенгук

5 Антони ван Левенгук В 1676 г. впервые увидел бактерии в капле воды. Antony van Leeuwenhoek, (1632–1723)

Слайд 6: Научная деятельность Луи Пастера

6 Научная деятельность Луи Пастера 1857 – «Брожения». 1860 – «Самопроизвольное зарождение». 1865 – «Болезни вина и пива». 1868 – «Болезни шелковичных червей». 1881 – «Зараза и вакцина». 1885 – «Предохранение от бешенства». ( Louis Pasteur, 1822–1895)

Слайд 7

7 Роберт Кох ( R. Koch, 1843–1910) – немецкий врач, микробиолог, один из основоположников медицинской микробиологии. Занимался изучением возбудителей инфекционных заболеваний.

Слайд 8: Научные достижения Р. Коха

8 Метод получения чистых культур микроорганизмов. Методы окраски бактериальных препаратов. 1877 г. – опубликовал работу о возбудителе сибирской язвы Bacillus anthracis. 1882 г. – открыл возбудителя туберкулеза («палочка Коха»). 1883 г. – открыл возбудителя холеры Vibrio cholerae. 1905 г. – Нобелевская премия за исследование туберкулеза. Научные достижения Р. Коха

9 Ценковский Лев Семенович (1822–1887) – родоначальник русской микробиологии. Открыл и описал большое число простейших. Организовал одну из первых Пастеровских станций в России. В 1883 г. предложил вакцину против сибирской язвы.

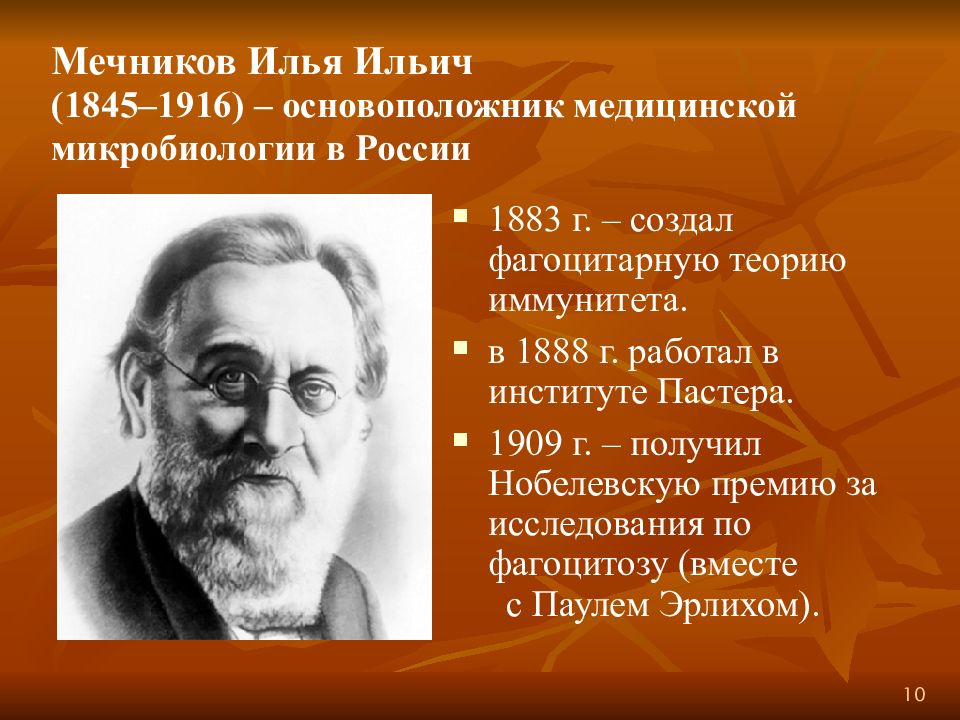

10 Мечников Илья Ильич (1845–1916) – основоположник медицинской микробиологии в России 1883 г. – создал фагоцитарную теорию иммунитета. в 1888 г. работал в институте Пастера. 1909 г. – получил Нобелевскую премию за исследования по фагоцитозу (вместе с Паулем Эрлихом).

Слайд 11: Виноградский Сергей Николаевич (1856–1953), основатель экологической микробиологии

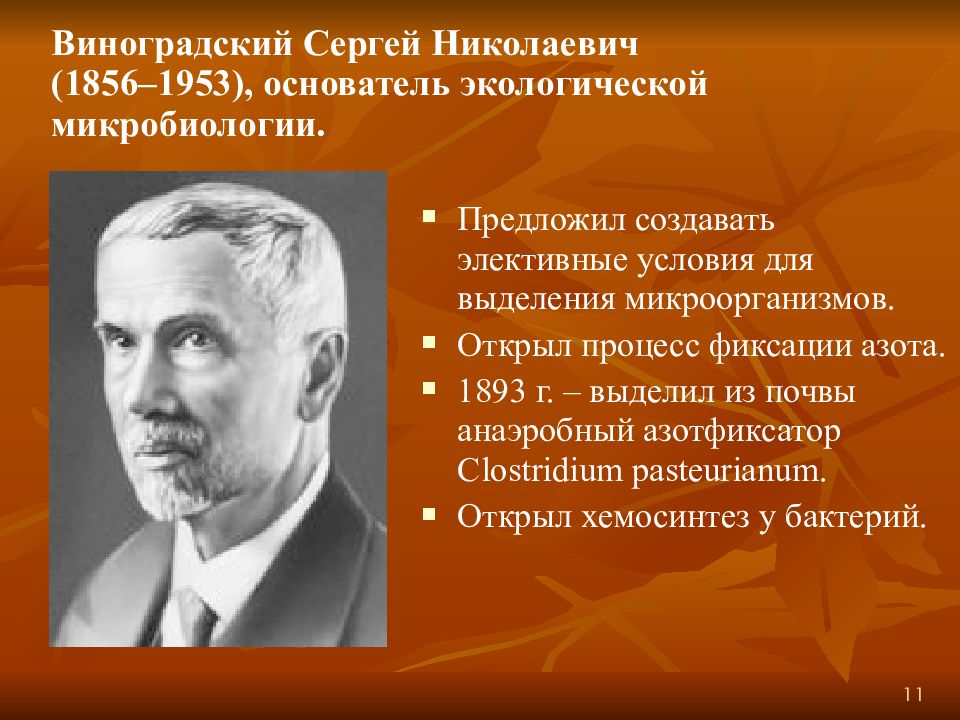

11 Виноградский Сергей Николаевич (1856–1953), основатель экологической микробиологии. Предложил создавать элективные условия для выделения микроорганизмов. Открыл процесс фиксации азота. 1893 г. – выделил из почвы анаэробный азотфиксатор Clostridium pasteurianum. Открыл хемосинтез у бактерий.

Слайд 12: 2. Систематическое положение микроорганизмов в системе органического мира

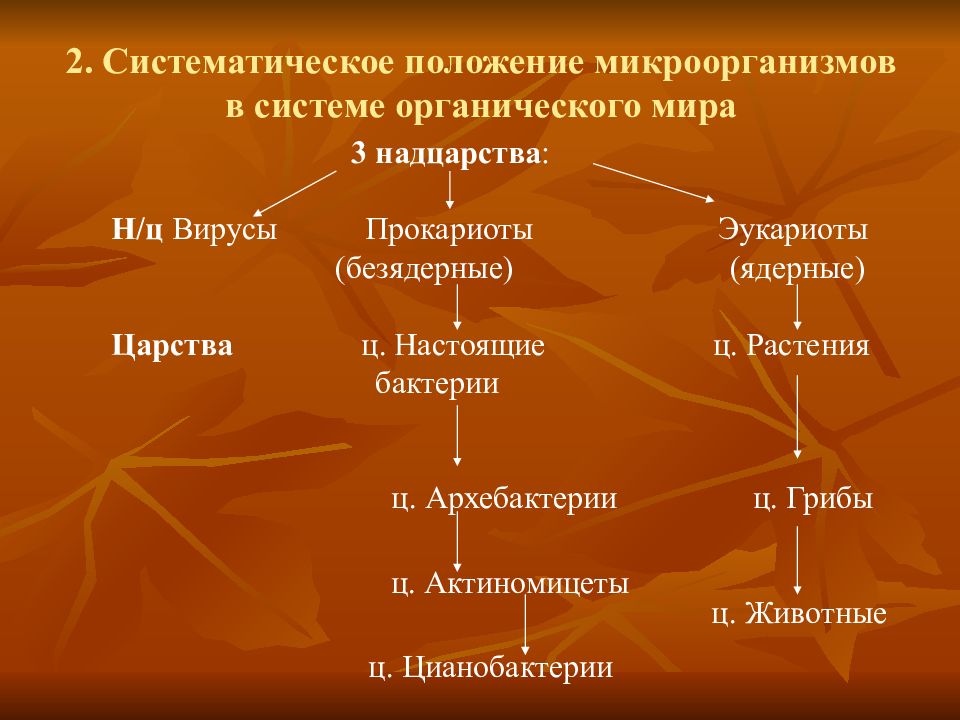

3 надцарства : Н/ц Вирусы Прокариоты Эукариоты (безядерные) (ядерные) Царства ц. Настоящие ц. Растения бактерии ц. Архебактерии ц. Грибы ц. Животные ц. Актиномицеты ц. Цианобактерии

Слайд 13: 3. Формы и размеры микроорганизмов

1 метр=10 3 мм (миллиметров) = 10 6 мкм (микрометров или микрон) = 10 9 нм (нанометров или ммк (миллимикрон)) = 10 10 А0 (ангстрем) Большинство бактерий имеют размер: Палочки - 1*5 мкм; кокки = 0,5мкм в диаметре.

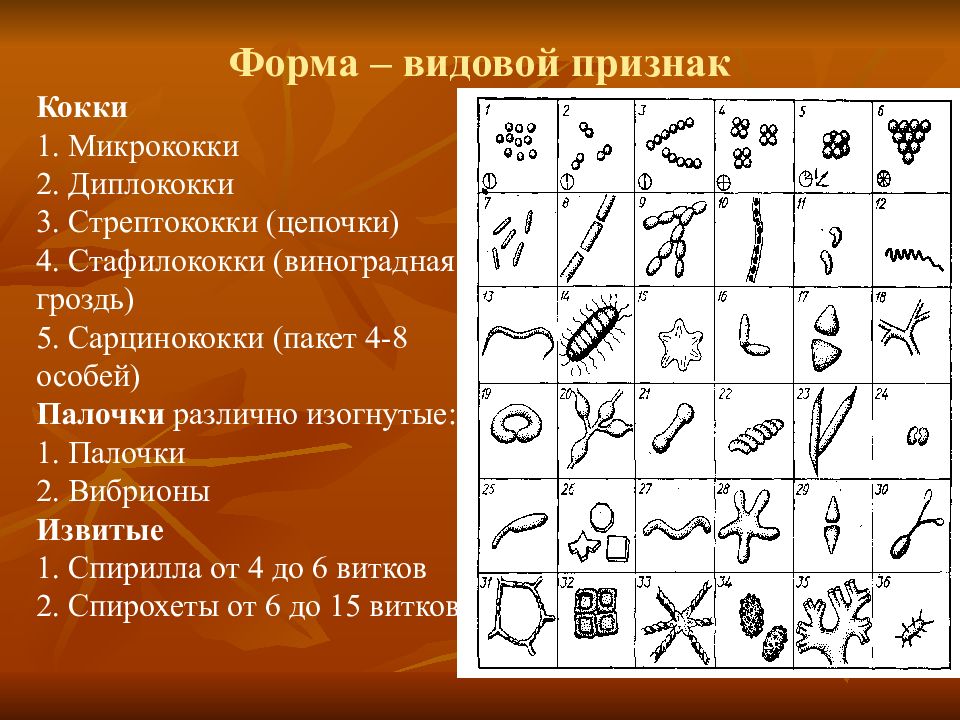

Слайд 14: Форма – видовой признак

Кокки 1. Микрококки 2. Диплококки 3. Стрептококки (цепочки) 4. Стафилококки (виноградная гроздь) 5. Сарцинококки (пакет 4-8 особей) Палочки различно изогнутые: 1. Палочки 2. Вибрионы Извитые 1. Спирилла от 4 до 6 витков 2. Спирохеты от 6 до 15 витков

Слайд 15: Отрасли микробиологии

15 Отрасли микробиологии Общая микробиология. Водная микробиология. Почвенная микробиология. Медицинская, ветеринарная микробиология: вирусология; иммунология; санитарная микробиология. Сельскохозяйственная микробиология. Космическая микробиология. Геологическая микробиология. Генетика микроорганизмов. Промышленная микробиология (биотехнология).

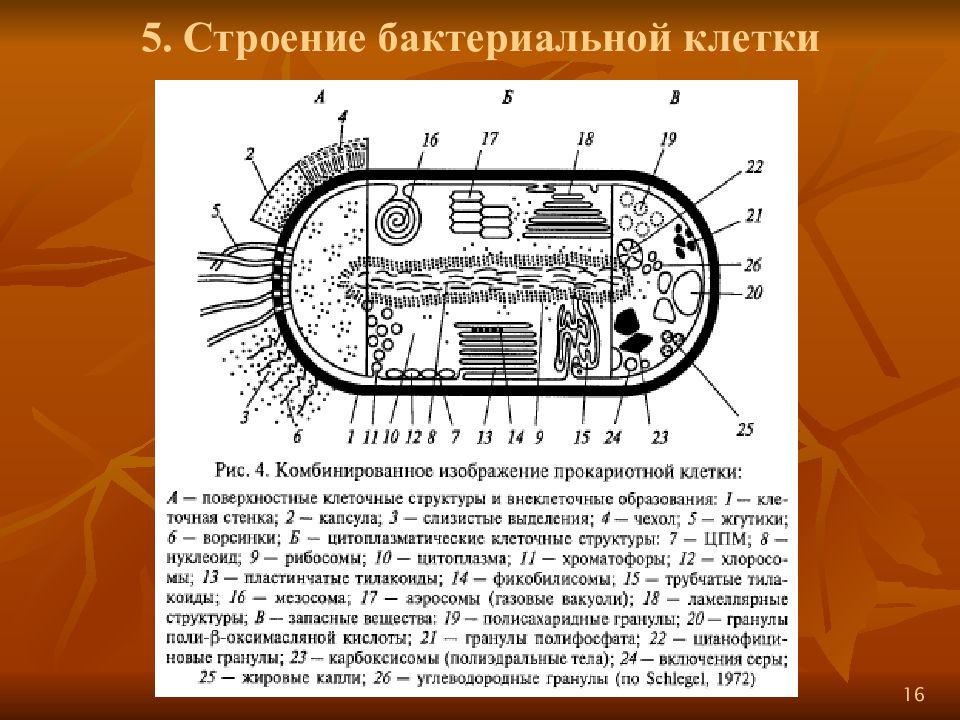

Слайд 17: Основные компоненты прокариотной клетки

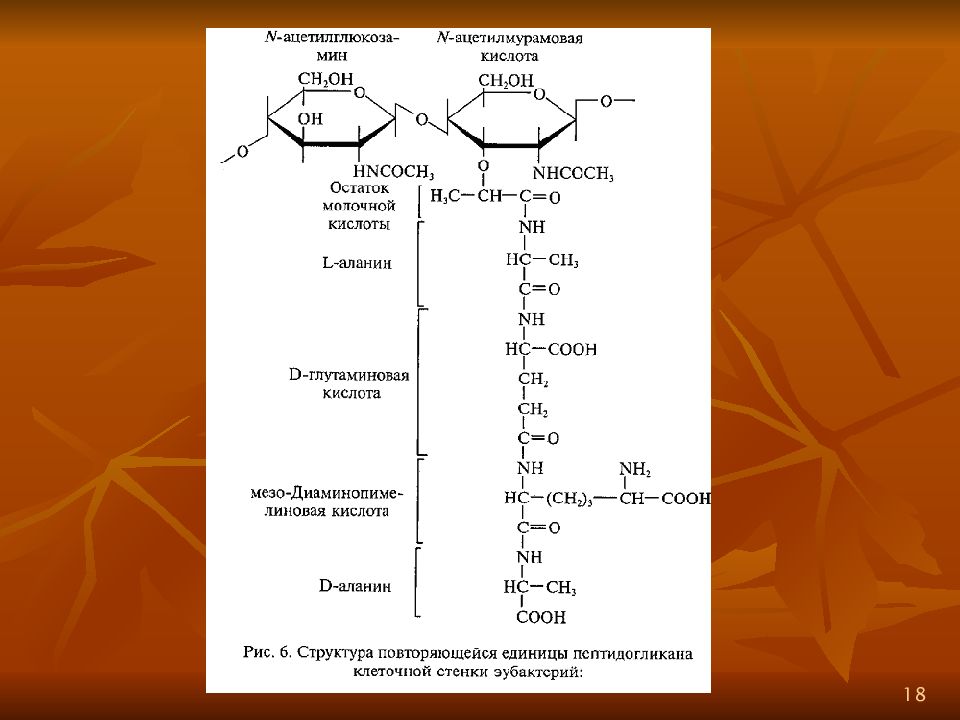

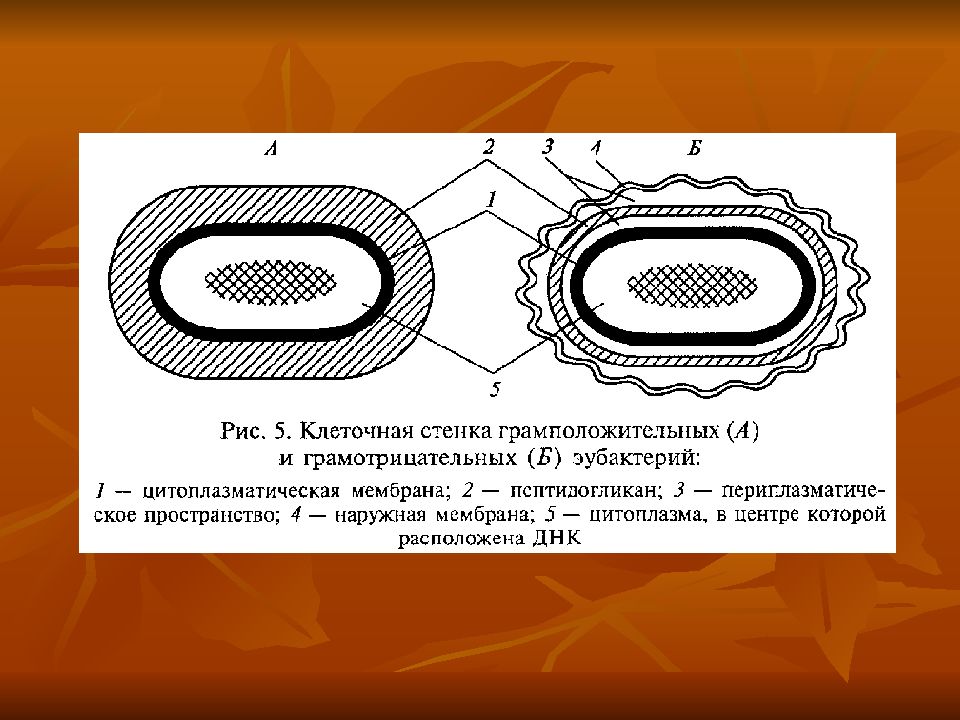

17 Основные компоненты прокариотной клетки Клеточная стенка – важный структурный элемент прокариотов. Химический состав и строение клеточной стенки постоянны для определенного вида и являются важным диагностическим признаком. По строению клеточной стенки прокариоты подразделяются: на грамположительные; грамотрицательные.

Слайд 20: Клеточная стенка грамположительных бактерий

20 www.unb.br Клеточная стенка грамположительных бактерий

Слайд 21: Клеточная стенка грамотрицательных бактерий

21 Клеточная стенка грамотрицательных бактерий

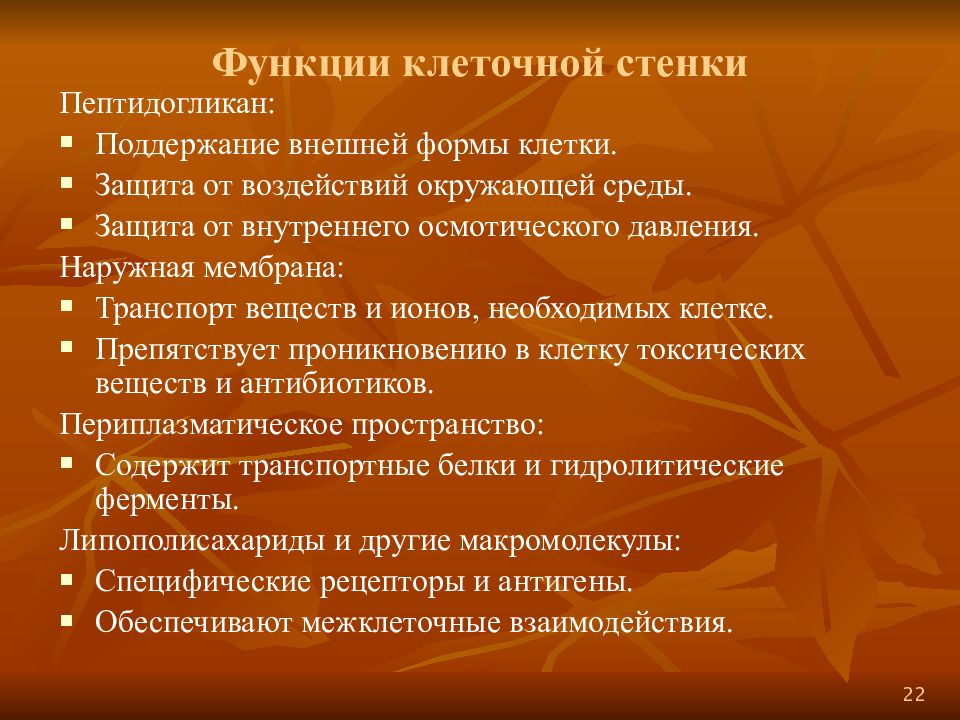

Слайд 22: Функции клеточной стенки

22 Функции клеточной стенки Пептидогликан: Поддержание внешней формы клетки. Защита от воздействий окружающей среды. Защита от внутреннего осмотического давления. Наружная мембрана: Транспорт веществ и ионов, необходимых клетке. Препятствует проникновению в клетку токсических веществ и антибиотиков. Периплазматическое пространство: Содержит транспортные белки и гидролитические ферменты. Липополисахариды и другие макромолекулы: Специфические рецепторы и антигены. Обеспечивают межклеточные взаимодействия.

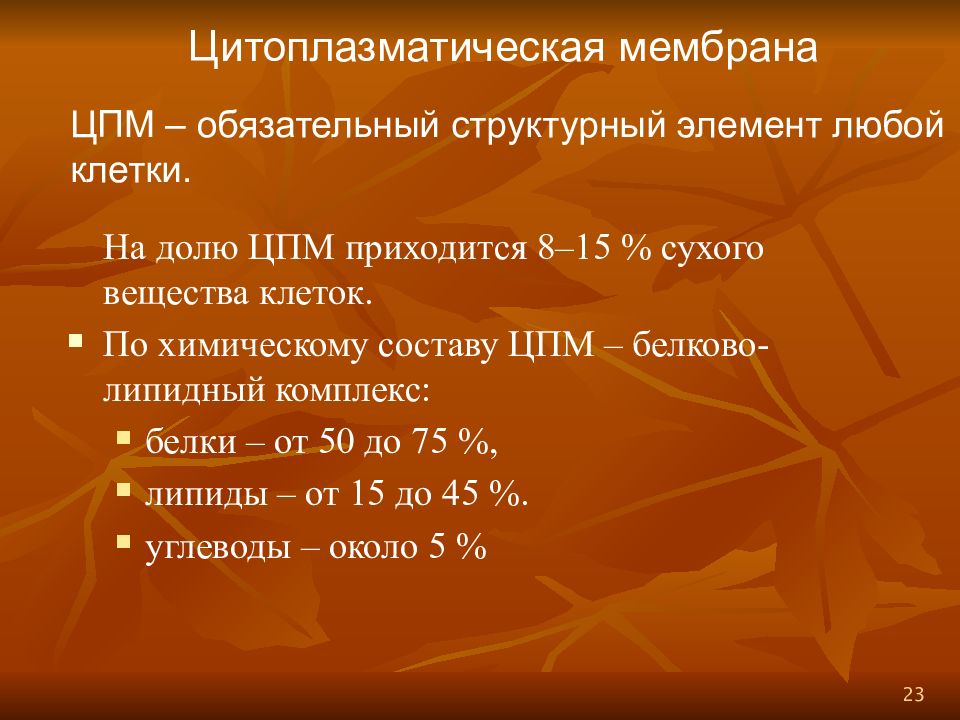

Слайд 23

23 На долю ЦПМ приходится 8–15 % сухого вещества клеток. По химическому составу ЦПМ – белково-липидный комплекс: белки – от 50 до 75 %, липиды – от 15 до 45 %. углеводы – около 5 % Цитоплазматическая мембрана ЦПМ – обязательный структурный элемент любой клетки.

Слайд 24: Модель строения элементарной биологической мембраны

24 Модель строения элементарной биологической мембраны Молекулы белков: 3 – периферическая; 4 – интегральная; 5 – поверхностная

Слайд 25: Функции ЦПМ прокариот

25 Функции ЦПМ прокариот Барьерная; ферментная; энергетическая; участие в репликации; интегрирующая роль в организме; транспортная.

Слайд 26: Мембранные инвагинации

26 Мембранные инвагинации Мезосомы – локальные впячивания ЦПМ: ламеллярные; везикулярные; тубулярные. template.bio.warwick.ac.uk

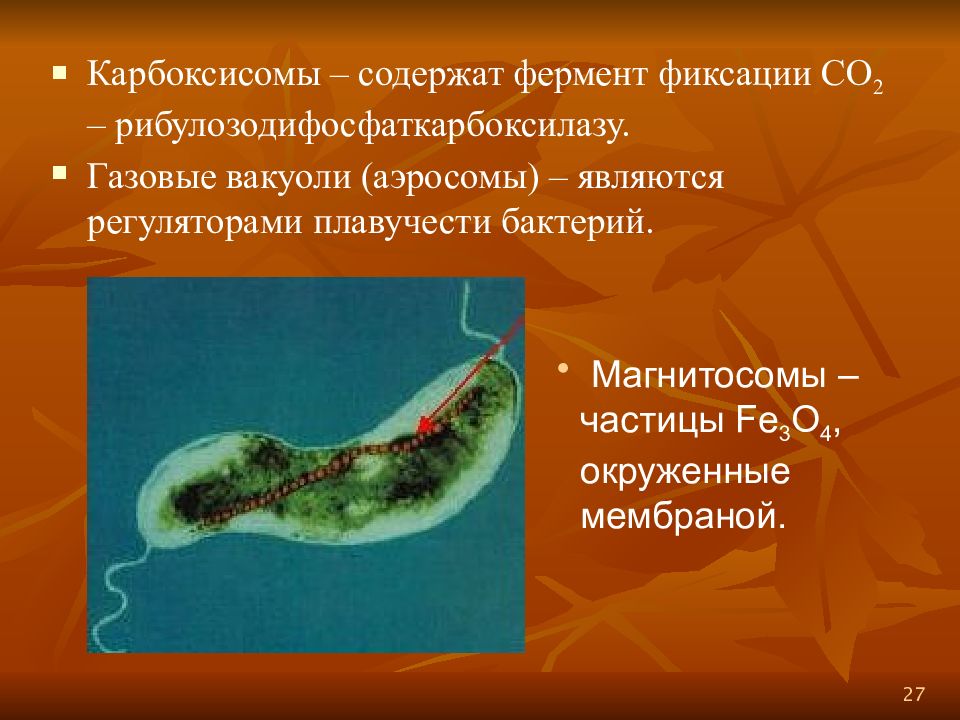

Слайд 27

27 Карбоксисомы – содержат фермент фиксации СО 2 – рибулозодифосфаткарбоксилазу. Газовые вакуоли (аэросомы) – являются регуляторами плавучести бактерий. Магнитосомы – частицы Fe 3 O 4, окруженные мембраной.

Слайд 28

28 Цитозоль – фракция цитоплазмы, имеющая гомогенную консистенцию. Цитозоль содержит: набор растворимых РНК; ферментные белки; продукты и субстраты метаболизма. Структурные элементы: внутрицитоплазматические мембраны; генетический аппарат; рибосомы; включения. Цитоплазма и ее содержимое

Слайд 29

29 Рибосомы – рибонуклеопротеиновые частицы. Размер – 15–20 нм. Количество – от 5000 до 90 000. Функция – синтез белка. Полирибосомы (полисомы) – состоят из рибосом, и-РНК, т-РНК.

Слайд 30: Запасные вещества прокариот

30 Запасные вещества прокариот полисахариды; углеводородные гранулы; липиды; поли- -оксимасляная кислота; полифосфаты; сера; карбонат кальция (известковые тельца); кристаллоподобные (параспоральные тельца).

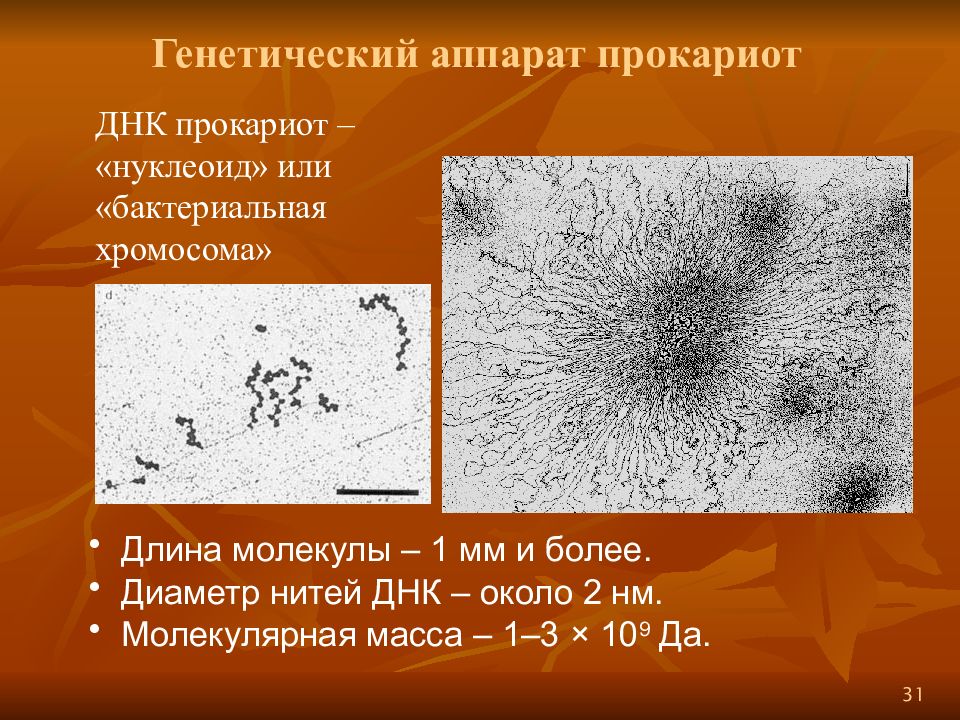

Слайд 31: Генетический аппарат прокариот

31 Генетический аппарат прокариот ДНК прокариот – «нуклеоид» или «бактериальная хромосома» Длина молекулы – 1 мм и более. Диаметр нитей ДНК – около 2 нм. Молекулярная масса – 1–3 × 10 9 Да.

Слайд 32

32 Капсулы – аморфные слизистые образования. Состоят из полисахаридов. Сохраняют связь с клеточной стенкой. Слизистые слои – легко отделяются от поверхности клетки. Бактерии рода Thiocapsa Временные структуры клетки

Слайд 33

33 Чехлы – имеют тонкую структуру, часто многослойные. Бактерии рода Sphaerotilus Бактерии рода Leptothrix Чехлы могут быть инкрустированы окислами металлов.

Слайд 34: Функции капсул и чехлов

34 Функции капсул и чехлов защита от механических повреждений и высыхания; дополнительный осмотический барьер; препятствие для проникновения фагов; источник запасных питательных веществ; связь между соседними клетками; прикрепление клеток к различным поверхностям.

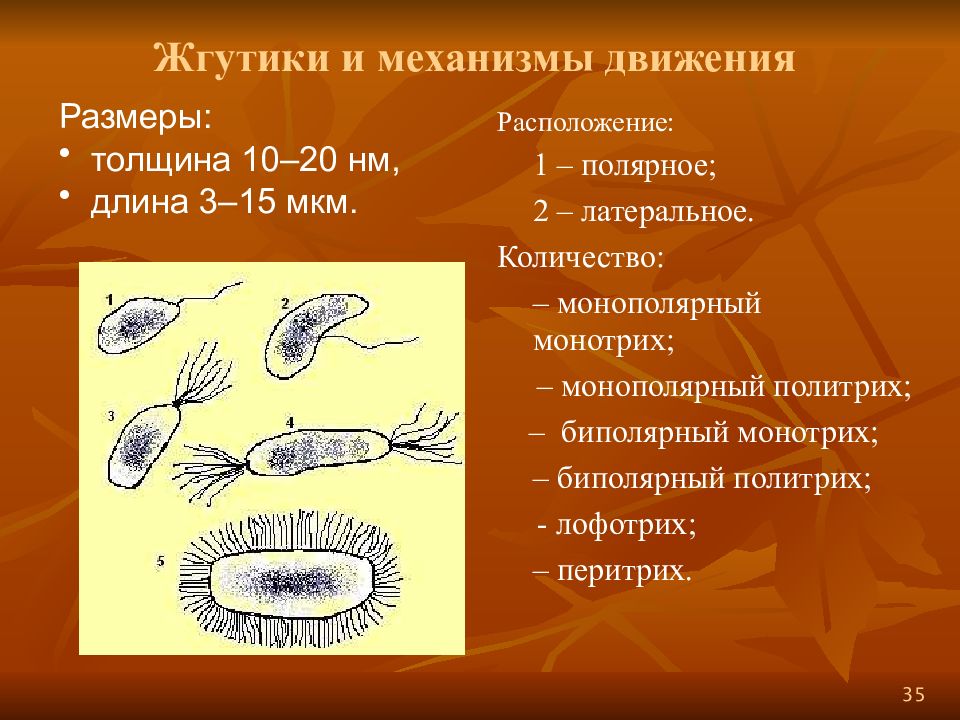

Слайд 35: Жгутики и механизмы движения

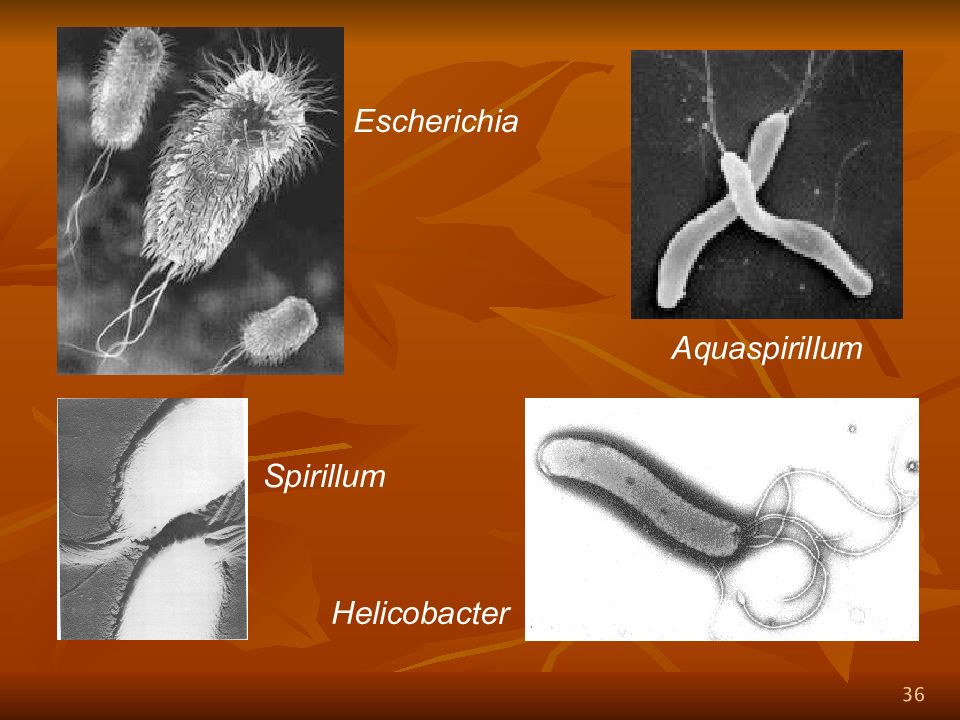

35 Жгутики и механизмы движения Расположение: 1 – полярное; 2 – латеральное. Количество: – монополярный монотрих; – монополярный политрих; – биполярный монотрих; – биполярный политрих; - лофотрих; – перитрих. Размеры: толщина 10–20 нм, длина 3–15 мкм.

Слайд 37: Строение жгутика грамотрицательных бактерий

37 Строение жгутика грамотрицательных бактерий 1 – стержень; 2 – M -кольцо; 3 – S -кольцо; 4 – P -кольцо; 5 – L -кольцо; 6 – ЦПМ; 7 – периплазматическое пространство; 8 – пептидогликан; 9 – наружная мембрана А – нить; Б – крюк; В – базальное тело А Б В

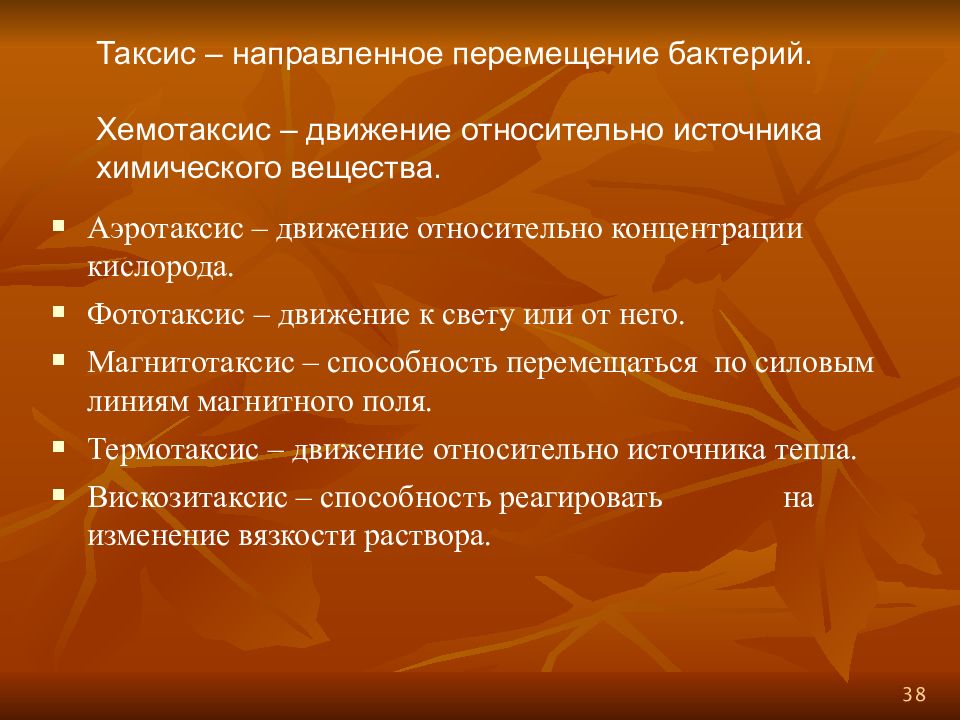

Слайд 38

38 Хемотаксис – движение относительно источника химического вещества. Таксис – направленное перемещение бактерий. Аэротаксис – движение относительно концентрации кислорода. Фототаксис – движение к свету или от него. Магнитотаксис – способность перемещаться по силовым линиям магнитного поля. Термотаксис – движение относительно источника тепла. Вискозитаксис – способность реагировать на изменение вязкости раствора.

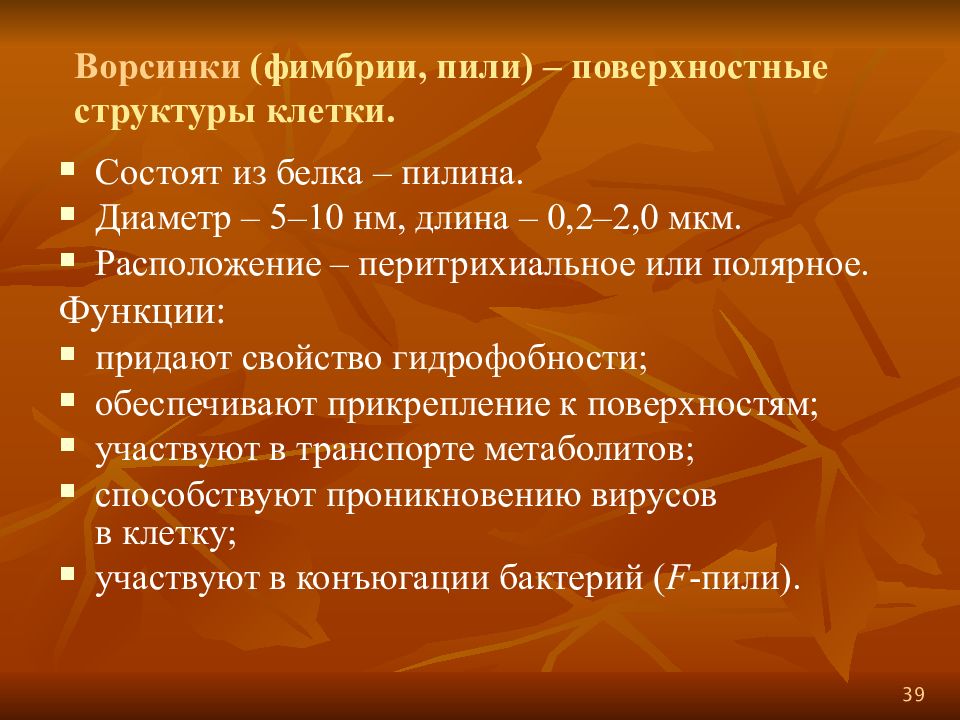

Слайд 39: Ворсинки (фимбрии, пили) – поверхностные структуры клетки

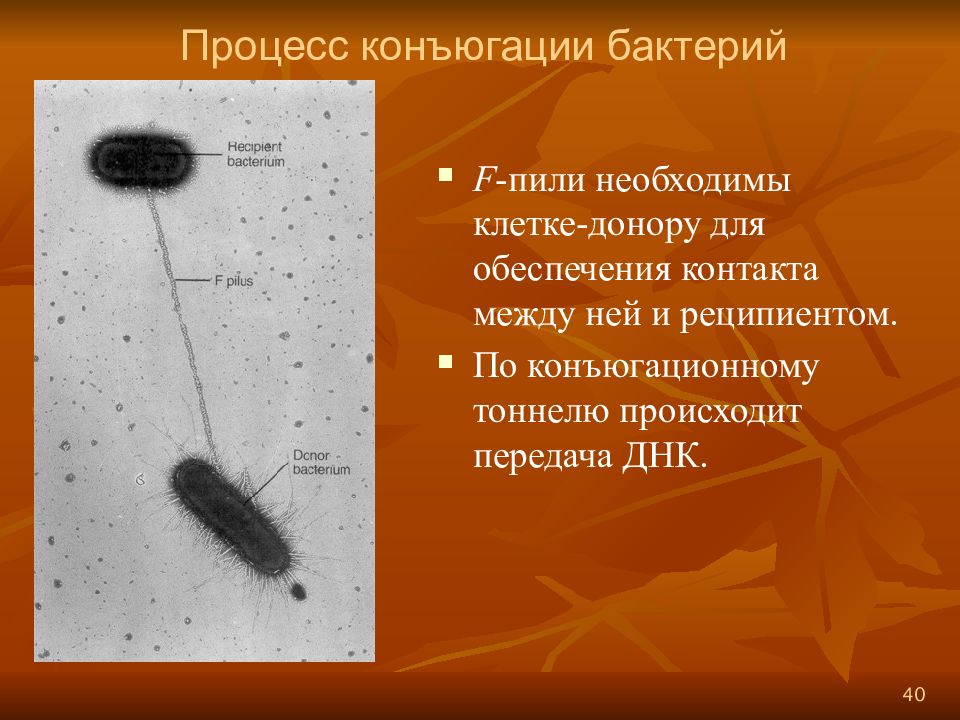

39 Ворсинки (фимбрии, пили) – поверхностные структуры клетки. Состоят из белка – пилина. Диаметр – 5–10 нм, длина – 0,2–2,0 мкм. Расположение – перитрихиальное или полярное. Функции: придают свойство гидрофобности; обеспечивают прикрепление к поверхностям; участвуют в транспорте метаболитов; способствуют проникновению вирусов в клетку; участвуют в конъюгации бактерий ( F -пили).

Слайд 40

40 F -пили необходимы клетке-донору для обеспечения контакта между ней и реципиентом. По конъюгационному тоннелю происходит передача ДНК. Процесс конъюгации бактерий

Слайд 41: Эндоспоры бактерий

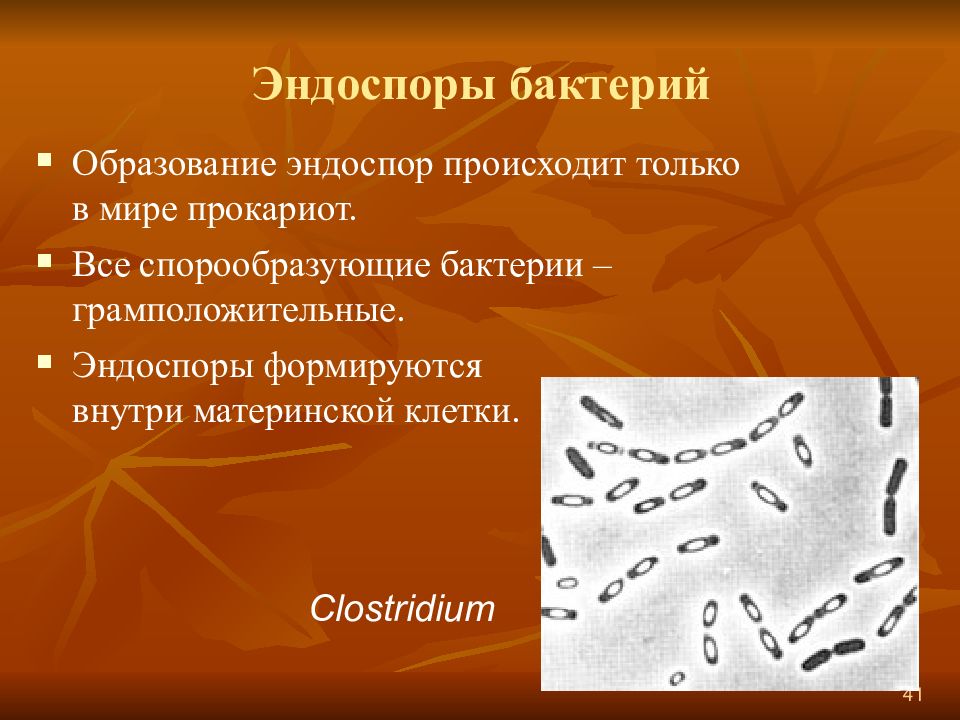

41 Эндоспоры бактерий Образование эндоспор происходит только в мире прокариот. Все спорообразующие бактерии – грамположительные. Эндоспоры формируются внутри материнской клетки. Clostridium

Слайд 42

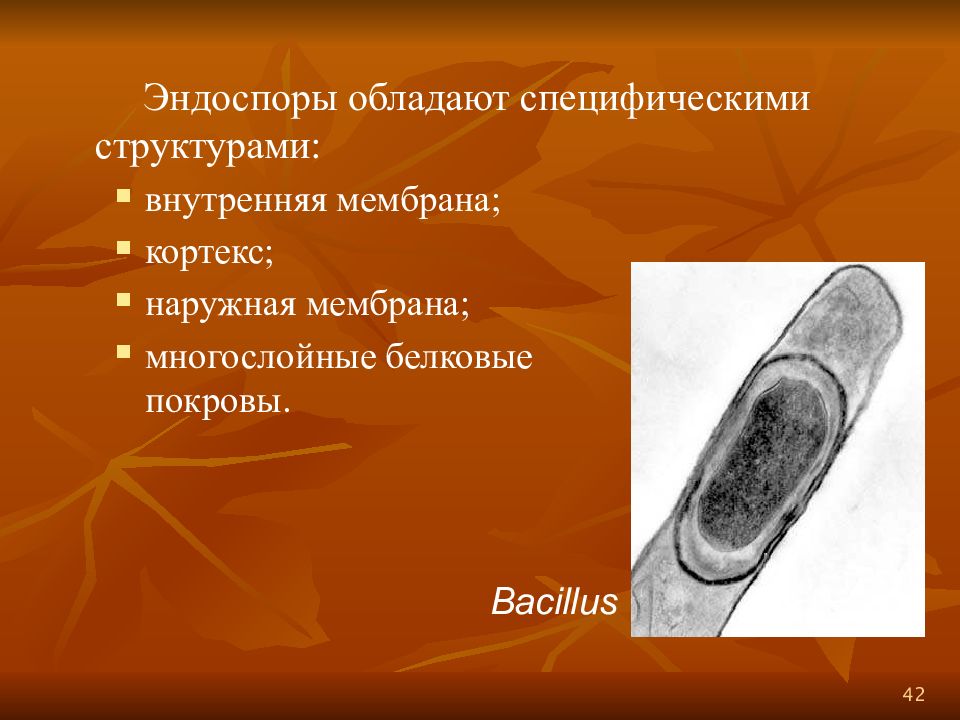

42 Эндоспоры обладают специфическими структурами: внутренняя мембрана; кортекс; наружная мембрана; многослойные белковые покровы. Bacillus

Слайд 43: Этапы образования эндоспор

1 этап - подготовительный. Клетка содержит два или более нуклеоидов, один из которых локализуется в спорогенной зоне, второй остается в цитоплазме спорангия. II этап - формирование споры. Цитоплазматическая мембрана вегетативной клетки образует впячивание (инвагинацию) от периферии к центру и отделяет спорогенную зону (нуклеоид с участком уплотненной цитоплазмы) перегородкой от остального содержимого клетки, а затем полностью обрастает эту зону, завершая образование проспоры. III этап - созревание споры. Спора приобретает характерную форму и занимает определенное положение в клетке. По мере созревания споры спорангий лизируется и спора освобождается.

Слайд 44

44 1 – нуклеоид; 2 – цитоплазма; 3 – ЦПМ; 4 – клеточная стенка; 5 – споровая перегородка; 6 – наружная мембрана; 7 – внутренняя мембрана; 8 – кортекс; 9 – покровы Формирование эндоспоры (Гусев, Минеева, 2001)

Слайд 46: Таксономические категории

46 Вид – основная таксономическая категория. Виды объединяют в таксоны более высокого порядка. Штамм – бактериальные культуры одного вида, выделенные из разных мест обитания. Клон – культура, выделенная из одной клетки. 1948 г. – был разработан «Международный кодекс номенклатуры бактерий». Таксономические категории

Слайд 47

47 2 типа систематики биологических объектов Филогенетическая – естественная, в основе которой лежит установление родственных связей между организмами. Практическая – искусственная, цель которой – выявление степени сходства между организмами для быстрой идентификации.

Слайд 48: Филогенетическая систематика

48 Учитывает эволюционные связи между прокариотами. Для установления степени родства используются: сравнительный генетический анализ; анализ строения рибосомальной РНК (16 S – у прокариот и 18 S – у эукариот). Преимущества р -РНК как объекта для анализа: широкая распространенность; изофункциональность; консервативность первичной структуры. Филогенетическая систематика

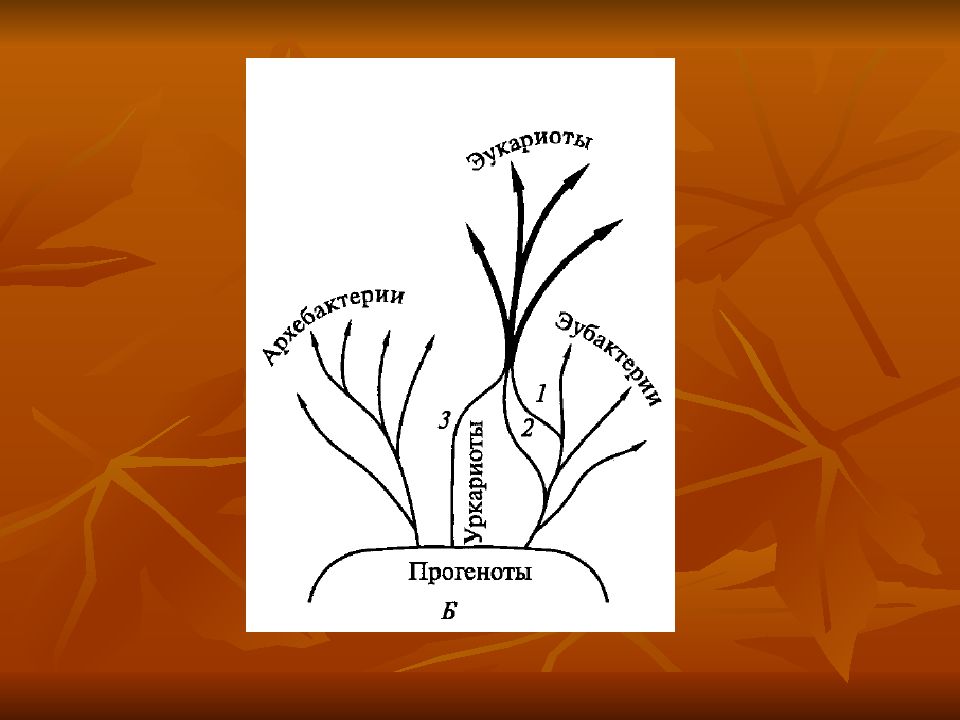

Слайд 49: Филогенетическая систематика

49 На основании строения р -РНК организмы были разделены на 3 царства: Eucaryotae – эукариоты; Eubacteria – эубактерии ( истинные бактерии), митохондрии и хлоропласты; Archaebacteria – архебактерии. Филогенетическая систематика

Слайд 51: Система классификации определителя бактерий Берджи

51 Система классификации определителя бактерий Берджи Дэвид Хендрикс Берджи ( David H. Bergey, 1860–1937). www.historiadelamedicina.org В 1923 г. группа бактериологов выпустила первое издание Определителя бактерий Берджи. 1994 г. – девятое издание, 200 1 – 2009 гг. – десятое.

Слайд 52: Практическая систематика

52 Основная идея классификации «по Берджи» – легкость идентификации бактерий. Для этого используют совокупность признаков: морфологических; культуральных; физиолого-биохимических. Система классификации Берджи не учитывает эволюционные связи между прокариотами. Практическая систематика

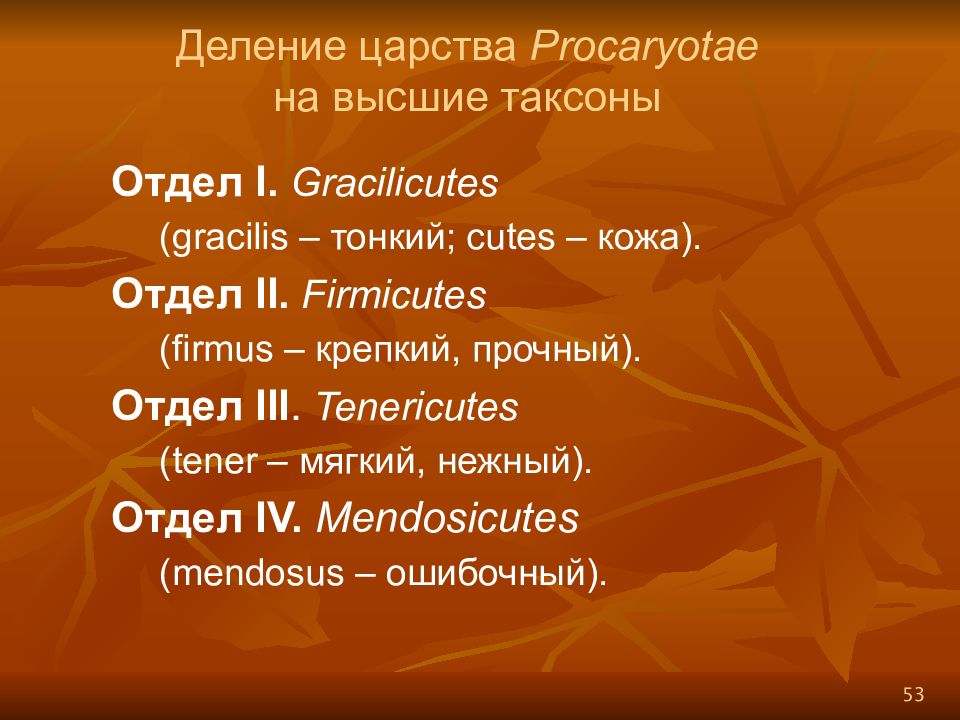

Слайд 53

53 Деление царства Procaryotae на высшие таксоны Отдел I. Gracilicutes (gracilis – тонкий; cutes – кожа). Отдел II. Firmicutes (firmus – крепкий, прочный). Отдел III. Tenericutes (tener – мягкий, нежный). Отдел IV. Mendosicutes (mendosus – ошибочный).

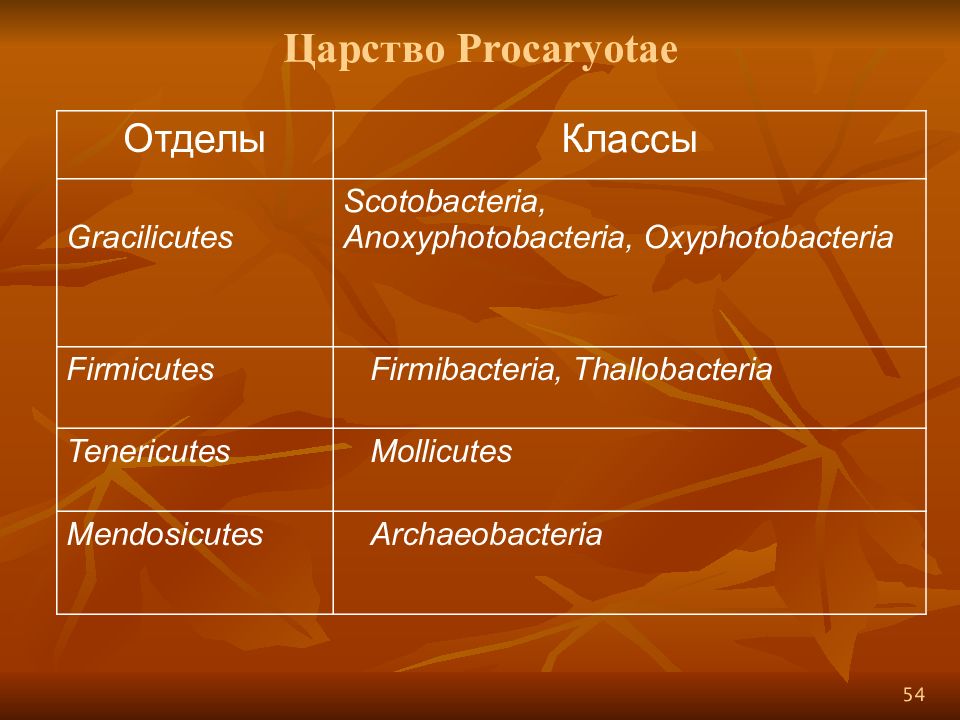

Слайд 54: Царство Procaryotae

54 Царство Procaryotae Отделы Классы Gracilicutes Scotobacteria, Anoxyphoto b acteria, Oxyphotobacteria Firmicutes Firmibacteria, Thallobacteria Tenericutes Mollicutes Mendosicutes Archaeobacteria

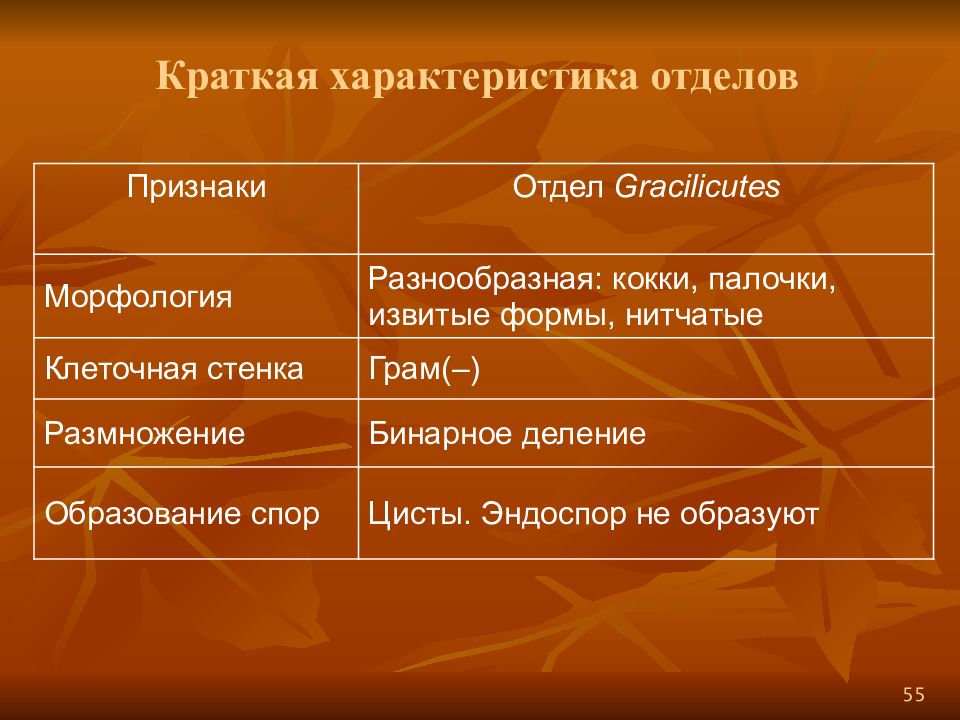

Слайд 55: Краткая характеристика отделов

55 Краткая характеристика отделов Признаки Отдел Gracilicutes Морфология Разнообразная: кокки, палочки, извитые формы, нитчатые Клеточная стенка Грам(–) Размножение Бинарное деление Образование спор Цисты. Эндоспор не образуют

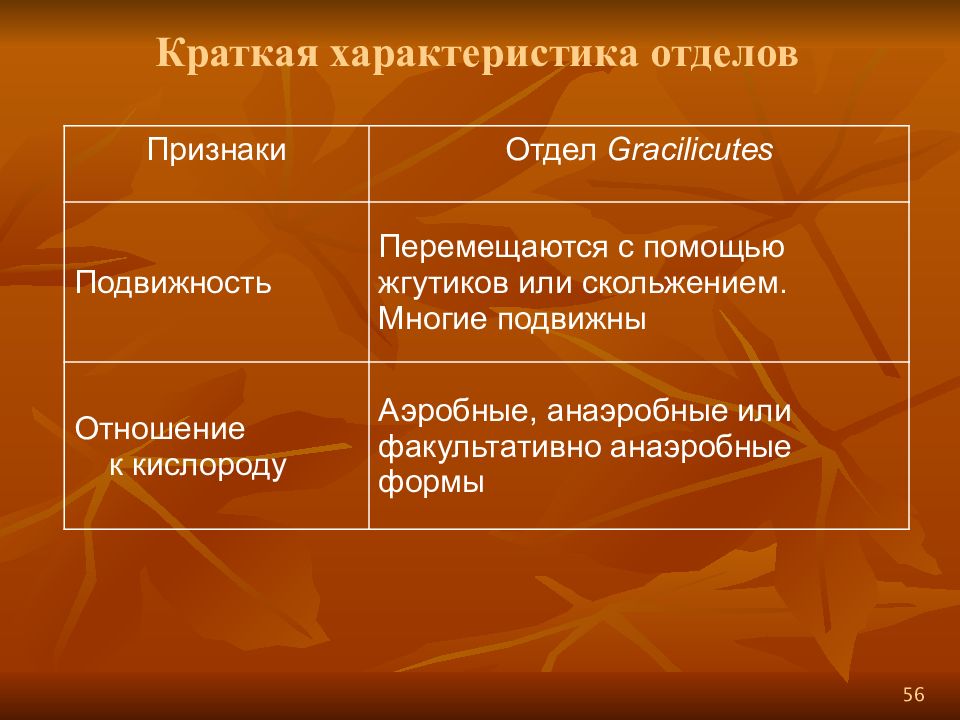

Слайд 56: Краткая характеристика отделов

56 Краткая характеристика отделов Признаки Отдел Gracilicutes Подвижность Перемещаются с помощью жгутиков или скольжением. Многие подвижны Отношение к кислороду Аэробные, анаэробные или факультативно анаэробные формы

Слайд 57: 1 класс Scotobacteria Группа 1. Спирохеты

57 Представители рода Spirochaeta – обычные обитатели пресных и соленых водоемов. 1 класс Scotobacteria Группа 1. Спирохеты Включает порядок Spirochaetales.

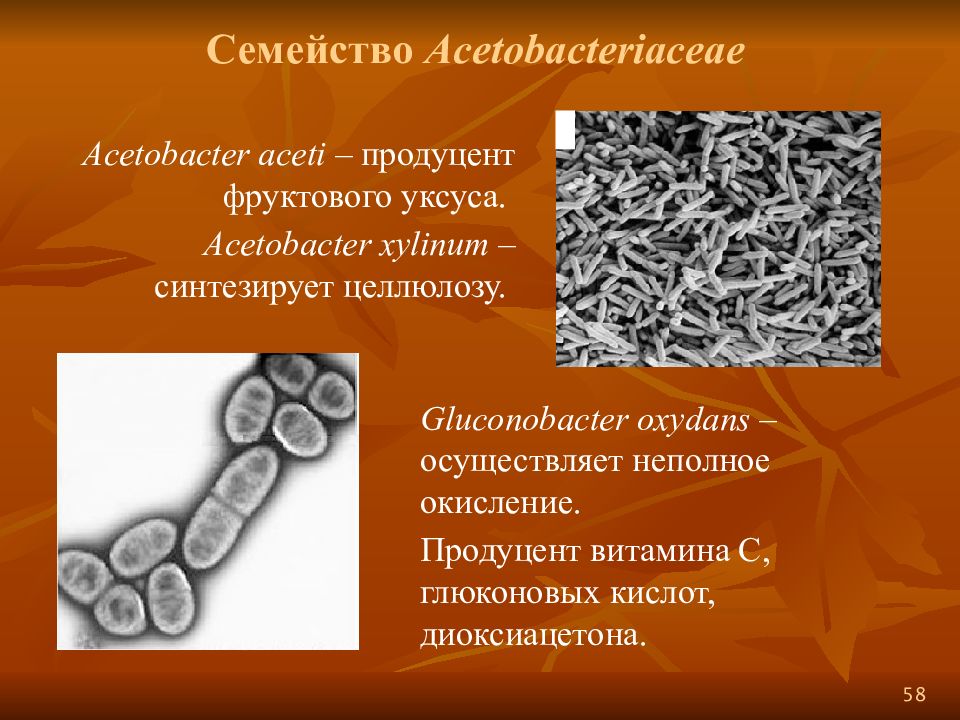

Слайд 58: Семейство Acetobacter i aceae

58 Acetobacter aceti – продуцент фруктового уксуса. Acetobacter xylinum – синтезирует целлюлозу. Gluconobacter o xydans –осуществляет неполное окисление. Продуцент витамина С, глюконовых кислот, диоксиацетона. Семейство Acetobacter i aceae

Слайд 59: Семейство Methylococcaceae

59 Семейство Methylococcaceae Объединяет бактерии, использующие одноуглеродные органические соединения (метан, метанол). Methylocystis Methylomonas Methylococcus template.bio.warwick.ac.uk

Слайд 60: Семейство Pseudomonadaceae

60 Flavobacterium – встречаются в почве, воде, на пищевых продуктах. Есть паразиты рыб. medecinepharmacie.univ-fcomte.fr koichokubai.web.fc2.com microbewiki.kenyon.edu Семейство Pseudomonadaceae

Слайд 61: Семейство Enterobacteriaceae

61 Erwinia – гетерогенная группа ассоциированных с растениями бактерий. Есть фитопатогенные виды. www.sanger.ac.uk www.inapicoltura.org Семейство Enterobacteriaceae

Слайд 62: Семейство Vibrionaceae

62 Vibrio fischeri – светящиеся симбионты морских животных и рыб. Семейство Vibrionaceae

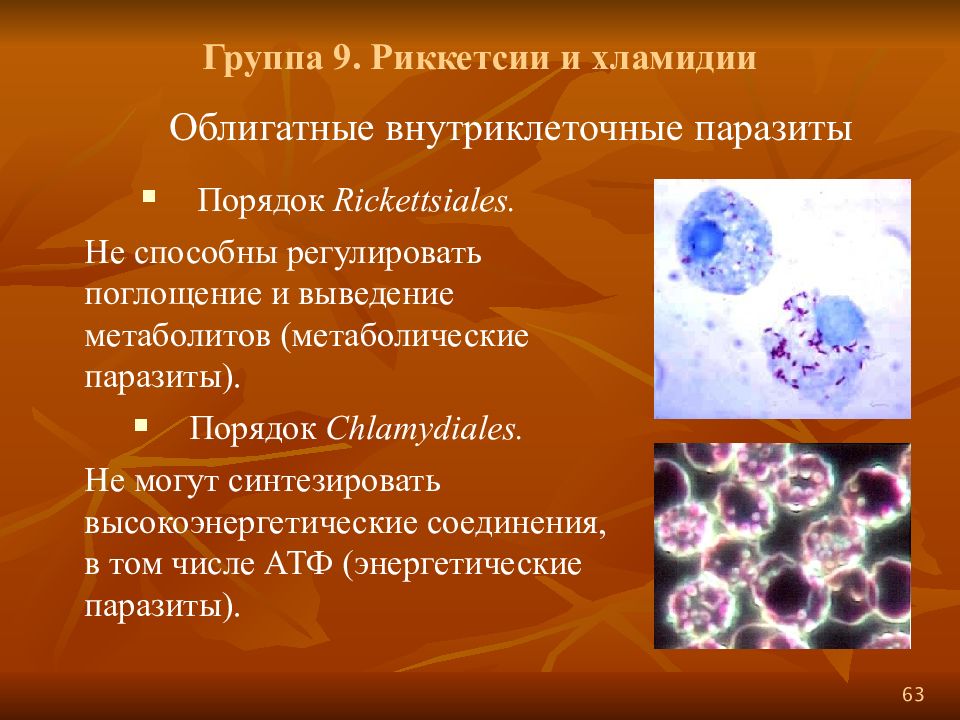

Слайд 63: Группа 9. Риккетсии и хламидии

63 Группа 9. Риккетсии и хламидии Облигатные внутриклеточные паразиты Порядок Rickettsiales. Не способны регулировать поглощение и выведение метаболитов (метаболические паразиты). Порядок Chlamydiales. Не могут синтезировать высокоэнергетические соединения, в том числе АТФ (энергетические паразиты).

Слайд 64: Группа 14. Скользящие бактерии, образующие плодовые тела: миксобактерии

64 Группа 14. Скользящие бактерии, образующие плодовые тела: миксобактерии Включает порядок Му xobacteriales Плодовое тело бактерий рода Myxococcus www.bio-po.de microbewiki.kenyon.edu

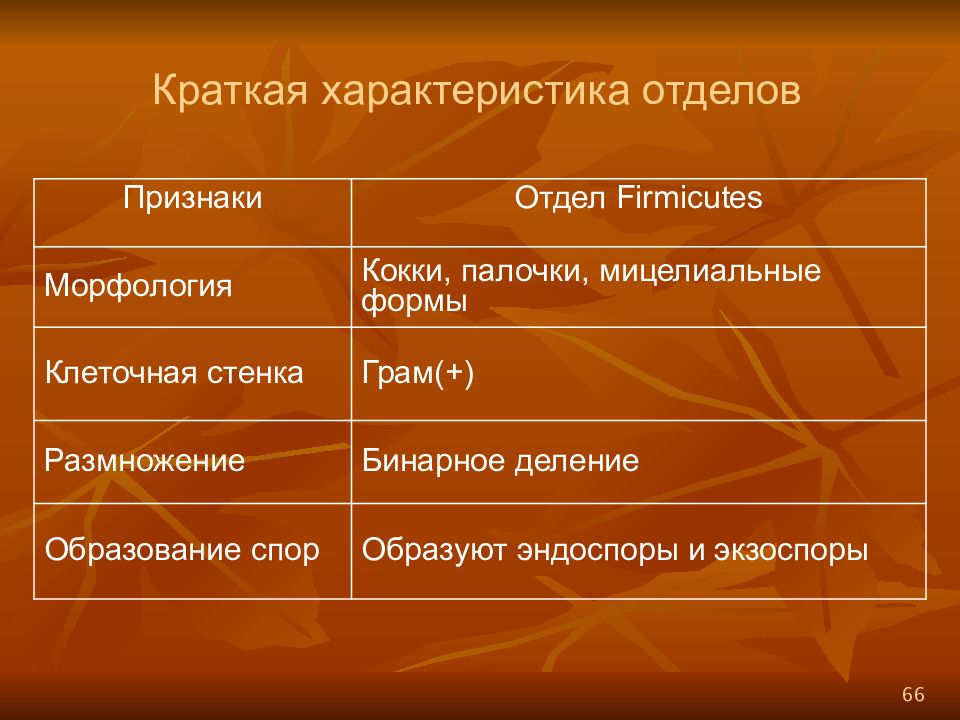

Слайд 66

66 Признаки Отдел Firmicutes Морфология Кокки, палочки, мицелиальные формы Клеточная стенка Грам(+) Размножение Бинарное деление Образование спор Образуют эндоспоры и экзоспоры Краткая характеристика отделов

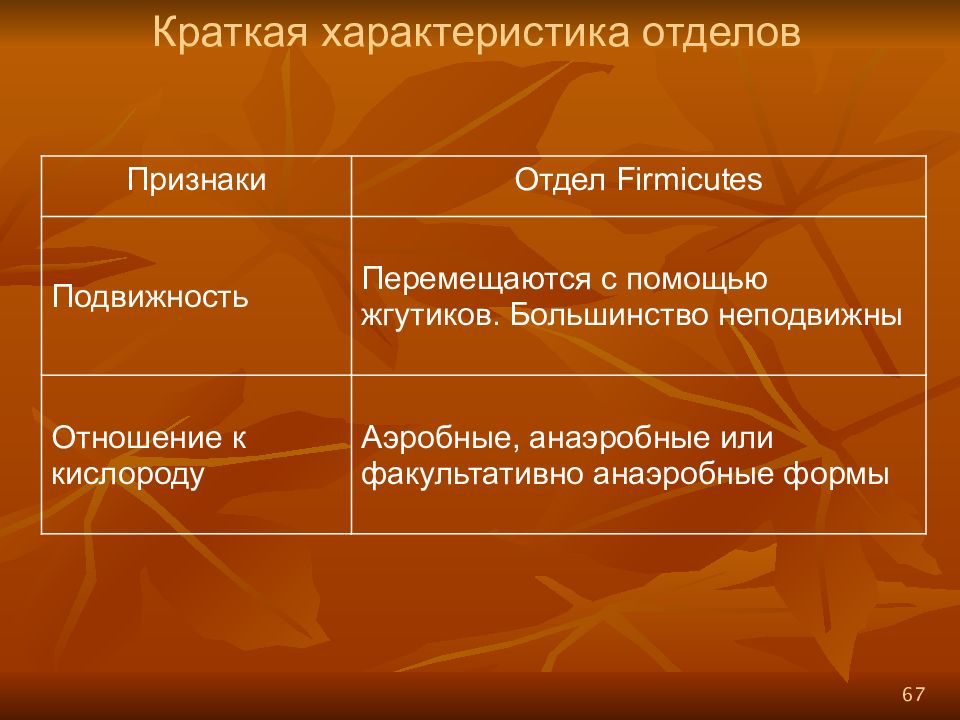

Слайд 67

67 Признаки Отдел Firmicutes Подвижность Перемещаются с помощью жгутиков. Большинство неподвижны Отношение к кислороду Аэробные, анаэробные или факультативно анаэробные формы Краткая характеристика отделов

Слайд 68: Молочные стрептококки

68 Молочные стрептококки В 1986 г. молочные стрептококки выделены в отдельный род Lactococcus. L. cremoris L. lactis L. t hermophilus

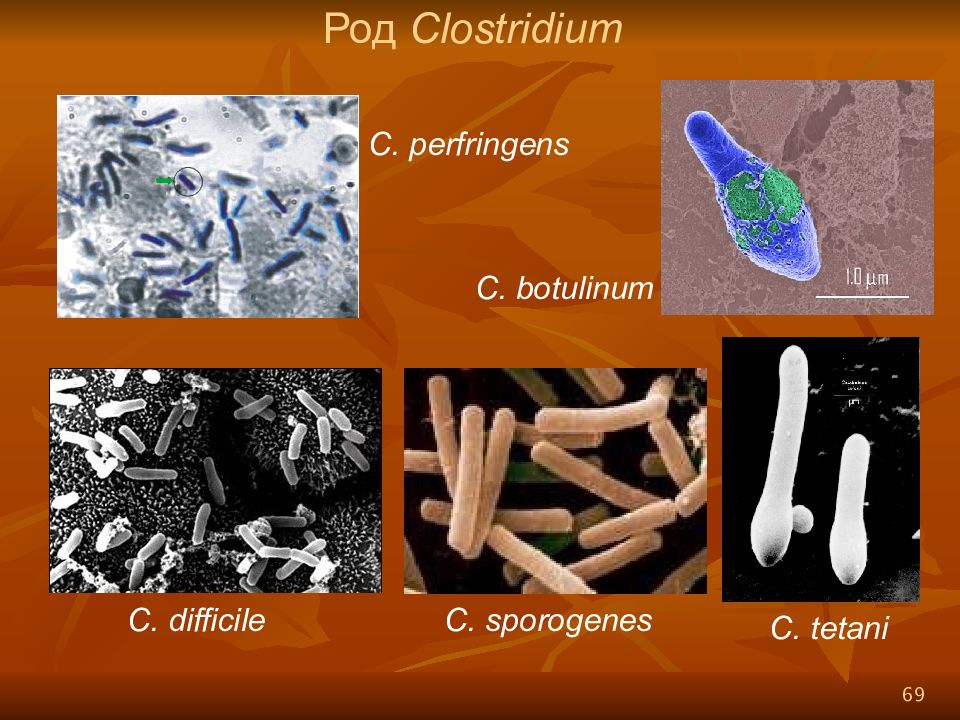

Слайд 69

69 C. tetan i C. perfringens C. difficile C. botulinum C. sporogenes Род Clostridium

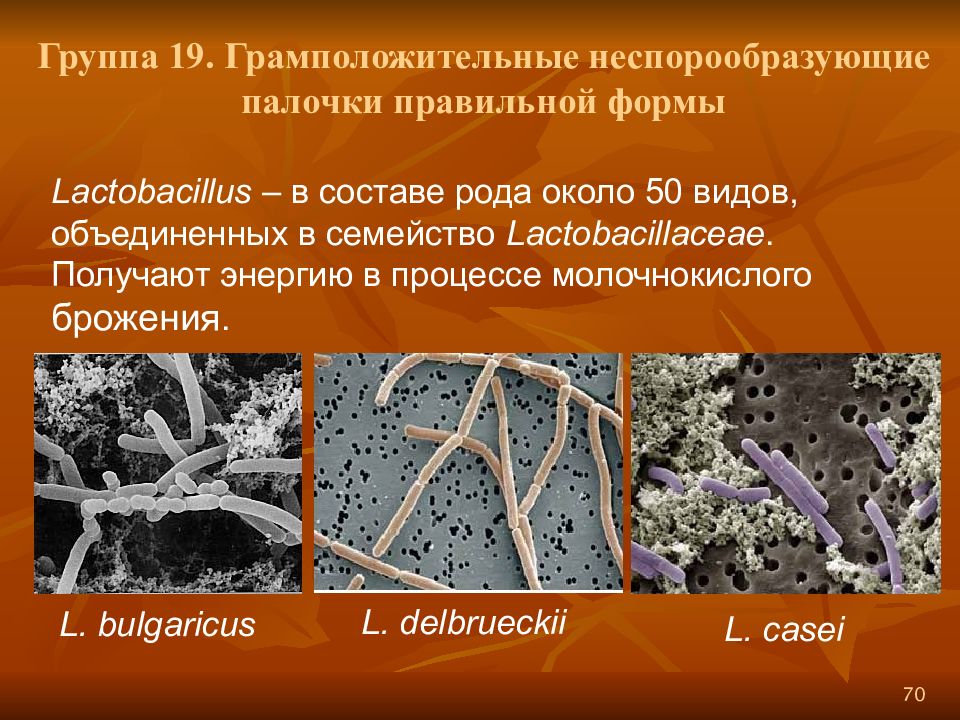

Слайд 70: Группа 19. Грамположительные неспорообразующие палочки правильной формы

70 Группа 19. Грамположительные неспорообразующие палочки правильной формы Lactobacillus – в составе рода около 50 видов, объединенных в семейство Lactobacillaceae. Получают энергию в процессе молочнокислого брожения. L. bulgaricus L. casei L. delbrueckii

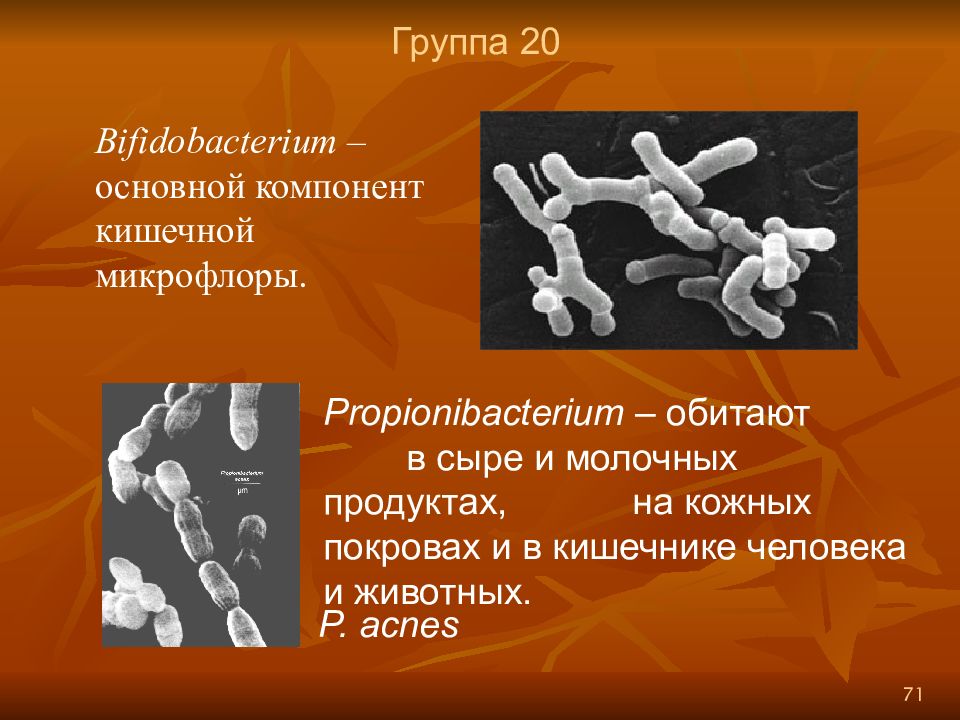

Слайд 71

71 Bifidobacterium – основной компонент кишечной микрофлоры. Propionibacterium – обитают в сыре и молочных продуктах, на кожных покровах и в кишечнике человека и животных. P. acnes Группа 20

Слайд 72: Группа 21. Микобактерии

72 Группа 21. Микобактерии Включает семейство Mycobacteriaceae, род Mycobacterium. Содержат в клеточных стенках миколовые кислоты: М. tuberculosis – возбудитель туберкулеза; М. leprae – возбудитель проказы. M. avium М. tuberculosis

Слайд 73

73 Образуют пигменты, которые могут выделяться в окружающую среду. 1 – Actinomadura ; 2 – Nocardia ; 3 – Micromonospora Streptomyces Actinoplanes Актиномицеты

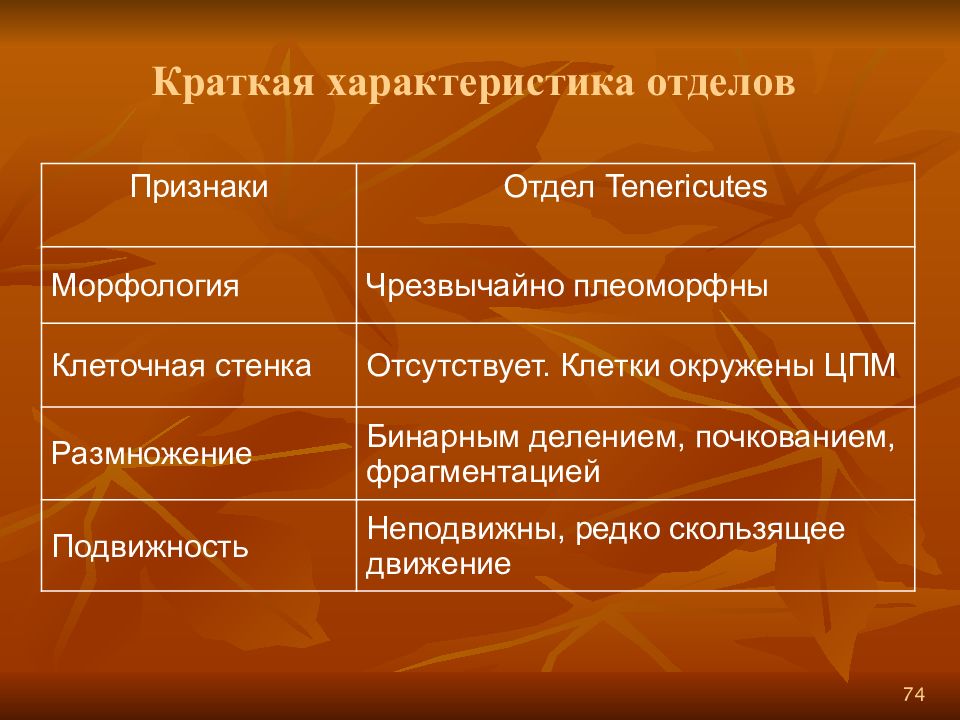

Слайд 74: Краткая характеристика отделов

74 Признаки Отдел Tenericutes Морфология Чрезвычайно плеоморфны Клеточная стенка Отсутствует. Клетки окружены ЦПМ Размножение Бинарным делением, почкованием, фрагментацией Подвижность Неподвижны, редко скользящее движение Краткая характеристика отделов

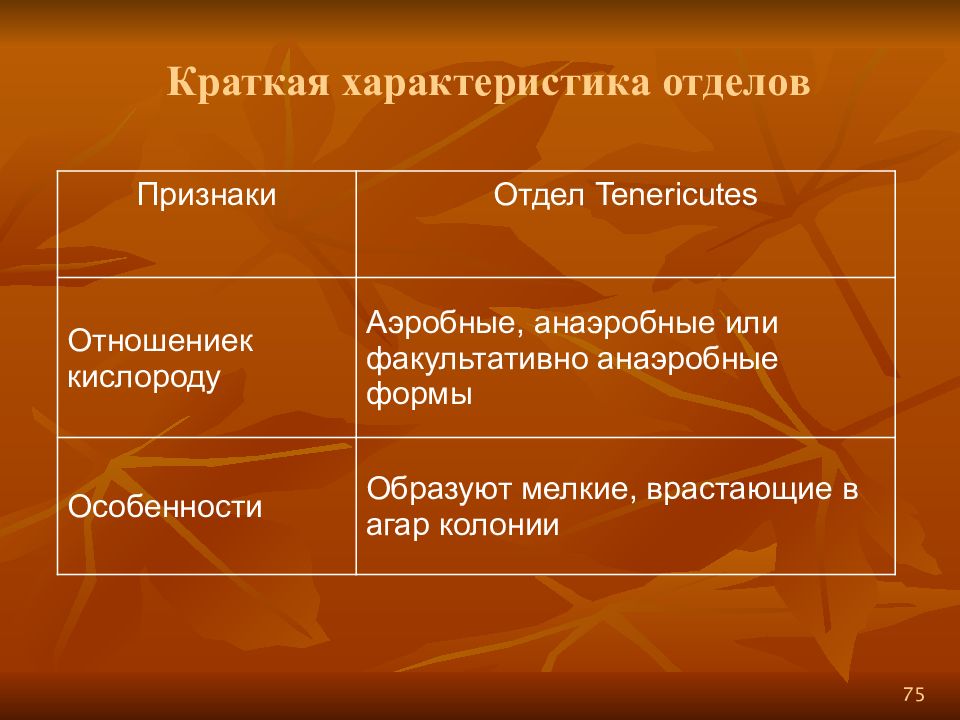

Слайд 75: Краткая характеристика отделов

75 Признаки Отдел Tenericutes Отношениек кислороду Аэробные, анаэробные или факультативно анаэробные формы Особенности Образуют мелкие, врастающие в агар колонии Краткая характеристика отделов

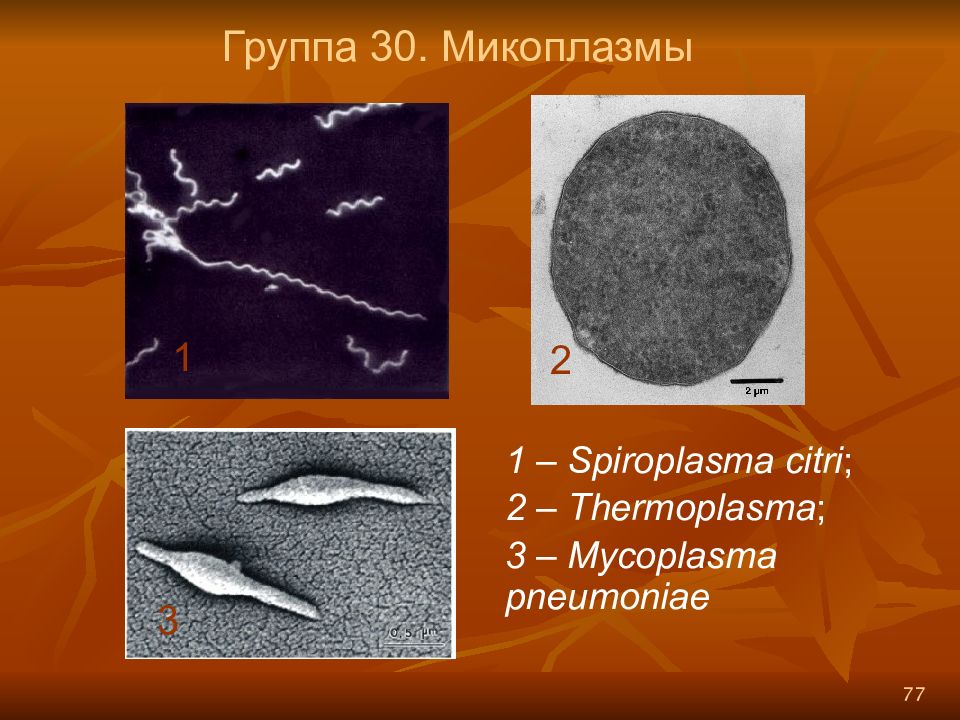

Слайд 76: Группа 30. Микоплазмы – бактерии без клеточной стенки

76 Группа 30. Микоплазмы – бактерии без клеточной стенки Класс – Mollicutes. Плеоморфные клетки Рост на среде в виде «глазуньи» ОТДЕЛ Tenericutes

Слайд 77

77 1 – Spiroplasma citri ; 2 – Thermoplasma ; 3 – Mycoplasma pneumoniae 3 1 2 Группа 30. Микоплазмы

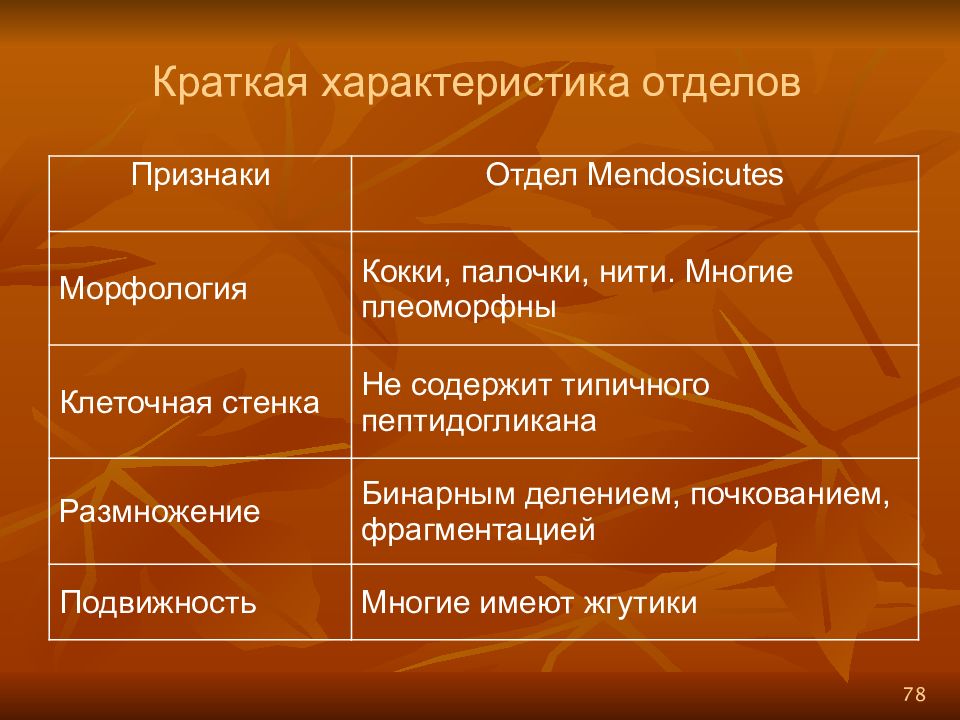

Слайд 78

78 Признаки Отдел Mendosicutes Морфология Кокки, палочки, нити. Многие плеоморфны Клеточная стенка Не содержит типичного пептидогликана Размножение Бинарным делением, почкованием, фрагментацией Подвижность Многие имеют жгутики Краткая характеристика отделов

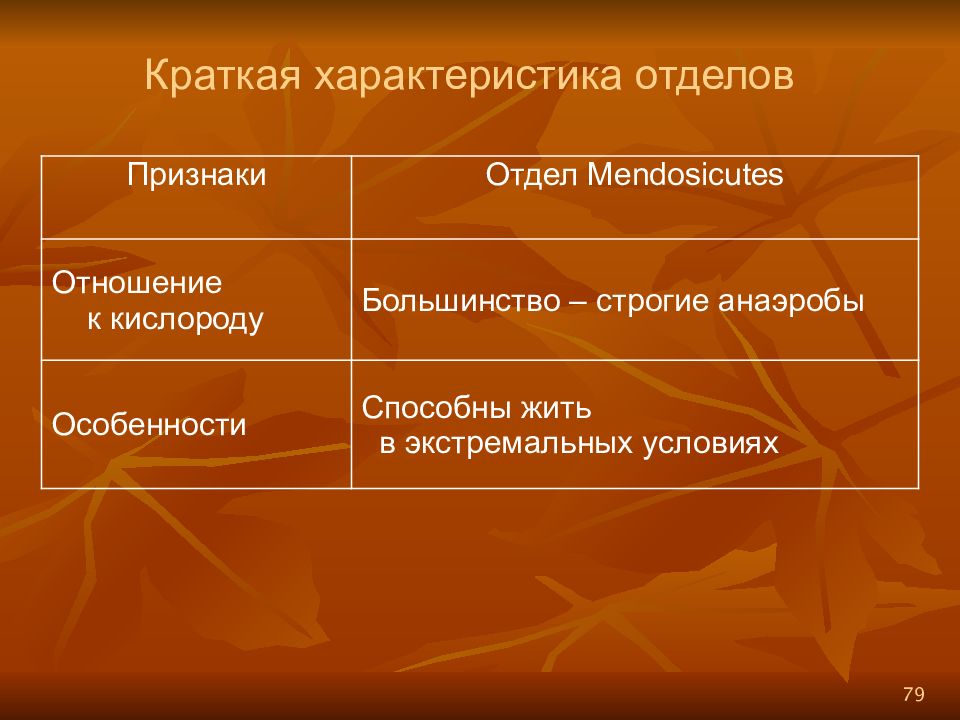

Слайд 79

79 Признаки Отдел Mendosicutes Отношение к кислороду Большинство – строгие анаэробы Особенности Способны жить в экстремальных условиях Краткая характеристика отделов

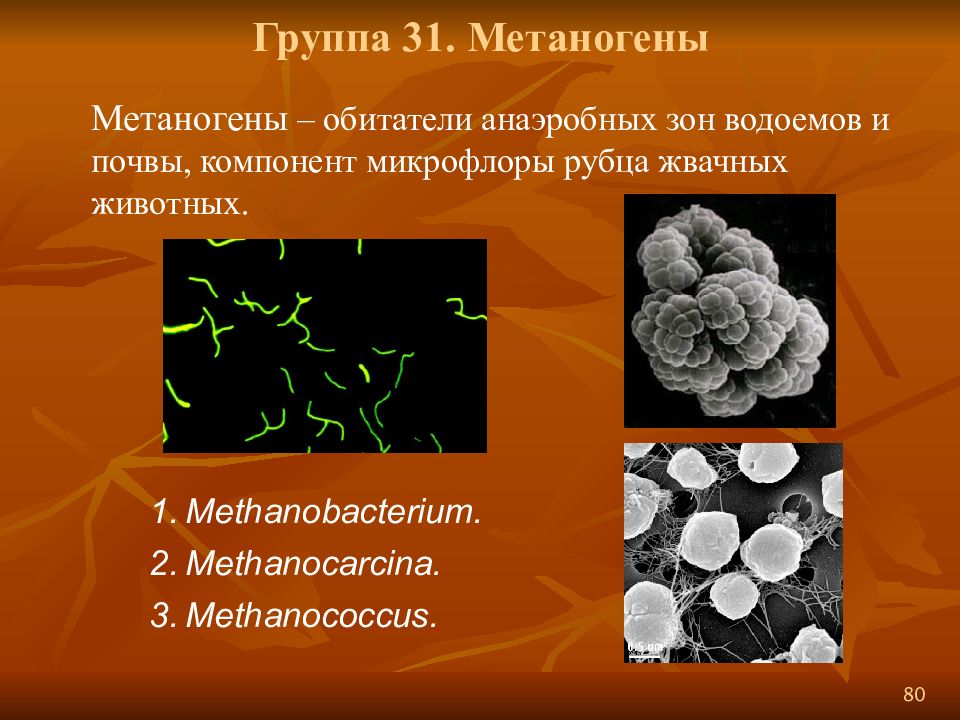

Слайд 80: Группа 31. Метаногены

80 Группа 31. Метаногены Метаногены – обитатели анаэробных зон водоемов и почвы, компонент микрофлоры рубца жвачных животных. Methanobacterium. Methanocarcina. Methanococcus.

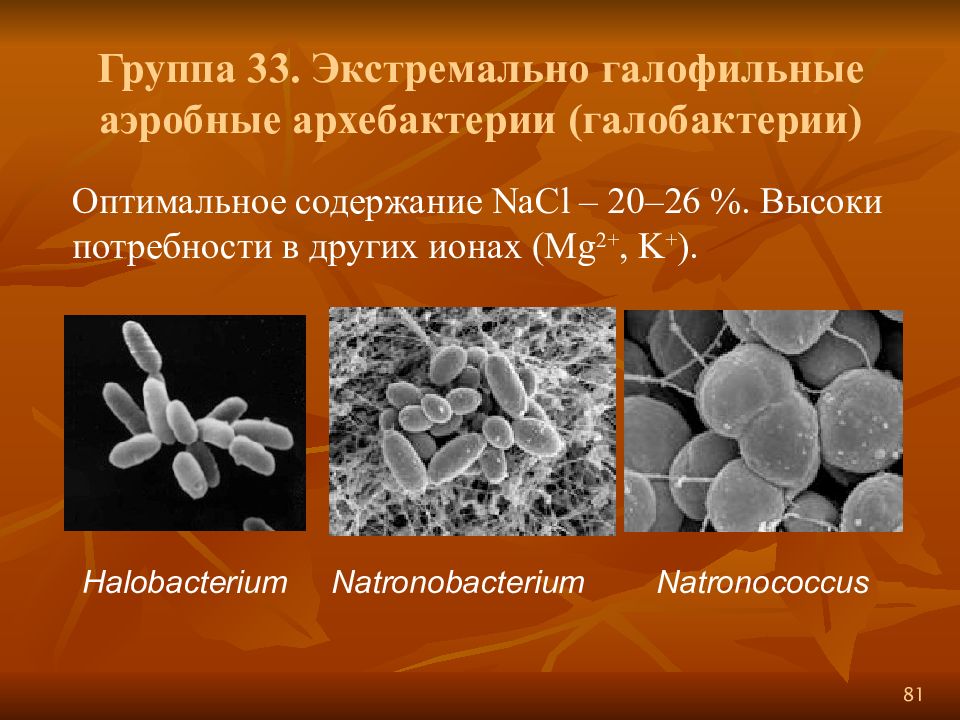

Слайд 81: Группа 33. Экстремально галофильные аэробные архебактерии (галобактерии)

81 Группа 33. Экстремально галофильные аэробные архебактерии (галобактерии) Оптимальное содержание NaCl – 20–26 %. Высоки потребности в других ионах (Mg 2+, K + ). Natronobacterium Natronococcus Halobacterium

Слайд 82: Группа 34. Архебактерии, лишенные клеточной стенки

82 Группа 34. Архебактерии, лишенные клеточной стенки Выделяются из саморазогревающихся угольных куч, горячих источников. Термофилы, оптимум – 59 °С. Включает один род Thermoplasma.

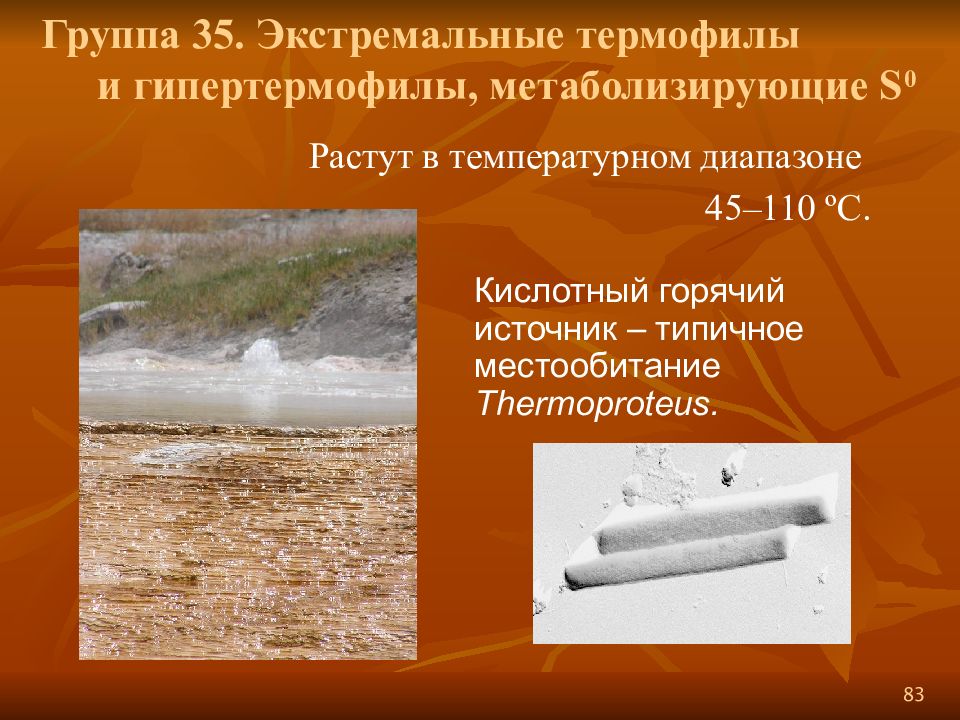

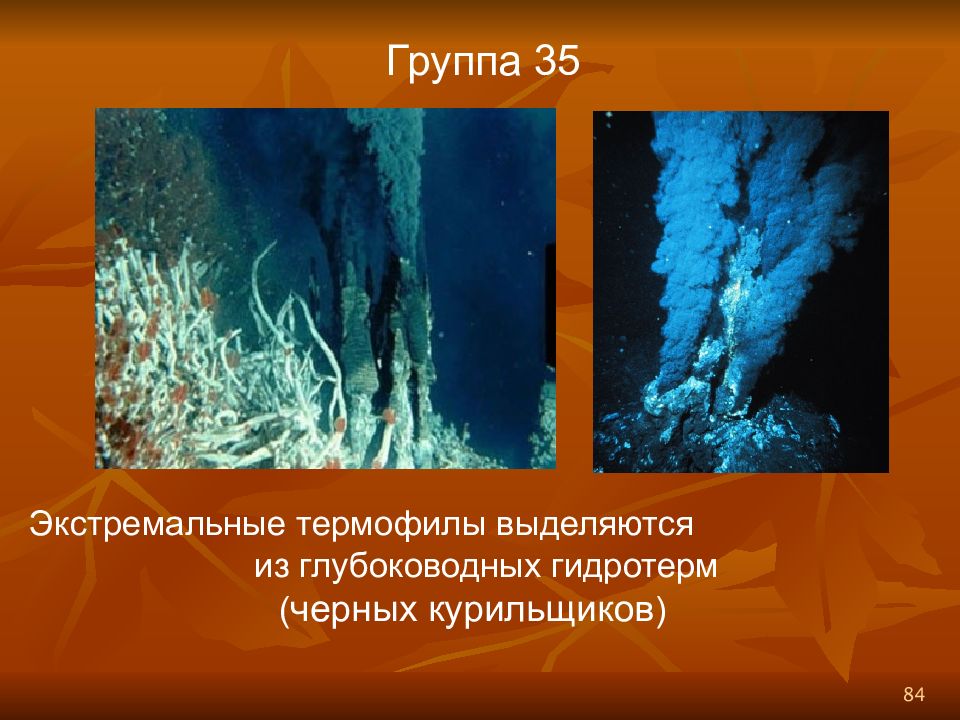

Слайд 83: Группа 35. Экстремальные термофилы и гипертермофилы, метаболизирующие S 0

83 Группа 35. Экстремальные термофилы и гипертермофилы, метаболизирующие S 0 Растут в температурном диапазоне 45–110 º С. Кислотный горячий источник – типичное местообитание Thermoproteus.

Слайд 84

84 Экстремальные термофилы выделяются из глубоководных гидротерм ( черных курильщиков ) Группа 35

Слайд 85

85 Sulfolobus часто обнаруживается там, где есть вулканическая активность. Группа 35