Первый слайд презентации: Общие закономерности действия факторов среды на организм

Келин Е.А.

Слайд 2

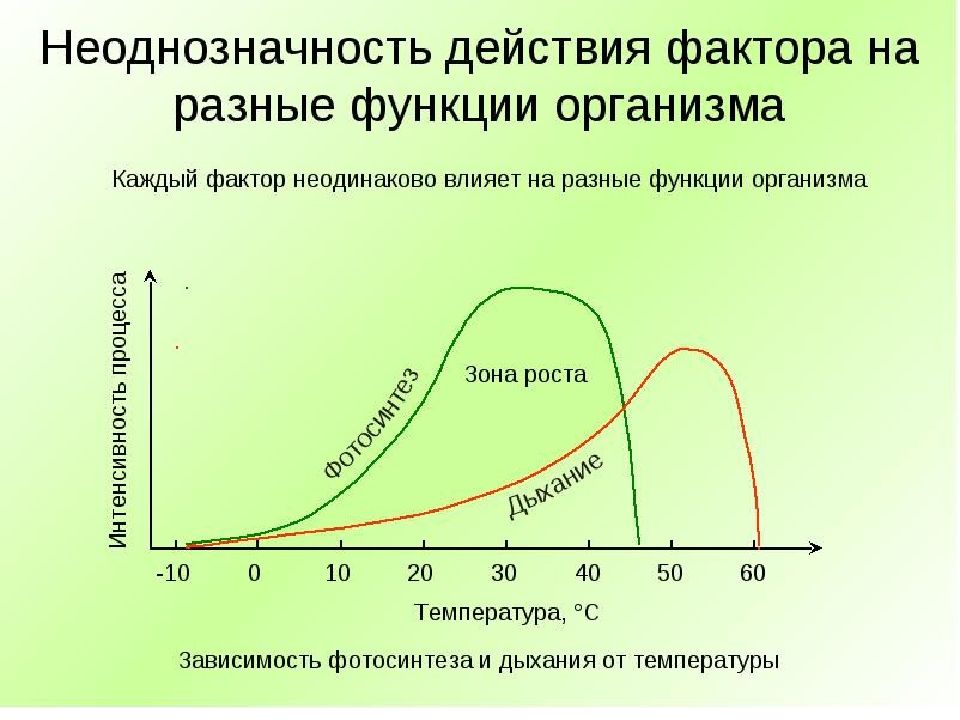

В комплексе действия факторов можно выделить некоторые закономерности, которые являются в значительной мере универсальными (общими) по отношению к организмам. К таким закономерностям относятся правило оптимума, правило взаимодействия факторов, правило лимитирующих факторов и некоторые другие.

Слайд 3

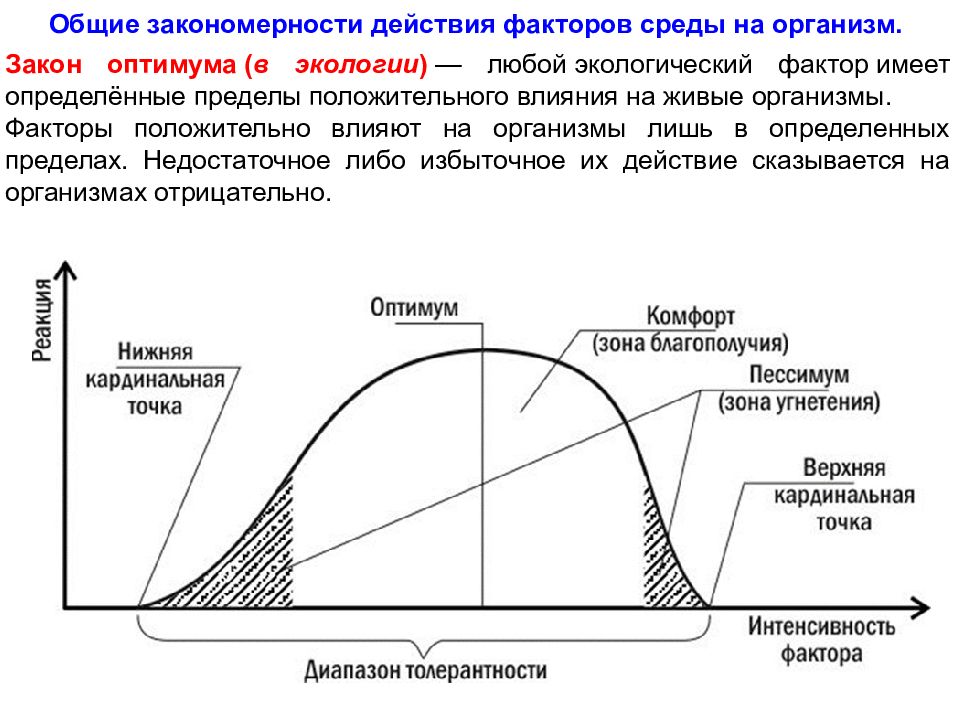

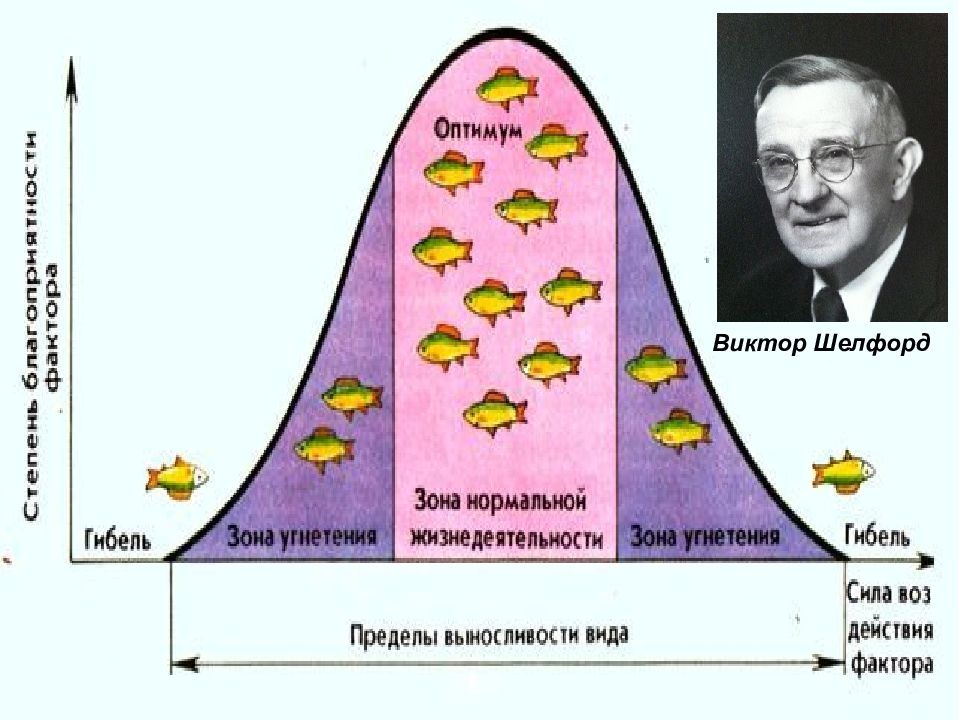

Общие закономерности действия факторов среды на организм. Закон оптимума ( в экологии ) — любой экологический фактор имеет определённые пределы положительного влияния на живые организмы. Факторы положительно влияют на организмы лишь в определенных пределах. Недостаточное либо избыточное их действие сказывается на организмах отрицательно.

Слайд 4

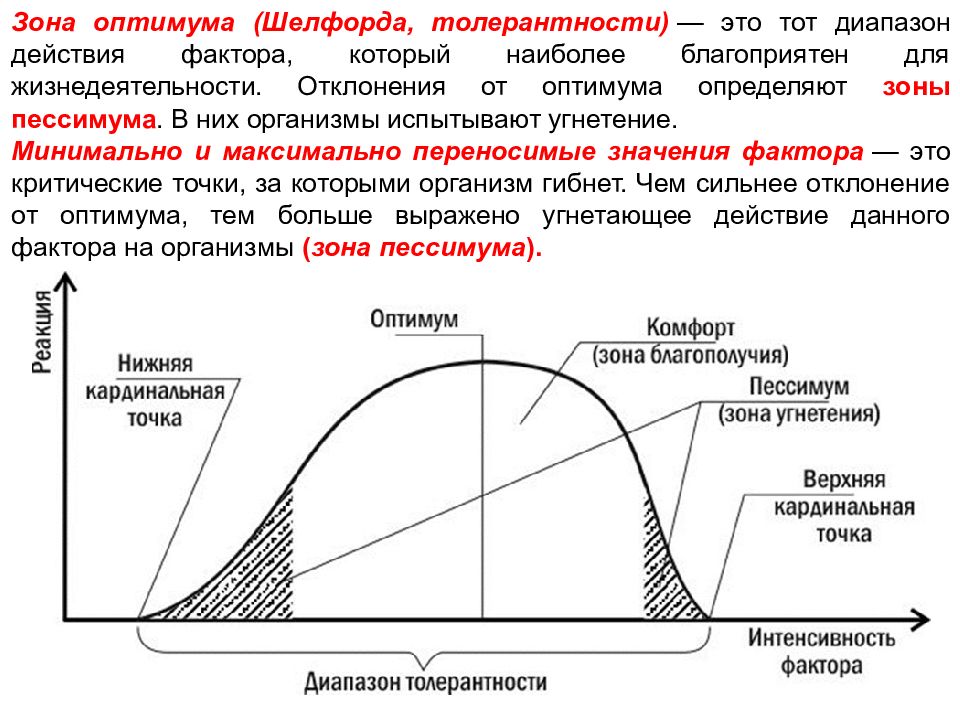

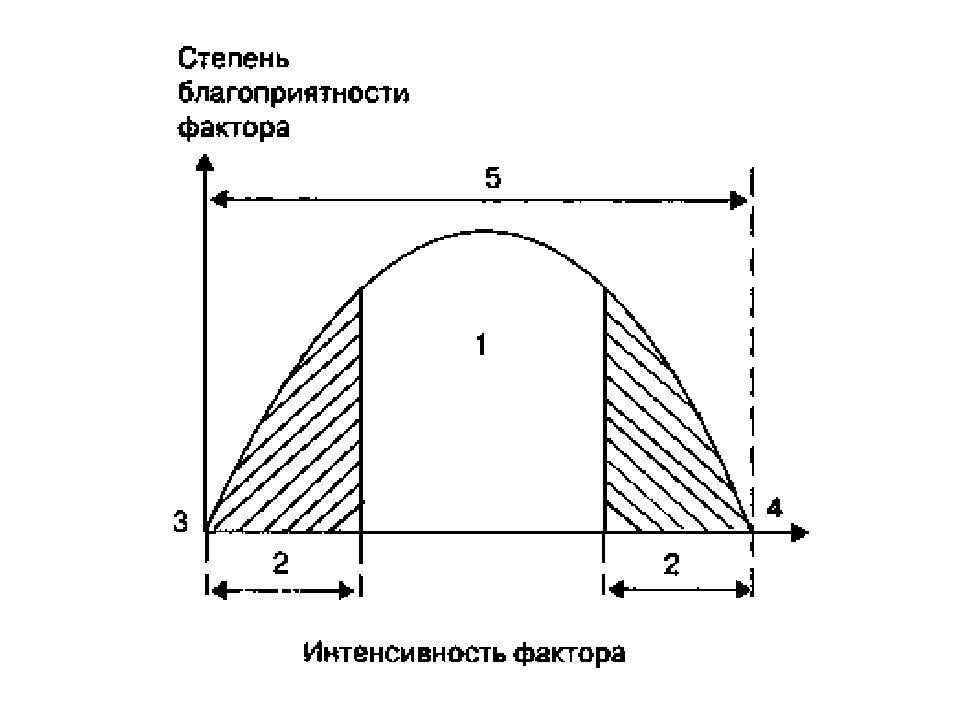

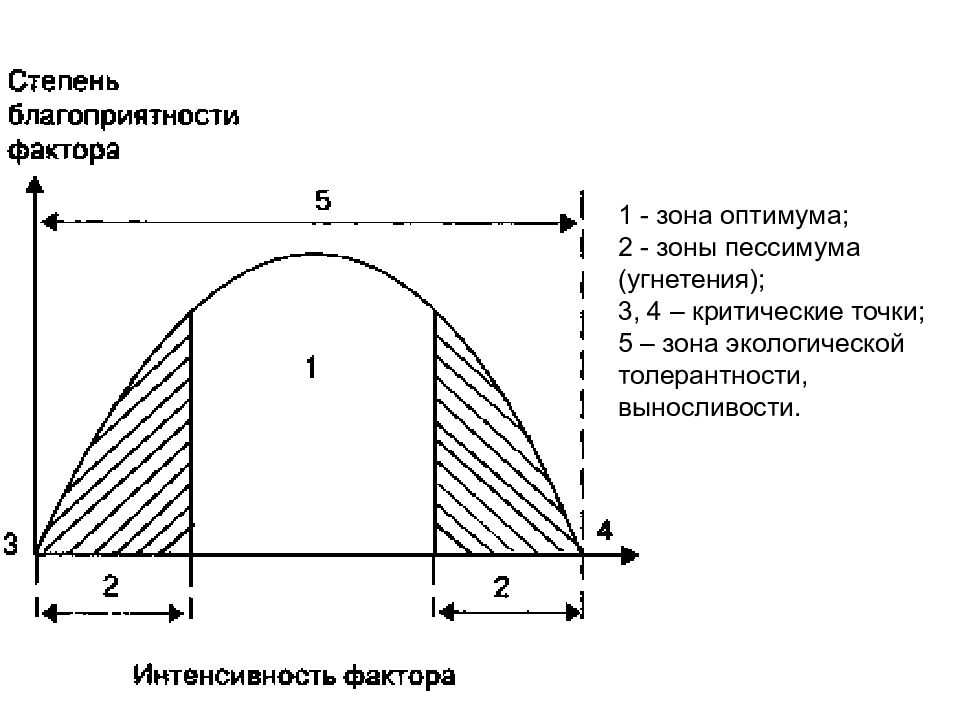

Зона оптимума ( Шелфорда, толерантности ) — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности. Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума. В них организмы испытывают угнетение. Минимально и максимально переносимые значения фактора — это критические точки, за которыми организм гибнет. Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы ( зона пессимума ).

Слайд 5

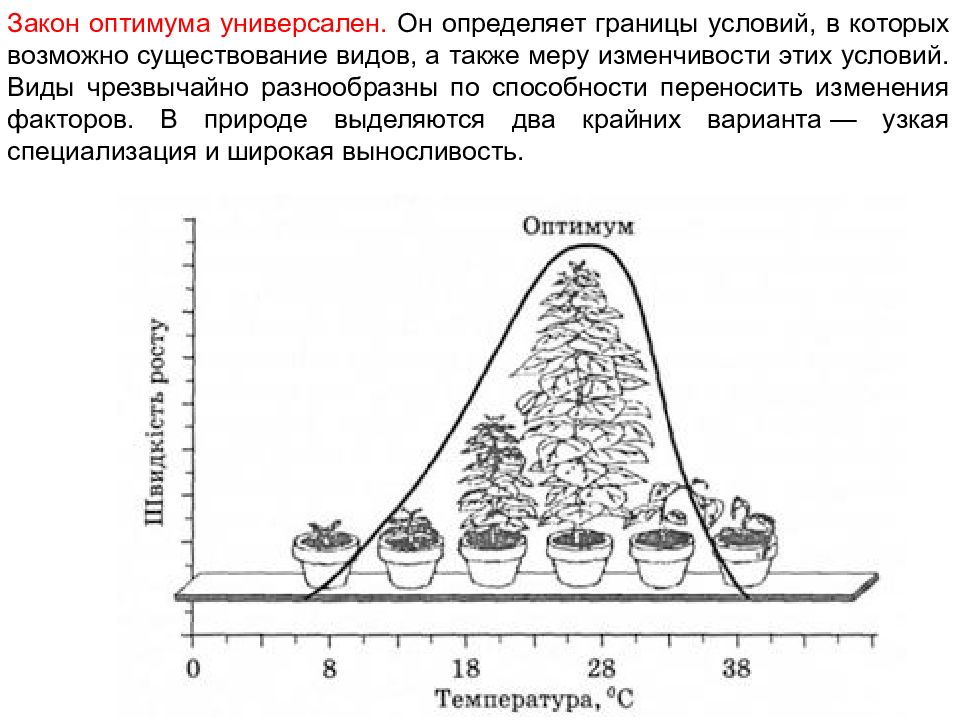

Закон оптимума универсален. Он определяет границы условий, в которых возможно существование видов, а также меру изменчивости этих условий. Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов. В природе выделяются два крайних варианта — узкая специализация и широкая выносливость.

Слайд 11

1 - зона оптимума; 2 - зоны пессимума (угнетения); 3, 4 – критические точки; 5 – зона экологической толерантности, выносливости.

Слайд 13

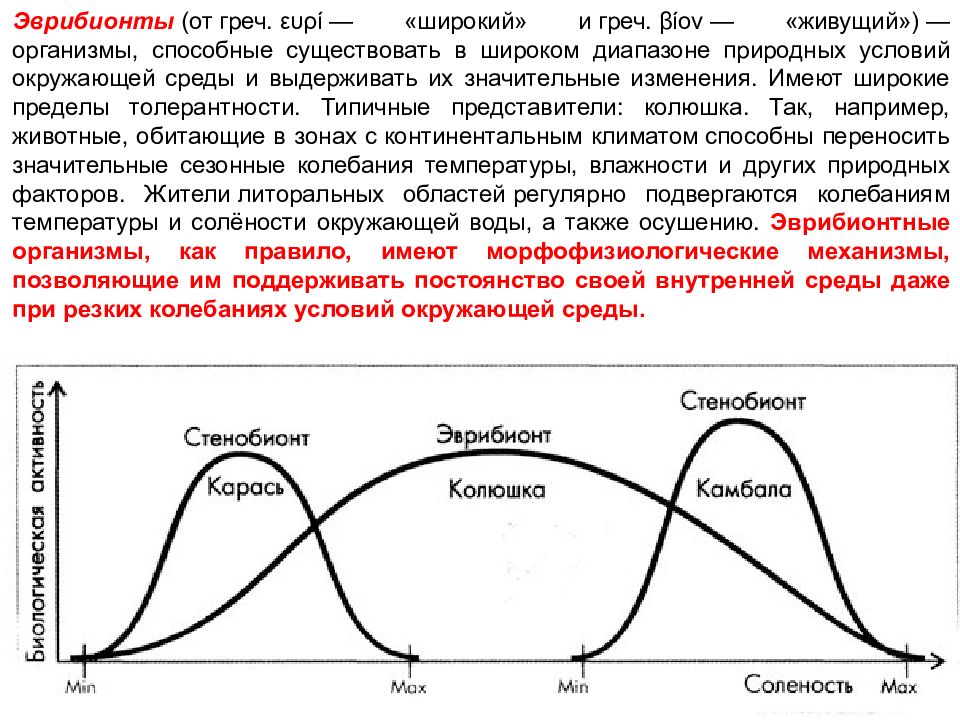

У специализированных видов критические точки значения фактора сильно сближены, такие виды могут жить только в относительно постоянных условиях. Так, многие глубоководные обитатели — рыбы, иглокожие, ракообразные — не переносят колебания температуры даже в пределах 2-3 °C. Растения влажных местообитаний (калужница болотная, недотрога и др.) моментально вянут, если воздух вокруг них не насыщен водяными парами. Виды с узким диапазоном выносливости называют стенобионтами, а с широким — эврибионтами. Если нужно подчеркнуть отношение к какому-либо фактору, используют сочетания « стено -» и «эври-» применительно к его названию, например, стенотермный вид — не переносящий колебания температур, эвригалинный — способный жить при широких колебаниях солености воды и т. п. Калужница болотная. Недотрога мелкоцветная.

Слайд 14

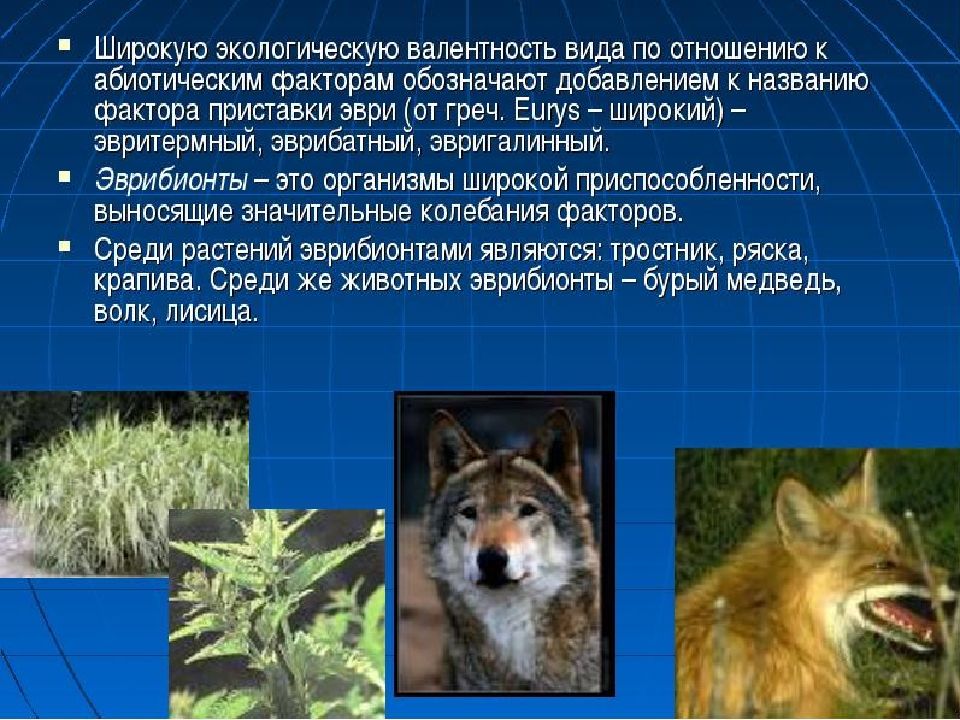

Эврибионты (от греч. ευρί — «широкий» и греч. β ίον — «живущий») — организмы, способные существовать в широком диапазоне природных условий окружающей среды и выдерживать их значительные изменения. Имеют широкие пределы толерантности. Типичные представители: колюшка. Так, например, животные, обитающие в зонах с континентальным климатом способны переносить значительные сезонные колебания температуры, влажности и других природных факторов. Жители литоральных областей регулярно подвергаются колебаниям температуры и солёности окружающей воды, а также осушению. Эврибионтные организмы, как правило, имеют морфофизиологические механизмы, позволяющие им поддерживать постоянство своей внутренней среды даже при резких колебаниях условий окружающей среды.

Слайд 16

Обычно наиболее распространены организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов в местах, пригодных для существования.

Слайд 17

С понятием эврибионты по смыслу схоже понятие космополиты (от греч. kosmopolites — гражданин мира ), виды растений и животных, встречающиеся на большей части обитаемых областей Земли. Космополитных видов немного. Эврибионтность обычно соответствует широкому распространению видов. Среди растений это водные и болотные (виды ряски, рдеста, рогоза ) или сорняки — спутники человека, так называемы виды синантропы (подорожник большой, пастушья сумка, мятлик однолетний др.), среди животных — комнатная муха, городской воробей, серая крыса и другие. Ряска

Слайд 20

Синантро́пные органи́змы, синантро́пы (от др.- греч. σύν — вместе и ἄνθρω πος — человек) — животные (не одомашненные ), растения и микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком и его жильём, например, тараканы, комнатные мухи, домовые мыши, постельные клопы. Внутренние и наружные паразиты человека, например, гельминты, клещи, блохи, комары, мухи могут быть полными синантропными организмами (если обитают в жилище человека) или частичными (бродячие собаки) синантропными организмами (если обитают вне жилища человека, но в населённом пункте ).

Слайд 21

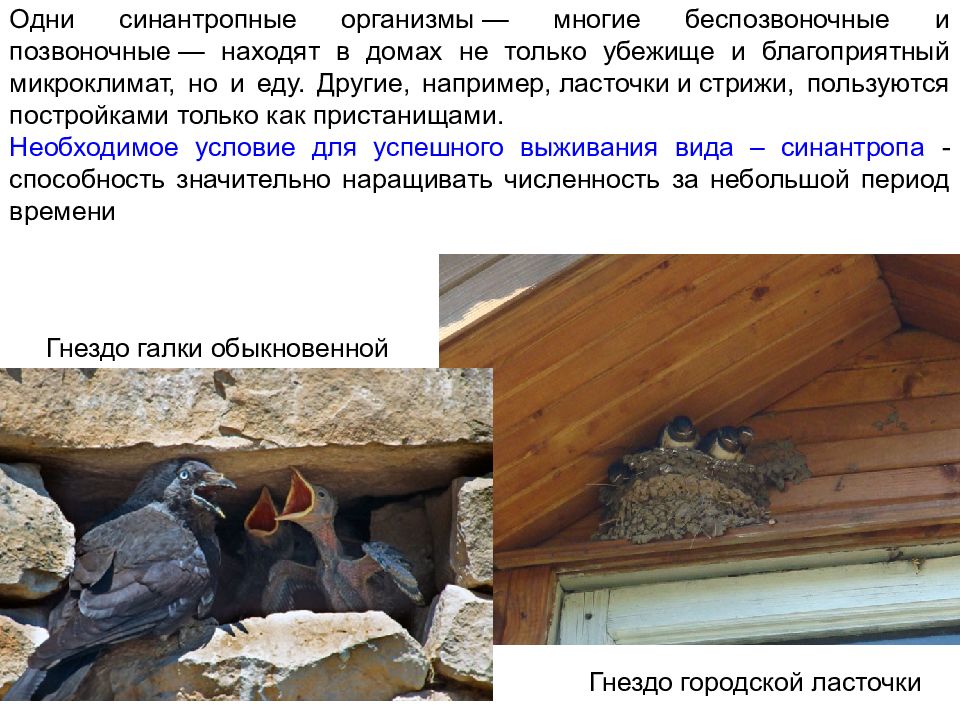

Одни синантропные организмы — многие беспозвоночные и позвоночные — находят в домах не только убежище и благоприятный микроклимат, но и еду. Другие, например, ласточки и стрижи, пользуются постройками только как пристанищами. Необходимое условие для успешного выживания вида – с инантропа - способность значительно наращивать численность за небольшой период времени Гнездо галки обыкновенной Гнездо городской ласточки

Слайд 22

Некоторые растения являются постоянными спутниками человека. Сюда относятся, например, крапивы, дурман ( Datura ), белена ( Hyoscyamus niger ), лопушники ( Lappa ) и прочие. Синантропная растительность полей заключает в себе другие виды, такие, как, например, различные мари ( Chenopodium ), василёк ( Centaurea cyanus ), куколь ( Agrostemma Grithago ), губоцветные ( Stachys, Galeopsis ) и прочие. Дурман трава Лебеда белая

Слайд 23

Стенобионты (от греческого stenos — узкий и bion — живущий) — животные и растения, способные существовать лишь при относительно постоянных условиях окружающей среды (температуры, солености, влажности, наличия определенной пищи и т. д.). Например: все внутренние паразиты. Некоторые стенобионты зависят от какого-либо одного фактора, например сумчатый медведь коала — от наличия эвкалипта, листьями которого он питается. Пределы толерантности узкие. Территория расселения ограничена, с относительно постоянными условиями среды. Коала Гаттерия

Слайд 25

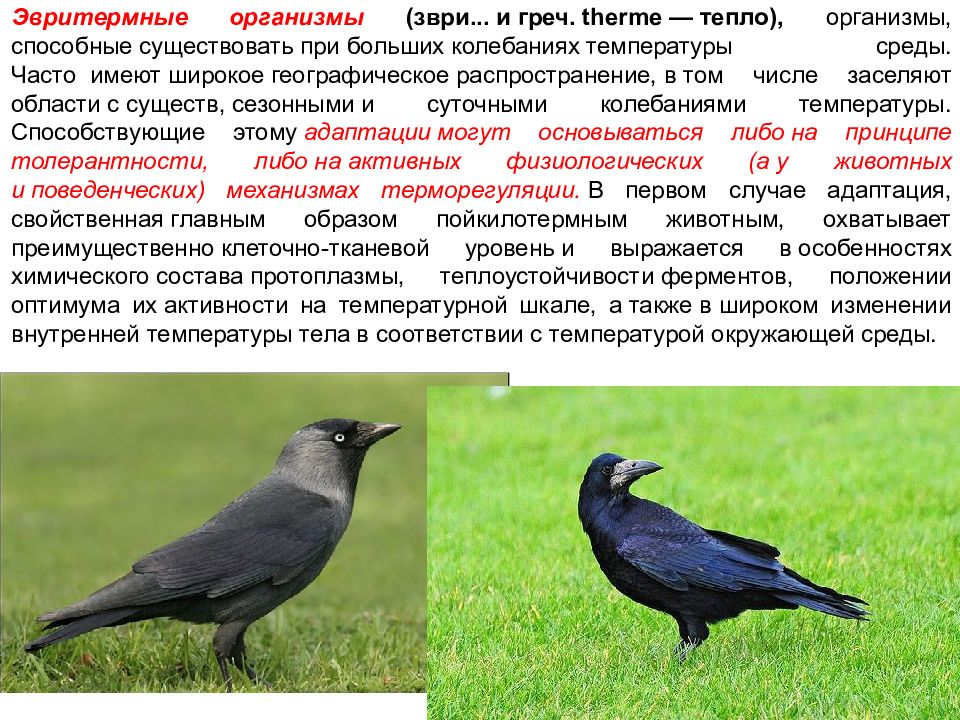

Эвритермные организмы ( зври... и греч. therme — тепло ), организмы, способные существовать при больших колебаниях температуры среды. Часто имеют широкое географическое распространение, в том числе заселяют области с существ, сезонными и суточными колебаниями температуры. Способствующие этому адаптации могут основываться либо на принципе толерантности, либо на активных физиологических (а у животных и поведенческих) механизмах терморегуляции. В первом случае адаптация, свойственная главным образом пойкилотермным животным, охватывает преимущественно клеточно-тканевой уровень и выражается в особенностях химического состава протоплазмы, теплоустойчивости ферментов, положении оптимума их активности на температурной шкале, а также в широком изменении внутренней температуры тела в соответствии с температурой окружающей среды.

Слайд 26

Так, у многих насекомых в условиях низких температур ( ряд видов муравьев, насекомые- ксилофаги, обитающие в стволах деревьев, и др.) увеличивается концентрация растворимых веществ в протоплазме клеток и полостных жидкостях, благодаря чему снижается точка замерзания жидкостей тела. Снижение содержания влаги в тканях повышает выживаемость как при низких, так и при высоких температурах; обезвоженные семена, споры, цисты простейших и некоторых других животных в течение длительного времени могут переносить экстремальные температуры. Во втором случае организм поддерживает тепловой гомеостаз внутренней среды, благодаря чему биохимические реакции в организме протекают в оптимальных температурных условиях. Такой тип приспособления свойствен гомойотермным животным, многие из которых эвритермны.

Слайд 27

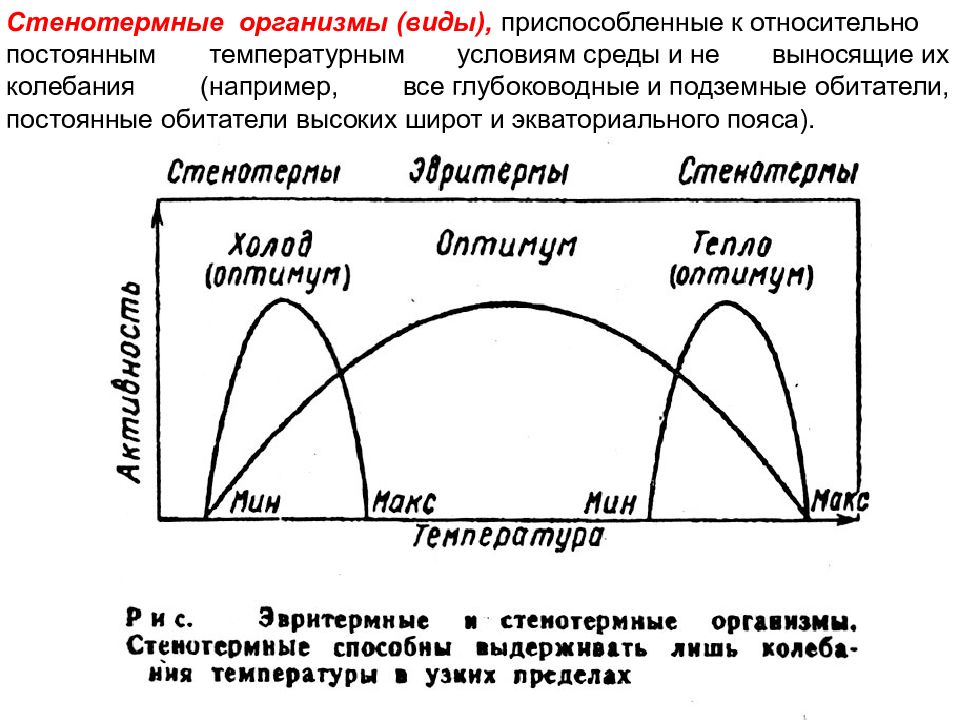

Стенотермные организмы (виды), приспособленные к относительно постоянным температурным условиям среды и не выносящие их колебания (например, все глубоководные и подземные обитатели, постоянные обитатели высоких широт и экваториального пояса).

Слайд 28

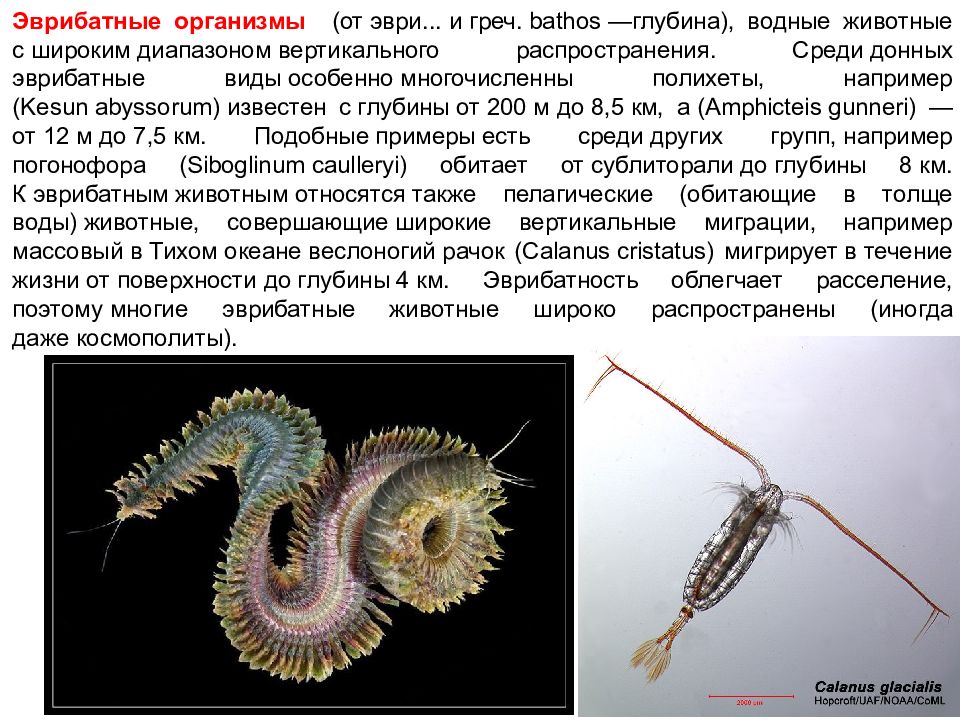

Эврибатные организмы ( от эври... и греч. bathos —глубина), водные животные с широким диапазоном вертикального распространения. Среди донных эврибатные виды особенно многочисленны полихеты, например ( Kesun abyssorum ) известен с глубины от 200 м до 8,5 км, a ( Amphicteis gunneri ) —от 12 м до 7,5 км. Подобные примеры есть среди других групп, например погонофора ( Siboglinum caulleryi ) обитает от сублиторали до глубины 8 км. К эврибатным животным относятся также пелагические (обитающие в толще воды) животные, совершающие широкие вертикальные миграции, например массовый в Тихом океане веслоногий рачок ( Calanus cristatus ) мигрирует в течение жизни от поверхности до глубины 4 км. Эврибатность облегчает расселение, поэтому многие эврибатные животные широко распространены (иногда даже космополиты).

Слайд 29

Стенобатные животные (от стено... и греч. bathos - глубина ), водные животные с ограниченным диапазоном вертикального распространения, населяющие какую либо одну вертикальную зону моря ( например, литораль, батиаль, абиссаль) или только часть её. По-видимому, стенобатность многим животных обусловлена неспособностью переносить значит, перепады гидростатического давления (давления водной среды). Сюда относится большинство донных морских животных. Например рифообразующие кораллы не селятся глубже 40-50 м. В этом случае лимитирующими факторами являются недостаток света и понижение температуры. Морская звезда ( Vitjazaster djakonovi ), обычная в абиссали сев.- зап. части Тихого океана встречается только в диапазоне глубин от 4500 до 5100 м. Возможность расселения стенобатными животными ограничена, поэтому им обычно свойственны узкие ареалы.

Слайд 30

Эвригалинные организмы (от эври... и греч. halinos —солёный), водные или почвенные животные, способные существовать при широких диапазонах солёности среды. О тносятся многие обитатели морской литорали (солёность ок. 35°/00 ), эстуариев рек, солоновато водных (5—35°/00) и ультрасолёных (ультрагалинных) (50—250°/00) водоёмов, а также проходные рыбы, нерестящиеся в пресной воде (солёность менее 50/00 ). Наиб, удивительный пример— рачок ( Artemia salina ), способный существовать при солёности от 20 до 250°/ оо и даже переносить полное временное опреснение. Стеногалинные организмы (виды ), переносящие лишь небольшие колебания солености, с узким диапазоном толерантности к солевому фактору. К стеногалинным организмам относится подавляющее большинство обитателей морей и пресных вод. Рачок ( Artemia salina )

Слайд 32

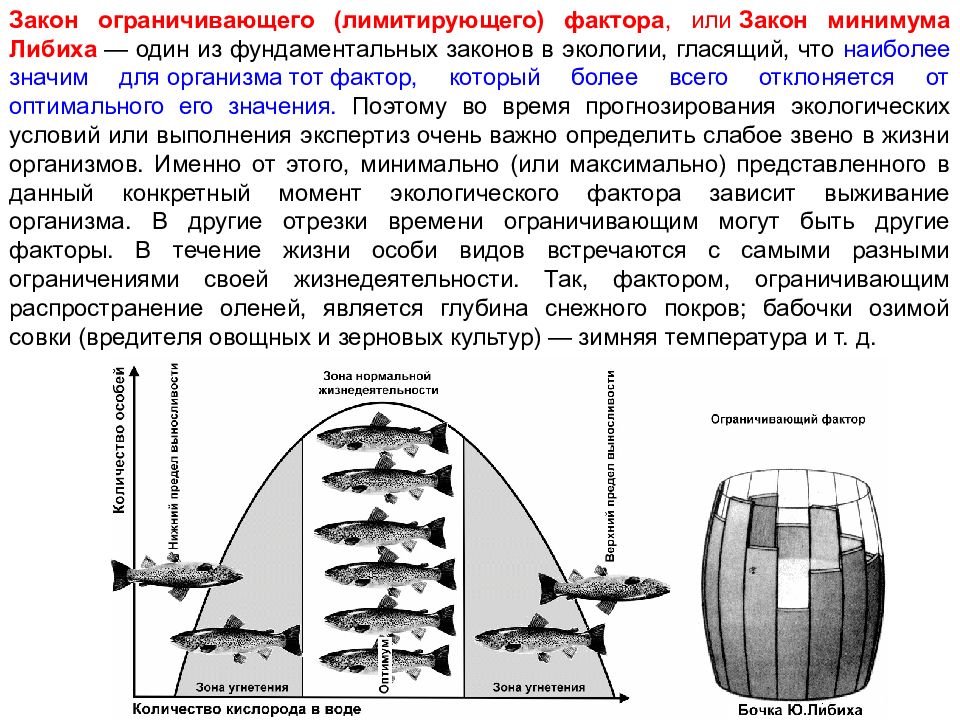

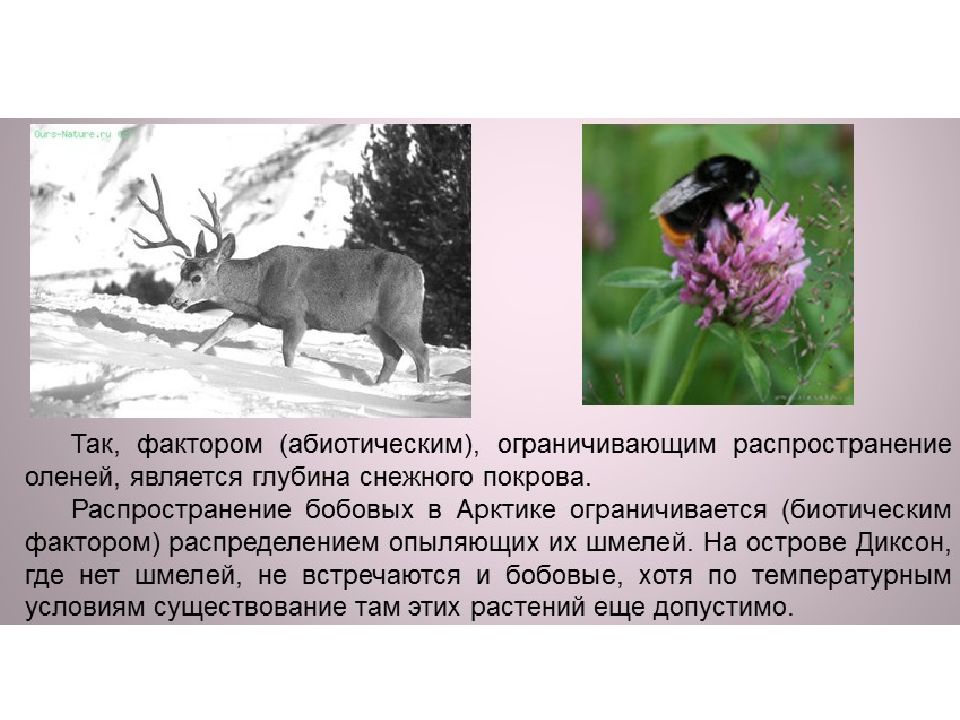

Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха — один из фундаментальных законов в экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнения экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организмов. Именно от этого, минимально (или максимально) представленного в данный конкретный момент экологического фактора зависит выживание организма. В другие отрезки времени ограничивающим могут быть другие факторы. В течение жизни особи видов встречаются с самыми разными ограничениями своей жизнедеятельности. Так, фактором, ограничивающим распространение оленей, является глубина снежного покров; бабочки озимой совки (вредителя овощных и зерновых культур) — зимняя температура и т. д.

Слайд 33

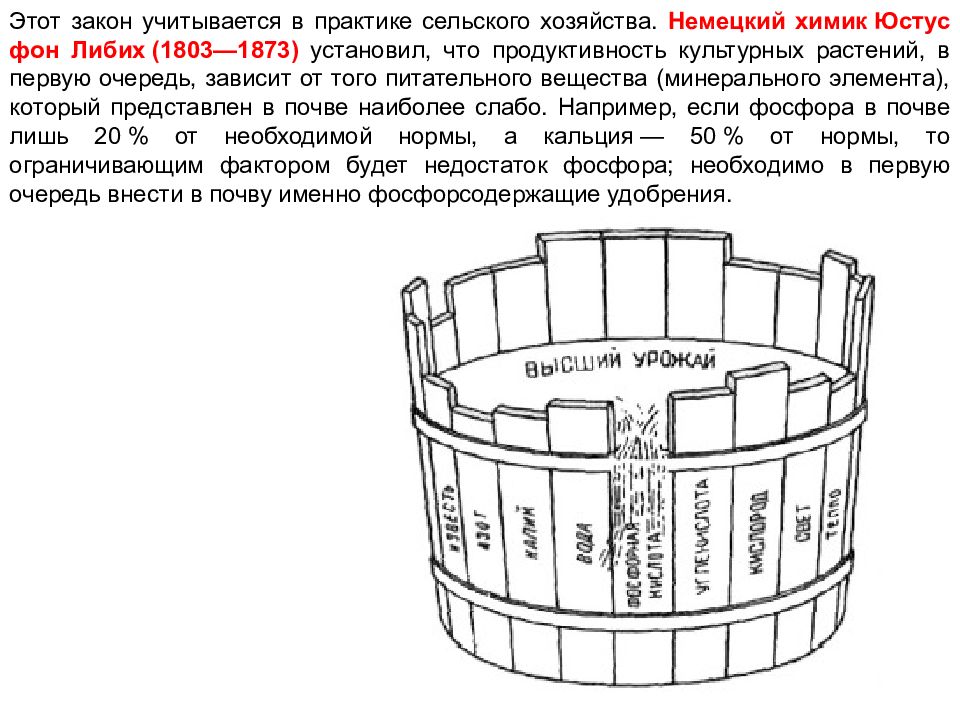

Этот закон учитывается в практике сельского хозяйства. Немецкий химик Юстус фон Либих (1803—1873) установил, что продуктивность культурных растений, в первую очередь, зависит от того питательного вещества (минерального элемента), который представлен в почве наиболее слабо. Например, если фосфора в почве лишь 20 % от необходимой нормы, а кальция — 50 % от нормы, то ограничивающим фактором будет недостаток фосфора; необходимо в первую очередь внести в почву именно фосфорсодержащие удобрения.

Слайд 34

По имени учёного названо образное представление этого закона — так называемая «бочка Либиха». Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке и длина остальных досок уже не имеет значения. Лимитирующие факторы обычно обуславливают границы распространения видов.

Слайд 37

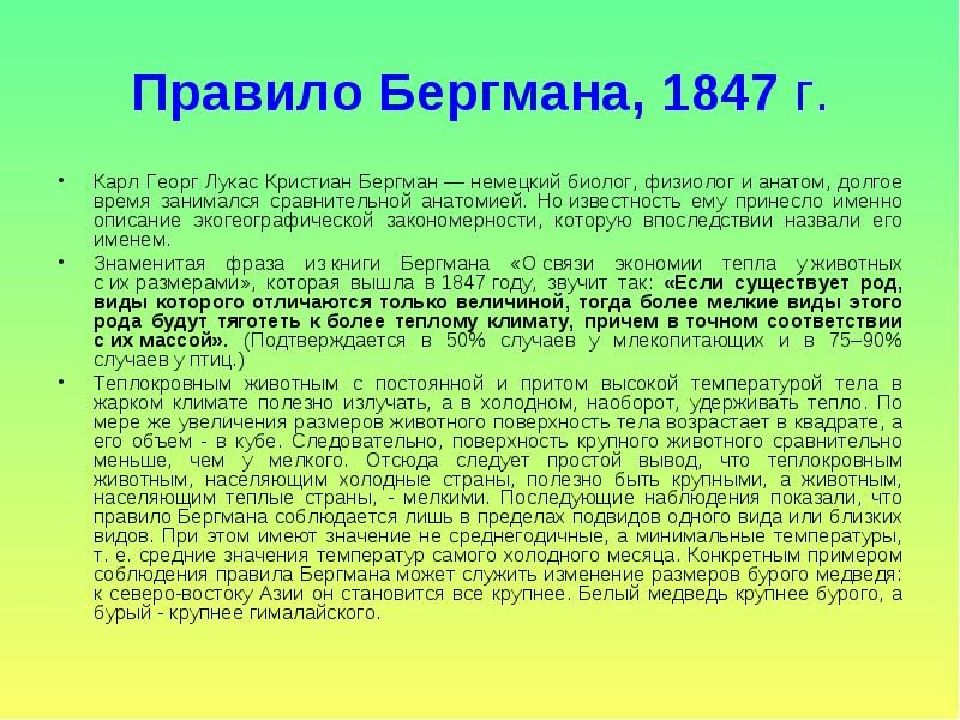

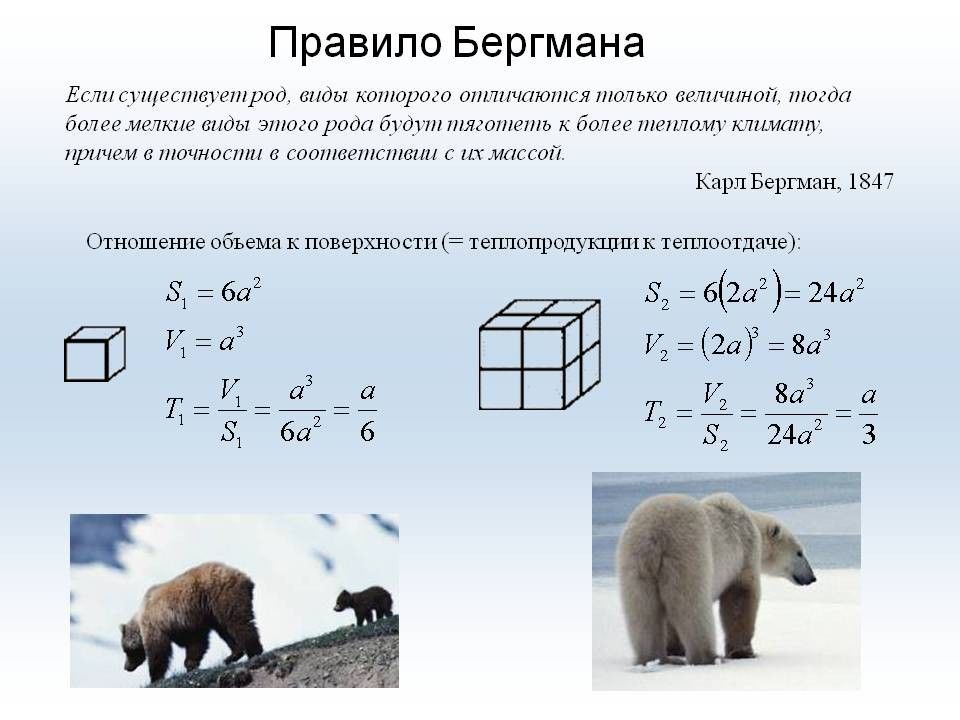

Правило Бергмана — экогеографическое правило, сформулированное в 1847 г. немецким биологом Карлом Бергманом. Правило гласит, что среди сходных форм гомойотермных (теплокровных) животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата — в высоких широтах или в горах. Если существуют близкие виды (например, виды одного рода), которые существенно не отличаются по характеру питания и образу жизни, то более крупные виды также встречаются в условиях более сурового (холодного) климата.

Слайд 40

У теплокровных животных при продвижении на север отмечается увеличение средних размеров тела, что уменьшает относительную поверхность и теплоотдачу. а 1 2 3 4 5 6 S=6а 2 6 24 54 96 150 216 V=а 3 1 8 27 64 125 216 S/V 6 3 2 1,5 1,2 1

Слайд 41

Охотники утверждают, что наиболее крупные экземпляры волка встречаются в северных районах его ареала. Это наблюдение согласуется с экологическим правилом Бергмана ;

Слайд 42

Согласно «правилу энергетической эквивалентности» крупные организмы не могут быть столь же многочисленны, как мелкие. Слонов в расчете на единицу площади их местообитания существенно меньше, чем антилоп, а антилоп меньше, чем мышей - полевок.

Слайд 43

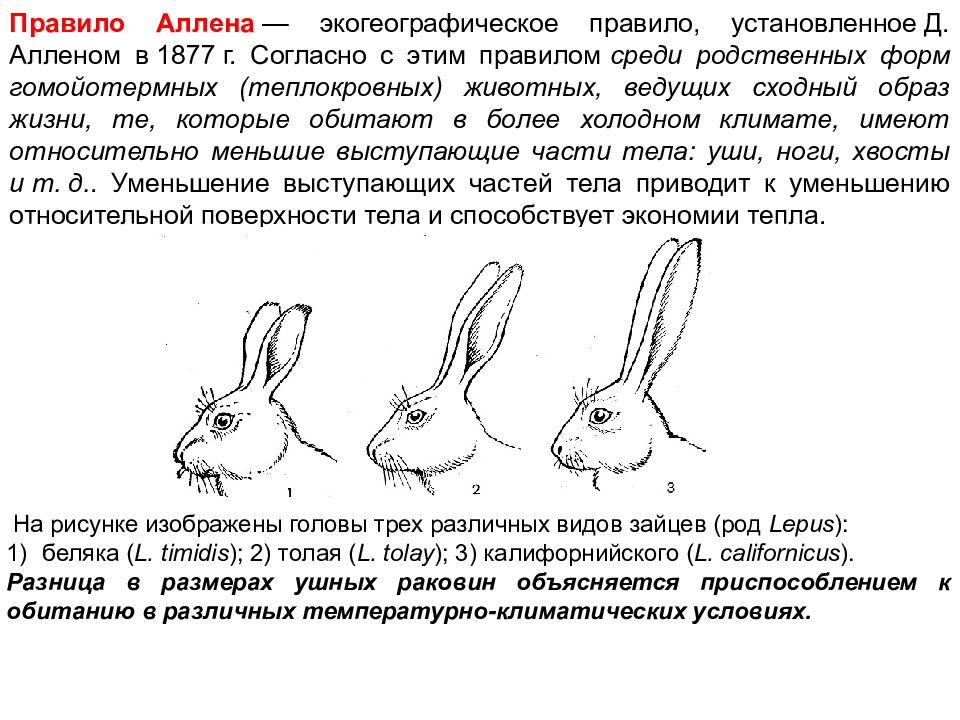

Правило Аллена — экогеографическое правило, установленное Д. Алленом в 1877 г. Согласно с этим правилом среди родственных форм гомойотермных (теплокровных) животных, ведущих сходный образ жизни, те, которые обитают в более холодном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела: уши, ноги, хвосты и т. д.. Уменьшение выступающих частей тела приводит к уменьшению относительной поверхности тела и способствует экономии тепла. На рисунке изображены головы трех различных видов зайцев (род Lepus ): беляка ( L. timidis ); 2) толая ( L. tolay ); 3) калифорнийского ( L. californicus ). Разница в размерах ушных раковин объясняется приспособлением к обитанию в различных температурно-климатических условиях.

Слайд 45

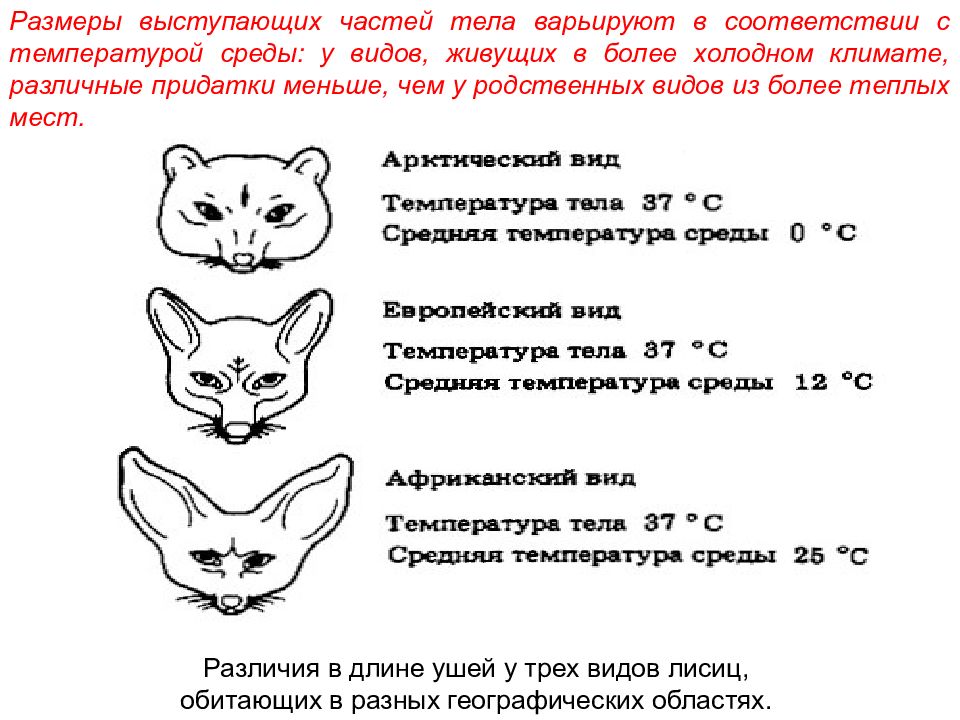

Размеры выступающих частей тела варьируют в соответствии с температурой среды: у видов, живущих в более холодном климате, различные придатки меньше, чем у родственных видов из более теплых мест. Различия в длине ушей у трех видов лисиц, обитающих в разных географических областях.

Слайд 46

Антилоповый заяц Lеpus alleni : 25% всей поверхности тела приходится на голые ушные раковины: термочувствительные нервные окончания + быстрые сосудодвигательные реакции

Слайд 48

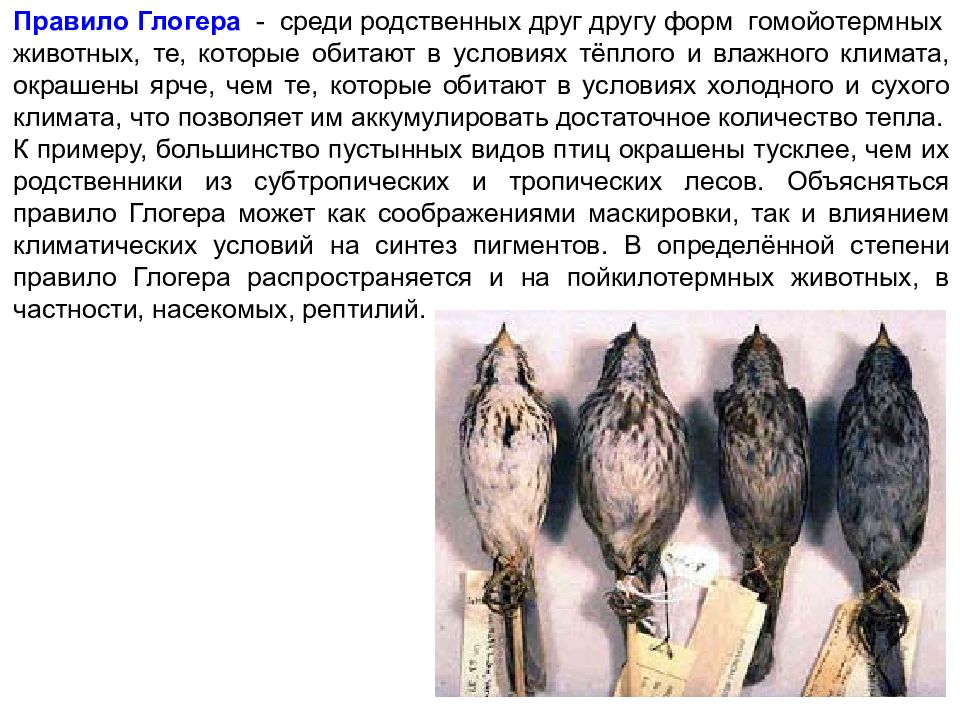

Правило Глогера - среди родственных друг другу форм гомойотермных животных, те, которые обитают в условиях тёплого и влажного климата, окрашены ярче, чем те, которые обитают в условиях холодного и сухого климата, что позволяет им аккумулировать достаточное количество тепла. К примеру, большинство пустынных видов птиц окрашены тусклее, чем их родственники из субтропических и тропических лесов. Объясняться правило Глогера может как соображениями маскировки, так и влиянием климатических условий на синтез пигментов. В определённой степени правило Глогера распространяется и на пойкилотермных животных, в частности, насекомых, рептилий.

Слайд 50

Правило Уоллеса – по мере продвижения с севера на юг видовое разнообразие увеличивается. Число видов обеспечивается диапазоном имеющихся ресурсов.

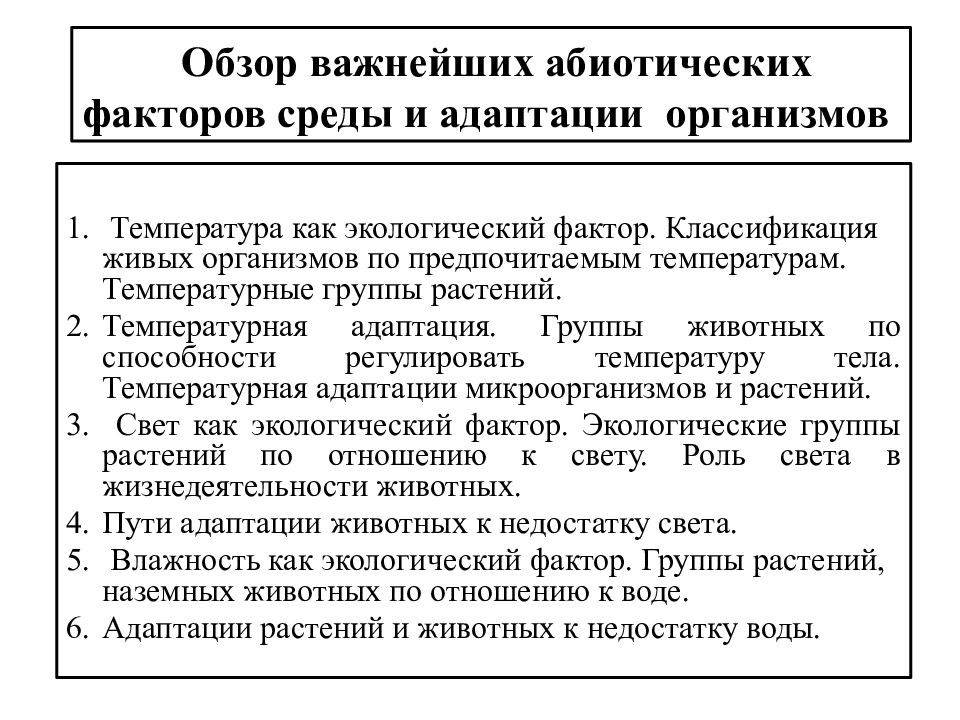

Последний слайд презентации: Общие закономерности действия факторов среды на организм: Общие закономерности действия факторов среды на организм

Келин Е.А.