Слайд 5

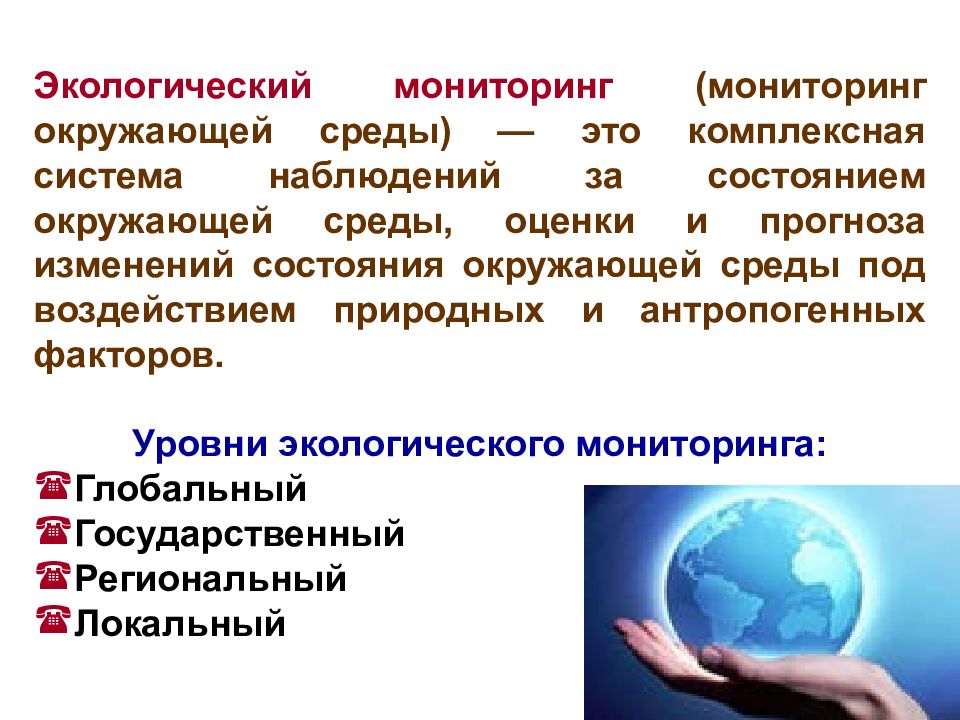

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Уровни экологического мониторинга: Глобальный Государственный Региональный Локальный

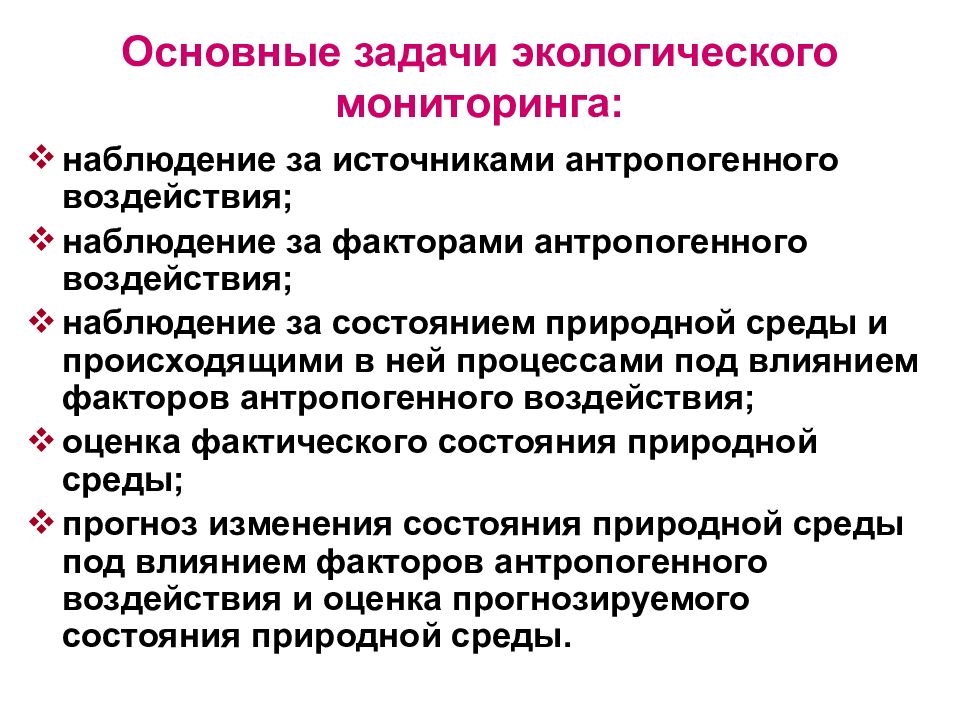

Слайд 6: Основные задачи экологического мониторинга:

наблюдение за источниками антропогенного воздействия; наблюдение за факторами антропогенного воздействия; наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия; оценка фактического состояния природной среды; прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды.

Слайд 7: ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Слайд 8: ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Это систематическое наблюдение за загрязнением природных объектов и выявление источников загрязнения. В основе мониторинга, таким образом, лежит система определения концентраций загрязняющих веществ в объектах окружающей среды – система эколого-аналитического контроля. Экоаналитический контроль – это основа химического мониторинга. Для его обеспечения необходимы средства контроля окружающей среды (ОС) и технология контроля ОС.

Слайд 9: Контролируемые объекты и компоненты

В сферу эколого-аналитического контроля входят следующие контролируемые объекты: воды – пресные, поверхностные, морские, подземные, атмосферные осадки, талые, сточные; воздух – атмосферный, природных заповедников (фон), городов и промышленных зон, рабочей зоны; почвы (в аспекте загрязнения); донные отложения (в аспекте загрязнения); растения, пища и корма, животные ткани (в в аспекте загрязнения). В сферу объектов ЭАК при необходимости могут быть включены и другие объекты, представляющие по той или иной причине опасность для окружающей среды, в частности, полупродукты и готовая продукция нефтехимической, химической, фармацевтической и микробиологической промышленности.

Слайд 10

Список приоритетных загрязнителей, принятый Европейским сообществом (ЕС) в 1982г., насчитывает 129 веществ. Столько же веществ входит в аналогичный перечень, принятый Агентством по охране окружающей среды США. Позднее к списку ЕС были добавлены еще три вещества. В обоих "черных списках" можно выделить следующие основные группы веществ: неорганические соединения; летучие органические соединения; органические соединения средней летучести; полициклические ароматические углеводороды; пестициды, гербициды и бифенилы; фенолы; анилины и нитроароматические соединения; бензидины; оловоорганические соединения; другие соединения.

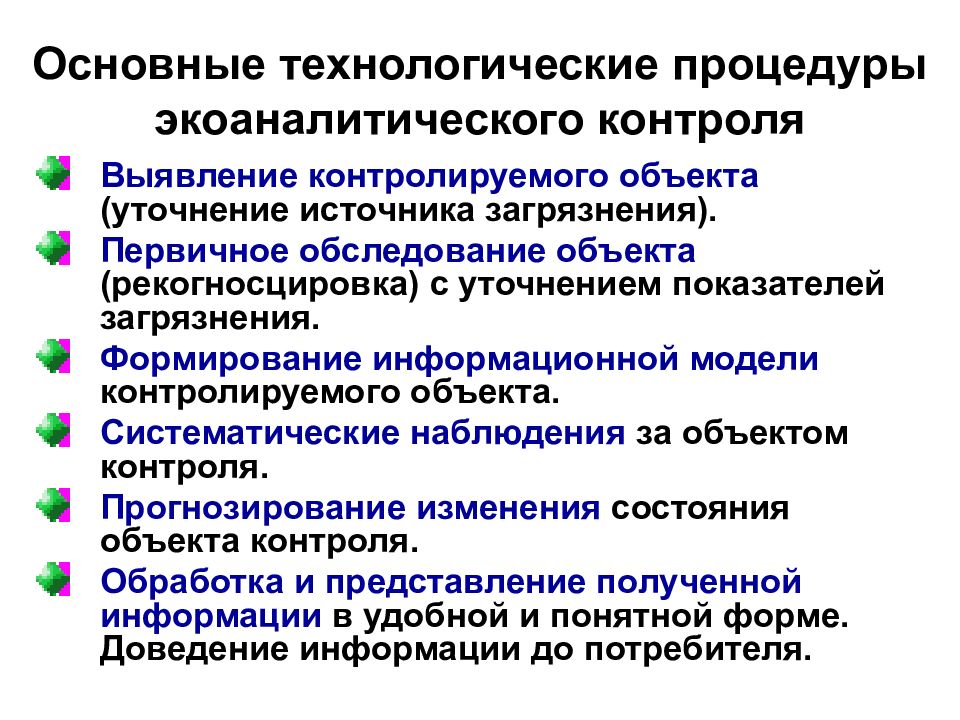

Выявление контролируемого объекта (уточнение источника загрязнения). Первичное обследование объекта (рекогносцировка) с уточнением показателей загрязнения. Формирование информационной модели контролируемого объекта. Систематические наблюдения за объектом контроля. Прогнозирование изменения состояния объекта контроля. Обработка и представление полученной информации в удобной и понятной форме. Доведение информации до потребителя.

Слайд 12: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

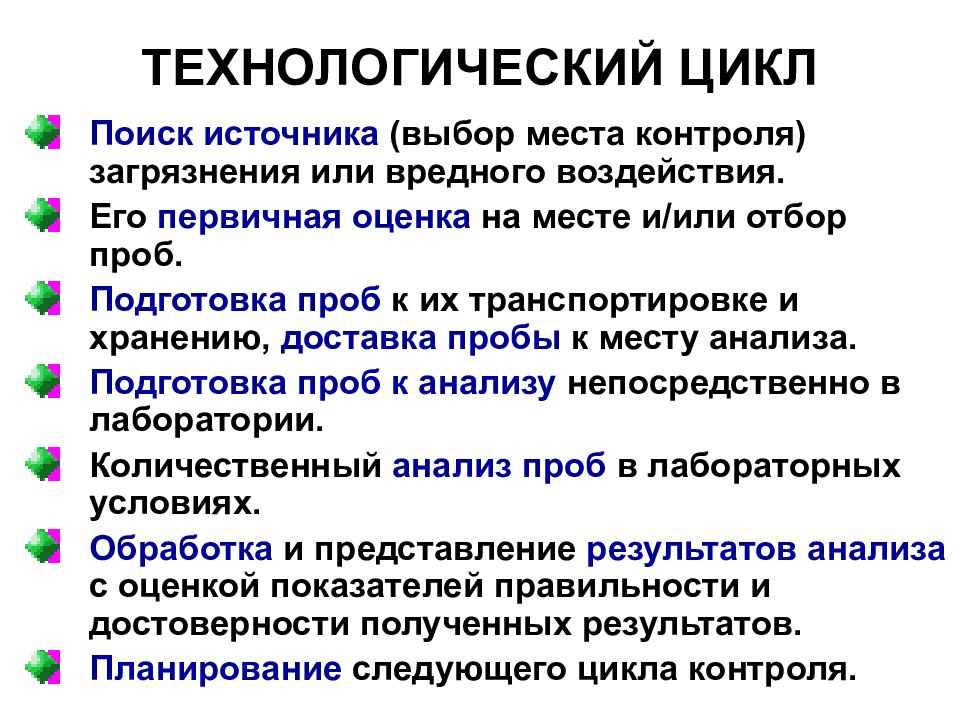

Поиск источника (выбор места контроля) загрязнения или вредного воздействия. Его первичная оценка на месте и/или отбор проб. Подготовка проб к их транспортировке и хранению, доставка пробы к месту анализа. Подготовка проб к анализу непосредственно в лаборатории. Количественный анализ проб в лабораторных условиях. Обработка и представление результатов анализа с оценкой показателей правильности и достоверности полученных результатов. Планирование следующего цикла контроля.

Слайд 16: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для получения объективной информации о состоянии и об уровне загрязнения различных объектов окружающей среды необходимо располагать надёжными средствами и методами экологического контроля. Повышение эффективности контроля за состоянием природной среды может быть достигнуто повышением производительности, оперативности и регулярности измерений, увеличением масштабности охвата одновременным контролем; автоматизацией и оптимизацией технических средств контроля и самого процесса. Средства экологического наблюдения и контроля подразделяются на контактные, неконтактные (дистанционные), биологические, а контролируемые показатели – на функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ и др.) и структурные (абсолютные или относительные значения физических, химических или биологических параметров – концентрация загрязняющего вещества, коэффициент суммарного загрязнения и др.).

Слайд 17: КОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

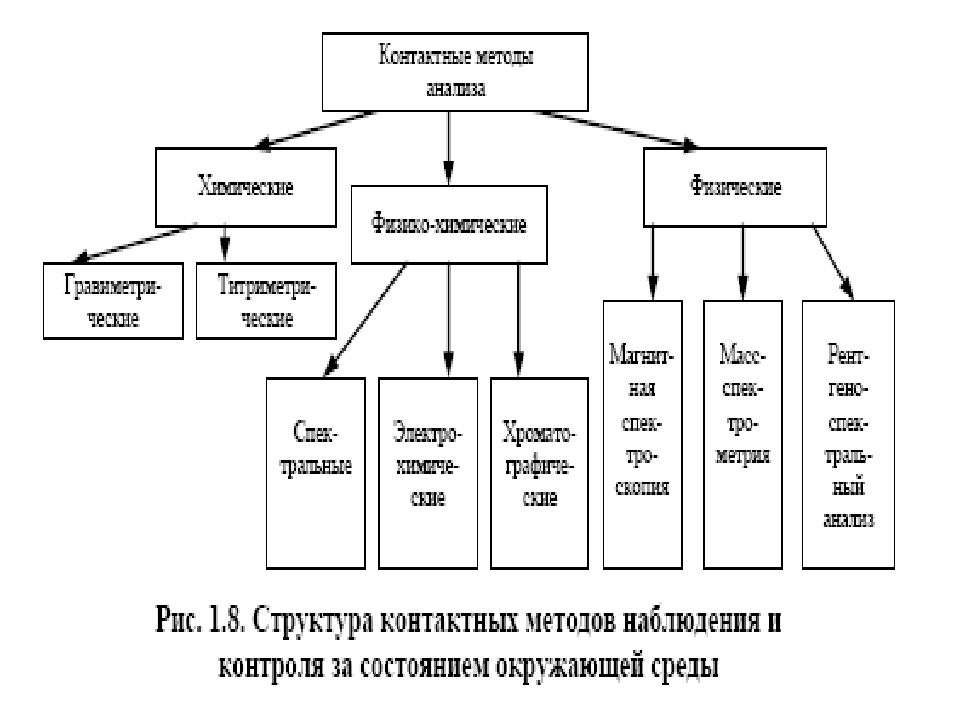

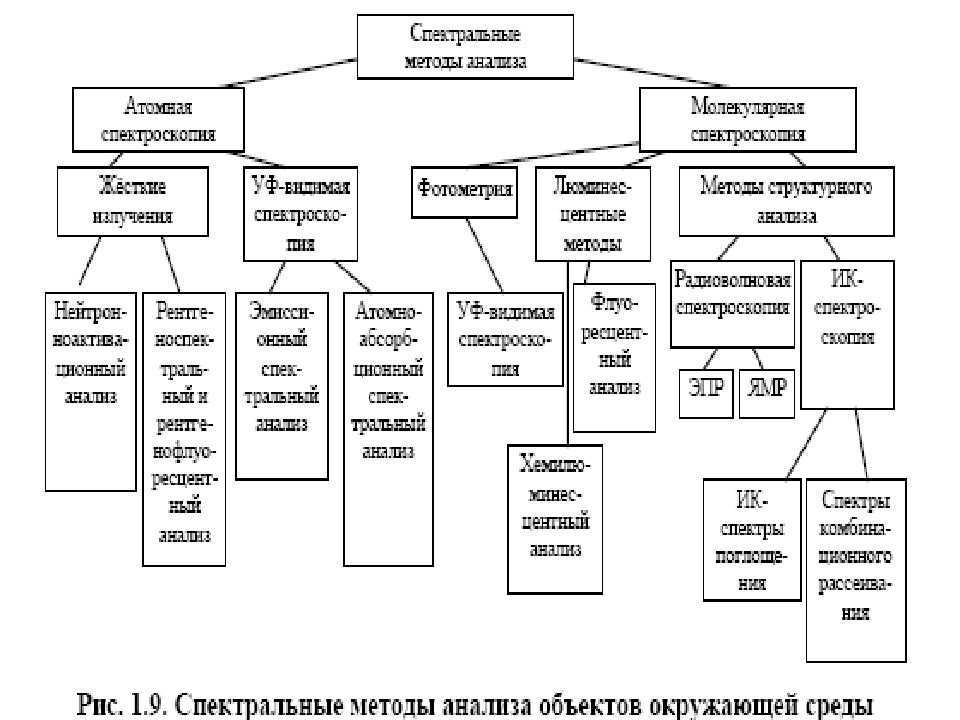

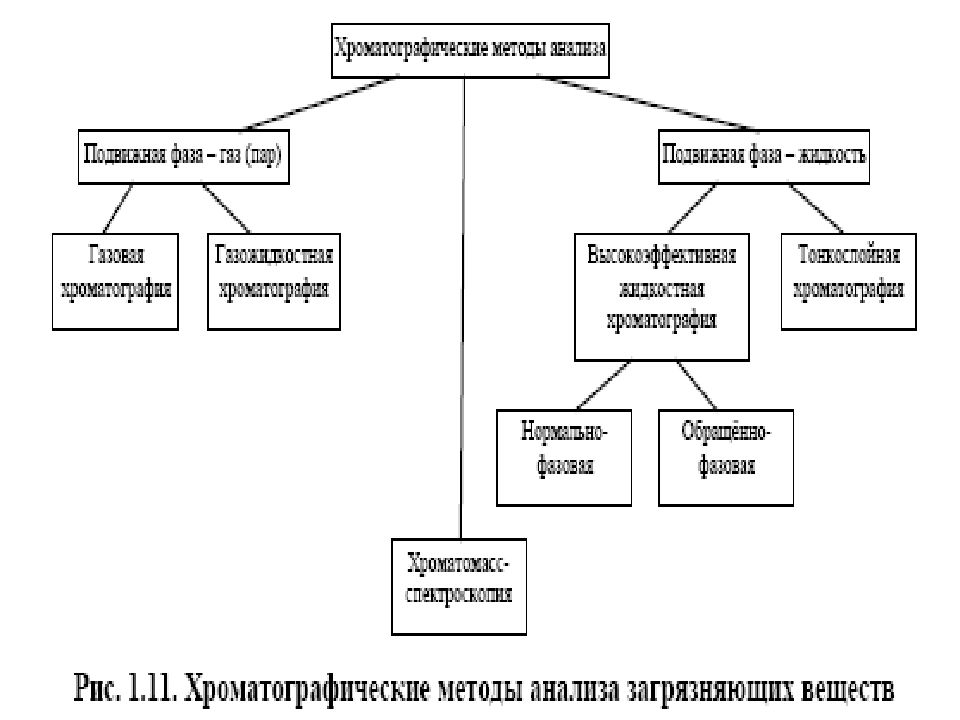

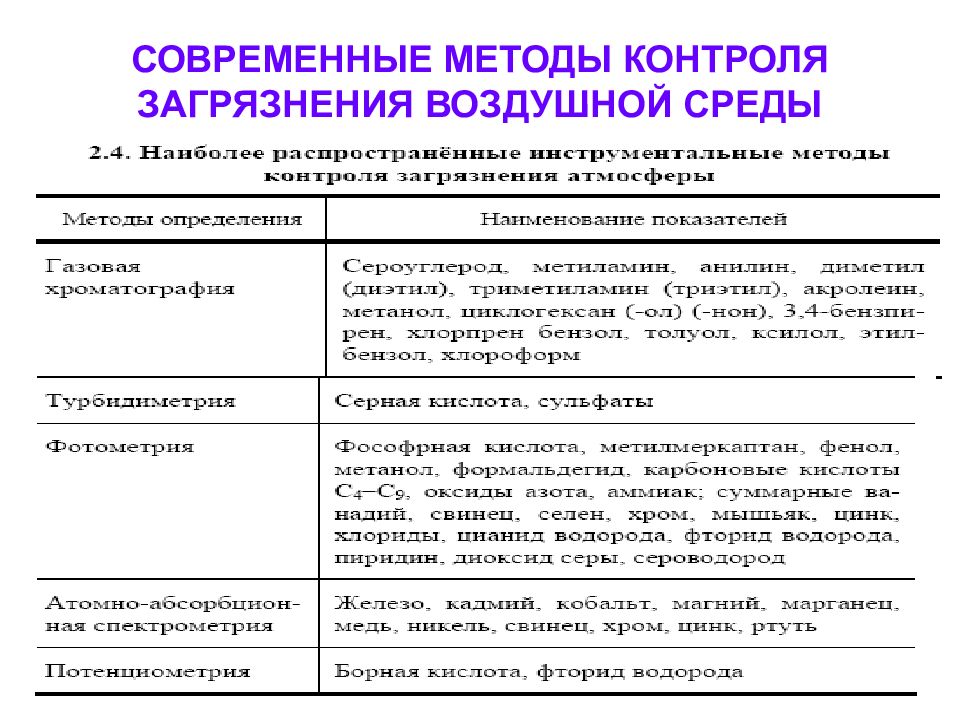

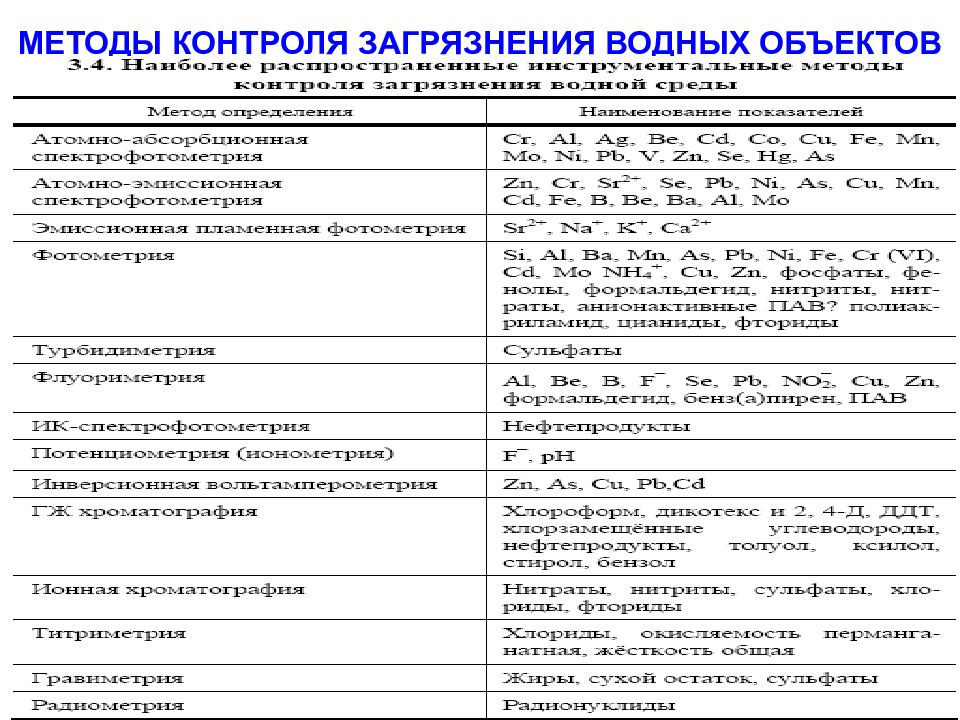

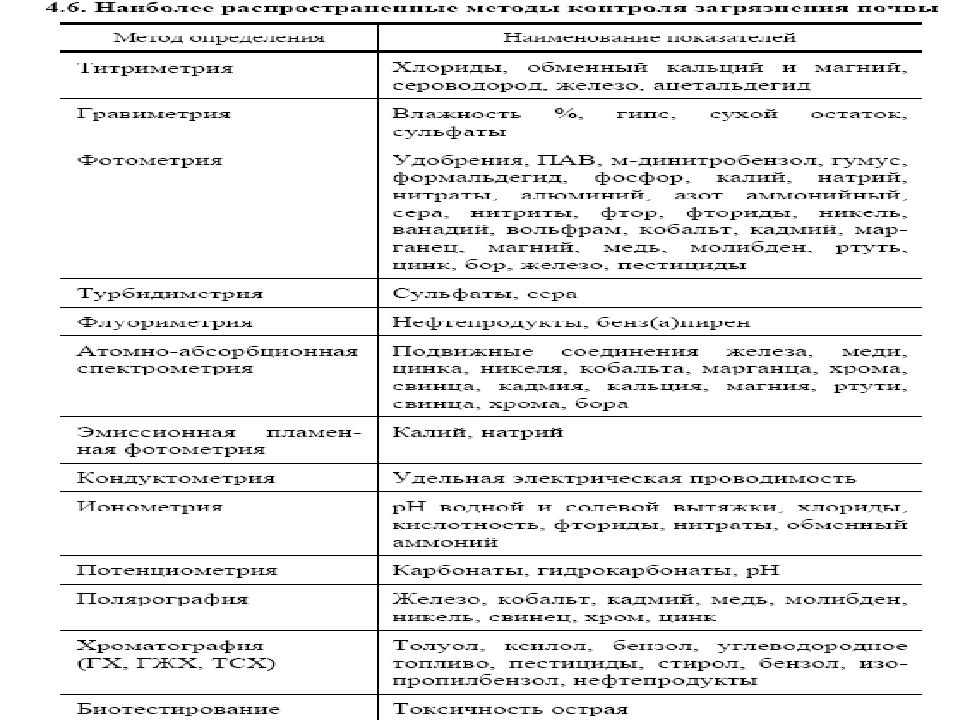

Контактные методы контроля состояния окружающей среды представлены как классическими методами химического анализа, так и современными методами инструментального анализа. Классификация контактных методов контроля приведена на рис. 1.8. Наиболее применяемые спектральные, электрохимические и хроматографические методы анализа объектов окружающей среды (представлены на рис. 1.9 – 1.11).

Слайд 22: СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Иономеры рН-метры Кулонометры Кондуктометры ИВА

Слайд 24: СОВРЕМЕННЫЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Хроматографы Хромато-масс-спектрометр

Слайд 28

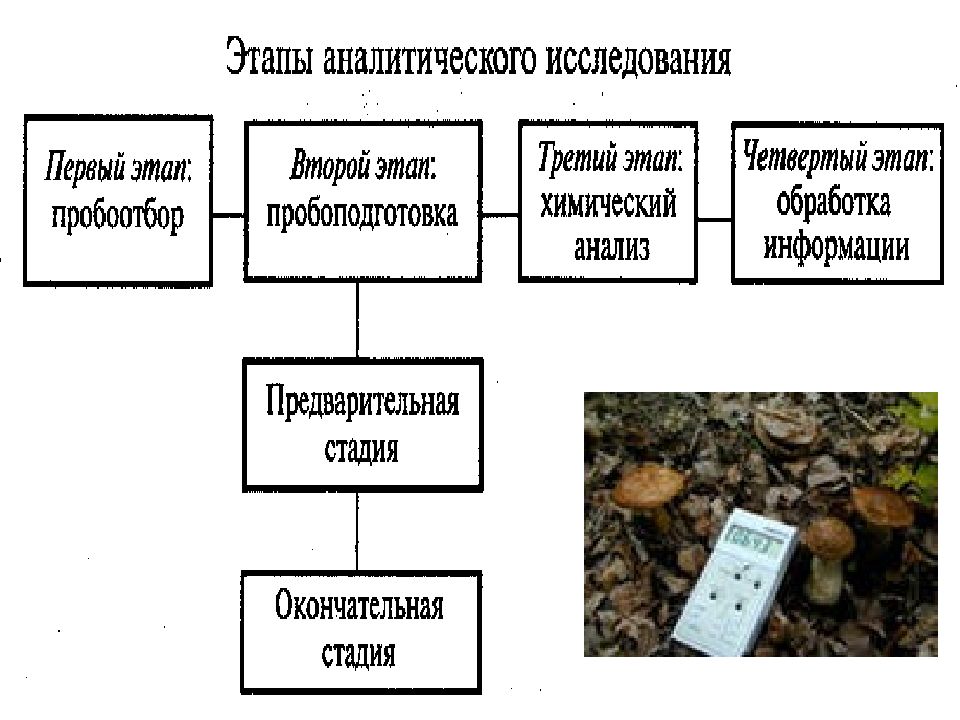

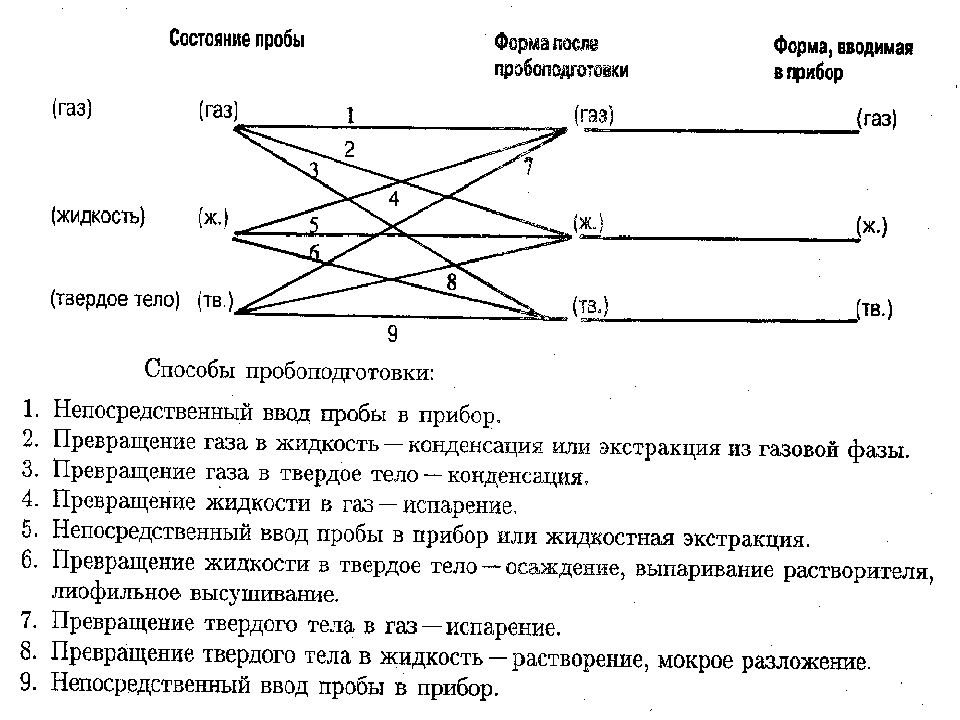

Общая схема контроля включает этапы: 1) отбор пробы ; 2) первичная пробоподготовка – обработка пробы с целью консервации измеряемого параметра, её транспортировка и хранение ; 3) вторичная пробоподготовка – подготовка пробы к анализу; 4) анализ пробы – измерение контролируемого параметра; 5) обработка и хранение результатов.

Слайд 30

Пробоотбор зачастую предопределяет результаты анализа, так как возможно загрязнение пробы в процессе её отбора, особенно когда речь идёт об измерении ничтожно малых количеств загрязняющего вещества. Здесь важен и выбор места и средства отбора, и чистота пробоотборников и тары для хранения пробы. В изолированной от природной среды пробе, начиная с момента её взятия, осуществляются процессы «релаксации» по параметрам экосистемы, значения которых определяются кинетическими факторами. Одни из параметров меняются быстро, другие сохраняются достаточно долго. Поэтому необходимо иметь представление о кинетике изменения измеряемого параметра в данной пробе. Очевидно, чем меньше время от момента взятия пробы до её консервации (или анализа), тем лучше.

Слайд 31: Главные принципы отбора проб

Проба природного объекта должна отражать условия и место взятия. Отбор пробы, хранение, транспортировка и работа с ней должны проводиться так, чтобы не произошло изменений в содержании определяемых компонентов и в свойствах самого анализируемого объекта. Количество (масса, объем) пробы должны быть достаточными для анализа и соответствовать применяемой методике.

Слайд 32: ТЕХНИКА ОТБОРА ПРОБ

Выбор места для отбора проб зависит от целей анализа. Виды отбора проб бывают: Разовый пробоотбор; Серийный пробоотбор: зональный и временной. Виды проб бывают: Простые; Смешанные.

Слайд 33: ПРОБА – это представительная часть исследуемого объекта

Классификация проб ПРОБА – это представительная часть исследуемого объекта

Слайд 34: ВИДЫ СРЕДНИХ ПРОБ

Генеральная проба – первичная грубая проба, взятая из природного объекта путем объединения необходимого числа точечных проб.

Слайд 36

Лабораторная проба – конечная промежуточная проба, полученная при сокращении генеральной пробы и поступившая в лабораторию для анализа (25-1000 г). В лаборатории ее делят на три части: проба для предварительных испытаний; проба для арбитражных анализов; анализируемая проба. Анализируемая проба – часть лабораторной пробы (1-25 г), применяемая для выполнения аналитических определений всех контролируемых компонентов (согласно заказу). Из нее берутся отдельные навески (10-1000 мг) (для твердых веществ) или аликвоты (для жидкостей и газов).

Слайд 37: СТАБИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

Первичная пробоподготовка

Слайд 38: Способы стабилизации проб

Применение максимально инертной посуды. «Захолаживание» пробы. Затемнение пробы. Продувка пробы инертными газами. «Тренировка» поверхностей. Консервация пробы. Для отдельных видов проб применяется высушивание.

Слайд 39: Правила консервации

Используемые для консервации реагенты-стабилизаторы должны быть высочайшей чистоты (ОСЧ, ХЧ,ЧДА). Материалы, из которых изготовлены сосуды, устройства и инструменты для пробоотбора должны быть устойчивы к действию образца и реагента. Посуду нужно готовить непосредственно перед отбором проб. Хорошо знать свойства используемых консервантов. Время хранения законсервированных проб должно быть минимальным.

Слайд 40: Транспортировка проб

Должна быть : быстрой; в соответствующей таре, гарантирующей сохранность пробы. Для транспортировки проб часто используются специальные герметичные металлические защитные контейнеры, сконструированные по принципу «матрешки».

Слайд 42

Подготовка пробы к анализу может включать в себя либо концентрирование измеряемого ингредиента, либо его химическую модификацию с целью проявления аналитически наиболее выгодных свойств. Концентрирование достигается двумя путями: методом сорбции анализируемого компонента (на твёрдом сорбенте или при экстракции растворителем), методами уменьшения объёма пробы, содержащей компонент, например путём вымораживания, соосаждения или выпаривания.

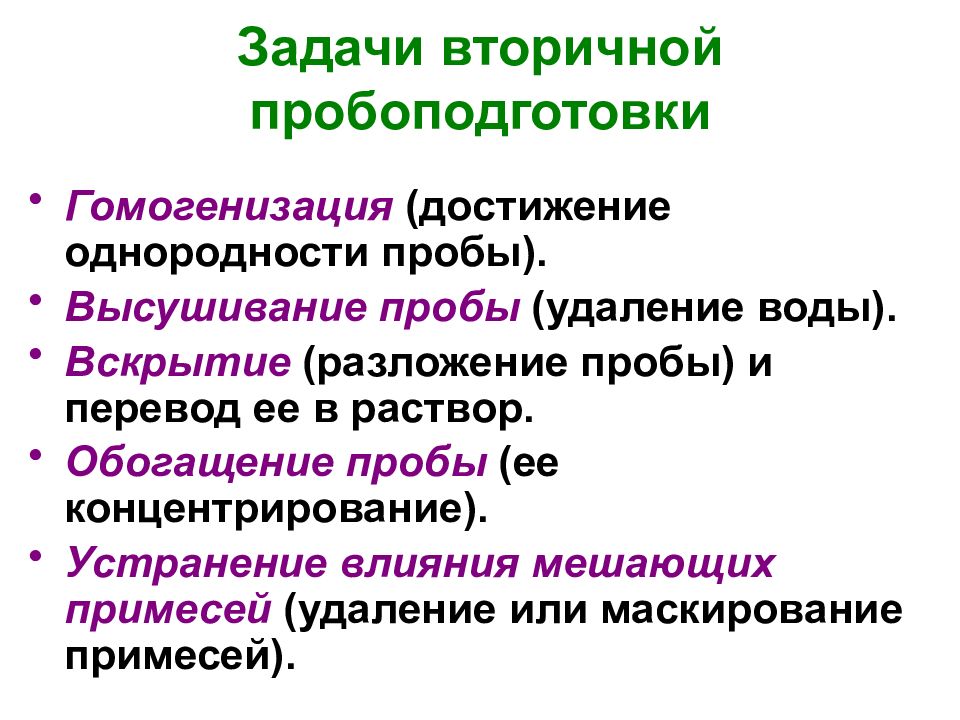

Слайд 44: Задачи вторичной пробоподготовки

Гомогенизация (достижение однородности пробы). Высушивание пробы (удаление воды). Вскрытие (разложение пробы) и перевод ее в раствор. Обогащение пробы (ее концентрирование). Устранение влияния мешающих примесей (удаление или маскирование примесей).

Слайд 46: Гомогенизация пробы

ДРОБЛЕНИЕ Измельчители (мельницы, блендер) Фарфоровая ступка Механическая ступка

Слайд 47: Гомогенизация пробы

Процесс гомогенизации ПРОСЕИВАНИЕ Сито Просеивающая машина

Слайд 49: Усреднение пробы

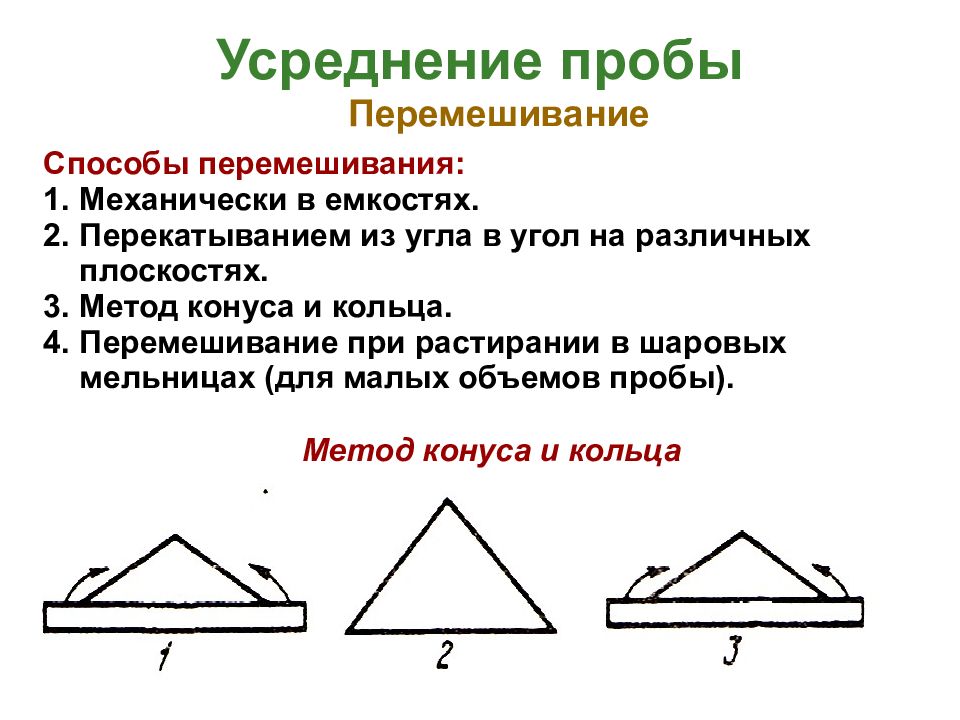

Перемешивание Способы перемешивания: Механически в емкостях. Перекатыванием из угла в угол на различных плоскостях. Метод конуса и кольца. Перемешивание при растирании в шаровых мельницах (для малых объемов пробы). Метод конуса и кольца

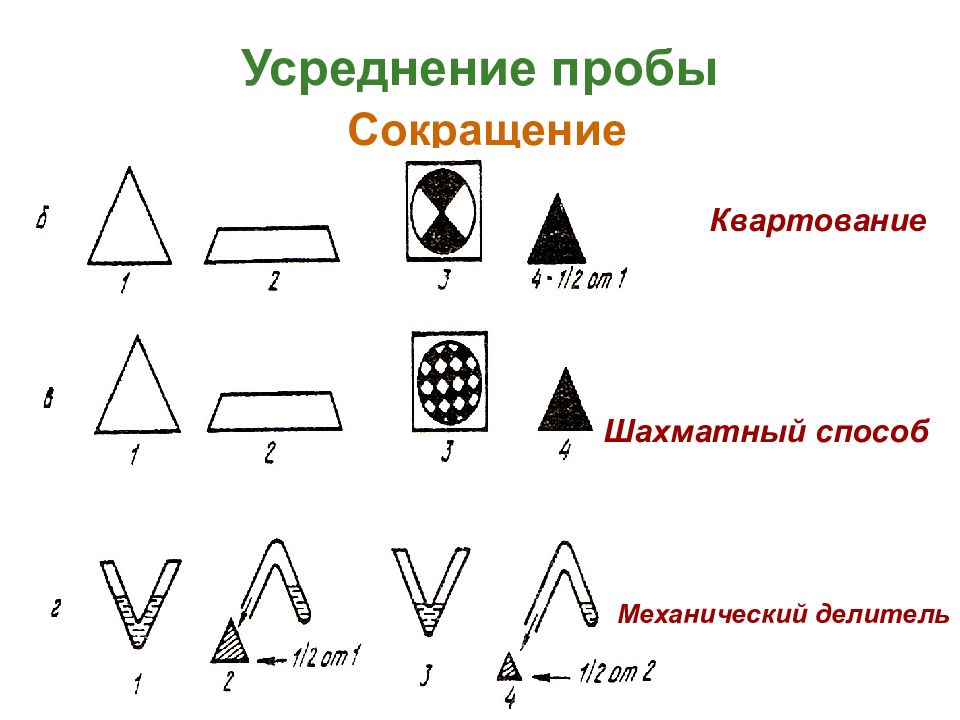

Слайд 50: Усреднение пробы С окращение

Квартование Механический делитель Шахматный способ

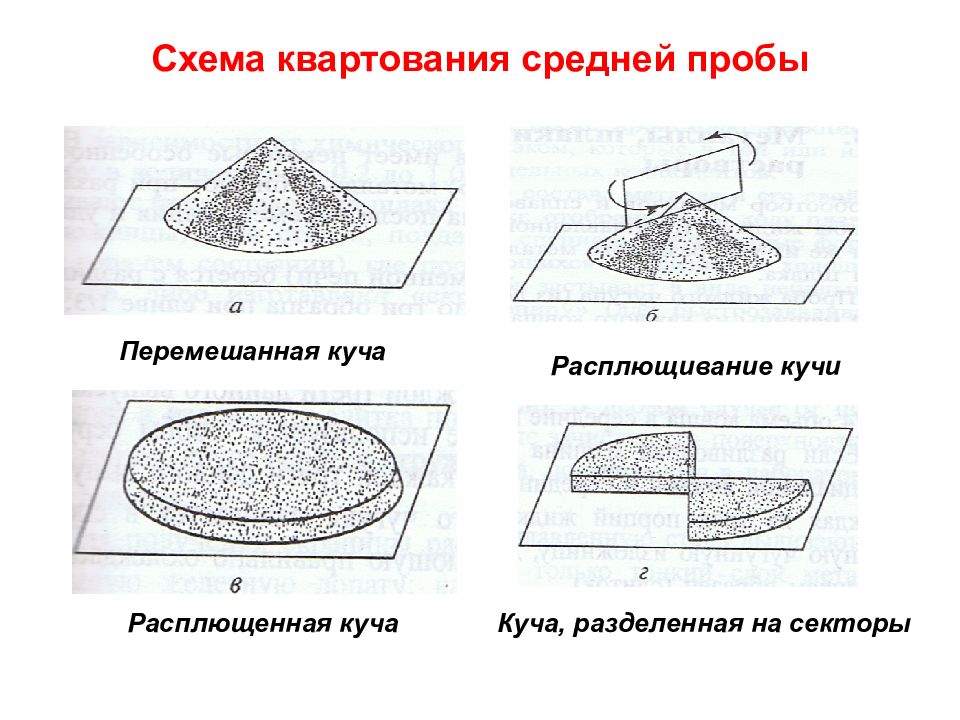

Слайд 51: Схема квартования средней пробы

Перемешанная куча Расплющивание кучи Расплющенная куча Куча, разделенная на секторы

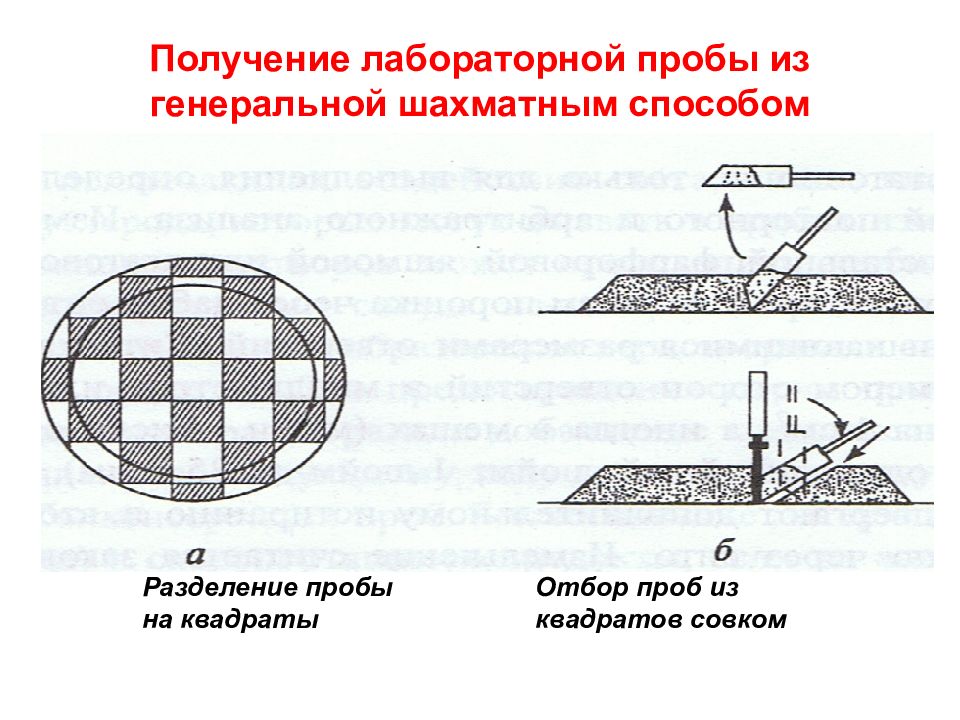

Слайд 52: Получение лабораторной пробы из генеральной шахматным способом

Разделение пробы на квадраты Отбор проб из квадратов совком

Слайд 53: Высушивание образцов (до воздушносухого состояния)

Сушильный шкаф Эксикатор : 1 – кран; 2 – пришлифованная крышка; 3 – керамический вкладыш; 4 – тигли; 5 – водоотнимающее вещество.

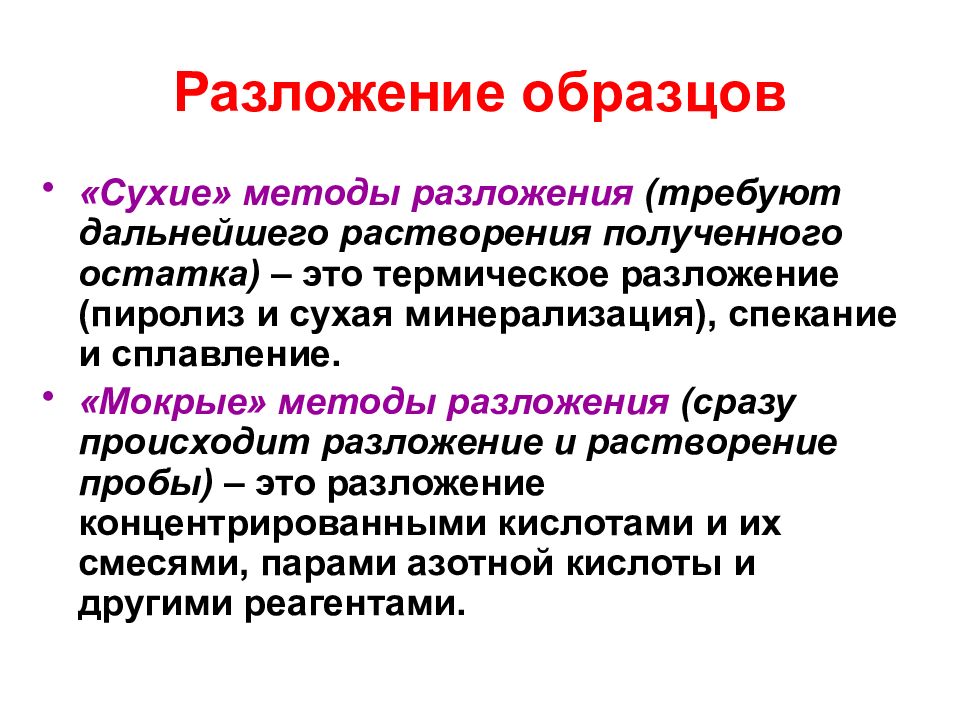

Слайд 54: Разложение образцов

«Сухие» методы разложения (требуют дальнейшего растворения полученного остатка) – это термическое разложение (пиролиз и сухая минерализация), спекание и сплавление. «Мокрые» методы разложения (сразу происходит разложение и растворение пробы) – это разложение концентрированными кислотами и их смесями, парами азотной кислоты и другими реагентами.

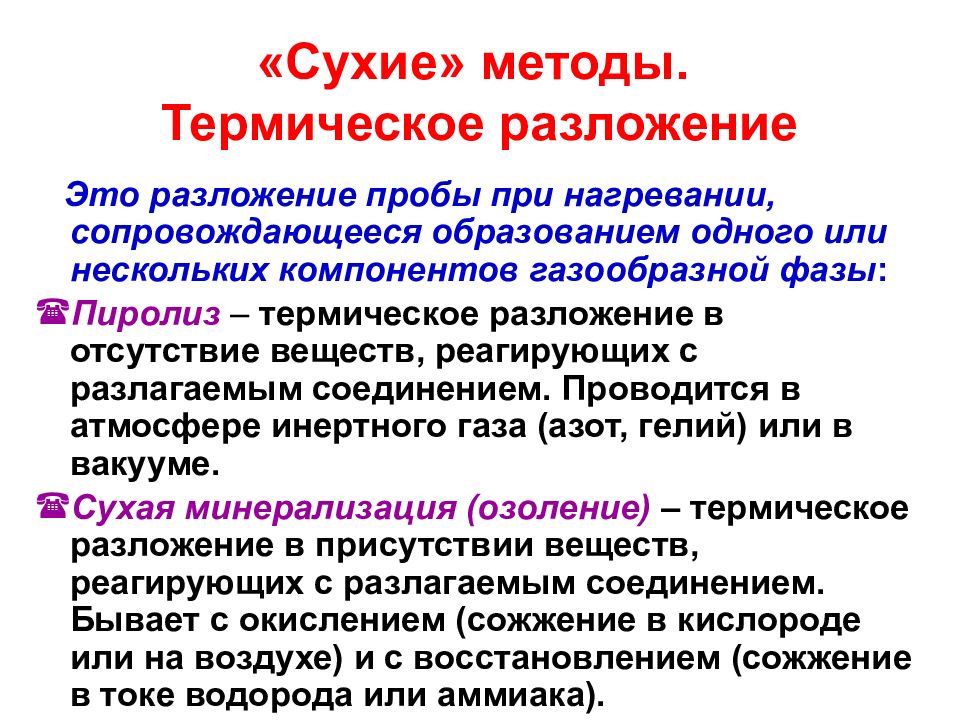

Слайд 55: Сухие» методы. Термическое разложение

Это разложение пробы при нагревании, сопровождающееся образованием одного или нескольких компонентов газообразной фазы : Пиролиз – термическое разложение в отсутствие веществ, реагирующих с разлагаемым соединением. Проводится в атмосфере инертного газа (азот, гелий) или в вакууме. Сухая минерализация (озоление) – термическое разложение в присутствии веществ, реагирующих с разлагаемым соединением. Бывает с окислением (сожжение в кислороде или на воздухе) и с восстановлением (сожжение в токе водорода или аммиака).

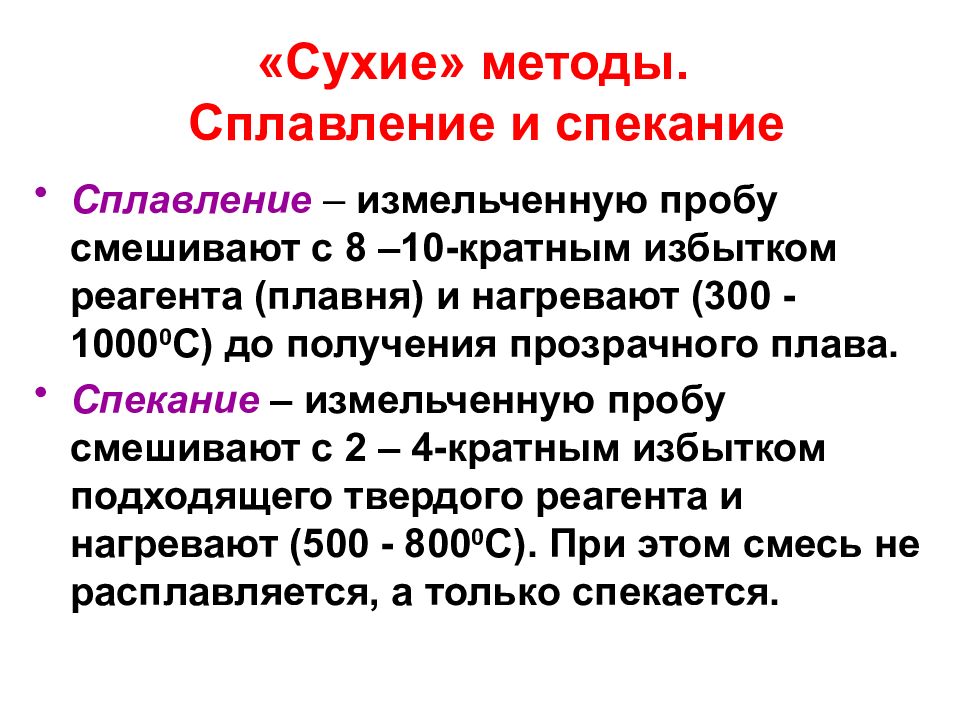

Слайд 56: Сухие» методы. Сплавление и спекание

Сплавление – измельченную пробу смешивают с 8 –10-кратным избытком реагента (плавня) и нагревают (300 -1000 0 С) до получения прозрачного плава. Спекание – измельченную пробу смешивают с 2 – 4-кратным избытком подходящего твердого реагента и нагревают (500 - 800 0 С). При этом смесь не расплавляется, а только спекается.

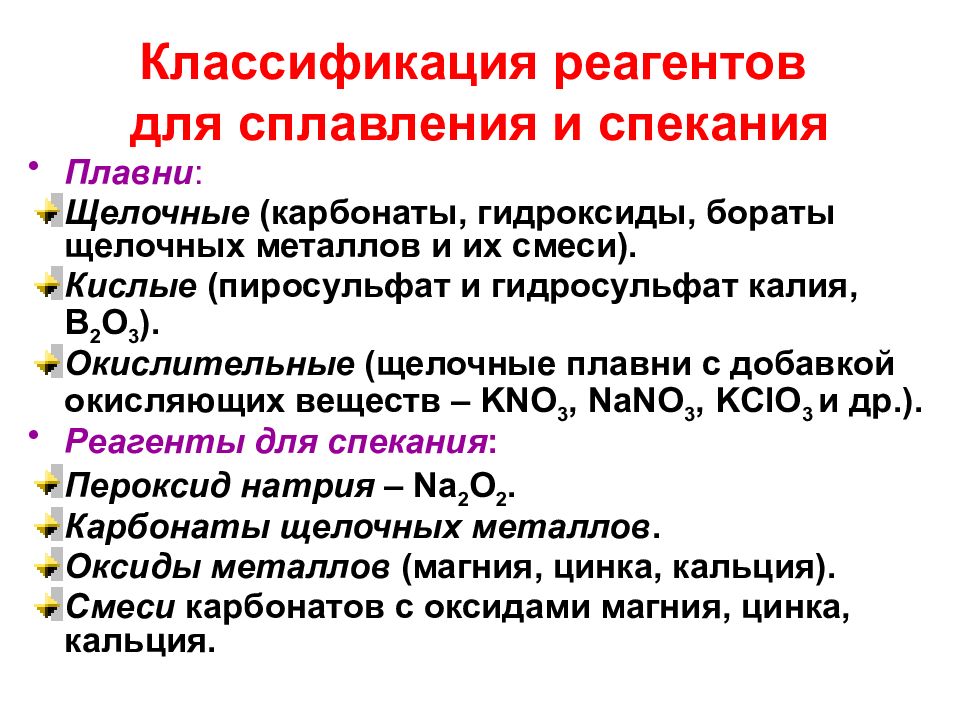

Слайд 57: Классификация реагентов для сплавления и спекания

Плавни : Щелочные (карбонаты, гидроксиды, бораты щелочных металлов и их смеси). Кислые (пиросульфат и гидросульфат калия, В 2 О 3 ). Окислительные (щелочные плавни с добавкой окисляющих веществ – KNO 3, NaNO 3, KClO 3 и др.). Реагенты для спекания : Пероксид натрия – Na 2 O 2. Карбонаты щелочных металлов. Оксиды металлов (магния, цинка, кальция). Смеси карбонатов с оксидами магния, цинка, кальция.

Слайд 58: Оборудование для «сухих» методов разложения

Муфельная печь Микроволновая печь Нагревательная камера

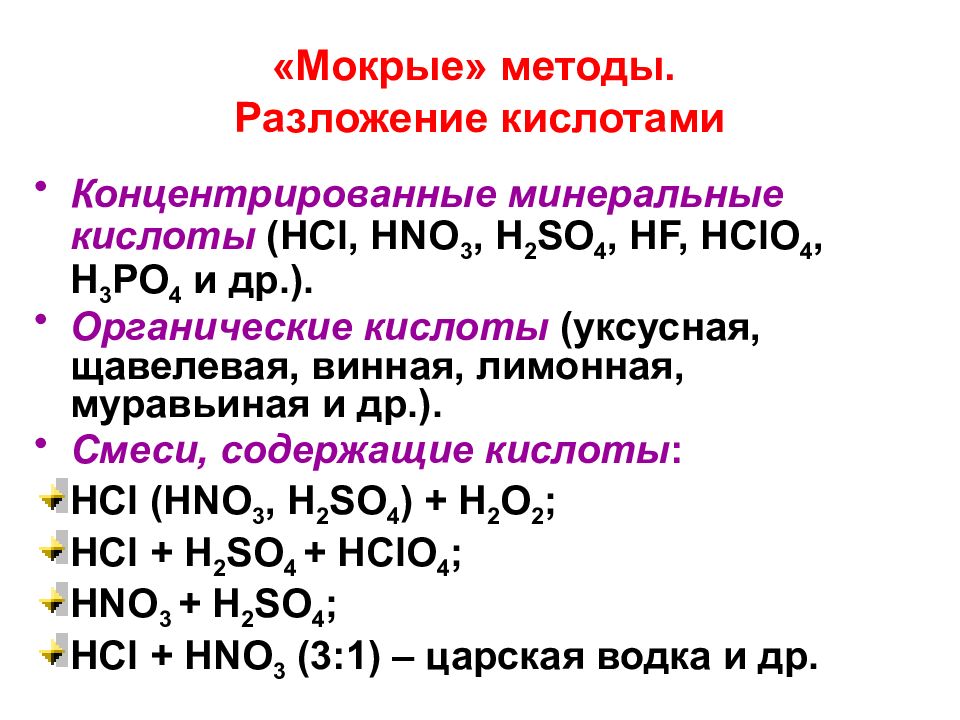

Слайд 59: Мокрые» методы. Разложение кислотами

Концентрированные минеральные кислоты ( HCl, HNO 3, H 2 SO 4, HF, HClO 4, H 3 PO 4 и др.). Органические кислоты (уксусная, щавелевая, винная, лимонная, муравьиная и др.). Смеси, содержащие кислоты : HCl ( HNO 3, H 2 SO 4 ) + Н 2 О 2 ; HCl + H 2 SO 4 + HClO 4 ; HNO 3 + H 2 SO 4 ; HCl + HNO 3 (3:1) – царская водка и др.

Слайд 60: Оборудование для «мокрых» методов разложения

Автоклав для разложения проб кислотами Микроволновая установка для мокрой минерализации проб Камера фотолизного окисления пробы под действием УФ –излучения

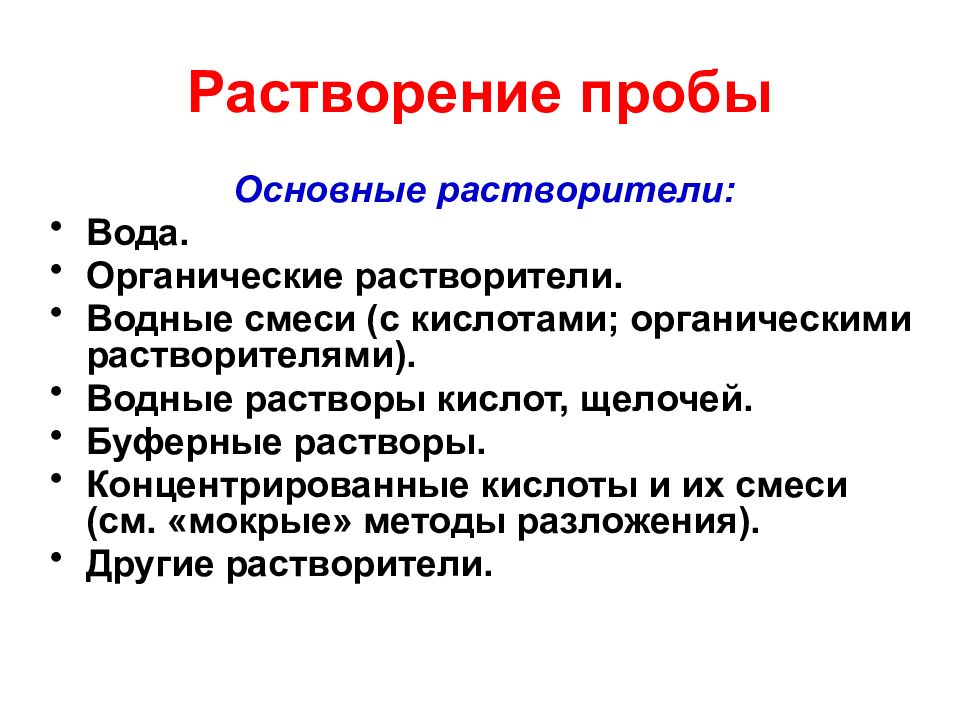

Слайд 61: Растворение пробы

Основные растворители: Вода. Органические растворители. Водные смеси (с кислотами; органическими растворителями). Водные растворы кислот, щелочей. Буферные растворы. Концентрированные кислоты и их смеси (см. «мокрые» методы разложения). Другие растворители.

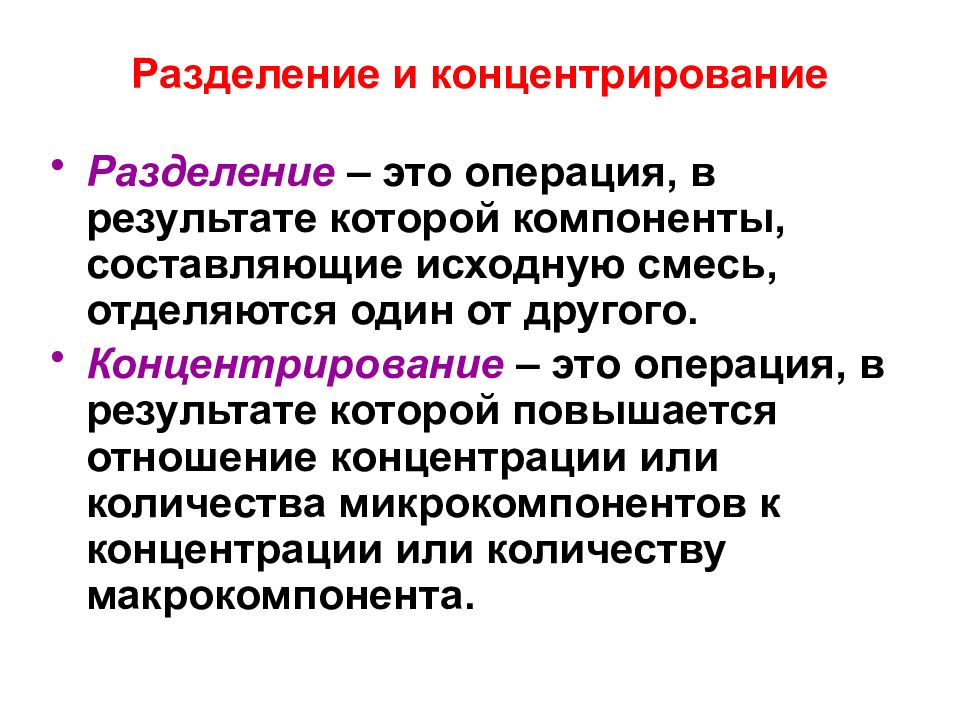

Слайд 62: Разделение и концентрирование

Разделение – это операция, в результате которой компоненты, составляющие исходную смесь, отделяются один от другого. Концентрирование – это операция, в результате которой повышается отношение концентрации или количества микрокомпонентов к концентрации или количеству макрокомпонента.

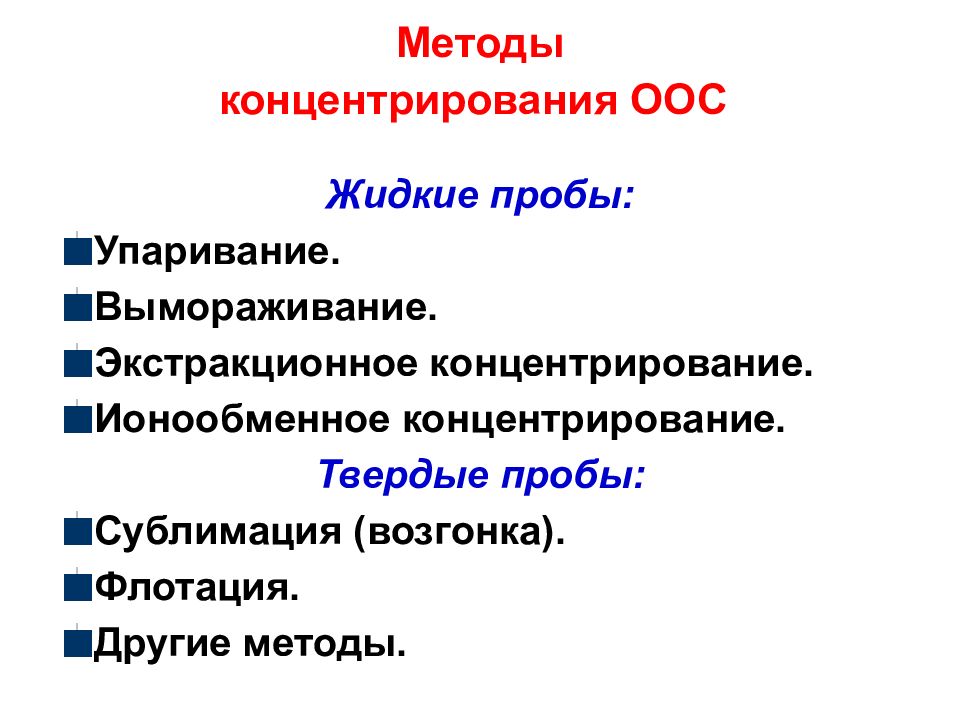

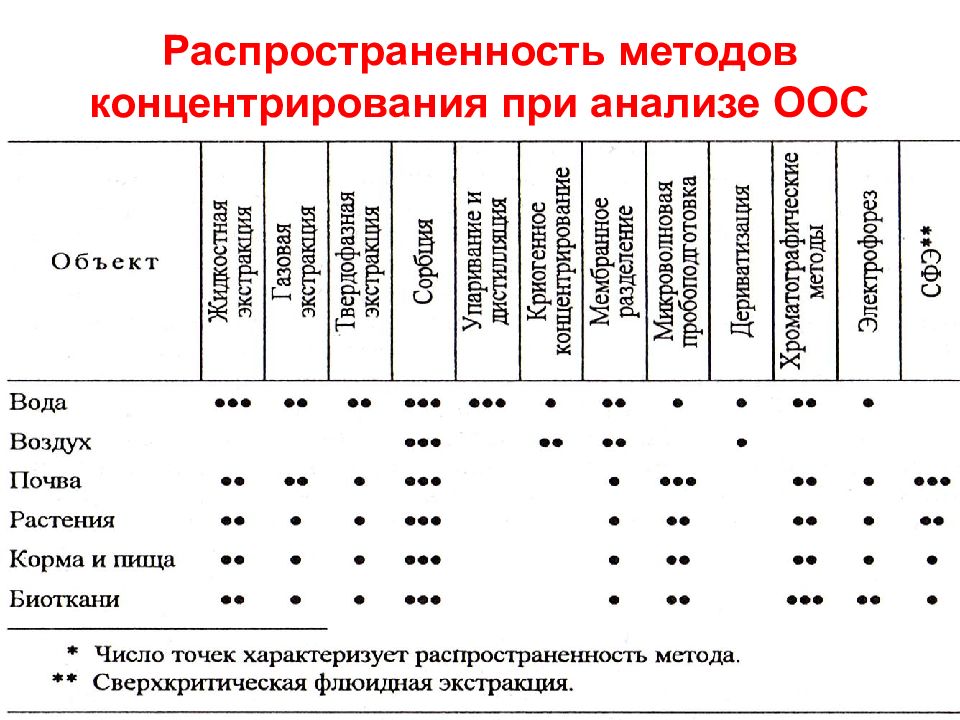

Слайд 63: Методы концентрирования ООС

Жидкие пробы: Упаривание. Вымораживание. Экстракционное концентрирование. Ионообменное концентрирование. Твердые пробы: Сублимация (возгонка). Флотация. Другие методы.

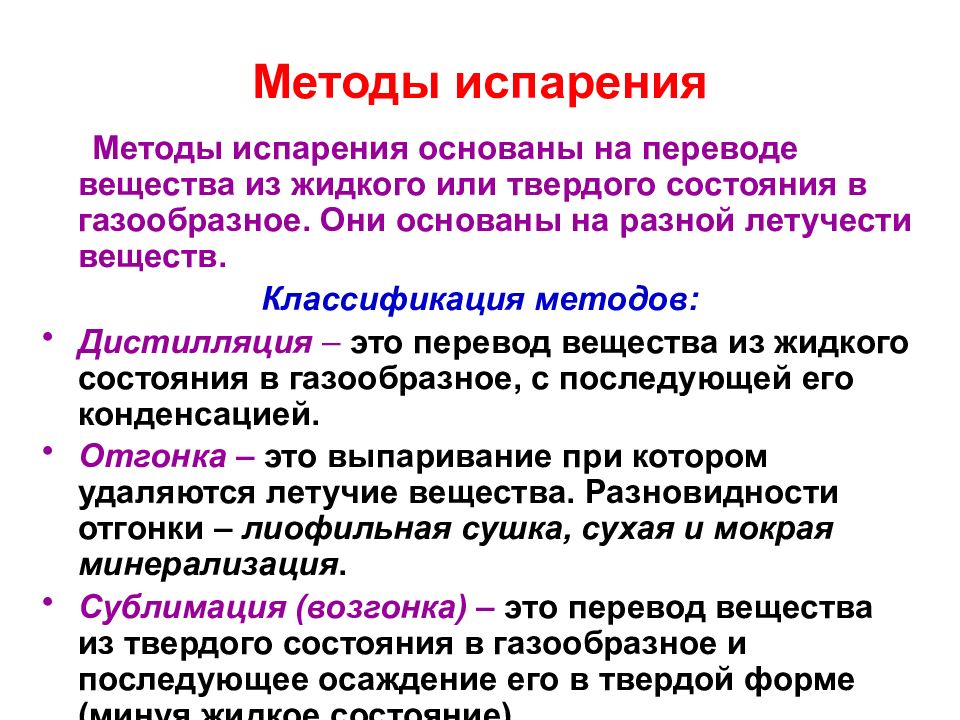

Слайд 65: Методы испарения

Методы испарения основаны на переводе вещества из жидкого или твердого состояния в газообразное. Они основаны на разной летучести веществ. Классификация методов: Дистилляция – это перевод вещества из жидкого состояния в газообразное, с последующей его конденсацией. Отгонка – это выпаривание при котором удаляются летучие вещества. Разновидности отгонки – лиофильная сушка, сухая и мокрая минерализация. Сублимация (возгонка) – это перевод вещества из твердого состояния в газообразное и последующее осаждение его в твердой форме (минуя жидкое состояние).

Слайд 66: Оборудование, используемое в методах испарения

Сублимация Дистилляция Отгонка

Слайд 67: Экстракция

Экстракция – это метод выделения, разделения и концентрирования, основанный на распределении растворенного вещества между двумя несмешивающимися жидкими фазами (обычно между водой и органическим растворителем). При экстракции протекают процессы : Образование экстрагируемых соединений; Распределение экстрагируемых соединений между двумя фазами; Реакции в органической фазе.

Слайд 68: Оборудование для проведения экстракции

а – делительные воронки; б, в – приборы для непрерывной экстракции : 1 – холодильник; 2 – экстрагируемая жидкость; 3 – трубка возврата экстрагента; 4 – резервуар для экстрагента; 5 – воронка для диспергирования растворителя; 6 – пористый стеклянный диск

Слайд 69: Сорбция

Сорбция – это процесс поглощения газов, паров и растворенных веществ твердыми или жидкими поглотителями (сорбентами). Виды сорбции : Физическая; Химическая (хемосорбция); Абсорбция; Адсорбция. Способы сорбции: Статический; Динамический; Хроматографический.

Слайд 70: Оборудование для проведения сорбции

Стакан Цилиндр Хроматографическая колонка Хроматограф

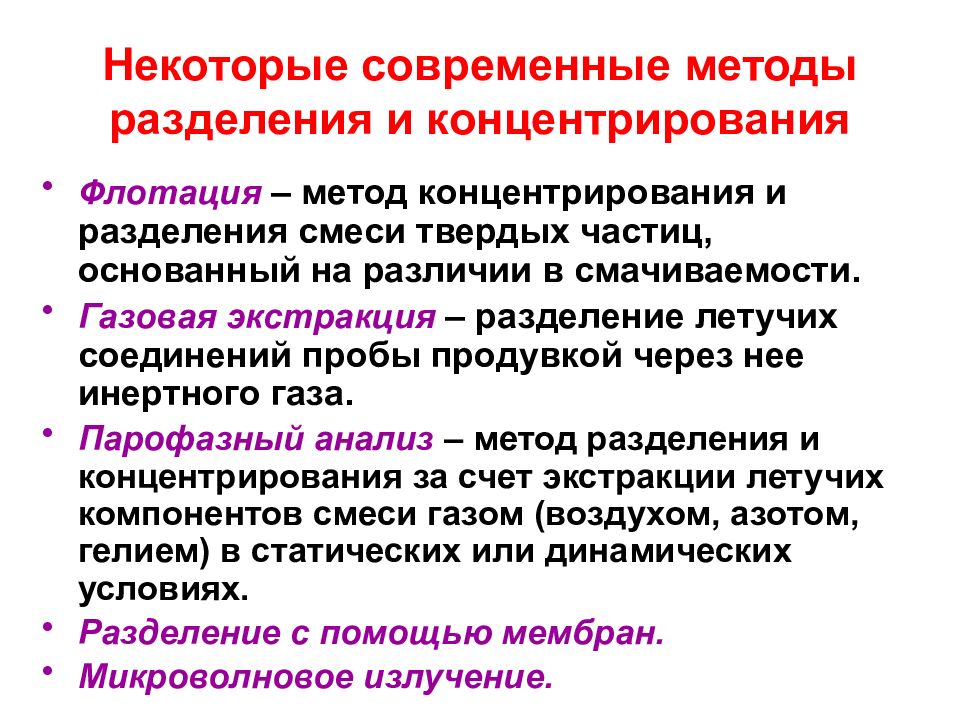

Слайд 71: Некоторые современные методы разделения и концентрирования

Флотация – метод концентрирования и разделения смеси твердых частиц, основанный на различии в смачиваемости. Газовая экстракция – разделение летучих соединений пробы продувкой через нее инертного газа. Парофазный анализ – метод разделения и концентрирования за счет экстракции летучих компонентов смеси газом (воздухом, азотом, гелием) в статических или динамических условиях. Разделение с помощью мембран. Микроволновое излучение.

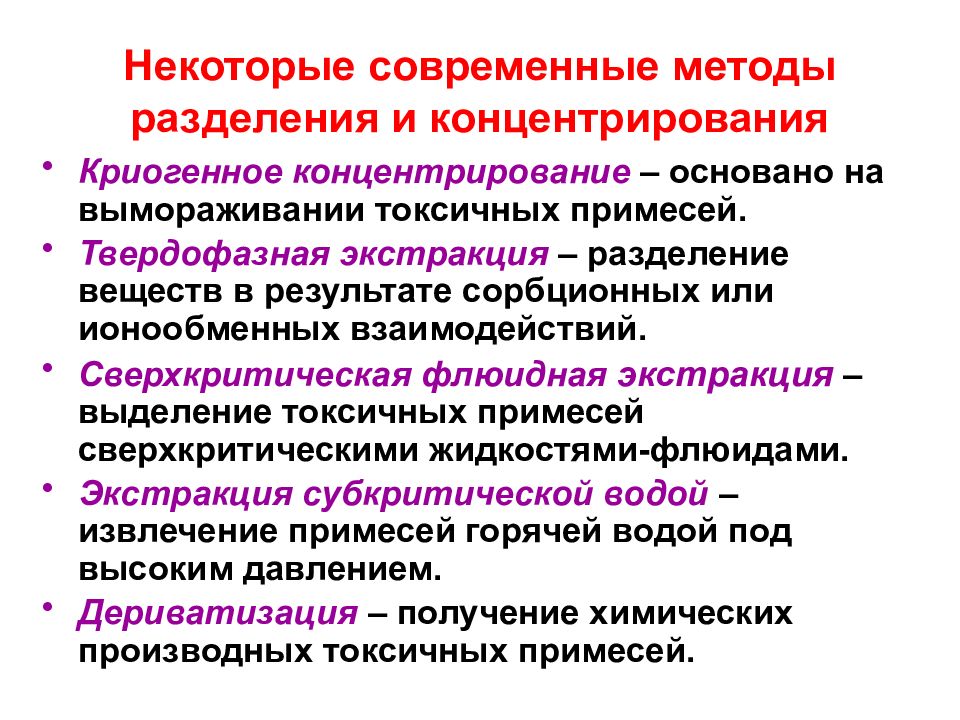

Слайд 72: Некоторые современные методы разделения и концентрирования

Криогенное концентрирование – основано на вымораживании токсичных примесей. Твердофазная экстракция – разделение веществ в результате сорбционных или ионообменных взаимодействий. Сверхкритическая флюидная экстракция – выделение токсичных примесей сверхкритическими жидкостями-флюидами. Экстракция субкритической водой – извлечение примесей горячей водой под высоким давлением. Дериватизация – получение химических производных токсичных примесей.

Слайд 73: Устранение влияния мешающих примесей

Может быть осуществлено : Разделением. Селективной экстракцией. Маскированием. Хроматографией. Другими методами.

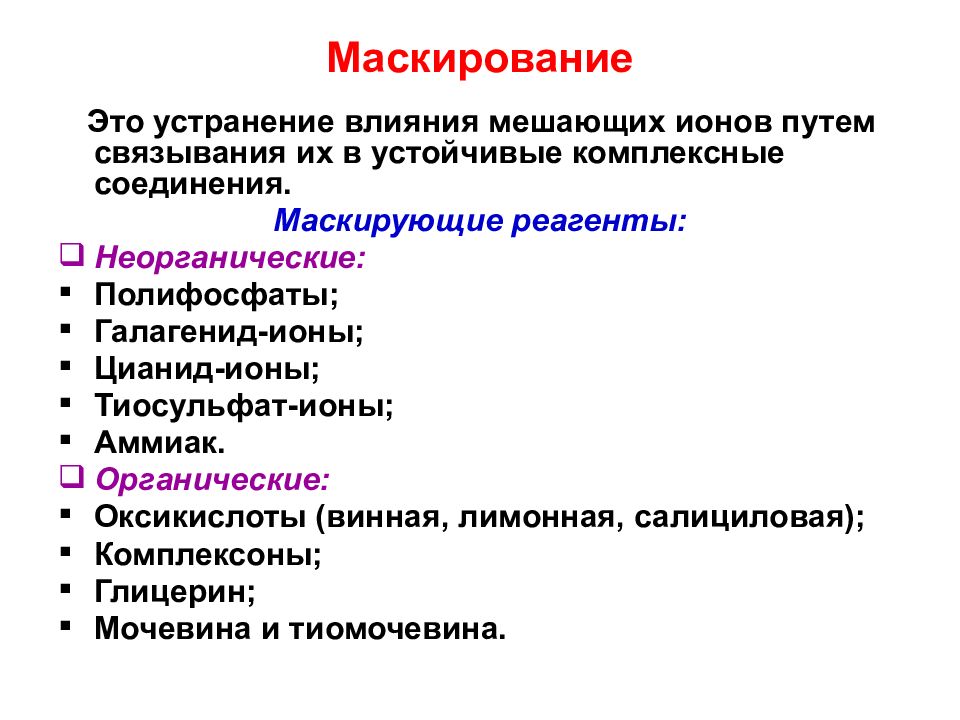

Слайд 74: Маскирование

Это устранение влияния мешающих ионов путем связывания их в устойчивые комплексные соединения. Маскирующие реагенты: Неорганические: Полифосфаты; Галагенид-ионы; Цианид-ионы; Тиосульфат-ионы; Аммиак. Органические: Оксикислоты (винная, лимонная, салициловая); Комплексоны; Глицерин; Мочевина и тиомочевина.

Слайд 75: ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Контактные методы наблюдений и контроля за состоянием природной среды дополняются неконтактными (дистанционными), основанными на использовании двух свойств зондирующих полей (электромагнитных, акустических, гравитационных): осуществлять взаимодействия с контролируемым объектом и переносить полученную информацию к датчику. Неконтактные методы наблюдения и контроля представлены двумя основными группами методов: аэрокосмическими и геофизическими.

Слайд 76

Основными видами аэрокосмических методов исследования являются оптическая фотосъёмка, телевизионная, инфракрасная, радиотепловая, радиолокационная, радарная и многозональная съёмка. Геофизические методы исследований применяются для изучения состава, строения и состояния массивов горных пород, в пределах которых могут развиваться те или иные опасные геологические процессы. К ним относятся: магниторазведка, электроразведка, терморазведка, визуальная съёмка (фото-, теле-), ядерная геофизика, сейсмические и геоакустические и другие методы.

Слайд 77

Условные обозначения: - ИЗА; - точка максимальной приземной концентрации ЗВ Расчетный прямоугольник рассеивания концентраций бензина (в перерасчете на углерод), (2704) В качестве источников загрязнения (ИЗА) были заданы 16 участков улиц центральной части города.

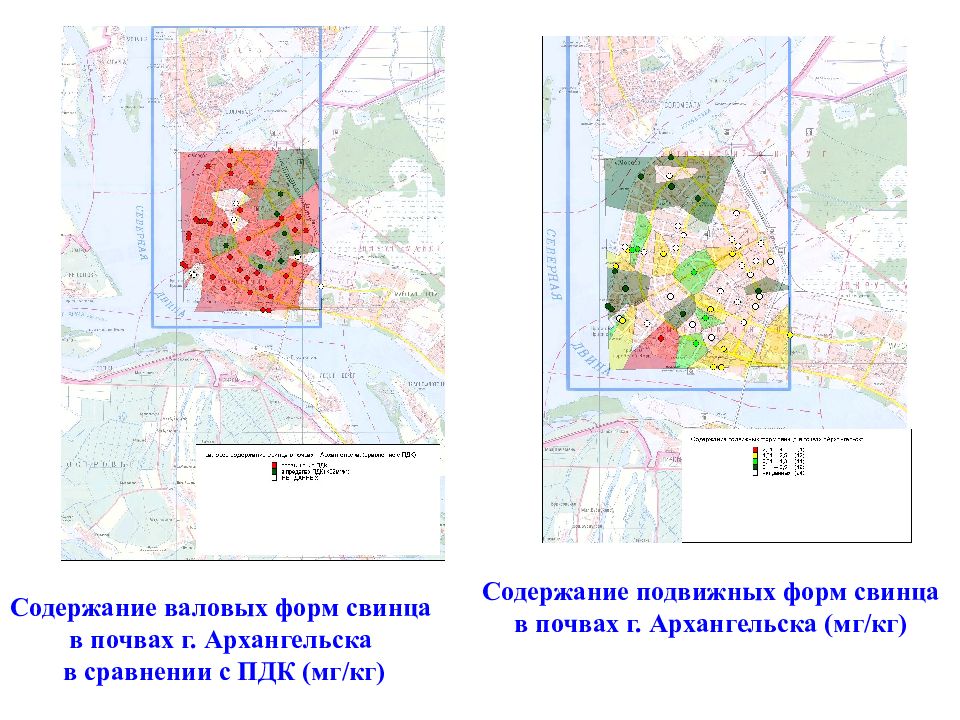

Слайд 78

Содержание валовых форм свинца в почвах г. Архангельска в сравнении с ПДК (мг/кг) Содержание подвижных форм свинца в почвах г. Архангельска (мг/кг)

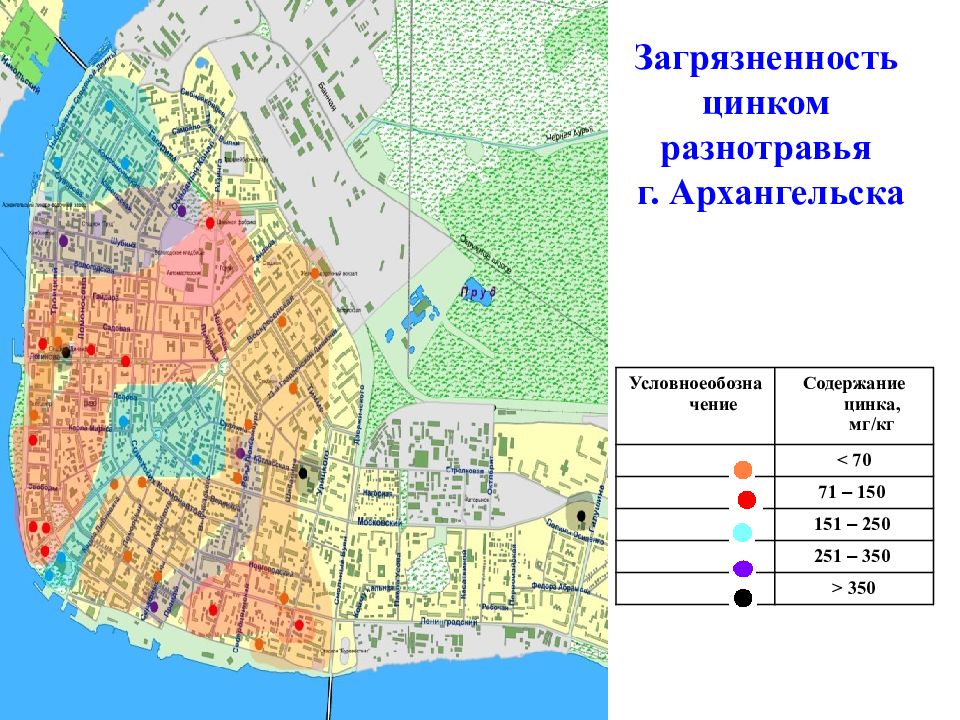

Слайд 79

Загрязненность цинком разнотравья г. Архангельска Условноеобозначение Содержание цинка, мг/кг < 70 71 – 150 151 – 250 251 – 350 > 350

Слайд 80: БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Совершенно очевидно, что оценка экологической обстановки невозможна без использования методов биодиагностики качества окружающей среды. Оценивать качество окружающей среды, степень её благоприятности для человечества необходимо в целях: определения состояния природных ресурсов; разработки стратегии рационального использования региона; определения предельно допустимых нагрузок для любого региона; решение судьбы районов интенсивного промышленного и сельскохозяйственного использования, загрязненных территорий и т.д.; решения вопроса о строительстве, пуске или остановке определённого предприятия; оценки эффективности природоохранных мероприятий, введения очистных сооружений, модернизации производства и т.д.; введения новых химикатов и оборудования; создания рекреационных и заповедных территорий.

Слайд 81

Ни один из этих вопросов не может быть объективно решён лишь на уровне рассмотрения формальных показателей, а требует проведения специальной разносторонней оценки качества среды обитания, т.е. необходима интегральная характеристика её состояния, биологическая оценка. Прямые (интегральные) методы оценки экологической обстановки в свою очередь тоже можно разделить на две группы – биоиндикации и биотестирования (последние называют также токсикологическими методами ). Объектом исследования первых являются организмы или сообщества организмов-биоиндикаторов, наблюдаемые в естественных условиях обитания. Вторая группа методов изучает реакции тест-объектов – организмов, помещаемых в исследуемую среду. Они подразумевают оценку токсических свойств загрязняющих веществ с использованием модельных живых систем (тест-объектов). Оценка токсичности производится, как правило, в лабораторных условиях.

Слайд 82

Биоиндикаторами называются растительные и животные организмы, наличие, количество и состояние которых служат показателями изменения качества среды их обитания. Глубина биоиндикации может быть различной от простой визуальной диагностики растений до изучения иммунных и генетических изменений в организме индикаторов. Методы биоиндикации основаны на наблюдениях отдельных организмов, популяции или сообществ организмов в естественной среде обитания с целью определения по их реакциям (изменениям) качества окружающей среды.

Слайд 83

В сельском хозяйстве широко применяется метод биоиндикации для диагностики питания сельскохозяйственных культур. Данный метод визуальной биоиндикации основан на изучении внешних признаков фито- и биоценозов, которые отражают качественные изменения среды обитания. В качестве признаков визуальной биоиндикации используется внешний вид растений. Таких признаков, связанных с нарушением питания растений, множество, в частности: замедление роста стеблей; ветвей и корней; пожелтение; бурение; загибание листьев; «краевые ожоги»; образование гнили; одревеснение стеблей и др.

Слайд 87

Рыбы Хищные рыбы – щука, окунь. Иногда используют придонных рыб – карп, лещ.

Слайд 88

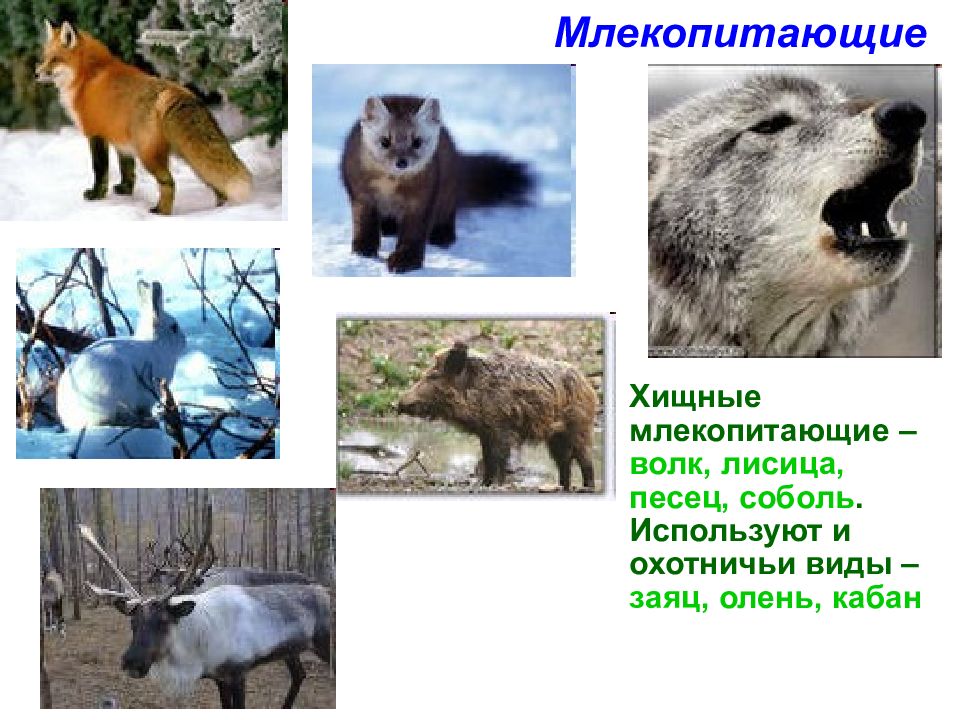

Хищные млекопитающие – волк, лисица, песец, соболь. Используют и охотничьи виды – заяц, олень, кабан Млекопитающие

Слайд 89

Для целей биоиндикации качества окружающей среды могут применяться популяционные и экосистемные критерии, которые характеризуются показателями: численности и биомассы отдельных видов; соотношением в сообществах различных видов, их распределение по обилию и т.п. Методы биотестирования. Биотестирование как способ интегральной оценки токсичности загрязнений уже достаточно давно используется в системе мониторинга качества окружающей среды за рубежом и начинает применяться в нашей стране. Аргументами в пользу целесообразности использования подходов биотестирования качества окружающей среды являются их универсальность, экспрессность, простота, доступность и дешевизна.

Слайд 90

В зависимости от поставленных задач предъявляются различные требования к методам и всей системе биотестирования (постановка опытов и оценка результатов). В качестве объектов биотестирования применяются разнообразные организмы – бактерии, водоросли, высшие растения, пиявки, моллюски, рыбы и др. Каждый из организмов имеет свои преимущества, но ни один организм не может служить универсальным объектом. Растения могут оказаться наиболее чувствительными к присутствию в среде гербицидов, дафнии – к присутствию инсектицидов и т.д.