Первый слайд презентации: ОПТИМАЛЬНЫЙ И НЕОПТИМАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение « РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ » Еремушкин М.А. зав. отд. ЛФК и мануальной медицины

Слайд 2

Движение — одно из проявлений жизнедеятельности, обеспечивающее организму возможность активного взаимодействия со средой; — результат взаимодействия внешних по отношению к организму сил (вниз - сила тяжести, назад - сопротивление среды) и собственных сил (обычно вперёд или вверх - напряжение мышц, сокращение миофибрилл, движение протоплазмы). Статическая задача — поддержание вертикального положения тела посредством формирования оптимального статического стереотипа. Динамическая задача — выполнение сложных движений посредством формирования оптимального динамического стереотипа.

Слайд 3

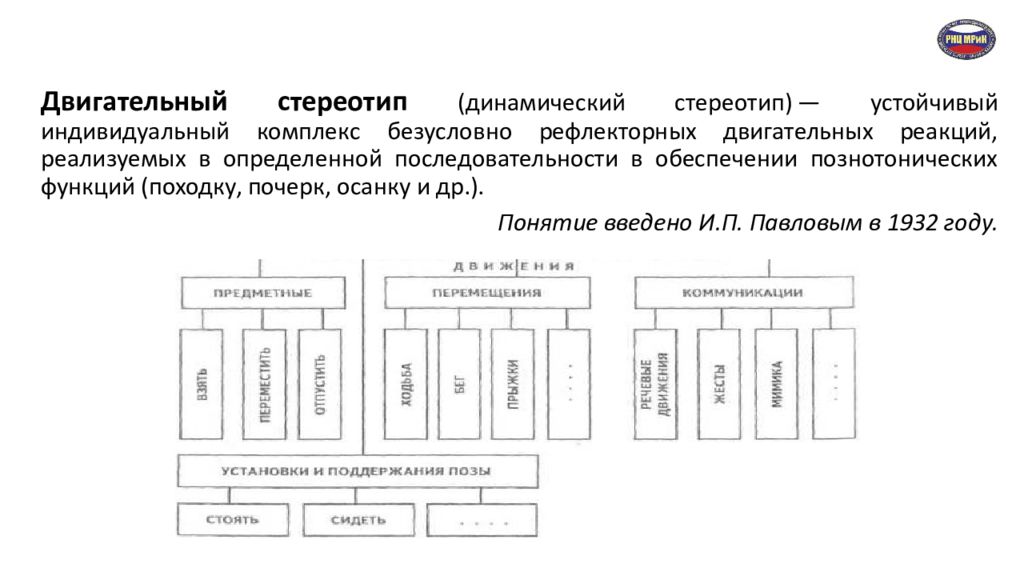

Двигательный стереотип (динамический стереотип) — устойчивый индивидуальный комплекс безусловно рефлекторных двигательных реакций, реализуемых в определенной последовательности в обеспечении познотонических функций (походку, почерк, осанку и др.). Понятие введено И.П. Павловым в 1932 году.

Слайд 4

Оптимальная статика – пространственное взаиморасположение элементов мышечно-скелетной системы, при котором с минимальной энергетической затратой постуральных мышц поддерживается равновесие опорно-двигательного аппарата в вертикальном положении человека. Оптимальный двигательный стереотип – относительно устойчивое индивидуальное своеобразие движений и положений тела, обусловленного функциональной двигательной системой, интегрирующей генетические структурно-функциональные свойства с приобретенными в течение жизни особенностями опорно-двигательного аппарата. Оптимальная динамика — последовательное или параллельное включение пяти основных групп мышц (агонисты, синергисты, нейтрализаторы, фиксаторы, антагонисты) с минимальной энергетической затратой антигравитарных мышечных групп для достижения результатов двигательной деятельности. СТАТИКА ДИНАМИКА

Слайд 5

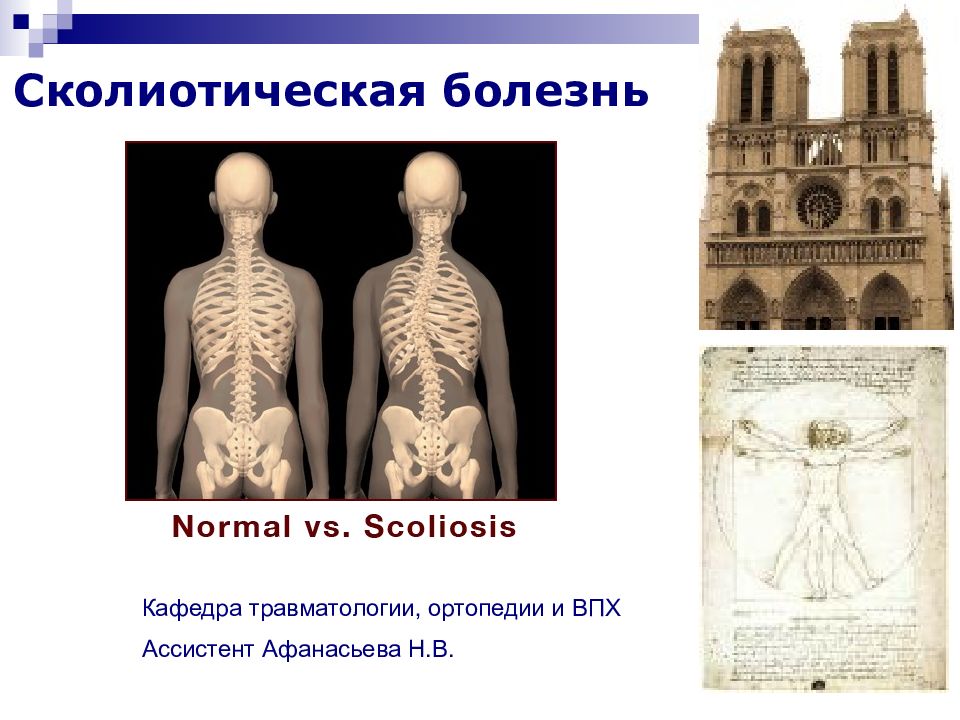

Неоптимальная статика – ассиметричное взаиморасположение суставных элементов мышечно-скелетной системы, сопровождаемое увеличением гравитационного отягощения постуральных мышц, при котором тело находится в состоянии «остановленного падения» и/или движения, остановленного на определенном этапе. Неоптимальная динамика – нарушение выработанной последовательности и типа включения и выключения основных групп мышц, приводящее к появление дополнительных компенсаторных синкинезий в соседних или отдаленных регионах позвоночника и конечностей, затрудняющее достижение требуемого результата двигательной деятельности. Неоптимальный двигательный стереотип — изменение относительно устойчивого индивидуального своеобразия движений и положения тела, обусловленных функциональной двигательной системой, интегрирующей генетические структурно-функциональные свойства с приобретенными в течение жизни особенностями опорно-двигательного аппарата. СТАТИКА ДИНАМИКА

Слайд 6

Постура — ж. posture f., пол. postura, pozytura, нем. Positur. Позитура устар. Положение, принятое человеческим телом; поза. Английские словари используют термин « posture », как научное название « осанки », в отличии от carriage, bearing, что означает выправку. Осанка — это привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и при движении ( Матвеев Л. П., 2004). Так американский преподаватель физкультуры JESSIE H. BANCROFT (1925) в своей книге «The Posture of School Children» («Осанка школьников») пишет: "The term «posture» is used in this book to denote the habitual carriage of the body, especially in the erect position. It involves the correct development and contours of spine, chest, shoulders, and other main segments, as well as their relation to each other in the upright position. «Термин „Осанка“ применяется в этой книге для обозначения привычной выправки (манере удерживать тела), главным образом в положении стоя. Он включает в себя правильное развитие изгибов позвоночника, грудной клетки, плечевого пояса и других сегментов тела, а также их взаимное расположение в вертикальном положении тела.» СТАТИКА

Слайд 7

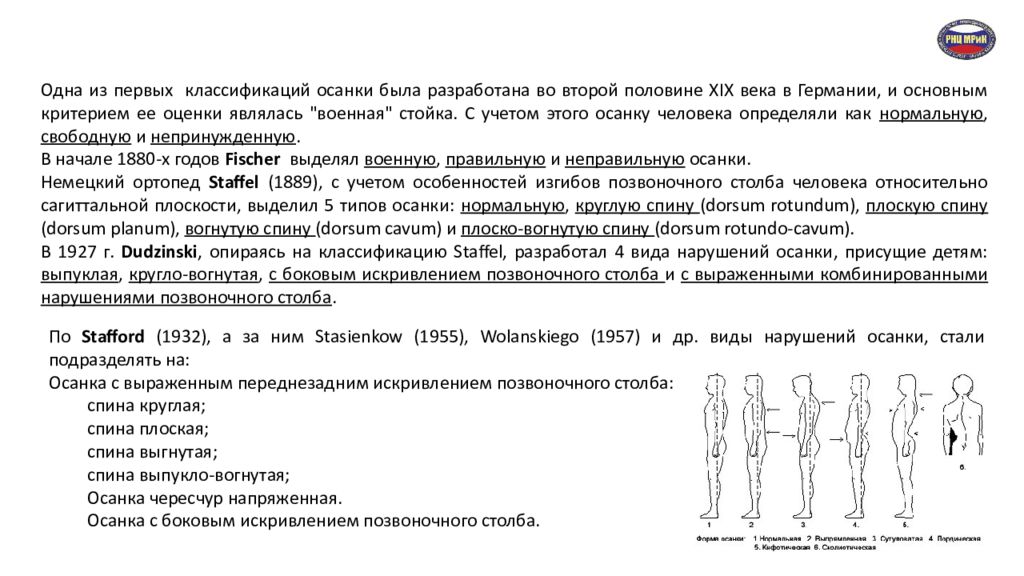

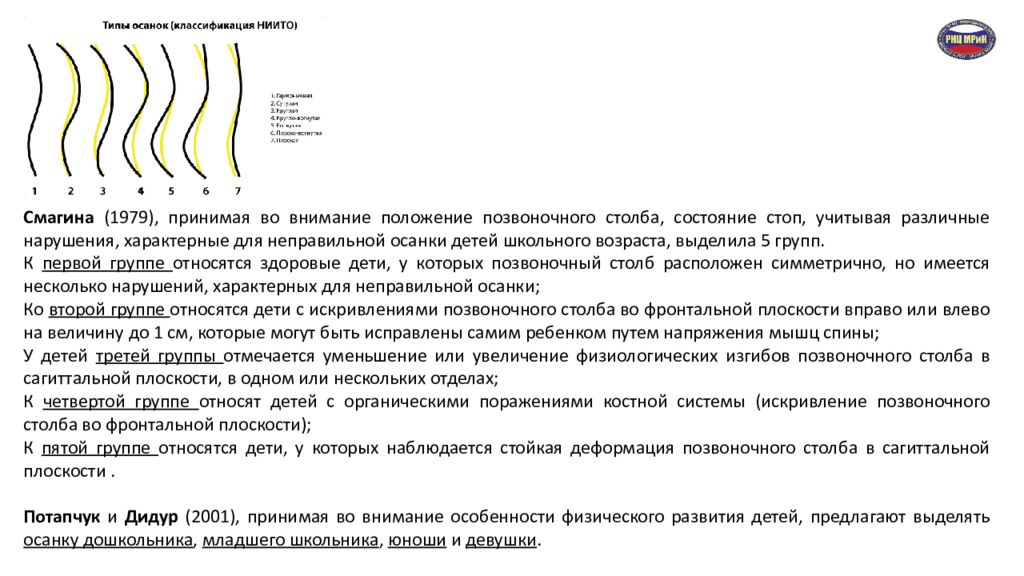

Одна из первых классификаций осанки была разработана во второй половине XIX века в Германии, и основным критерием ее оценки являлась "военная" стойка. С учетом этого осанку человека определяли как нормальную, свободную и непринужденную. В начале 1880-х годов Fischer выделял военную, правильную и неправильную осанки. Немецкий ортопед Staffel (1889), с учетом особенностей изгибов позвоночного столба человека относительно сагиттальной плоскости, выделил 5 типов осанки: нормальную, круглую спину (dorsum rotundum), плоскую спину (dorsum planum), вогнутую спину (dorsum cavum) и плоско-вогнутую спину (dorsum rotundo-cavum). В 1927 г. Dudzinski, опираясь на классификацию Staffel, разработал 4 вида нарушений осанки, присущие детям: выпуклая, кругло-вогнутая, с боковым искривлением позвоночного столба и с выраженными комбинированными нарушениями позвоночного столба. По Stafford (1932), а за ним Stasienkow (1955), Wolanskiego (1957) и др. виды нарушений осанки, стали подразделять на: Осанка с выраженным переднезадним искривлением позвоночного столба: спина круглая; спина плоская; спина выгнутая; спина выпукло-вогнутая; Осанка чересчур напряженная. Осанка с боковым искривлением позвоночного столба.

Слайд 8

В США в 1917 г. ортопед из Гарвардского университета Brown, а позже Wilson университета Южной Калифорнии, определяли 4 типа осанок, обозначив их заглавными буквами алфавита: А - осанка совершенная ; В - осанка хорошая ; С - осанка с незначительными нарушениями ; D - осанка плохая. Специалисты из Бостона Klein и Thomas (1926) выделяли 3 типа осанки: сильную, среднюю и слабую. Brownell в 1927 г. разработал классификацию, включающую 13 типов осанки. В 1936 г. Crook также выделил 13 наиболее типичных для этого возраста типов осанок, оценивая их от 0 (самая плохая осанка) до 100 (отличная). В разработанной классификации осанка в среднем была выражена 50 характеристиками тела человека. При этом критерии оценки осанки не ограничивались только характеристиками позвоночного столба, а учитывали также различные показатели ОДА - степень выпрямления коленных суставов, угол наклона таза, наклон головы вперед, степень равновесия тела и др. Польский вариант классификации осанки человека разработал Wolanski (1957). С учетом физиологических изгибов позвоночного столба автором было выделено три типа осанки: К - кифотическая осанка; L - лордотическая осанка; R - равномерная осанка. Классификация Wolanski позже была расширена с включением в каждый тип еще два подтипа. Таким образом, получилась типология, включающая 9 типов осанок человека. С учетом выраженности физиологических изгибов позвоночного столба Николаевым (1954) была предложена классификация осанки, включающая 5 типов: нормальную, выпрямленную, сутуловатую, лордотическую и кифотическую.

Слайд 9

Недригайлова (1962) в зависимости от способа фиксирования суставов и положения сегментов нижней конечности в норме предлагала различать 4 вида осанки: симметричный активный сгибательный тип с полусогнутыми тазобедренными и коленными суставами, которые активно фиксируются напряжением мышц; симметричный активно-пассивный тип с вертикальным расположением туловища и нижних конечностей; симметричный, разгибательный, преимущественно пассивный тип - тазобедренный и коленный суставы находятся в положении переразгиба, локализация ОЦТ тела смещена на 3-4 см кзади от оси вращения тазобедренного сустава и кпереди от оси вращения разогнутого коленного сустава. Оба сочленения пассивно фиксируются напряжением связочного аппарата, голеностопный сустав – активно; асимметричный тип характеризуется тем, что опорная нога устанавливается в положении разгибания в тазобедренном и коленном суставах и эти сочленения замыкаются пассивно. Другая нога принимает на себя значительно меньшую нагрузку, ее биозвенья находятся в сгибательном положении и сочленения фиксируются активно. Основываясь на результатах гониометрии позвоночного столба, Гамбурцев (1973) классифицировал тип осанки с учетом трех признаков - угла наклона таза к вертикали (х.), показателя поясничного лордоза (а + р), угла наклона верхнегрудного отдела позвоночного столба к вертикали (у), по которым выделил 27 типов осанки. Функциональные смещения позвоночного столба Путилова (1975) сгруппировала в 3 группы: смещения во фронтальной плоскости; смещения в сагиттальной плоскости; комбинированные смещения.

Слайд 10

Смагина (1979), принимая во внимание положение позвоночного столба, состояние стоп, учитывая различные нарушения, характерные для неправильной осанки детей школьного возраста, выделила 5 групп. К первой группе относятся здоровые дети, у которых позвоночный столб расположен симметрично, но имеется несколько нарушений, характерных для неправильной осанки; Ко второй группе относятся дети с искривлениями позвоночного столба во фронтальной плоскости вправо или влево на величину до 1 см, которые могут быть исправлены самим ребенком путем напряжения мышц спины; У детей третей группы отмечается уменьшение или увеличение физиологических изгибов позвоночного столба в сагиттальной плоскости, в одном или нескольких отделах; К четвертой группе относят детей с органическими поражениями костной системы (искривление позвоночного столба во фронтальной плоскости); К пятой группе относятся дети, у которых наблюдается стойкая деформация позвоночного столба в сагиттальной плоскости. Потапчук и Дидур (2001), принимая во внимание особенности физического развития детей, предлагают выделять осанку дошкольника, младшего школьника, юноши и девушки.

Слайд 12

Заболевания позвоночника и смежных с ним структур могут сопровождаться различными отклонениями от оптимального двигательного стереотипа в виде неоптимального (временного, стойкого) его варианта разной степени. Оценка неоптимального двигательного стереотипа : 1-я движения сопровождаются включением избыточного числа мышц разных регионов опорно-двигательного аппарата и отличаются некоторой неэстетичностью; 2-я умерено выраженные своеобразные позы и положения отдельных частей тела, сопровождающиеся перераспределением нагрузки в соответствующем регионе опорно-двигательного аппарата, а также в функционально с ним связанных регионах; 3-я значительно выраженное своеобразие позы, положения тела и перераспределения нагрузки при деформации в отдельных регионах опорно-двигательного аппарата.

Слайд 13: Варианты синдрома регионарного постурального дисбаланса мышц (по Левит К, Захсе Й., Янда В., 1987)

Верхний перекрестный синдром 1. дисбаланс мышечной активности между верхними и нижними фиксаторами плечевого пояса (верхняя часть трапециевидной мышцы, мышца, поднимающая лопатку, лестничные мышцы, нижняя часть трапециевидной мышцы, широчайшая мышца спины) 2. дисбаланс между грудными и межлопаточными мышцами, глубокими сгибателями (длинная мышца шеи, головы, лопаточно-подъязычная мышца) и разгибателями шеи (шейный отдел разгибателя спины, верхняя часть трапециевидной мышцы) 3. Дисбаланс между сгибателями и разгибателями шеи Нижний перекрестный синдром 1. вялость большой ягодичной мышцы и укорочение сгибателей бедра; 2. вялость мышц живота (прямой мышцы) и укорочение поясничной части выпрямителя спины; 3. вялость средней ягодичной мышцы и укорочение мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра и квадратной мышцы поясницы. "Этажный" синдром возникает в результате дисбаланса мышечной активности по длиннику тела. При этом синдроме меняются участки укорочения и вялости мышц в кранио-каудальном направлении.

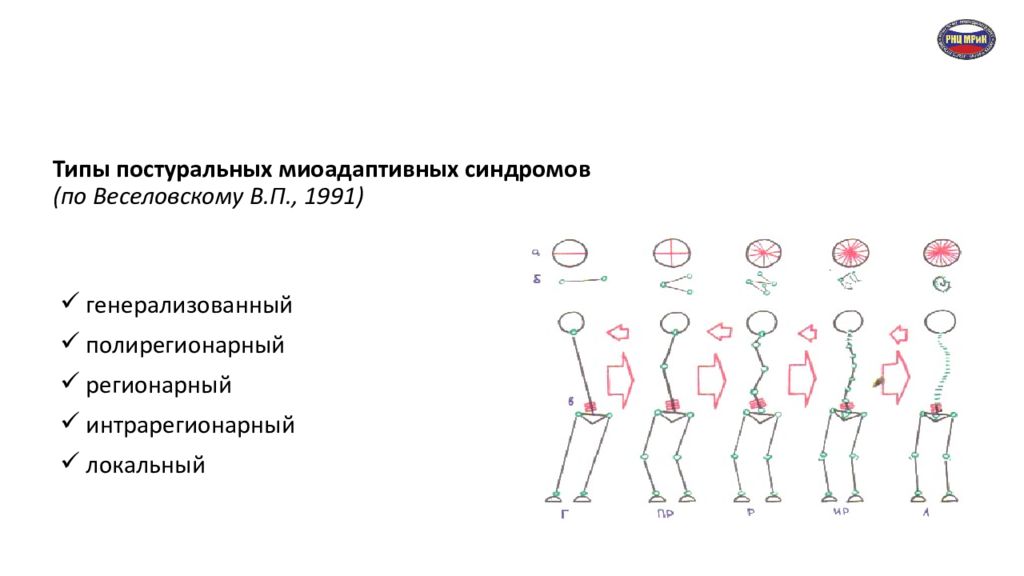

Слайд 14: Типы постуральных миоадаптивных синдромов (по Веселовскому В.П., 1991)

генерализованный полирегионарный регионарный интрарегионарный локальный

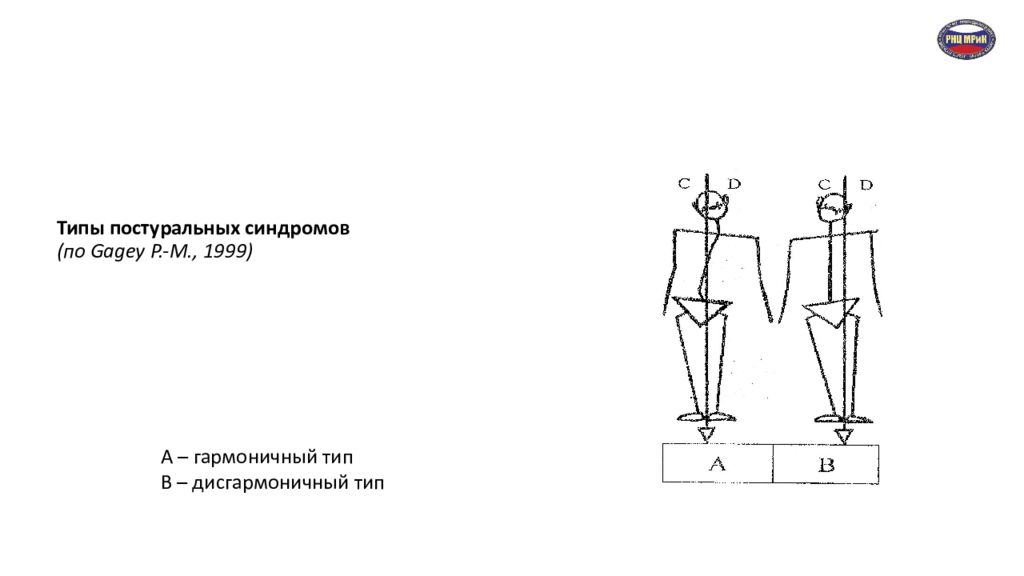

Слайд 15: Типы постуральных синдромов (по Gagey P.-M., 199 9 )

А – гармоничный тип В – дисгармоничный тип

Слайд 16

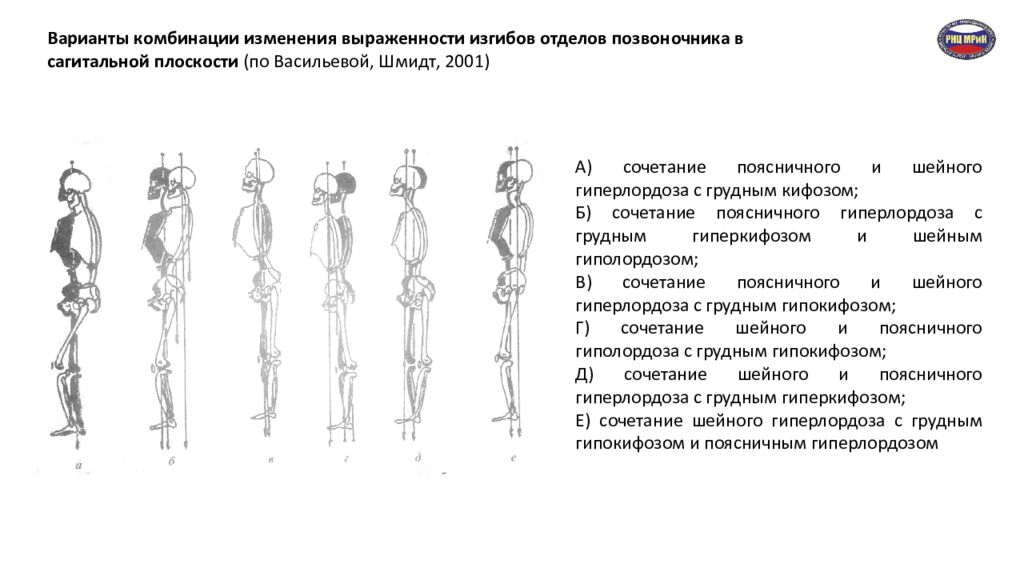

Варианты комбинации изменения выраженности изгибов отделов позвоночника в сагитальной плоскости (по Васильевой, Шмидт, 2001) А) сочетание поясничного и шейного гиперлордоза с грудным кифозом; Б) сочетание поясничного гиперлордоза с грудным гиперкифозом и шейным гиполордозом; В) сочетание поясничного и шейного гиперлордоза с грудным гипокифозом; Г) сочетание шейного и поясничного гиполордоза с грудным гипокифозом; Д) сочетание шейного и поясничного гиперлордоза с грудным гиперкифозом; Е) сочетание шейного гиперлордоза с грудным гипокифозом и поясничным гиперлордозом

Слайд 17

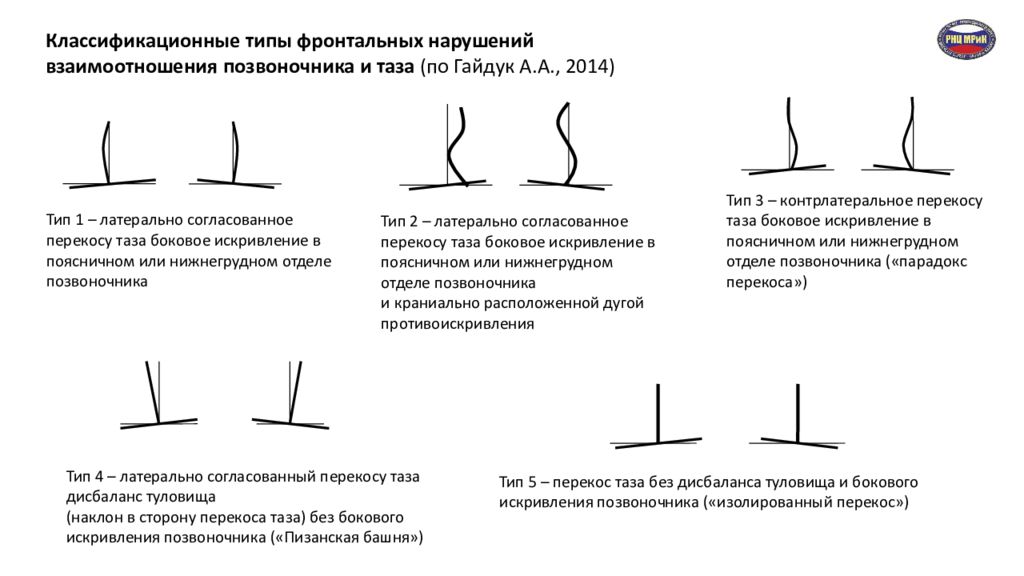

Классификационные типы фронтальных нарушений взаимоотношения позвоночника и таза (по Гайдук А.А., 2014) Тип 1 – латерально согласованное перекосу таза боковое искривление в поясничном или нижнегрудном отделе позвоночника Тип 2 – латерально согласованное перекосу таза боковое искривление в поясничном или нижнегрудном отделе позвоночника и краниально расположенной дугой противоискривления Тип 3 – контрлатеральное перекосу таза боковое искривление в поясничном или нижнегрудном отделе позвоночника («парадокс перекоса») Тип 4 – латерально согласованный перекосу таза дисбаланс туловища (наклон в сторону перекоса таза) без бокового искривления позвоночника («Пизанская башня») Тип 5 – перекос таза без дисбаланса туловища и бокового искривления позвоночника («изолированный перекос»)

Слайд 18

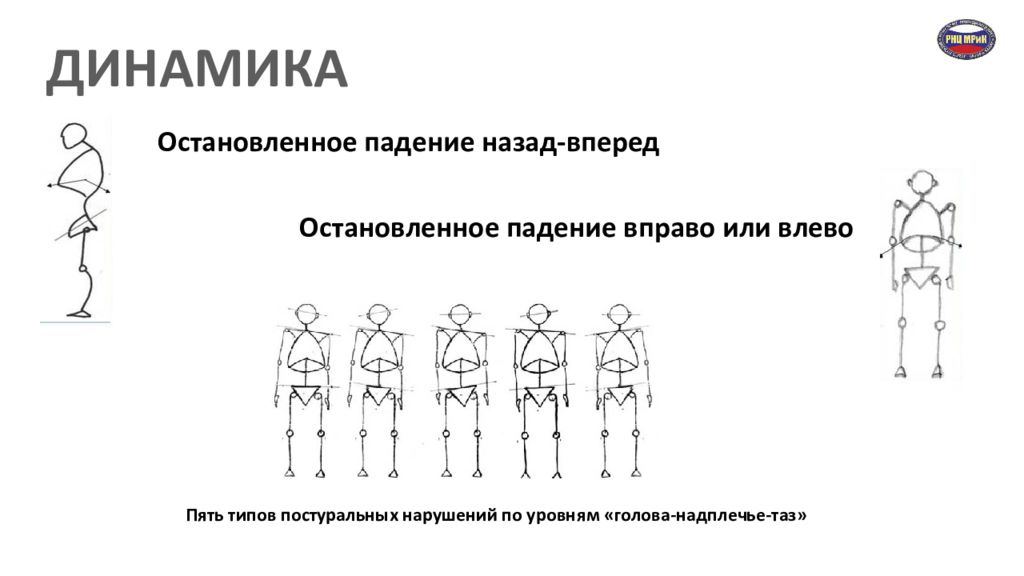

Остановленное падение назад-вперед Остановленное падение вправо или влево Пять типов постуральных нарушений по уровням «голова-надплечье-таз» ДИНАМИКА

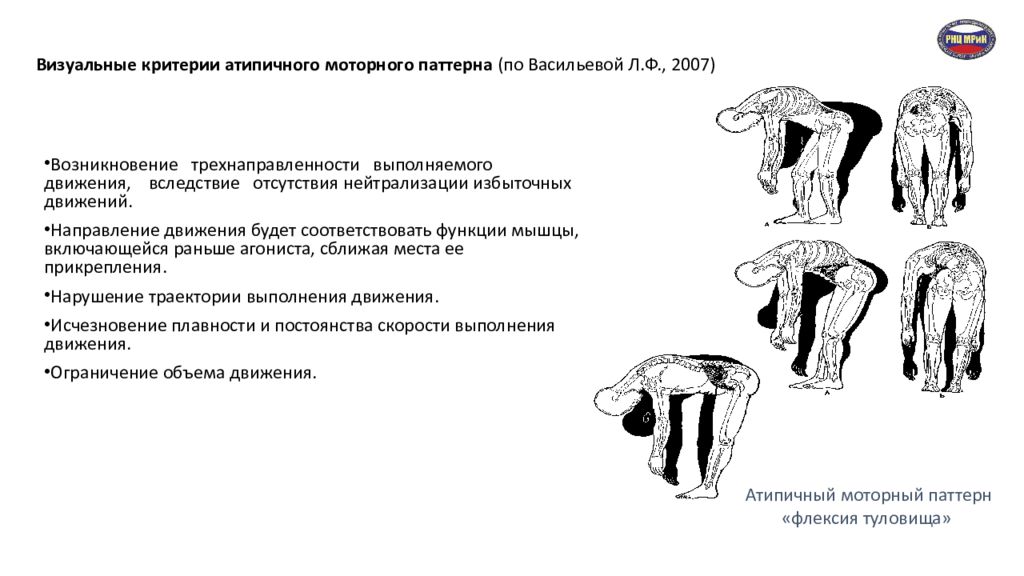

Возникновение трехнаправленности выполняемого движения, вследствие отсутствия нейтрализации избыточных движений. Направление движения будет соответствовать функции мышцы, включающейся раньше агониста, сближая места ее прикрепления. Нарушение траектории выполнения движения. Исчезновение плавности и постоянства скорости выполнения движения. Ограничение объема движения. Атипичный моторный паттерн «флексия туловища»

Слайд 20

Варианты индивидуальной походки Характеристики шага индивидуальны для каждого человека. Размер шага зависит, от роста человека, который определяет длину нижних конечностей, но также и от характера психотипа самого человека. Каждый ходит в своей манере. Некоторые походки являются искусственными, как на показе мод или военный строевой шаг.

Слайд 21

Патологические варианты походки (синдром нарушения походки) паретическая (больной идет волоча, переставляя ноги — наблюдается при периферических парезах), спастическая (больной с трудом сгибает ноги в коленных суставах и с трудом отрывает их от пола, идет мелкими шагами, цепляя пальцами за пол; нога «косит»; при двустороннем спастическом гемипарезе, спастическом нижнем парапарезе создается впечатление, что больной цепляет одну ногу за другую при ходьбе), атактическая (больной при ходьбе широко расставляет ноги, раскачивается из стороны в сторону, балансирует руками, походка напоминает походку пьяного— наблюдается при поражениях мозжечка и спинного мозга), табетическая (больной идет, не ощущая под собой почву, не очень уверенно, как по вате, по ковру, походка ухудшается при закрытых глазах; наблюдается при фуникулярном миелозе, при спинальном табесе), кукольная (больной напоминает куклу, манекен, идет мелкими шажками, слегка сгибая ноги в коленных суставах, взгляд устремлен в одну точку; отмечается при болезни и синдроме Паркинсона), утиная (больной идет, переваливаясь с боку на бок) — бывает при патологии тазобедренных суставов), танцующая (в виде гиперкинезов; бывает при малой хорее, при гепатоцеребральной дистрофии), истерическая — походка Тодда (больной при ходьбе производит сложные, вычурные движения, волочит ноги за собой, «подметая пол» ими, делает излишние движения) — бывает при истерии. перонеальная, или степпаж при поражении малоберцовых мышц (больной, идя по ровному полу, поднимает ногу как бы взбираясь по ступенькам отвисающая при этом стопа при опускании ноги шлепает по полу); торсионно-дистоническая (туловище больного производит тонические вращательные движения вокруг своей оси); атетозно-хореическая при хорее Гентингтона и хореическую ("кидающую") при малой хорее; своеобразные приспособительные изменения походки при избирательном поражении той или другой мышцы ног или спины, анкилозах, сухожильных ретракций (например, "кланяющаяся" походка при пояснично-крестцовом радикулите).

Слайд 22

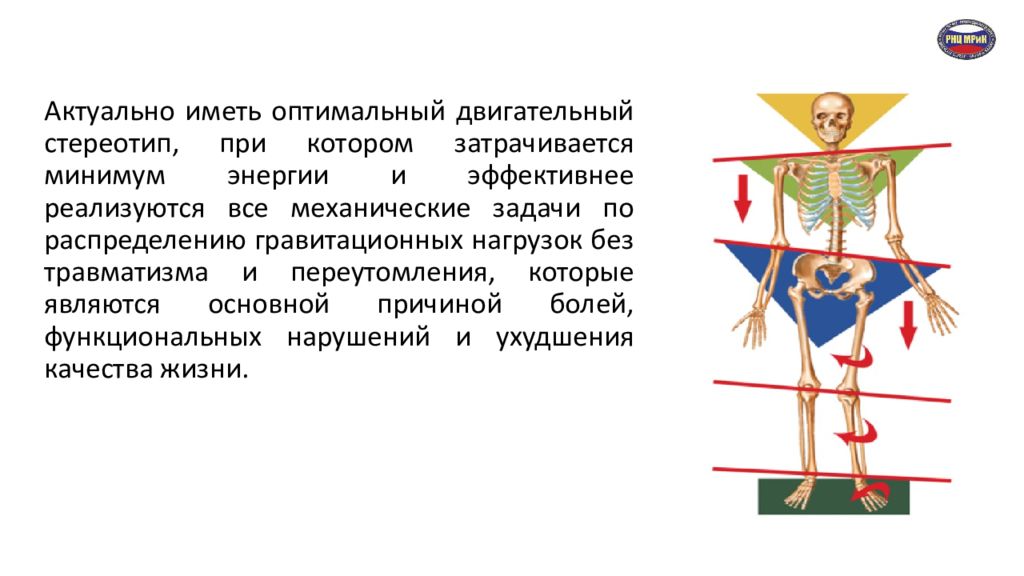

Актуально иметь оптимальный двигательный стереотип, при котором затрачивается минимум энергии и эффективнее реализуются все механические задачи по распределению гравитационных нагрузок без травматизма и переутомления, которые являются основной причиной болей, функциональных нарушений и ухудшения качества жизни.

Слайд 23

Но стоит ли добиваться идеальных пропорций и параметров опорно-двигательного аппарата? Это невозможно из-за огромного количества воздействующих на человека ежесекундно динамических и статических сил, к которым тело вынужденно постоянно приспосабливаться, жертвуя своей энергией, запасом функциональных возможностей и структурной стабильностью (т.е. здоровьем). Необходимо стремиться не к идеалу, не к безукоризненной среднестатистической геометрии, а максимально возможной для конкретного состояния функциональной вариантивности статических и динамических функций. Учитывая то, что скелет является пассивным каркасом, а мышечно-связочный аппарат активным, можем сделать простой вывод, что именно он (мышечный каркас) формирует конструкцию, строение всех суставных сочленений и их слаженную механическую работу. На него и надо делать ставку в этом вопросе, т.е. регулярно тренировать мышцы, как постуральной, так и антигравитационной направленности.

Слайд 24

По мнению проф. А.Ф. Каптелина (1986), оценка функционального состояния позвоночного столба должна включать определение таких параметров, как гибкость, стабильность, определяемая абсолютной силой, силовой выносливостью и состоянием связочного аппарата, равновесие, характеризуемое правильным направлением проекции ОЦМТ, симметричность и гармоничность.

Слайд 25

БАЗОВЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ Анохин П.К. (1935) теория «функциональных систем» Бернштейн Н.А. (1947) психофизиологическая концепция многоуровневой модели построения движений Могендович М.Р. (1957) концепция кинезофилии и теория «моторно-висцеральных рефлексов»

Слайд 26

ПОСТУЛАТЫ КОНЦЕПЦИИ КИНЕЗОФИЛИИ (по Могендовичу М.Р., 1957) Постоянная потребность – влечение к движениям, как частный случай концепции «информационного голода» Примат моторики (проприо- и экстерорецепции над интерорецепцией) в регуляции деятельности функциональных систем организма («моторно-висцеральные рефлексы») Движение, проявляемое в форме динамических стереотипов (двигательного навыка), как основа саногенетических и адаптационных механизмов интеграции взаимоотношений внешней и внутренней сред организма

Слайд 27

УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ (по Бернштейну Н.А., 1947) Субкортикальные уровни построения Кортикальные уровни построения Рубро-спинальный уровень палеокинетических регуляций (А) Таламо-паллидарный уровень синергий и штампов (В) Пирамидно-стриальный уровень пространственного поля (С) Теменно-премоторный уровень действий (Д) Уровни лежащие выше уровня действий (Е) Изолированная мышца Мышечная группа Двигательный стереотип Смысловой двигательный акт Мотивационный двигательный акт Высшие (сознательные) уровни Кондиционные способности (тонус, сила, выносливость, гибкость, скорость и др.) Координационные способности (точность, меткость, ловкость и др.) Конструктивные способности (бытовые, профессиональные, спортивные) Низшие (кинематические) уровни Творческие способности

Слайд 28

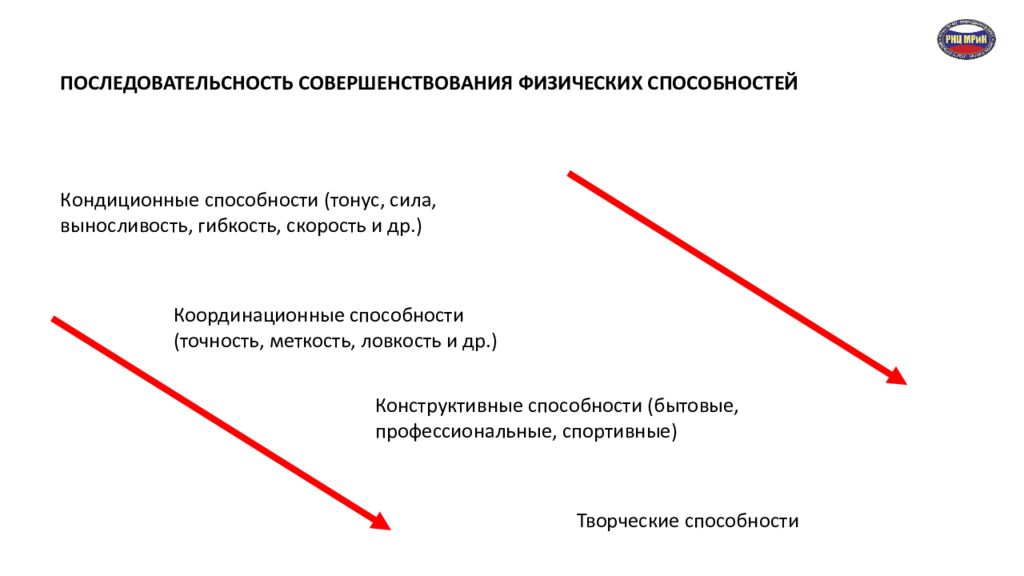

Кондиционные способности (тонус, сила, выносливость, гибкость, скорость и др.) Координационные способности (точность, меткость, ловкость и др.) Конструктивные способности (бытовые, профессиональные, спортивные) Творческие способности ПОСЛЕДОВАТЕЛЬСНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Слайд 29

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ И ОПОРЫ восстановление выносливости к статической и динамической нагрузке нормализация трофики восстановление мышечной силы восстановление амплитуды движений восстановление статической и динамической координации

Слайд 30

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ (по Анохину П.К., 1935) Подготовительный этап Цель — обеспечение условий для создания двигательного навыка Задачи: - создать предпосылки для физической готовности к освоению двигательного навыка - обеспечить психическую готовность к последующим этапам Этап начального обучения Цель — сформировать умение выполнять необходимое двигательное действие хотя бы в “грубой” несовершенной форме Задачи: - дать общее представление о разучиваемом двигательном действии - обучить отдельным фазам и элементам техники двигательных действий - предупредить или устранить ненужные движения и грубые искажения структуры двигательного действия Этап углубленного разучивания Цель — довести первоначальное, “грубое” владение техникой действия до относительного совершенства Задачи: - дать четкое представление о структуре движения - сформировать общий ритм двигательного навыка и добиться свободного слитного выполнения его отдельных элементов - уточнить технику выполнения движения по ее пространственным, временным и динамическим характеристикам в соответствии с индивидуальными особенностями пациентов Завершающий этап Цель – закрепление и дальнейшее совершенствование приобретенного двигательного акта Задачи: - закрепить освоенный двигательный навык - расширить диапазон вариативности его использования в повседневной жизни - завершить индивидуализацию техники в соответствии с достигнутой степенью развития индивидуальных возможностей - автоматизация разученной техники двигательного навыка

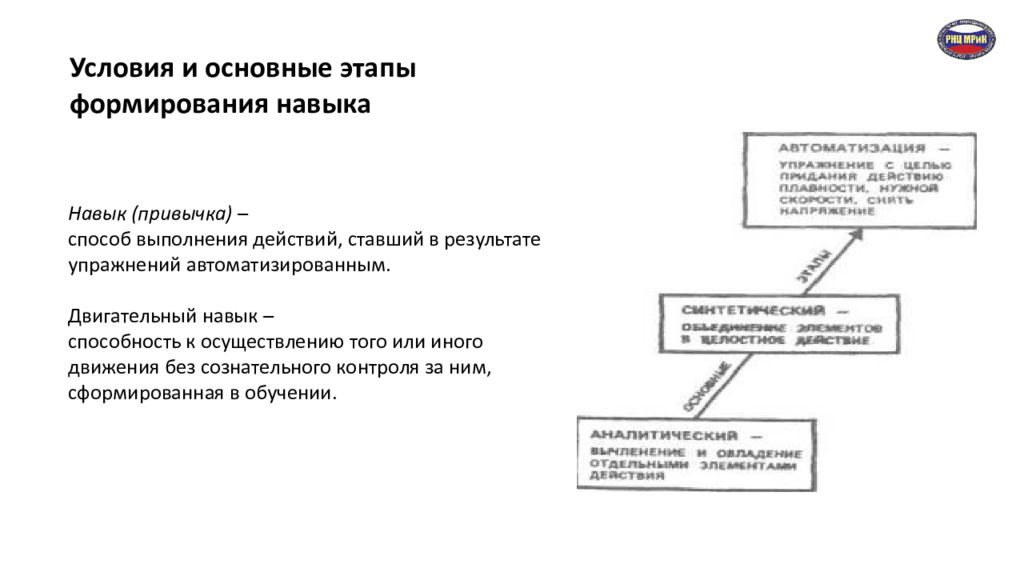

Слайд 31

Навык (привычка) – способ выполнения действий, ставший в результате упражнений автоматизированным. Двигательный навык – способность к осуществлению того или иного движения без сознательного контроля за ним, сформированная в обучении. Условия и основные этапы формирования навыка

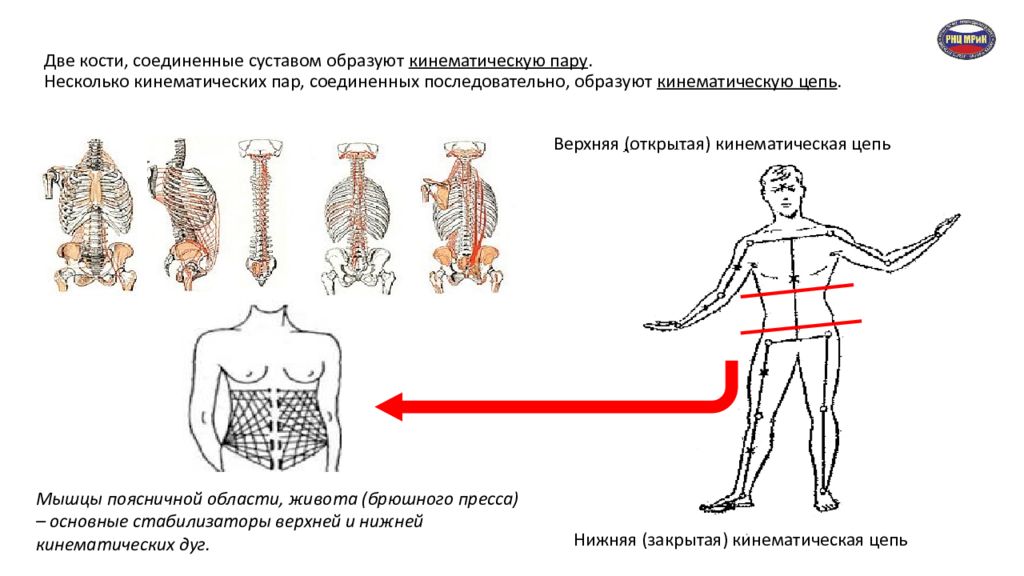

Верхняя (открытая) кинематическая цепь Нижняя (закрытая) кинематическая цепь Мышцы поясничной области, живота (брюшного пресса) – основные стабилизаторы верхней и нижней кинематических дуг.

Слайд 33

В своей практике врачи ортопеды-травматологи, мануальные терапевты, врачи ЛФК часто применяют функциональные тесты позволяющие оценить силу мышц и координацию движений. Как правило, используются они разрозненно и при трактовке их результатов отсутствует системный подход. Учитывая это нами была разработана батарея тестов на основании анализа классических тестов для оценки гибкости, силы, выносливости к статической и динамической нагрузке, и статической и динамической координации движений, которые применяются в России и за рубежом. Субъективные клинические методы оценки

Слайд 34

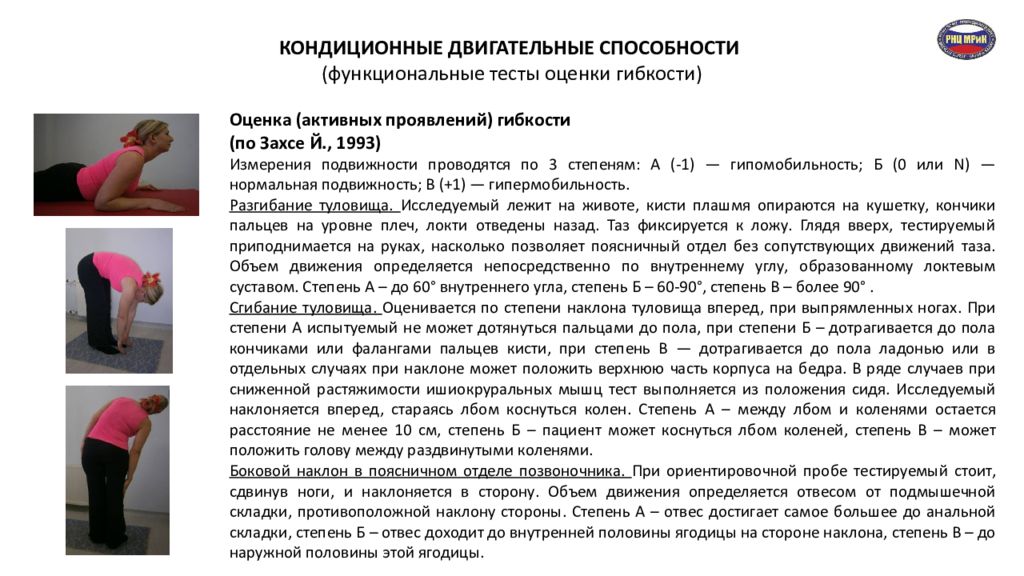

КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки гибкости) Оценка (активных проявлений) гибкости ( по Захсе Й., 1993) Измерения подвижности проводятся по 3 степеням: А (-1) — гипомобильность; Б (0 или N ) — нормальная подвижность; В (+1) — гипермобильность. Разгибание туловища. Исследуемый лежит на животе, кисти плашмя опираются на кушетку, кончики пальцев на уровне плеч, локти отведены назад. Таз фиксируется к ложу. Глядя вверх, тестируемый приподнимается на руках, насколько позволяет поясничный отдел без сопутствующих движений таза. Объем движения определяется непосредственно по внутреннему углу, образованному локтевым суставом. Степень А – до 60° внутреннего угла, степень Б – 60-90°, степень В – более 90°. Сгибание туловища. Оценивается по степени наклона туловища вперед, при выпрямленных ногах. При степени А испытуемый не может дотянуться пальцами до пола, при степени Б – дотрагивается до пола кончиками или фалангами пальцев кисти, при степень В — дотрагивается до пола ладонью или в отдельных случаях при наклоне может положить верхнюю часть корпуса на бедра. В ряде случаев при сниженной растяжимости ишиокруральных мышц тест выполняется из положения сидя. Исследуемый наклоняется вперед, стараясь лбом коснуться колен. Степень А – между лбом и коленями остается расстояние не менее 10 см, степень Б – пациент может коснуться лбом коленей, степень В – может положить голову между раздвинутыми коленями. Боковой наклон в поясничном отделе позвоночника. При ориентировочной пробе тестируемый стоит, сдвинув ноги, и наклоняется в сторону. Объем движения определяется отвесом от подмышечной складки, противоположной наклону стороны. Степень А – отвес достигает самое большее до анальной складки, степень Б – отвес доходит до внутренней половины ягодицы на стороне наклона, степень В – до наружной половины этой ягодицы.

Слайд 35: КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной силы)

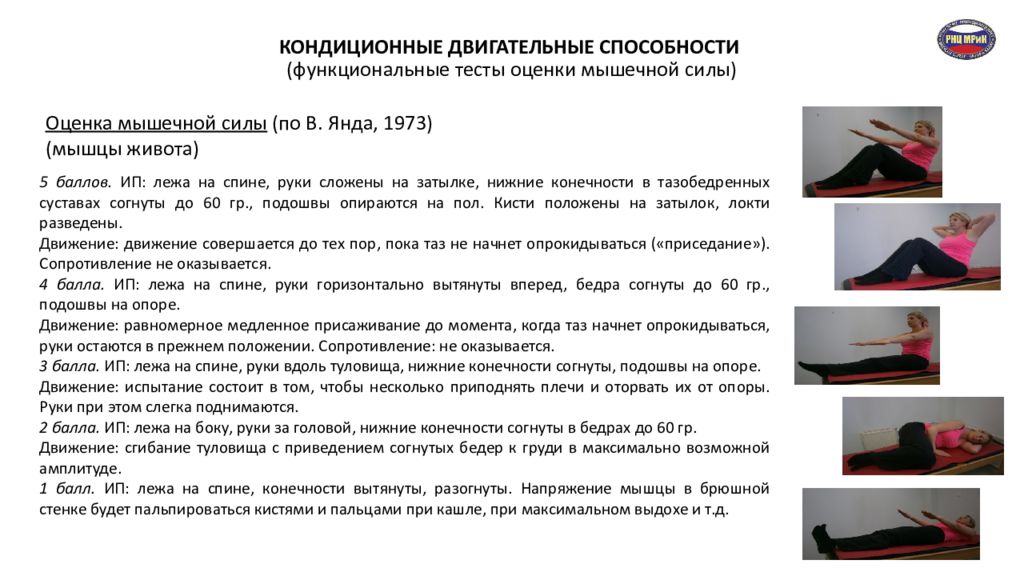

Оценка мышечной силы (по В. Янда, 1973) (мышцы живота) 5 баллов. ИП: лежа на спине, руки сложены на затылке, нижние конечности в тазобедренных суставах согнуты до 60 гр., подошвы опираются на пол. Кисти положены на затылок, локти разведены. Движение: движение совершается до тех пор, пока таз не начнет опрокидываться («приседание»). Сопротивление не оказывается. 4 балла. ИП: лежа на спине, руки горизонтально вытянуты вперед, бедра согнуты до 60 гр., подошвы на опоре. Движение: равномерное медленное присаживание до момента, когда таз начнет опрокидываться, руки остаются в прежнем положении. Сопротивление: не оказывается. 3 балла. ИП: лежа на спине, руки вдоль туловища, нижние конечности согнуты, подошвы на опоре. Движение: испытание состоит в том, чтобы несколько приподнять плечи и оторвать их от опоры. Руки при этом слегка поднимаются. 2 балла. ИП: лежа на боку, руки за головой, нижние конечности согнуты в бедрах до 60 гр. Движение: сгибание туловища с приведением согнутых бедер к груди в максимально возможной амплитуде. 1 балл. ИП: лежа на спине, конечности вытянуты, разогнуты. Напряжение мышцы в брюшной стенке будет пальпироваться кистями и пальцами при кашле, при максимальном выдохе и т.д. КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной силы)

Слайд 36: КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной силы)

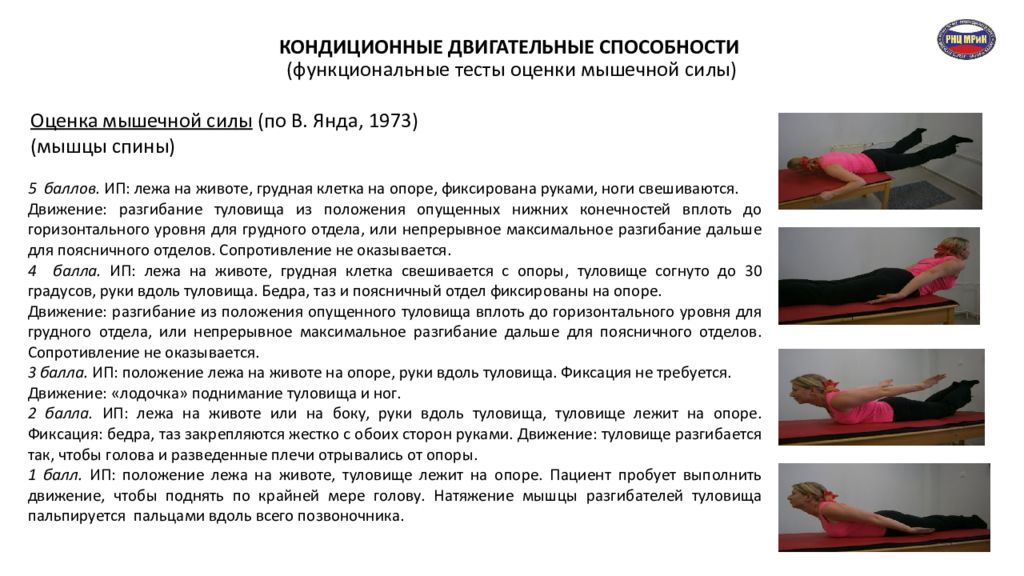

Оценка мышечной силы (по В. Янда, 1973) (мышцы спины) 5 баллов. ИП: лежа на животе, грудная клетка на опоре, фиксирована руками, ноги свешиваются. Движение: разгибание туловища из положения опущенных нижних конечностей вплоть до горизонтального уровня для грудного отдела, или непрерывное максимальное разгибание дальше для поясничного отделов. Сопротивление не оказывается. 4 балла. ИП: лежа на животе, грудная клетка свешивается с опоры, туловище согнуто до 30 градусов, руки вдоль туловища. Бедра, таз и поясничный отдел фиксированы на опоре. Движение: разгибание из положения опущенного туловища вплоть до горизонтального уровня для грудного отдела, или непрерывное максимальное разгибание дальше для поясничного отделов. Сопротивление не оказывается. 3 балла. ИП: положение лежа на животе на опоре, руки вдоль туловища. Фиксация не требуется. Движение: «лодочка» поднимание туловища и ног. 2 балла. ИП: лежа на животе или на боку, руки вдоль туловища, туловище лежит на опоре. Фиксация: бедра, таз закрепляются жестко с обоих сторон руками. Движение: туловище разгибается так, чтобы голова и разведенные плечи отрывались от опоры. 1 балл. ИП: положение лежа на животе, туловище лежит на опоре. Пациент пробует выполнить движение, чтобы поднять по крайней мере голову. Натяжение мышцы разгибателей туловища пальпируется пальцами вдоль всего позвоночника. КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной силы)

Слайд 37: КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной выносливости)

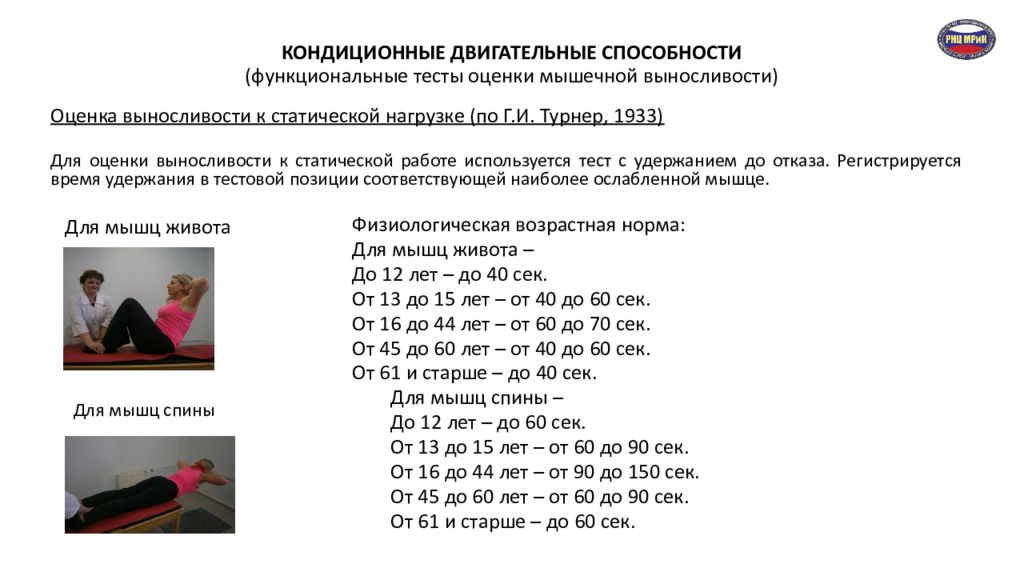

Оценка выносливости к статической нагрузке (по Г.И. Турнер, 1933) Для оценки выносливости к статической работе используется тест с удержанием до отказа. Регистрируется время удержания в тестовой позиции соответствующей наиболее ослабленной мышце. Для мышц живота КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной выносливости) Для мышц спины Физиологическая возрастная норма: Для мышц живота – До 12 лет – до 40 сек. От 13 до 15 лет – от 40 до 60 сек. От 16 до 44 лет – от 60 до 70 сек. От 45 до 60 лет – от 40 до 60 сек. От 61 и старше – до 40 сек. Для мышц спины – До 12 лет – до 60 сек. От 13 до 15 лет – от 60 до 90 сек. От 16 до 44 лет – от 90 до 150 сек. От 45 до 60 лет – от 60 до 90 сек. От 61 и старше – до 60 сек.

Слайд 38: КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной выносливости)

Оценка выносливости к динамической нагрузке (по Г.И. Турнер, 1933) Для оценки выносливости к динамической работе пациенту предлагается выполнять тестовое движение в среднем темпе до отказа от нагрузки в течении 1 мин. КОНДИЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки мышечной выносливости) Физиологическая возрастная норма: Для мышц живота До 12 лет – до 20 раз От 13 до 15 лет –до 3 0 раз От 16 до 44 лет –до 4 0 раз От 45 60 лет – до 3 0 раз От 61 и старше – до 20 раз Для мышц спины До 12 лет – до 20 раз От 13 до 15 лет –до 3 0 раз От 16 до 44 лет –до 4 0 раз От 45 60 лет – до 3 0 раз От 61 и старше – до 20 раз

Слайд 39

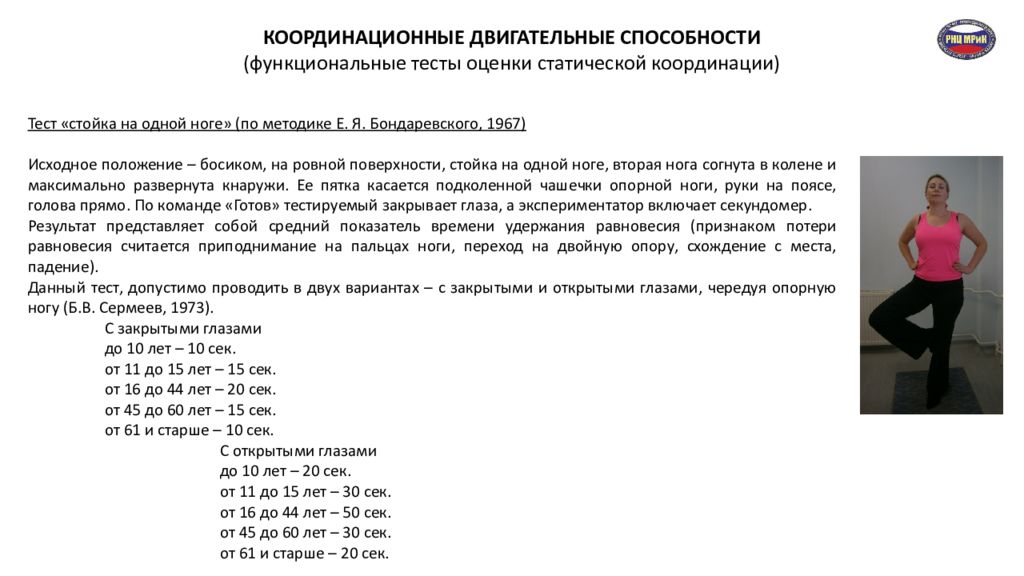

КООРДИНАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки статической координации) Тест «стойка на одной ноге» (по методике Е. Я. Бондаревского, 1967) Исходное положение – босиком, на ровной поверхности, стойка на одной ноге, вторая нога согнута в колене и максимально развернута кнаружи. Ее пятка касается подколенной чашечки опорной ноги, руки на поясе, голова прямо. По команде «Готов» тестируемый закрывает глаза, а экспериментатор включает секундомер. Результат представляет собой средний показатель времени удержания равновесия (признаком потери равновесия считается приподнимание на пальцах ноги, переход на двойную опору, схождение с места, падение). Данный тест, допустимо проводить в двух вариантах – с закрытыми и открытыми глазами, чередуя опорную ногу (Б.В. Сермеев, 1973). С закрытыми глазами до 10 лет – 10 сек. от 11 до 15 лет – 15 сек. от 16 до 44 лет – 20 сек. от 45 до 60 лет – 15 сек. от 61 и старше – 10 сек. С открытыми глазами до 10 лет – 20 сек. от 11 до 15 лет – 30 сек. от 16 до 44 лет – 50 сек. от 45 до 60 лет – 30 сек. от 61 и старше – 20 сек.

Слайд 40: Тест ходьбы на месте (по методике Fukuda- Unterberger, 1959)

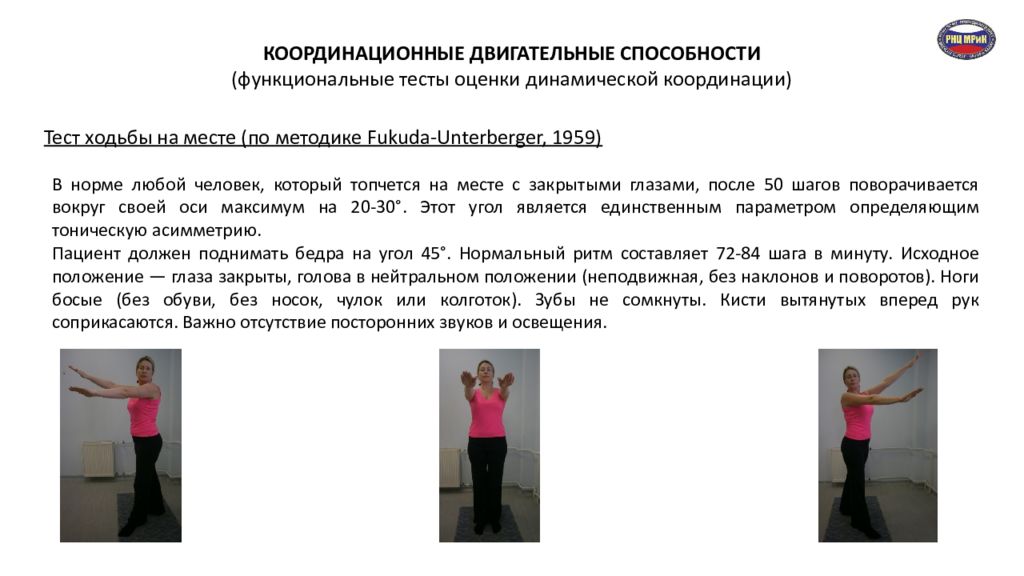

КООРДИНАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОС T И (функциональные тесты оценки динамической координации) В норме любой человек, который топчется на месте с закрытыми глазами, после 50 шагов поворачивается вокруг своей оси максимум на 20-30°. Этот угол является единственным параметром определяющим тоническую асимметрию. Пациент должен поднимать бедра на угол 45°. Нормальный ритм составляет 72-84 шага в минуту. Исходное положение — глаза закрыты, голова в нейтральном положении (неподвижная, без наклонов и поворотов). Ноги босые (без обуви, без носок, чулок или колготок). Зубы не сомкнуты. Кисти вытянутых вперед рук соприкасаются. Важно отсутствие посторонних звуков и освещения.

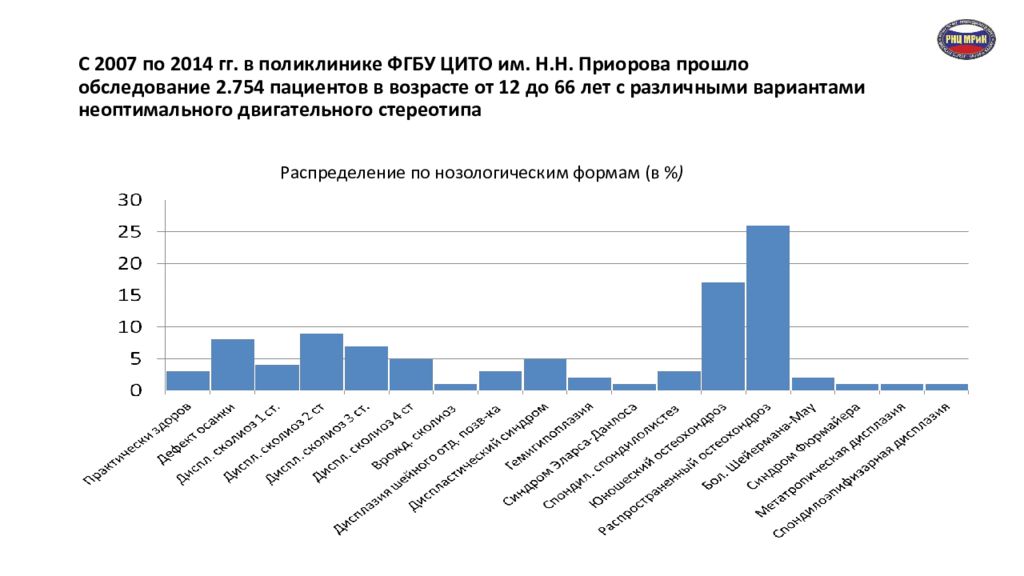

Слайд 41: С 2007 по 2014 гг. в поликлинике ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова прошло обследование 2.754 пациентов в возрасте от 12 до 66 лет с различными вариантами неоптимального двигательного стереотипа

Распределение по нозологическим формам (в % )

Слайд 42

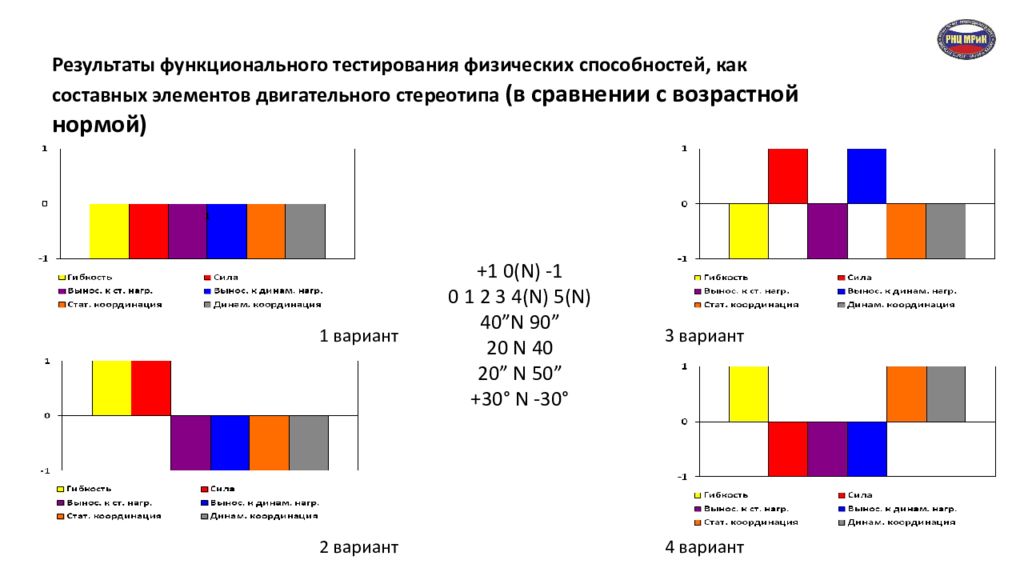

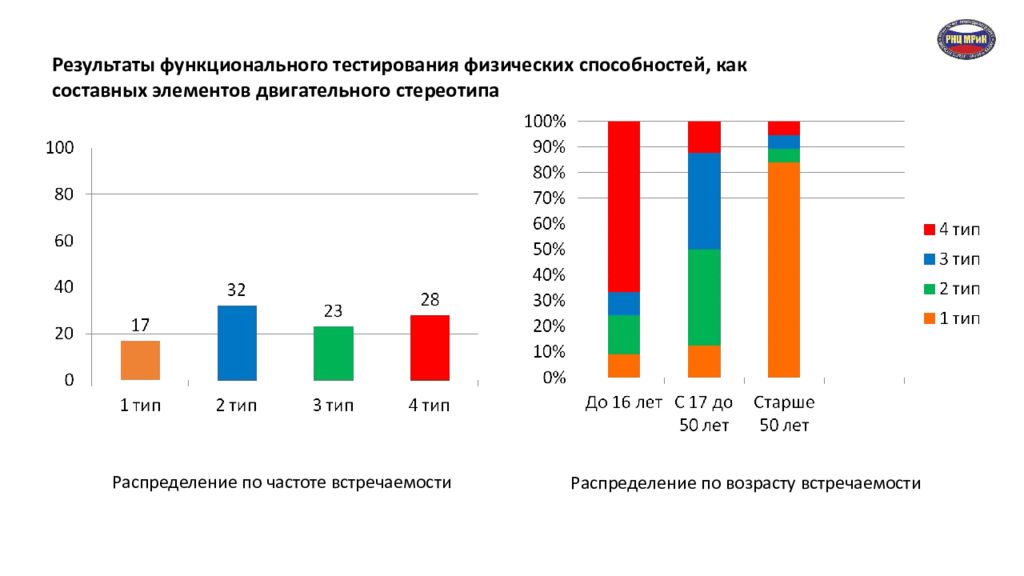

1 вариант 3 вариант 2 вариант 4 вариант Результаты функционального тестирования физических способностей, как составных элементов двигательного стереотипа (в сравнении с возрастной нормой) +1 0( N) -1 0 1 2 3 4(N) 5(N) 40”N 90” 20 N 40 20” N 50” + 30° N -30°

Слайд 43

Результаты функционального тестирования физических способностей, как составных элементов двигательного стереотипа Распределение по частоте встречаемости Распределение по возрасту встречаемости

Слайд 44

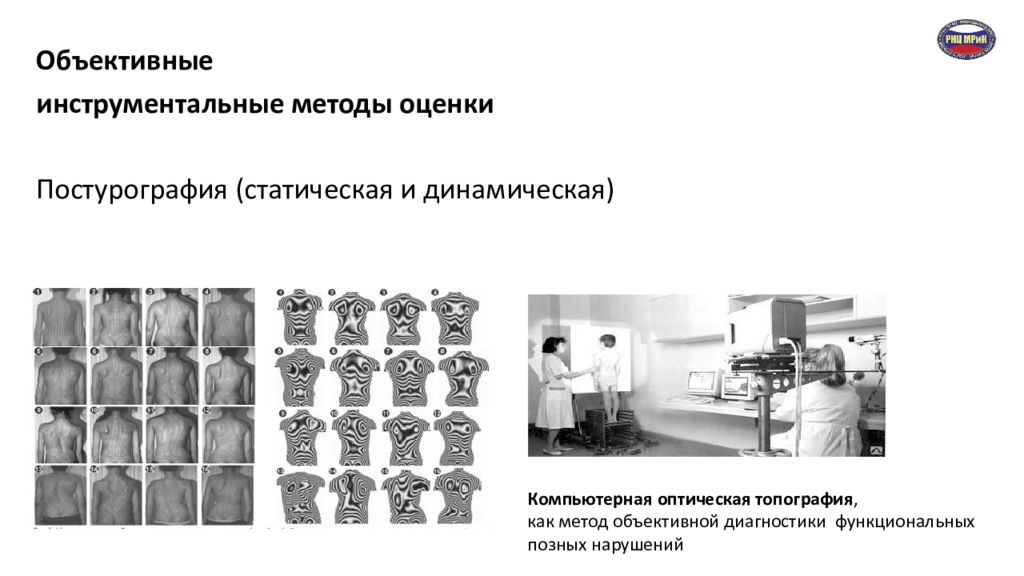

Компьютерная оптическая топография, как метод объективной диагностики функциональных позных нарушений Объективные инструментальные методы оценки Постурография (статическая и динамическая)

Слайд 45

Pegasus – это лечебно-диагностическая система, которая позволяет проводить точные и объективные измерения во всех трех плоскостях для поясничного отдела позвоночника, направленные на оценку гибкости и мышечной силы, а на основании данных, полученных в ходе измерений, назначить необходимую программу тренировки. Комплекс тренажеров Dr. Wolff « Back-Check » позволяющий проводить тензодинамометрию и в зависимости от полученных результатов рекомендовать ту или иную программу тренировки

Слайд 46

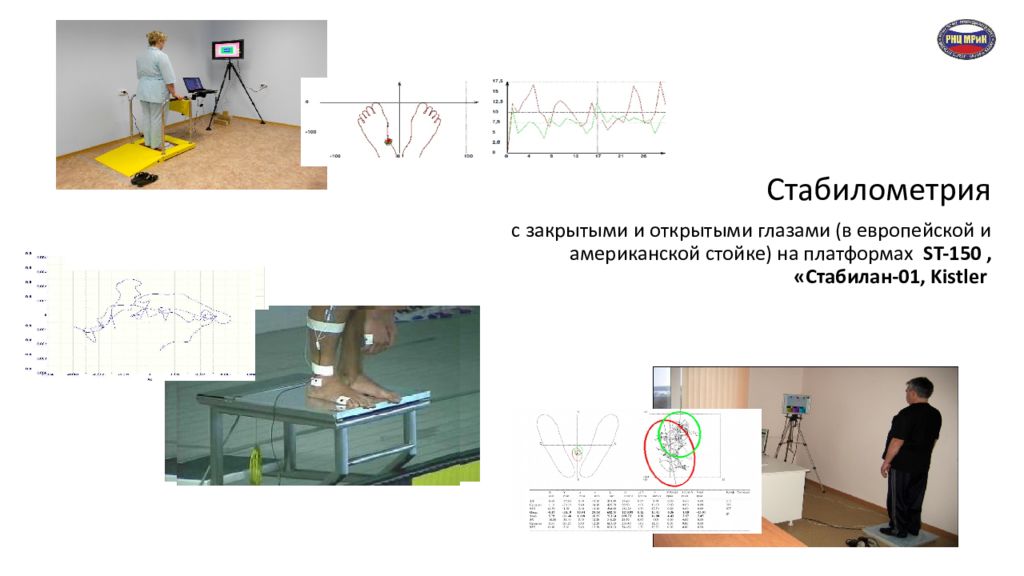

C табилометрия с закрытыми и открытыми глазами (в европейской и американской стойке) на платформах ST-150, «Стабилан-01, Kistler

Слайд 47

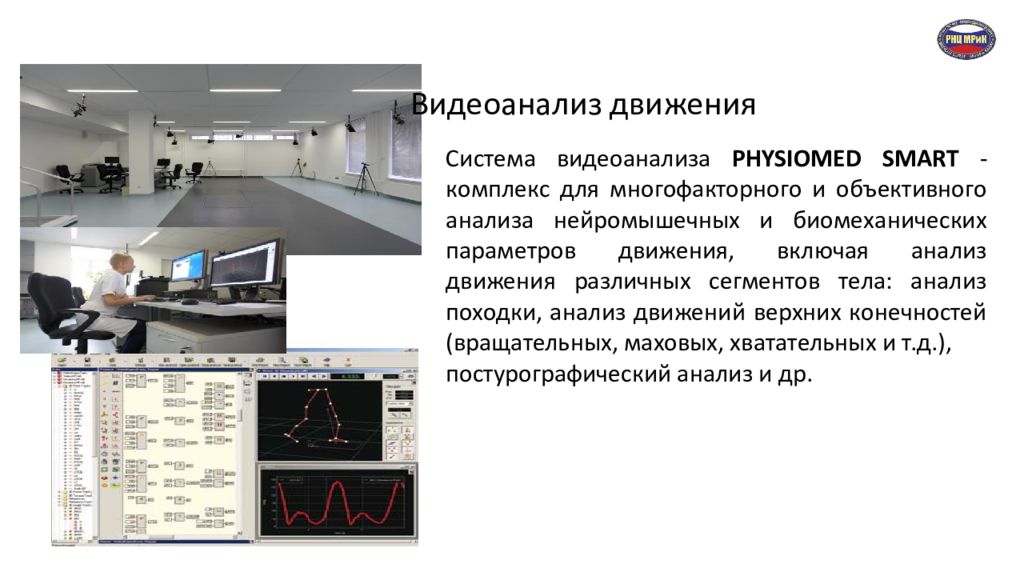

Система видеоанализа PHYSIOMED SMART - комплекс для многофакторного и объективного анализа нейромышечных и биомеханических параметров движения, включая анализ движения различных сегментов тела: анализ походки, анализ движений верхних конечностей (вращательных, маховых, хватательных и т.д.), постурографический анализ и др. Видеоанализ движения

Слайд 48

В зависимости от полученных данных функционального тестирования, подбирается весь комплекс лечебных мероприятий, в том числе, физические упражнения лечебной гимнастики.

Слайд 49

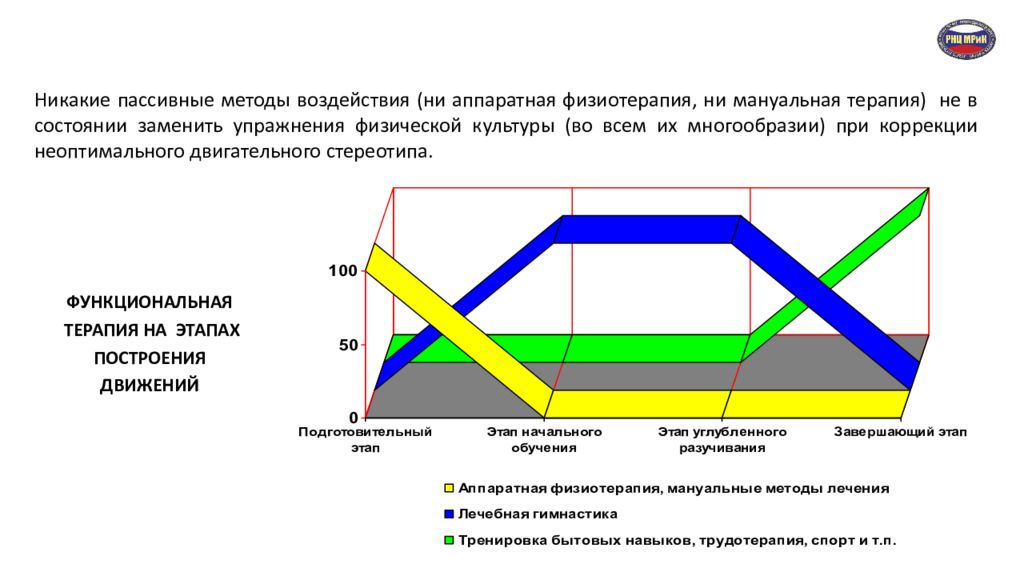

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НА ЭТАПАХ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ Никакие пассивные методы воздействия (ни аппаратная физиотерапия, ни мануальная терапия) не в состоянии заменить упражнения физической культуры (во всем их многообразии) при коррекции неоптимального двигательного стереотипа.

Слайд 50

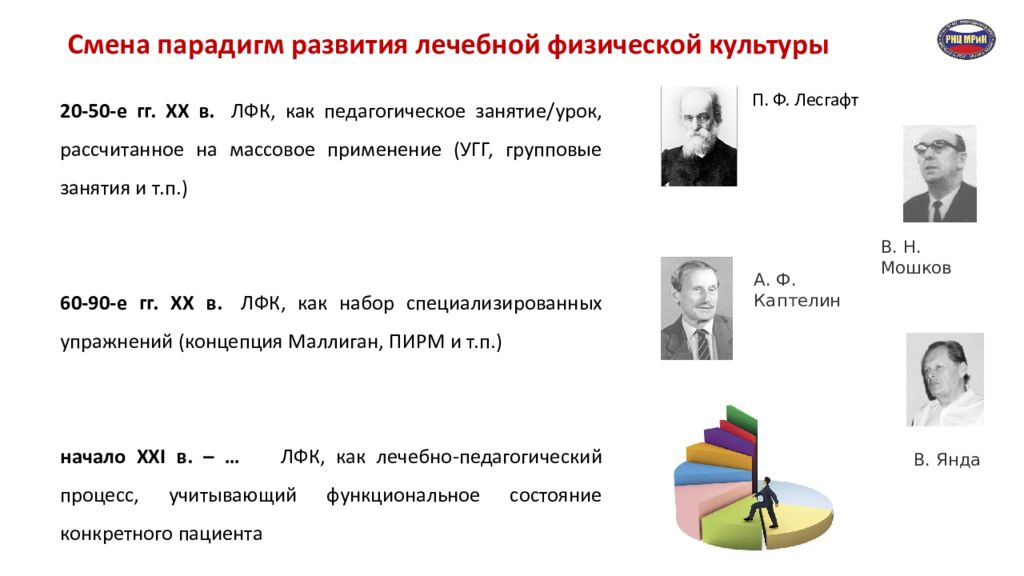

В. Н. Мошков П. Ф. Лесгафт Смена парадигм развития лечебной физической культуры 20-50-е гг. XX в. ЛФК, как педагогическое занятие/урок, рассчитанное на массовое применение (УГГ, групповые занятия и т.п.) 60-90-е гг. XX в. ЛФК, как набор специализированных упражнений (концепция Маллиган, ПИРМ и т.п.) начало XXI в. – … ЛФК, как лечебно-педагогический процесс, учитывающий функциональное состояние конкретного пациента В. Янда А. Ф. Каптелин