Первый слайд презентации: Органическое вещество в литогенезе

Лекция 5 ОВ в стратисфере, распределение и состав

Слайд 2

Владимир Иванович Вернадский Николай Брониславович Вассоевич Основоположники органической концепции генезиса нефти – выдающиеся русские геохимики

Слайд 3: Основные процессы нефтеобразования

Для формирования нефтегазоносного бассейна (НГБ) и в его недрах залежей и месторождений нефтяных и газовых флюидов необходимо в осадочно-породном бассейне формирование мощного комплекса пород, состав, строение, прогрессивный литогенез и условия залегания которого обусловливают генерацию ( Г ), аккумуляцию ( А ) углеводородных флюидов и консервацию ( К ) залежей нефти и/или газа - ГАК. Генерация углеводородных флюидов начинается в седиментогенезе из ОВ осадков, продолжается в диагенезе и раннем катагенезе и в среднем катагенезе – главной зоне нефтеобразования (ГЗН). Главная зона конденсатообразования ( ГЗК ) находится в более жестких термобарических условиях, а еще глубже - главная зона газообразования ( ГЗГ ).

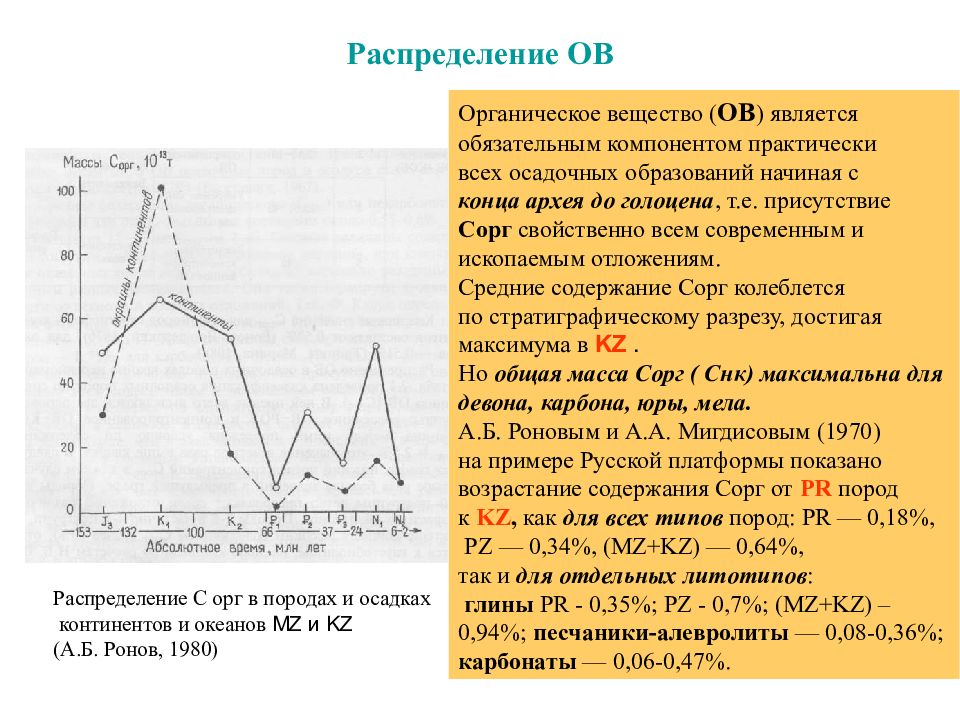

Слайд 4: Распределение ОВ

Распределение С орг в породах и осадках континентов и океанов MZ и KZ (А.Б. Ронов, 1980) Органическое вещество ( ОВ ) является обязательным компонентом практически всех осадочных образований начиная с конца архея до голоцена, т.е. присутствие Сорг свойственно всем современным и ископаемым отложениям. Средние содержание Сорг колеблется по стратиграфическому разрезу, достигая максимума в KZ. Но общая масса Сорг ( Снк) максимальна для девона, карбона, юры, мела. А.Б. Роновым и А.А. Мигдисовым (1970) на примере Русской платформы показано возрастание содержания Сорг от PR пород к KZ, как для всех типов пород: PR — 0,18%, PZ — 0,34%, ( MZ + KZ ) — 0,64%, так и для отдельных литотипов : глины PR - 0,35%; PZ - 0,7%; ( MZ + KZ ) – 0,94%; песчаники-алевролиты — 0,08-0,36%; карбонаты — 0,06-0,47%. MZ KZ

Слайд 5: ОВ, концентрация и распространение

Среднее содержание Сорг или некарбонатного углерода (Снк) для осадочных пород составляет около 0,55-0,6%, что соответствует 13-15 кг Сорг на 1 м 3. Ф. Кларк определил величину Сорг для осадочных пород — 0,65%, субкларк для глинистых — 0,80%. П. Траск определил субкларк для кластических пород — 0,75%, для карбонатов — 0,49%. Он установил, что в « глинистых породах содержание Сорг в два раза больше, чем в алевритовых, а в последних - в два раза больше, чем в песчаных.» - закономерность Траска (Н.Б.Вассоевича ) На долю каустобиолитов приходятся всего 2% обшей массы Сорг Обобщив данные разных исследователей Н.Б. Вассоевич рассчитал следующие субкларки Сорг : глинистые породы — 0,9%, алевритовые — 0,45%, песчаные и карбонатные — 0,2 %, среднее по всем типам пород - 0,58% Кларковые значения Сорг для всех пород стратисферы континентов составляют 0,50% (Ронов, Ярошевский, 1976), для океанов — 0,51% (Троцюк, Марина, 1988).

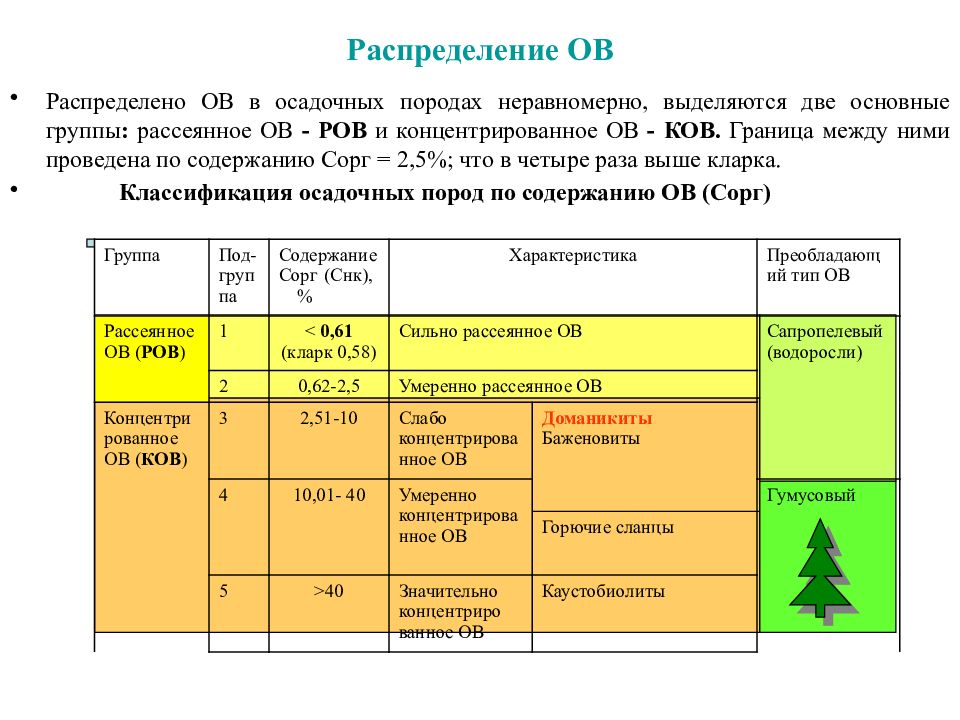

Слайд 6: Распределение ОВ

Распределено ОВ в осадочных породах неравномерно, выделяются две основные группы : рассеянное OB - РОВ и концентрированное ОВ - КОВ. Граница между ними проведена по содержанию Сорг = 2,5%; что в четыре раза выше кларка. Классификация осадочных пород по содержанию ОВ (Сорг) Группа Под - группа Содержание Сорг ( Снк ), % Характеристика Преобладающий тип ОВ Рассеянное ОВ ( РОВ ) 1 < 0,61 ( кларк 0,58) Сильно рассеянное ОВ Сапропелевый (водоросли) 2 0,62-2,5 Умеренно рассеянное ОВ Концентрированное ОВ ( КОВ ) 3 2,51-10 Слабо концентрированное ОВ Доманикиты Баженовиты Горючие сланцы 4 10,01- 40 Умеренно концентрированное ОВ Гумусовый 5 >40 Значительно концентриро ванное ОВ Каустобиолиты

Слайд 7: Типы пород по с o держанию ОВ

Своеобразной группой пород являются глинисто-карбонатные, иногда глинисто-карбонатно-кремнистые породы, содержащие Сорг в количестве, на порядок превышающий кларк. Они получили название доманикиты по их широкому распространению в доманиковом горизонте ( D 3 fr ) на с-в Русской плиты. По аналогии с доманикитами выделяют баженовиты ( J 3 волжский ярус Западной Сибири), хадумиты (Р g, хадумский горизонт Предкавказья). В настоящее время к доманикитам относятся породы карбонатно - глинистые или кремнисто - глинистые с содержанием Сорг > 5%. Породы сходного литологического состава, но содержащие Сорг (РОВ) в количестве от 1 - (0,5) до 5% называются доманикоиды. Сорг от 0, 3 до 0,5% - субдоманикоиды. Сорг > 25% - собственно сапропелиты. Концентрации Сорг в горючих сланцах, колеблется в пределах 15-25%.

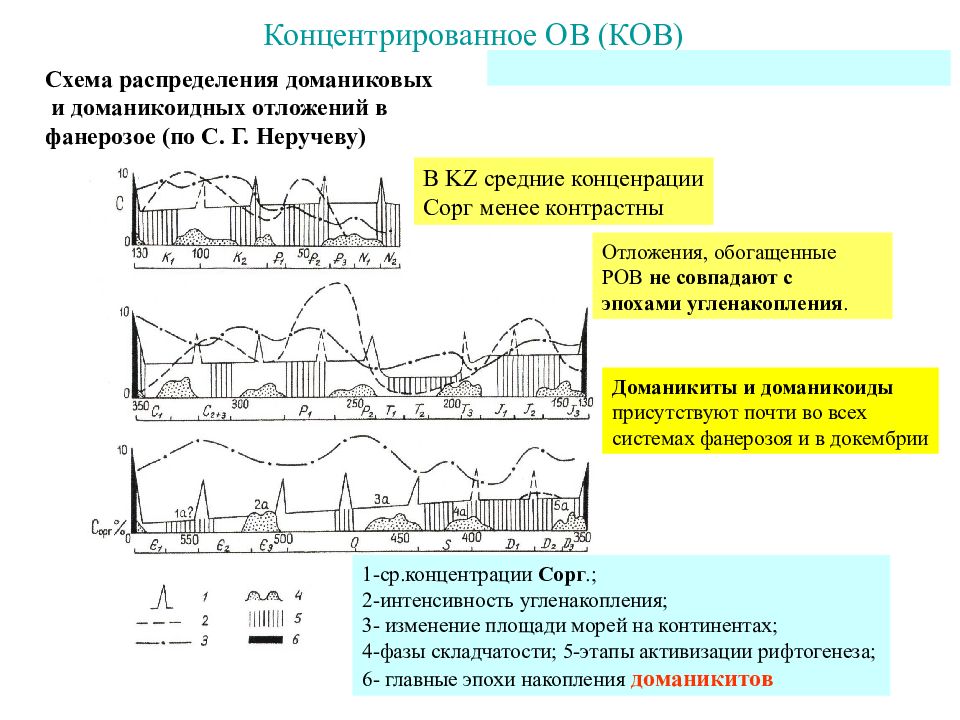

Слайд 8: Концентрированное ОВ (КОВ)

Схема распределения доманиковых и доманикоидных отложений в фанерозое (по С. Г. Неручеву) 1-ср.концентрации Сорг.; 2-интенсивность угленакопления; 3- изменение площади морей на континентах; 4-фазы складчатости; 5-этапы активизации рифтогенеза; 6- главные эпохи накопления доманикитов В KZ средние конценрации Сорг менее контрастны Отложения, обогащенные РОВ не совпадают с эпохами угленакопления. Доманикиты и доманикоиды присутствуют почти во всех системах фанерозоя и в докембрии

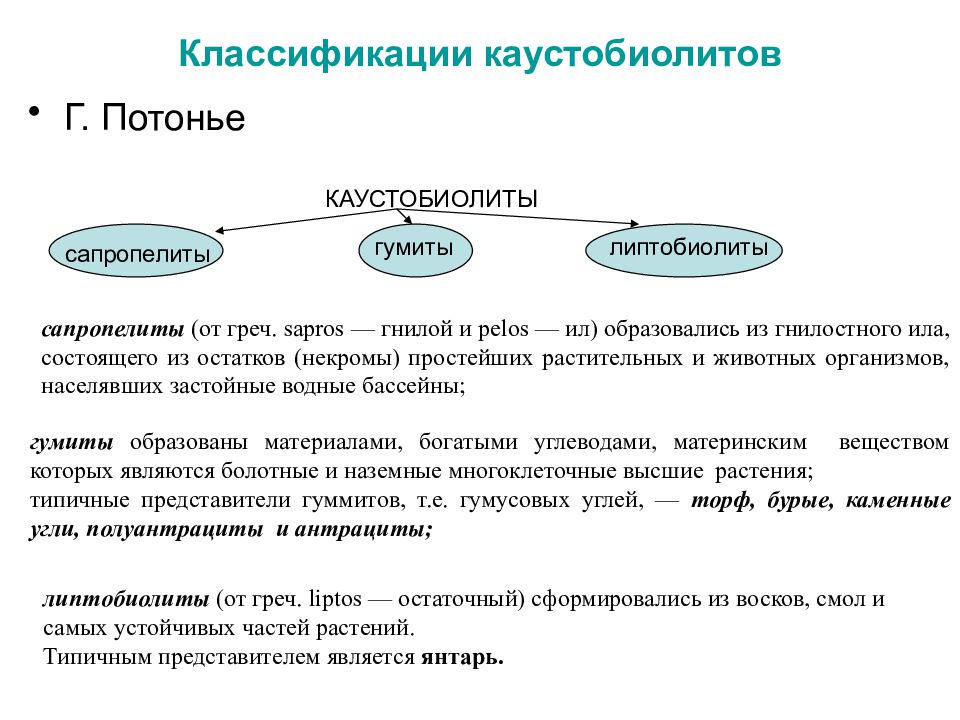

Слайд 9: Классификации каустобиолитов

Г. Потонье КАУСТОБИОЛИТЫ сапропелиты гумиты липтобиолиты сапропелиты (от греч. sapros — гнилой и pelos — ил) образовались из гнилостного ила, состоящего из остатков (некромы) простейших растительных и животных организмов, населявших застойные водные бассейны; гумиты образованы материалами, богатыми углеводами, материнским веществом которых являются болотные и наземные многоклеточные высшие растения; типичные представители гуммитов, т.е. гумусовых углей, — торф, бурые, каменные угли, полуантрациты и антрациты; липтобиолиты (от греч. liptos — остаточный) сформировались из восков, смол и самых устойчивых частей растений. Типичным представителем является янтарь.

Слайд 10: Типы ОВ

Классификация Г.Потонье применялась для КОВ (Сорг. > 40%). Та же терминология применялось и для РОВ, но впоследствии выяснилось, что спектр изменения состава РОВ значительно шире. Предлагались классификации. Основанные на разных признаках, например, вещественно-петрографический состав, элементный состав керогена, данные инфракрасной спектроскопии, изотопный состав органогенных элементов, молекулярный состав.

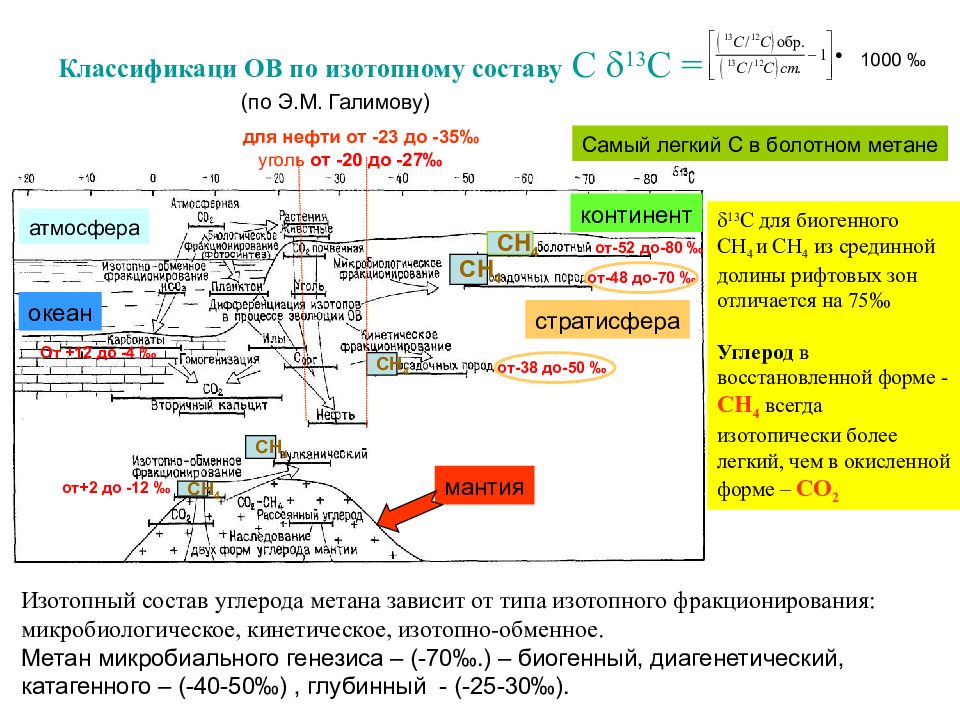

Слайд 11: Классификаци ОВ по изотопному составу С d 13 С =

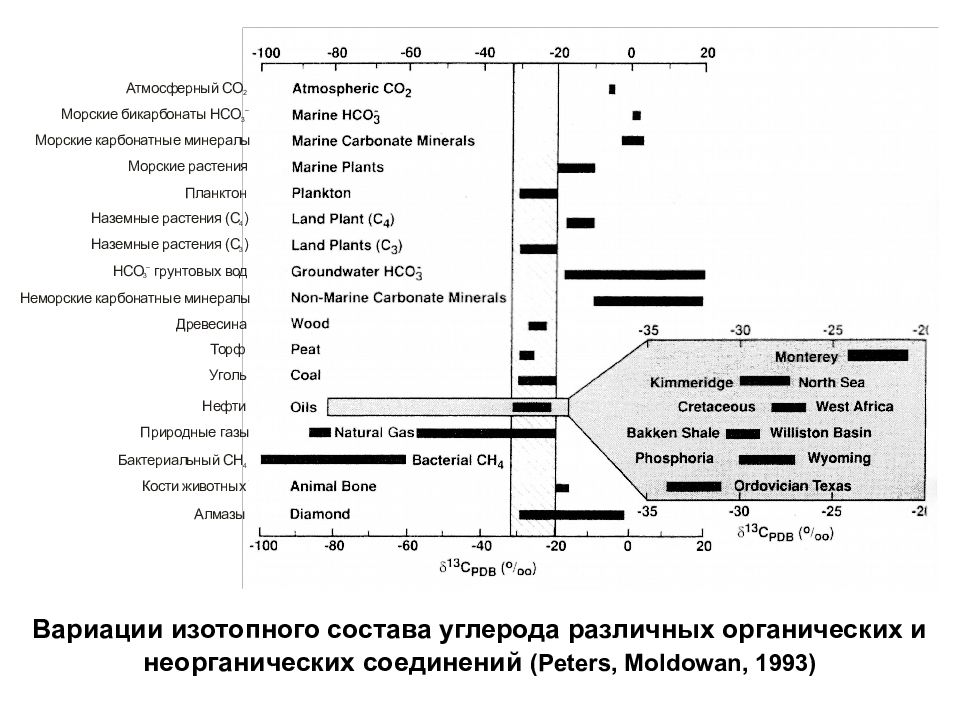

Распределение стабильных изотопов углерода в различных природных объектах (Э.М. Галимов) континент океан атмосфера стратисфера мантия СН 4 СН 4 СН 4 СН 4 СН 4 для нефти от -23 до -35 ‰ уголь от -20 до -27 ‰ Изотопный состав углерода метана зависит от типа изотопного фракционирования: микробиологическое, кинетическое, изотопно-обменное. Метан микробиального генезиса – (-70‰.) – биогенный, диагенетический, катагенного – (-40-50‰), глубинный - (-25-30‰). d 13 С для биогенного СН 4 и СН 4 из срединной долины рифтовых зон отличается на 75 ‰ Углерод в восстановленной форме - СН 4 всегда изотопически более легкий, чем в окисленной форме – СО 2 Самый легкий С в болотном метане 1000 ‰ (по Э.М. Галимову) от-52 до-80 ‰ от-48 до-70 ‰ От +12 до -4 ‰ от+2 до -12 ‰ от-38 до-50 ‰

Слайд 13: Изотопный состав углерода ОВ

Углерод наземного ЖВ по изотопному составу легче, чем морского, различие – (5-7)‰. Связано с тем, что при фотосинтезе организмы на континенте используют воздушный СО 2, а в океане СО 2 растворенный и растворенного бикарбоната, поэтому в море происходит обмен углерода СО 2 и НСО 3, углерод утяжеляется. В реакциях, где из функциональных групп уходит вода и СО 2 происходит облегчение изотопного состава C. А.Э.Конторович (как и Хант) называет гумусовое ОВ – террагенным, сапропелевое – аквогенным, подчеркивая источник ОВ. Он считает, что аквагенное всегда по изотопному составу С легче.

Слайд 14: Форма нахождения и морфология ОВ

Выделяются следующие формы: 1) морфологически оформленный растительный детрит; 2) бесструктурные включения гидрофобного ОВ в виде капель или комочков; 3) сорбированные на поверхности минеральных частиц породы; 4) растворенные, содержащие ОВ в форме солей; 5) ОВ, входящее в состав кристаллической решетки минералов. Наиболее распространенная форма нахождения ОВ — сорбированная (РОВ), причем, чем больше поверхность минеральных зерен, тем больше ОВ сорбируется. Глины наиболее обогащены ОВ по сравнению с другими литотипами.

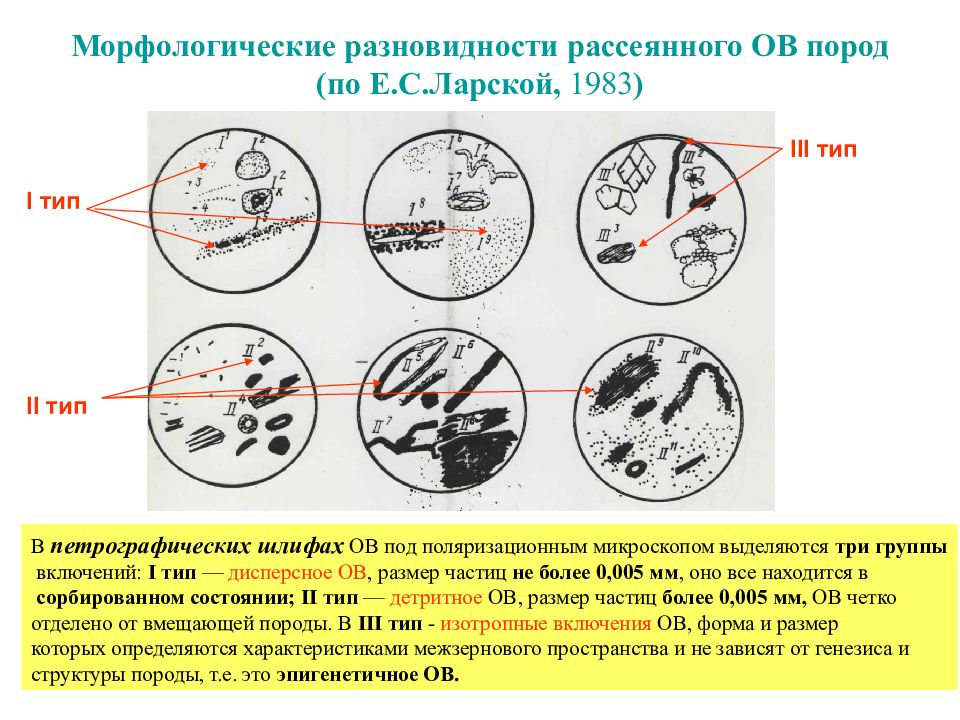

В петрографических шлифах ОВ под поляризационным микроскопом выделяются три группы включений: I тип — дисперсное ОВ, размер частиц не более 0,005 мм, оно все находится в сорбированном состоянии; II тип — детритное ОВ, размер частиц более 0,005 мм, ОВ четко отделено от вмещающей породы. В III тип - изотропные включения ОВ, форма и размер которых определяются характеристиками межзернового пространства и не зависят от генезиса и структуры породы, т.е. это эпигенетичное ОВ. I тип II тип III тип

Слайд 16: Мацералы каменных углей

Уголь можно рассматривать как твердые горючие осадочные породы. Подобно тому, как неорганические горные породы состоят из минералов, уголь состоит из микрокомпонентов - мацералов. Мацералы - это оптически однородные агрегаты органических веществ, обладающие определенными физическими и химическими свойствами. По углепетрографическим критериям выделяют 3 группы мацералов: 1) группа витринита ( Vt ); 2) группа инертинита ( I ) (фюзенита); 3) липтинита ( L ) (экзинита), в пределах которых есть подгруппы.

Слайд 17: Группа витринита

Витриниты в гумусовых блестящих углях. Витриниты образуются в процессе гелефикации в анаэробных условиях в фациях застойных болот, в морских бассейнах – псевдовитринит - остатки бентосных водорослей. В проходящем свете от желто-коричневых до красных. В отраженном – серые тона. В УФ свете не люминисцируют. Их количество в разных углях различно - от 50 до 90%. В группе витринита выделяют телинит, коллинит и витродетринит. В катагенезе значительно меняются оптические свойства витринитов: показатель отражения витринита Ro - в масле

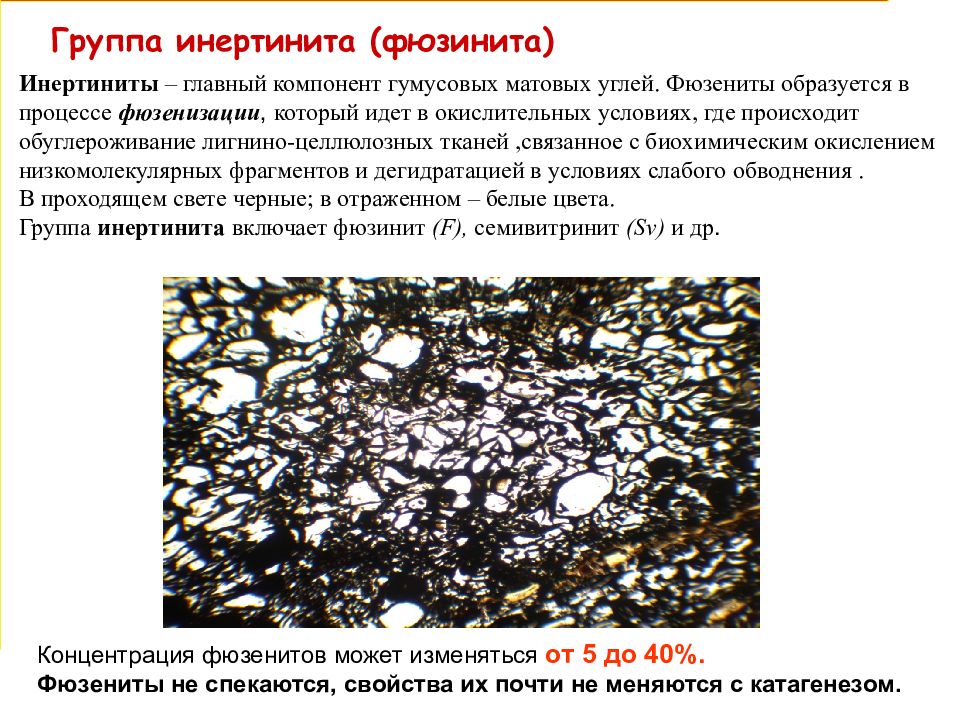

Слайд 18: Группа инертинита (фюзинита)

Инертиниты – главный компонент гумусовых матовых углей. Фюзениты образуется в процессе фюзенизации, который идет в окислительных условиях, где происходит обуглероживание лигнино-целлюлозных тканей,связанное с биохимическим окислением низкомолекулярных фрагментов и дегидратацией в условиях слабого обводнения. В проходящем свете черные; в отраженном – белые цвета. Группа инертинита включает фюзинит ( F ), семивитринит ( Sv ) и др. Концентрация фюзенитов может изменяться от 5 до 40%. Фюзениты не спекаются, свойства их почти не меняются с катагенезом.

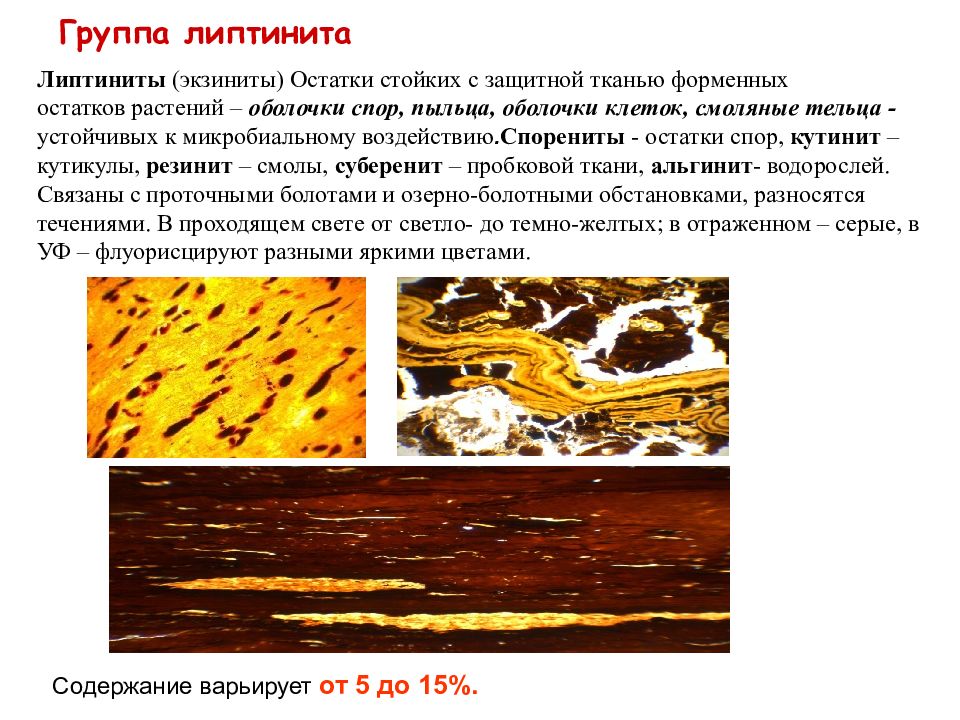

Слайд 19: Группа липтинита

Липтиниты (экзиниты) Остатки стойких с защитной тканью форменных остатков растений – оболочки спор, пыльца, оболочки клеток, смоляные тельца - устойчивых к микробиальному воздействию. Спорениты - остатки спор, кутинит – кутикулы, резинит – смолы, суберенит – пробковой ткани, альгинит - водорослей. Связаны с проточными болотами и озерно-болотными обстановками, разносятся течениями. В проходящем свете от светло- до темно-желтых; в отраженном – серые, в УФ – флуорисцируют разными яркими цветами. Содержание варьирует от 5 до 15%.

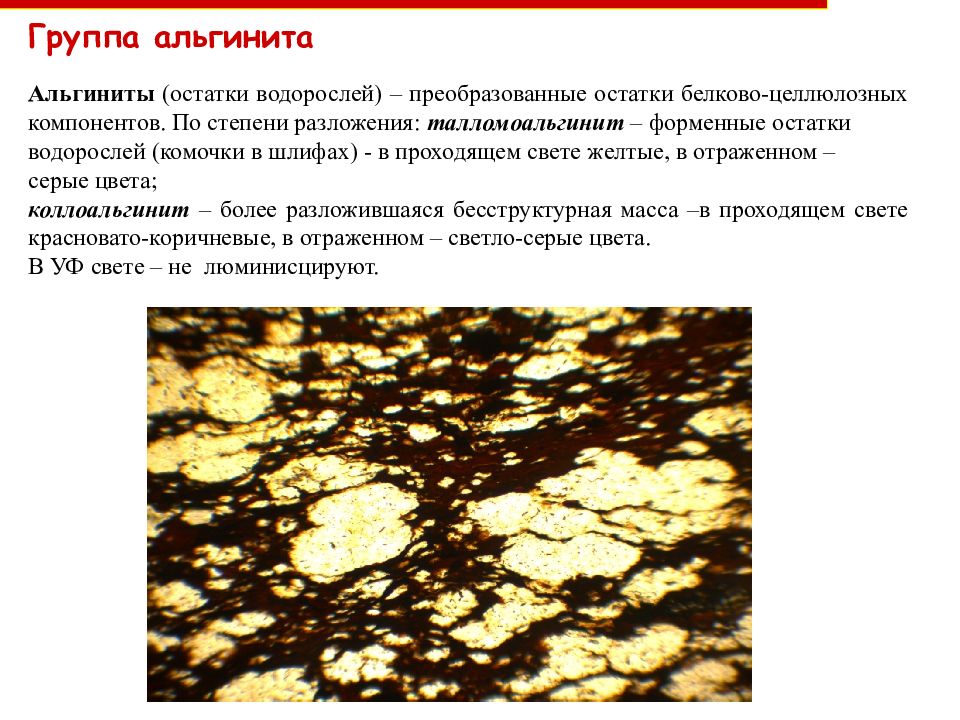

Слайд 20: Группа альгинита

Альгиниты (остатки водорослей) – преобразованные остатки белково-целлюлозных компонентов. По степени разложения: талломоальгинит – форменные остатки водорослей (комочки в шлифах) - в проходящем свете желтые, в отраженном – серые цвета; коллоальгинит – более разложившаяся бесструктурная масса –в проходящем свете красновато-коричневые, в отраженном – светло-серые цвета. В УФ свете – не люминисцируют.

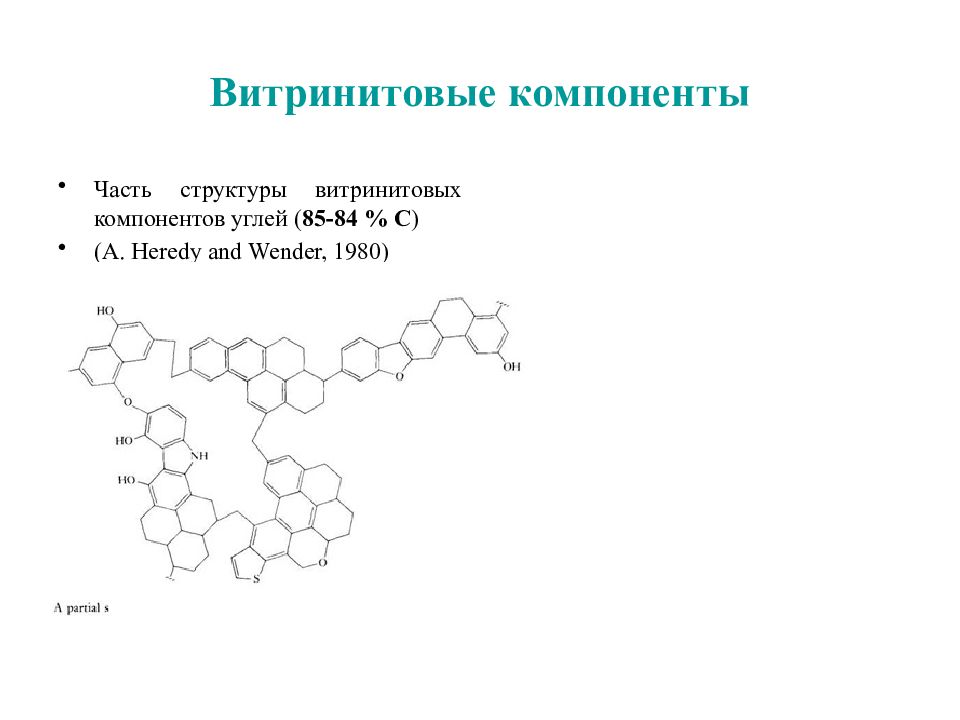

Слайд 21: Витринитовые компоненты

Часть структуры витринитовых компонентов углей ( 85-84 % С ) ( A. Heredy and Wender, 1980)

Слайд 22: Групповой состав ОВ – аналитические группы

Аналитические группы: растворимые компоненты, включающие гуминовые вещества и битумоиды, и нерастворимые компоненты. Гуминовые вещества — в основном гуминовые кислоты — фракция ОВ, извлекаемая 1% раствором щелочи из осадков, почв, углей. Элементный состав : С = 55-65%; Н = 3,5-5,5%; ( O + N + S ) = 30-40%. Генетическая природа их может быть различна: они образуются из целлюлозно-лигниновых остатков (высшая растительность), и возможно с добавлением углеводно-белкового материала. Они формируются на ранних стадиях биохимического преобразования исходного ОВ. Битумоиды — компоненты ОВ, извлекаемые из ОВ отложений органическими растворителями — хлороформом (ХЛ), бензолом (Б), петролейным эфиром (ПЭ), ацетоном, спирто-бензолом (С-Б), и др. Чаще всего извлекают хлороформенный (ХБ ) и спирто-бензольный (СББ) битумоиды. Элементный состав битумоидов: С = 73-82%, Н - 8-11%, ( O + N + S ) = 7-20%, изменяется в зависимости от степени катагенетического преобразования и генетического типа ОВ пород.

Слайд 23: Компонентный состав битумоидов

В битумоиде - масла, смолы и асфальтены – как в нефти Масла — это наиболее легкая фракция битумоида. Состоят в основном из УВ (Ткип > 200°С) и содержат небольшое количество легких гетероатомных. Имеют вязкую или полужидкую консистенцию, их цвет — от светло-желтого до светло-коричневого. Как и нефти, содержат хемофоссилии. Смолы — фракция, растворимая в ПЭ и адсорбируемая из этого раствора силикагелем. Смолы отличаются повышенной концентрацией ( NOS) и прежде всего O. Молекулярная масса колеблется от 500 до 1500. Бензольные – нейтральные - полужидкие и твердые, от оранжевого до темно-коричневого цвета. Спирто-бензольные - кислые — темно-коричневые до черных, твердые, иногда хрупкие, содержат больше О по сравнению с первыми. Асфалыпены — наиболее высокомолекулярная фракция (молекулярная масса 1000-8000), нерастворимая в ПЭ. Это черные порошкообразные, иногда хрупкие вещества. Их структура - в основном конденсированные ароматические ядра, по периферии которых располагаются циклические и алифатические радикалы и функциональные группы, содержащие NOS.

Слайд 24: Степень связи битумоидов с породой

По степени связи битуминозных компонентов с породой выделяются разные типы битумоидов: 1) битумоид «А», извлекаемый из породы методом холодной и горячей экстракции без предварительной обработки HCl — свободный битумоид «А» — ХБА ; 2) битумоид «С» более прочно связанный, находящийся в кристаллической решетке карбонатных минералов; этот битумоид извлекается последовательно после битумоида «А» и обработки породы HCl. 3) битумоид «В», извлекается обычно из углей в условиях высокого давления после удаления битумоида « А ».

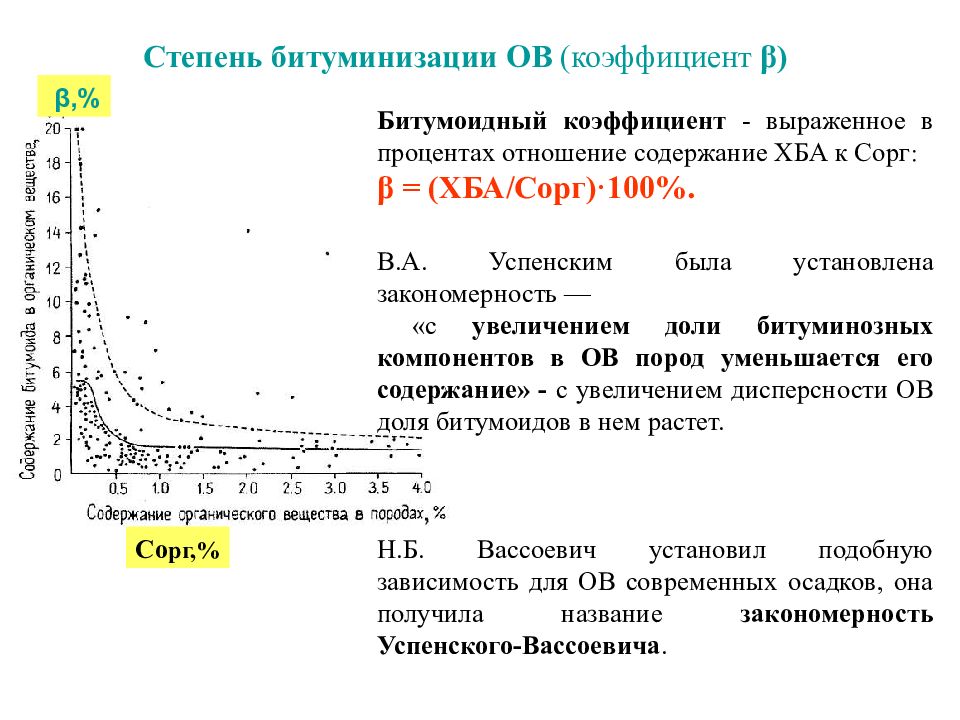

Слайд 25: Степень битуминизации ОВ (коэффициент β)

Битумоидный коэффициент - выраженное в процентах отношение содержание ХБА к Сорг : β = (ХБА/Сорг) · 100%. В.А. Успенским была установлена закономерность — «с увеличением доли битуминозных компонентов в ОВ пород уменьшается его содержание» - с увеличением дисперсности ОВ доля битумоидов в нем растет. Н.Б. Вассоевич установил подобную зависимость для ОВ современных осадков, она получила название закономерность Успенского-Вассоевича. β,% Со рг,%

Слайд 26: Типы битумоидов

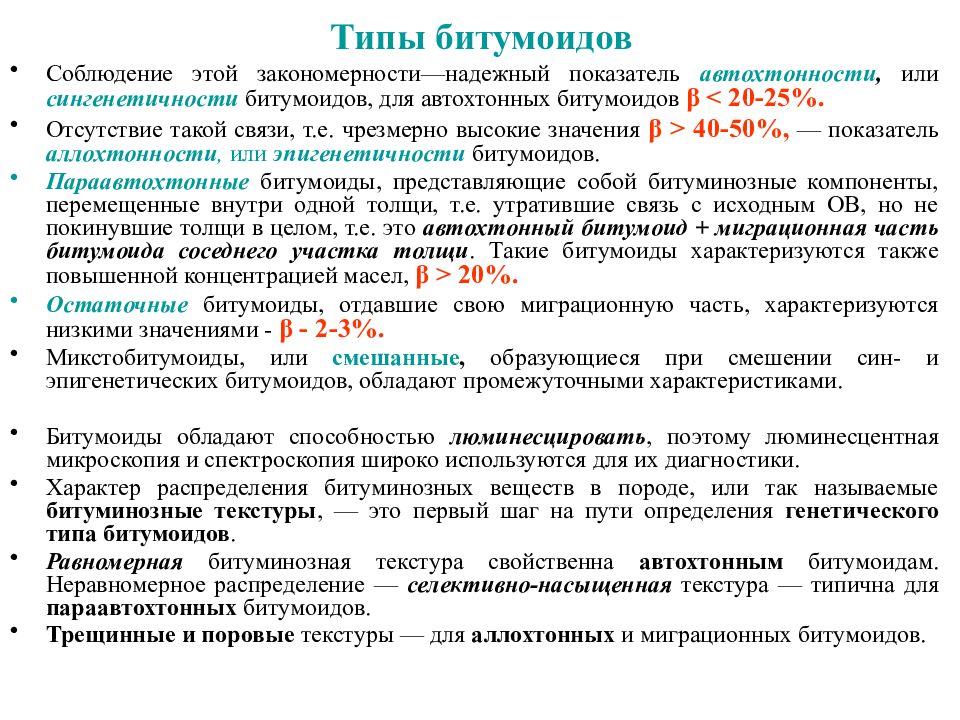

Соблюдение этой закономерности—надежный показатель автохтонности, или сингенетичности битумоидов, для автохтонных битумоидов β < 20-25%. Отсутствие такой связи, т.е. чрезмерно высокие значения β > 40-50%, — показатель аллохтонности, или эпигенетичности битумоидов. Параавтохтонные битумоиды, представляющие собой битуминозные компоненты, перемещенные внутри одной толщи, т.е. утратившие связь с исходным ОВ, но не покинувшие толщи в целом, т.е. это автохтонный битумоид + миграционная часть битумоида соседнего участка толщи. Такие битумоиды характеризуются также повышенной концентрацией масел, β > 20%. Остаточные битумоиды, отдавшие свою миграционную часть, характеризуются низкими значениями - β - 2-3%. Микстобитумоиды, или смешанные, образующиеся при смешении син- и эпигенетических битумоидов, обладают промежуточными характеристиками. Битумоиды обладают способностью люминесцировать, поэтому люминесцентная микроскопия и спектроскопия широко используются для их диагностики. Характер распределения битуминозных веществ в породе, или так называемые битуминозные текстуры, — это первый шаг на пути определения генетического типа битумоидов. Равномерная битуминозная текстура свойственна автохтонным битумоидам. Неравномерное распределение — селективно-насыщенная текстура — типична для параавтохтонных битумоидов. Трещинные и поровые текстуры — для аллохтонных и миграционных битумоидов.

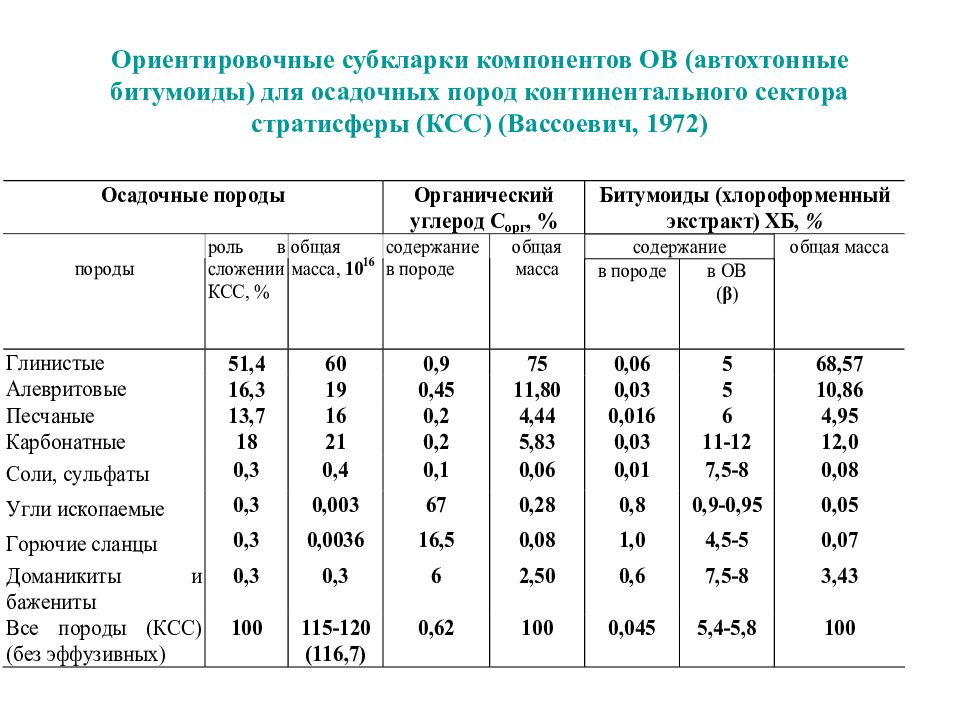

Слайд 27: Ориентировочные субкларки компонентов ОВ (автохтонные битумоиды) для осадочных пород континентального сектора стратисферы (КСС) (Вассоевич, 1972)

т

Слайд 28: Микронефть

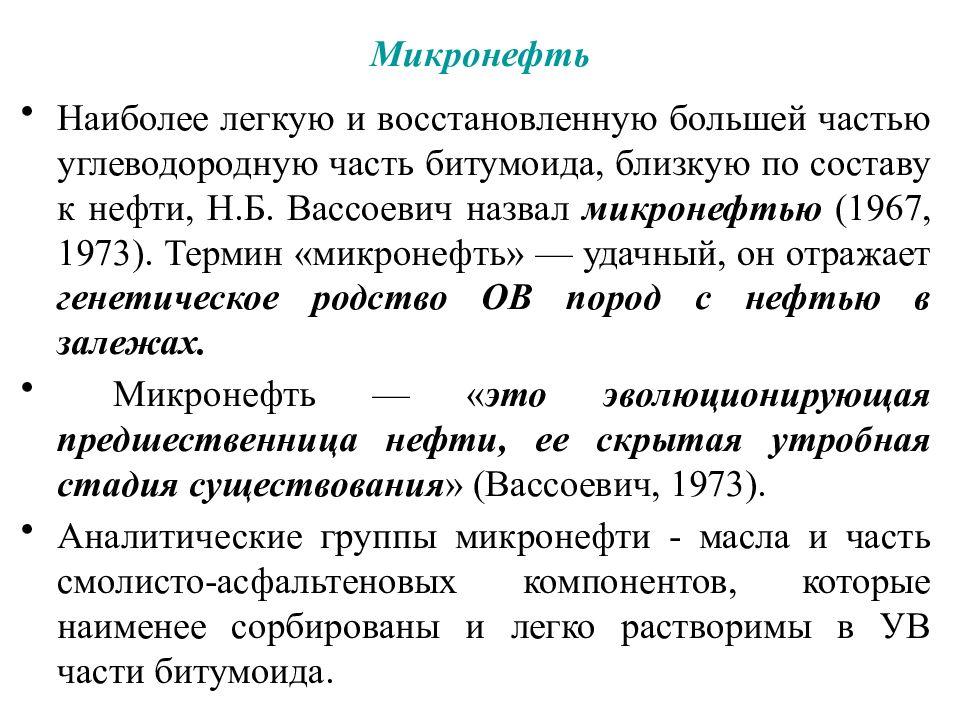

Наиболее легкую и восстановленную большей частью углеводородную часть битумоида, близкую по составу к нефти, Н.Б. Вассоевич назвал микронефтью (1967, 1973). Термин «микронефть» — удачный, он отражает генетическое родство ОВ пород с нефтью в залежах. Микронефть — « это эволюционирующая предшественница нефти, ее скрытая утробная стадия существования » (Вассоевич, 1973). Аналитические группы микронефти - масла и часть смолисто-асфальтеновых компонентов, которые наименее сорбированы и легко растворимы в УВ части битумоида.

Слайд 29: Вещественно-генетические классификации ОВ

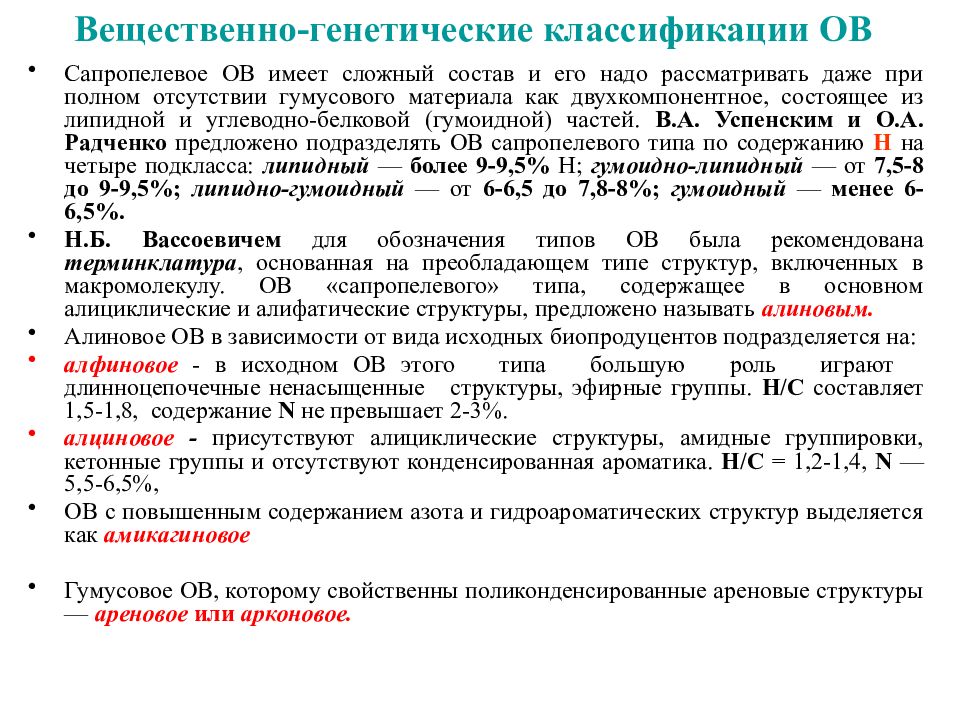

Сапропелевое ОВ имеет сложный состав и его надо рассматривать даже при полном отсутствии гумусового материала как двухкомпонентное, состоящее из липидной и углеводно-белковой (гумоидной) частей. В.А. Успенским и О.А. Радченко предложено подразделять ОВ сапропелевого типа по содержанию Н на четыре подкласса: липидный — более 9-9,5% Н; гумоидно-липидный — от 7,5-8 до 9-9,5%; липидно-гумоидный — от 6-6,5 до 7,8-8%; гумоидный — менее 6-6,5%. Н.Б. Вассоевичем для обозначения типов ОВ была рекомендована терминклатура, основанная на преобладающем типе структур, включенных в макромолекулу. ОВ «сапропелевого» типа, содержащее в основном алициклические и алифатические структуры, предложено называть алиновым. Алиновое ОВ в зависимости от вида исходных биопродуцентов подразделяется на: алфиновое - в исходном ОВ этого типа большую роль играют длинноцепочечные ненасыщенные структуры, эфирные группы. Н/С составляет 1,5-1,8, содержание N не превышает 2-3%. алциновое - присутствуют алициклические структуры, амидные группировки, кетонные группы и отсутствуют конденсированная ароматика. Н/С = 1,2-1,4, N — 5,5-6,5%, ОВ с повышенным содержанием азота и гидроароматических структур выделяется как амикагиновое Гумусовое ОВ, которому свойственны поликонденсированные ареновые структуры — ареновое или арконовое.

Слайд 30: Классификация ОВ с использованием молекулярного состава

Классификация ОВ (треугольная диаграмма) с использованием соотношения моноароматических стероидов и стеранов С 27-29 Соотношение моноароматических стероидов и стеранов используется для определения условий осадконакопления и литологического типа нефтематеринских пород стераны моноароматические стероиды

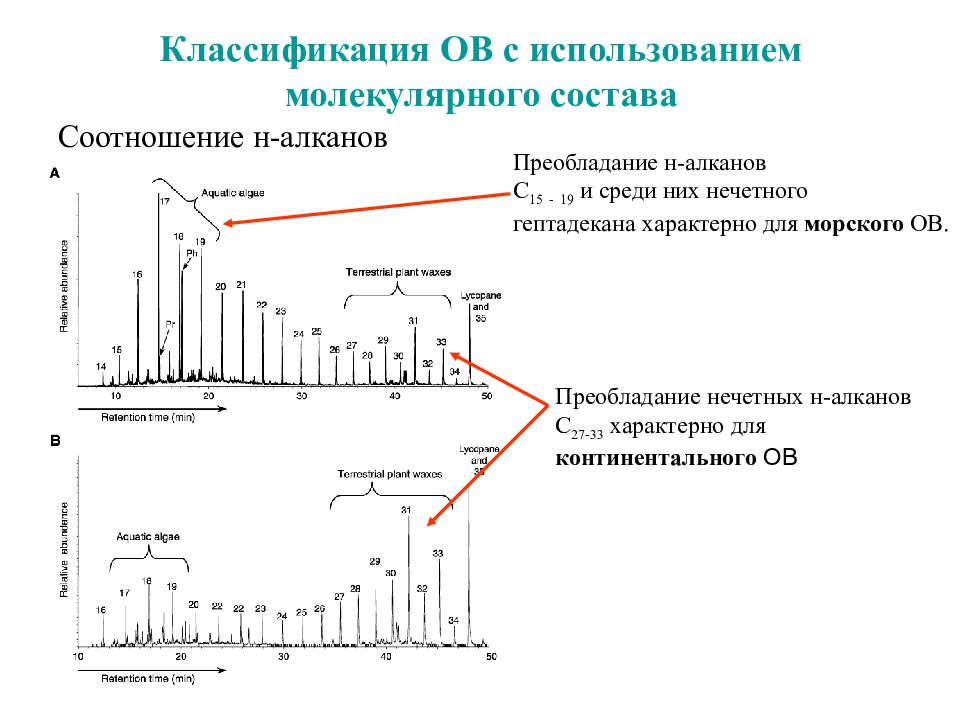

Слайд 31: Классификация ОВ с использованием молекулярного состава

Соотношение н-алканов Преобладание н-алканов С 15 - 19 и среди них нечетного гептадекана характерно для морского ОВ. Преобладание нечетных н-алканов С 27-33 характерно для континентального ОВ

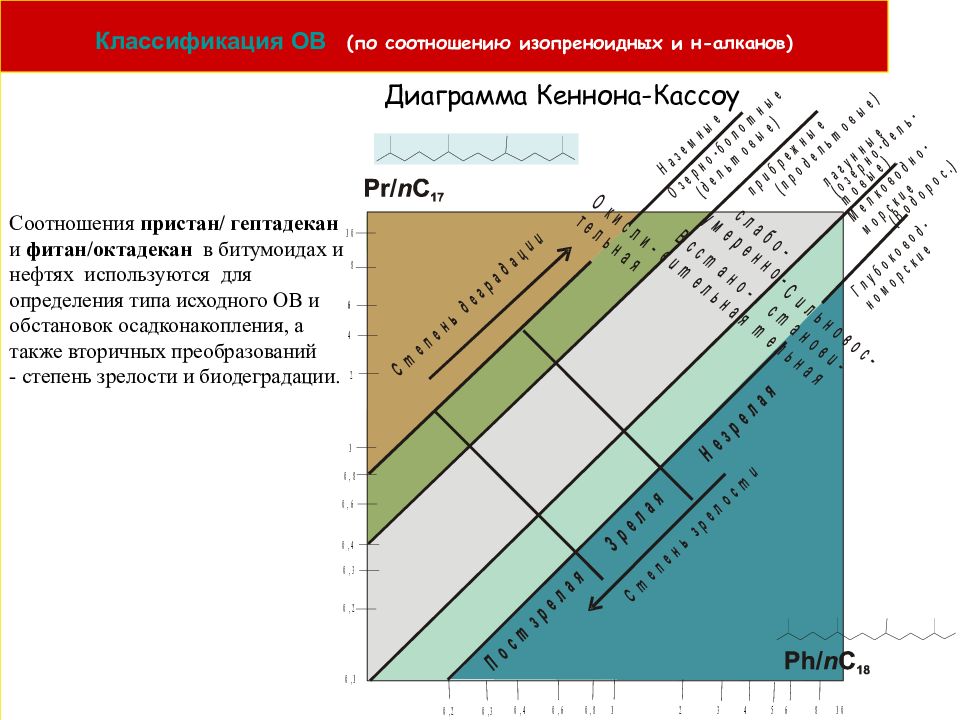

Слайд 32

Диаграмма Кеннона-Кассоу Классификация ОВ (по соотношению изопреноидных и н-алканов) Соотношения пристан/ гептадекан и фитан/октадекан в битумоидах и нефтях используются для определения типа исходного ОВ и обстановок осадконакопления, а также вторичных преобразований - степень зрелости и биодеградации. гумусовое ОВ сапропелевое ОВ

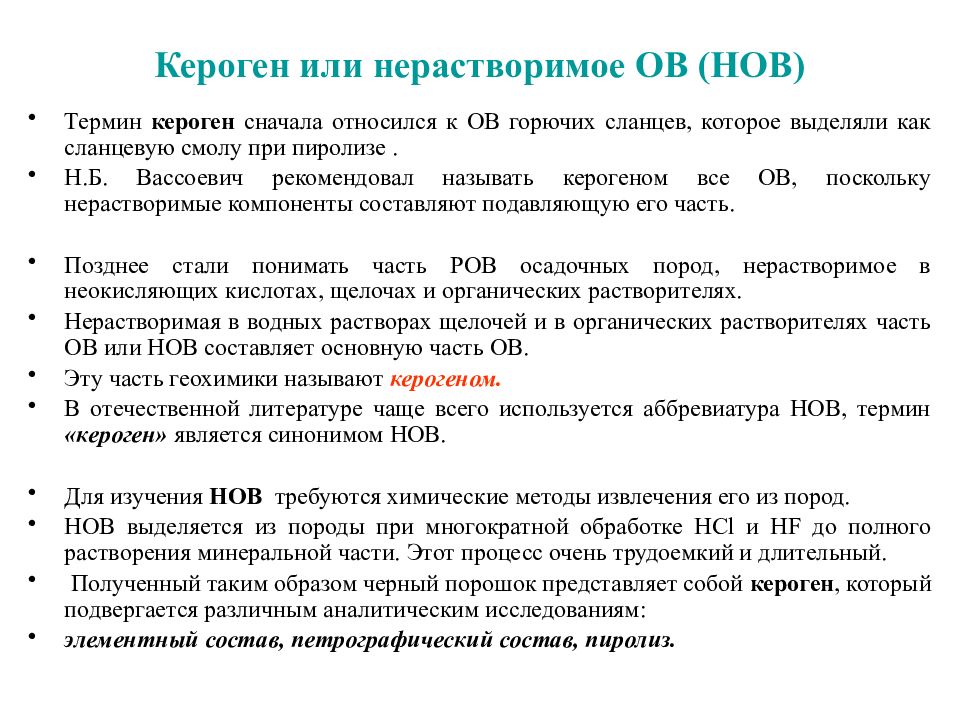

Последний слайд презентации: Органическое вещество в литогенезе: Кероген или нерастворимое ОВ (НОВ)

Термин кероген сначала относился к ОВ горючих сланцев, которое выделяли как сланцевую смолу при пиролизе. Н.Б. Вассоевич рекомендовал называть керогеном все ОВ, поскольку нерастворимые компоненты составляют подавляющую его часть. Позднее стали понимать часть РОВ осадочных пород, нерастворимое в неокисляющих кислотах, щелочах и органических растворителях. Нерастворимая в водных растворах щелочей и в органических растворителях часть ОВ или НОВ составляет основную часть ОВ. Эту часть геохимики называют керогеном. В отечественной литературе чаще всего используется аббревиатура НОВ, термин «кероген» является синонимом НОВ. Для изучения НОВ требуются химические методы извлечения его из пород. НОВ выделяется из породы при многократной обработке Н Cl и HF до полного растворения минеральной части. Этот процесс очень трудоемкий и длительный. Полученный таким образом черный порошок представляет собой кероген, который подвергается различным аналитическим исследованиям: элементный состав, петрографический состав, пиролиз.