Первый слайд презентации: Методы исторической геологии: методы определения возраста горных пород. Залегание горных пород

Слайд 3

1. Геохронология – определение возраста образования горных пород и минералов. Под возрастом породы подразумевается время, прошедшее с момента её образования – обычно это миллионы или даже миллиарды лет. В геологии возраст горных пород исчисляется в абсолютных единицах (годах, тысячелетиях, миллионах лет) и относительных единицах (выяснения соотношения раньше – позже, без точной количественной оценки). Поэтому выделяют абсолютные и относительные методы геохронологии.

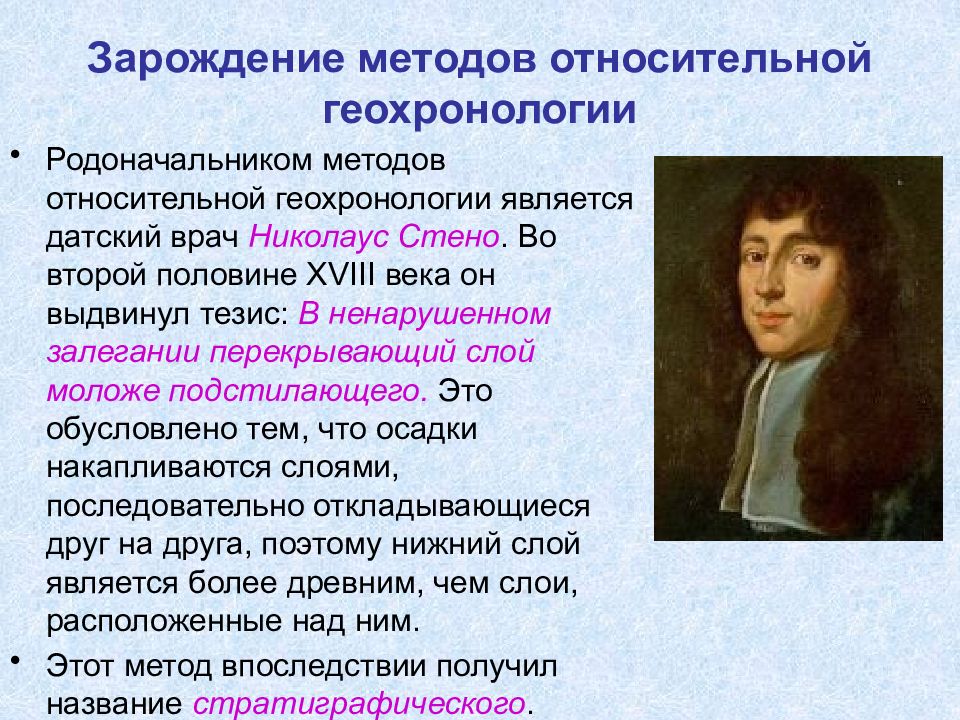

Родоначальником методов относительной геохронологии является датский врач Николаус Стено. Во второй половине XVIII века он выдвинул тезис: В ненарушенном залегании перекрывающий слой моложе подстилающего. Это обусловлено тем, что осадки накапливаются слоями, последовательно откладывающиеся друг на друга, поэтому нижний слой является более древним, чем слои, расположенные над ним. Этот метод впоследствии получил название стратиграфического.

определяется с помощью методов: - стратиграфического (последовательности залегания слоев ГП), - палеонтологического или б иостратиграфического (руководящие ископаемые организмы) литологического (текстурно-структурные особенности ГП), геофизических (изучение и сравнение физических свойств ГП) Палеомагнитный (реконструировать историю магнитного поля Земли). 1.Относительный возраст горных пород (ГП)

Слайд 6: 1.1. Стратиграфический метод

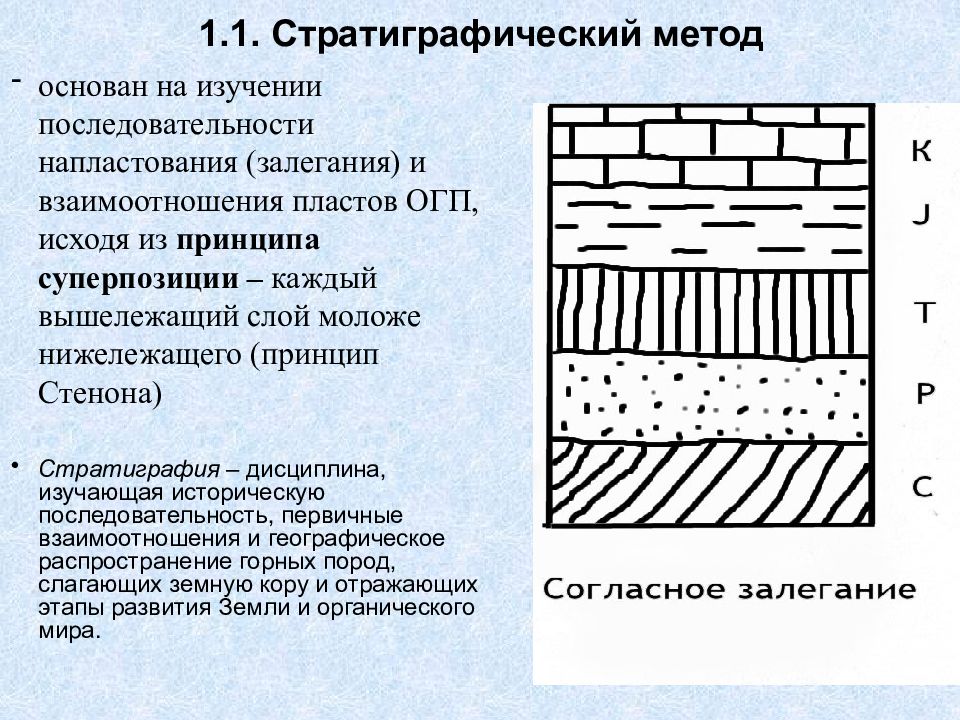

о снован на изучении последовательности напластования (залегания) и взаимоотношения пластов ОГП, исходя из принципа суперпозиции – каждый вышележащий слой моложе нижележащего (принцип Стенона ) Стратиграфия – дисциплина, изучающая историческую последовательность, первичные взаимоотношения и географическое распространение горных пород, слагающих земную кору и отражающих этапы развития Земли и органического мира.

Слайд 7

Перед стратиграфическими исследованиями стоят следующие задачи: 1. Детальное расчленение разрезов горных пород и выделение разных по рангу стратиграфических подразделений; на их основе, создаются местные, региональные и межрегиональные стратиграфические шкалы, которые отражают хронологическую последовательность геологических событий; 2. проведение региональной и межрегиональной стратиграфической корреляции; 3. создание единой стратиграфической и геохронологической шкалы.

Слайд 8

Основой для выделения геохронологических и стратиграфических единиц служат следующие критерии: 1) Этапность в ходе эволюции органического мира; 2) периодическая изменчивость процессов осадконакопления и денудации; 3) палеогеографические критерии (изменение распределения морских бассейнов и особенности рельефа суши и дна моря, климата, смена ландшафтных обстановок) 4) степень активности и характер проявления магматической деятельности и процессов метаморфизма; 5) проявление крупных тектонических движений и деформаций.

Слайд 9: Контакты разновозрастных отложений: белых и красных песчаников (пещеры д. Борщово); белых песчаников и и красных известняков (южный берег оз. Ильмень), красных песчаников и черных аргиллитов (долина р. Тосна)

Слайд 10: Французский натуралист Жорж Кювье и английский землемер Уильям Смит в начале XIX века положили начало биостратиграфическому методу

Биостратиграфический или палеонтологический метод относительной геохронологии – определение возраста осадочных отложений с помощью содержащихся в них органических руководящих остатков, характеризующих определенные этапы развития Земли. С 20-х по 40-ые годы XIX века с помощью палеонтологического метода была разработана шкала относительного летоисчисления – геохронологическая шкала.

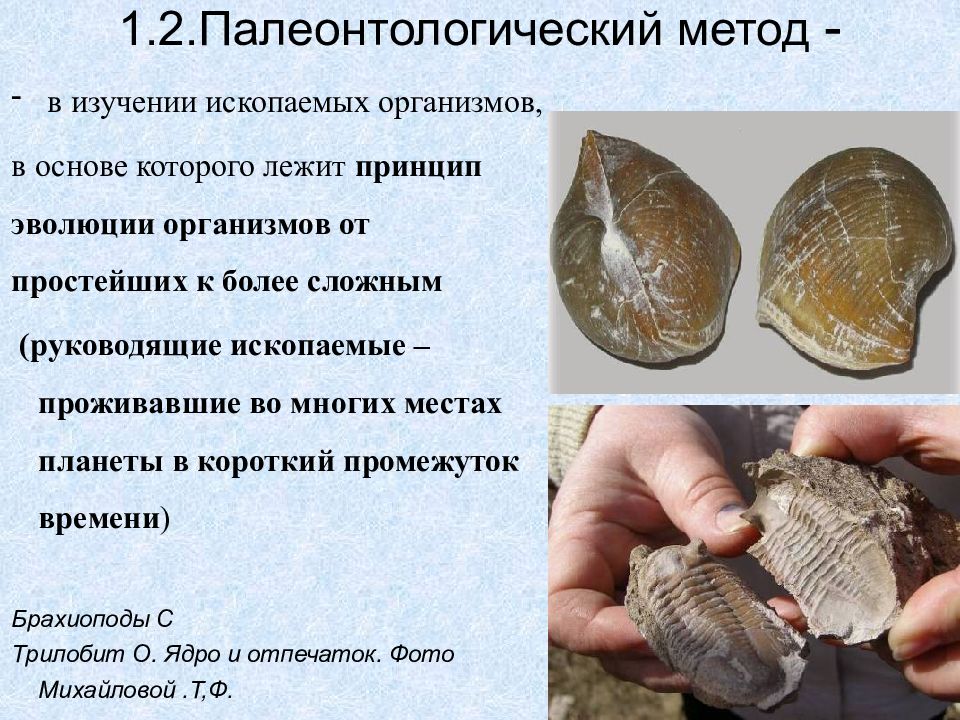

Слайд 11: 1.2.Палеонтологический метод -

в изучении ископаемых организмов, в основе которого лежит принцип эволюции организмов от простейших к более сложным (руководящие ископаемые –проживавшие во многих местах планеты в короткий промежуток времени ) Брахиоподы С Трилобит О. Ядро и отпечаток. Фото Михайловой.Т,Ф.

Слайд 12

Самыми древними несомненными остатками живых организмов в настоящий момент считаются находки строматолитов в формации Исуа (Гренландия), возраст которых составляет 3,7 млрд лет. Массовое появление скелетной фауны в ископаемой летописи происходит ~535 млн лет назад – на границе вендского и кембрийского периодов - граница между протерозоем и фанерозоем.

Слайд 13

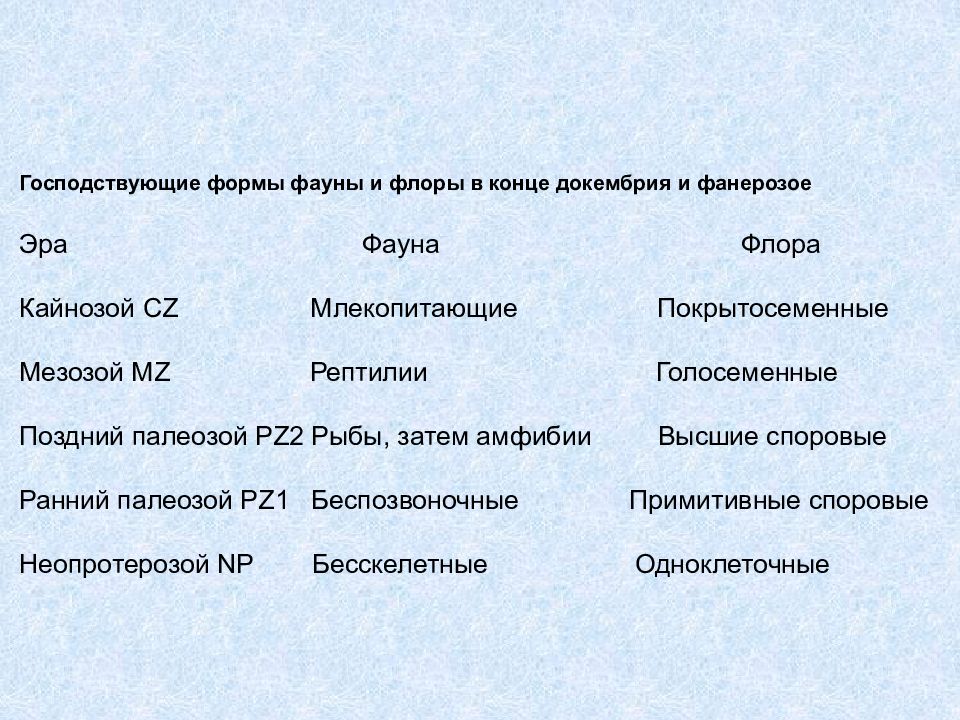

Господствующие формы фауны и флоры в конце докембрия и фанерозое Эра Фауна Флора Кайнозой CZ Млекопитающие Покрытосеменные Мезозой MZ Рептилии Голосеменные Поздний палеозой PZ2 Рыбы, затем амфибии Высшие споровые Ранний палеозой PZ1 Беспозвоночные Примитивные споровые Неопротерозой NP Бесскелетные Одноклеточные

Слайд 14: 1.3. Минералого-петрографический или литологический методы

в расчленении разреза на отдельные слои и пачки, более или менее однородные по вещественному составу, структурно-текстурным особенностям пород и по наличию в них разных включений в соседних скважинах одновозрастных пород – корреляции разрезов. Для стратиграфической корреляции особый интерес представляют слои, выдержанные на большой площади и характеризующиеся своеобразным составом – маркирующие слои.

Слайд 15: Строматолитовые известняки рифея или лемезиты - маркирующий горизонт, характерные только для Челябинской области,

Слайд 16: 1.4. Экостратиграфический метод -

Взаимодействие геологических процессов порождает глобальные события, которые запечатлеваются геологической летописью. Следы этих глобальных геологических событий, например массовые вымирания, трансгрессии и регрессии, изменение атмосферы, выделяемые в разных регионах, являются реальной основой глобальной стратиграфической упорядоченности. Глобальные события позволяют увязать бесчисленные локальные схемы, образующие в то же время основу международной стратиграфической шкалы. Этими соображениями руководствуется экологическая стратиграфия, или экостратиграфия, т. е. стратиграфия, основанная на принципах взаимодействия органического мира и среды.

Слайд 17: 1.5. Климатостратиграфический метод -

понимается использование детальных палеоклиматических реконструкций для стратиграфического расчленения и межрегиональной корреляции осадочных образований. Климатостратиграфический анализ существенно увеличивает дробность стратиграфического расчленения осадочных толщ и помогает более надежно коррелировать выделяемые подразделения. Исходным в климатостратиграфии является понятие о климатическом цикле. Каждый цикл характеризуется определенным, свойственным ему распределением тепла, влаги и ландшафтных условий, которые отражаются на составе органического мира, особенностях денудации и аккумуляции осадков.

Слайд 18: 1.6. Геофизические методы

расчленения и корреляция разрезов близки к литологическим и основаны на изучении и сравнении физических свойств горных пород. Они применяются для выделения в разрезе слоев и пачек, различающихся по физическим характеристикам для корреляции разрезов между собой и с опорными разрезами, возраст слоев которых определен другими методами. Для расчленения разрезов скважин широко используется электрический и ядерный каротаж. Электрический каротаж основан на расчленении разрезов по удельному электросопротивлению пород, а ядерный – на изучении естественной радиоактивности.

Слайд 19: 1.7. Магнитостратиграфический (палеомагнитный) метод

основан на естественной остаточной намагниченности ГП, которые фиксируюут магнитное поле времени и места ее образования. В нем используется тот факт, что в истории Земли многократно происходили инверсии магнитного поля, когда векторы первичной намагниченности менялись на 180°, т. е. северный магнитный полюс становился южным и наоборот. Вектор первичной намагниченности длительное время сохраняется в ГП и на основании его определения удается сопоставлять отложения и устанавливать их возраст. Палеомагнитный метод основан на том, что ГП, содержащие ферро- магнитные минералы, образовались в магнитном поле Земли и, обладая свойством магнитной восприимчивости, запечатлели положение векторов магнитного поля, существовавшего в момент их образования. Остаточная намагниченность сохраняет направление (полярность) того магнитного поля, в котором произошло намагничивание.

Слайд 21

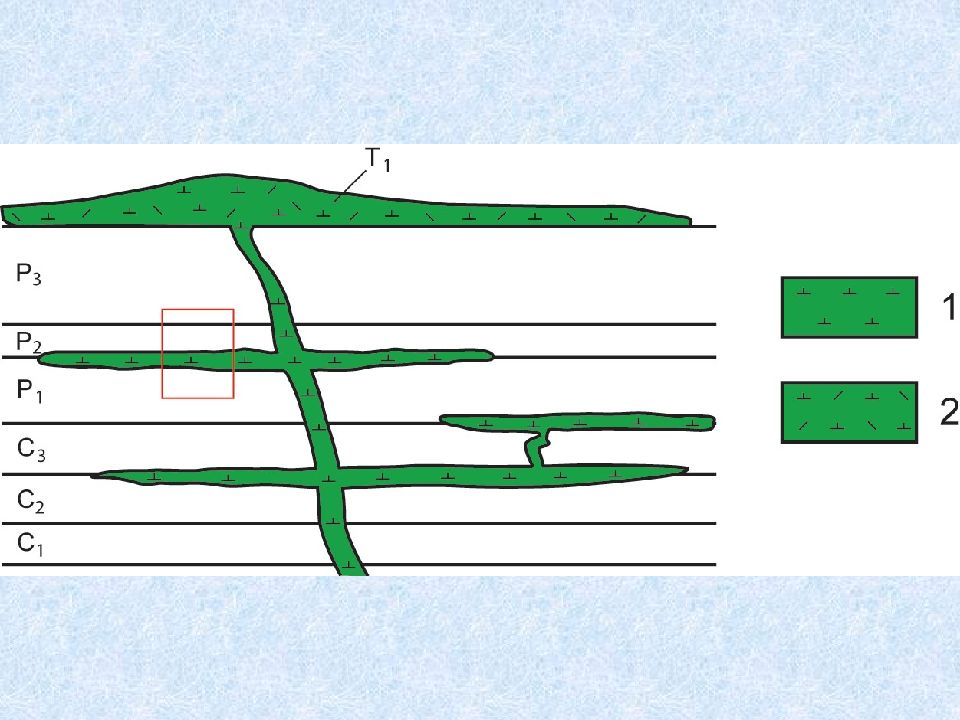

Определение относительного возраста магматических пород. Ввиду того что магматические породы не содержат органических остатков, их относительный возраст определяется косвенным путем исходя из взаимоотношений с осадочными породами. При определении относительного возраста слоистых вулканических и вулкано-генно-осадочных пород применяют общие принципы стратиграфического расчленения и корреляции, так как по характеру залегания и взаимоотношению с осадочными породами они принципиально не отличаются от последних. Чаще всего их возраст определяется исходя из возраста подстилающих и перекрывающих осадочных пород, содержащих ископаемые органические остатки.

Слайд 22

Определение возраста интрузивных пород выполняют по их расположению к слоистым толщам В большинстве случаев интрузивные тела прорывают осадочные толщи. Они могут располагаться между слоями вмещающих пород или пересекать их. В этих случаях возраст интрузивных пород будет моложе возраста вмещающих осадочных пород. Но тем самым можно установить только нижний предел геологического возраста интрузивных пород. Для более точного определения возраста необходимо исследовать участки, где кровля интрузивного тела перекрывается осадочными или вулканогенно-осадочными породами, возраст которых известен. В том случае, когда на контакте между интрузивными и перекрывающими оса- дочными породами отсутствуют признаки контактового метаморфизма, возраст интрузивного тела будет соответствовать возрасту пород, перекрывающих интрузив.

Слайд 24: 2. Методы абсолютной геохронологии – дают возраст в миллионах лет

Определяется с помощью радиоактивного распада химических элементов, скорость которых не зависит от внешних воздействий. Если в составе какого-либо минерала встречается некоторое количество радиоактивного элемента и совместно с ним продукты его распада, то, зная скорость распада данного элемента, можно путем расчета определить продолжительность времени, которое требовалось для образования из данного количества исходного радиоактивного элемента наличного количества продуктов его распада.

Слайд 25

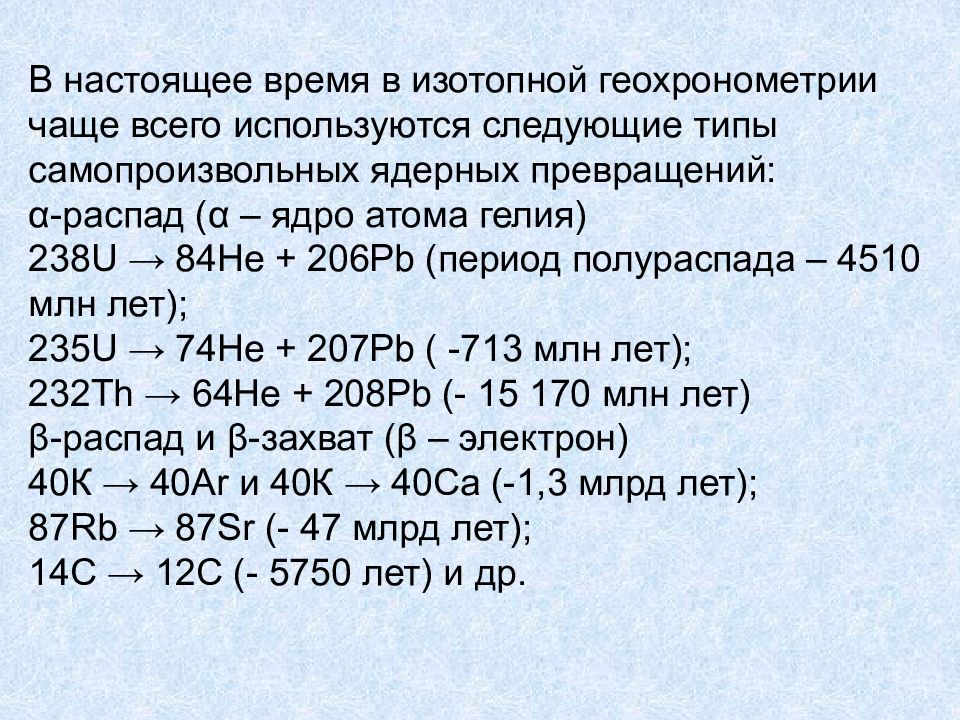

В настоящее время в изотопной геохронометрии чаще всего используются следующие типы самопроизвольных ядерных превращений: α-распад (α – ядро атома гелия) 238U → 84He + 206Pb (период полураспада – 4510 млн лет); 235U → 74He + 207Pb ( -713 млн лет); 232Th → 64He + 208Pb (- 15 170 млн лет) β-распад и β-захват (β – электрон) 40К → 40Ar и 40К → 40Ca (-1,3 млрд лет); 87Rb → 87Sr (- 47 млрд лет); 14C → 12C (- 5750 лет) и др.

Слайд 26

Наименее точный - Sm-Nd, Rb-Sr, Ar-Ar, U-Pb, радиоуглеродный – самый точный.

Слайд 27

Методы абсолютной геохронологии дают возможность оценить возраст Земли и земной коры. Минимальный возраст земной коры определяется наибольшими цифрами абсолютного возраста, установленными для древнейших пород планеты: 4 - 4,2 млрд.л.

Слайд 28

Астрономический год – основная единица изотопной гео- хрономентрии – это период обращения Земли вокруг Солнца, который исчисляется в сутках, равный времени обращения Земли вокруг своей оси. Скорость вращения Земли вокруг своей оси по астрономическим расчетам замедляется примерно на 2 сек за каждые 100 тыс. лет. Расчетами установлено, что в кембрийском периоде год должен был содержать 424–412 суток, в ордовикском – 412–402, в девонском – 396, в каменноугольном – 393–390, в пермском – 385, в триасовом – 381, в юрском – 377, в меловом периоде – 371 сутки и т. д. Таким образом, на протяжении фанерозоя длительность суток все время возрастает, а число дней в году уменьшается (Мурашко, 2011).

Слайд 29

Далеко не во всех случаях радиологические методы могут позволить определить достоверное время образования пород. Результат этих сложнейших исследований почти всецело зависит от характера анализируемой пробы: 1) не во всякой породе можно найти минералы с радиоизотопами; 2) многие минералы в результате метаморфизма перекристаллизовываются, теряя при этом часть накопленного ранее конечного продукта распада (возраст пород при этом омолаживается); 3) минералы часто бывают переотложенными из более древних пород, а отличить аутигенный минерал от переотложенного бывает сложно (возраст в этом случае удревняется) (Мурашко, 2011).

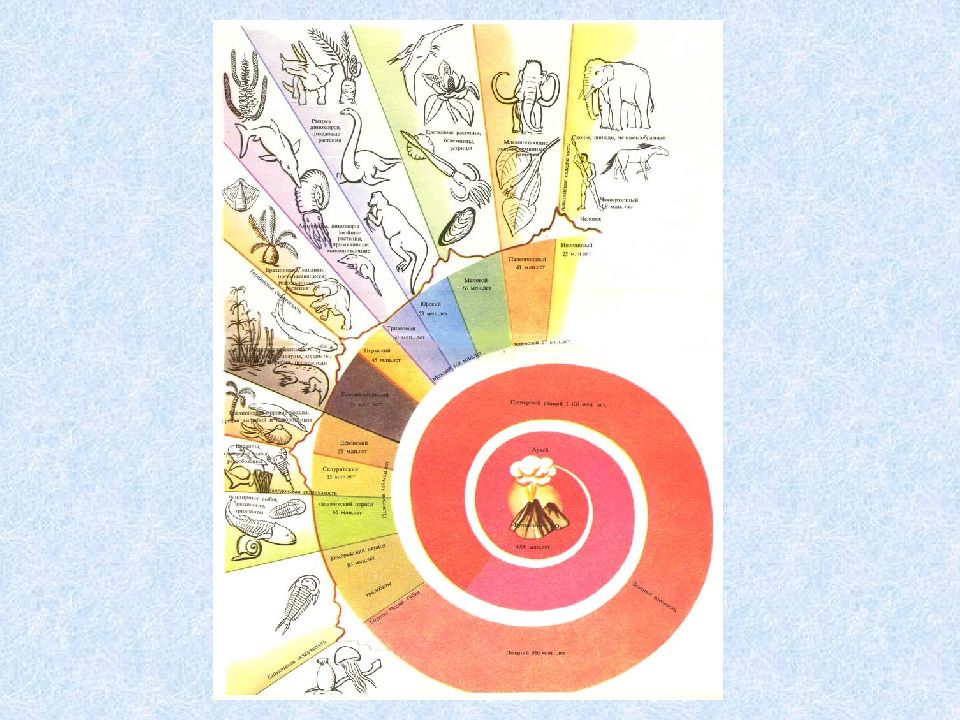

Слайд 30: 3. Возраст горных пород

Обобщается в геохронологической таблице, состоит из двух шкал: 1 - стратиграфической – иерархическая система, показывающая последовательность и соподчиненность стратиграфических подразделений – напластований горных пород, слагающих земную кору и отражающих этапы геологического развития земной коры 2 геохронологическая - иерархическая система геохронологических (временных) подразделений, эквивалентных единицам общей стратиграфической шкалы 3. Возраст горных пород

Слайд 31

Геохронологическая шкала вместе с принятой цветовой легендой и условными обозначениями (индексами стратиграфических подразделений) были приняты на II Геологическом конгрессе в Болонье (1881 г.). Границы и объем подразделений геохронологической и стратиграфической шкалы периодически меняются, уточняются.

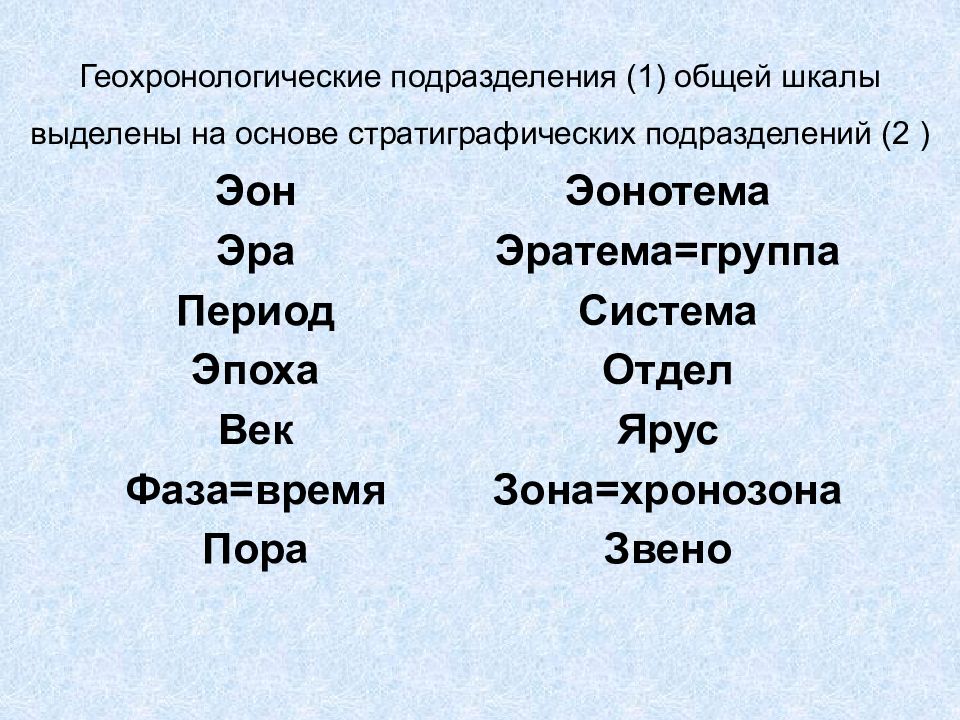

Слайд 32: Геохронологические подразделения (1) общей шкалы выделены на основе стратиграфических подразделений (2 )

Эон Эра Период Эпоха Век Фаза=время Пора Эонотема Эратема=группа Система Отдел Ярус Зона=хронозона Звено

Слайд 33: Стратиграфическая шкала

представляет собой материализованные, воплощенные в отложениях горных пород, отрезки геологического времени. Подразделения геохронологической шкалы выделены по соответствующим подразделениям стратиграфической шкалы. Практически все стратиграфические подразделения крупнее яруса имеют единые международные наименования.

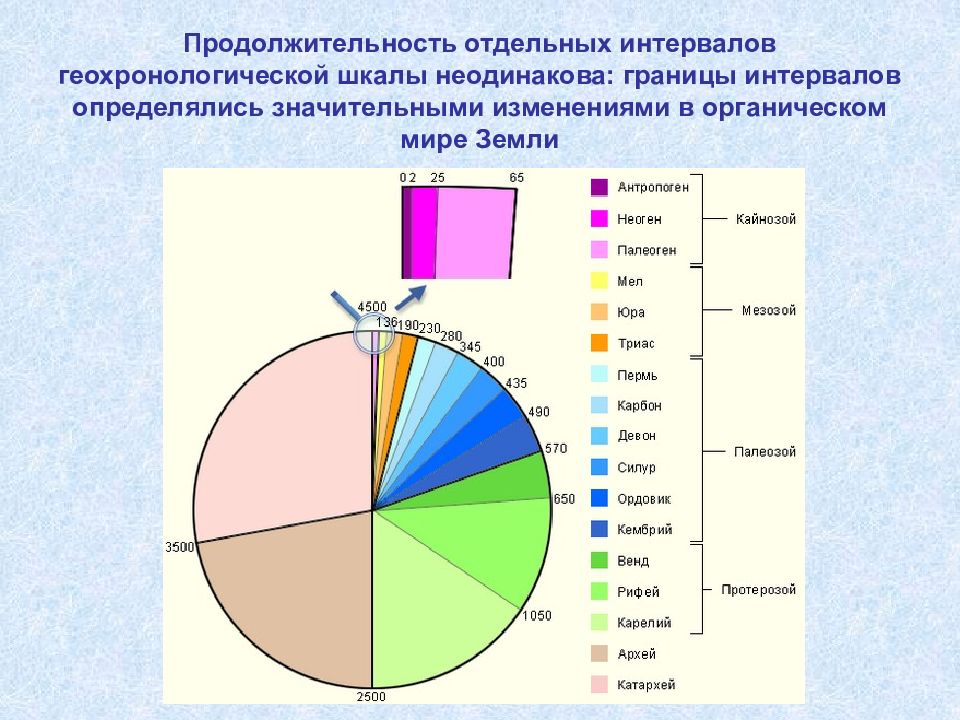

Слайд 35: Продолжительность отдельных интервалов геохронологической шкалы неодинакова: границы интервалов определялись значительными изменениями в органическом мире Земли

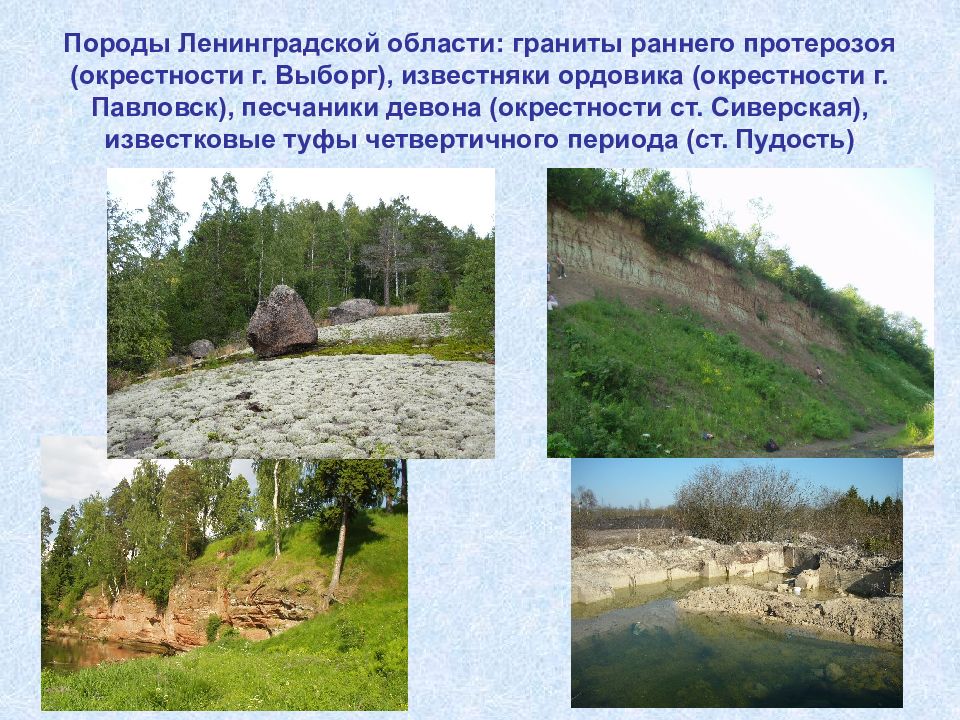

Слайд 36: Породы Ленинградской области: граниты раннего протерозоя (окрестности г. Выборг), известняки ордовика (окрестности г. Павловск), песчаники девона (окрестности ст. Сиверская), известковые туфы четвертичного периода (ст. Пудость)

Слайд 38: Региональные стратиграфические подразделения

Свита - основная единица местных стратиграфических подразделений, выделяемая преимущественно по литологическим признакам. Серия – объединяет несколько свит Горизонт Толща Региональные стратиграфические подразделения

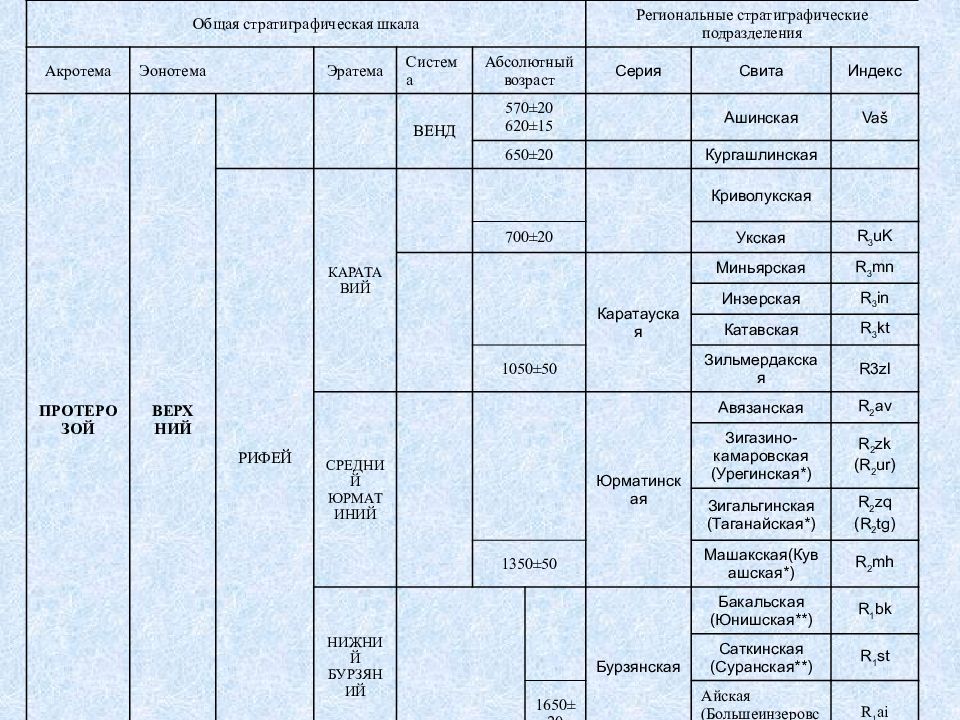

Слайд 39

Общая стратиграфическая шкала Региональные стратиграфические подразделения Акротема Эонотема Эратема Система Абсолютный возраст Серия Свита Индекс ПРОТЕРОЗОЙ ВЕРХ НИЙ ВЕНД 570±20 620±15 Ашинская Vaš 650±20 Кургашлинская РИФЕЙ КАРАТАВИЙ Криволукская 700±20 Укская R 3 uK Каратауская Миньярская R 3 mn Инзерская R 3 in Катавская R 3 kt 1050 ± 50 Зильмердакская R3zl СРЕДНИЙ ЮРМАТИНИЙ Юрматинская Авязанская R 2 av Зигазино-камаровская (Урегинская*) R 2 zk (R 2 ur) Зигальгинская (Таганайская*) R 2 zq (R 2 tg) 1350 ± 50 Машакская(Кувашская*) R 2 mh НИЖНИЙ БУРЗЯНИЙ Бурзянская Бакальская (Юнишская**) R 1 bk Саткинская (Суранская**) R 1 st 1650±20 Айская (Большеинзеровская**) R 1 ai

Слайд 40

2. Залегание горных пород Залегание - форма и положение геологических тел в пространстве – результат: 1. процессов первоначального их образования; 2. всех более поздних процессов их изменения. Поэтому выделяют: первичные и вторичные формы залегания – структуры земной коры. Первичные структуры геологических тел, особенности их залегания и взаимоотношения образуемых ими геологических комплексов зависят от условий их формирования. Какие структуры выделяются? Осадочных комплексов; Эффузивных комплексов; Интрузивных комплексов

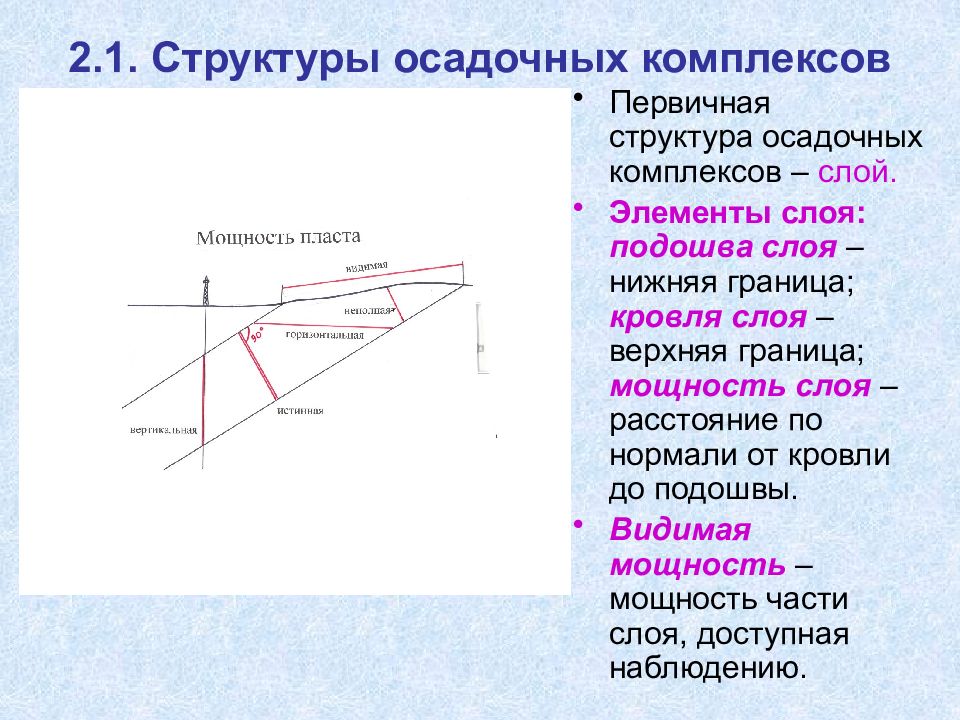

Слайд 41: 2.1. Структуры осадочных комплексов

Первичная структура осадочных комплексов – слой. Элементы слоя: подошва слоя – нижняя граница; кровля слоя – верхняя граница; мощность слоя – расстояние по нормали от кровли до подошвы. Видимая мощность – мощность части слоя, доступная наблюдению.

Слайд 42

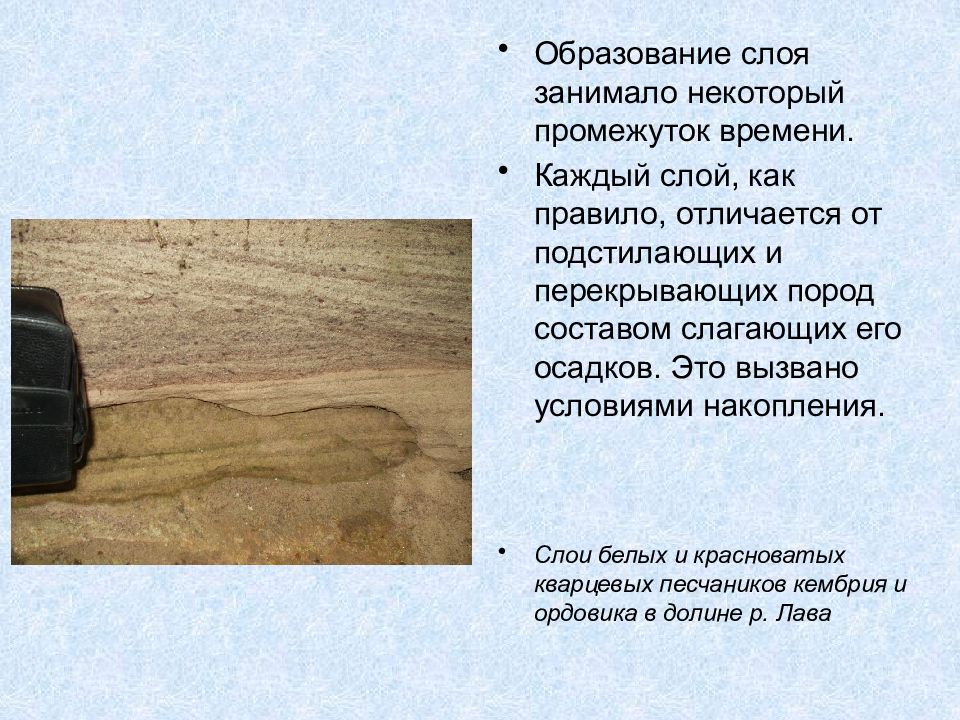

Образование слоя занимало некоторый промежуток времени. Каждый слой, как правило, отличается от подстилающих и перекрывающих пород составом слагающих его осадков. Это вызвано условиями накопления. Слои белых и красноватых кварцевых песчаников кембрия и ордовика в долине р. Лава

Слайд 43

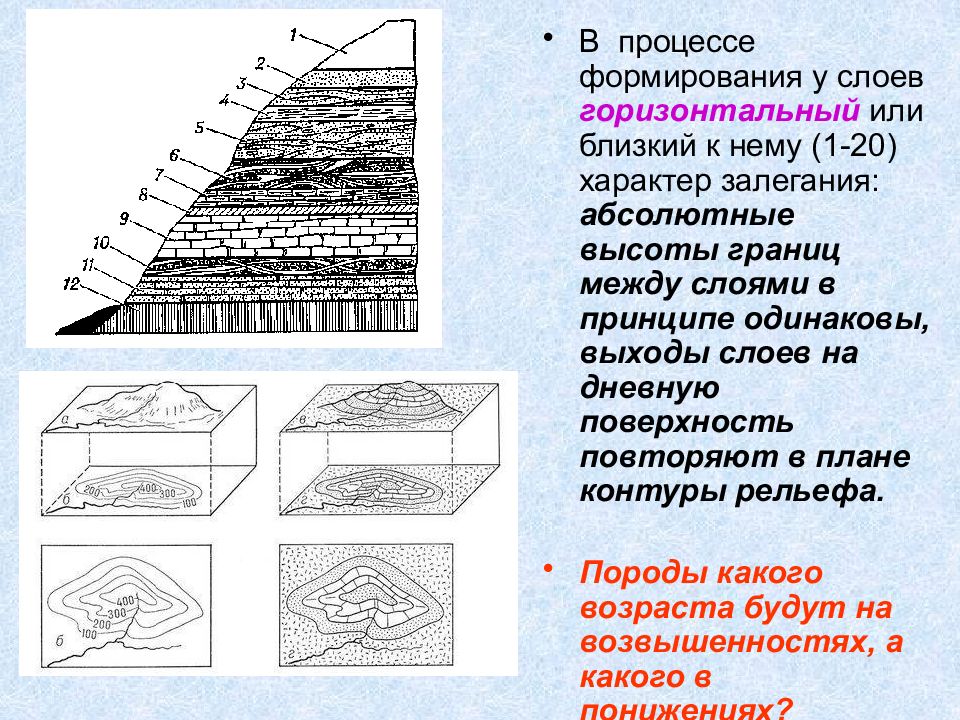

В процессе формирования у слоев горизонтальный или близкий к нему (1-20) характер залегания: абсолютные высоты границ между слоями в принципе одинаковы, выходы слоев на дневную поверхность повторяют в плане контуры рельефа. Породы какого возраста будут на возвышенностях, а какого в понижениях?

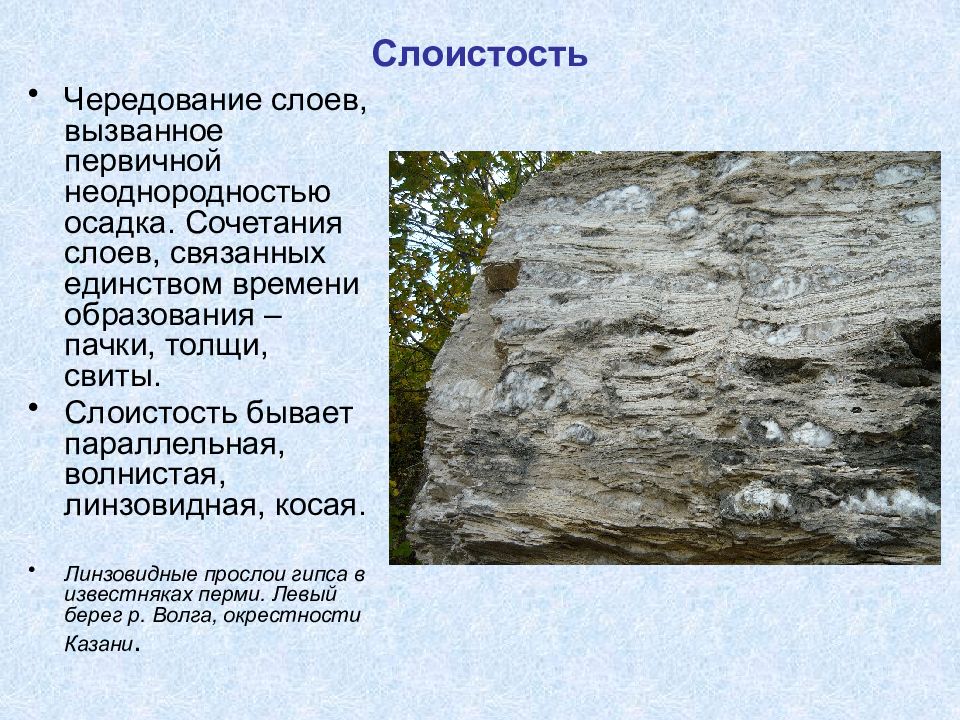

Слайд 44: Слоистость

Чередование слоев, вызванное первичной неоднородностью осадка. Сочетания слоев, связанных единством времени образования – пачки, толщи, свиты. Слоистость бывает параллельная, волнистая, линзовидная, косая. Линзовидные прослои гипса в известняках перми. Левый берег р. Волга, окрестности Казани.

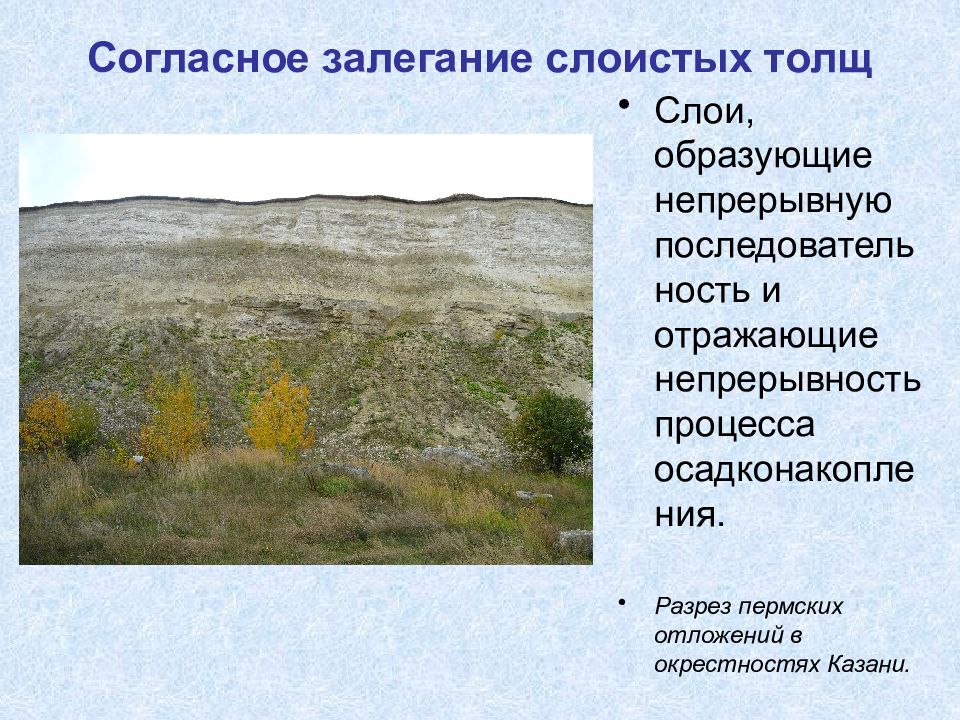

Слайд 45: Согласное залегание слоистых толщ

Слои, образующие непрерывную последовательность и отражающие непрерывность процесса осадконакопления. Разрез пермских отложений в окрестностях Казани.

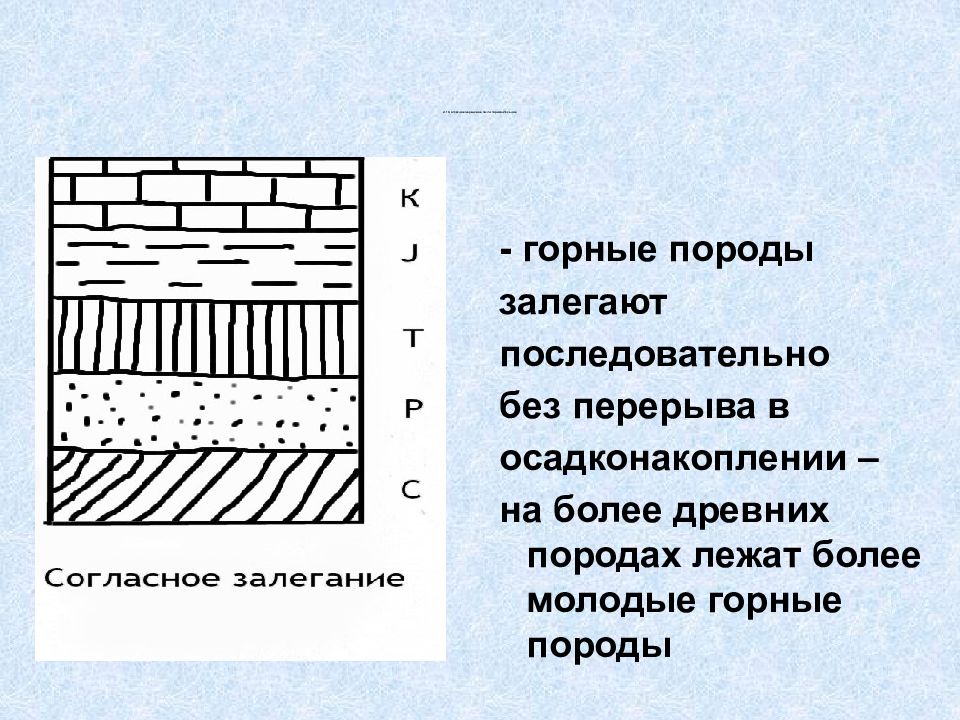

Слайд 46: 2.1.Согласное первичное почти горизонтальное

- горные породы залегают последовательно без перерыва в осадконакоплении – на более древних породах лежат более молодые горные породы

Слайд 47: 2.2. Несогласное залегание слоистых толщ

В результате перерыва в осадконакоплении или размыва раннее образовавшихся отложений наблюдается выпадение из разреза отдельных стратиграфических горизонтов – несогласное залегание пород. Перерыв в осадконакоплении может быть как кратковременным, так и очень долгим. Контакт кембрийских и ордовикских пород в долине р. Саблинка.

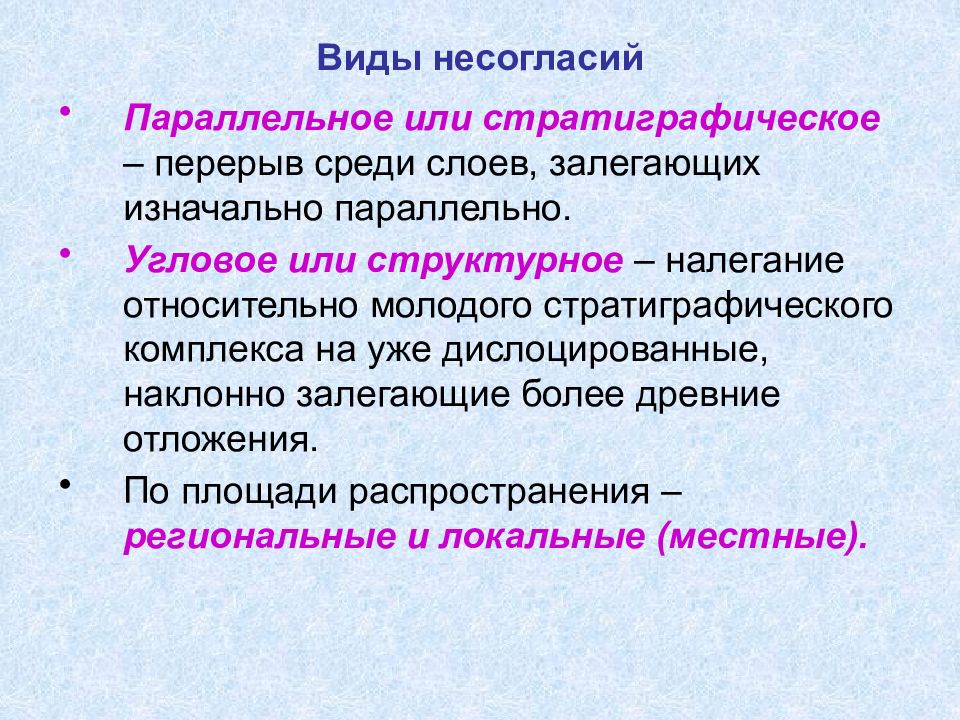

Слайд 48: Виды несогласий

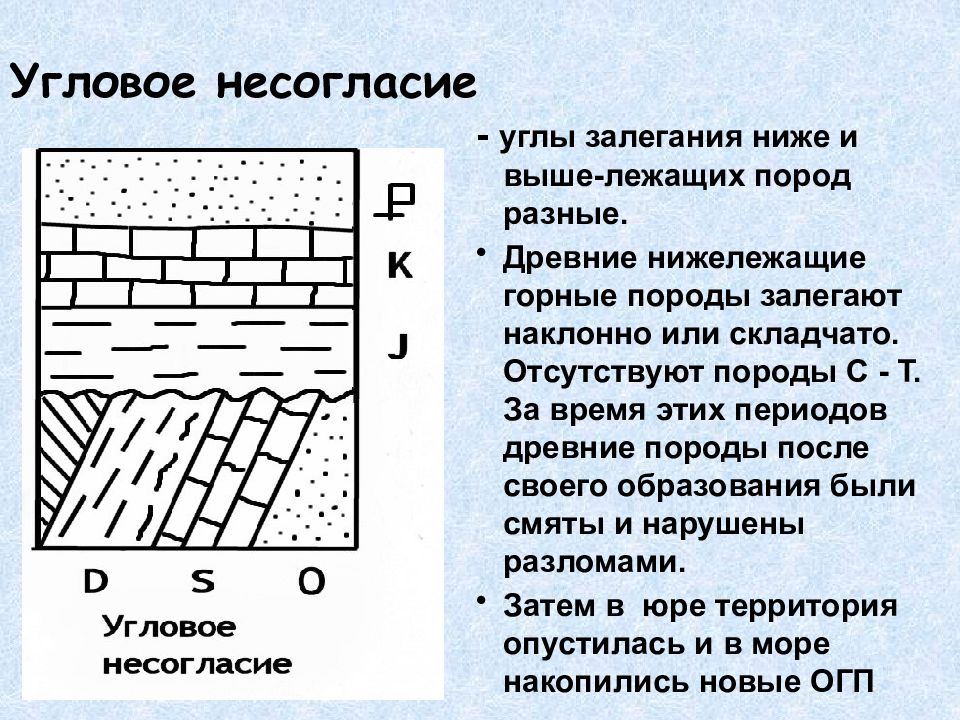

Параллельное или стратиграфическое – перерыв среди слоев, залегающих изначально параллельно. Угловое или структурное – налегание относительно молодого стратиграфического комплекса на уже дислоцированные, наклонно залегающие более древние отложения. По площади распространения – региональные и локальные (местные).

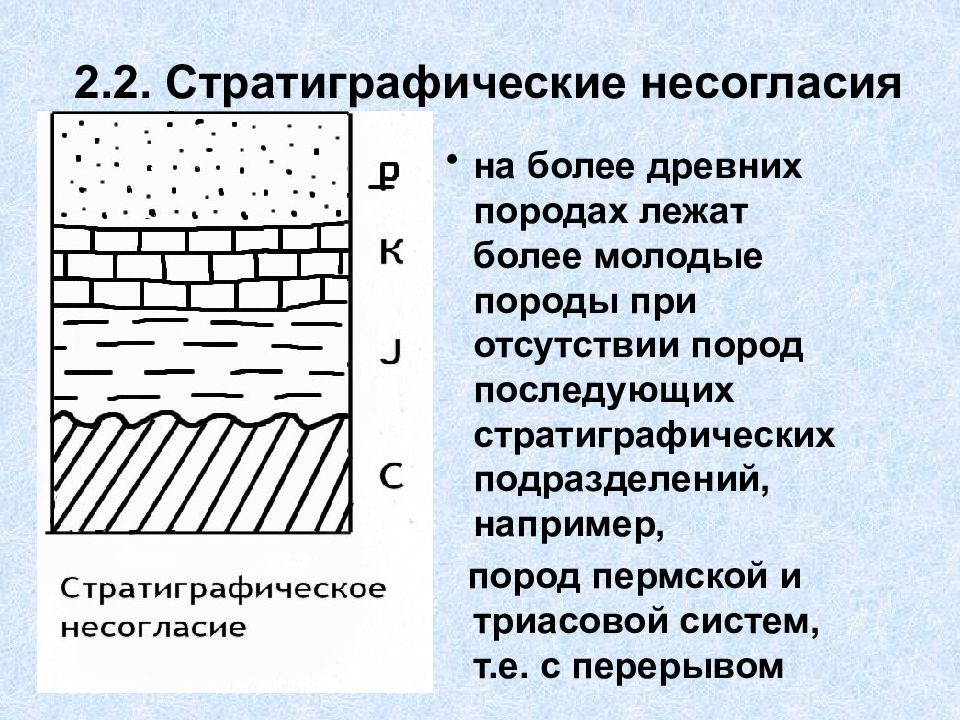

Слайд 49: 2.2. Стратиграфические несогласия

на более древних породах лежат более молодые породы при отсутствии пород последующих стратиграфических подразделений, например, пород пермской и триасовой систем, т.е. с перерывом

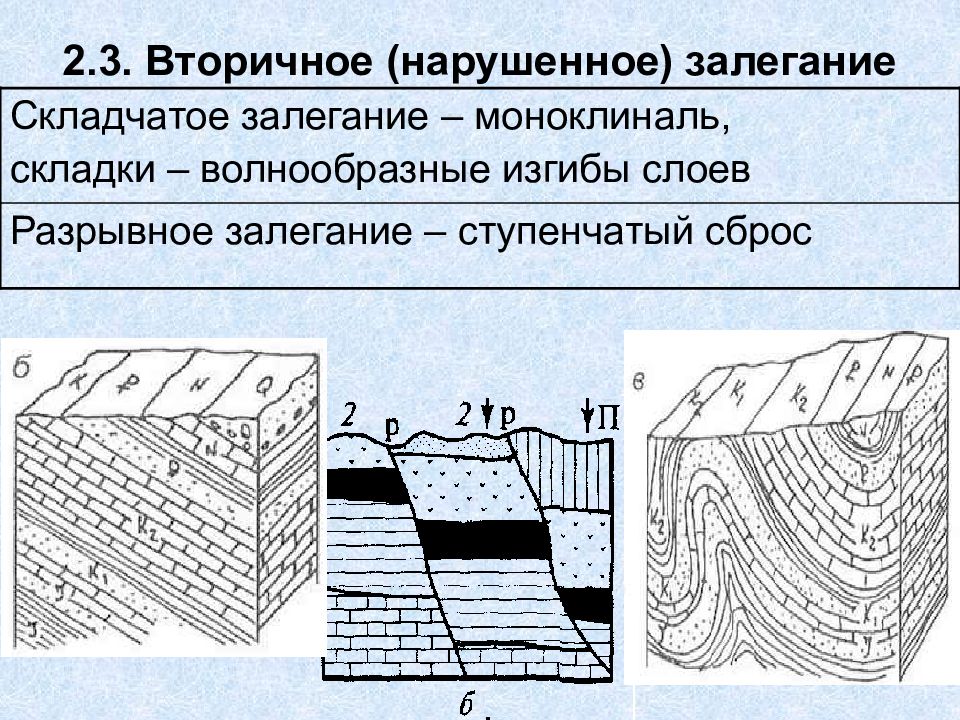

Слайд 50: 2.3. Вторичное (нарушенное) залегание

Складчатое залегание – моноклиналь, складки – волнообразные изгибы слоев Разрывное залегание – ступенчатый сброс

Слайд 51: Угловое несогласие

- углы залегания ниже и выше-лежащих пород разные. Древние нижележащие горные породы залегают наклонно или складчато. Отсутствуют породы C - T. За время этих периодов древние породы после своего образования были смяты и нарушены разломами. Затем в юре территория опустилась и в море накопились новые ОГП

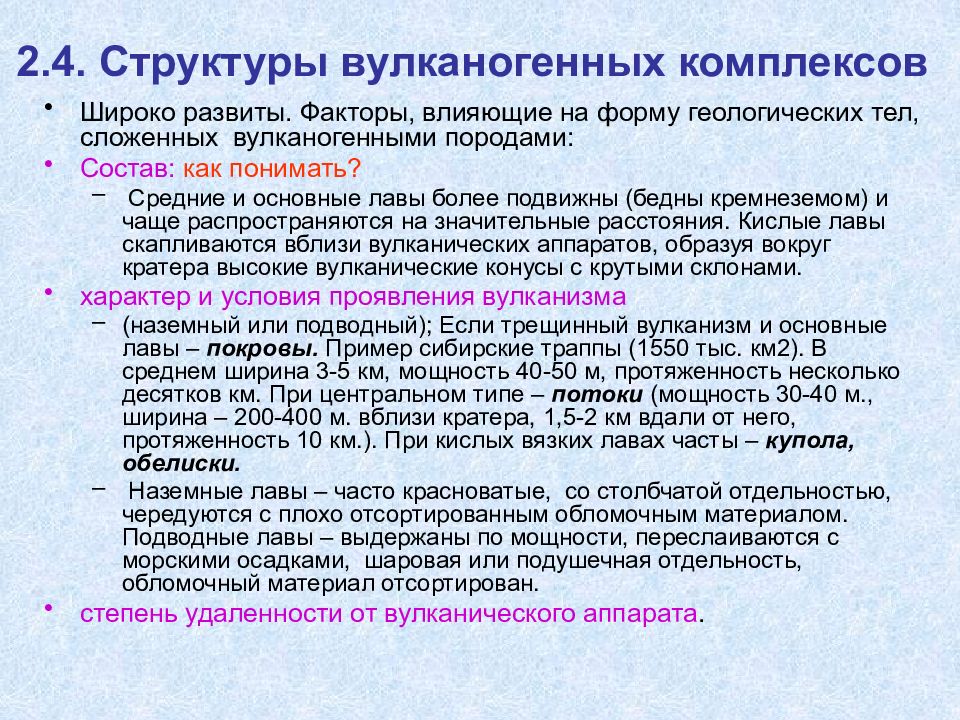

Слайд 54: 2.4. Структуры вулканогенных комплексов

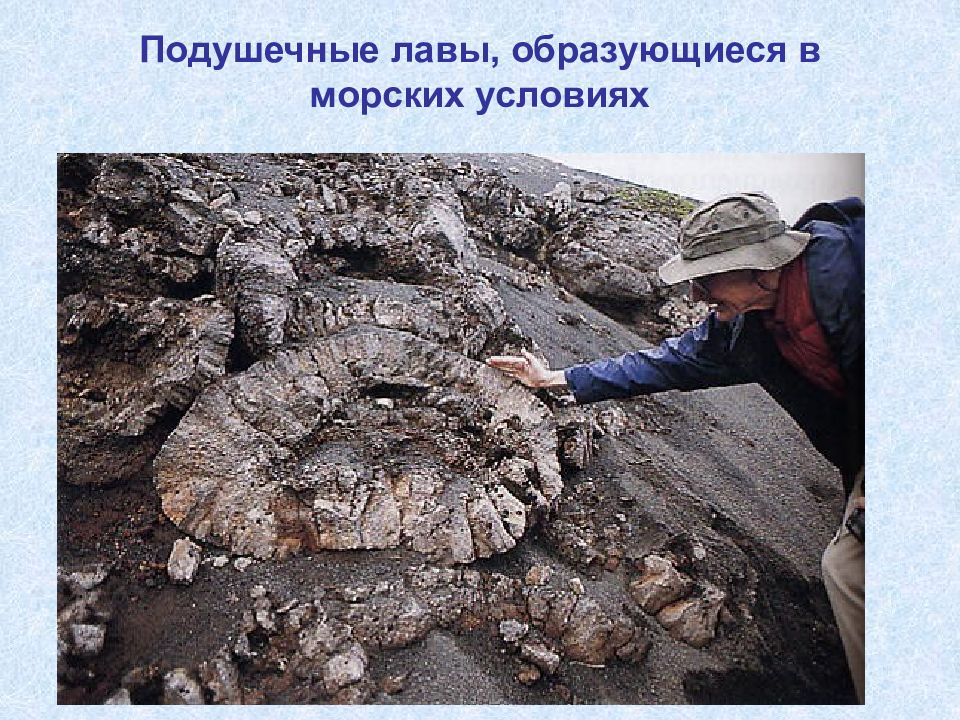

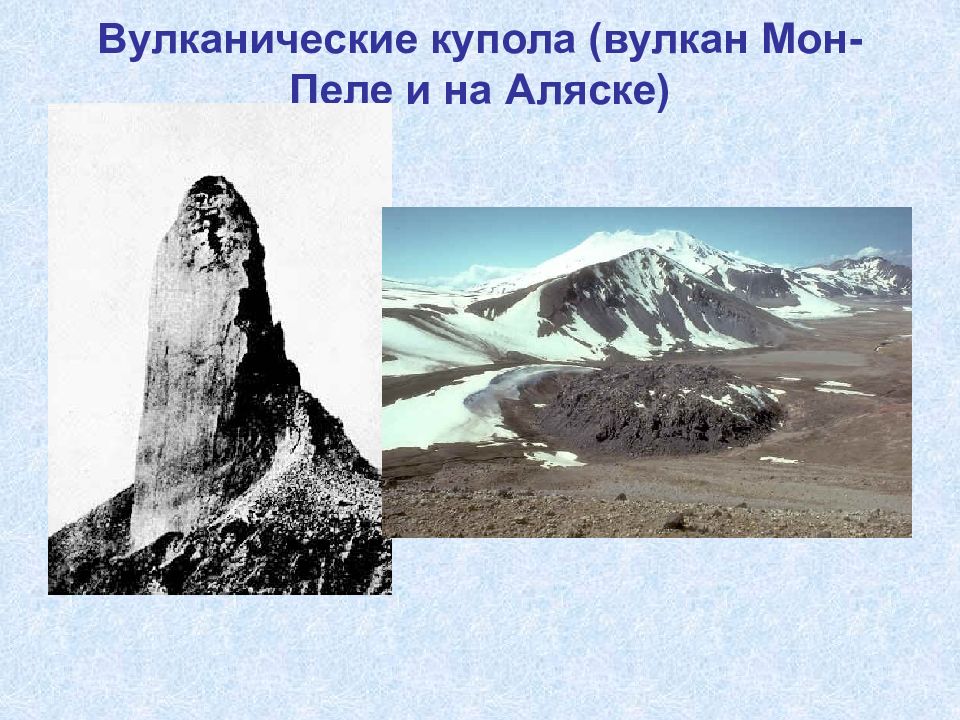

Широко развиты. Факторы, влияющие на форму геологических тел, сложенных вулканогенными породами: Состав: как понимать? Средние и основные лавы более подвижны (бедны кремнеземом) и чаще распространяются на значительные расстояния. Кислые лавы скапливаются вблизи вулканических аппаратов, образуя вокруг кратера высокие вулканические конусы с крутыми склонами. характер и условия проявления вулканизма (наземный или подводный); Если трещинный вулканизм и основные лавы – покровы. Пример сибирские траппы (1550 тыс. км2). В среднем ширина 3-5 км, мощность 40-50 м, протяженность несколько десятков км. При центральном типе – потоки (мощность 30-40 м., ширина – 200-400 м. вблизи кратера, 1,5-2 км вдали от него, протяженность 10 км.). При кислых вязких лавах часты – купола, обелиски. Наземные лавы – часто красноватые, со столбчатой отдельностью, чередуются с плохо отсортированным обломочным материалом. Подводные лавы – выдержаны по мощности, переслаиваются с морскими осадками, шаровая или подушечная отдельность, обломочный материал отсортирован. степень удаленности от вулканического аппарата.

Слайд 55: Изображение лавового покрова на геологическом разрезе, современный лавовый поток, лавовые потоки Индии

Слайд 59: 2.5. Структуры интрузивных комплексов

Факторы, определяющие форму и размеры интрузивных тел: состав магмы; характер вмещающих структур; глубина формирования. По соотношению с вмещающими породами: согласные и секущие.

Слайд 60: Согласные интрузии

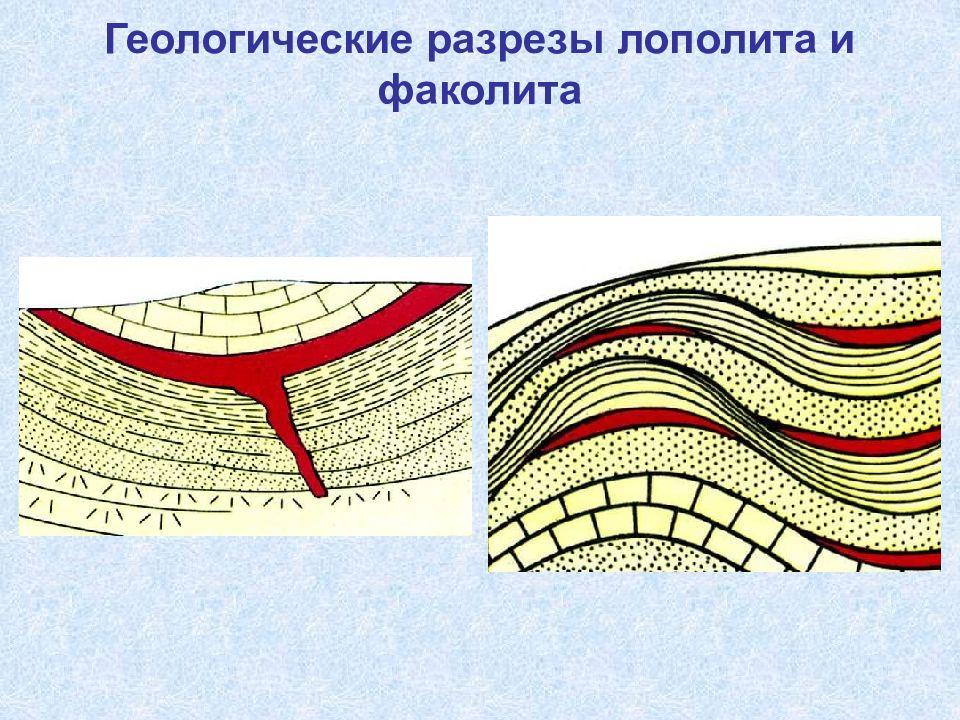

Силлы или пластовые интрузии – плоское магматическое тело, внедрившееся по слоистости осадочных пород. Сравнительно небольшая глубина, по облику близки к интрузивным породам, но форма залегания – интрузивных. Чаще основной состав. Лакколит – грибо- или караваеобразное тело, внедрившееся между слоями пород и приподнявшее кровлю в виде купола. Небольшая глубина. Средние и щелочные, с повышенной вязкостью. Поперечник не больше 10 км. Лополит – чашеобразное тело. Основные породы. В синеклизах. Факолит – линзо- или серпообразной формы. Полости отслоения в замках складок.

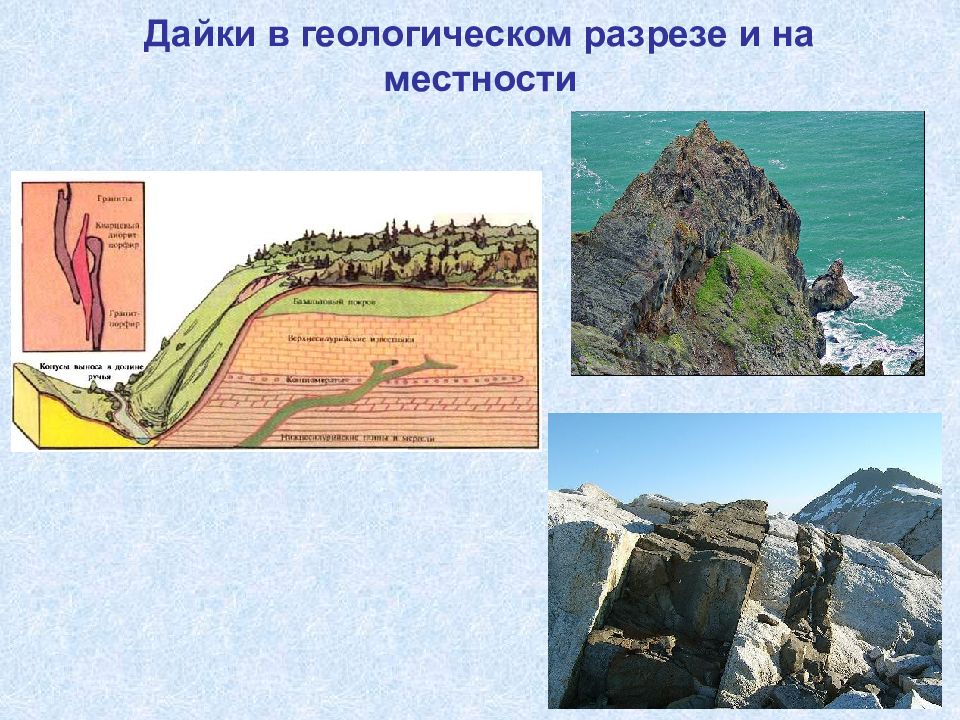

Слайд 63: Секущие интрузии

Шток – субизометричное магматическое тело, залегающее обычно круто. Площадь не более 100 км2. Дайка – очень распространены. Плитообразные магматические тела, заполняющие трещины в земной коре. Разный состав, абиссальные (глубинные) и субвулканические условия. Мощность – дециметры – первые метры; длина – десятки – сотни метров. Гарполит - магматическое тело, залегающее вдоль поверхностей несогласия, разделяющих геологические формации различного возраста. Батолит – самое крупное глубинное образование. Десятки тысяч кубических километров.