Первый слайд презентации

1. Слайды лекций доцента А.Е. Ковешникова «Геология нефти и газа». Для заочников (1-5 лекций за курс) Часть 2. Породы-коллекторы и породы-флюидоуропы (покрышки) Kovesha@mail.ru

Слайд 2

2- 53. Современные представления о процесс нефте-газооборазования В последнее время к вопросу о механизме нефтегазообразования ста-ло возможно подойти с позиций общих законов трансформации гор-ных пород при их нагреве, происходящем в процессе погружения. Нефтегазообразование следует рассматривать как саморазвивающий-ся процесс, сопровождающий осадочное породообразование и нахо-дящийся в тесной связи с развитием биосферы. На первом этапе в условиях седиментогенеза и диагенеза имеют место биодеструкция основных групп биополимеров (жиров, белков, углево-дов, лигнина) и геосинтез из продуктов их деструкции разного типа геополимеров, накапливающихся в осадке и формирующих кероген осадочных пород. Генерирующиеся на этом этапе углеводородные газы главным образом уходят в гидросферу или в атмосферу. Второй этап, протекающий в условиях катагенетической трансформа-ции осадочных пород, характеризуется процессами термодеструкции геополимеров и термокаталитического синтеза нефтяных и газовых УВ из фрагментов липидных и изопреноидных соединений, высвобож-дающихся из керогеновой формы рассеянного ОВ.

Слайд 3

3- 54. Миграционноспособные жидкие и газовые УВ, удаляясь из материнской породы, образуют углеводородные растворы, которые могут концентрироваться в виде скоплений нефти и газа. Именно на этом этапе реализуются главные фазы нефте- и газообразования, отвечающие за реальную нефтегазоносность осадочных бассейнов. На третьем и последующих этапах продуктами биохимического и термокаталитического превращения уже значительно истощенного ОВ являются газы. Кроме того, природные газы образуются также радиационно-химическим, механическим, метаморфическим и космогенным путями.

Слайд 4

4- 55. ПОРОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЕ ГАЗЫ Породы-коллекторы Коллекторы – это горные породы, обладающие способностью вме-щать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке. Абсолютное большинство пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. Коллекторами нефти и газа являются терригенные (пески, алевриты, песчаники, алевролиты и некоторые глинистые породы), карбонатные (известняки, мел, доломиты), вулканогенно-осадочные и кремнистые породы. Из определения пород-коллекторов следует, что они должны обла-дать: емкостью (обеспечивающейся системой пустот) и проницаемостью (обеспечивающейся системой сообщающегося пустотного пространства). Свойства горной породы вмещать (емкость) и пропускать (проницаемость) через себя жидкости и газы называются фильтрационно-емкостными свойствами – ФЕС. Емкость горной породы характеризуется пористостью. Это один из наиболее важных параметров пород-коллекторов. Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пор (пустот). Пористость определяет долю пустотного пространства в общем объеме породы.

Слайд 5

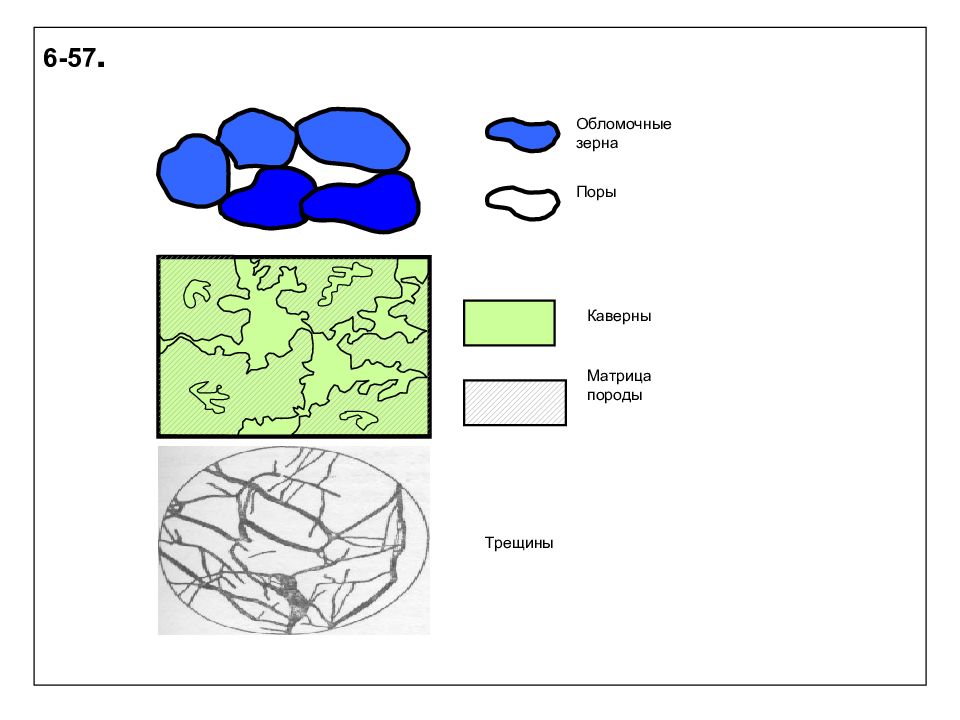

5- 56. Пластовые флюиды – нефть, газ, вода - аккумулируются в пустот-ном пространстве породы-коллектора, представленном порами, кавер-нами и трещинами. Поры – пространство между отдельными зернами, слагающими гор-ную породу. Каверны – сравнительно крупные пустотные пространства, образо-вавшиеся в результате действия процессов выщелачивания. Трещины – разрывы сплошности горных пород, обусловленные в основном тектонической деятельностью.

Слайд 7

7- 58. Разные типы пустот в породах-коллекторах Согласно генетической классификации все поры делятся на первич-ные и вторичные. Первичные поры (пустоты) образуются в процессе осадконакопления и породообразования (промежутки между зернами – межзерновые поры, между плоскостями наслоения и т.д.). Вторичные поры образуются в результате последующих процессов: разлома и дробления породы, растворения, перекристаллизации, возникновения трещин вследствие сокращения породы (например, при доломитизации) и других процессов. В большой степени свойства пористых сред определяются размерами поровых каналов. По величине поровые каналы нефтяных пластов условно разделяют на три группы: 1) сверхкапиллярные — размеры больше 0,508 мм (>508 мкм); 2) капиллярные — от 0,5 до 0,0002 мм (508 - 0,2 мкм); 3) субкапиллярные — меньше 0,0002 мм (<0,2 мкм ). По сверхкапиллярным каналам и порам движение нефти, воды и газа происходит свободно. По капиллярным каналам движение жидкостей и газов происходит при значительном участии капиллярных сил. В субкапиллярных каналах жидкости удерживаются силой притяжения стенками каналов и в природных условиях перемещаться в них не могут.

Слайд 8

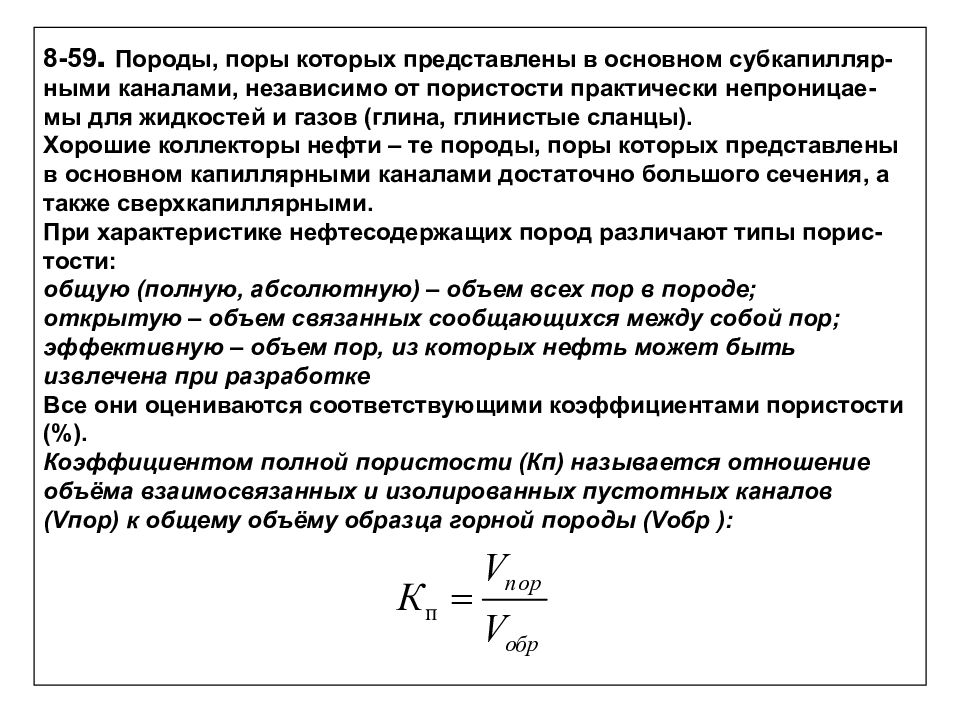

8- 59. Породы, поры которых представлены в основном субкапилляр-ными каналами, независимо от пористости практически непроницае-мы для жидкостей и газов (глина, глинистые сланцы). Хорошие коллекторы нефти – те породы, поры которых представлены в основном капиллярными каналами достаточно большого сечения, а также сверхкапиллярными. При характеристике нефтесодержащих пород различают типы порис-тости: общую (полную, абсолютную) – объем всех пор в породе; открытую – объем связанных сообщающихся между собой пор; эффективную – объем пор, из которых нефть может быть извлечена при разработке Все они оцениваются соответствующими коэффициентами пористости (%). Коэффициентом полной пористости (Кп) называется отношение объёма взаимосвязанных и изолированных пустотных каналов ( V пор) к общему объёму образца горной породы ( V обр ):

Слайд 9

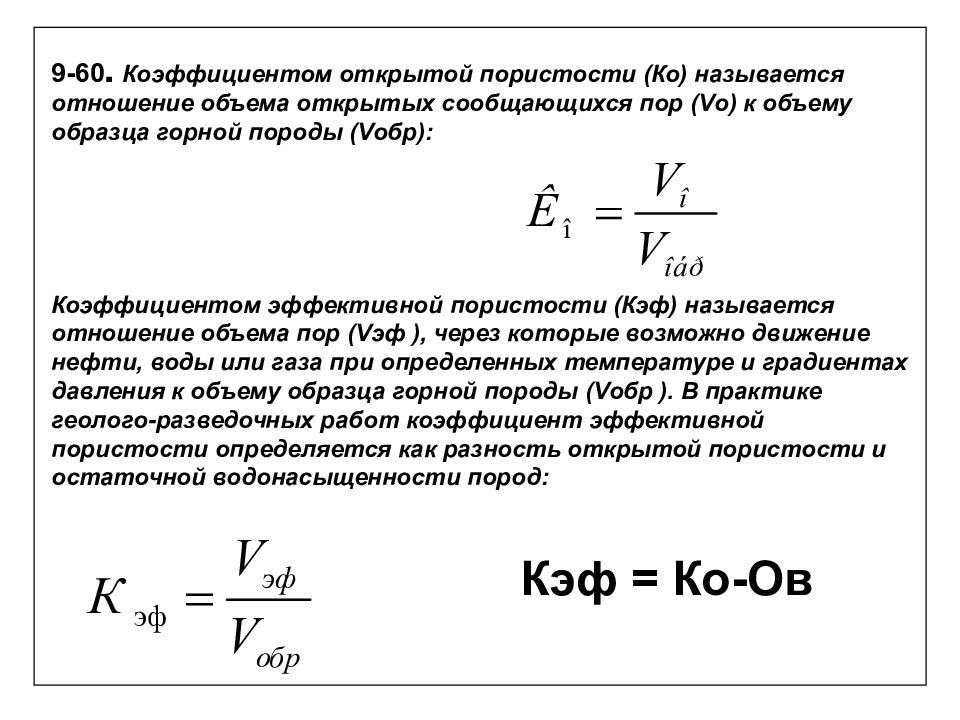

9- 60. Коэффициентом открытой пористости (Ко) называется отношение объема открытых сообщающихся пор ( V о) к объему образца горной породы ( V обр): Коэффициентом эффективной пористости (Кэф) называется отношение объема пор ( V эф ), через которые возможно движение нефти, воды или газа при определенных температуре и градиентах давления к объему образца горной породы ( V обр ). В практике геолого-разведочных работ коэффициент эффективной пористости определяется как разность открытой пористости и остаточной водонасыщенности пород: Кэф = Ко-Ов

Слайд 10

10- 61. Структура порового пространства пород обусловлена большим числом факторов: гранулометрическим составом пород, формой и окатанностью частиц, сортированностью обломочного материала, системой укладки обломочного материала, составом обломков, составом цемента, количеством цемента, характером распространения цемента, химическим составом пород, происхождением пор, равномерностью распределения пор, соотношением больших и малых пор. Пористость повышается с улучшением окатанности и отсортирован-ности обломков, если обломочные зерна сами пористые, с увеличе-нием размеров обломков, с уменьшением количества цементирующе-го материала. Коэффициент пористости обломочных пород в случаях, когда зерна породы одинаковы по размеру и имеют шарообразную форму, не за-висит от размера зерен, а определяется их укладкой и однородностью по размеру. При кубической упаковке пористость составляет 47,64 %; при ромби-ческой – 25,95 %, независимо от размеров шаров. У пород, состоящих из неодинаковых по размеру обломков (конгломератов, глинистых песчаников), пористость резко снижается, так как мелкие зерна занимают промежутки между крупными зернами, уменьшая объем порового пространства.

Слайд 11

11- 62. Пористость коллекторов, дающих промышленную нефть, обычно следующая (в %). Пески…………………….…… 20—25 Песчаники…........…………….. 10—30 Карбонатные коллекторы..……10—25 и меньше. Величина коэффициента пористости горных пород может достигать 40 % (месторождения Ставрополья). Нефтеносные песчаники Русской платформы – 17-24 %. В последнее время открыт ряд месторождений в карбонатных коллек-торах, поровое пространство которых состоит в основном из трещин. Пористость (коэффициент трещиноватости) таких пластов оценивает-ся долями и единицами процентов. Однако из них получены большие промышленные притоки нефти. По преобладающему типу пустот, слагающих поровое пространство, коллекторы делятся на три основных типа: поровые, трещинные и каверновые. Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений приурочена к коллекторам трех типов – гранулярным, трещинным и смешанного строения.

Слайд 12

12- 63. К гранулярному типу относятся коллекторы, представленные песчано-алевритовыми породами, реже известняками и доломитами; поровое пространство в них состоит из межзерновых полостей. Трещинные коллекторы сложены преимущественно карбонатами; поровое пространство в них образуется системой трещин. При этом участки коллектора между трещинами представлены плотными непроницаемыми и малопроницаемыми нетрещиноватыми блоками пород, поровое пространство в которых практически не участвует в процессах фильтрации. В коллекторах смешанного типа отмечается сочетание систем тре-щин, порового пространства блоков и пор (каверны, карст). Проницаемостью называют свойство горных пород пропускать сквозь себя жидкости и газы при наличии перепада давления. Проницаемость – важнейший параметр, характеризующий проводи-мость коллектора, его фильтрационные свойства, т. е. способность пород пласта пропускать к забоям скважин нефть и газ. Проницаемость зависит от многих факторов; важнейшими из них являются: характер проявления постседиментационных процессов, структура порового пространства, степень отсортированности обломков, размер зерен, взаиморасположение частиц, плотность укладки обломочного материала.

Слайд 13

13- 64. В Международной системе (СИ) за единицу проницаемости в 1 м2 принимается проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 м2 и длиной 1 м при перепаде дав-ления 1 н/м2 расход жидкости вязкостью 1 н • сек/м2 составляет 1 м3/сек. Единицей измерения проницаемости является квадратный метр (м2). Чаще всего для обозначения проницаемости пород исполь-зуют микрометр (мкм2). Обычно для оценки проницаемости пользуют-ся практической едини-цей Дарси, которая приблизительно в 1012 раз меньше, чем проницаемость в 1 м2, или миллидарси (мД). За единицу проницаемости в 1 Дарси (1 Д) принимают проницаемость такой пори-стой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 см2 и длиной 1 см при перепаде давления 1 кг/см2 расход жидкости вязко-стью 1 спз (сантипуаз) составляет 1 см3/сек. Проницаемость пористой среды зависит также от типа пластового флюида и характера его дви-жения. Поэтому для характеристики проницаемости нефтесодержащих пород введены понятия абсолютной (физической, удельной), эффек-тивной (фазовой) и относительной проницаемости. Абсолютная проницаемость - проницаемость пористой среды при движении в ней лишь одной какой-либо фазы (газа или однородной жидкости), химически инертной по отношению к породе, при полном заполнения порового пространства газом или жидкостью.

Слайд 14

14-65. В случае, когда поровое пространство породы содержит в себе более одного флюида, проницаемость по конкретному флюиду назы-вается эффективной. Относительная проницаемость определяется как отношение эффективной проницаемости для флюида при данной насыщенности к абсолютной проницаемости. Исходя из значений эффективной пористости и проницаемости по газу с учетом литологического состава пород А.А. Ханин предложил клас-сификацию песчано-алевролитовых пород-коллекторов. Согласно этой классификации выделяется шесть классов коллекторов, различающихся по проницаемости и емкости.

Слайд 15

15-66. Породы-флюидоупоры (покрышки) Сохранение скоплений нефти и газа в породах-коллекторах невозмож-но, если они не будут перекрыты непроницаемыми для флюидов (нефти, газа и воды) породами. Плохо проницаемые породы, перекрывающие породы-коллекторы со скоплениями нефти и газа, называют покрышками нефтяных и газовых залежей. Роль пород-нефтегазоводоупоров выполняют глины, аргиллиты, гли-нистые алевролиты, глинистые известняки, гипсы, ангидриты и соли. Соляно-ангидритовые покрышки служат наиболее надежными экрана-ми, несколько худшими экранирующими свойствами обладают глини-стые и глинисто-карбонатные породы, весьма слабыми непроницае-мыми перекрытиями являются алевролито-глинистые породы. Надежность экранов во многом определяется характером флюидов в подстилающих залежах. Наиболее подвижны газообразные углеводо-роды. Поэтому покрышки, перекрывающие газовую залежь, должны обладать лучшими экранирующими свойствами по сравнению с пок-рышками, перекрывающими нефтяную залежь.

Слайд 16

16-67. Глинистые покрышки. Глины и глинистые породы весьма раз-личны по своим экранирующим свойствам, так как отличаются разно-образием физико-химических, минералогических, гранулометрических характеристик. У глин каолинитового состава наблюдается наибольшая диффузион-ная и фильтрационная проницаемость, а у глин монтмориллонитового состава — наименьшая, наилучшими экранирующими свойствами об-ладают толщи с большим количеством монтмориллонитовых частиц. Степень однородности глин имеет важную роль в оценке экранирую-щих свойств покрышек. Присутствие прослоев песчаников и алевро-литов ухудшает качество экранирующей толщи. С возрастанием со-держания в глинах алевритовой примеси и увеличением размеров поровых каналов проницаемость возрастает. Надежность глинистых покрышек обеспечивает низкая проницае-мость, так как размер поровых каналов глинистых пород мал, и для фильтрации через них нефти и газа требуются большие давления. С увеличением глубины и уплотнением глин качество глинистой пок-рышки снижается. С ростом плотности глин их проницаемость умень-шается. По мере уменьшения проницаемости глин, растет перепад дав-лений, необходимый для прорыва через них газа. Увеличение мощнос-ти покрышки значительно улучшает ее изоляционные качества и способствует удержанию залежи с большими высотами.

Слайд 17

17-68. Соляно-ангидритовые покрышки. Соленосные толщи являются надежными покрышками для залежей нефти и газа. Пластичность ка-менной соли, способность ее деформироваться без нарушения сплош-ности делают эту горную породу надежным непроницаемым изолято-ром. Она является основным породообразующим минералом соленос-ных толщ. Нередко в них в виде включений или прослоев содержатся калийные и другие соли, однако они занимают весьма подчиненное положение. Соленосные отложения обычно сопровождаются пачками ангидритов, которые подстилают и покрывают соли, а иногда и переслаиваются с ними. Ангидриты значительно более хрупки по сравнению с солью и не являются такими надежными экранами. Благодаря прозрачности каменной соли в ней ясно видны под микроскопом детали строения, объемные формы включений, в том числе газообразных и жидких, а также многочисленные трещины. Одни трещины заполнены минераль-ными образованиями, другие — полые. Те и другие нередко бывают пережаты: под действием пластических деформаций их стенки места-ми смыкаются — и трещины, теряя сообщаемость, перестают быть проводящими. Этим и обусловлены экранирующие свойства солей. Соль в определенных условиях может быть и проницаемой: при рас-тяжении пережатия и разобщения систем трещин не происходит.

Слайд 18

18-69. Они остаются открытыми и могут пропускать различные флюиды, в том числе газ и нефть. Об этом свидетельствует выполнение трещин различными вторичными образованиями иногда с включениями битума и газа. Пластичность каменной соли резко снижается от различных механических примесей, иногда даже в случае ничтожного их содержания. Подобным же образом действует повторная смена тектонических напряжений расслаблением. Совокупность этих причин снижает пластичность соли и приближает ее по свойствам к хрупкому телу. Тектонические движения играют значительную роль в прорыве газа через соленосную толщу. В зонах региональных разломов порода при неоднократном и длительном воздействии нагрузок подвергается пе-риодическому уплотнению и разуплотнению, теряет первоначальные пластические свойства и значительно упрочняется, становясь более хрупкой. Тектонические подвижки в зонах разломов, сопровождающи-еся общим напряжением растяжения, вызывают «раскрытие» систем трещин, по которым становится возможным переток газа из нижележа-щих отложений. Соленосные толщи приурочены к определенным стратиграфическим горизонтам и географическим поясам, связываются с эпохами затуха-ний наиболее интенсивных движений земной коры, имеют региональ-ное распространение и значительные мощности.

Слайд 19

19-70. Классификация покрышек, по Э.А. Бакирову В основе классификации покрышек лежит несколько принципов. 1. По площади распространения покрышки делятся на: Региональные – распространены в пределах нефтегазоносной провин-ции или большей ее части, характеризуются значительной мощностью и лито-логической выдержанностью. Субрегиональные – распространены в пределах нефтегазонос-ной области или большей ее части Зональные – распространены в пределах зоны или района нефте-газонакопления Локальные – распространены в пределах отдельных местоскоп-лений, обусловливают сохранность отдельных залежей.

Последний слайд презентации: 1. Слайды лекций доцента А.Е. Ковешникова «Геология нефти и газа». Для

20-71. 2. По соотношению с этажами нефтегазоносности: Межэтажные – перекрывают этаж нефтегазоносности в моноэтаж-ных местоскоплениях или разделяют их в полиэтажных местоскоплениях Внутриэтажные – разделяют продуктивные горизонты внутри этажа нефтегазоносности 3. По литологическому составу Однородные (глинистые, карбонатные; галогенные) - состоят из пород одного литологического состава Неоднородные: - смешанные (песчано-глинистые; глинисто-карбонатные; терригенно-галогенные и др.) - состоят из пород различного литологического состава, не имеющих четко выраженной слоистости - расслоенные - с остоят из чередования прослоев различных литологических разностей пород. К факторам, снижающим экранирующие свойства пород-флюидо-упоров, относятся: трещиноватость, неоднородность, малая мощность и большая глубина залегания. Трещиноватость в породах-флюидоупорах снижает их экранирую-щие свойства. Например, в зонах региональных разломов первона-чальные пластичные свойства глин и солей утрачиваются, они стано-вятся хрупкими, с раскрытыми трещинами, могут пропускать флюиды.