Первый слайд презентации: Организация первичной СЛМР (сердечно-легочной – мозговой- реанимации)

Шевчук Юлия Аркадьевна shevchuk.iulia@yandex.ru +79213789965

Слайд 2: Терминальное состояния

патологофункциональные изменения, в основе которых лежат нарастающая гипоксия всех тканей (в первую очередь головного мозга), ацидоз и интоксикация продуктами нарушенного обмена. Терминальное состояния

Слайд 4: Главные показатели жизненно важных функций

Температура тела Частота сердечных сокращений или пульс Частота дыхания Артериальное давление Главные показатели жизненно важных функций

Слайд 5: Виды терминальных состояний

Предагональное состояние- заторможенность, выраженная одышка, кожные покровы бледные, цианотичные, артериальное давление низкое (60—70 мм рт. ст.) или не определяется совсем, слабый частый пульс. Агония - сознания нет, пульс нитевидный или совсем исчезает, артериальное давление не определяется. Дыхание частое, поверхностное (судорожное), больной как бы заглатывает воздух. Клиническая смерть наступает сразу после остановки и сердечной деятельности. Продолжительность ее короткая — 4 - 6 минут. Видимых проявлений жизни нет, отмечается остановка дыхания и работы сердца, сознание отсутствует, зрачки расширены и не реагируют на свет, кожные покровы землисто-серые. Виды терминальных состояний

Слайд 6: Клиническая смерть

Это — обратимый этап смерти, переходный период между жизнью и биологической смертью. На данном этапе прекращается деятельность сердца и процесс дыхания, полностью исчезают все внешние признаки жизнедеятельности организма.

Слайд 7

Клиническая смерть потеря сознания, отсутствие дыхания, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие пульса на сонной артерии. Самое главное при клинической смерти - добиться, чтобы появился пульс (восстановилось сердцебиение и дыхание) и только потом если нужно останавливать кровотечение, накладывать повязки и шины. При клинической смерти необходимы немедленный массаж сердца и искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание).

Слайд 8: Признаки клинической смерти

1. Нет пульса на сонной артерии 2. Зрачки расширены и не реагируют на свет 3. Дыхание отсутствует 4. Сознания нет 5. Кожные покровы бледные 6. Артериальное давление не определяется. 7. Тоны сердца не прослушиваются. При наличии этих признаков следует немедленно приступить к реанимации. Время определения клинической смерти должно быть предельно коротким. Достаточно знать два абсолютных признала смерти — отсутствие пульса на сонной артерии и расширенные зрачки, не реагирующие на свет. Каждая упущенная минута уменьшает шансы на спасение. Признаки клинической смерти

Слайд 9: Биологическая смерть

(или истинная смерть ) представляет собой необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях важнейших органов, при которой оживление организма, как целостной системы невозможно. Без достоверных признаков, констатировать биологическую смерть нельзя! Биологическая смерть

Слайд 10: Признаки биологической смерти

1. Появление трупных пятен — багровое окрашивание кожи в виде пятен с неровными краями за счет стека и скопления крови в низко расположенных участках тела. Формируются они через 1,5— 2 ч после остановки сердца. 2. Трупное (мышечное) окоченение — своеобразное уплотнение и укорочение скелетных мышц, создающее препятствие для пассивного движения в суставах. Начинается оно с мышц лица и верхних конечностей, затем переходит на туловище и нижние конечности. Проявляется через 2 ч после прекращении сердцебиения. 3. Охлаждение. Температура тела падает на 1° за 1 ч при температуре окружающего воздуха 16—18 Т. 4. Высыхание склер и появление тусклых желтовато-бурых равнобедренных треугольников, направленных основанием к радужной оболочке (пятна Ларше ). 5. Появление «кошачьего глаза» — при сдавливании глазного яблока с боков зрачок приобретает форму уз кой вертикальной щели. Это указывает на размягчение глазного яблока в результате падения внутри глазного давления. Появляется этот признак чёрез 30—40 мин. 6. Более поздние признака биологической смерти – разложение, специфический гнилостный запах, зеленая окраска кожи, вздутие. Признаки биологической смерти

Слайд 11: Критерии тяжести состояния

1. Наличие объективных жалоб. 2. Степень выраженности интоксикационного синдрома: · изменения поведения (возбуждение с эйфорией, возбуждение с негативизмом); · нарушения сознания ( сомнолентность, ступор, сопор), потеря сознания (кома): · сомнолентность – вялость и сонливость, сон поверхностный, короткий, постанывание вместо плача, слабая реакция на осмотр, снижение кожной чувствительности и рефлексов; · ступор– после энергичного воздействия ребенок выходит из оцепенения, реакция на боль отчетливая, но непродолжительная, рефлексы снижены; · сопор – нет кожной чувствительности, реакция на боль неотчетливая, сохранены зрачковые и роговичные рефлексы и глотание; · кома – нет рефлексов и кожной чувствительности, нет реакции на внешнее воздействие, угасание роговичного и корнеального рефлексов вплоть до их исчезновения, нарушения ритма дыхания ; · изменения витальных показателей (изменения ЧД, ЧСС, АД); · нарушения гомеостаза – изменения ЭКГ, гематокрита, коагулограммы, содержания в крови сахара, электролитов, токсических веществ. Критерии тяжести состояния

Слайд 12

3. Степень выраженности нарушений функций органов и систем, угроза жизни и здоровью по данным врачебного осмотра, обследования, лабораторно-инструментальным показателям. 4. Положение: активное; вынужденное положение исключает удовлетворительное состояние ; пассивное положение (не может самостоятельно изменить позу), как правило, свидетельствует о тяжелом состоянии больного. Степени тяжести состояния: • Удовлетворительное – отсутствие жалоб, нет нарушений со стороны внутренних органов. • Средней тяжести – наличие жалоб, сознание сохранено, положение активное, но активность снижена, компенсированные нарушения функций внутренних органов. • Тяжелое – нарушение сознания (ступор, сопор, кома), декомпенсация деятельности органов и систем. • Крайне тяжелое – появление симптомов, угрожающих жизни.

Слайд 13: Реанимационные мероприятия не проводятся

-При наличии признаков биологической смерти. -При наступлении состояния клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью.

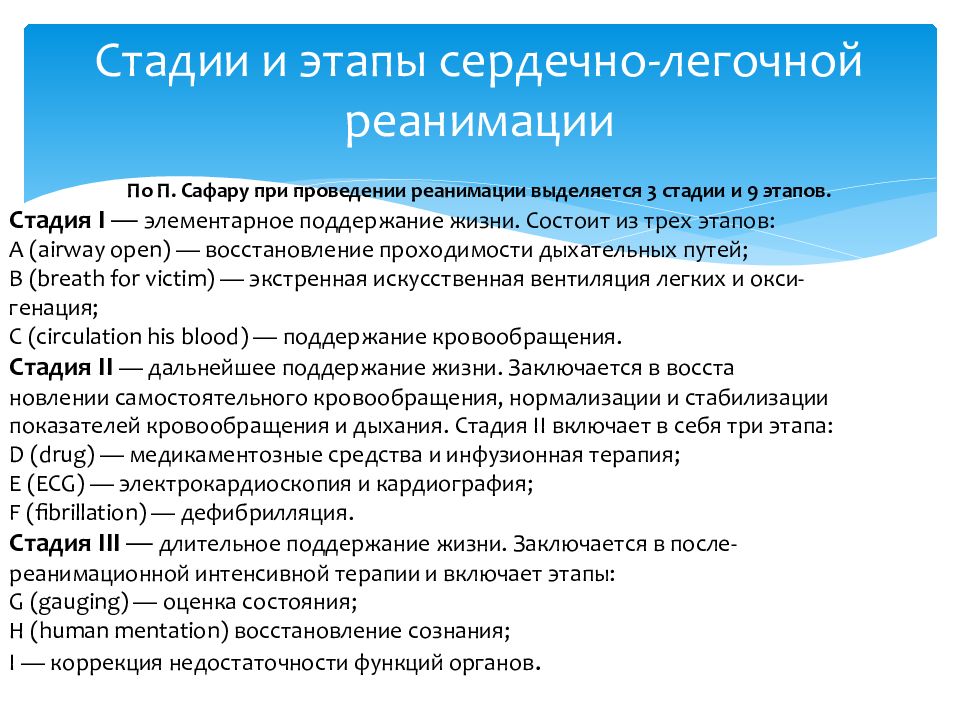

Слайд 14: Стадии и этапы сердечно-легочной реанимации

По П. Сафару при проведении реанимации выделяется 3 стадии и 9 этапов. Стадия I — элементарное поддержание жизни. Состоит из трех этапов: A ( airway open ) — восстановление проходимости дыхательных путей; В ( breath for victim ) — экстренная искусственная вентиляция легких и окси- генация ; С ( circulation his blood ) — поддержание кровообращения. Стадия II — дальнейшее поддержание жизни. Заключается в восста новлении самостоятельного кровообращения, нормализации и стабилизации показателей кровообращения и дыхания. Стадия II включает в себя три этапа: D ( drug ) — медикаментозные средства и инфузионная терапия; Е (ECG) — электрокардиоскопия и кардиография; F ( fibrillation ) — дефибрилляция. Стадия III — длительное поддержание жизни. Заключается в после- реанимационной интенсивной терапии и включает этапы: G ( gauging ) — оценка состояния; Н ( human mentation ) восстановление сознания; I — коррекция недостаточности функций органов.

Слайд 15

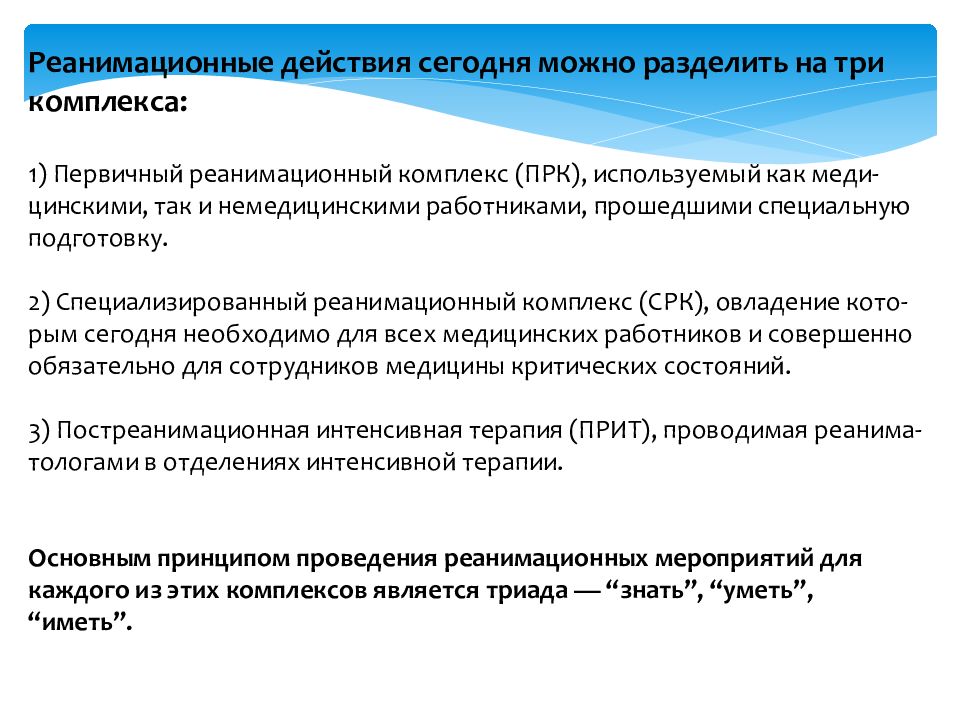

Реанимационные действия сегодня можно разделить на три комплекса : 1) Первичный реанимационный комплекс (ПРК), используемый как меди- цинскими, так и немедицинскими работниками, прошедшими специальную подготовку. 2) Специализированный реанимационный комплекс (СРК), овладение кото- рым сегодня необходимо для всех медицинских работников и совершенно обязательно для сотрудников медицины критических состояний. 3) Постреанимационная интенсивная терапия (ПРИТ), проводимая реанима - тологами в отделениях интенсивной терапии. Основным принципом проведения реанимационных мероприятий для каждого из этих комплексов является триада — “знать”, “уметь”, “иметь”.

Слайд 16: Первичный реанимационный комплекс состоит

- восстановление проходимости дыхательных путей; ИВЛ - непрямой массаж сердца.

Слайд 17: ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ

Искусственное дыхание — вдувание воздуха или обогащенной кислородом смеси газов в лёгкие пациента без или с применением специальных устройств. Выдыхаемый человеком воздух содержит 16—18% кислорода, поэтому эффективнее ИВЛ атмосферным воздухом, либо кислородо -воздушной смесью. Каждое вдувание должно продолжаться 1-2 с. Адекватность ИВЛ оценивают по периодическому расширению грудной клетки и пассивному выдыханию воздуха. Бригада СМИ обычно проводит ИВЛ либо через воздуховод или лицевую маску, либо после интубации трахеи с помощью мешка Амбу.

Слайд 18

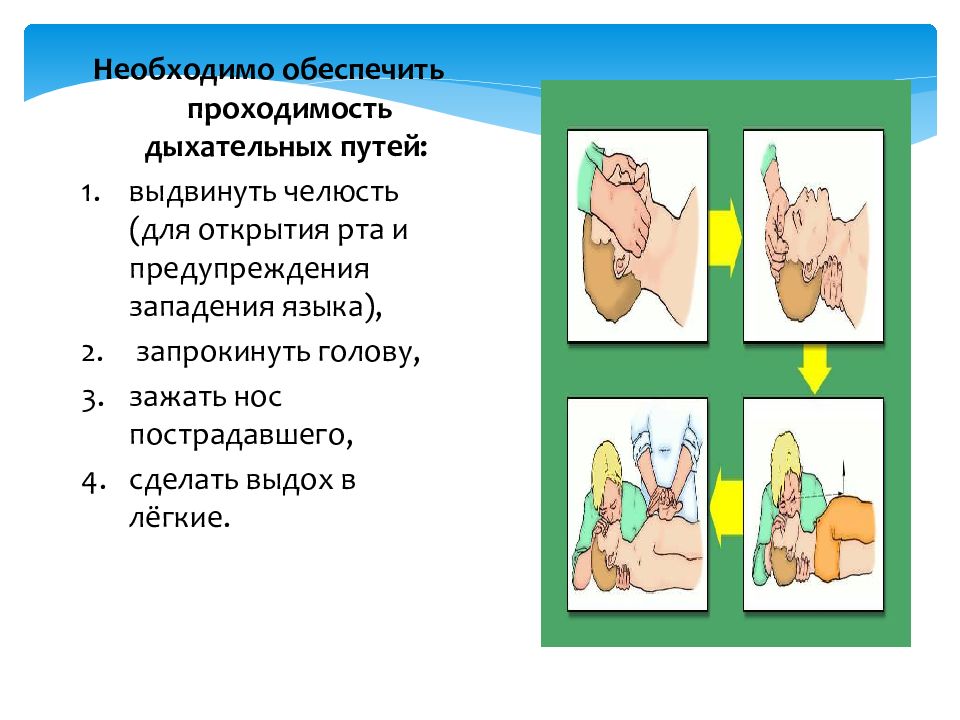

Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей: выдвинуть челюсть (для открытия рта и предупреждения западения языка), запрокинуть голову, зажать нос пострадавшего, сделать выдох в лёгкие.

Слайд 19

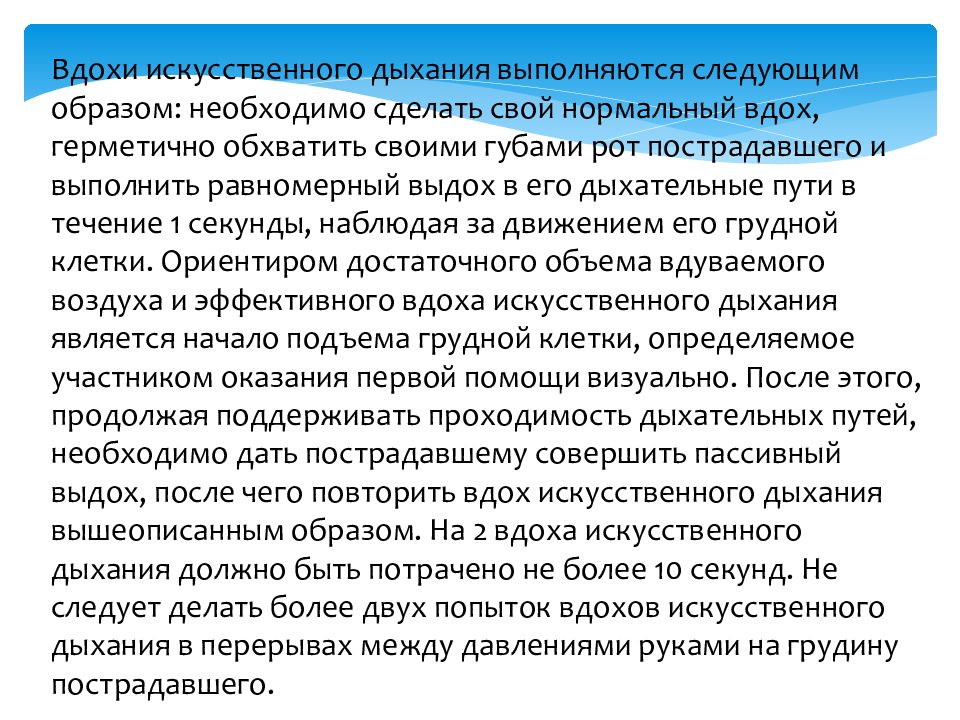

Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом: необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной клетки. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха искусственного дыхания является начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственного дыхания вышеописанным образом. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд. Не следует делать более двух попыток вдохов искусственного дыхания в перерывах между давлениями руками на грудину пострадавшего.

Слайд 20: НЕПРЯМОЙ(закрытый) МАССАЖ СЕРДЦА

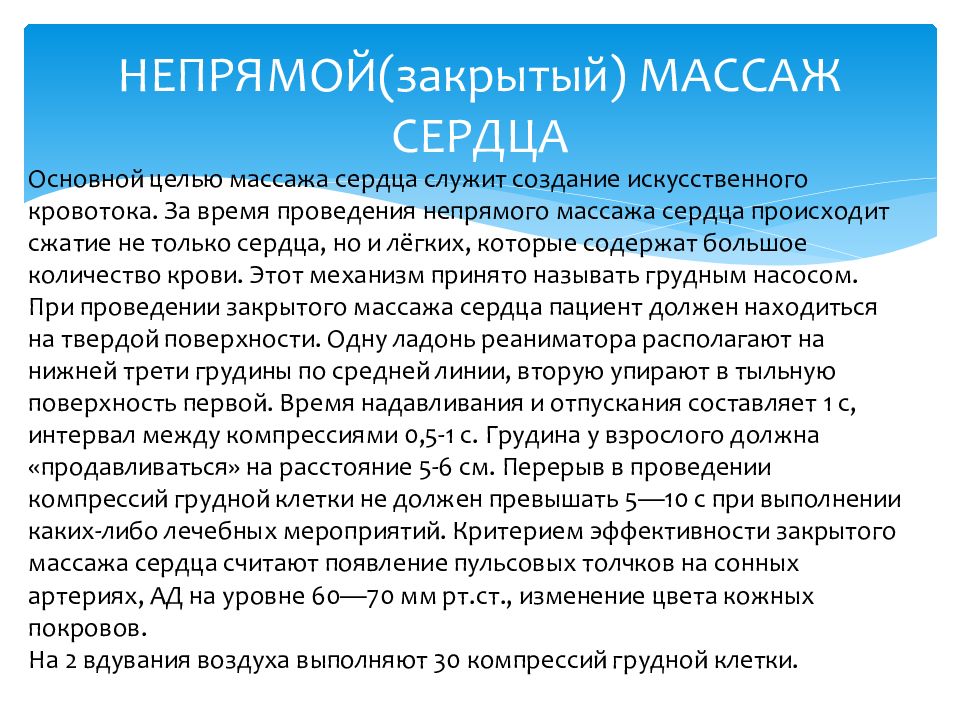

Основной целью массажа сердца служит создание искусственного кровотока. За время проведения непрямого массажа сердца происходит сжатие не только сердца, но и лёгких, которые содержат большое количество крови. Этот механизм принято называть грудным насосом. При проведении закрытого массажа сердца пациент должен находиться на твердой поверхности. Одну ладонь реаниматора располагают на нижней трети грудины по средней линии, вторую упирают в тыльную поверхность первой. Время надавливания и отпускания составляет 1 с, интервал между компрессиями 0,5-1 с. Грудина у взрослого должна «продавливаться» на расстояние 5-6 см. Перерыв в проведении компрессий грудной клетки не должен превышать 5—10 с при выполнении каких-либо лечебных мероприятий. Критерием эффективности закрытого массажа сердца считают появление пульсовых толчков на сонных артериях, АД на уровне 60—70 мм рт.ст., изменение цвета кожных покровов. На 2 вдувания воздуха выполняют 30 компрессий грудной клетки.

Слайд 21

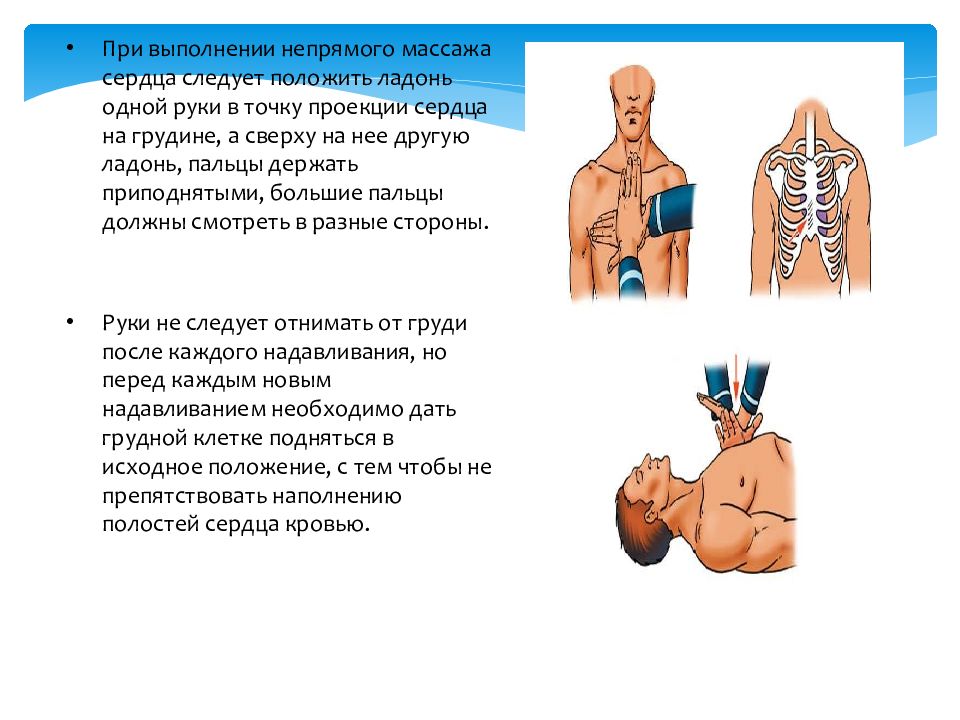

При выполнении непрямого массажа сердца следует положить ладонь одной руки в точку проекции сердца на грудине, а сверху на нее другую ладонь, пальцы держать приподнятыми, большие пальцы должны смотреть в разные стороны. Руки не следует отнимать от груди после каждого надавливания, но перед каждым новым надавливанием необходимо дать грудной клетке подняться в исходное положение, с тем чтобы не препятствовать наполнению полостей сердца кровью.

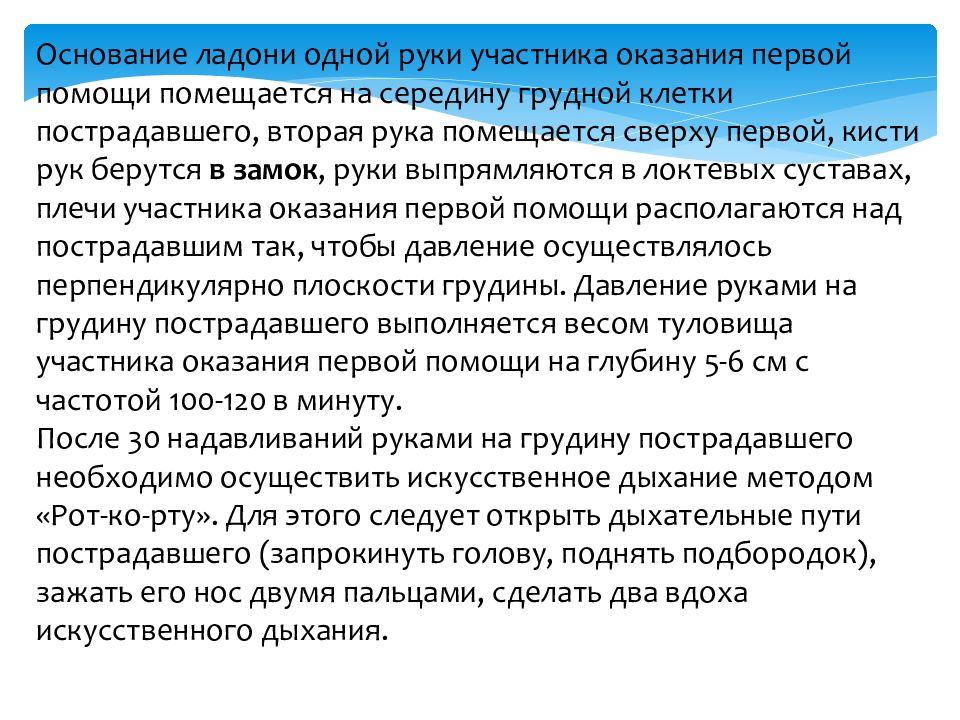

Слайд 22

О снование ладони одной руки участника оказания первой помощи помещается на середину грудной клетки пострадавшего, вторая рука помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах, плечи участника оказания первой помощи располагаются над пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины. Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту. После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания.

Слайд 23

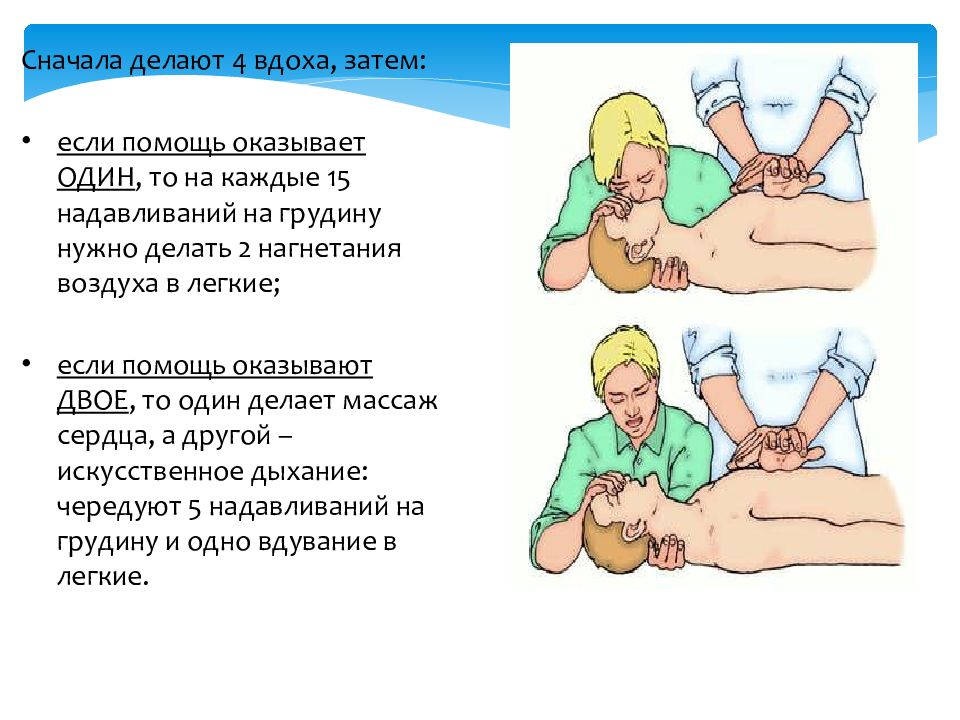

Сначала делают 4 вдоха, затем: если помощь оказывает ОДИН, то на каждые 15 надавливаний на грудину нужно делать 2 нагнетания воздуха в легкие; если помощь оказывают ДВОЕ, то один делает массаж сердца, а другой – искусственное дыхание: чередуют 5 надавливаний на грудину и одно вдувание в легкие.

Слайд 24: КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕАНИМАЦИИ

Под эффективностью реанимации понимают положительный результат оживления пациента. Реанимационные мероприятия считаются эффективными при появлении синусового ритма сердечных сокращений, восстановлении кровообращения с регистрацией артериального давления не ниже 70 мм. рт. ст., сужение зрачков и появлении реакции на свет, восстановление цвета кожных покровов и возобновлении самостоятельного дыхания (последнее не обязательно).

Слайд 25

Контроль эффективности сердечно-легочной реанимации (СЛР) проводится после первых 4 циклов реанимационных мероприятий (вдох–массаж) и каждые 1 - 2 мин во время кратковременного (не более 5 сек) прекращения сердечно-легочной реанимации.

Слайд 26: ОСЛОЖНЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Переломы рёбер Перелом грудины (тела и мечевидного отростка) Повреждение внутренних органов – лёгких, печени, желудка Попадание воздуха в желудок Рвота и аспирация рвотных масс в дыхательные пути пострадавшего.

Слайд 27

Все осложнения и патологические процессы, возникающие при реанимации и интенсивной терапии, в настоящее время объединяются термином «реанимационная патология», из которой выделяется «реанимационная травматология. Внедрение в медицинскую практику методов реанимации и интенсивной терапии породило много проблем, причем не только медицинских, но также и морально-этических и юридических, среди которых можно назвать, например, определение момента прекращения безуспешных реанимационных мероприятий, констатацию факта и времени наступления смерти (момент прекращения сердечных сокращений или момент прекращения реанимационных мероприятий) и др. Возникли новые сложные проблемы и перед судебной медициной, так как все чаще судебно-медицинским экспертам приходится исследовать трупы людей, которым в процессе лечения применялись методы реанимации и интенсивной терапии.