Первый слайд презентации: ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ

Слайд 2: Понятие осмотра

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Порядок организации и последовательность осмотра места происшествия (включающий в том числе и осмотр трупа) регламентирован УПК РФ и Порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 г. № 346н).

Слайд 3: Задачи осмотра места происшествия

Осмотр трупа на месте его обнаружения (месте происшествия) относят к неотложным следственным действиям, направленным на: изучение обстановки места происшествия; обнаружение, фиксацию и изъятие различных следов преступления и других вещественных доказательств в целях выяснения характера происшедшего события; выявление обстановки происшествия и других обстоятельств, подлежащих выяснению.

Слайд 4: Организация осмотра места происшествия

Получив сообщение о происшествии, следователь выясняет обстоятельства события, отдает распоряжение об охране места события, вызывает необходимых специалистов и выезжает для проведения осмотра. В соответствии с требованием закона в протоколе осмотра обстановку места происшествия следователь фиксирует в том виде, в каком ее наблюдали на момент осмотра. Следователь устанавливает границы места происшествия, последовательность осмотра, решает другие вопросы, определяет методики и тактики осмотра. После общего обзора места происшествия, до начала его осмотра обычно производят ориентирующую и обзорную фотографическую съемку, фиксируют время начала осмотра в протоколе.

Слайд 5: Порядок привлечения врача

Согласно п.1 ст. 178 УПК РФ, Следователь производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача (хирурга, терапевта, невролога и т.д.).

Слайд 6: Участники осмотра

Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения организует и проводит следователь. К участию в осмотре места происшествия помимо врача в качестве специалистов следователь нередко приглашает оперативных работников полиции, эксперта (техника) – криминалиста, собаку с кинологом и др. Все участники осмотра действуют по указанию и с разрешения лица, производящего осмотр.

Слайд 7: Следователь

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Следователь составляет протокол осмотра места происшествия, состоящий из: вводной части, описательной части, заявлений, замечаний и дополнений.

Слайд 8: Привлечение специалиста

В необходимых случаях законодатель предусматривает возможность привлечения специалиста, то есть лица, обладающего специальными знаниями, к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ). На месте происшествия специалист осуществляет работу на основании указания следователя, или по определению суда.

Слайд 9: Специалист

Согласно п.1 ст. 178 УПК РФ в качестве специалиста для участия в осмотре трупа, проведении эксгумации, освидетельствовании живых лиц, изъятии у них для последующего исследования образцов крови, волос и выделений, в следственном эксперименте, допросе, обыске или выемке может быть привлечен судебно-медицинский эксперт либо, при невозможности его участия – иной врач. Они имеют по закону равные права и несут аналогичную ответственность.

Слайд 10: Права специалиста

Специалист в уголовном судопроизводстве вправе: отказаться от участия в производстве по делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями; задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда; знакомиться с протоколом следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Слайд 11: Ответственность специалиста

Согласно ст. 310 УК РФ специалист несет ответственность за разглашение данных предварительного расследования, ставших известными ему в связи с участием в производстве дела в качестве специалиста, в том случае, если он был заранее предупрежден в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения. Такие сведения могут быть преданы им гласности лишь с разрешения лица, производящего дознание, следователя или прокурора, при этом только в том объеме, в каком они признают это возможным.

Слайд 12: Отвод специалиста

Согласно ст. 71 УПК РФ кандидатура специалиста подлежит отводу, если: он является потерпевшим, истцом, ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; он участвовал в данном уголовном деле в качестве присяжного заседателя, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, гражданского истца или ответчика; он является родственником любого из участников процесса по данному уголовному делу; он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей; обнаружили его некомпетентность; известны иные обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела.

Слайд 13: Задачи специалиста

На месте обнаружения трупа специалист должен: убедиться в наличии достоверных признаков смерти ; проконсультировать следователя по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа на месте его обнаружения и с последующим проведением судебно-медицинской экспертизы (помощь в составлении постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы и формулировании вопросов, подлежащих решению через экспертизу); выявить данные, позволяющие судить о давности наступления смерти, характере и механизме возникновения повреждений, другие сведения, имеющие значение для следственных действий;

Слайд 14: Задачи специалиста (2)

оказать помощь следователю в обнаружении и изъятии следов, похожих на кровь, сперму или другие выделения человека, волос, а также различных веществ, предметов, орудий и других объектов; оказать помощь в описании результатов осмотра трупа и вещественных доказательств биологического происхождения; высказать предварительное суждение (в устной форме) о характере, механизме и давности обнаруженных повреждений, об орудии травмы, а также по другим вопросам медицинского характера, возникающим у следователя в процессе осмотра трупа; обратить внимание следователя на все особенности, которые, по его мнению, имеют значение для данного случая, а также дать пояснения по поводу выполненных им действий.

Слайд 15: Виды осмотра трупа

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения в ходе как предварительного, так и судебного следствия производится с участием врача-специалиста. Повторный осмотр проводится в тех случаях, если первоначальный происходил в неблагоприятных условиях (недостаточное освещение, сильный дождь и т.п.) и признан недоброкачественным. Дополнительный осмотр места происшествия производят при получении в ходе расследования новых данных о событиях на месте происшествия и возможностях обнаружения ранее не изъятых вещественных доказательств или следов.

Слайд 16: Статическая стадия осмотра

Статическая стадия предусматривает осмотр и описание местоположения трупа, положения его подвижных частей, предметов на трупе и его верхней одежде. В эту стадию категорически запрещено перемещать, изымать и видоизменять объекты осмотра. Описывать и фотографировать труп (ровно как и обстановку места происшествия в целом) следует в том виде, в котором он находится на момент проведения осмотра (ст. 180 УПК РФ). Восстанавливать обстановку места происшествия, в частности местоположения и позы трупа, состояния его одежды, в том случае, если будет установлено, что они были изменены до приезда следователя и врача, категорически недопустимо.

Слайд 17: Динамическая стадия осмотра

Динамическая стадия осмотра трупа на месте его обнаружения (сопровождается изменением положения трупа) включает последовательный осмотр и описание ложа трупа, всего того, что находится на нем, одежды и обуви, посмертных изменений и повреждений, особенностей частей тела. Осматривая труп врач-специалист не вправе осуществлять зондирование раневого канала, брать мазки с половых органов, иссекать края ран, и т.п. Для установления наличия следов биологических жидкостей допустимо проведение осмотра с использованием специальных средств (ультрафиолетовые или инфракрасные лампы).

Слайд 18: Порядок осмотра трупа

Порядок осмотра трупа включает: Определение признаков смерти; Описание положения и позы трупа; Описание предметов на трупе и соприкасающихся с трупом Описание одежды и обуви трупа; Описание общих сведений о трупе; Описание трупных изменений; Проведение и оценку суправитальных проб; Описание особенностей частей тела трупа и их повреждения; Описание ложа трупа.

Слайд 19: Признаки смерти

Осмотр трупа на месте его обнаружения (месте происшествия) всегда начинают с ответа на вопрос: труп ли это? Определение момента смерти регламентировано ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Правилами определения момента смерти человека, в том числе критериями и процедурами установления смерти человека» (Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 950).

Слайд 20: Функциональные и инструментальные признаки смерти

Функциональные признаки: отсутствие сознания; отсутствие дыхания, пульса, артериального давления; отсутствие рефлекторных ответов на все виды раздражителей. Инструментальные признаки: электроэнцефалографические; ангиографические.

Слайд 21: Биологические признаки смерти и трупные изменения

Биологические признаки : максимальное расширение зрачков; бледность и/или цианоз, и/или мраморность (пятнистость) кожных покровов; снижение температуры тела. Трупные изменения : ранние признаки; поздние признаки.

Слайд 22: Пятна Лярше

Пятна Лярше ( J. F. Larcher, 1802-1884, франц. анатом) - несколько сморщенные, треугольной формы участки серовато-желтоватого цвета на фоне прозрачной и блестящей роговицы, обращенные основанием к радужке, вершиной - к углам глаза. Формируются через 4-6 ч после смерти. Достоверный признак смерти. Пятна Ларше могут не образоваться в случаях, если глаза были закрыты, или, например, труп находился в воде.

Слайд 23: Признак Белоглазова

Признак Белоглазова ( син. феномен «кошачьего глаза») - один из признаков смерти (выявляется уже через 10—15 мин. после ее наступления), заключающийся в том, что при сдавливании глазного яблока зрачок приобретает щелевидную форму. Как казуистика признак Белоглазова может наблюдаться и у живого человека, находящегося в коме, в агональном периоде, в случаях мнимой смерти и при некоторых неврологических заболеваниях.

Слайд 24: Местоположение или местонахождение трупа

При описании места обнаружения трупа по возможности указывают точное название этого места и той его части, в которой находится труп. Например, если труп обнаружен на улице населенного пункта, в протоколе приводится название этого населенного пункта, улицы и номер ближайшего дома. Положение трупа определяют по отношению к окружающим его предметам, причем выбирают такие ориентиры, которые не могут изменить своего местоположения в ближайшее время (дерево, здание, стены с оконными или дверными проемами). При фиксации положения трупа обязательно производят измерение расстояний от частей его тела (обычно от головы и конечностей) до выбранных неподвижных ориентиров. Если труп находится на открытой местности, не имеющей определенных ориентиров, то фиксируют положение тела привязывая его к координатам, а при отсутствии технической возможности - к сторонам света.

Слайд 25: Положение и поза трупа

Положение трупа - расположение в пространстве продольной оси туловища, вертикальное, горизонтальное, сидячее и т.д. Поза - взаиморасположение частей тела человека (трупа). В ряде случаев поза может иметь диагностическое значение, например: «боксера» - своеобразное положение тела и конечностей трупа, подвергшегося воздействию высокой температуры (пламени), напоминающее стойку боксера с фиксированными в согнутом положении конечностями. зябнущего человека - «калачиком», «эмбриона» - поза, которую принимает зябнущий человек, пытаясь сохранить тепло за счет уменьшения поверхности тела (руки и ноги согнуты в суставах, прижаты соответственно к груди и животу). При смерти от переохлаждения организма наблюдается в 25— 30% случаев.

Слайд 26: Порядок описания позы

При описании позы указывают положение головы по отношению к срединной линии тела (наклонена вправо, влево), к сагиттальной (повернута вправо, влево) и фронтальной плоскостям (опущена вниз, откинута назад). Далее отмечают положение головы по отношению к другим частям тела (касается подбородком груди и т.п.). При описании верхних и нижних конечностей отмечают их положение в целом или отдельных их сегментов по отношению к сагиттальной и фронтальной плоскостям (отведены вправо, влево, вперед, назад, под каким углом), согнуты или разогнуты (в каких суставах, под каким углом), к каким частям тела прилегают. При описании верхних конечностей указывают положение пальцев по отношению к ладоням (слегка согнуты, согнуты в кулак, разогнуты).

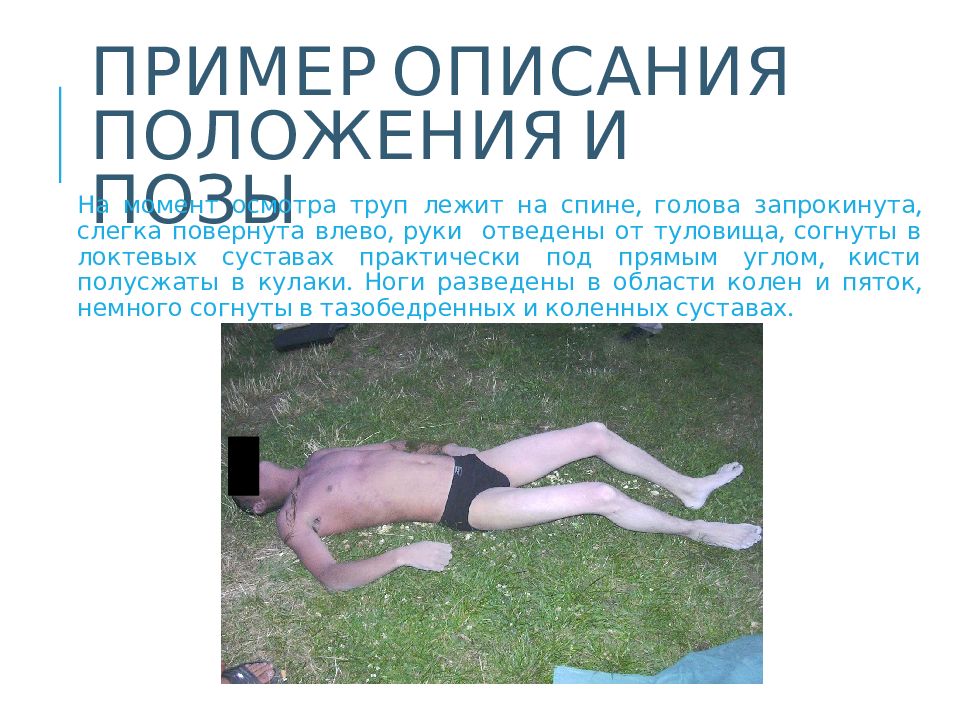

Слайд 27: Пример описания положения и позы

На момент осмотра труп лежит на спине, голова запрокинута, слегка повернута влево, руки отведены от туловища, согнуты в локтевых суставах практически под прямым углом, кисти полусжаты в кулаки. Ноги разведены в области колен и пяток, немного согнуты в тазобедренных и коленных суставах.

Слайд 28: Предметы на трупе

Предметы на трупе и в непосредственной близости от него. На этом этапе описывают только те предметы, которые лежат на самом трупе или соприкасаются с ним, прежде всего объекты (оружие, орудие, предмет), которыми могли быть нанесены повреждения. Некоторые объекты могут находиться в самом трупе (кляп во рту, нож в ране и т.п.). Их извлечение категорически запрещено. Все узлы на веревках, шнурах, обнаруженные на месте происшествия и имеющие отношение к событию, должны быть сохранены. Некоторые объекты могут быть зафиксированы в кисти трупа (нож, пистолет, клок волос и т.п.). Они должны быть тщательно осмотрены, зафиксированы (сфотографированы) и изъяты.

Слайд 29: Последовательность описания одежды

Описание одежды производят в строго определенной последовательности: сверху вниз, снаружи внутрь. Категорически запрещено снимать какие-либо предметы одежды, допустимо ее расстегивание, приподнимание или приспускание (с обязательным занесением данных действий в протокол).

Слайд 30: Порядок описания одежды

При описании одежды целесообразно использовать следующий порядок: - наименование предмета одежды (пальто, платье, сорочка, брюки и т.п.); - вид материала, из которой она изготовлена ( х /б, шерстяная и т.п.) ; - цвет и оформление (синяя, красная, с орнаментом, рисунком и т.п.); - запах, исходящий от одежды (ванили, ацетона и т.п.) ; - состояние застежек (застегнуты, расстегнуты и т.п.); - загрязнения и повреждения (чистая, с наложением грунта и т.п.); - содержимое карманов (мобильный телефон, ключи и т.п.); - фабричные клейма, различные метки, надписи и т.п., которые могут быть использованы для установления личности трупа неизвестного человека.

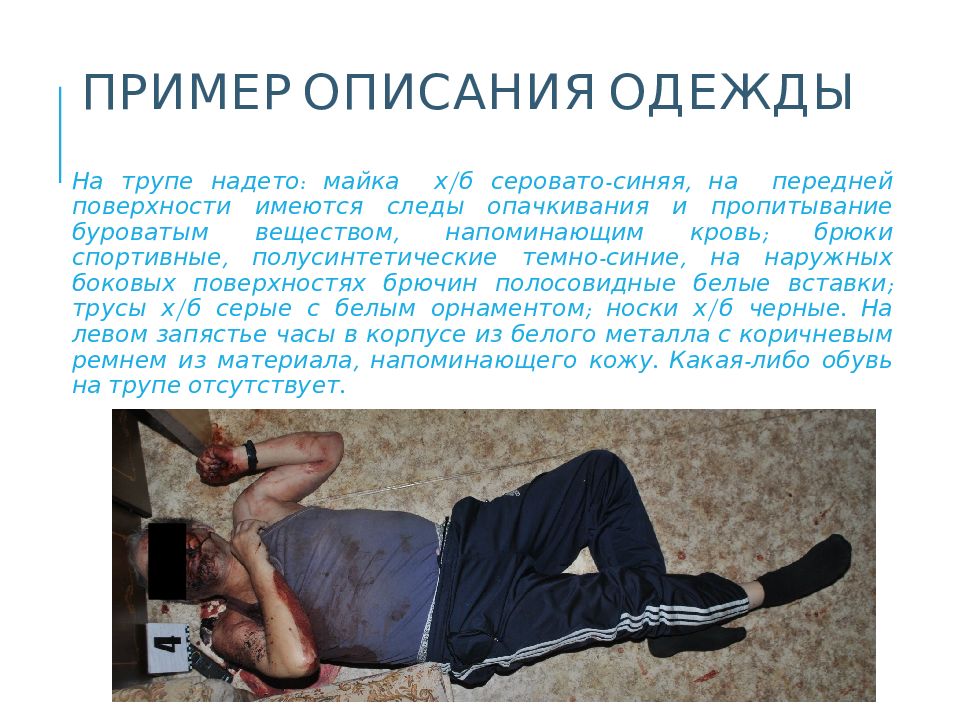

Слайд 31: Пример описания одежды

На трупе надето: майка х /б серовато-синяя, на передней поверхности имеются следы опачкивания и пропитывание буроватым веществом, напоминающим кровь; брюки спортивные, полусинтетические темно-синие, на наружных боковых поверхностях брючин полосовидные белые вставки; трусы х /б серые с белым орнаментом; носки х /б черные. На левом запястье часы в корпусе из белого металла с коричневым ремнем из материала, напоминающего кожу. Какая-либо обувь на трупе отсутствует.

Слайд 32: Общие сведения о трупе

Общие сведения о трупе включают Ф.И.О. и год рождения умершего (при отсутствии этих данных составляют словесный портрет, позволяющий произвести его опознание), анатомо-конституциональные данные: пол, возраст (на вид), рост, телосложение, упитанность, цвет кожного покрова (вне трупных пятен), особые приметы. Пример описания: Труп мужчины правильного нормостенического телосложения, удовлетворительного питания, среднего роста. Кожный покров вне трупных пятен сероватый, эластичный, суховатый.

Слайд 33: Ранние трупные изменения

К ранним трупным изменениям относят: Охлаждение (изменение температуры), высыхание, трупные пятна, мышечное окоченение, аутолиз.

Слайд 34: Охлаждение

Степень охлаждения кожного покрова трупа определяют путем ощупывания открытых участков, прикрытых одеждой и соприкасающихся между собой частей тела трупа (теплый, прохладный, холодный), а также при помощи ректальной термометрии. До проведения ректальной термометрии необходимо измерить температуру окружающего воздуха на уровне трупа. Для измерения ректальной температуры термометр желательно вводить в прямую кишку на глубину не менее 10 см (на трупах новорожденных детей – 5,5 см), после чего фиксируют показатель температуры и регистрируют ее первичное показание. Обязательно не менее чем двукратное измерение ректальной температуры с интервалом в один час. На скорость охлаждения трупа влияют: масса тела, давность наступления смерти, температура и влажность окружающего воздуха, наличие и характер одежды, скорость ветра (потока воздуха на уровне трупа).

Слайд 35: Высыхание

Определяют участки подсыхания кожи в местах прижизненных механических повреждений и сдавления кожи. Отмечают их локализацию (как правило, на выступающих участках тела соответственно подлежащей кости), форму, размеры, выраженность контуров, уровень расположения (выступают, западают) по отношению к неизмененной окружающей их коже. Устанавливают участки помутнения роговицы (пятна Лярше ) и участки пергаментации (пергаментные пятна) - желтовато-коричневые плотные западающие участки кожи с просвечивающими поверхностными сосудами, формирующиеся за счет ее высыхания на, как правило, наиболее увлажненных при жизни поверхностях (мошонка, малые половые губы). Описание высыхания не используется для определения давности наступления смерти.

Слайд 37: Трупные пятна

Трупные пятна – видимые через кожу пятна, образующиеся в результате пассивного перемещения крови в сосуды нижерасположенных участков тела, их переполнения и расширения, а также пропитывания и прокрашивания посмертно гемолизированной кровью окружающих тканей. Оценка локализации, степени выраженности и цвета трупных пятен позволяет устанавливать положение тела в момент их образования, факт переворачивания трупа, давность наступления смерти и иногда предположительно ее причину. В развитии трупных пятен выделяют стадии: гипостаза (4-12 часов от момента смерти), стаза (13-24 часа от момента смерти), имбибиции (24-30 часов от момента смерти).

Слайд 40: Описание трупных пятен

При осмотре и описании трупных пятен в протоколе указывают их локализацию, характер (разлитые, островчатые, очаговые), цвет, изменение окраски при надавливании (полностью исчезают, бледнеют, не изменяют первоначальной окраски), а также время, необходимое для восстановления трупного пятна или восстановления его окраски (в минутах и секундах). На степень выраженности трупных пятен может влиять температура окружающей среды, причина смерти и давность ее наступления, состояние крови. Нередко внешний вид трупных пятен отражает особенности рельефа поверхности, на которой, например, лежал труп. Цвет трупных пятен может быть обусловлен степенью кровопотери, температурой и влажность окружающей среды и причиной смерти.

Слайд 41: Пример описания трупных пятен

Трупные пятна располагаются преимущественно по задней поверхности туловища, бедер, в области ягодиц, Пятна обильные, разлитые, интенсивные, синюшно-фиолетовые. При надавливании на них в проекции крестца исчезают и восстанавливаются через 1 мин 55 сек.* *Давление на трупное пятно желательно осуществлять с помощью динамометра перпендикулярно к поверхности тела на площади 1 см 2 с постоянной величиной 2 кг/см 2 или пальцем в течение 3-5 секунд. При расположении трупных пятен по задней поверхности тела динамометр устанавливают в центре поясничной области, по передней – в области грудины.

Слайд 42: Реакция трупных пятен

В зависимости от стадии реакция трупных пятен на надавливание будет различаться: Стадия гипостаза - исчезают и восстанавливаются. Стадия стаза - бледнеют и восстанавливают свою окраску. Стадия имбибиции - не изменяются. Пример реакции трупного пятна

Слайд 43: Мышечное окоченение

Мышечное окоченение - ( син. трупное окоченение) - фиксирующее труп в определенной позе своеобразное уплотнение (контрактура) мышц, появляющееся обычно уже спустя 2-4 ч после смерти, достигающее максимальной степени выраженности к концу первых суток и начинающее разрешаться к концу вторых, началу третьих суток. Разрешенное искусственно в пределах 10-12 ч после смерти, развивается вновь, хотя и менее выражено, после этого срока - не восстанавливается. Мышечное окоченение позволяет судить о причине и давности наступления смерти, возможном перемещении трупа или изменении его позы. На выраженность мышечного окоченения влияет степень развития скелетной мускулатуры, причина смерти и давность наступления смерти.

Слайд 44: Описание мышечного окоченения

Мышечное окоченение определяют в жевательных мышцах, мышцах шеи, верхних и нижних конечностей путем ощупывания мышечных групп, отведения книзу нижней челюсти, сгибания и разгибания шеи и конечностей в суставах. Отмечают интенсивность выраженности мышечного окоченения в различных группах мышц ( слабое, умеренное, хорошо выраженное ), а также в каких мышечных группах оно отсутствует. Пример описания : Мышечное окоченение хорошо выражено в жевательной мускулатуре, слабо выражено в мышцах шеи и практически отсутствует в мышцах верхних и нижних конечностей.

Слайд 45: Аутолиз

Аутолиз ( син. самопереваривание ) - распад тканей и клеток организма без участия микроорганизмов под действием содержащихся в них гидролитических ферментов. Достоверный признак смерти, относимый к ранним трупным изменениям, однако не описывается на месте обнаружения трупа. Аутолизу подвергаются в первую очередь поджелудочная железа, надпочечники, головной мозг, селезенка, печень, кровь (посмертный гемолиз).

Слайд 46: Поздние трупные изменения

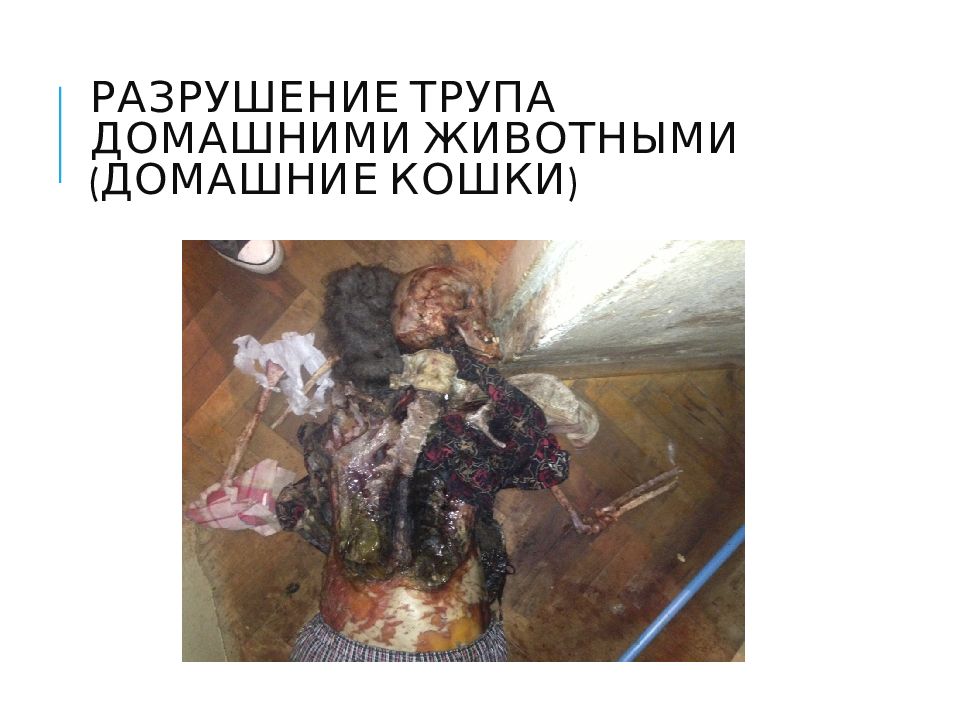

Поздние трупные изменения – трупные изменения, проявляющиеся внешне только через несколько суток после наступления смерти. К поздним трупным изменениям относят: гниение, мумификация, жировоск (сапонификация) трупа, торфяное дубление, Развитие поздних трупных изменений может быть связано с условиями среды, в которой находится труп, например торфяное дубление. Также принято выделять консервирующие, полностью сохраняющие первоначальный внешний вид трупа (промерзание), и разрушающие трупные изменения (разрушение трупа насекомыми и животными).

Слайд 47: Гниение

Гниение - процесс расщепления органических азотсодержащих, главным образом белковых веществ под действием микроорганизмов. Выделяют аэробный тип гниения, вызываемый аэробной микрофлорой, и анаэробный тип гниения, обусловливаемый анаэробами (протекает медленнее, чем аэрорбный, сопровождается выделением веществ, имеющих крайне неприятный запах).

Слайд 48: Проявления гниения

Трупная зелень - грязно-зеленая окраска кожного покрова трупа, появляющаяся под влиянием процессов гниения в подвздошных областях; трупная эмфизема - увеличение размеров трупа (отдельных его органов или тканей), обусловленное образованием гнилостных газов, при ощупывании мягких тканей ощущается крепитация. Иногда описывается как « гигантский труп »; мацерация трупа - мацерация кожного покрова трупа, возникающая в случае его нахождения во влажной среде или при выраженных гнилостных процессах. Появляется в виде отслойки надкожицы с формированием пузырей; гнилостная венозная сеть - совокупность полос грязно-бурой или зеленоватой окраски на коже, образованная просвечивающими венами, заполненными загнившей кровью.

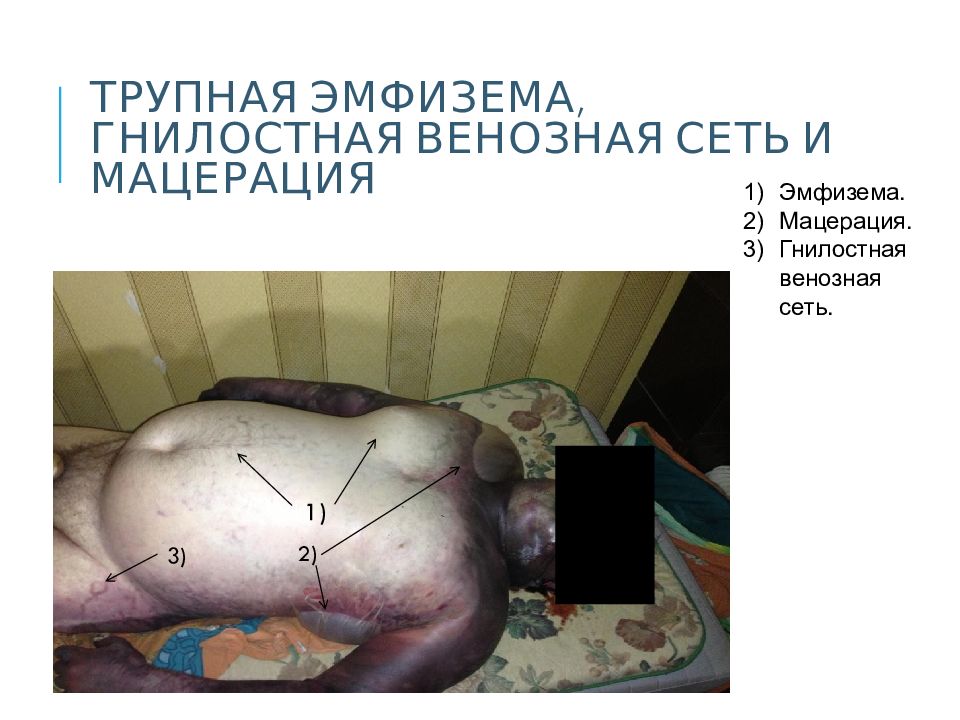

Слайд 50: Трупная эмфизема, гнилостная венозная сеть и мацерация

Эмфизема. Мацерация. Гнилостная венозная сеть. 1) 2) 3)

Слайд 51: Мумификация

Мумификация - крайняя степень высыхания тканей трупа или отдельных его частей, создающая возможность их неопределенно долгого сохранения. Мумификация трупа возможна при нахождении его на открытом воздухе (развитию мумификации в этом случае способствуют хорошая аэрация, сухость и повышенная температура воздуха) либо при захоронении его в сухих крупнозернистых и песчаных почвах. Полная мумификация трупа взрослого человека может наступить через 3-6 месяцев, новорожденного младенца - через 3-4 недели. При наличии признаков мумификации описывают степень высыхания трупа, цвет кожи, плотность, характер звука при ударе по коже, уменьшение размеров и массы тела трупа. По степени мумификации можно определить давность наступления смерти и условия пребывания трупа.

Слайд 53: Жировоск (сапонификация)

Жировоск ( син. трупный воск) - вещество, представляющее соли пальмитиновой и стеариновой кислот (мыла), в которое превращаются ткани трупа в условиях повышенной влажности и отсутствии или недостаточном содержании кислорода в окружающей среде. Имеет специфический запах прогорклого сыра, легче воды, легко режется ножом, оставляет на бумаге жирное пятно, плавится при нагревании, крошится при высыхании. Жировоск сохраняет структуру тканей, поэтому при вскрытии трупа, находящегося в состоянии жировоска, в большинстве случаев можно выявить их повреждение и установить причину смерти. В случаях с жировоском, отмечают наличие участков жировоска, их запах, локализацию, консистенцию, цвет и сохранность структуры тканей на его фоне.

Слайд 55: Торфяное дубление

Торфяное дубление – вид естественной консервации трупа, заключающийся в уплотнении его мягких тканей и органов при длительном нахождении в торфяных почвах содержащих гуминовые кислоты*. Торфяное дубление обеспечивает сохранность трупа структуру тканей, поэтому при вскрытии трупа, находящегося в состоянии торфяного дубления, можно выявить их повреждение и установить причину смерти. * Гуминовые кислоты - совокупное наименование группы органических кислот, содержащихся в торфяных болотах, препятствующих гниению за счет развития торфяного дубления тканей трупа.

Слайд 57: Разрушение трупа насекомыми и животными

Трупная фауна - совокупность насекомых, обитающих на трупе и способствующих его разрушению. Обнаруженных на трупе личинок и куколок насекомых целесообразно изъять, поместить в пробирки и направить на энтомологическое исследование. Указывают локализацию, цвет, высоту, размеры колоний и участков плесени на коже и одежде трупа и осторожно снимают их стерильным пинцетом и также помещают в стерильную пробирку (для лабораторного определения времени развития).

Слайд 59: Суправитальные реакции

Суправитальные реакции - общее название методов диагностики давности (наступления) смерти, основанных на исследовании ответной реакций различных органов и их систем на внешнее раздражение в первые 24 ч после момента наступления смерти, например, химическое раздражение гладких мышц радужной оболочки глаз, механическое или электрическое раздражение мышц и др. При проведении пробы на механическое раздражение скелетных мышц руку трупа отводят в сторону под углом не более 45 о, затем металлическим предметом (стержнем, пластиной) наносят резкий удар по передней поверхности плеча. Ответная реакция может быть различной: видимый на глаз или пальпируемый под кожей валик мышечного сокращения ( идиомускулярная опухоль) ; отсутствие валика и образование в месте воздействия вмятины. В первом двух случае реакция считается положительной, во втором – отрицательной.

Слайд 60: Идиомускулярная опухоль

При формировании мышечного валика (не более 8-9 часов от наступления смерти) измеряют его высоту. В случае, если по тем или иным причинам область плеча недоступна для проведения данной пробы, используют переднюю поверхность бедра. Пример описания: при ударе ребром металлической пластины по передней поверхности правого плеча на месте удара образуется валик мышечного сокращения высотой около 1 см, определяемый визуально и на ощупь.

Слайд 61: Пример описания частей тела и повреждений

Голова правильной формы. Кожа волосистой части головы представляется неповрежденной. Кости мозгового, лицевого отделов черепа и хрящи носа на ощупь целые. Наружные слуховые, носовые ходы и преддверие полости рта без постороннего содержимого. Глаза приоткрыты, зрачки равные по 0,4 см. Рот закрыт, язык за линией смыкания зубов, видимые зубы целые, естественные. Кожа шеи без видимых повреждений. Грудная клетка цилиндрическая, ребра на ощупь целые. На груди справа в средней трети два кровоподтека округлой формы с четкими границами синеватого цвета диаметром по 4 см. Живот симметричный, передняя брюшная стенка на уровне реберных дуг. Оволосение на лобке по мужскому типу, наружные половые органы сформированы по мужскому типу, правильно, без каких либо изменений, повреждений и анатомических особенностей. Заднепроходное отверстие сомкнуто, кожа вокруг него чистая, без каких-либо изменений, повреждений и анатомических особенностей. Кости конечностей на ощупь целые. Каких-либо иных повреждений при частичном раздевании трупа не обнаружено.

Слайд 62: Ложе трупа

Ложе трупа (контур поверхности, на которой был обнаружен труп) осматривают и описывают после осторожного перемещения трупа с места его первоначального расположения. При описании ложа трупа отмечают характер поверхности (деревянный пол, рыхлый снег и т.п.), наличие отпечатка тела трупа, загрязнений и каких-либо предметов под трупом. Если под трупом обнаружены следы крови, то следует определить глубину их проникновения в вещество ложа (грунт, снег и т.п.). Иногда к ложу трупа подходят следы волочения в виде полос разной формы, ширины и глубины. Следы волочения описывает следователь, если же в них имеются следы крови, то описанию их помогает врач.

Последний слайд презентации: ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ: Завершение осмотра

Завершая работу на месте обнаружения трупа, врач указывает, в каких условиях осмотр производился. Например, при недостаточном естественном и искусственном освещении или наличии природных явлений - дождя или снега. После составления протокола осмотра места происшествия врач должен внимательно ознакомится с текстом протокола и убедиться в правильности написания следователем продиктованных сведений. Следователь указывает, внесены какие-либо дополнения или замечания со стороны участников осмотра и только после этого специалисты могут поставить подписи в протоколе.