Первый слайд презентации

Основы муниципального управления Ушакова Наталья Евгеньевна

Слайд 2

В развитии общества выделяются основные эпохи: первобытность, древний мир, Средневековье, Новое время, Новейшее время

Слайд 3

Публичная власть и публичное управление. Появление публичной власти связано с возникновением первых государств. Аппарат публичной власти состоит из: вооруженных сил, разведки, органов управления, дипломатической службы и т. д.

Слайд 4

Публичная власть Упорядочивает общественные отношения; Обладает монополией на принуждение в случае нарушения законов; Представляет внутренние и внешние интересы общества, выступая от его имени.

Слайд 5

Субъект управления: это активное начало управленческого процесса. Наделен полномочиями и обязанностями по управлению. Таким субъектом может быть: Применение публичной власти достигается путем публичного управления через публично-управленческие отношения. Для этого необходимы:

Слайд 6

Федеральные государственные органы и должностные лица (парламент, президент, правительство и др.); гос. органы и должностные лица субъекта федерации (законодательное собрание, губернатор и др.), органы и должностные лица местного самоуправления (совет, мэр), органы общественного объединения, если оно является публичным коллективом.

Слайд 7

Объект управления — это то, на что направлены действия субъекта. Эти действия осуществляются в целях приобретения или предоставления каких-то материальных или духовных благ, их ограничения, лишения.

Слайд 8

Виды публичного управления Международное: осуществляется органами, которые созданы мировым сообществом; Государственное: осуществляется в пределах государственно организованного общества той или иной страны; в субъектах федерации: по вопросам, отнесенным конституцией (иными законами) к его ведению ; в муниципальных образованиях: государство или субъект федерации устанавливает в своей конституции и законах сферу муниципального управления как местного управления.

Слайд 9

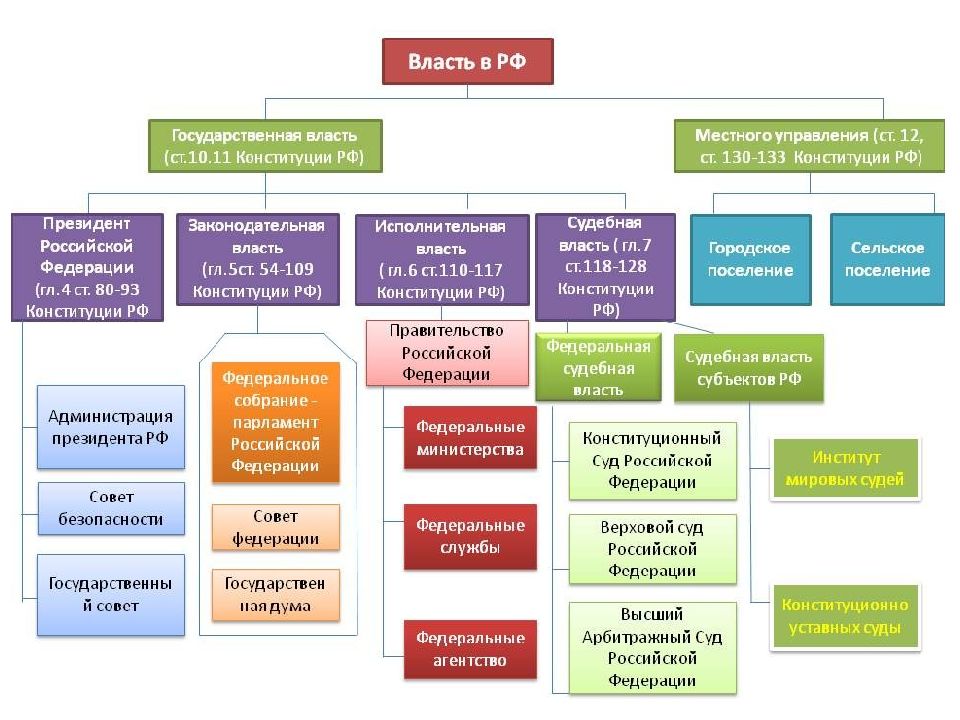

Муниципальное управление как специфический уровень управления. Публичная власть Государственная власть Муниципальное управление

Слайд 10

Муниципальное управление - это публичное негосударственное управление на местном уровне. Государственная и муниципальная власти являются разновидностями публичной власти. Но муниципальное и государственное управление различаются в субъекте, объекте управления. В сфере государственного управления – объекты, находящиеся как на территории самого государства, так и за его пределами, если этого требуют государственные интересы. Объект муниципального управления – муниципальное образование.

Слайд 11

Характерные черты муниципального управления: В основе - базовые принципы местного самоуправления; объект управления - локальная территория и происходящие на ней социально-экономические процессы; наличие двух субъектов управления: население муниципального образования (местное сообщество) и органы местного самоуправления, действующие от имени местного сообщества.

Слайд 12

Особенности муниципального управления: Муниципалитет преследует социальные (некоммерческие) цели. Критерием эффективности его деятельности не может быть максимум прибыли. Основная задача управления– рост доходов населения муниципального образования. Население в муниципальном управлении выступает одновременно в трех ролях: как цель, объект и субъект управления. Такого нет ни в одном другом виде управленческой деятельности.

Слайд 13

3. Опора на использование людей как главного местного ресурса, т.е. опора на желания, потребности, энергию, волю, интеллект, труд, а зачастую и денежные средства отдельных граждан. Поэтому принятие и реализация управленческих решений на муниципальном уровне происходят иначе, чем на уровне производства или государства. 4. Основано на ресурсах и возможностях территории, население которой заинтересовано в получении качественных муниципальных услуг.

Слайд 14

5. Множество одновременно решаемых локальных частных проблем. Выбор приоритетов развития при тотальном дефиците финансовых и прочих ресурсов для муниципальной власти - сложная задача. В муниципальном управлении легко отдать приоритет тактике действий, «латанию дыр» перед стратегией, перспективой. Поэтому обеспечение стратегического подхода в муниципальном управлении приобретает особую важность.

Слайд 15

Принципы принятия и реализации управленческих решений в системе муниципального управления: необходимость изучения мнения различных слоев местного сообщества при подготовке управленческих решений, затрагивающих их интересы; коллегиальный характер принятия наиболее важных решений, установленный законодательством и уставом муниципального образования; необходимость отработки системы взаимоотношений между отдельными органами местного самоуправления (глава муниципального образования - представительный орган - администрация); подконтрольность муниципальной власти местному сообществу. Нарушение этих принципов приводит к сбоям в системе муниципального управления, порождая конфликты между ветвями муниципальной власти, недовольство граждан, и в конечном итоге обходится дороже, чем их соблюдение.

Слайд 16

Муниципальная деятельность ориентирована на: удовлетворение потребностей населения в различных услугах, обустройство территории, создание условий для воспроизводства и развития самого человека.

Слайд 17

Общий вывод: муниципальное управление является более сложным и более рискованным занятием, чем любая другая управленческая деятельность. Муниципальная власть, как субъект управления, зависит от воли и интересов населения и как второго субъекта, и как объекта управления. За государственным управлением стоит сила закона и инструкций, легитимного принуждения. В муниципальном управлении механизм принуждения гораздо слабее и на первый план выходят методы и способы согласования интересов и корпоративного участия.

Слайд 19

Принципы и функции местного самоуправления. Публичная власть Государственная власть Муниципальное управление Местное самоуправление

Слайд 21

Муниципальное управление - это публичное негосударственное управление на местном уровне. Понятие “местное самоуправление” гораздо шире по своему содержанию, т.к. включает в себя все формы реализации местного самоуправления (непосредственной демократии, органы местного самоуправления), а муниципальное управление является только его частью, которая реализуется органами муниципального управления.

Слайд 22

Принципы и функции местного самоуправления. Местное самоуправление это форма власти предполагающая самостоятельное решение населением вопросов локального значения, владения и распоряжения муниципальной собственностью. Самоуправляющиеся территориальные единицы (село, район, город) – муниципальные образования.

Слайд 23

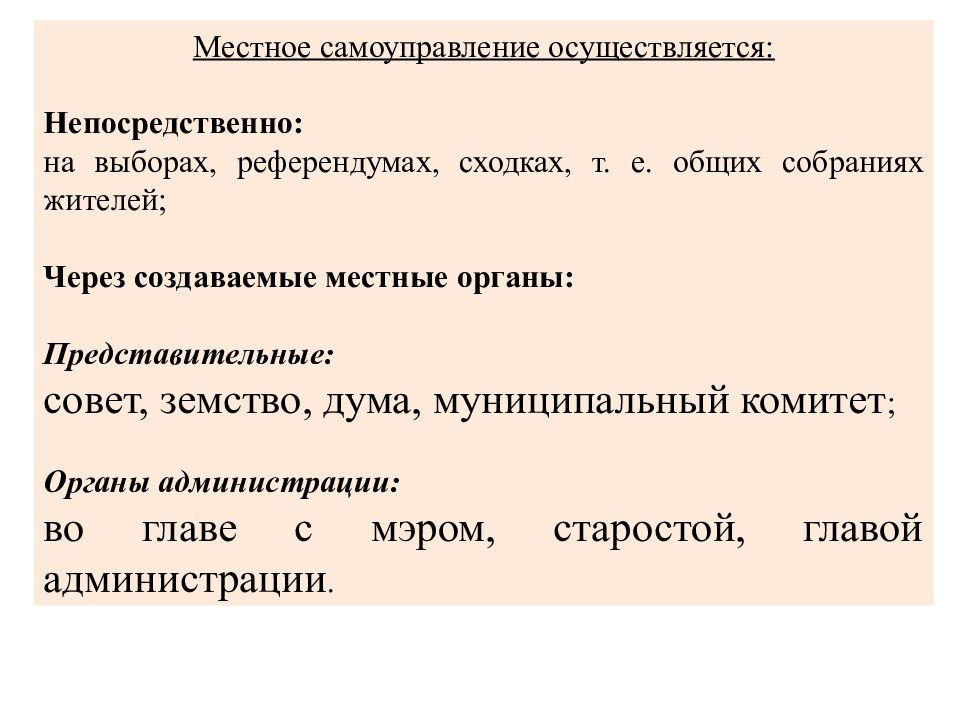

Местное самоуправление осуществляется: Непосредственно: на выборах, референдумах, сходках, т. е. общих собраниях жителей; Через создаваемые местные органы: Представительные: совет, земство, дума, муниципальный комитет ; Органы администрации: во главе с мэром, старостой, главой администрации.

Слайд 24

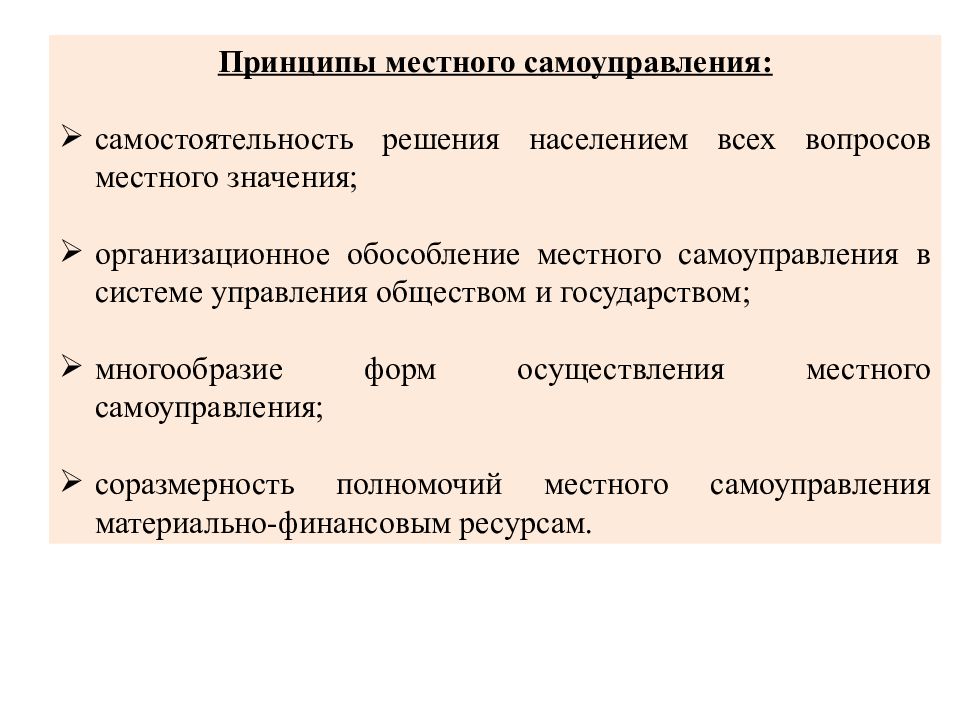

Принципы местного самоуправления: самостоятельность решения населением всех вопросов местного значения; организационное обособление местного самоуправления в системе управления обществом и государством; многообразие форм осуществления местного самоуправления; соразмерность полномочий местного самоуправления материально-финансовым ресурсам.

Слайд 25

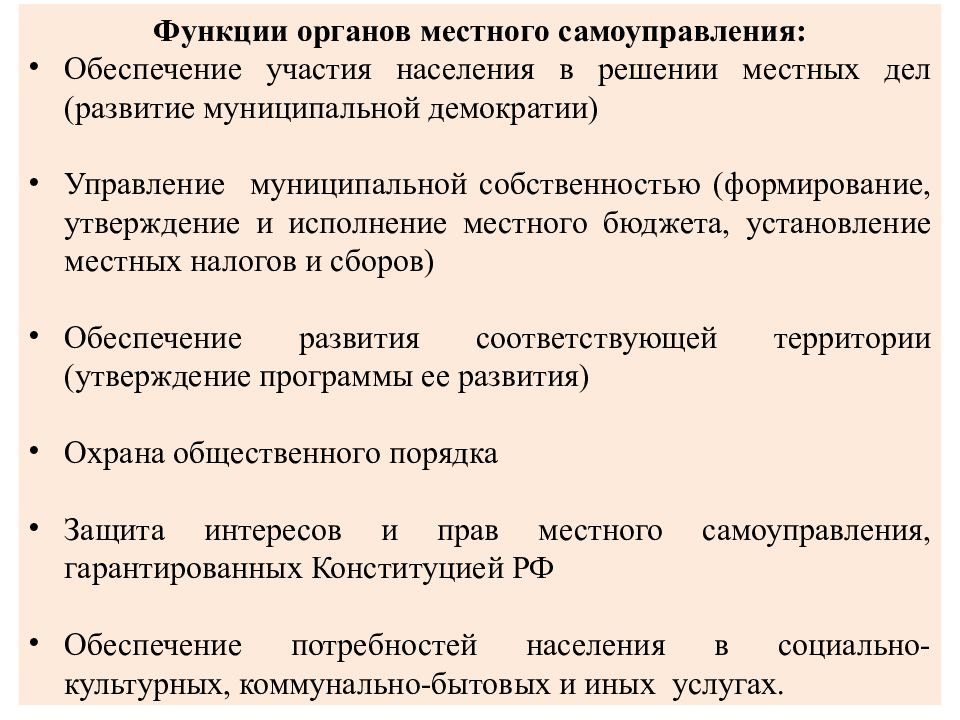

Функции органов местного самоуправления: Обеспечение участия населения в решении местных дел (развитие муниципальной демократии) Управление муниципальной собственностью (формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов) Обеспечение развития соответствующей территории (утверждение программы ее развития) Охрана общественного порядка Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных Конституцией РФ Обеспечение потребностей населения в социально-культурных, коммунально-бытовых и иных услугах.

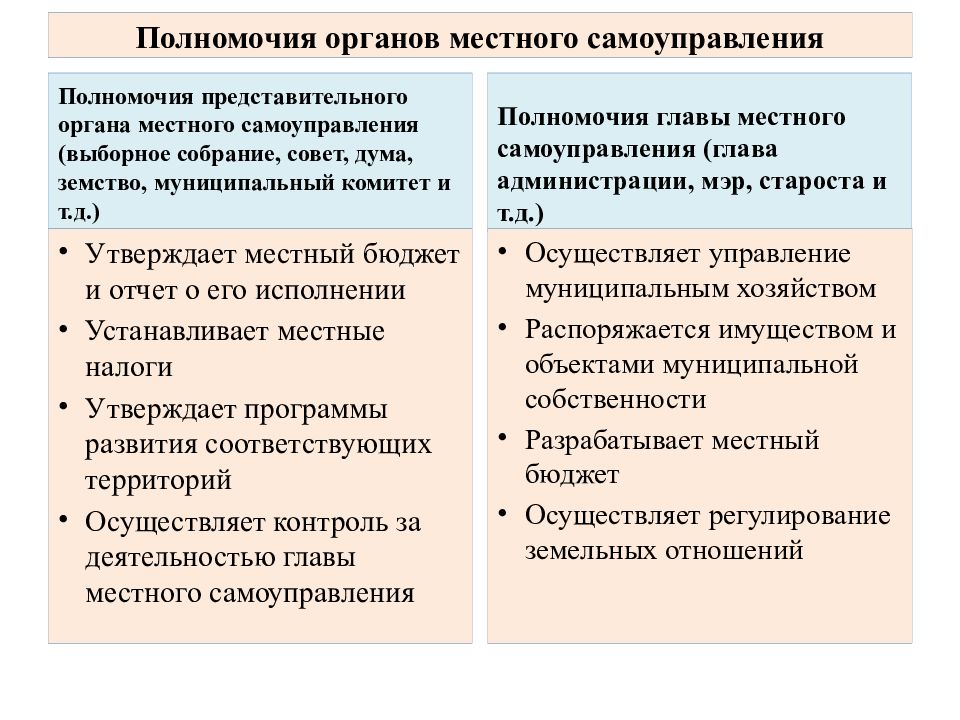

Полномочия представительного органа местного самоуправления (выборное собрание, совет, дума, земство, муниципальный комитет и т.д.) Утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении Устанавливает местные налоги Утверждает программы развития соответствующих территорий Осуществляет контроль за деятельностью главы местного самоуправления Полномочия главы местного самоуправления (глава администрации, мэр, староста и т.д.) Осуществляет управление муниципальным хозяйством Распоряжается имуществом и объектами муниципальной собственности Разрабатывает местный бюджет Осуществляет регулирование земельных отношений

Слайд 27

Местное самоуправление не входя в систему органов государственной власти, выступает связующим звеном между гражданским обществом и государством; является противовесом центральной власти; отрывает дорогу для участия граждан в политическом процессе; придает гражданскому обществу организованное самоуправляющееся начало; оказывает положительное воздействие на развитие правового государства.

Слайд 29

Теория свободной общины – разграничение государственных и общинных дел; Общественная теория самоуправления – приоритет хозяйственной самостоятельности общины; Государственная теория самоуправления – общинные дела – часть государственных дел, переданных для исполнения на места; Теория дуализма муниципального управления - самостоятельность в чисто местных делах и осуществление определенных государственных функций на местном уровне; Теория социального обслуживания – цель - организация обслуживания населения; Социал-реформистские муниципальные концепции - идея социалистической эволюции буржуазного местного самоуправления.

Слайд 30

Основные концепции местного самоуправления. Местное самоуправление начало развиваться в Европе еще в средние века. К XIX веку сложились и сейчас существуют три основные системы местного самоуправления:

Слайд 31

Англосаксонская модель местного самоуправления (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.), исключает каких-либо представителей центрального правительства на местах, а муниципалитеты самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий ( выход за эти пределы позволяет вмешиваться правительству);

Слайд 32

Континентальная (французская) модель (континентальная Европа, франкоязычная Африка, Латинская Америка, Ближний Восток), допускает контроль центральной властью через специально назначаемых представителей.

Слайд 33

Германская (смешанная) (Австрия, Германия, Япония): органы местного самоуправления действуют по поручению государства, а община самостоятельно и под свою ответственность решает задачи на своем уровне, но в соответствии с законами.

Слайд 34

В настоящее время отмечается сближение управленческих моделей, благодаря процессам глобализации. Россия более тяготеет к континентальному (европейскому) типу. У нас фактически всегда практиковалось присутствие чиновников центрального правительства на местах. Но более правильно говорить о том, что в стране реализовалась самобытная, комбинированная модель.

Слайд 35

Традиции вечевого самоуправления в догосударственных образованиях восточных славян в VI-VIII вв. отмечены в первых русские летописи в древнейших городах – избрание (приглашение на княжение) главного должностного лица города. Исторические основы муниципального управления Самоуправление в дореволюционной России

Слайд 36

В «Повести временных лет» есть рассказ о призвании в качестве князей варягов Рюрика, Синеуса и Трувора. По легенде собравшиеся на совет новгородцы в 862 г. послали за варяжскими князьями: "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и володеть нами". В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев и объединил восточнославянские земли в единое государство. В IX в. были два основных центра образования Древнерусского государства - Новгород (столица словен, кривичей, чуди и веси) и - Киев (столица полян).

Слайд 37: Новгородская боярская республика

ВЕЧ Е важнейшие решения и законы, выборы должностных лиц, приглашение и изгнание князей Князь военный предводитель ПОСАДНИК председательствует на вече, управляет городским хозяйством Тысяцкий финансовые дела, сбор налогов, разбор жалоб по торговым делам Епископ глава церкви, внешняя политика не мог посещать вече, приобретать вотчины на окраинах Новгородской земли В раннем средневековье происходило становление новых институтов городского самоуправления.

Слайд 38

Полномочия земских властей охватывали тогда все ветви управления: полицейскую, финансовую, экономическую, судебную. В середине XYI века указом Ивана IV (1530-1584) была создана система земских учреждений – выборных органом местного самоуправления.

Слайд 39

«Смутное время» прерывает нормальное развитие самоуправленческих институтов, а последовавший за ним восстановительный период характеризуется концентрацией власти. Главными фигурами местного самоуправления со второй половине XVII века становятся невыборные лица – воеводы, а деятельность народного представительства приходит в упадок.

Слайд 40

Реформа местного управления Петра I 1708 → 8 губерний Московская Санкт-Петербургская Киевская Архангельская Смоленская Казанская Сибирская Азовская (Воронежская)

Слайд 41

ЯРОСЛАВЛЬ. В допетровские времена был центром Ярославского уезда. И главным городом Ярославской провинции. Она была приписана к Ингерманландской губернии, впоследствии переименованной в Санкт-Петербургскую. С 1727 года Ярославская провинция для удобства в сборе и отсылке подушных денег была приписана к Московской губернии.

Слайд 42

Просвещенный абсолютизм - политика проведения либеральных реформ при сохранении неограниченного самодержавия Екатерина II (1762-1796)

Слайд 43

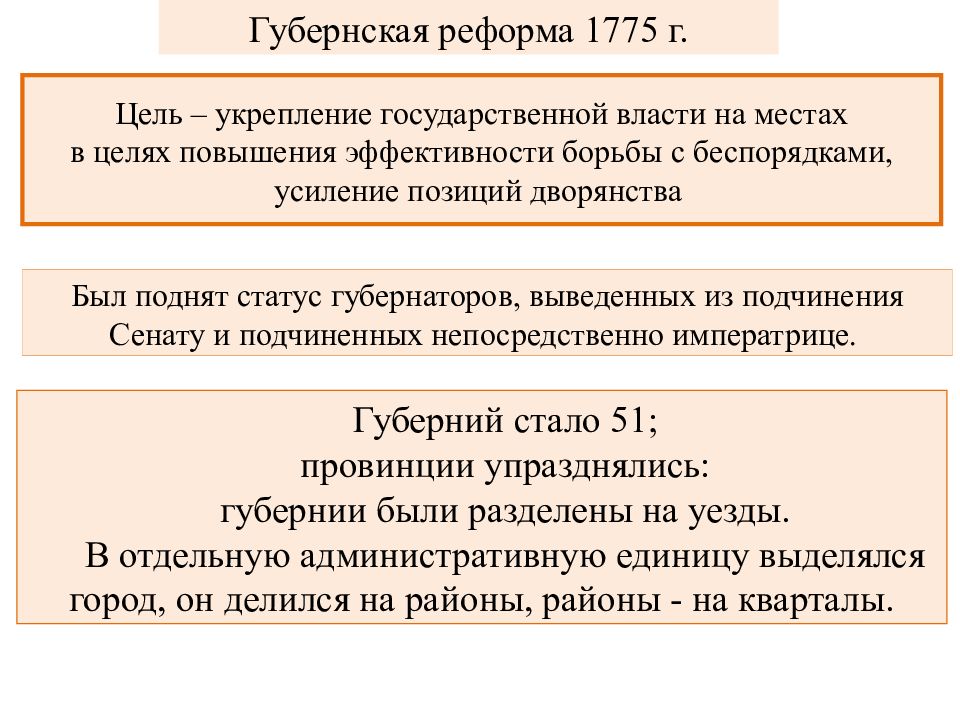

Губернская реформа 1775 г. Губерний стало 51; провинции упразднялись: губернии были разделены на уезды. В отдельную административную единицу выделялся город, он делился на районы, районы - на кварталы. Был поднят статус губернаторов, выведенных из подчинения Сенату и подчиненных непосредственно императрице. Цель – укрепление государственной власти на местах в целях повышения эффективности борьбы с беспорядками, усиление позиций дворянства

Слайд 44

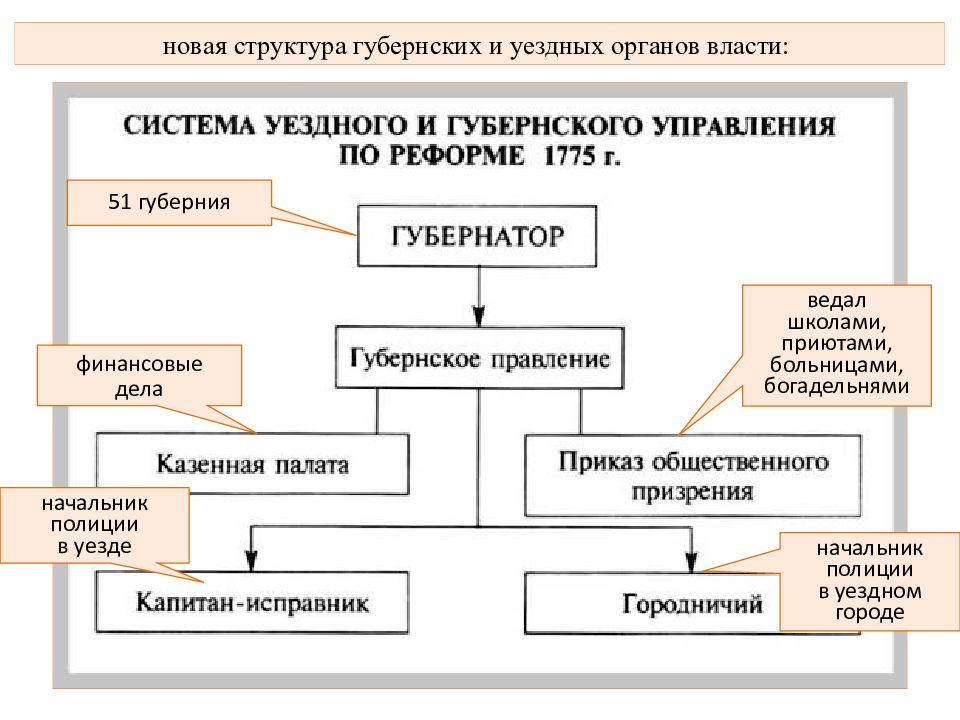

новая структура губернских и уездных органов власти: 51 губерния финансовые дела начальник полиции в уезде ведал школами, приютами, больницами, богадельнями начальник полиции в уездном городе

Слайд 45: Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г

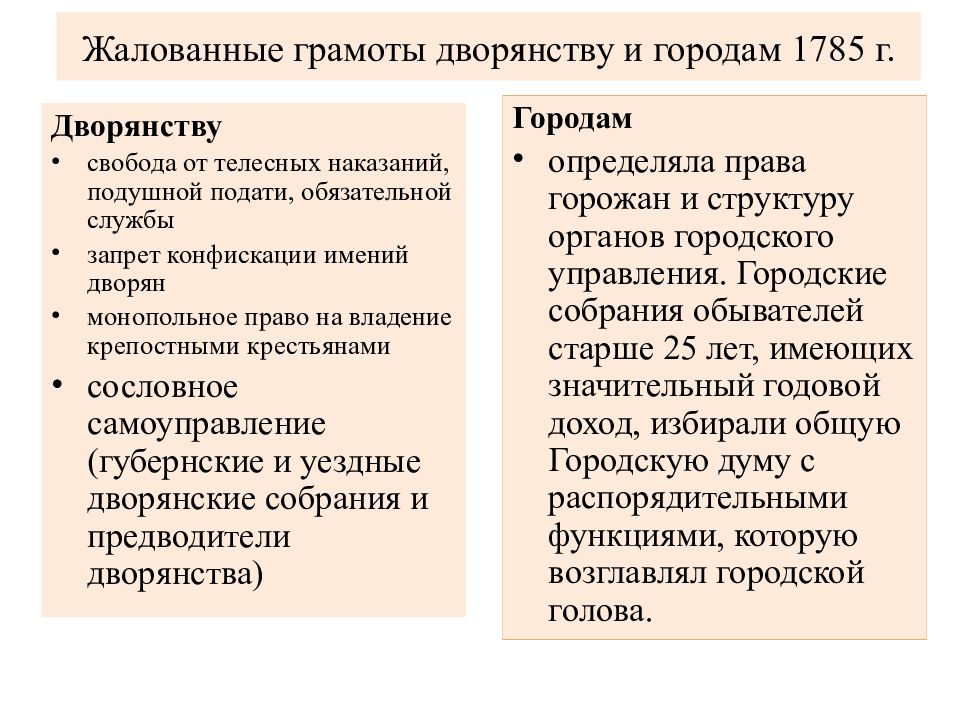

Дворянству свобода от телесных наказаний, подушной подати, обязательной службы запрет конфискации имений дворян монопольное право на владение крепостными крестьянами сословное самоуправление (губернские и уездные дворянские собрания и предводители дворянства) Городам определяла права горожан и структуру органов городского управления. Городские собрания обывателей старше 25 лет, имеющих значительный годовой доход, избирали общую Городскую думу с распорядительными функциями, которую возглавлял городской голова.

Слайд 46

Грамота подтверждала права города на издавна принадлежавшие ему земли, сады, поля, реки, рыбные ловли, леса, рощи, пустоши, мельницы, другие промышленные заведения, различные постройки. За жителями сохранялись их собственность и владение, « что кому по справедливости и законно принадлежит, как движимое так и недвижимое». Из «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»

Слайд 47

Городскому магистрату предписывалось иметь специальную книгу для учета и описания городских домов, строений, мест и земель. Город мог заводить и содержать на городских землях промышленные заведения, мельницы, харчевни и трактиры, учреждать торги и ярмарки.

Слайд 48

По грамоте городские обыватели составляли «городское общество», которое могло иметь особую казну, состоящую из добровольных пожертвований, и употреблять его по общему согласию. Участвовать в «градском собрании» мог каждый постоянный городской житель, обладавши доходом не менее 50 руб. Грамотой устанавливались источники городских доходов и статьи расходов. Горожане получали право заведовать своим общественным хозяйством и отчасти благоустройством. С этой целью они могли собираться один раз в три года и выбирать общую городскую думу срокам на 3 года.

Слайд 49

Жители города были разделены на шесть разрядов: домовладельцы или настоящие городские обыватели («Настоящие городские обыватели суть те, кои в этом городе дом или иное строение или место или землю имеют »). купцы всех трёх гильдий ремесленники записанные в цехи иногородние и иностранцы именитые граждане (состоятельные горожане, творческая интеллигенция) - посадские люди (рабочие)

Слайд 50

Для постоянного заведования городскими делами избиралась шестигласная дума – исполнительный орган городского управления. И общая, и шестигласная думы находились под председательством городского головы, избираемого горожанами.

Слайд 51

Общая городская дума в городе Ярославле начала свою деятельность 1 ноября 1785 г., а 12 ноября состоялись выборы в шестигласную думу. Городским головой был избран купец Андрей Барсов. 8 января 1786 г. На заседании думы рассматривался вопрос о формировании первого городского бюджета – «росписи доходов и расходов ». Городская служба считалась «общественной», за нее ни городскому голове, ни гласным никакого жалования не полагалось.

Слайд 52

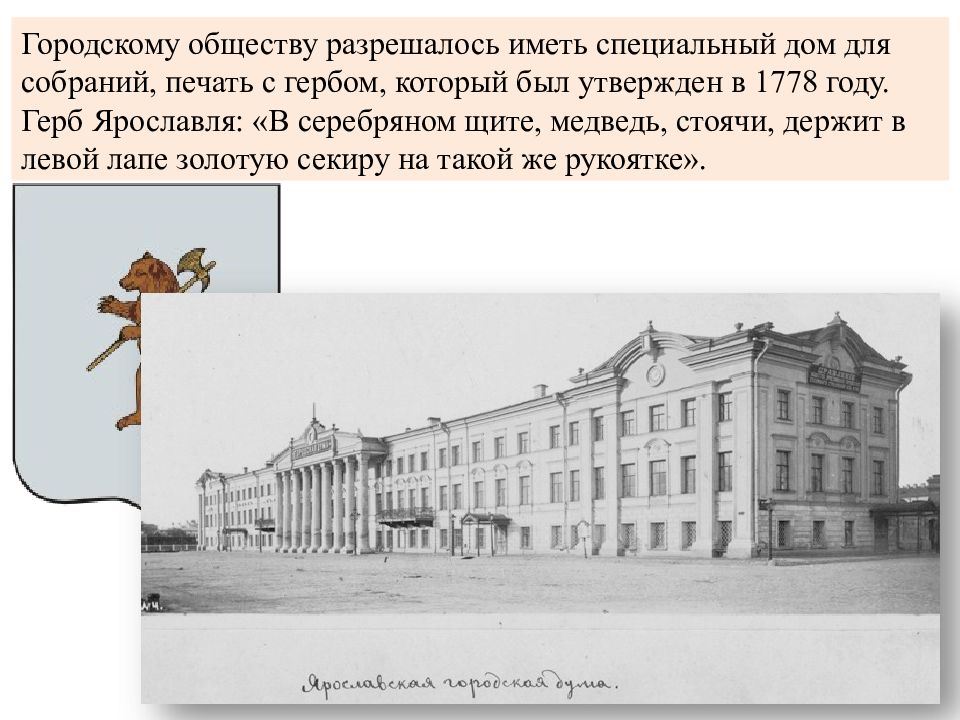

Городскому обществу разрешалось иметь специальный дом для собраний, печать с гербом, который был утвержден в 1778 году. Герб Ярославля: «В серебряном щите, медведь, стоячи, держит в левой лапе золотую секиру на такой же рукоятке».

Слайд 53

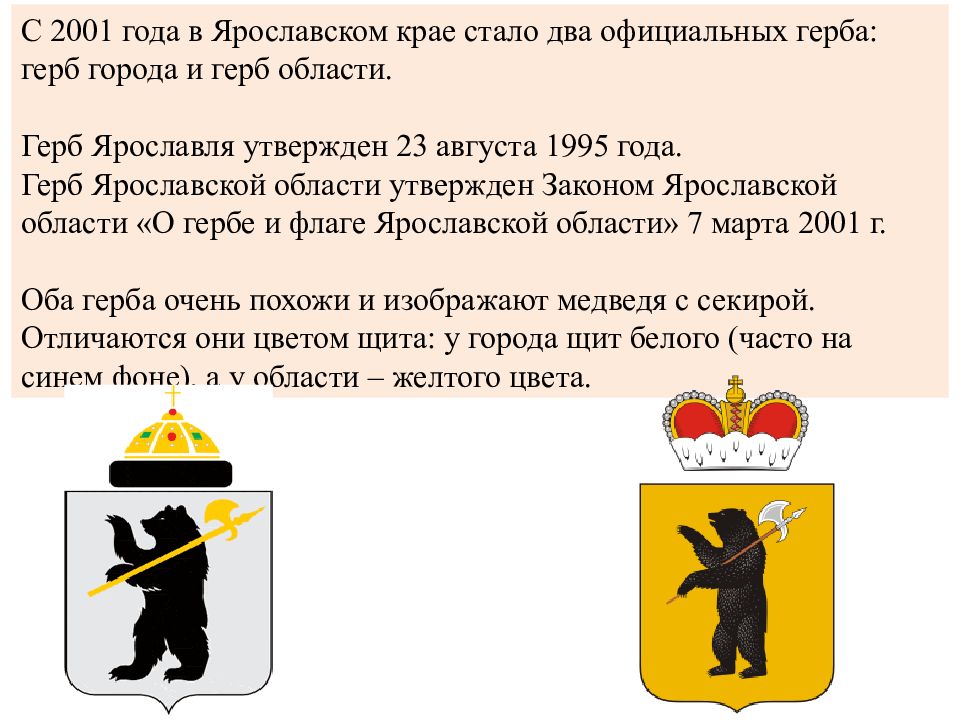

С 2001 года в Ярославском крае стало два официальных герба: герб города и герб области. Герб Ярославля утвержден 23 августа 1995 года. Герб Ярославской области утвержден Законом Ярославской области «О гербе и флаге Ярославской области» 7 марта 2001 г. Оба герба очень похожи и изображают медведя с секирой. Отличаются они цветом щита: у города щит белого (часто на синем фоне), а у области – желтого цвета.

Слайд 55

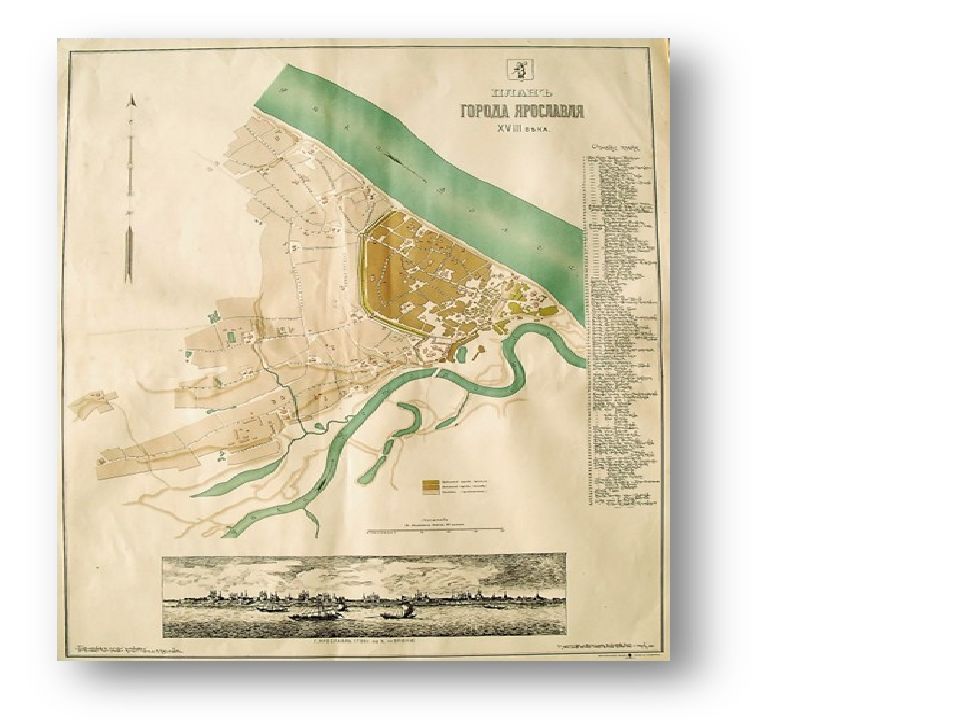

18 декабря 1777 года Ярославль становится центром наместничества и соответствующей ему губернии. Новое наместничество включило в свой состав земли бывших провинций - Ярославской, Угличской, частично Переславской и Костромской.

Слайд 56

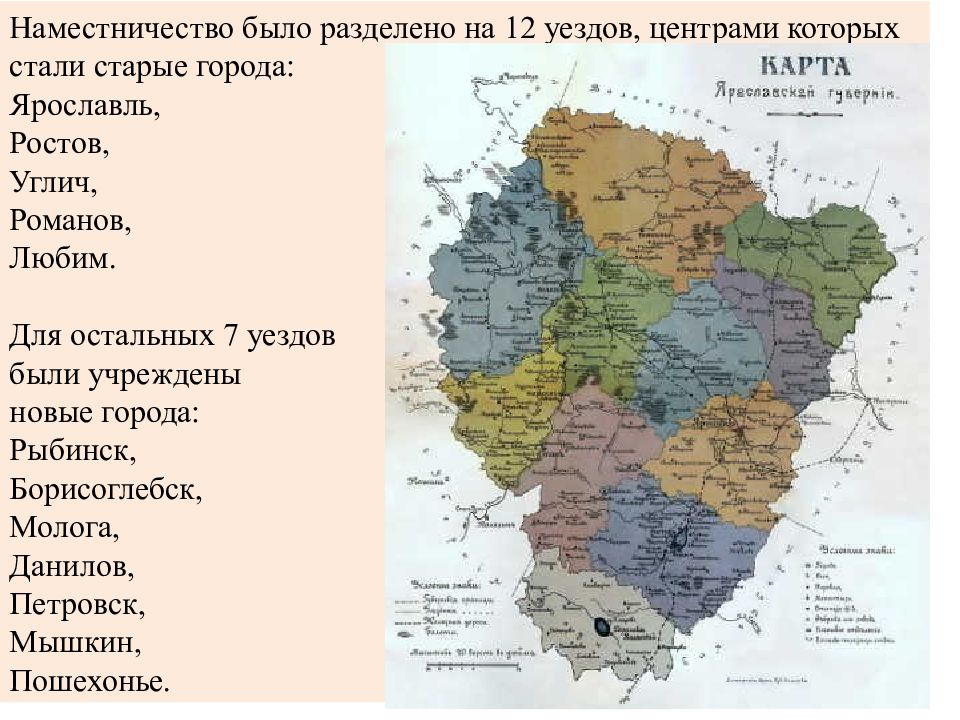

Наместничество было разделено на 12 уездов, центрами которых стали старые города: Ярославль, Ростов, Углич, Романов, Любим. Для остальных 7 уездов были учреждены новые города: Рыбинск, Борисоглебск, Молога, Данилов, Петровск, Мышкин, Пошехонье.

Слайд 57

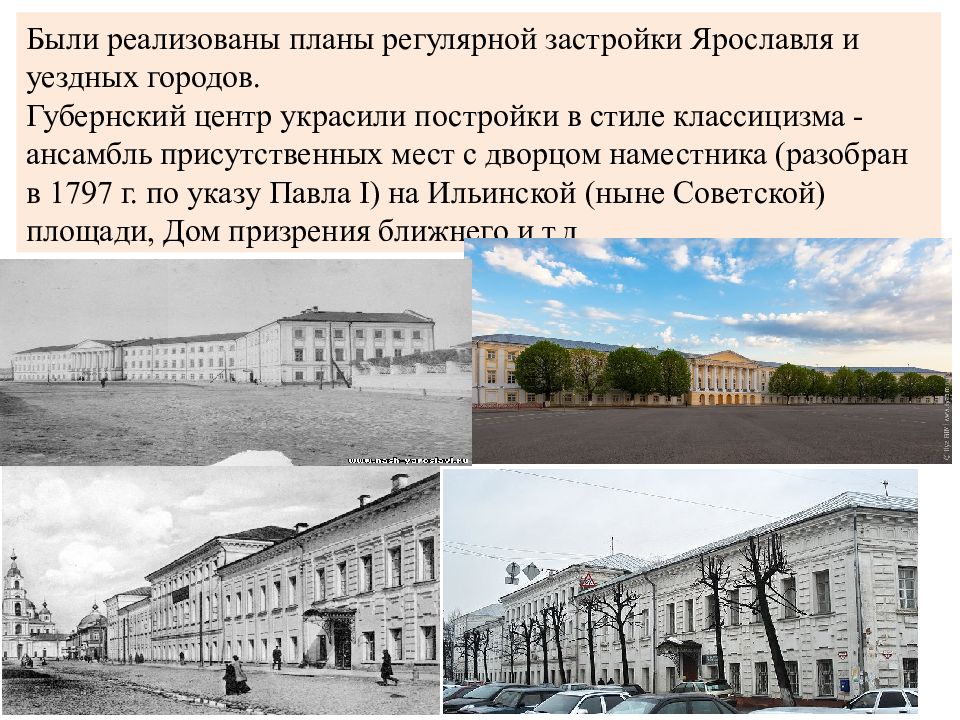

Были реализованы планы регулярной застройки Ярославля и уездных городов. Губернский центр украсили постройки в стиле классицизма - ансамбль присутственных мест с дворцом наместника (разобран в 1797 г. по указу Павла I) на Ильинской (ныне Советской) площади, Дом призрения ближнего и т.д.

Слайд 59

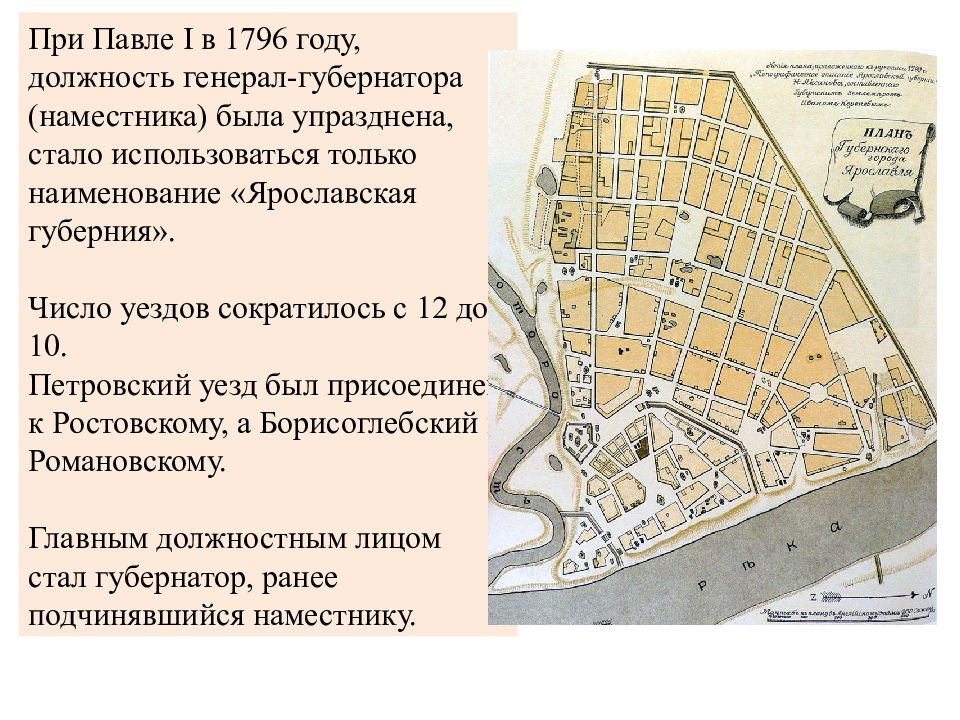

При Павле I в 1796 году, должность генерал-губернатора (наместника) была упразднена, стало использоваться только наименование «Ярославская губерния». Число уездов сократилось с 12 до 10. Петровский уезд был присоединен к Ростовскому, а Борисоглебский к Романовскому. Главным должностным лицом стал губернатор, ранее подчинявшийся наместнику.

Слайд 60

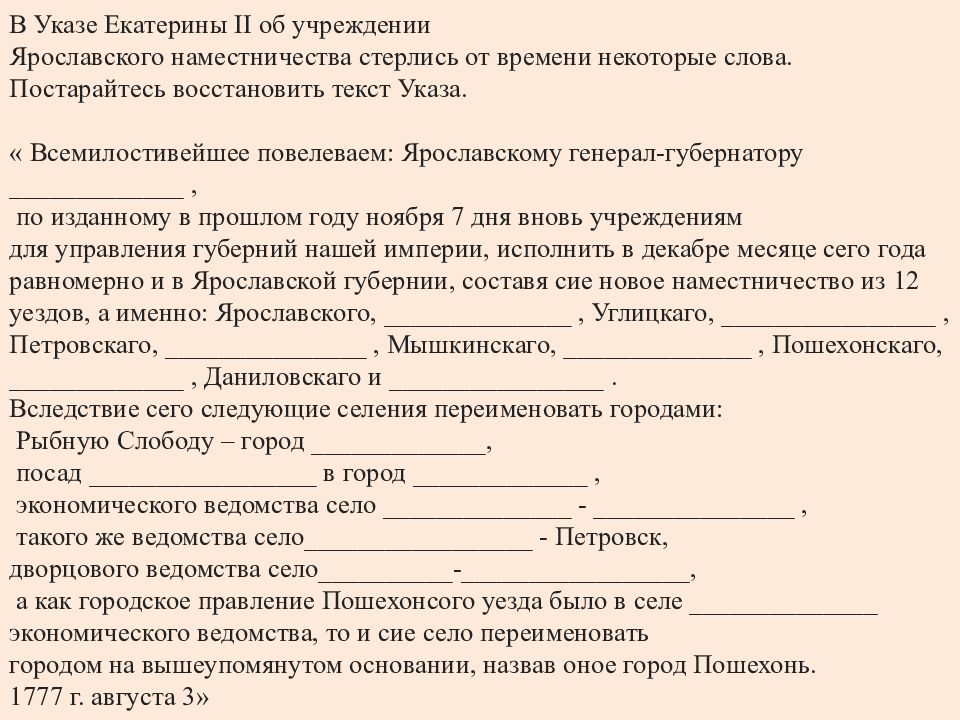

В Указе Екатерины II об учреждении Ярославского наместничества стерлись от времени некоторые слова. Постарайтесь восстановить текст Указа. « Всемилостивейшее повелеваем: Ярославскому генерал-губернатору _____________, по изданному в прошлом году ноября 7 дня вновь учреждениям для управления губерний нашей империи, исполнить в декабре месяце сего года равномерно и в Ярославской губернии, составя сие новое наместничество из 12 уездов, а именно: Ярославского, ______________, Углицкаго, ________________, Петровскаго, _______________, Мышкинскаго, ______________, Пошехонскаго, _____________, Даниловскаго и ________________. Вследствие сего следующие селения переименовать городами: Рыбную Слободу – город _____________, посад _________________ в город _____________, экономического ведомства село ______________ - _______________, такого же ведомства село_________________ - Петровск, дворцового ведомства село__________-_________________, а как городское правление Пошехонсого уезда было в селе ______________ экономического ведомства, то и сие село переименовать городом на вышеупомянутом основании, назвав оное город Пошехонь. 1777 г. августа 3»

Слайд 61

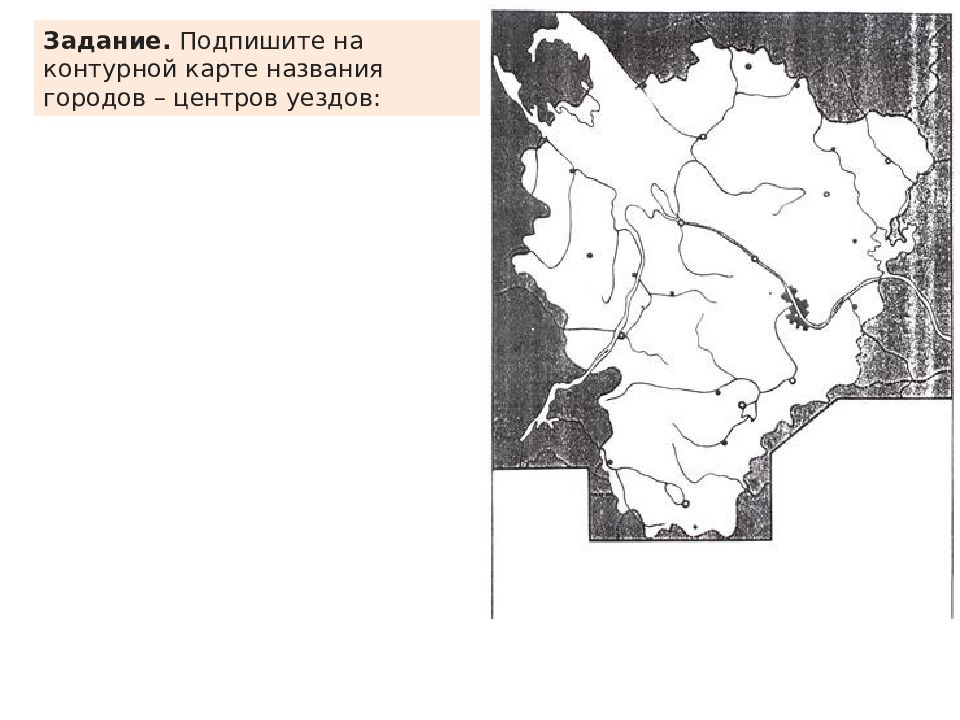

Задание. Подпишите на контурной карте названия городов – центров уездов:

Слайд 62: Александр II (1855-1881):

Земская реформа 1864 г. Суть: создание в уездах и губерниях выборных органов местного самоуправления (земств) Принципы: выборность и бессословность

Земскими учреждениями становились губернские и уездные земские собрания и их исполнительные органы. Земства занимались местным хозяйством, здравоохранением, строительством дорог, образованием. Земства не имели политической силы и находились под контролем губернаторов. Избирательная система обеспечивала в них большинство дворян.

Слайд 65

ЯРОСЛАВЛЬ В 1865 году земские учреждения открылись в первых девятнадцати губерниях, в число которых входила и Ярославская. Выборы в уездные земские собрания (как распорядительные органы) состоялись в мае-июне 1865 года. По всем десяти уездам губернии был избран 331 гласный. Социальный состав участников был следующий: 35% составляли местные дворяне, 37% – крестьяне, оставшиеся 28% приходилось в основном на представителей торгово-промышленных кругов и мелких городских собственников.

Слайд 66

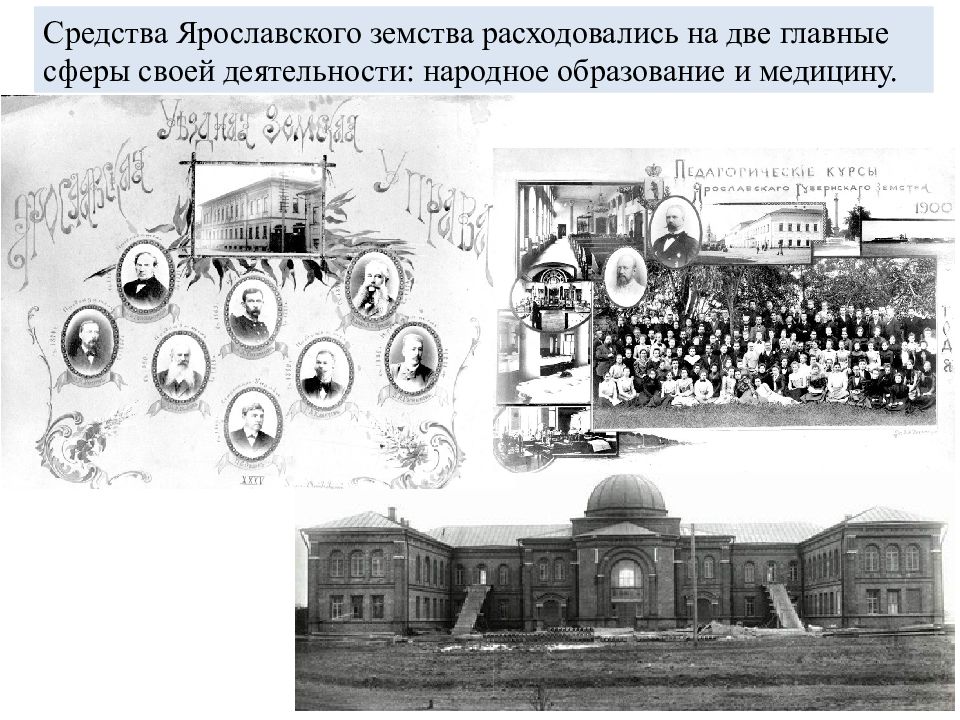

Средства Ярославского земства расходовались на две главные сферы своей деятельности: народное образование и медицину.

Слайд 67: Александр II (1855-1881)

Суть: Введение городского самоуправления по типу земского В 1870 г. в России была проведена реформа городского самоуправления, по которой создавались органы местного самоуправления – городские думы и управы. Александр II (1855-1881)

Слайд 68

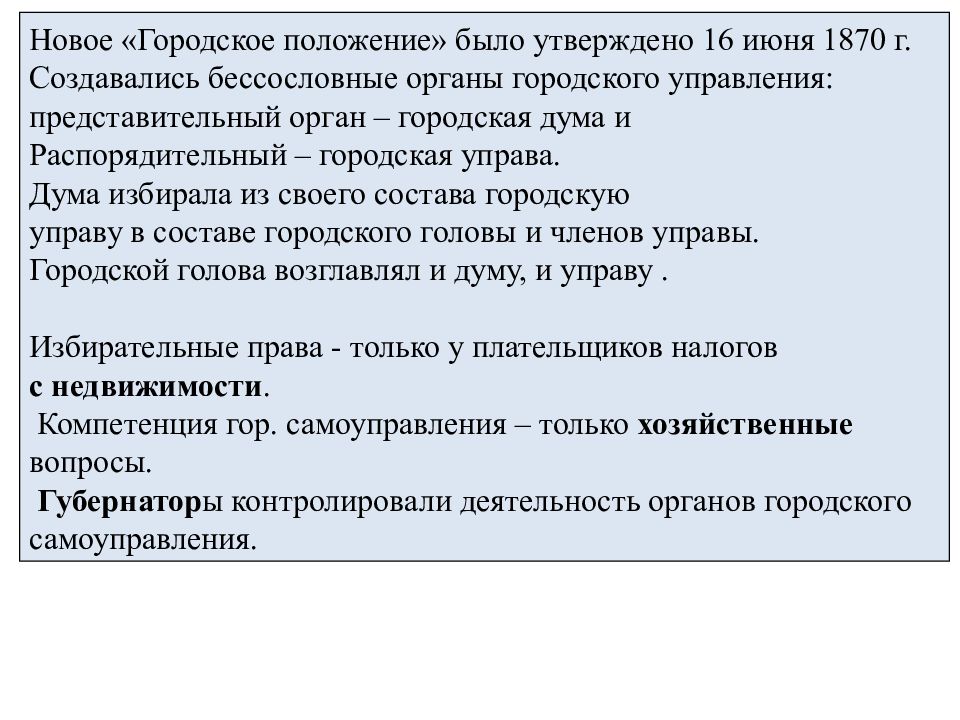

Новое «Городское положение» было утверждено 16 июня 1870 г. Создавались бессословные органы городского управления: представительный орган – городская дума и Распорядительный – городская управа. Дума избирала из своего состава городскую управу в составе городского головы и членов управы. Городской голова возглавлял и думу, и управу . Избирательные права - только у плательщиков налогов с недвижимости. Компетенция гор. самоуправления – только хозяйственные вопросы. Губернатор ы контролировали деятельность органов городского самоуправления.

Слайд 69

Выдающаяся роль в жизни Ярославля, его развитии, в деятельности городской думы в конце Х|Х-начале ХХ вв. принадлежит Ивану Александровичу Вахромееву. В 1875-1909гг. он избирался гласным ( на современном языке – депутатом) городской думы, почти 18 лет был городским головой ( по – нынешнему – мэром ) Ярославля. И.А.Вахромеев, городской голова г.Ярославля в 1869-71,1881-86,1897-1905 гг., гласный Ярославской городской думы с 1875 по 1909 гг.

Слайд 70

Для руководства отдельными отраслями городского хозяйства в думе образовывались временные или постоянные комиссии из числа гласных: строительная, финансовая, народного просвещения, общественного здравия и призрения, арендная, оценочно-раскладочная, продовольственная, водопроводно-канализационная, по благоустройству – и другие. Гласные Ярославской городской думы Первое заседание Ярославской городской думы состоялось 16 марта 1871г. Дума состояла из 66 гласных, городским головой был избран купец Рафаил Иванович Кокуев.

Слайд 71: Контрреформы Александра III

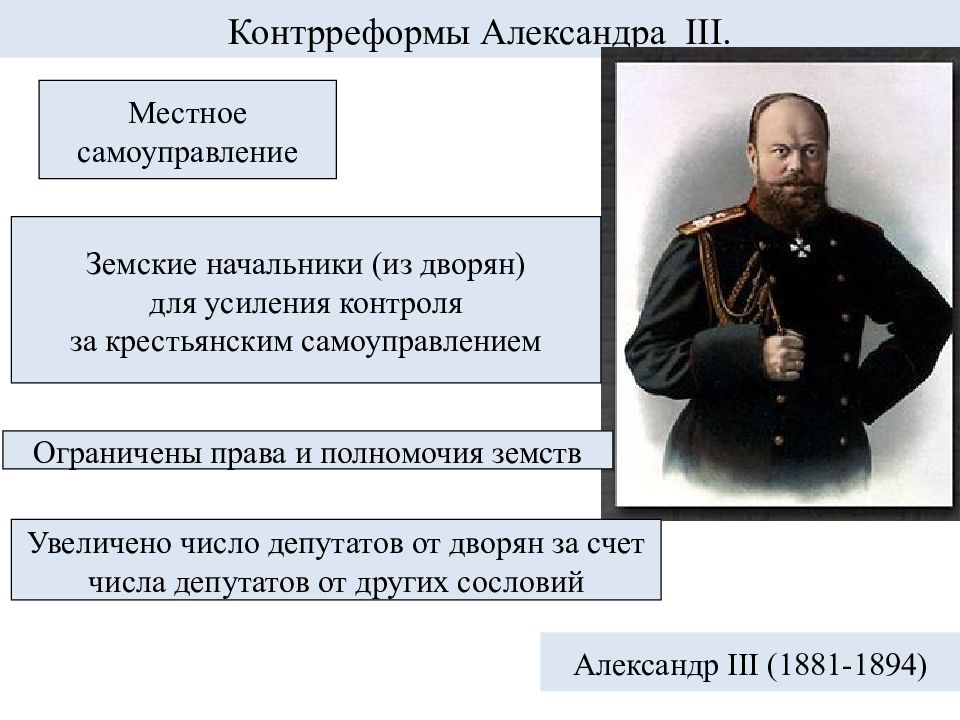

Александр III (1881-1894) Местное самоуправление Земские начальники (из дворян) для усиления контроля за крестьянским самоуправлением Ограничены права и полномочия земств Увеличено число депутатов от дворян за счет числа депутатов от других сословий

Слайд 72: Николай II (1894 – 1917)

В январе 1895 г. на первой встрече представителей дворян, верхушки земств, городов и казачьих войск с новым царем Николай II заявил о готовности: «… охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял» его отец. Абсолютная монархия с огромным бюрократическим аппаратом Государственный строй России в начале XX века

Слайд 75

Советский период. После Февральской революции 1917 года произошел короткий расцвет земств как управленческих структур на местах. Распоряжением Временного правительства управление в земских губерниях возлагалось на председателей губернских и уездных земских управ в качестве комиссаров правительства. Впервые за всю историю существования земства получили политическую власть. В мае-июне 1917 года вышла целая серия законодательных актов, регулирующих их деятельность и компетенцию.

Слайд 76

Однако осенью 1917 года социальные противоречия в стране обострились, шло размежевание общества: советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов противостояли земским городским органам самоуправления. После III Всероссийского съезда советов (январь 1918 г.) все постановления власти были направлены на создание единообразной системы управления в форме советов. Весной1918 года система земского самоуправления окончательно перестала существовать.

Слайд 77

После установления советской власти была ликвидирована традиционная для России система органов городского общественного управления. Представительными органами новой власти и самоуправления становятся Советы. В Ярославле на смену городской думе и управе в 1918г. пришел Ярославский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. По Конституции 1918г. выборы в Советы проводились на 1 раз в 3 месяца гражданами, достигшими 18 лет, путем открытого голосования.

Слайд 78

С 1922г.выборы в Советы стали проводиться 1 раз в год. Для проведения текущей работы между выборами Совет избирал свой исполнительный орган - исполнительный комитет. В структуру совета входили отраслевые секции: промышленная, строительная, народного образования, здравоохранения, коммунальная, труда и быта, контрольная, торгово-кооперативная и другие, соответствовавшие направлениям деятельности городского Совета.

Слайд 79

По принятой в 1936г.Конституции СССР местные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были преобразованы в Советы депутатов трудящихся ( с 1977г. – Советы народных депутатов ). Высшим представительным органом власти на местах стал Совет депутатов трудящихся. Избирался сроком на 4 года. Исполнительным органом, проводившим в жизнь решения сессий Совета, был исполнительный комитет. Первая сессия Ярославского горсовета состоялась в январе 1940г. На ней были организованы постоянные комиссии Совета: бюджетная, коммунальная, торговая, здравоохранения, народного образования, местной промышленности.

Слайд 80

В начале 1990-х гг. происходит смена советской власти на всех уровнях. В соответствии с Законом РСФСР « О местном самоуправлении в РСФСР» полномочия советских органов – исполнительных комитетов Советов – были прекращены. В 1993г. закончился « советский» период в истории Ярославского представительного органа.

Слайд 81

В соответствии с «Положением о выборах депутатов муниципалитета города Ярославля и мэра города » прошли выборы в новый представительный орган - муниципалитет города Ярославля. Первый созыв муниципалитета города Ярославля избирался в 1994г. сроком на 2 года. В составе представительного органа власти тогда было 22 человека. В муниципалитете работало 4 постоянных комиссии: по бюджету, финансам и налоговой политике; по экономике, муниципальной собственности и развитию города; по законности и правам граждан; по социальной политике. Последующие созывы муниципалитета избирались на 4 года.

Слайд 82

Во второй созыв в1996г. было избрано 23 депутата. Работали постоянные комиссии: по бюджету, финансам и налоговой политике, по экономике, муниципальной собственности и развитию города, по социальной политике, по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку. В марте 2000г. был избран муниципалитет третьего созыва численностью 23 депутата. В муниципалитет 4 и 5 созывов избиралось уже 36 депутатов. На выборах 14 октября 2012 года был избран муниципалитет города Ярославля шестого созыва в составе 38 депутатов сроком на 5 лет.