Первый слайд презентации: Лекция 2. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального управления

Слайд 2: Вопросы лекции

1. Субъекты правового регулирования отношений в сфере государственного и муниципального управления. 2. Формы правового регулирования отношений в сфере государственного и муниципального управления. 3. Правовое регулирование функций государственного и муниципального управления. 4. Правовое регулирование системы и полномочий органов государственного и муниципального управления в РФ. 5. Административные регламенты органов государственного и муниципального управления.

Правовые отношения между государством (его органами) и обществом, гражданами. Правовые отношения внутри государства, между государственными и муниципальными органами по поводу и социально-правового статуса. Правовые отношения между субъектами, вовлеченными в государственно-управленческий процесс

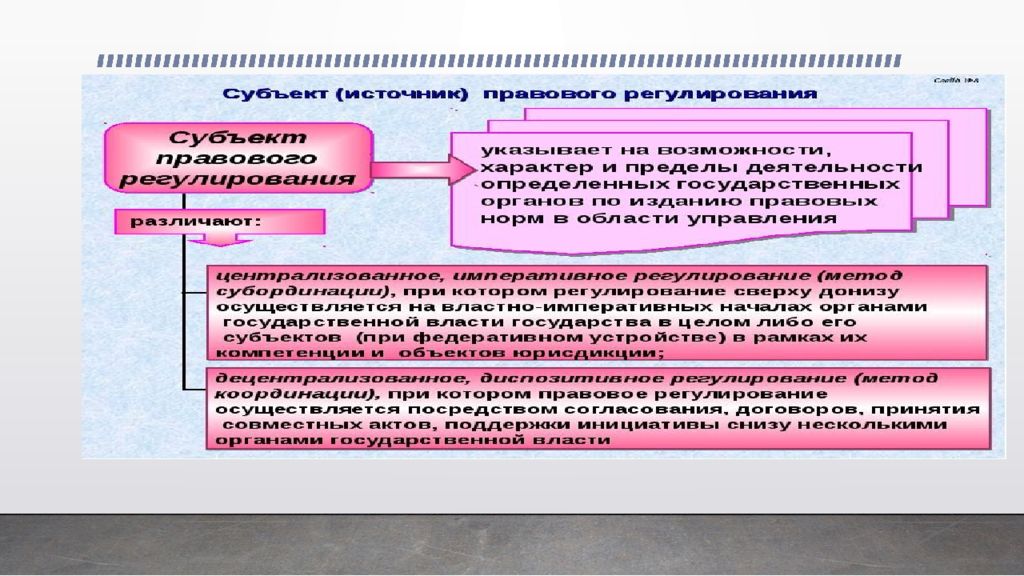

Слайд 5: Субъекты правового регулирования отношений в сфере государственного и муниципального управления

Основным ( первичным ) субъектом правового регулирования отношений в сфере ГМУ является народ как совокупность граждан, объединенных общей судьбой и осознающих свои цели и задачи. Государство создается народом, для народа и управляется народом. Статья 3 Конституции РФ устанавливает, что народ — носитель суверенитета и единственный источник власти. В политико-правовых отношениях народ участвует как объект и как субъект.

Во-первых, народ должен осознать свои интересы в сфере государственного и муниципального управления. Во-вторых, народу необходимо объединиться в общественные и политические структуры для защиты своих интересов в сфере государственного и муниципального управления. Р ечь идет о формировании народом институтов гражданского общества. В-третьих, народу предстоит освоить механизмы отстаивания своих интересов в рамках таких легальных конституционно-правовых процедур, как выборы, демонстрации, забастовки и др.

Слайд 7: Методы оказания влияния народа на процесс правового регулирования сферы ГМУ

1) подача ходатайств с просьбой начать нормотворчество по вопросам правового регулирования сферы ГМУ; 2) направление письменных замечаний по конкретным проектам государственно-управленческих решений; 3) участие в открытых обсуждениях предполагаемых государственно-управленческих решений; 4) участие в консультативных комитетах органов ГМУ; 5) создание коалиций для решения важных проблем правового регулирования сферы ГМУ; 6) организацию групп для непосредственного участия в нормотворческой деятельности, касающейся правового регулирования сферы ГМУ; 7) встречи с должностными лицами до официального принятия государственно-управленческого решения; 8) встречи с должностными лицами после обнародования государственно-управленческого решения.

Слайд 8: Российскому народу для превращения в субъект государственно-правовой жизни предстоит завоевать три основных права:

1) избирать самому всех высших должностных лиц государства; 2) отстранять высших должностных лиц государства в случае их недостойного поведения; 3) иметь систему гарантий реализации прав и свобод народа.

Слайд 9: Органы законодательной власти как основной субъект правового регулирования в сфере ГМУ

принимают законы, смысл и содержание которых выражаются в нормативном закреплении и гарантировании прав и свобод человека и гражданина. разрабатывая и принимая законы, закладывают правовой базис ГМУ, формируют правовые институты ГМУ.

Слайд 10: Органы исполнительной власти как основной субъект правового регулирования в сфере ГМУ

осуществляют необходимые меры, дающие возможность гражданам в полном объеме реализовать свои права и свободы. детализируют нормы права, вытекающие из законов, и самым широким образом опираются на правовые инструменты, используют их в своей управленческой деятельности.

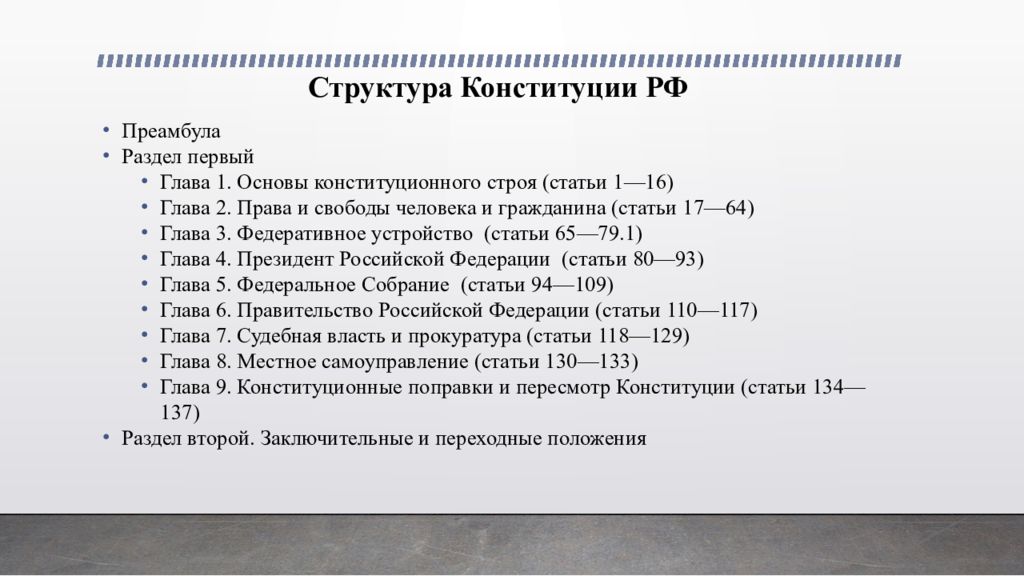

Слайд 11: Структура Конституции РФ

Преамбула Раздел первый Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1—16) Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17—64) Глава 3. Федеративное устройство (статьи 65—79.1) Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи 80—93) Глава 5. Федеральное Собрание (статьи 94—109) Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи 110—117) Глава 7. Судебная власть и прокуратура (статьи 118—129) Глава 8. Местное самоуправление (статьи 130—133) Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134—137) Раздел второй. Заключительные и переходные положения

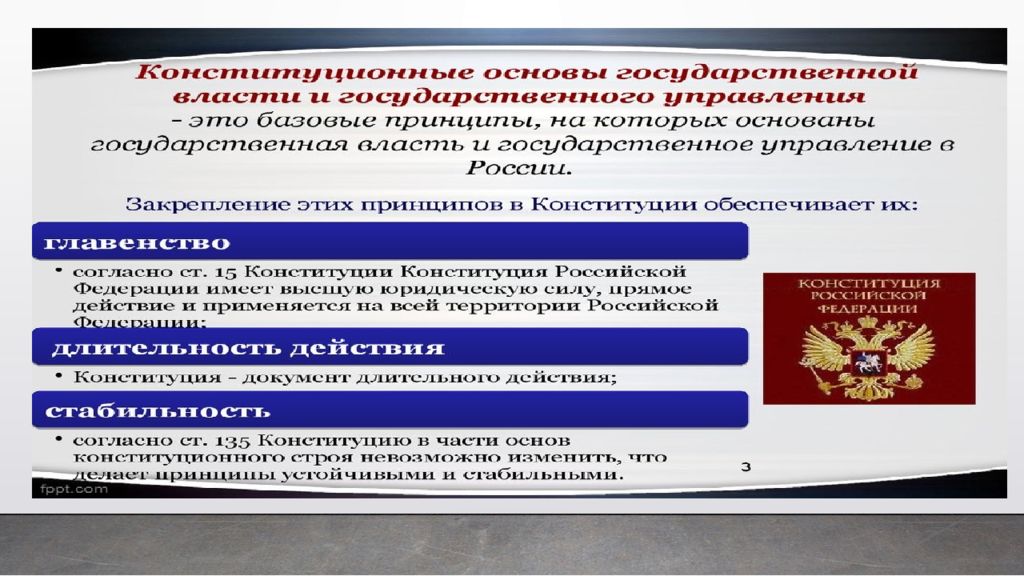

Слайд 12: Конституционное регулирование государственного управления

Конституционные принципы государственного управления: Принцип федерализма. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации Принцип разделения властей. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны Принцип законности. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы

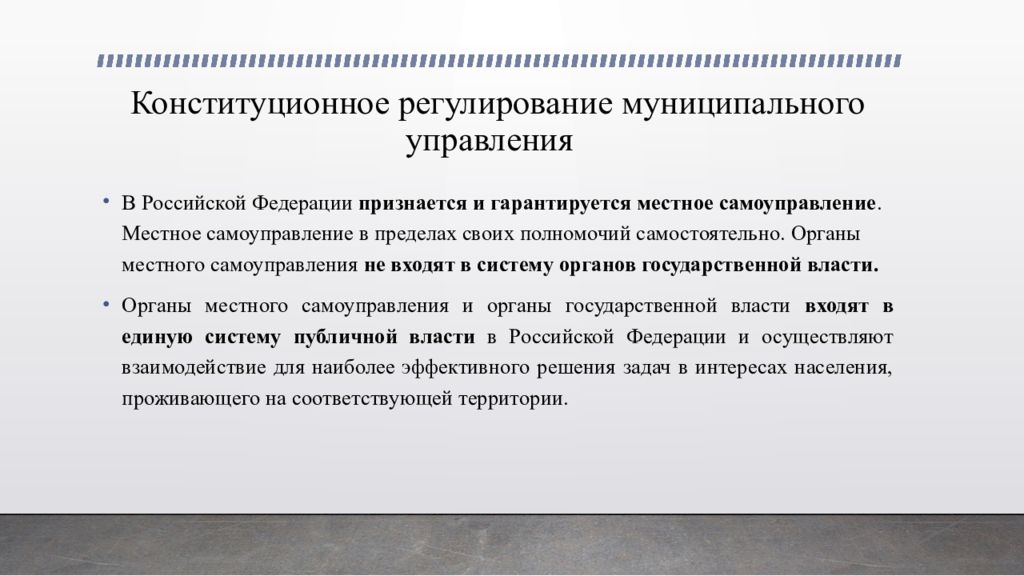

Слайд 15: Конституционное регулирование муниципального управления

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Слайд 16

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Формы осуществления гражданами местного самоуправления: путем референдума путем выборов путем других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления

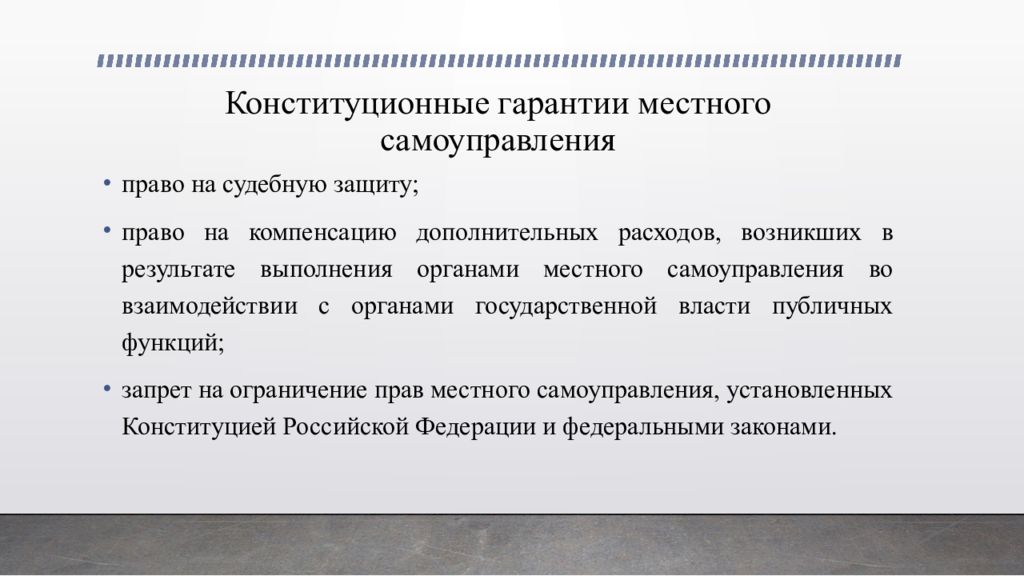

Слайд 17: Конституционные гарантии местного самоуправления

право на судебную защиту; право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций; запрет на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

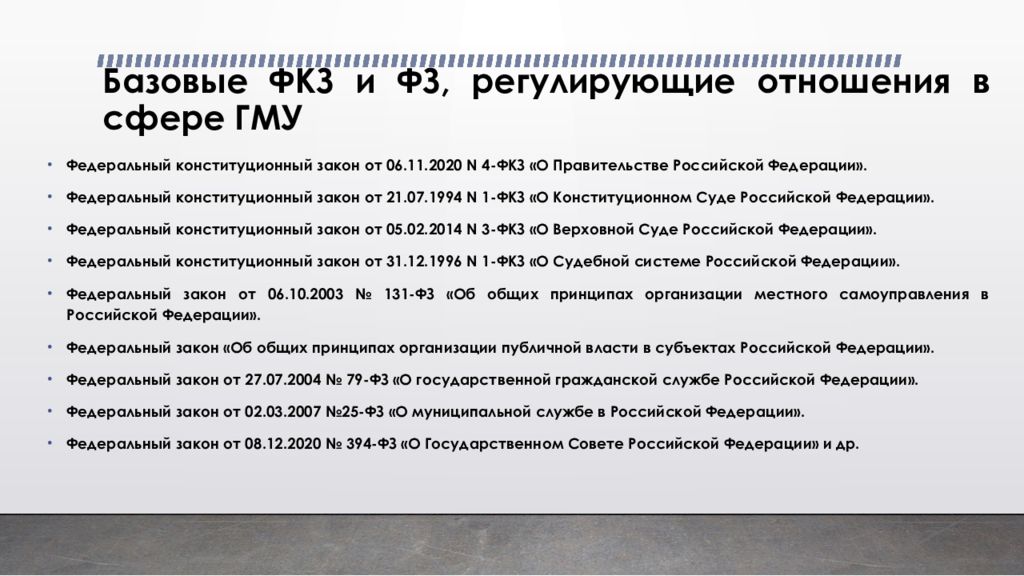

Слайд 19: Базовые ФКЗ и ФЗ, регулирующие отношения в сфере ГМУ

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховной Суде Российской Федерации ». Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О Судебной системе Российской Федерации ». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» и др.

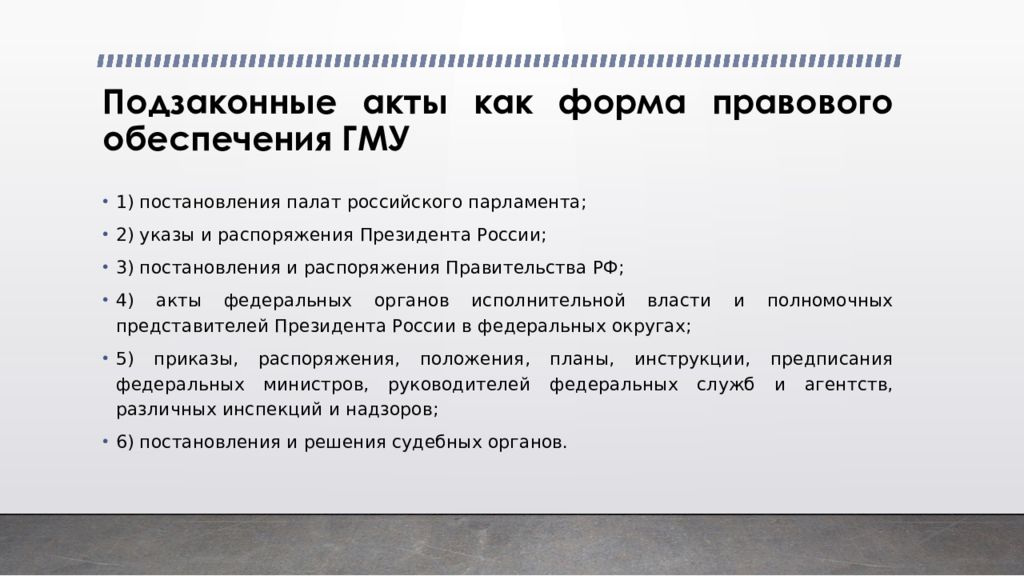

Слайд 20: Подзаконные акты как форма правового обеспечения ГМУ

1) постановления палат российского парламента; 2) указы и распоряжения Президента России; 3) постановления и распоряжения Правительства РФ; 4) акты федеральных органов исполнительной власти и полномочных представителей Президента России в федеральных округах; 5) приказы, распоряжения, положения, планы, инструкции, предписания федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств, различных инспекций и надзоров; 6) постановления и решения судебных органов.

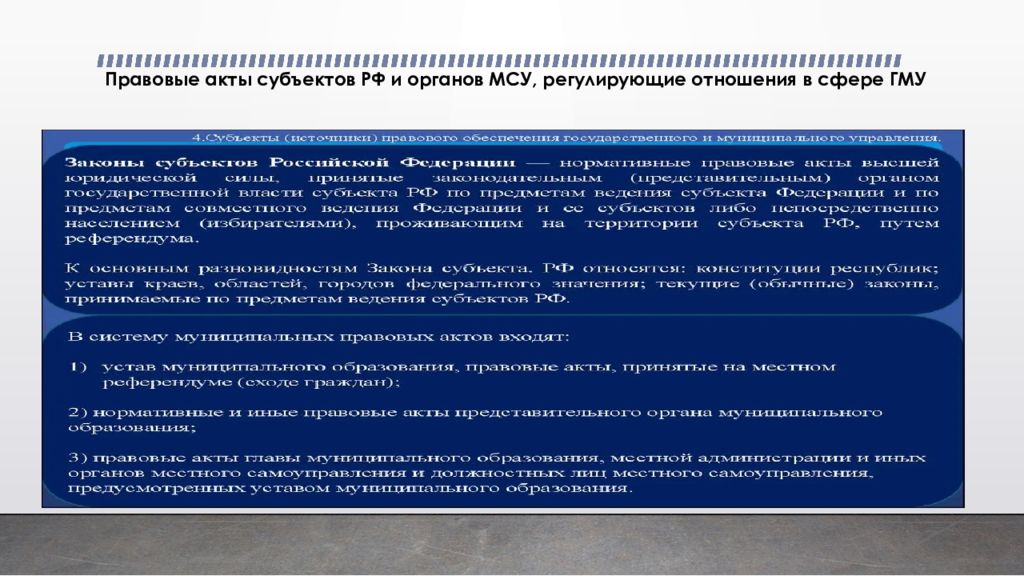

Слайд 21: Правовые акты субъектов РФ и органов МСУ, регулирующие отношения в сфере ГМУ

Слайд 22: Международное право как источник правового регулирования отношений в сфере ГМУ

Слайд 23: Требования, предъявляемые к формам правового регулирования отношений в сфере ГМУ

1) своевременность принятия (издания) соответствующих правовых актов и норм, их актуальность по форме, юридической силе и содержанию; 2) устойчивость и стабильность правовых форм. Нельзя, например, без конца менять статусное состояние государственных органов и должностей, не давая обществу возможности их освоить, понять, оценить и применить на практике; 3) полнота и внутренняя согласованность правовых норм. Здесь целесообразно идти по пути создания крупных комплексных правовых актов, в которых управленческие феномены получают максимально исчерпывающее правовое оформление.

Слайд 24: Определение понятия «функции государственного управления

Функция государственного управления — властное и регулирующее воздействие государства и его органов на общественные процессы. Функции государственного управления отражают суть государства, выражают управленческое и социальное назначение государства. Деятельность государственных органов и должностных лиц можно представить как непрерывный процесс выполнения управленческих функций. К функциям государственного управления относятся конкретные виды властных, целеорганизующих и регулирующих воздействий государства и его органов на общественные процессы. Функции объективны, так как исходят из сущности государства и выражают его управленческое воздействие. Различают функции государственного управления по предмету (что), содержанию (зачем), способу хранения или преобразования управленческих компонентов (как).

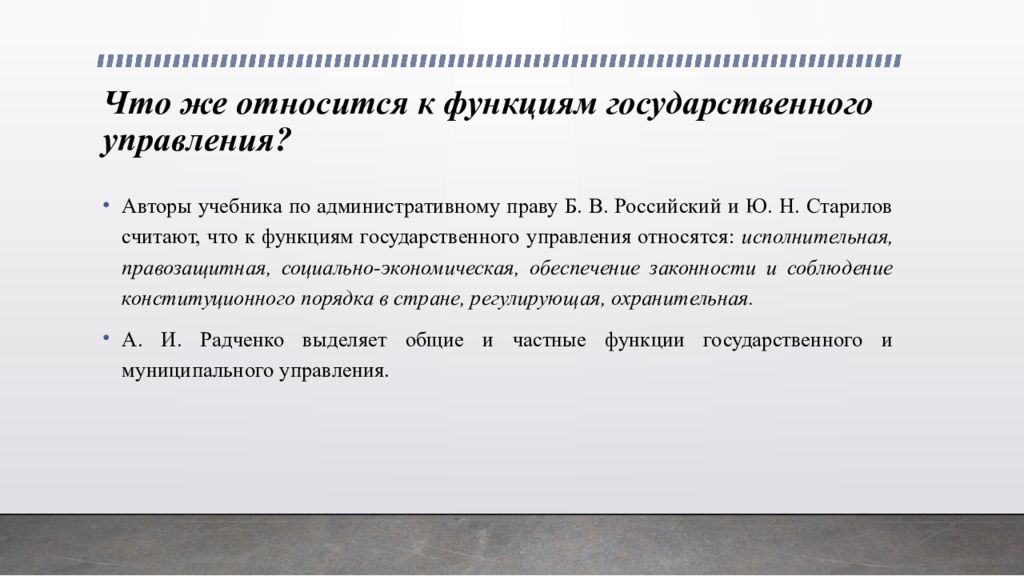

Слайд 25: Что же относится к функциям государственного управления?

Авторы учебника по административному праву Б. В. Российский и Ю. Н. Старилов считают, что к функциям государственного управления относятся: исполнительная, правозащитная, социально-экономическая, обеспечение законности и соблюдение конституционного порядка в стране, регулирующая, охранительная. А. И. Радченко выделяет общие и частные функции государственного и муниципального управления.

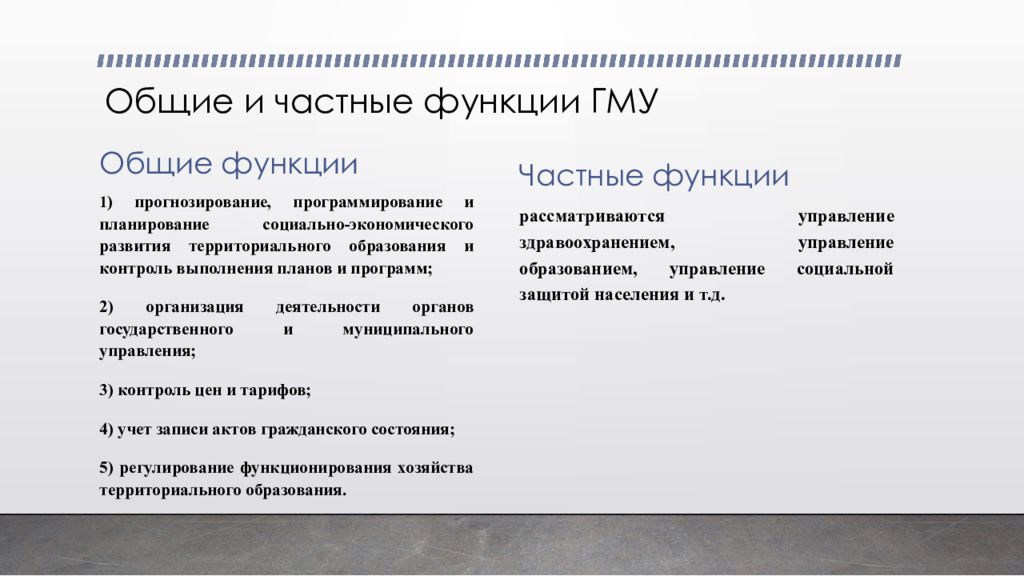

Слайд 26: Общие и частные функции ГМУ

Общие функции 1 ) прогнозирование, программирование и планирование социально-экономического развития территориального образования и контроль выполнения планов и программ; 2) организация деятельности органов государственного и муниципального управления; 3) контроль цен и тарифов; 4) учет записи актов гражданского состояния; 5) регулирование функционирования хозяйства территориального образования. Частные функции рассматриваются управление здравоохранением, управление образованием, управление социальной защитой населения и т.д. Общие и частные функции ГМУ

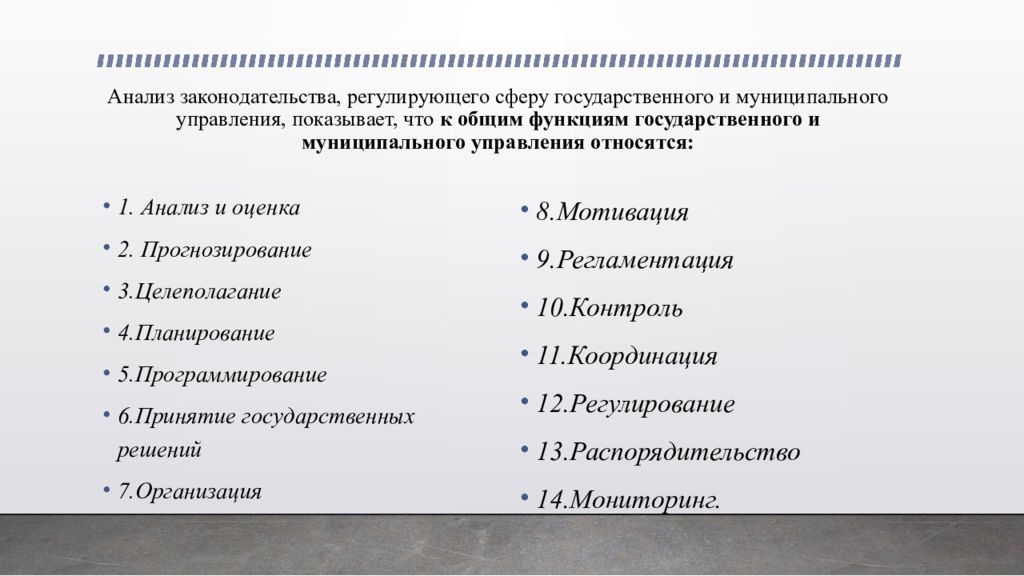

Слайд 27: Анализ законодательства, регулирующего сферу государственного и муниципального управления, показывает, что к общим функциям государственного и муниципального управления относятся:

1. Анализ и оценка 2. Прогнозирование 3.Целеполагание 4.Планирование 5.Программирование 6.Принятие государственных решений 7.Организация 8.Мотивация 9.Регламентация 10.Контроль 11.Координация 12.Регулирование 13.Распорядительство 14.Мониторинг.

Слайд 28: Специфические функции ГМУ

отражают особенное содержание отдельных воздействий государства: финансирование, налогообложение, лицензирование, регулирование груда и заработной платы, кредитование и др.

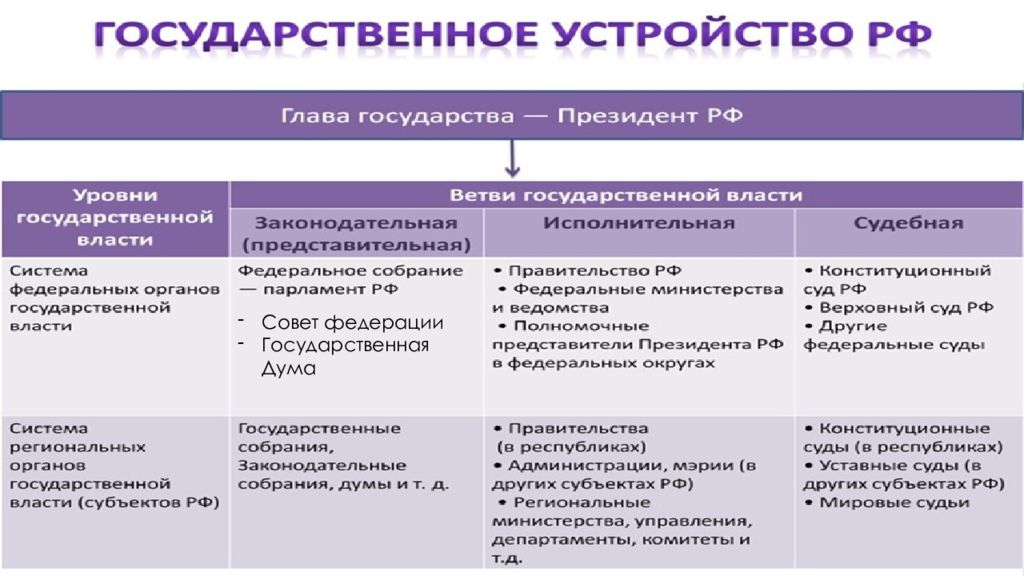

Последний слайд презентации: Лекция 2. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального: Конституция РФ о системе органов ГМУ

Органы гос. управления в РФ составляют единую систему осуществления государственной власти. Такое единство определяется федеративным устройством и государственной целостностью ( ст. 5 Конституции РФ). Под системой органов государственного управления в РФ понимается совокупность ее федеральных и региональных органов гос. власти. За исключением системы органом местного самоуправления, которые образуют самостоятельную совокупность органов. Согласно ст. 11 Конституции РФ гос. власть на федеральном уровне осуществляют: Президент (гл. 4 Конституции РФ) Федеральное Собрание: Совет Федерации и Гос. Дума (гл. 5 Конституции РФ) Правительство (гл.6 Конституции РФ) Суды (гл.7 Конституции РФ ) Система органов гос. власти субъектов РФ : республик, краев, областей городов федерального значения, автономной области, автономных округов, как гласит ст. 77 Конституции РФ, создается ими самостоятельно