Первый слайд презентации: Пастереллёз животных

1.Историческая справка 2. Возбудитель болезни 3. Эпизоотологические данные 4. Патогенез 5. Течение и клиническое проявление 6. Патологоанатомические признаки 7. Диагностика и дифференциальная диагностика 8. Лечение 9. Иммунитет 10. Профилактика и меры борьбы Пастереллёз животных

Боллингер (1878) описал пастереллёз у КРС, Китт (1885) выделил возбудителя. В эти годы Пастер осуществил иммунизацию птиц, в честь его возбудитель назван пастереллой, а заболевание – пастереллёз. в 1939 г. Розенбушу и Мерганту описали возбудителя болезни как самостоятельный вид - Pasteurella multocida. Существует самостоятельный вид Р. haemolutica Историческая справка пастереллеза 1878-1887 гг.

Слайд 3: Определение болезни

Пастереллез – инфекционная болезнь, характеризующаяся септицемией, воспалительно-геморрагическими процессами во внутренних органах, на серозных и слизистых оболочках.

Слайд 4: Возбудитель болезни

Сем.: Pasteurellaceae Род : Pasteurella Вид : Р. м ultocida Вид Р. haemolytica

Слайд 5: P. м ultocida, Р. Haemolutika - морфологические свойства

полиморфные; чаще короткие; грамотрицательные; неподвижные эллипсовидные палочки; в мазках располагаются изолированно, парами или реже цепочками; спор не образуют; образуют капсулу.

Слайд 6: Возбудитель пастереллёза из крови голубя. Окраска метиленовой синью для выявления биполярности (окрас интенсивно по полюсам)

Слайд 7

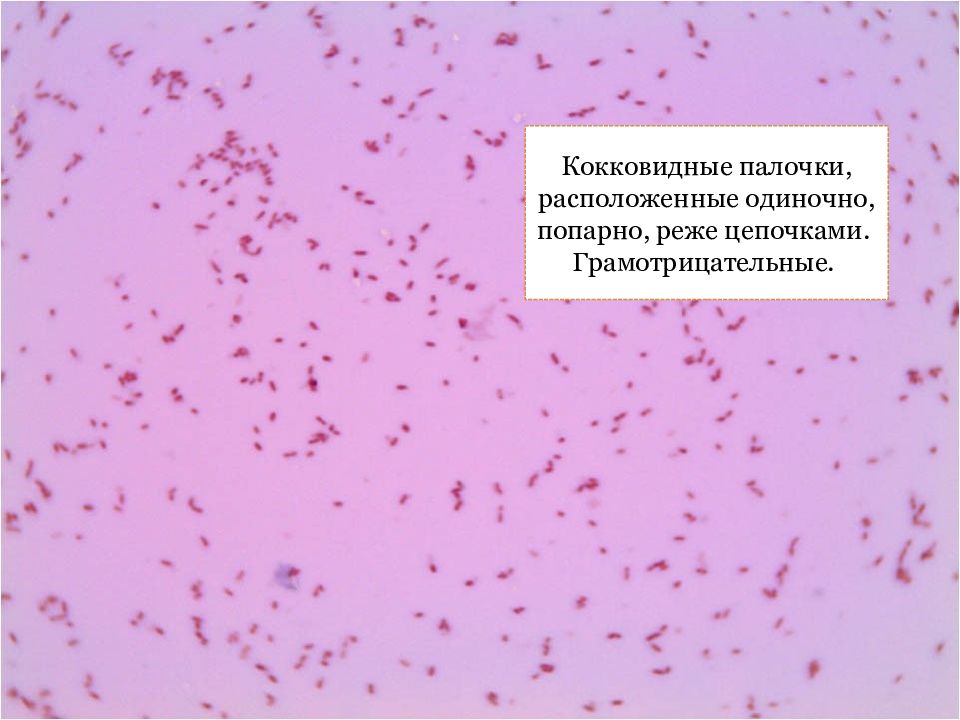

Кокковидные палочки, расположенные одиночно, попарно, реже цепочками. Грамотрицательные.

Слайд 8: Культуральные свойства

Посев на питательные среды: МПА и МПБ с сывороткой крови. Особенности выделения культуры: факультативные анаэробы; оптимальная температура 37°; срок культивирования 18-20 ч.

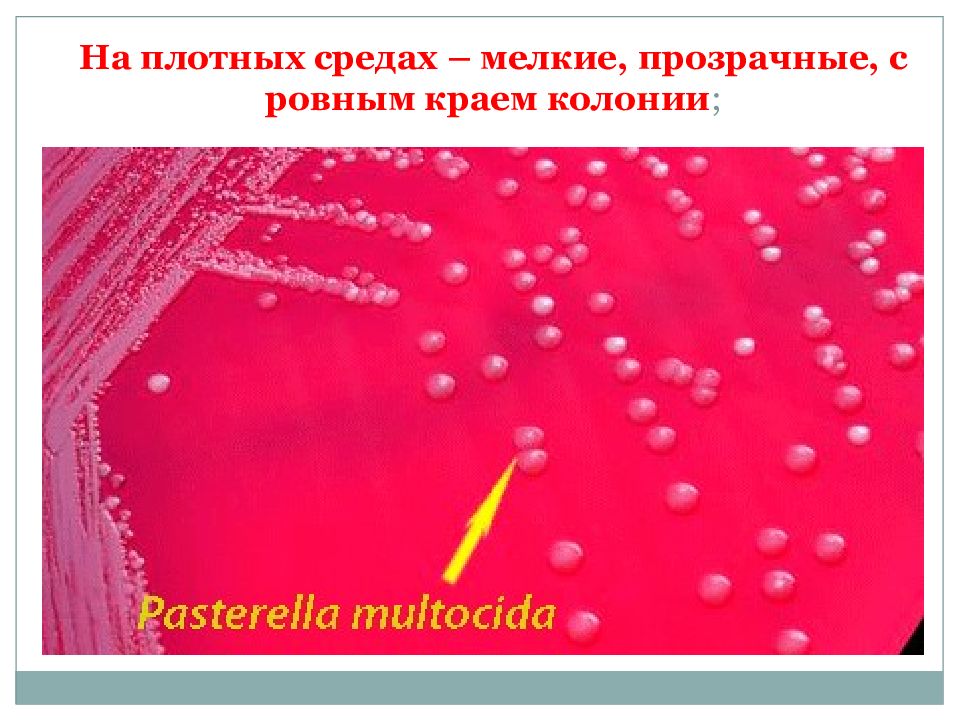

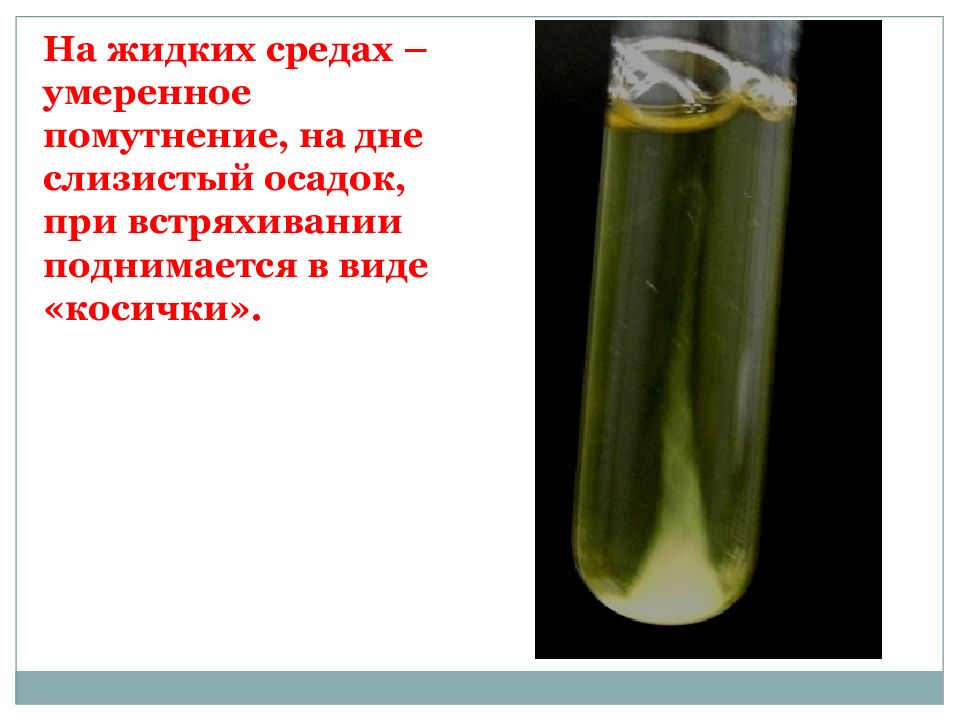

Слайд 10

На жидких средах – умеренное помутнение, на дне слизистый осадок, при встряхивании поднимается в виде «косички».

Слайд 11: Устойчивость возбудителя невысокая

В навозе, крови, холодной воде в течение 2-3 недель; в трупах — до 4 месяцев; в замороженном мясе —- в течение 1 года. Губительно Прямые солнечные лучи - несколько минут; Т 70-90 °С 5-10 минут. 5%- ный раствор карболовой кислоты - 1 минута; 5%- ный раствор гидроксид кальция— через 4-5 минут; 3%- ный горячий раствор (50 °С) гидрокарбоната натрия и 1%- ный раствор хлорной извести — через 3 минуты.

Слайд 12: Эпизоотологические данные

Восприимчивы - все виды домашних и диких млекопитающих животных, птиц ( холера птиц ) и человек. Устойчивы – плотоядные и лошади. И.И. больные и переболевшие животные – носители пастерелл – больше года. Для пастереллёза свойственно носительство возбудителя здоровыми животными. Поэтому вспышки возникают в результате воздействия на животных неблагоприятных факторов.

Слайд 13: Особенность пастерелёза - энзоотичность и стационарность

Стресс-факторы: неполноценное кормление (недостаток витаминов, аминокислот, микроэлиментов ); неудовлетворительное условие содержания (холод, дождь, сквозняк и т.д.).

Слайд 14: Патогенез

Заражение – респираторно и алиментарно, возможно через поврежденные покровы. Возбудитель на месте проникновения размножается и проникает в кровь и лимфу, вызывая септицемию; Эндотоксины и агрессины повреждают стенки сосудов, вызывая массовые кровоизлияния, появляются отеки в подкожной и межмышечной клетчатке. Геморрагический диатез. Все это приводит к омертвлению тканей.

Слайд 15: Течение и клиническое проявление

Инкубационный период от нескольких часов до 3 суток. Течение - сверхострое, острое, подострое, хроническое.

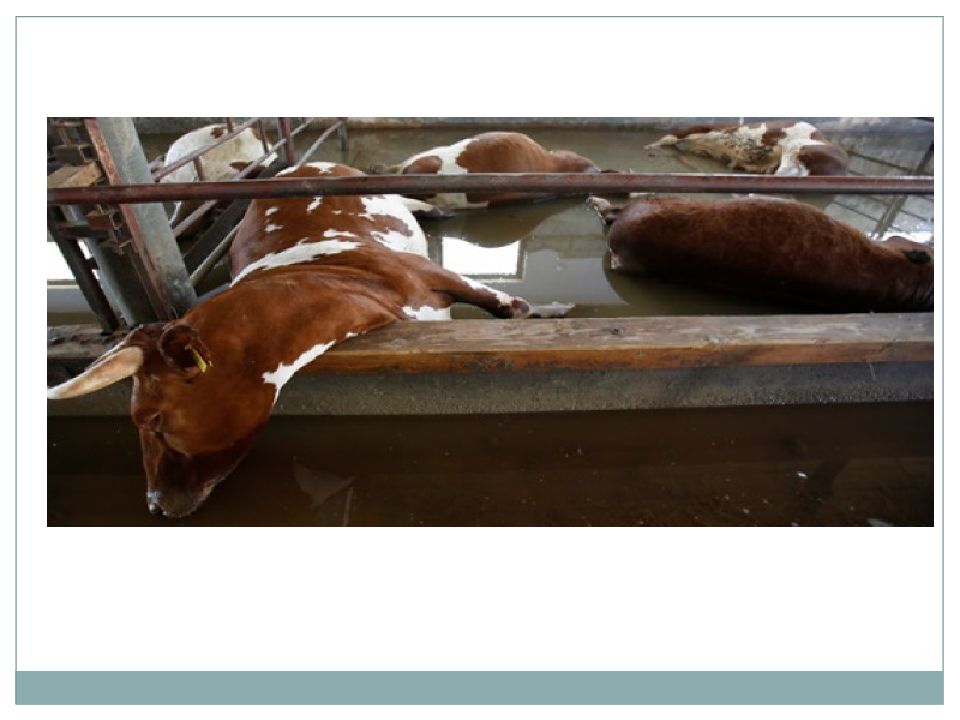

Слайд 16: У КРС и буйволов

Сверхостро - внезапно Т - до 41 °С, иногда кровянистый понос. Гибель наступает через несколько часов от сердечной недостаточности и отека легких. Острое - характеризуется кишечной, грудной либо отечной формой течения. Кишечная форма чаще проявляется у молодняка и характеризуется прогрессирующей диареей (кровянистый понос). Слабость, жажда, анемичность слизистых оболочек и нарастающее угнетение. Грудная форма - острая фибринозная плевропневмония: затрудненное дыхание, кашель, серозные и серозно-гнойные истечения из носовых отверстий. Нередко развивается диарея с примесью крови. Заболевание длится несколько дней. Животные погибают, либо болезнь принимает подострое или хроническое течение. Отечная форма - воспалительные отеки подкожной клетчатки и межмышечной соединительной ткани в области головы, шеи, подгрудка, срамных губ, а иногда конечностей. Слизистая рта, язык отечны, синюшные. Дыхание хрипящее. Из угла рта выделяется тягучая слюна. Гибель при явлениях нарастающей сердечной недостаточности и асфиксии.

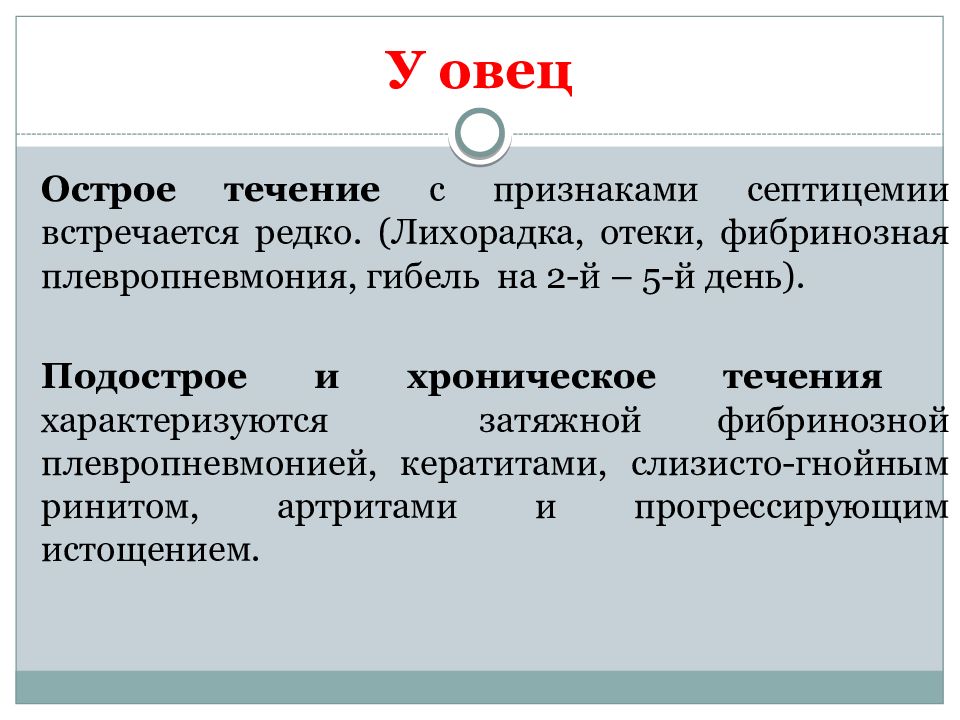

Слайд 19: У овец

Острое течение с признаками септицемии встречается редко. (Лихорадка, отеки, фибринозная плевропневмония, гибель на 2-й – 5-й день). Подострое и хроническое течения характеризуются затяжной фибринозной плевропневмонией, кератитами, слизисто -гнойным ринитом, артритами и прогрессирующим истощением.

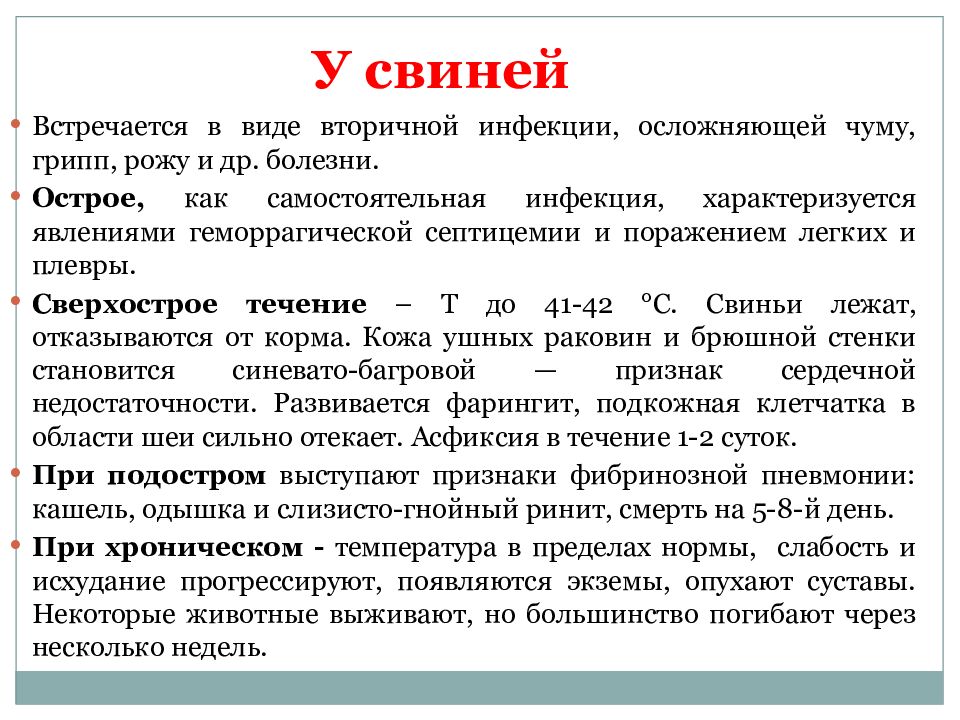

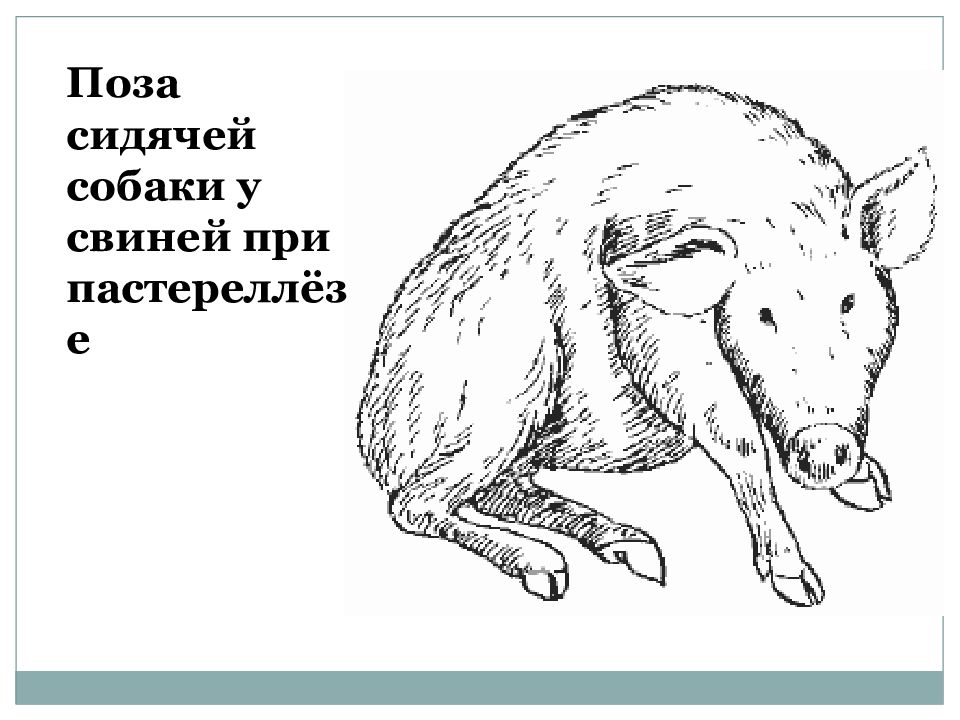

Слайд 20: У свиней

Встречается в виде вторичной инфекции, осложняющей чуму, грипп, рожу и др. болезни. Острое, как самостоятельная инфекция, характеризуется явлениями геморрагической септицемии и поражением легких и плевры. Сверхострое течение – Т до 41-42 °С. Свиньи лежат, отказываются от корма. Кожа ушных раковин и брюшной стенки становится синевато-багровой — признак сердечной недостаточности. Развивается фарингит, подкожная клетчатка в области шеи сильно отекает. Асфиксия в течение 1-2 суток. При подостром выступают признаки фибринозной пневмонии: кашель, одышка и слизисто -гнойный ринит, смерть на 5-8-й день. При хроническом - температура в пределах нормы, слабость и исхудание прогрессируют, появляются экземы, опухают суставы. Некоторые животные выживают, но большинство погибают через несколько недель.

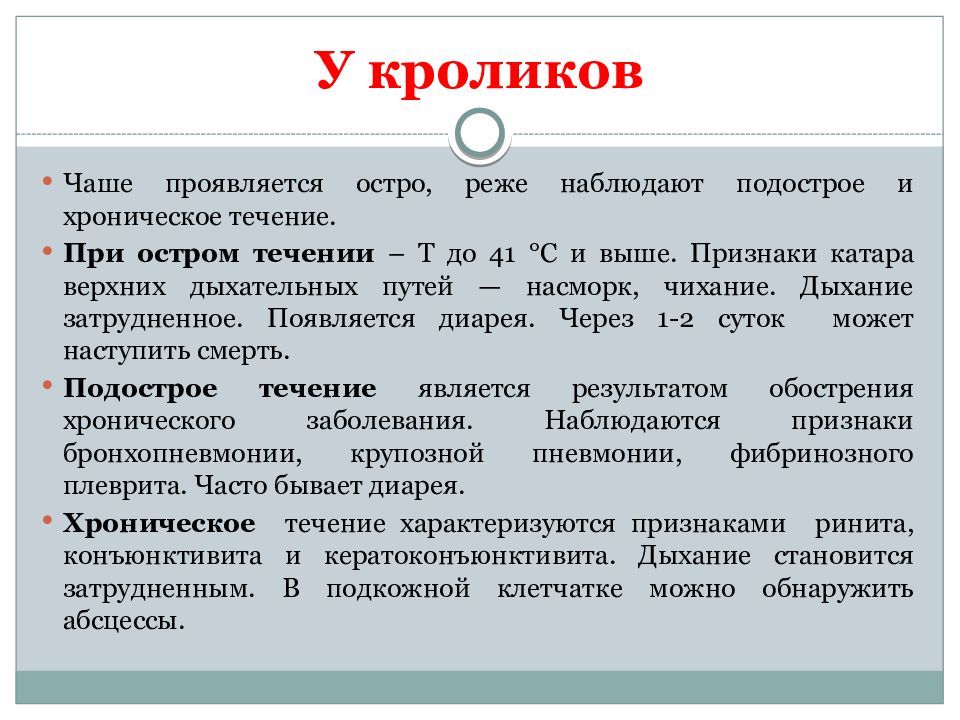

Слайд 24: У кроликов

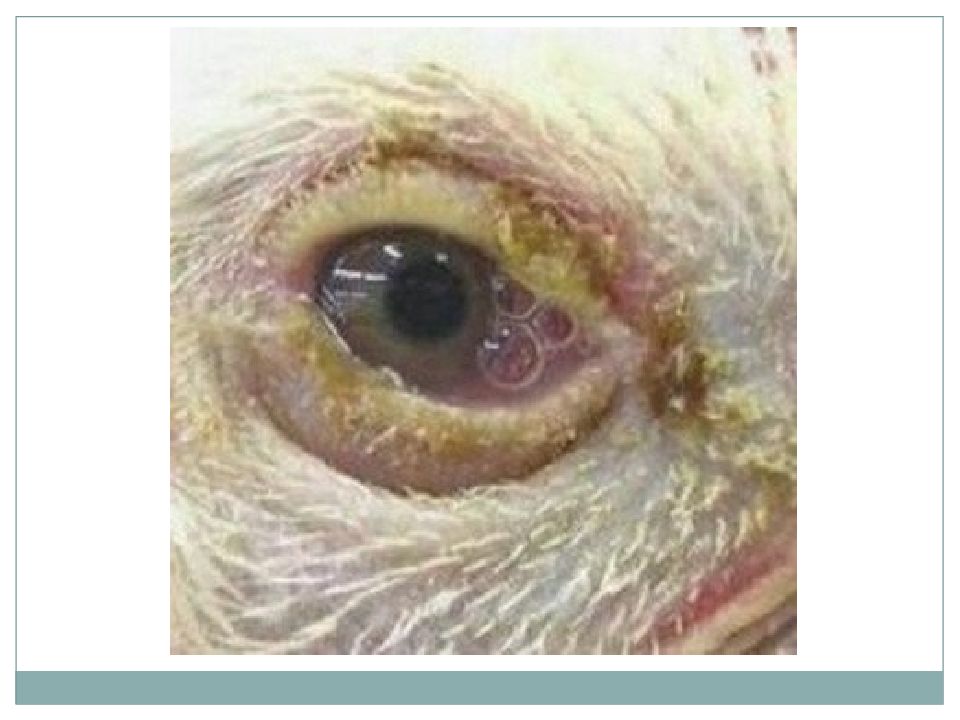

Чаше проявляется остро, реже наблюдают подострое и хроническое течение. При остром течении – Т до 41 °С и выше. Признаки катара верхних дыхательных путей — насморк, чихание. Дыхание затрудненное. Появляется диарея. Через 1-2 суток может наступить смерть. Подострое течение является результатом обострения хронического заболевания. Наблюдаются признаки бронхопневмонии, крупозной пневмонии, фибринозного плеврита. Часто бывает диарея. Хроническое течение характеризуются признаками ринита, конъюнктивита и кератоконъюнктивита. Дыхание становится затрудненным. В подкожной клетчатке можно обнаружить абсцессы.

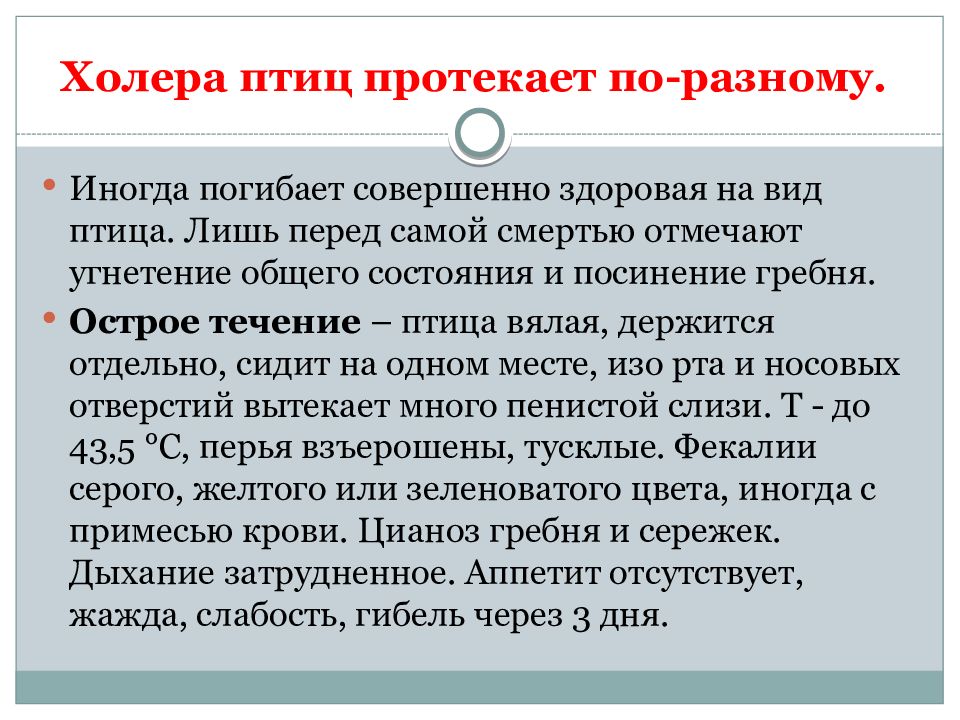

Слайд 26: Холера птиц протекает по-разному

Иногда погибает совершенно здоровая на вид птица. Лишь перед самой смертью отмечают угнетение общего состояния и посинение гребня. Острое течение – птица вялая, держится отдельно, сидит на одном месте, изо рта и носовых отверстий вытекает много пенистой слизи. Т - до 43,5 °С, перья взъерошены, тусклые. Фекалии серого, желтого или зеленоватого цвета, иногда с примесью крови. Цианоз гребня и сережек. Дыхание затрудненное. Аппетит отсутствует, жажда, слабость, гибель через 3 дня.

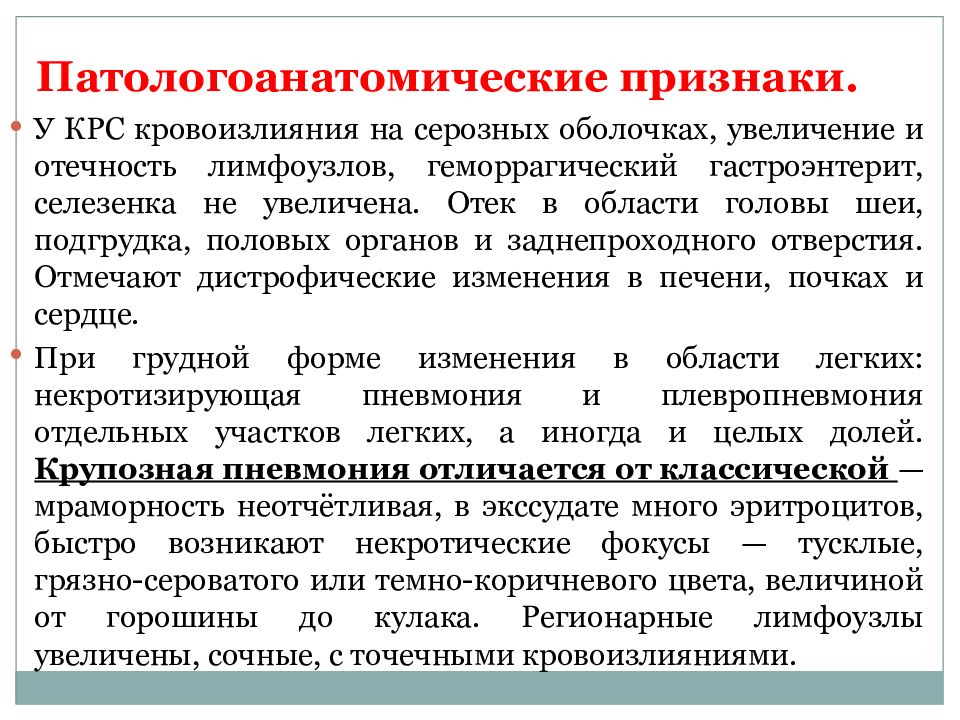

Слайд 29: Патологоанатомические признаки

У КРС кровоизлияния на серозных оболочках, увеличение и отечность лимфоузлов, геморрагический гастроэнтерит, селезенка не увеличена. Отек в области головы шеи, подгрудка, половых органов и заднепроходного отверстия. Отмечают дистрофические изменения в печени, почках и сердце. При грудной форме изменения в области легких: некротизирующая пневмония и плевропневмония отдельных участков легких, а иногда и целых долей. Крупозная пневмония отличается от классической — мраморность неотчётливая, в экссудате много эритроцитов, быстро возникают некротические фокусы — тусклые, грязно-сероватого или темно-коричневого цвета, величиной от горошины до кулака. Регионарные лимфоузлы увеличены, сочные, с точечными кровоизлияниями.

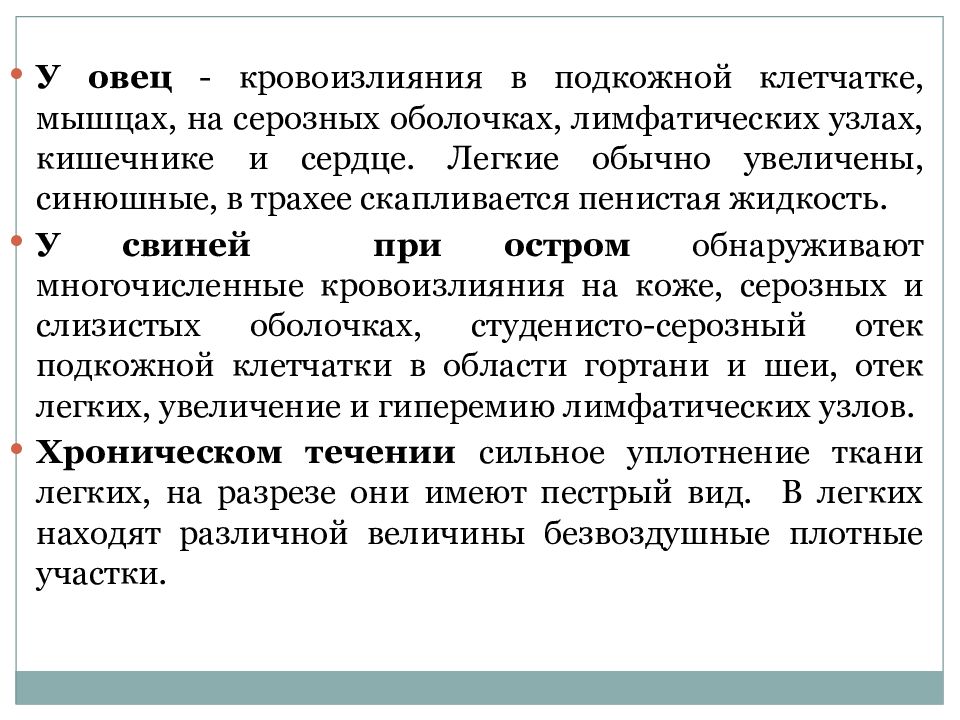

Слайд 30

У овец - кровоизлияния в подкожной клетчатке, мышцах, на серозных оболочках, лимфатических узлах, кишечнике и сердце. Легкие обычно увеличены, синюшные, в трахее скапливается пенистая жидкость. У свиней при остром обнаруживают многочисленные кровоизлияния на коже, серозных и слизистых оболочках, студенисто-серозный отек подкожной клетчатки в области гортани и шеи, отек легких, увеличение и гиперемию лимфатических узлов. Хроническом течении сильное уплотнение ткани легких, на разрезе они имеют пестрый вид. В легких находят различной величины безвоздушные плотные участки.

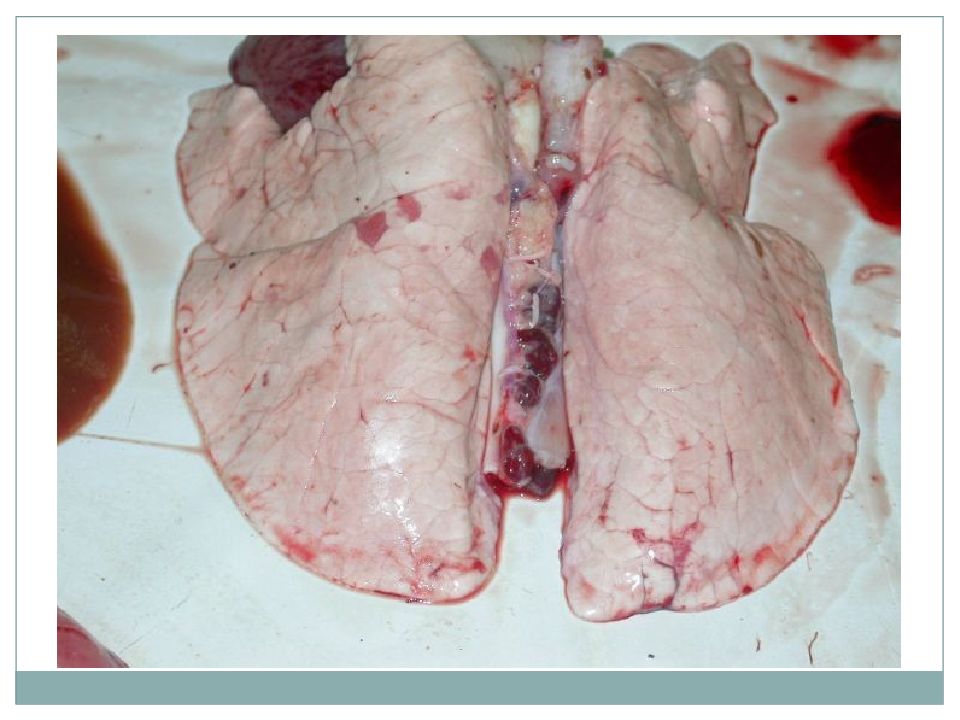

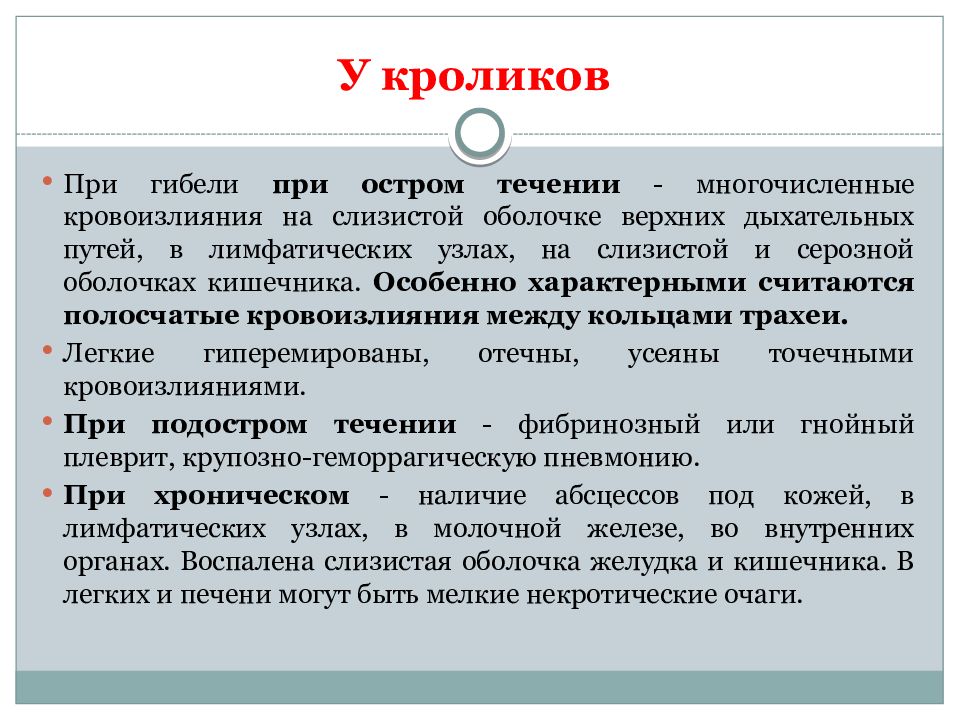

Слайд 33: У кроликов

При гибели при остром течении - многочисленные кровоизлияния на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, в лимфатических узлах, на слизистой и серозной оболочках кишечника. Особенно характерными считаются полосчатые кровоизлияния между кольцами трахеи. Легкие гиперемированы, отечны, усеяны точечными кровоизлияниями. При подостром течении - фибринозный или гнойный плеврит, крупозно-геморрагическую пневмонию. При хроническом - наличие абсцессов под кожей, в лимфатических узлах, в молочной железе, во внутренних органах. Воспалена слизистая оболочка желудка и кишечника. В легких и печени могут быть мелкие некротические очаги.

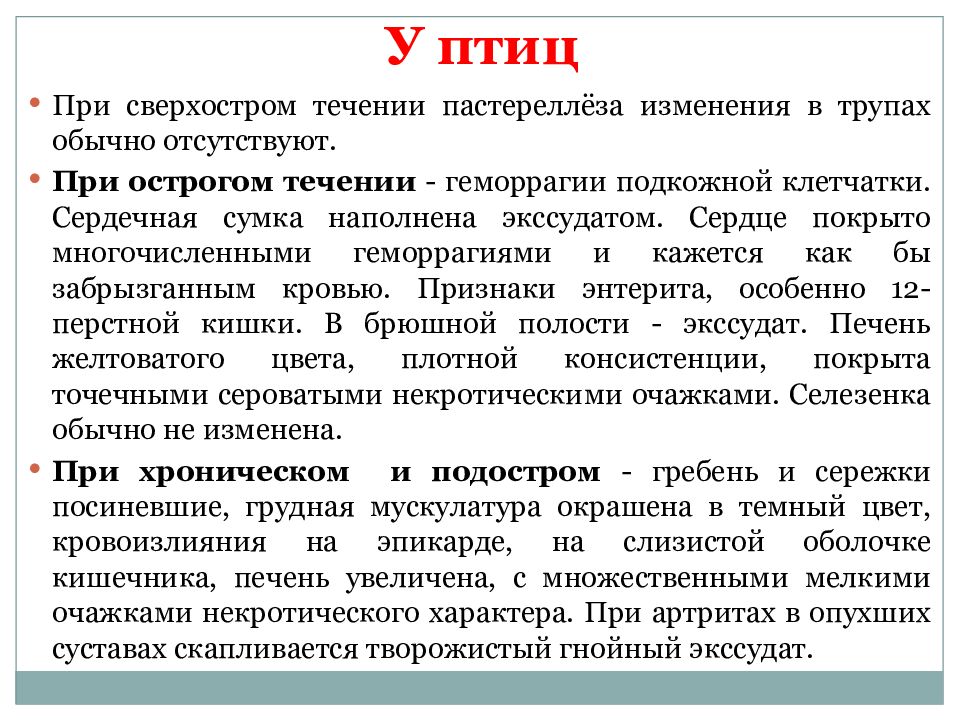

Слайд 35: У птиц

При сверхостром течении пастереллёза изменения в трупах обычно отсутствуют. При острогом течении - геморрагии подкожной клетчатки. Сердечная сумка наполнена экссудатом. Сердце покрыто многочисленными геморрагиями и кажется как бы забрызганным кровью. Признаки энтерита, особенно 12-перстной кишки. В брюшной полости - экссудат. Печень желтоватого цвета, плотной консистенции, покрыта точечными сероватыми некротическими очажками. Селезенка обычно не изменена. При хроническом и подостром - гребень и сережки посиневшие, грудная мускулатура окрашена в темный цвет, кровоизлияния на эпикарде, на слизистой оболочке кишечника, печень увеличена, с множественными мелкими очажками некротического характера. При артритах в опухших суставах скапливается творожистый гнойный экссудат.

Слайд 37: Лечение

Больных животных помещают в теплые, сухие станки, обеспечивают полноценными кормами и применяют антибиотики тетрациклинового ряда и сульфаниламидные препараты согласно принятым наставлениям. Использование сыворотки эффективно при остром течении в начале болезни. Её вводят внутримышечно или внутривенно в двойной профилактической дозе согласно наставлению. Лечебный эффект заметно повышается при сочетании применении сыворотки с пролонгированными антибиотиками, сульфаниламидами и симптоматическими средствами. Курс лечения зависит от состояния животного. Птиц, больных пастереллёзом, не лечат.

Слайд 38: Биопрепараты для специфической профилактики. Переболевшие животные приобретают иммунитет на 6 – 12 мес. Полужидкая гидроокисьалюминиевая вакцина против пастереллёза (геморрагической септицемии) крупного рогатого скота и буйволов

Слайд 39: Вакцины

инактивированная преципитированная вакцина (для овец и свиней); инактивированная эмульгированная вакцина (для кур, уток); живые вакцины из штамма АВ и К (для всех видов птиц).

Слайд 40

Сыворотка против пастереллёза, сальмонеллёза, эшерихиоза, парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота.

Слайд 41: Профилактика и меры борьбы

Обеспечивают охрану благополучных хозяйств от заноса возбудителя пастереллоносителями, а также с кормами и т. п. Соблюдение общих ветеринарно-санитарных правил и обеспечение животных нормальными зоогигиеническими условиями содержания и рациональным кормлением. Если ранее на фермах регистрировали заболевание, всех животных вакцинируют против пастереллёза в течении года. Профилактика и меры борьбы

Слайд 42: Профилактика и меры борьбы

При установлении заболевания животных пастереллезом хозяйство (ферму, бригаду, отделение и т.д.) объявляют неблагополучным по пастереллезу, решением территориальной администрации вводят ограничения и утверждают план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации заболевания. Профилактика и меры борьбы

Слайд 43: Профилактика и меры борьбы

При ограничениях. Все поголовье обследуют клинически, больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют и лечат, а остальных вакцинируют против пастереллеза. Проводят текущую дезинфекцию после каждого случая выделения больного животного и в последующем – через каждые 10 дней до снятия ограничения. Трупы животных утилизируют или сжигают. Ограничения с хозяйства снимают через 14 дней после поголовной вакцинации животных и последнего случая заболевания при условии проведения заключительной дезинфекции. Профилактика и меры борьбы

Слайд 44: В неблагополучном по пастереллёзу хозяйстве запрещается:

ввозить (вывозить) за пределы хозяйства животных для племенных и пользовательских целей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных; ввозить (вывозить) восприимчивых к пастереллезу животных; перегруппировывать, метить (с нарушением кожи) животных, проводить хирургические операции и вакцинации против других болезней; выпасать животных из неблагополучных групп и поить их из открытых водоемов; реализовывать молоко от больных и подозреваемых в заболевании пастереллезом животных. Молоко пастеризуют - 5 минут при 90 °С и использовать в корм животным. Молоко от здоровых коров используется без ограничений; выносить (вывозить) из помещений неблагополучных ферм корма, инвентарь, оборудование и другие предметы; вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде.

Слайд 45

Задача 1. На молочной ферме имеется 300 коров. В июле на пастбище внезапно заболели две коровы, одна из них пала, вторую успели прирезать. При вскрытии у обоих животных обнаружили геморрагическую септицемию, студенистые инфильтраты и крупозную пневмонию. Предварительный диагноз — пастереллез. При эпизоотологическом обследовании ферм установлено, что в стадо за 10 дней до вспышки болезни было переведено 50 животных с фермы, на которой уже два раза регистрировались вспышки пастереллеза. Последняя вспышка была 6 мес. назад. На данной ферме пастереллез не регистрировали. Необходимо: а) обосновать окончательный диагноз на пастереллез; б) составить план мероприятий, предусматривающих оздоровление фермы от пастереллеза.

Последний слайд презентации: Пастереллёз животных

Задача 2. На свиноводческой ферме имеется четыре свинарника на 3200 свиней. В одном из них появилось заболевание свиней, быстро распространяющееся. Животные переболевают очень тяжело и остро, с высокой температурой. У многих свиней в области подчелюстного пространства появляются отеки. Перед смертью у больных животных синеют уши, а затем и кожа живота. При вскрытии трупов отмечались геморрагический диатез, отеки в подкожной и субсерозной тканях, воспаление слизистой оболочки желудка. Необходимо: а) определить направление исследований для уточнения диагноза; б) организовать лечение животных, больных пастереллезом ; в) разработать план оздоровительных мероприятий при пастереллезе и рассчитать потребность в необходимых биопрепаратах.