Первый слайд презентации: Пирамидная и экстрапирамидная система и ее патология. Лекция №1 для факультета клинической психологии

Основными структурными элементами системы регуляции движений являются : лобная кора, базальные ганглии, мозжечок, таламус, стволовые ядра и спинной мозг. Н.А.Бернштейн (1947) разработал теорию построения движения. Согласно этой теории выделяются пять уровней построения движений:

Слайд 3: уровни построения движений

1. Стволово-спинальный (палеокинетический) уровень, управляющий аксиальной мускулатурой, обеспечивающий тонус всей мускулатуры и поддержание равновесия ;

Слайд 4

2. Таламо-паллидарный уровень (уровень синергии и штампов), ответственный за стереотипные часто повторяющиеся синергии, которые вовлекают большие группы мышц и требуют временной координации и непрерывной проприоцептивной коррекции;

Слайд 5

3. Пирамидно-стриарный уровень (уровень пространственного поля), обеспечивающий выполнение движений в пространстве, которые требуют формирования интегрированных представлений о внешней среде («пространственного поля») путем синтеза зрительной и иной сенсорной информации;

Слайд 6

4. Теменно-премоторный уровень (уровень действий), обеспечивающий целенаправленные, смысловые движения или серии движений, которые представляют собой манипуляции с предметами и требуют сложившихся в опыте представлений о форме, размерах и предназначении предметов, а также топологической схематизации пространства;

Слайд 7

5. Высшие кортикальные уровни, регулирующие сложные символические действия, такие как письмо или речь.

Слайд 8

Побуждение к движению, его замысел, цель и план рождаются в префронтальной коре при участии лимбической системы, ассоциативных зон теменной коры и неспецифических ядер таламуса и ретикулярной формации среднего мозга.

Слайд 9

Лимбическая система (и прежде всего передняя поясная кора) особенно важна в инициации спонтанных движений, возникающих в ответ на внутренние стимулы и реализующих ту или иную мотивацию.

Слайд 10

Ассоциативная зона теменной коры играет важную роль в движениях, инициируемых внешними факторами (например, появлением в поле зрения того или иного предмета).

Слайд 11

Последующая фаза планирования (подготовки) движения протекает с участием премоторных зон коры, базальных ганглиев и мозжечка и характеризуется «перешифровкой с языка пространственно-кинематических представлений, на котором строится первичный проект движения, на язык мышечной динамики».

Слайд 12

В ходе этого процесса происходит: 1. Выбор двигательных программ, необходимых для выполнения заданной цели в определенной конкретной ситуации, и их модификация.

Слайд 13

2.Определяются оптимальная скорость, амплитуда, последовательность движений, набор мышц, необходимых для их реализации, последовательность их включения, а также

Слайд 14

3.Постуральные синергии, необходимые для удержания равновесия при выполнении движения, и возможные коррекции, которые могут понадобиться, если движение не достигнет нужного результата.

Слайд 15

Выполнение движения обеспечивают первичная моторная кора, стволовые и спинальные двигательные центры при участии мозжечка. На всех этапах подготовки и реализации движения важное значение имеет обратная афферентация, информирующая об успешности реализации движения и инициирующая необходимые сенсорные коррекции.

Слайд 16

Через каждую пирамиду продолговатого мозга проходит примерно 1 миллион кортикоспинальных волокон. Но лишь 30—40% из них составляют волокна, отходящие от пирамидных клеток Беца в ПМК. Источником еще 30% волокон являются премоторные зоны коры (ПреМК, ДМК). Оставшиеся 30—40% волокон представляют собой отростки нейронов теменной коры, прежде всего первичной соматосенсорной коры, которые подходят к вставочным нейронам задних рогов и контролируют восходящую сенсорную афферентацию и состояние спинальных рефлексов.

Слайд 17

Кортикоспинальные волокна оказывают возбуждающее влияние на спинальные нейроны, выделяя на своих окончаниях глутамат, но при этом они могут облегчать как тормозные, так и стимулирующие механизмы в сегментарном аппарате спинного мозга.

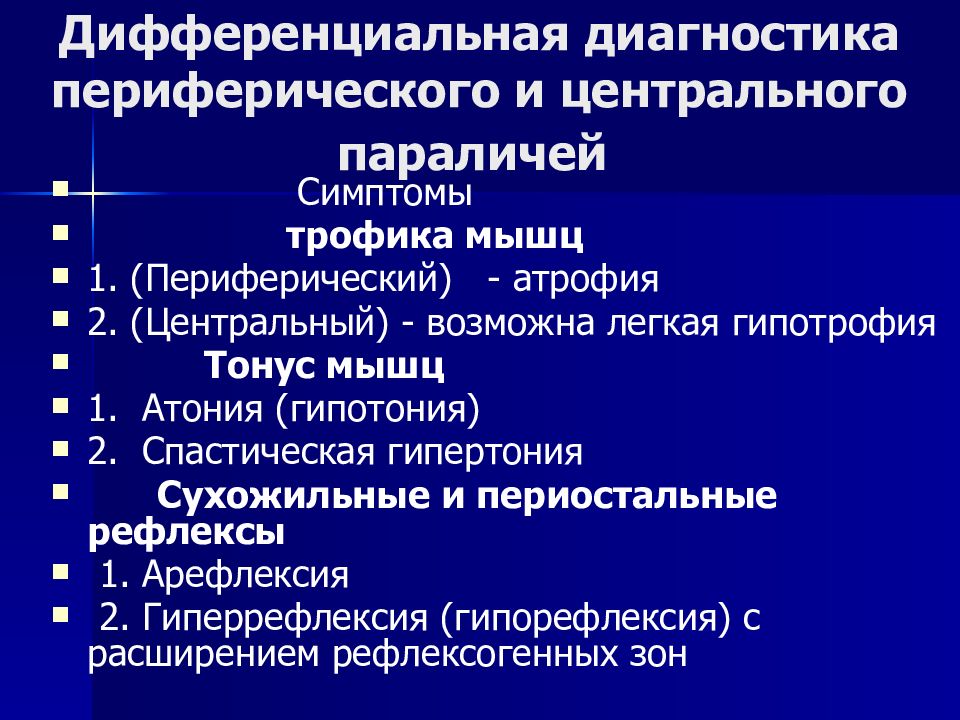

Симптомы трофика мышц 1. (Периферический) - атрофия 2. (Центральный) - возможна легкая гипотрофия Тонус мышц 1. Атония (гипотония) 2. Спастическая гипертония Сухожильные и периостальные рефлексы 1. Арефлексия 2. Гиперрефлексия (гипорефлексия) с расширением рефлексогенных зон

Слайд 19

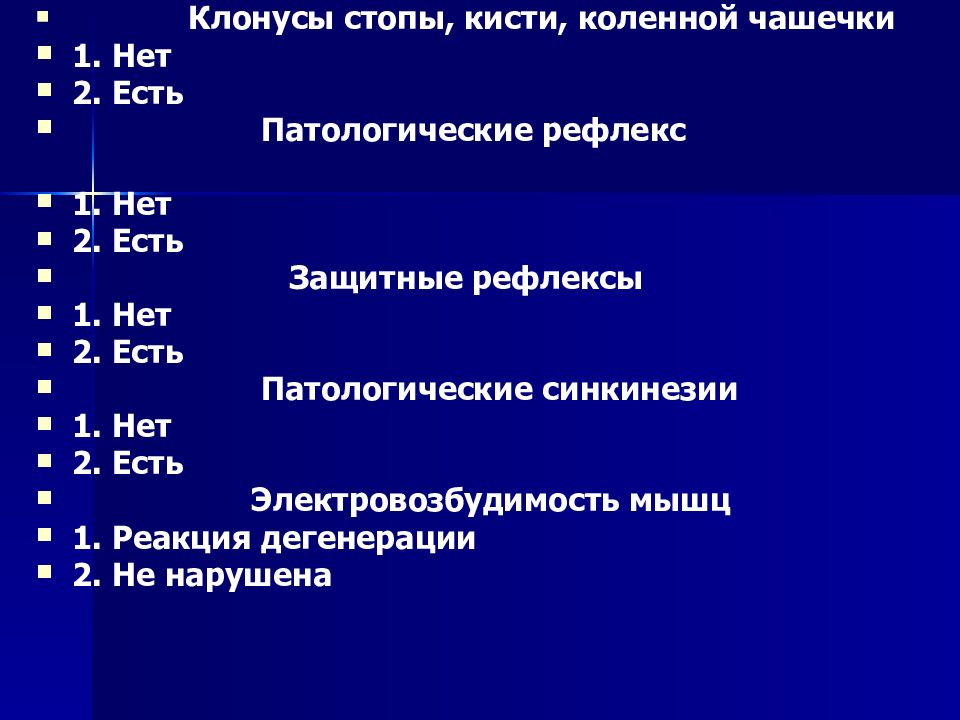

Клонусы стопы, кисти, коленной чашечки 1. Нет 2. Есть Патологические рефлекс 1. Нет 2. Есть Защитные рефлексы 1. Нет 2. Есть Патологические синкинезии 1. Нет 2. Есть Электровозбудимость мышц 1. Реакция дегенерации 2. Не нарушена

Слайд 20: Синкинезии

Глобальная Больному предлагают выполнить какое-либо движение здоровыми конечностями (сжать руку в кулак, поднять ее вверх), при этом наблюдается ряд непроизвольных движений на парализованной стороне: рука сгибается в локтевом суставе, приводится к туловищу, происходит пронация предплечья, сгибание кисти, приведение ноги и пр.

Слайд 21: Имитационная (Штрюмпеля)

Больного просят вытянуть руки вперед и несколько раз пронировать и супинировать здоровую руку. При этом в паретичной руке наблюдаются аналогичные движения

Слайд 22: Координаторная

в руках Больному предлагают вытянуть обе руки вперед — на паретичной руке пальцы разгибаются и расходятся в стороны Большеберцовая Больной пытается согнуть паретичную ногу в коленном суставе, врач препятствует выполнению движения. В ответ наблюдается непроизвольное разгибание стопы и большого пальца той же конечности

Слайд 23

Роль стволово-спинальных систем в регуляции движения Стволово-спинальные системы подразделяют: на медиальную (вентромедиальную) и на латеральную (дорсолатеральную) системы.

Слайд 24

Медиальную систему составляют: Ретикулоспинальные, Вестибулоспинальные, Тектоспинальные, Интерстициоспинальные пути

Слайд 25

Ретикулоспинальные тракты участвуют в адаптивных изменениях позы, обеспечивающих постуральную устойчивость при выполнении движений.

Слайд 26

Вестибулоспинальные тракты обеспечивают реализацию выпрямляющих и статических постуральных рефлексов, стабилизирующих позу (тонические шейные, лабиринтные рефлексы и т.д.)

Слайд 27

Текто-спинальный тракт координирует движения головы, глаз, верхних конечностей, прежде всего при ориентировочной реакции на новый стимул

Слайд 28

Интерстициоспинальный тракт, следующий от интерстициального ядра Кахаля, связан с системой медиального продольного пучка. При его активации происходит ротация тела вокруг продольной оси. Поражение тракта имеет значение при торсионной дистонии и прогрессирующем надьядерном параличе.

Слайд 29: Оливо-спинальный тракт

нейроны олив получают возможность сравнивать планируемый результат, предоставляемый моторной корой, с реальным движением, информацию о котором несут сенсорные системы.

Слайд 30: Роль мозжечка в системе регуляции движений

мозжечок выполняет: 1. роль компьютера, который позволяет осуществлять точный расчет временных параметров мышечного сокращения. 2.Благодаря мозжечку соматосенсорная, вестибулярная и зрительная обратная афферентация обеспечивает коррекцию направления движения руки, соразмерность и плавность движений при приближении к цели, своевременное окончание движения.

Слайд 31

3.Мозжечок определяет временные параметры моторных программ, которые уточняются при обучении. 4.Мозжечок и базальные ганглии участвуют в процессе формирования двигательного навыка и автоматизации движений. 5. Благодаря мозжечку происходит адаптация двигательной программы при повторении движения, вследствие которой попытки совершить его становятся все более успешными.

Слайд 32: Поражение мозжечка

1. Возникает задержка торможения сегмента из-за замедленной активации антагонистов, что приводит к гиперметрии. 2. Необходимость дополнительных коррекций может приводить к развитию интенционного тремора. 3. Снижение мышечного тонуса связано с утратой активирующего влияния на гамма-мотонейроны, что снижает чувствительность мышечных веретен и ослабляет тонические рефлексы растяжения

Слайд 33: Экстрапирамидная система

Основное предназначение экстрапирамиднои системы - формирование мышечного тонуса и поза, а также автоматизированных движений. Она как бы подготавливает скелетную мускулатуру в каждое мгновение воспринимать возбуждающие и тормозящие импульсы.

Слайд 34

При нарушении в любом из звеньев возникает : 1. повышение мышечного тонуса - ригидность и 2. развивается гипо- или гиперкинезы.

Слайд 35: Экстрапирамидные расстройства движений представлены 2-мя груп пами симптомов:

1.дискинезии: от появления гиперкинезов, непроизвольных избыточных движений до акинезии; 2.изменения мышечного тонуса: гипотония, дистония,ригидность

Слайд 36

Основными синдромами экстрапирамидного поражения являются: 1. амиостатическии (Паркинсонизма или акинетико-ригидный) и 2. гипотонико-гиперкинетический.

Слайд 37: НЕЙРОМОТОРНЫЕ ДИСКИНЕЗИИ

1. фазические 2. тонические 3. фазико-тонические

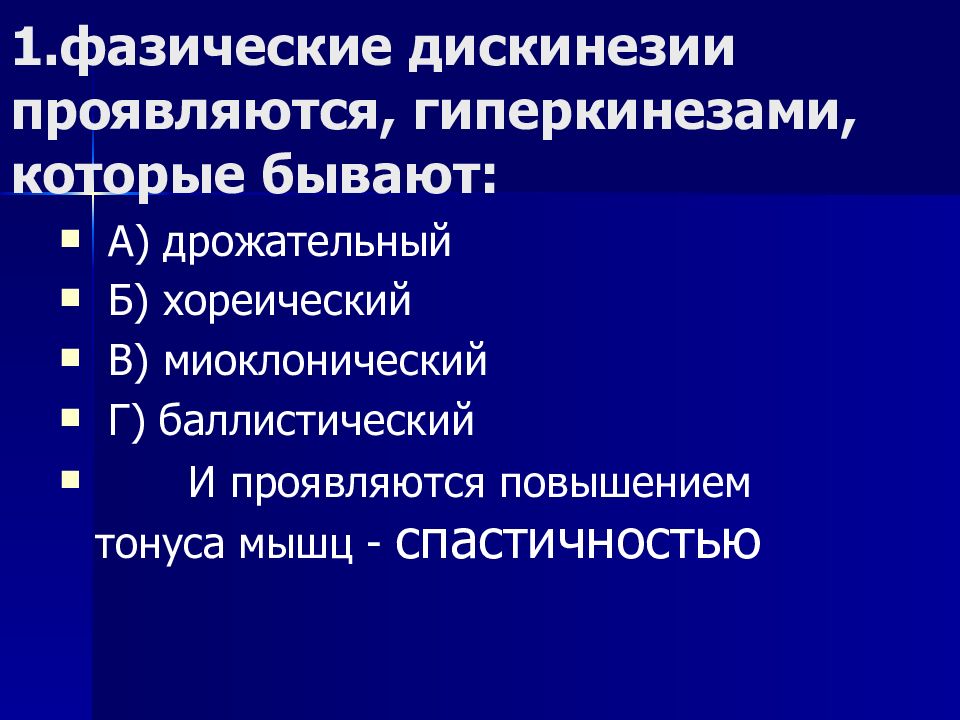

Слайд 38: 1.фазические дискинезии проявляются, гиперкинезами, которые бывают:

А) дрожательный Б) хореический В) миоклонический Г) баллистический И проявляются повышением тонуса мышц - спастичностью

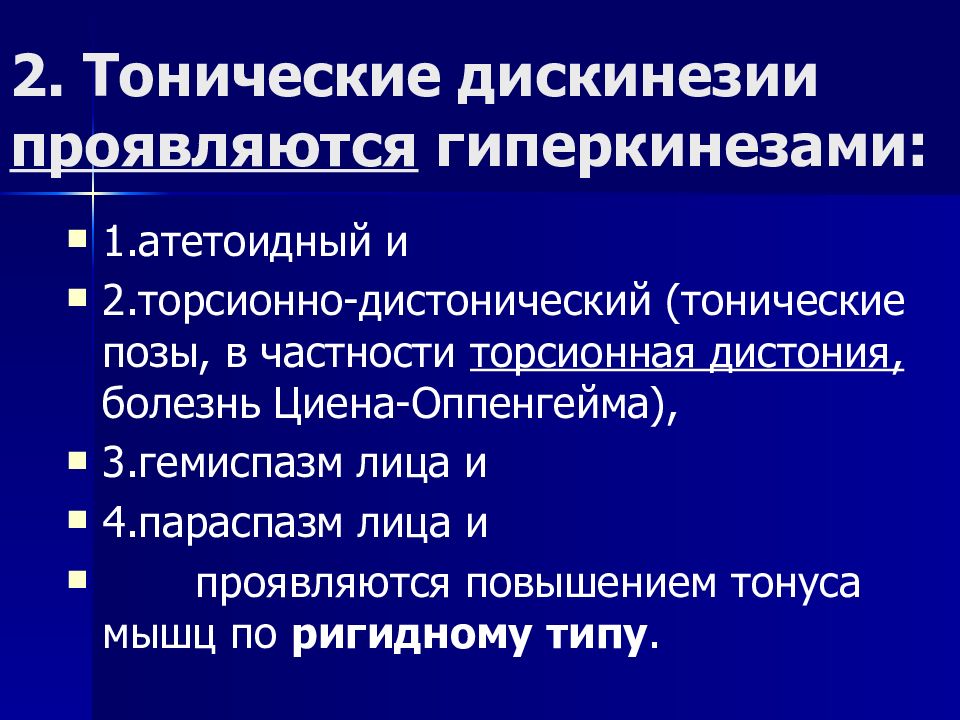

Слайд 39: 2. Тонические дискинезии проявляются гиперкинезами:

1.атетоидный и 2.торсионно-дистонический (тонические позы, в частности торсионная дистония, болезнь Циена-Оппенгейма), 3.гемиспазм лица и 4.параспазм лица и проявляются повышением тонуса мышц по ригидному типу.

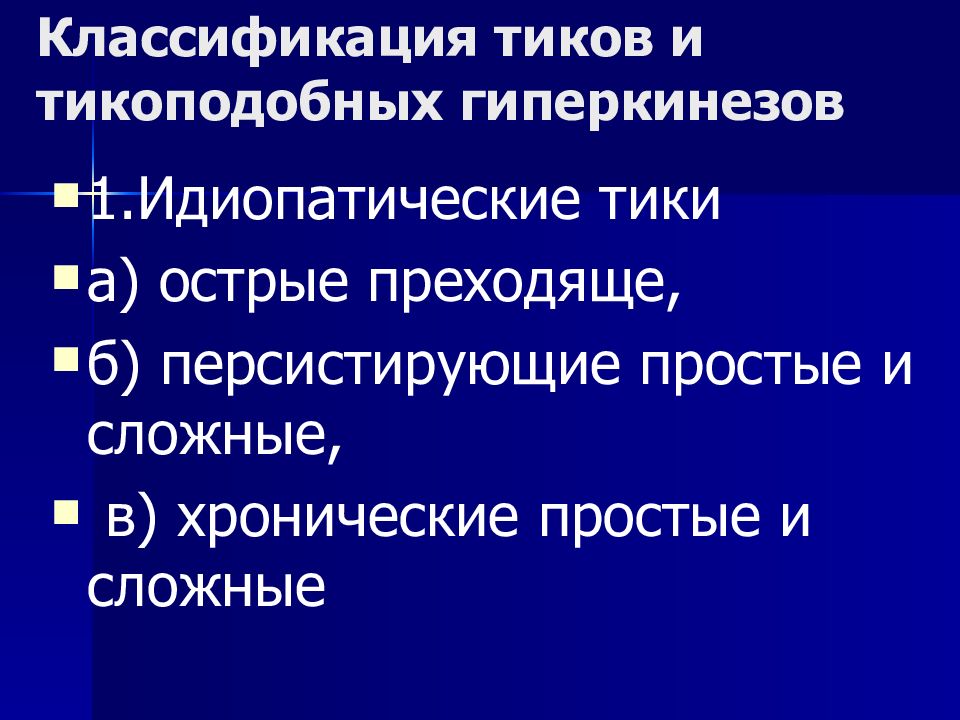

Слайд 40: Классификация тиков и тикоподобных гиперкинезов

1.Идиопатические тики а) острые преходяще, б) персистирующие простые и сложные, в) хронические простые и сложные

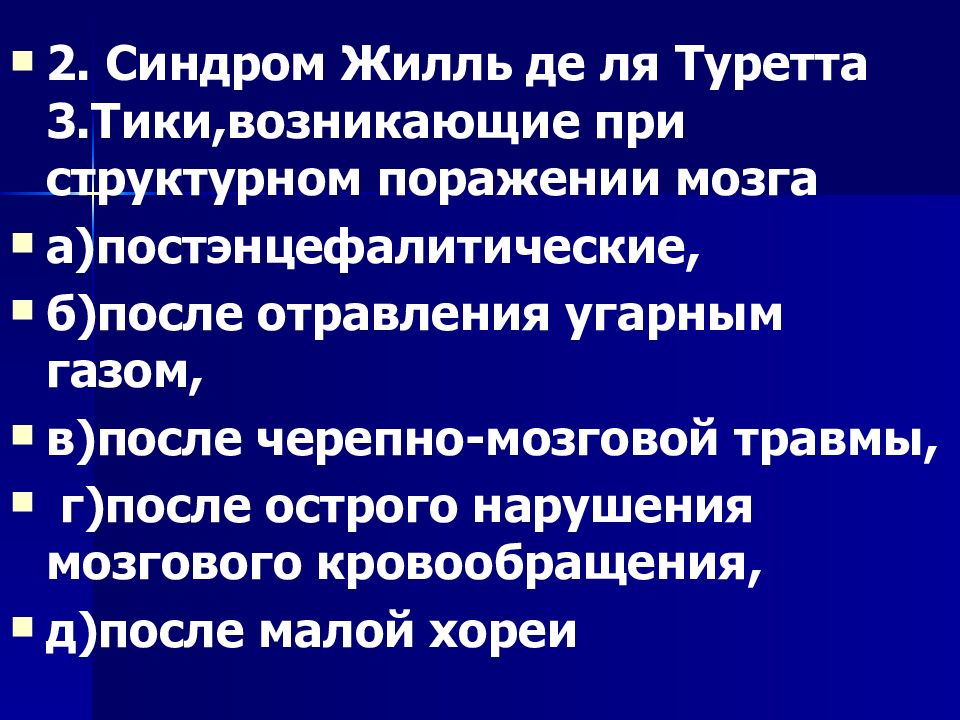

Слайд 41

2. Синдром Жилль де ля Туретта 3.Тики,возникающие при структурном поражении мозга а)постэнцефалитические, б)после отравления угарным газом, в)после черепно-мозговой травмы, г)после острого нарушения мозгового кровообращения, д)после малой хореи

Слайд 42

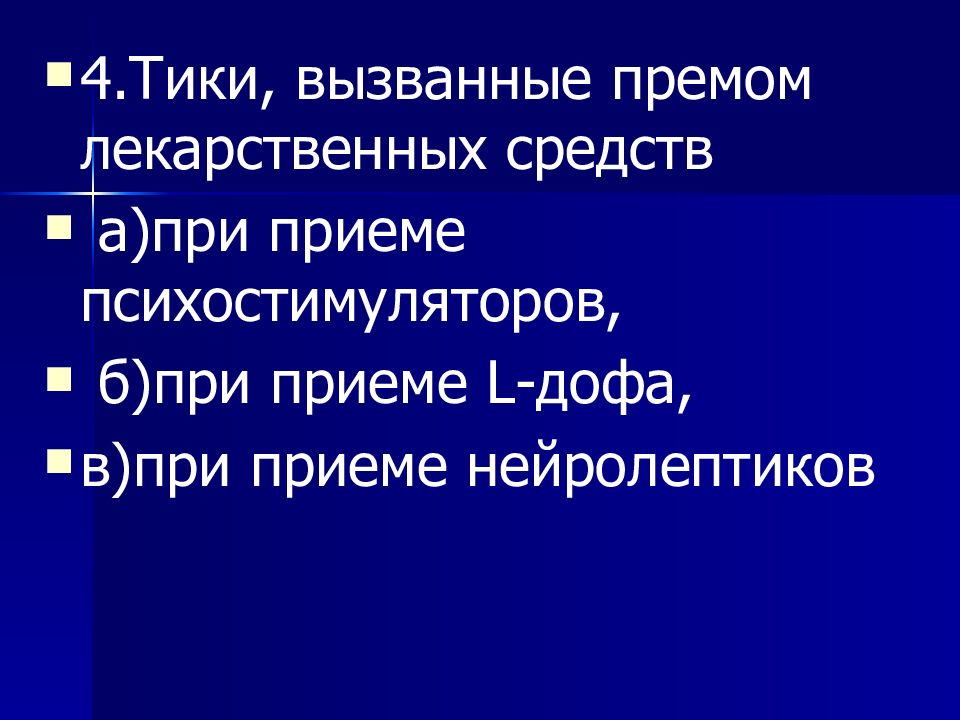

4.Тики, вызванные премом лекарственных средств а)при приеме психостимуляторов, б)при приеме L -дофа, в)при приеме нейролептиков

Слайд 43: Тикоподобные гиперкинезы и близкие по характеру патологические состояния

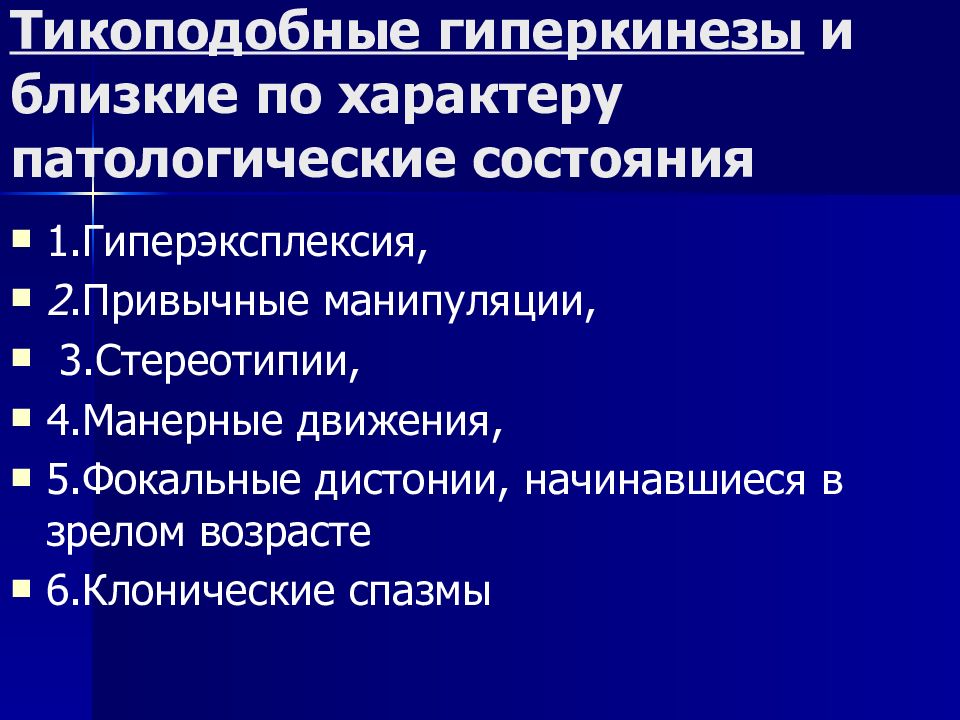

1.Гиперэксплексия, 2.Привычные манипуляции, 3.Стереотипии, 4.Манерные движения, 5.Фокальные дистонии, начинавшиеся в зрелом возрасте 6.Клонические спазмы

Слайд 44

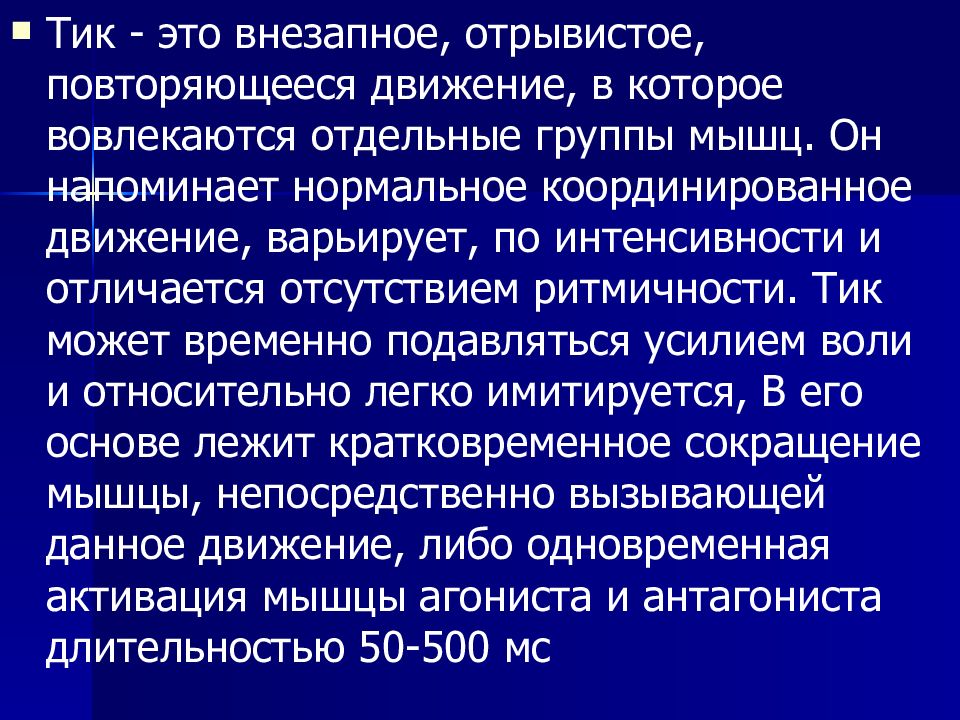

Тик - это внезапное, отрывистое, повторяющееся движение, в которое вовлекаются отдельные группы мышц. Он напоминает нормальное координированное движение, варьирует, по интенсивности и отличается отсутствием ритмичности. Тик может временно подавляться усилием воли и относительно легко имитируется, В его основе лежит кратковременное сокращение мышцы, непосредственно вызывающей данное движение, либо одновременная активация мышцы агониста и антагониста длительностью 50-500 мс

Слайд 45

Манерность - это причудливая, вычурная форма выполнения целенаправленного действия, возникающая в результате включения стереотипного действия в целенаправленное поведение.

Слайд 46

Жест - это культурально детерминированное экспрессивное движение, которое обозначает особое душевное состояние и может также использоваться для придания дополнительной выразительности речи.

Слайд 47

Привычные манипуляции - это приносящие самоудовлетворение и приемлемые с точки зрения общепринятых норм поведения координированные движения, возникающие чаще всего в моменты тревоги, скуки, усталости или смущения.

Слайд 48

Двигательные стереотипии - это однообразно повторяющиеся нецеленаправленные, бессмысленные движения, нередко продолжающиеся длительное время в ущерб всем другим формам активности.

Слайд 49

Синдром гиперактивности характеризуется патологическим двигательным беспокойством, выраженным настолько, что нарушается концентрация внимания и способность к выполнению структурированных задач.

Слайд 50

Гиперэксплексия - зто патологически усиленный четверохолмный рефлекс ( старт(л)-рефлекс).

Слайд 51

Острый преходящий тик - возникает в детском возрасте, обычно ограничивается одной мышечной группой, и со временем спонтанно регрессирует

Слайд 52

Персистирующий простой или множественный тик - один или несколько тиков, возникающих в детстве и стойко сохраняющихся в течение нескольких лет до своего исчезновения в юношеском или взрослом возрасте

Слайд 53

Хронический простой или множественный тик - один или множество тиков, которые сохраняются на протяжении всей жизни, практически не изменяясь по интенсивности и частоте.

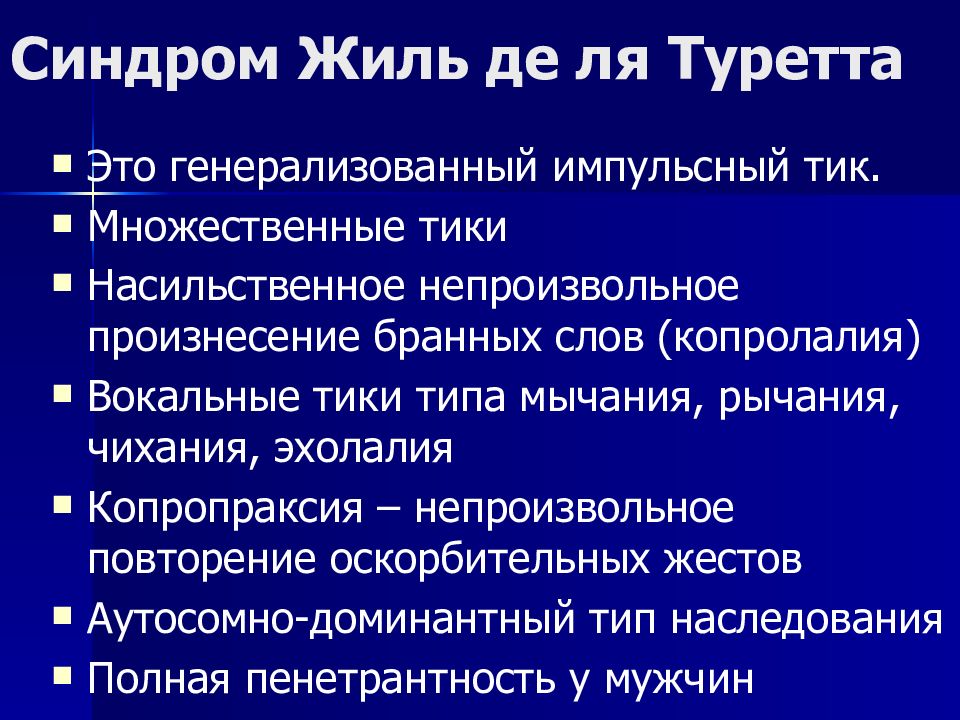

Слайд 54: Синдром Жиль де ля Туретта

Это генерализованный импульсный тик. Множественные тики Насильственное непроизвольное произнесение бранных слов (копролалия) Вокальные тики типа мычания, рычания, чихания, эхолалия Копропраксия – непроизвольное повторение оскорбительных жестов Аутосомно-доминантный тип наследования Полная пенетрантность у мужчин

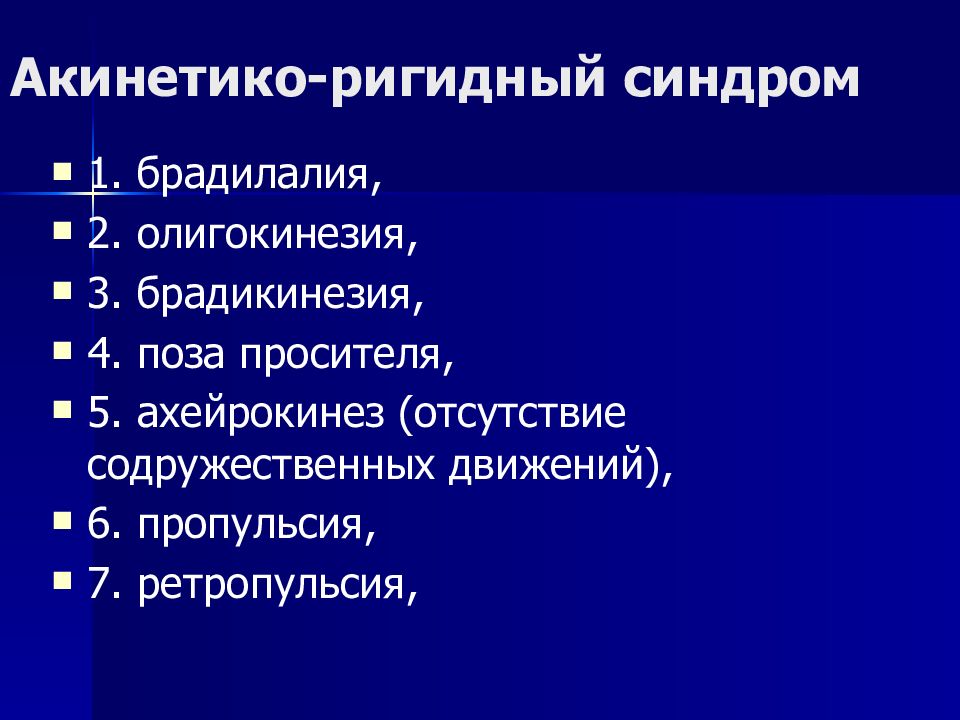

Слайд 55: Акинетико-ригидный синдром

1. брадилалия, 2. олигокинезия, 3. брадикинезия, 4. поза просителя, 5. ахейрокинез (отсутствие содружественных движений), 6. пропульсия, 7. ретропульсия,

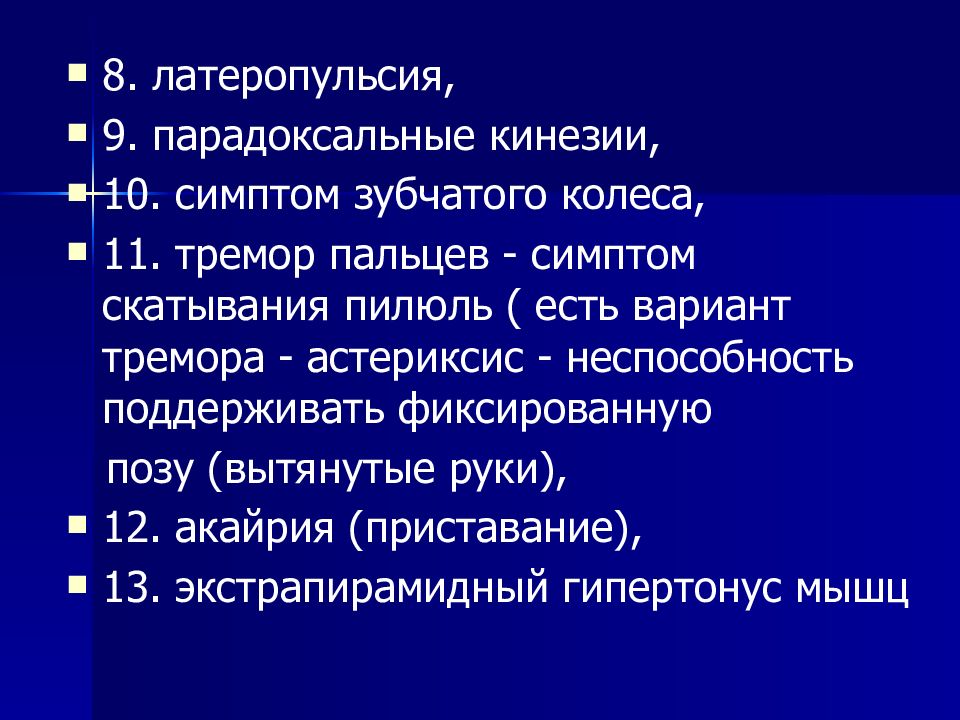

Слайд 56

8. латеропульсия, 9. парадоксальные кинезии, 10. симптом зубчатого колеса, 11. тремор пальцев - симптом скатывания пилюль ( есть вариант тремора - астериксис - неспособность поддерживать фиксированную позу (вытянутые руки), 12. акайрия (приставание), 13. экстрапирамидный гипертонус мышц

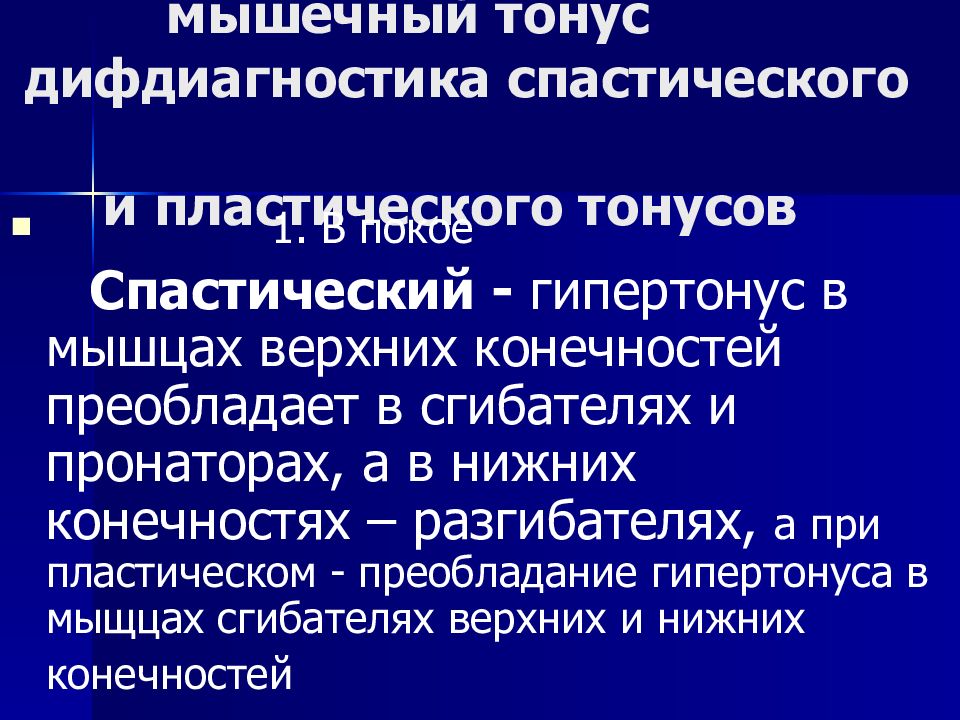

Слайд 57: мышечный тонус дифдиагностика спастического и пластического тонусов

1. В покое Спастический - гипертонус в мышцах верхних конечностей преобладает в сгибателях и пронаторах, а в нижних конечностях – разгибателях, а при пластическом - преобладание гипертонуса в мыщцах сгибателях верхних и нижних конечностей

Слайд 58

2.При повторных пассивных движениях: спастический - снижение мышечного гипертонуса при экстрапирамидном - дальнейшее повышение тонуса.

Слайд 59

3.При однократном пассивном движении: пирамидный - тонус более повышен в начале пассивного движения и относительно меньше - при его завершении (симптом складного ножа), при экстрапирамидном - гипертонус равномерный или равномерно-прерывистый (феномен зубчатого колеса )