Первый слайд презентации: Пирамидная система. Центральные и периферические параличи

Слайд 2

Различают два основных вида движений: непроизвольные и произвольные. К непроизвольным относятся простые автоматические движения, осуществляемые за счет сегментарного аппарата спинного мозга и мозгового ствола по типу простого рефлекторного акта. Произвольные целенаправленные движения – акты двигательного поведения человека. Специальные произвольные движения осуществляются при ведущем участии коры большого мозга, а также экстрапирамидной системы и сегментарного аппарата спинного мозга. У человека и высших животных осуществление произвольных движений связано с пирамидной системой. При этом проведение импульса из коры большого мозга к мышце происходит по цепи, состоящей из двух нейронов: центрального и периферического.

Слайд 3: Пирамидный путь

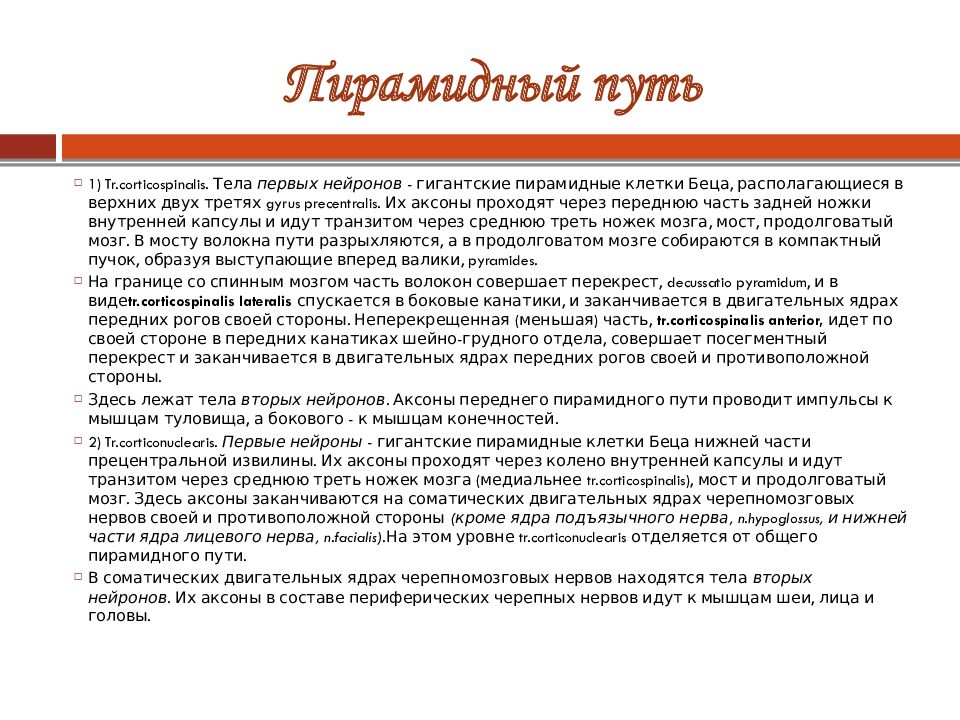

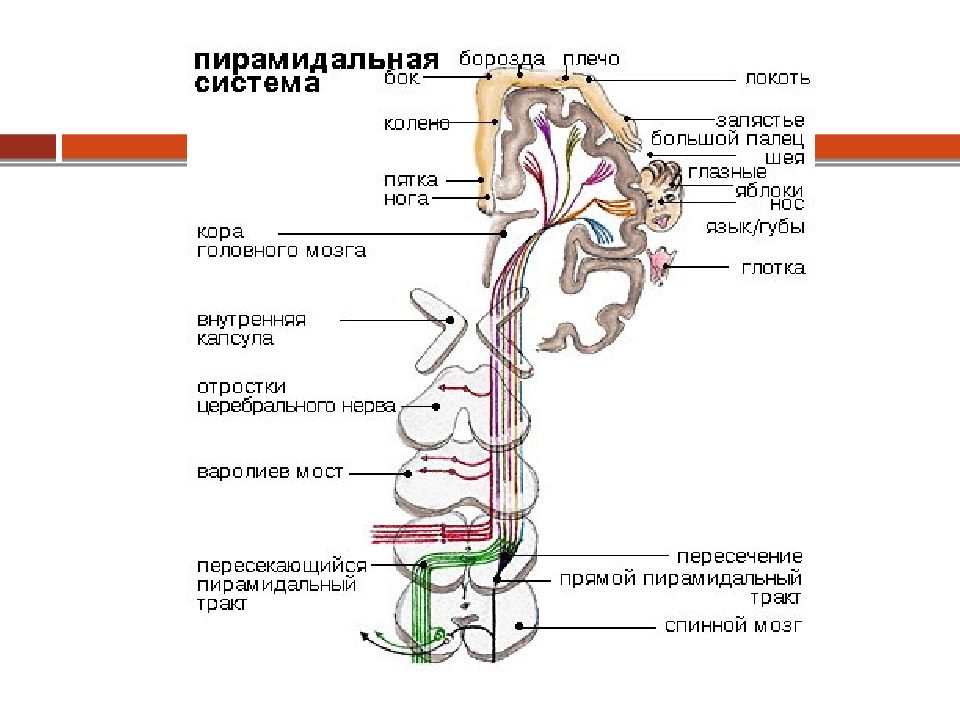

1) Tr.corticospinalis. Тела первых нейронов - гигантские пирамидные клетки Беца, располагающиеся в верхних двух третях gyrus precentralis. Их аксоны проходят через переднюю часть задней ножки внутренней капсулы и идут транзитом через среднюю треть ножек мозга, мост, продолговатый мозг. В мосту волокна пути разрыхляются, а в продолговатом мозге собираются в компактный пучок, образуя выступающие вперед валики, pyramides. На границе со спинным мозгом часть волокон совершает перекрест, decussatio pyramidum, и в виде tr.corticospinalis lateralis спускается в боковые канатики, и заканчивается в двигательных ядрах передних рогов своей стороны. Неперекрещенная (меньшая) часть, tr.corticospinalis anterior, идет по своей стороне в передних канатиках шейно-грудного отдела, совершает посегментный перекрест и заканчивается в двигательных ядрах передних рогов своей и противоположной стороны. Здесь лежат тела вторых нейронов. Аксоны переднего пирамидного пути проводит импульсы к мышцам туловища, а бокового - к мышцам конечностей. 2) Tr.corticonuclearis. Первые нейроны - гигантские пирамидные клетки Беца нижней части прецентральной извилины. Их аксоны проходят через колено внутренней капсулы и идут транзитом через среднюю треть ножек мозга ( медиальнее tr.corticospinalis ), мост и продолговатый мозг. Здесь аксоны заканчиваются на соматических двигательных ядрах черепномозговых нервов своей и противоположной стороны (кроме ядра подъязычного нерва, n.hypoglossus, и нижней части ядра лицевого нерва, n.facialis ). На этом уровне tr.corticonuclearis отделяется от общего пирамидного пути. В соматических двигательных ядрах черепномозговых нервов находятся тела вторых нейронов. Их аксоны в составе периферических черепных нервов идут к мышцам шеи, лица и головы.

1 — задний канатик; 2 — задний столб; 3 — боковой канатик; 4 — передний кортикоспинальный путь; 5 — крупные мотонейроны переднего столба; 5 — вставочные нейроны переднего столба; 7 — вставочные нейроны заднего столба; 8 — латеральный корково-спинальный путь.

Локализация поражения: I — правая передняя центральная извилина; (I — двигательная зона правой внутренней капсулы; III - средний мозг; очаг справа; IV- мост головного мозга, очаг справа; V продолговатый мозг, очаг справа; VI — VIII - перекрест пирамид; IX - половинное поражение спинного мозга справа в нижне-грудном отделе: 1 - корково-ядерный путь: 2-3 — корково-спинномозговой

Слайд 7: Что такое паралич?

Паралич (греч. παράλυση — расслабление) — отсутствие произвольных движений, обусловленное поражением двигательных центров спинного и/или головного мозга, проводящих путей центральной или периферической нервной системы, в частности, пирамидного пути.

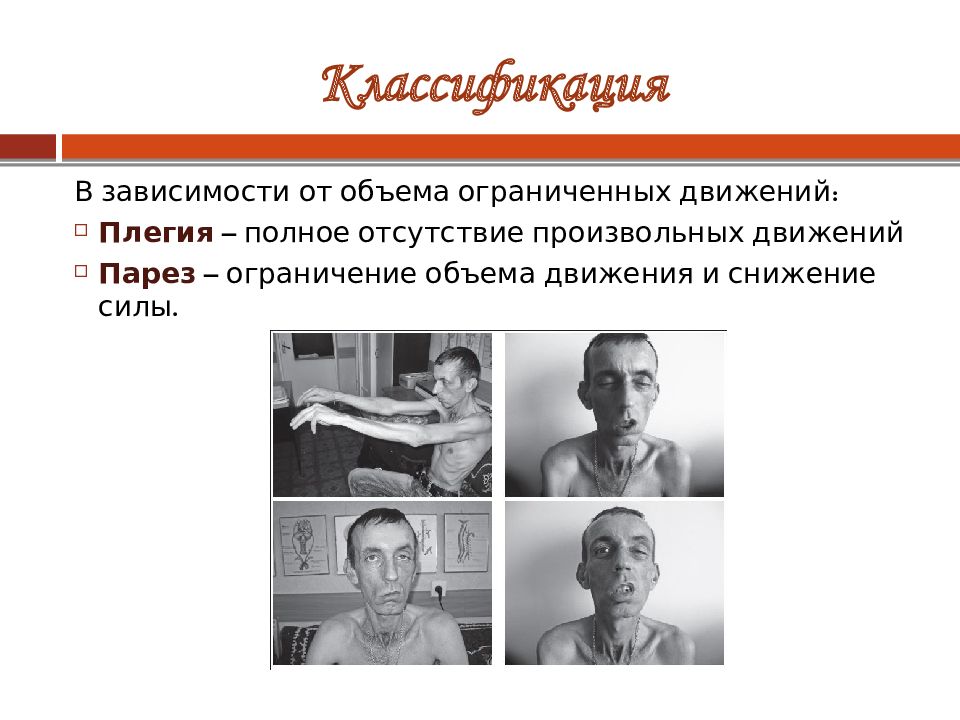

Слайд 8: Классификация

В зависимости от объема ограниченных движений: Плегия – полное отсутствие произвольных движений Парез – ограничение объема движения и снижение силы.

Слайд 9: Классификация

В зависимости от количества пораженных конечностей паралич может носить название Моноплегии / монопарез - поражена одна конечность с одной стороны. Параплегия/ парапарез - поражены две конечности одного вида. Триплегия / трипарез – поражены три конечности. Тетраплегией / тетрапарез – поражение всех конечностей. Гемиплегия/гемипарез – поражение половины туловища. Перекрестную гемиплегию/гемипарез - паралич/парез руки на одной стороне - ноги на противоположной.

Слайд 10: Классификация

По уровню поражения мотонейронов : Центральный, или спастический, паралич развивается вследствие нарушений корково-спинномозгового пути. В случае поражения периферического мотонейрона формируется периферический, или вялый, паралич. Также различают: Органический паралич - развивается в результате органических изменений структуры центрального и периферического двигательного нейрона, возникающих под воздействием различных патологических процессов. Функциональный паралич - связан с воздействием психогенных факторах, которые приводят к нейродинамическим нарушениям ЦНС.

Слайд 11: Классификация

Существуют две шкалы оценки выраженности паралича (пареза) — по степени снижения силы мышц и по степени выраженности паралича (пареза), являющиеся обратными друг-другу : 0 баллов «силы мышц» — нет произвольных движений. Паралич. 1 балл — едва заметные сокращения мышц, без движений в суставах. 2 балла — объём движений в суставе значительно снижен, движения возможны без преодоления силы тяжести (по плоскости). 3 балла — значительное сокращение объёма движений в суставе, мышцы способны преодолеть силу тяжести, трения (фактически это означает возможность отрыва конечности от поверхности). 4 балла — легкое снижение силы мышц, при полном объёме движения. 5 баллов — нормальная сила мышц, полный объём движений.

Слайд 12: Причины возникновения паралича

Причины возникновения паралича также можно разделить на органические, инфекционные и токсические. К органическим причинам относятся: Злокачественные новообразования; Сосудистые поражения; Метаболические расстройства; Интоксикации; Нарушения питания; Инфекции; Травмы; Рассеянный склероз;

Слайд 13

К инфекционным причинам относятся: Менингит; Полиомиелит; Вирусный энцефалит; Туберкулёз; Сифилис.

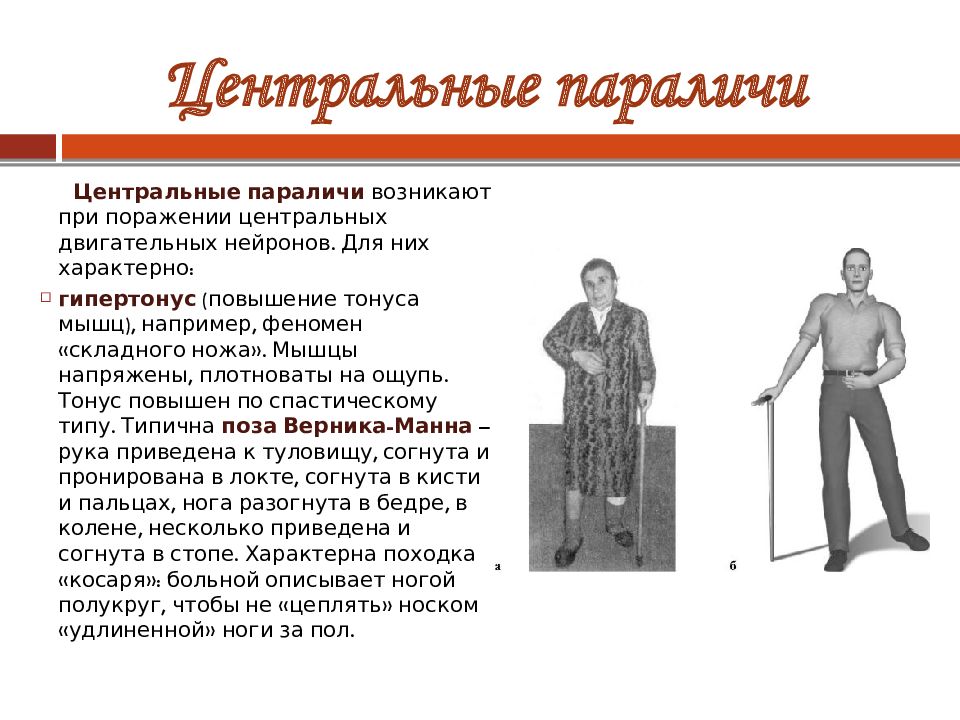

Слайд 14: Центральные параличи

Центральные параличи возникают при поражении центральных двигательных нейронов. Для них характерно: гипертонус (повышение тонуса мышц), например, феномен «складного ножа». Мышцы напряжены, плотноваты на ощупь. Тонус повышен по спастическому типу. Типична поза Верника-Манна – рука приведена к туловищу, согнута и пронирована в локте, согнута в кисти и пальцах, нога разогнута в бедре, в колене, несколько приведена и согнута в стопе. Характерна походка «косаря»: больной описывает ногой полукруг, чтобы не «цеплять» носком «удлиненной» ноги за пол.

Слайд 15

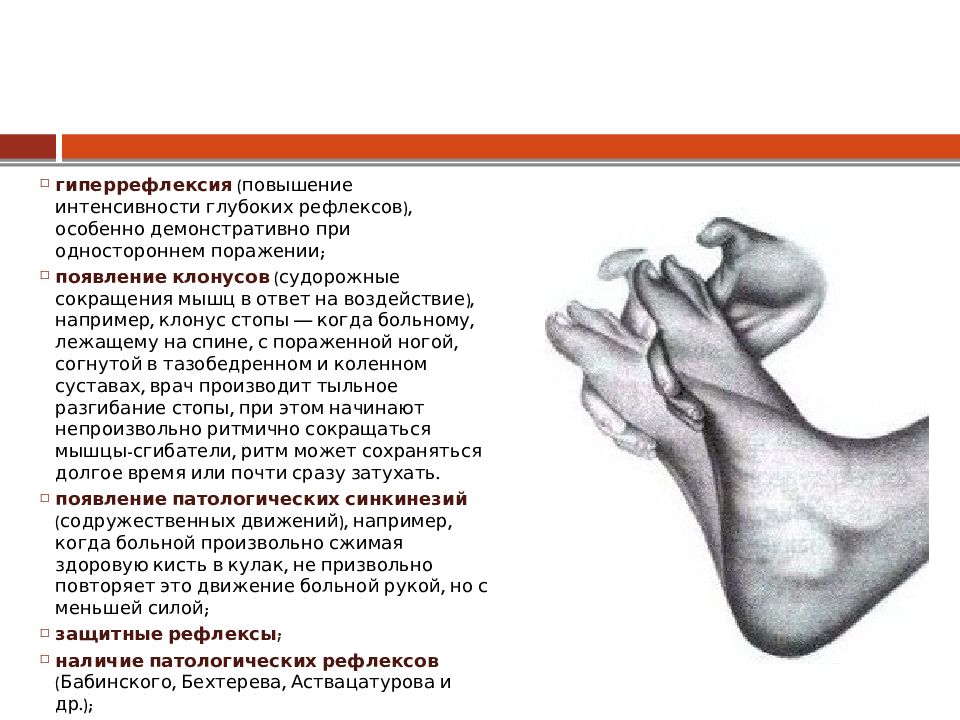

гиперрефлексия (повышение интенсивности глубоких рефлексов), особенно демонстративно при одностороннем поражении; появление клонусов (судорожные сокращения мышц в ответ на воздействие), например, клонус стопы — когда больному, лежащему на спине, с пораженной ногой, согнутой в тазобедренном и коленном суставах, врач производит тыльное разгибание стопы, при этом начинают непроизвольно ритмично сокращаться мышцы-сгибатели, ритм может сохраняться долгое время или почти сразу затухать. появление патологических синкинезий ( содружественных движений), например, когда больной произвольно сжимая здоровую кисть в кулак, не призвольно повторяет это движение больной рукой, но с меньшей силой; защитные рефлексы; наличие патологических рефлексов ( Бабинского, Бехтерева, Аствацатурова и др.);

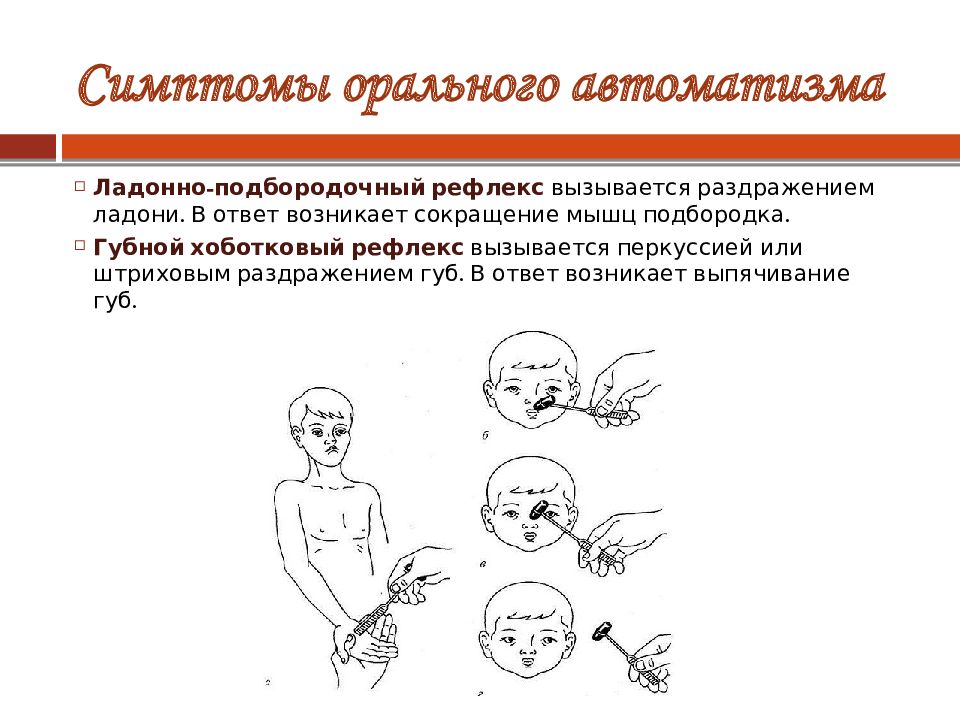

Слайд 16: Симптомы орального автоматизма

Ладонно-подбородочный рефлекс вызывается раздражением ладони. В ответ возникает сокращение мышц подбородка. Губной хоботковый рефлекс вызывается перкуссией или штриховым раздражением губ. В ответ возникает выпячивание губ.

Слайд 17

Сосательный рефлекс получается в результате прикосновения к губам или их штрихового раздражения: в ответ наблюдается сосательные движения губами. Назолабиальный рефлекс вызывается постукиванием молоточком по спинке носа. Ответная реакция заключается в сокращении круговой мышцы рта(вытягивание губ вперед). Дистанс-оральный рефлекс вызывается приближением ко рту больного молоточка: еще до удара возникает « хоботкое » вытягивание губ вперед.

Слайд 18: Кистевые рефлексы

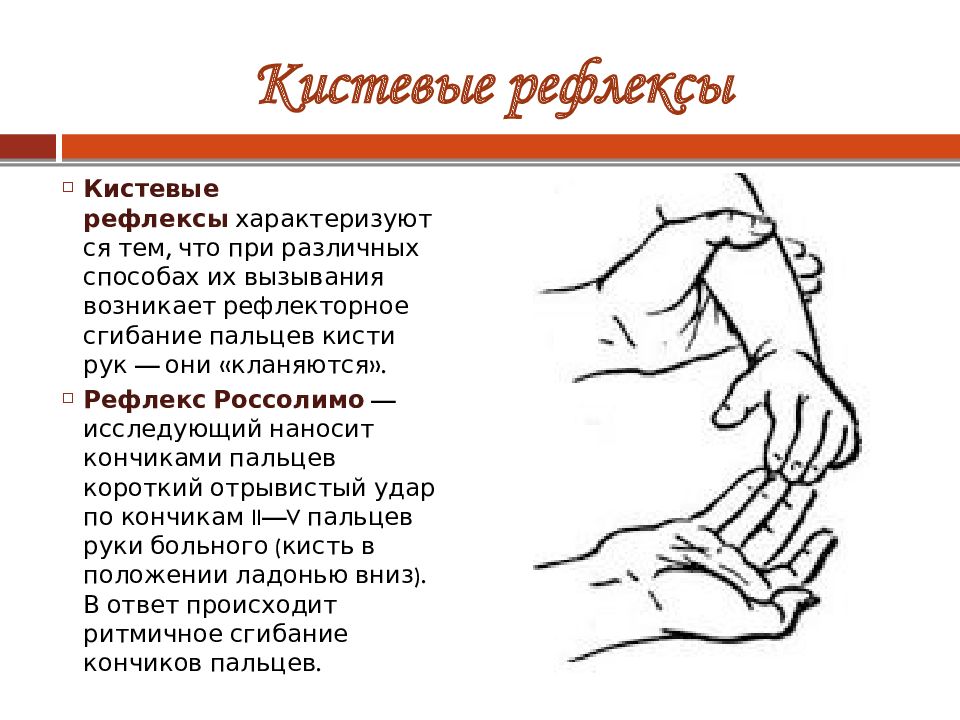

Кистевые рефлексы характеризуются тем, что при различных способах их вызывания возникает рефлекторное сгибание пальцев кисти рук — они «кланяются». Рефлекс Россолимо — исследующий наносит кончиками пальцев короткий отрывистый удар по кончикам II—V пальцев руки больного (кисть в положении ладонью вниз). В ответ происходит ритмичное сгибание кончиков пальцев.

Слайд 19

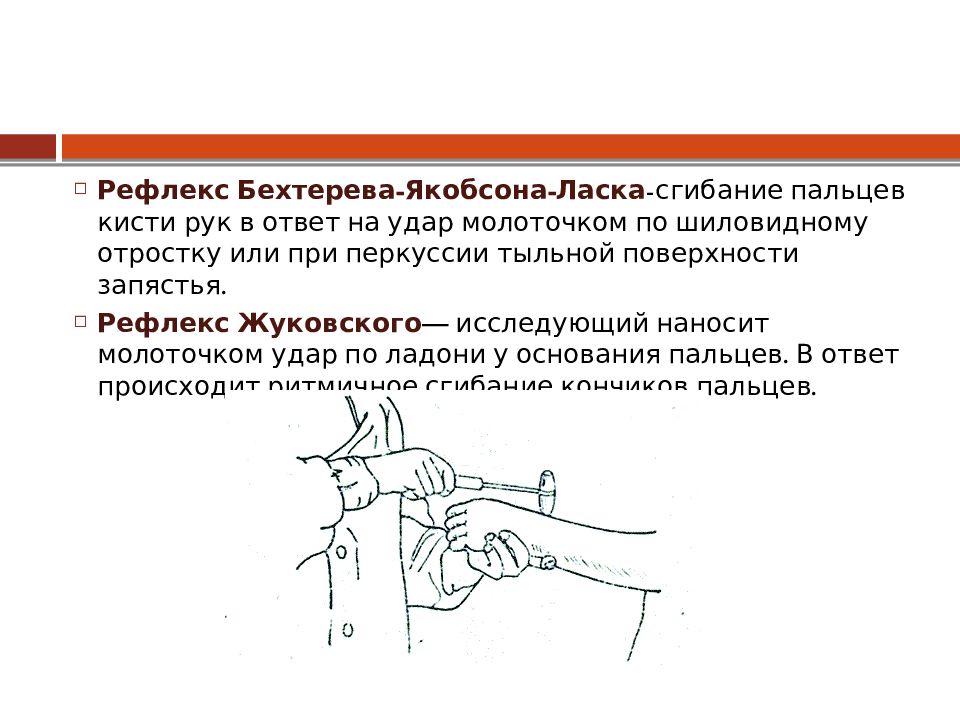

Рефлекс Бехтерева-Якобсона-Ласка -сгибание пальцев кисти рук в ответ на удар молоточком по шиловидному отростку или при перкуссии тыльной поверхности запястья. Рефлекс Жуковского — исследующий наносит молоточком удар по ладони у основания пальцев. В ответ происходит ритмичное сгибание кончиков пальцев.

Слайд 20: Стопные рефлексы

Стопные рефлексы делятся на разгибательные и сгибательные. Разгибательные стопные рефлексы : Симптом Бабинского вызывается проведением рукояткой неврологического молоточка, тупым концом иглы по наружному краю подошвы. В ответ возникает разгибание большого пальца или веерообразное расхождение пальцев стопы. У детей до 1,5 лет симптом Бабинского является физиологическим и вызывается в норме.

Слайд 21

Симптом Оппенгейма вызывается проведением тыльной поверхностью средней фаланги II и III пальцев по передней поверхности голени исследуемого. В ответ возникает рефлекторное разгибание большого пальца стопы.

Слайд 22

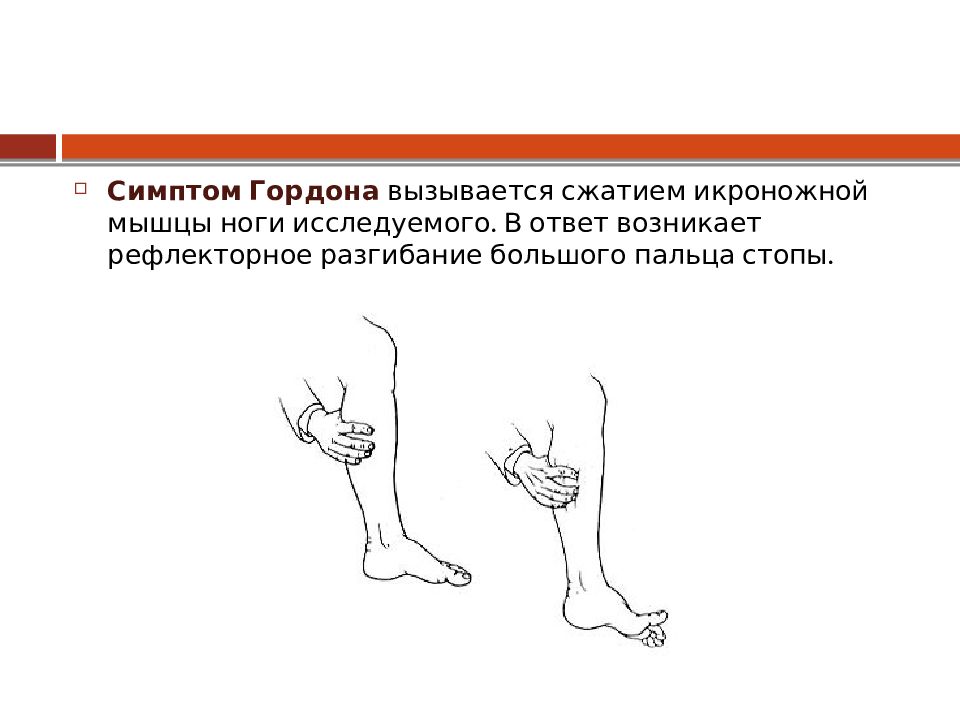

Симптом Гордона вызывается сжатием икроножной мышцы ноги исследуемого. В ответ возникает рефлекторное разгибание большого пальца стопы.

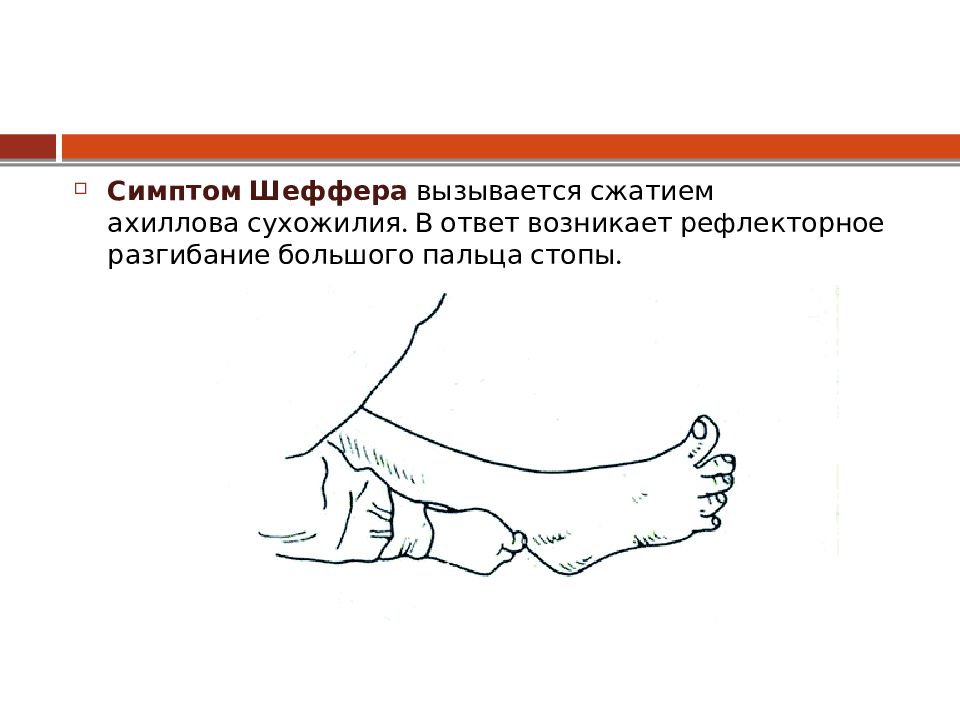

Слайд 23

Симптом Шеффера вызывается сжатием ахиллова сухожилия. В ответ возникает рефлекторное разгибание большого пальца стопы.

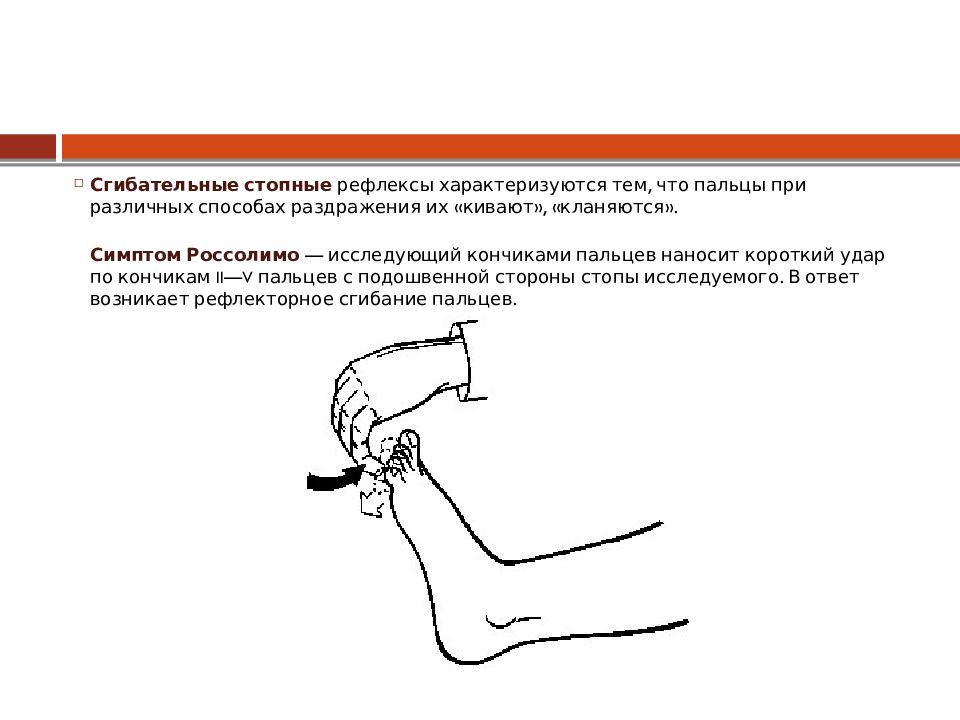

Слайд 24

Сгибательные стопные рефлексы характеризуются тем, что пальцы при различных способах раздражения их «кивают», «кланяются». Симптом Россолимо — исследующий кончиками пальцев наносит короткий удар по кончикам II—V пальцев с подошвенной стороны стопы исследуемого. В ответ возникает рефлекторное сгибание пальцев.

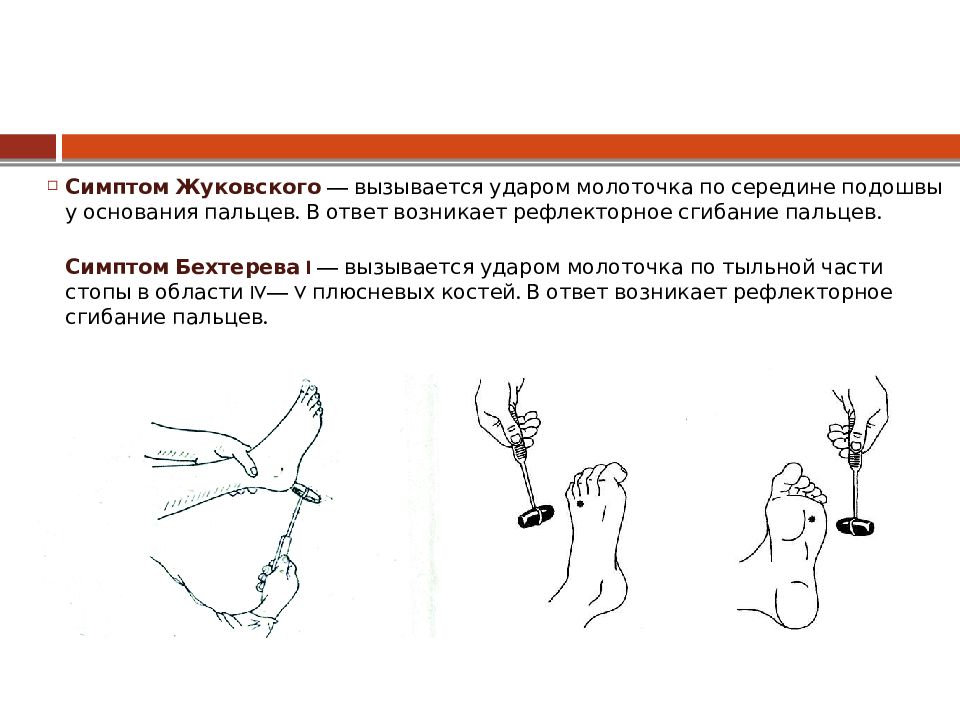

Слайд 25

Симптом Жуковского — вызывается ударом молоточка по середине подошвы у основания пальцев. В ответ возникает рефлекторное сгибание пальцев. Симптом Бехтерева I — вызывается ударом молоточка по тыльной части стопы в области IV— V плюсневых костей. В ответ возникает рефлекторное сгибание пальцев.

Слайд 26: Периферический паралич

Периферический паралич (вялый) возникает при поражении второго периферического двигательного нейрона в любом его участке. Для него характерно: Мышечная гипотония - падением тонуса мышц, Арефлексия - угасание рефлексов, Атрофия мышц – нарушение питания. При поражении периферического нерва или сплетения, которые содержат как двигательные, так и чувствительные волокна, выявляются и расстройства чувствительности, Фибриллярные и фасцикулярные подергивания, Нарушение электровозбудимости – реакция перерождения, обусловлена поражением периферического нейрона и развивающимся дегенеративным поражением в мышцах(гибель мышечного волокна с заменой их жировой и соединительной).

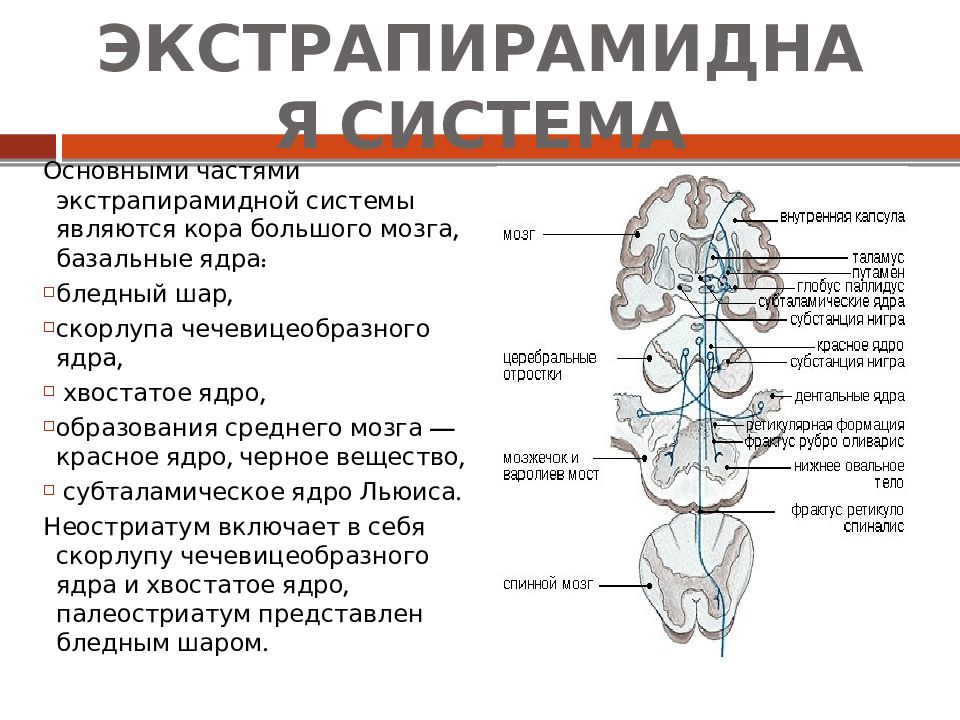

Слайд 27: ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА

Основными частями экстрапирамидной системы являются кора большого мозга, базальные ядра: бледный шар, скорлупа чечевицеобразного ядра, хвостатое ядро, образования среднего мозга —красное ядро, черное вещество, субталамическое ядро Льюиса. Неостриатум включает в себя скорлупу чечевицеобразного ядра и хвостатое ядро, палеостриатум представлен бледным шаром.

Слайд 28

Важным медиатором функционирования экстрапирамидной системы являются дофамин, ацетилхолин и у-аминомасляная кислота (ГАМК). Дофамин усиливает фазический компонент (быстрое движение), ацетилхолин и ГАМК — тонический компонент (медленные движения).

Слайд 29

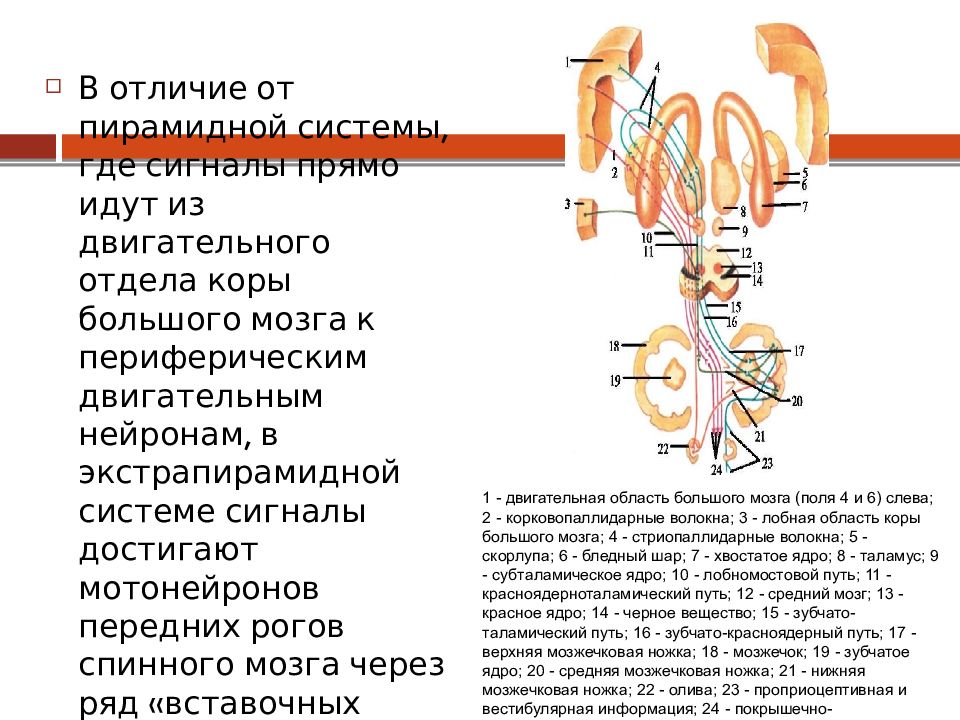

В отличие от пирамидной системы, где сигналы прямо идут из двигательного отдела коры большого мозга к периферическим двигательным нейронам, в экстрапирамидной системе сигналы достигают мотонейронов передних рогов спинного мозга через ряд «вставочных образований». Нисходящие эфферентные пути в основном отходят от бледного шара, получающего импульсы от коры большого мозга и хвостатого ядра (через скорлупу). 1 - двигательная область большого мозга (поля 4 и 6) слева; 2 - корковопаллидарные волокна; 3 - лобная область коры большого мозга; 4 - стриопаллидарные волокна; 5 - скорлупа; 6 - бледный шар; 7 - хвостатое ядро; 8 - таламус; 9 - субталамическое ядро; 10 - лобномостовой путь; 11 - красноядерноталамический путь; 12 - средний мозг; 13 - красное ядро; 14 - черное вещество; 15 - зубчато-таламический путь; 16 - зубчато-красноядерный путь; 17 - верхняя мозжечковая ножка; 18 - мозжечок; 19 - зубчатое ядро; 20 - средняя мозжечковая ножка; 21 - нижняя мозжечковая ножка; 22 - олива; 23 - проприоцептивная и вестибулярная информация; 24 - покрышечно-спинномозговой, ретикулярно-спинномозговой и крас- ноядерно-спинномозговой пути

Слайд 30

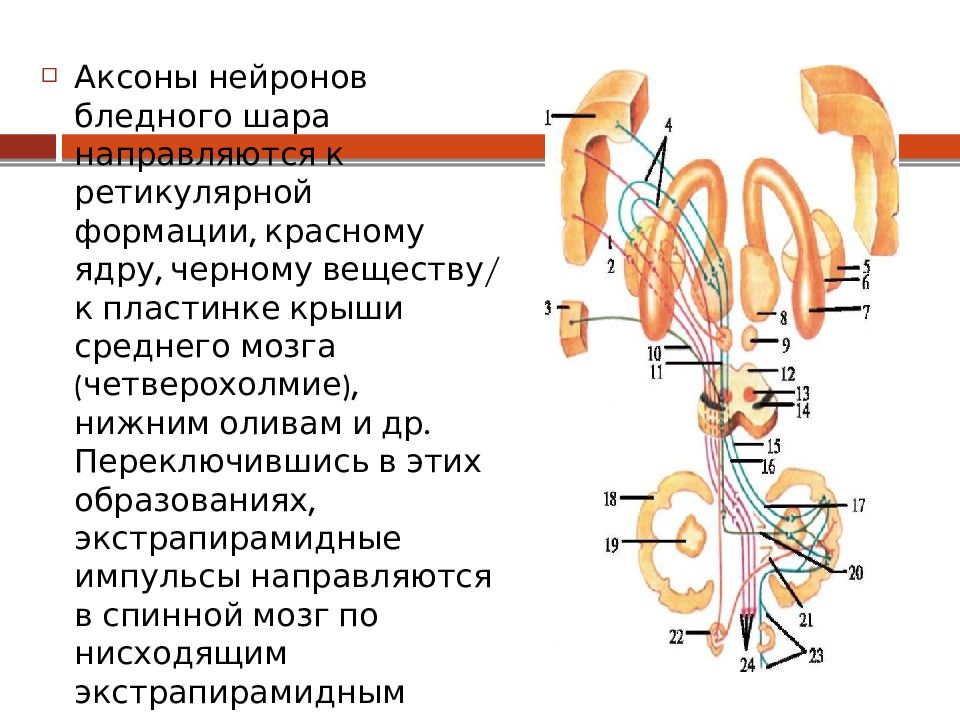

Аксоны нейронов бледного шара направляются к ретикулярной формации, красному ядру, черному веществу/к пластинке крыши среднего мозга (четверохолмие), нижним оливам и др. Переключившись в этих образованиях, экстрапирамидные импульсы направляются в спинной мозг по нисходящим экстрапирамидным путям: ретикулярно-спинномозговому, заканчивающемуся на у-мотонейронах переднего рога, красноядерно-спинномозговому, покрышечно-спинномозговому, оливоспинальномозговому, заканчивающимся на малых а-мотонейронах переднего рога.

Слайд 31: Гиперкинетико-гипотонический синдром

При выпадении функции стриарной системы растормаживается активность паллидарной системы, что проявляется повышением двигательной активности и снижением мышечного тонуса. По современным представлениям, появление такого симптомокомплекса связано с избыточной выработкой медиатора дофамина.

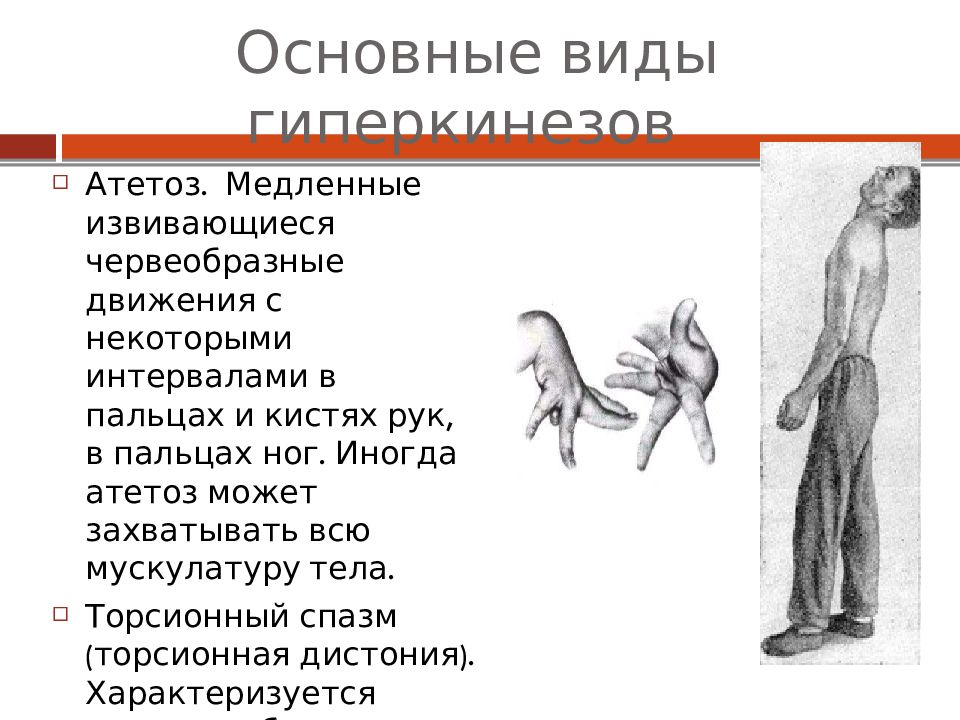

Слайд 32: Основные виды гиперкинезов

Атетоз. Медленные извивающиеся червеобразные движения с некоторыми интервалами в пальцах и кистях рук, в пальцах ног. Иногда атетоз может захватывать всю мускулатуру тела. Торсионный спазм (торсионная дистония). Характеризуется переразгибающими, иногда штопорообразными движениями туловища, возникающими при ходьбе.

Слайд 33

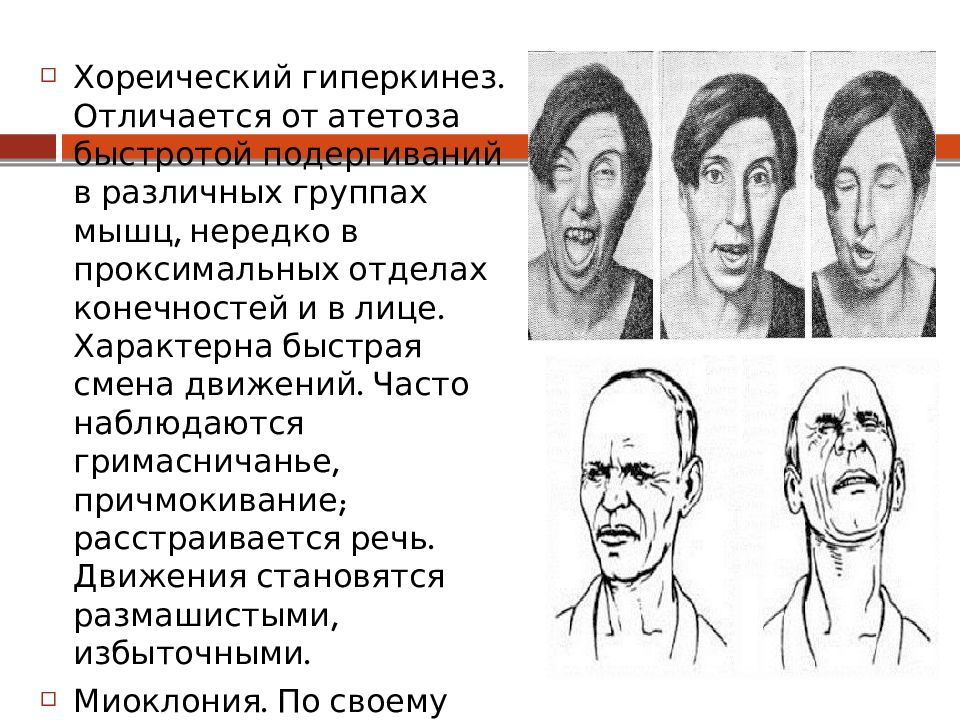

Хореический гиперкинез. Отличается от атетоза быстротой подергиваний в различных группах мышц, нередко в проксимальных отделах конечностей и в лице. Характерна быстрая смена движений. Часто наблюдаются гримасничанье, причмокивание; расстраивается речь. Движения становятся размашистыми, избыточными. Миоклония. По своему характеру близка к хорее. Подергивания также очень быстры, наблюдаются в отдельных мышечных группах или одиночных мышцах. В отличие от хореи миоклония часто не сопровождается значительным двигательным эффектом.

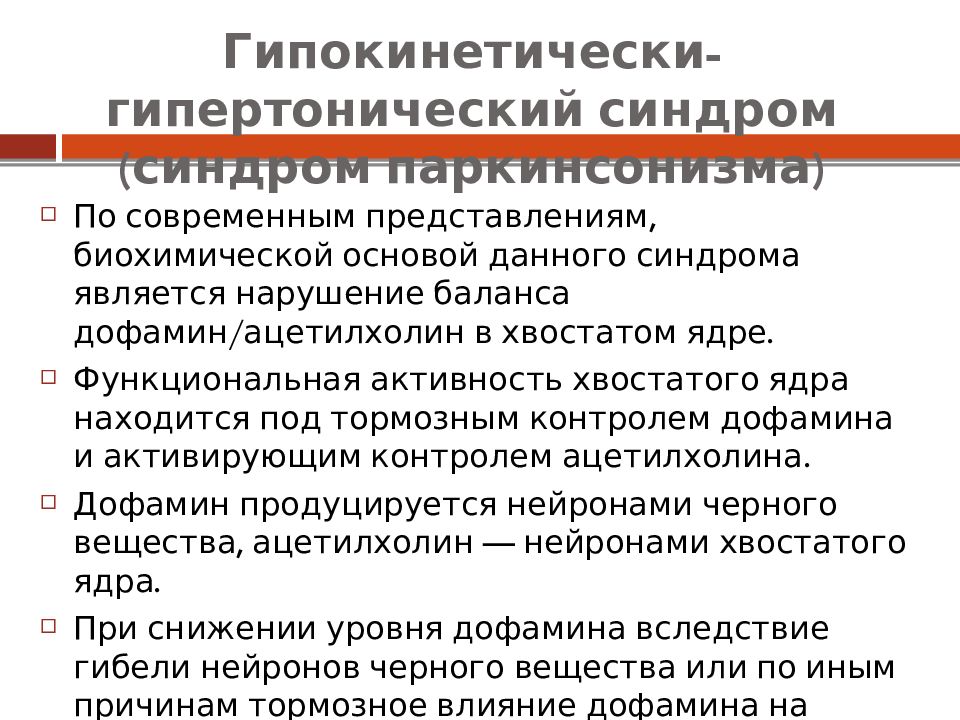

Слайд 34: Гипокинетически-гипертонический синдром (синдром паркинсонизма)

По современным представлениям, биохимической основой данного синдрома является нарушение баланса дофамин/ацетилхолин в хвостатом ядре. Функциональная активность хвостатого ядра находится под тормозным контролем дофамина и активирующим контролем ацетилхолина. Дофамин продуцируется нейронами черного вещества, ацетилхолин — нейронами хвостатого ядра. При снижении уровня дофамина вследствие гибели нейронов черного вещества или по иным причинам тормозное влияние дофамина на хвостатое ядро ослабевает. Это приводит к растормаживанию нисходящих путей, регулирующих мышечный тонус, в результате чего развивается мышечный гипертонус, клинически проявляющийся гипокинетически-гипертоническим синдромом.

Слайд 35

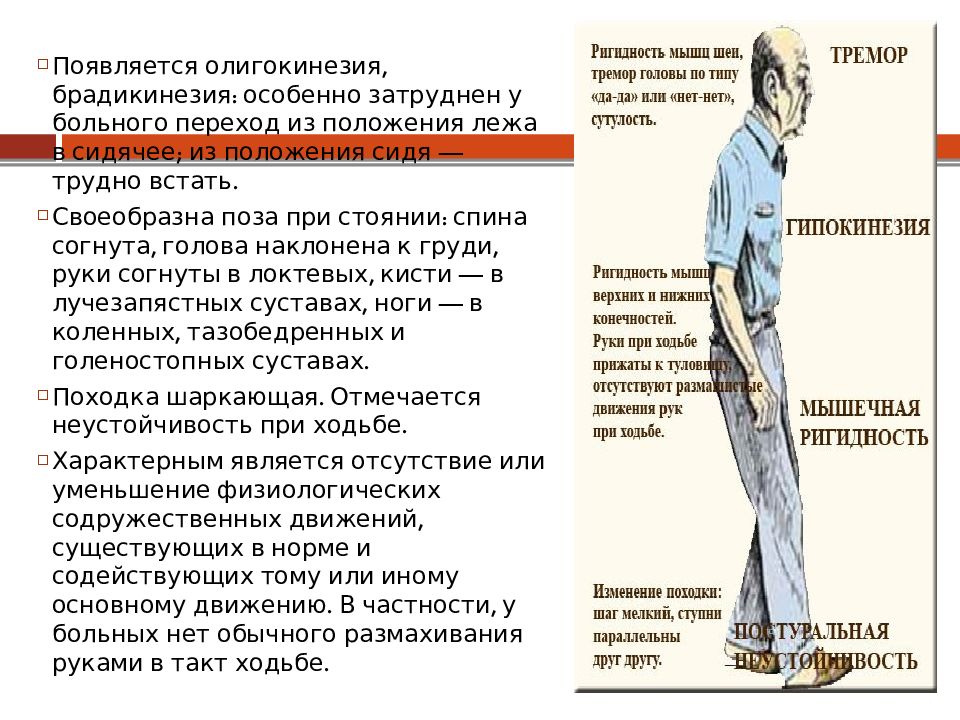

Основой симптомокомплекса является повышение мышечного тонуса по типу зубчатого колеса. В результате у больного наблюдаются амимия, застывший взор, речь тихая с затухающими модуляциями; нередко наблюдаются гиперсаливация, миоз. изменяется почерк (микрография).

Слайд 36

Появляется олигокинезия, брадикинезия : особенно затруднен у больного переход из положения лежа в сидячее; из положения сидя — трудно встать. Своеобразна поза при стоянии: спина согнута, голова наклонена к груди, руки согнуты в локтевых, кисти — в лучезапястных суставах, ноги — в коленных, тазобедренных и голеностопных суставах. Походка шаркающая. Отмечается неустойчивость при ходьбе. Характерным является отсутствие или уменьшение физиологических содружественных движений, существующих в норме и содействующих тому или иному основному движению. В частности, у больных нет обычного размахивания руками в такт ходьбе.

Слайд 37: Методы исследования

Просят больного пройти несколько метров, оценивают походку, наличие пропульсии, гиперкинезов, ахейрокинеза. Исследуют мышечный тонус — при этом выявляется симптом “зубчатого колеса” — равномерно прерывистое сопротивление мышц. Исследование феномена “голени” — в положении лежа на животе пассивно сгибают голень. При этой голень застывает в положении сгибания или разгибается, но не полностью. Исследуют почерк — просят написать несколько фраз, оценивают наличие или отсутствие изменений почерка (микрография). Просят больного закрыть глаза, высунуть язык и вытянуть вперед руки — больной не может оставаться в этой позе — то один, то другой глаз непроизвольно закрывается и прищуривается, лоб наморщивается; язык, губы, руки также совершают непроизвольные движения (симптом “глаз и языка”).

Слайд 38: Мозжечок

(cerebellum) — отдел головного мозга, относящийся к заднему мозгу. Участвует в координации движений, регуляции мышечного тонуса, поддержании позы и равновесия тела.

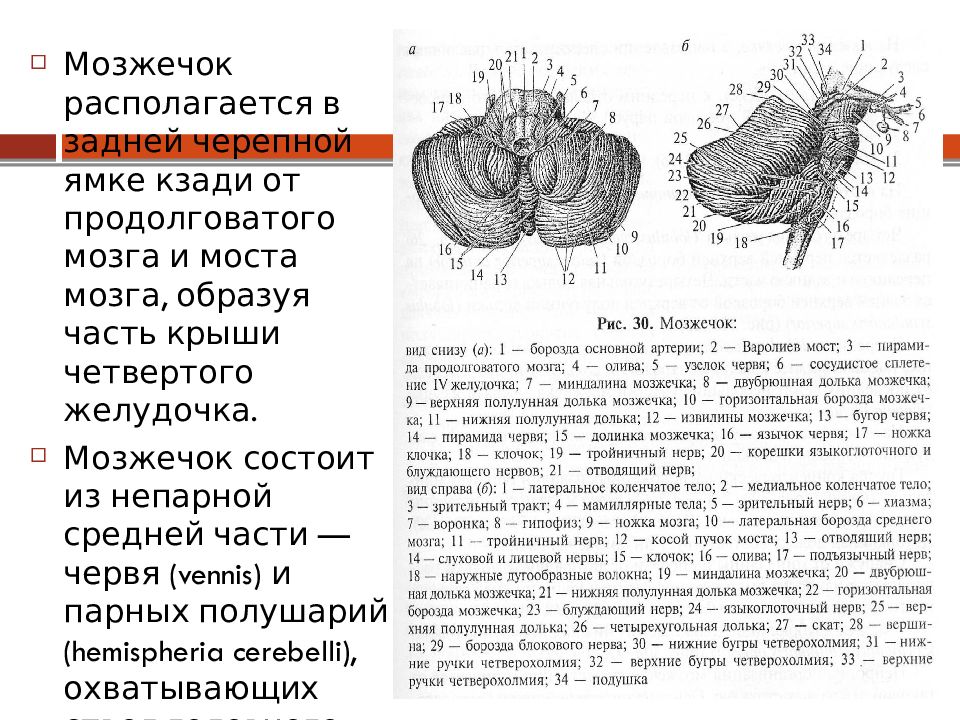

Слайд 39

Мозжечок располагается в задней черепной ямке кзади от продолговатого мозга и моста мозга, образуя часть крыши четвертого желудочка. Мозжечок состоит из непарной средней части — червя (vennis) и парных полушарий (hemispheria cerebelli), охватывающих ствол головного мозга. Поверхность мозжечка разделена многочисленными щелями на тонкие листки, которые проходят приблизительно в поперечном направлении по полушариям и червю.

Слайд 41: Основные функции мозжечка

Сохранение центра тяжести в пределах площади опоры, т.е. такое распределение мышечного тонуса и мышечных тяг, что в любом случае при стоянии и при ходьбе центр тяжести во всех случаях остается в пределах площади опоры. Эту функцию выполняют нейроны старой части червя мозжечка. Поддержание мышечного тонуса. Координация движений. Координацию движений в конечностях регулируют и псилатеральные полушария мозжечка (координацию в правых конечностях контролирует правое полушарие, в левых — левое). Вертикальная поза и координация туловища при стоянии и ходьбе контролируется преимущественно червем мозжечка.

Слайд 42

Асинергия (греч. а- не + synergia взамодействие) — нарушение содружественной деятельности мышц при движении с одновременным сокращением нескольких мышечных групп. Атаксия (греч. ataxia беспорядок) — нарушение движений, проявляющееся расстройством их координации. Гиперметрия (греч. hyper - сверх + metron мера, размер) — неточное, избыточное движение. Интенционный тремор — усиление тремора в конце целенаправленного движения конечностей при выполнении указательных проб. Нистагм (греч. nystagmos дремота) — ритмичное подергивание глазных яблок. Адиадохокинез (а- не + diadochos следующий) — неловкие, несинхронизированные движения при быстрой пронации и супинации кистей. Скандированная речь — замедленная, лишенная модуляции речь. Гипотония мышц — вялость, дряблость мышц, избыточная экскурсия в суставах (“разболтанность в суставах”). Мегалография (греч. megas большой + grapho писать) — изменение почерка, который становится неровным, линии — зигзагообразными, а буквы — чрезмерно большими. Астазия-абазия (греч. а- не + stagis стояние; а- не + basis шаг) — расстройство движения, проявляющееся утратой способности стоять без поддержки и ходить.

Слайд 43: Методы исследования

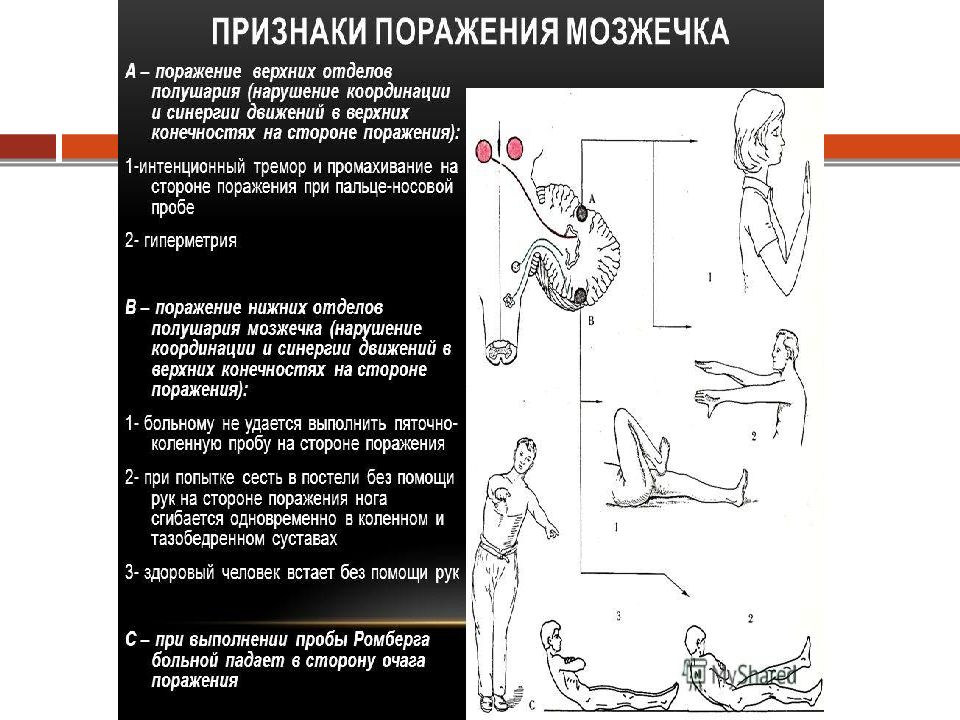

Исследование походки — атактическая походка: ноги широко расставлены для увеличения площади опоры, больной идет не по прямой линии, а шатаясь из стороны в сторону. Исследование мышечного тонуса — делают пассивные сгибательные и разгибательные движения в суставах конечностей — выявляется мышечная гипотония. Проба (или симптом) Ромберга — больному предлагают стоять прямо со сдвинутыми стопами и опущенными руками: при поражении мозжечка наблюдается покачивание туловища, которое усиливается при вытягивании рук вперед, при этом надколенники смещаются кверху (у больных с истерической атаксией смещения надколенников нет). Пальценосовая проба — больному предлагают коснуться указательным пальцем кончика носа; при выполнении движения в руке появляется дрожание, усиливающееся с приближением пальца к цели. Пяточно-коленная проба — больному, лежащему на спине, предлагают высоко поднять ногу, пяткой попасть в колено другой ноги и провести вниз по передней поверхности голени. При мозжечковом поражении больной не попадает пяткой в колено, а движение вниз не может осуществляться по прямой линии. Исследование речи — выявляется скандирование. Выявление нистагма — больного просят фиксировать взор на молоточке и отводят его в стороны. Выявление асинергии Бабинского — больному, лежащему на спине со скрещенными руками, предлагают сесть. При поражении мозжечка больной не может сесть, не поднимая одновременно нижних конечностей.