Слайд 2: Александр II (1855-1881)

Получил хорошее домашнее образование: Наставник и учитель русского языка – В.А. Жуковский Сперанский обучал праву, Канкрин – финансам. Изучал языки и военное искусство Много путешествовал по России и Европе

Слайд 4: Сверху – блеск, снизу – гниль»

В 1855 году, после смерти Николая I Александр становится императором Государство находится в состоянии войны и глубокого экономического кризиса Правительство увеличило выпуск ассигнаций, что привело к падению курса бумажного рубля Казна сводила концы с концами лишь благодаря винным откупам (в 1856 году – 43% бюджета)

Слайд 5: Начало правления – «Оттепель»

Первоочередная задача – завершить войну В обществе – ожидание перемен В правительстве кадровые изменения, Александр снимает с постов ряд консервативных николаевских чиновников Смягчается цензура, снимаются ограничения с университетов В 1856 году объявлена амнистия декабристам и петрашевцам

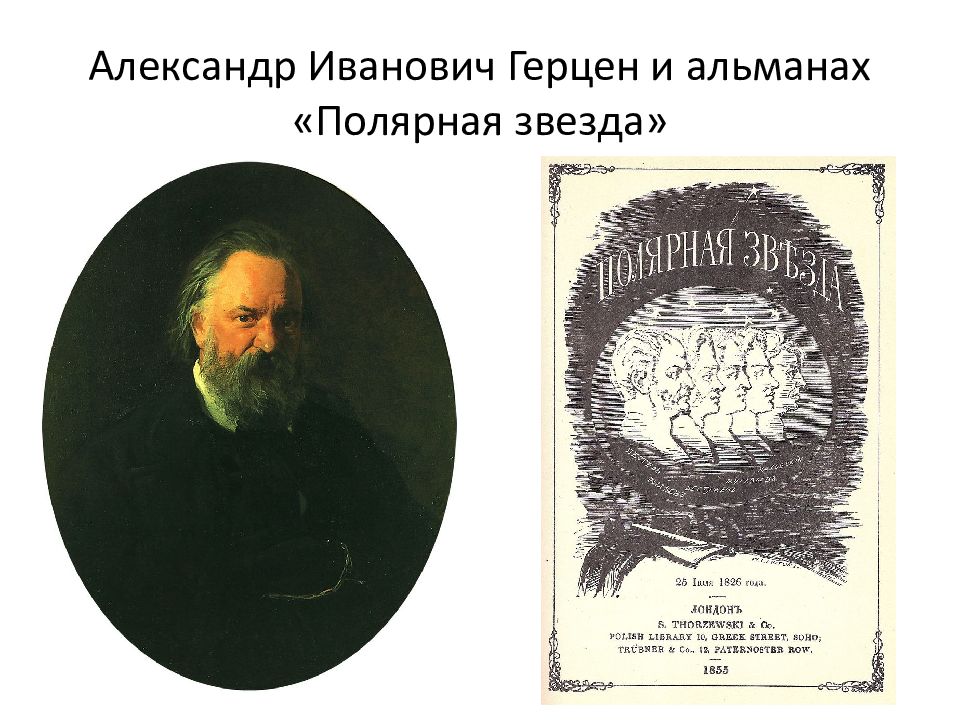

Слайд 6: Настроения в обществе

В обществе – мода на «умеренный либерализм» В августе 1855 года Герцен начинает в Лондоне издавать литературный альманах «Полярная звезда». Призывал к реформам «сверху» Реакция на первые шаги в сторону реформ (Рескрипт Назимову) была самая положительная Значительно вырос интерес дворян к политике, были популярны журналы «Колокол», «Современник».

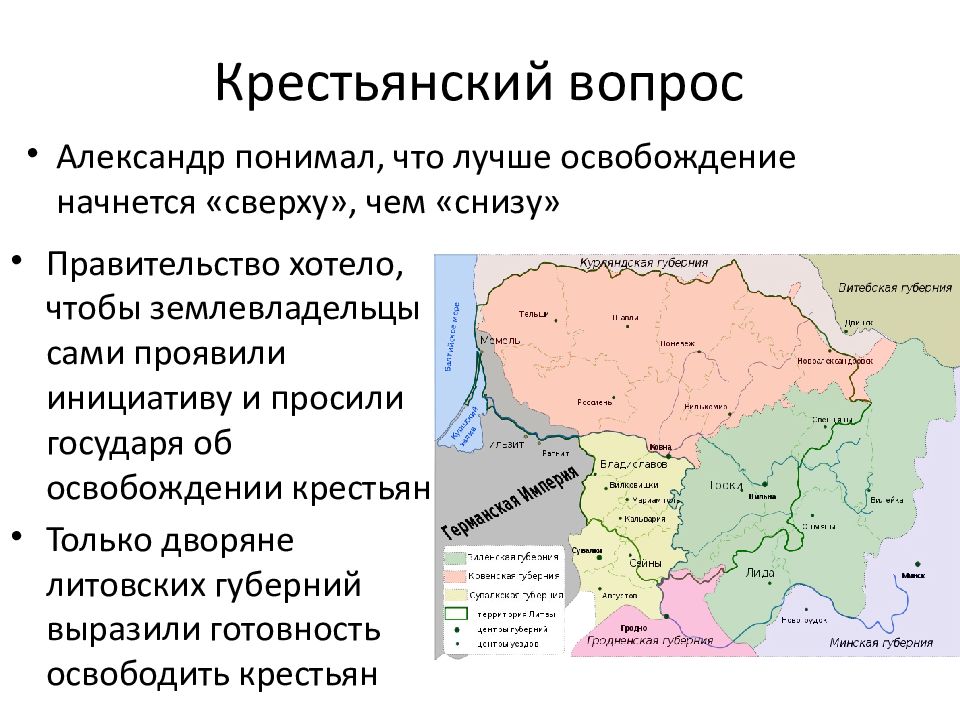

Слайд 8: Крестьянский вопрос

Правительство хотело, чтобы землевладельцы сами проявили инициативу и просили государя об освобождении крестьян Только дворяне литовских губерний выразили готовность освободить крестьян Александр понимал, что лучше освобождение начнется «сверху», чем «снизу»

Слайд 9: Секретный комитет – январь 1857 года

Председатель – А.Ф. Орлов, ярый крепостник, с другой стороны – либерально настроенный брат государя Константин Николаевич Комитет предложил провести реформу в три этапа: Смягчить зависимость Дать личную свободу, закрепив их за землей Окончательно освободить

Слайд 10: Рескрипт Назимову

Виленский генерал-губернатор Привез в Петербург ходатайство о безземельном освобождении крестьян Министерство Внутренних дел подготовило ответ – рескрипт – с инструкциями. Такие же предписания разослали по остальным губерниям

Слайд 11: Тайное становится явным

Подготовка реформы перестает быть тайной Секретный комитет => Главный комитет по крестьянскому делу Дворяне создают свои комитеты для обсуждения проекта реформ. Большинство хочет освобождения без земли Многие помещики переводили крестьян на плохие земли, записывали их в дворню, отдавали в рекруты…

Слайд 12: Проекты освобождения крестьян

Всего проектов было более сотни. Далее вступили в дело Редакционные комиссии. Черноземные губернии - Максимально сохранить за помещиками землю Нечерноземные губернии (много земли, мало рук) - Помещики готовы предоставить большие наделы, но требовали долгой барщины или значительного выкупа

Слайд 13: Завершающий этап реформы

В октябре 1860 года Редакционные комиссии прекратили свою работу В январе 1861 года проект был утвержден в Г осударственном Совете 19 февраля 1861 года был подписан Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости»

Слайд 15: Личное освобождение крестьян

Крестьян нельзя было продать и купить, обменять, заложить, разлучить с семьей, лишить имущества, подвергнуть наказанию без суда. Крестьяне получили гражданские права, они могли свободно вступать в брак, заключать сделки, выступать в суде, заниматься торговлей, поступать в учебные заведения

Слайд 16: Но…

Крестьяне оставались неполноправными Крестьяне платили подушную подать и другие налоги Крестьяне оказались в зависимости от «мира» - общины

Слайд 17: Крестьянское самоуправление

Все крестьяне бывшего помещичьего хозяйства составляли общину – «мир» Все главы семей собирались на сельский сход Сход избирал старосту и сборщика податей, распределял землю и повинности, мог изгонять из общины

Слайд 19: Крестьянское самоуправление

Несколько сельских обществ объединялись в волость Волостной сход избирал старшину, правление и суд, следил за исполнением рекрутской повинности Следили за сохранением порядка Разбирали тяжбы до 100 рублей, взымали штрафы и назначали «мирские» работы Чтобы отлучиться, крестьянин получал паспорт на волостном сходе

Слайд 20: Земля – крестьянам?

Помещики сохраняли собственность на землю, но должны были выделить часть ее в пользование крестьянам Помещики сохраняли не меньше 1/3 земли Размеры крестьянских наделов различались с зависимости от губернии и определялись «добровольным соглашением» между барином и крестьянином. Достичь согласия помогал мировой посредник

Слайд 22: Размеры крестьянских наделов

Помещик обязан предоставить землю крестьянину (за барщину, потом за выкуп), крестьянин обязан ее принять В нечерноземной полосе размеры надела составляли 3-7 десятин, в черноземной 2-6 десятин Если прежний надел крестьянина был больше, от него «отрезали» лишнюю землю, если меньше – делали «прирезку»

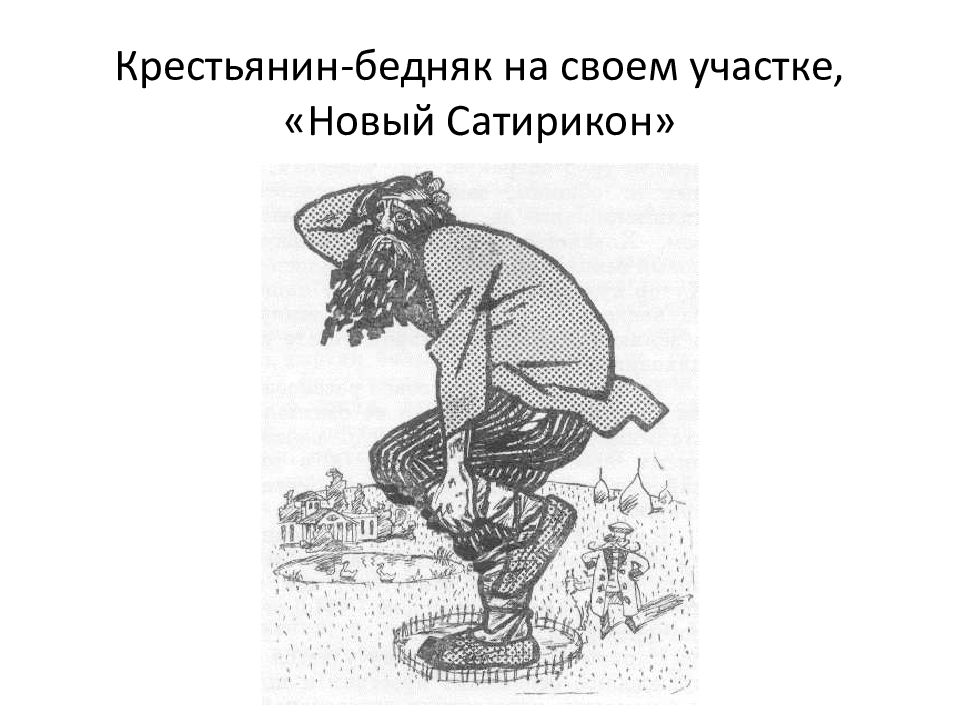

Слайд 24: Крестьянские наделы

Можно было получить у помещика землю «в дар» – ¼ надела бесплатно. Многие крестьяне освобождались без земли (дворовые, заводские) Лучшие угодья, в том числе сенокосы и пастбища, помещики оставляли себе В среднем по стране крестьянское землепользование сократилось

Слайд 25: Выкуп

Соглашение помещика с крестьянином фиксировалось в уставной грамоте Крестьянин становился временнообязанным (пока платил барщину или оброк). Потом переходил на выкуп и считался собственникам Переход на выкуп растянулся на годы (полностью завершился только в 1895 году) Сумма выкупа определялась величиной оброка (сумма должна быть такой, чтобы проценты с нее составляли размер оброка)

Слайд 26: Откуда крестьяне брали эти деньги?

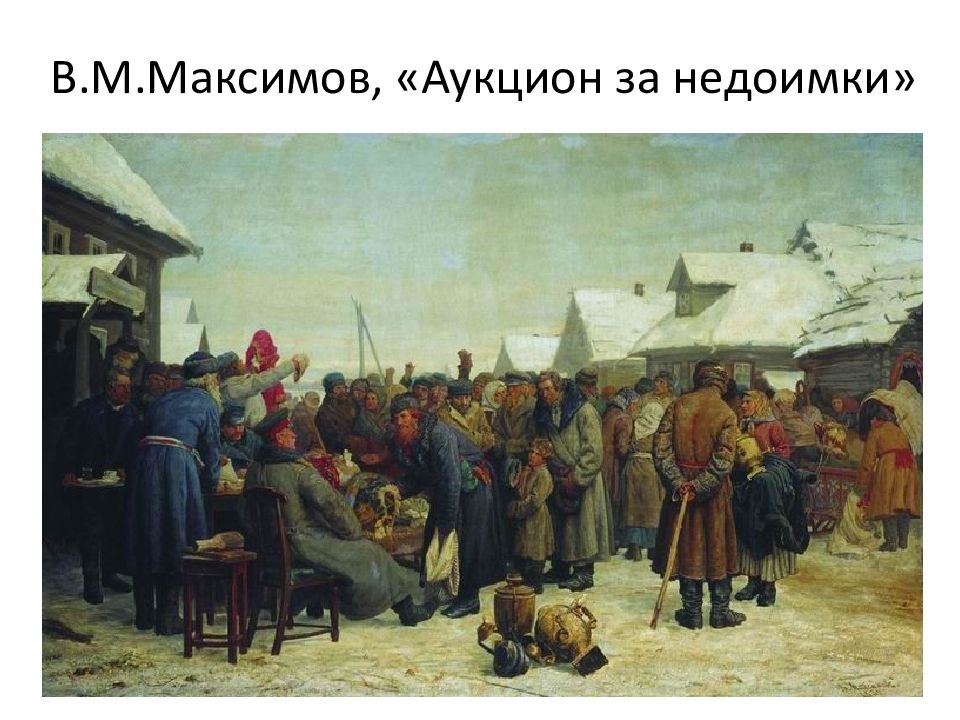

Обычный оброк составлял 8-12 рублей в год, соответственно выкуп - 133-200 рублей Крестьянин выплачивал 20% от этой суммы (или отрабатывал), остальное платило государство Эти средства крестьянин получал в ссуду на 49 лет под 6% годовых Гигантские выкупные платежи привели к крупным недоимкам (в 1906 году пришлось отменить выкупные платежи)

Слайд 29: Земская реформа – 1864 год

До реформы местное управление осуществлялось руками чиновников и помещиков После реформы создается система местного самоуправления – губернские и уездные земские учреждения

Слайд 30: Земство

Главный орган - всесословное земское собрание Избиратели делились на 3 курии: землевладельческая, городская и крестьянская Первые две – имущественный ценз. Крестьянская курия – многоступенчатые выборы «гласных», сначала на сельском, потом на волостном сходе, одного от 3000 крестьянских наделов

Слайд 31: Зачем нужны земства?

Занимались местными хозяйственными вопросами: ремонтом дорог, содержанием школ, больниц и богаделен, созданием продовольственных запасов, борьбой с пожарами и т.п. Нанимали учителей, врачей, статистиков С населения взымался специальный земский налог

Слайд 32: Городская реформа – 1870 год

По образцу земской реформы И збирательное право предоставлялось мужчинам с 25-летнего возраста на основе имущественного ценза. Избиратели делились на три курии, каждая из которых уплачивала 1/3 городских налогов. Первая – богатые дворяне и купцы, финансисты, фабриканты и владельцы доходных домов. Третья курия, самая многочисленная, состояла из мелких лавочников и ремесленников. Каждая курия избирала 1/3 гласных городской думы.

Слайд 33: Городская реформа

Избирали г ородскую думу Полномочия думы касались только благоустройства ( школ, больниц, сиротских домов и богаделен, освещения, мощения улиц, попечения о торговле и промышленности и т.п.) Не имела контроля над полицией

Слайд 34: Судебная реформа – 1864 год

Дореформенный суд – сословный, судьи – без специального юридического образования После реформы – единые для всех суды и законы, запрет телесных наказаний (остались только для ссыльных, арестантов, штрафных солдат и матросов)

Слайд 35: Судебная иерархия

Уезд - Мировой судья Уездный съезд мировых судей Губерния – Окружной суд Несколько округов – Судебная палата Окружных судей и членов судебных палат назначал император Судьи были несменяемы.

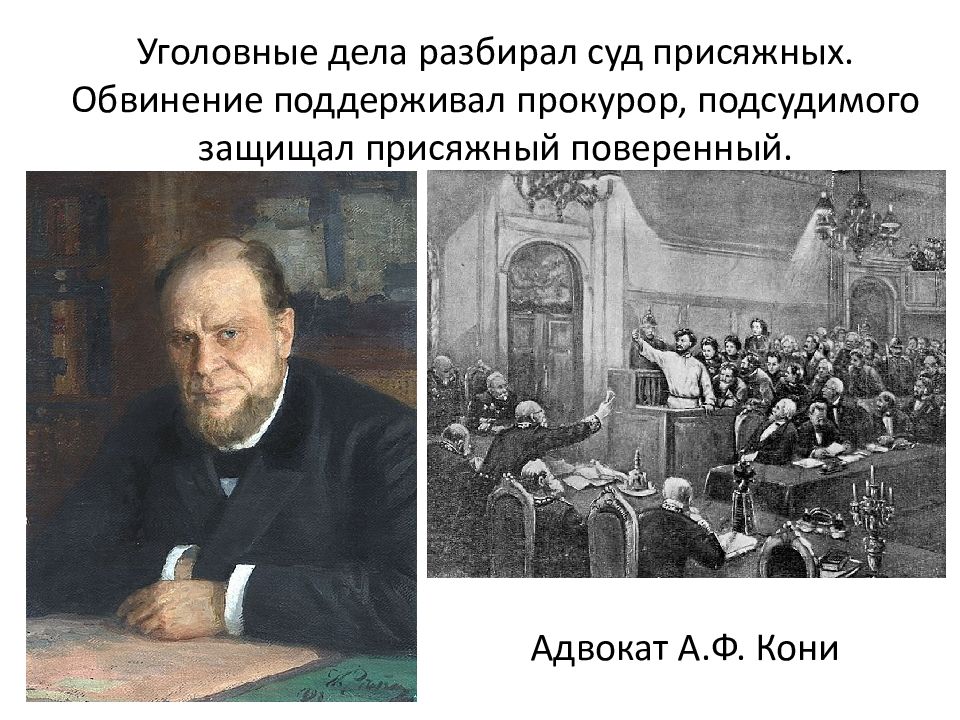

Слайд 36: Адвокат А.Ф. Кони

Уголовные дела разбирал суд присяжных. Обвинение поддерживал прокурор, подсудимого защищал присяжный поверенный.

Слайд 37: Реформа образования

Образование становится бессословным, но остается платным (доступно не всем). Начальные школы: Начальное образование можно было получить в государственных, земских и церковноприходских школах со сроком обучения 1–3 года. Для небогатых горожан учреждались 4-летние городские училища.

Слайд 38: Среднее образование

Можно было получить в 8-классной гимназии или 7-классной реальной гимназии (с 1871-1872 года – реальном училище) Выпускников гимназий принимали в университеты без экзаменов, реалистам нужно было сдать древние языки (поэтому они чаще шли в технические учебные заведения)

Слайд 40: Университетский устав – 1863 год

Университеты получили широкую автономию: Полиция не могла входить на их территорию Действовала собственная охрана и суд Советы университета и факультетов избирали ректора и деканов Собственная цензура, доступ к иностранной литературе

Слайд 41: Новые университеты: 1864 год – Одесский, 1878 год – Томский, 1831 год – снова открыт Варшавский

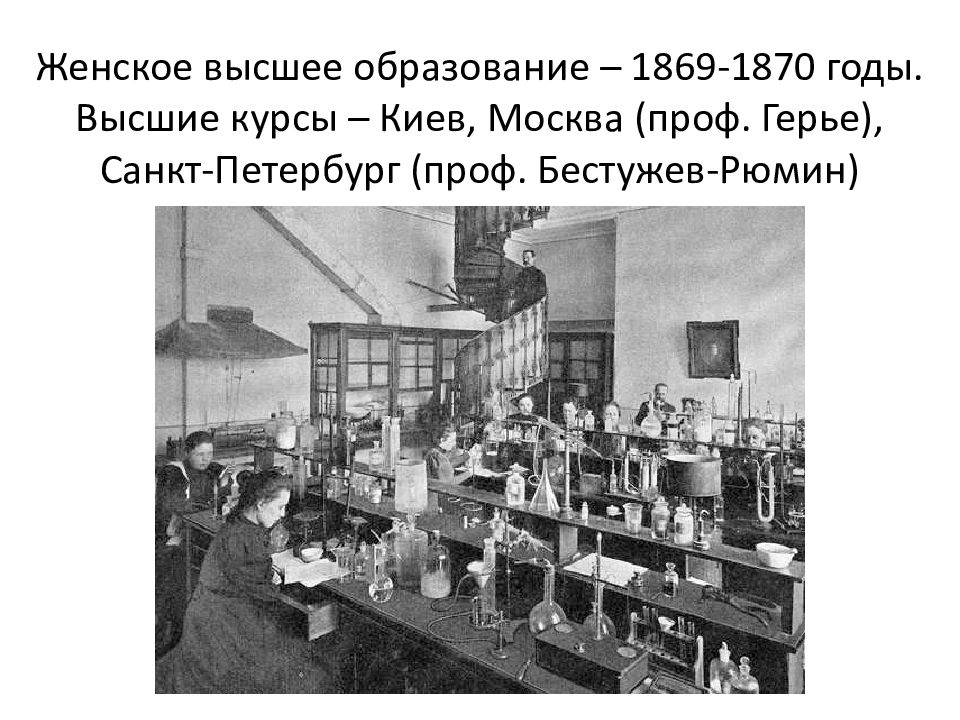

Слайд 42: Женское высшее образование – 1869-1870 годы. Высшие курсы – Киев, Москва (проф. Герье), Санкт-Петербург (проф. Бестужев-Рюмин)

Слайд 43: Военная реформа

1855 год – ликвидация военных поселений Военным министром назначен Д.А. Милютин Сокращение срока службы с 25 до 16 лет Улучшилось военное образование (военные гимназии) Снизились военные расходы в мирное время

Слайд 44: Отмена рекрутчины

Рекрутский набор: охватывал только часть населения, не создавал военных резервов В большинстве европейских стран уже введена всеобщая воинская повинность В России – затруднена большими размерами страны и плохими дорогами

Слайд 45: 1874 год – новый воинский устав

«Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности ». В армию призывали 20-летних на 6 лет (во флоте — на 7), пребывание в запасе — 9 лет. Имеющие высшее образование служили 6 месяцев, имеющие среднее образование — 2 года.

Слайд 46: Новый воинский устав

От службы освобождались единственные сыновья в семье и представители коренных народов Неграмотных солдат обязательно учили чтению и письму Но офицеры по-прежнему из дворянства, нижние чины – из горожан и крестьян

Слайд 48: Все в прошлом», В.М.Максимов, 1889 год

Слайд 49: Итоги реформ: сельское хозяйство

Россия оставалась аграрной страной – в городах проживало всего 8% населения Основная отрасль экономики – сельское хозяйство Помещичье землевладение сокращается, помещики распродают и закладывают земли. Почему?

Слайд 50: Кризис помещичьих хозяйств

Д о реформы у многих не было собственных инструментов, скота, пришлось закупать, нанимать батраков Большинство крестьян работали на помещика, отрабатывая долги по выкупным платежам. Платили им ниже, чем наемным батракам. Тем не мен Ряд хозяйств перестраиваются на капиталистический лад

Слайд 51: Положение крестьян

Наделы крестьян были недостаточными Выкупные платежи могли составлять 130-200% дохода от надела Действовала круговая порука – недоимки выплачивала община Землей распоряжалась община, она проводила переделы земли, практиковалась чересполосица Крестьянин не был заинтересован в изменении хозяйствования, улучшении земли

Слайд 53

« Одно из двух — или опека, крепостное право, со всеми их дурными, как и хорошими сторонами ; или свобода со всеми ее логическими последствиями, т.е. обогащение, самостоятельность для людей способных, трудолюбивых, бережливых, трезвых, наконец, владеющих необходимыми для самостоятельного хозяйства средствами, и — подчиненность, зависимость, батрачество — на долю неспособности, лени, невежества. Середины тут нет !». Редактор газеты «Весть» В.Д. Скарятин

Слайд 54: Роль общины

Сбор податей Полицейский надзор Сдерживала отток населения в город Поддерживала круговую поруку Правительство опасалось, что уничтожение общины приведет к массовому разорению крестьян

Слайд 56: Расслоение крестьянской общины

Зажиточные крестьяне – нанимали батраков, обрабатывали свою и купленную или арендованную землю, сельская буржуазия Крестьяне-середняки – существовали за счет доходов от наделов Крестьяне-бедняки, сохранившие хозяйства, но основной доход обеспечивала им работа по найму Сельские пролетарии – не вели своего хозяйства, нанимались батраками

Слайд 57: А.Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ « ИЗ ДЕРЕВНИ. 12 ПИСЕМ »

«С осени, когда еще есть запас ржи, едят вдоволь чистый хлеб. Придет нищий — подают кусочки. Но вот хозяин замечает, что «хлебы коротки». Едят поменьше, не три раза в сутки, а два, а потом один. Прибавляют к хлебу мякины. Есть деньги, осталось что-нибудь от продажи пеньки, за уплатой податей, — хозяин покупает хлеба. Нет денег — сбивается как-нибудь, старается достать вперед под работу, призанять… Когда нечего больше есть, дети, старухи, старики надевают сумы и идут в кусочки побираться по соседним деревням. Хозяин между тем хлопочет, ищет работу, достает хлеба. Разжился хозяин хлебом, дети уже не ходят в кусочки, и хозяйка опять подает кусочки другим. … Нет хлеба — в миру прокормиться можно кое-как до весны. С голоду никто не помирает благодаря этой взаимопомощи кусочками. Худо, когда не только хлеба, но и корму нет для скота. Скот в миру не прокормишь».

Слайд 58: Аграрное производство

Основная масса хлеба – крестьянские хозяйства Посевы увеличились на 4%, но сбор зерна – на 25% (более урожайные сорта) Рост экспорта хлеба (даже стало не хватать на внутреннем рынке)

Слайд 59: Промышленность и торговля

В промышленности - спад, особенно на Урале (металлургические заводы) Приписные и посессионные рабочие покидали свои рабочие места Многие предприятия и мануфактуры закрывались Только в середине 1860-х – спад преодолен Растет производительность, идет механизация производства

Слайд 61: Тяжелая промышленность и транспорт

Растет выплавка чугуна Главный металлургический район – Урал Новый металлургический район – Донецкий Но все еще распространен ручной труд, мало машин. Россия импортировала чугун, железо, каменный уголь. Развивается машиностроение: производство паровозов, рельс, вагонов

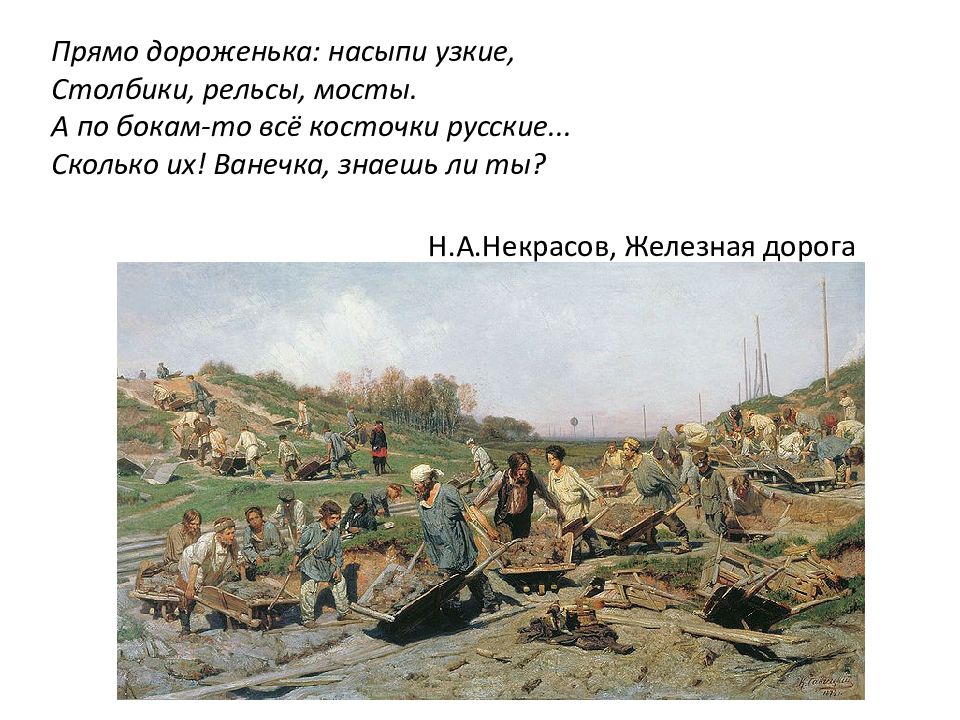

Слайд 62

Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские... Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты ? Н.А.Некрасов, Железная дорога

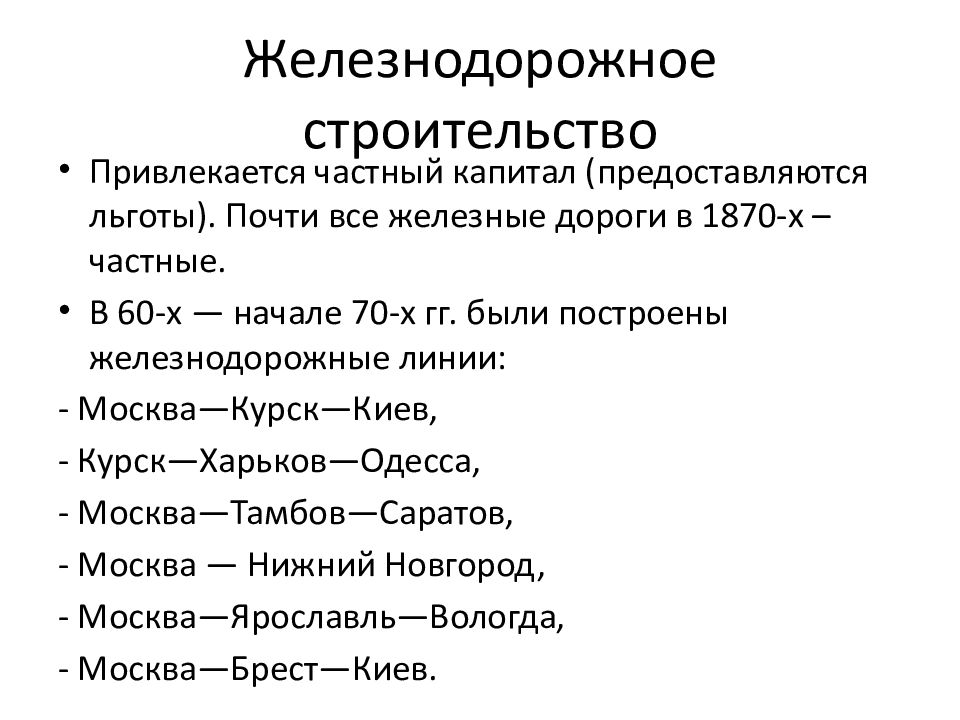

Слайд 63: Железнодорожное строительство

Привлекается частный капитал (предоставляются льготы). Почти все железные дороги в 1870-х – частные. В 60-х — начале 70-х гг. были построены железнодорожные линии: - Москва—Курск—Киев, - Курск—Харьков—Одесса, - Москва—Тамбов—Саратов, - Москва — Нижний Новгород, - Москва—Ярославль—Вологда, - Москва—Брест—Киев.

Слайд 64: Нижегородский вокзал, 1862 год

В 1861 г. протяженность железных дорог в России составляла 1,5 тыс. верст, то к 1871 г. — свыше 11 тыс., к 1876 г. — 17,6 тыс., а к 1880 г. — 22 тыс. верст.

Слайд 65: Взлеты и падения

В 1860-70-х – экономический (в т.ч. промышленный) подъем. Создавались акционерные общества, банки, ж/д и пароходные товарищества Иностранные капиталовложения невелики, в основном – в железные дороги В 1873-1876 году – спад ж/д строительства и кризис тяжелой промышленности

Слайд 66: Влеты и падения

Новый подъем – 1877-1878 годы, Русско-турецкая война, высокие урожаи И новый спад, кризис и длительная депрессия – в начале 1880-х годов

Слайд 67: Предпринимательство и торговля

Экспорт: треть экспорта – пшеница, также лес, лен, масло, кожи, шерсть, сахар. Импорт: хлопок, металл, машины, уголь, нефть, чай и предметы роскоши. Главные торговые партнеры: Германия и Англия.

Слайд 68: Урбанизация

К началу XX века в 17 городах более 100 тыс. жителей Складывается русская буржуазия (купцы, мещане, разбогатевшие крестьяне) В городе много наемных рабочих. Условия труда тяжелые, распространен детский труд. Рабочий день продолжался 12-14 часов. Часто зарплаты выдавались не деньгами, а купонами в фабричные лавки

Слайд 69: Впечатления современников

«Ужинали и ложились спать на том же катке, на котором работали. Спали вповалку, но у каждого была своя постель — подушка с засаленной, годами не стиранной наволочкой, какая-нибудь войлочная подстилка и грязное ситцевое одеяло ». «Видим еще детей, которые подметают около машин, и ползая, вытирают рваной пряжею грязь с шестерен и колес. Все, как взрослые, так и дети, работают стоя в продолжении двенадцати часов в сутки … и ни на минуту не присядут под опасением штрафа : работают они без обуви, разувшись, и голыми ногами ходят по каменному полу».

Слайд 71: Основные задачи

Главная цель – пересмотр условий Парижского мира Сближение с Францией (Англия являлась серьезным конкурентом в Азии, а интересы России и Франции не пересекались) Наполеон III был заинтересован в союзе с Россией против Италии и Австрии 1859 год – Русско-Французский договор

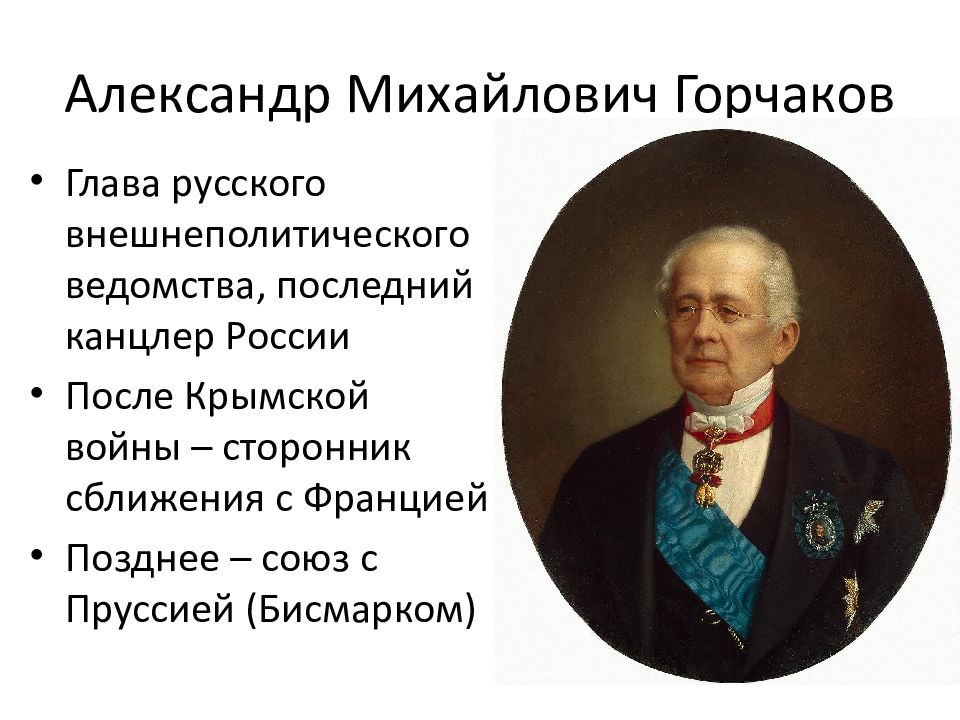

Слайд 72: Александр Михайлович Горчаков

Глава русского внешнеполитического ведомства, последний канцлер России После Крымской войны – сторонник сближения с Францией Позднее – союз с Пруссией (Бисмарком)

Слайд 73: Смена политических ориентиров

1863 год – Польское восстание Англия требует независимость для Польши Франция – вынести вопрос на европейский конгресс Пруссия – на дружеских позициях (обещала воспрепятствовать высадке иноземных войск на побережье Балтийского моря)

Слайд 74: Ф.И.Тютчев, 1871 год

Да, вы сдержали ваше слово: Не двинув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова Родная русская земля — И нам завещанное море Опять свободною волной, О кратком позабыв позоре, Лобзает берег свой родной

Слайд 75: Отмена условий Парижского мира

1870 год – Франко-Прусская война Россия формально придерживается нейтралитета (на деле поддерживает Пруссию) После поражения Франции Россия отказывается соблюдать условия Парижского мира В 1871 году на Лондонской конференции был изменен режим проливов: султан получил право открывать проливы для военных кораблей

Слайд 76: После Франко-Прусской войны

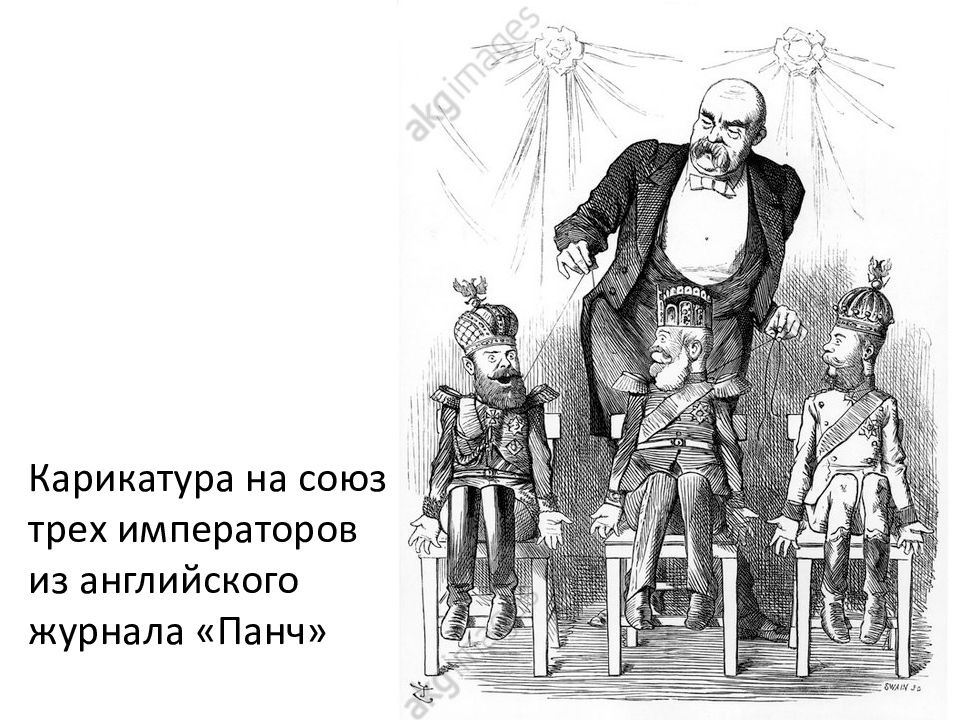

В обществе скорее сочувствуют Франции В высших кругах опасаются нового сильного игрока на политической арене (бывшей Пруссии, ныне Германской Империи) 1873 год – Россия, Пруссия и Австрия заключают соглашения – «Союз трех императоров». Каждый преследовал свои цели. (Распался после Русско-турецкой войны)

Слайд 78: Балканский кризис

1870-е годы – подъем национально-освободительных движений 1875 год – Босния и Герцеговина 1876 год – Болгария Восстания были подавлены турками, никто из европейских стран не поддержал Балканы кроме России Сербия и Черногория объявляют Турции войну

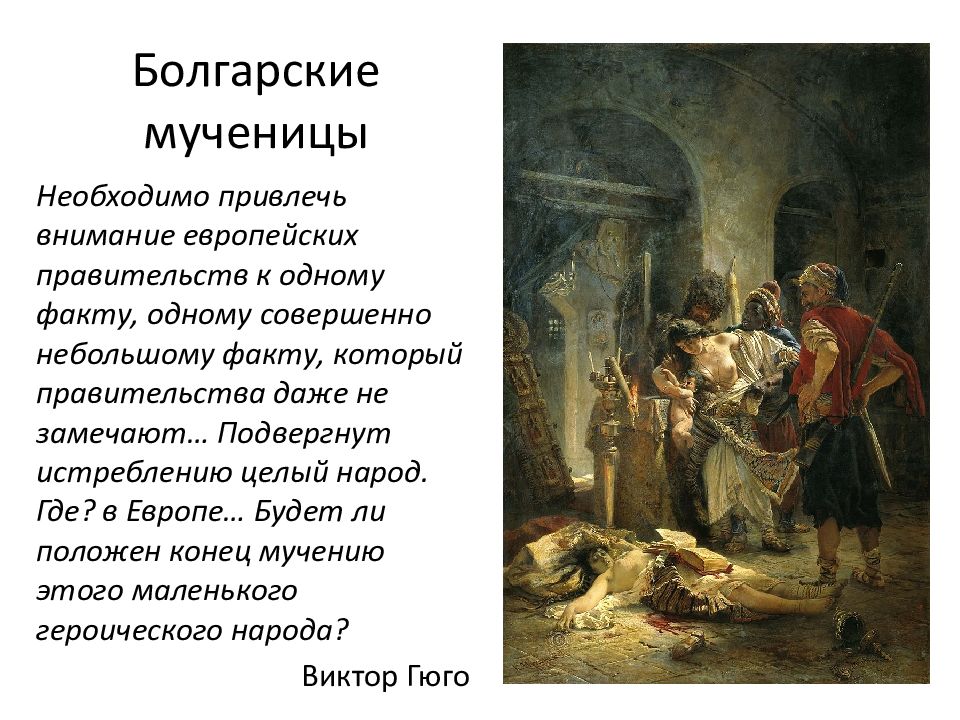

Слайд 79: Болгарские мученицы

Необходимо привлечь внимание европейских правительств к одному факту, одному совершенно небольшому факту, который правительства даже не замечают… Подвергнут истреблению целый народ. Где? в Европе… Будет ли положен конец мучению этого маленького героического народа ? Виктор Гюго

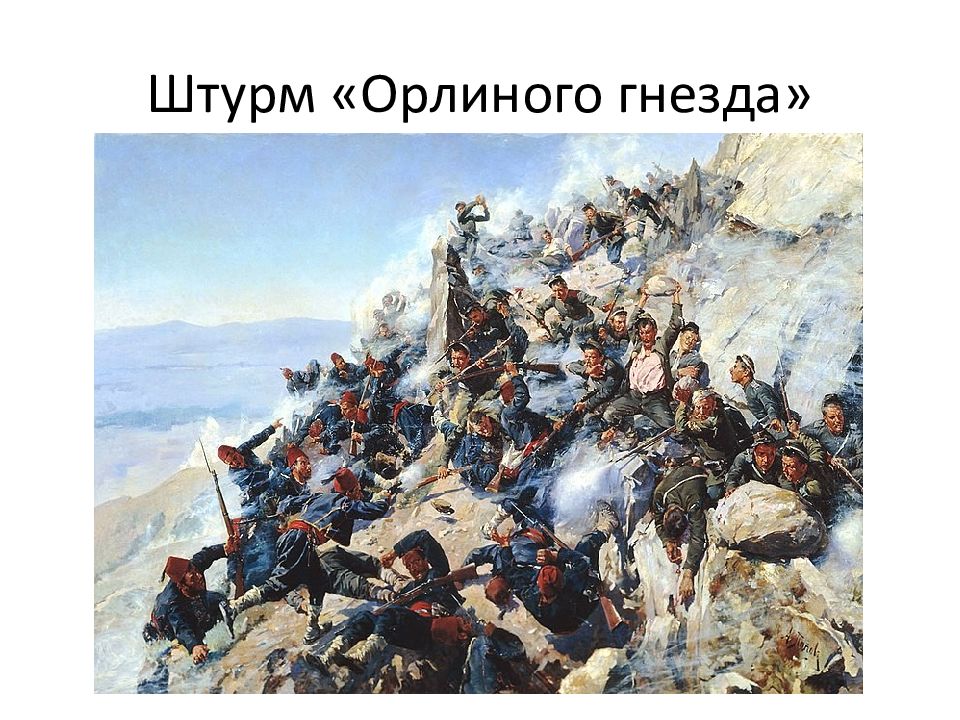

Слайд 82: Осада Плевны

Оброной командовал Осман-паша Гарнизон: 19 тыс. человек Взять Плевну с ходу не удалось, было предпринято три штурма, но неудачных Вылазка турок из города напротив была успешной (погибло более 1000 русских) Было принято решение о полной блокаде города

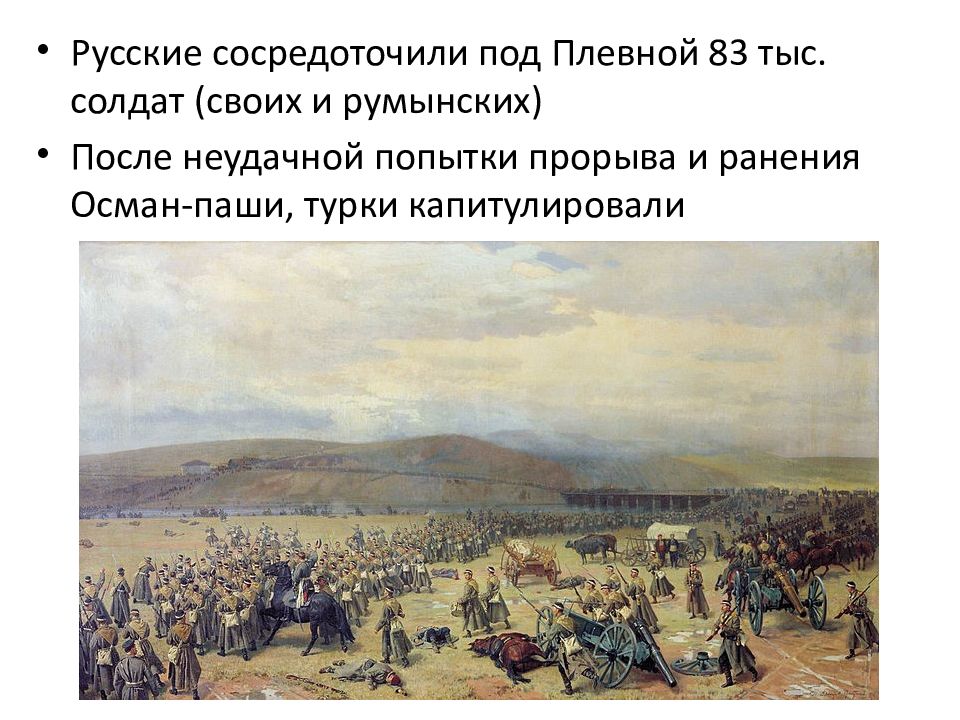

Слайд 83

Русские сосредоточили под Плевной 83 тыс. солдат (своих и румынских) После неудачной попытки прорыва и ранения Осман-паши, турки капитулировали

Слайд 85: Шипкинский перевал

Из-за затянувшейся осады Плевны русские войска переходят к обороне Чтобы не дать туркам объединить силы нужно было удержать Шипкинский перевал

Слайд 86: Оборона Шипки – август-декабрь 1877 года

У генерала Столетова было всего 7,3 тыс. солдат. Их атаковали 26,5 тыс. турок В результате шестидневной (9-15 августа) битвы турки были отброшены Только после взятия Плевны русские подтянули войска к перевалу и разбили турок под Шипкой. Был открыт путь на Адрианополь и Константинополь

Слайд 90: Военные успехи

Русские войска зимой преодолевают Балканский хребет Занимают Андрианополь и уже готовятся ко вступлению в Константинополь Англия объявляет о намерении ввести флот в Дарданеллы. В январе подписывается перемирие

Слайд 91: Сан- Стефанский мирный договор

Турция признала независимость Сербии, Черногории и Румынии. Болгария стала автономным княжеством, платящим дань Порте. Болгария могла содержать национальную армию и избирать князя, которого затем утверждали в Константинополе. Россия получила право в течение двух лет содержать в Болга рии войска. России возвращалась Южная Бессарабия, утраченная в 1856 г. На Кавказе Россия получала Карс, Ардаган и Батум.

Слайд 92: Берлинский трактат – 1 июля 1878 года

В Балканских странах условия мира были встречены с восторгом, но Англия и Австро-Венгрия остались недовольны В Берлине созван международный конгресс: Территория Болгарии была значительно уменьшена. - Восточная Румелия осталась провинцией Турции, имеющей лишь ограниченную автономию. - Южная Добруджа перешла к Румынии. - Болгария утратила выход к Эгейскому морю. Македония осталась за Турцией. Уменьшилась также территория Черногории. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину

Слайд 94: Итог

Провал российской дипломатии Крах Союза трех императоров Обострение отношений с Германией Снова курс на сближение с Францией

Слайд 96: Средняя Азия

Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский э мират Отсталые государства, феодальный строй с элементами рабовладения Кочевое хозяйство Среднеазиатские государства воевали друг с другом и Ираном, Россия до 2-й половины XIX века почти не вмешивалась

Слайд 98: Завоевание Средней Азии

В 1864–1865 гг. русские войска под командованием генерала Черняева вступили в южный Казахстан и северные районы Средней Азии. В 1867 г. в Ташкенте было создано туркестанское генерал-губернаторство. Обострились отношения с Англией, которая считала Среднюю Азию своей сферой влияния

Слайд 99: Договор с Англией – 1873 год

Англо-русское соглашение 1873 года включило Среднюю Азию в русскую сферу влияния, а Афганистан — в английскую В 1873 г. русские войска захватили Хивинское ханство Кокандское ханство в 1876 г. было ликвидировано и включено в состав Туркестанского края.

Слайд 100: Политика в Средней Азии

К 1880-м годам завоевание Средней Азии завершено (под командованием генерала Скобелева) Колониальная политика с опорой на местную знать и духовенство Сырьевой придаток, прежде всего – поставщик хлопка

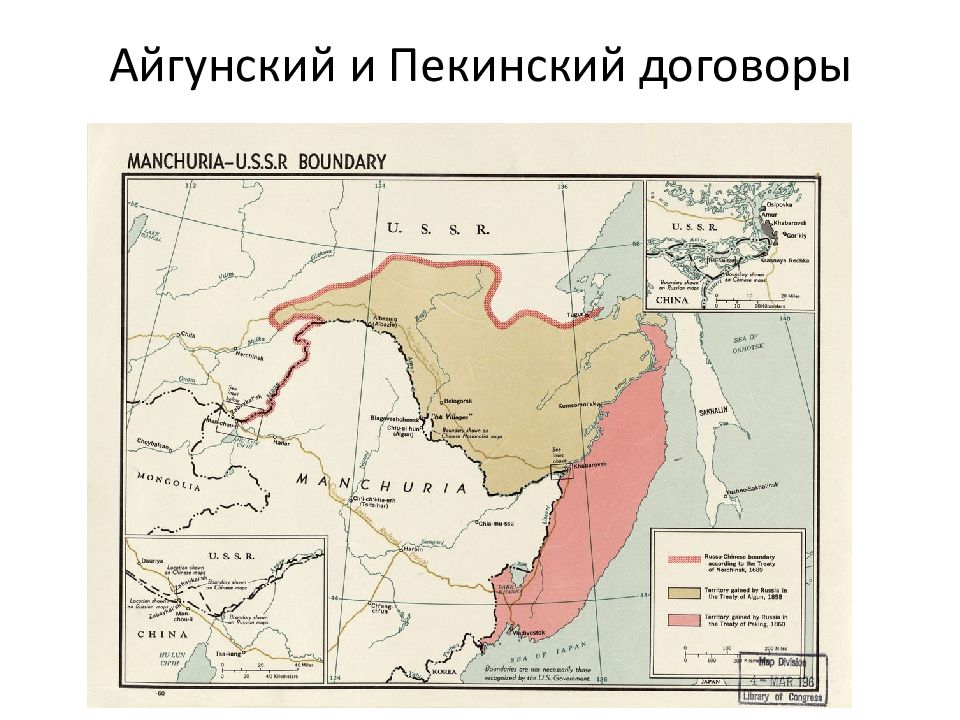

Слайд 101: Дальний Восток

На Дальнем Востоке основными внешнеполитическими партнерами России являлись Китай и Япония. В 1858 г. Россия и Китай подписали А йгунский договор о разграничении территорий в Приамурье. (граница - по реке Амур) В 1860 г. был подписан Пекинский договор, закрепивший за Россией Уссурийский край (граница по реке Уссури) В 1875 г. по Петербургскому договору с Японией ЮжныйСахалин отошел к России, а северные Курилы — к Японии.

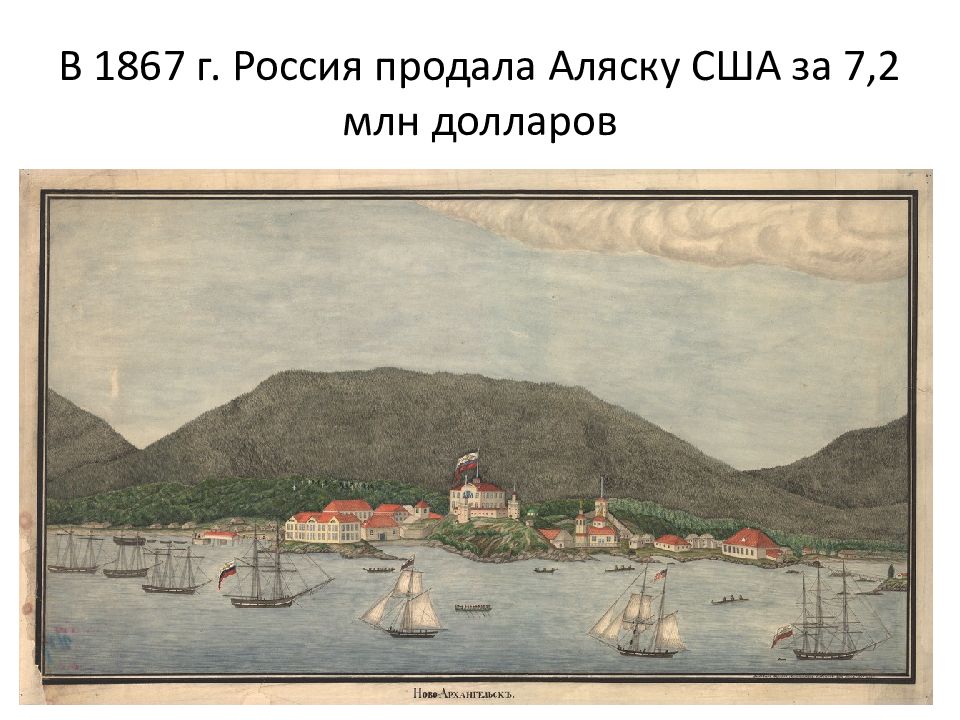

Слайд 103: Аляска

Россия владела тихоокеанским побережьем Аляски Население: 50 тыс. аборигенов и всего около 600 русских Важно поддерживать хорошие отношения с США (против Англии) Трудно удерживать колонию (тратятся деньги из бюджета) На Аляске найдено золото – остановить американских переселенцев невозможно

Слайд 106: Вопрос об ограничении монархии

Либеральная общественность поддерживает реформы В 1865 г. – адрес от московского дворянского собрания. Просило «увенчать здание реформ » созывом всероссийского земства и центрального дворянского представительства. «Я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски ». Александр II

Слайд 108: Ишутинский кружок

Студенческий кружок под руководством Н.А. Ишутина Мечтали о построении социалистического общества, пытались создавать рабочие артели Часть ишутинцев пришла к выводу о насильственном социалистическом перевороте. Создают тайное общество «Ад»

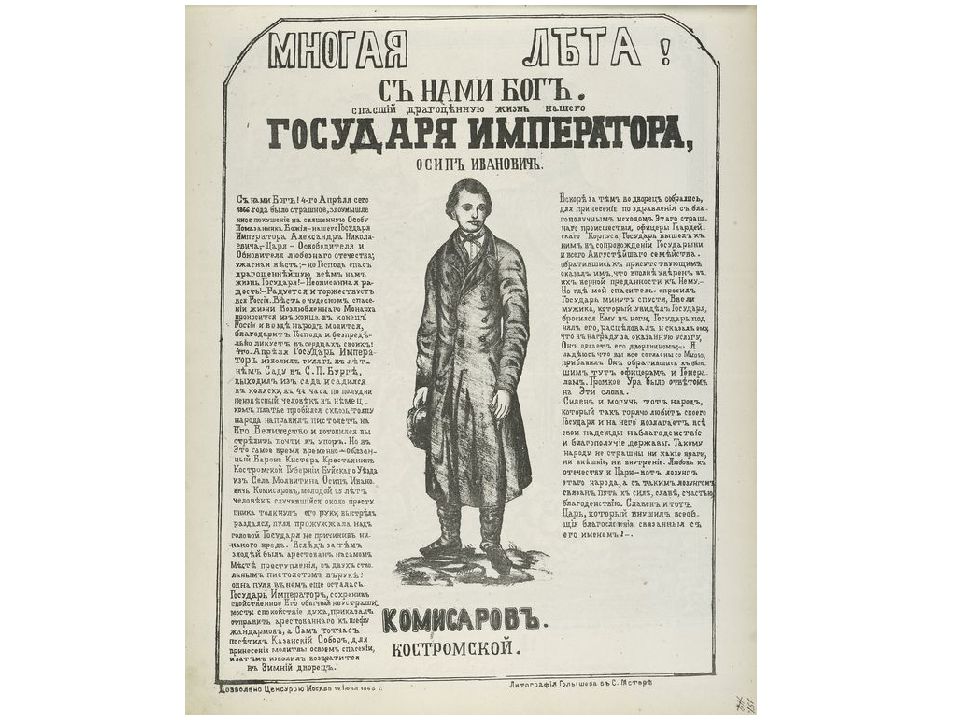

Слайд 109: Цареубийство

Чтобы «разбудить» Россию, члены организации решили совершить террористический акт На роль убийцы был выбран Дмитрий Каракозов 4 апреля 1866 года Каракозов стрелял в Летнем саду в государя и промахнулся

Слайд 111

Почему ты стрелял в меня ? Потому что ты обманул народ, обещал землю и не дал!

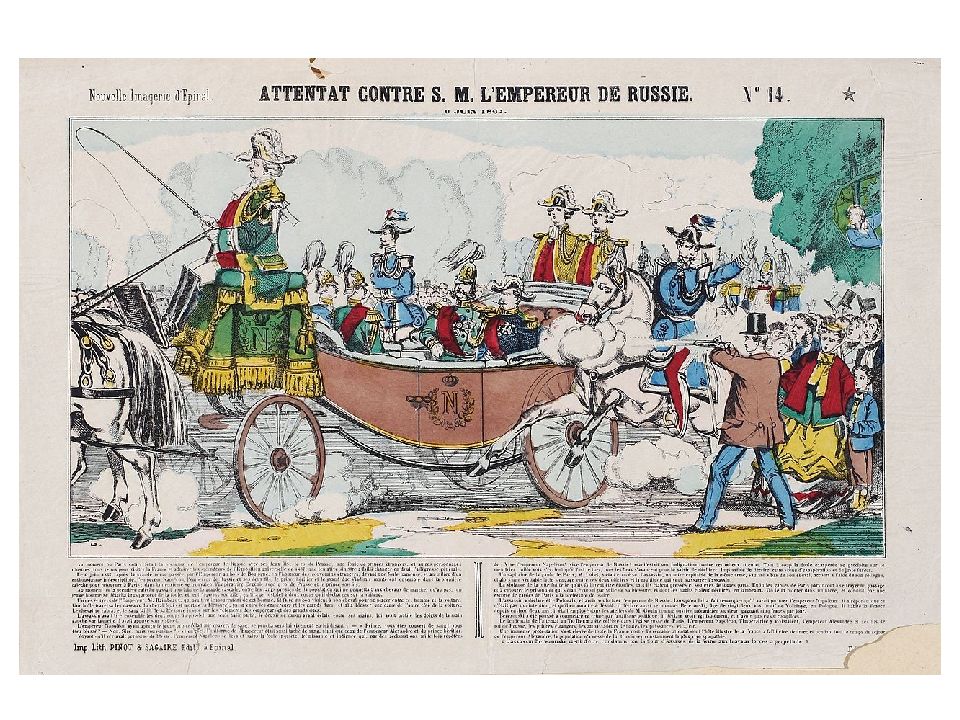

Слайд 112: 1867 год – покушение на Александра II. Польский террорист Березовский стрелял в государя в Париже

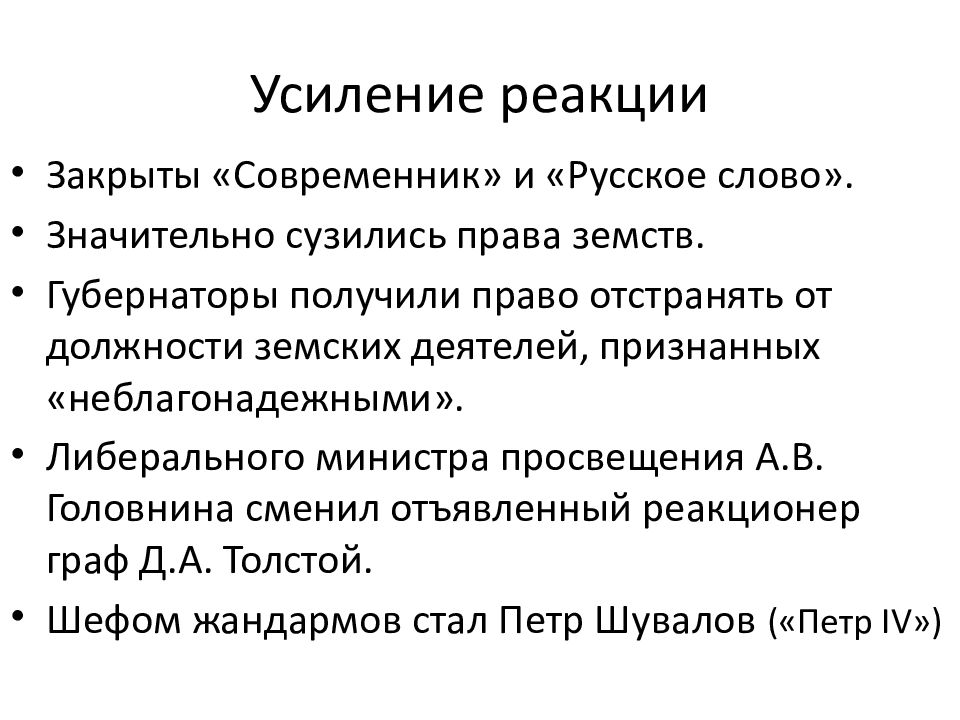

Слайд 114: Усиление реакции

З акрыты «Современник» и «Русское слово». Значительно сузились права земств. Губернаторы получили право отстранять от должности земских деятелей, признанных « неблагон адежными». Либерального министра просвещения А.В. Головнина сменил отъявленный реакционер граф Д.А. Толстой. Шефом жандармов стал Петр Шувалов («Петр IV »)

Слайд 116

Над Россией распростертой Встал внезапною грозой Петр по прозвищу четвертый, Аракчеев же второй. (Ф.И. Тютчев)

Слайд 117: Нечаевщина

Сергей Геннадьевич Нечаев – родом из крестьянской семьи Сдал экстерном г имназический курс, поступил в Технологический институт Деспотичный, самолюбивый Принимал участие в студенческих волнениях В 1868 году ездил в Швейцарию, встречался с Герценом, Огаревым, Бакуниным

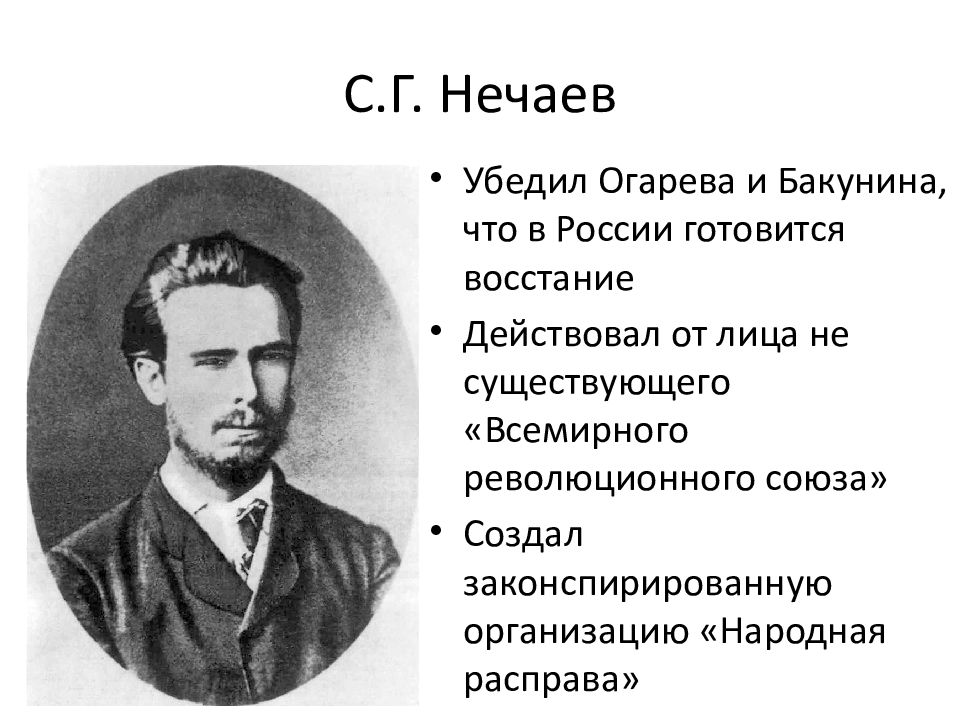

Слайд 118: С.Г. Нечаев

Убедил Огарева и Бакунина, что в России готовится восстание Действовал от лица не существующего «Всемирного революционного союза» Создал законспирированную организацию «Народная расправа»

Слайд 119: Народная расправа

Делилась на «пятерки», каждый член организации знал только членов своей «пятерки» Объединялись в отделения, подчиненные Комитету Полагал, что в феврале 1870 года грянет крестьянский бунт и Народная расправа его возглавит «Катехизис революционера»

Слайд 120: Убийство студента Иванова

Один из членов «Народной расправы», студент Иван Иванов, усомнился в существовании «комитета» и в полномочиях Нечаева. По приказу Нечаева в ноябре 1869 г. Иванов был убит. Полиция раскрыла убийство, четверо нечаевцев были приговорены к многолетней каторге. Сам Нечаев сумел скрыться и вновь добрался до Швейцарии.

Слайд 121: Арест и смерть

Нечаев был арестован в Цюрихе и выдан российским властям Содержался в Петропавловской крепости как особо опасный узник. Вел пропагандистскую деятельность, готовил побег В 1883 году Нечаев умирает в тюрьме

Слайд 122: Народничество

Идеология народничества – переход к социализму минуя капитализм Развитие капитализма – не прогресс, а упадок, капитализм чужд России Интеллигенция находится в неотплатном долгу перед народом

Слайд 123: Как же вернуть долг народу?

Либеральные народники – шли на службу в земство, стремились облегчить участь крестьян Несли в крестьянскую среду либеральные идеи, пытались объяснить преимущества коллективного хозяйства Революционно настроенные народники считали, что земство бесправно. Призывали интеллигенцию готовить революцию.

Слайд 125: Бунтарское направление в народничестве

Михаил Александрович Бакунин Проповедовал анархизм – полное отрицание государства «Русский крестьянин – прирожденный социалист» Призывал к немедленной революции, задача интеллигенции – связь между бунтовщиками

Слайд 126: Пропагандистское направление

Петр Лаврович Лавров Революция имеет смысл, если общество готово к нему Без подготовки революция превратится в кровавый бессмысленный бунт Задача интеллигенции – подготовить народ к революции, распространять социалистические взгляды

Слайд 127: Заговорщическое направление

Петр Никитич Ткачев Отвергал принцип, что революция должна быть делом самого народа Это задача революционного меньшинства, объединенного в законспирированную организацию Захват власти – в ближайшее время. У самодержавия нет опоры. Террор.

Слайд 128: Революционные кружки 1860-70х годов

1869 год – кружок « чайковцев ». Против « нечаевщины ». Равенство и доверие. В кружке состояли Н.В. Чайковский, М.А. Натансон, А.И. Желябов, П.А. Кропоткин, А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, С.Л. Перовская, Л.А. Тихомиров Р аспространяли произведения Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, «Капитал» К. Маркса, « Историю Пугачевского бунта», На основе кружка « чайковцев » в 1871 г. возникло «Большое общество пропаганды».

Слайд 129: Долгушинцы »

1872 год – кружок А.В. Долгушина Подпольная типография, издали прокламацию «К русскому народу» Прокламация «К интеллигентным людям» - призыв молодежи в ряды пропагандистов 1873 год – начали распространять свои прокламации в Московской губернии. Большинство были арестованы, сам Долгушин умер в тюрьме.

Слайд 130

А.И. Герцен Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам куда?.. В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки…

Слайд 131: Хождение в народ – 1874 год

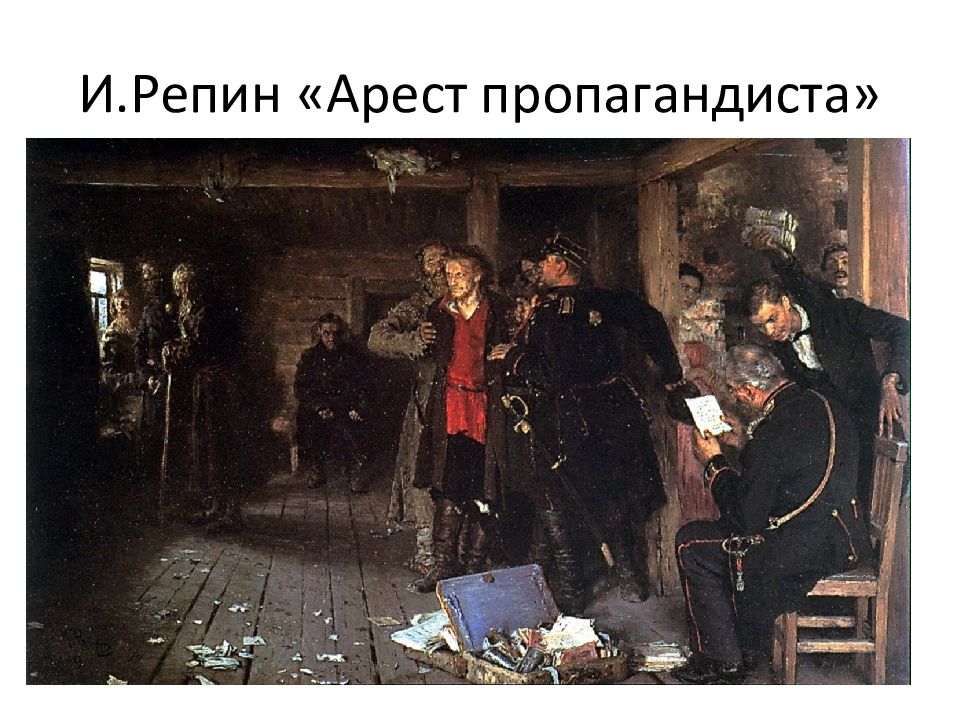

От пропаганды – к прямым попыткам взбунтовать крестьян Считали, что народ готов к революции Народники (преимущественно, студенты) переодевались, выдавали себя за крестьян и мастеровых, ищущих работы Призывы успеха не имели, большая часть участников была схвачена самими крестьянами

Слайд 133: Неудача

Было арестовано около 1500 человек В 1877 году был организован один из самых громких политических процессов – «Процесс 193-х» 28 чел. были приговорены к каторге на срок от 3 до 10 лет, 32 — к тюремному заключению, 39 — к ссылке. В 1874-1876 году были попытки организовывать земледельческие коммуны, но те тоже просуществовали недолго

Слайд 134: Земля и воля 1870-х годов

Появилась необходимость в единой организации 1876 год – новая «Земля и воля» «Основной кружок» - А.И. Желябов, А.А. Квятковский, С.М. Кравчинский, А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, М.А. Натансон, С.Л. Перовская, Г.В. Плеханов, Я.В. Стефанович, Л.А. Тихомиров, В.Н. Фигнер, М.Ф. Фроленко

Слайд 136: Направления деятельности

Пропагандистская деятельность: деревенская, рабочая, интеллигентская группы Особая группа занималась подделкой документов Подпольная типография печатала газеты и прокламации Важное направление – дезорганизационная и террористическая деятельность

Слайд 137: Программа «Земли и воли»

Основная цель – анархия и коллективизм Переход всей земли крестьянам и ее равномерное распределение Гражданские свободы Свобода самоопределения для отдельных частей империи (национальных окраин) Каждая община сама выбирает правительство и форму власти

Слайд 138: 1876 год – первая публичная политическая манифестация в России

Около Казанского собора собралось 400 рабочих и студентов Отслужили молебен за здравие ссыльного Николая Чернышевского Плеханов выступил перед собравшимися с речью, призывающей к революции 30 демонстрантов были арестованы, четверо попали на каторгу, 14 — в ссылку

Слайд 139: Чигиринское дело

1877 год – народниками Стефановичем и Дейчем была создана тайная организация крестьян При помощи подложной царской грамоты привлекли более 3000 крестьян в «Тайную дружину» Организация была раскрыта, сотни крестьян арестованы, народникам удалось скрыться

Слайд 140: Рабочее движение

Рост промышленности => рост рабочего движения К 1870-м годам число стачек выросло до 300 (Путиловский завод бастовал 11 раз за 10 лет) Требования – экономические (уменьшение штрафов, сокращение рабочего дня) Газеты заговорили о «рабочем вопросе» Появляются рабочие организации – « Южнороссийский союз рабочих» в Одессе, «Северный союз русских рабочих» в Петербурге

Слайд 141: Народнический террор

Невозможно вести пропаганду легальными методами Полицейские преследования инакомыслящих Даже народники-пропагандисты склоняются к террору Сначала террор носит характер мщения

Слайд 144: Разгар террора

В 1878-1879 годах по России прокатилась волна громких политических убийств: начальник одесских жандармов Гейкинг, шеф жандармов Мезинцов, харьковский генерал-губернатор Кропоткин. Апрель 1879 года – народник Соловьев стрелял в Александра II. Соловьев был пойман и повешен, в России введен чрезвычайный режим

Слайд 145: Раскол «Земли и воли»

В организации начались разногласия между сторонниками политической борьбы и террора и пропагандистским крылом В 1879 году организация раскололась на две части: «Черный передел» и «Народную волю»

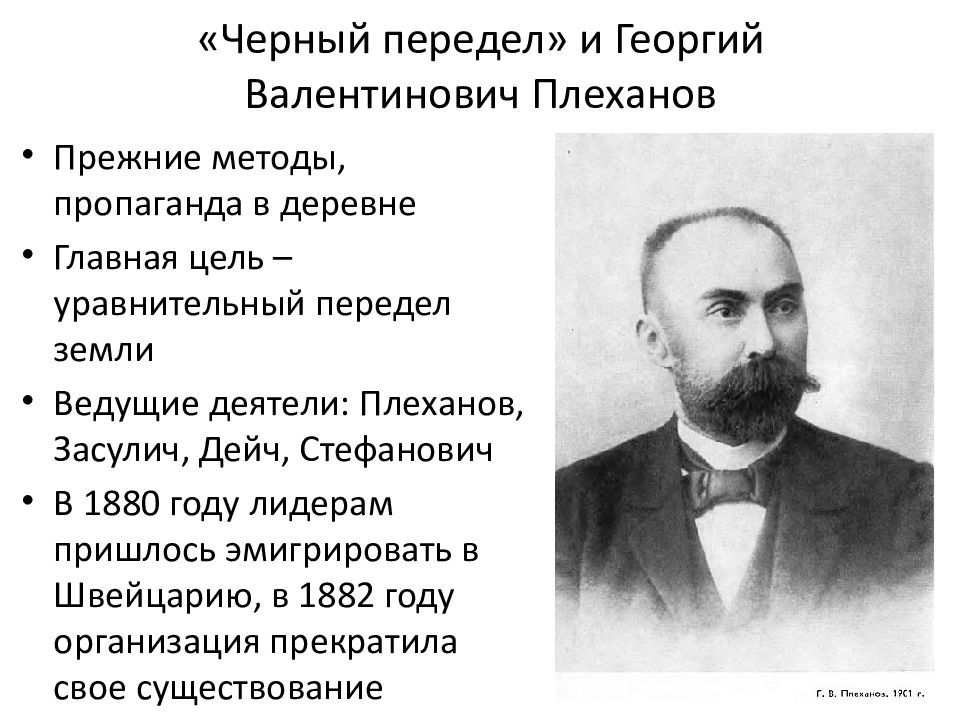

Слайд 146: Черный передел» и Георгий Валентинович Плеханов

Прежние методы, пропаганда в деревне Главная цель – уравнительный передел земли Ведущие деятели: Плеханов, Засулич, Дейч, Стефанович В 1880 году лидерам пришлось эмигрировать в Швейцарию, в 1882 году организация прекратила свое существование

Слайд 147: Народная воля»

Политическая борьба Конспиративная организация во главе с Исполнительным комитетом ИК подчинялись отделения и боевые группы В «Народной воле» состояло около 2000 человек в 50 городах России

Слайд 148: Программа «Народной воли»

Широкое народное представительство, имеющее полную власть Передача крестьянам земли, а фабрик и заводов – рабочим Гражданские свободы, всеобщее избирательное право

Слайд 149: Деятельность партии

Пропагандистская и агитационная. Популяризация социалистических идей, критика существующего строя. Разрушительная и террористическая. Уничтожение вредных лиц в правительстве, защита партии от шпионства. Партия должна будет взять на себя организацию переворота, а не дожидаться, когда народ сможет обходиться без нее

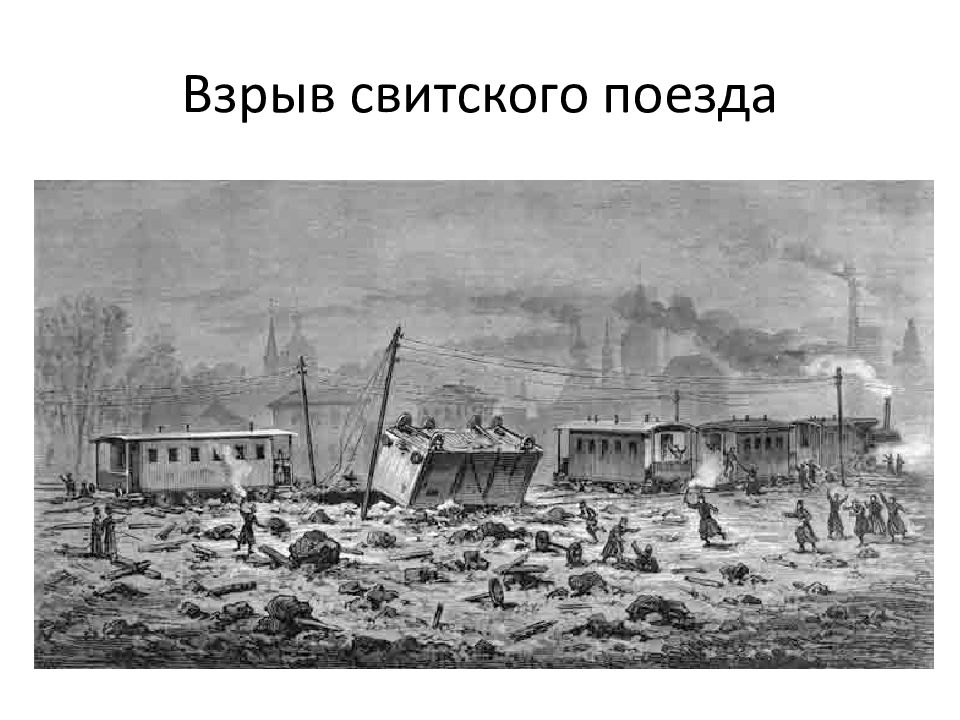

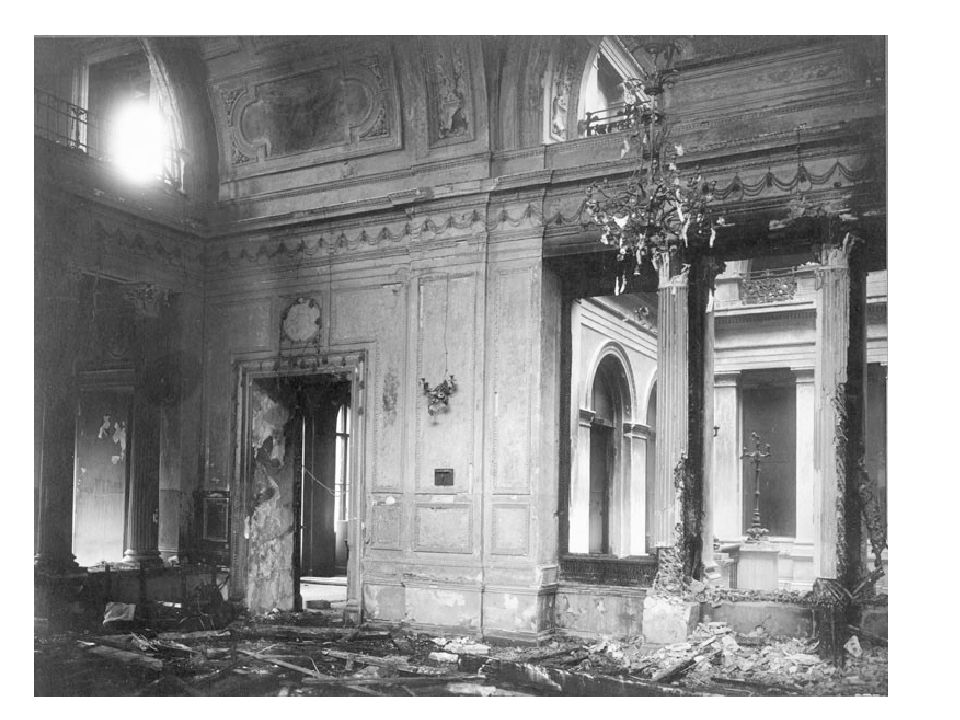

Слайд 150: Охота» на Александра II

На съезде партии народовольцы вынесли смертельный приговор Александру II 1879 год – попытка подрыва царского поезда (пострадал поезд свиты) 1880 год – народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце (торжественный обед отложили, царь остался невредим, погибли 10 и пострадали 50 солдат из караула)

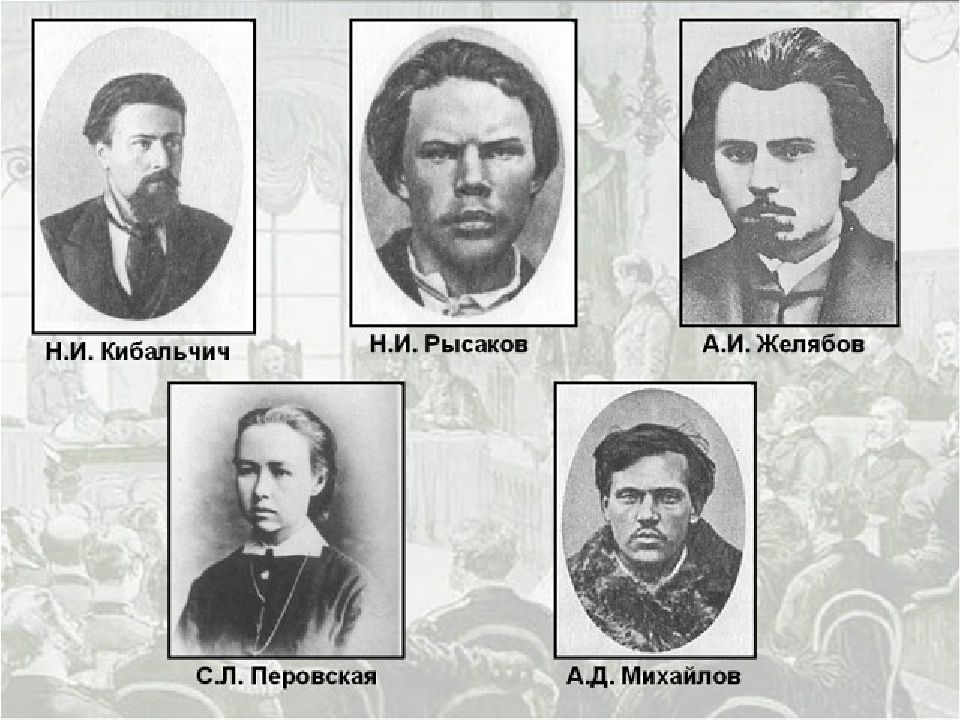

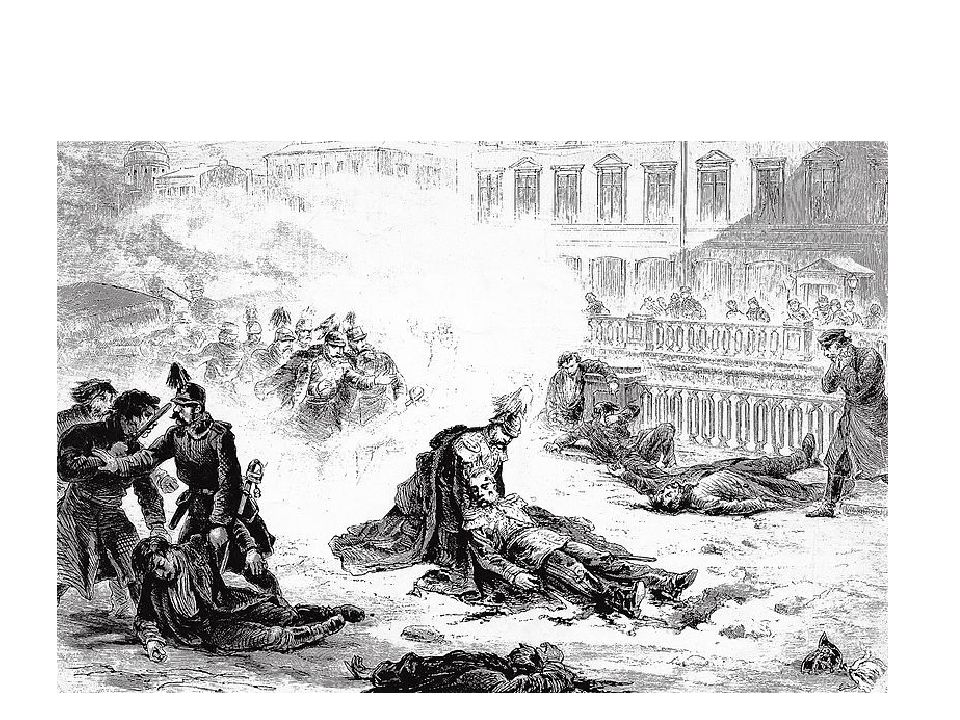

Слайд 154: Убийство Александра II 1 марта 1881 года

На Малой Садовой, где регулярно ездил государь, были расставлены метальщики с ручными бомбами Н.И. Рысаков бросил первую бомбу в карету, И.И. Гриневицкий через несколько минут метнул снаряд под ноги государю Спустя несколько часов Александр II скончался от ран

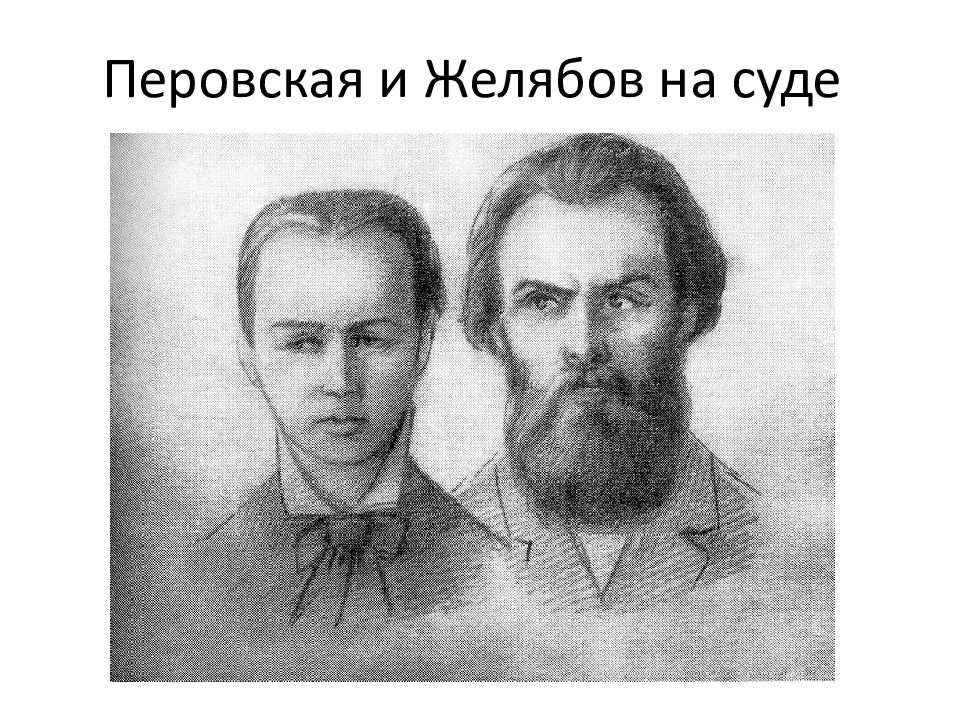

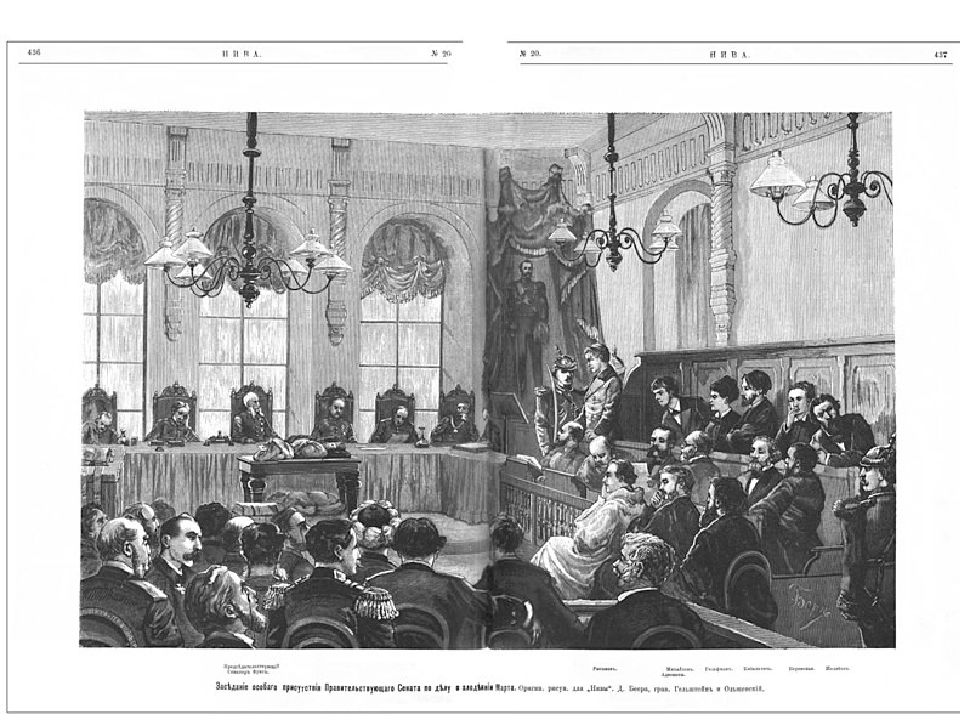

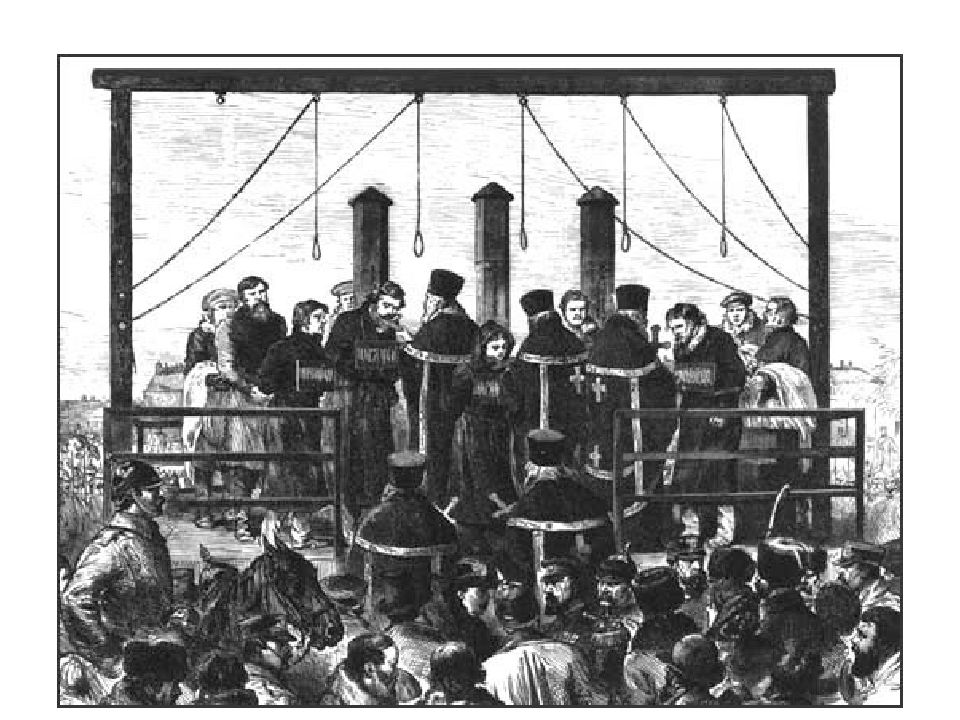

Слайд 157: Суд и казнь

Рысаков выдал остальных участников покушения Суд приговорил Желябова, Перовскую, Кибальчича, Рысакова, третьего метальщика Т. Михайлова и хозяйку явочной квартиры Г.М. Гельфман к повешению. Александр III отказался помиловать цареубийц, 3-го апреля были казнены все, кроме Гельфман

Слайд 161: Борьба с террором: либералы и консерваторы

В 1870-е годы либералы – в оппозиции к власти Пытались договориться с народниками о прекращении террора Готовы были идти на компромисс с властью в обмен на расширение прав земства Консерваторы : нужно замедлить реформы Против представительских органов и конституции

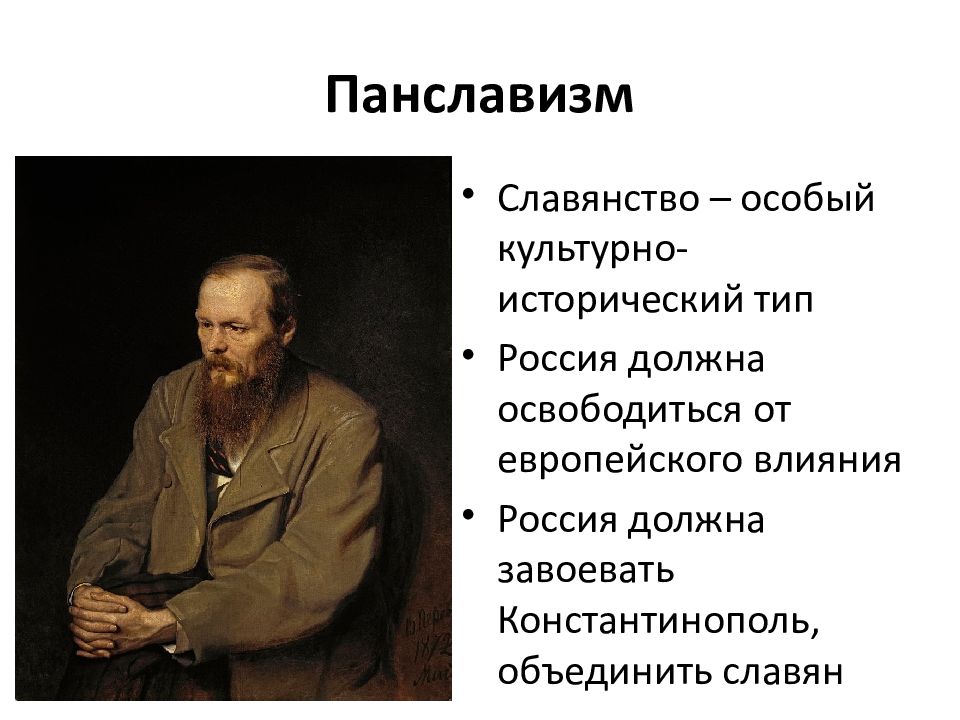

Слайд 162: Панславизм

Славянство – особый культурно-исторический тип Россия должна освободиться от европейского влияния Россия должна завоевать К онстантинополь, объединить славян

Слайд 163: Политика Лорис -Меликова

Для борьбы с террором была создана Верховная распорядительная комиссия. Ее возглавил Михаил Тариэлович Лорис -Меликов Получил диктаторские полномочия Политика Лорис -Меликова: сочетать жестокое преследование «злоумышленников» и сотрудничество с «благомыслящими людьми».

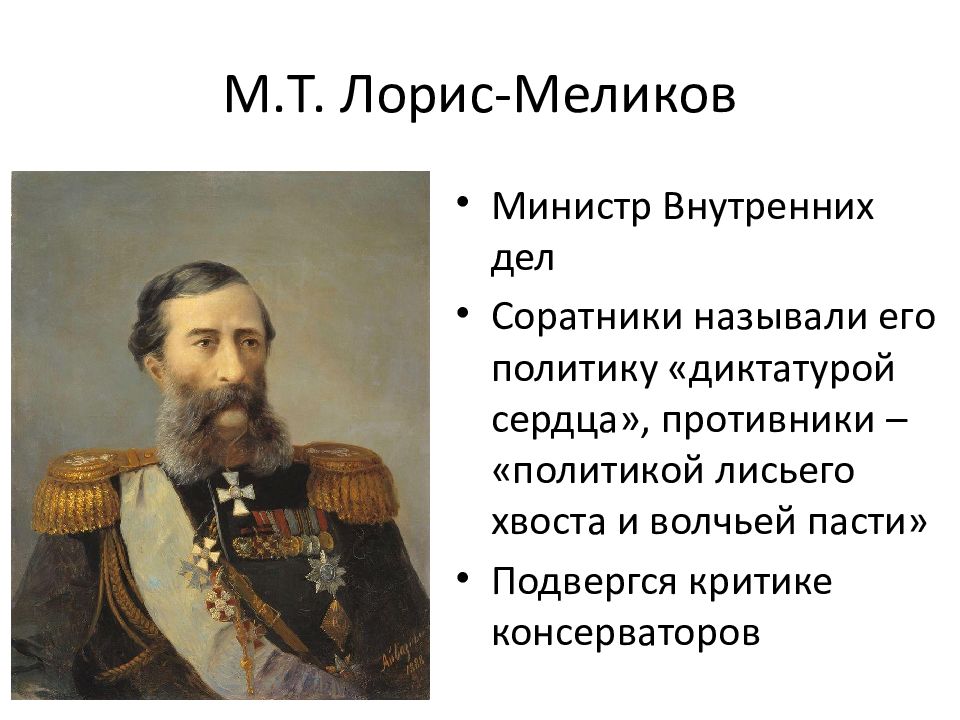

Слайд 164: М.Т. Лорис -Меликов

Министр Внутренних дел Соратники называли его политику «диктатурой сердца», противники – «политикой лисьего хвоста и волчьей пасти» Подвергся критике консерваторов

Слайд 165: Конституция Лорис -Меликова

Снимает непопулярных реакционных министров Министром финансов назначает А.А. Абаза (для увеличения доходов надо повысить благосостояние населения) Создал проект конституции («Конституция Лорис -Меликова») – с представительскими органами и серией реформ На 1 марта было назначено заседание Совета Министров

Последний слайд презентации: Правление Александра II: Народная воля» после 1-го марта

Не случилось ни восстания, ни революции Народовольцы потребовали гражданских прав и свобод, созыва представительства Правительство ответило казнями и репрессиями (за 1881-1882 год было арестовано, казнено, сослано около 6000 человек) «Народная воля» фактически прекратила свое существование