Слайд 2: ТЕМА ЛЕКЦИИ :

Учение о фиксации и стабилизации протезов. Анатомические и функциональные слепки с буззубых челюстей. Методы изготовления индивидуальных ложек. Функциональные пробы по Гербсту. Оттискные материалы. 2

Слайд 3: Фиксация - это укрепление протеза на челюсти в покое. Стабилизация - обеспечение устойчивости протеза во время выполнения функции

Качество стабилизации протеза зависит от: анатомических особенностей полости рта типа слизистой оболочки, ее влажности качества получения оттисков (анатомического и функционального) правильности определения границ протеза грамотности манипуляций зубного техника материалов для проведения клинических и лабораторных этапов выверенности окклюзионных контактов свойств употребляемой пациентом пищи 3

Слайд 4: Б.К.БОЯНОВ ВСЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗОВ ДЕЛИТ НА:

Биомеханические Физические Механические Биомеханические 4

Слайд 5: Механические методы:

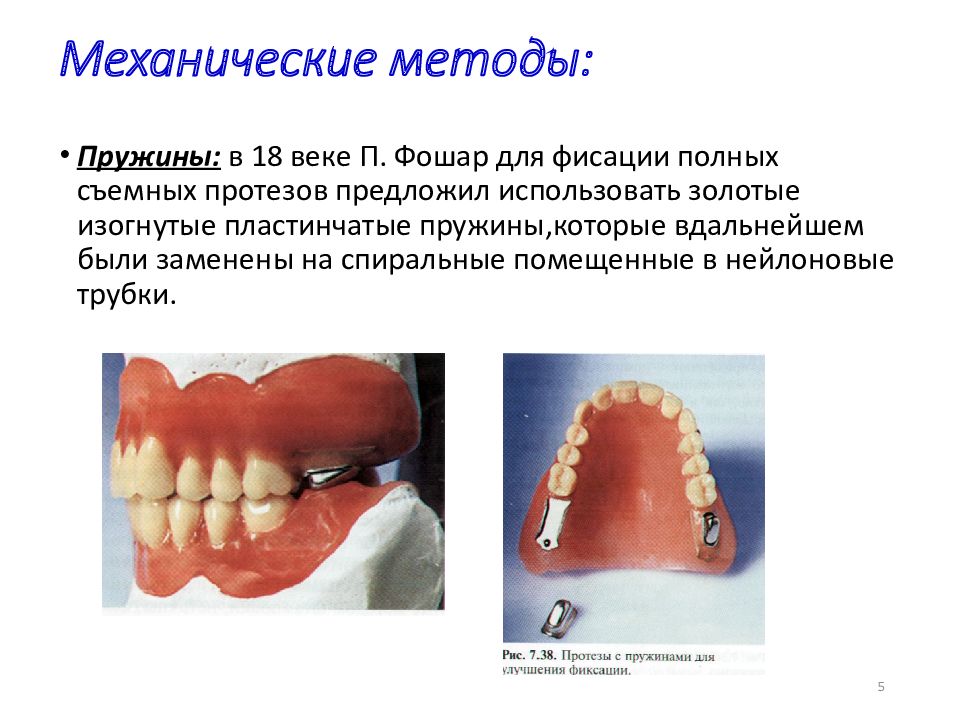

Пружины: в 18 веке П. Фошар для фисации полных съемных протезов предложил использовать золотые изогнутые пластинчатые пружины,которые вдальнейшем были заменены на спиральные помещенные в нейлоновые трубки. 5

Слайд 6: Механические методы:

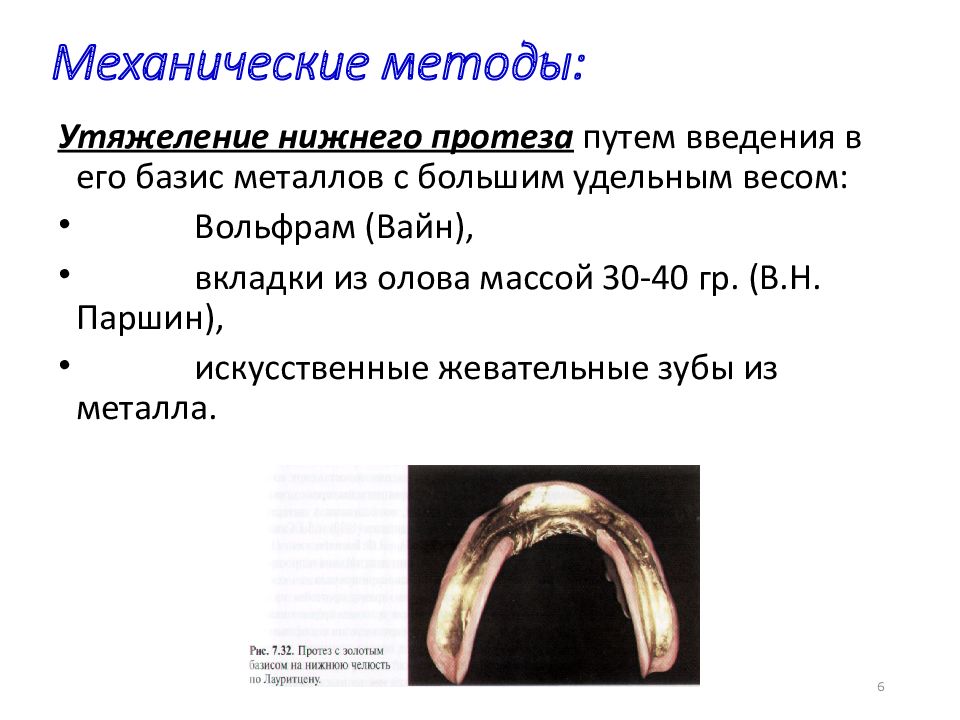

Утяжеление нижнего протеза путем введения в его базис металлов с большим удельным весом: Вольфрам (Вайн), вкладки из олова массой 30-40 гр. (В.Н. Паршин), искусственные жевательные зубы из металла. 6

Слайд 8: Биомеханические методы

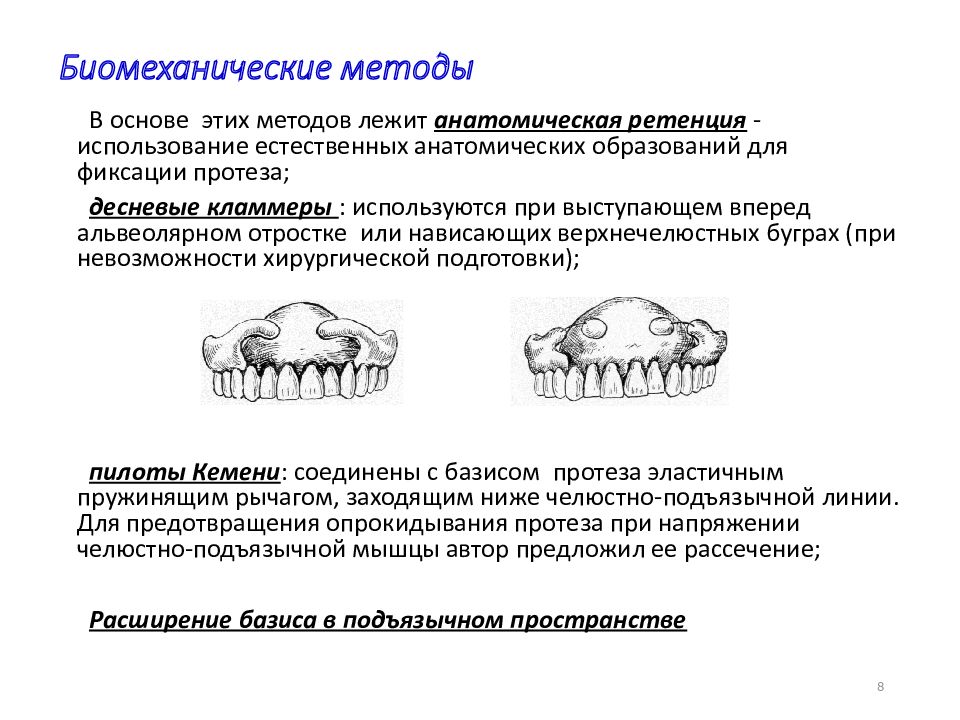

В основе этих методов лежит анатомическая ретенция -использование естественных анатомических образований для фиксации протеза; десневые кламмеры : используются при выступающем вперед альвеолярном отростке или нависающих верхнечелюстных буграх (при невозможности хирургической подготовки); пилоты Кемени : соединены с базисом протеза эластичным пружинящим рычагом, заходящим ниже челюстно-подъязычной линии. Для предотвращения опрокидывания протеза при напряжении челюстно-подъязычной мышцы автор предложил ее рассечение; Расширение базиса в подъязычном пространстве 8

Слайд 9: Физические методы

Когезия - притяжение между одинаковыми атомами или молекулами в пределах одного вещества. Адгезия - сила, соединяющая два разнородных материала, приведенных в близкий контакт. Возникает при точном соответствии поверхности протеза тканям протезного ложа. Внутренняя часть базиса протеза должна точно соответствовать микрорельефу полости рта. Для описания удержания протезов в полости рта правильно использовать термин адгезия. Сила адгезии зависит от: площади соприкасающихся поверхностей толщины и вязкости слюны, находящейся между ними 9

Слайд 10: Использование принципа отрицательного давления (принцип разряженного пространства)

В части базиса протеза, обращенному к твердому небу, создают углубление - камеру. Протез прижимают к небу, податливая слизистая частично заполняет камеру, вытесняя оттуда воздух. Затем эластичные ткани оттесняют протез и камера частично освобождается от заполнившей ее слизистой оболочки. Благодаря этому в ней и появляется разряженное пространство. Слизистая оболочка по краю камеры образует «замыкающий клапан», мешая поступлению в нее воздуха, и обеспечивает существование вакуума. Недостатки: слабая фиксация протеза; гипертрофия слизистой оболочки твердого неба, что приводит к тому, что фиксация совсем исчезает. 10

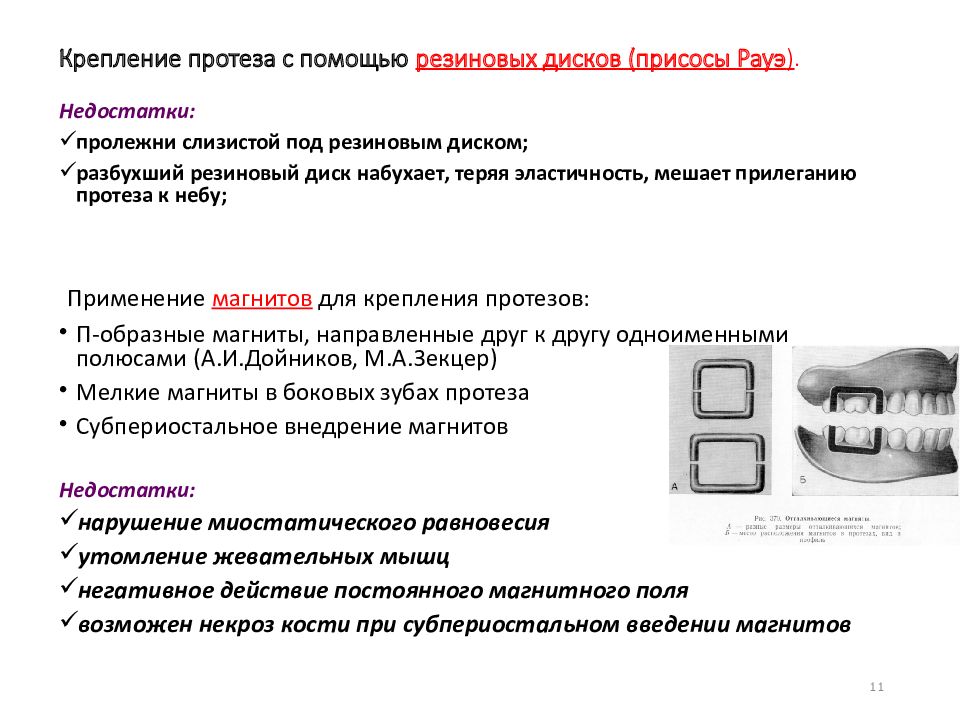

Слайд 11: Крепление протеза с помощью резиновых дисков (присосы Рауэ )

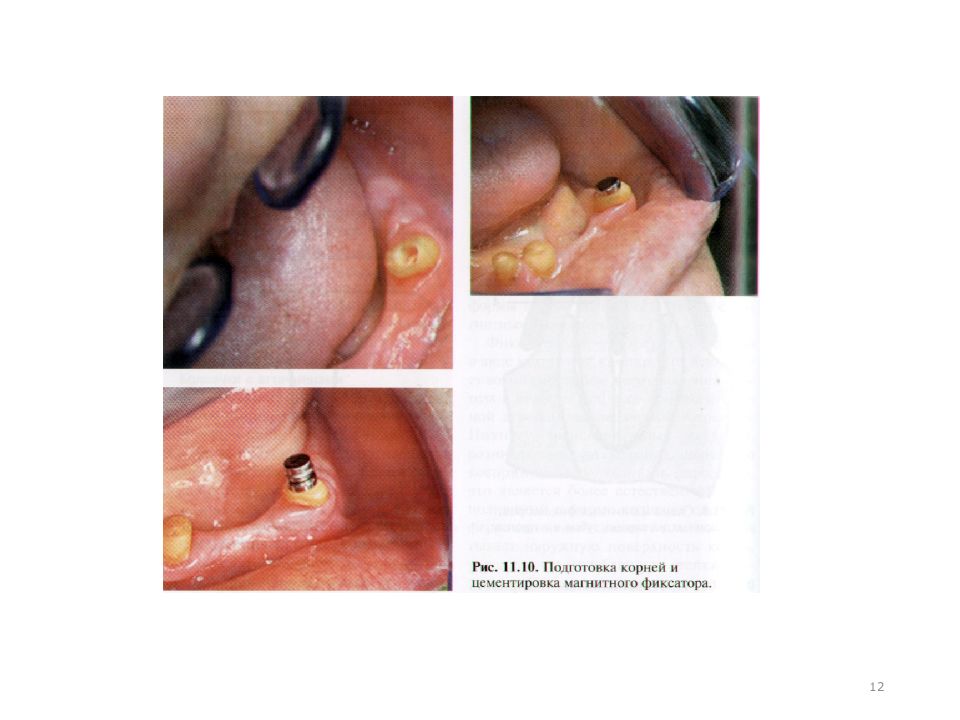

Недостатки: пролежни слизистой под резиновым диском; разбухший резиновый диск набухает, теряя эластичность, мешает прилеганию протеза к небу; Применение магнитов для крепления протезов: П-образные магниты, направленные друг к другу одноименными полюсами (А.И.Дойников, М.А.Зекцер) Мелкие магниты в боковых зубах протеза Субпериостальное внедрение магнитов Недостатки: нарушение миостатического равновесия утомление жевательных мышц негативное действие постоянного магнитного поля возможен некроз кости при субпериостальном введении магнитов 11

Слайд 13: Биофизический метод фиксации протезов (Физико-биологический, комбинированный)

В настоящее время этот метод является наиболее применяемым. Используются следующие принципы: анатомическая ретения адгезия принцип разряженного пространства функциональное присасывание правильное конструирование искусственных зубных рядов протезов Функциональное присасывание - стабилизация протеза за счет создания под всей его поверхностью отрицательного давления ( круговой замыкающий клапан, краевой клапан). Подвижная слизистая оболочка, соприкасающаяся с краем протеза, препятствует проникновению под него воздуха. Краевой замыкающий клапан возникает при условии, что край протеза несколько оттесняет слизистую оболочку свода переходной складки. Это становится возможным потому, что ткани переходной складки обладают податливостью. При смещении протеза со своего ложа натянутая слизистая оболочка следует за его краями, и краевой клапан не нарушается. 13

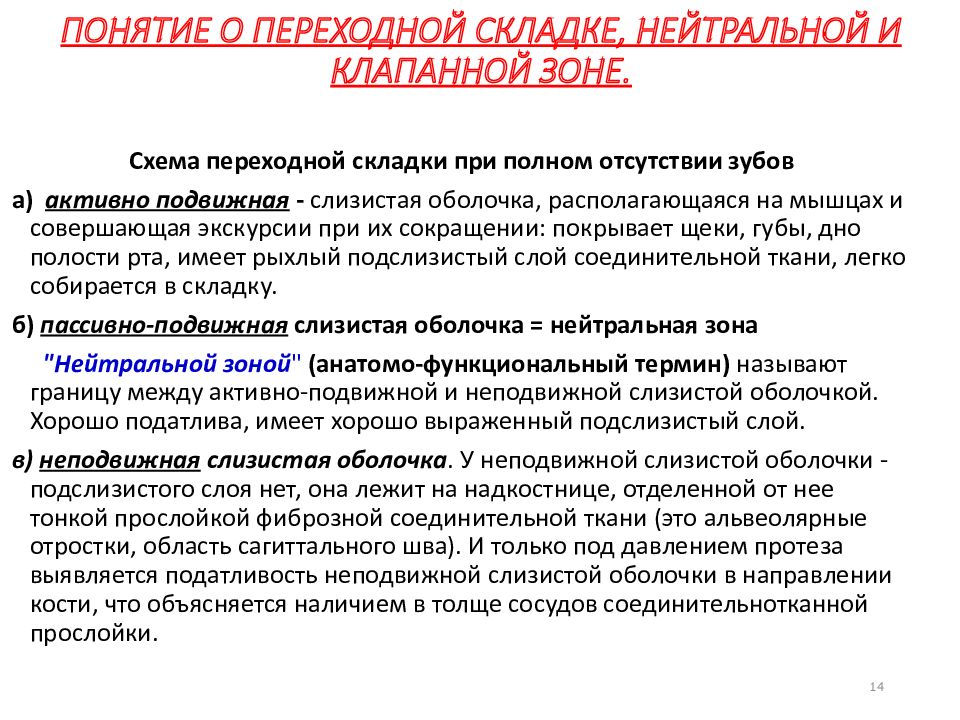

Слайд 14: ПОНЯТИЕ О ПЕРЕХОДНОЙ СКЛАДКЕ, НЕЙТРАЛЬНОЙ И КЛАПАННОЙ ЗОНЕ

Схема переходной складки при полном отсутствии зубов а) активно подвижная - слизистая оболочка, располагающаяся на мышцах и совершающая экскурсии при их сокращении: покрывает щеки, губы, дно полости рта, имеет рыхлый подслизистый слой соединительной ткани, легко собирается в складку. б) пассивно-подвижная слизистая оболочка = нейтральная зона "Нейтральной зоной " (анатомо-функциональный термин) называют границу между активно-подвижной и неподвижной слизистой оболочкой. Хорошо податлива, имеет хорошо выраженный подслизистый слой. в) неподвижная слизистая оболочка. У неподвижной слизистой оболочки - подслизистого слоя нет, она лежит на надкостнице, отделенной от нее тонкой прослойкой фиброзной соединительной ткани (это альвеолярные отростки, область сагиттального шва). И только под давлением протеза выявляется податливость неподвижной слизистой оболочки в направлении кости, что объясняется наличием в толще сосудов соединительнотканной прослойки. 14

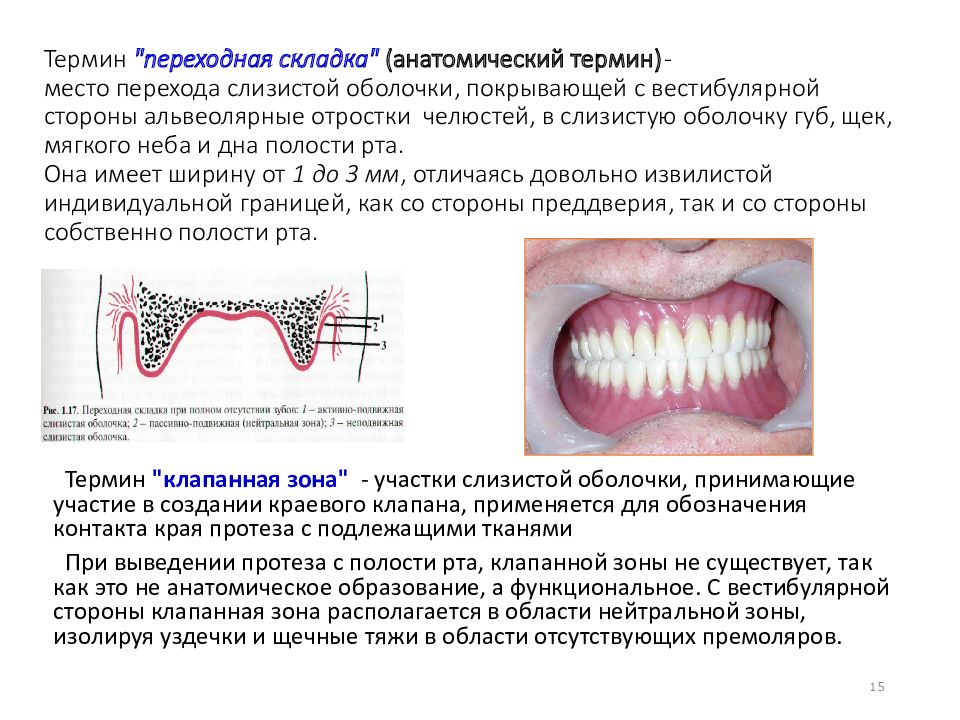

Термин "клапанная зона" - участки слизистой оболочки, принимающие участие в создании краевого клапана, применяется для обозначения контакта края протеза с подлежащими тканями При выведении протеза с полости рта, клапанной зоны не существует, так как это не анатомическое образование, а функциональное. С вестибулярной стороны клапанная зона располагается в области нейтральной зоны, изолируя уздечки и щечные тяжи в области отсутствующих премоляров. 15

Слайд 16: ПОДАТЛИВОСТЬ И ПОДВИЖНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ, БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ

Податливость слизистой оболочки - физическое явление характеризующееся способностью слизистой изменять форму и объем под действием внешней нагрузки. Степень податливости и подвижности слизистой оболочки на разных участках протезного поля можно определить путем пальпации, а также с помощью градуированного в миллиметрах зонда или специальным прибором, аппаратов (А.П.Воронов, В.И.Кулаженко с соавторами, белорусскими учеными – Круглик Ю.Н.) По данным Копейкина наименьшей податливость 0,1 мм обладает слизистая оболочка в области небного шва, наибольшей до 4 мм в задней трети твердого неба. На нижней челюсти участками наибольшей податливости слизистой оболочки является позадимолярная зона и область переходной складки. 16

Слайд 17: Податливость слизистой оболочки объясняется особенностями подслизистого слоя, в частности, расположением в нем жировой клетчатки и слизистых желез

Е.И.Гаврилов, связывал вертикальную податливость слизистого покрова челюстных костей с густотой сосудистой сети подслизистого слоя. По его мнению сосуды, способные опорожняться и заполняется кровью, могут создать условия для уменьшения тканей в объеме. Чем обширнее сосудистая сеть, тем податливее слизистая оболочка на этом участке. 17

Слайд 18: Участки слизистой оболочки твердого неба с хорошо развитой сосудистой сетью, обладающие вследствие этого как бы рессорными свойствами называют буферными зонами

Буферные свойства слизистой оболочки протезного ложа верхней челюсти в течение жизни изменяются, что связано с изменением сосудов под влиянием возраста, нарушением обмена веществ, инфекционными и другими заболеваниями. 18

Слайд 19: Подвижность слизистой оболочки – способность поверхностного слоя слизистой оболочки смещаться под действием внешней нагрузки

В клинике различают подвижную и неподвижную слизистую оболочку. Подвижная - покрывает щеки, губы, дно полости рта, имеет рыхлый подслизистый слой соединительной ткани и легко собирается в складку. При сокращении окружающей мускулатуры эта слизистая оболочка смещается. У неподвижной слизистой оболочке - подслизистого слоя нет, она лежит на надкостнице, отделенной от нее тонкой прослойкой фиброзной соединительной ткани (это альвеолярные отростки, область сагиттального шва). 19

Слайд 20: Исходя из различной степени податливости слизистой оболочки Люнд выделяет на твердом небе 4 зоны:

область сагиттального шва; альвеолярный отросток; участок твердого неба в области поперечных складок; задняя треть твердого неба. Слизистая оболочка первой зоны тонкая, не имеет подслизистого слоя. Поэтому податливость ее ничтожна. Этот участок Люнд назвал медиальной (срединной) фиброзной зоной. Вторая зона захватывает альвеолярный отросток и также покрыта слизистой оболочкой, почти лишенной подслизистого слоя. Она названа Люндом периферической фиброзной зоной. Третья зона покрыта слизистой оболочкой, которая обладает средней степенью податливости. Четвертая зона - задняя треть твердого неба имеет подслизистый слой богатый слизистыми железами и содержащий немного жировой ткани. Этот слой мягок, обладает наибольшей степенью податливости и называется железистой зоной. 20

Слайд 21: ГРАНИЦЫ БАЗИСОВ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

На верхней челюсти границы базиса перекрывают верхнечелюстные бугры, огибают крылочелюстные складки, щечно-челюстные тяжи уздечку губы и выходят на небный свод. По линии А базис протеза на 2 мм перекрывает слепые отверстия. На нижней челюсти границы базиса перекрывают слизистые бугорки, обходят щечно-челюстные тяжи уздечку губы и языка. 21

Слайд 22: Функциональные оттиски

По степени давления на СОПР они подразделяются на ( классификация по Гаврилову) : а) компрессионные или полученные под давлением, которое может быть произвольным, жевательным или дозированным ; б) дифференцированные (комбинированные) ; в) декомпрессионные или полученные при минимальном давлении. Ценность той или иной методики снятия оттиска определяется влиянием протеза на течение процесса атрофии альвеолярного отростка.

Слайд 23: Разгружающие оттиски

Получаются без давления или при минимальном давлении оттискной массы на ткани протезного ложа. Недостатком этих оттисков является, то что буферные зоны твердого неба не подвергаются сжатию и все давление от будущего протеза будет передаваться на альвеолярный отросток, усиливая его атрофию. Для получения такого типа оттиска слепочная масса должна очень точно отображать каждую деталь протезного ложа, а этого можно достигнуть только при использовании высокотекучих оттискных масс, не требующих для снятия оттиска больших усилий. Фиксация протезов, изготовленных по таким оттискам, является слабой и их следует использовать при наличии следующих показаний : 1) значительная или полная атрофия альвеолярного отростка и СОПР ; 2) повышеная чувствительность слизистой оболочки ; 3) равномерно податливая слизистая оболочка протезного ложа.

Слайд 24: Дифференцированные (комбинированные оттиски)

Это сочетание двух предыдущих типов оттисков. Они применяются когда у пациента в полости рта определяется несколько типов слизистой оболочки протезного ложа. Особенностью снятия данного типа оттисков является необходимость перфорирования индивидуальной ложки в месте где необходимо, согласно слизистой протезного ложа, разгрузить ее, не вызывая в последующем атрофию.

Слайд 25: Показания к выбору функционального оттиска

I класс по Супле (нормальный тип слизистой протезного ложа) – Н – дифференцированный оттиск ; II класс (атрофичный тип слизистой протезного ложа) – А – разгружающий оттиск ; III класс (гипертрофический тип слизистой) – Г – компрессионный оттиск ; IV класс ( “ болтающийся гребень ” ) – БГ – дифференцированный оттиск.

Слайд 26

26 Наиболее приемлемые оттискные массы - это аддитивные поливинилсилоксановые и конденсационные силиконовые и ограниченно цинк-эвгеноловые и тиоколовые массы. Следует уяснить необходимость некоторого предварительного укорочения границ индивидуальной ложки в связи с возможностью компенсации этого укорочения оттискной массой

Слайд 27: Получение функционального оттиска :

Припасовка индивидуальной ложки ; Нанесение слепочной массы на ложку ; Введение ложки в ПР ; Формирование краев оттиска и проведение функциональных проб ; Выведение оттиска и его оценка.

Слайд 28: Требования к функциональному оттиску

28 Требования к функциональному оттиску Функциональный оттиск подлежит обязательной оценке его качества. На поверхности оттиска не должно быть: следов от воздушных пузырьков, складок оттискного материала, рельефа поверхности, не свойственного рельефу поверхности слизистой оболочки протезного ложа, иметь точное отображение линии А и слепых ямок, края оттиска должны быть гладкими и закругленными и целиком выводится из ПР.

Слайд 29: ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОТТИСКАМ

29 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОТТИСКАМ Определяющим показателем качества оттиска является равномерная толщина оттискного материала на поверхности ложки.

Слайд 30: ПОЛУЧЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ОТТИСКА БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ

30 ПОЛУЧЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ОТТИСКА БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ. 1. Определение размеров оттискной ложки. 2. Улучшение адгезии оттискного материала к оттискной ложке. 3. Замешивание и наложение массы на ложку. 4. Введение ложки с массой в полость рта (центрирование, погружение, фиксация). 5. Выведение ложки с оттиском из полости рта. 6. Оценка качества оттиска. 7. Дезинфекция оттиска(глутарекс,МР-520-10мин).

Слайд 31: Индивидуальные ложки могут быть изготовлены из :

31 Индивидуальные ложки могут быть изготовлены из : 1) Металла(сталь, алюминий) методом штамповки ; 2) Пластмассы : а) базисной(фторакс, этакрил) методом полимеризации ; б) быстротвердеющей(редонт, протакрил) методом свободной формовки ; в) стандартных пластмассовых пластинок АКР-П ; г) самоотверждающиеся пластмассы ; 3) Гелиоотверждаемые материалы с полимеризацией в специальных кюветах или гелиолампы ; 4) Термопластических слепочных масс(Стенс) ; 5) Воск

Слайд 32: МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОЖЕК

32 МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОЖЕК Б. Метод литьевого прессования предполагает использование шприц-пресса и специальной кюветы Метод изготовления индивидуальных ложек на гипсовых моделях челюстей путем пальпаторного обжатия теста самотвердеющей пластмассы. Способ производства индивидуальных ложек методом формования термопластических полимеров (полиметилметакрилат, полистирол, капрон, поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен и др.).

Слайд 33

Пластмассовые индивидуальные ложки могут быть изготовлены как техником, так и доктором. Толщина края ложки должна быть не менее 1,5 мм, т.к. при более тонком крае трудно получить объемный край оттиска. Преимущество индивидуальных пластмассовых ложек- они жесткие и не деформируются в полости рта

Слайд 34: Требования, предъявляемые к индивидуальным ложкам

34 Требования, предъявляемые к индивидуальным ложкам точное повторение макро- и микрорельефа слизистой оболочки протезного ложа границы ложки-базиса должны соответствовать топографии нейтральной зоны переходной складки слизистой оболочки. жесткость всей конструкции, обеспечивающая стабильные геометрические размеры. безвредность отсутствие запаха и вкуса незначительная пористость поверхности, хорошо поддающейся антисептической обработке.

Слайд 35

В 1957 году Гербст описал полный комплекс функциональных проб для формирования краев индивидуальных ложек и самого функционального оттиска. Он также предложил специальный термопластический оттискной материал – адгезиаль. По анатомическому оттиску отливают гипсовую модель и на ней очерчивают границы будущей индивидуальной ложки Так на нижней челюсти границы будут таковы – вестибулярная граница проходит не по самому глубокому месту переходной складки, а на 2-3 мм выше его. Щечные боковые тяжи и уздечки губ при этом перекрываются. В ретромолярном пространстве граница ложки проходит на 2 мм позади слизистого бугорка. На язычной поверхности, от бугорка, граница идет отвесно вниз к челюстно-подъязычной линии и проходит впереди несколько ниже ее, немного не доходя до самого глубокого места подъязычного пространства, огибая впереди уздечку языка. На верхней челюсти граница перекрывает уздечку верхней губы и боковые щечные тяжи, верхнечелюстной бугор(ориентиром для этой границы ложки служит место прикрепления к верхней челюсти крыло-челюстной складки. Последняя не должна перекрываться ложкой). Необходимо, чтобы край ложки на твердом небе перекрывал линию А на 1-2 мм.

Слайд 36

После изготовления индивидуальной ложки, любым из ранее перечисленных способов, необходимо провести предварительную подготовку ложки, которая заключается в следующем : Освободить уздечки верхней и нижней губ, языка и боковые щечные тяжи путем создания в крае ложки выемок. Дальнейшую припасовку ложки производят при помощи проб Гербста – нижняя челюсть/6 ; верхняя челюсть/3.

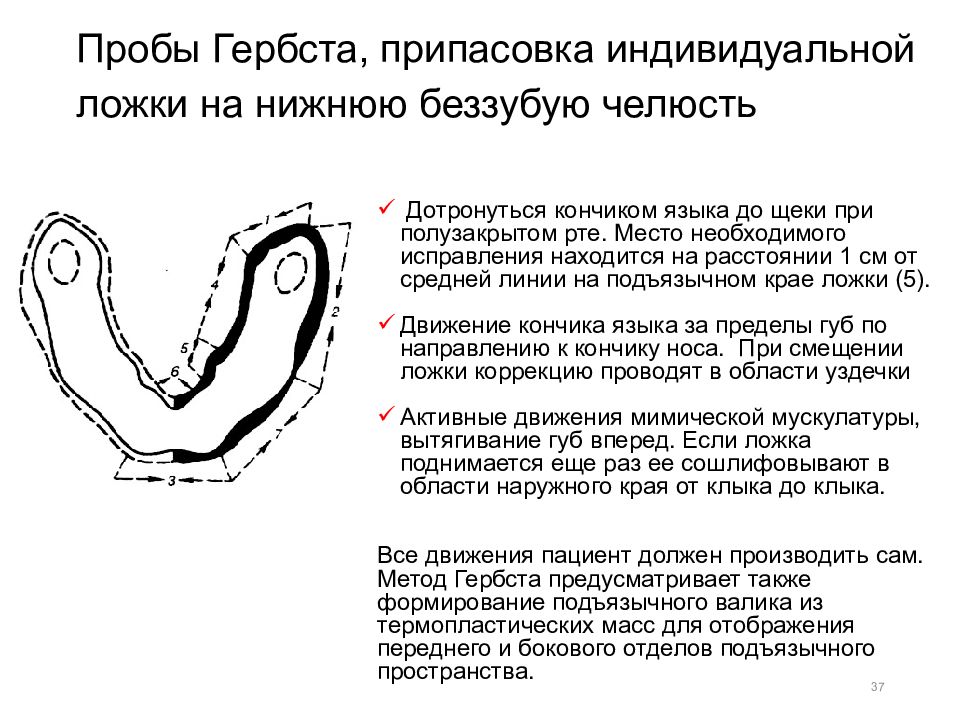

Слайд 37: Пробы Гербста, припасовка индивидуальной ложки на нижнюю беззубую челюсть

37 Пробы Гербста, припасовка индивидуальной ложки на нижнюю беззубую челюсть Дотронуться кончиком языка до щеки при полузакрытом рте. Место необходимого исправления находится на расстоянии 1 см от средней линии на подъязычном крае ложки (5). Движение кончика языка за пределы губ по направлению к кончику носа. При смещении ложки коррекцию проводят в области уздечки Активные движения мимической мускулатуры, вытягивание губ вперед. Если ложка поднимается еще раз ее сошлифовывают в области наружного края от клыка до клыка. Все движения пациент должен производить сам. Метод Гербста предусматривает также формирование подъязычного валика из термопластических масс для отображения переднего и бокового отделов подъязычного пространства.

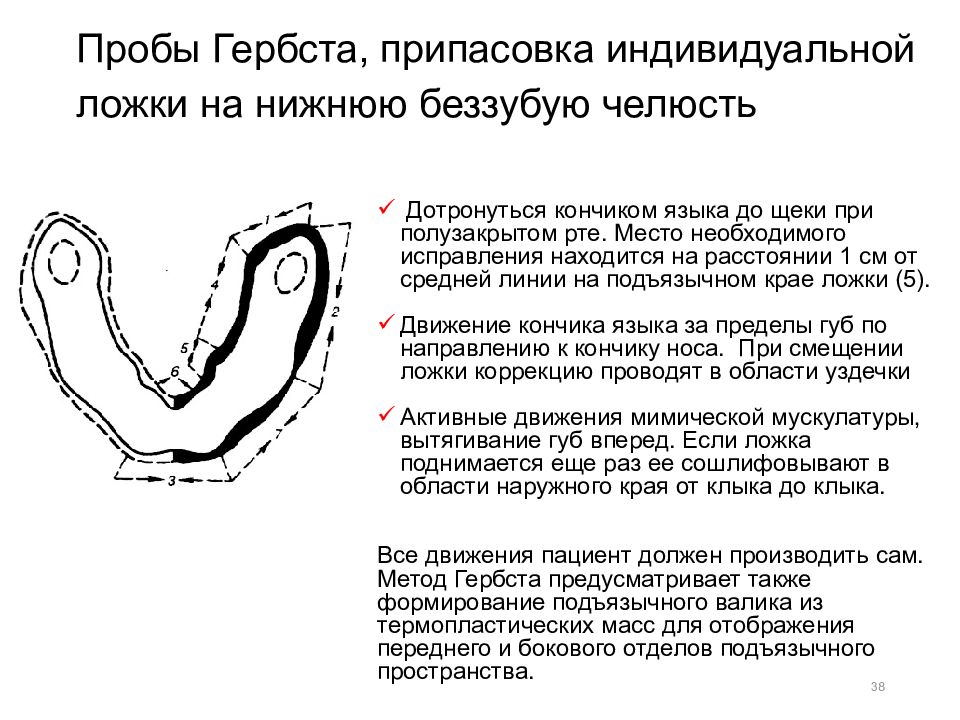

Слайд 38: Пробы Гербста, припасовка индивидуальной ложки на нижнюю беззубую челюсть

38 Пробы Гербста, припасовка индивидуальной ложки на нижнюю беззубую челюсть Дотронуться кончиком языка до щеки при полузакрытом рте. Место необходимого исправления находится на расстоянии 1 см от средней линии на подъязычном крае ложки (5). Движение кончика языка за пределы губ по направлению к кончику носа. При смещении ложки коррекцию проводят в области уздечки Активные движения мимической мускулатуры, вытягивание губ вперед. Если ложка поднимается еще раз ее сошлифовывают в области наружного края от клыка до клыка. Все движения пациент должен производить сам. Метод Гербста предусматривает также формирование подъязычного валика из термопластических масс для отображения переднего и бокового отделов подъязычного пространства.

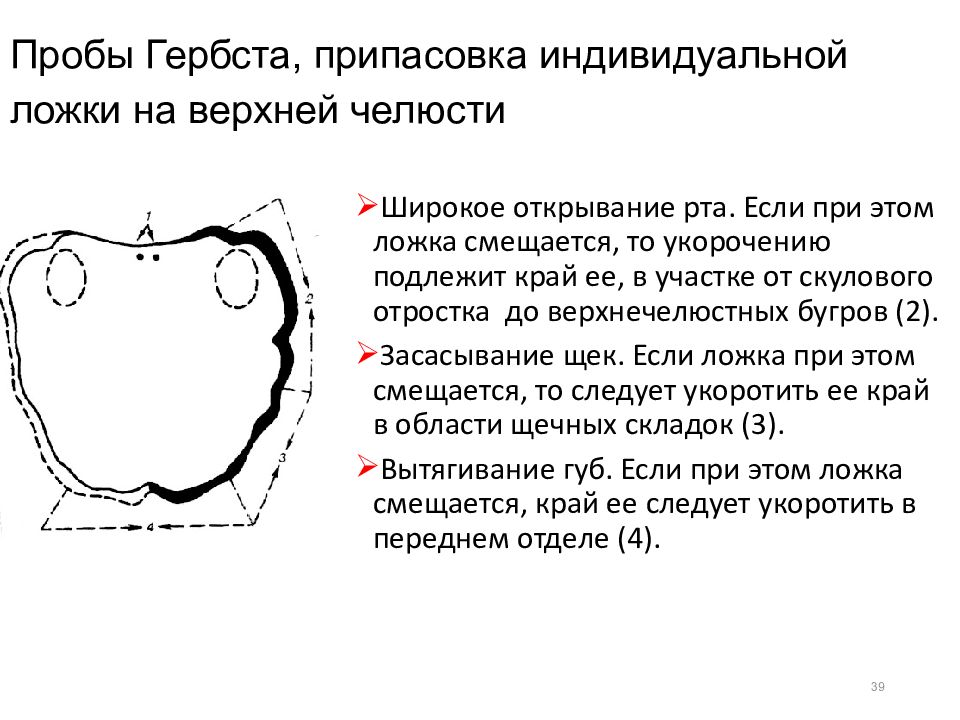

Слайд 39: Пробы Гербста, припасовка индивидуальной ложки на верхней челюсти

39 Пробы Гербста, припасовка индивидуальной ложки на верхней челюсти Широкое открывание рта. Если при этом ложка смещается, то укорочению подлежит край ее, в участке от скулового отростка до верхнечелюстных бугров (2). Засасывание щек. Если ложка при этом смещается, то следует укоротить ее край в области щечных складок (3). Вытягивание губ. Если при этом ложка смещается, край ее следует укоротить в переднем отделе (4).

Слайд 40

40 Функциональные пробы представляют собой двигательные комплексы, предусматривающие движения губ, языка, глотание, открывание рта. Каждая функциональная проба вызывает колебание подвижных тканей по краю оттиска, совершаемое в определенном направлении, с определенными продолжительностью и амплитудой. При этом учтены наиболее часто совершаемые движения и в тех участках, которые имеют наибольшее значение для фиксации протеза. Функциональные пробы, кроме того, предусматривают упражнения, во время которых активно подвижные ткани, расположенные по границе протезного ложа, находятся в наиболее выгодном положении для образования замыкающего клапана.

Последний слайд презентации: презентация 3 курс , 6 семестр.ppt

Недостатки проб – амплитуда колебаний различных подвижных тканей на границе с протезом индивидуальна и различна. Функциональные пробы как бы стандартезированы – при них исследуются лишь 2 функции жевательного аппарата : жевание и глотание, но не речевая функция.