Первый слайд презентации: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА В ВОДЕ

Факторы, влияющие на распространение звука в воде: Скорость звука; Отражение и преломление звука; Полное внутреннее отражение; Критический угол падения; Рефракция звука. Звуковой канал; Пространственно-временная изменчивость скорости звука в море; Дифракция; Интерференция. Многолучевость и аномалия распространения звука; Явление реверберации; Кавитация.

Слайд 2: Скорость звука

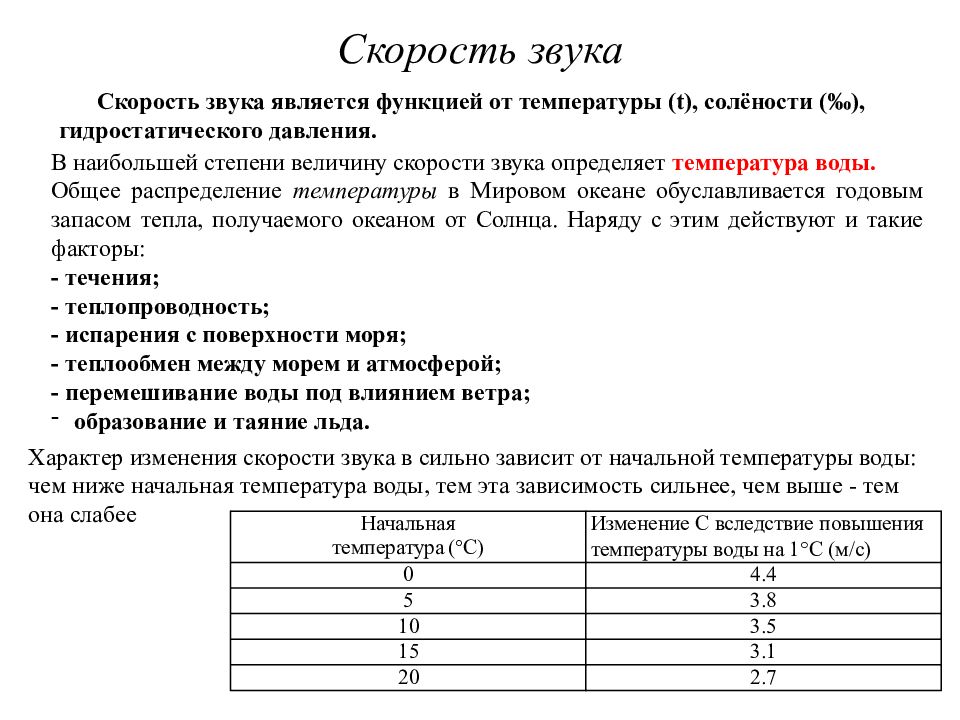

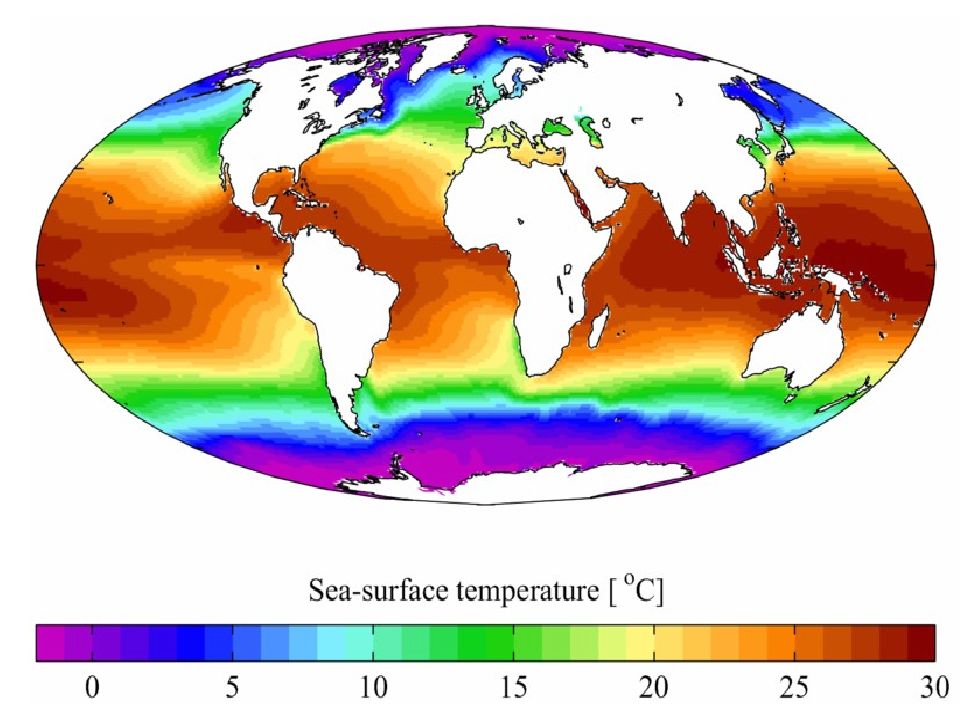

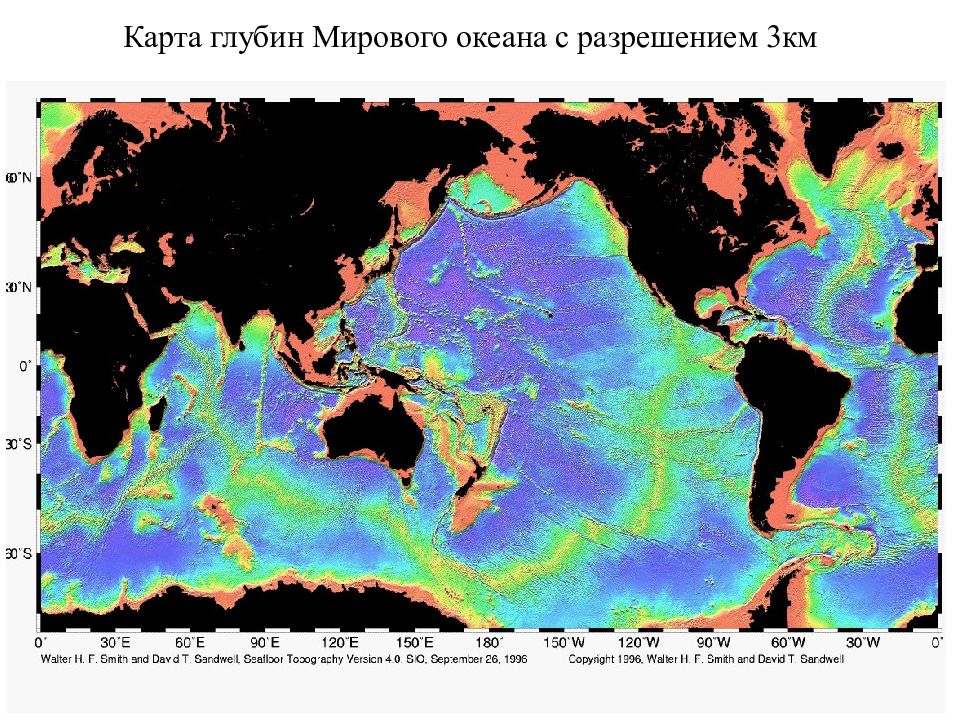

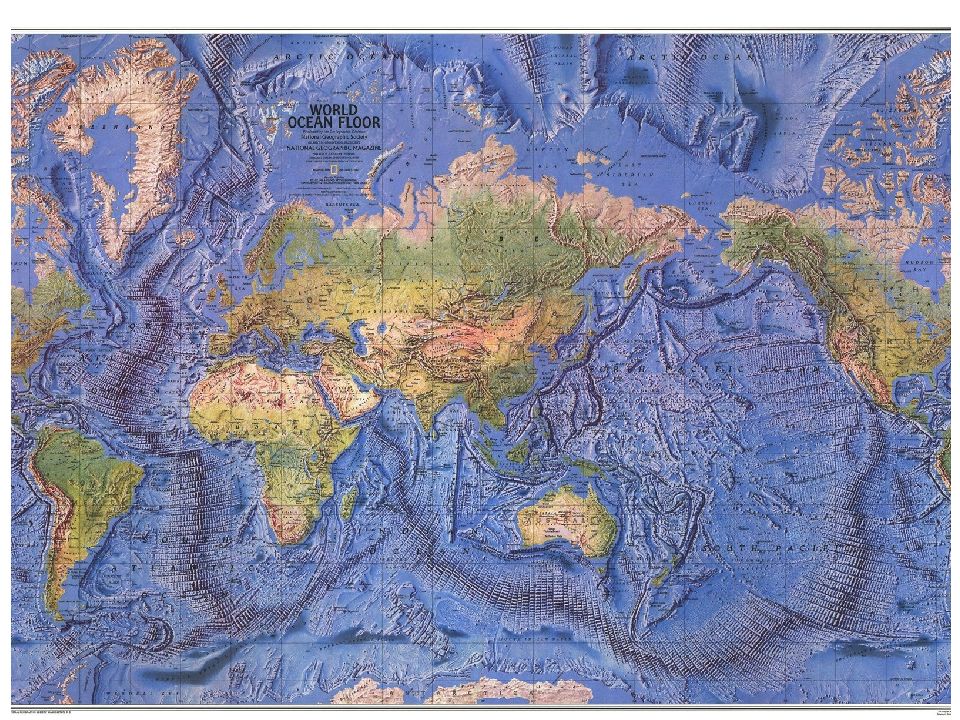

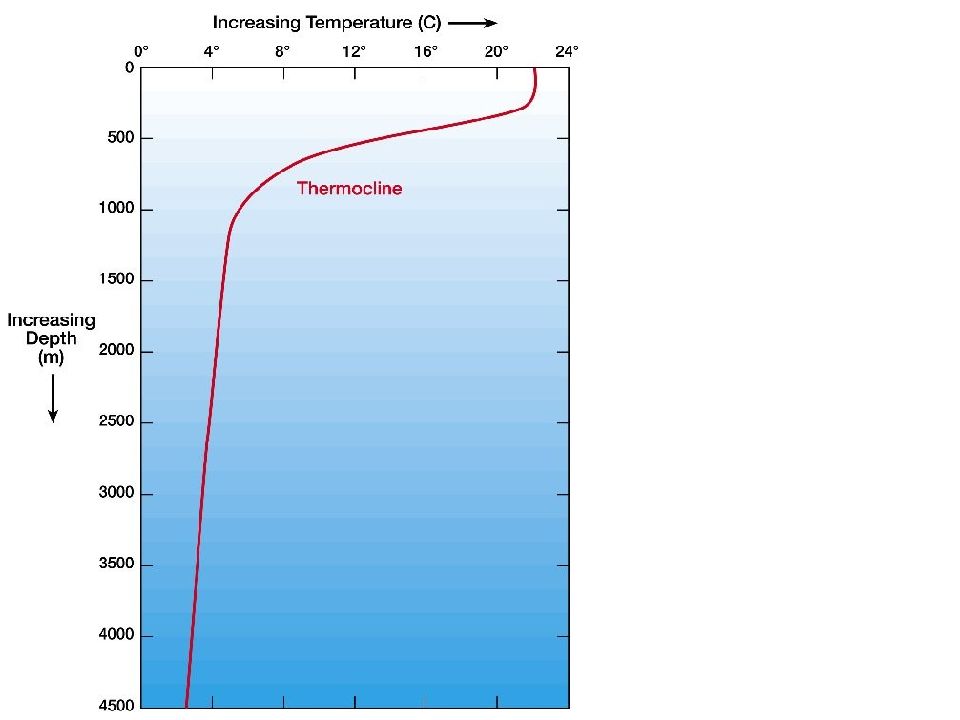

Скорость звука является функцией от температуры ( t ), солёности (‰), гидростатического давления. В наибольшей степени величину скорости звука определяет температура воды. Общее распределение температуры в Мировом океане обуславливается годовым запасом тепла, получаемого океаном от Солнца. Наряду с этим действуют и такие факторы: - течения; - теплопроводность; - испарения с поверхности моря; - теплообмен между морем и атмосферой; - перемешивание воды под влиянием ветра; образование и таяние льда. Начальная температура (°С) Изменение С вследствие повышения температуры воды на 1 С (м/с) 0 4.4 5 3.8 10 3.5 15 3.1 20 2.7 Характер изменения скорости звука в сильно зависит от начальной температуры воды: чем ниже начальная температура воды, тем эта зависимость сильнее, чем выше - тем она слабее

Слайд 6

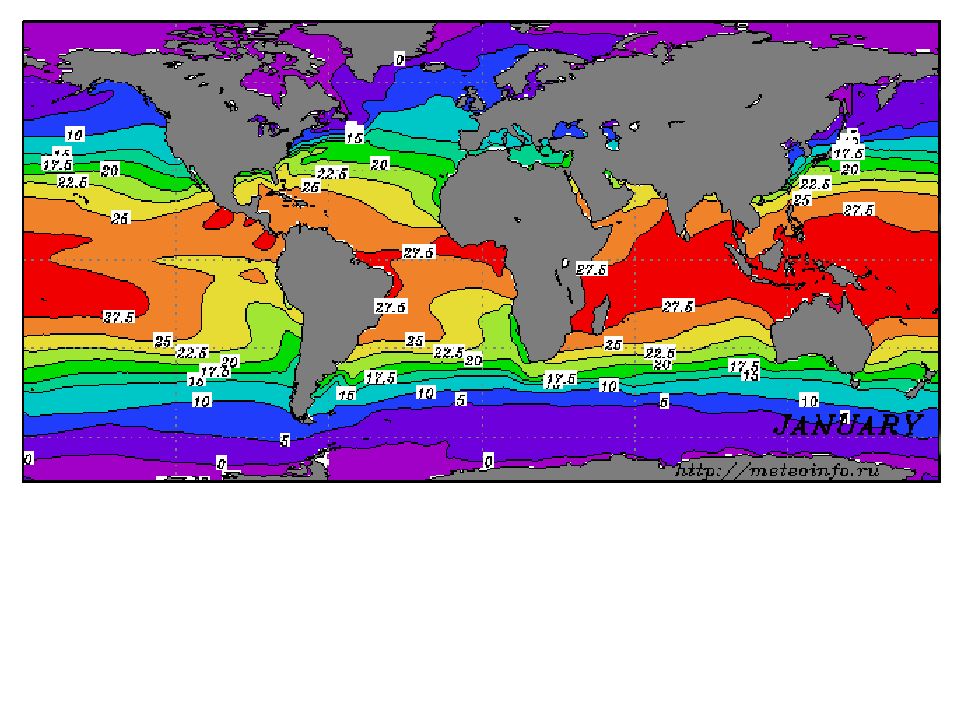

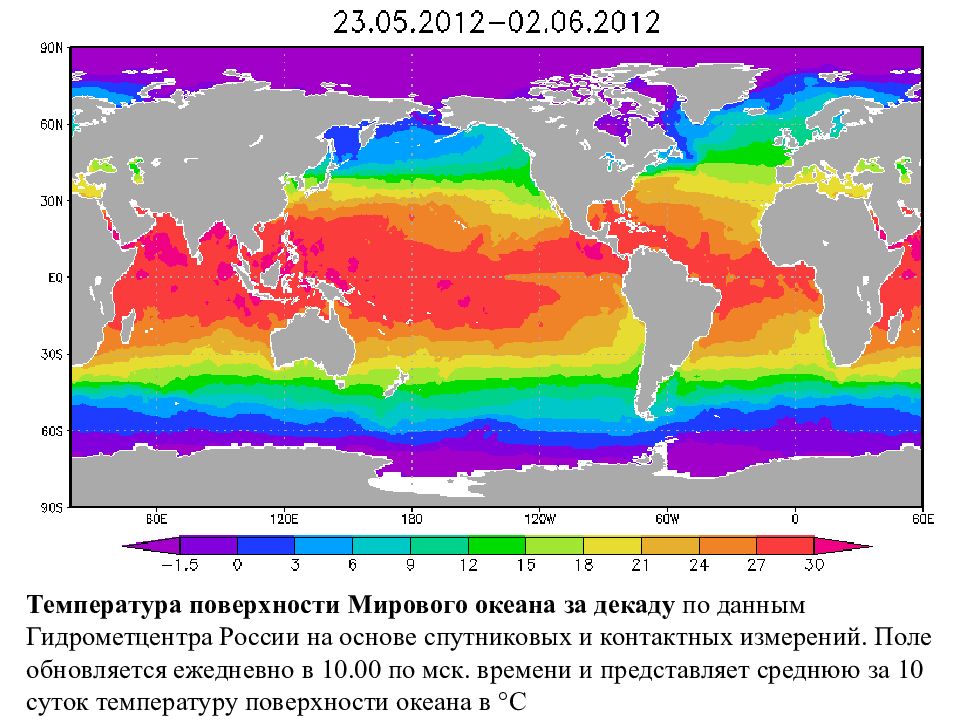

Температура поверхности Мирового океана за декаду по данным Гидрометцентра России на основе спутниковых и контактных измерений. Поле обновляется ежедневно в 10.00 по мск. времени и представляет среднюю за 10 суток температуру поверхности океана в °С

Слайд 7

Вертикальное распределение скорости звука на разрезах в районе Авачинского залива в марте (а) и июле (б). На горизонтальной оси указано расстояние в милях.

Слайд 8

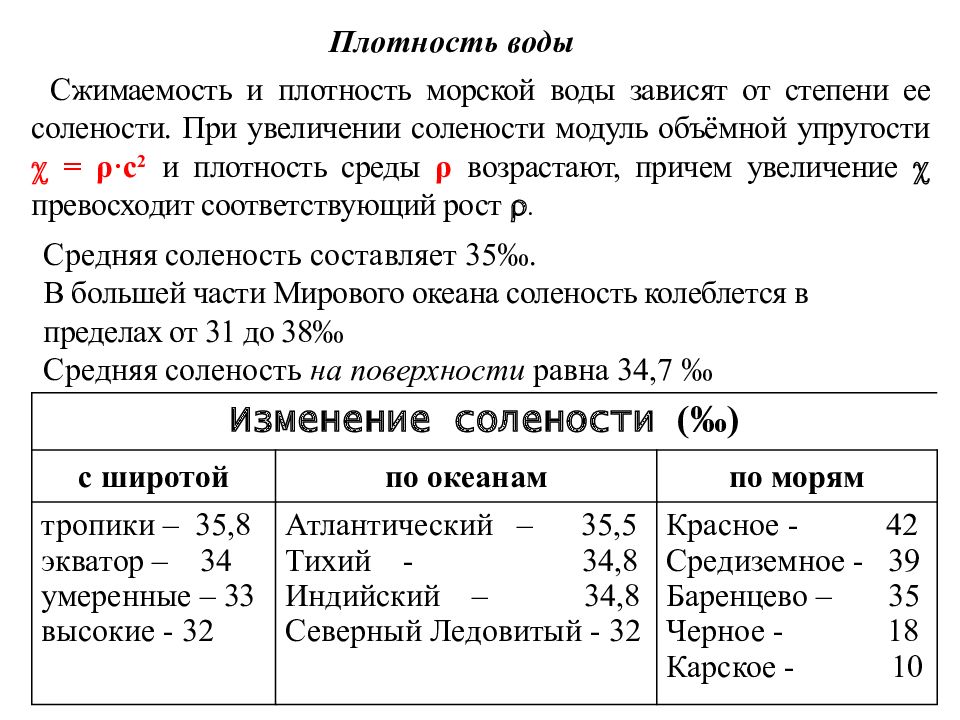

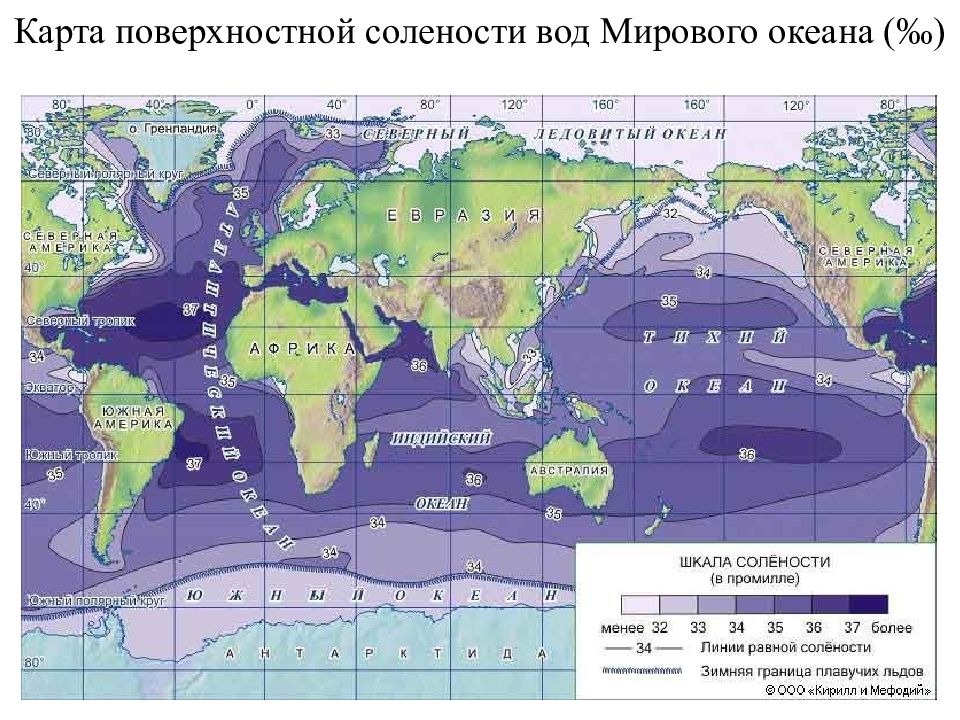

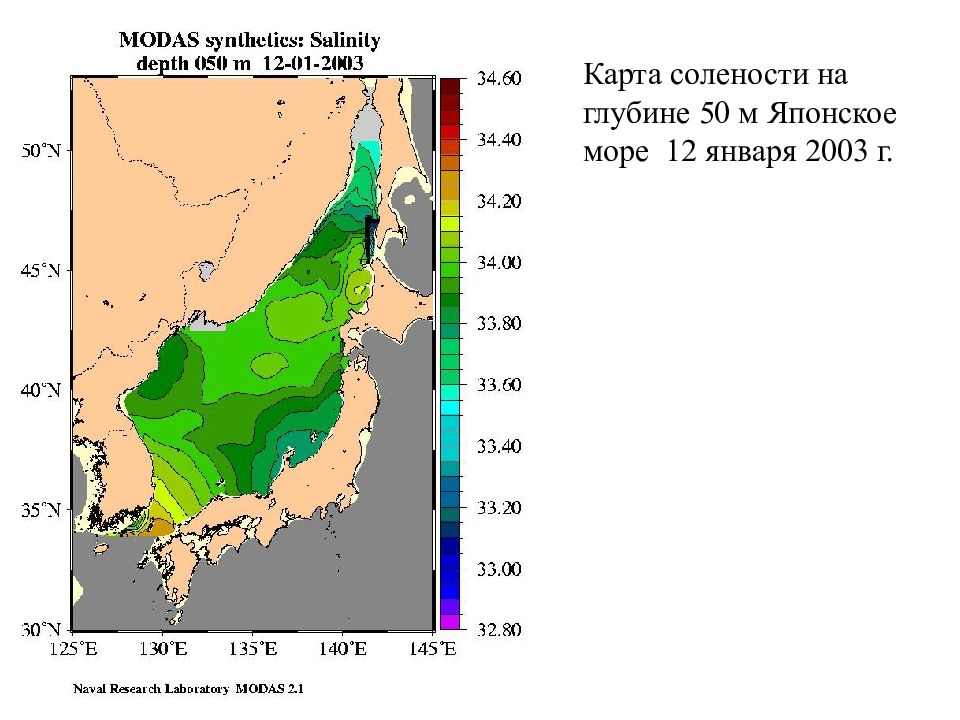

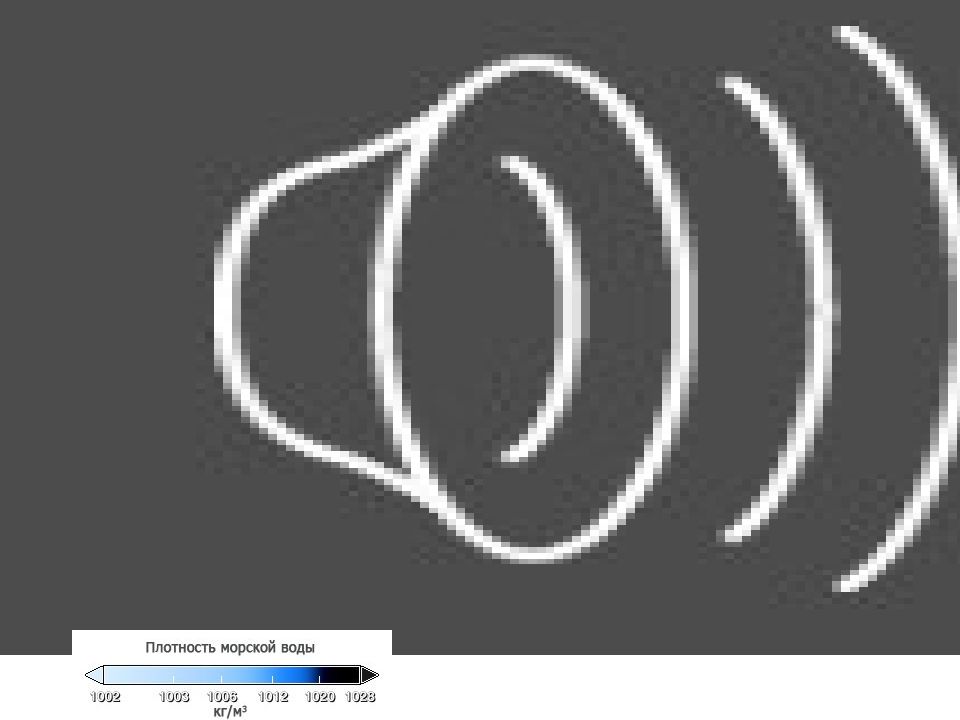

Плотность воды Сжимаемость и плотность морской воды зависят от степени ее солености. При увеличении солености модуль объёмной упругости = ρ· c 2 и плотность среды ρ возрастают, причем увеличение превосходит соответствующий рост . Средняя соленость составляет 35 ‰. В большей части Мирового океана соленость колеблется в пределах от 31 до 38 ‰ Средняя соленость на поверхности равна 34,7 ‰ Изменение солености (‰) с широтой по океанам по морям тропики – 35,8 экватор – 34 умеренные – 33 высокие - 32 Атлантический – 35,5 Тихий - 34,8 Индийский – 34,8 Северный Ледовитый - 32 Красное - 42 Средиземное - 39 Баренцево – 35 Черное - 18 Карское - 10

Слайд 12

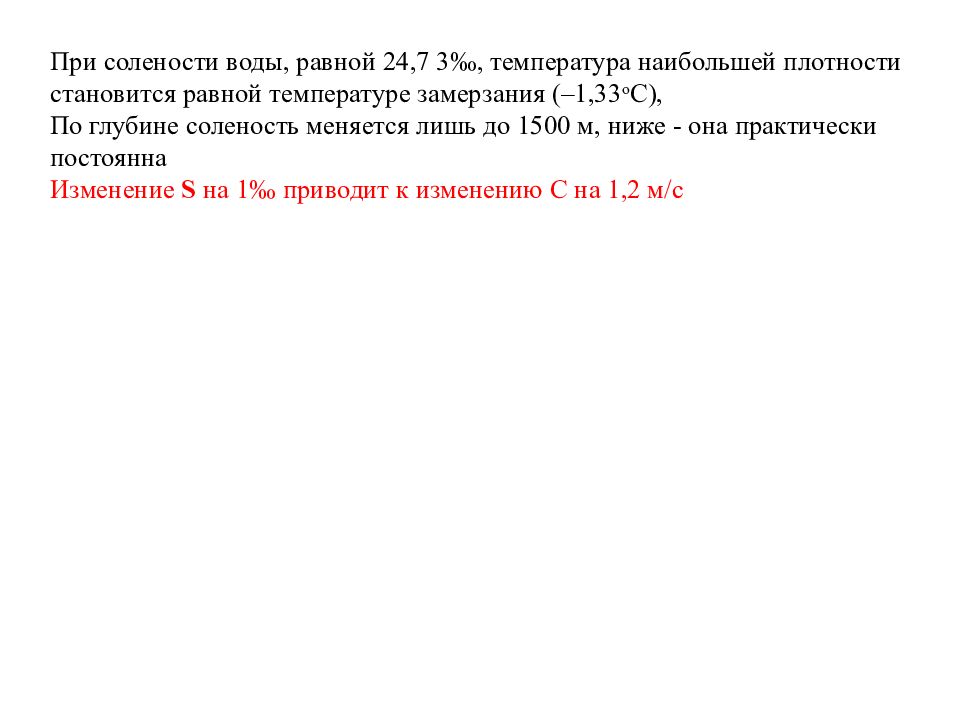

При солености воды, равной 24,7 3 ‰, температура наибольшей плотности становится равной температуре замерзания (–1,33 о С), По глубине соленость меняется лишь до 1500 м, ниже - она практически постоянна Изменение S на 1 ‰ приводит к изменению С на 1,2 м/с

Слайд 13

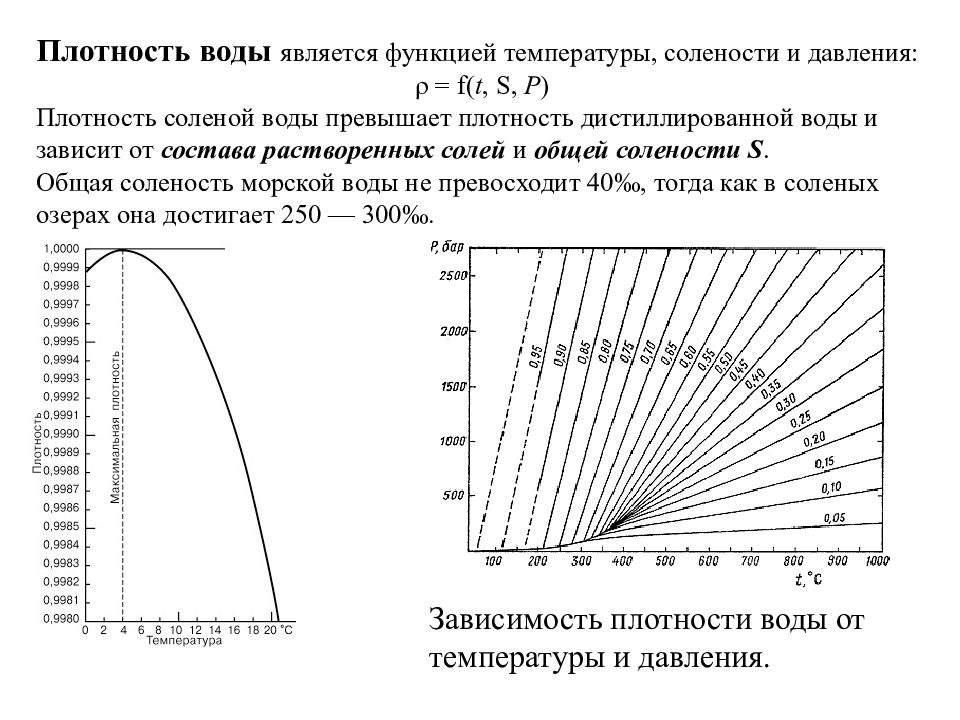

Плотность воды является функцией температуры, солености и давления: ρ = f ( t, S, P ) Плотность соленой воды превышает плотность дистиллированной воды и зависит от состава растворенных солей и общей солености S. Общая соленость морской воды не превосходит 40‰, тогда как в соленых озерах она достигает 250 — 300‰. Зависимость плотности воды от температуры и давления.

Слайд 14

Гидростатическое давление воды Возрастание гидростатического давления ведет к увеличению модуля объемной упругости и, следовательно, к увеличению скорости звука Изменение Р на 1 атм (10 м глубины) приводит к приращению С на 0,2 м/с

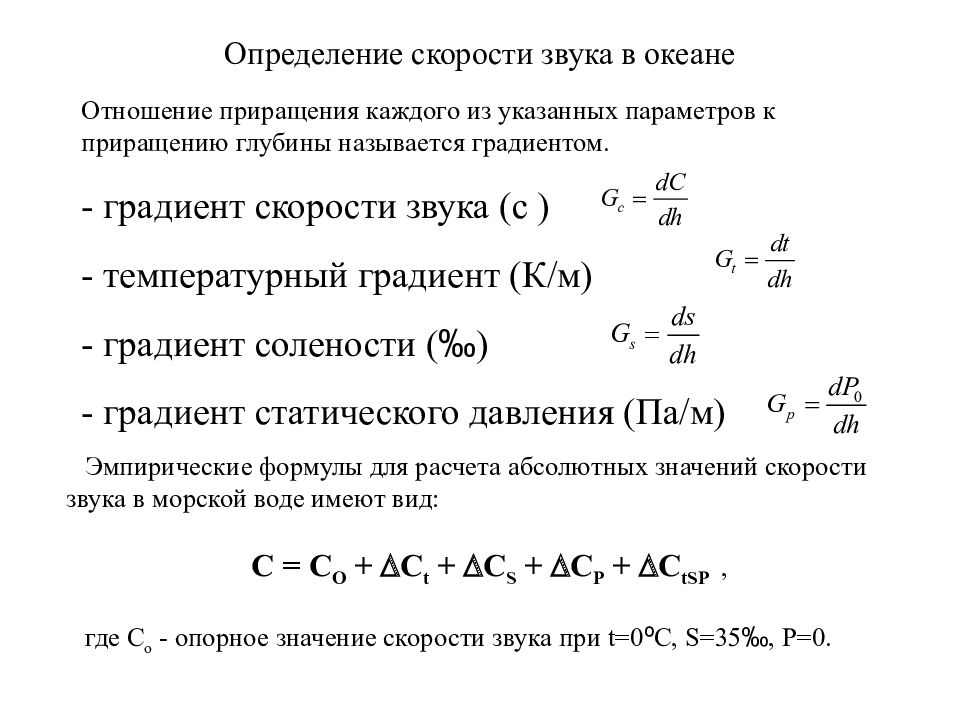

Слайд 18: Определение скорости звука в океане

Отношение приращения каждого из указанных параметров к приращению глубины называется градиентом. - градиент скорости звука (с ) - температурный градиент (К/м) - градиент солености ( ‰ ) - градиент статического давления (Па/м) Эмпирические формулы для расчета абсолютных значений скорости звука в морской воде имеют вид: C = C O + C t + C S + C P + C tSP, где С о - опорное значение скорости звука при t=0 º C, S=35 ‰, P=0.

Слайд 19

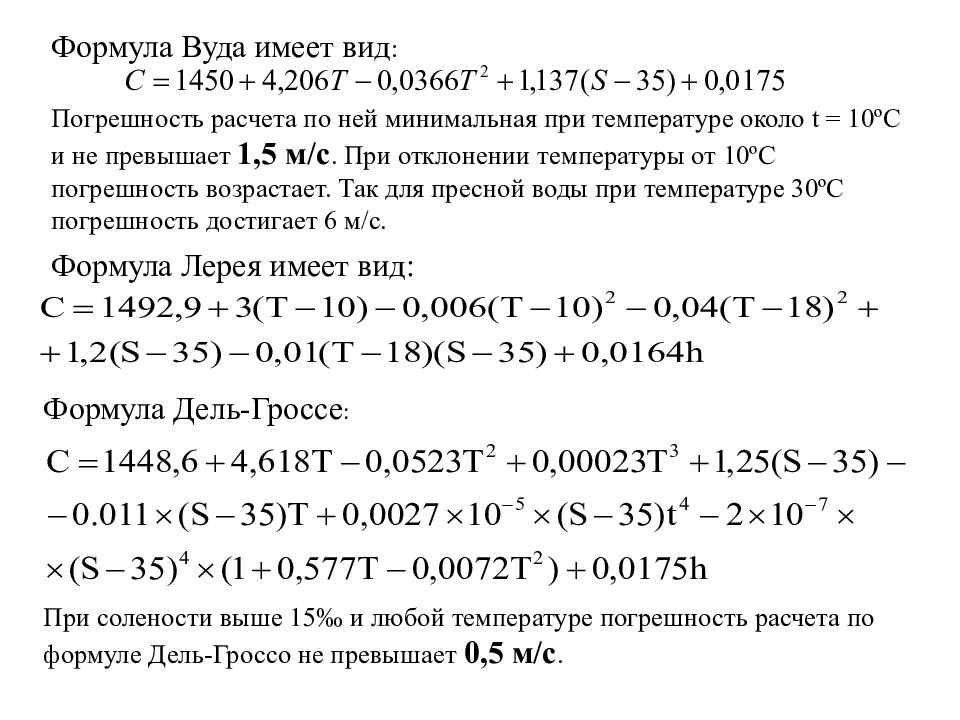

Формула Вуда имеет вид : Погрешность расчета по ней минимальная при температуре около t = 10 ºC и не превышает 1,5 м/с. При отклонении температуры от 10 ºC погрешность возрастает. Так для пресной воды при температуре 30 ºC погрешность достигает 6 м/с. Формула Лерея имеет вид: Формула Дель-Гроссе : При солености выше 15‰ и любой температуре погрешность расчета по формуле Дель-Гроссо не превышает 0,5 м/с.

Слайд 20

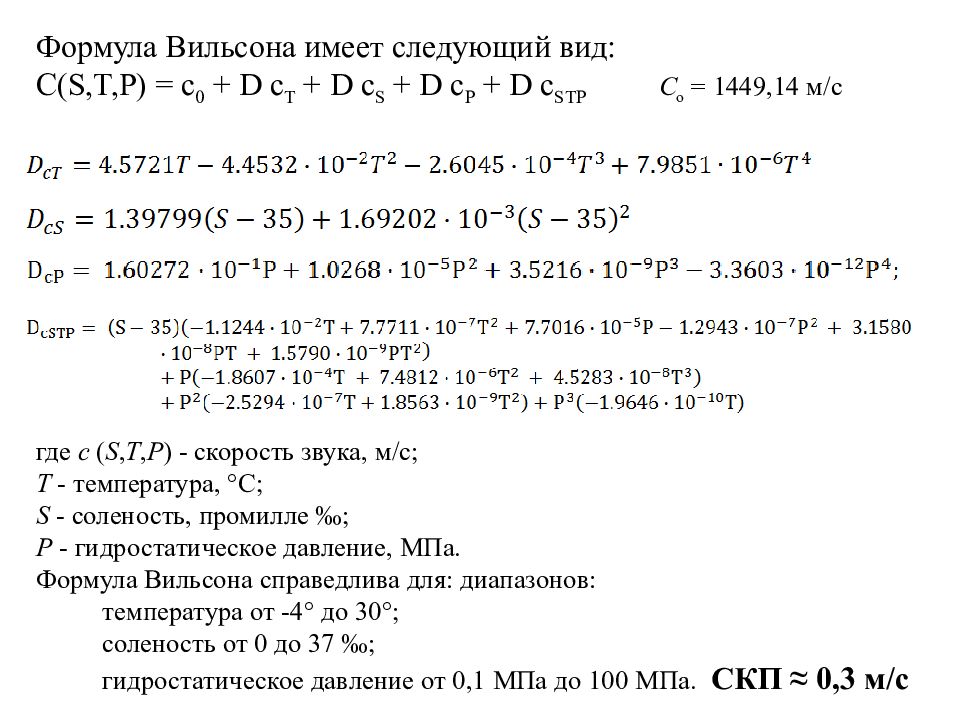

Формула Вильсона имеет следующий вид: С (S,T,P) = c 0 + D c T + D c S + D c P + D c STP С о = 1449, 14 м/с где c ( S, T, P ) - скорость звука, м/ c ; T - температура, °C; S - соленость, промилле ‰; P - гидростатическое давление, МПа. Формула Вильсона справедлива для: диапазонов: температура от -4° до 30°; соленость от 0 до 37 ‰; гидростатическое давление от 0,1 МПа до 100 МПа. СКП ≈ 0,3 м/с

Слайд 21

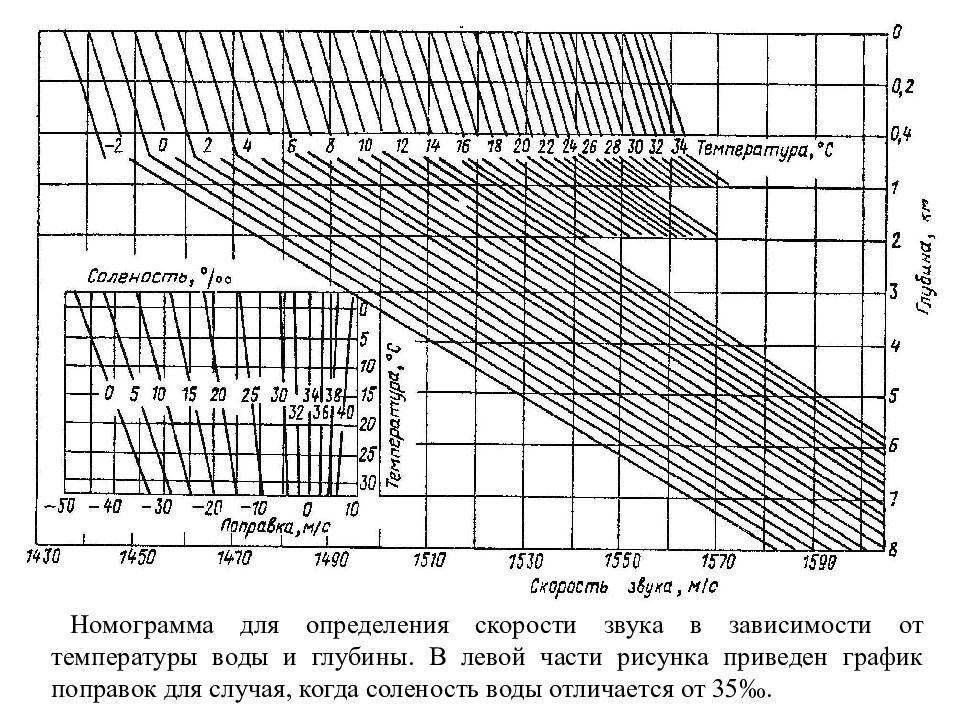

Номограмма для определения скорости звука в зависимости от температуры воды и глубины. В левой части рисунка приведен график поправок для случая, когда соленость воды отличается от 35‰.

Слайд 23

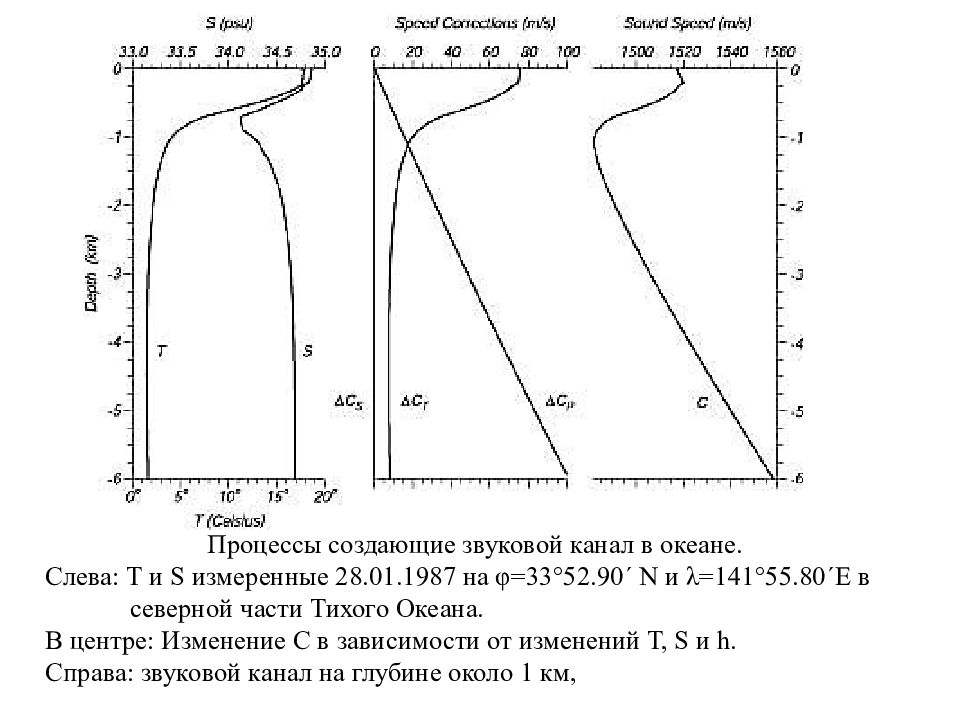

Процессы создающие звуковой канал в океане. Слева: Т и S измеренные 28.01.1987 на φ =33°52.90´ N и λ =141°55.80´E в северной части Тихого Океана. В центре: Изменение С в зависимости от изменений Т, S и h. Справа: звуковой канал на глубине около 1 км,

Слайд 24

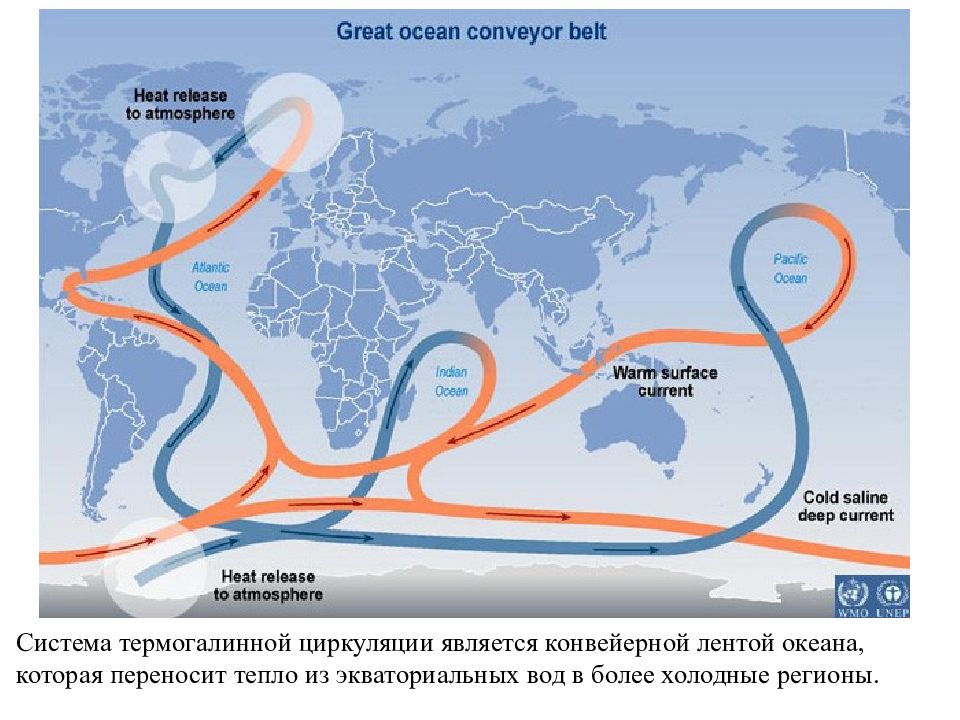

Система термогалинной циркуляции является конвейерной лентой океана, которая переносит тепло из экваториальных вод в более холодные регионы.

Слайд 26: Визуализация океанских течений

Слайд 28

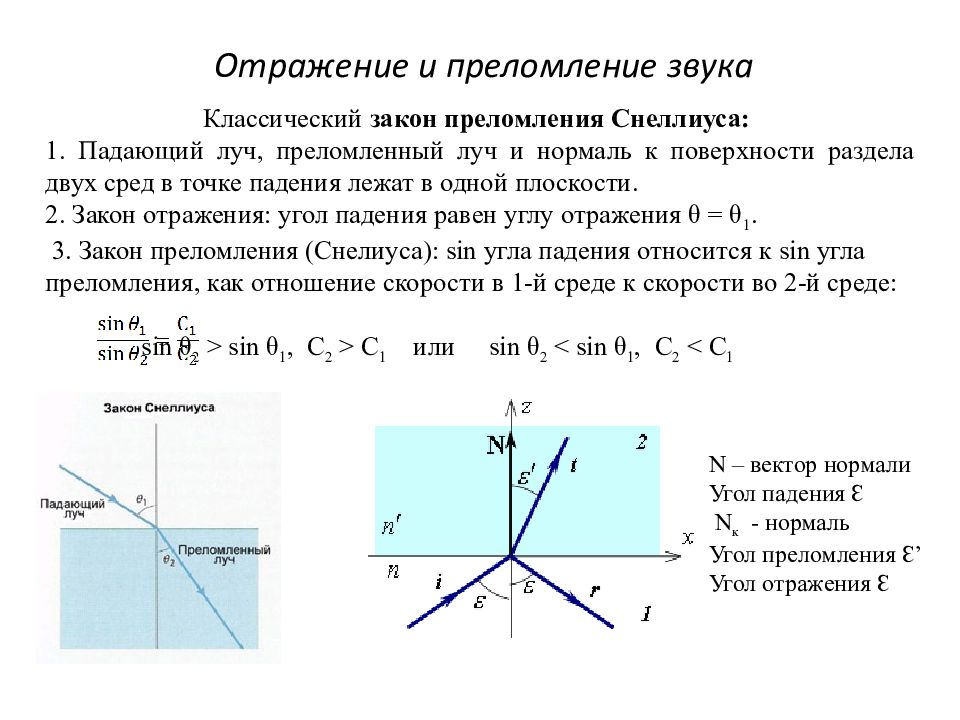

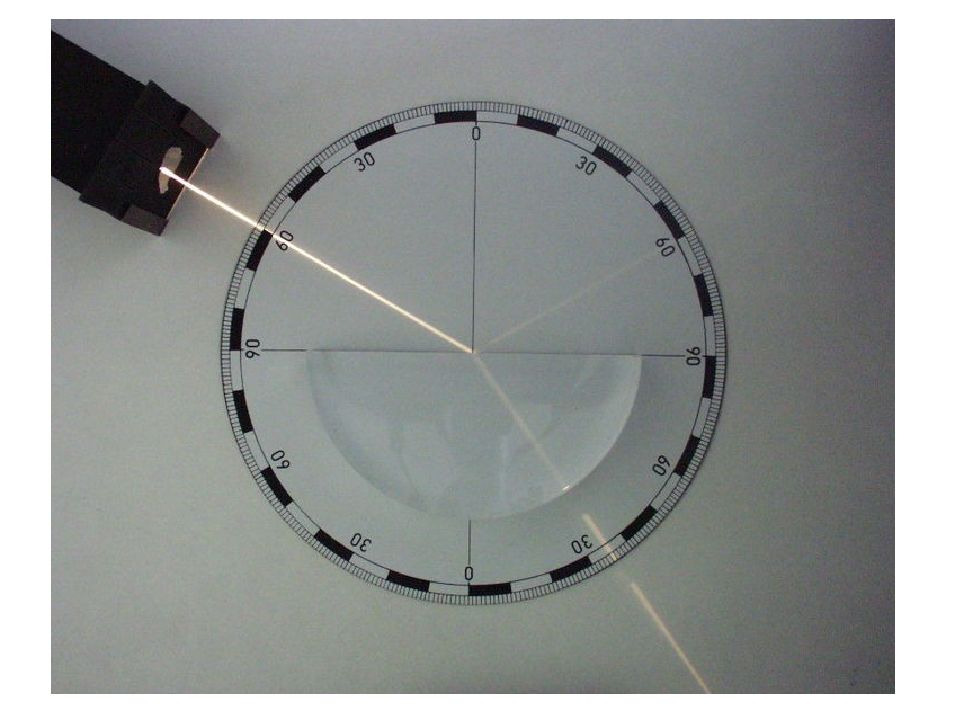

Отражение и преломление звука Классический закон преломления Снеллиуса: 1. Падающий луч, преломленный луч и нормаль к поверхности раздела двух сред в точке падения лежат в одной плоскости. 2. Закон отражения: угол падения равен углу отражения θ = θ 1. 3. Закон преломления (Снелиуса): sin угла падения относится к sin угла преломления, как отношение скорости в 1-й среде к скорости во 2-й среде: sin θ 2 > sin θ 1, C 2 > C 1 или sin θ 2 < sin θ 1, C 2 < C 1 N – вектор нормали Угол падения Ɛ N к - нормаль Угол преломления Ɛ’ Угол отражения Ɛ

Слайд 30

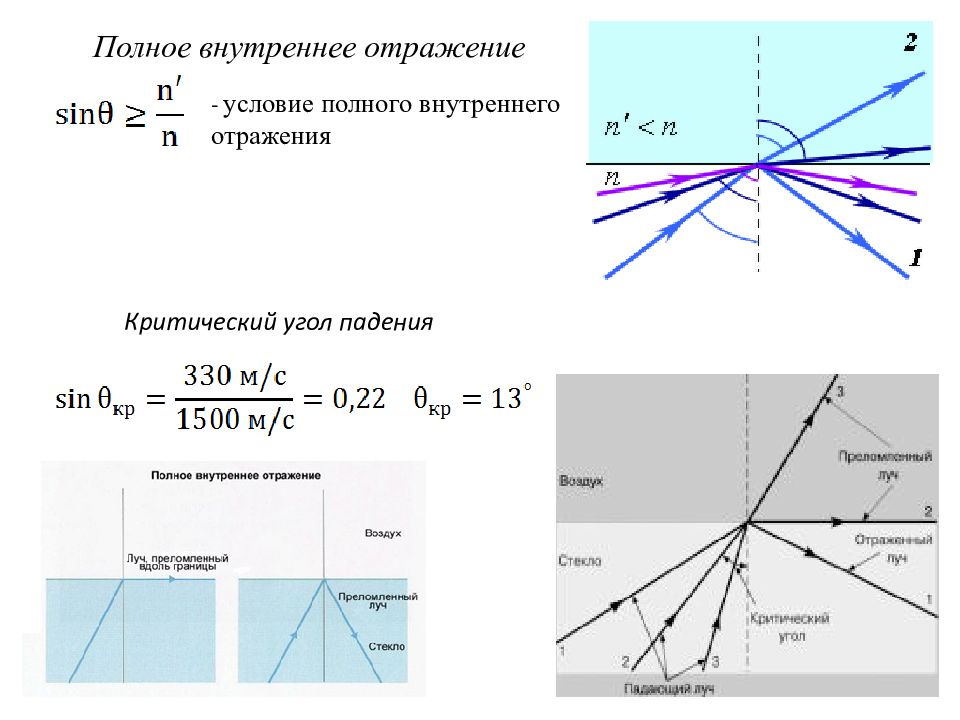

Полное внутреннее отражение - условие полного внутреннего отражения Критический угол падения

Слайд 31

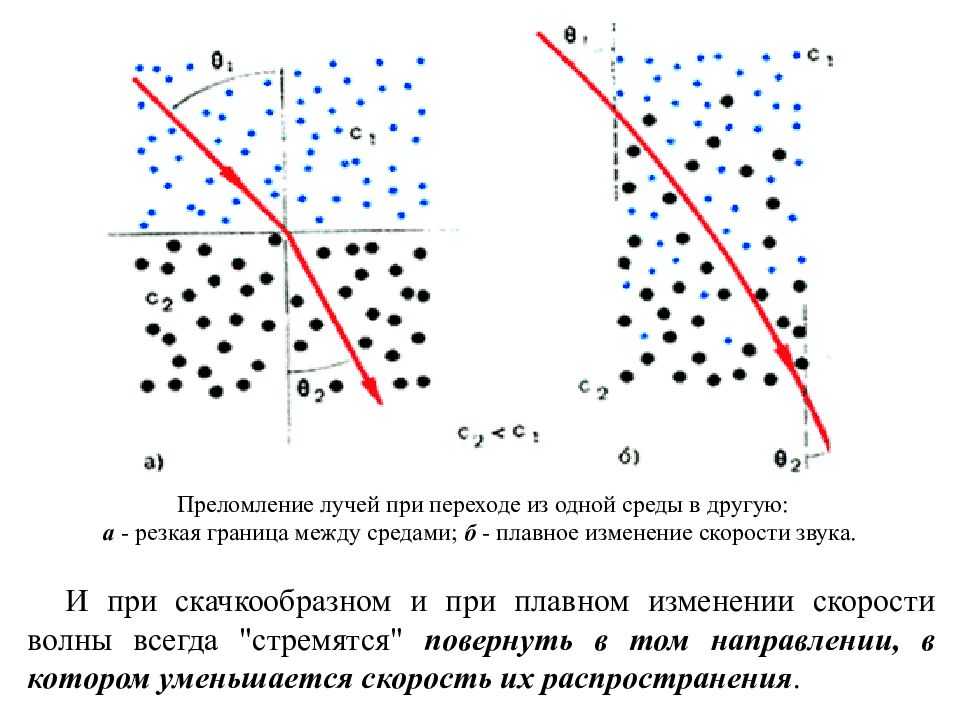

И при скачкообразном и при плавном изменении скорости волны всегда "стремятся" повернуть в том направлении, в котором уменьшается скорость их распространения. Преломление лучей при переходе из одной среды в другую: а - резкая граница между средами; б - плавное изменение скорости звука.

Слайд 32

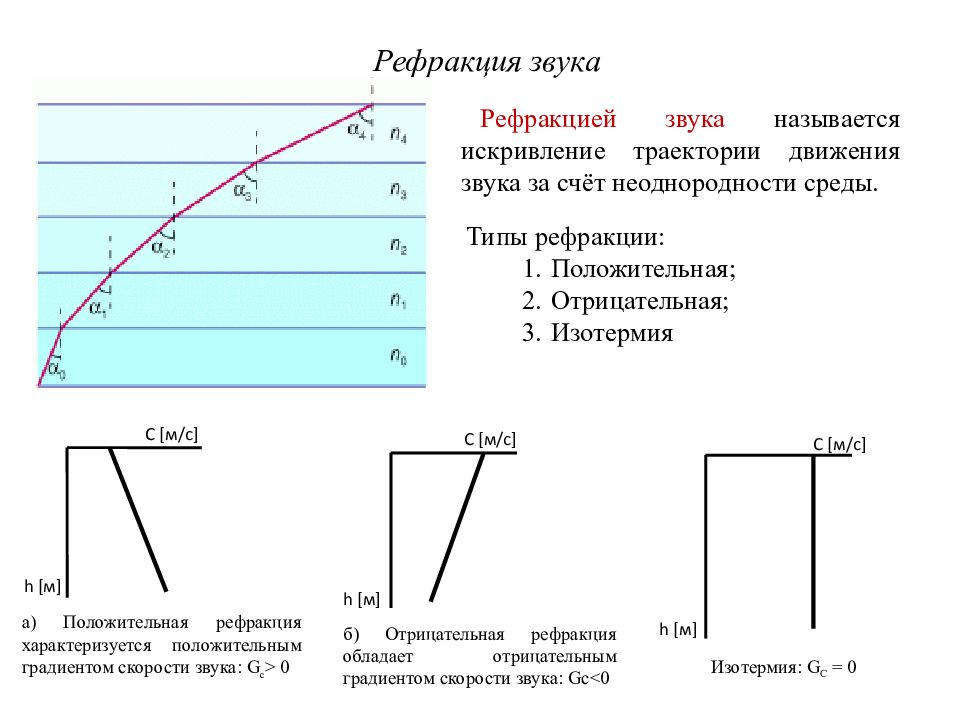

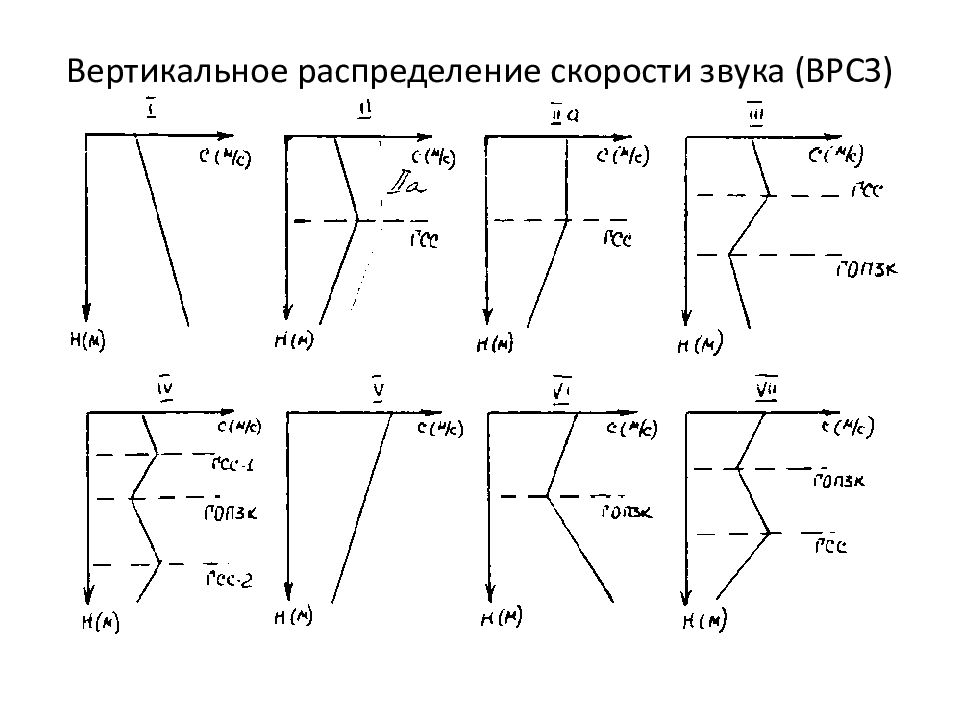

Рефракция звука Рефракцией звука называется искривление траектории движения звука за счёт неоднородности среды. Типы рефракции: Положительная; Отрицательная; Изотермия С [м/с] h [м] а) Положительная рефракция характеризуется положительным градиентом скорости звука: G с > 0 С [м/с] h [м] б) Отрицательная рефракция обладает отрицательным градиентом скорости звука: Gc<0 h [м] С [м/с] Изотермия: G C = 0

Слайд 35: Подводный звуковой канал

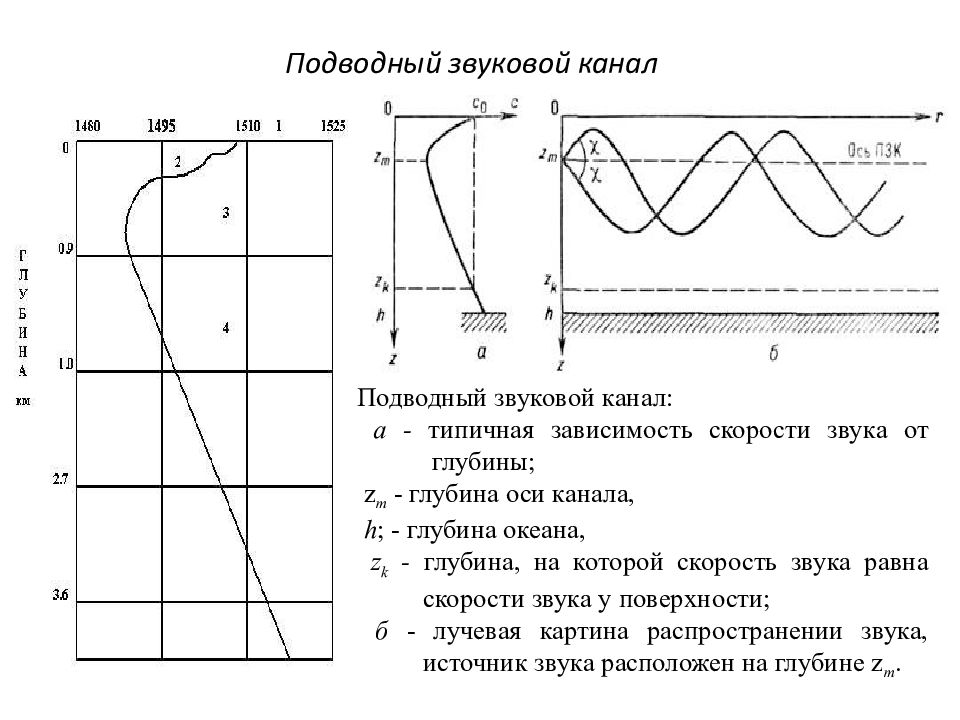

Подводный звуковой канал: а - типичная зависимость скорости звука от глубины; z m - глубина оси канала, h ; - глубина океана, z k - глубина, на которой скорость звука равна скорости звука у поверхности; б - лучевая картина распространении звука, источник звука расположен на глубине z m.

Слайд 36

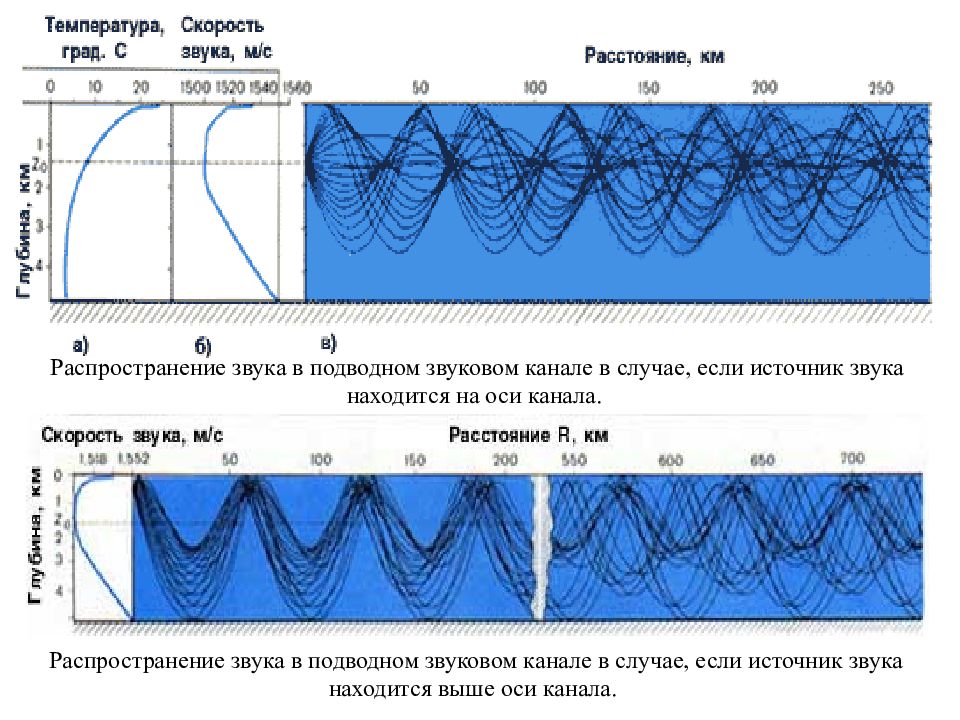

Распространение звука в подводном звуковом канале в случае, если источник звука находится на оси канала. Распространение звука в подводном звуковом канале в случае, если источник звука находится выше оси канала.

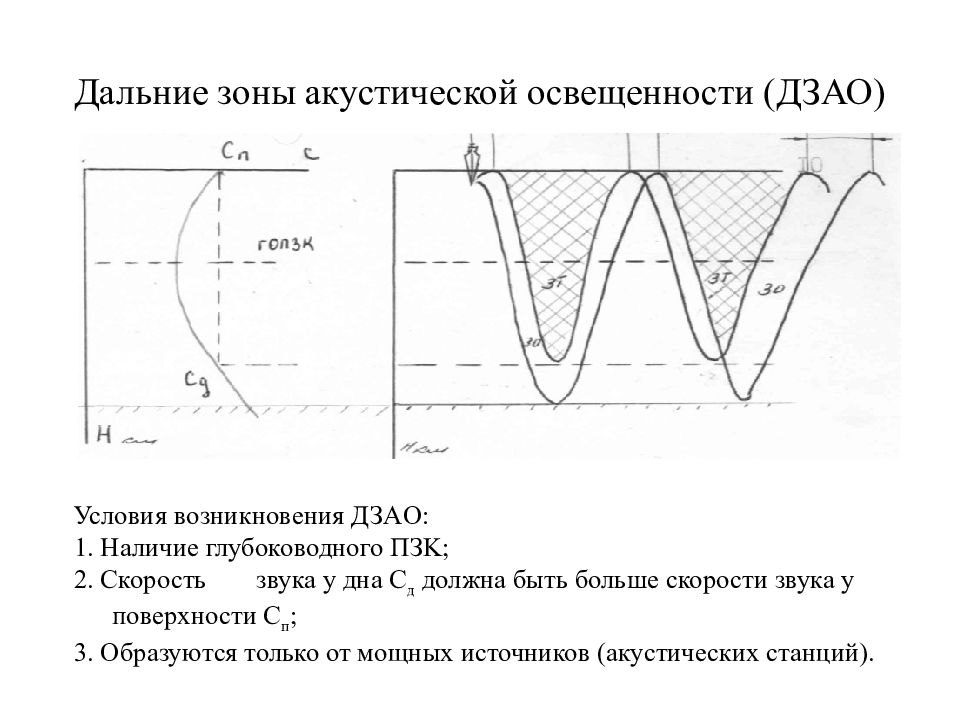

Слайд 37: Дальние зоны акустической освещенности (ДЗАО)

Условия возникновения ДЗAO: 1. Наличие глубоководного ПЗK; 2. Скорость звука у дна С д должна быть больше скорости звука у поверхности С п ; 3. Образуются только от мощных источников (акустических станций).

Слайд 38

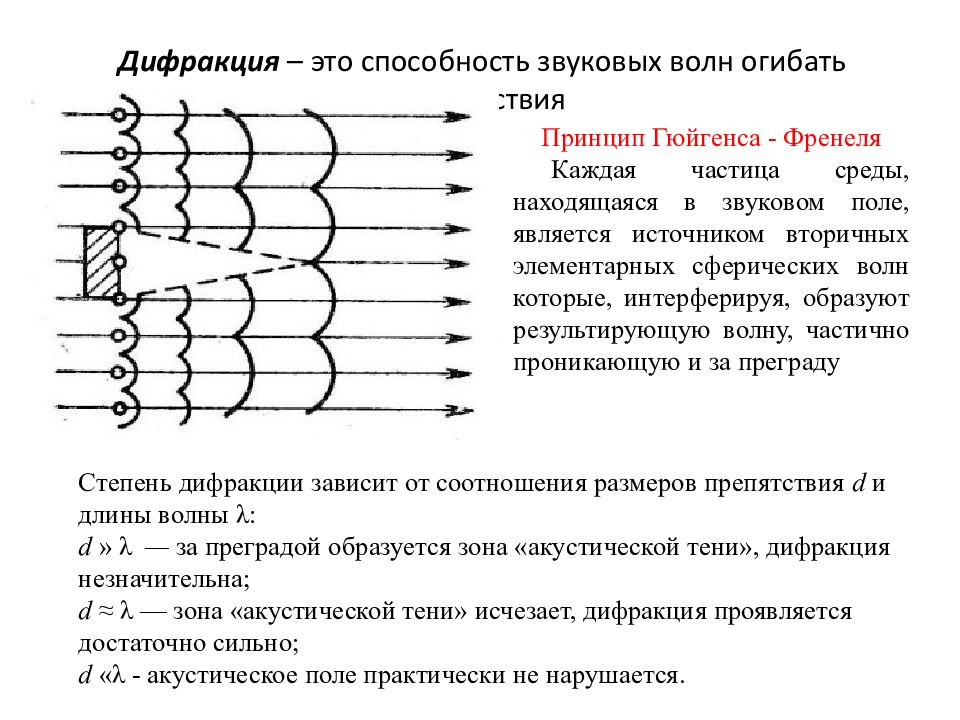

Дифракция – это способность звуковых волн огибать препятствия Принцип Гюйгенса - Френеля Каждая частица среды, находящаяся в звуковом поле, является источником вторичных элементарных сферических волн которые, интерферируя, образуют результирующую волну, частично проникающую и за преграду Степень дифракции зависит от соотношения размеров препятствия d и длины волны λ: d » λ — за преградой образуется зона «акустической тени», дифракция незначительна; d ≈ λ — зона «акустической тени» исчезает, дифракция проявляется достаточно сильно; d «λ - акустическое поле практически не нарушается.

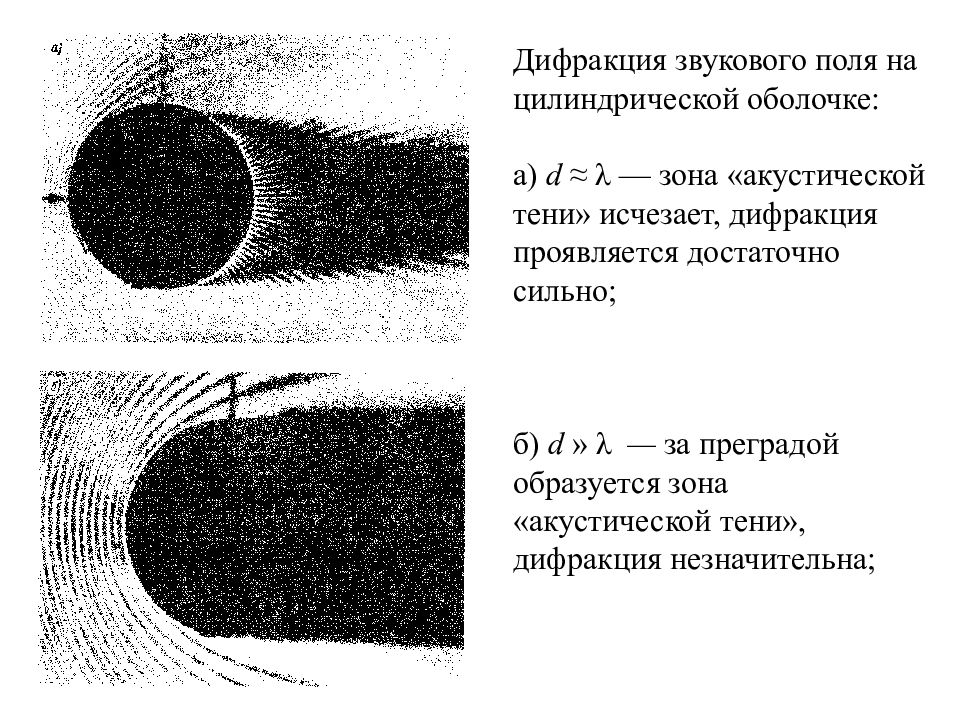

Слайд 39

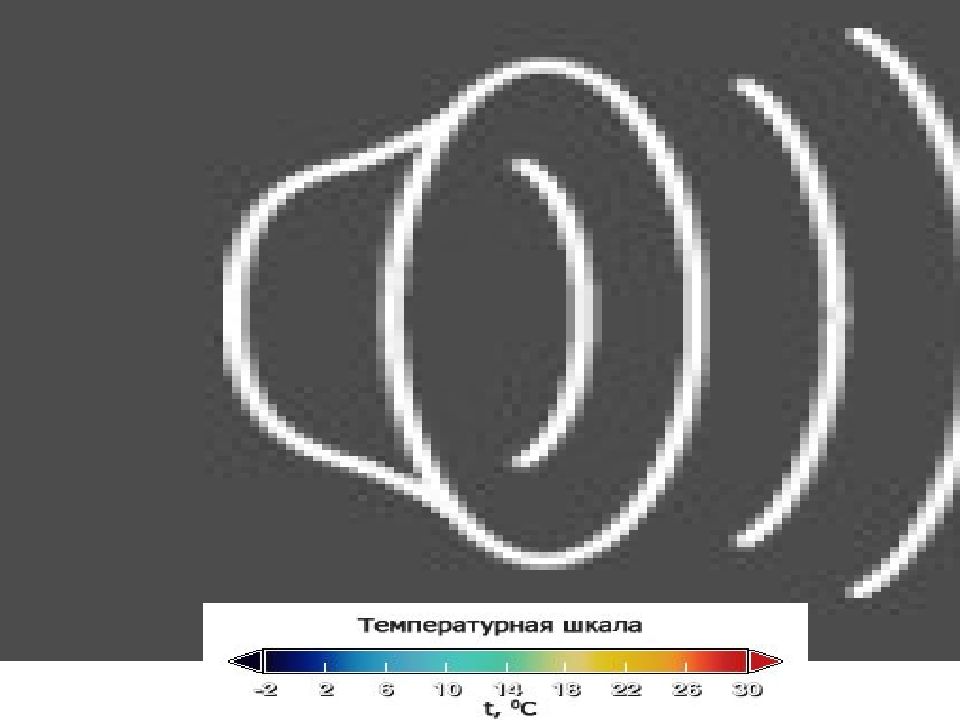

Дифракция звукового поля на цилиндрической оболочке: а) d ≈ λ — зона «акустической тени» исчезает, дифракция проявляется достаточно сильно; б) d » λ — за преградой образуется зона «акустической тени», дифракция незначительна;

Слайд 40

Под фактором аномалии А (фокусировки) понимается отношение интенсивности акустических колебаний в произвольной точке неоднородной океанической среды (с отражением звука от поверхности и дна) J( r ) к интенсивности в однородной безграничной среде на том же расстоянии от источника J о ( r ). Для вычисления аномалии в дб. Применяется следующая формула: Многолучевость и аномалия распространения звука Аномалией называется повышение или понижение интенсивности звукового сигнала в точке акустического поля (являющегося результатом сложения отдельных лучей), где осуществляется прием, по сравнению с акустическим полем в безграничной однородной среде, в которой отсутствует рефракция. Интерференция – это сложение гидроакустических волн.

Слайд 41

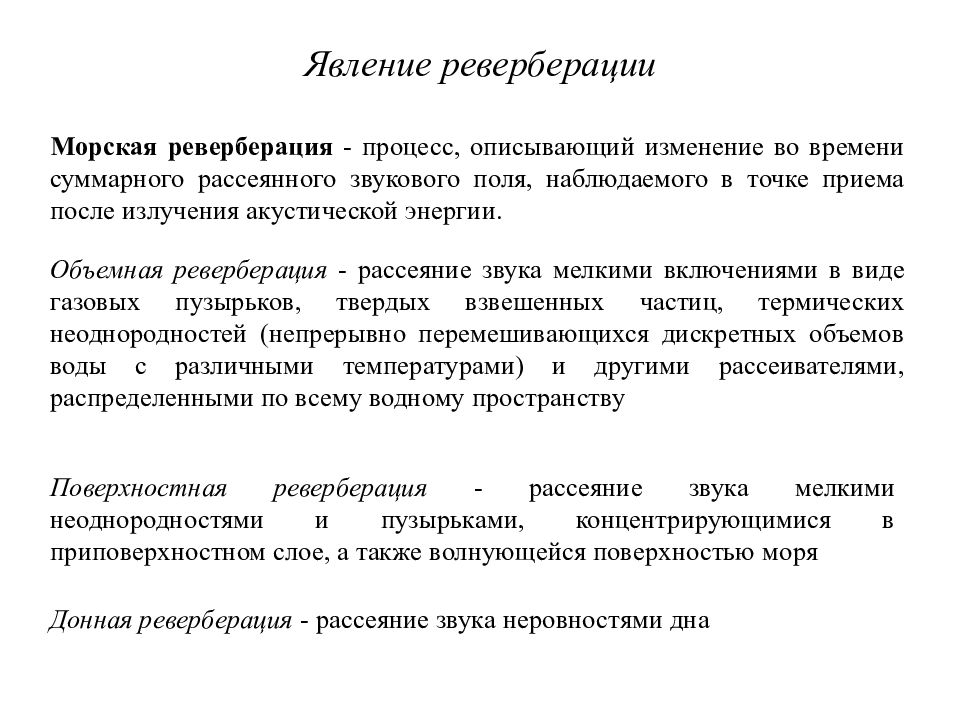

Явление реверберации Морская реверберация - процесс, описывающий изменение во времени суммарного рассеянного звукового поля, наблюдаемого в точке приема после излучения акустической энергии. Объемная реверберация - рассеяние звука мелкими включениями в виде газовых пузырьков, твердых взвешенных частиц, термических неоднородностей (непрерывно перемешивающихся дискретных объемов воды с различными температурами) и другими рассеивателями, распределенными по всему водному пространству Поверхностная реверберация - рассеяние звука мелкими неоднородностями и пузырьками, концентрирующимися в приповерхностном слое, а также волнующейся поверхностью моря Донная реверберация - рассеяние звука неровностями дна

Слайд 42

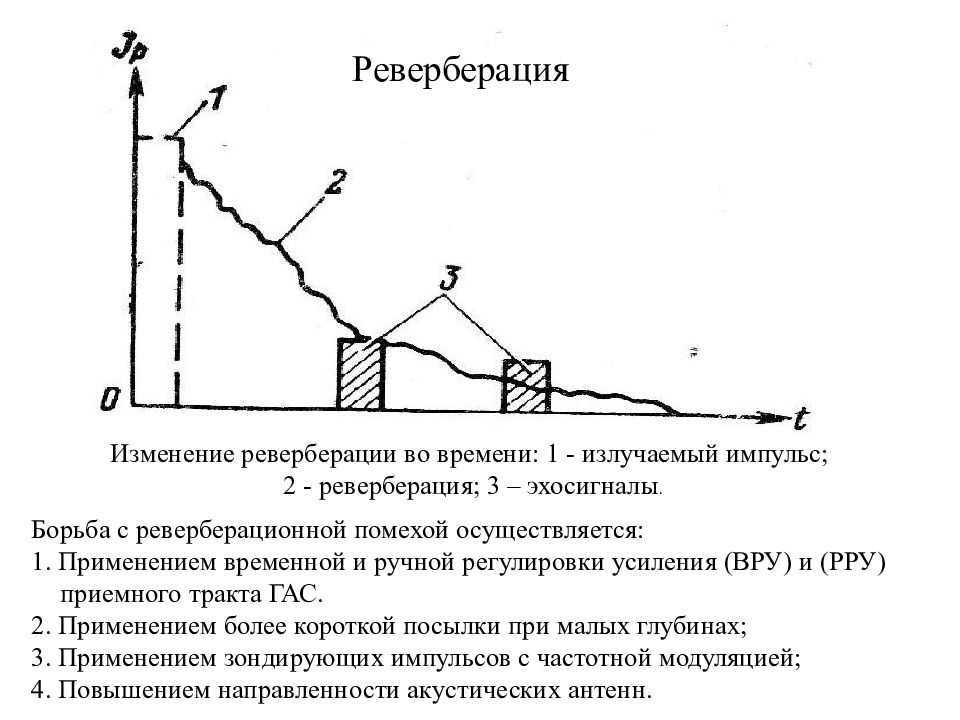

Борьба с реверберационной помехой осуществляется: 1. Применением временной и ручной регулировки усиления (ВРУ) и (РРУ) приемного тракта ГАС. 2. Применением более короткой посылки при малых глубинах; 3. Применением зондирующих импульсов с частотной модуляцией; 4. Повышением направленности акустических антенн. Изменение реверберации во времени: 1 - излучаемый импульс; 2 - реверберация; 3 – эхосигналы. Реверберация

Слайд 43

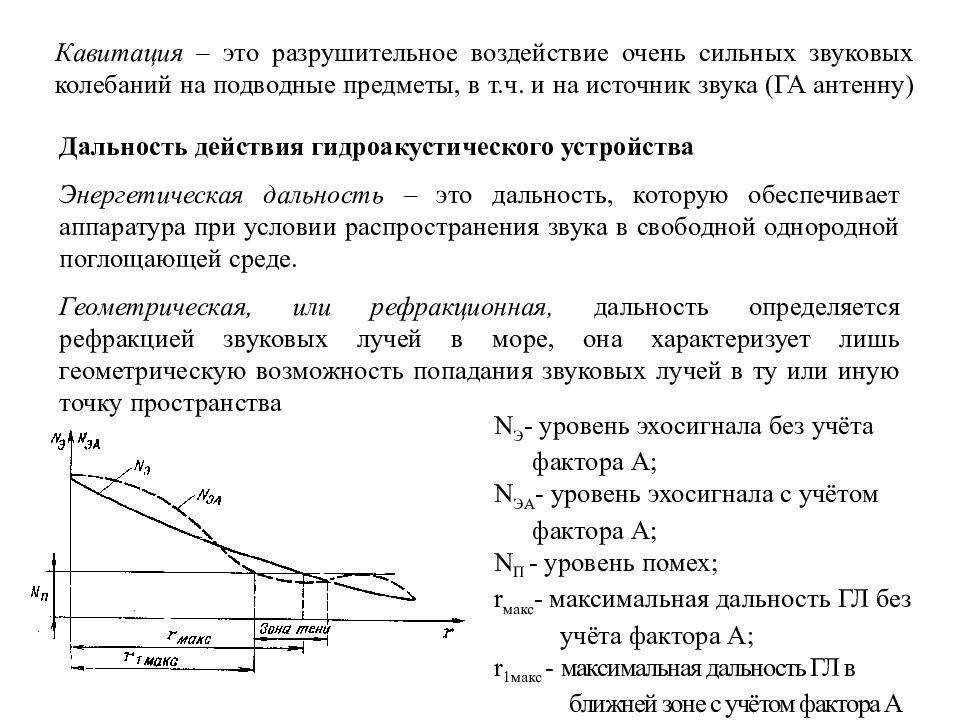

Кавитация – это разрушительное воздействие очень сильных звуковых колебаний на подводные предметы, в т.ч. и на источник звука (ГА антенну) Дальность действия гидроакустического устройства Энергетическая дальность – это дальность, которую обеспечивает аппаратура при условии распространения звука в свободной однородной поглощающей среде. Геометрическая, или рефракционная, дальность определяется рефракцией звуковых лучей в море, она характеризует лишь геометрическую возможность попадания звуковых лучей в ту или иную точку пространства N Э - уровень эхосигнала без учёта фактора А; N ЭА - уровень эхосигнала с учётом фактора А; N П - уровень помех; r макс - максимальная дальность ГЛ без учёта фактора А; r 1макс - максимальная дальность ГЛ в ближней зоне с учётом фактора А

Последний слайд презентации: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА В ВОДЕ

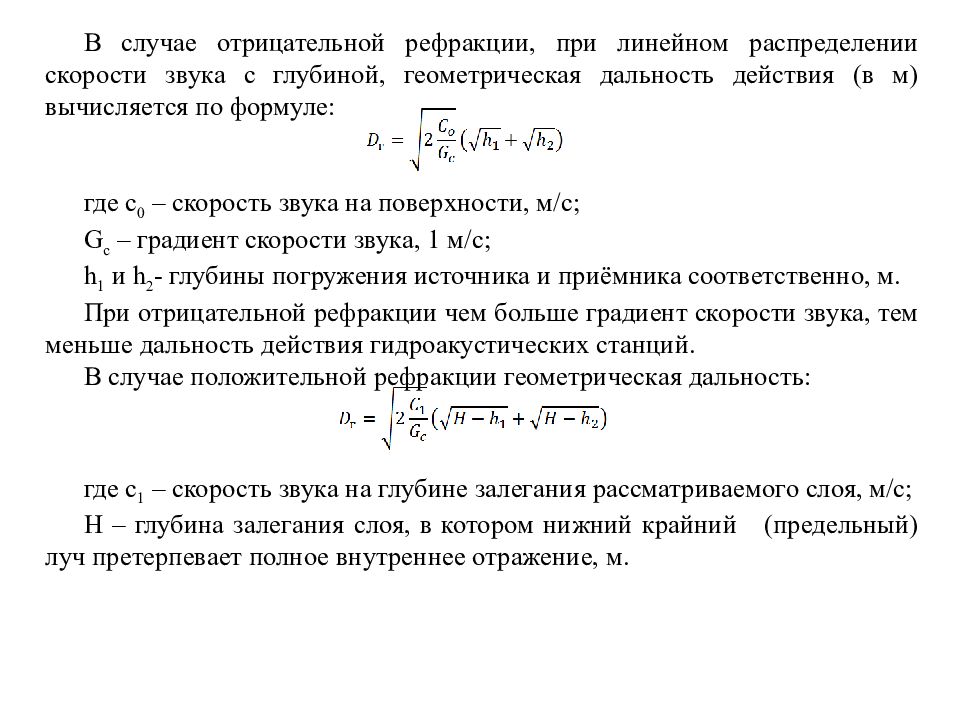

В случае отрицательной рефракции, при линейном распределении скорости звука с глубиной, геометрическая дальность действия (в м) вычисляется по формуле: где с 0 – скорость звука на поверхности, м/с; G c – градиент скорости звука, 1 м/с; h 1 и h 2 - глубины погружения источника и приёмника соответственно, м. При отрицательной рефракции чем больше градиент скорости звука, тем меньше дальность действия гидроакустических станций. В случае положительной рефракции геометрическая дальность: где с 1 – скорость звука на глубине залегания рассматриваемого слоя, м/с; H – глубина залегания слоя, в котором нижний крайний (предельный) луч претерпевает полное внутреннее отражение, м.