Первый слайд презентации: Фациальный (литолого-генетический ) анализ

Слайд 2: Генетический (фациальный) анализ

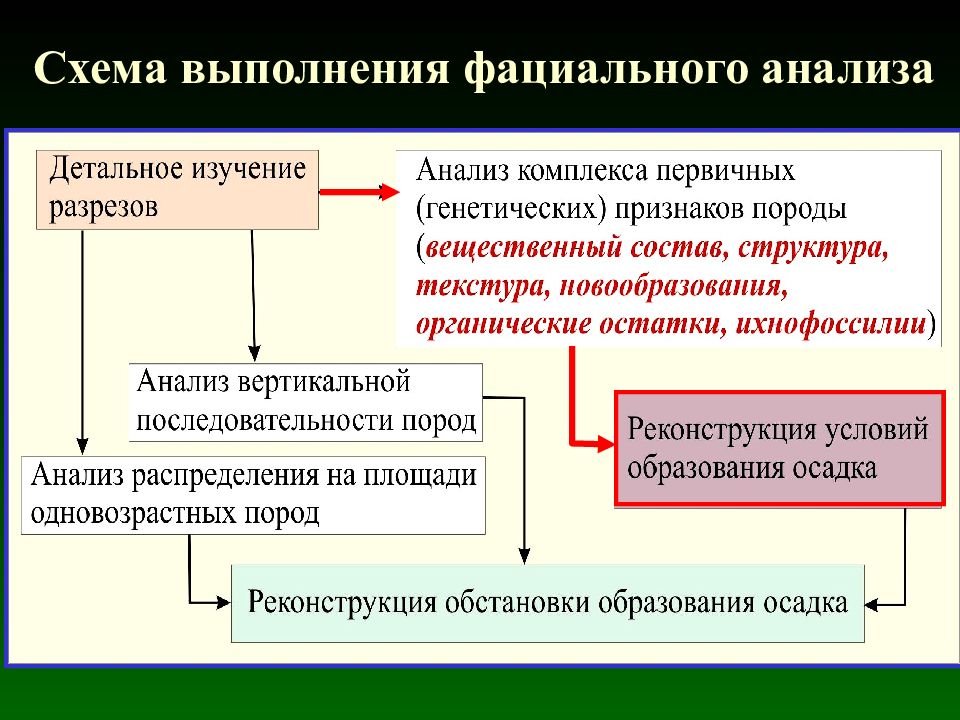

реконструкция условий и обстановок накопления осадков по комплексу первичных (генетических) признаков осадочных пород.

Первичные признаки: в ещественный состав, структура, окраска, текстура, неорганические включения, органически е остатк и, ихнофоссилии (следы жизнедеятельности), новообразования (конкреции, аутигенные минералы).

Слайд 4: Вторичные признаки возникают после прекращения связи осадка с внешней средой за счет его перекрытия другими осадками

Вторичные признаки: вторичные структуры, текстуры и цвет породы, степень литификации породы, трещиноватость, кливаж, рассланцевание и т.д.

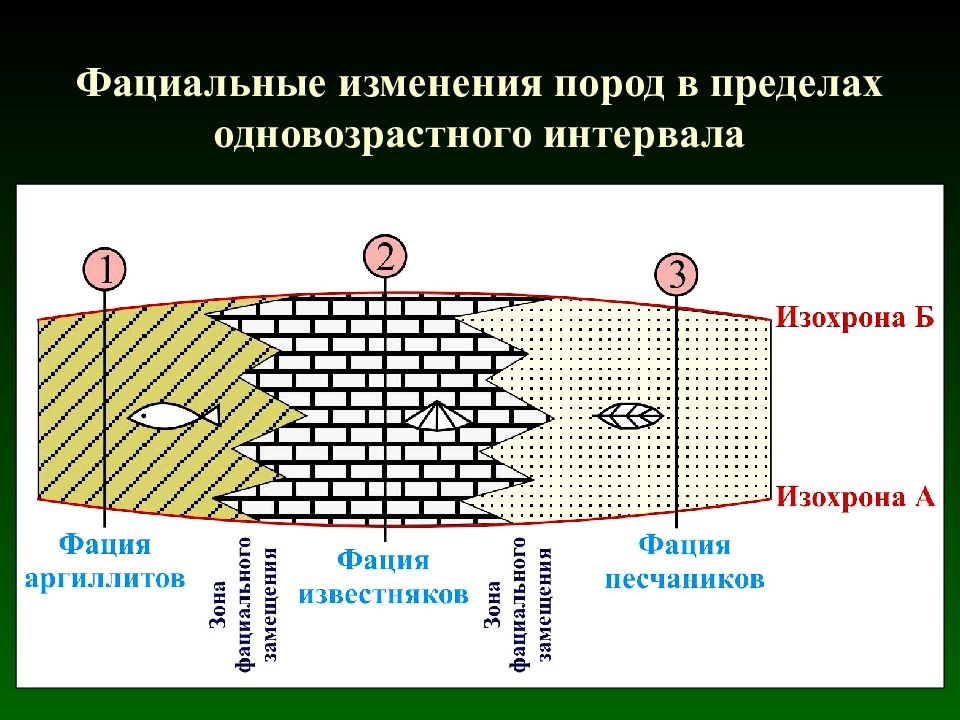

Слайд 5: Фация (от лат. facies – лицо, облик) – однородная часть одновозрастного интервала, отличающаяся от смежных (фация = модификация)

А. Гресли, Н.А. Головкинский, Н.С. Шатский, Г.П. Леонов

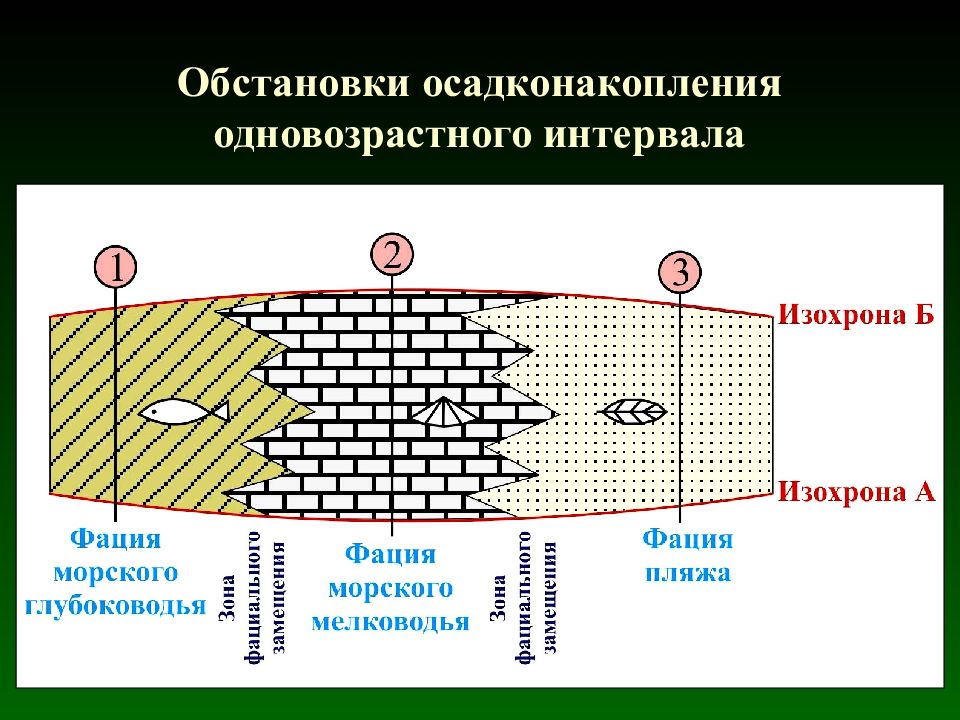

Слайд 7: Фация – единица ландшафта с общими условиям осадконакопления, отлича ющаяся от смежных (фация = обстановка осадконакопления)

Д.В. Наливкин, В.И. Попов, Н.М. Страхов, Н.В. Логвиненко

Слайд 9: Фация – обстановка осадконакопления, овеществленная в осадке или породе (фация = условия + осадок )

Ю.А. Жемчужников, Л.Н. Ботвинкина, В.П. Алексеев

Слайд 11

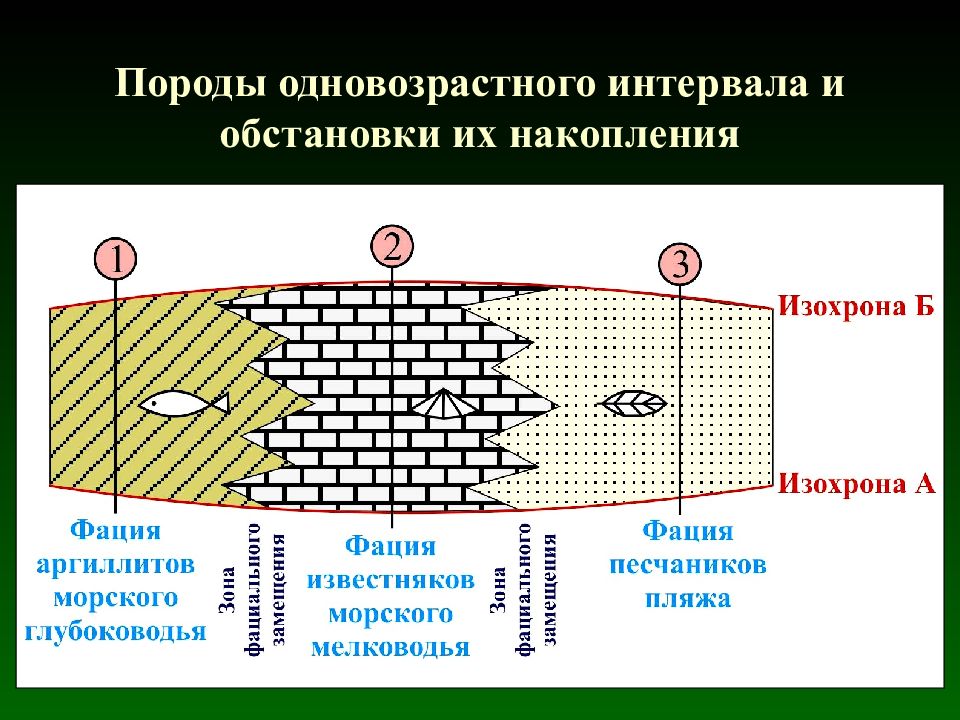

Фациальный закон Головкинского – Вальтера Вертикальная последовательность осадочных пород в разрезе соответствует порядку размещения на площади обстановок их образования. Согласно налегать друг на друга могут только породы, обстановки накопления которых граничат на площади.

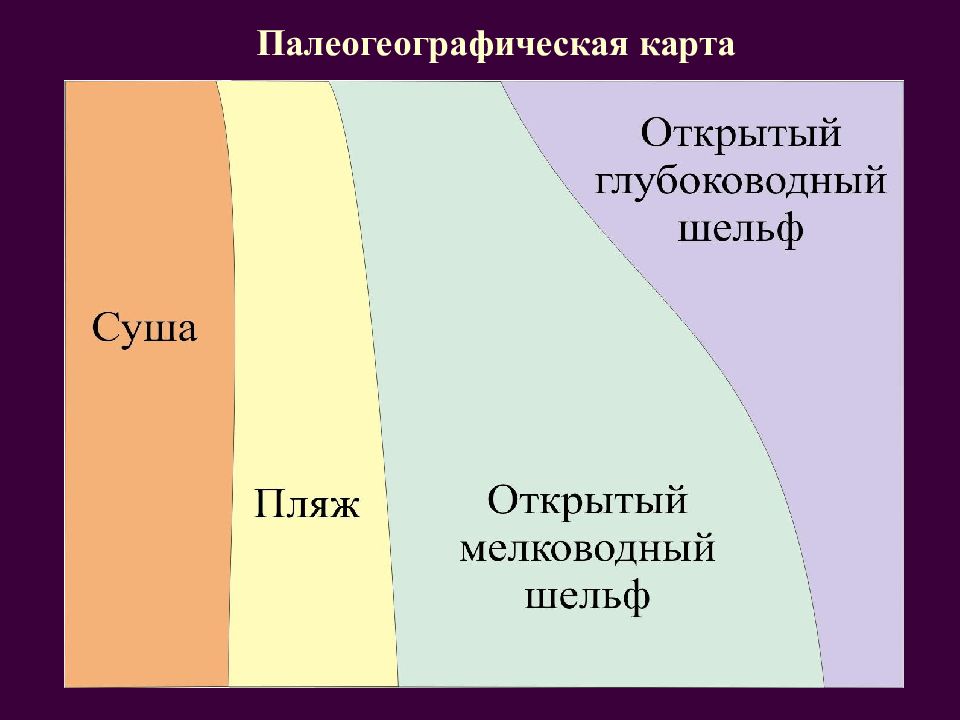

Слайд 12: Обстановки осадконакопления

Палеогеографический профиль Палеогеографическая карта Геологическая колонка

Слайд 13: Условия образования осадка – комплекс физических, химических и биологических процессов, совокупность которых приводит к возникновению осадка того или иного типа. Обстановка осадконакопления – аккумулятивный ландшафт с определенным комплексом условий образования осадков

Слайд 15: Параметры среды осадконакопления: 1. а грегатное состояние, 2. д инамика, 3. х арактер движения, 4. о кислительно-восстановительный потенциал ( Eh ), 5. к ислотность-щелочность ( pH ), 6. с оленость, 7. т емпература, 8. г лубина

Условия образования осадка

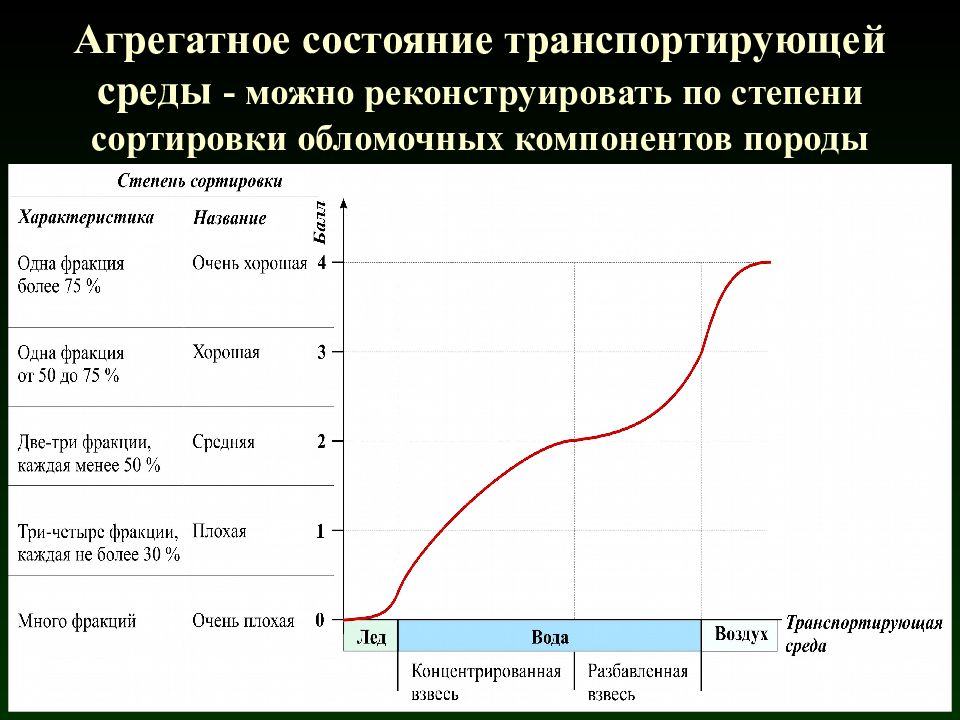

Слайд 16: Агрегатное состояние транспортирующей среды - можно реконструировать по степени сортировки обломочных компонентов породы

Очень хорошая Хорошая Средняя Плохая Очень плохая

Слайд 17: Агрегатное состояние транспортирующей среды - можно реконструировать по степени сортировки обломочных компонентов породы

Слайд 18: Транспортирующая среда?

Смесь глины алеврита песка и валунов. Песчаник разнозернистый глинистый. Песчаник тонкозернистый с примесью алевритовых частиц. Песчаник тонкозернистый (90% частиц имеют размер от 0,05 до 0,1 м).

Слайд 20: Надежным показателем динамики среды является размер обломочных компонентов породы. При снижени и скорости потока в осадок выпадают сначала крупные, а затем более мелкие частицы

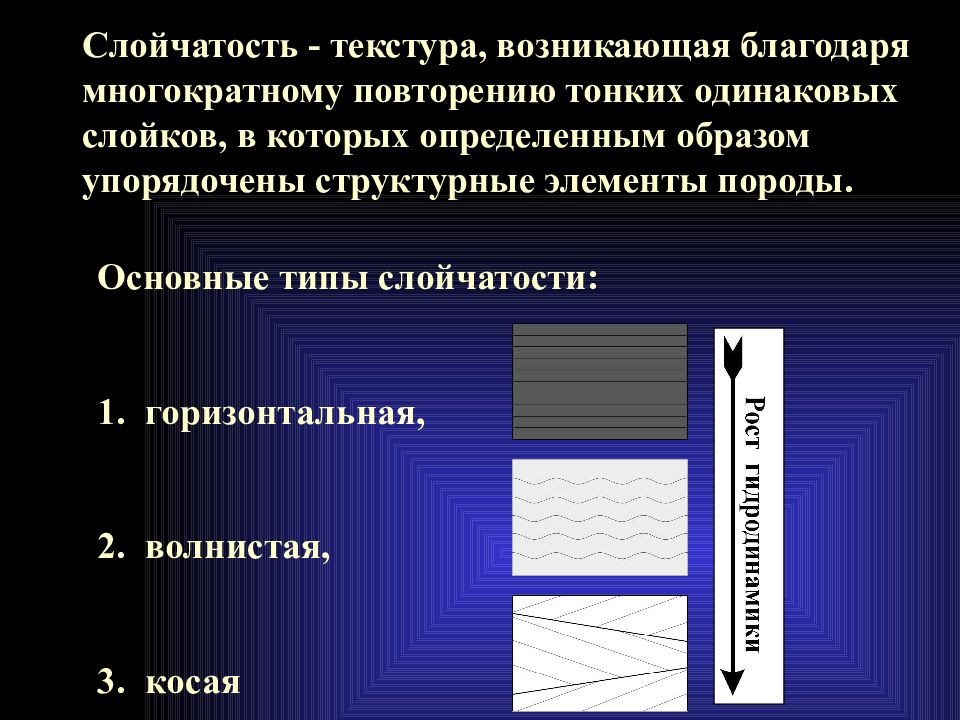

Слайд 22: Слойчатость - текстура, возникающая благодаря многократному повторению тонких одинаковых слойков, в которых определенным образом упорядочены структурные элементы породы

Основные типы слойчатости: горизонтальная, волнистая, косая

Слайд 23: Горизонтальная слойчатость

Интерпретация: прерывистое вертикальное осаждение алевро-пелитовых частиц из ненасыщенных взвесей в условиях низкой гидродинамики.

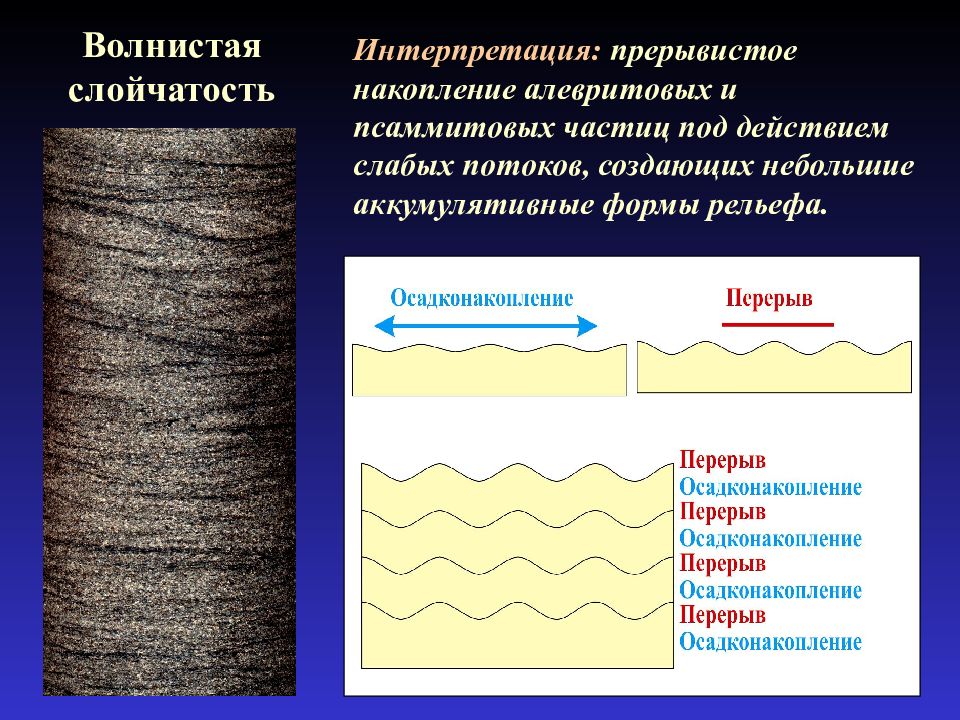

Слайд 24: Волнистая слойчатость

Интерпретация: прерывистое накопление алевритовых и псаммитовых частиц под действием слабых потоков, создающих небольшие аккумулятивные формы рельефа.

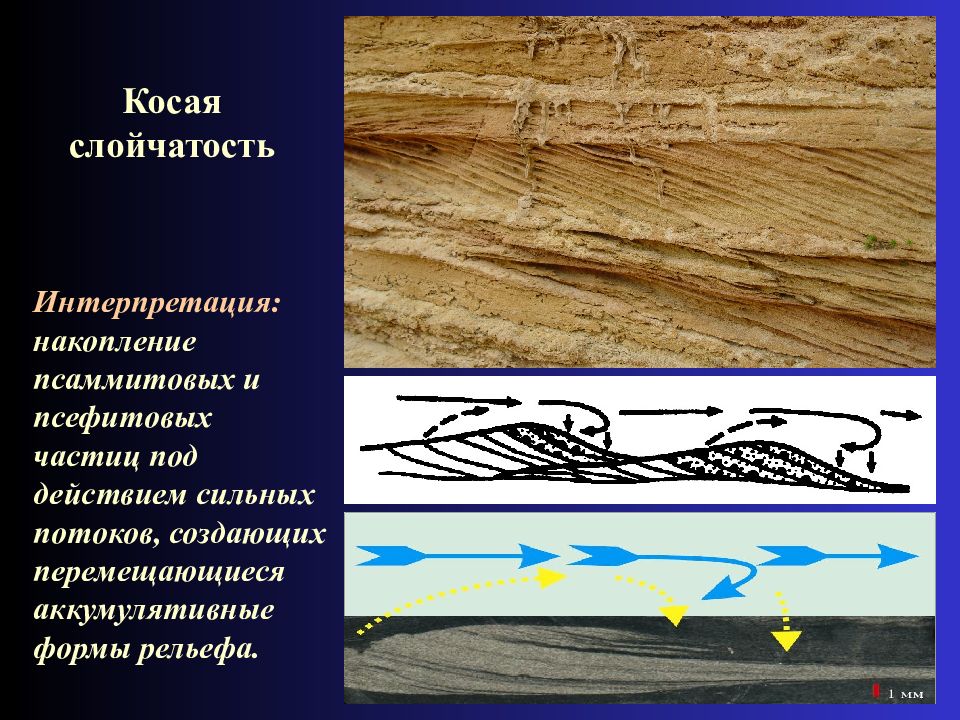

Слайд 25: Косая слойчатость

Интерпретация: накопление псаммитовых и псефитовых частиц под действием сильных потоков, создающих перемещающиеся аккумулятивные формы рельефа.

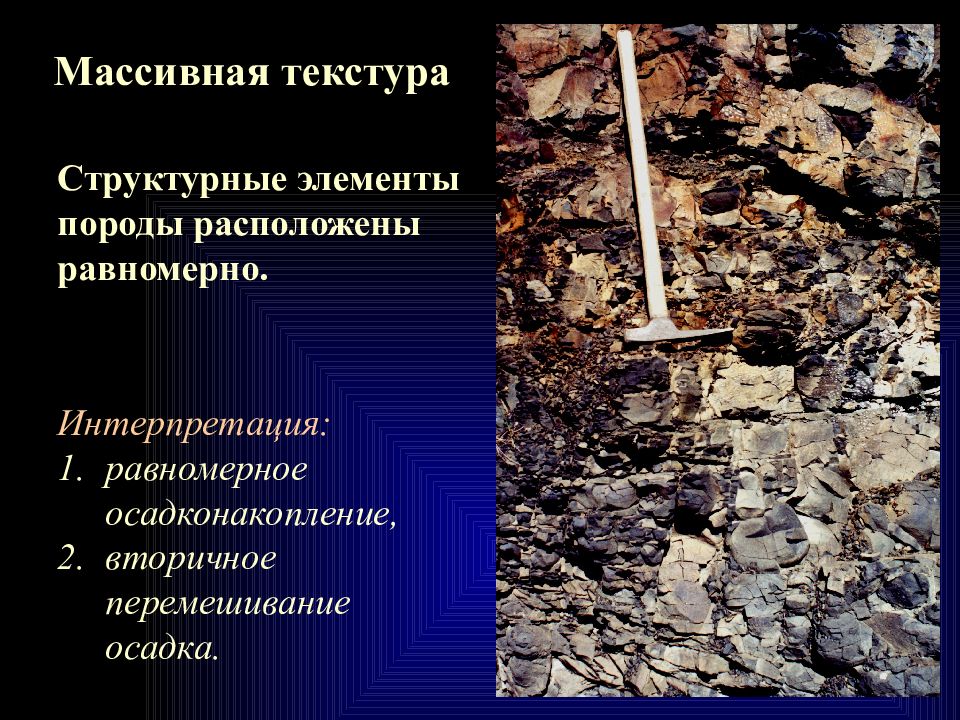

Слайд 26: Массивная текстура

Структурные элементы породы расположены равномерно. Интерпретация: равномерное осадконакопление, вторичное перемешивание осадка.

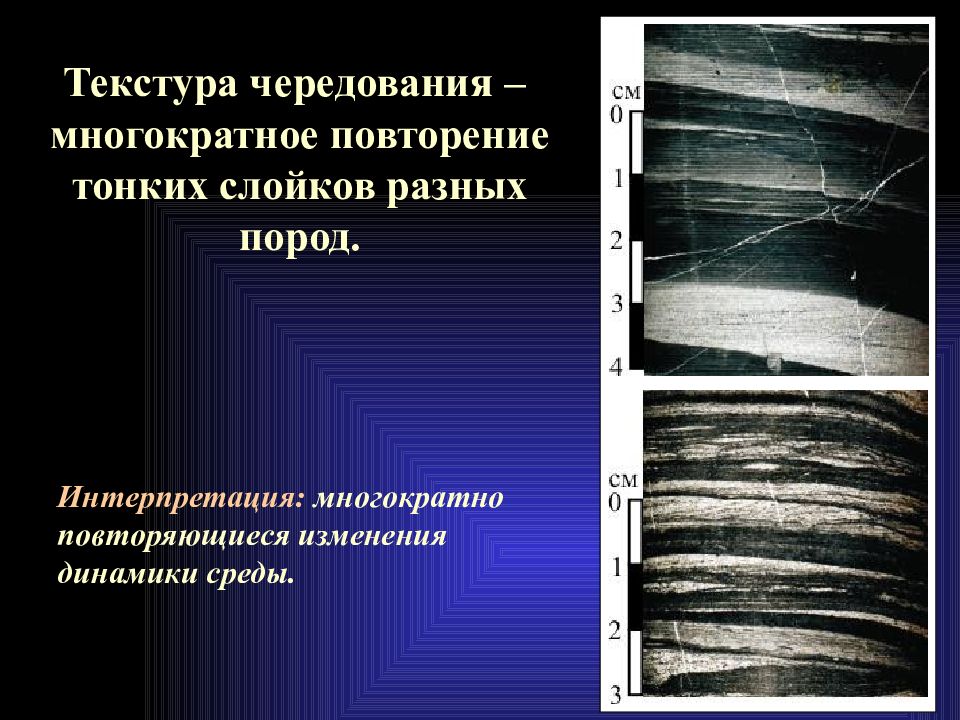

Слайд 27: Текстура чередования – многократное повторение тонких слойков разных пород

Интерпретация: многократно повторяющиеся изменения динамики среды.

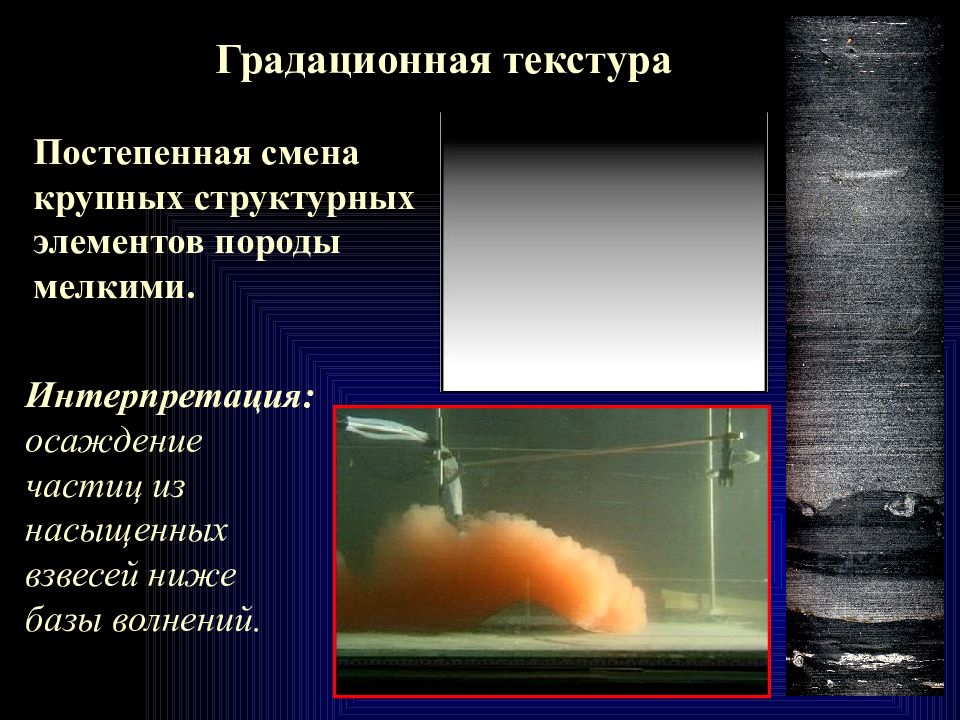

Слайд 28: Градационная текстура

Постепенная смена крупных структурных элементов породы мелкими. Интерпретация: осаждение частиц из насыщенных взвесей ниже базы волнений.

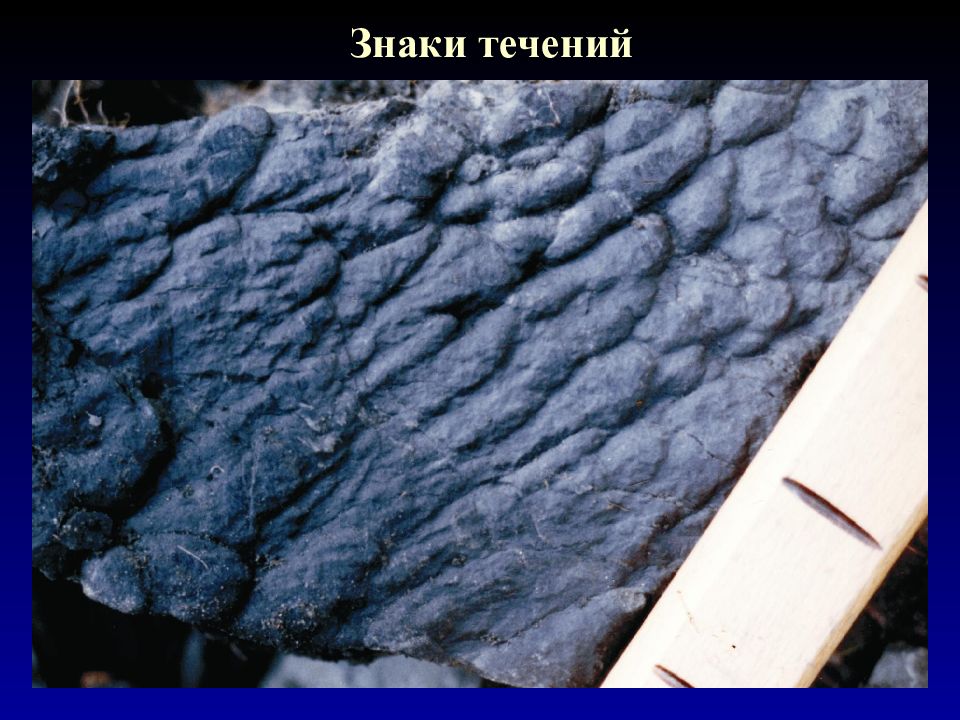

Слайд 29: Характер движения среды

Однонаправленные потоки (ветер, река, придонные течения) можно реконструировать по однонаправленн ой кос ой слойчатост и, асимметричны м знак ам ряби, знакам течений. Бимодальные потоки (волнения, приливы-отливы) реконструируют по симметричны м знак ам ряби и кос ой разнонаправленн ой слойчатост и.

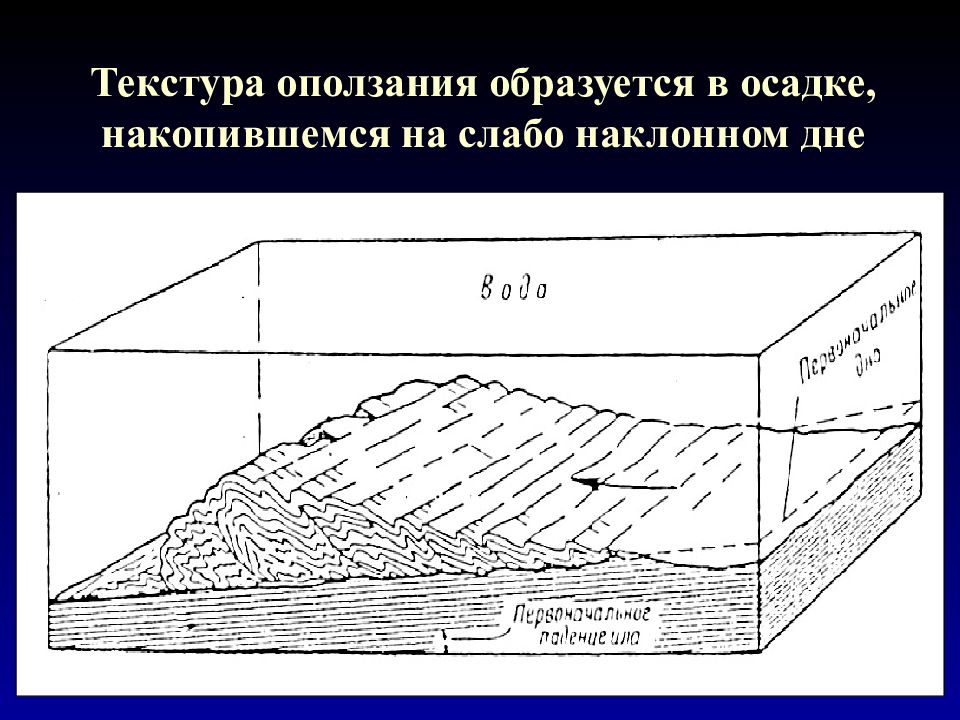

Слайд 34: Текстура оползания

Интерпретация: перемещение уже накопившегося осадка.

Слайд 35: Текстура оползания образуется в осадке, накопившемся на слабо наклонном дне

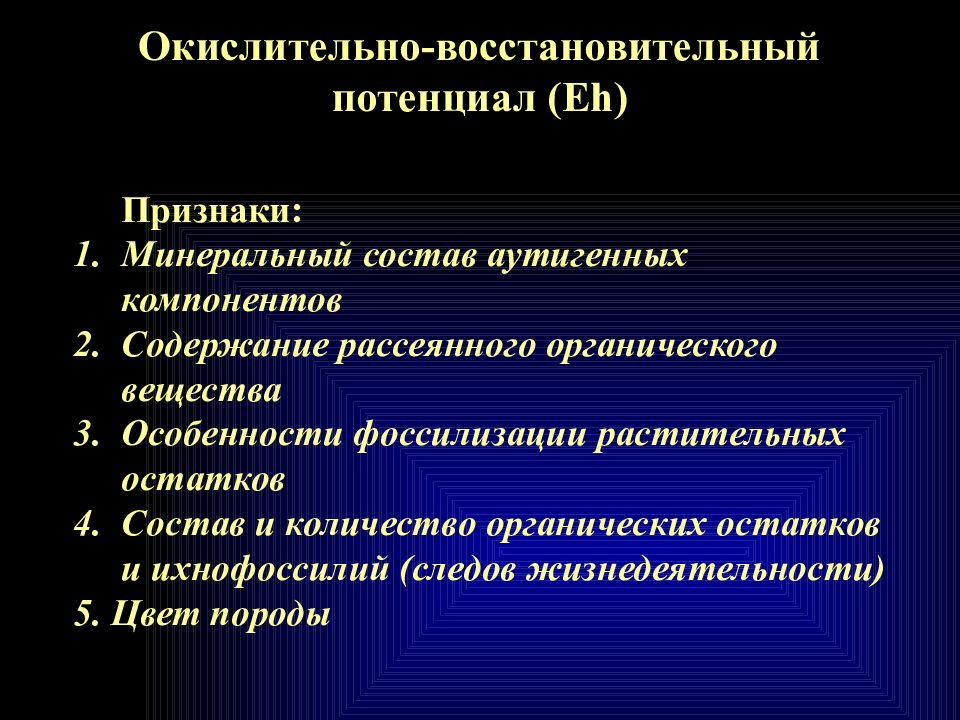

Слайд 36: Окислительно-восстановительный потенциал ( Eh )

Признаки: Минеральный состав аутигенных компонентов Содержание рассеянного органического вещества Особенности фоссилизации растительных остатков Состав и количество органических остатков и ихнофоссилий (следов жизнедеятельности) 5. Цвет породы

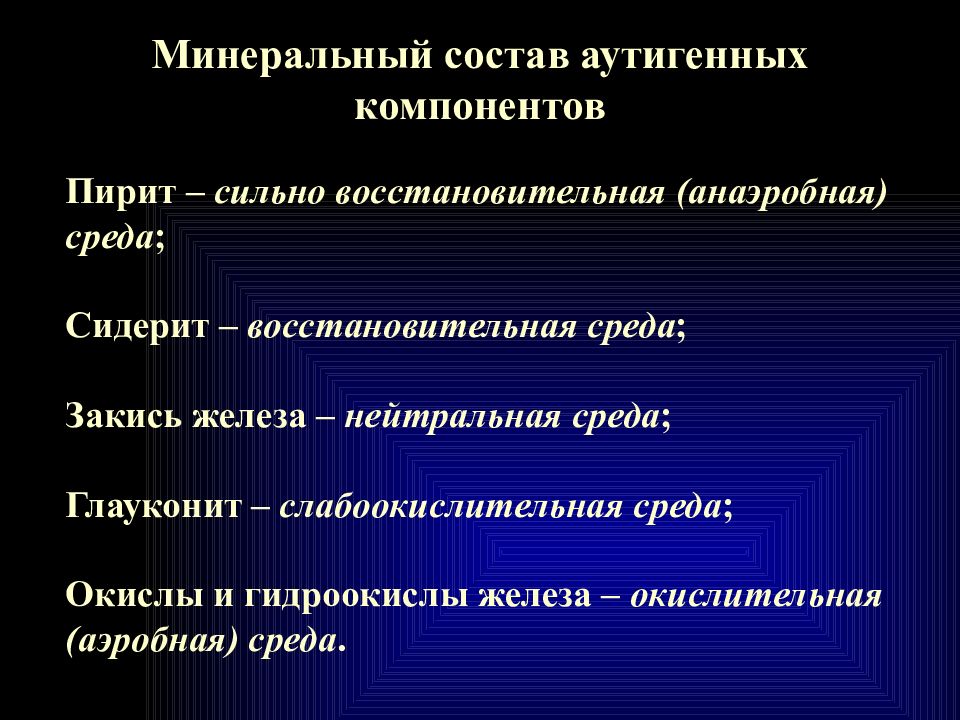

Слайд 37: Минеральный состав аутигенных компонентов

П ирит – сильно восстановительная (анаэробная) среда ; С идерит – восстановительная среда ; З акис ь желез а – нейтральная среда ; Г лауконит – слабоокислительная среда ; О кислы и гидроокислы железа – окислительная (аэробная) среда.

Слайд 38: Содержание рассеянного органического вещества

много (более 2-3 %) – восстановительная среда ; нет – окислительная среда. Особенности фоссилизации растительных остатков углефицированные корки – восстановительная среда ; отпечатки – окислительная среда.

Слайд 39: Состав и количество органических остатков

многочисленные остатки бентоса и следы жизнедеятельности (ихнофоссилии) – аэробная среда ; обедненная бентосная фауна (например, фосфатные брахиоподы – лингулы) – плохо аэрируемая среда ; отсутствие остатков бентосной фауны и следов жизнедеятельности, при наличии остатков нектона и планктона – анаэробная восстановительная среда.

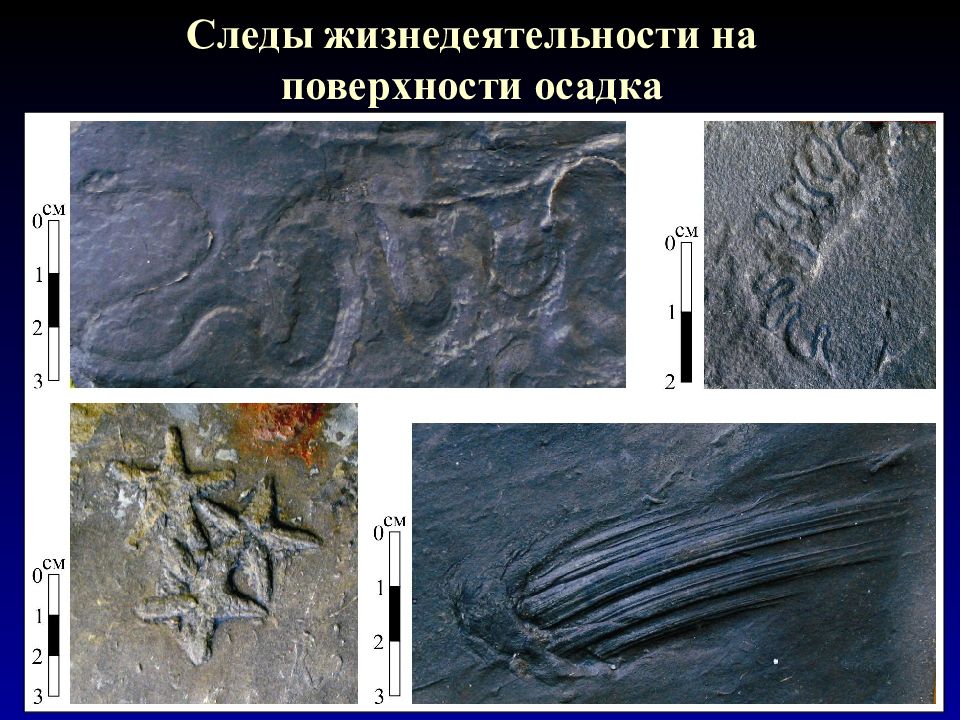

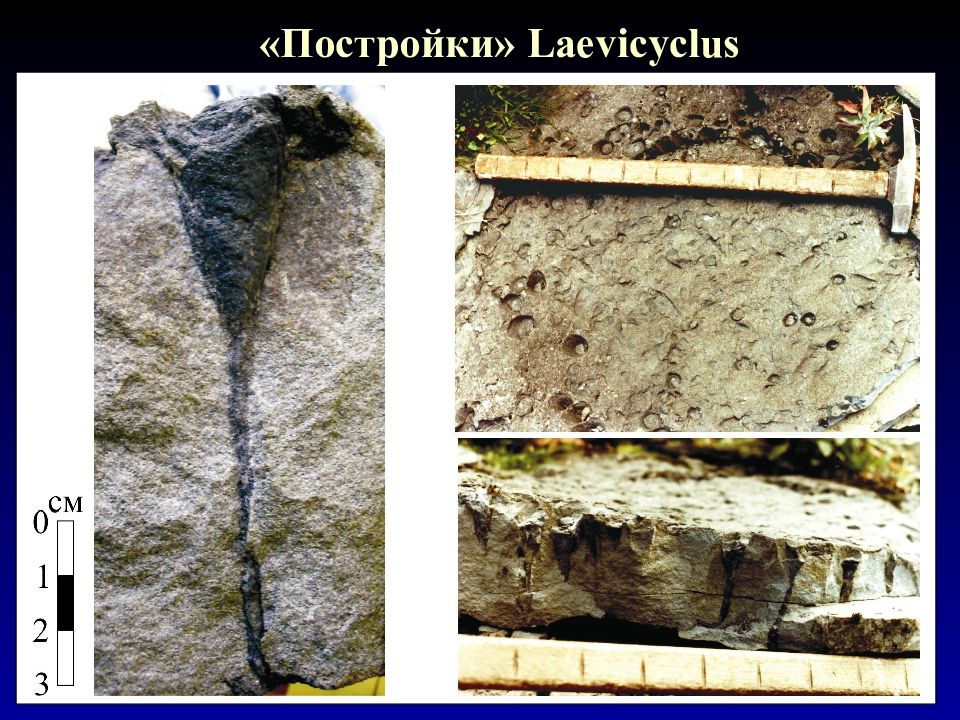

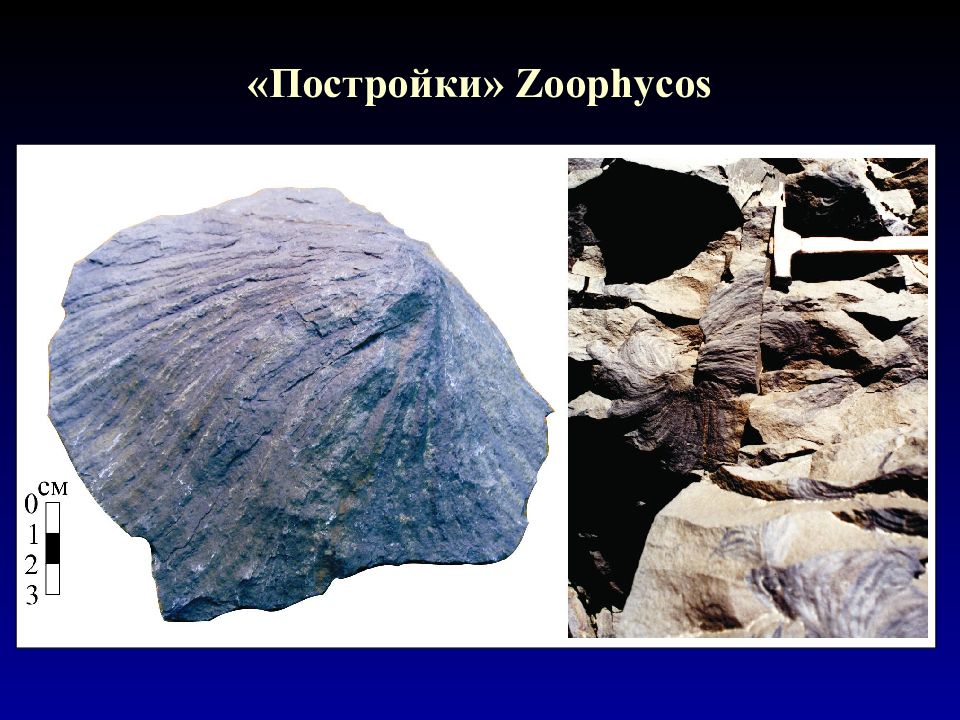

Слайд 40: Ихнофоссилии (следы жизнедеятельности)

Текстуры, возникающие в результате механического воздействия организмов на минеральный субстрат.

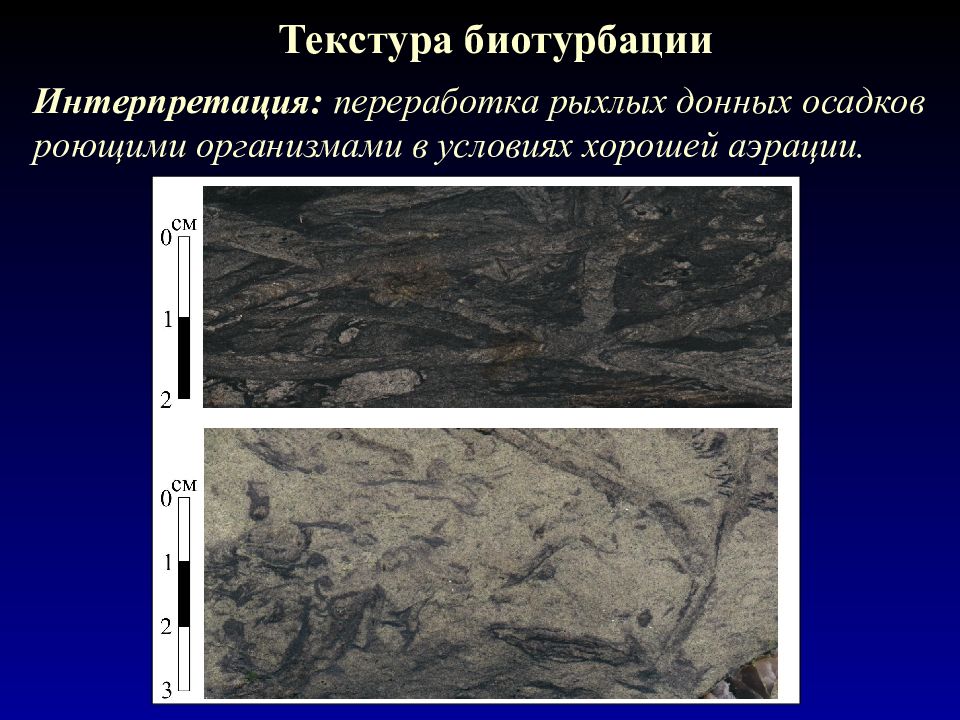

Слайд 46: Текстура биотурбации

Интерпретация: переработка рыхлых донных осадков роющими организмами в условиях хорошей аэрации.

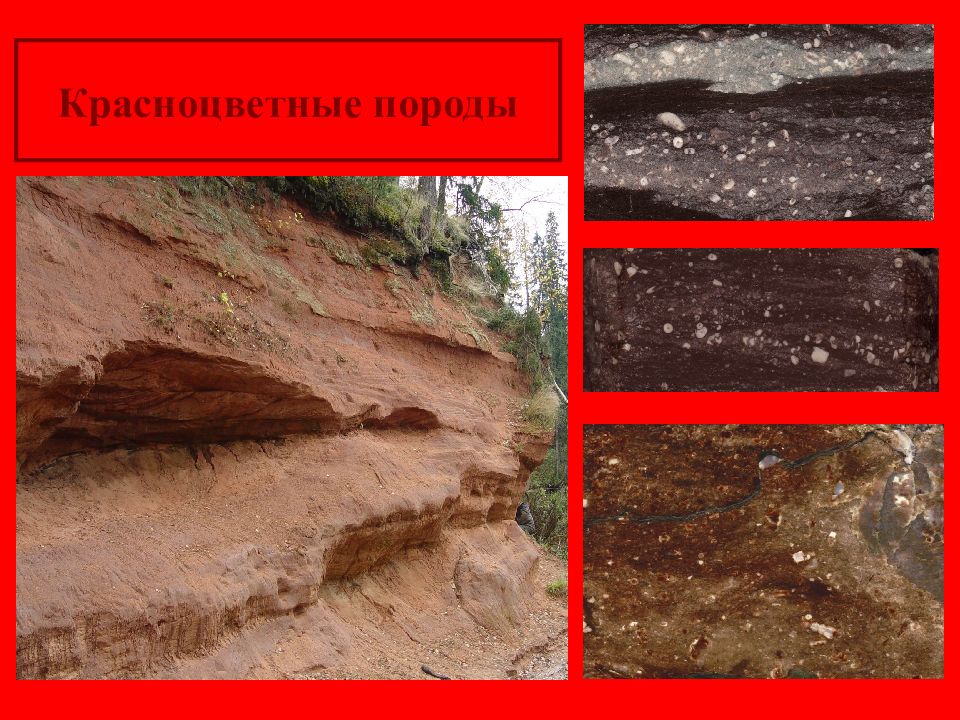

Слайд 47: Цвет породы

темно серый, черный – восстановительная среда ; пестроцветность – нейтральная среда (близость окислительно восстановительного барьера) ; белый, бежевый, красный – окислительная среда.

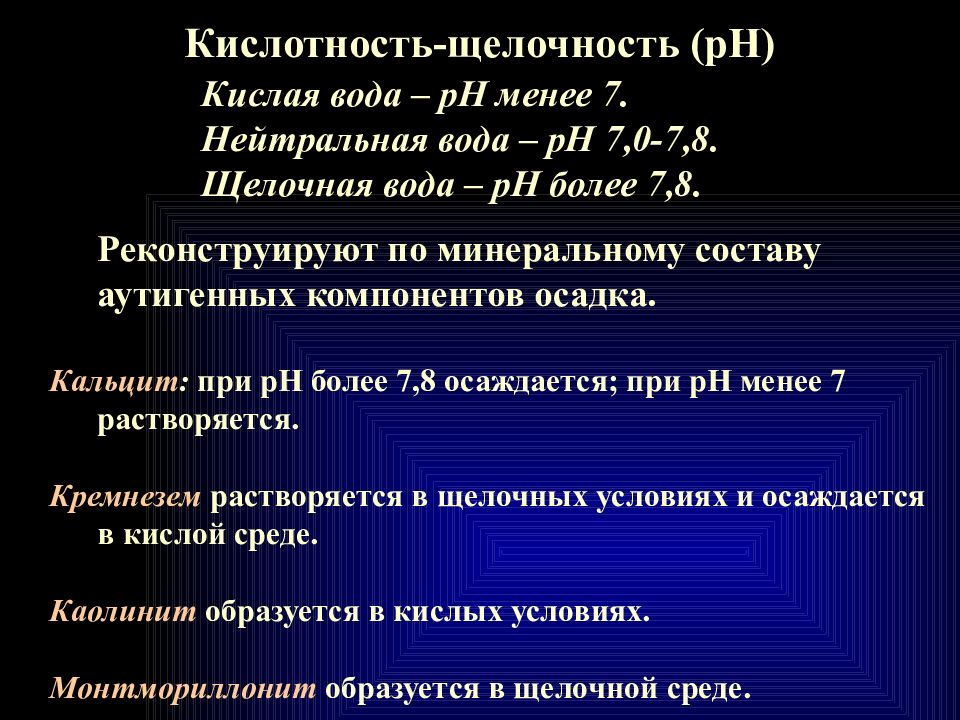

Слайд 51: Кислотность-щелочность ( pH )

Кислая вода – pH менее 7. Нейтральная вода – pH 7,0-7,8. Щелочная вода – pH более 7,8. Реконструируют по м инеральн ому состав у аутигенных компонентов осадка. Кальцит : при pH более 7,8 осаждается; при pH менее 7 растворяется. Кремнезем растворяется в щелочных условиях и осаждается в кислой среде. Каолинит образуется в кислых условиях. Монтмориллонит образуется в щелочной среде.

Слайд 52: Соленость

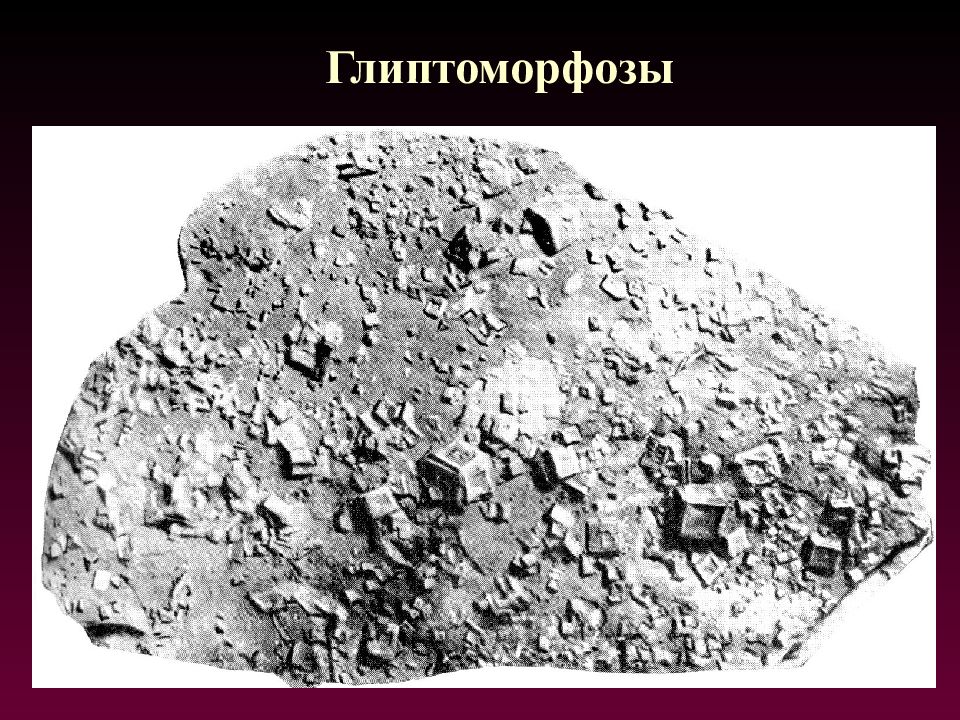

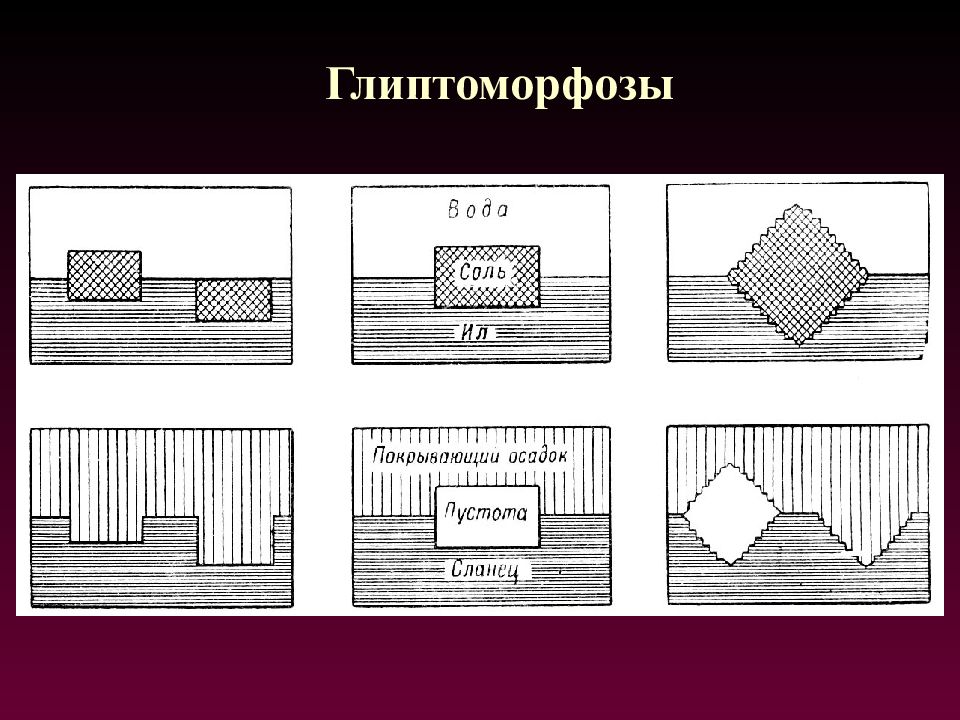

Реконструируют по следующим признакам: Эвригалинные и стеногалинные группы фауны Биоразнообразие и обилие фауны Аутигенные м инерал ы Глиптоморфозы

Слайд 53: Стеногалинные организмы – обитатели вод с постоянной соленостью

К стеногалинным обитателям вод нормальной солености относятся: кораллы, криноидеи, головоногие моллюски, замковые брахиоподы, трилобиты, конодонты. Среди двустворчатых и брюхоногих моллюсков существуют стеногалинные пресноводные виды.

Слайд 54: Эвригалинные организмы могут выдерживать существенные изменения солености

Эвригалинными являются таксоны двустворок, гастропод, беззамковы х брахиопод (лингулы), остракод, рыб.

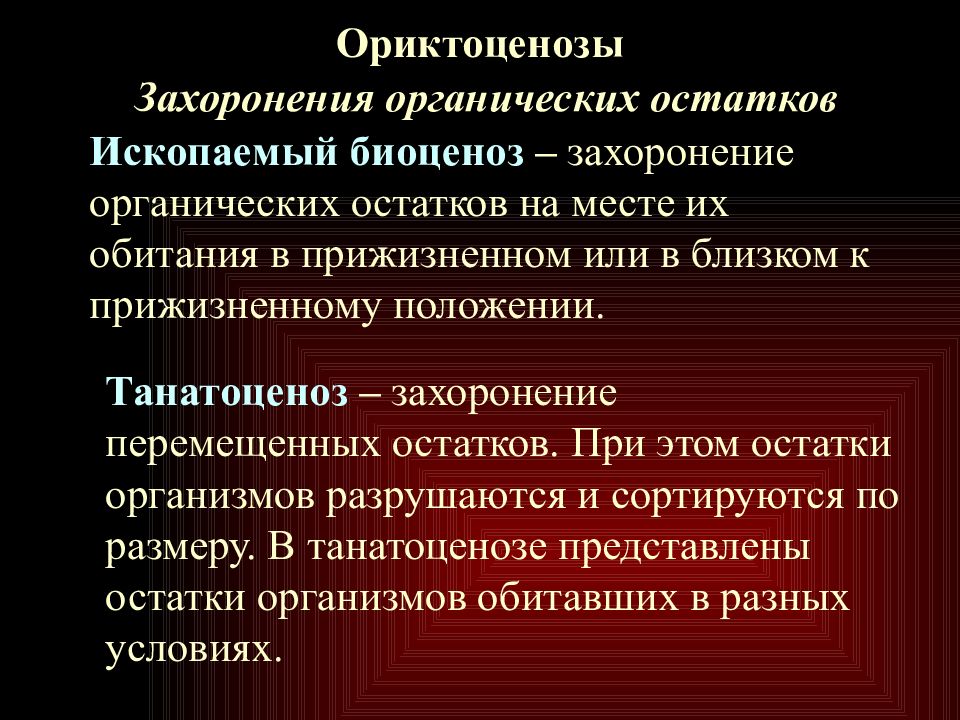

Слайд 55: Ориктоценозы

Захоронения органических остатков Ископаемый биоценоз – захоронение органических остатков на месте их обитания в прижизненном или в близком к прижизненному положении. Танатоценоз – захоронение перемещенных остатков. При этом остатки организмов разрушаются и сортируются по размеру. В танатоценозе представлены остатки организмов обитавших в разных условиях.

Слайд 56: Захоронения органических остатков в прижизненном или в близком к прижизненному положении ( ископаемые биоценозы )

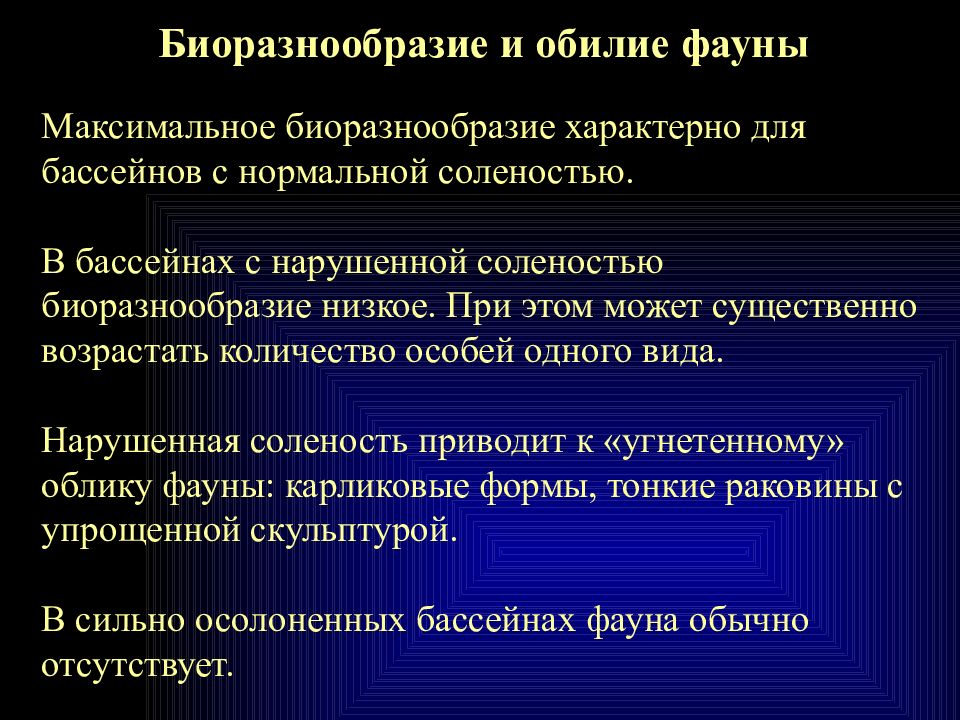

Слайд 58: Биоразнообразие и обилие фауны

Максимальное биоразнообразие характерно для бассейнов с нормальной соленостью. В бассейнах с нарушенной соленостью биоразнообразие низкое. При этом может существенно возрастать количество особей одного вид а. Нарушенная соленость приводит к «угнетенному» облику фауны: карликовые формы, тонкие раковины с упрощенной скульптурой. В сильно осолоненных бассейнах фауна обычно отсутствует.

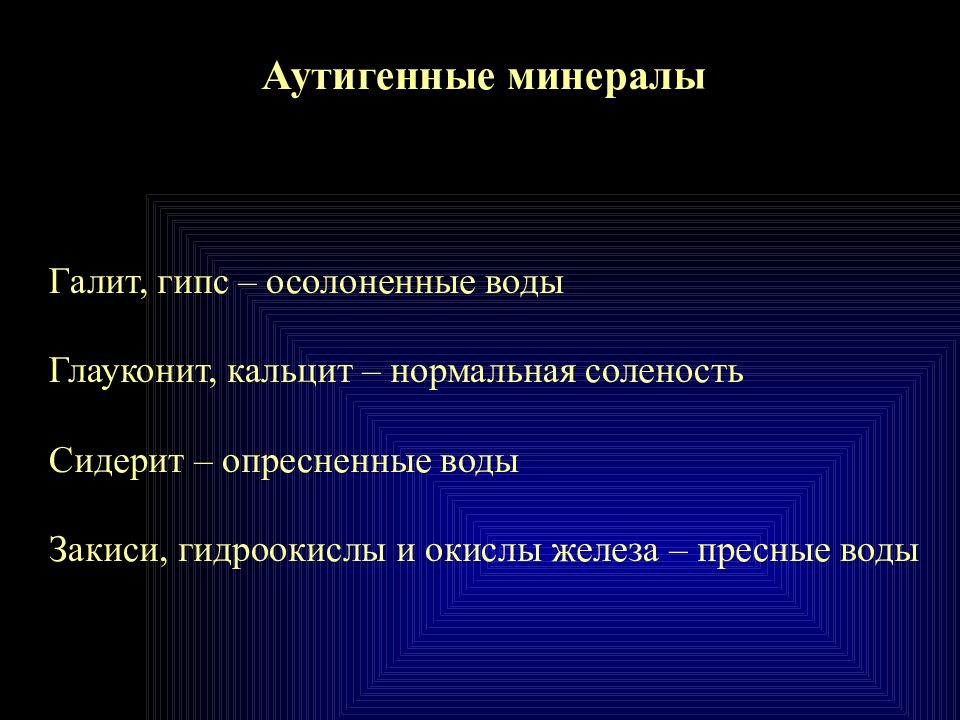

Слайд 59: Аутигенные минералы

Галит, гипс – осолоненные воды Глауконит, кальцит – нормальная соленость Сидерит – опресненные воды Закиси, гидроокислы и окислы железа – пресные воды

Слайд 62: Температура

1. С остав аутигенных компонентов. В холодных водах повышается растворимость кальцита, а в теплых снижается и происходит его осаждение. 2. Состав и количество органических остатков. Колониальные кораллы живут при температуре не ниже 20°. В теплых водах видовой состав фауны богаче, раковины массивнее и имеют сложную скульптуру. 3. Кальций/магниевые соотношения в биогенных карбонатах (раковинах). С повышением температуры увеличивается содержание магния.

Слайд 63: Глубина осадконакопления

Абсолютную глубину по признакам осадка определить очень сложно. Обычно глубин у накопления морских осадков определя ют: по отношению к нижней границе (базе) действия волнений, по отношению к нижней границе фотической зоны.

Слайд 65: Обстановка осадконакопления –часть земной поверхности (ландшафт) с единым комплексом физических, химических и биологических условий осадконакопления

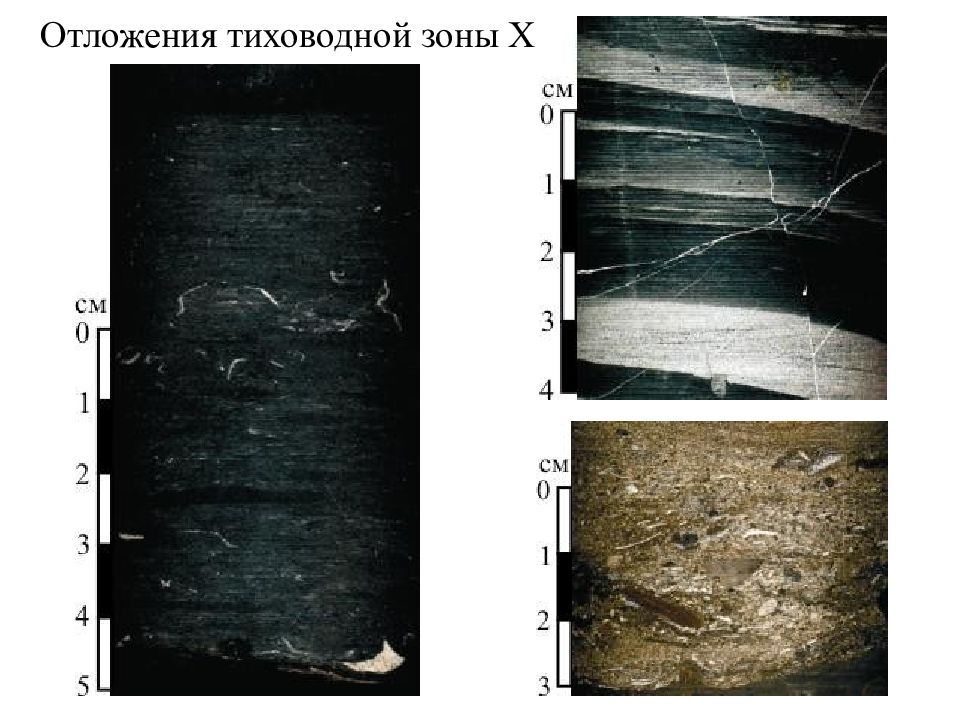

Слайд 68

Г лубоководная низко динамичная зона. Располагается ниже базы волнений. Т онки е частиц ы осажд аются из взвеси, а более крупные фрагменты перемещают мутьевые потоки.

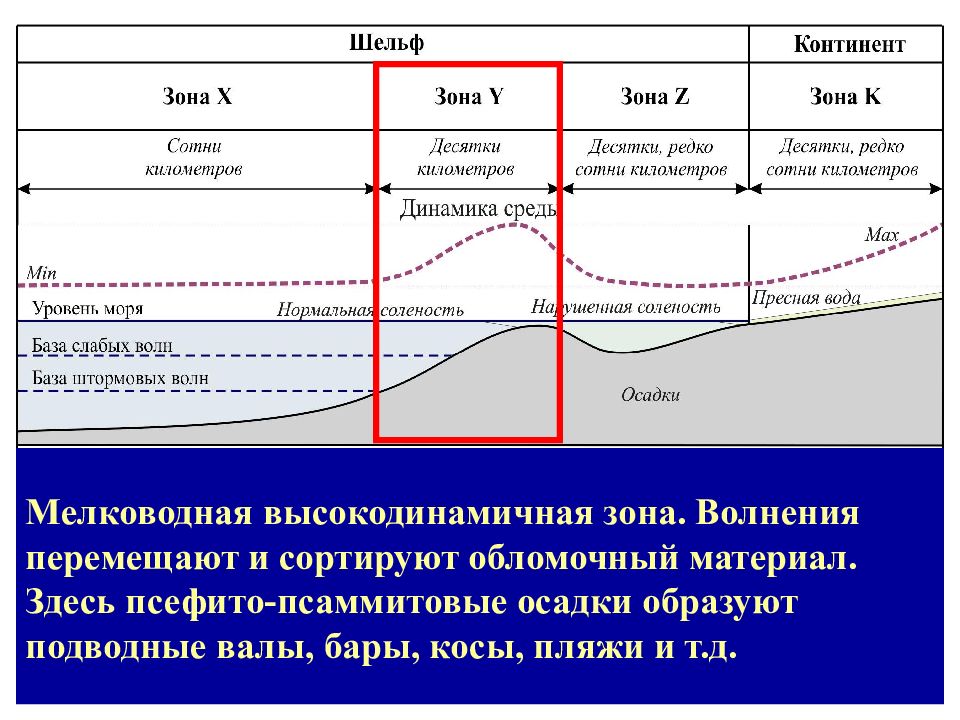

Слайд 71

М елководная высоко динамичная зона. В олнения перемещают и сортируют обломочный материал. Здесь псефито-псаммитовые осадки образуют подводные валы, бары, косы, пляжи и т.д.

Слайд 74

М елководная прибрежная низко динамичная зона. Располагается в «волновой тени» зоны Y. Здесь происходит накопление плохо сортированных и преимущественно «тонких» осадков.

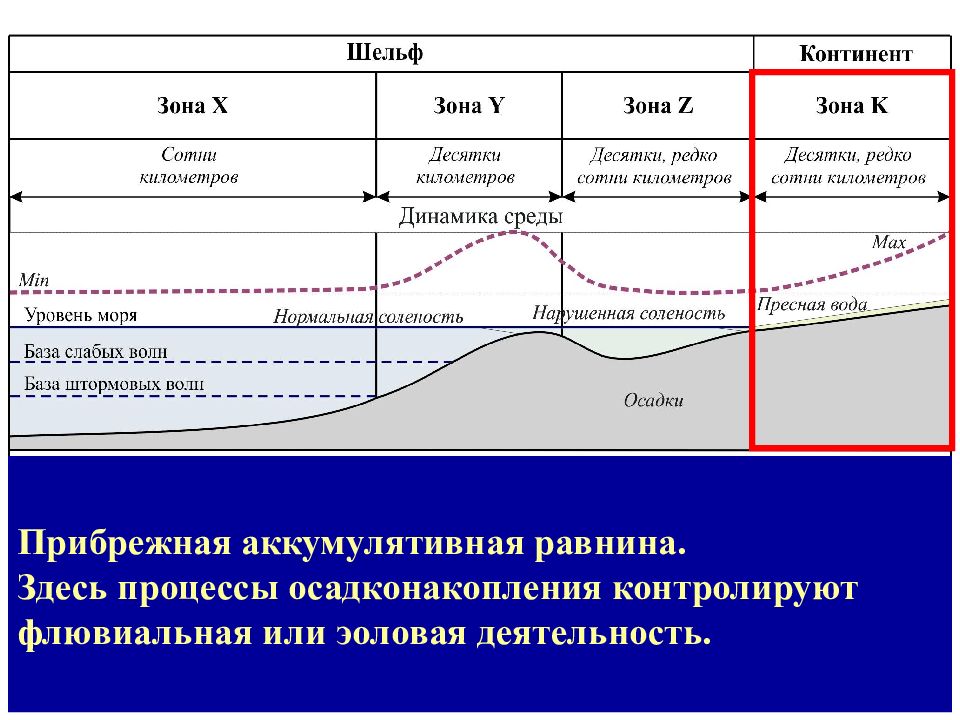

Слайд 77

П рибрежн ая аккумулятивн ая равнин а. Здесь процессы осадконакопления контролируют флювиальная и ли эоловая деятельность.

Слайд 78: Эпиконтинентальный бассейн осадконакопления

Зона X Зона Y Зона Z Зона K

Слайд 83: Континентальные обстановки

Наземные (субаэральные) обстановки: пролювиально-делювиальный конус выноса, ледник и зандровая равнина, пустыня. Водные (субаквальные) обстановки: река, озеро, болото.

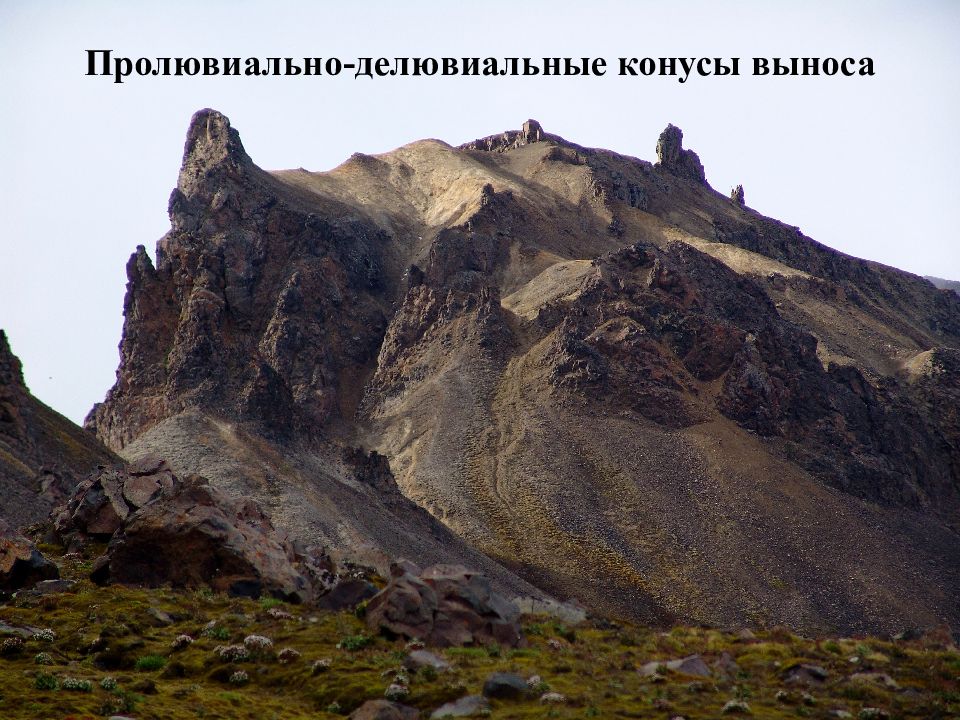

Слайд 85: Отложения пролювиально-делювиальных конусов выноса

Плохо сортированные и слабо окатанные, преимущественно грубообломочные терригенные отложения осыпей и селей. Имеют значительную мощность, образуют тела конусовидной формы, сохраняются в изолированных впадинах.

Слайд 86: Ледник и приледниковое озеро

Ледник Северный Иныльчек. Центральный Тянь-Шань

Слайд 87: Отложения ледника и зандровой равнины

Гляциальные отложения – несортированные валунные глины и суглинки. Обломки имеют следы притертости и штриховки. Лимногляциальные отложения – ленточные глины. Флювиогляциальные отложения – плохо сортированные косослойчатые пески с линзами глины.

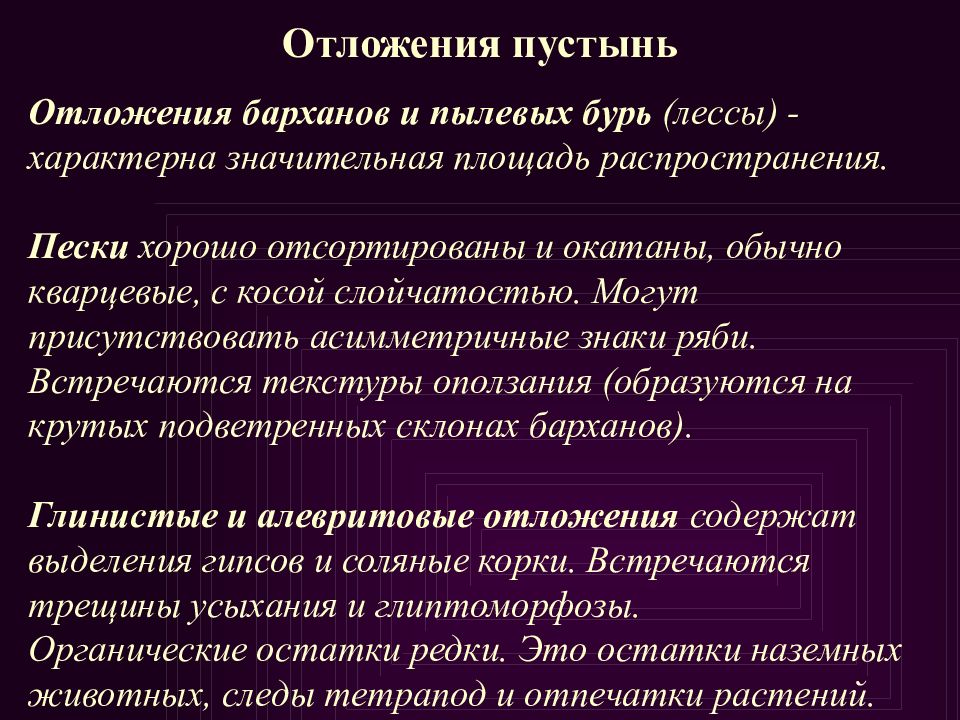

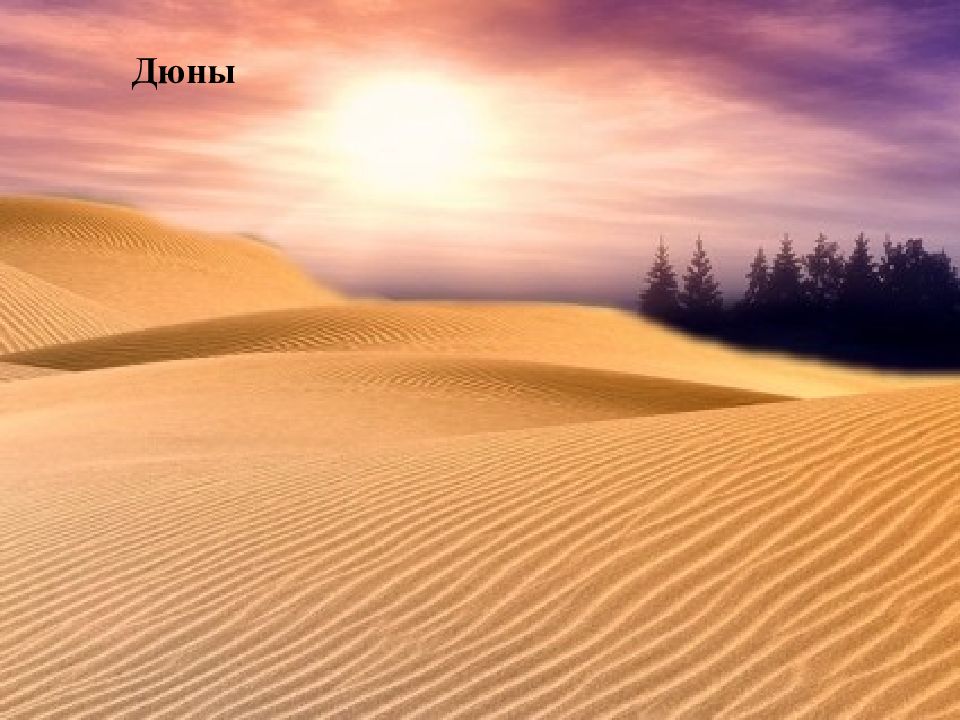

Слайд 89: Отложения пустынь

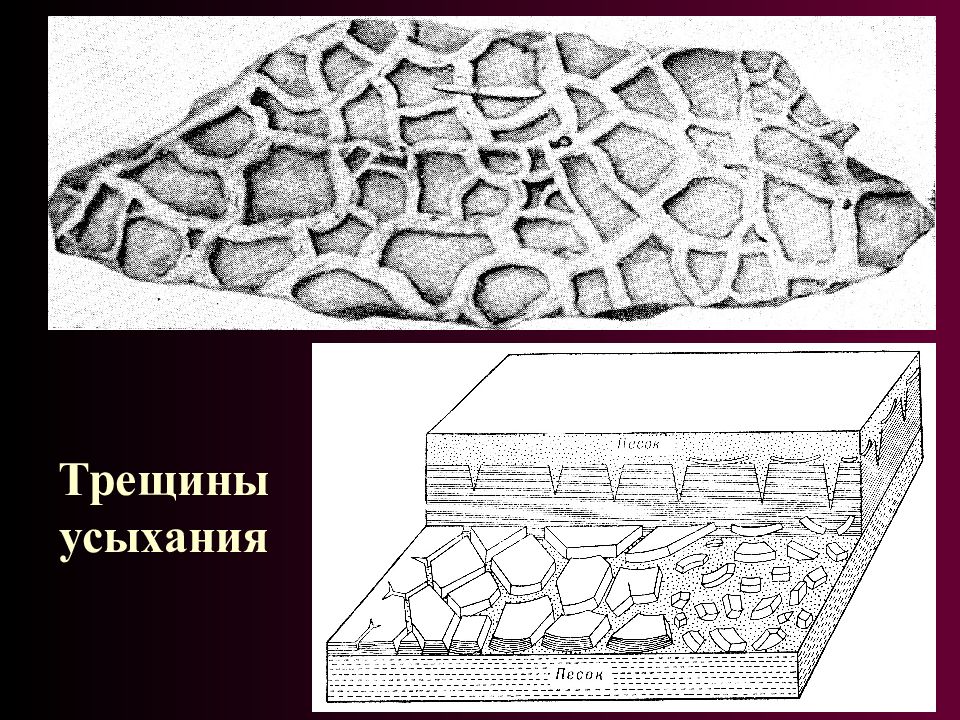

Отложения барханов и пылевых бурь (лессы) - характерна значительная площадь распространения. Пески хорошо отсортированы и окатаны, обычно кварцевые, с косой слойчатостью. Могут присутствовать асимметричные знаки ряби. Встречаются текстуры оползания (образуются на крутых подветренных склонах барханов). Глинистые и алевритовые отложения содержат выделения гипсов и соляные корки. Встречаются трещины усыхания и глиптоморфозы. Органические остатки редки. Это остатки наземных животных, следы тетрапод и отпечатки растений.

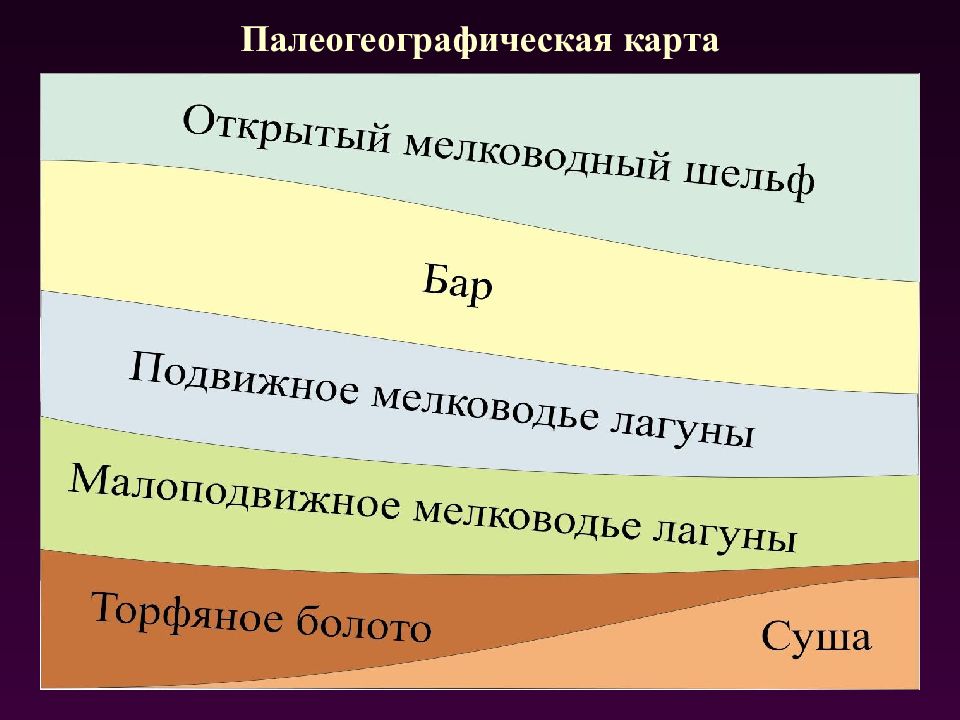

Слайд 93: Переходные обстановки

Ландшафты на границе суша-море: открытое побережье изолированное побережье

Слайд 95: С едиментационн ая систем а – обстановк а со специфическим комплексом процессов поступления, сортировки и накопления осадков

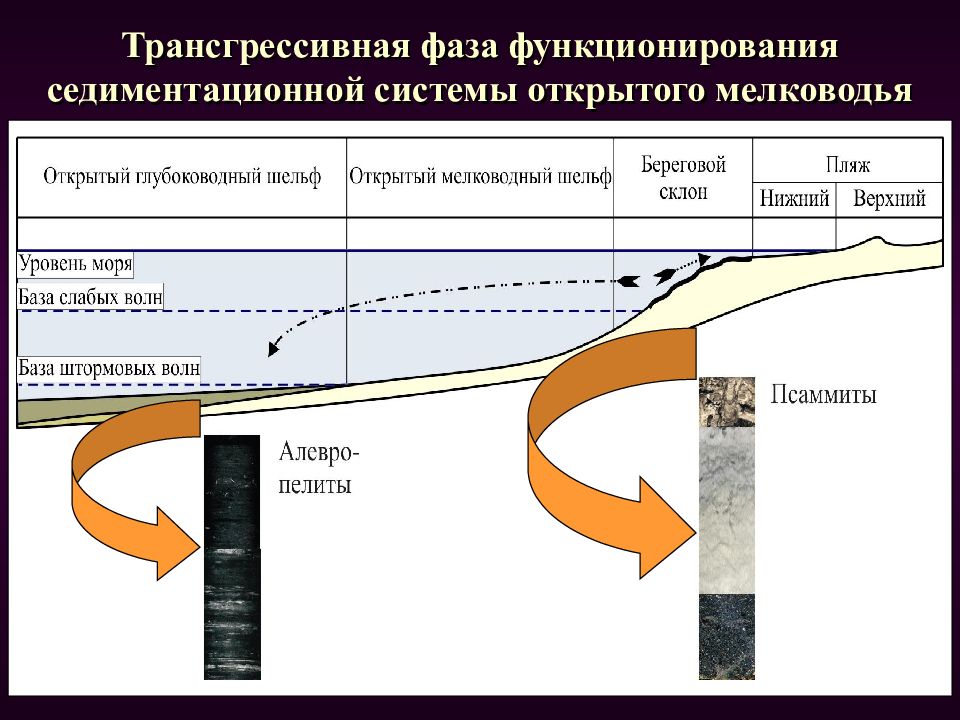

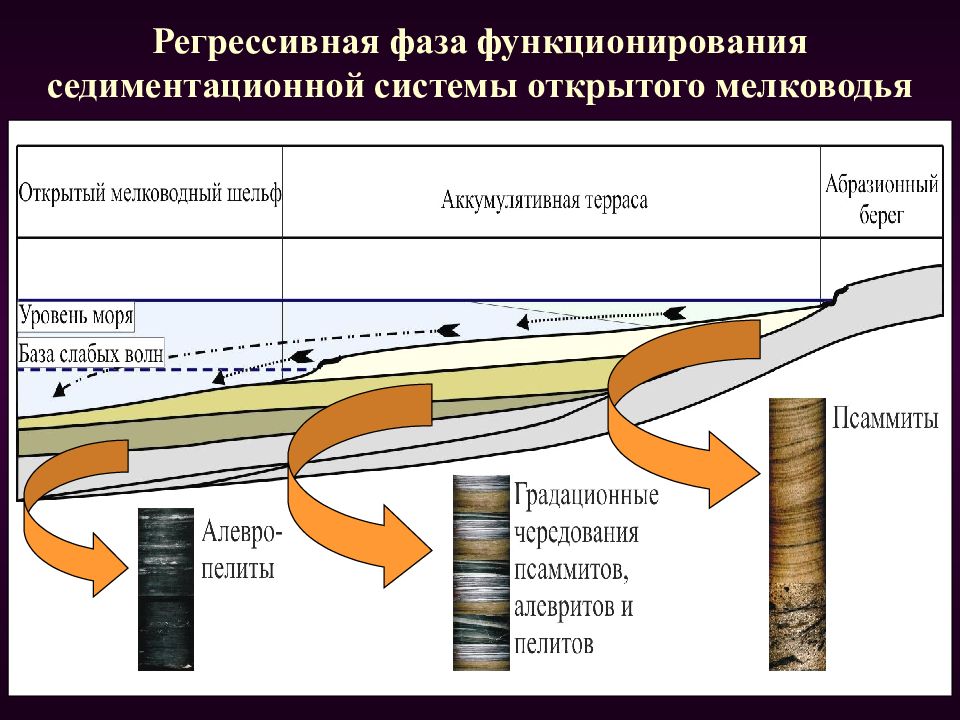

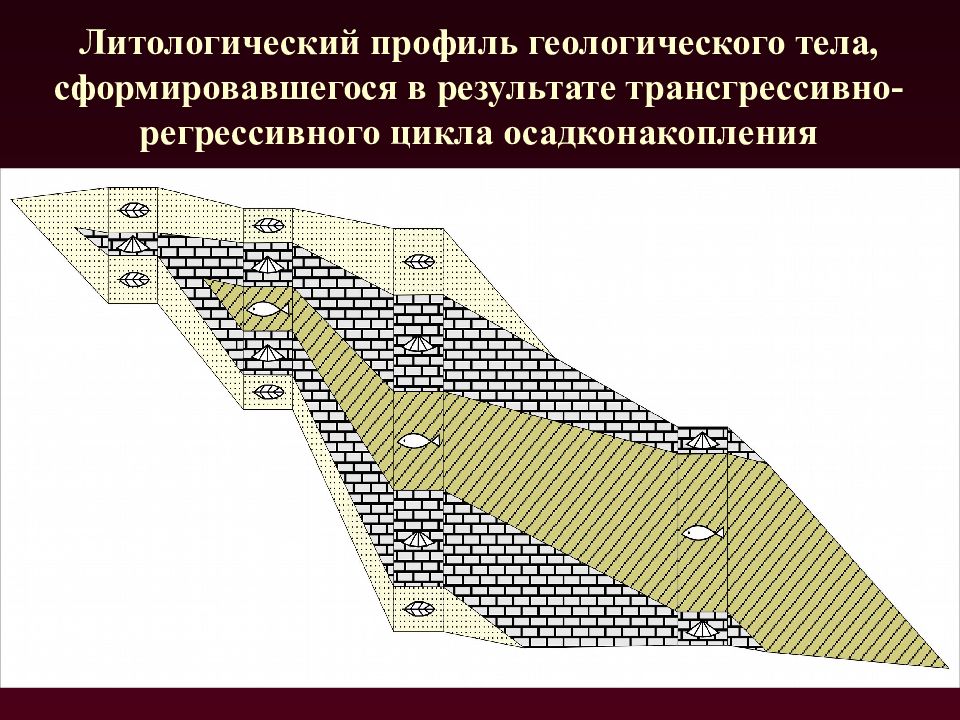

Слайд 96: Трансгрессивная фаза функционирования седиментационной системы открытого мелководья

Слайд 97: Регрессивная фаза функционирования седиментационной системы открытого мелководья

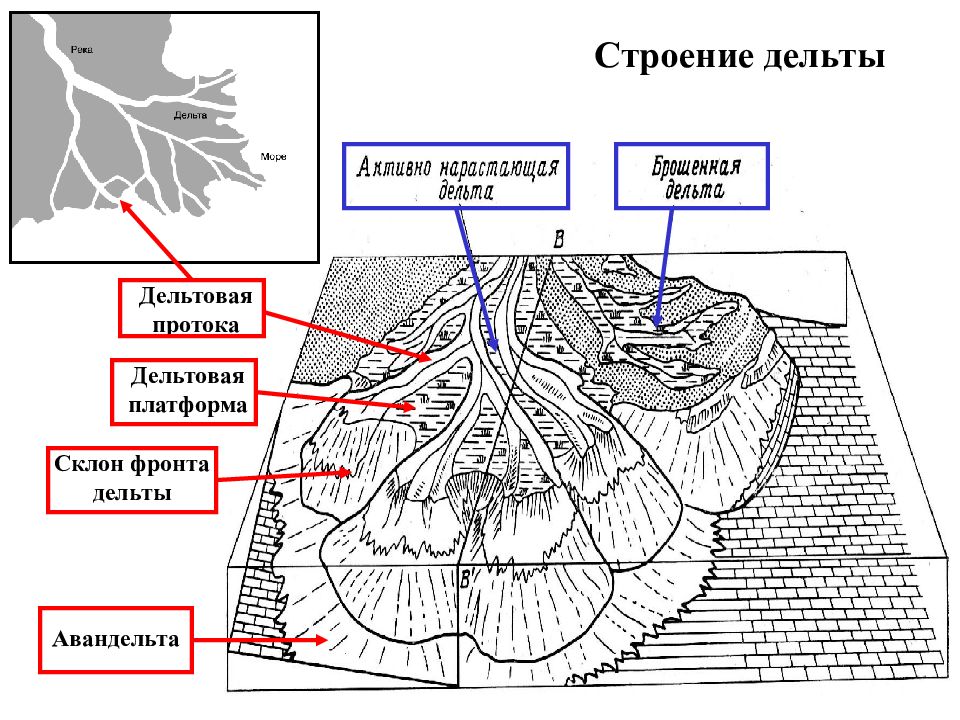

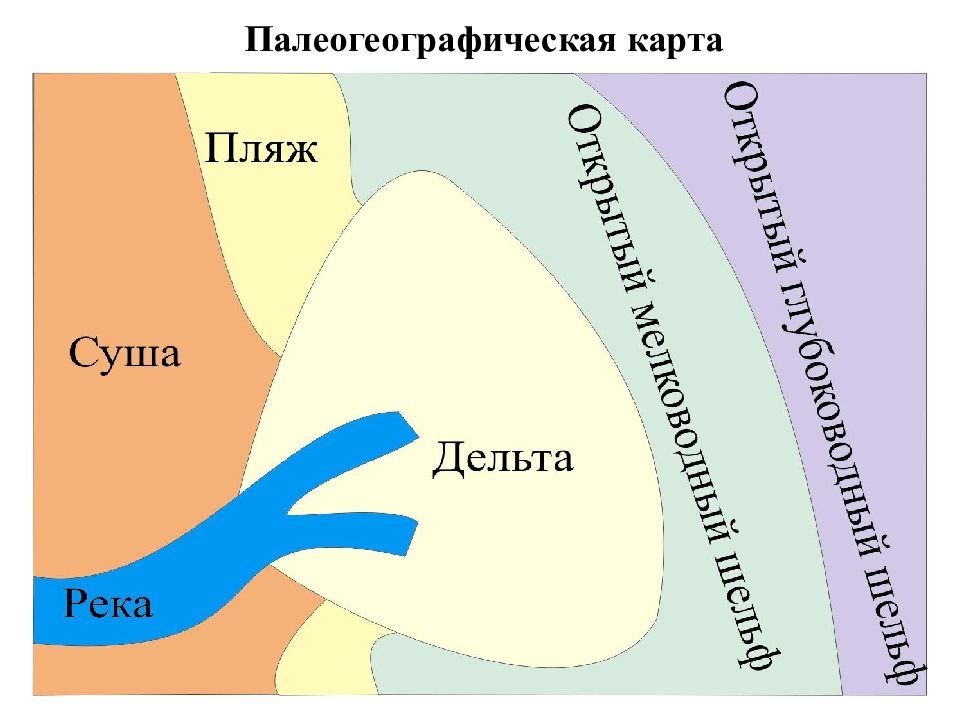

Слайд 103: Седиментационная система дельты формируется в зоне взаимодействия флювиального потока с водами приемного бассейна (открытое море или лагуна)

Слайд 104: Строение дельты

Дельтовая платформа Склон фронта дельты Авандельта Дельтовая протока

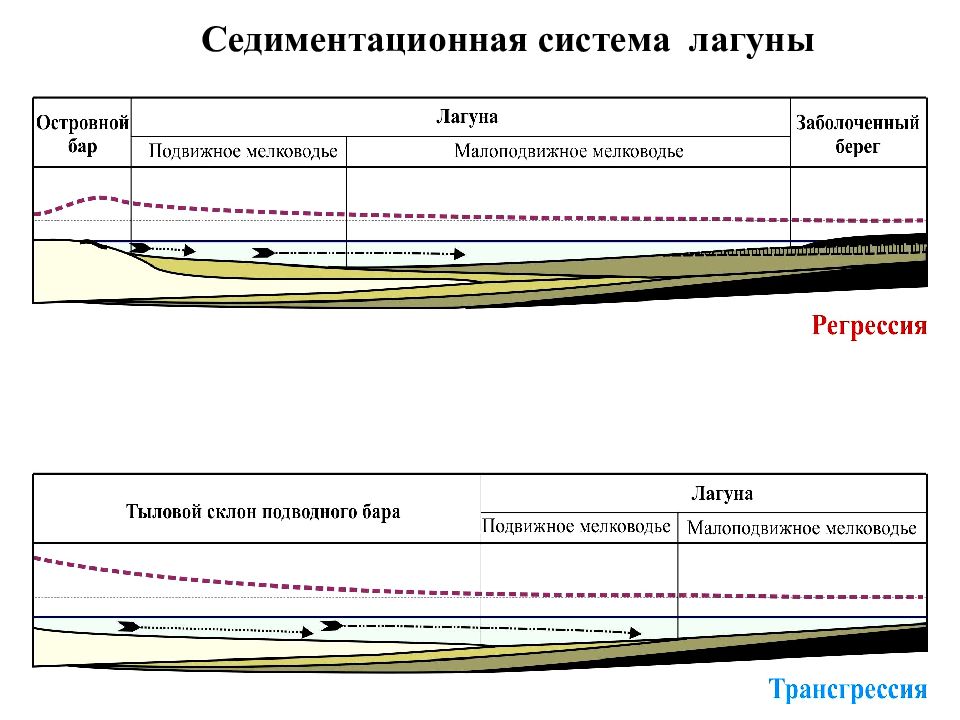

Слайд 110: Профиль трансгрессивно-регрессивной системы слоев, формирующихся в лагуне

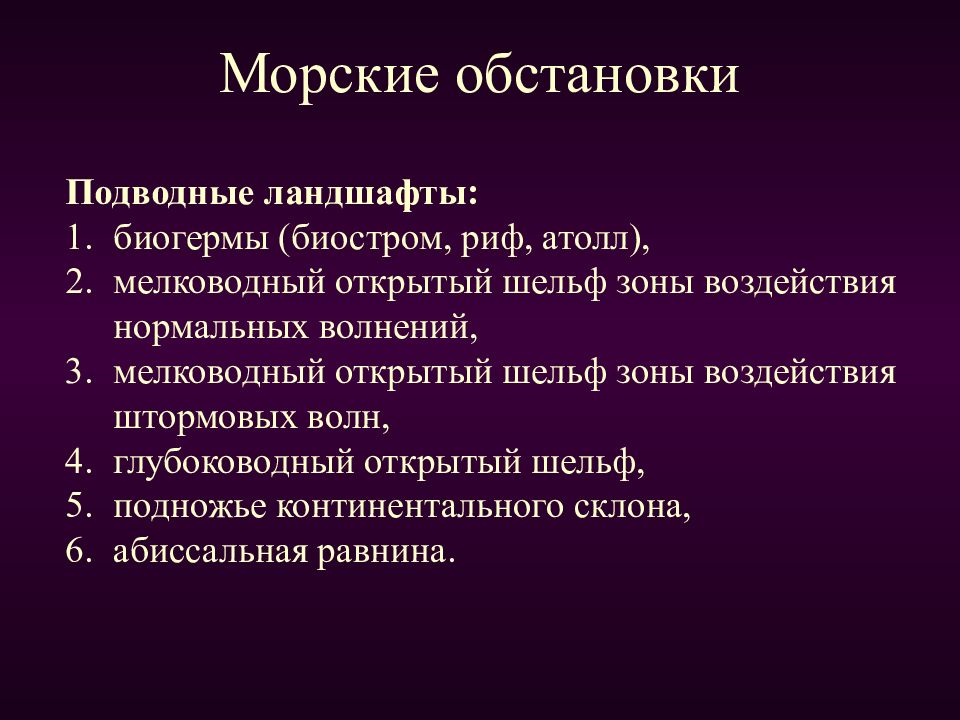

Слайд 112: Морские обстановки

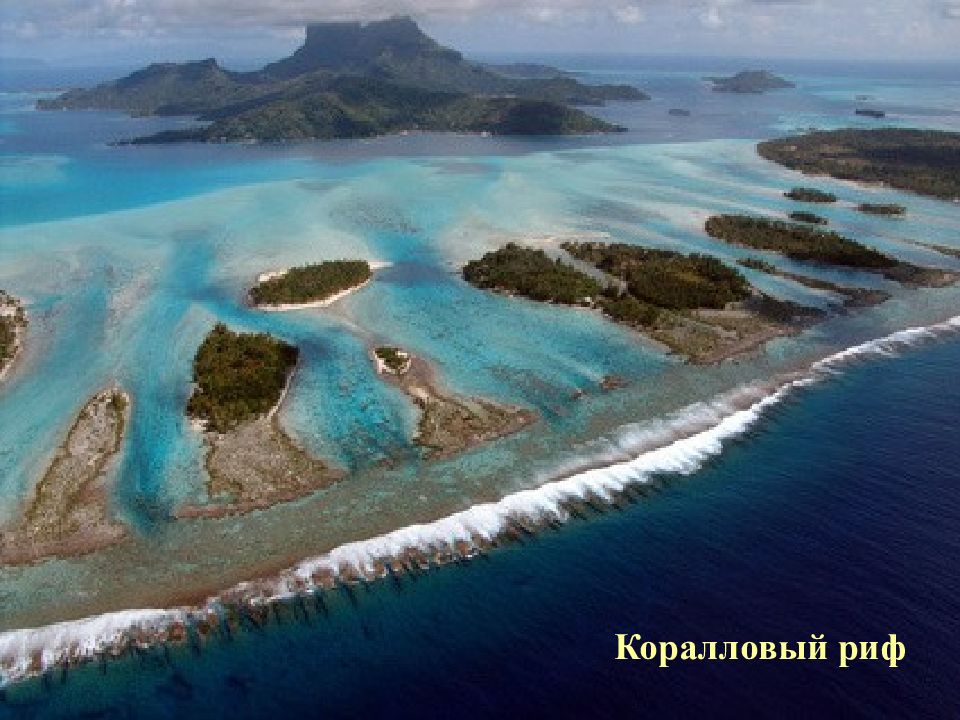

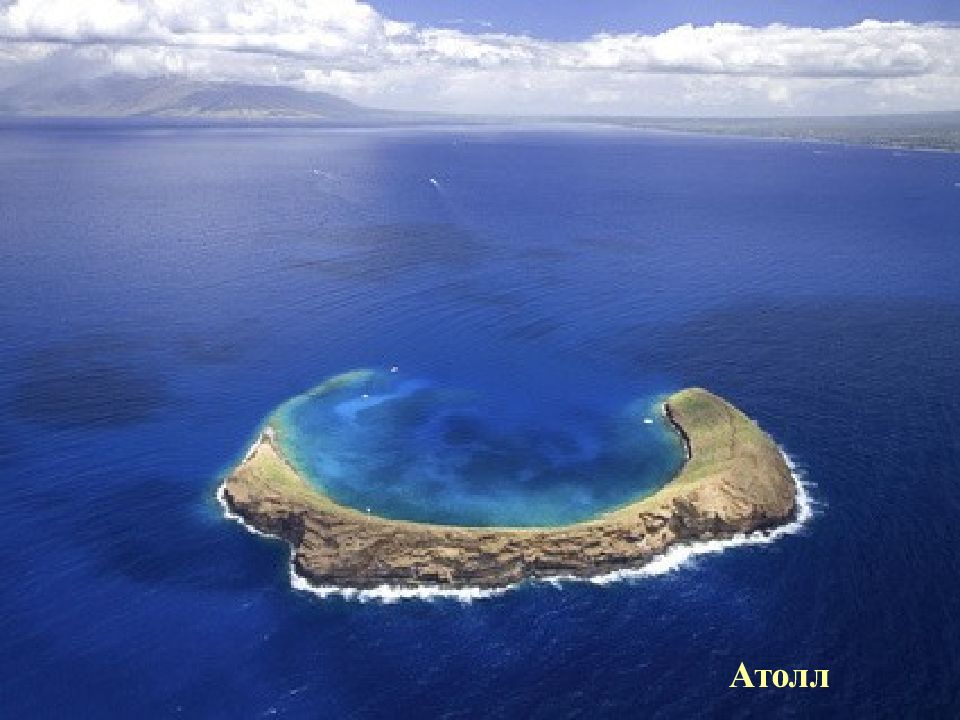

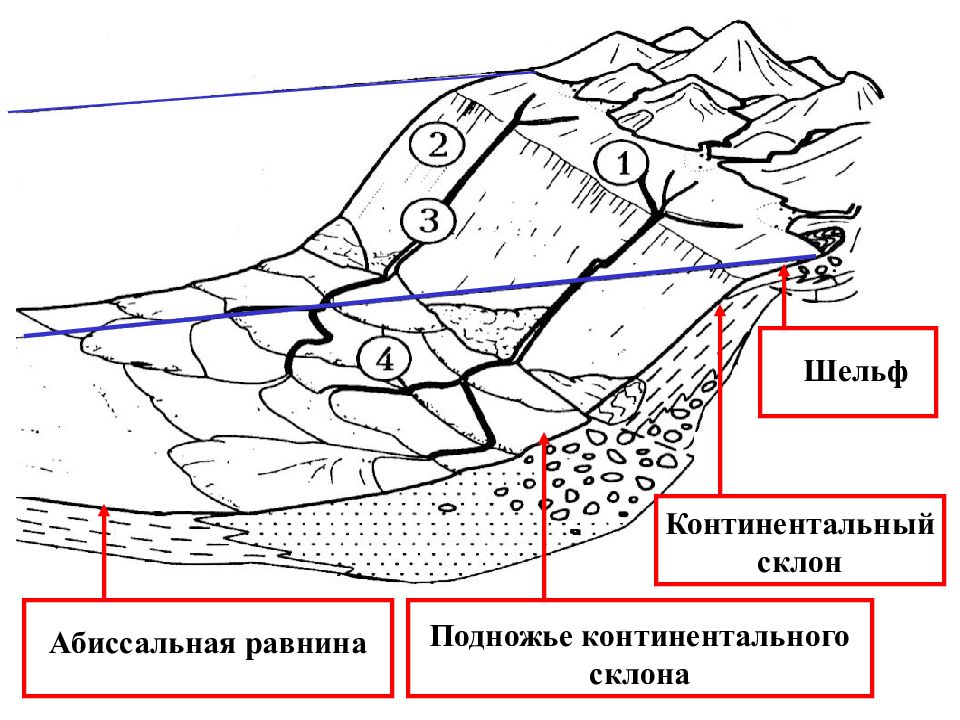

Подводные ландшафты: биогермы (биостром, риф, атолл), мелководный открытый шельф зоны воздействия нормальных волнений, мелководный открытый шельф зоны воздействия штормовых волн, глубоководный открытый шельф, подножье континентального склона, абиссальная равнина.

Слайд 116: Подножье континентального склона

Абиссальная равнина Континентальный склон Шельф

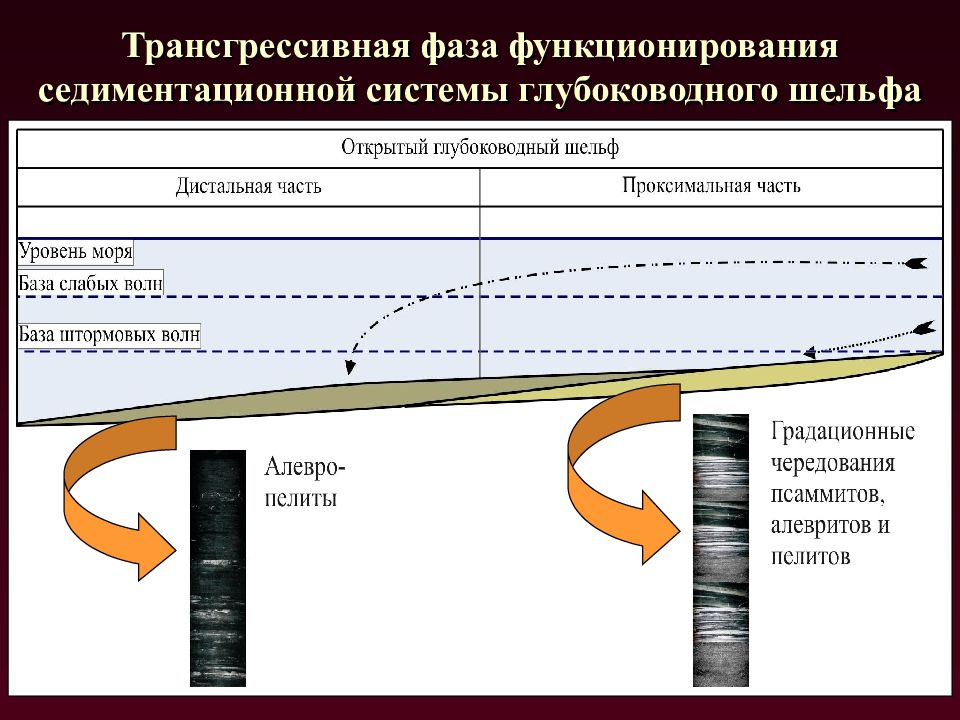

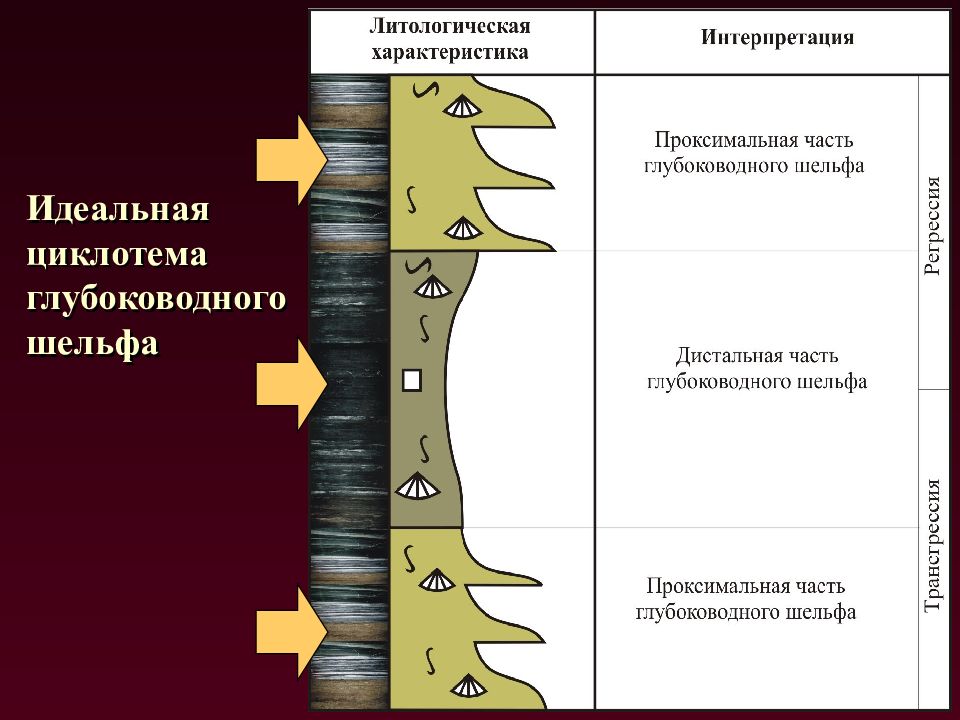

Слайд 117: Трансгрессивная фаза функционирования седиментационной системы глубоководного шельфа

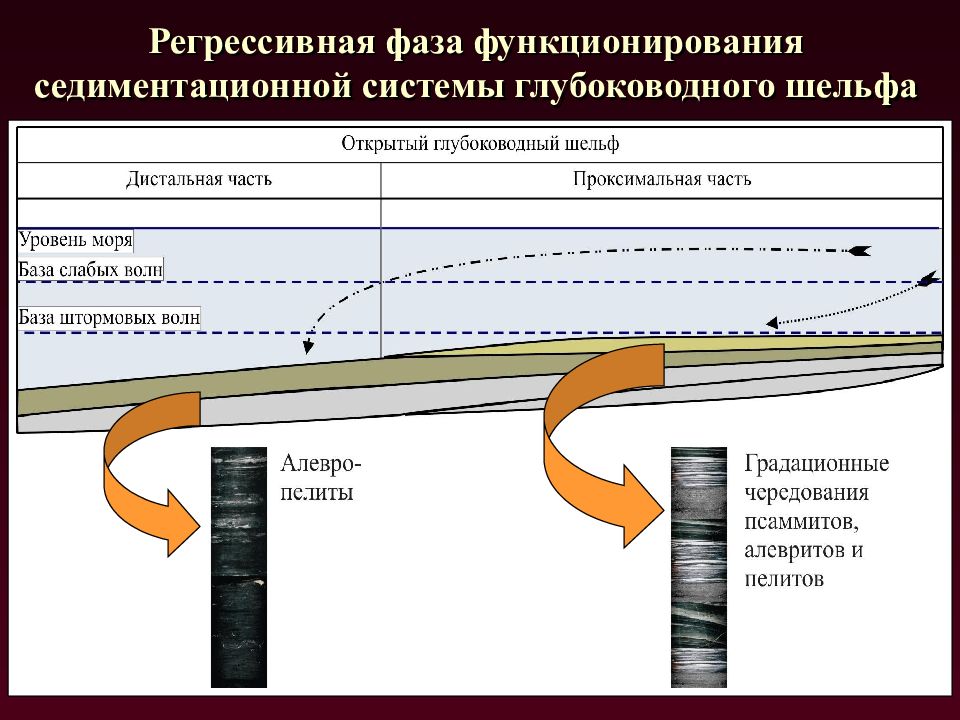

Слайд 118: Регрессивная фаза функционирования седиментационной системы глубоководного шельфа

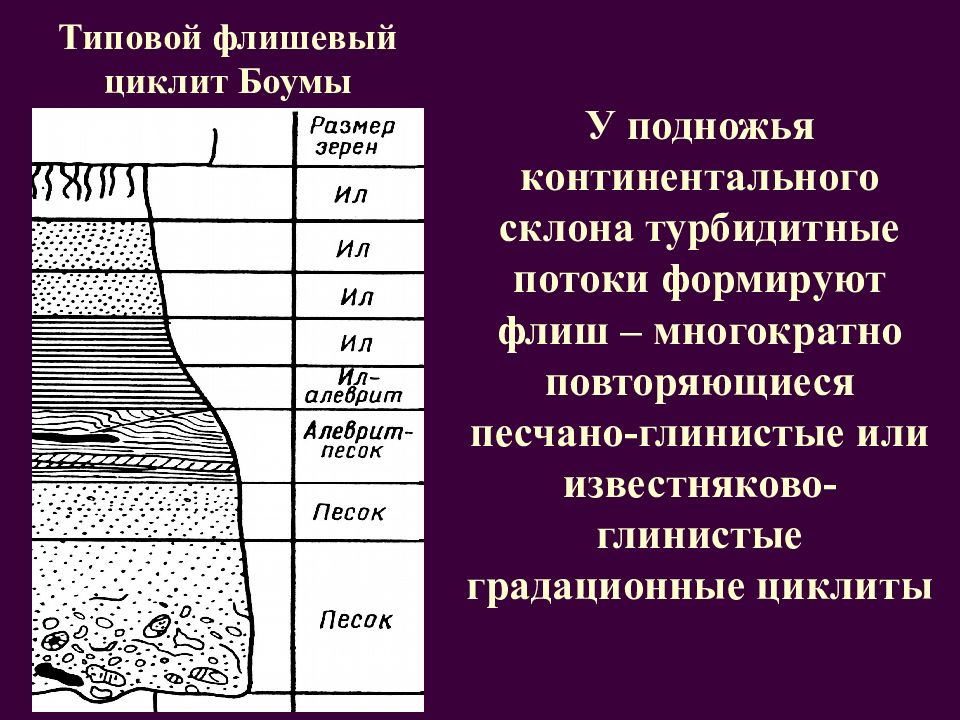

Слайд 120: У подножья континентального склона турбидитные потоки формируют флиш – многократно повторяющиеся песчано-глинистые или известняково-глинистые градационные циклиты

Типовой флишевый циклит Боумы

Слайд 122: Анализ разрезов для реконструкции условий образования осадков и выявления трансгрессивно –регрессивных последовательностей пород

Слайд 123

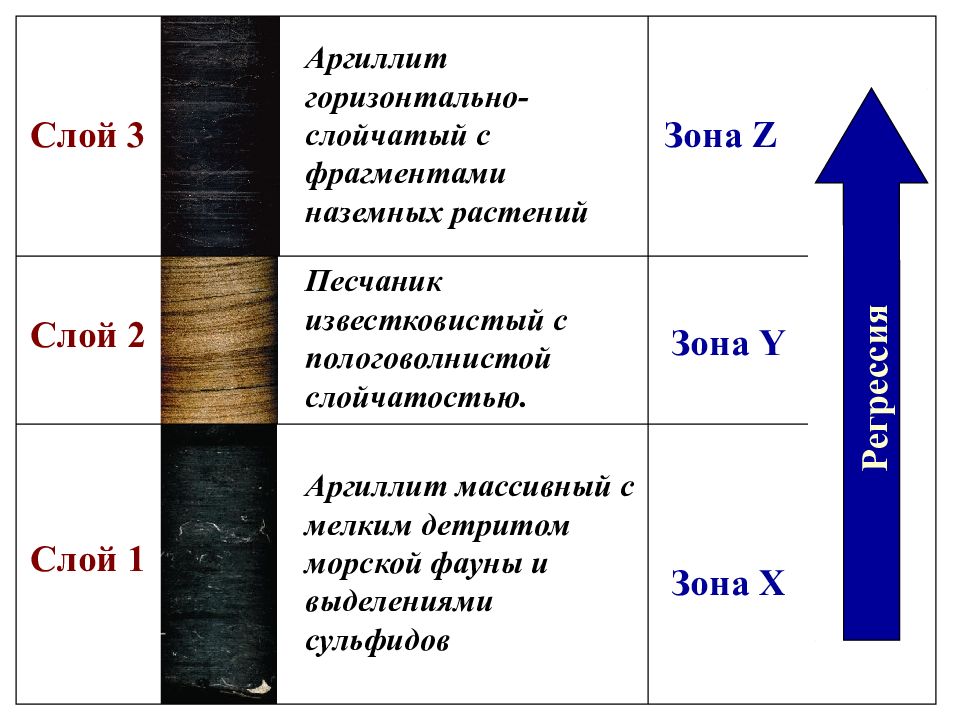

Аргиллит массивный с мелким детритом морской фауны и выделениями сульфидов Песчаник известковистый с пологоволнистой слойчатостью. Аргиллит горизонтально- слойчатый с фрагментами наземных растений Зона X Зона Y Зона Z Слой 1 Слой 2 Слой 3 Регрессия

Слайд 124

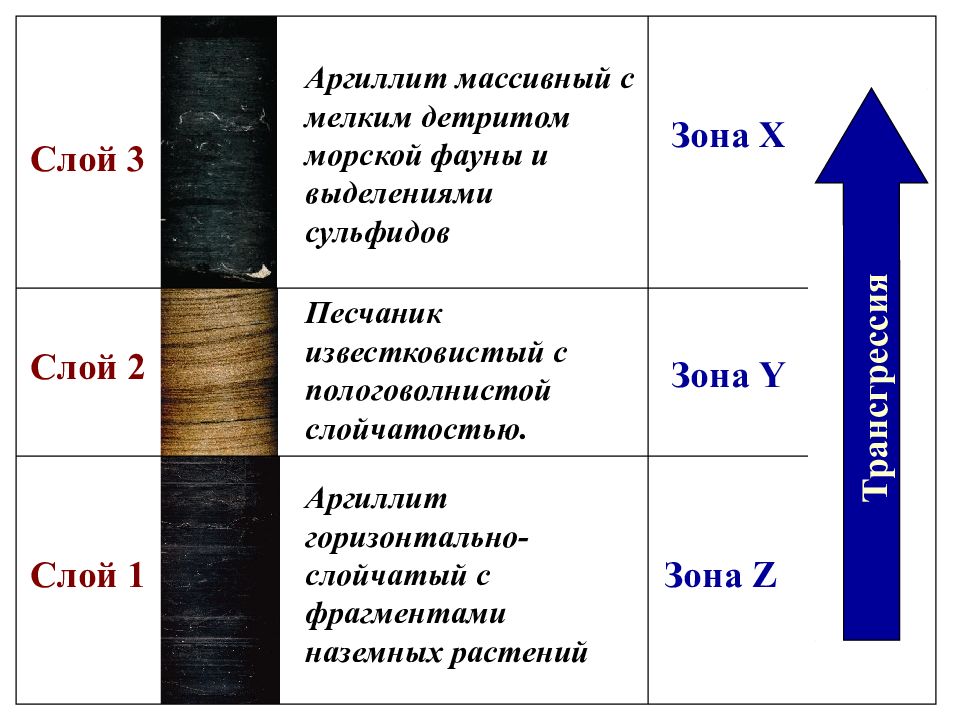

Аргиллит массивный с мелким детритом морской фауны и выделениями сульфидов Песчаник известковистый с пологоволнистой слойчатостью. Аргиллит горизонтально- слойчатый с фрагментами наземных растений Зона X Зона Y Зона Z Слой 1 Слой 2 Слой 3 Трансгрессия

Слайд 125

Песчаник с пологоволнистой слойчатостью и остатками растений. Аргиллит горизонтально- слойчатый с фрагментами наземных растений Зона Z Зона Z Зона K Слой 1 Слой 2 Слой 3 Регрессия Конгломерат с косой однонаправленной слойчатостью и фрагментами стволов.

Слайд 126

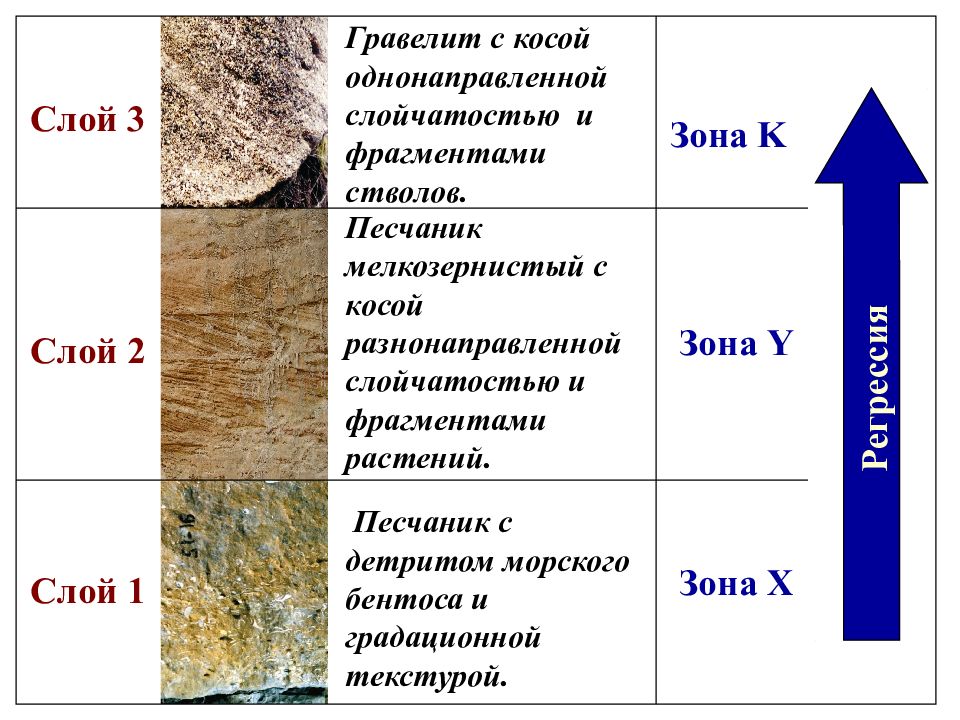

Песчаник мелкозернистый с косой разнонаправленной слойчатостью и фрагментами растений. Песчаник с детритом морского бентоса и градационной текстурой. Зона X Зона Y Зона K Слой 1 Слой 2 Слой 3 Регрессия Гравелит с косой однонаправленной слойчатостью и фрагментами стволов.