Первый слайд презентации: РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-XX веков

Светлана Альфонсовна КУДРЯВЦЕВА-КАРАУСКАЙТЕ 8-921-744-68-15; jadvygajuliona@yandex.ru

О бщество сохраняло сословный характер. Природные подданные делились на 4 сословия: - Дворянство ; - Духовенство ; - Городские обыватели; - Сельские обыватели. 80% населения страны проживали в сельской местности. Кроме природных подданных в империи жили инородцы (восточные инородцы, жители Царства Польского, евреи, население автономного Великого княжества Финляндского). Всего в Российской империи проживало более 100 народов, исповедовавших мировые религии, иудаизм и языческие верования.

Слайд 3: СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: классы

Традиционное деление на сословия дополнялось и вытеснялось делением на классы: буржуазию и пролетариат. Особенности российской буржуазии: - малая численность (около 2% населения); - отсутствие мелкой буржуазии; - тесная связь с правительством и низкий уровень осознания своих классовых интересов. Особенности российского пролетариата: - малая численность около 10% населения); - низкий уровень квалификации – много выходцев из деревни - политическое бесправие.

Интеллигенция составляла 0,6%.численности российского общества. Значительная ее часть работала в городах. Важная роль принадлежала земской интеллигенции. В российском обществе присутствовали многочисленные социальные противоречия: сословные, классовые, экономические, национальные, религиозные.

По форме правления Россия – абсолютная монархия. Особенности российского самодержавия: 1. Социальной опорой было только служилое дворянство, в то время как западные монархии опирались также и на нарождающийся класс буржуазии. 2. Неправовые методы управления в преобладали над правовыми, главенствовала личная воля монарха. Император обладал всей полнотой государственной власти — законодательной, исполнительной и судебной. С 1894 на российском престоле находился Николай Александрович Романов.

Слайд 6: ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

1. Правительствующий Сенат (судебный орган высшей инстанции). 2. Государственный совет (совещательный орган при императоре, члены его назначались императором). 3. Комитет министров (формально - высший орган исполнительной власти). 4. Святейший Правительствующий Синод (высший орган церковно-административной власти. Возглавлялся обер-прокурором).

Слайд 7: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Легальных политических партий в стране не существовало. Общественная активность проявлялась в формах общественных движений: либерального, рабочего, крестьянского, студенческого. Формы либерального движения: издание журналов («Освобождение»); образование либеральных групп («Союз земцев-конституционалистов»), выступавших за умеренные реформы. Формы рабочего движения: забастовки; всеобщие стачки в крупных регионах (Бакинская стачка 1904 г.). Формы студенческого движения: волнения. В 1901 году прошли волнения в Киеве и Петербурге. Формы крестьянского движения: погромы помещичьих хозяйств (волнения 1901 года в Полтавской и Харьковской губерниях) Возникновение революционных партий : социал-демократической партии и партии социалистов-революционеров

Слайд 8: НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Социал-демократы (РСДРП): 1898 г. - I съезд РСДРП в Минске. 9 делегатов, приняли Манифест, скоро 8 из 9 делегатов арестовали; 1903 г. в Лондоне - II съезд РСДРП. Фактический раскол на большевиков (В.И. Ленин) и меньшевиков (Ю. Мартов). Программа-минимум: борьба за свержение самодержавия, завоевание демократических свобод, 8-часовой рабочий день, возвращение отрезков. Программа-максимум: диктатура пролетариата и построение социализма. Социалисты- революционеры (эсеры): 1901 г. - В.М. Чернов и А.Р. Гоц в эмиграции создали группу социалистов-революционеров и Боевую организацию эсэров Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азефа. Программа: крестьянская революция, социализация земли. Применяли индивидуальный террор.

Слайд 9: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Индустриализация С.Ю. Витте

Задачи догоняющего развития требовали срочной модернизации экономики на основе индустриализации народного хозяйства. - железнодорожное строительство (в 1891 г. было начато строительство Транссибирской магистрали протяженностью 7000 верст (завершена в 1907 г.). - рост тяжелой промышленности: металлургической, тяжелого машиностроения в 2,3 раза. Рост добычи угля и нефти – в 3 раза. Рост промышленного производства – 8,1% в год. В целом 1890-е гг. — это период индустриального подъема в России.

Слайд 10: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Возникновение монополий

В 1900 – 1903 годах Россию поразил мировой экономический кризис, который привел к закрытию более 3 тысяч предприятий, увольнению более 110 тысяч рабочих, вспышкам массового протеста рабочих. В период выхода из кризиса началось образование монополий в формах синдикатов: «Продамета», «Продуголь», «Продвагон», «Гвоздь», а также картелей («Нобель-Мазут»). Российский капитализм вступает в стадию империализма. В процессе индустриализации России ведущая роль принадлежала государству. Предприятия, производившие продукцию для военных нужд, которых было более 30, принадлежали государству и финансировались им. Государству принадлежало более 60% всех железных дорог, средства связи, земельные участки.

Слайд 11: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Финансы

. Денежная реформа 1897 г. В России было введено золотое обращение. Золотой стандарт: кредитные билеты обменивались на золото без ограничений. Итог: укрепление курса рубля. Иностранные инвестиции в начале ХХ века составляли около 40% капиталовложений: - Германия – металлургия, машиностроение, связь - Франция – угледобыча, нефтепереработка, машиностроение и железнодорожное строительство - Англия – нефтедобыча, черная и цветная металлургия - Швеция – химическая промышленность и связь. Винная монополия была ведена с 1 января 1895 г. «Питейный доход», будучи важной составляющей бюджета Российской империи, дал казне в 1900 г. 85 млн руб. (11% дохода), а в 1913 г. — 750 млн (свыше 22% государственных доходов).

Слайд 12: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Сельское хозяйство

Основные проблемы сельского хозяйства России: - сохранение помещичьего землевладения - сохранение выкупных платежей - малоземелье (для семьи в 6 человек в черноземной зоне требовалось 10,5 десятин, а имелось 7) и примитивные способы обработки земли - низкая товарность середняцких и бедняцких хозяйств - аграрное перенаселение (20 млн.) - сохранение общины с круговой порукой, чересполосицей, низкой эффективностью. При этом доля Россия составляла 25% мирового экспорта зерна.

Слайд 13: ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Главной задачей внутренней политики в период и после кризиса 1900 – 1903 годов была стабилизация внутреннего положения. Мероприятия главы МВД Вячеслава Константиновича Плеве: 1. «Полицейский социализм». Начальник московского охранного отделения полковник С.В. Зубатов создает легальные организации для рабочих: В 1901 в Москве создано «Общество вспомоществования рабочих в механическом производстве»; в 1903 отец Г. Гапон создал в Петербурге «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга 2. Попытка разрешить крестьянский вопрос. В 1902 г. С. Ю. Витте учредил межведомственное «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Витте настаивал на создании «класса земельных собственников», поскольку «прочно обеспеченный землею крестьянин есть наиболее консервативная сила, главная опора порядка; он же — наиболее надежный работник для помещика».

Слайд 14: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ на рубеже XIX – XX вв

Задачи внешней политики России: - не допустить втягивания в войну в Европе (после дипломатического поражения на Берлинском конгрессе в 1878 г); - расширение сферы влияния России на Дальнем Востоке Мероприятия: 1. Россия подписала с Китаем договоры: об оборонительном союзе (1896); о постройке через территорию Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) (1896); о безвозмездной аренде Ляодунского полуострова на 25 лет и создание военно-морской базы в Порт-Артуре с незамерзающей гаванью (1898). 2. Летом 1903 г. начались российско-японские переговоры, инициатором которых стада японская сторона. Но Япония не слишком доверяла русским дипломатам, рассчитывая добиться большего силой. Прервав переговоры, японское правительство начало военные действия.

Слайд 15: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: причины

1. Внешнеполитические причины: - столкновение интересов России и Японии - стремление к расширению присутствия на Дальнем Востоке 2. Внутриполитические причины: - деятельность «Безобразовской клики», организовавшейся в начале 1898 для устройства акционерного общества по эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии. Выступали за захват Маньчжурии и Кореи, добились увольнения С.Ю. Витте с поста министра финансов (август 1903). - стремление к разрядке ситуации за счет «маленькой победоносной войны» (В.К. Плеве). Японию считали слабым противником.

Слайд 16: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: силы и планы сторон. РОССИЯ

Силы России: - костяк боевых сил России располагался далеко от будущего театра военных действий. - низкая пропускная способность Транссибирской дороги: 3 пары воинских эшелонов в сутки. - Россия имела на Дальнем Востоке к январю 1904 лишь около 98 тыс. чел., 148 орудий и 8 пулемётов. - русский флот на Дальнем Востоке имел 7 броненосцев, 4 броненосных крейсера, 10 лёгких крейсеров, 2 минных крейсера, 3 миноносцев, 7 канонерских лодок. - Оборонительные сооружения Порт-Артура (особенно сухопутные) не были закончены. Планы России: Сдерживать противника до прибытия крупных сил из центра России, затем перейти в наступление, сбросить в море японские войска и высадить десант в Японию. Флот должен был вести борьбу за господство на море и воспрепятствовать высадке японских десантов.

Слайд 17: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: силы и планы сторон. ЯПОНИЯ

Силы Японии: - в экономическом и военном отношении Япония была значительно слабее России - японская армия насчитывала 13 пехотных дивизий и 13 резервных бригад (свыше 375 тыс. чел. и 1140 полевых орудий) - японский флот имел в своём составе 7 броненосцев, 8 броненосных крейсеров, 17 лёгких крейсеров, 19 эсминцев, 28 миноносцев, 11 канонерских лодок. Планы Японии: Японский стратегический план предусматривал захватить господство на море внезапным нападением и уничтожением портартурской эскадры, затем высадку войск в Корее и Южной Маньчжурии, захват Порт-Артура и разгром главных сил русской армии в районе Ляояна. В дальнейшем предполагалось занять Маньчжурию, Уссурийский и Приморский края.

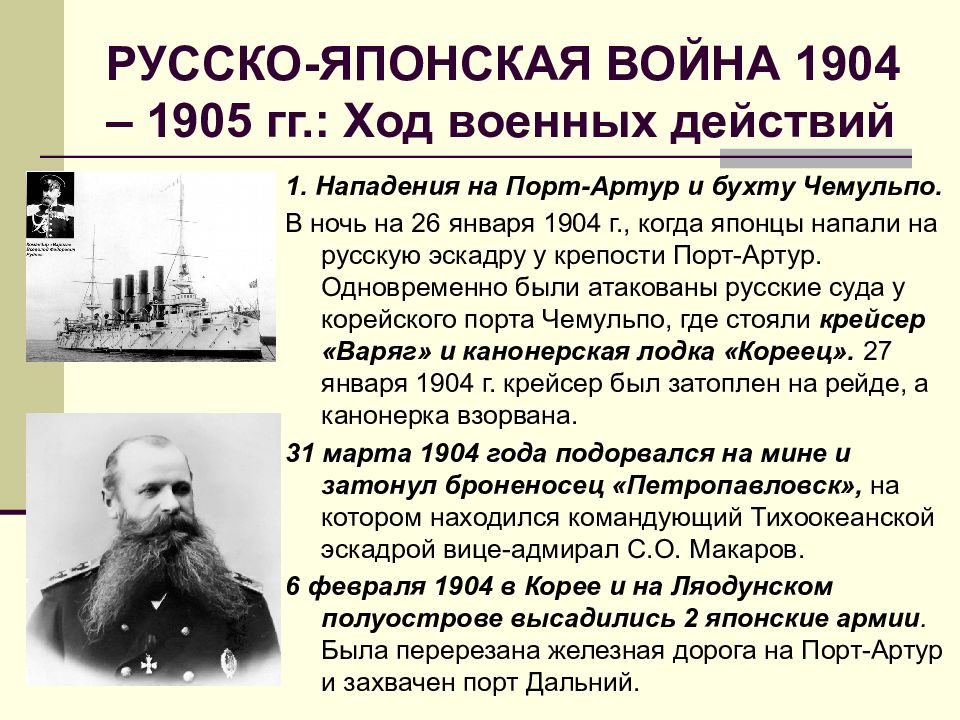

Слайд 19: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: Ход военных действий

1. Нападения на Порт-Артур и бухту Чемульпо. В ночь на 26 января 1904 г., когда японцы напали на русскую эскадру у крепости Порт-Артур. Одновременно были атакованы русские суда у корейского порта Чемульпо, где стояли крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». 27 января 1904 г. крейсер был затоплен на рейде, а канонерка взорвана. 31 марта 1904 года подорвался на мине и затонул броненосец «Петропавловск», на котором находился командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров. 6 февраля 1904 в Корее и на Ляодунском полуострове высадились 2 японские армии. Была перерезана железная дорога на Порт-Артур и захвачен порт Дальний.

Слайд 20: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: Ход военных действий

2. Сражения под Ляояном и на реке Шахэ. В июне — июле 1904 года японские армии развивали концентрическое наступление на Ляоян. Русские войска заняли оборонительные позиции на дальних подступах к Ляояну. В Ляоянском сражении 1904 11—21 августа (24 августа — 3 сентября) генерал Куропаткин отдал приказ об отступлении к Мукдену. Сражение на р. Шахэ, продолжавшееся с 22 сентября до 4 октября окончилось безрезультатно. Образовался позиционный фронт протяжённостью до 60 км, что было новым явлением в военном искусстве.

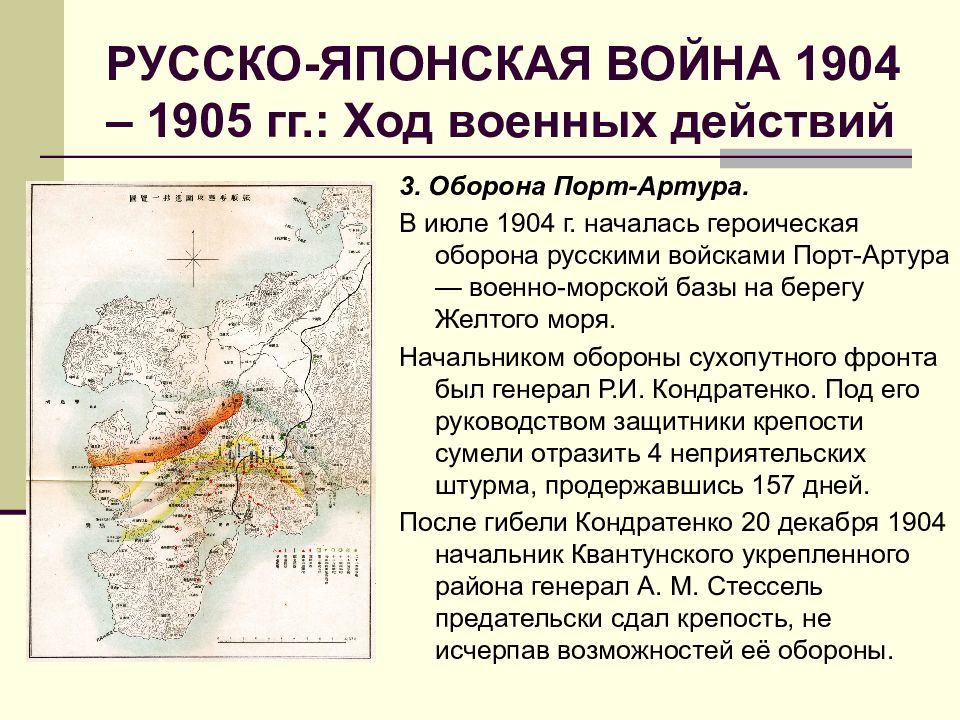

Слайд 21: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: Ход военных действий

3. Оборона Порт-Артура. В июле 1904 г. началась героическая оборона русскими войсками Порт-Артура — военно-морской базы на берегу Желтого моря. Начальником обороны сухопутного фронта был генерал Р.И. Кондратенко. Под его руководством защитники крепости сумели отразить 4 неприятельских штурма, продержавшись 157 дней. После гибели Кондратенко 20 декабря 1904 начальник Квантунского укрепленного района генерал А. М. Стессель предательски сдал крепость, не исчерпав возможностей её обороны.

Слайд 22: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: Ход военных действий

4. Мукденское сражение. В сражении под Мукденом (Южная Маньчжурия), в феврале 1905 года, армия под командованием генерала А.Н. Куропаткина оказалась разбитой, а дух ее сломленным. 25 февраля 1905 г. японцы заняли Мукден. 5. Цусимское морское сражение 14-15 мая 1905 года. Завершающим аккордом войны стало Цусимское морское сражение, произошедшее 14—15 мая 1905 г. К моменту прибытия в район боевых действий 2 и 3 эскадр под командованием адмирала 3.П. Рожественского, шедших из Балтики, весь Тихоокеанский флот России уже был повержен. В проливе у островов Цусима японская флотилия во главе с адмиралом Того разгромила русскую эскадру.

Последний слайд презентации: РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-XX веков: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 гг.: Портсмутский мир

Мирные переговоры Японии и России велись при посредничестве президента США Теодора Рузвельта в Портсмуте. Порсмутский мирный договор, (подписал С.Ю. Витте 23 августа 1905 г.): Россия уступала Японии южную часть острова Сахалин, Порт-Артур и Дальний, а также концессии. Корея и Южная Маньчжурия становились сферой влияния Японии. Дипломатические заслуги С. Ю. Витте были высоко оценены царем. В общественном мнении России за Витте закрепилось ироничное прозвище «графа полусахалинского». Неудачный ход войны ускорил начало революции в России.