Первый слайд презентации

Экономическое развитие России на рубеже XIX-XX веков: город и деревня История России XIX века

Слайд 2

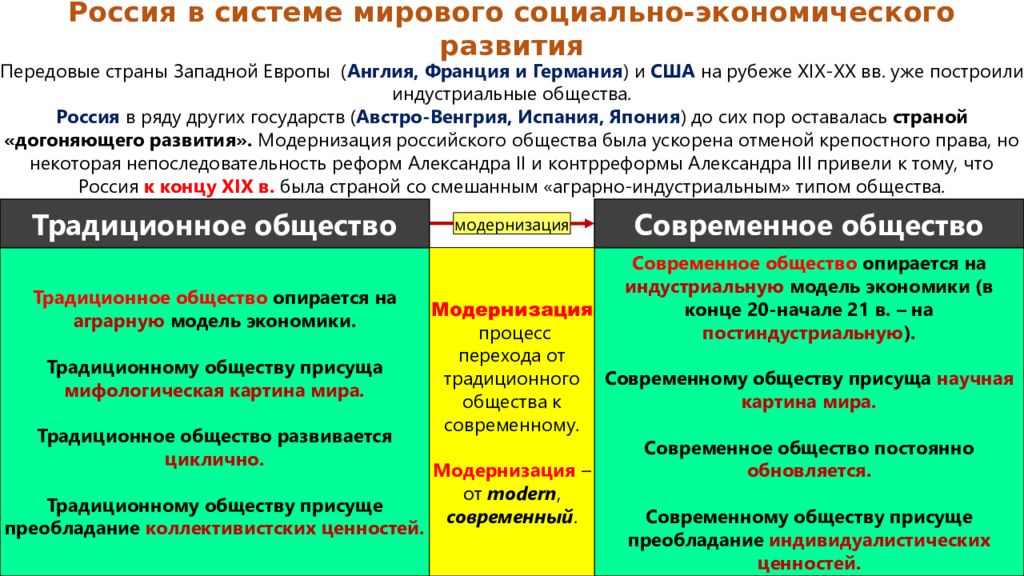

Передовые страны Западной Европы ( Англия, Франция и Германия ) и США на рубеже XIX - XX вв. уже построили индустриальные общества. Россия в ряду других государств ( Австро-Венгрия, Испания, Япония ) до сих пор оставалась страной «догоняющего развития». Модернизация российского общества была ускорена отменой крепостного права, но некоторая непоследовательность реформ Александра II и контрреформы Александра III привели к тому, что Россия к концу XIX в. была страной со смешанным «аграрно-индустриальным» типом общества. Россия в системе мирового социально-экономического развития Современное общество опирается на индустриальную модель экономики (в конце 20-начале 21 в. – на постиндустриальную ). Современному обществу присуща научная картина мира. Современное общество постоянно обновляется. Современному обществу присуще преобладание индивидуалистических ценностей. Традиционное общество опирается на аграрную модель экономики. Традиционному обществу присуща мифологическая картина мира. Традиционное общество развивается циклично. Традиционному обществу присуще преобладание коллективистских ценностей. Традиционное общество Современное общество модернизация Модернизация процесс перехода от традиционного общества к современному. Модернизация – от modern, современный.

Слайд 3

В России сохранялись традиционные общественные институты, сословность, помещичье и крестьянское общинное землевладение. В то же время, крупные города Российской империи (особенно, Петербург и Москва ) представляли собой настоящие индустриальные мегаполисы, сравнимые со столицами передовых стран. Россия была страной контрастов : если в европейской России в конце XIX века наблюдались серьезные социально-экономические изменения, то патриархальный уклад Сибири, Кавказа, Дальнего Востока не сильно менялся. В целом, темпы роста экономики и динамика изменений в политической и общественной структурах позволяют отнести Россию к «странам второго эшелона» модернизации. В этом нет ничего унизительного, но и хорошего мало: к концу XIX в. с Англией и Францией поравнялись США и Германия, которые в середине XIX века стартовали примерно с тех же позиций, что и Россия. Россия же оставалась во втором эшелоне с Австро-Венгрией и Италией. Россия в системе мирового социально-экономического развития Первый эшелон: Англия, Франция, США, Германия Второй эшелон: Россия, Австро-Венгрия, Япония, Италия Третий эшелон: Китай, Латинская Америка Модернизация

Слайд 5

Россия в системе мирового социально-экономического развития Переплетение в России старых и новых черт общественно-экономического развития неизбежно приводило к обострению социальных отношений – между городом и деревней, буржуазией и рабочим классом, помещиками и крестьянами, самодержавием и интеллигенцией. К тому же, Россия была страной многонациональной. Однако национальную автономию в рамках империи имели только финны. Национальный вопрос был особенно острым на западных рубежах империи – в Польше, а также в районах проживания некрещенных евреев (в « черте оседлости» )

Слайд 6

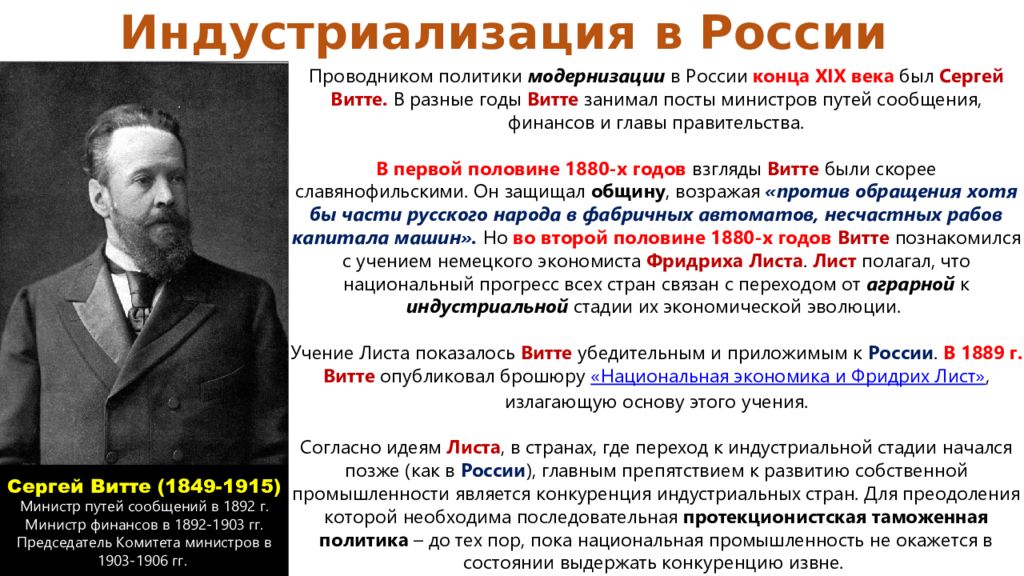

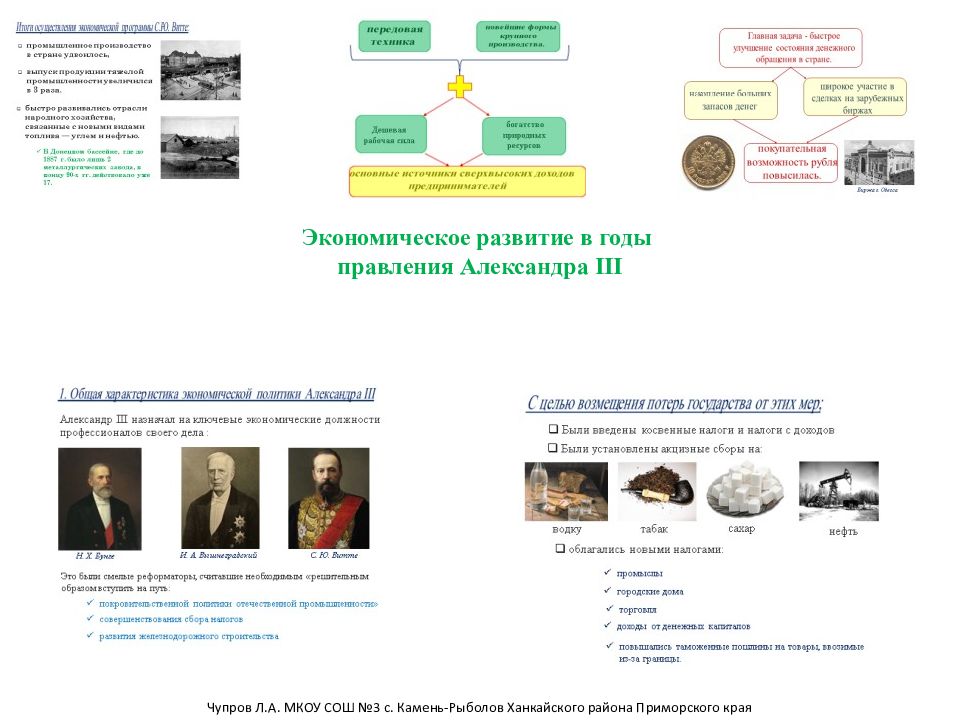

Индустриализация в России Сергей Витте (1849-1915) Министр путей сообщений в 1892 г. Министр финансов в 1892-1903 гг. Председатель Комитета министров в 1903-1906 гг. Проводником политики модернизации в России конца XIX века был Сергей Витте. В разные годы Витте занимал посты министров путей сообщения, финансов и главы правительства. В первой половине 1880-х годов взгляды Витте были скорее славянофильскими. Он защищал общину, возражая «против обращения хотя бы части русского народа в фабричных автоматов, несчастных рабов капитала машин». Но во второй половине 1880-х годов Витте познакомился с учением немецкого экономиста Фридриха Листа. Лист полагал, что национальный прогресс всех стран связан с переходом от аграрной к индустриальной стадии их экономической эволюции. Учение Листа показалось Витте убедительным и приложимым к России. В 1889 г. Витте опубликовал брошюру «Национальная экономика и Фридрих Лист», излагающую основу этого учения. Согласно идеям Листа, в странах, где переход к индустриальной стадии начался позже (как в России ), главным препятствием к развитию собственной промышленности является конкуренция индустриальных стран. Для преодоления которой необходима последовательная протекционистская таможенная политика – до тех пор, пока национальная промышленность не окажется в состоянии выдержать конкуренцию извне.

Слайд 7

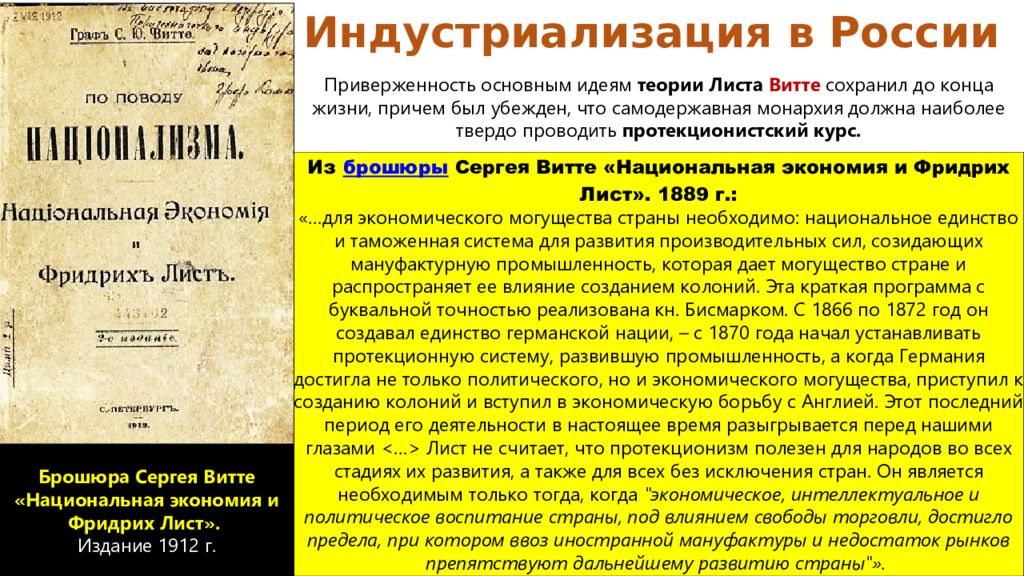

Из брошюры Сергея Витте «Национальная экономия и Фридрих Лист ». 1889 г.: «…для экономического могущества страны необходимо: национальное единство и таможенная система для развития производительных сил, созидающих мануфактурную промышленность, которая дает могущество стране и распространяет ее влияние созданием колоний. Эта краткая программа с буквальной точностью реализована кн. Бисмарком. С 1866 по 1872 год он создавал единство германской нации, – с 1870 года начал устанавливать протекционную систему, развившую промышленность, а когда Германия достигла не только политического, но и экономического могущества, приступил к созданию колоний и вступил в экономическую борьбу с Англией. Этот последний период его деятельности в настоящее время разыгрывается перед нашими глазами <…> Лист не считает, что протекционизм полезен для народов во всех стадиях их развития, а также для всех без исключения стран. Он является необходимым только тогда, когда "экономическое, интеллектуальное и политическое воспитание страны, под влиянием свободы торговли, достигло предела, при котором ввоз иностранной мануфактуры и недостаток рынков препятствуют дальнейшему развитию страны"». Приверженность основным идеям теории Листа Витте сохранил до конца жизни, причем был убежден, что самодержавная монархия должна наиболее твердо проводить протекционистский курс. Индустриализация в России Брошюра Сергея Витте «Национальная экономия и Фридрих Лист». Издание 1912 г.

Слайд 8

В 1888 году Вышнеградский, бывший тогда министром финансов, пригласил Витте принять участие в реорганизации системы железнодорожных тарифов в стране. В марте 1889 г. в составе Министерства финансов был образован Департамент железнодорожных дел, директором которого становится Витте. Витте пользовался особой поддержкой царя Александра III после знаменитого эпизода с крушением императорского железнодорожного поезда – перед той поездкой Витте предупреждал императора об опасностях «быстрой езды». Для того, чтобы назначение директором департамента стало возможно, он, в порядке исключения, был сразу произведен из титулярных советников (IX класс) в действительные статские советники (IV класс). Индустриализация в России Последствия крушения царского поезда. 17 октября 1888 г.

Слайд 9

Вверенный Витте департамент сразу стал образцовым. Он принимал деятельное участие в организации строительства Транссибирской магистрали. В январе 1892 г. Витте был назначен уже министром путей сообщения. Однако в августе того же 1892 г. Витте получил новое, еще более серьезное назначение: он сменил заболевшего Вышнеградского на посту министра финансов. Транссиб тем временем продолжали строить. Магистраль стала крупнейшей в мире, ее строительство растянулось с 1891 по 1905 год. Индустриализация в России Строительство железнодорожных путей. 1891 г.

Слайд 10

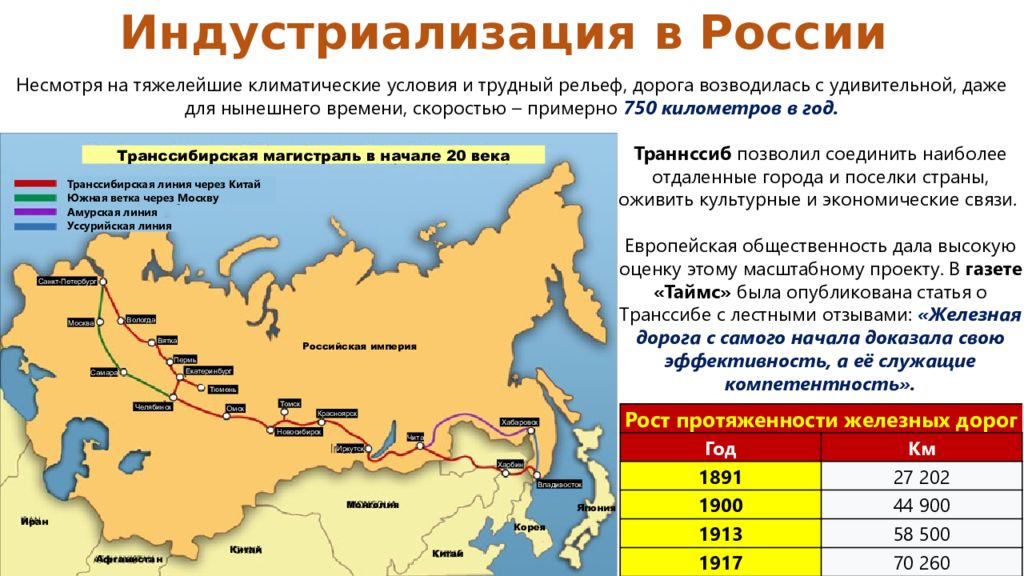

Несмотря на тяжелейшие климатические условия и трудный рельеф, дорога возводилась с удивительной, даже для нынешнего времени, скоростью – примерно 750 километров в год. Траннссиб позволил соединить наиболее отдаленные города и поселки страны, оживить культурные и экономические связи. Европейская общественность дала высокую оценку этому масштабному проекту. В газете «Таймс» была опубликована статья о Транссибе с лестными отзывами: «Железная дорога с самого начала доказала свою эффективность, а её служащие компетентность». Транссибирская магистраль в начале 20 века Российская империя Хабаровск Чита Иркутск Красноярск Томск Омск Новосибирск Тюмень Екатеринбург Пермь Челябинск Вятка Самара Вологда Москва Санкт-Петербург Владивосток Харбин Монголия Китай Китай Афганистан Иран Япония Корея Транссибирская линия через Китай Южная ветка через Москву Амурская линия Уссурийская линия Индустриализация в России Рост протяженности железных дорог Год Км 1891 27 202 1900 44 900 1913 58 500 1917 70 260

Слайд 11

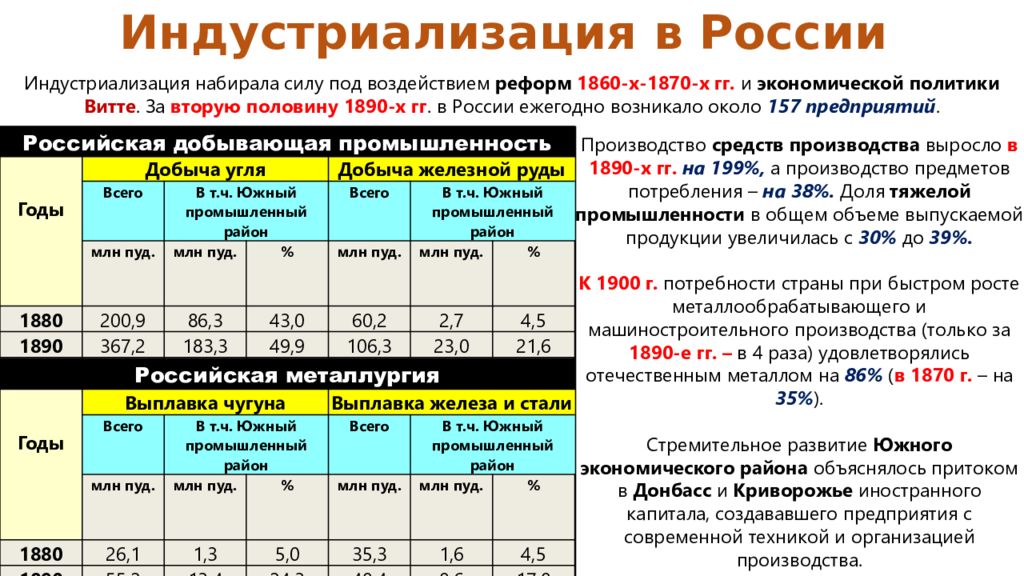

Производство средств производства выросло в 1890-х гг. на 199%, а производство предметов потребления – на 38 %. Доля тяжелой промышленности в общем объеме выпускаемой продукции увеличилась с 30% до 39%. К 1900 г. потребности страны при быстром росте металлообрабатывающего и машиностроительного производства (только за 1890-е гг. – в 4 раза) удовлетворялись отечественным металлом на 86% ( в 1870 г. – на 35 % ). Стремительное развитие Южного экономического района объяснялось притоком в Донбасс и Криворожье иностранного капитала, создававшего предприятия с современной техникой и организацией производства. Индустриализация набирала силу под воздействием реформ 1860-х-1870-х гг. и экономической политики Витте. За вторую половину 1890-х гг. в России ежегодно возникало около 157 предприятий. Годы Добыча угля Добыча железной руды Всего В т.ч. Южный промышленный район Всего В т.ч. Южный промышленный район млн пуд. млн пуд. % млн пуд. млн пуд. % 1880 200,9 86,3 43,0 60,2 2,7 4,5 1890 367,2 183,3 49,9 106,3 23,0 21,6 1895 555,5 298,3 53,7 168,0 59,1 35,2 1900 995,2 691,5 69,5 367,2 210,1 57,2 Российская добывающая промышленность Индустриализация в России Годы Выплавка чугуна Выплавка железа и стали Всего В т.ч. Южный промышленный район Всего В т.ч. Южный промышленный район млн пуд. млн пуд. % млн пуд. млн пуд. % 1880 26,1 1,3 5,0 35,3 1,6 4,5 1890 55,2 13,4 24,3 48,4 8,6 17,8 1895 86,8 33,6 38,7 62,3 18,2 29,2 1900 176,8 91,6 51,8 134,4 59,2 44,0 Российская металлургия

Слайд 12

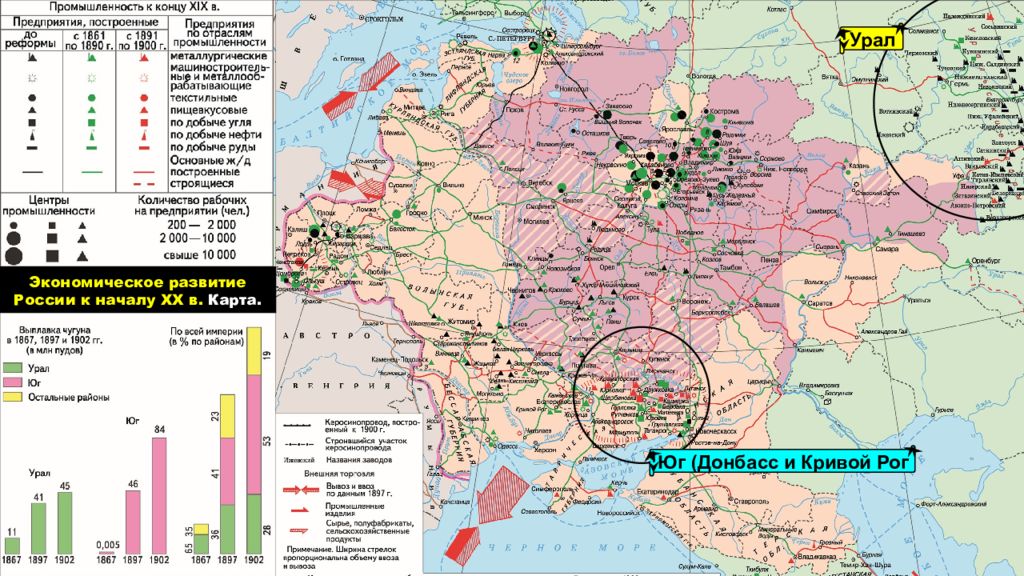

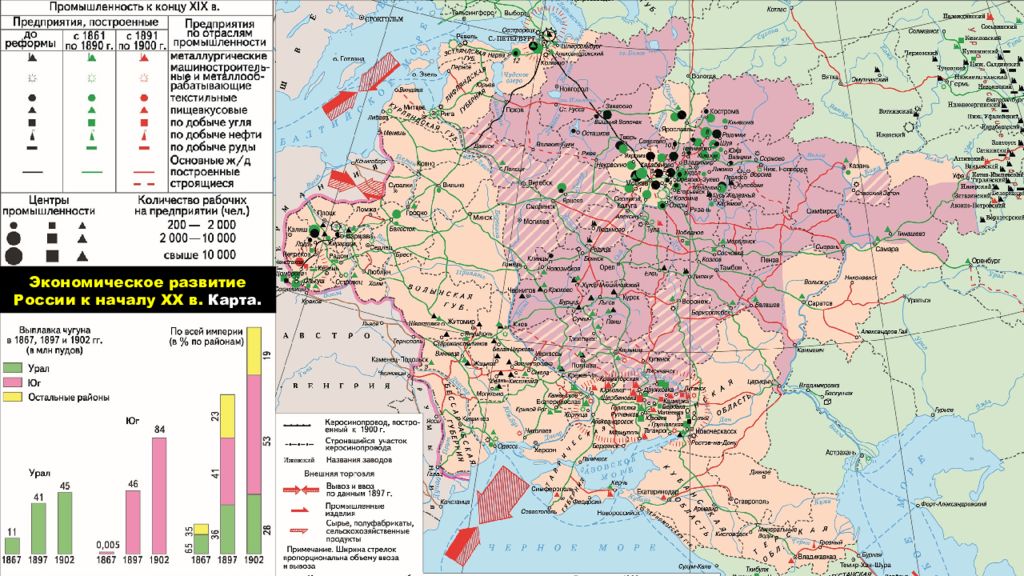

Экономическое развитие России к началу XX в. Карта. Урал Юг (Донбасс и Кривой Рог

Слайд 13

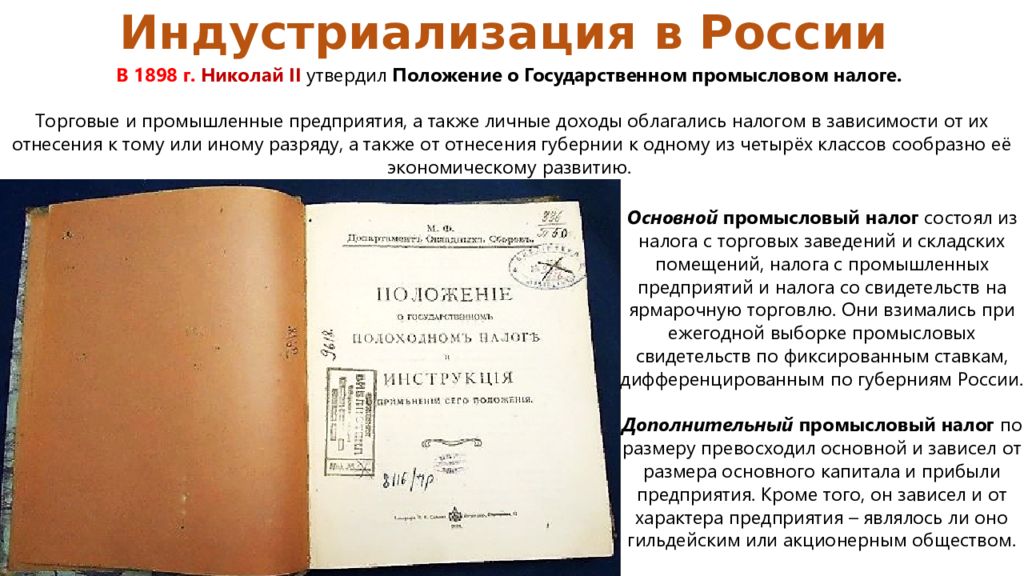

Индустриализация в России Основной промысловый налог состоял из налога с торговых заведений и складских помещений, налога с промышленных предприятий и налога со свидетельств на ярмарочную торговлю. Они взимались при ежегодной выборке промысловых свидетельств по фиксированным ставкам, дифференцированным по губерниям России. Дополнительный промысловый налог по размеру превосходил основной и зависел от размера основного капитала и прибыли предприятия. Кроме того, он зависел и от характера предприятия – являлось ли оно гильдейским или акционерным обществом. В 1898 г. Николай II утвердил Положение о Государственном промысловом налоге. Торговые и промышленные предприятия, а также личные доходы облагались налогом в зависимости от их отнесения к тому или иному разряду, а также от отнесения губернии к одному из четырёх классов сообразно её экономическому развитию.

Слайд 14

Определенных достижений добилась российская научно-техническая мысль. О собенно важно, что научные и технические открытия (которыми всегда славилась Россия ) стали использоваться в производстве. Именно в России был построен первый теплоход ( нефтеналивное судно «Вандал» ). Индустриализация в России Речной танкер «Вандал» - первый в мире теплоход. 1903 г.

Слайд 15

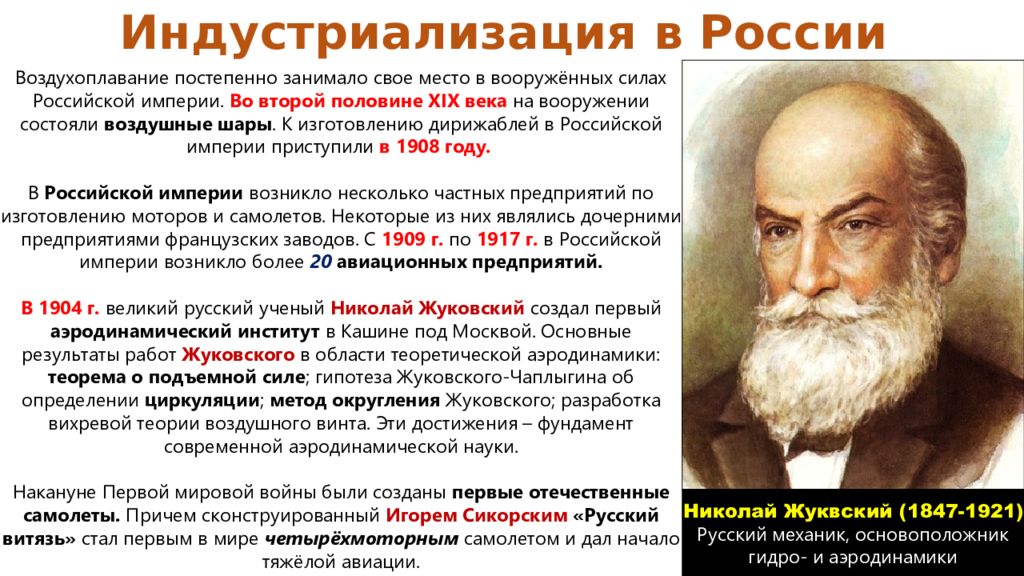

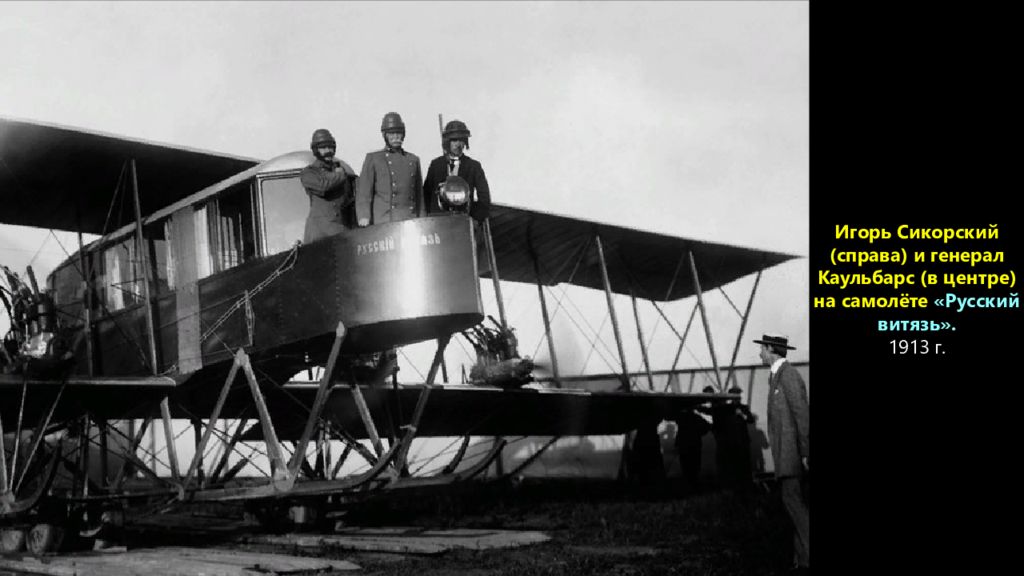

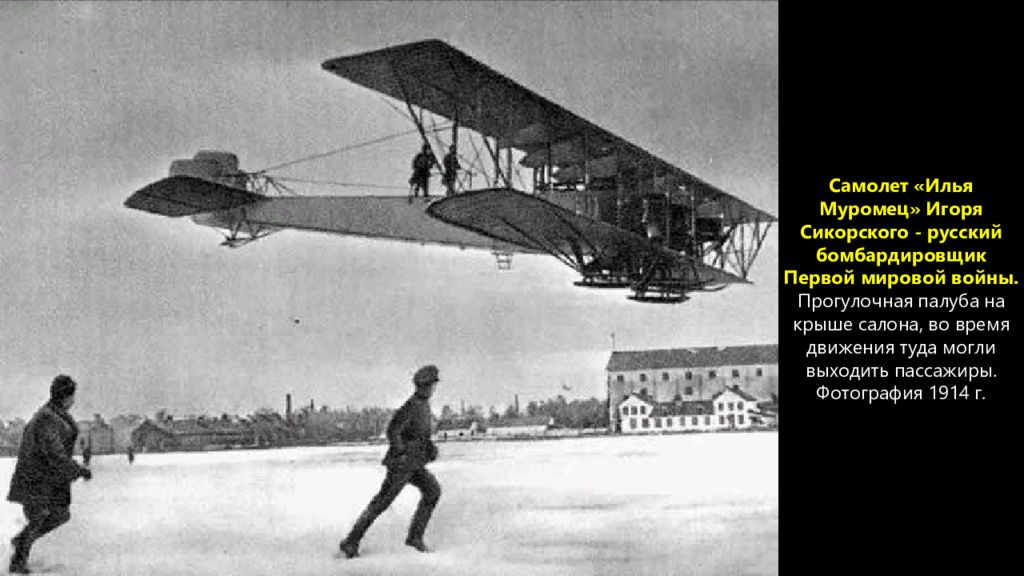

Воздухоплавание постепенно занимало свое место в вооружённых силах Российской империи. Во второй половине XIX века на вооружении состояли воздушные шары. К изготовлению дирижаблей в Российской империи приступили в 1908 году. В Российской империи возникло несколько частных предприятий по изготовлению моторов и самолетов. Некоторые из них являлись дочерними предприятиями французских заводов. С 1909 г. по 1917 г. в Российской империи возникло более 20 авиационных предприятий. В 1904 г. великий русский ученый Николай Жуковский создал первый аэродинамический институт в Кашине под Москвой. Основные результаты работ Жуковского в области теоретической аэродинамики: теорема о подъемной силе ; гипотеза Жуковского-Чаплыгина об определении циркуляции ; метод округления Жуковского; разработка вихревой теории воздушного винта. Эти достижения – фундамент современной аэродинамической науки. Накануне Первой мировой войны были созданы первые отечественные самолеты. Причем сконструированный Игорем Сикорским «Русский витязь» стал первым в мире четырёхмоторным самолетом и дал начало тяжёлой авиации. Индустриализация в России Николай Жуквский (1847-1921) Русский механик, основоположник гидро - и аэродинамики

Слайд 16

Игорь Сикорский (справа) и генерал Каульбарс (в центре) на самолёте «Русский витязь ». 1913 г.

Слайд 17

Самолет «Илья Муромец» Игоря Сикорского - русский бомбардировщик Первой мировой войны. Прогулочная палуба на крыше салона, во время движения туда могли выходить пассажиры. Фотография 1914 г.

Слайд 18

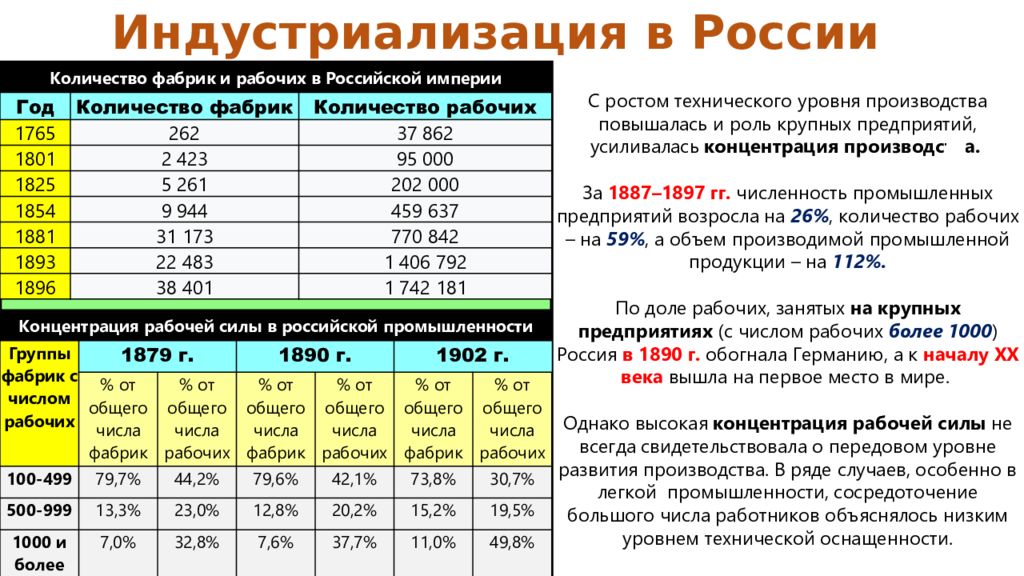

С ростом технического уровня производства повышалась и роль крупных предприятий, усиливалась концентрация производства. За 1887–1897 гг. численность промышленных предприятий возросла на 26%, количество рабочих – на 59%, а объем производимой промышленной продукции – на 112 %. По доле рабочих, занятых на крупных предприятиях (с числом рабочих более 1000 ) Россия в 1890 г. обогнала Германию, а к началу ХХ века вышла на первое место в мире. Однако высокая концентрация рабочей силы не всегда свидетельствовала о передовом уровне развития производства. В ряде случаев, особенно в легкой промышленности, сосредоточение большого числа работников объяснялось низким уровнем технической оснащенности. Год Количество фабрик Количество рабочих 1765 262 37 862 1801 2 423 95 000 1825 5 261 202 000 1854 9 944 459 637 1881 31 173 770 842 1893 22 483 1 406 792 1896 38 401 1 742 181 Количество фабрик и рабочих в Российской империи Индустриализация в России Группы фабрик с числом рабочих 1879 г. 1890 г. 1902 г. % от общего числа фабрик % от общего числа рабочих % от общего числа фабрик % от общего числа рабочих % от общего числа фабрик % от общего числа рабочих 100-499 79,7% 44,2% 79,6% 42,1% 73,8% 30,7% 500-999 13,3% 23,0% 12,8% 20,2% 15,2% 19,5% 1000 и более 7,0% 32,8% 7,6% 37,7% 11,0% 49,8% Концентрация рабочей силы в российской промышленности

Слайд 19

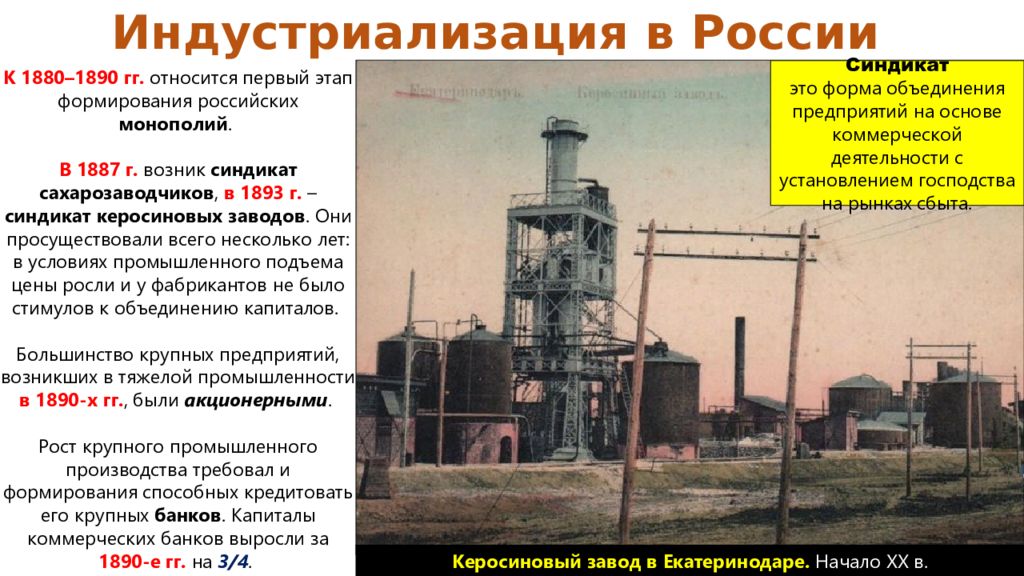

Индустриализация в России К 1880–1890 гг. относится первый этап формирования российских монополий. В 1887 г. возник синдикат сахарозаводчиков, в 1893 г. – синдикат керосиновых заводов. Они просуществовали всего несколько лет: в условиях промышленного подъема цены росли и у фабрикантов не было стимулов к объединению капиталов. Большинство крупных предприятий, возникших в тяжелой промышленности в 1890-х гг., были акционерными. Рост крупного промышленного производства требовал и формирования способных кредитовать его крупных банков. Капиталы коммерческих банков выросли за 1890-е гг. на 3/4. Керосиновый завод в Екатеринодаре. Начало XX в. Синдикат это ф орма объединения предприятий на основе коммерческой деятельности с установлением господства на рынках сбыта.

Слайд 20

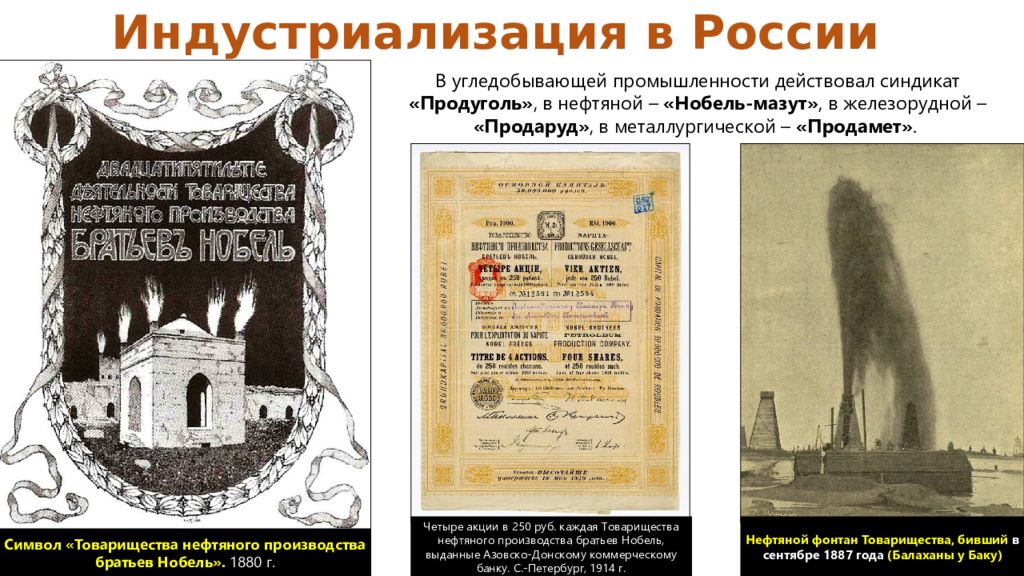

В угледобывающей промышленности действовал синдикат « Продуголь », в нефтяной – «Нобель-мазут », в железорудной – « Продаруд », в металлургической – « Продамет ». Индустриализация в России Символ «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель». 1880 г. Нефтяной фонтан Товарищества, бивший в сентябре 1887 года ( Балаханы у Баку) Четыре акции в 250 руб. каждая Товарищества нефтяного производства братьев Нобель, выданные Азовско-Донскому коммерческому банку. С.-Петербург, 1914 г.

Слайд 21

Иван Плескачевский – управляющий Бакинской конторой « Продамета » в своем рабочем кабинете.

Слайд 23

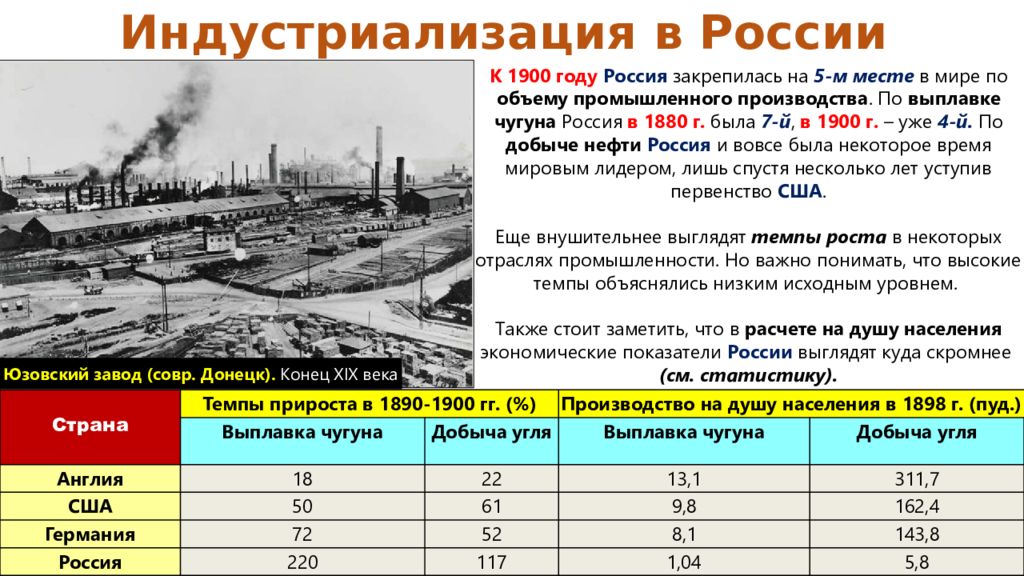

Индустриализация в России К 1900 году Россия закрепилась на 5-м месте в мире по объему промышленного производства. По выплавке чугуна Россия в 1880 г. была 7-й, в 1900 г. – уже 4-й. По добыче нефти Россия и вовсе была некоторое время мировым лидером, лишь спустя несколько лет уступив первенство США. Еще внушительнее выглядят темпы роста в некоторых отраслях промышленности. Но важно понимать, что высокие темпы объяснялись низким исходным уровнем. Также стоит заметить, что в расчете на душу населения экономические показатели России выглядят куда скромнее (см. статистику). Страна Темпы прироста в 1890-1900 гг. (%) Производство на душу населения в 1898 г. (пуд.) Выплавка чугуна Добыча угля Выплавка чугуна Добыча угля Англия 18 22 13,1 311,7 США 50 61 9,8 162,4 Германия 72 52 8,1 143,8 Россия 220 117 1,04 5,8 Юзовский завод (совр. Донецк). Конец XIX века

Слайд 24

Капиталистическая экономика России, находящая в начальной стадии индустриального роста, была особенно подвержена экономическим кризисам. Экономика развивалась циклически – за спадом шел подъем, однако падения были крайне болезненными. В начале XX в. экономических спадов у России было два. И если первый спад 1900-1903 гг. был связан с мировым кризисом, т.е. затронул практически все развитые страны, то второй спад 1907-1908 гг. был усугублен последствиями русско-японской войны и первой русской революции. Темпы промышленного прироста вновь стали оптимистичными в период 1909-1914 гг. Индустриализация в России Мировая экономика в начале XX века. Карта.

Слайд 25

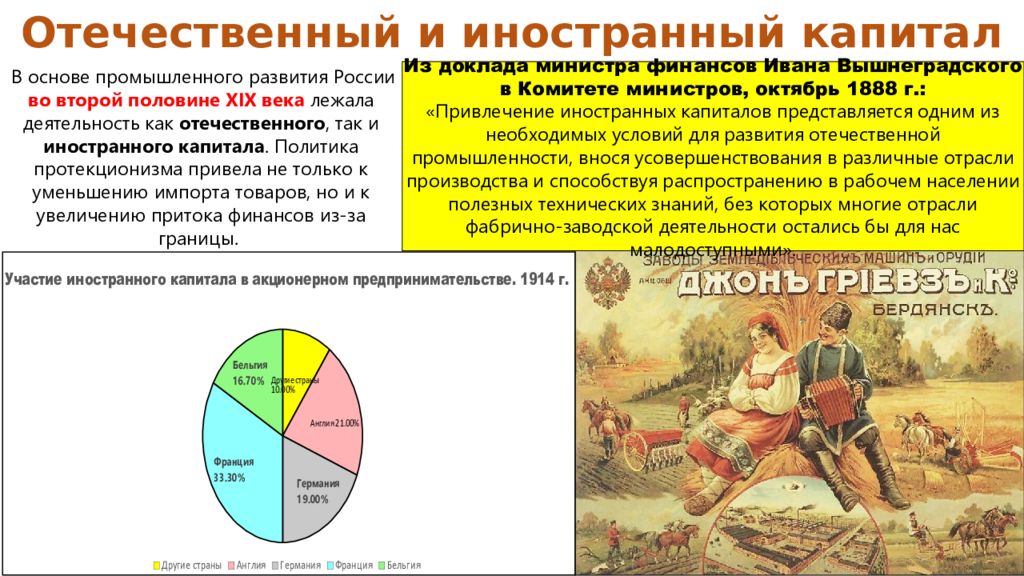

В основе промышленного развития России во второй половине XIX века лежала деятельность как отечественного, так и иностранного капитала. Политика протекционизма привела не только к уменьшению импорта товаров, но и к увеличению притока финансов из-за границы. Отечественный и иностранный капитал Из доклада министра финансов Ивана Вышнеградского в Комитете министров, октябрь 1888 г.: « Привлечение иностранных капиталов представляется одним из необходимых условий для развития отечественной промышленности, внося усовершенствования в различные отрасли производства и способствуя распространению в рабочем населении полезных технических знаний, без которых многие отрасли фабрично-заводской деятельности остались бы для нас малодоступными».

Слайд 26

Вопрос о роли и влиянии иностранного капитала в отечественной экономике вызвал острую дискуссию экономистов в середине 1890-х годов. Сторонники промышленного развития России ( Сергей Витте, Дмитрий Менделеев, Иван Озеров ) считали иностранный капитал важным фактором роста производительных сил страны. Их оппоненты ( Самуил Зак, Сергей Шарапов ) отрицали положительное воздействие иностранного предпринимательства, отражая взгляды помещиков и некоторых теоретиков народничества. Отечественный и иностранный капитал

Слайд 27

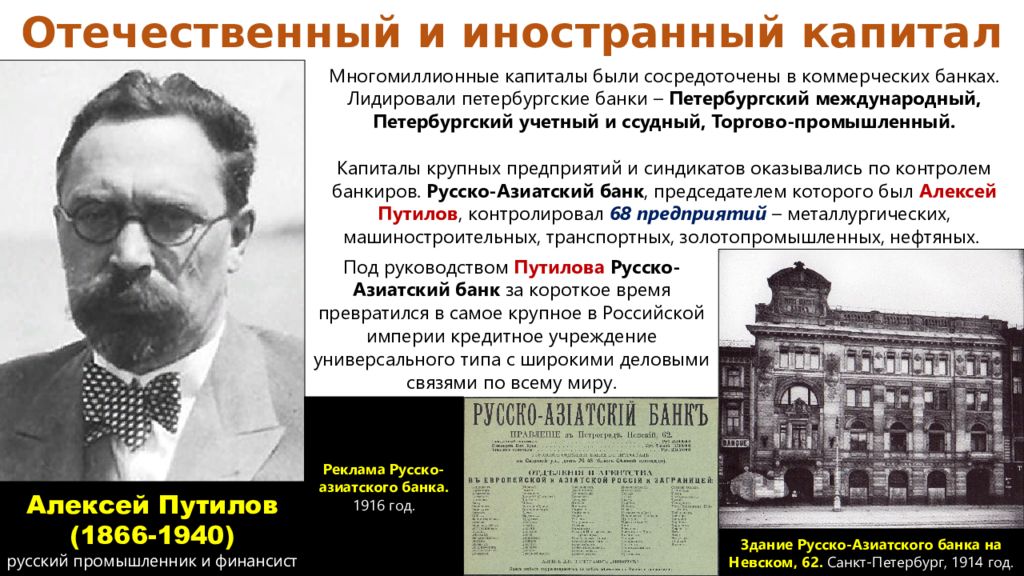

Под руководством Путилова Русско-Азиатский банк за короткое время превратился в самое крупное в Российской империи кредитное учреждение универсального типа с широкими деловыми связями по всему миру. Многомиллионные капиталы были сосредоточены в коммерческих банках. Лидировали петербургские банки – Петербургский международный, Петербургский учетный и ссудный, Торгово-промышленный. Капиталы крупных предприятий и синдикатов оказывались по контролем банкиров. Русско-Азиатский банк, председателем которого был Алексей Путилов, контролировал 68 предприятий – металлургических, машиностроительных, транспортных, золотопромышленных, нефтяных. Отечественный и иностранный капитал Алексей Путилов (1866-1940) русский промышленник и финансист Здание Русско-Азиатского банка на Невском, 62. Санкт-Петербург, 1914 год. Реклама Русско-азиатского банка. 1916 год.

Слайд 28

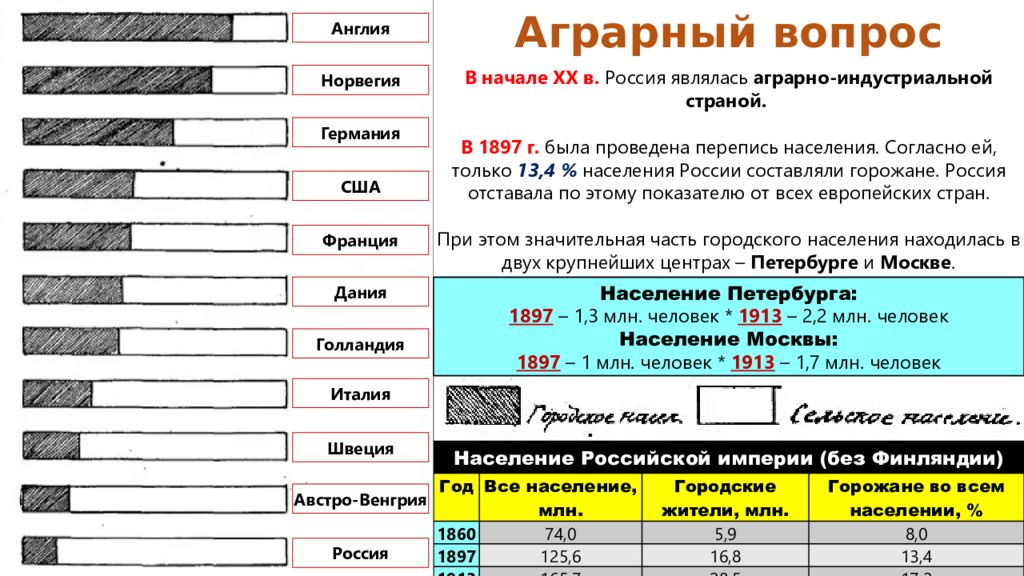

В начале XX в. Россия являлась аграрно-индустриальной страной. В 1897 г. была проведена перепись населения. Согласно ей, только 13,4 % населения России составляли горожане. Россия отставала по этому показателю от всех европейских стран. При этом значительная часть городского населения находилась в двух крупнейших центрах – Петербурге и Москве. Аграрный вопрос Год Все население, млн. Городские жители, млн. Горожане во всем населении, % 1860 74,0 5,9 8,0 1897 125,6 16,8 13,4 1913 165,7 28,5 17,2 Население Российской империи (без Финляндии) Англия Норвегия Германия США Франция Дания Голландия Италия Швеция Австро-Венгрия Россия Население Петербурга : 1897 – 1,3 млн. человек * 1913 – 2,2 млн. человек Население Москвы: 1897 – 1 млн. человек * 1913 – 1,7 млн. человек

Слайд 29

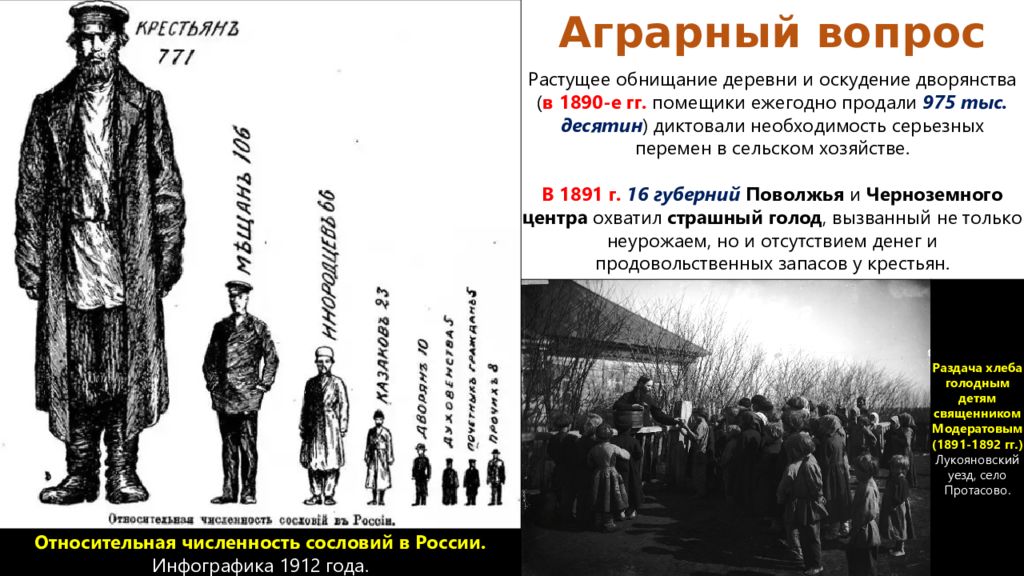

Растущее обнищание деревни и оскудение дворянства ( в 1890-е гг. помещики ежегодно продали 975 тыс. десятин ) диктовали необходимость серьезных перемен в сельском хозяйстве. В 1891 г. 16 губерний Поволжья и Черноземного центра охватил страшный голод, вызванный не только неурожаем, но и отсутствием денег и продовольственных запасов у крестьян. Аграрный вопрос Относительная численность сословий в России. Инфографика 1912 года. Раздача хлеба голодным детям священником Модератовым ( 1891-1892 гг.) Лукояновский уезд, село Протасово.

Слайд 30

Однако правительство старалось преуменьшить размеры катастрофы. Министр двора Илларион Воронцов-Дашков советовал Александру III пожертвовать голодающим средства, обычно расходуемые на придворные балы и званые обеды. Он внушал: «При сопоставлении голодающего в темной избе мужика с петербуржскими франтами, роскошно ужинающими в освещенных залах Зимнего дворца, как-то становится совестно и нехорошо на душе». Царь не внял призыву. Видный сановник Владимир Ламсдорф записывал в дневнике: «Его величество не хочет верить в голод. За завтраком в Аничковом дворце он говорит о нем почти со смехом: находит, что большая часть раздаваемых пособий является средством деморализации народа, смеется над лицами, которые отправились на место, чтобы оказать помощь на деле ». Голод 1891-1892 гг. Раздача крестьянам хлеба в ссуду в деревне Урге Княгининского уезда, Нижегородская губерния. 1891-1892 годы.

Слайд 31

Голод 1891-1892 гг. Лишь в 1892 г., когда масштабы голода уже невозможно было скрыть, правительство ссудило голодающим 27 млн пуд. зерна и организовало общественные работы. Помощь оказалась запоздалой и недостаточной. Голодной смертью погибли 375 тыс. крестьян. Голод вновь привлек внимание к общинному землепользованию, лишающему крестьян стимула к качественной обработке земли. В 1893 г. были ограничены переделы: теперь их нельзя было производить чаще, чем раз в 12 лет. Но в том же году был принят закон, запрещавший досрочный выкуп надела и выход из общины без согласия 2/3 домохозяев. Деревня Пермяево. Нижегородская губерния. 1891-1892 годы.

Слайд 32

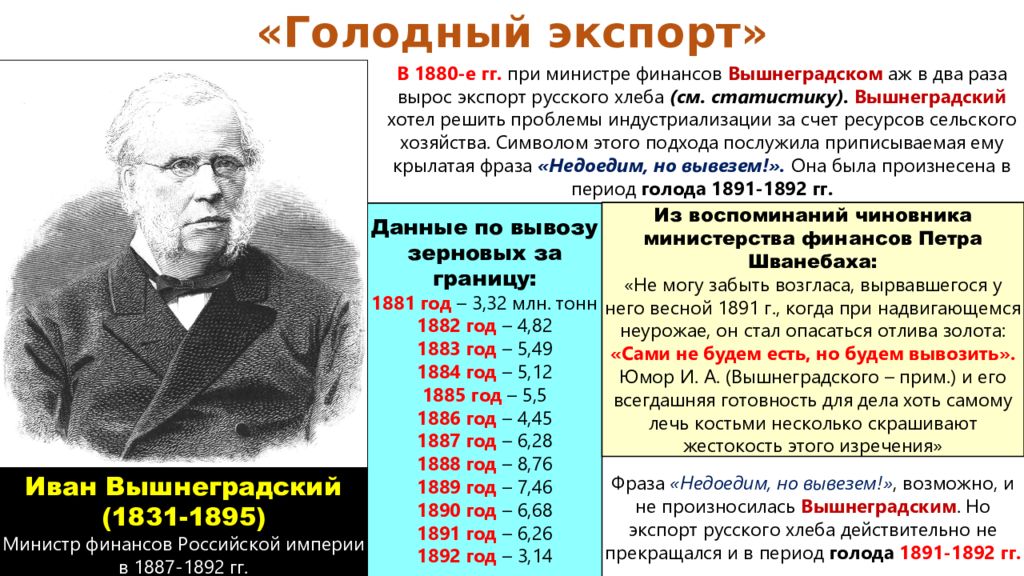

Фраза «Недоедим, но вывезем!», возможно, и не произносилась Вышнеградским. Но экспорт русского хлеба действительно не прекращался и в период голода 1891-1892 гг. В 1880-е гг. при министре финансов Вышнеградском аж в два раза вырос экспорт русского хлеба (см. статистику). Вышнеградский хотел решить проблемы индустриализации за счет ресурсов сельского хозяйства. Символом этого подхода послужила приписываемая ему крылатая фраза «Недоедим, но вывезем !». Она была произнесена в период голода 1891-1892 гг. «Голодный экспорт» Данные по вывозу зерновых за границу: 1881 год – 3,32 млн. тонн 1882 год – 4,82 1883 год – 5,49 1884 год – 5,12 1885 год – 5,5 1886 год – 4,45 1887 год – 6,28 1888 год – 8,76 1889 год – 7,46 1890 год – 6,68 1891 год – 6,26 1892 год – 3,14 Иван Вышнеградский (1831-1895) Министр финансов Российской империи в 1887-1892 гг. Из воспоминаний чиновника министерства финансов Петра Шванебаха : «Не могу забыть возгласа, вырвавшегося у него весной 1891 г., когда при надвигающемся неурожае, он стал опасаться отлива золота: «Сами не будем есть, но будем вывозить». Юмор И. А. ( Вышнеградского – прим.) и его всегдашняя готовность для дела хоть самому лечь костьми несколько скрашивают жестокость этого изречения »

Слайд 33

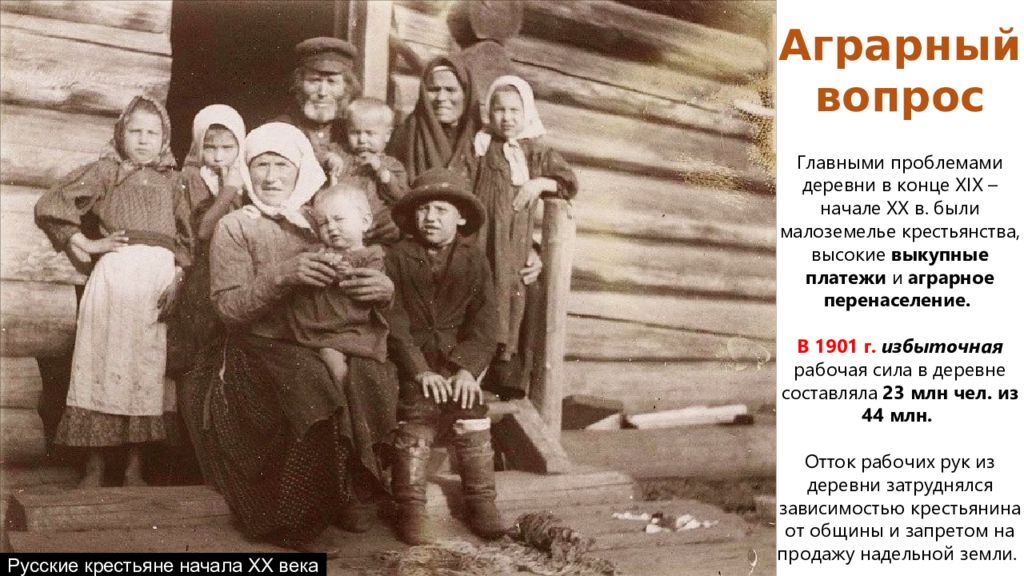

Аграрный вопрос Главными проблемами деревни в конце XIX – начале XX в. были малоземелье крестьянства, высокие выкупные платежи и аграрное перенаселение. В 1901 г. избыточная рабочая сила в деревне составляла 23 млн чел. из 44 млн. Отток рабочих рук из деревни затруднялся зависимостью крестьянина от общины и запретом на продажу надельной земли. Русские крестьяне начала XX века

Слайд 34

Следующий после Вышнеградского министр финансов Сергей Витте, размышляя над путями выхода из аграрного кризиса, предлагал сделать крестьян полноправными землевладельцами и разрешить им выход из общины с землей. Аграрный вопрос Сергей Витте (1849-1915) Министр финансов в 1892-1903 гг. Сельский сход. Оцветненная фотография начала XX века.

Слайд 35

Сергей Витте (1849-1915) Министр финансов в 1892-1903 гг. Из книги Сергея Витте «Воспоминания»: «Наделение землею всего населения - это акт бесконечной сложности. Составление положения и затем введение его требовало, даже при гениальности творцов и исполнителей - многие годы. Все же было сделано спешно, наскоро. При таких условиях самый вопрос об общинном и индивидуальном наделении не был ни по положению ясно и определенно разработан, но еще менее определенно проведен в действительную жизнь. Явилась масса недомолвок и вопросов, висевших и ныне висящих в воздухе. Когда приходится в сложной материи делать работу спешно, гораздо легче ее делать огульно, нежели детально. Несравненно легче иметь как материал для действия, в данном случае для наделения землею, единицы в несколько тысяч людей, нежели отдельных людей. Поэтому, с точки зрения технического осуществления реформы, община была более удобна, нежели отдельный домохозяин ». Русские крестьяне. Фотография начала XX века. Аграрный вопрос

Слайд 36

Итак, с середины 1890-х гг. Сергей Витте последовательно выступал против общины. Сергей Витте (1849-1915) Министр финансов в 1892-1903 гг. Аграрный вопрос Из книги Сергея Витте «Воспоминания»: « С административно-полицейской точки зрения она также представляла более удобства - легче пасти стадо, нежели каждого члена стада в отдельности. Такое техническое удобство, кстати, получило довольно мощную поддержку в весьма почтенных любителях старины, славянофилах и иных старьевщиках исторического бытия русского народа. Было провозглашено, что "община" это особенность русского народа, что посягать на общину значит посягать на своеобразный русский дух. Общество, мол, существовало с древности, это цемент русской народной жизни. Общинное владение есть стадия только известного момента жития народов, с развитием культуры и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм - в индивидуальную собственность ; если же этот процесс задерживается и, в особенности, искусственно, как это было у нас, то народ и государство хиреет <…> Теперешняя жизнь народов вся основана на индивидуализме, все народные отправления, его психика основана на индивидуализме. Соответственно сему конструировалось и государство. "Я" организует и двигает все. Это "я", особенно развитое в последние два столетия, дало все великие и все слабые стороны нынешней мировой жизни народов. Без преклонения перед "я" не было бы ни Ньютонов, ни Шекспиров, ни Пушкинов (так в оригинале), ни Наполеонов, ни Александров II и пр., и не существовало бы чудес развития техники, богатства, торговли и пр. и пр. ».

Слайд 37

Оппоненты Витте (в частности, министр внутренних дел Вячеслав Плеве ) отстаивали незыблемость общины, стремясь затруднить отток крестьян в города, чтобы сохранить в деревне избыток дешевых рабочих рук для помещичьего хозяйства. Аграрный вопрос Вячеслав Плеве (1846-1904 ) Министр внутренних дел в 1902-1904 гг. Сергей Витте (1849-1915) Министр финансов в 1892-1903 гг. Русские крестьяне. Фотография начала XX века

Слайд 38

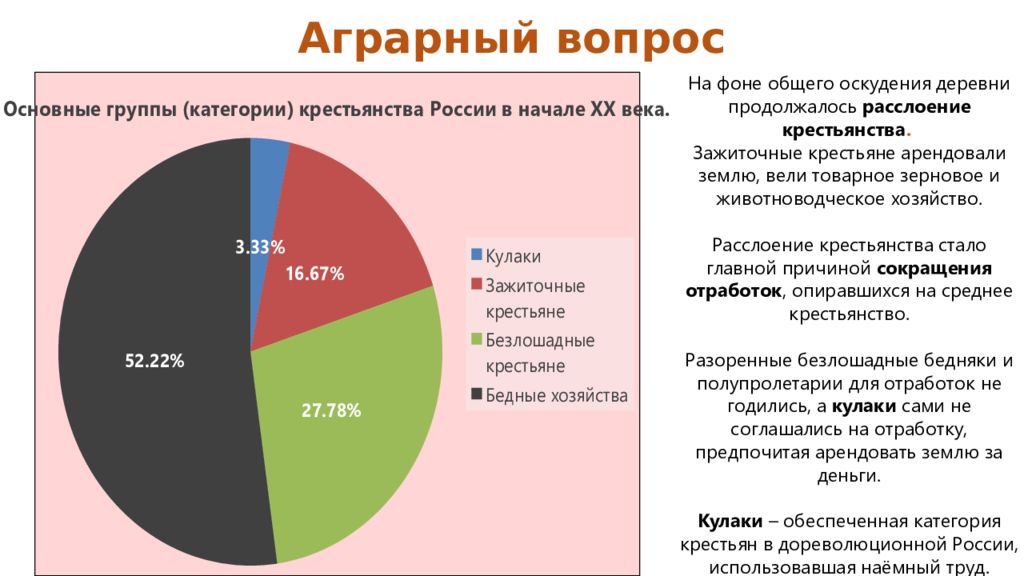

Аграрный вопрос На фоне общего оскудения деревни продолжалось расслоение крестьянства. Зажиточные крестьяне арендовали землю, вели товарное зерновое и животноводческое хозяйство. Расслоение крестьянства стало главной причиной сокращения отработок, опиравшихся на среднее крестьянство. Разоренные безлошадные бедняки и полупролетарии для отработок не годились, а кулаки сами не соглашались на отработку, предпочитая арендовать землю за деньги. Кулаки – обеспеченная категория крестьян в дореволюционной России, использовавшая наёмный труд.

Слайд 39

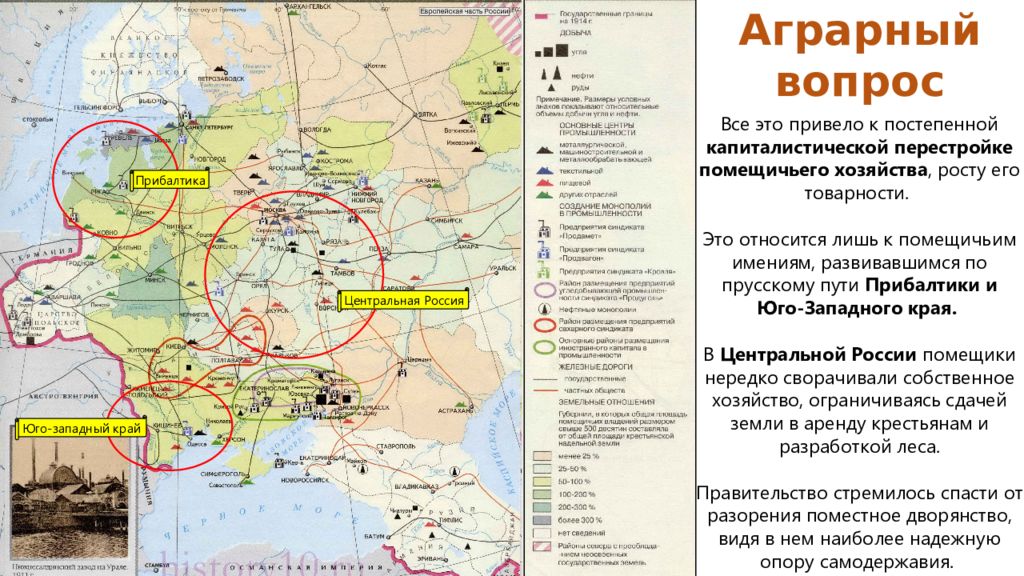

Все это привело к постепенной капиталистической перестройке помещичьего хозяйства, росту его товарности. Это относится лишь к помещичьим имениям, развивавшимся по прусскому пути Прибалтики и Юго-Западного края. В Центральной России помещики нередко сворачивали собственное хозяйство, ограничиваясь сдачей земли в аренду крестьянам и разработкой леса. Правительство стремилось спасти от разорения поместное дворянство, видя в нем наиболее надежную опору самодержавия. Аграрный вопрос Прибалтика Юго-западный край Центральная Россия

Слайд 40

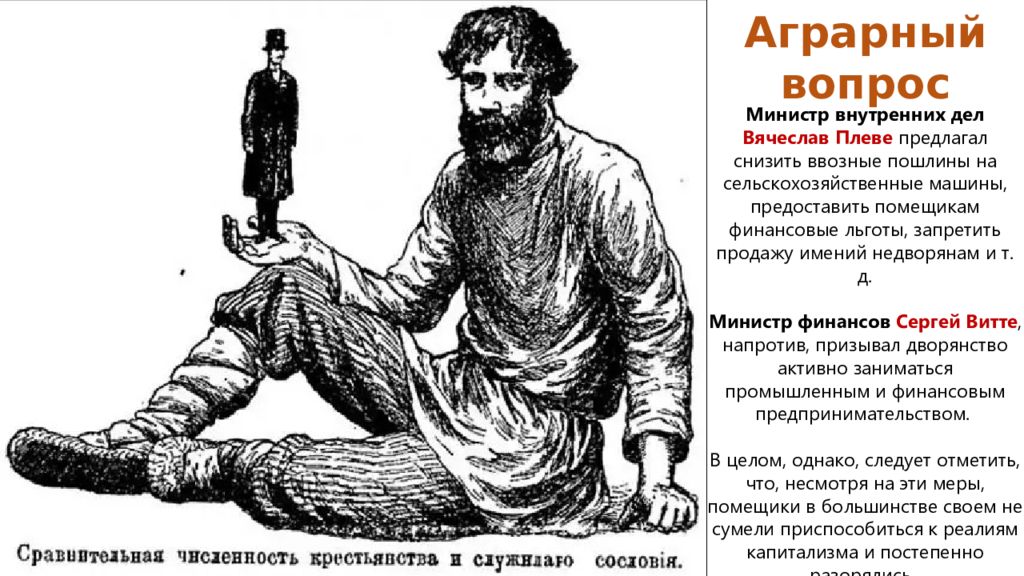

Аграрный вопрос Министр внутренних дел Вячеслав Плеве предлагал снизить ввозные пошлины на сельскохозяйственные машины, предоставить помещикам финансовые льготы, запретить продажу имений недворянам и т. д. Министр финансов Сергей Витте, напротив, призывал дворянство активно заниматься промышленным и финансовым предпринимательством. В целом, однако, следует отметить, что, несмотря на эти меры, помещики в большинстве своем не сумели приспособиться к реалиям капитализма и постепенно разорялись.

Слайд 41

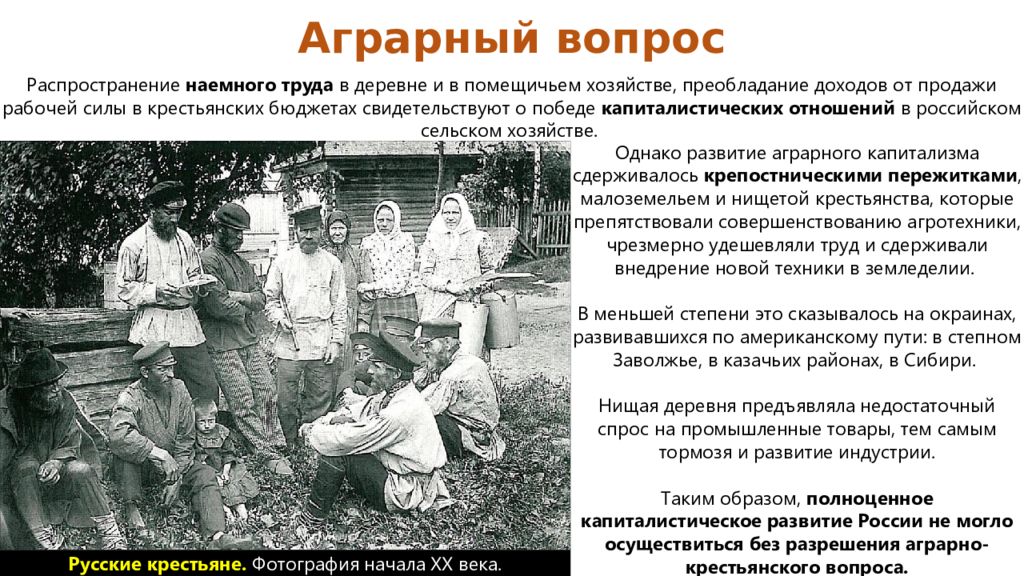

Распространение наемного труда в деревне и в помещичьем хозяйстве, преобладание доходов от продажи рабочей силы в крестьянских бюджетах свидетельствуют о победе капиталистических отношений в российском сельском хозяйстве. Однако развитие аграрного капитализма сдерживалось крепостническими пережитками, малоземельем и нищетой крестьянства, которые препятствовали совершенствованию агротехники, чрезмерно удешевляли труд и сдерживали внедрение новой техники в земледелии. В меньшей степени это сказывалось на окраинах, развивавшихся по американскому пути: в степном Заволжье, в казачьих районах, в Сибири. Нищая деревня предъявляла недостаточный спрос на промышленные товары, тем самым тормозя и развитие индустрии. Таким образом, полноценное капиталистическое развитие России не могло осуществиться без разрешения аграрно-крестьянского вопроса. Аграрный вопрос Русские крестьяне. Фотография начала XX века.

Слайд 42

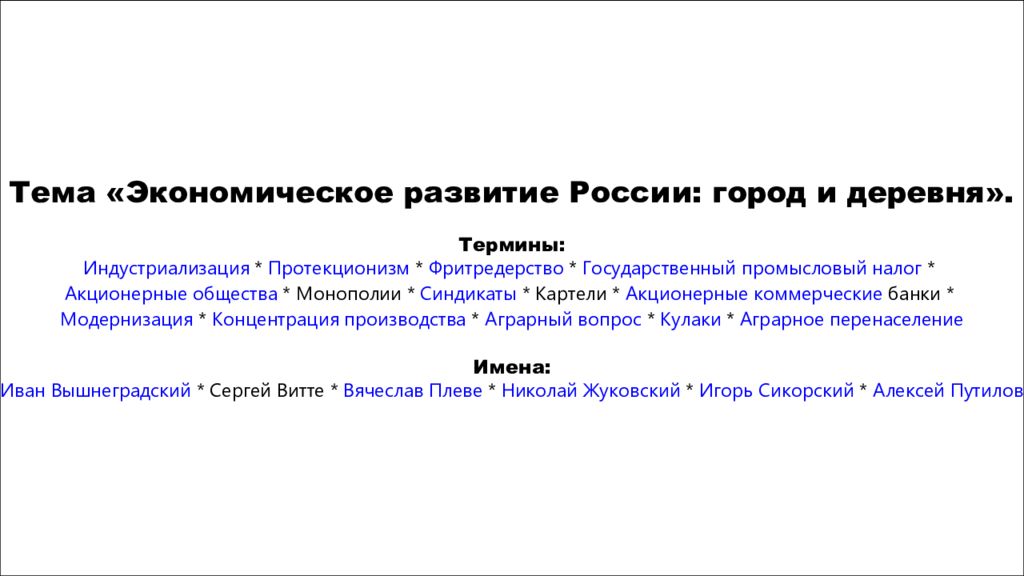

Тема «Экономическое развитие России: город и деревня». Термины: Индустриализация * Протекционизм * Фритредерство * Государственный промысловый налог * Акционерные общества * Монополии * Синдикаты * Картели * Акционерные коммерческие банки * Модернизация * Концентрация производства * Аграрный вопрос * Кулаки * Аграрное перенаселение Имена: Иван Вышнеградский * Сергей Витте * Вячеслав Плеве * Николай Жуковский * Игорь Сикорский * Алексей Путилов

Слайд 43

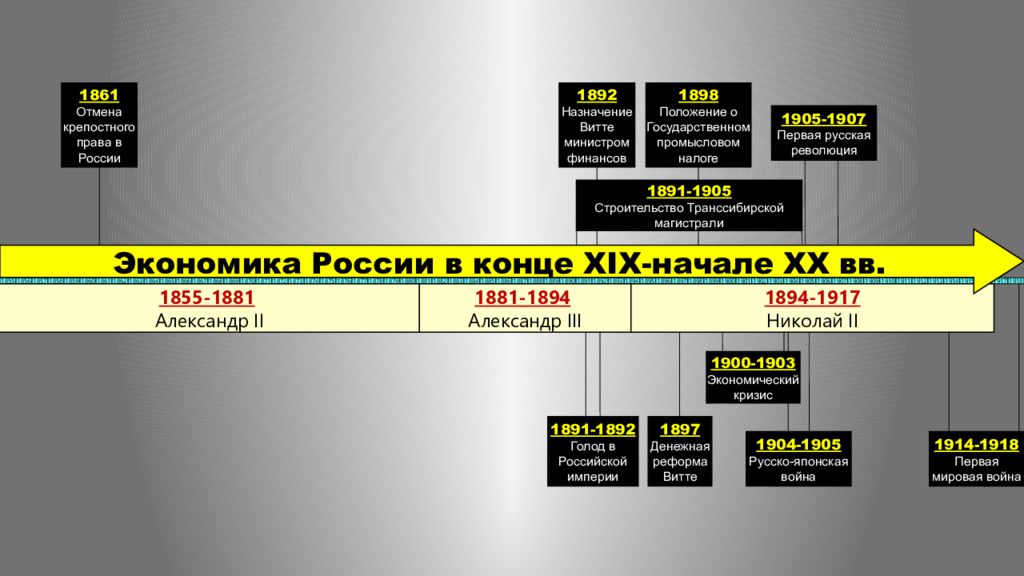

1892 Назначение Витте министром финансов 1861 Отмена крепостного права в России 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1893 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1915 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1883 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1873 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1863 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1891-1905 Строительство Транссибирской магистрали 1898 Положение о Государственном промысловом налоге 1855-1881 Александр II 1881-1894 Александр II I 1894-1917 Николай I I Экономика России в конце XIX- начале XX вв. 1900-1903 Экономический кризис 1891-1892 Голод в Российской империи 1897 Денежная реформа Витте 1904-1905 Русско-японская война 1905-1907 Первая русская революция 1914-1918 Первая мировая война