Первый слайд презентации: Сдвижение горных пород под влиянием подземных разработок

Слайд 2

Выемка пластов полезных ископаемых вызывает образование в недрах земли пустот значительных размеров. Породы, залегающие в кровле горных выработок, под действием силы тяжести и горного давления приходят в движение, обусловливая развитие процесса сдвижения всей толщи, включая земную поверхность.

Слайд 3

По мере расширения выработанного пространства величина и скорость прогиба кровли возрастают, сплошность слоев нарушается, они расслаиваются, образуются трещины и происходит обрушение слоев кровли в выработанное пространство. С увеличением размеров выработанного пространства зона разрушения, называемая сдвижение горных пород, расширяется. При некотором соотношении размеров выработанного пространства и глубины горных работ сдвижение достигает земной поверхности.

Слайд 4

До подработки массивы горных пород находятся в естественном напряженном состоянии, определяемом, главным образом, гравитационными и тектоническими силами. Проведение выработки вызывает возмущение в первичном поле напряжений, вокруг нее возникают зоны повышенных и пониженных концентраций напряжений. При достижении образовавшихся вокруг выработки напряжений, превышающих прочность горных пород, последние начинают разрушаться. При этом в первую очередь разрушаются породы, непосредственно прилегающие к выработке. При наличии очистных выработок процесс разрушения пород распространяется на большие расстояния от выработки и может достигнуть земной поверхности. В начальный период, когда очистная выемка еще не отошла от массива на большое расстояние, кровля залежи находится в относительно устойчивом состоянии и ее изгиб происходит в небольших пределах.

Слайд 5

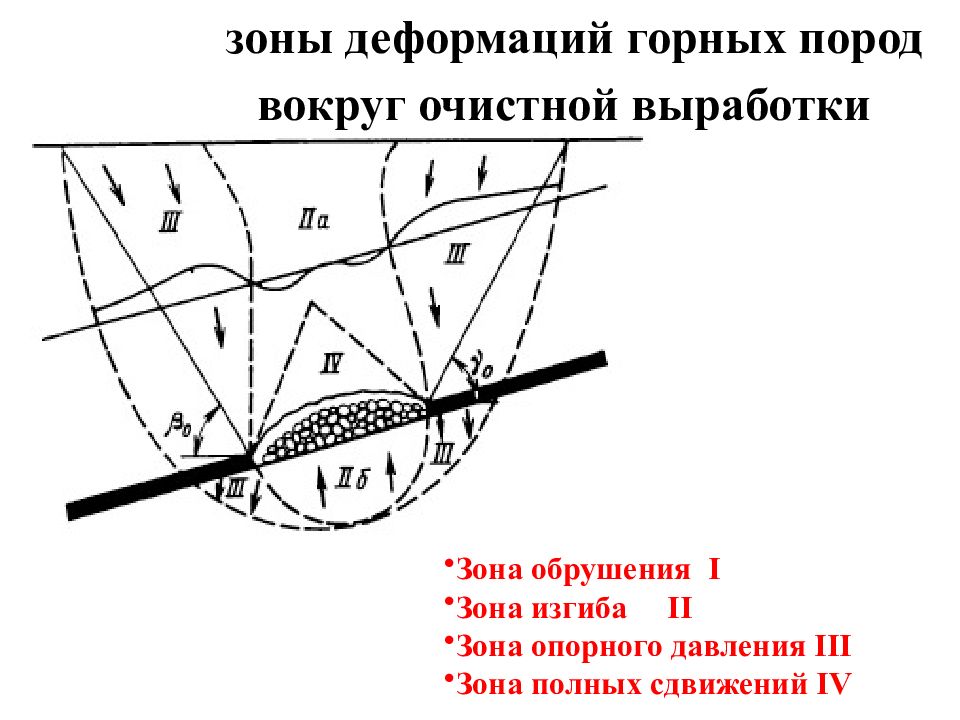

зоны деформаций горных пород вокруг очистной выработки Зона обрушения I Зона изгиба II Зона опорного давления III Зона полных сдвижений IV

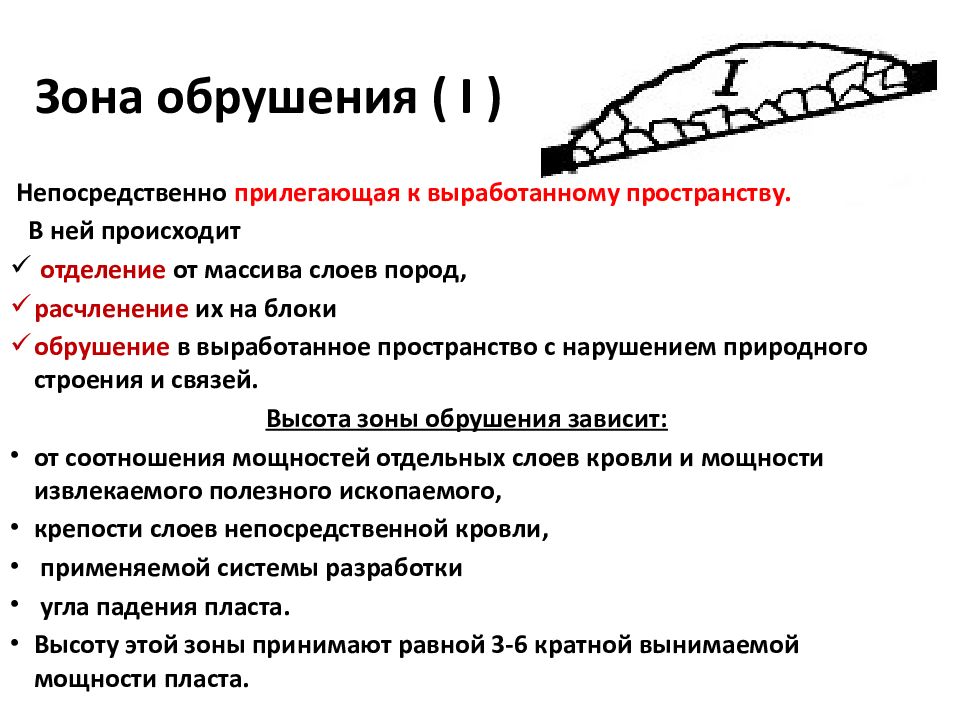

Слайд 6: Зона обрушения ( I )

Непосредственно прилегающая к выработанному пространству. В ней происходит отделение от массива слоев пород, расчленение их на блоки обрушение в выработанное пространство с нарушением природного строения и связей. Высота зоны обрушения зависит: от соотношения мощностей отдельных слоев кровли и мощности извлекаемого полезного ископаемого, крепости слоев непосредственной кровли, применяемой системы разработки угла падения пласта. Высоту этой зоны принимают равной 3-6 кратной вынимаемой мощности пласта.

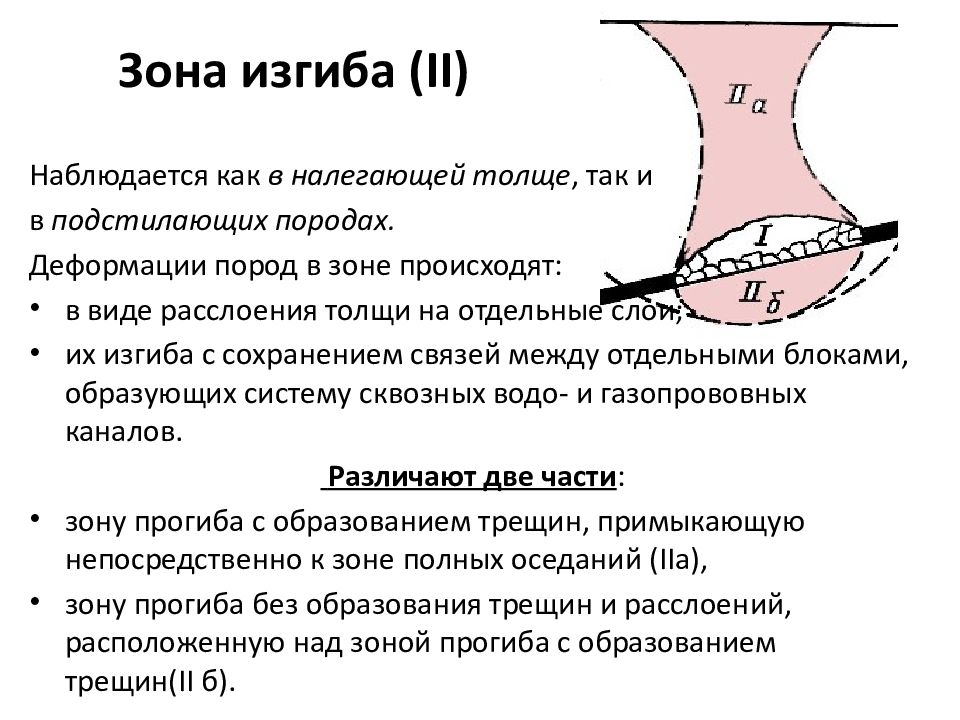

Слайд 7: Зона изгиба ( II )

Наблюдается как в налегающей толще, так и в подстилающих породах. Деформации пород в зоне происходят: в виде расслоения толщи на отдельные слои; их изгиба с сохранением связей между отдельными блоками, образующих систему сквозных водо - и газопрововных каналов. Различают две части : зону прогиба с образованием трещин, примыкающую непосредственно к зоне полных оседаний ( II а), зону прогиба без образования трещин и расслоений, расположенную над зоной прогиба с образованием трещин( II б).

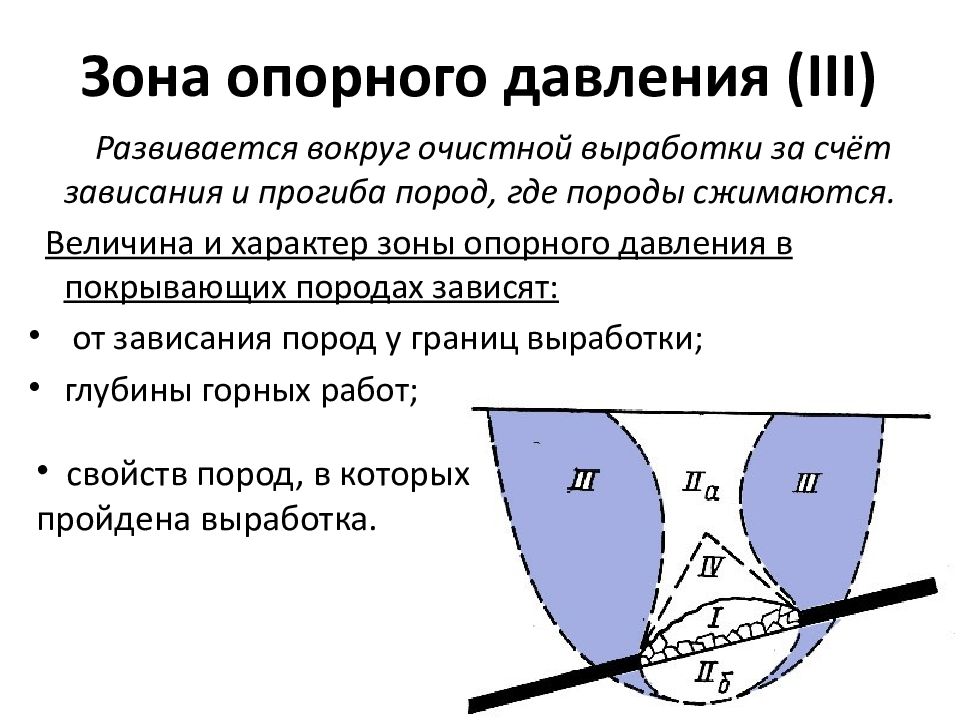

Слайд 8: Зона опорного давления ( III )

Развивается вокруг очистной выработки за счёт зависания и прогиба пород, где породы сжимаются. Величина и характер зоны опорного давления в покрывающих породах зависят: от зависания пород у границ выработки; глубины горных работ; свойств пород, в которых пройдена выработка.

Слайд 9: Зона опорного давления ( III )

Опорное давление возникает в массивах горных пород вследствие того, что проведение выработки лишает вышерасположенный массив опоры. Он зависает, и его масса перераспределяется на горные породы, окружающие эту выработку.

Слайд 10: Зона полных сдвижений IV,

Образуется как на поверхности, так и в толще пород. Принято считать, что в зоне полных сдвижений напряженное состояние близко к гравитационному.

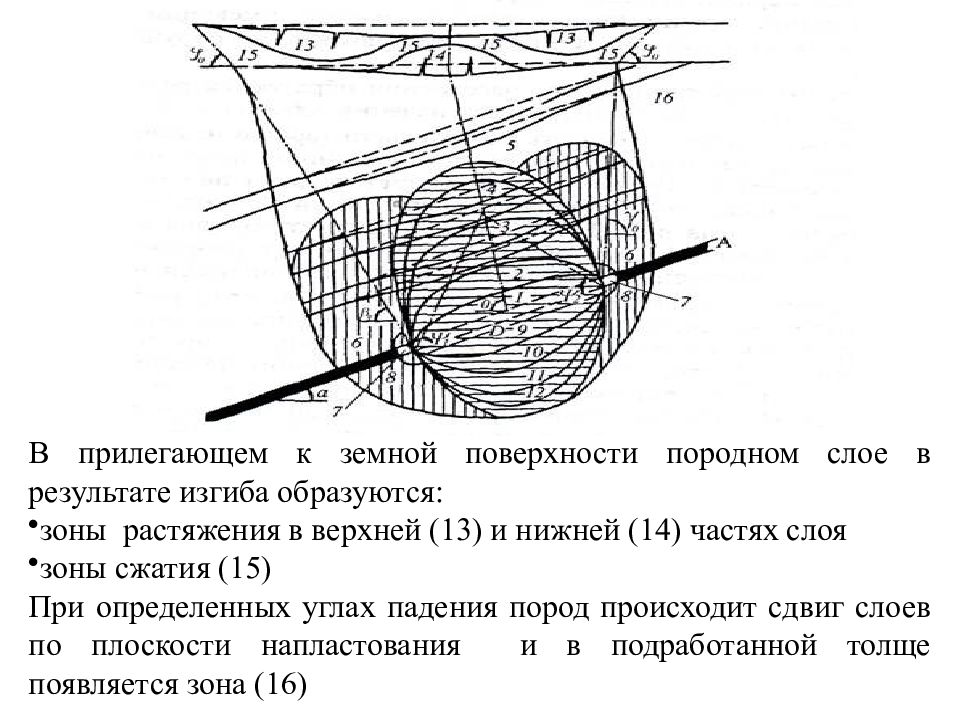

Слайд 11

В прилегающем к земной поверхности породном слое в результате изгиба образуются: зоны растяжения в верхней (13) и нижней (14) частях слоя зоны сжатия (15) При определенных углах падения пород происходит сдвиг слоев по плоскости напластования и в подработанной толще появляется зона (16)

Слайд 13

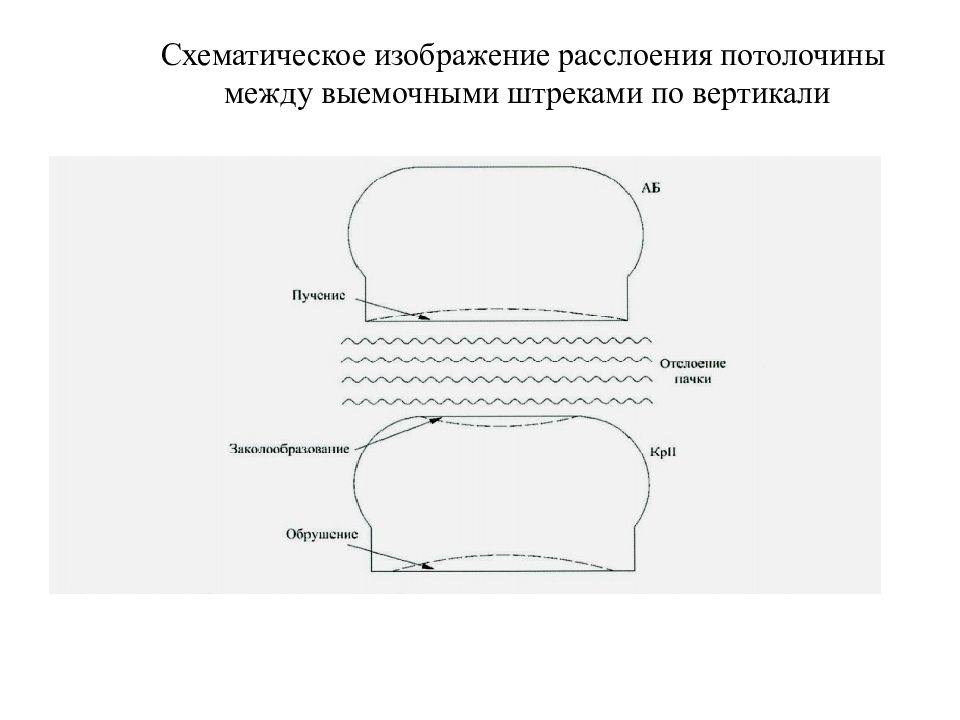

Схематическое изображение расслоения потолочины между выемочными штреками по вертикали

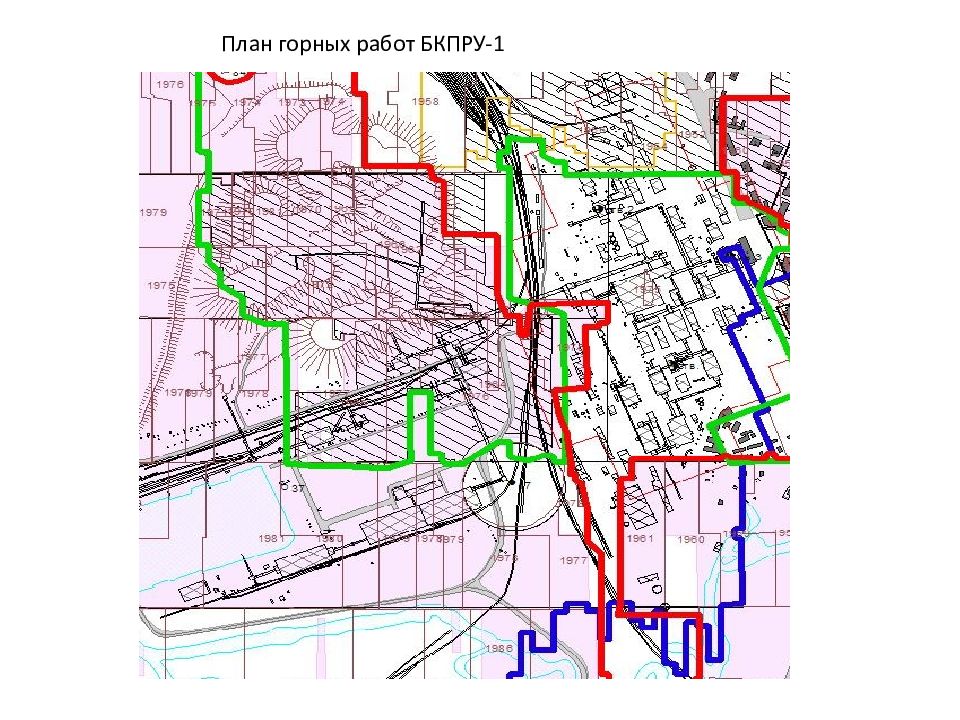

Слайд 24

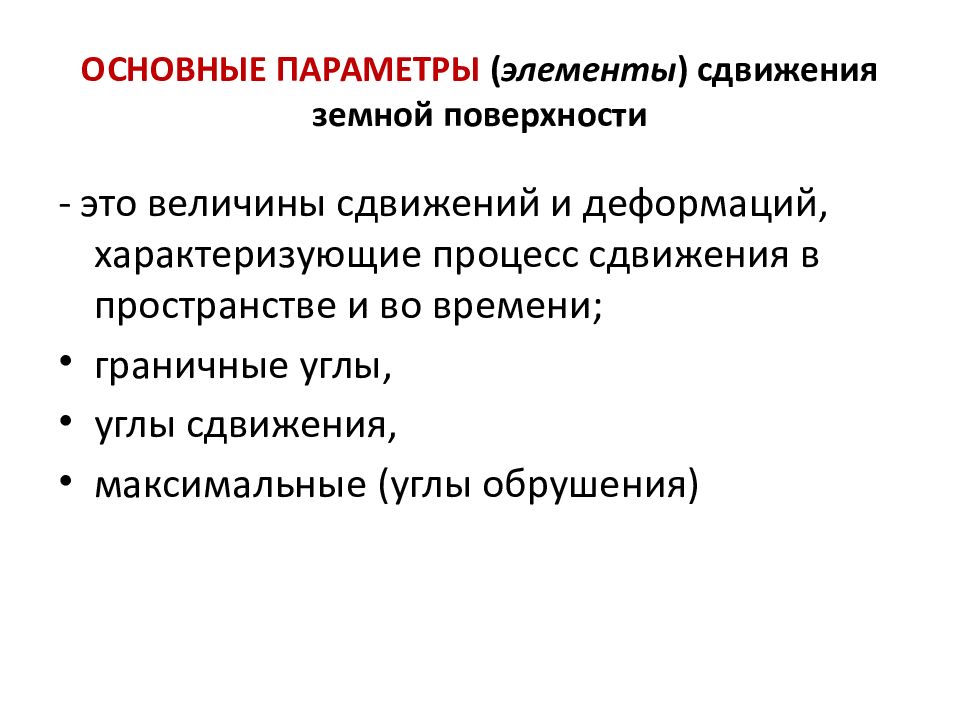

Основные параметры процесса сдвижения К параметрам процесса сдвижения, характеризующим качественно и количественно этот процесс, относят: углы сдвижения, граничные углы, углы разрыва, углы полных сдвижений, углы максимальных оседаний, абсолютные и относительные сдвижения (оседания, наклон, кривизна, горизонтальные сдвижения, растяжения и сжатия), скорость и время протекания процесса, характер распределения величин сдвижений и деформаций в пределах мульды.

Слайд 25

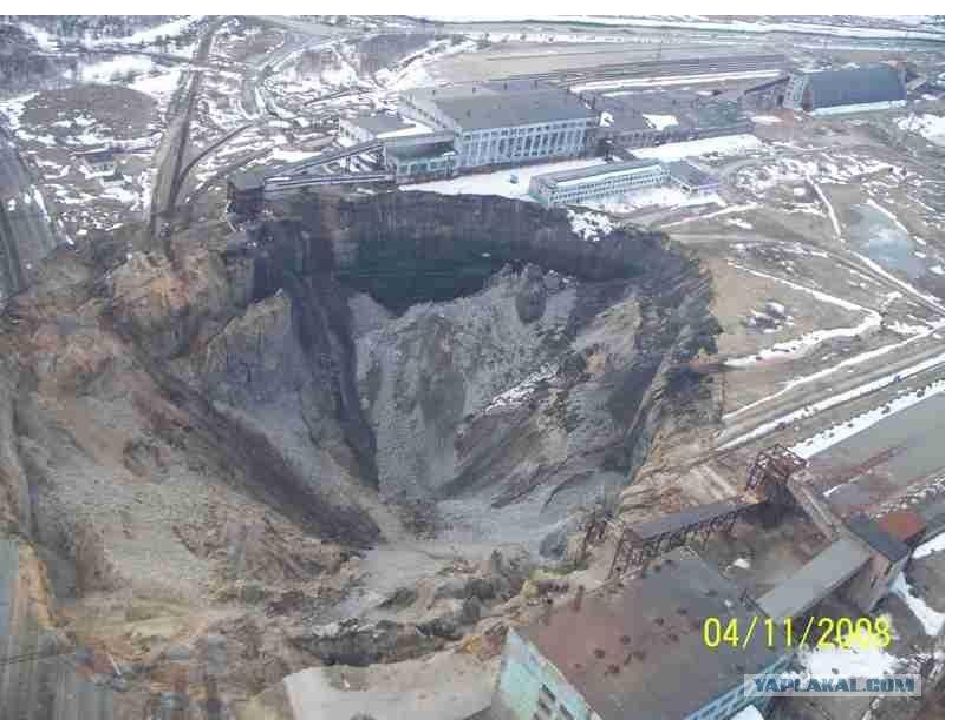

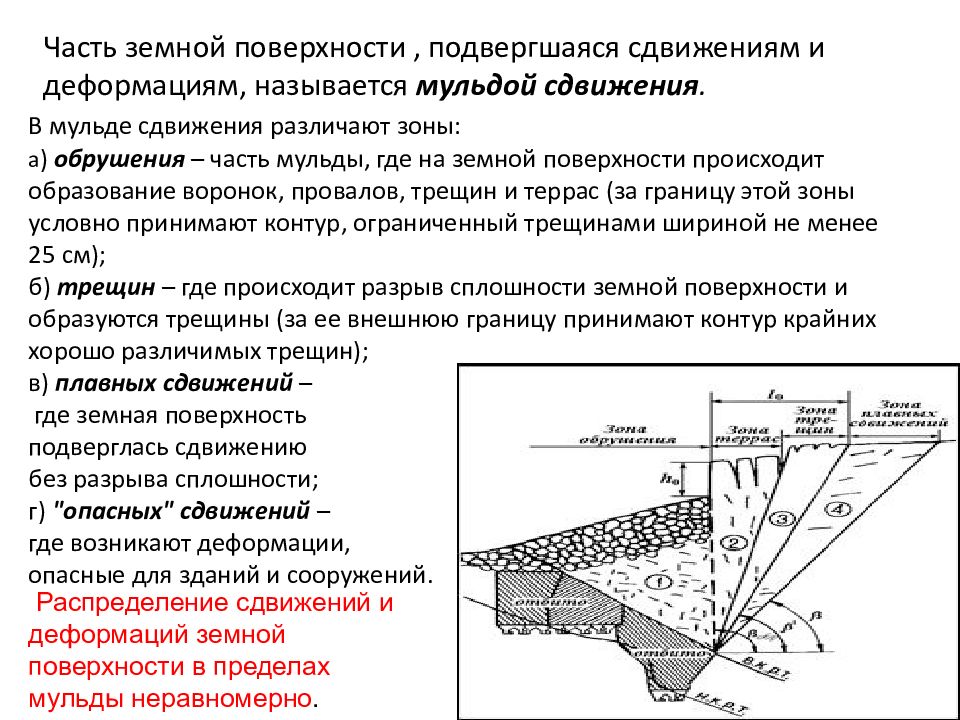

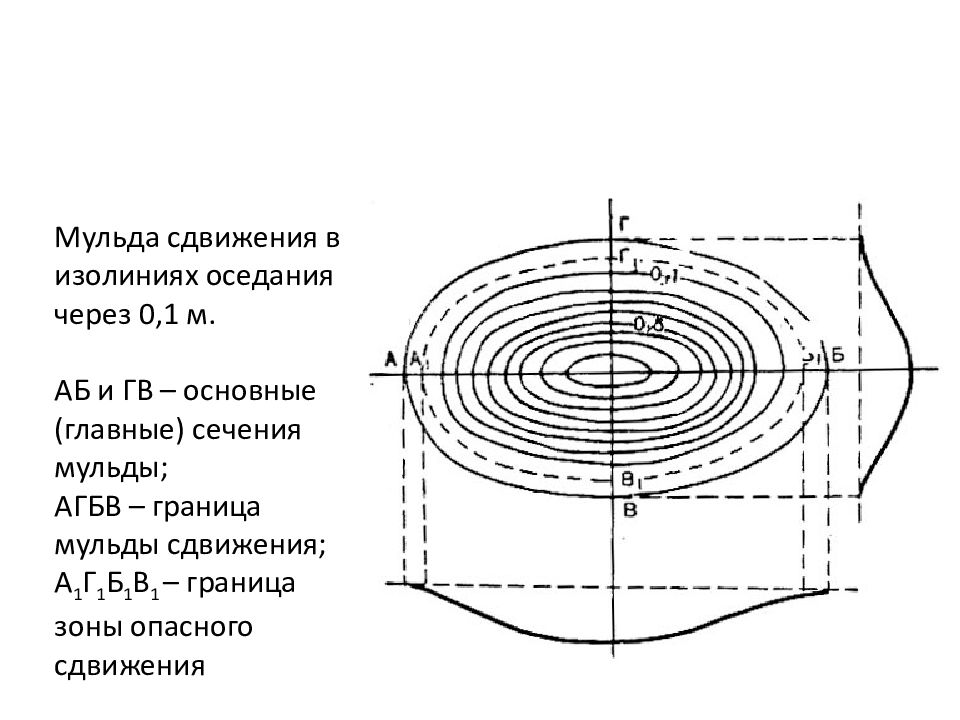

Часть земной поверхности , подвергшаяся сдвижениям и деформациям, называется мульдой сдвижения. В мульде сдвижения различают зоны : а ) обрушения – часть мульды, где на земной поверхности происходит образование воронок, провалов, трещин и террас (за границу этой зоны условно принимают контур, ограниченный трещинами шириной не менее 25 см ); б) трещин – где происходит разрыв сплошности земной поверхности и образуются трещины (за ее внешнюю границу принимают контур крайних хорошо различимых трещин ); в) плавных сдвижений – где земная поверхность подверглась сдвижению без разрыва сплошности ; г) "опасных" сдвижений – где возникают деформации, опасные для зданий и сооружений. Распределение сдвижений и деформаций земной поверхности в пределах мульды неравномерно.

Слайд 26

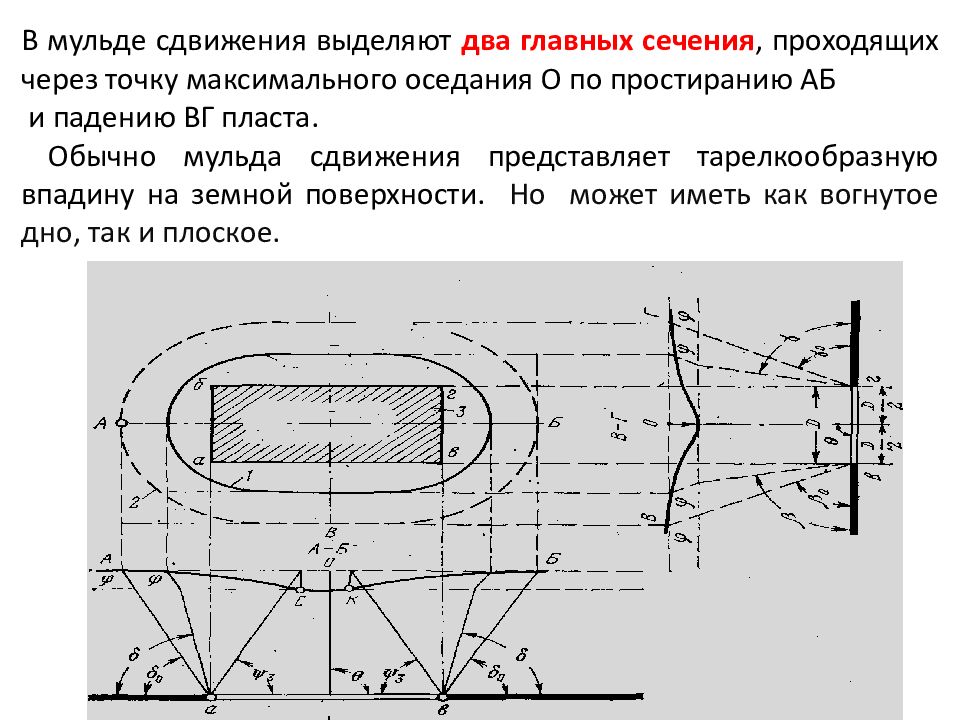

В мульде сдвижения выделяют два главных сечения, проходящих через точку максимального оседания О по простиранию АБ и падению ВГ пласта. Обычно мульда сдвижения представляет тарелкообразную впадину на земной поверхности. Но может иметь как вогнутое дно, так и плоское.

Слайд 27

Мульда сдвижения в изолиниях оседания через 0,1 м. АБ и ГВ – основные (главные) сечения мульды; АГБВ – граница мульды сдвижения; А 1 Г 1 Б 1 В 1 – граница зоны опасного сдвижения

Слайд 28

Форма и размеры мульды сдвижения, ее расположение относительно выработанного пространства зависят: от мощности пласта; угла наклона пласта; размеров выработанного пространства; глубины его залегания.

- это величины сдвижений и деформаций, характеризующие процесс сдвижения в пространстве и во времени; граничные углы, углы сдвижения, максимальные (углы обрушения)

Слайд 30

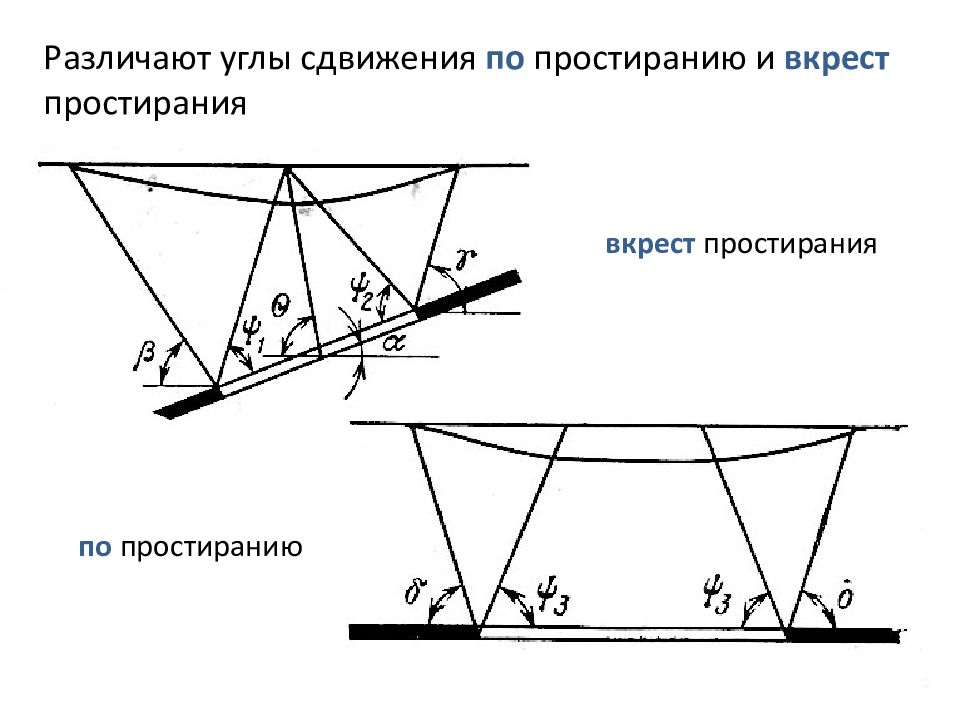

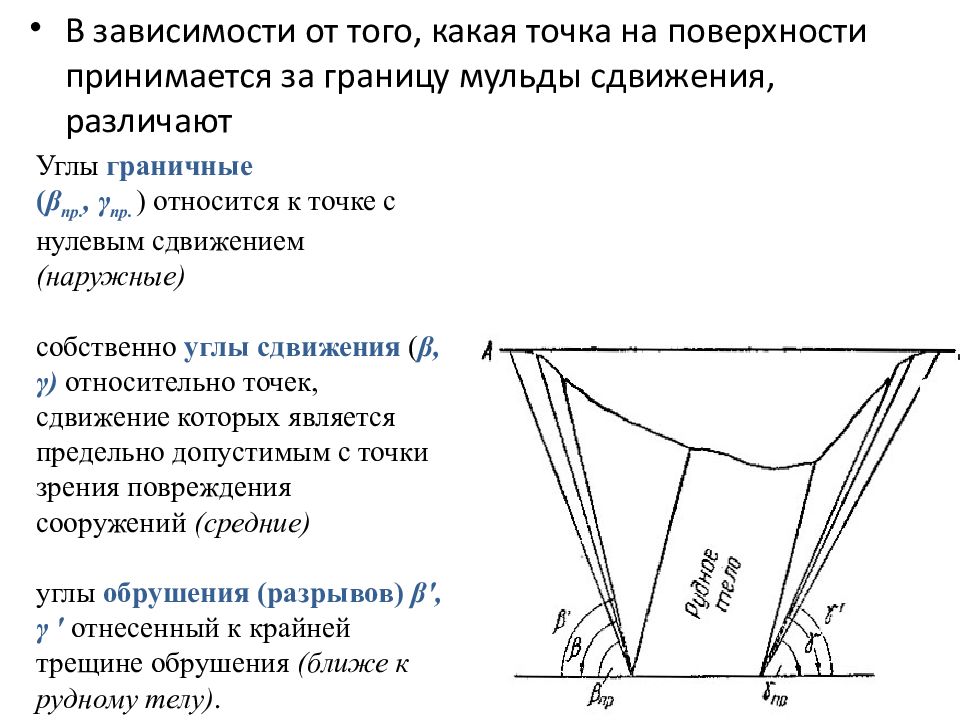

При горизонтальном залегании вырабатываемой залежи мульда сдвижения располагается симметрично относительно границ выработок; при наклонном или крутопадающем залегании она смещается в сторону падения залежи. Граница мульды сдвижения определяется с помощью углов сдвижения. Под углами сдвижения понимают углы наклона к горизонту линий, соединяющих границу мульды сдвижения с границей выработанного пространства.

Слайд 31

по простиранию вкрест простирания Различают углы сдвижения по простиранию и вкрест простирания

Слайд 32

В зависимости от того, какая точка на поверхности принимается за границу мульды сдвижения, различают Углы граничные ( β пр., γ пр. ) относится к точке с нулевым сдвижением (наружные) собственно углы сдвижения ( β, γ ) относительно точек, сдвижение которых является предельно допустимым с точки зрения повреждения сооружений (средние) углы обрушения (разрывов) β′, γ ′ отнесенный к крайней трещине обрушения (ближе к рудному телу).

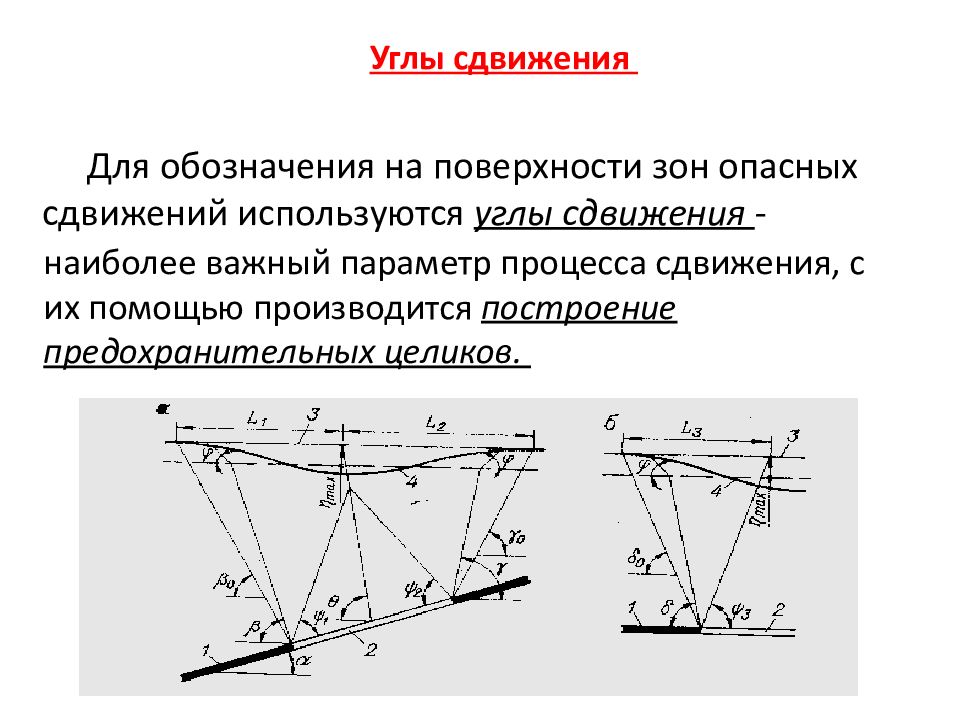

Слайд 33: Углы сдвижения

Для обозначения на поверхности зон опасных сдвижений используются углы сдвижения - наиболее важный параметр процесса сдвижения, с их помощью производится построение предохранительных целиков.

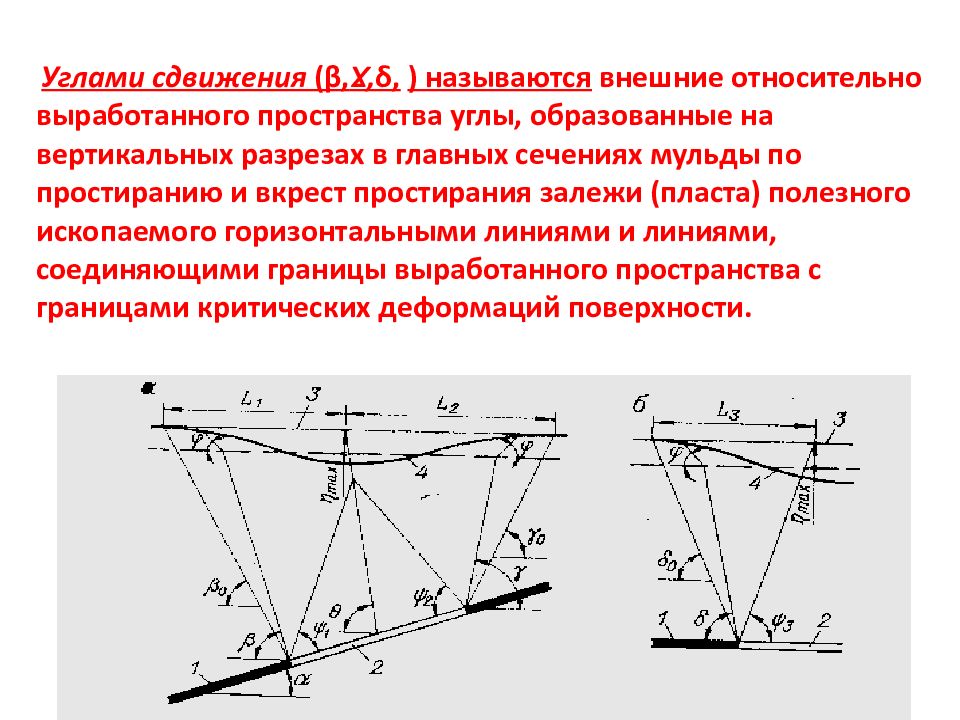

Слайд 34

Углами сдвижения ( β, Ɣ, δ, ) называются внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах в главных сечениях мульды по простиранию и вкрест простирания залежи (пласта) полезного ископаемого горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границы выработанного пространства с границами критических деформаций поверхности.

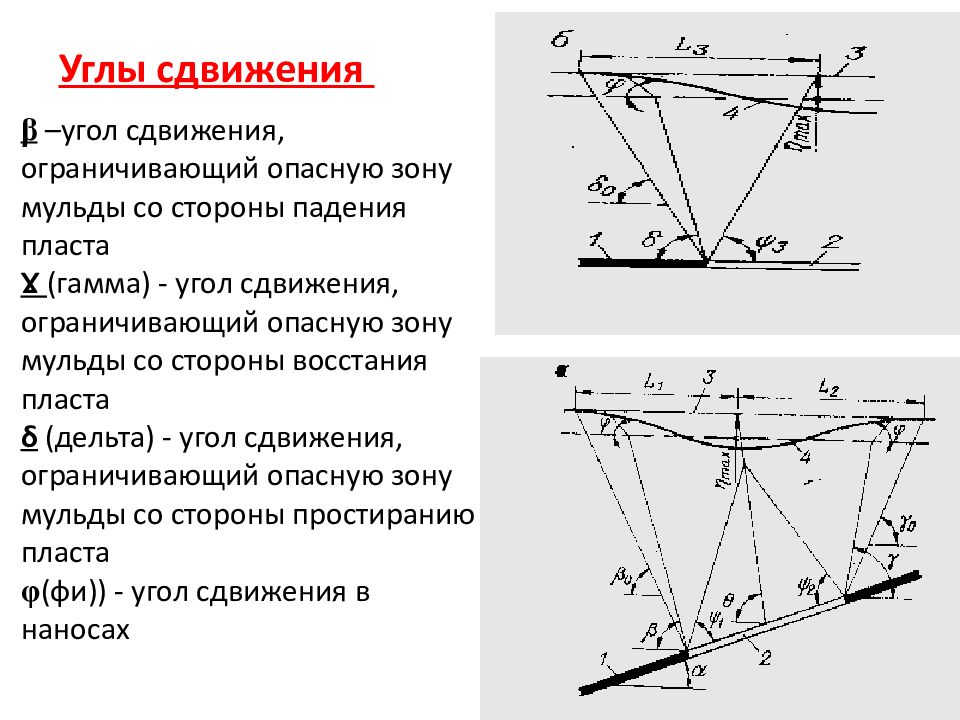

Слайд 35

β –угол сдвижения, ограничивающий опасную зону мульды со стороны падения пласта Ɣ (гамма) - угол сдвижения, ограничивающий опасную зону мульды со стороны восстания пласта δ (дельта) - угол сдвижения, ограничивающий опасную зону мульды со стороны простиранию пласта φ (фи)) - угол сдвижения в наносах Углы сдвижения

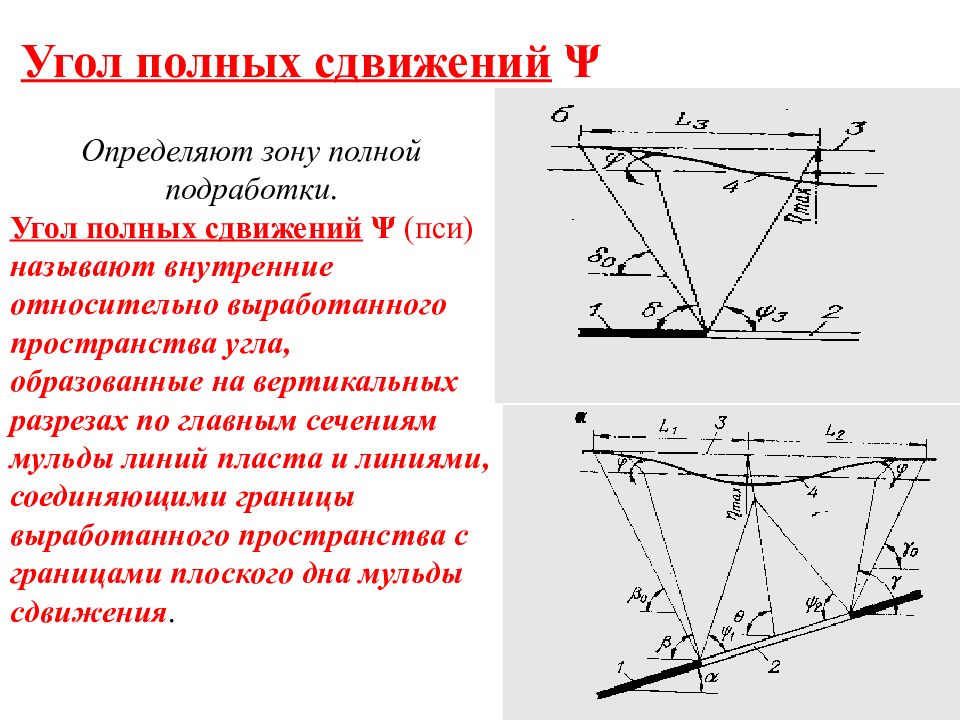

Слайд 36

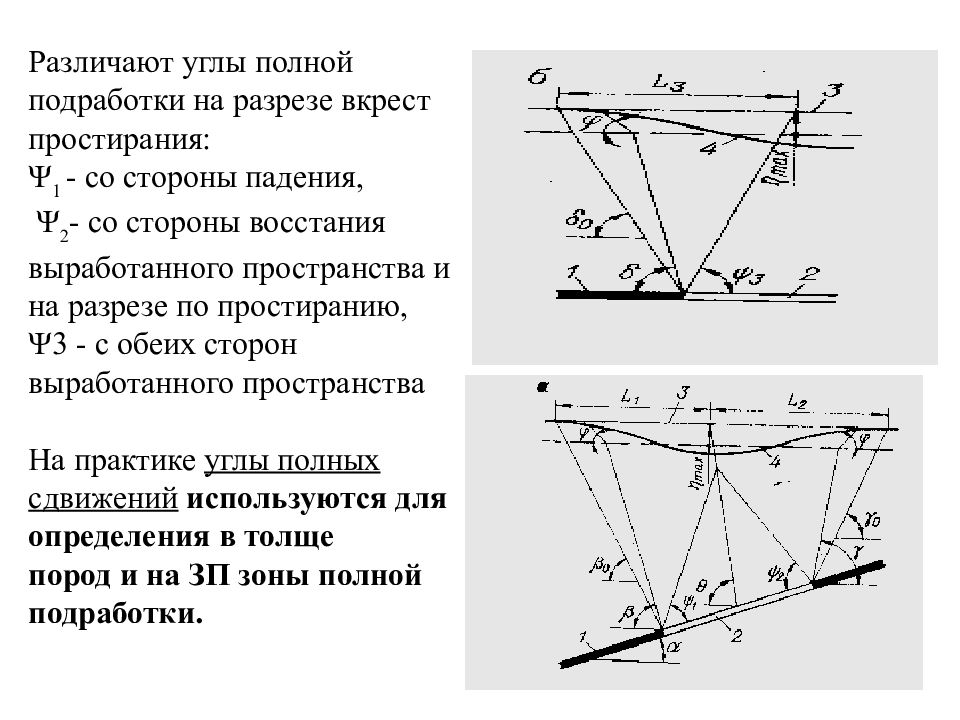

Угол полных сдвижений Ψ Определяют зону полной подработки. Угол полных сдвижений Ψ (пси) называют внутренние относительно выработанного пространства угла, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды линий пласта и линиями, соединяющими границы выработанного пространства с границами плоского дна мульды сдвижения.

Слайд 37

Различают углы полной подработки на разрезе вкрест простирания: Ψ 1 - со стороны падения, Ψ 2 - со стороны восстания выработанного пространства и на разрезе по простиранию, Ψ3 - с обеих сторон выработанного пространства На практике углы полных сдвижений используются для определения в толще пород и на ЗП зоны полной подработки.

Слайд 38

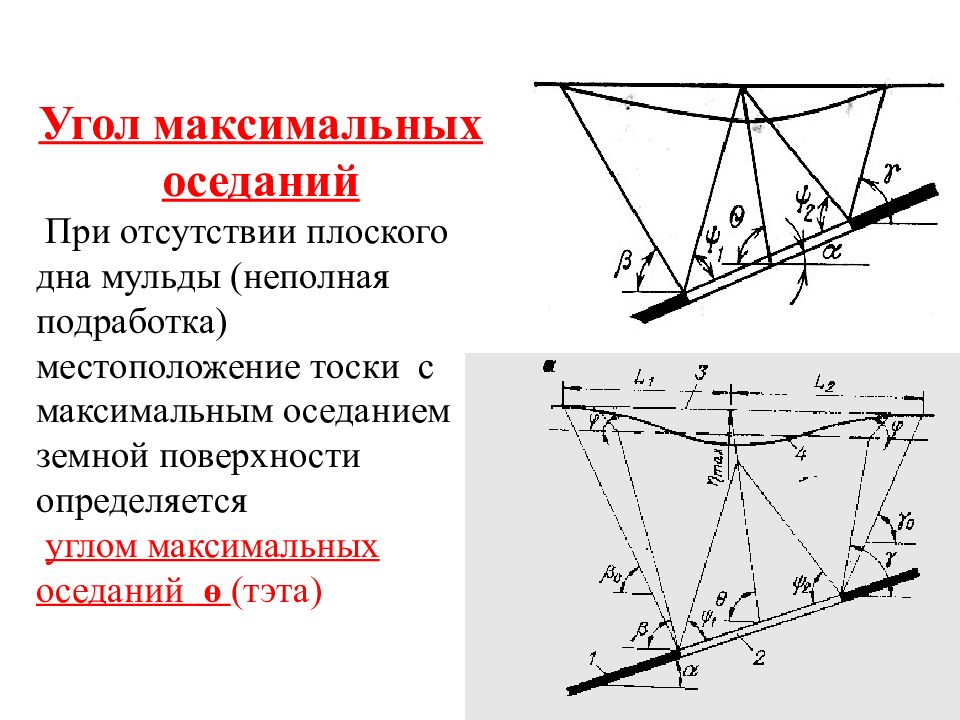

Угол максимальных оседаний При отсутствии плоского дна мульды (неполная подработка) местоположение тоски с максимальным оседанием земной поверхности определяется углом максимальных оседаний ɵ ( тэта )

Слайд 39

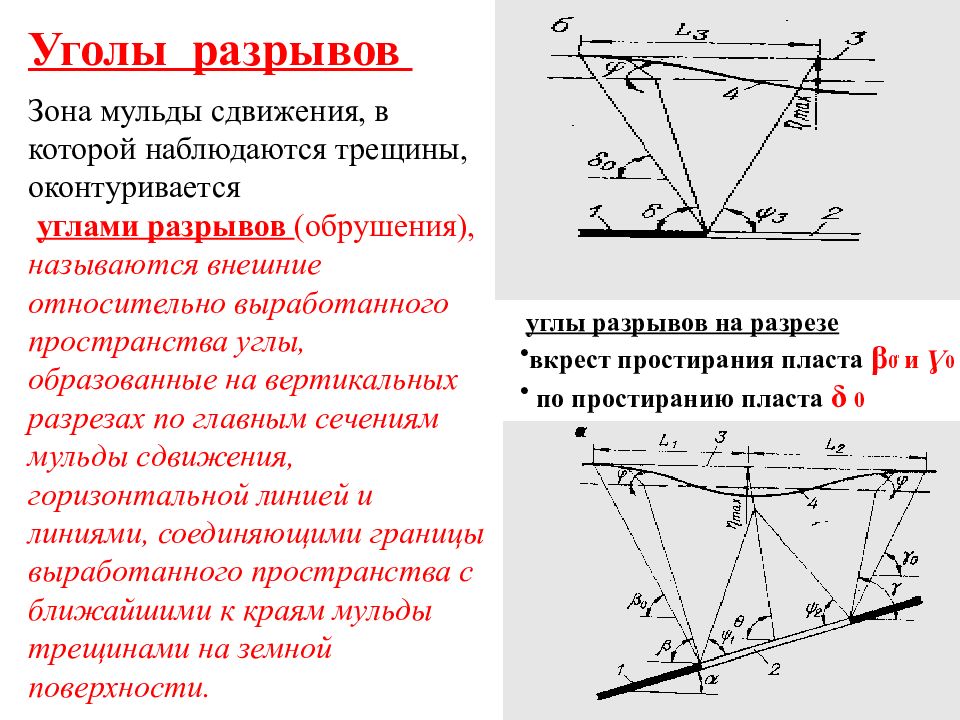

Уголы разрывов Зона мульды сдвижения, в которой наблюдаются трещины, оконтуривается углами разрывов (обрушения), называются внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения, горизонтальной линией и линиями, соединяющими границы выработанного пространства с ближайшими к краям мульды трещинами на земной поверхности. углы разрывов на разрезе вкрест простирания пласта β 0̎ и Ɣ 0 по простиранию пласта δ 0

Слайд 41

Наблюдения с помощью приборов показали, что сдвижение точек земной поверхности происходит по сложной криволинейной траектории. Вектор смещения точек мульды сдвижения разлагают на 3 составляющие:

Слайд 42

вертикальную (оседание ) ƞ (эта) ƞ = Н 0 - Н п, где Н 0 – высотная отметка репера из начального наблюдения; Н п - высотная отметка репера из последующего наблюдения. Принято различать максимальное оседание при полной подработке ƞ 0 и максимальное оседание при неполной подработке ƞ m

Слайд 43

2. горизонтальную (горизонтальное сдвижение) = Д п –Д 0, где Д п – расстояние от опорного репера до заданного из последующего наблюдения, Д 0 – расстояние от опорного репера до заданного из начального наблюдения. ( кси )

Слайд 44

3. перпендикулярную к плоскости сечения Последняя величина незначительная и в практике почти не применяется.

Слайд 45

Неравномерность смещения соседних точек вызывает: в ертикальные деформации ( наклоны и кривизну) горизонтальные деформации (сжатие и растяжение)

Слайд 46

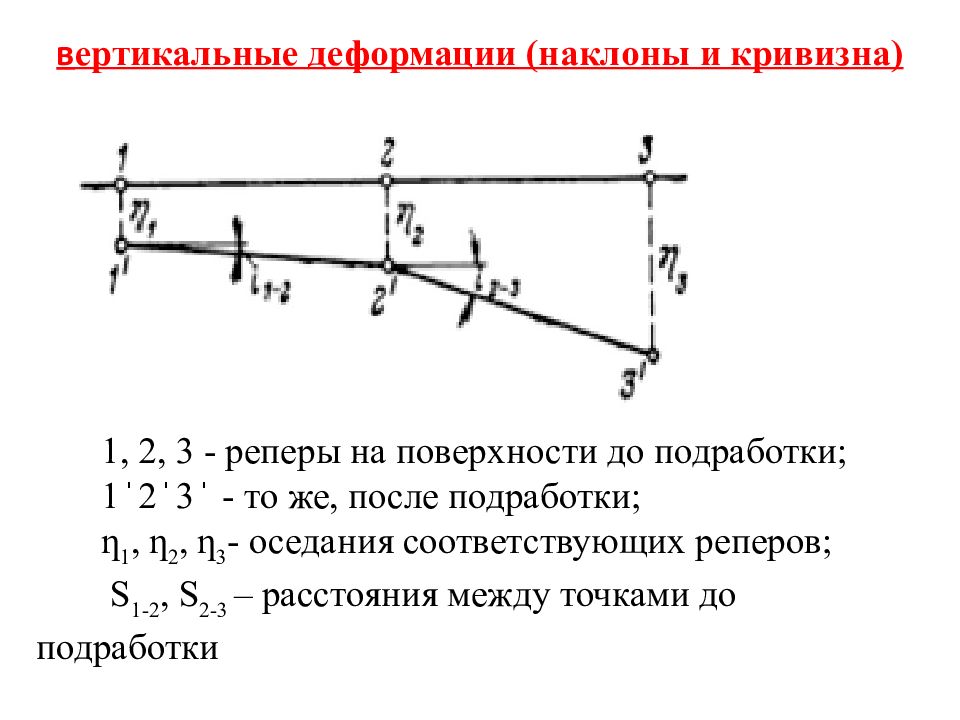

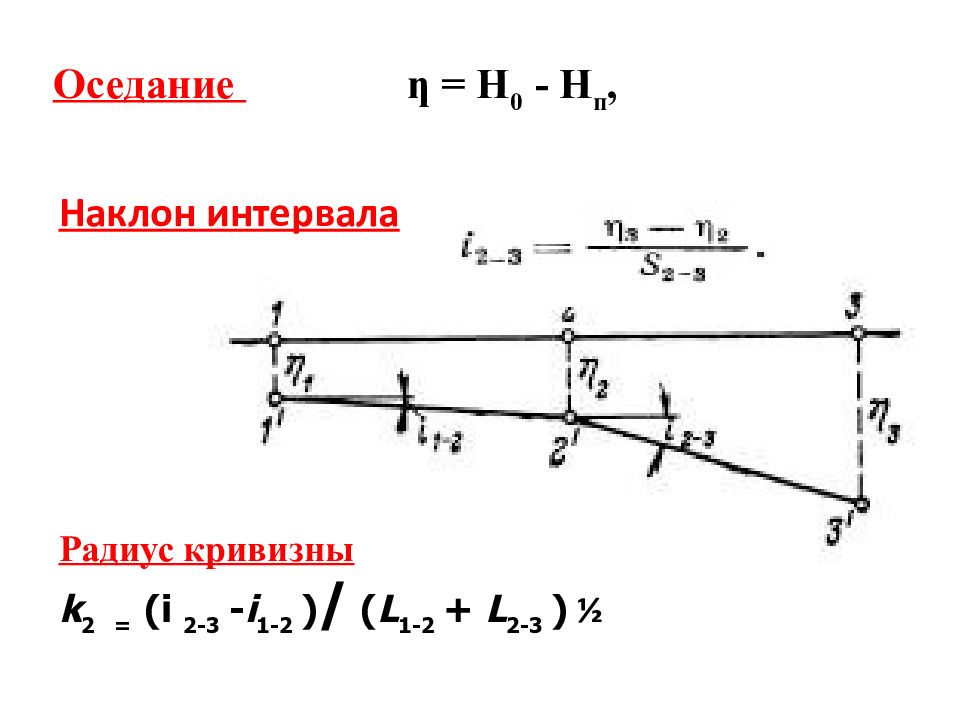

в ертикальные деформации (наклоны и кривизна) 1, 2, 3 - реперы на поверхности до подработки; 1 ̍ 2 ̍ 3 ̍ - то же, после подработки; ƞ 1, ƞ 2, ƞ 3 - оседания соответствующих реперов; S 1-2, S 2-3 – расстояния между точками до подработки

Слайд 47

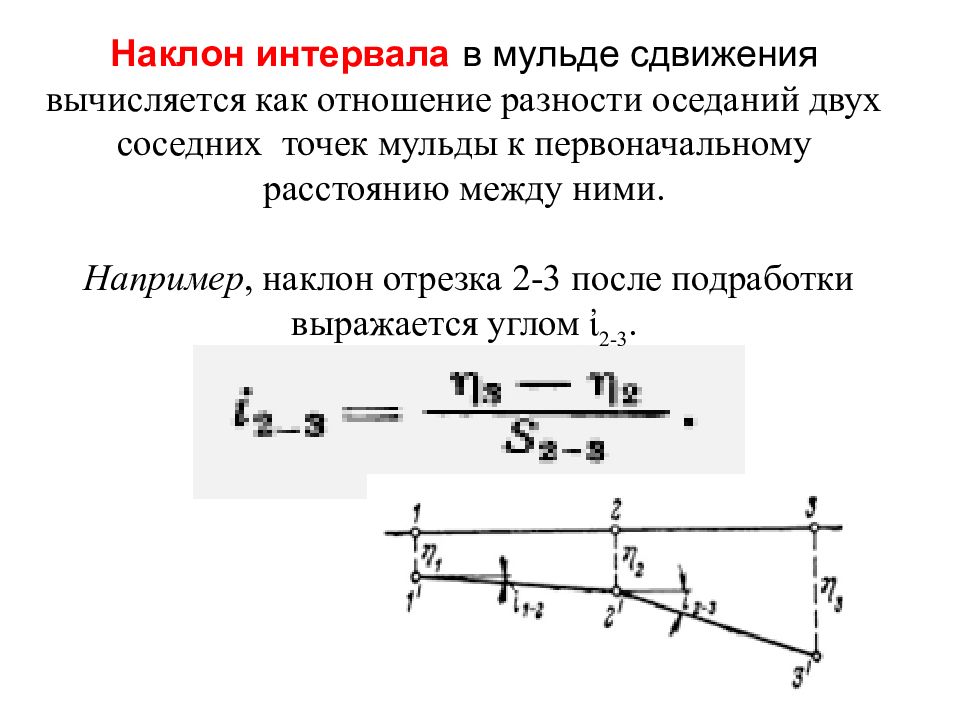

Наклон интервала в мульде сдвижения вычисляется как отношение разности оседаний двух соседних точек мульды к первоначальному расстоянию между ними. Например, наклон отрезка 2-3 после подработки выражается углом ἰ 2-3.

Слайд 48

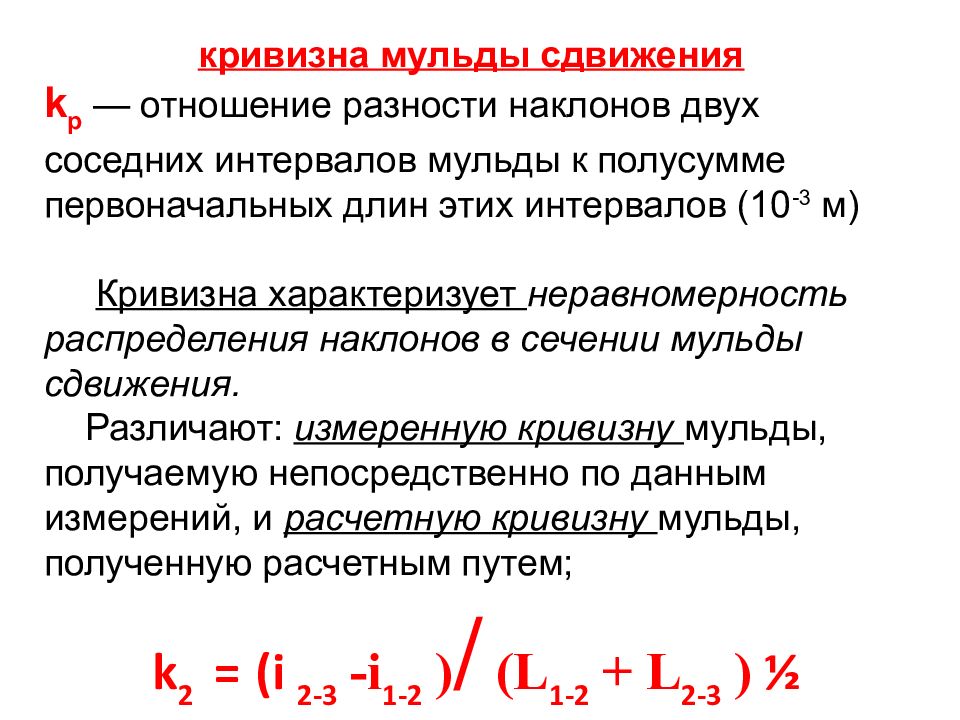

кривизна мульды сдвижения k р — отношение разности наклонов двух соседних интервалов мульды к полусумме первоначальных длин этих интервалов (10 -3 м) Кривизна характеризует неравномерность распределения наклонов в сечении мульды сдвижения. Различают: измеренную кривизну мульды, получаемую непосредственно по данным измерений, и расчетную кривизну мульды, полученную расчетным путем; k 2 = ( i 2-3 - i 1-2 ) / ( L 1-2 + L 2-3 ) ½

Слайд 49

Радиусом кривизны R является величина, обратная кривизне. R=1/ k Радиус кривизны

Слайд 50

Наклон интервала Радиус кривизны k 2 = ( i 2-3 - i 1-2 ) / ( L 1-2 + L 2 -3 ) ½ Оседание ƞ = Н 0 - Н п,

Слайд 51

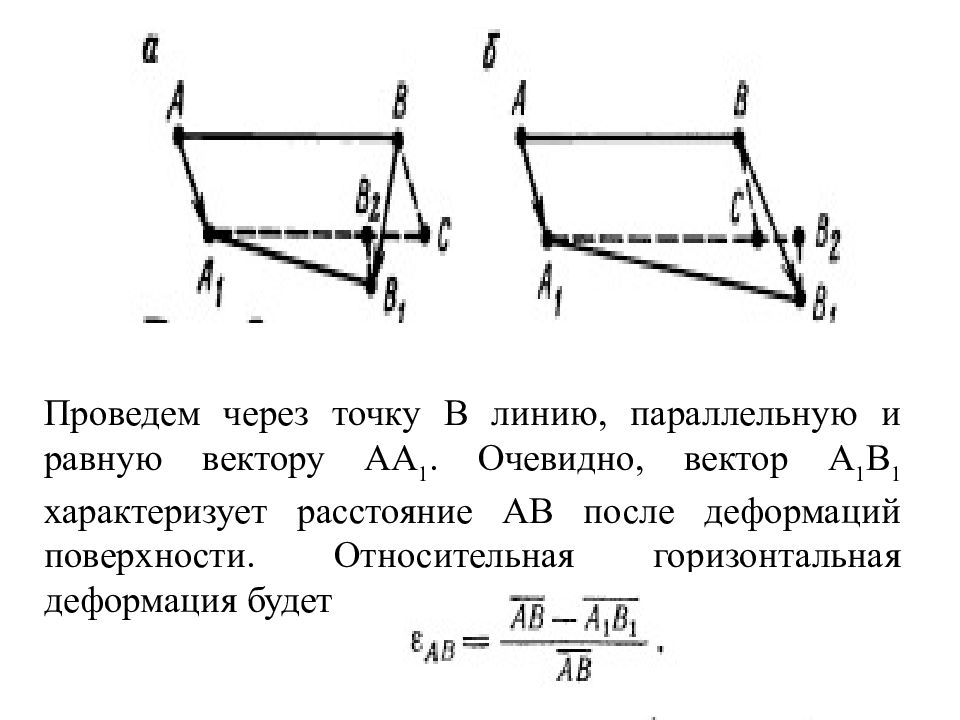

Горизонтальные деформации (сжатие и растяжение) В результате сдвижения точка А переместилась в точку A 1, а В - в точку В 1. В случае сжатия отрезка АВ соотношение между векторами АА 1 и ВВ 1 будет таково, как это показано на ( рис. а), а в случае растяжения - как на (рис.б).

Слайд 52

Проведем через точку В линию, параллельную и равную вектору АА 1. Очевидно, вектор А 1 В 1 характеризует расстояние АВ после деформаций поверхности. Относительная горизонтальная деформация будет

Слайд 53

горизонтальная деформация ( растяжение (+) – сжатие (-)) является укорочением или удлинением длины интервала, отнесенными к первоначальной длине. Горизонтальная деформация- величина безразмерная.

Слайд 54

В зависимости от способа определения различают сдвижения и деформации: фактические, Измеренные, Ожидаемые ( расчетные). Фактические - сдвижения и деформации, которые в действительности претерпели горные породы и земная поверхность под влиянием выемки полезного ископаемого Измеренные - сдвижения и деформации, полученные по данным натурных наблюдений на конкретном участке месторождения при определенных длинах интервалов, частоте и точности наблюдений. Ожидаемые деформации определяют путем предрасчета по формулам, таблицам или графикам, составленным на основании обобщения результатов наблюдений в данных (или аналогичным данным) горнодобывающих районах.

Слайд 55

Равномерные оседания и горизонтальные сдвижения не всегда являются опасными. Более опасными являются неравномерные сдвижения (деформации наклонов i, кривизна К и горизонтальные деформации ε ). Наклоны i наиболее опасны для высоких объектов с малой площадью основания (телевышки, дымовые трубы, водонапорные башни), горизонтальные деформации опасны для трубопроводов и железных дорог, кривизна – для зданий больших размеров в плане и т. д.

Слайд 56: Предельно допустимые оседания и деформации, по которым определяют мульды сдвижения

приняты следующие: оседание точек — 20 мм; наклон мульды сдвижения— 4 мм на 1 м (4*10 -3 ) изменение наклона — 2 мм на 1 м (2*10 -3 ) растяжение (или сжатие) 2 мм на 1 м (2*10 -3 ) Кривизна наклоны мульды сдвижения i = 4-10 -3 ; кривизна K p = 2-10 -4 м -1 ; горизонтальные деформации (растяжение) e = 2* 10 -3.

Слайд 57

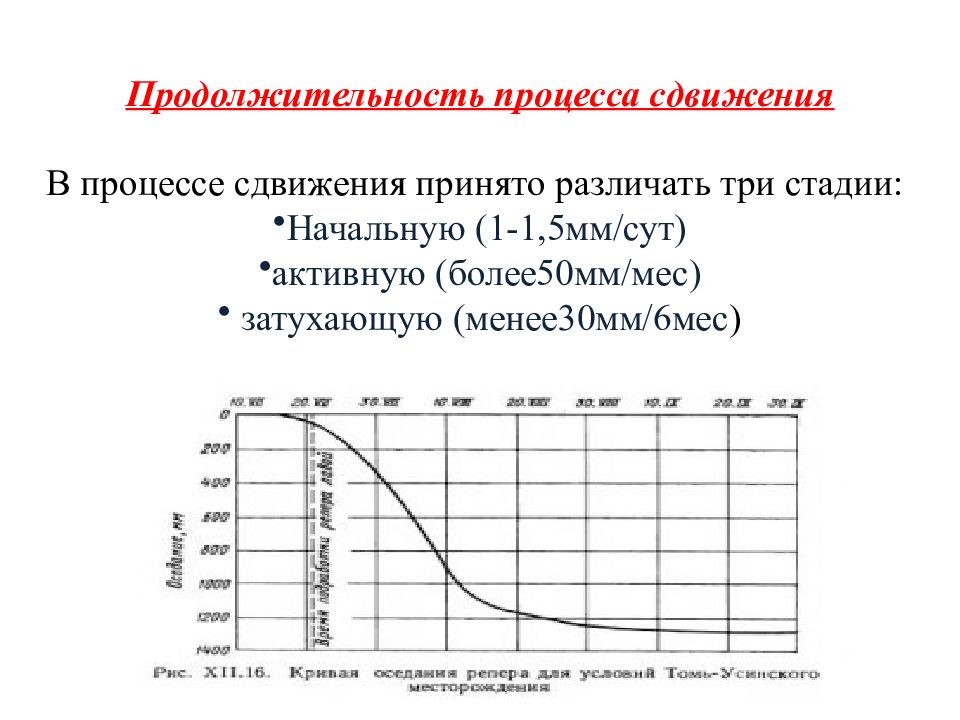

Продолжительность процесса сдвижения В процессе сдвижения принято различать три стадии: Начальную (1-1,5мм/ сут ) активную (более50мм/ мес ) затухающую (менее30мм/6мес )

Слайд 58

Траектория движения точек и распределение величины сдвижений и деформаций в пределах мульды сдвижения При решении задач, связанных с охраной поверхностных сооружений, необходимо знать распределение величин сдвижения и деформаций в пределах мульды.

Слайд 59

следующие элементы : наибольшее значение вертикальной и горизонтальной составляющих сдвижения; величины наибольших деформаций в главных сечениях мульды по простиранию и вкрест простирания пласта; наибольший наклон; наибольшую кривизну; наибольшее растяжение и сжатие.

Слайд 60

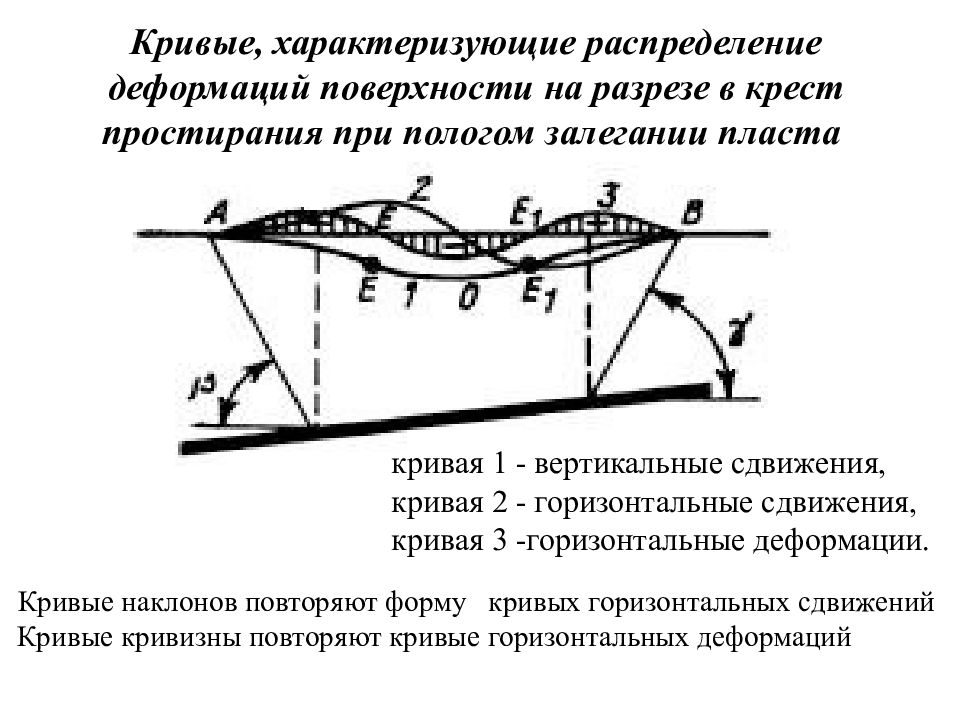

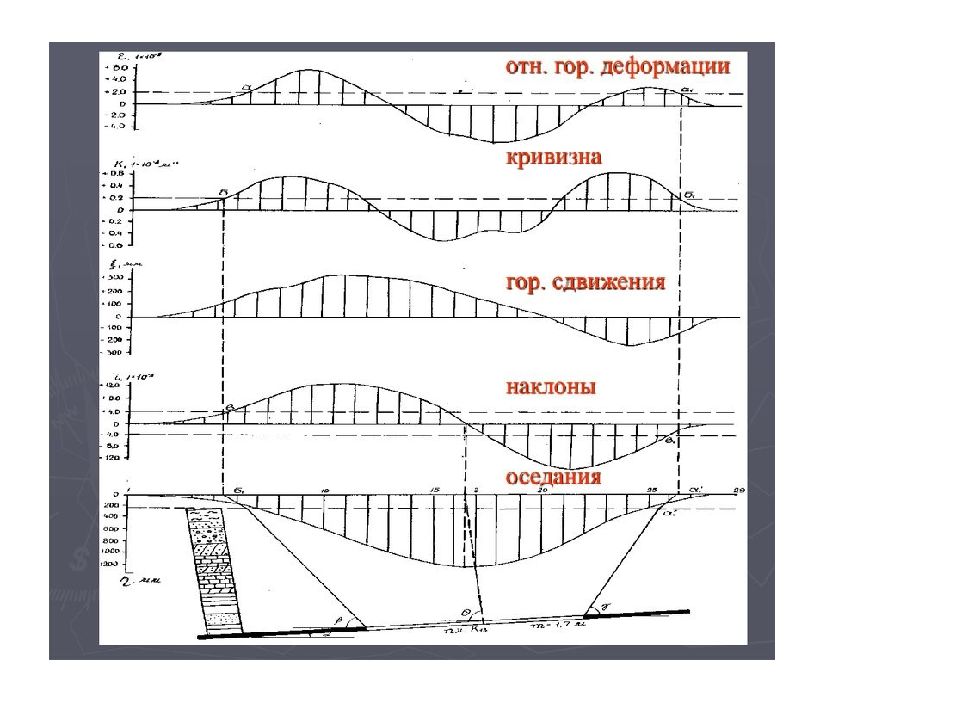

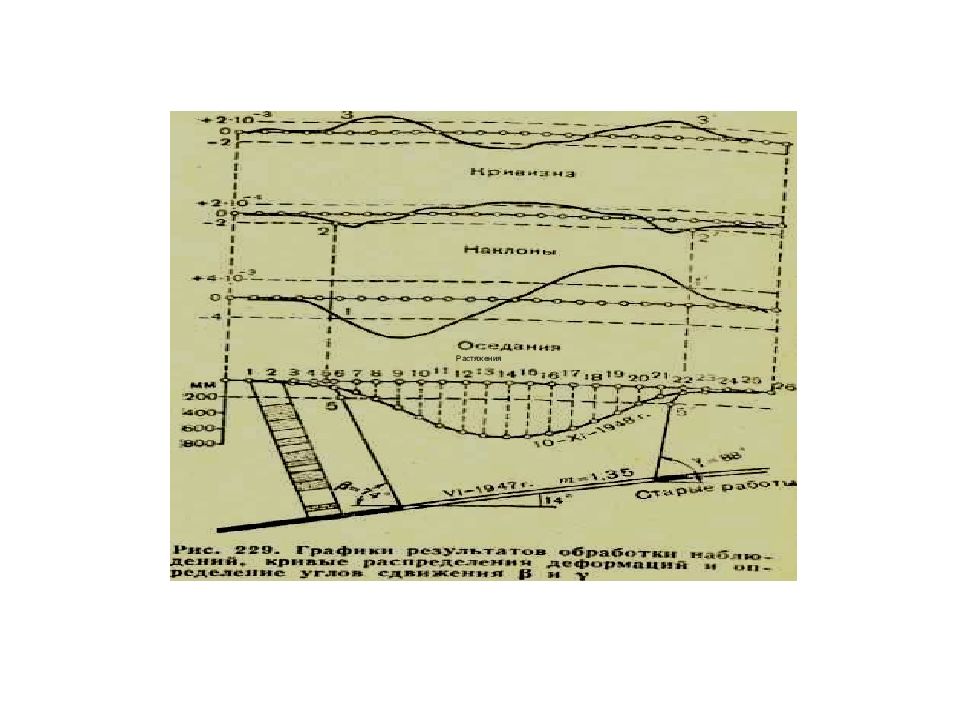

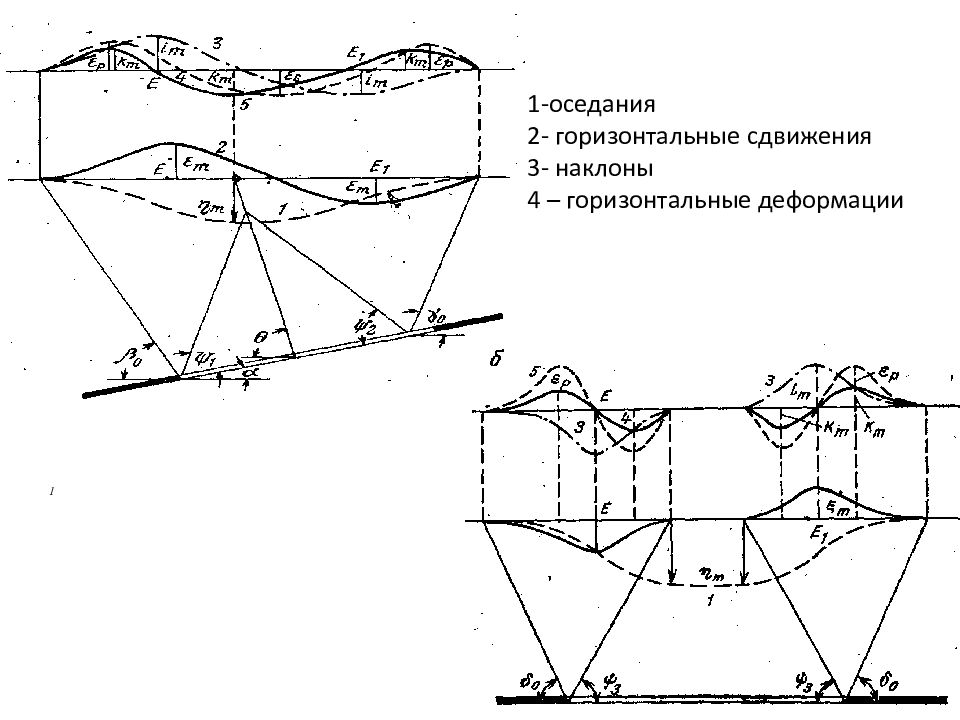

кривая 1 - вертикальные сдвижения, кривая 2 - горизонтальные сдвижения, кривая 3 -горизонтальные деформации. Кривые, характеризующие распределение деформаций поверхности на разрезе в крест простирания при пологом залегании пласта Кривые наклонов повторяют форму кривых горизонтальных сдвижений Кривые кривизны повторяют кривые горизонтальных деформаций

Слайд 61

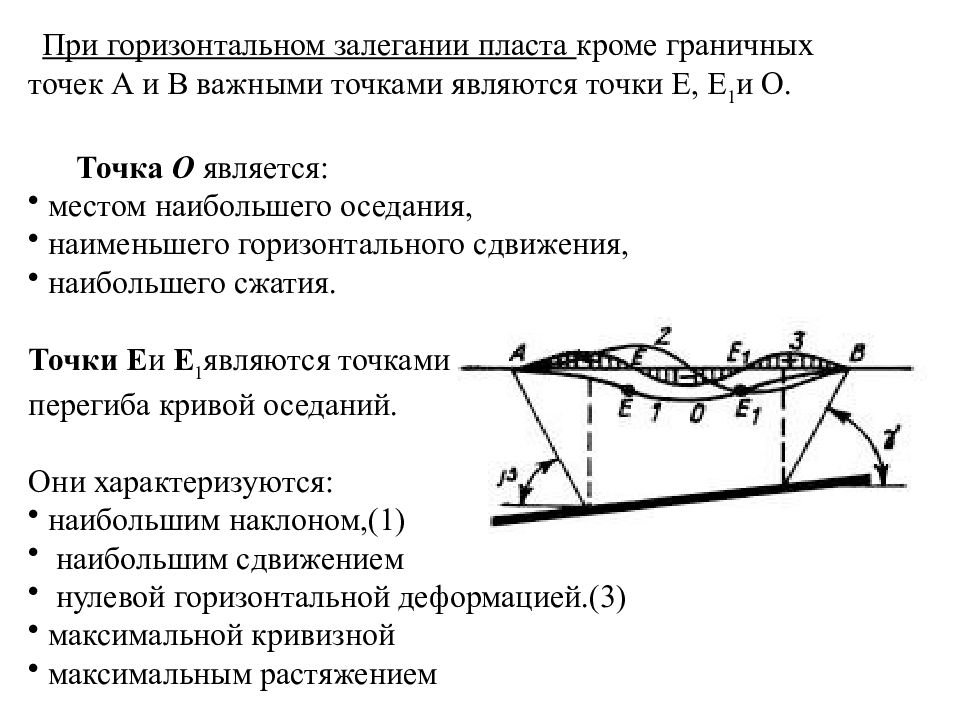

При горизонтальном залегании пласта кроме граничных точек А и В важными точками являются точки Е, Е 1 и О. Точка О является: местом наибольшего оседания, наименьшего горизонтального сдвижения, наибольшего сжатия. Точки Е и Е 1 являются точками перегиба кривой оседаний. Они характеризуются: наибольшим наклоном,(1) наибольшим сдвижением нулевой горизонтальной деформацией.(3) максимальной кривизной максимальным растяжением

Слайд 62

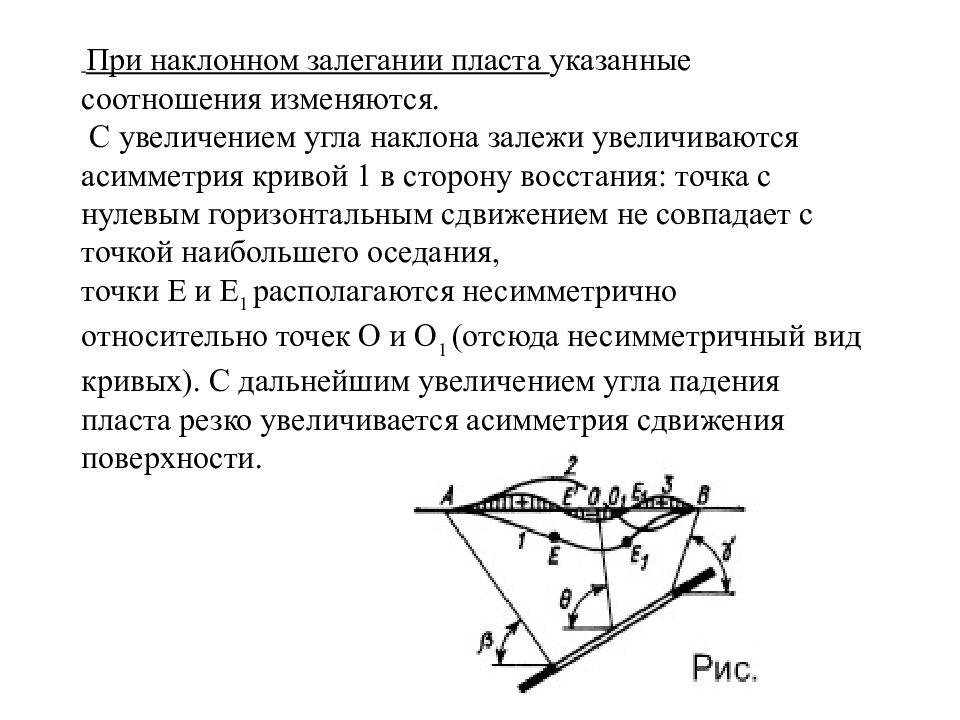

При наклонном залегании пласта указанные соотношения изменяются. С увеличением угла наклона залежи увеличиваются асимметрия кривой 1 в сторону восстания: точка с нулевым горизонтальным сдвижением не совпадает с точкой наибольшего оседания, точки Е и Е 1 располагаются несимметрично относительно точек О и O 1 (отсюда несимметричный вид кривых). С дальнейшим увеличением угла падения пласта резко увеличивается асимметрия сдвижения поверхности.

Слайд 65

1 1-оседания 2- горизонтальные сдвижения 3- наклоны 4 – горизонтальные деформации

Слайд 66

к о э ф ф и ц и е н т ы п о д р а б о т а н н о с т и При повторных подработках происходит активизизация процесса сдвижения, т.е. активизируются: значения сдвижений и деформаций земной поверхности; выполаживание углов сдвижения; сокращение продолжительности процесса и увеличение скорости сдвижения. Степень активизации процесса сдвижения зависит от величины междупластья, вынимаемой мощности пластов, размеров ранее подработанного массива, глубины разработки и прочности горных пород толщи. .

Слайд 67

Коэффициент подработанности земной поверхности - это отношение фактического размера выработанного пространства D 2 к минимальному размеру D 1, при котором наступает полная подработка земной поверхности вкрест простирания ( n 1 ) и по простиранию ( n 2 )

Слайд 68

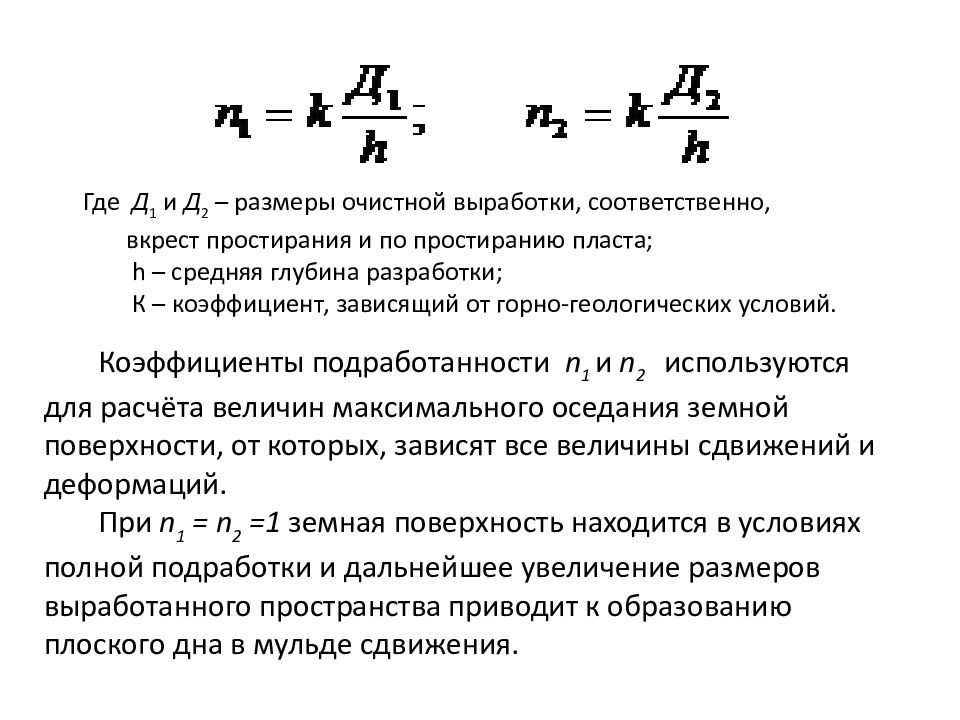

Коэффициенты подработанности n 1 и n 2 используются для расчёта величин максимального оседания земной поверхности, от которых, зависят все величины сдвижений и деформаций. При n 1 = n 2 =1 земная поверхность находится в условиях полной подработки и дальнейшее увеличение размеров выработанного пространства приводит к образованию плоского дна в мульде сдвижения. Где Д 1 и Д 2 – размеры очистной выработки, соответственно, вкрест простирания и по простиранию пласта; h – средняя глубина разработки; К – коэффициент, зависящий от горно-геологических условий.

Слайд 69

Графики оседаний, горизонтальных сдвижений, наклонов, кривизны, растяжений, сжатий строят в масштабах, удобных для изображения на том же чертеже, на котором показан геологический разрез. По построенным графикам определяют положение характерных точек в мульде сдвижения относительно границ выработанного пространства: максимального оседания, максимального горизонтального сдвижения, максимального растяжения и сжатия, границы мульды сдвижения, границы зоны опасных сдвижений.

Слайд 70: Факторы, влияющие на процессы сдвижения

Факторы влияющие на процессы сдвижения, могут быть благоприятные и не благоприятные. К благоприятным факторам относятся: наличие над выработанным пространством пород, обладающих способностью прогибаться; отсутствие под подрабатываемыми объектами тектонических нарушений; пологое залегание разрабатываемой залежи и пород; незначительная мощность разрабатываемого пласта или залежи; закладка выработанного пространства; сплошная система разработки со значительными размерами площади очистной выемки; большая величина отношения глубины разработки к мощности вынимаемого полезного ископаемого (Н : m ); равномерная и быстрая выемка полезного ископаемого; спокойный рельеф земной поверхности и значительные по мощности наносы.

Последний слайд презентации: Сдвижение горных пород под влиянием подземных разработок

наличие над выработанным пространством пород, обладающих способностью обрушаться или склонных к течению; наличие под подрабатываемыми объектами тектонических нарушений; крутое падение пород; большая мощность разрабатываемого пласта или залежи; камерные и столбовые системы разработки с обрушением кровли; небольшая величина отношения глубины разработки к мощности вынимаемой залежи (Н : m ); неравномерное и медленное подвигание очистного забоя; резко выраженный рельеф земной поверхности и малая мощность наносов.