Первый слайд презентации

8 сентября 1941 – 27 января 1944 г. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА Библиотечно-Информационный Центр МАОУ СОШ № 33

Слайд 2: Вечный огонь! Незаживающая боль! Немеркнущая память! Вечный символ бессмертия! И море цветов!

Город был окружён, блокирован гитлеровцами. Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Он хотел этот город вместе с его жителями уничтожить, стереть с лица земли.

Слайд 6

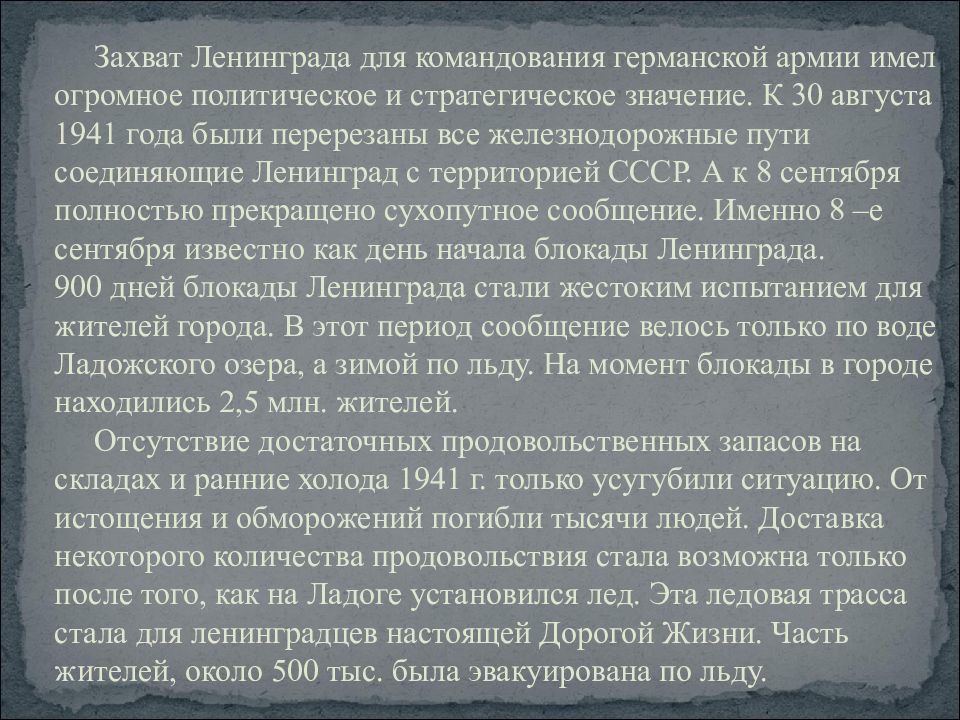

Захват Ленинграда для командования германской армии имел огромное политическое и стратегическое значение. К 30 августа 1941 года были перерезаны все железнодорожные пути соединяющие Ленинград с территорией СССР. А к 8 сентября полностью прекращено сухопутное сообщение. Именно 8 –е сентября известно как день начала блокады Ленинграда. 900 дней блокады Ленинграда стали жестоким испытанием для жителей города. В этот период сообщение велось только по воде Ладожского озера, а зимой по льду. На момент блокады в городе находились 2,5 млн. жителей. Отсутствие достаточных продовольственных запасов на складах и ранние холода 1941 г. только усугубили ситуацию. От истощения и обморожений погибли тысячи людей. Доставка некоторого количества продовольствия стала возможна только после того, как на Ладоге установился лед. Эта ледовая трасса стала для ленинградцев настоящей Дорогой Жизни. Часть жителей, около 500 тыс. была эвакуирована по льду.

Слайд 7

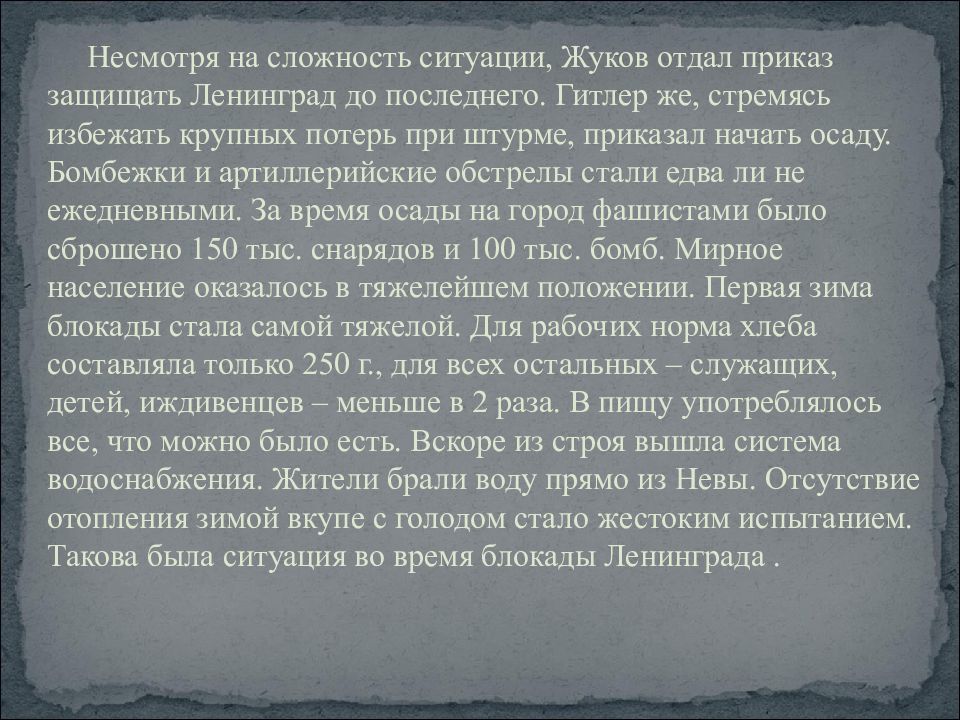

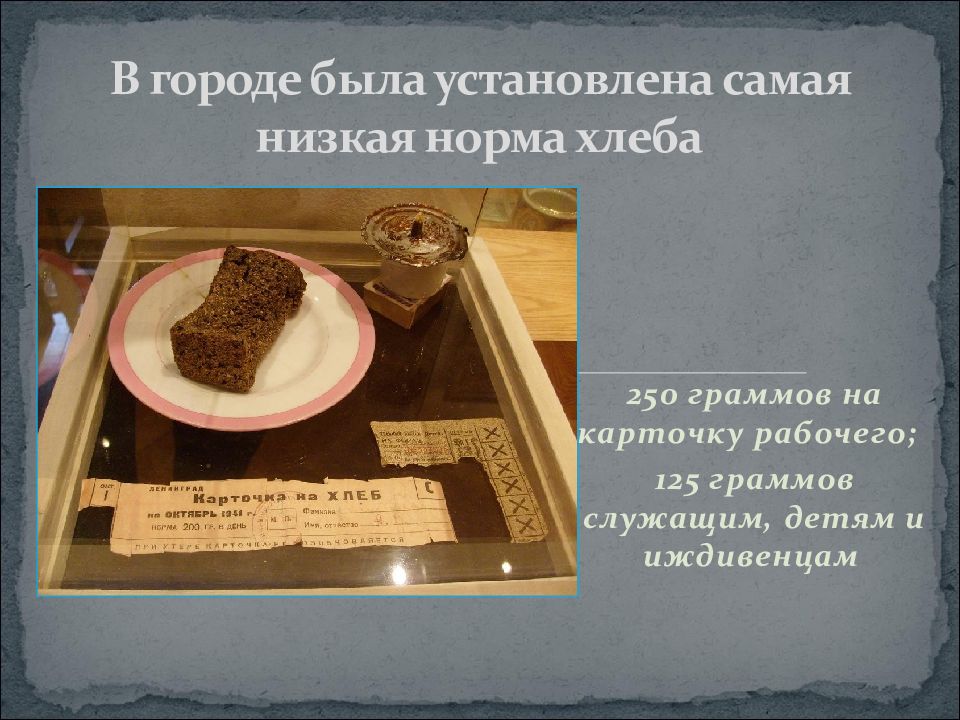

Несмотря на сложность ситуации, Жуков отдал приказ защищать Ленинград до последнего. Гитлер же, стремясь избежать крупных потерь при штурме, приказал начать осаду. Бомбежки и артиллерийские обстрелы стали едва ли не ежедневными. За время осады на город фашистами было сброшено 150 тыс. снарядов и 100 тыс. бомб. Мирное население оказалось в тяжелейшем положении. Первая зима блокады стала самой тяжелой. Для рабочих норма хлеба составляла только 250 г., для всех остальных – служащих, детей, иждивенцев – меньше в 2 раза. В пищу употреблялось все, что можно было есть. Вскоре из строя вышла система водоснабжения. Жители брали воду прямо из Невы. Отсутствие отопления зимой вкупе с голодом стало жестоким испытанием. Такова была ситуация во время блокады Ленинграда .

Слайд 8: 900 блокадных дней

Л юди жили практически без пищи, без воды, без света и без топлива. На их головы сыпались бомбы и снаряды!

250 граммов на карточку рабочего; 125 граммов служащим, детям и иждивенцам В городе была установлена самая низкая норма хлеба

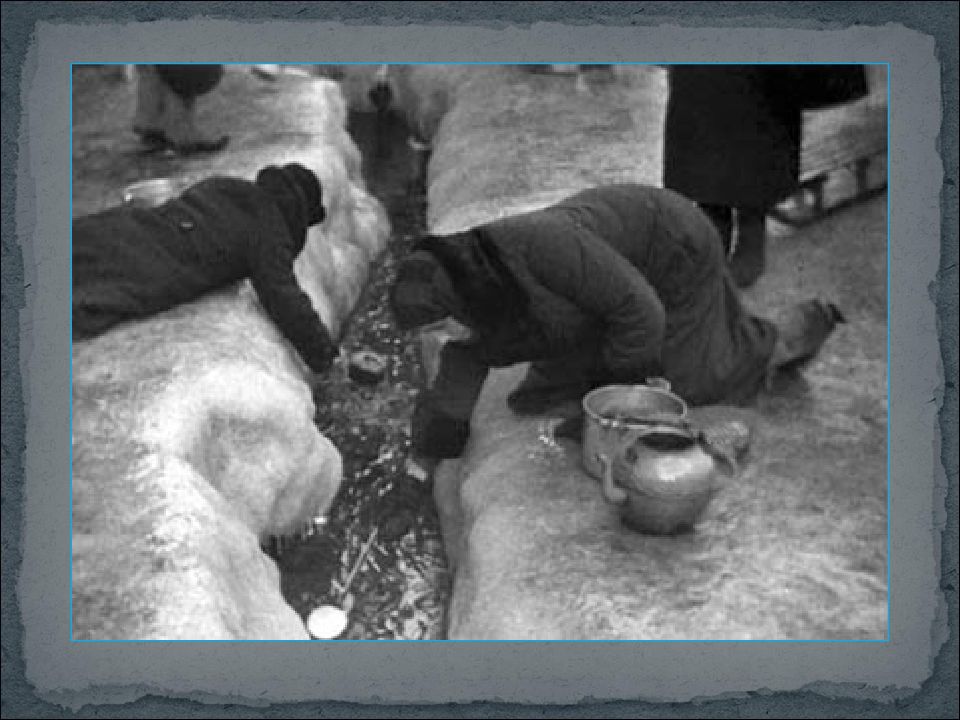

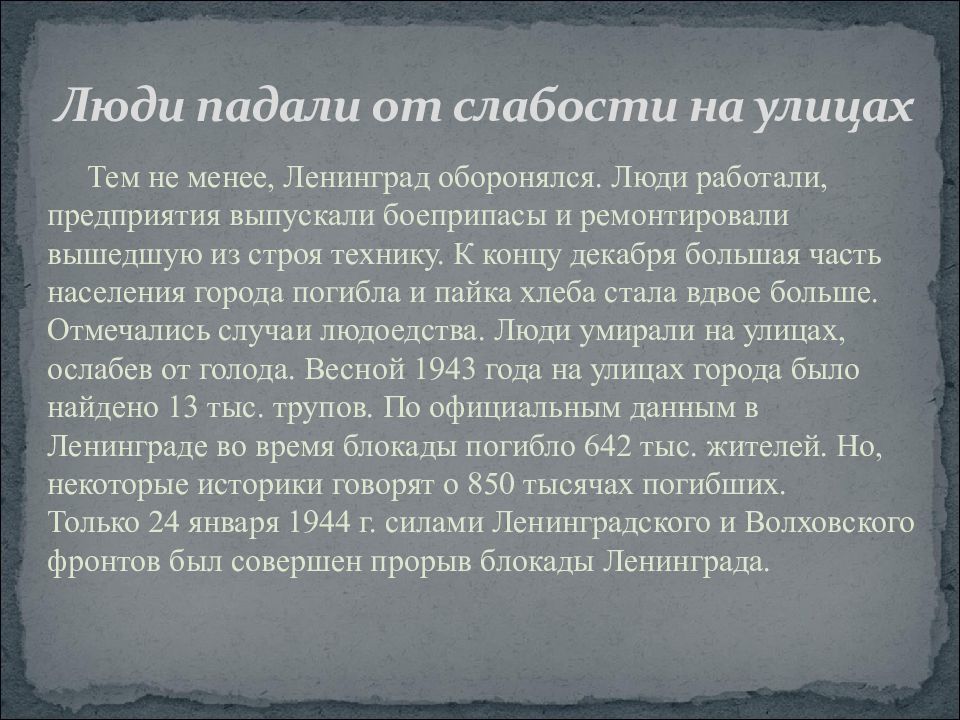

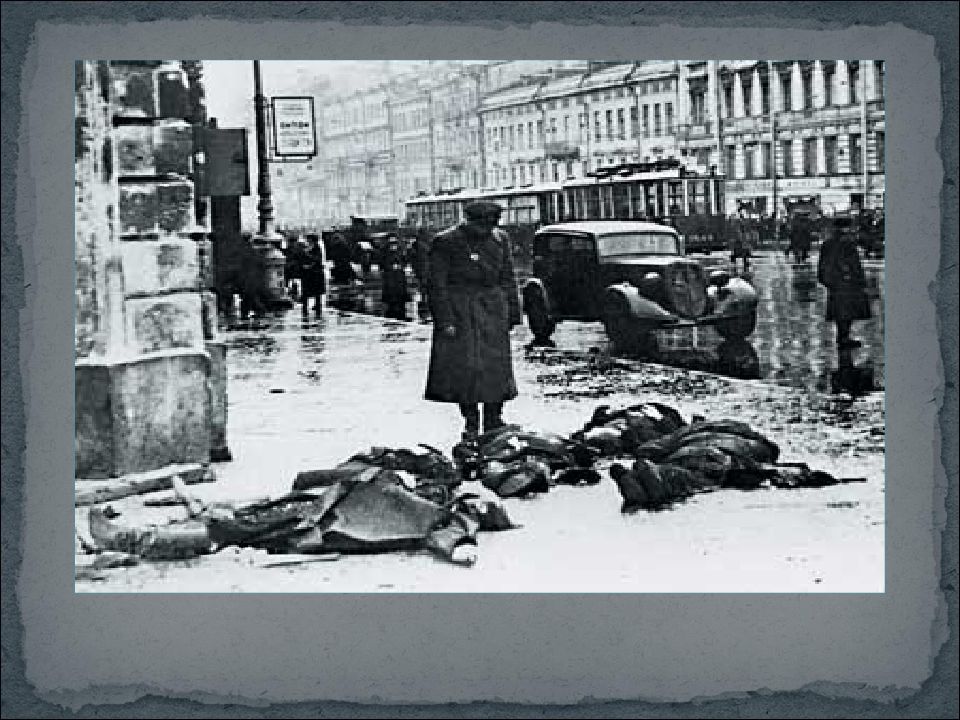

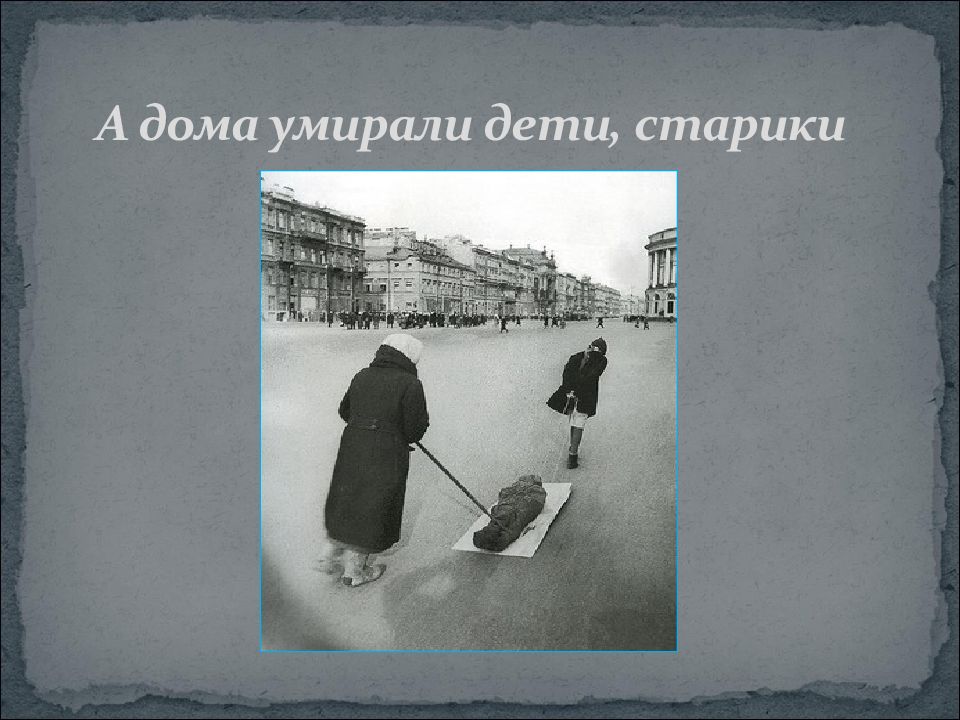

Слайд 11: Люди падали от слабости на улицах

Тем не менее, Ленинград оборонялся. Люди работали, предприятия выпускали боеприпасы и ремонтировали вышедшую из строя технику. К концу декабря большая часть населения города погибла и пайка хлеба стала вдвое больше. Отмечались случаи людоедства. Люди умирали на улицах, ослабев от голода. Весной 1943 года на улицах города было найдено 13 тыс. трупов. По официальным данным в Ленинграде во время блокады погибло 642 тыс. жителей. Но, некоторые историки говорят о 850 тысячах погибших. Только 24 января 1944 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов был совершен прорыв блокады Ленинграда.

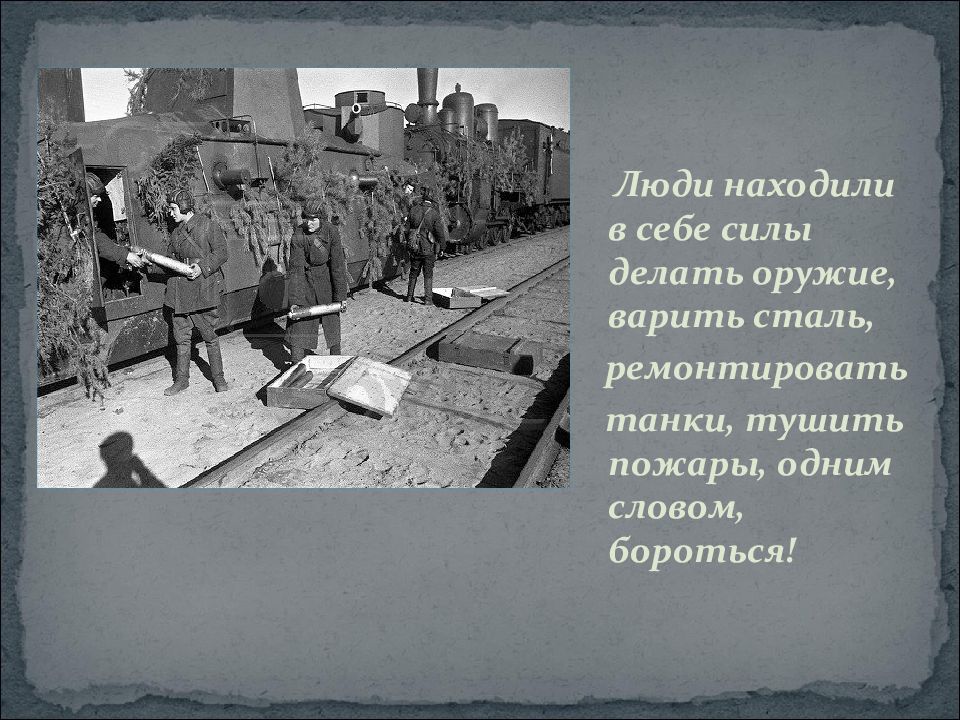

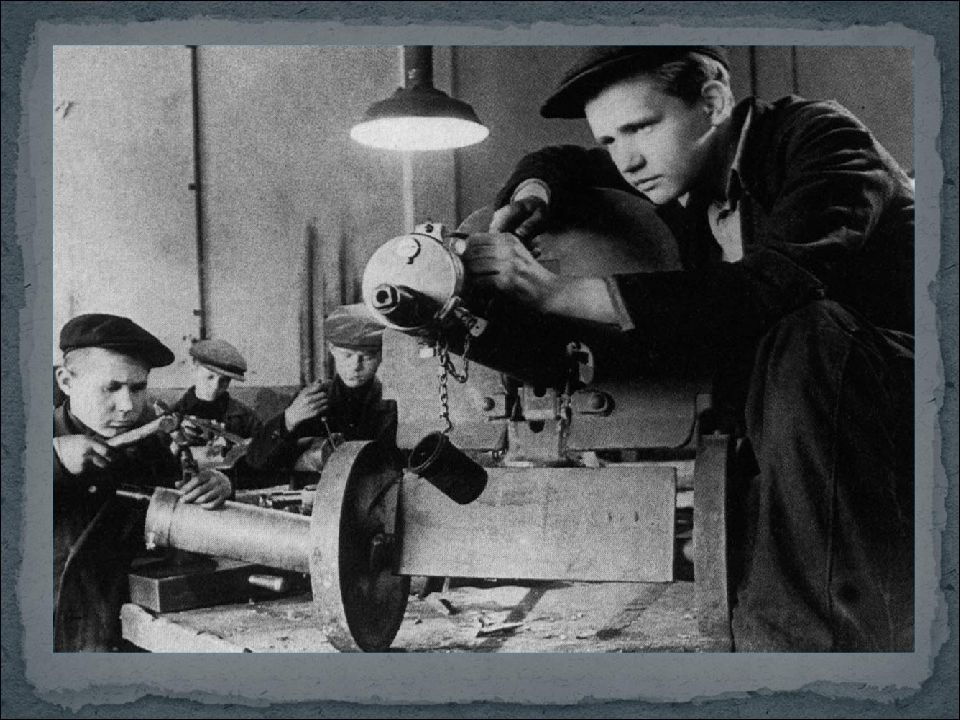

Слайд 14

Люди находили в себе силы делать оружие, варить сталь, ремонтировать танки, тушить пожары, одним словом, бороться!

Слайд 19: У многих детей в те дни не стало ни дома, ни семьи. Они не знали своей фамилии, не могли назвать адрес

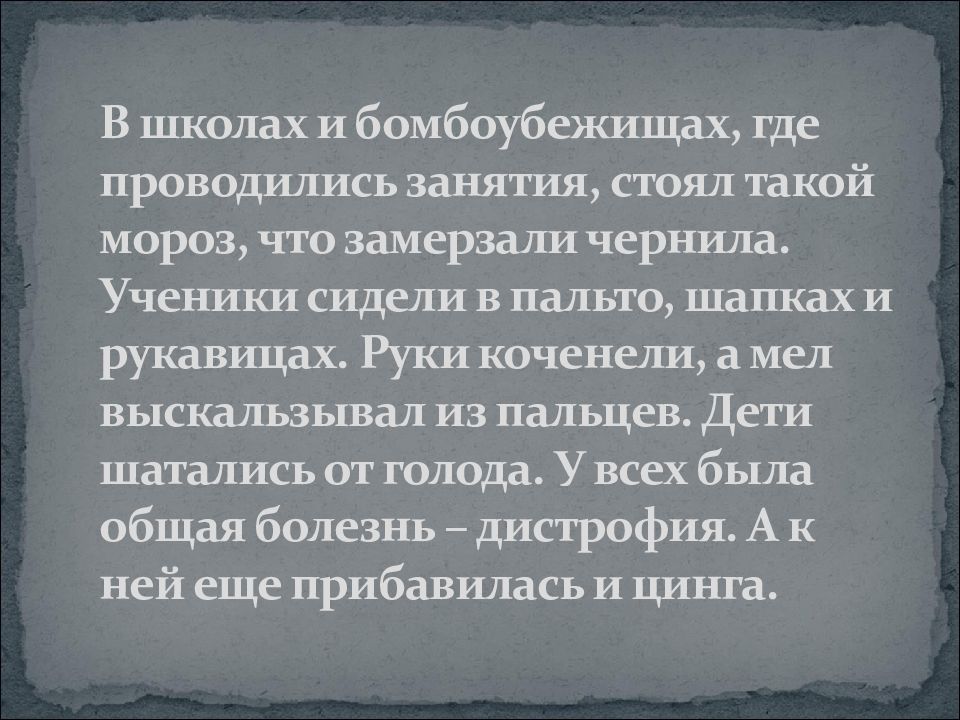

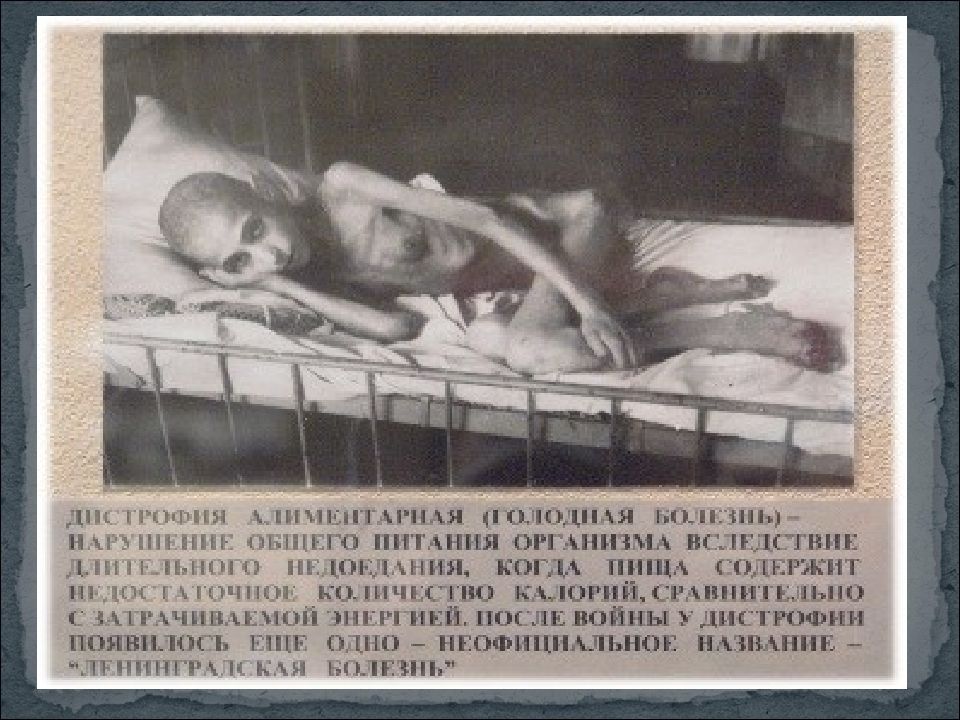

Слайд 20: В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках и рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из пальцев. Дети шатались от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. А к ней еще прибавилась и цинга

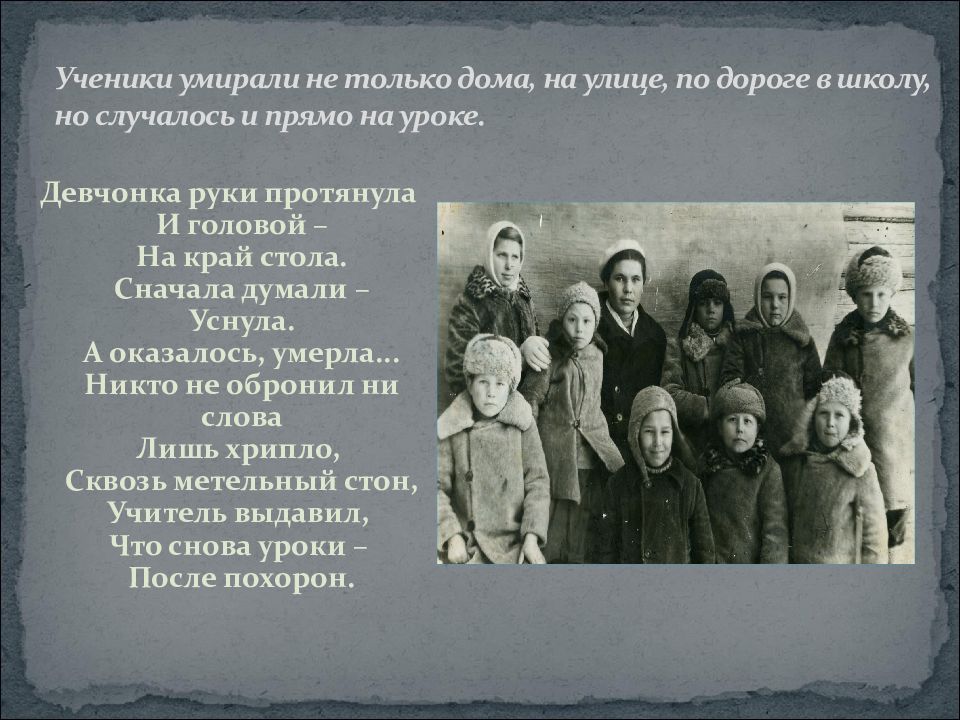

Слайд 22: Ученики умирали не только дома, на улице, по дороге в школу, но случалось и прямо на уроке

Девчонка руки протянула И головой – На край стола. Сначала думали – Уснула. А оказалось, умерла... Никто не обронил ни слова Лишь хрипло, Сквозь метельный стон, Учитель выдавил, Что снова уроки – После похорон.

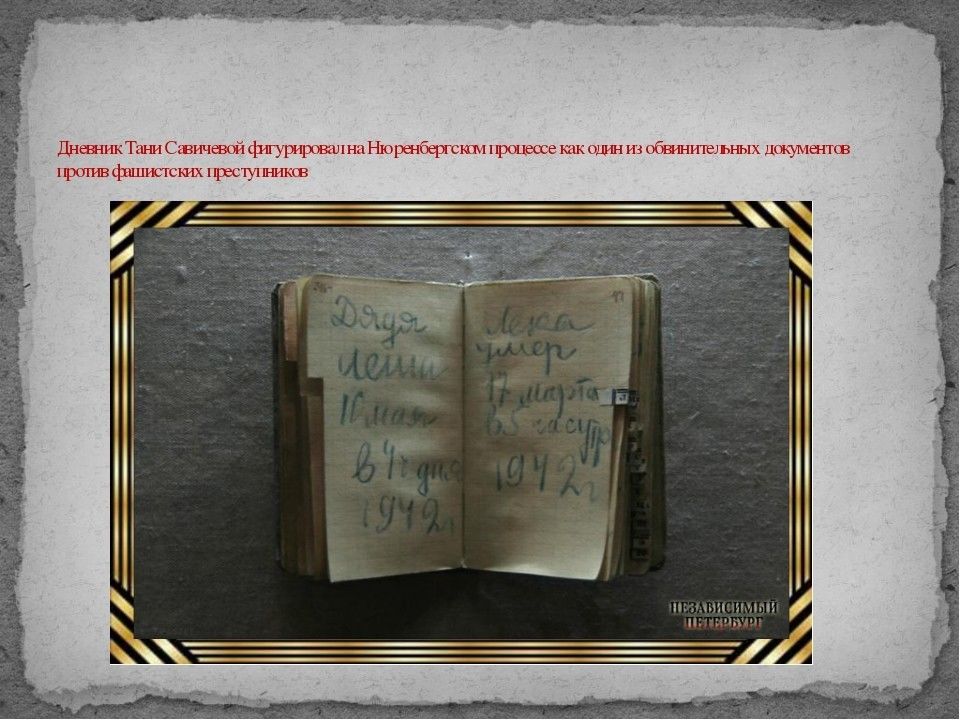

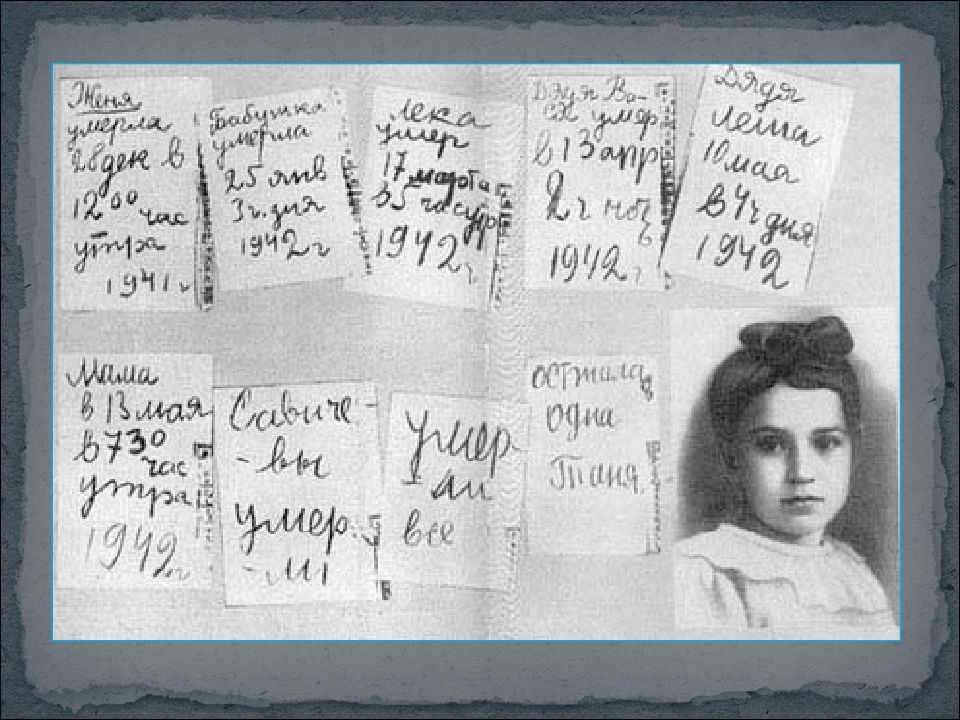

Слайд 23: Эта тонкая тетрадка Стоит многих толстых книг. Пионерка – ленинградка, Потрясает т вой дневник! Таня Савичева, Таня, Ты в сердцах у нас жива. Затаив на миг дыханье, Слышит мир твои слова

Слайд 26: Д евять страничек алфавитной записной книжки, исписанные детским почерком

Будьте бдительными, люди! Люди, вслушайтесь в дневник! Он звучит сильней орудий, Тот безмолвный детский крик. Это – всем живущим в назиданье, Чтобы каждый в суть явлений вник. Время возвышает образ Тани И её доподлинный дневник.

Слайд 27: Враги надеялись сломить сопротивление жителей

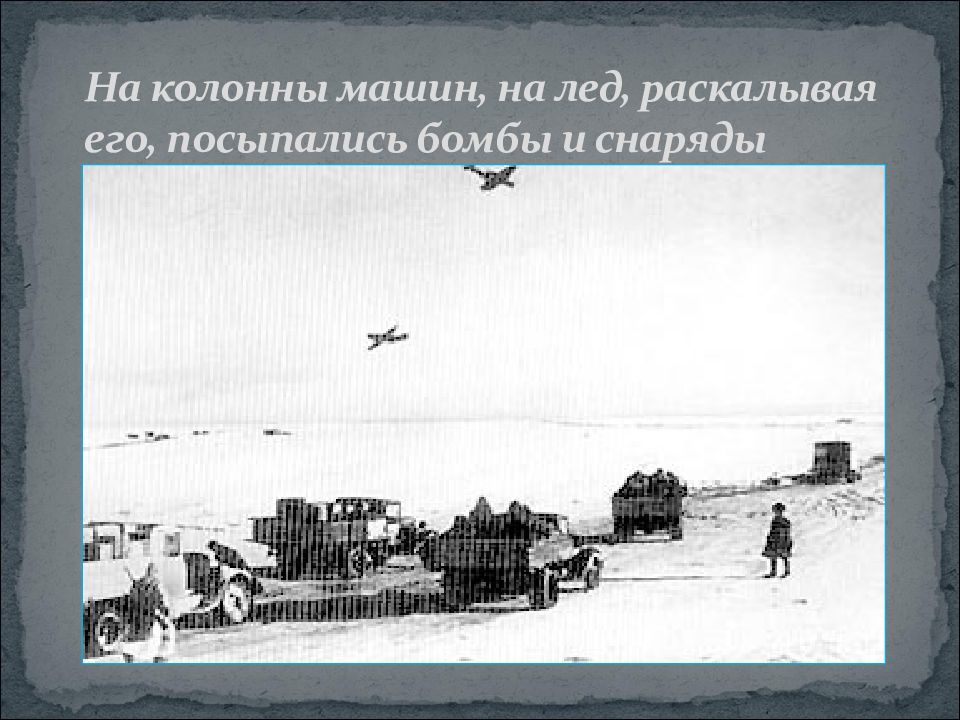

Единственным “окном”, соединявшим Ленинград с “большой землей”, было Ладожское озеро. Переправляться по нему было очень рискованно, невероятно трудно, но другого выхода не было. Поздней осенью Ладога замерзла, и тогда по льду проложили автомобильную трассу. Враги надеялись сломить сопротивление жителей

Слайд 29: Эту дорогу ленинградцы назвали “дорогой жизни”

Благодаря этой "Дороге жизни" в осажденный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей. Это была единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград со страной. Официально она называлась Военно-автомобильная дорога № 101 (ВАД-101). Первые рейсы грузовых автомашин совершили автомобили 389-го отдельного автотранспортного батальона - командир В.А. Порчунов, комиссар П.М. Каливердов. "Дорога жизни" продолжила действовать и зимой 1942-1943 годов. В это время она использовалась не только для обеспечения города, но и при подготовке наступления для прорыва блокады Ленинграда.

Слайд 32: Ш оферы мужественно продолжали вести машины в осажденный город, доставляя продукты, вывозили людей

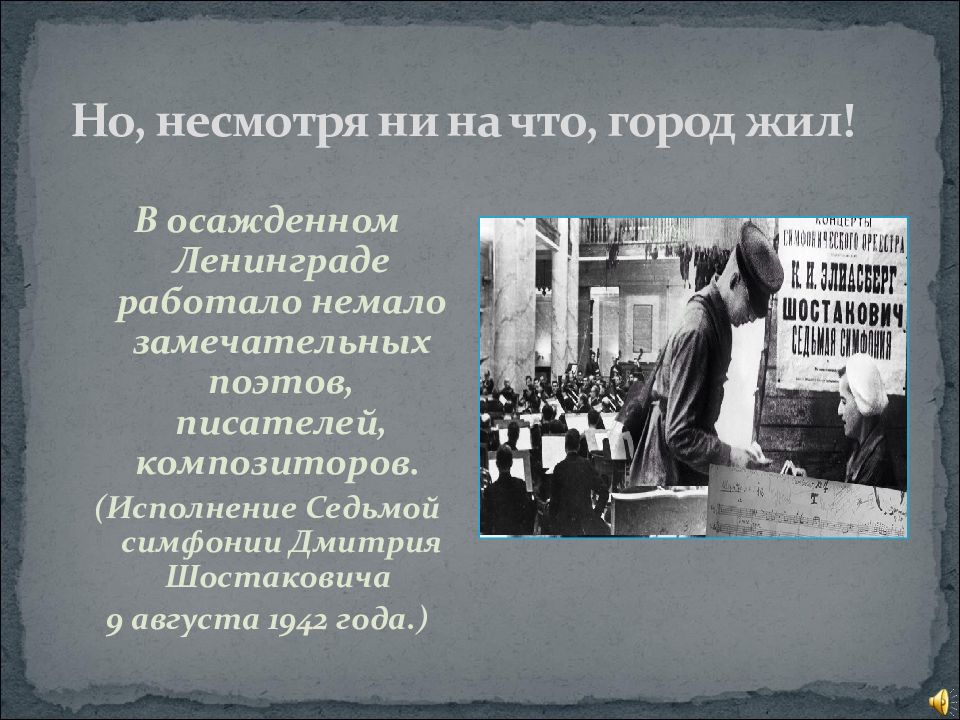

Слайд 33: Но, несмотря ни на что, город жил!

В осажденном Ленинграде работало немало замечательных поэтов, писателей, композиторов. (Исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 1942 года.)

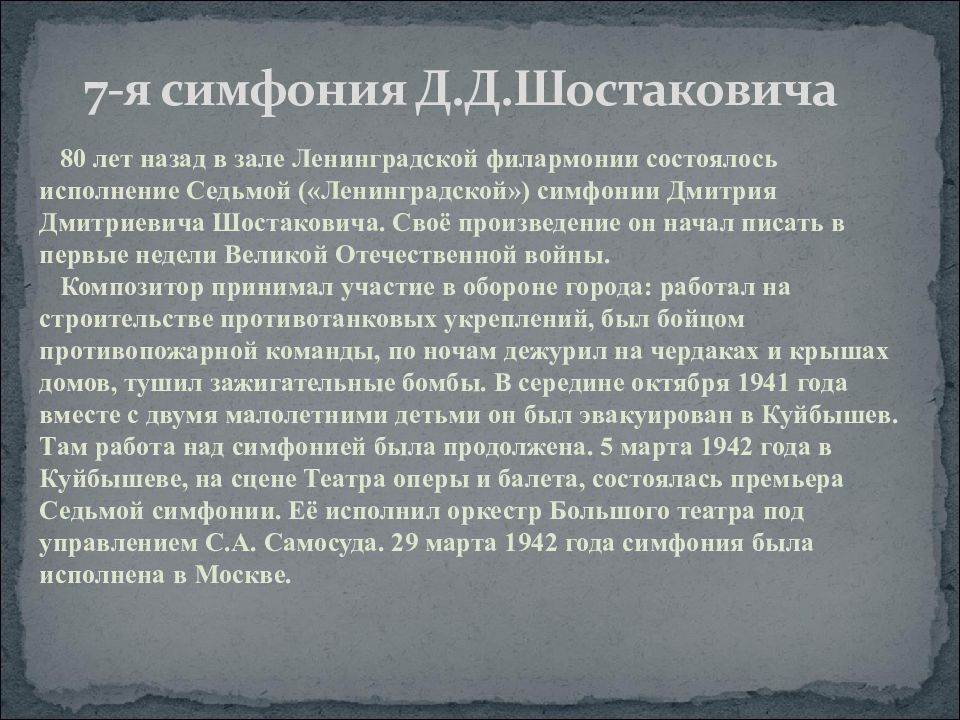

Слайд 34: 7-я симфония Д.Д.Шостаковича

80 лет назад в зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Своё произведение он начал писать в первые недели Великой Отечественной войны. Композитор принимал участие в обороне города: работал на строительстве противотанковых укреплений, был бойцом противопожарной команды, по ночам дежурил на чердаках и крышах домов, тушил зажигательные бомбы. В середине октября 1941 года вместе с двумя малолетними детьми он был эвакуирован в Куйбышев. Там работа над симфонией была продолжена. 5 марта 1942 года в Куйбышеве, на сцене Театра оперы и балета, состоялась премьера Седьмой симфонии. Её исполнил оркестр Большого театра под управлением С.А. Самосуда. 29 марта 1942 года симфония была исполнена в Москве.

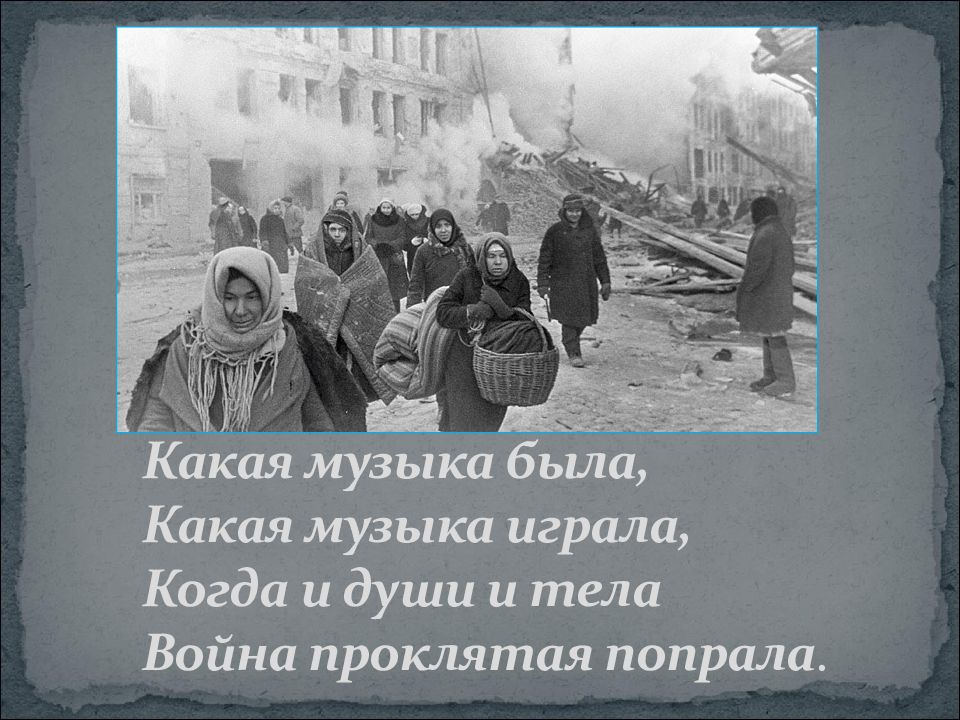

Слайд 35: Какая музыка была, Какая музыка играла, Когда и души и тела Война проклятая попрала

Слайд 37

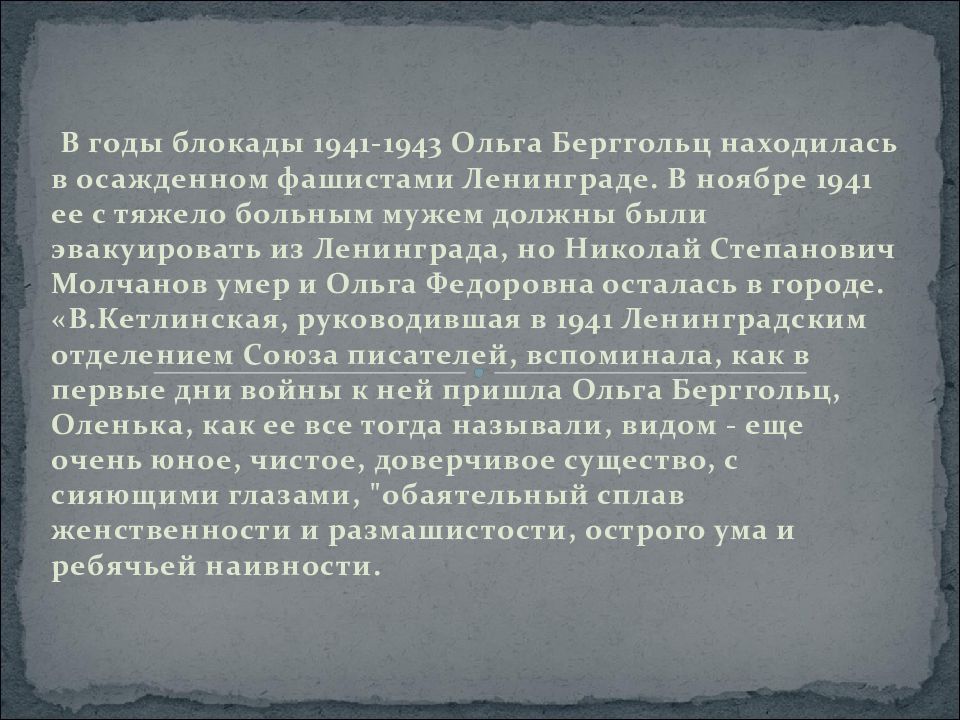

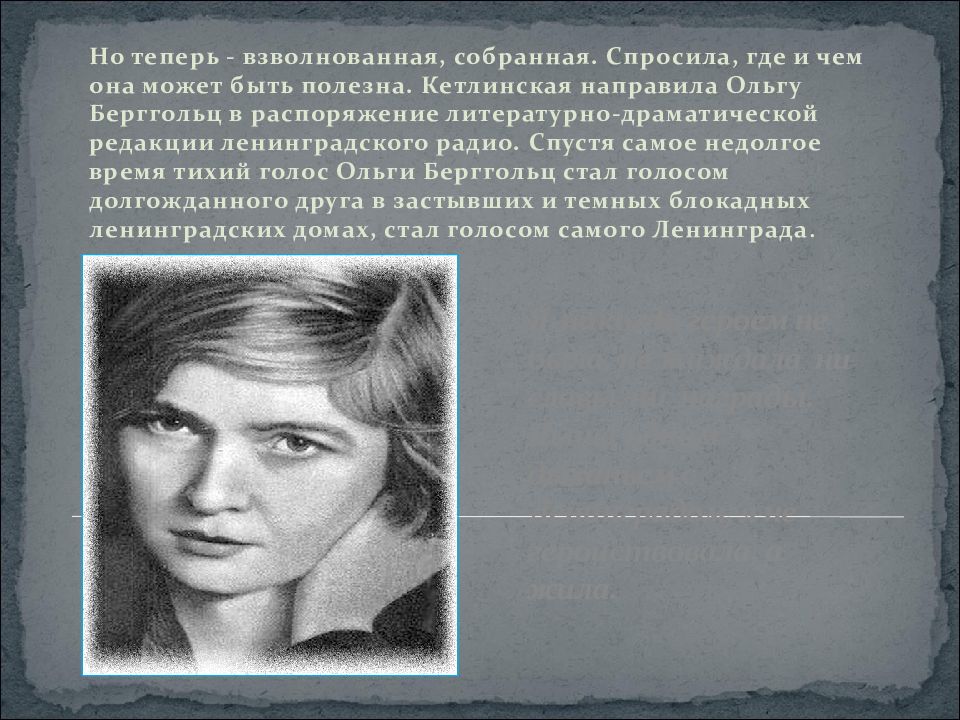

В годы блокады 1941-1943 Ольга Берггольц находилась в осажденном фашистами Ленинграде. В ноябре 1941 ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но Николай Степанович Молчанов умер и Ольга Федоровна осталась в городе. « В.Кетлинская, руководившая в 1941 Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга Берггольц, Оленька, как ее все тогда называли, видом - еще очень юное, чистое, доверчивое существо, с сияющими глазами, "обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности.

Слайд 38: Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила

Н о теперь - взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она может быть полезна. Кетлинская направила Ольгу Берггольц в распоряжение литературно-драматической редакции ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда.

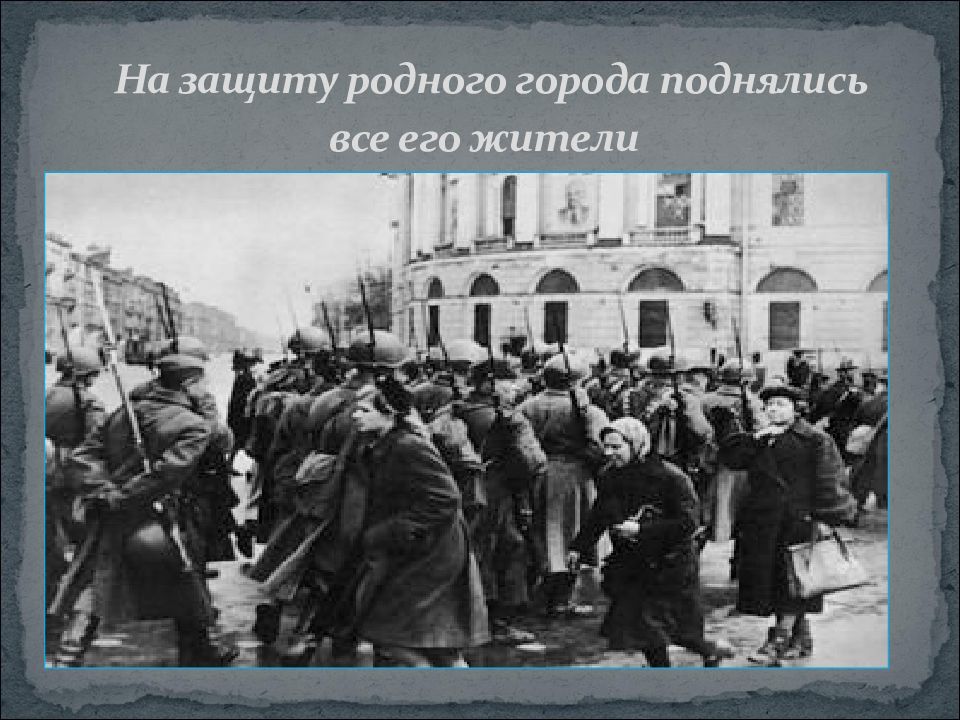

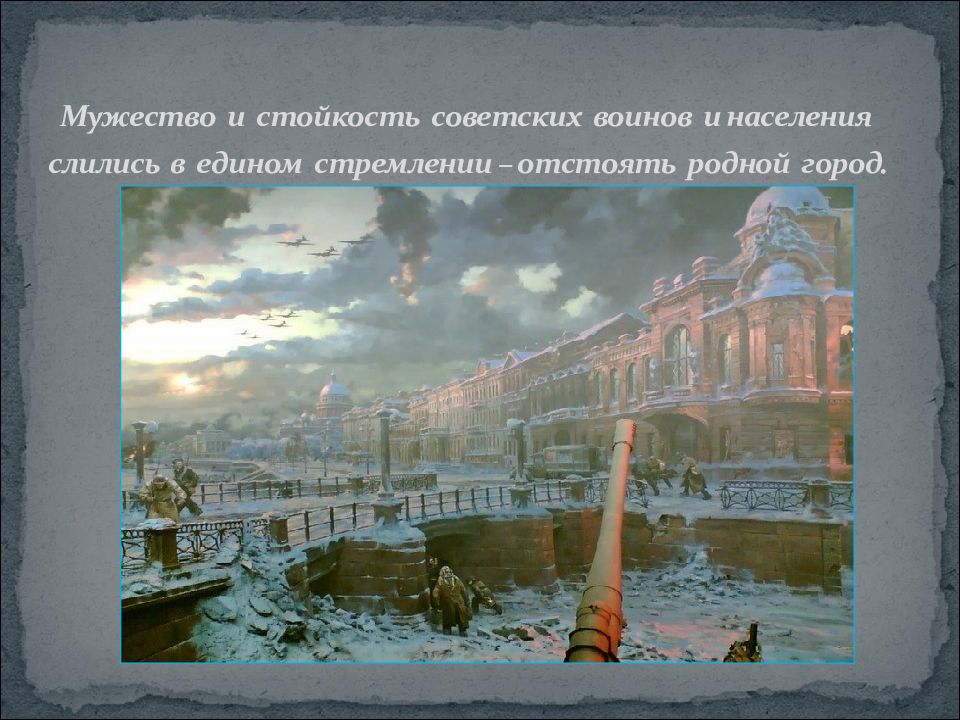

Слайд 39: Мужество и стойкость советских воинов и населения слились в едином стремлении – отстоять родной город

Слайд 43

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного главнокомандующего 12 января 1943 г. После тщательной подготовки 67-я армия Ленинградского фронта (генерал М.П. Духанов) нанесла мощный удар с запада на восток. Навстречу ей пробивалась 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта под командованием генералов В. З. Романовского и Ф. Н. Старикова. Наступление поддерживали огнём корабли, береговая артиллерия и авиация Балтийского флота, а также авиация дальнего действия. 18 января 1943 г. в 9.30 на восточной окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом после решительной атаки части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. Позже произошли встречи и других советских военных соединений. В тот же день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озера. Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали. Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами.

Слайд 44: Последствия

«В осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых ». Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище, находящемся в Калининском районе. Площадь кладбища составляет 26 га, длина стен равна 150 м с высотой 4,5 м. На камнях высечены строки пережившей блокаду писательницы Ольги Берггольц. В длинном ряду могил лежат жертвы блокады, число которых только на этом кладбище составляет примерно 500 тыс. человек.

Слайд 45: Жертвы блокада Ленинграда

От голода погибло 640 тыс. человек. От боевых действий - 235 тыс. человек. 27 января 1944г. блокада города была окончательно прорвана. В городе к этому времени оставалось 560 тыс. жителей - это в 5 раз меньше, чем в начале блокады. Блокада Ленинграда оказалась самой кровопролитной осадой в истории человечества.

Слайд 47: Весть о снятии блокады

В далёком 1944 году после тщательной подготовки советские войска перешли в наступление и прорвали мощную оборону противника, создававшуюся не один год. Фашистские части отчаянно сопротивлялись, но очень скоро исход битвы стал ясен, и завершился нашей безоговорочной победой. Новость о ней мгновенно охватила весь мир. Героический Ленинград не только выстоял в 900-дневной блокаде, но и сокрушил врага. 27 января в Ленинграде был произведён салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня.

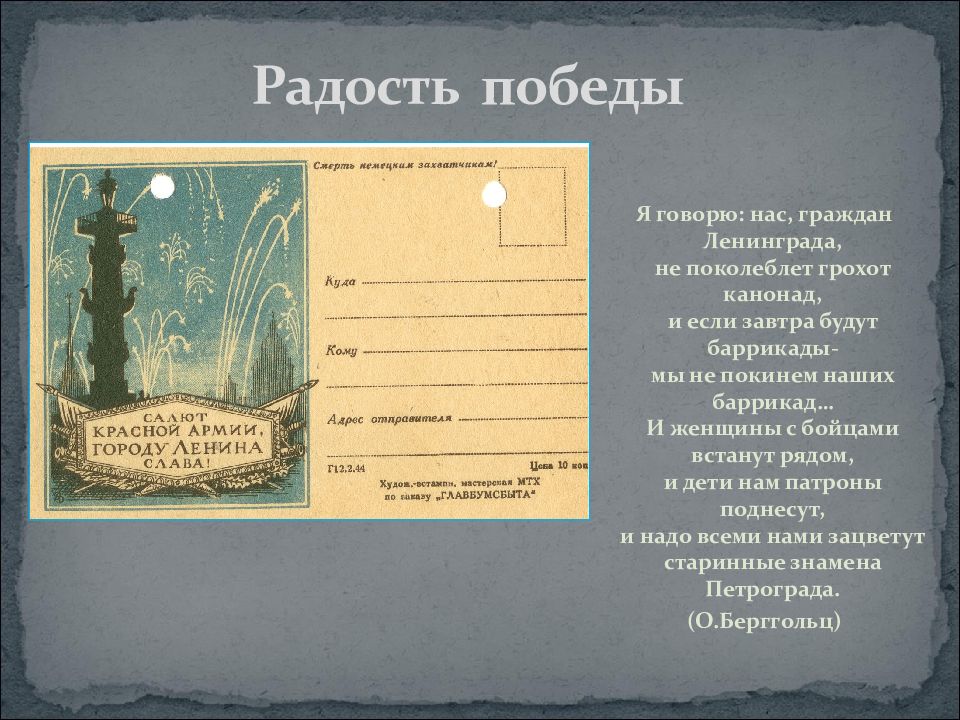

Слайд 48: Радость победы

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад, и если завтра будут баррикады- мы не покинем наших баррикад… И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. ( О.Берггольц )

Слайд 49

«В этот день люди кричали от радости …» - писала Виктория Работнова в журнале - «После прорыва блокады нас послали на лесозаготовки – надо было обеспечить город топливом. Ну, а 27 января 1944 года мы встретили в Ленинграде. Не передать словами, что мы тогда чувствовали. Люди на улицах кричали от радости, обнимались, целовались, обменивались адресами». Воспоминания

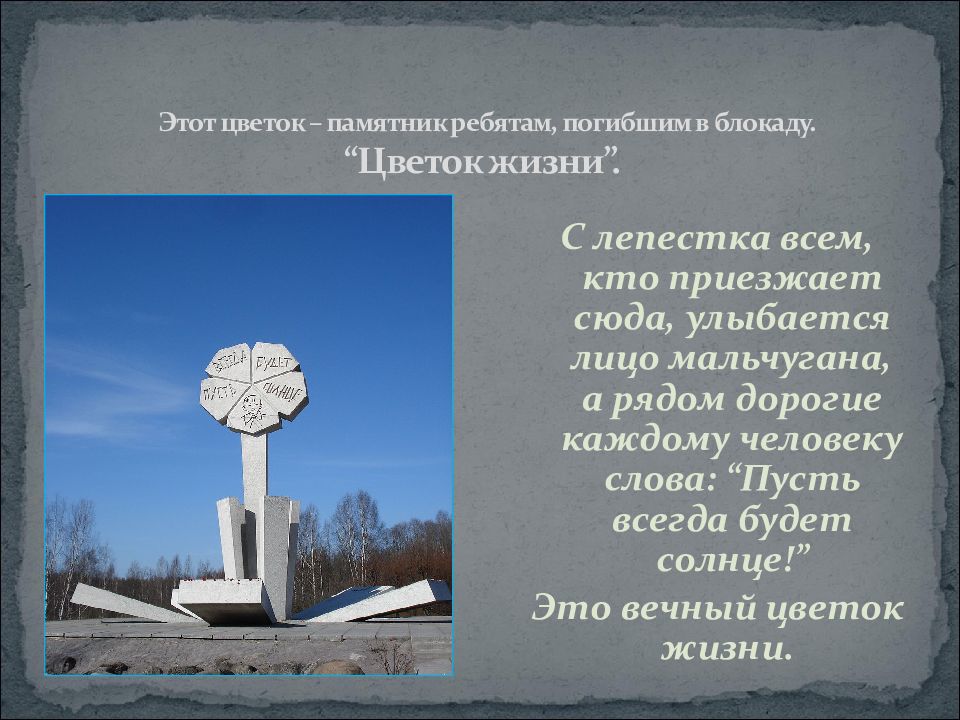

Слайд 50: Этот цветок – памятник ребятам, погибшим в блокаду. “Цветок жизни”

С лепестка всем, кто приезжает сюда, улыбается лицо мальчугана, а рядом дорогие каждому человеку слова: “Пусть всегда будет солнце!” Это вечный цветок жизни.

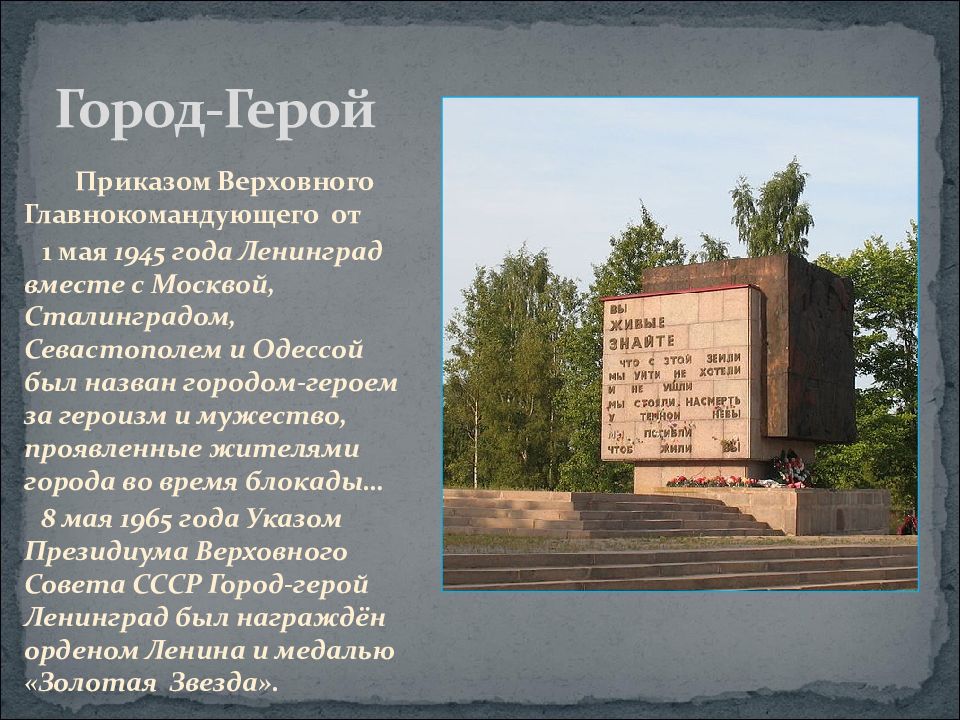

Слайд 51: Город-Герой

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград вместе с Москвой, Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады… 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда ». Город-Герой

Слайд 52: Григорий Андреевич Заика

Во время прорыва блокады Ленинграда рота Заики в течение семи дней беспрерывно вела бои, отбив массированные контратаки пехотных и танковых частей противника. 19 января 1943 года рота захватила укреплённые позиции противника и вышли к шоссейной дороге Синявино-8-я ГЭС. Заика лично участвовал во всех боях, уничтожив 11 вражеских солдат и офицеров, был четыре раза ранен, но продолжал сражаться. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Григорий Заика был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда ». Григорий Андреевич Заика

Слайд 53: Петр Андреевич Пилютов

17 декабря 1941 года над Ладожским озером при одиночном полёте с целью прикрытия транспортных самолётов из блокадного Ленинграда капитан Пилютов столкнулся с 6 истребителями противника против шестерых Хейнкель 113 . В неравном воздушном бою он сбил 2 вражеских самолёта и, несмотря на ранения, сумел посадить свой подбитый самолёт. К этому времени совершил 170 боевых вылетов. Врачи, оперировавшие лётчика, насчитали на его теле 21 рану. Через некоторое время он вновь вступил в строй и в одном из первых же боев в январе 1942 года сбил своего прежнего обидчика — германского аса — немецкого лётчика, командира 1-й эскадрильи 54-й истребительной эскадры Гауптманна Франца Экерле. В воздушных боях лично сбил 6 и в составе группы 4 самолёта противника. Петр Андреевич Пилютов

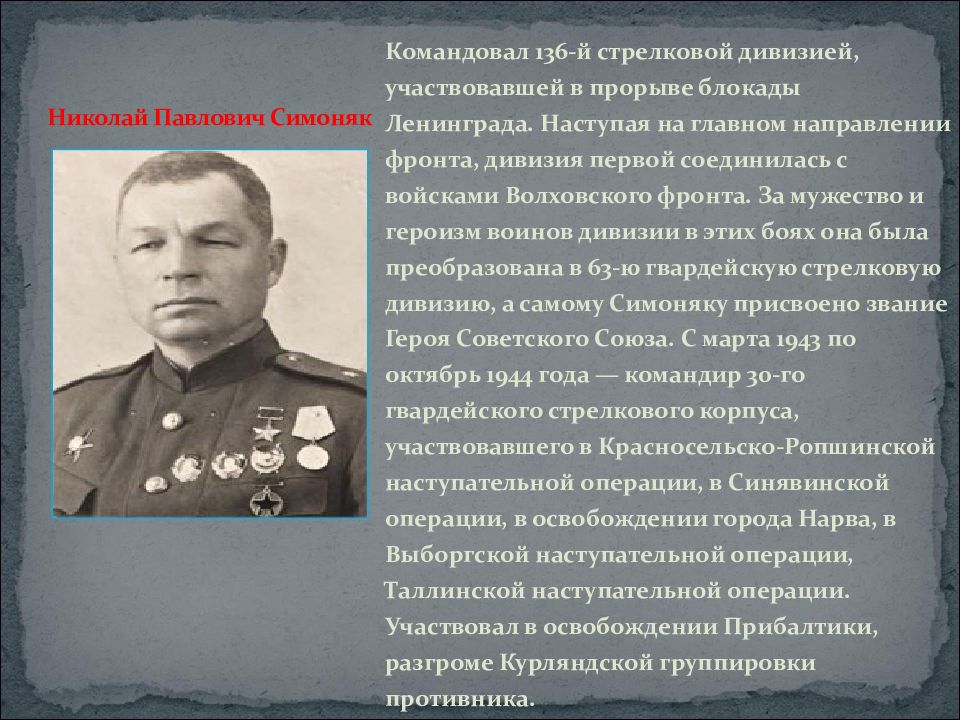

Слайд 54: Николай Павлович Симоняк

К омандовал 136-й стрелковой дивизией, участвовавшей в прорыве блокады Ленинграда. Наступая на главном направлении фронта, дивизия первой соединилась с войсками Волховского фронта. За мужество и героизм воинов дивизии в этих боях она была преобразована в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а самому Симоняку присвоено звание Героя Советского Союза. С марта 1943 по октябрь 1944 года — командир 30-го гвардейского стрелкового корпуса, участвовавшего в Красносельско-Ропшинской наступательной операции, в Синявинской операции, в освобождении города Нарва, в Выборгской наступательной операции, Таллинской наступательной операции. Участвовал в освобождении Прибалтики, разгроме Курляндской группировки противника. Николай Павлович Симоняк