Первый слайд презентации: Социально-экономическое развитие России в начале XX в

В России происходил процесс модернизации – перехода к индустриальному обществу, через создание крупной технически развитой промышленности и соответствующей ей социальных и политических отношений.

Слайд 3: Уровень индустриального развития

• Количественный. Российская промышленность развивалась в этот период очень быстро, по темпам роста немного отставая лишь от США. Особенно быстро росла тяжелая промышленность: металлургия, добыча угля и нефти, Россия сделала большой скачок и заняла 4—5-е место в мире по общему объему промышленного производства, 2-е место по протяженности железных дорог. • Качественный. Несмотря на высокие темпы роста, по важнейшим качественным показателям догнать передовые страны не удалось. По объему производимого продукта на душу населения Россия находилась в 4-м десятке стран. Это было вызвано как преобладанием сельского хозяйства и сельского населения, так и отставанием российской индустрии в технической оснащенности, энерговооруженности (от Франции — в 2, Германии — в 3 раза), производительности труда (от Франции — в 3 раза, Великобритании — в 5, США — в 9 раз ).

Слайд 4: Национальный доход:

Национальный доход 16,4 млрд. руб (4 место в мире). Наблюдался быстрый рост НД (7% в год – первое место). Промышленность – 28% Сельское хозяйство – 51% Транспорт, торговля- 21%

Слайд 5: 1.Особенности российской экономики

Россия – среднеразвитая страна «второго эшелона».

Слайд 6

а) Развитие экономики носило догоняющий характер (высокие темпы развития). б) В экономическом развитии наблюдались деформации → многоукладность экономики (связана с наличием пережитков феодально-крепостнического строя)

Слайд 7

→ социально-экономические уклады : натурально-патриархальный, полукрепостнический, мелкотоварный, частнокапиталистический, государственно-монополистический.

Слайд 8

в) активная роль государства и государственного регулирования в экономике. г) широкое проникновение иностранного капитала. д) концентрация (укрупнение) производства и рабочей силы.

Слайд 9: 2.ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. ЭТАПЫ

Промышленный подъем 1893—1899 гг. Закончился промышленный переворот в наиболее важных отраслях российской промышленности. Общий объем промышленного производства увеличился в 2 раза, а в тяжелой промышленности — в 3 раза. Особенностью данного периода являлось то, что почти все увеличение производства было достигнуто за счет создания новых предприятий и целых отраслей. Кризис 1900—1903 гг. Мировой экономический кризис. В годы кризиса российская индустрия хотя и медленно, но росла (в среднем 3,8 % в год) за счет текстильной и пищевой отраслей, не затронутых кризисом. Пострадали в основном мелкие и часть средних предприятий тяжелой промышленности. Крупные предприятия горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслей также переживали тяжелое время, но сумели выстоять благодаря увеличению таможенных тарифов, получению срочных государственных заказов и помощи Государственного и акционерных банков.

Слайд 10

3. Депрессия 1904—1909 гг. Промышленный застой и депрессия продлены неудачной русско-японской войной, вызванным ею финансовым кризисом, революцией 1905—1907 гг. и неурожаями. Впервые за многие годы в 1905 г. производство сократилось на 3%, а в хлопчатобумажной промышленности, охваченной забастовками, — на 18,5%. В то же время на многих стоявших без работы фабриках и заводах старое оборудование было заменено на новое. 4. В период промышленного подъема 1910 — первой половине 1914 г. производство увеличивалось рекордными темпами (10,5% в год). В отличие от подъема 1890-х гг. это достигалось не только за счет создания новых фабрик, но в значительной степени на основе развития уже существовавшего производства Подъему способствовало: рост производительности, энерговооруженности, — осуществление военной и военно-морской программы, загрузившей тяжелую промышленность; высокие урожаи зерновых, рост мировых цен на хлеб, оживление в сельском хозяйстве, что привело к увеличению покупательной способности крестьян. 5. Российская промышленность в военное время (1914—1916) в целом выросла еще на 22%. Прежде всего это коснулось предприятий, работающих на войну: увеличилось производство оружия, металла и пр. (на 200—300%), на 3% повысилась производительность труда. В то же время некоторые «мирные» отрасли в связи с нехваткой сырья и рабочих рук сократили свое производство, производительность снизилась на 20—30%

Слайд 11: 3.Роль государства в экономике

Доходы от гос. сектора 1900 г. 47% бюджета, 1913 – 60% бюджета.

Слайд 13

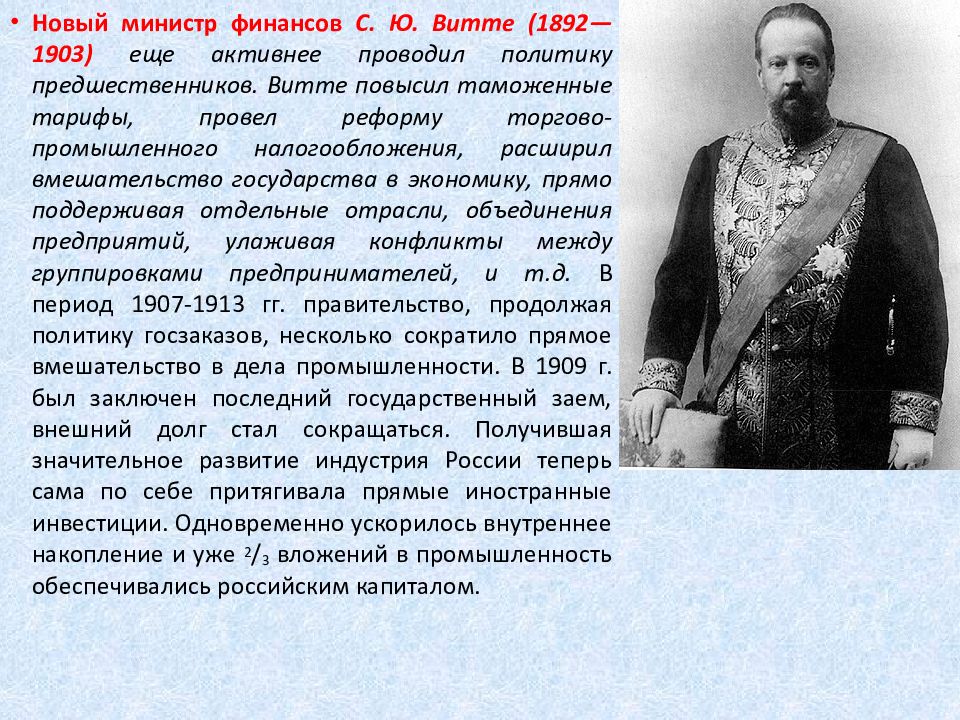

Новый министр финансов С. Ю. Витте (1892—1903) еще активнее проводил политику предшественников. Витте повысил таможенные тарифы, провел реформу торгово-промышленного налогообложения, расширил вмешательство государства в экономику, прямо поддерживая отдельные отрасли, объединения предприятий, улаживая конфликты между группировками предпринимателей, и т.д. В период 1907-1913 гг. правительство, продолжая политику госзаказов, несколько сократило прямое вмешательство в дела промышленности. В 1909 г. был заключен последний государственный заем, внешний долг стал сокращаться. Получившая значительное развитие индустрия России теперь сама по себе притягивала прямые иностранные инвестиции. Одновременно ускорилось внутреннее накопление и уже 2 / 3 вложений в промышленность обеспечивались российским капиталом.

Слайд 14

1897 г. по инициативе С.Ю. Витте проведена финансовая реформа, для обеспечения устойчивости денежной системы России, укрепления внешнего и внутреннего курса рубля в качестве валютной единицы был принят золотой рубль. Кредитные билеты обеспечивались накопленным золотым запасом и свободно обменивались на золото по определенному курсу. Реформа успешно завершилась принятием Монетного устава 1899 г. привлечение иностранных инвестиций

Слайд 16

Иностранные инвестиции - 40% всех капиталовложений в экономику. Основные партнеры : Германия (через создание филиалов немецких фирм) – электротехника, химическая промышленность, металлургия. Франция (через банки) – нефтепереработка, добывающая пром., машиностроение. Англия – нефтяная пром, добыча цветных металлов.

Слайд 17: Приток иностранных капиталов

Плюсы Созданы предпосылки для включения России в мировую экономику Минусы Отток за границу денег, которые могли бы умножить национальное богатство.

Слайд 18: Роль иностранного капитала в развитии экономики

К 1914 г 230 иностранных компаний. Формы привлечения иностранного капитала : 1)непосредственные капиталовложения, 2) государственные займы, 3) продажа ценных бумаг на финансовых рынках.

Слайд 20

Предпосылки возникновения монополистических объединений. 1.Изобретения последней трети XIX в., техническое развитие промышленности, необходимость вкладывать все больше капитала в развитие и усовершенствование производства 2. Обострение конкуренции — соперничество предприятий из-за рынков сбыта. В этих условиях предприятия и предприниматели стали объединяться, чтобы увеличить свой капитал, снизить остроту конкуренции среди участников монополистического объединения, договориться о единых ценах, разделить рынок сбыта и повысить свои возможности в конкурентной борьбе с другими производителями. Путиловский завод

Слайд 21: Виды монополий

1. Сбытовые монополии. — В России еще в 1880-е гг. начали создаваться первые монополистические союзы — картели, координировавшие сбыт предприятий-участников. Они не имели общего органа и быстро распались, когда конкуренция несколько смягчилась в годы промышленного подъема (1893—1899). — Но во время кризиса начала 1900-х годов и последовавшей депрессии, в условиях резкого роста конкуренции из-за сократившегося сбыта возникли синдикаты — сбытовые монополистические объединения с единым центром в виде конторы по продаже продукции, выпускавшейся их участниками. В России действовало более 150 синдикатов. Одним из первых был создан синдикат « Продамета » («Общество для продажи изделий русских металлических заводов»). Он объединял более 20% металлообрабатывающих заводов, производивших 80% всей продукции отрасли. Затем организовались «Кровля», « Трубопродажа », «Гвоздь», «Проволока», « Продвагон », «Медь», « Продуголъ » и др.

Слайд 22

2.Производственные монополии представляли собой объединение и производства, и сбыта. В годы предвоенного промышленного подъема (1910—1913), когда сбытовая конкуренция снизилась, а борьба за сырье обострилась, в России появились производственные монополистические объединения — концерны и тресты. Предприятия, входившие в концерн, формально сохраняли юридическую самостоятельность, но фактически подчинялись единому руководству. Так создавались металлургические и машиностроительные концерны: Коломна-Сормово, объединивший не только два крупнейших машиностроительных завода, но и горнодобывающие предприятия; Путиловско-Невский и др. Объединение в тресты было настолько тесным и полным, что и юридически это был уже не союз, а новое единое предприятие, «поглотившее» самостоятельных ранее участников. Тресты (Ниточный, Табачный и др.) часто имели вид холдингов, создававшихся за рубежом (в России это было крайне сложно) и владевших контрольными пакетами акций «своих» предприятий. Кузница на заводе Людвига Нобеля в С.-Петербурге

Слайд 23

Роль банков в создании монополий. Банки, финансировавшие промышленность, в условиях кризиса начала 1900-х годов опасались потерять деньги из-за банкротств своих клиентов. В обмен на новые кредиты заводам, оказавшимся в сложном положении, банки вводили своих представителей в советы директоров «подшефных» предприятий. Позже, особенно в годы подъема, крупнейшие банки образовывали финансово-промышленные группы. Так, Русско-Азиатский банк контролировал и координировал действия военно-промышленного Путиловско-Невского и нефтяного концернов, нескольких синдикатов, десятков отдельных предприятий и ряда земельных банков. Реклама "Московский купеческий банк" Здание Сибирского торгового банка на Невском проспекте в С.-Петербурге

Слайд 24: 5.Отсталые секторы экономики

Вне зоны модернизации: 1)кустарная, ремесленная промышленность 150 тыс. предприятий занято круглогодично 600 тыс. в зимний период еще 4 млн.

Слайд 25

2) сельское хозяйство. Россия лидер в продаже зерна на мировом рынке (50%). В России 20 млн. крестьянских хозяйств и 130 помещичьих. в среднем на одно крестьянское хозяйство – 6 десятин, на помещичье – 370 десятин. Товарным производством зерна занималась лишь 15-20 % крестьян.

Слайд 26

В Центральной России процент зажиточных хозяйств был значительно ниже («оскудение центра») – причина – малоземелье. Для нормального землепользования крестьянам было необходимо иметь 10,5 десятин. Часто случались неурожаи и голод. Происходил постоянный рост недоимок по налогам и выкупным платежам, участились крестьянские волнения – это вызывало тревогу Правительства. Ухудшало положение крестьян – сохранение общины (отсутствовала частная собственность на землю) и аграрное перенаселение в центральных губерниях. Главная проблема российской экономики – включение сельского хозяйства в процесс модернизации. Она не решалась из-за неповоротливости и косности политической системы, где преобладала помещичье-дворянская элита.

Слайд 28: 5.ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ

1.Рост населения и городов. В начале XX в. в связи с развитием промышленности произошли серьезные сдвиги. Население страны в 1897—1913 гг. увеличилось со 125 до 185 млн человек. Быстро росли города. Число городских жителей увеличилось на 70%, а их доля во всем населении возросла с 13,5 до 18%. Население – третье место в мире. Плотность населения низкая – 8,3 чел на км² Многонациональный состав: русских – 43,4%, украинцев 18,1%, поляков – 6,3%, евреев -4,2%, белорусов 4%, казахов 3%, финнов - 2,1%, татары -1,7%. Численность остальных не превышала 1, 5% Два старообрядческих священника Богородского уезда Московской губ.

Слайд 29

Территория – 22.2 млн. км² - второе место в мире. Делилась: 29 центральных губерний (преобладали русские), 15 западных (украинцы, белорусы), 12 сибирских и дальневосточных, 3 северокавказские.

Слайд 30

Официально общество делилось на сословия. 77% - крестьяне Крестьянство – неполноправное сословие. Не могло свободно распоряжаться землей, передвигаться по стране, подвергались телесным наказаниям. 2-3% крестьян – кулаки, 15 % - зажиточные, 47 % - середняки, 25 % -безлошадные, 10% - не имели даже коровы. 30 млн. избыточного населения в деревне. . Основные слои общества.

Слайд 31

Высшее сословие – дворянство – 1,5 % населения. 830 титулованных фамилий. Многие дворяне были помещиками, из них только 3% осуществили переход своих хозяйств на капиталистическую систему. Остальные разорялись, закладывали и продавали свои имения. Дворянство сохраняло ведущие позиции в земском самоуправлении, занимало руководящие чиновничьи должности в Гос. аппарате. Представители русского дворянства у дворца в Петровском парке на Коронационных торжествах 1896 года в Москве

Слайд 32

Купцы и духовенство составляли 0,5% населения, 2.5 % - казаки, 11 – мещане, Священник в группе учащихся Павловский Посад

Слайд 33

Под влиянием модернизации происходил распад старой сословной системы и формирование новой структуры общества. 2/3 дворянства стало безземельным. 30%-40% высшей бюрократии не имело собственных земельных владений. Так на основе дворянства сформировался слой государственной бюрократии, на содержание которого уходило 14% гос. бюджета.

Слайд 35

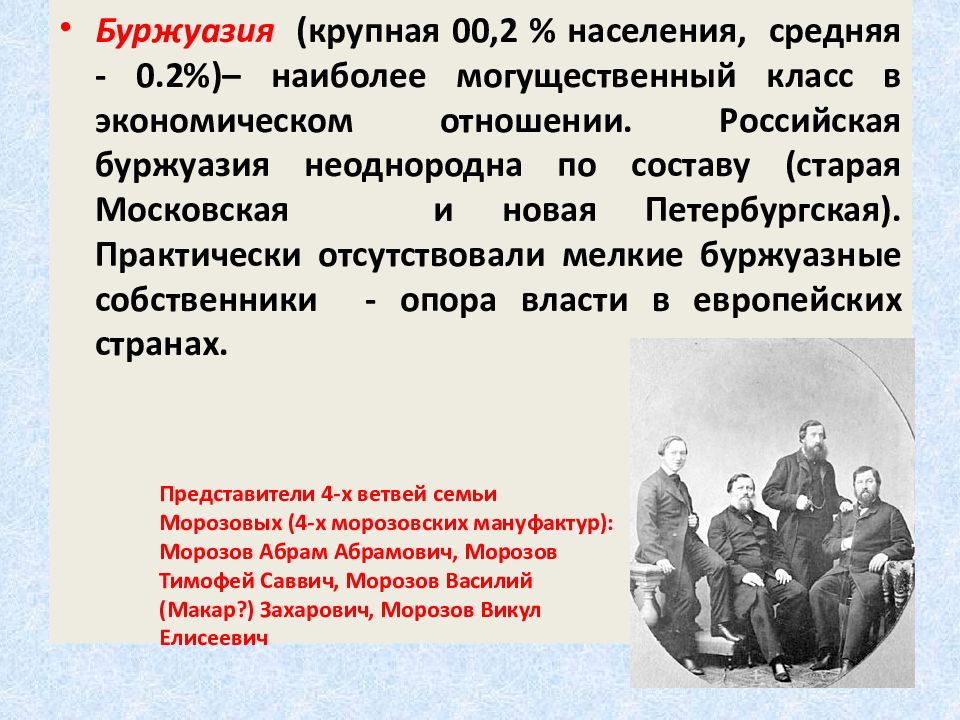

Буржуазия (крупная 00,2 % населения, средняя - 0.2%)– наиболее могущественный класс в экономическом отношении. Российская буржуазия неоднородна по составу (старая Московская и новая Петербургская). Практически отсутствовали мелкие буржуазные собственники - опора власти в европейских странах. Представители 4-х ветвей семьи Морозовых (4-х морозовских мануфактур): Морозов Абрам Абрамович, Морозов Тимофей Саввич, Морозов Василий (Макар?) Захарович, Морозов Викул Елисеевич

Слайд 36

Пролетариат – 13 млн наемных рабочих из них 2,8 потомственных. Большинство российских рабочих неграмотные и низко квалифицированные выходцы из деревни (маргиналы – люди, находящиеся в промежуточном между классами положении).

Слайд 37

Способствовало росту революционных настроений: высокая концентрация производства, низкие зарплаты, отсутствие законов по охране труда. (Рабочий день 11,5 часов, система штрафов, возможность хозяев предприятий уклонится от выплат пособий, пострадавшим на производстве, за участие в забастовках – тюремное заключение до 8 месяцев).

Последний слайд презентации: Социально-экономическое развитие России в начале XX в

Продолжалось формирование российской интеллигенции из разночинцев – 870 тыс. человек занято умственным трудом. Служащие конторы правления Товарищества мануфактур, основанных И.И.Скворцовым, в селе Середа Костромской губернии