Первый слайд презентации: Социально-экономическое развитие страны в конце XIX начале XX века

История России. XX - начало XXI века

Слайд 2: План :

Национальный и социальный состав населения. Многоукладность экономики. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Экономический кризис и депрессия в 1900-1908гг. Промышленный подъем 1908-1913гг. Отечественные предприниматели н. XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.

Слайд 3: Хронология темы

1900-1903 гг – экономический кризис. 1908-1913 гг – экономический подъём.

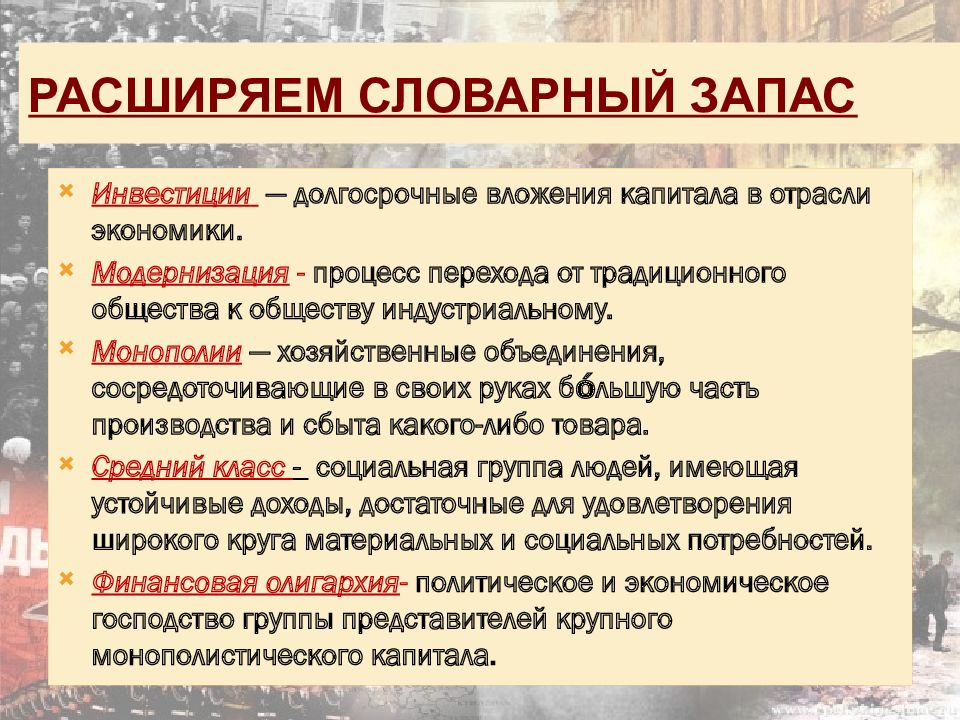

Слайд 4: Расширяем словарный запас

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики. Модернизация - процесс перехода от традиционного общества к обществу индустриальному. Монополии — хозяйственные объединения, сосредоточивающие в своих руках бо́льшую часть производства и сбыта какого-либо товара. Средний класс - социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Финансовая олигархия - политическое и экономическое господство группы представителей крупного монополистического капитала.

Слайд 5: Понятийный аппарат:

Модернизация инвестиции монополия картель синдикат т рест ф инансовая олигархия с редний класс индустриализация община отработочная система

Слайд 6: проблема

Каковы особенности социально-экономического развития России на рубеже веков? Россия – страна второго эшелона?

Слайд 7: Национальный и социальный состав населения

Численность населения к 1914 г. превышала 170 млн чел., из них ¾ проживало в европейской части страны. Огромные просторы за Уралом оставались слабо освоенными. Быстро росли города, а с ними и число городских жителей. Их насчитывалось уже более 14%, что, правда, было намного меньше, чем в развитых странах Запада. Состав населения Российской империи по переписи 1897 г.

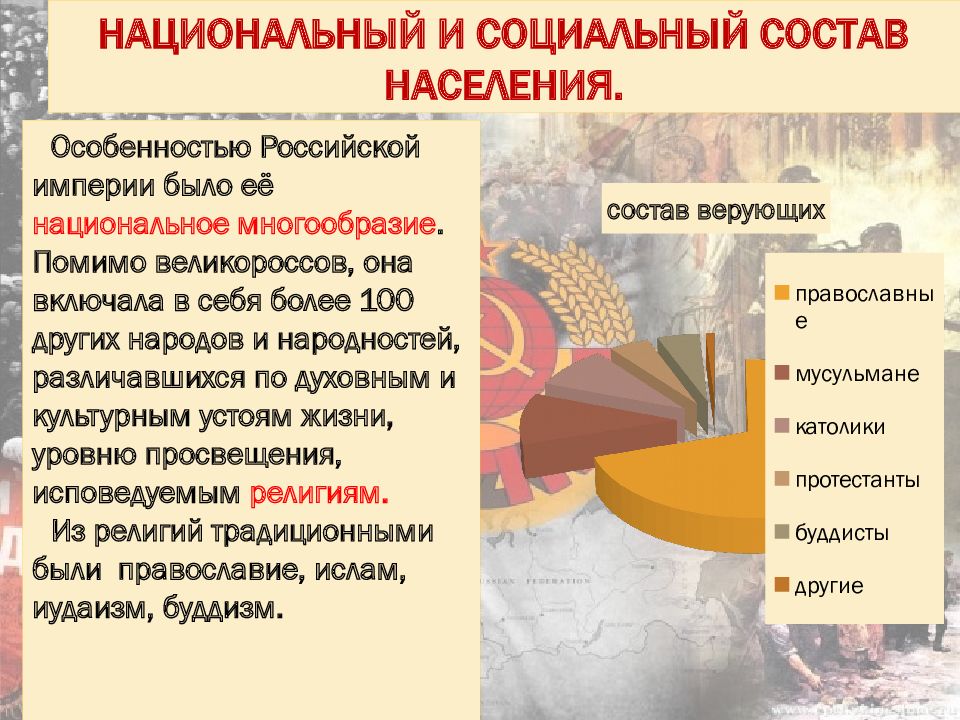

Слайд 9: Национальный и социальный состав населения

Особенностью Российской империи было её национальное многообразие. Помимо великороссов, она включала в себя более 100 других народов и народностей, различавшихся по духовным и культурным устоям жизни, уровню просвещения, исповедуемым религиям. Из религий традиционными были православие, ислам, иудаизм, буддизм.

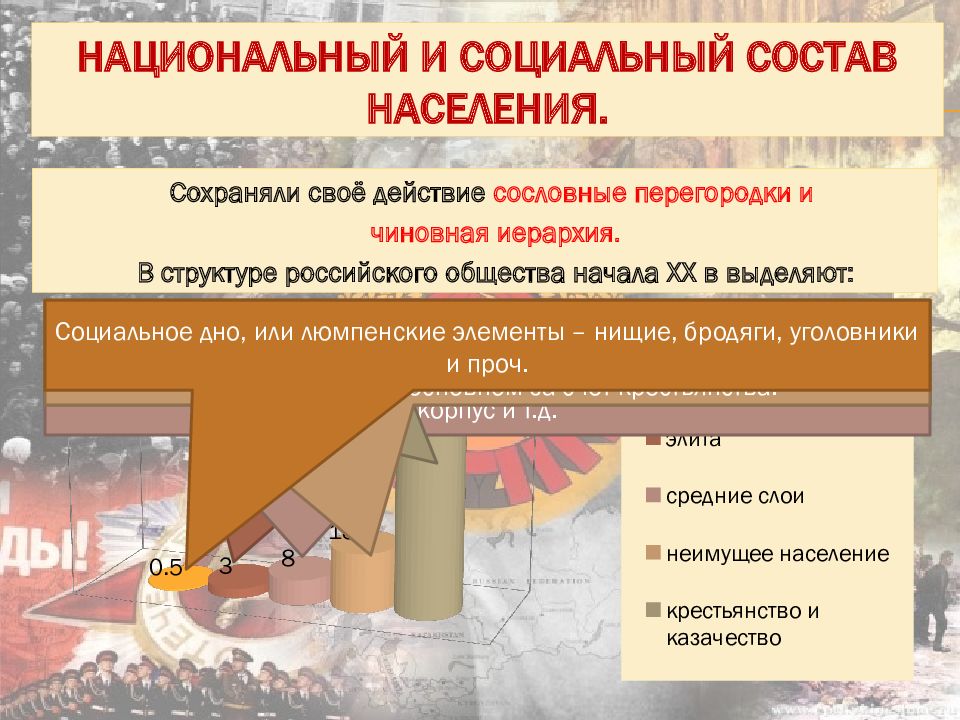

Слайд 10: Национальный и социальный состав населения

Сохраняли своё действие сословные перегородки и чиновная иерархия. В структуре российского общества начала XX в выделяют: Национальный и социальный состав населения. Господствующая элита – высший государственно-бюрократический аппарат, генералитет, помещики, буржуазия, верхи интеллигенции, архиереи церкви и т.п. Средние слои – основная часть гражданской и военной интеллигенции – среднее чиновничество, инженеры, техники, учителя, врачи,, офицерский корпус и т.д. Более половины крестьянства составляла беднота, остальные – зажиточные крестьяне и середняки приблизительно распределялись поровну, 3% из всех крестьян составляли казаки. Пролетарское, т.е. неимущее население – промышленные, транспортные, строительные, сельско-хозяйственные рабочие-батраки. Кадры рабочих формировались в основном за счёт крестьянства. Социальное дно, или люмпенские элементы – нищие, бродяги, уголовники и проч.

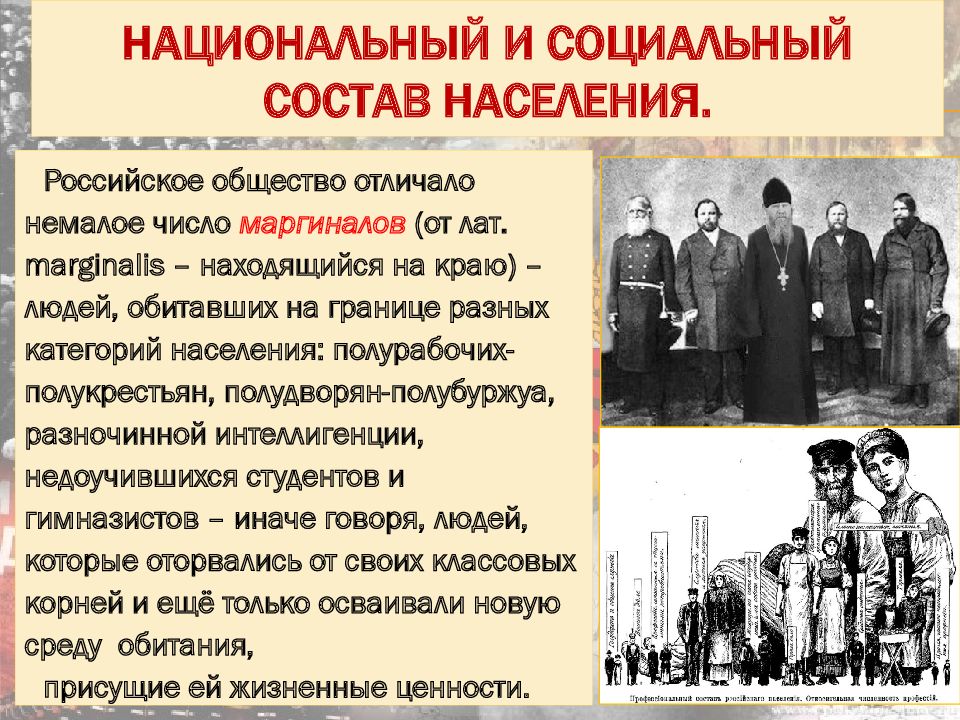

Слайд 11: Национальный и социальный состав населения

Российское общество отличало немалое число маргиналов (от лат. marginalis – находящийся на краю) – людей, обитавших на границе разных категорий населения: полурабочих-полукрестьян, полудворян-полубуржуа, разночинной интеллигенции, недоучившихся студентов и гимназистов – иначе говоря, людей, которые оторвались от своих классовых корней и ещё только осваивали новую среду обитания, присущие ей жизненные ценности. Национальный и социальный состав населения.

Слайд 12: Промышленность и банковская система

Основные направления модернизации: р азвитие металлургической, химической, машиностроительной отраслей промышленности р асширение железнодорожной сети государственные заказы, льготы строительство казенных заводов протекционистская таможенная политика привлечение иностранного капитала

Слайд 13: Многоукладность экономики

Российская экономика была многоукладной. Наряду с динамично развивавшимися частнокапиталистическим, монополистическим и государственно-монополистическим укладами существовали уклады, не охваченные модернизацией, — п атриархальный, полукрепостнический, мелкотоварный. Становление буржуазных структур в государствах 2-го э шелона началось позднее, чем в странах первой модели, но осуществлялось более интенсивно. Заимствование передового опыта стран «раннего капитализма» не только порождало проблемы, но было и своеобразным « преимуществом отсталости».

Слайд 14: Роль государства в экономической жизни страны

В начале XX века создаются особые государственно- капиталистические органы - Совещание по судостроительству, Съезд по делам прямых сообщений, и др., с помощью которых правительство, действуя в тесном контакте с руководителями монополий, регулировало производство. Через эти органы распределялись госзаказы, предоставлялись льготы, субсидии и т.п. Все большее значение в регулировании производства приобретает в это время и Государственный банк, оказывавший мощную финансовую поддержку тем монополистическим объединениям, в чьей деятельности было заинтересовано правительство.

Слайд 15: Роль государства в экономической жизни страны

Государству принадлежали 30 крупнейших заводов (Тульский, Ижевский, Обуховский ), 75% жел. дорог, почтовая и телеграфная связь, огромные площади земляных и лесных угодий. В 1908-13 гг. Россия переживала новый промышленный подъём, в экономике страны появляются монополистические предприятия: синдикаты « Продвагон », « Продуголь », «Гвоздь», «Кровля» и другие.

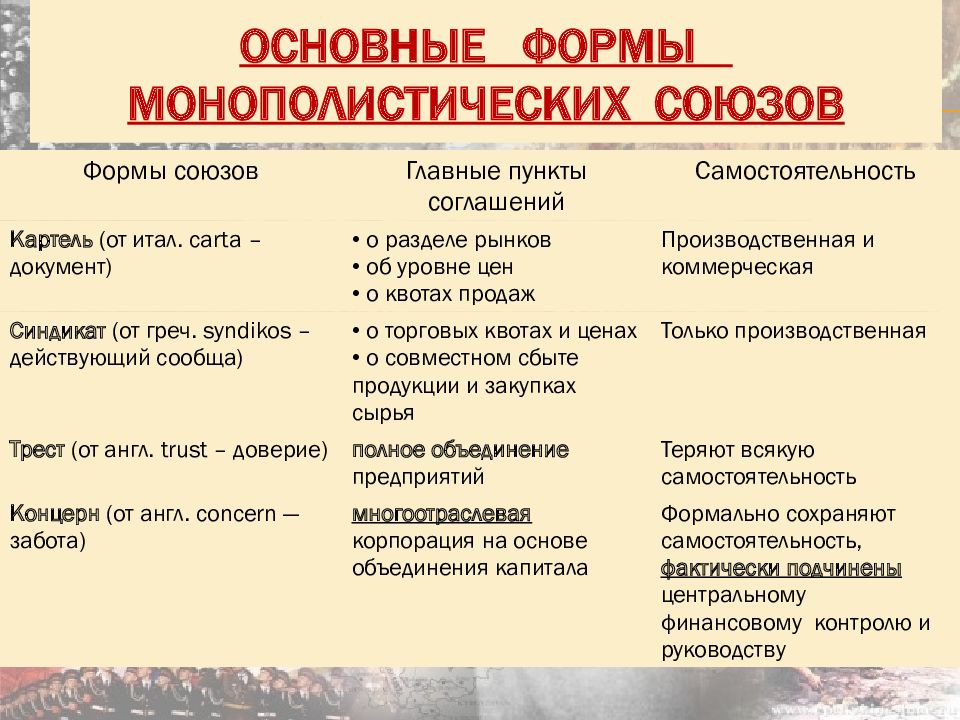

Слайд 16: Основные формы монополистических союзов

Формы союзов Главные пункты соглашений Самостоятельность Картель (от итал. carta – документ) о разделе рынков об уровне цен о квотах продаж Производственная и коммерческая Синдикат (от греч. syndikos – действующий сообща) о торговых квотах и ценах о совместном сбыте продукции и закупках сырья Только производственная Трест (от англ. trust – доверие) полное объединение предприятий Теряют всякую самостоятельность Концерн (от англ. concern — забота) многоотраслевая корпорация на основе объединения капитала Формально сохраняют самостоятельность, фактически подчинены центральному финансовому контролю и руководству

Слайд 17: Работа с картой

Изучите карту и определите основные промышленные центры России. Назовите самый распространенный вид монополий в России начала ХХ в. и укажите районы их размещения. Укажите районы размещения иностранного капитала, соотнесите их с перечнем отраслей промышленности данного региона.

Слайд 18: Промышленность и банковская система

Металлургический рынок России контролировали два промышленных гиганта: « Продамет » (1902 г.), объединявший заводы юга России, и объединение уральских промышленников «Кровля» (1903 г.). На долю первого синдиката приходилось около 80 % сбыта всего листового железа, стальных балок и швеллеров.

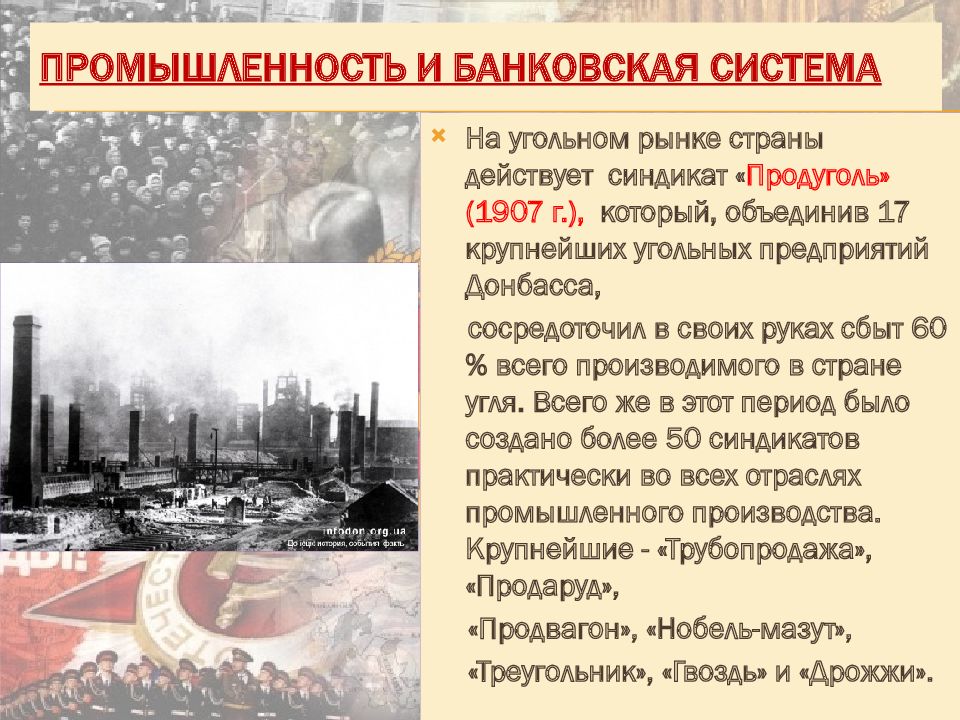

Слайд 19: Промышленность и банковская система

На угольном рынке страны действует синдикат « Продуголь » (1907 г.), который, объединив 17 крупнейших угольных предприятий Донбасса, сосредоточил в своих руках сбыт 60 % всего производимого в стране угля. Всего же в этот период было создано более 50 синдикатов практически во всех отраслях промышленного производства. Крупнейшие - « Трубопродажа », « Продаруд », « Продвагон », «Нобель-мазут», « Треугольник», «Гвоздь» и « Дрожжи ».

Слайд 20: Российский монополистический капитализм и его особенности

Другая характерная особенность русского капитализма выражалась в том, что отечественное производство в значительной степени базировалось на иностранных капиталах. Россия с её неисчерпаемыми запасами сырья и дешёвой рабочей силой чрезвычайно привлекала западноевропейскую буржуазию. Инвестиции — капиталовложения — в русскую промышленность, особенно в тяжёлую, приносили огромные прибыли, не сравнимые с прибылями от капиталовложений в своё — французское, английское, бельгийское — производство. К тому же, начиная с 1890-х гг. иностранные инвестиции всячески поощрялись русским правительством, заинтересованным в притоке финансовых средств. Российский монополистический капитализм и его особенности.

Слайд 21: Российский монополистический капитализм и его особенности

В результате в начале XX в. в таких определяющих отраслях производства, как горнодобывающая, металлообрабатывающая и машиностроительная, иностранные инвестиции превышали российские. Однако, нужно иметь в виду, что этот процесс отнюдь не ставил Россию в полную зависимость от западноевропейского капитала. Иностранные инвесторы, как правило, не создавали здесь своих, новых предприятий, а вкладывали средства в те, которые уже действовали, т.е. способствовали укреплению и развитию русского промышленного производства. Российский монополистический капитализм и его особенности.

Слайд 22: Промышленность и банковская система

Концентрация банковского капитала Вложение капитала в промышленность Сращивание банковского и промышленного капитала Финансовая олигархия Путилов А.И.

Слайд 23: Реформы С.Ю. Витте

В 1894 г. введена государственная винная монополия, ставшая основной доходной статьёй бюджета (365 млн. руб. в год). Были увеличены налоги, в первую очередь косвенные (они в 90-е годы выросли на 42,7 %). Был введён золотой стандарт, т.е. свободный размен рубля на золото. Последнее позволило привлечь иностранный капитал в российскую экономику, т.к. иностранные инвесторы могли теперь вывозить из России золотые рубли. Таможенный тариф ограждал отечественную промышленность от иностранной конкуренции, правительство поощряло частное предпринимательство. В годы экономического кризиса 1900 — 1903 гг. правительство щедро субсидировало и казённые, и частные предприятия. Получает распространение концессионная система, выдача казённых заказов предпринимателям на длительный срок по завышенным расценкам. Всё это было хорошим стимулятором отечественной промышленности.

Слайд 24: Экономический кризис и депрессия в 1900-1908 гг

В 1900-1903 гг. Россия вместе с другими развитыми странами переживает жестокий кризис, вызванный перепроизводством. Он начался с резкого падения цен на основные виды продукции и привел к не менее резкому сокращению производства. Всего за годы кризиса закрылось около трёх тысяч крупных и средних предприятий. Те же промышленники, которые победили в этой жестокой борьбе за выживание, начинают решительное наступление на права рабочих, заметно повышая уровень эксплутации. Именно в годы кризиса, потеряв многие из своих недавних завоеваний, пролетариат революционизируется; в его среде заметно усиливается влияние эсеров и социал-демократов; стачки всё чаще приобретают политический характер.

Слайд 25: Промышленный подъём 1908-1913 гг

Экономический застой продолжался до 1909 г., когда он сменился новым подъёмом. Россия вошла в пятёрку наиболее развитых промышленных стран. Оставаясь самодержавной монархией, Россия испытывала экономический подъём, активно торговала с западными странами. Широкое вложение финансовых средств привело к увеличению объёма производства в разных отраслях промышленности к 1913 г. в 513 раз. Удельный вес отечественной продукции на мировом рынке вырос почти вдвое. По темпам роста отдельных отраслей промышленности Россия обгоняла другие страны. Она занимала 2-е место в мире по добыче нефти, 4-е - по машиностроению, 5-е по добыче угля, железной руды и выплавке стали. В то же время по производству электроэнергии Россия стояла на 15-м месте, а некоторых отраслей промышленности (автомобиле-, самолётостроение и др.) вообще не было. В производстве товаров на душу населения Россия отставала от европейских капиталистических стран и США в 5-10 раз.

Слайд 26: Доля России в мировом промышленном производстве в %

Страна 1881-1885 1896-1900 1913 Россия 3,4 5,0 5,3 США 28,6 30,1 35,8 Великобритания 26,6 19,5 14,0 Германия 13,9 16,6 15,7 Франция 8,6 7,1 6,4 О чем свидетельствуют статистические данные?

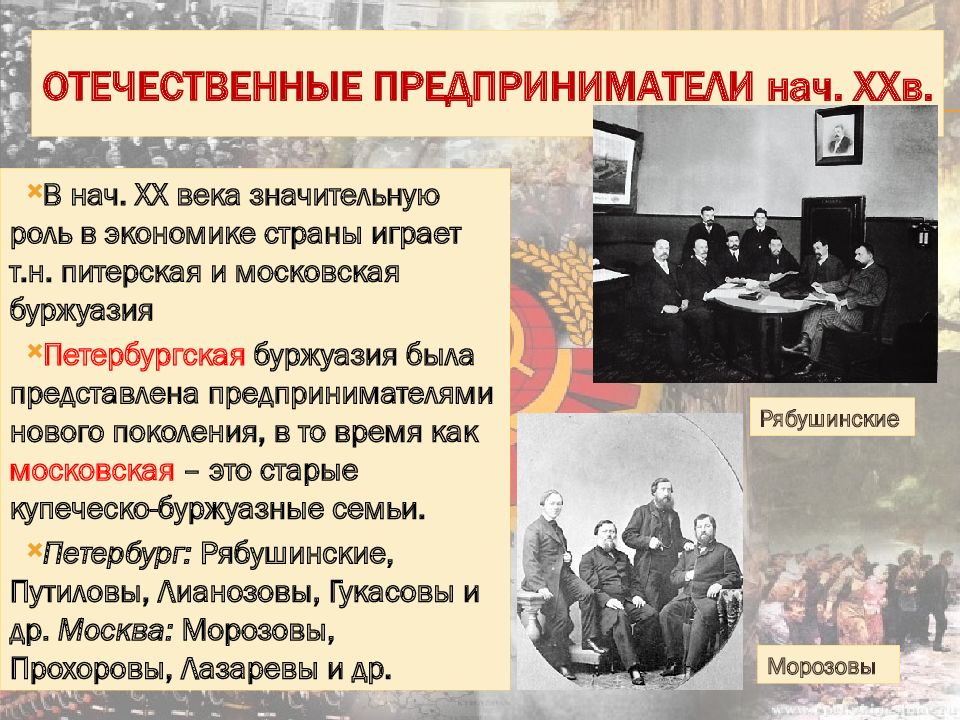

Слайд 28: Отечественные предприниматели нач. XX в

В нач. XX века значительную роль в экономике страны играет т.н. питерская и московская буржуазия Петербургская буржуазия была представлена предпринимателями нового поколения, в то время как московская – это старые купеческо-буржуазные семьи. Петербург: Рябушинские, Путиловы, Лианозовы, Гукасовы и др. Москва: Морозовы, Прохоровы, Лазаревы и др. Морозовы Рябушинские

Слайд 29: Особенности развития сельского хозяйства

Аграрный сектор, несмотря на ускоренное развитие промышленности, оставался ведущим по удельному весу в экономике страны. Буржуазная эволюция затронула и сельское хозяйство. Однако капиталистические отношения в этой сфере формировались значительно медленнее, чем в промышленности. Это объяснялось сохранением помещичьего землевладения и крестьянского малоземелья, агротехнической отсталостью и общинными отношениями в деревне. Между тем, рост промышленных центров и городского населения, развитие транспортной сети, втягивание России в систему мирового хозяйства способствовали увеличению спроса на сельскохозяйственную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Особенности развития сельского хозяйства.

Слайд 30: Особенности развития сельского хозяйства

Для сельского хозяйства, в котором было занято 82% населения, были характерны : зерновая специализация, маломощность крестьянских хозяйств, сохранение феодальных пережитков (помещичье землевладение, общинная система пользования землей). Хотя Россия и занимала одно из первых мест в мире по производству ржи и пшеницы, уровень ведения хозяйства оставался низким, часто случались неурожаи и голод. В среде крестьян усиливалось расслоение. Аграрный вопрос был одним из самых острых.

Слайд 31: Сельское хозяйство

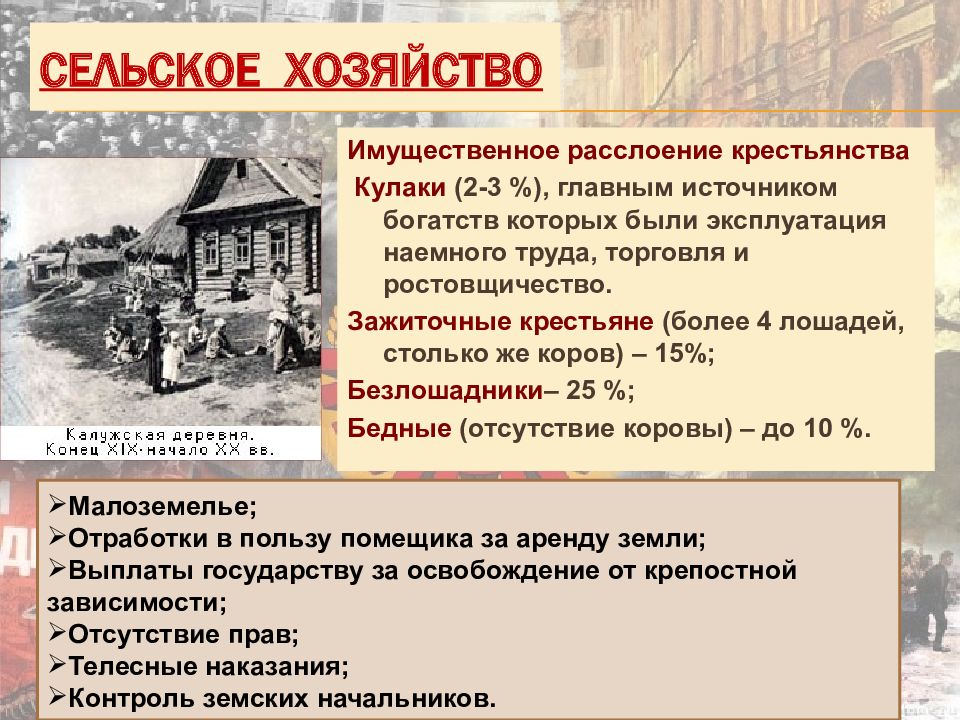

Имущественное расслоение крестьянства Кулаки (2-3 %), главным источником богатств которых были эксплуатация наемного труда, торговля и ростовщичество. Зажиточные крестьяне (более 4 лошадей, столько же коров) – 15%; Безлошадники – 25 %; Бедные (отсутствие коровы) – до 10 %. Малоземелье; Отработки в пользу помещика за аренду земли; Выплаты государству за освобождение от крепостной зависимости; Отсутствие прав; Телесные наказания; Контроль земских начальников.

Слайд 32

В России в начале XX в. существовали различные формы землевладения и землепользования. В частном землевладении по-прежнему был велик удельный вес помещичьих латифундий. В большинстве из них осуществлялась капиталистическая реорганизация, применялся вольнонаемный труд, повышался агротехнический уровень, что приводило к увеличению товарности и рентабельности хозяйства. Некоторые помещики продолжали отдавать часть земли в аренду, получая плату в форме отработков. В 20% помещичьих имений сохранялись полукрепостнические методы эксплуатации. Новая форма землевладения сложилась после покупки земли банками, монополиями и некоторыми буржуазными династиями ( Рябушинские, Морозовы и др.). Эти владельцы вели хозяйство по капиталистическому типу. Примерно половина частновладельческого земельного фонда страны принадлежала крестьянам. Однако на одно крестьянское хозяйство приходилось около 7 десятин земли, что было недостаточно для ведения рентабельного и товарного хозяйства. Поэтому они были вынуждены арендовать землю у помещика. Высокая арендная плата в совокупности с выкупными платежами (до 1906 г.) не позволяла большинству крестьян (около 85%) развернуть рентабельное производство. Их хозяйство имело полунатуральный характер. Только 15 % крестьян (в России их называли кулаками) вели товарное производство.

Слайд 33: Сельское хозяйство

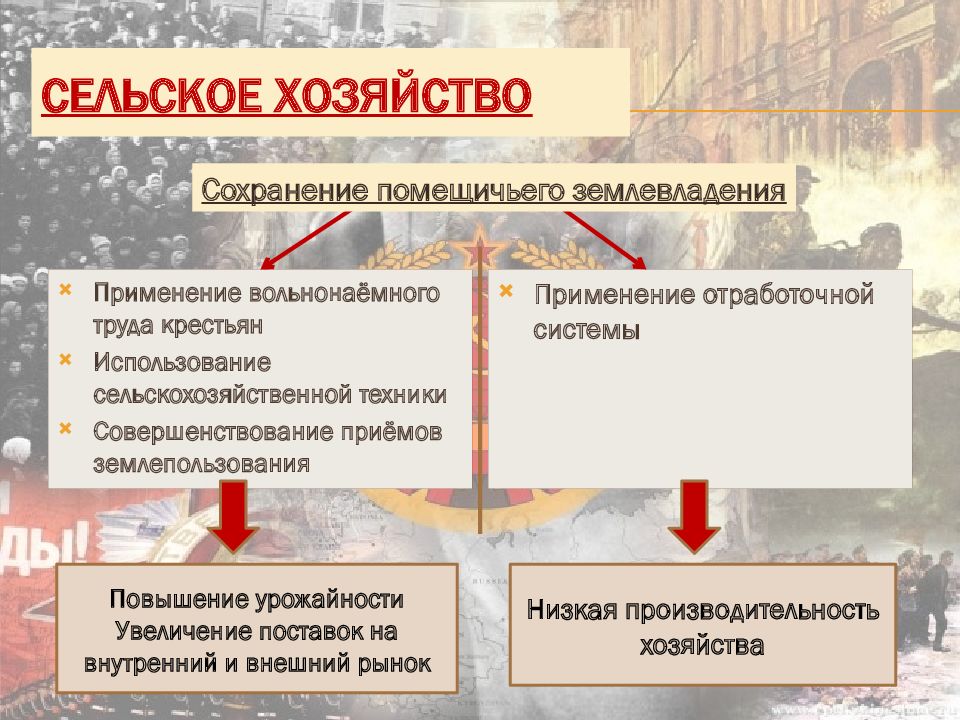

Применение вольнонаёмного труда крестьян Использование сельскохозяйственной техники Совершенствование приёмов землепользования Применение отработочной системы Сохранение помещичьего землевладения Повышение урожайности Увеличение поставок на внутренний и внешний рынок Низкая производительность хозяйства

Слайд 34

В деревню постепенно проникали капиталистические отношения, что приводило к социальному расслоению в ней. В целом крестьянство давало 53% сельскохозяйственной продукции. Развитие отдельных крестьянских хозяйств проявлялось в применении многопольной системы севооборота, использовании первых сельскохозяйственных машин (жнейки) и создании (после аграрной реформы) кредитной, закупочной и сбытовой кооперации. Вместе с тем в основном русская деревня оставалась отсталой. Агротехнические новшества внедрялись крайне медленно. Методы обработки земли, как правило, оставались рутинными. Урожайность была крайне низкой.

Слайд 35

Климатические условия по-прежнему предопределяли состояние сельского хозяйства. Неурожаи начала XX в. привели к массовому голоду в русской деревне. Наоборот, урожайные 1909-1910 гг. способствовали оживлению крестьянского хозяйства и всей экономики страны. Проникновение капитализма в сельское хозяйство определяло поступательное развитие. Особенно оно усилилось после аграрной реформы 1906-1910 гг. С 1900 по 1913 г. общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза. По валовому сбору хлебов Россия стояла на 1-м месте в мире. Возросло производство технических культур (во многом за счет развития хлопководства в Средней Азии и Закавказье). В 2,5 раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Заметные сдвиги произошли в техническом и агрикультурном перевооружении сельского хозяйства. Аграрный сектор стал доходной отраслью российской экономики.

Слайд 36: проблема

Каковы особенности социально-экономического развития России на рубеже веков? Россия – страна второго эшелона?

Слайд 37: Социально-экономические проблемы, определившие особенность российской модернизации:

в социальной сфере - устаревшая социальная структура и рост социальной напряженности; в экономической сфере – в области промышленности и сельского хозяйства – разнообразие укладов хозяйственной деятельности: капитализм в промышленности и феодализм в сельском хозяйстве; отставание от ведущих стран Запада; высокая степень регулирования экономики со стороны государства.

Слайд 38

I эшелон II эшелон III эшелон Время вступления на путь капиталист. развития раннее позднее позднейшее Направление развития Изнутри, снизу В основном изнутри, сверху и снизу Извне, сверху Характер развития эволюционный Догоняющий революцион-ный Догоняющий зависимый Уровень развития высокий средний низкий

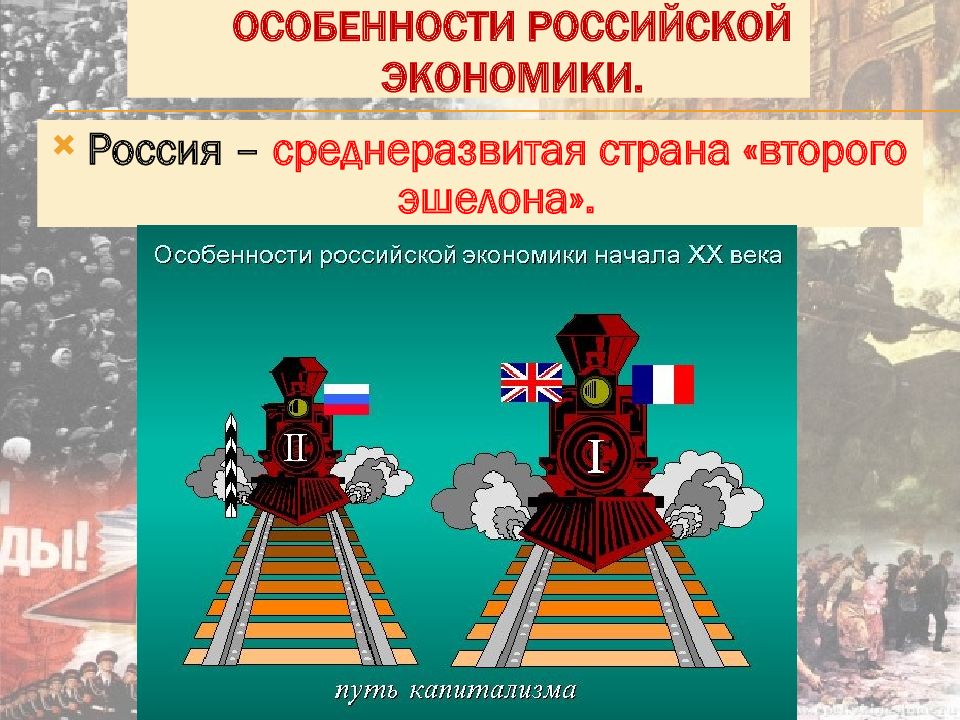

Слайд 39: Особенности российской экономики

Россия – среднеразвитая страна «второго эшелона».

Слайд 40

Вывод: Россия уверенно входила в пятёрку мировых лидеров, но намного отставала от них по уровню промышленного производства.

Последний слайд презентации: Социально-экономическое развитие страны в конце XIX начале XX века: Домашнее задание:

§ 1, презентация + самостоятельно выписать «Особенности развития сельского хозяйства» + одно задание на выбор (письменно) Составьте диаграмму «Социальная структура российского общества». Охарактеризуйте специфику социальной структуры. Составьте план ответа по теме «Модернизация в России ». Запишите в таблицу «Успехи и трудности модернизации России в н. 20 в.» Составьте тест на тему «Социально-экономическое развитие России на рубеже веков» с использованием иллюстраций.