Первый слайд презентации

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Зайцев Анатолий Александрович, д. э. н., профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016

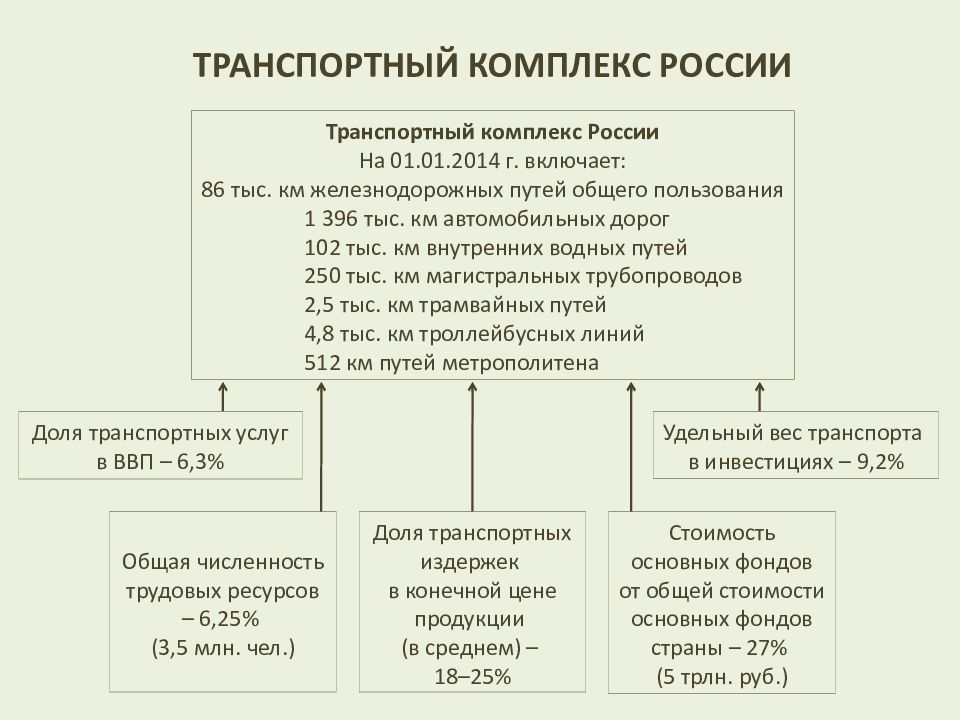

Слайд 2: ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Транспортный комплекс России На 01.01.2014 г. включает: 86 тыс. км железнодорожных путей общего пользования 1 396 тыс. км автомобильных дорог 102 тыс. км внутренних водных путей 250 тыс. км магистральных трубопроводов 2,5 тыс. км трамвайных путей 4,8 тыс. км троллейбусных линий 512 км путей метрополитена Доля транспортных услуг в ВВП – 6,3% Общая численность трудовых ресурсов – 6,25% (3,5 млн. чел.) Доля транспортных издержек в конечной цене продукции (в среднем) – 18–25% Стоимость основных фондов от общей стоимости основных фондов страны – 27% (5 трлн. руб.) Удельный вес транспорта в инвестициях – 9,2%

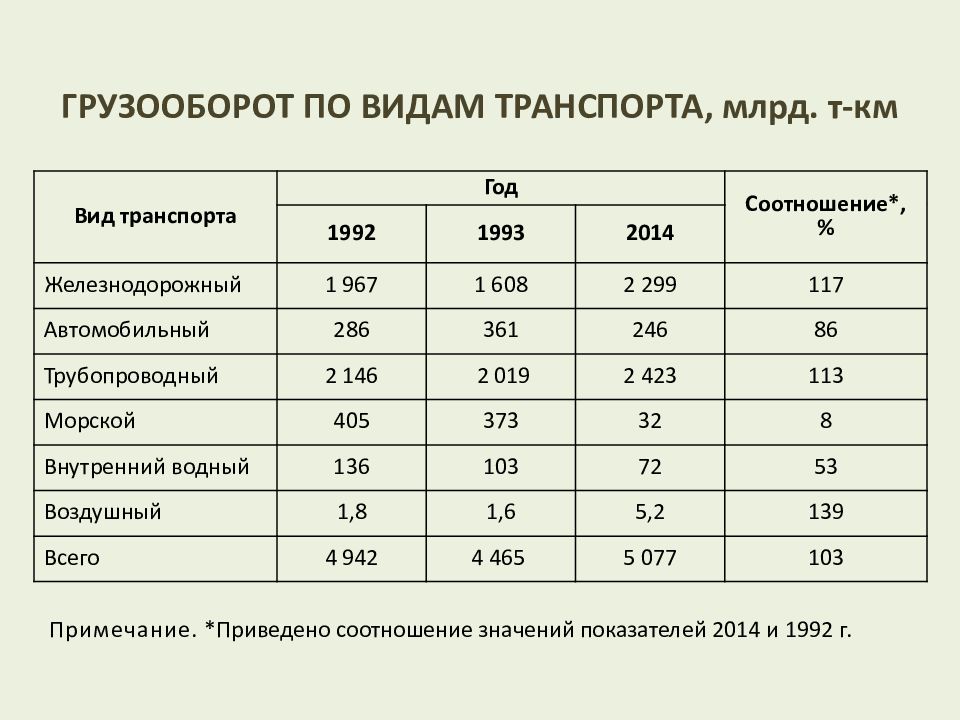

Вид транспорта Год Соотношение*, % 1992 1993 2014 Железнодорожный 1 967 1 608 2 299 117 Автомобильный 286 361 246 86 Трубопроводный 2 146 2 019 2 423 113 Морской 405 373 32 8 Внутренний водный 136 103 72 53 Воздушный 1,8 1,6 5,2 139 Всего 4 942 4 465 5 077 103 Примечание. *Приведено соотношение значений показателей 2014 и 1992 г.

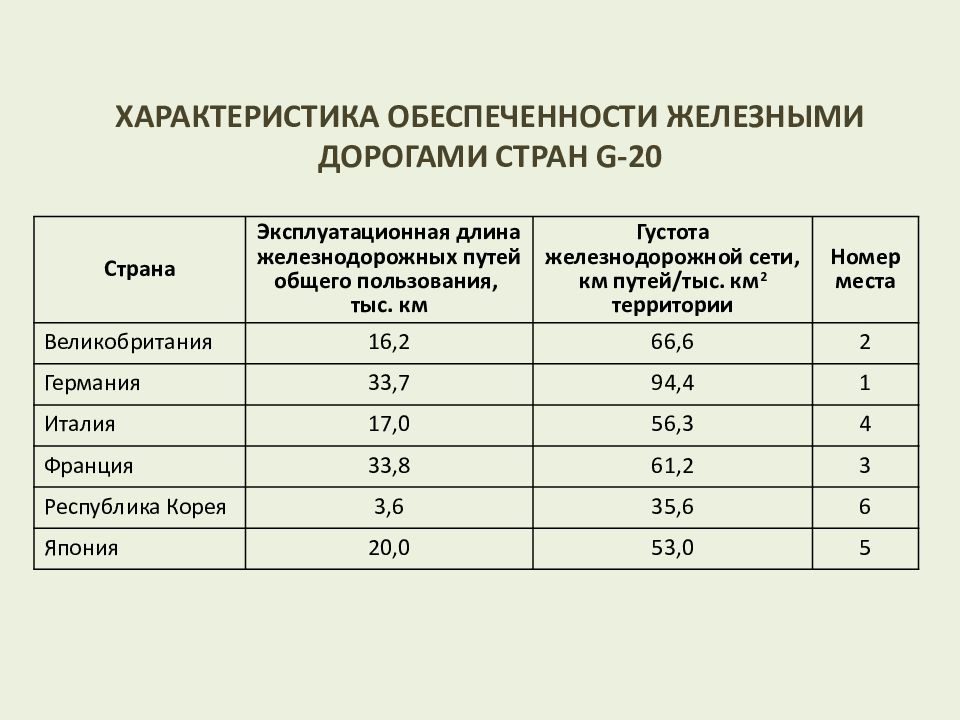

Страна Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, тыс. км Густота железнодорожной сети, км путей/тыс. км 2 территории Номер места Великобритания 16,2 66,6 2 Германия 33,7 94,4 1 Италия 17,0 56,3 4 Франция 33,8 61,2 3 Республика Корея 3,6 35,6 6 Япония 20,0 53,0 5

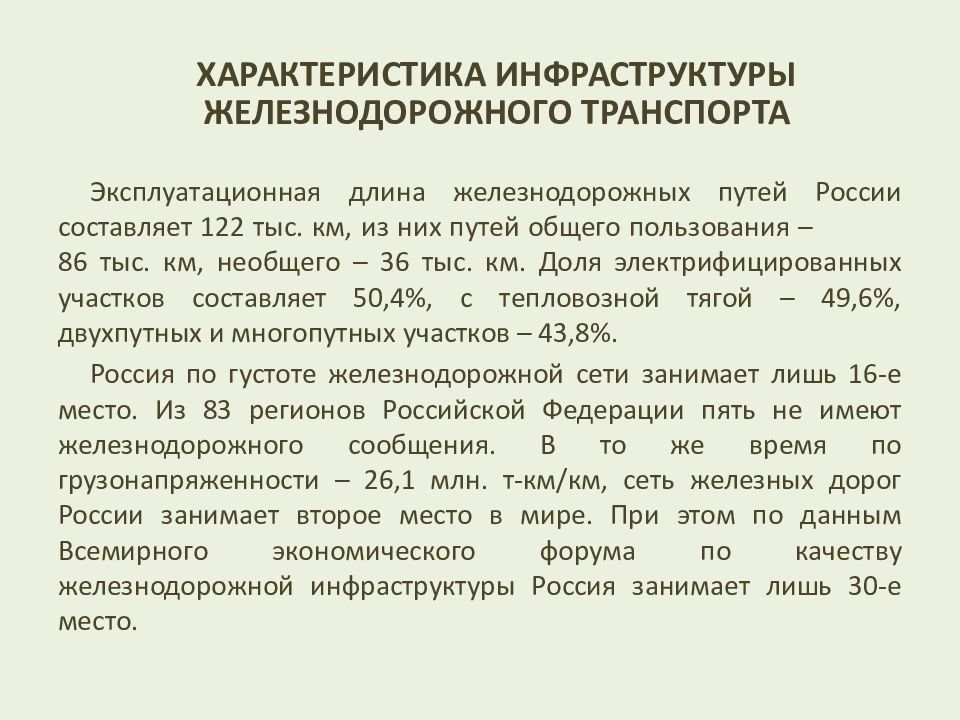

Эксплуатационная длина железнодорожных путей России составляет 122 тыс. км, из них путей общего пользования – 86 тыс. км, необщего – 36 тыс. км. Доля электрифицированных участков составляет 50,4%, с тепловозной тягой – 49,6%, двухпутных и многопутных участков – 43,8%. Россия по густоте железнодорожной сети занимает лишь 16-е место. Из 83 регионов Российской Федерации пять не имеют железнодорожного сообщения. В то же время по грузонапряженности – 26,1 млн. т-км/км, сеть железных дорог России занимает второе место в мире. При этом по данным Всемирного экономического форума по качеству железнодорожной инфраструктуры Россия занимает лишь 30-е место.

Слайд 6: ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

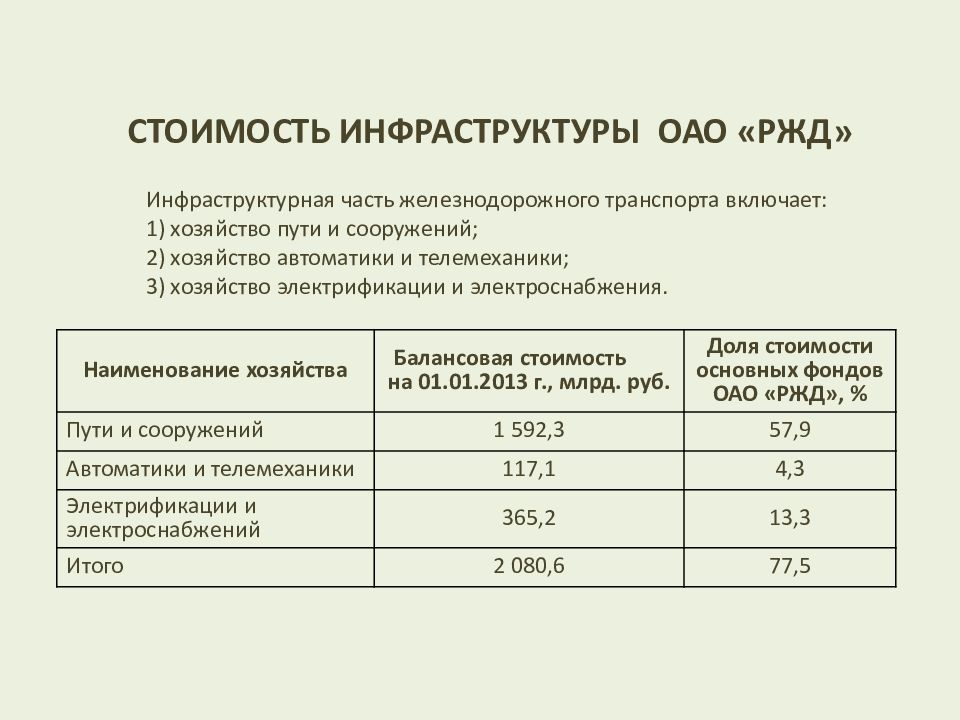

В настоящее время 8,9% эксплуатационной длины железных дорог относится к категории «узких» мест»; к 2020 г. значение этого показателя возрастет до 19,2 тыс. км. Это станет серьезным барьером развития экономики страны. Инфраструктура представляет важнейшее звено железнодорожного транспорта и в стоимостном выражении: занимает львиную долю стоимости основных фондов ОАО « РЖД ». Балансовая стоимость инфраструктуры на 01.01.2013 г. составляла 2 080,6 млрд. руб., или 77,5% стоимости основных фондов компании.

Слайд 7: СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО « РЖД »

Наименование хозяйства Балансовая стоимость на 01.01.2013 г., млрд. руб. Доля стоимости основных фондов ОАО « РЖД », % Пути и сооружений 1 592,3 57,9 Автоматики и телемеханики 117,1 4,3 Электрификации и электроснабжений 365,2 13,3 Итого 2 080,6 77,5 Инфраструктурная часть железнодорожного транспорта включает: 1) хозяйство пути и сооружений; 2) хозяйство автоматики и телемеханики; 3) хозяйство электрификации и электроснабжения.

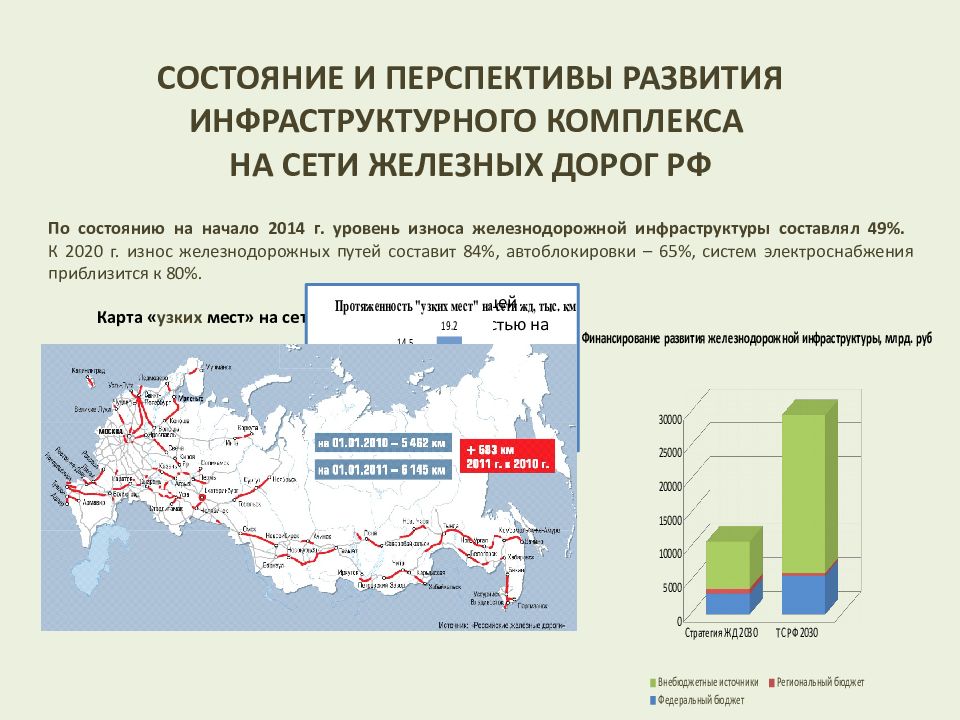

Слайд 8: Состояние и перспективы развития инфраструктурного комплекса на сети железных дорог РФ

По состоянию на начало 2014 г. уровень износа железнодорожной инфраструктуры составлял 49%. К 2020 г. износ железнодорожных путей составит 84%, автоблокировки – 65%, систем электроснабжения приблизится к 80%. Карта « узких мест» на сети железных дорог России Участки с лимитирующей пропускной способностью на сети жд: 2011 г. – 6,1 тыс. км 2015 г. – 14,5 тыс. км 2020 г. – 19,2 тыс. км

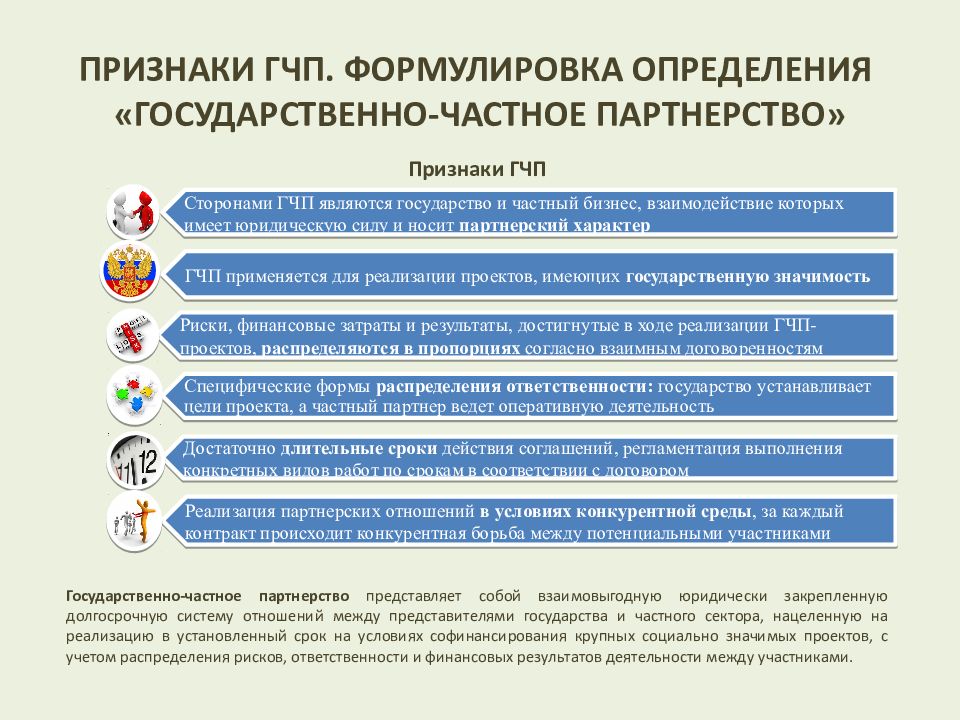

Слайд 9: Признаки ГЧП. формулировка определения «государственно-частное партнерство »

Признаки ГЧП Государственно-частное партнерство представляет собой взаимовыгодную юридически закрепленную долгосрочную систему отношений между представителями государства и частного сектора, нацеленную на реализацию в установленный срок на условиях софинансирования крупных социально значимых проектов, с учетом распределения рисков, ответственности и финансовых результатов деятельности между участниками.

Слайд 10: Мировой опыт применения ГЧП для реализации инфраструктурных проектов на транспорте

Географическое распределение транспортных ГЧП -проектов в % от общего количества и в % совокупных инвестиций, 2011 г. Распределение реализованных инфраструктурных проектов ГЧП по количеству и по объемам инвестиций в период с 1990 по 2011 гг., % За последние 20 лет транспортные проекты на принципах ГЧП реализованы в 86 странах мира

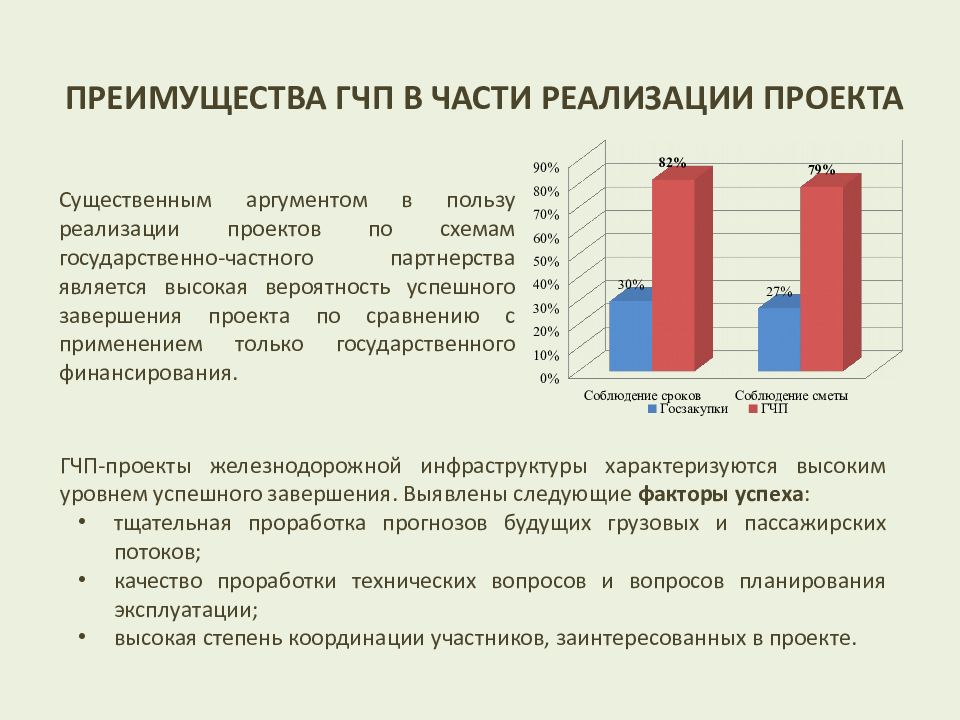

Слайд 11: Преимущества ГЧП в части реализации проекта

Существенным аргументом в пользу реализации проектов по схемам государственно-частного партнерства является высокая вероятность успешного завершения проекта по сравнению с применением только государственного финансирования. ГЧП-проекты железнодорожной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем успешного завершения. Выявлены следующие факторы успеха : тщательная проработка прогнозов будущих грузовых и пассажирских потоков ; качество проработки технических вопросов и вопросов планирования эксплуатации ; высокая степень координации участников, заинтересованных в проекте.

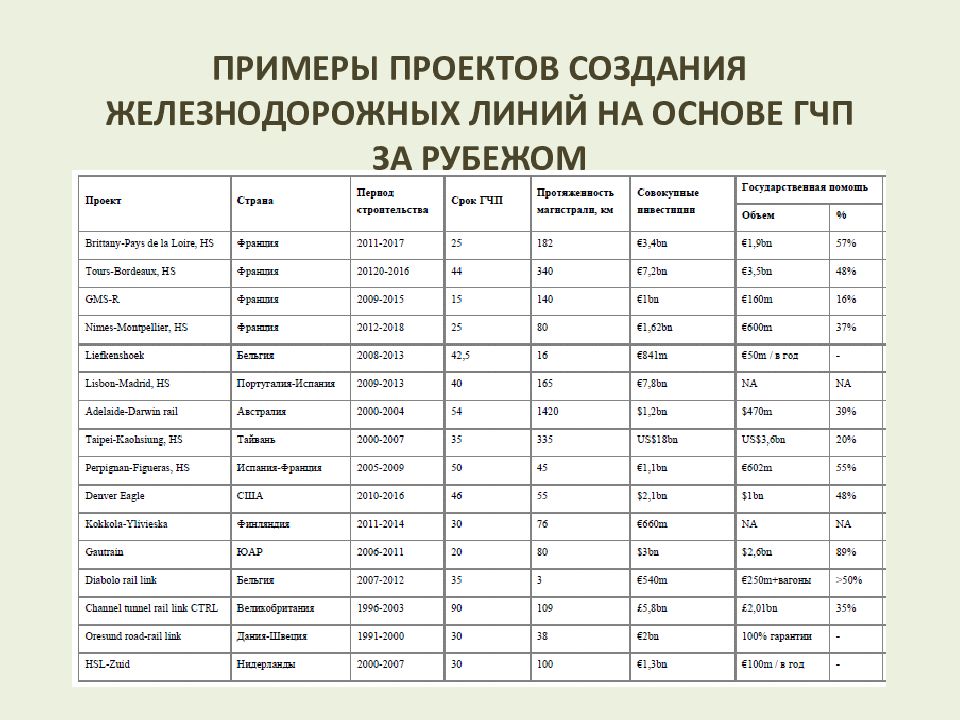

Слайд 12: Примеры проектов создания железнодорожных линий на основе ГЧП за рубежом

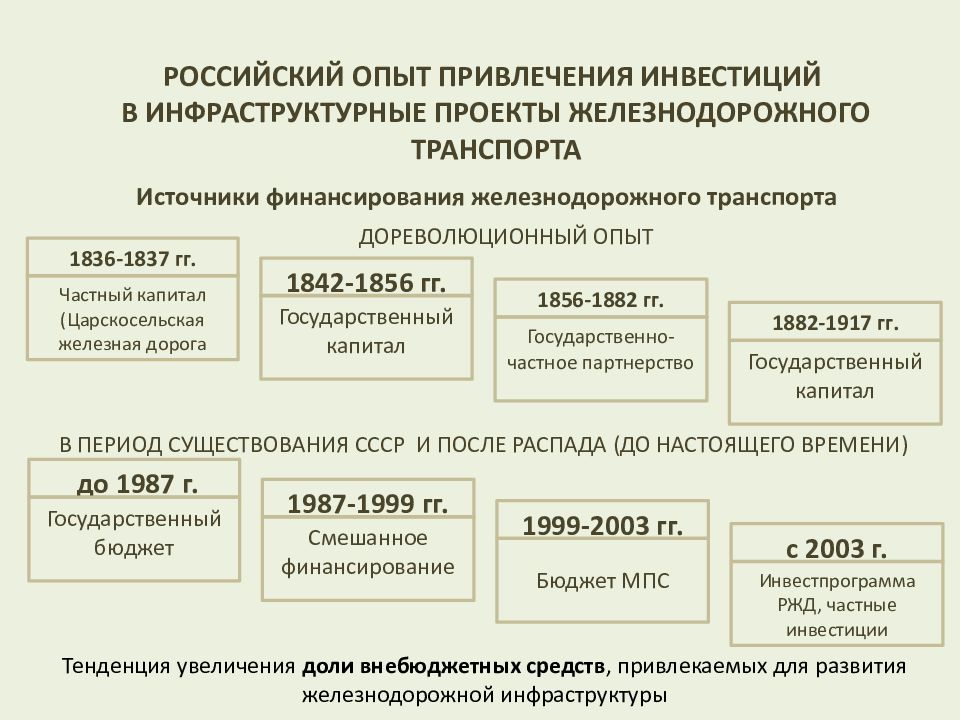

Слайд 13: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Источники финансирования железнодорожного транспорта 1842-1856 гг. Государственный капитал 1836-1837 гг. Частный капитал ( Царскосельская железная дорога 1856-1882 гг. Государственно-частное партнерство 1882-1917 гг. Государственный капитал Дореволюционный опыт 1987-1999 гг. Смешанное финансирование до 1987 г. Государственный бюджет 1999-2003 гг. Бюджет МПС с 2003 г. Инвестпрограмма РЖД, частные инвестиции В период существования ссср и После распада (до настоящего времени) Тенденция увеличения доли внебюджетных средств, привлекаемых для развития железнодорожной инфраструктуры

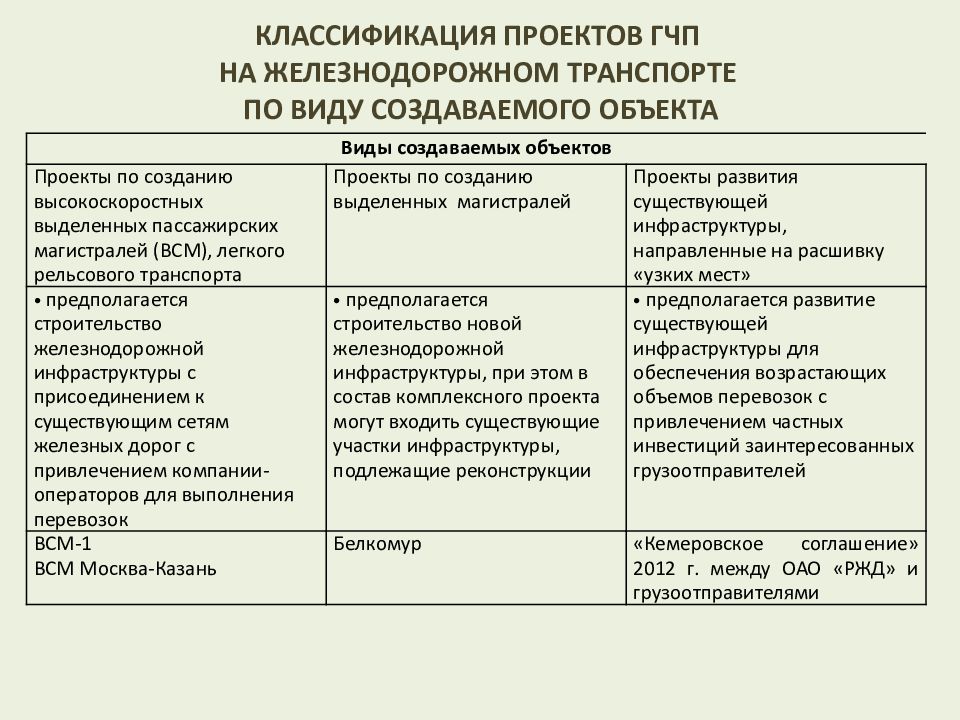

Слайд 14: Классификация проектов ГЧП на железнодорожном транспорте по виду создаваемого объекта

Виды создаваемых объектов Проекты по созданию высокоскоростных выделенных пассажирских магистралей ( ВСМ ), легкого рельсового транспорта Проекты по созданию выделенных магистралей Проекты развития существующей инфраструктуры, направленные на расшивку «узких мест» предполагается строительство железнодорожной инфраструктуры с присоединением к существующим сетям железных дорог с привлечением компании-операторов для выполнения перевозок предполагается строительство новой железнодорожной инфраструктуры, при этом в состав комплексного проекта могут входить существующие участки инфраструктуры, подлежащие реконструкции предполагается развитие существующей инфраструктуры для обеспечения возрастающих объемов перевозок с привлечением частных инвестиций заинтересованных грузоотправителей ВСМ-1 ВСМ Москва-Казань Белкомур «Кемеровское соглашение» 2012 г. между ОАО « РЖД » и грузоотправителями

Слайд 15: Отказ от «догоняющей» модели развития

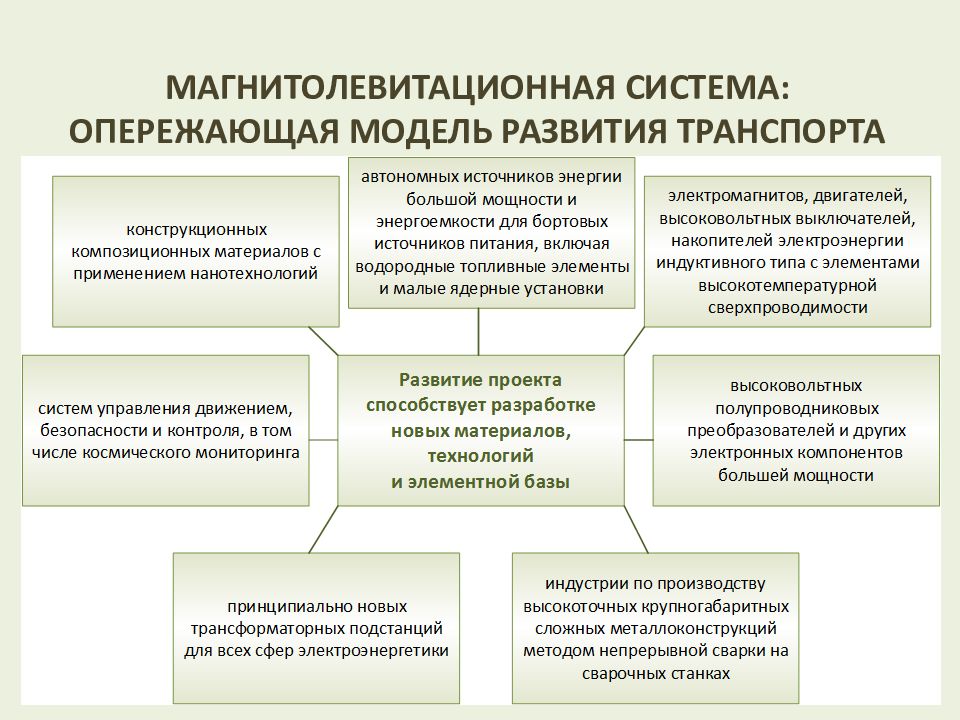

Для наземного транспорта – замена технологии «колесо-рельс» на магнитолевитационную

Слайд 16: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА РФ

Создать транспортные коридоры Восток - Запад, Север – Юг, кратно превышающие по провозной способности существующие магистрали за счет применения инновационной транспортной технологии. Частный капитал – основа финансирования проектов опережающей модели развития.

Слайд 19: ЭВОЛЮЦИЯ ПАССАЖИРСКОГО МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Сверхскоростной Высокоскоростной Городской Технологическая скорость Более 550 км/ч До 200 км/ч До 110 км/ч Особенности расстояние между станциями в пределах 30 км; соответствует плану сети междугородних и международных железных дорог расстояние между станциями 5-8 км; соответствует плану мегаполисов между прилегающими городами ( мегаполисная железная дорога) расстояние между станциями 1-2 км; соответствует городскому транспортному плану (городская и легковесная железная дорога) Концепция Стадия технической разработки Стадия развития основной технологии и маломерной модели (2020 г. – разработка прототипа поезда) Обеспечение проектирования с улучшением технических характеристик на основе технологии городского транспорта (изготовление поезда – 3 года, подтверждение технических характеристик – 2 года) Этап коммерческого использования (2013 г. – эксплуатация в аэропорту Ичхон )

Слайд 21

Отечественная транспортная система на основе магнитной левитации Ориентированные фундаментальные исследования: Результаты реализации: 5 грантов РФФИ в интересах ОАО «РЖД» по направлению «Транспортные системы на магнитном подвесе» на 15,8 млн. рублей в 2012 – 2014 гг. Научные основы создания отечественной транспортной системы на магнитном подвесе (4 патента на основные узлы и способы) План научно-технического развития ОАО «РЖД» в 2014- 2015 гг. «Разработка экспериментального образца транспортной платформы на магнитном подвесе » на 29,0 млн. рублей Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС) ПГУПС, ОАО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», ОАО «НСД» 1. Экспериментальное подтверждение: возможности создания новой транспортной системы на базе отечественных разработок и технологий; возможности левитации на малых скоростях. 2. Оценка коммерческой, технологической и макроэкономической эффективности контейнерной линии Санкт-Петербург- Москва на основе магнитной левитации. 3. Проработка вариантов государственно-частного партнерства. 4. Проектирование контейнерной линии Санкт-Петербург- Москва. Исполнители: I этап. Создание прототипа Срок: 2015 – 2016 гг. II этап. Строительство опытного участка Срок: 2016 – 2017 гг. III этап. Разработка проекта Контейнерного моста Санкт-Петербург - Москва Срок: 2017 - 2022 гг.

Слайд 22: Универсальность магнитолевитационной технологии и ее преимущества перед технологией «колесо-рельс»

для городских пассажирских перевозок; для городских грузовых перевозок; для пригородно-городских пассажирских перевозок; для магистральных пассажирских перевозок; для магистральных грузовых перевозок; смена парадигмы строительства новых портов и модернизации существующих.

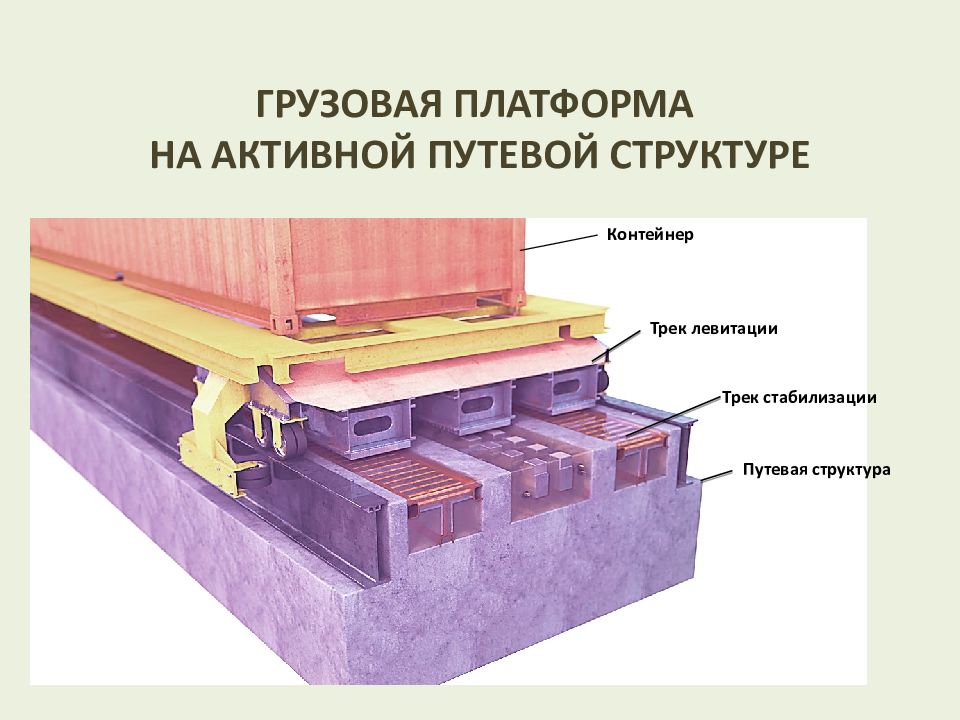

Слайд 23: Грузовая платформа на активной путевой структуре

Контейнер Трек левитации Трек стабилизации Путевая структура

Слайд 24: МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ М. Ю. СОКОЛОВ знакомится с конструкцией грузовой Магнитолевитационной транспортной Платформы

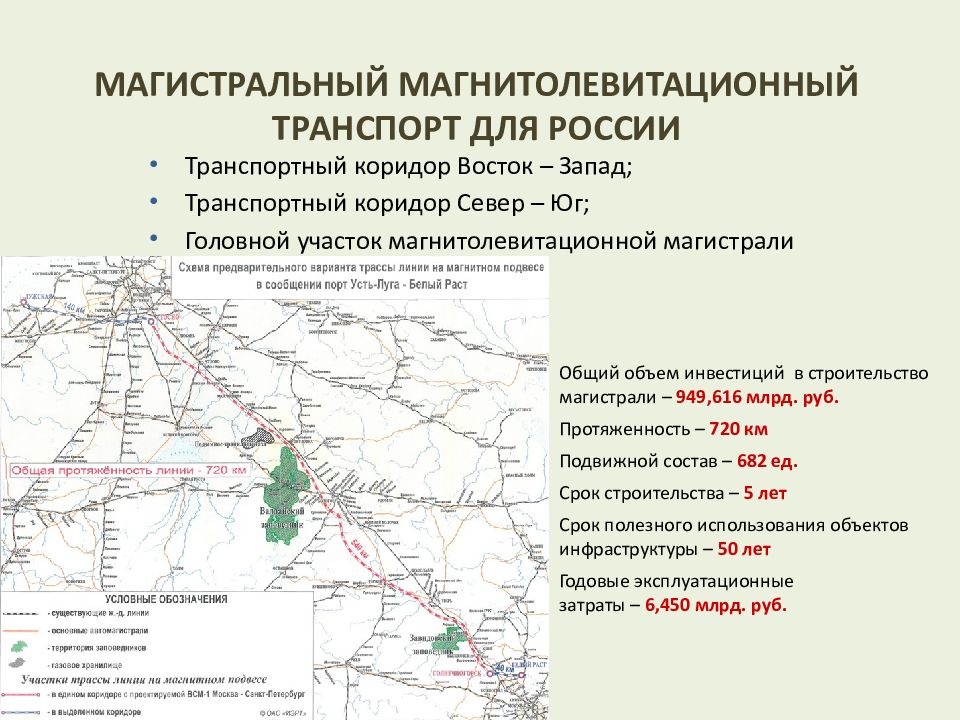

Слайд 25: Магистральный магнитолевитационный транспорт для России

Транспортный коридор Восток – Запад; Транспортный коридор Север – Юг; Головной участок магнитолевитационной магистрали «Порт Усть-Луга – терминалы Москвы» Общий объем инвестиций в строительство магистрали – 949,616 млрд. руб. Протяженность – 720 км Подвижной состав – 682 ед. Срок строительства – 5 лет Срок полезного использования объектов инфраструктуры – 50 лет Годовые эксплуатационные затраты – 6,450 млрд. руб.

Слайд 26

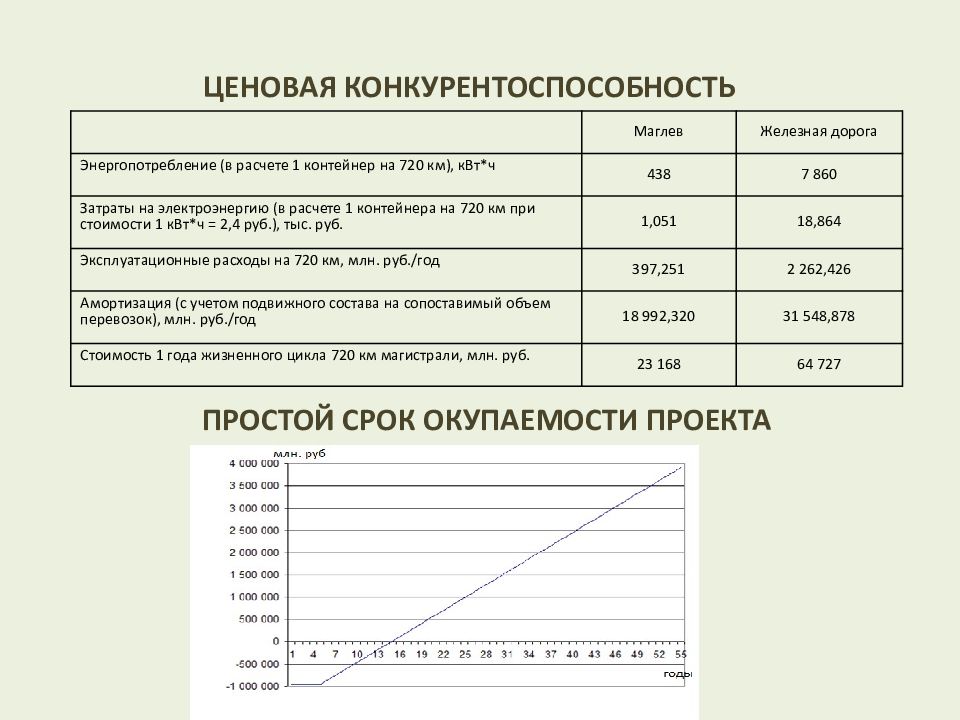

Ценовая конкурентоспособность Маглев Железная дорога Энергопотребление (в расчете 1 контейнер на 720 км), кВт*ч 438 7 860 Затраты на электроэнергию (в расчете 1 контейнера на 720 км при стоимости 1 кВт*ч = 2,4 руб.), тыс. руб. 1,051 18,864 Эксплуатационные расходы на 720 км, млн. руб./год 397,251 2 262,426 Амортизация (с учетом подвижного состава на сопоставимый объем перевозок), млн. руб./год 18 992,320 31 548,878 Стоимость 1 года жизненного цикла 720 км магистрали, млн. руб. 23 168 64 727 Простой срок окупаемости проекта

Слайд 27: Конкурентные характеристики магнитолевитационного транспорта

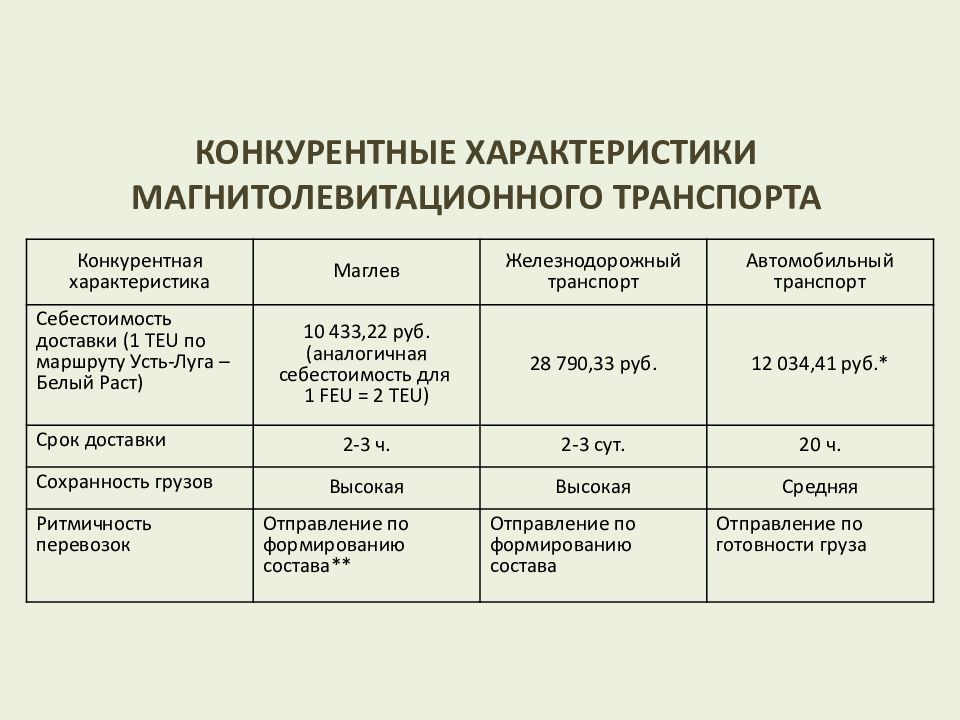

Конкурентная характеристика Маглев Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт Себестоимость доставки (1 TEU по маршруту Усть-Луга – Белый Раст ) 10 433,22 руб. (аналогичная себестоимость для 1 FEU = 2 TEU ) 28 790,33 руб. 12 034,41 руб.* Срок доставки 2-3 ч. 2-3 сут. 20 ч. Сохранность грузов Высокая Высокая Средняя Ритмичность перевозок Отправление по формированию состава** Отправление по формированию состава Отправление по готовности груза

Слайд 28: Современные транспортно-логистические системы

Магнитолевитационный транспорт и интеллектуальная автоматизированная система управления движением груза на всем маршруте Интеллектуальное электронное запорно-пломбировочное устройство в автоматическом режиме выполняет функции: управления подвижным составом в соответствии с заданными параметрами; информирования о местоположении груза в режиме реального времени; контроля несанкционированного доступа к грузу.