Первый слайд презентации: Святые

Работу выполнила студентка 5 курса Ванеева Александра

Слайд 2

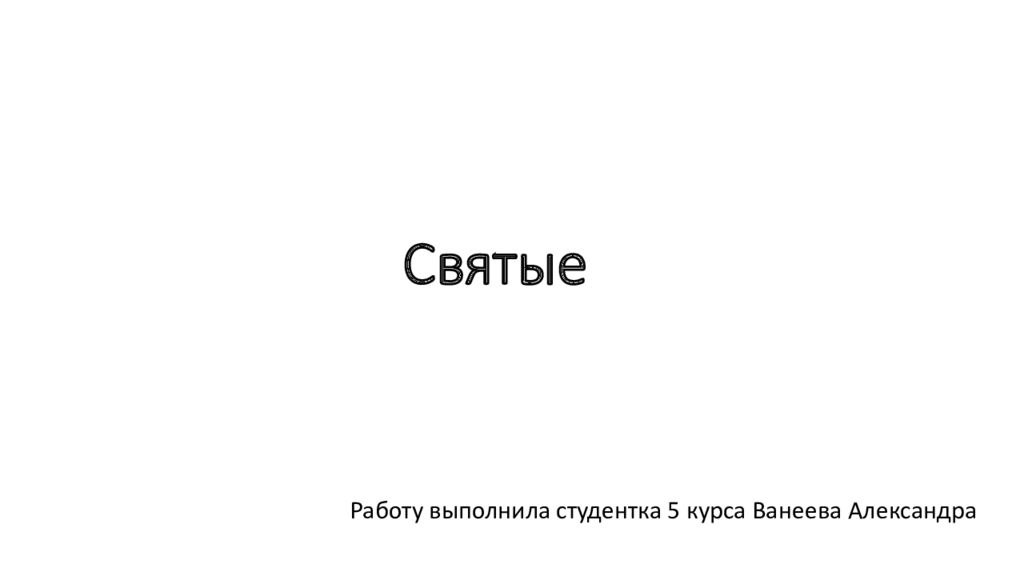

В древнерусском искусстве очень широк круг образов, представляющих святых. Согласно христианскому вероучению, святые—люди высокой праведности, прославившие себя служением Богу. Этой праведностью они «стяжали благодать»: очистилось, преобразилось в них затемненное грехом, но изначально созданное по образу и подобию Божию человеческое естество, обрели они жизнь вечную. Считалось, что в святых уже воплотился замысел Иисуса Христа о человеке: ради искупления человеческих грехов принес он себя в жертву. Как толковали это богословы, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» Святой Ааро ́ н Первосвященник

Слайд 3

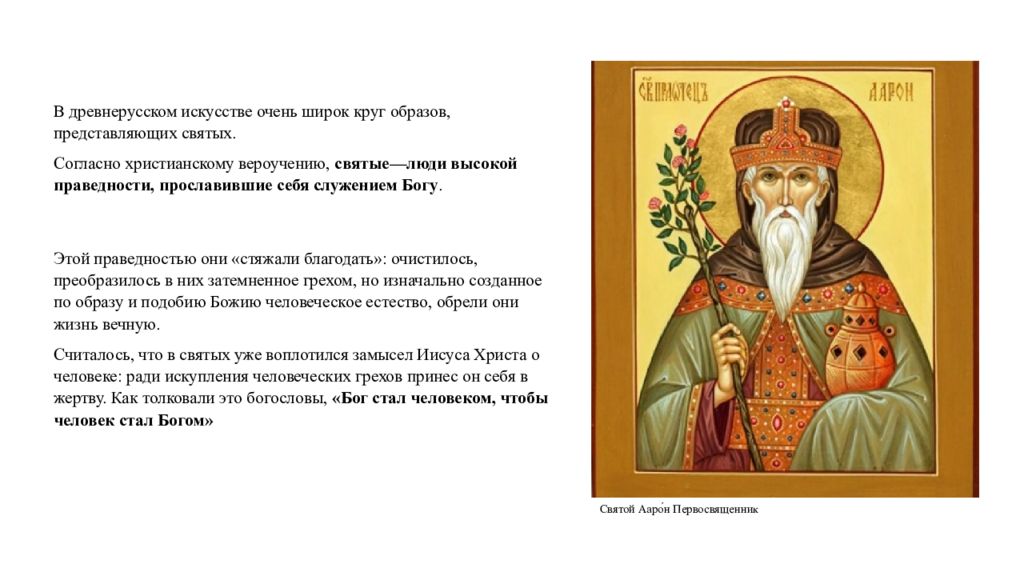

Считалось, что о таких людях, о святых, повествует уже Ветхий Завет. Вслед за рассказом о сотворении мира и грехопадении Адама и Евы в нем говорится о начавшемся восстановлении связи человека и Бога, о людях, своей праведностью послуживших этому восстановлению. Эти люди почитались в христианстве святыми. Новый Завет, рассказавший о воплощении Бога ради людей, о принесении им спасительного вероучения, говорит и о многих людях, воистину приблизившихся к Богу. По мере распространения христианства в мире множество людей прославились своей праведностью, считались обретшими благодать, были причислены к лику святых Святыми почитались погибшие за веру мученики во время гонений на христиан; иерархи церкви, утверждавшие ее вероучение; монахи, отрекшиеся от мирских соблазнов ради служения Богу. «Адам и Ева» Середина XVI в. Российская государственная библиотека, Москва

Слайд 4

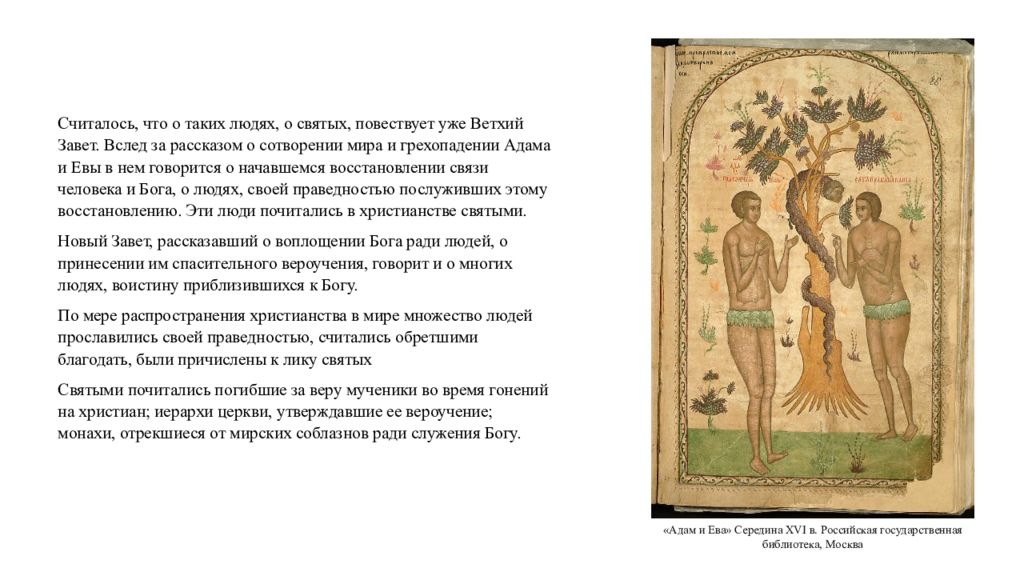

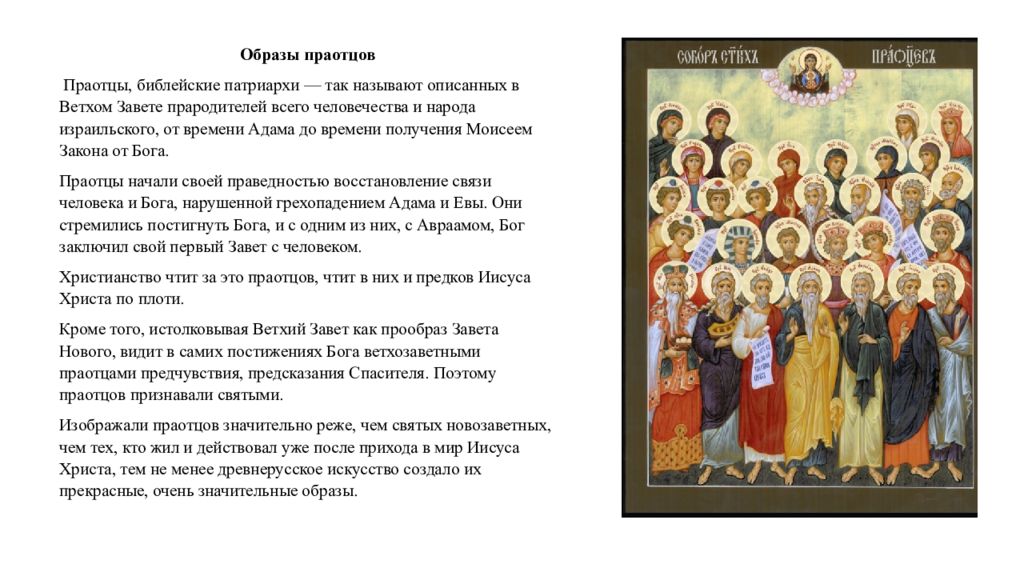

Образы праотцов Праотцы, библейские патриархи — так называют описанных в Ветхом Завете прародителей всего человечества и народа израильского, от времени Адама до времени получения Моисеем Закона от Бога. Праотцы начали своей праведностью восстановление связи человека и Бога, нарушенной грехопадением Адама и Евы. Они стремились постигнуть Бога, и с одним из них, с Авраамом, Бог заключил свой первый Завет с человеком. Христианство чтит за это праотцов, чтит в них и предков Иисуса Христа по плоти. Кроме того, истолковывая Ветхий Завет как прообраз Завета Нового, видит в самих постижениях Бога ветхозаветными праотцами предчувствия, предсказания Спасителя. Поэтому праотцов признавали святыми. Изображали праотцов значительно реже, чем святых новозаветных, чем тех, кто жил и действовал уже после прихода в мир Иисуса Христа, тем не менее древнерусское искусство создало их прекрасные, очень значительные образы.

Слайд 5

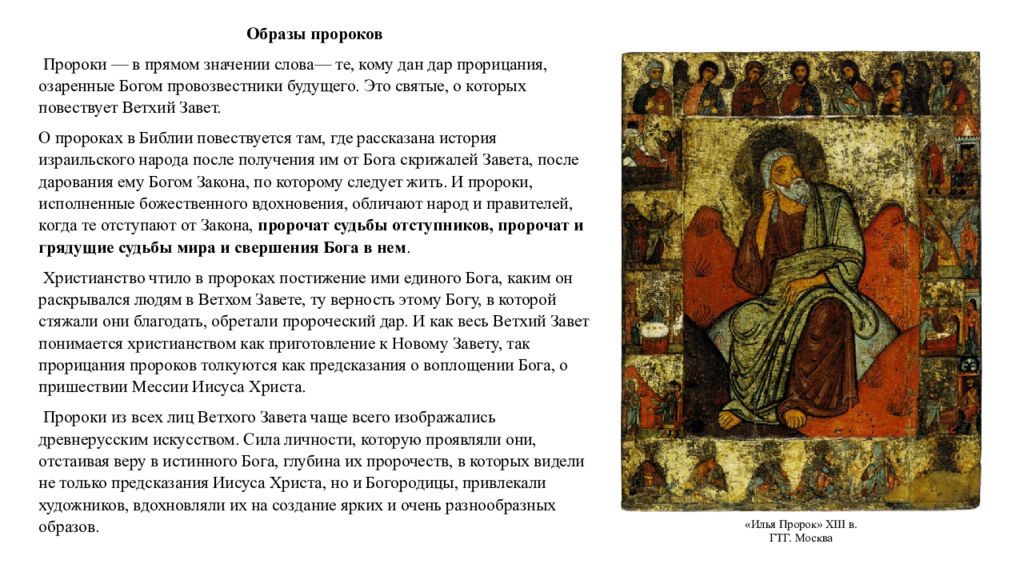

Образы пророков Пророки — в прямом значении слова— те, кому дан дар прорицания, озаренные Богом провозвестники будущего. Это святые, о которых повествует Ветхий Завет. О пророках в Библии повествуется там, где рассказана история израильского народа после получения им от Бога скрижалей Завета, после дарования ему Богом Закона, по которому следует жить. И пророки, исполненные божественного вдохновения, обличают народ и правителей, когда те отступают от Закона, пророчат судьбы отступников, пророчат и грядущие судьбы мира и свершения Бога в нем. Христианство чтило в пророках постижение ими единого Бога, каким он раскрывался людям в Ветхом Завете, ту верность этому Богу, в которой стяжали они благодать, обретали пророческий дар. И как весь Ветхий Завет понимается христианством как приготовление к Новому Завету, так прорицания пророков толкуются как предсказания о воплощении Бога, о пришествии Мессии Иисуса Христа. Пророки из всех лиц Ветхого Завета чаще всего изображались древнерусским искусством. Сила личности, которую проявляли они, отстаивая веру в истинного Бога, глубина их пророчеств, в которых видели не только предсказания Иисуса Христа, но и Богородицы, привлекали художников, вдохновляли их на создание ярких и очень разнообразных образов. «Илья Пророк» XIII в. ГТГ. Москва

Слайд 6

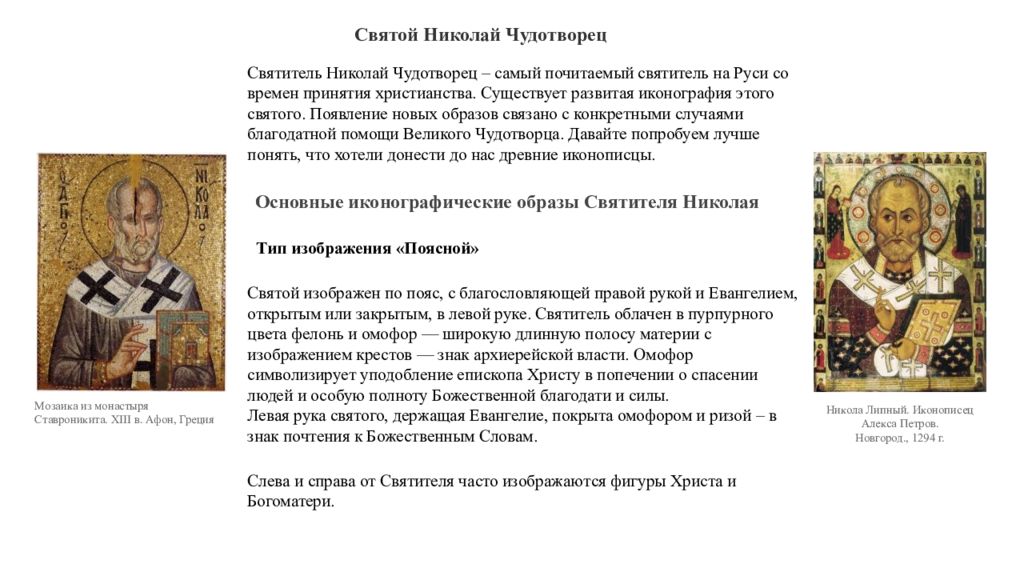

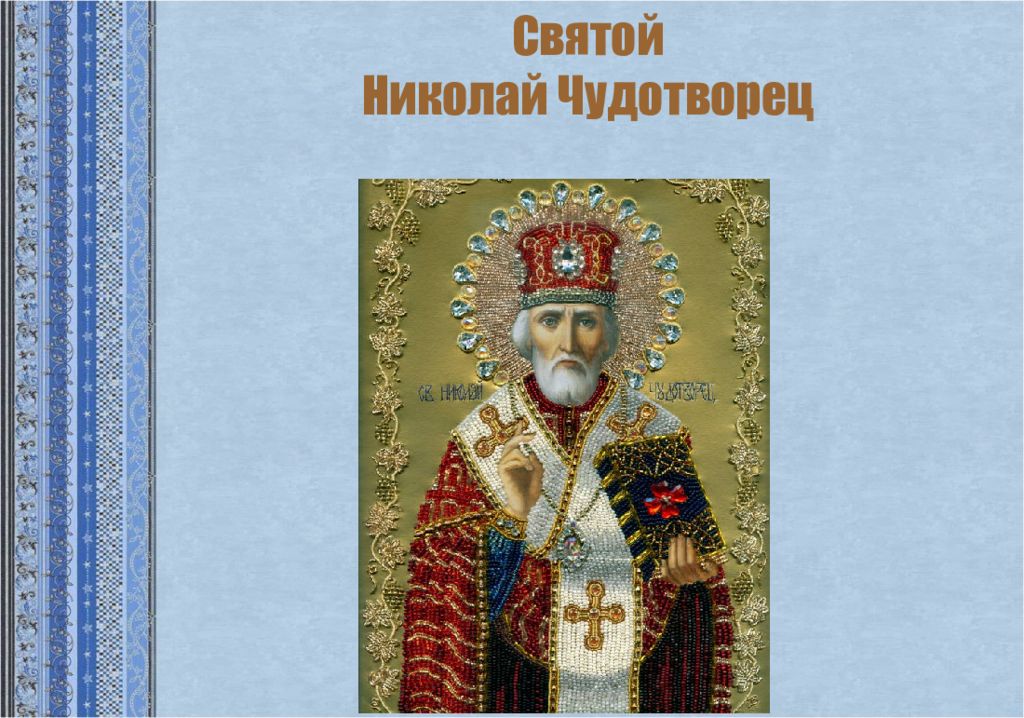

Святой Николай Чудотворец Основные иконографические образы Святителя Николая Мозаика из монастыря Ставроникита. XIII в. Афон, Греция Никола Липный. Иконописец Алекса Петров. Новгород., 1294 г. Святитель Николай Чудотворец – самый почитаемый святитель на Руси со времен принятия христианства. Существует развитая иконография этого святого. Появление новых образов связано с конкретными случаями благодатной помощи Великого Чудотворца. Давайте попробуем лучше понять, что хотели донести до нас древние иконописцы. Тип изображения «Поясной» Святой изображен по пояс, с благословляющей правой рукой и Евангелием, открытым или закрытым, в левой руке. Святитель облачен в пурпурного цвета фелонь и омофор — широкую длинную полосу материи с изображением крестов — знак архиерейской власти. Омофор символизирует уподобление епископа Христу в попечении о спасении людей и особую полноту Божественной благодати и силы. Левая рука святого, держащая Евангелие, покрыта омофором и ризой – в знак почтения к Божественным Словам. Слева и справа от Святителя часто изображаются фигуры Христа и Богоматери.

Слайд 7

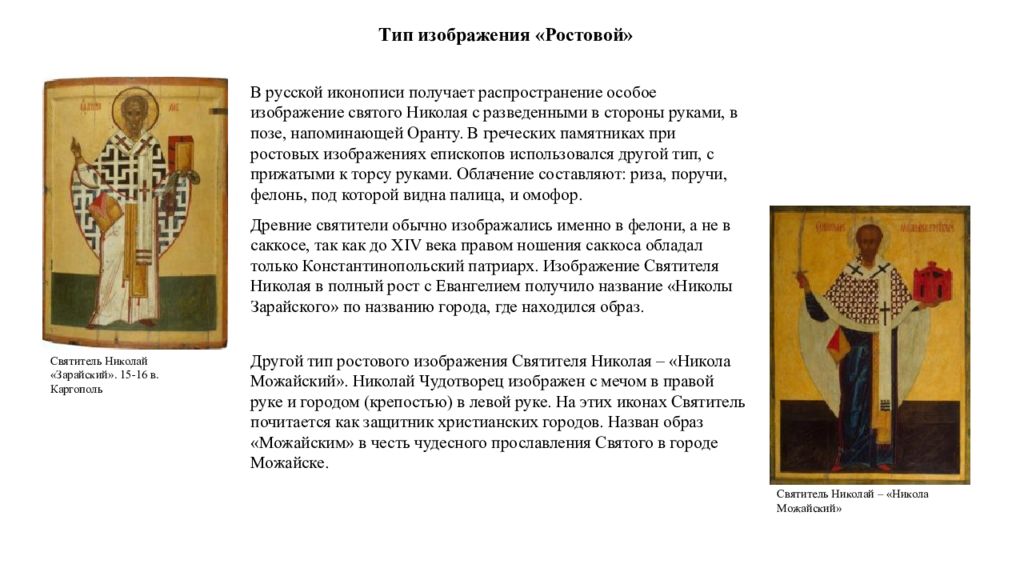

Тип изображения «Ростовой» Святитель Николай «Зарайский». 15-16 в. Каргополь Святитель Николай – «Никола Можайский» В русской иконописи получает распространение особое изображение святого Николая с разведенными в стороны руками, в позе, напоминающей Оранту. В греческих памятниках при ростовых изображениях епископов использовался другой тип, с прижатыми к торсу руками. Облачение составляют: риза, поручи, фелонь, под которой видна палица, и омофор. Древние святители обычно изображались именно в фелони, а не в саккосе, так как до XIV века правом ношения саккоса обладал только Константинопольский патриарх. Изображение Святителя Николая в полный рост с Евангелием получило название «Николы Зарайского» по названию города, где находился образ. Другой тип ростового изображения Святителя Николая – «Никола Можайский». Николай Чудотворец изображен с мечом в правой руке и городом (крепостью) в левой руке. На этих иконах Святитель почитается как защитник христианских городов. Назван образ «Можайским» в честь чудесного прославления Святого в городе Можайске.

Слайд 8

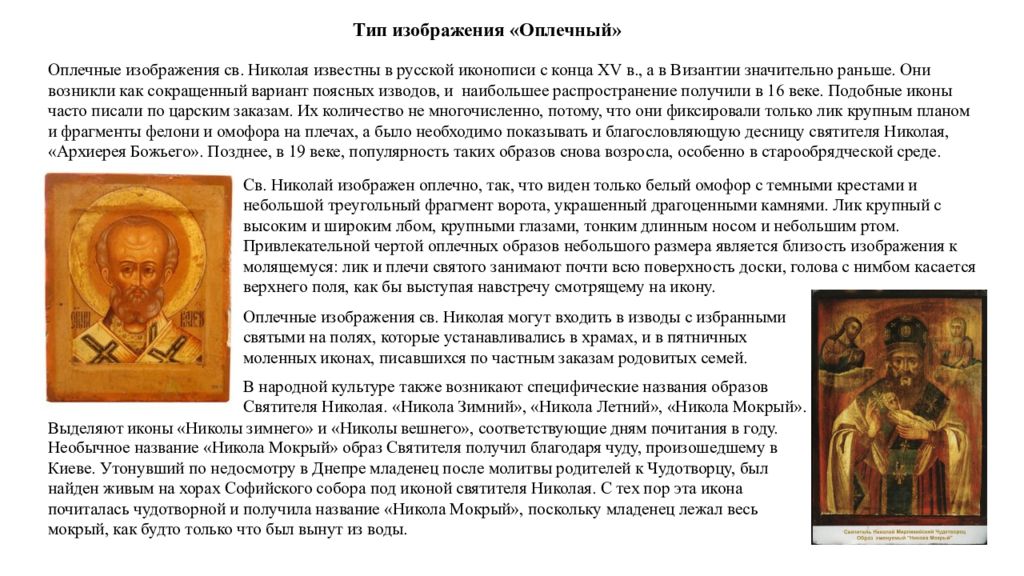

Тип изображения « Оплечный » Оплечные изображения св. Николая известны в русской иконописи с конца XV в., а в Византии значительно раньше. Они возникли как сокращенный вариант поясных изводов, и наибольшее распространение получили в 16 веке. Подобные иконы часто писали по царским заказам. Их количество не многочисленно, потому, что они фиксировали только лик крупным планом и фрагменты фелони и омофора на плечах, а было необходимо показывать и благословляющую десницу святителя Николая, «Архиерея Божьего». Позднее, в 19 веке, популярность таких образов снова возросла, особенно в старообрядческой среде. Св. Николай изображен оплечно, так, что виден только белый омофор с темными крестами и небольшой треугольный фрагмент ворота, украшенный драгоценными камнями. Лик крупный с высоким и широким лбом, крупными глазами, тонким длинным носом и небольшим ртом. Привлекательной чертой оплечных образов небольшого размера является близость изображения к молящемуся: лик и плечи святого занимают почти всю поверхность доски, голова с нимбом касается верхнего поля, как бы выступая навстречу смотрящему на икону. Оплечные изображения св. Николая могут входить в изводы с избранными святыми на полях, которые устанавливались в храмах, и в пятничных моленных иконах, писавшихся по частным заказам родовитых семей. В народной культуре также возникают специфические названия образов Святителя Николая. «Никола Зимний», «Никола Летний», «Никола Мокрый ». Выделяют иконы «Николы зимнего» и «Николы вешнего», соответствующие дням почитания в году. Необычное название «Никола Мокрый» образ Святителя получил благодаря чуду, произошедшему в Киеве. Утонувший по недосмотру в Днепре младенец после молитвы родителей к Чудотворцу, был найден живым на хорах Софийского собора под иконой святителя Николая. С тех пор эта икона почиталась чудотворной и получила название «Никола Мокрый», поскольку младенец лежал весь мокрый, как будто только что был вынут из воды.

Слайд 9

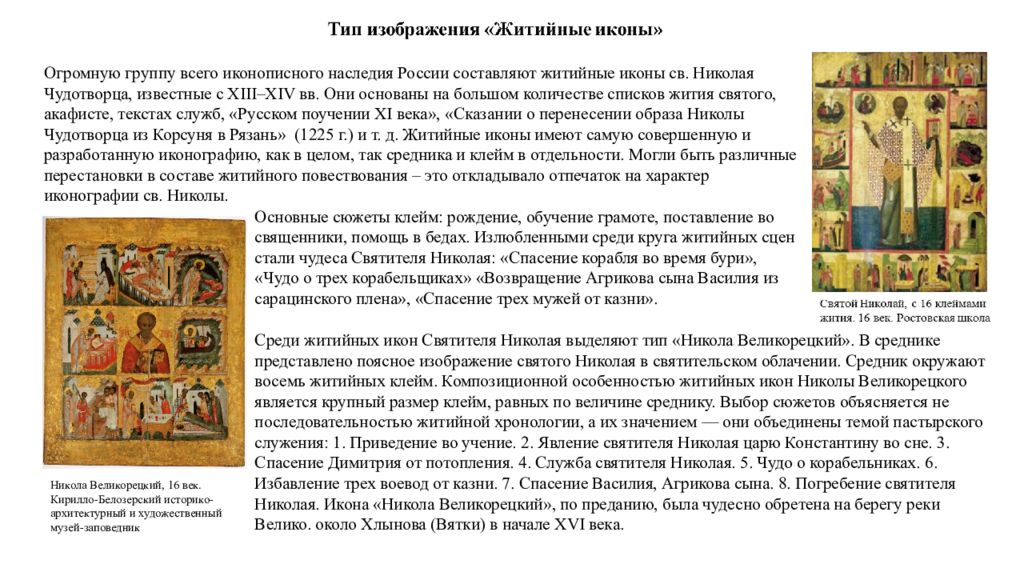

Огромную группу всего иконописного наследия России составляют житийные иконы св. Николая Чудотворца, известные с ХIII–ХIV вв. Они основаны на большом количестве списков жития святого, акафисте, текстах служб, «Русском поучении XI века», «Сказании о перенесении образа Николы Чудотворца из Корсуня в Рязань» (1225 г.) и т. д. Житийные иконы имеют самую совершенную и разработанную иконографию, как в целом, так средника и клейм в отдельности. Могли быть различные перестановки в составе житийного повествования – это откладывало отпечаток на характер иконографии св. Николы. Основные сюжеты клейм: рождение, обучение грамоте, поставление во священники, помощь в бедах. Излюбленными среди круга житийных сцен стали чудеса Святителя Николая: «Спасение корабля во время бури», «Чудо о трех корабельщиках» «Возвращение Агрикова сына Василия из сарацинского плена», «Спасение трех мужей от казни». Никола Великорецкий, 16 век. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Среди житийных икон Святителя Николая выделяют тип «Никола Великорецкий». В среднике представлено поясное изображение святого Николая в святительском облачении. Средник окружают восемь житийных клейм. Композиционной особенностью житийных икон Николы Великорецкого является крупный размер клейм, равных по величине среднику. Выбор сюжетов объясняется не последовательностью житийной хронологии, а их значением — они объединены темой пастырского служения: 1. Приведение во учение. 2. Явление святителя Николая царю Константину во сне. 3. Спасение Димитрия от потопления. 4. Служба святителя Николая. 5. Чудо о корабельниках. 6. Избавление трех воевод от казни. 7. Спасение Василия, Агрикова сына. 8. Погребение святителя Николая. Икона «Никола Великорецкий», по преданию, была чудесно обретена на берегу реки Велико. около Хлынова (Вятки) в начале XVI века.

Последний слайд презентации: Святые

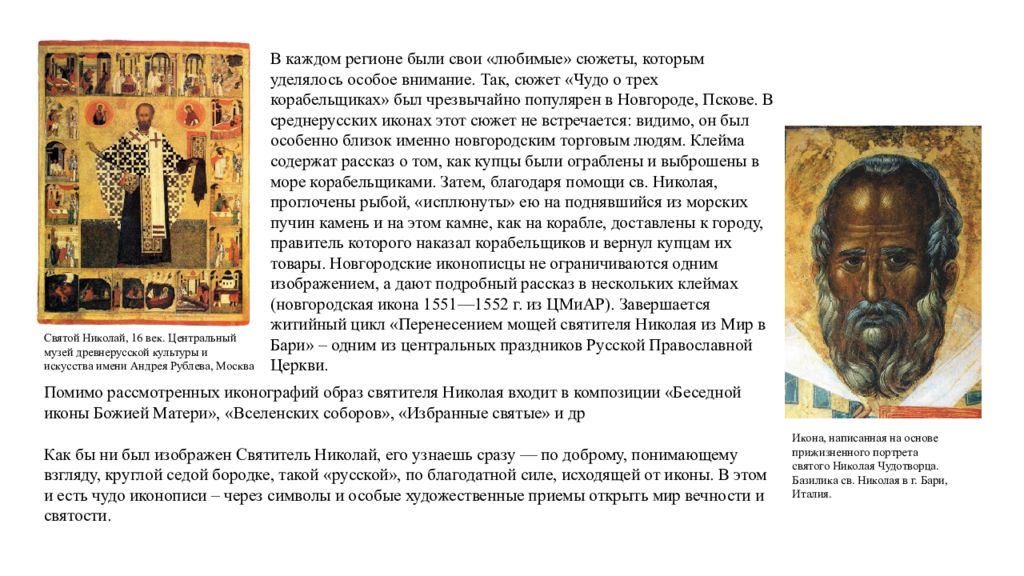

Помимо рассмотренных иконографий образ святителя Николая входит в композиции « Беседной иконы Божией Матери», «Вселенских соборов», «Избранные святые» и др Святой Николай, 16 век. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Москва В каждом регионе были свои «любимые» сюжеты, которым уделялось особое внимание. Так, сюжет «Чудо о трех корабельщиках» был чрезвычайно популярен в Новгороде, Пскове. В среднерусских иконах этот сюжет не встречается: видимо, он был особенно близок именно новгородским торговым людям. Клейма содержат рассказ о том, как купцы были ограблены и выброшены в море корабельщиками. Затем, благодаря помощи св. Николая, проглочены рыбой, « исплюнуты » ею на поднявшийся из морских пучин камень и на этом камне, как на корабле, доставлены к городу, правитель которого наказал корабельщиков и вернул купцам их товары. Новгородские иконописцы не ограничиваются одним изображением, а дают подробный рассказ в нескольких клеймах (новгородская икона 1551—1552 г. из ЦМиАР ). Завершается житийный цикл «Перенесением мощей святителя Николая из Мир в Бари» – одним из центральных праздников Русской Православной Церкви. Как бы ни был изображен Святитель Николай, его узнаешь сразу — по доброму, понимающему взгляду, круглой седой бородке, такой «русской», по благодатной силе, исходящей от иконы. В этом и есть чудо иконописи – через символы и особые художественные приемы открыть мир вечности и святости. Икона, написанная на основе прижизненного портрета святого Николая Чудотворца. Базилика св. Николая в г. Бари, Италия.