Первый слайд презентации: Тема 3. Муниципальные образования и их типы

1. Муниципальное образование как объект муниципального управления. 2. Структура города как системы. 3. Факторы, определяющие особенности муниципального образования. 4. Типология муниципальных образований. 5. Принципы определения оптимальной территории МО. 6. Жизненный цикл города и его фазы. 7. Обеспечение устойчивого развития города

« Муниципальное образование – городское, сельское поселение несколько поселение, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления». (Федеральный закон 1995 г.) Основные признаки муниципального образования: 1) населенная территория; 2) наличие выборных органов мсу; 3) местный бюджет; 4) муниципальная собственность.

При рассмотрении муниципального образования как системы необходимо опираться на общую теорию и методы системного анализа. Система - комплекс взаимосвязанных составных частей, образующих определенную целостность. Целостность системы — ее способность проявлять себя во взаимодействии с внешним миром, внешней средой как единое целое Целостность системы обусловлена тем, что система как целое обладает такими свойствами, которых нет у составляющих ее частей. По интенсивности взаимодействия с внешней средой ( коммуникативности ) выделяют открытые и закрытые системы, хотя абсолютно закрытых систем не существует. (Муниципальное образование — это система с интенсивными внешними связями. Для Города коммуникативность весьма велика. Речь идет о производственных, транспортных, культурных, научных, информационных и прочих связях, которые необходимо учитывать в управлении городом).

Устойчивость системы. Всякая система в отсутствие внешних возмущающих воздействий (или при постоянных воздействиях) способна сохранять свое состояние сколь угодно долго, т.е. находиться в состоянии равновесия. Система должна обладать способностью возвращаться в состояние равновесия после того, как была выведена из него под влиянием неблагоприятных внешних воздействий либо ошибок в управлении. Это свойство систем называется устойчивостью. (К поселению это требование относится в полной мере. Устойчивость — важное условие нормальной жизнедеятельности города. В то же время город не может быть и не должен быть чисто равновесной системой. Для города важны внешние воздействия, благоприятно влияющие на его изменение и устойчивое развитие. В то же время город должен быть устойчивым к неблагоприятным воздействиям, т.е. обладать определенным запасом устойчивости). Адаптивность системы — способность приспосабливаться к изменяющимся условиям функционирования. Простейшая часть системы называется элементом. Система может быть разделена на элементы не сразу, а последовательным разбиением на подсистемы. (Сложная система может объединять подсистемы разных уровней. Например, город является подсистемой региона и государства, которые по отношению к нему являются системами более высокого порядка, а городской микрорайон — подсистема города).

Слайд 5: 1. Муниципальное образование как объект муниципального управления

Структура системы — это совокупность ее подсистем и элементов и связей между ними. Структура сложной системы может быть неочевидной, и для ее построения требуется специальный анализ. Этот подход обязателен при исследовании муниципального образования. Для систем, созданных человеком или с его участием, характерно целеполагание. Система создается человеком для достижения определенной цели. Каждая подсистема такой системы реализует свою цель, служащую подцелью по отношению к цели всей системы. В многоуровневой системе может быть построено «дерево целей», используемое как элемент системного анализа. Если оно построено правильно, каждая подсистема или элемент, достигая свои цели, вносит необходимый вклад в достижение общей (генеральной) цели системы. Цель системы определяет ее структуру и функции. Особо сложные системы, включающие в себя множество природных и созданных человеком подсистем, называются социально-экономическими.

Слайд 6: 1. Муниципальное образование как объект муниципального управления

Самоорганизация — свойство социальных и социально-экономических систем. (Люди ставят перед собой частные цели и имеют интересы, далеко не всегда совпадающие с целью системы как единого целого. Для достижения общих целей системы люди должны договориться между собой, в известной мере ограничить свои частные интересы во имя системных (общих) интересов, что и является самоорганизацией. Самоорганизация города как системы, построенной на принципах местного самоуправления, проявляется в формах прямого волеизъявления населения (например, на референдуме, решения которого обязательны для всех), а также в деятельности органов местного самоуправления, наделенных необходимыми полномочиями от имени населения). Слабая структурированность: состав подсистем и элементов, а также взаимосвязи между ними характеризуются известной долей неопределенности. Поведение такой системы не может быть описано с помощью строгих математических формул, однако современные методы системного анализа и имитационного моделирования позволяют осуществлять вероятностное прогнозирование поведения этих систем.

Слайд 7: 2. Структура города как системы

Для управления муниципальным образованием как системой необходимо провести ее структуризацию и рассмотреть основные подсистемы. 1) Предметная структуризация города отражает основные материально-вещественные компоненты этой системы, их балансовые пропорции и внутрисистемные связи. 2) Территориальная структуризация города на жилые, промышленные и иные зоны, микрорайоны, кварталы и т. д. позволяет осуществлять рациональную планировку и застройку городской территории. 3) Функциональная структуризация (по функциям или по целям), позволяет построить «дерево целей» системы управления городом.

Слайд 8: 2. Структура города как системы

1) В материально-вещественной структуре города можно выделить следующие главные подсистемы: территория население градообразующая сфера; градообслуживающая сфера или городское хозяйство; социальная сфера.

Слайд 9: 2. Структура города как системы

Население муниципального образования образует территориальный коллектив (местное сообщество), членом которого является гражданин России, проживающий на данной территории. Население муниципального образования является источником муниципальной власти, осуществляемой органами местного самоуправления.

Слайд 10: 2. Структура города как системы

Природно-географическая среда – это земля и другие природные ресурсы – основа жизни и деятельности населения, проживающего на соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в муниципальной собственности. Законодательство относит к территории муниципального образования все земли в его границах независимо от формы собственности и целевого назначения и другие земли, необходимые для развития поселений. К ведению местного самоуправления относится владение, пользование и распоряжение землей, находящейся в муниципальной собственности, контроль за использованием земель на территории муниципального образования, а также регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений полезных общераспространенных ископаемых, недр для строительства подземных сооружений местного значения. Планирование использования земель осуществляется органами местного самоуправления, через утверждение генеральных планов, проектов планировки и застройки городских и сельских поселений, схем и проектов районной планировки. Принятию научно обоснованных решений в области использования земель служит земельный кадастр. Земельный кадастр – это свод систематизированных достоверных сведений о землях всех категорий. Он содержит сведенья о правовом режиме земель, их распределении по собственникам, категориям, их качественной характеристике и хозяйственной ценности.

Слайд 11: 2. Структура города как системы

Градообразующие предприятия и организации – продукция или услуги которых в основном поставляются за пределы города. Чаще всего это крупные предприятия. Благодаря градообразующим предприятиям реализуется принцип территориального разделения труда в системе государства и региона. Состав градообразующей сферы города во многом предопределяет лицо, облик города, профессиональную и квалификационную структуру трудоспособного населения. Специфика отрасли или отраслей градообразующей сферы предопределяет стиль жизни в городе. В градообразующей сфере население получает работу, формируется налоговая база города, население может получать отдельные коммунальные (тепло, вода, электроэнергия, газ) и социальные (здравоохранение, культура и др.) услуги. Градообразующие предприятия, как правило, не являются объектами муниципальной собственности.

Слайд 12: 2. Структура города как системы

Градообслуживающая и социальная сферы формируют в совокупности городскую инфраструктуру. Градостроительный кодекс РФ подразделяет городскую инфраструктуру на инженерную (здания), транспортную (коммуникации) и социальную. Для предприятий, организаций и объектов городского хозяйства и социальной сферы характерно то, что основная часть их продукции и услуг реализуется внутри города. Спрос на их продукцию и услуги зависит от численности населения города, возрастного, профессионального и квалификационного состава населения, который, в свою очередь, определяется развитием градообразующей сферы. Предприятия градообслуживающей сферы обеспечивают содержание жилищного фонда, предоставляют населению жилищные, коммунальные, транспортные, бытовые, торговые и другие услуги. Одновременно они оказывают коммунальные и транспортные услуги предприятиям социальной сферы, частично градообразующим предприятиям и также создают рабочие места. Предприятия и организации градообслуживающей сферы могут представлять практически все формы собственности. Большинство их являются малыми и средними, однако в совокупности градообслуживающая сфера является достаточно крупным работодателем.

Слайд 13: 2. Структура города как системы

Учреждения и организации социальной сферы предоставляют населению медицинские, образовательные, культурные, досуговые, физкультурно - спортивные и другие услуги, создают рабочие места. Значительная часть объектов социальной сферы города полностью или частично содержится за счет средств местного бюджета, хотя отдельные учреждения могут быть частными и самоокупаемыми (лечебно-диагностические учреждения, спортивно-развлекательные сооружения и др.), а также государственными (крупные объекты межмуниципального, регионального и межрегионального значения).

Слайд 14: 3. Факторы, определяющие особенности муниципального образования

На муниципальном уровне можно условно выделить следующие интересы совместного проживания: 1. Совместное использование ресурсов для производственной и любой хозяйственной деятельности. 2. Совместное пользование социальной инфраструктурой. 3. Регулирование общественной жизни муниципального образования (общественный порядок, национальные отношения и др.). Эти интересы определяются характеристиками населенного места (территория, население, инфраструктура), а также компетенцией - ролью местного самоуправления, определенной в законодательстве. Объект управления (место проживания) характеризуется населением, инфраструктурой и территорией, поскольку именно они оказывают определяющее влияние на формирование интересов совместного проживания. Основными параметрами, характеризующими территорию внутри субъекта России, являются ее географические и хозяйственные факторы.

Слайд 15: 3. Факторы, определяющие особенности муниципального образования

Географические факторы, которые могут оказывать влияние на укрепление или на разрыв совместных интересов. Первый фактор - территории и природные условия. При определении оптимальных географических показателей важно учитывать вопросы территориальной близости, возможность совместного использования природных ресурсов данной территории. Второй фактор - совместные интересы в хозяйственной деятельности, что может выражаться как в совместном использовании природных ресурсов, так и в однотипности производства, осуществляемого на данной территории, либо в его взаимодополняемости в рамках единого производственного цикла. Третий фактор - форма расселения населения на данной территории и его социальные характеристики. В данном случае определяющее влияние оказывают цели деятельности муниципального образования. Четвертый фактор - учет инфраструктурного единства территории, чрезвычайно важного при определении характеристик территории муниципального образования. Так, наличие общих интересов в значительной степени обусловлено общей инфраструктурой.

Слайд 16: 4. Типология муниципальных образований

Муниципальные образования в России разнообразны и могут классифицироваться по различным признакам. А) по правовому статусу: городские поселения, сельские поселения, муниципальные районы, городские округа; Б) по численности населения; В) по форме расселения (компактные или рассредоточенные); Г) по выполняемым функциям и вытекающему из этого преобладающему виду деятельности трудоспособного населения; Д) по различиям природных, исторических, социально-демографических и других факторов, обусловливающих обособленность и структуру территорий. (принадлежность к экстремальной климатической зоне, наличие природных достопримечательностей, уникальных месторождений полезных ископаемых и т. п.; не меньшее значение имеет возраст поселения, влияющий на особенности его социально-демографической структуры).

Слайд 17: 4. Типология муниципальных образований

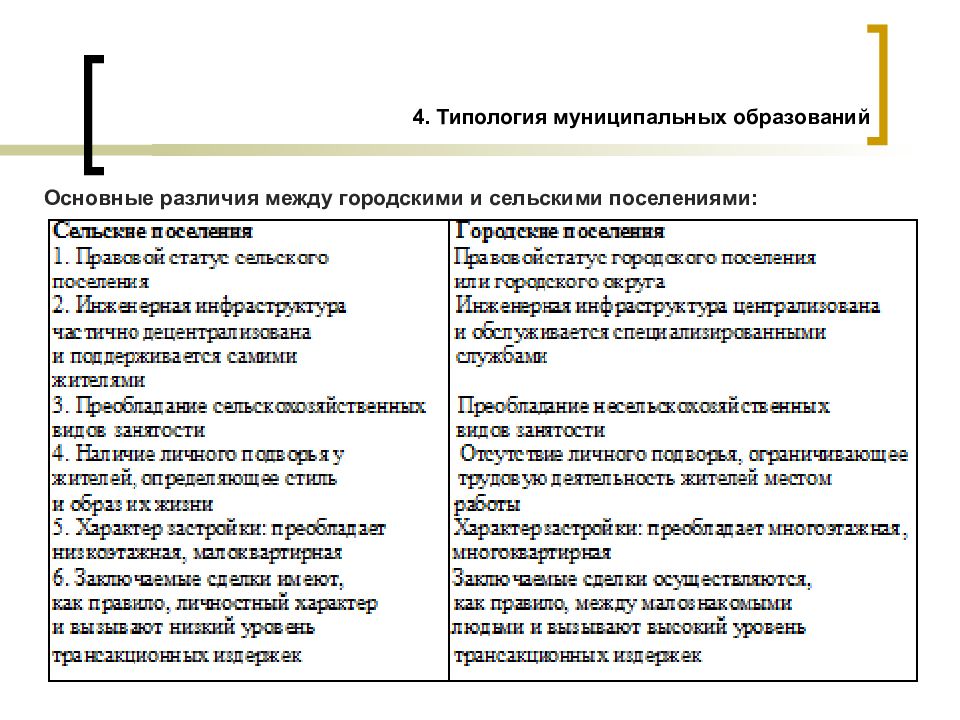

Наиболее существенным является различие между городскими и сельскими муниципальными образованиями, которое вытекает из различия видов хозяйственной деятельности, формы расселения и уклада жизни в городской и в сельской местности. Для сельских поселений больше характерна адаптация к природной среде, тогда как для городов преобладающую роль играет их целевая функция.

Слайд 18: 4. Типология муниципальных образований

Основные различия между городскими и сельскими поселениями:

Слайд 19: 4. Типология муниципальных образований

Организация хозяйственной жизни как критерий систематизации муниципальных образований В качестве комплексного показателя, отражающего все стороны жизни муниципального образования, может выступать « форма организации хозяйственной жизни на территории муниципального образования ». Экономическая организация обязательно имеет территориальные границы экономических интересов населения и хозяйственных структур. От нее напрямую зависят демографическая ситуация и профессиональная ориентация населения. Создание оптимальных условий для деятельности хозяйственных структур — одна из центральных задач местной власти, поскольку их благополучие обеспечивает благополучие бюджета.

Слайд 20: 4. Типология муниципальных образований

Хозяйственная жизнь на территории муниципального образования определяет также и многие вопросы его правового статуса, его роль и участие в планировании развития территории. Экономической организацией в значительной степени определяется характер и специфика решения социальных вопросов. Наиболее комплексным основанием для проведения систематизации муниципальных образований является система организации экономической жизни.

Слайд 21: 4. Типология муниципальных образований

Основные типы муниципальных образований испытывали влияние территориального и отраслевого факторов на их внутреннюю хозяйственную жизнь. Территориальный фактор испытывал на себе влияние хозяйственной специфики: - сельскохозяйственное производство, связанное с землей, тяготеет к территориальному принципу организации хозяйственной жизни и к дисперсному расселению населения; - специфика промышленного производства, его концентрация на небольших территориях приводят к возникновению компактных поселений.

Слайд 22: 4. Типология муниципальных образований

Все муниципальные образования можно разделить на три группы 1. Поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские населенные пункты). Как правило, к этой группе тяготеют те муниципальные образования, в которых имеется собственная инфраструктура, обеспечивающая завершенность производственных циклов, и имеющие собственную минимальную инфраструктуру. 2. Территориально-поселенческие муниципальные образования (сельские районы, сельские округа и др.). Основной характеристикой таких муниципальных образований является то, что они состоят из нескольких поселений, объединенных общим хозяйственным интересом, общей инфраструктурой производственной деятельности и муниципального хозяйства. 3. Территориальные муниципальные образования. Этот вид муниципальных образований свойственен для районов Крайнего Севера, где специфика основного вида хозяйственной деятельности исключает поселения ввиду кочевого образа жизни. Эта же схема применима и для муниципальных образований в сельской местности с хуторским способом ведения хозяйства. Для России, как и для большинства стран, данный тип скорее исключение, чем правило.

Слайд 23: 4. Типология муниципальных образований

Второй уровень систематизации – систематизация по критерию отраслевого характера — много- и монофункциональные образования. Многофункциональные муниципальные образования - муниципалитеты, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства. Монофункциональные муниципальные образования - муниципалитеты, хозяйственная жизнь которых определяется одним - двумя крупными предприятиями либо несколькими предприятиями одной отрасли. Монофункциональные муниципальные образования имеют ярко выраженную отраслевую специфику, среди них можно выделить следующие группы: 1. Производственная группа — города-заводы, возникшие при крупных предприятиях промышленности, энергетики, транспорта и иных производствах. 2. Бюджетная группа — населенные пункты, основная часть населения которых работает в бюджетных организациях: наукограды, военные городки и закрытые административно-территориальные образования, приграничные города, гарнизоны, города — центры сельских муниципальных образований.

Слайд 24: 4. Типология муниципальных образований

Выводы : Тип муниципального образования определяется исторически сложившимся хозяйственным укладом, в то же время формирование того или иного типа муниципального образования — предмет деятельности органов власти. Принадлежность муниципального образования к одной из типологических групп позволяет определить особенности управления в муниципальном образовании с точки зрения как внутренней организации управления, так и форм организации деятельности власти.

Слайд 25: 5. Принципы определения оптимальной территории МО

При установлении размеров территории каждого МО необходимо учитывать две противоположные тенденции. Первая – приближение местной власти к населению - должны быть учтены следующие принципы территориальной организации МСУ : 1) принцип эффективности самоорганизации, основанный на осознании населением общих интересов и участии в их реализации. Эффект самоорганизации снижается с увеличением размеров территории и удалением местной власти от населения; 2) принцип подконтрольности органа МСУ населению, требующий максимально возможной ограниченности территории, что позволяет населению оперативно реагировать на действия местной власти.

Слайд 26: 5. Принципы определения оптимальной территории МО

Вторая противоположная тенденция – укрупнение самоуправляемых единиц, обеспечивающее на территории МО необходимый экономический потенциал, развитую инженерную и социальную инфраструктуру. Тенденцией начала 2000-х годов стало укрупнение муниципальных образований в субъектах РФ и переход от поселенческой к районной модели. Так, в период с 2002 по 2004 гг. общая численность МО в России сократилась с 13,5 до 11,5 тыс. Федеральный Закон 2003 г. предусматривает кардинальное изменение принципов территориальной организации МСУ: все МО разделяются в правовом отношении на три типа: - поселение (городское или сельское), - муниципальный район, - городской округ. В результате проведенной реформы территориальной организации МСУ в России с 1 января 2006 г. будет около 24,4 тыс. МО, что более чем вдвое превысит их количество в 2004 г. (23304 МО)

Слайд 27: 5. Принципы определения оптимальной территории МО

Соотношение объема компетенции муниципального образования и характеристик территории, указанных выше, есть соотнесение целей деятельности муниципального образования и возможностей территории, что позволяет определить оптимальность выбранной территории муниципального образования.

Слайд 28: 5. Принципы определения оптимальной территории МО

Принцип баланса субъекта и объекта управления. Данный принцип требует чтобы субъект и объект управления находились в равновесии. В этом цель деятельности муниципального образования влияющая на определение территории. Прежде чем определять территорию, необходимо четко представлять цели существования органов власти на ней и перспективы развития территории.

Слайд 29: 5. Принципы определения оптимальной территории МО

Принцип минимизации уровня исполнения полномочий. Применение данного принципа крайне важно, поскольку он определяет максимальную эффективность исполнения полномочий. Полномочия по определенным предметам ведения должны исполняться на максимально близком к населению уровне власти, на котором можно обеспечить относительную замкнутость цикла оказания услуги.

Слайд 30: 5. Принципы определения оптимальной территории МО

Выводы : 1. Территория муниципального образования должна определяться на основе глубокого изучения интересов населения, проживающего на ней. 2. Наличие интересов совместного проживания и хозяйствования — основной фактор, определяющий единство территориального управления.

Слайд 31: 6. Жизненный цикл города и его фазы

Фазы жизненного цикла города: - развитие (имеется в виду интенсивный рост), - рост (имеется в виду замедляющийся рост), - стагнация, - упадок. При отсутствии целенаправленного воздействия на развитие города переход его из одной фазы в другую происходит стихийно, естественным путем.

Слайд 32: 6. Жизненный цикл города и его фазы

Интенсивный рост — состояние города, когда общая площадь жилья и объем общественных благ увеличиваются быстрее количества жителей и количества рабочих мест. Чаще всего это связано со строительством или расширением градообразующих предприятий или другими факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность города. Безработицы в таком городе нет, может наблюдаться дефицит рабочих мест, комфортность проживания (объем жизненных благ на душу населения) возрастает, состояние городской среды улучшается. Город становится все более притягательным для жителей других районов. Наращивание объемов жилищного строительства привлекает все новых переселенцев. Такое состояние не может продолжаться долго, и город переходит в фазу замедляющегося роста.

Слайд 33: 6. Жизненный цикл города и его фазы

Замедляющийся рост — состояние города, когда количество жителей и рабочих мест растет быстрее, чем строительство жилья и увеличение объема жизненных благ. Отставание строительства жилья и объектов инфраструктуры чаще всего связано с недостатком инвестиций, а также с недостатком земли под застройку. Данная фаза характеризуется прекращением дальнейшего развития градообразующих предприятий и ростом степени износа их основных фондов. Следствием снижения инвестиционной деятельности является рост удельного веса ветхого жилья и затрат на его поддержание. Состояние городской среды перестает улучшаться. Город становится менее удобным для жизни, но все еще притягателен для переезда в него из-за наличия рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых. Сохранение такого положения в течение длительного периода неизбежно переводит город в фазу стагнации.

Слайд 34: 6. Жизненный цикл города и его фазы

Стагнация — состояние города, когда разрыв между количеством рабочих мест и объемом жилищного фонда и жизненных благ достигает такой величины, что прирост населения за счет миграции прекращается. В данном случае имеет значение и экологический фактор, Связанный с промышленным ростом. На этом этапе отсутствие работы или занятость на убыточных предприятиях вызывают желание людей уехать в другое место, но их сдерживает невозможность продать жилье по хорошей цене. Состояние городской среды начинает ухудшаться.

Слайд 35: 6. Жизненный цикл города и его фазы

Упадок - состояние города, когда дискомфортность жизни в нем, вызванная плохими жилищными условиями, недостаточным уровнем предоставляемых общественных благ, неблагоприятной экологической ситуацией и отсутствием перспектив трудоустройства приводит к сокращению рабочих мест и оттоку населения. Старение промышленных предприятий или исчерпание ресурсов на добывающих предприятиях ставит вопрос об их закрытии. Состояние городской среды катастрофически ухудшается. Резко возрастает объем ветхого жилья. Город оказывается в крайне тяжелой ситуации. Такие города называют депрессивными. Депрессивные города, как правило, не могут самостоятельно решить проблемы выхода из стадии упадка и нуждаются в чрезвычайной государственной поддержке. Государство со своей стороны также заинтересовано в ликвидации депрессивных городов, Ибо они становятся центрами социально-экономической напряженности и оказывают негативное воздействие на близлежащие территории.

Слайд 36: 7. Обеспечение устойчивого развития города

Определение фазы жизненного цикла города является важнейшим средством оценки состояния и перспектив развития городской территории, основой для выработки управленческих решений и выбора стратегических приоритетов политики его руководства. Переход от состояния стагнации или упадка города к фазам развития требует выявления и эффективного использования точек, «ядер» роста, объективно существующих или потенциально возможных, факторов, предпосылок, объектов, структур, с помощью которых можно переломить ситуацию. Такие ядра роста могут обнаружиться в градообразующей сфере (новые технологии на предприятиях, новые, конкурентоспособные виды продукции), в природных факторах (высокоэффективные полезные ископаемые, транспортное положение, лечебные, туристические и другие факторы), в научной, образовательной, культурной и других сферах.

Слайд 37: 7. Обеспечение устойчивого развития города

В процессе развития города и при организации перехода депрессивного города в фазы развития важно, чтобы это развитие было устойчивым. Градостроительный кодекс РФ характеризует устойчивое развитие территорий как такое, при котором обеспечиваются безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. В этой характеристике важно следующее: достижение разумного баланса между хозяйственной деятельностью человека и состоянием окружающей среды, учет интересов не только настоящего, но и будущих поколений.

Слайд 38: 7. Обеспечение устойчивого развития города

Термин «устойчивое развитие» появился недавно. Растущая концентрация промышленных предприятий на городских территориях, бесконтрольное увеличение масштабов застройки, сокращение доли рекреационных территорий, замещаемых зонами производственного назначения и новыми линиями транспортных и инженерных коммуникаций, привели к нарушению равновесия техногенной и природной среды. Чем крупнее и благоустроеннее становятся города, тем больше ресурсов им требуется из окружающей среды и тем выше риск нанесения природной среде непоправимого ущерба. Эта проблема связана, во-первых, с концентрацией значительного числа людей в одном месте, во-вторых, с человеческой психологией и этикой. Человеку трудно осознать, что потребление ресурсов может быть ограниченным, что нужно задумываться о потребностях будущих поколений. В противовес этой тенденции была выдвинута идея о необходимости переосмысления традиционных и формирования новых базовых принципов развития городов, названных концепцией устойчивого развития. Эта концепция опирается на сочетание экономических, социальных и экологических критериев, учитывающих интересы будущих поколений.

Слайд 39: 7. Обеспечение устойчивого развития города

В научном мире проблема устойчивого развития стала активно обсуждаться в середине XX в. В 1983 г. была создана международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию, выдвинувшая тезис о том, что человечество способно сделать свое развитие устойчивым, т. е. обеспечить удовлетворение нужд нынешнего поколения, не подвергая риску интересы будущих поколений. В обеспечении устойчивого развития человечества решающая роль принадлежит городам, причем наиболее острыми из городских проблем с позиций устойчивого развития являются проблемы энергосбережения и утилизации отходов.

Слайд 40: 7. Обеспечение устойчивого развития города

В 1994 г. участниками Европейской конференции по проблеме устойчивого развития больших и малых городов (Ольборг, Дания) была принята Хартия устойчивого развития европейских городов. Аспекты устойчивого развития : устойчивое развитие как творческий процесс поиска баланса, происходящий на уровне города; направленность городской экономики на устойчивое развитие; социальное равенство для устойчивого городского развития; планирование устойчивого землепользования; разумное планирование передвижения по городу; местное самоуправление как предварительное условие; граждане — основные действующие лица.

Последний слайд презентации: Тема 3. Муниципальные образования и их типы: 7. Обеспечение устойчивого развития города

Обеспечение устойчивого развития города требует активной, целенаправленной собственной политики городской власти. Эта политика должна быть одновременно реалистичной и эффективной. Иногда употребляют термин «активный» город в отношении города, имеющего и реализующего такую политику. Это — город-предприниматель, сплоченный, имеющий привлекательную для потенциальных инвесторов идею городского развития, поддержанную деловыми кругами и населением города (вторым и третьим секторами городского сообщества), готовый к конкуренции с другими городами за привлечение внешних ресурсов развития, умело рекламирующий себя. Цели поддержания устойчивого состояния города и достижения его устойчивого развития могут вступать в противоречие. Одна из задач муниципального управления — достижение возможного баланса этих целей, распределение имеющихся ограниченных ресурсов на решение текущих и перспективных задач.