Первый слайд презентации: Тема 3 Реактивность организма Занятие № 6. Реактивность организма. Её роль в болезни

Слайд 2

Общая цель занятия: Изучить виды, факторы и механизмы индивидуальной реактивности и их влияние на характер реакций в ответ на действие раздражителя.

Слайд 3

Перечень учебных вопросов занятия: Определение понятия «реактивность организма». Виды реактивности организма. Факторы индивидуальной реактивности Понятие о механизмах индивидуальной реактивности. Роль реактивности в болезни.

Слайд 4

Реактивность − это свойство организма отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействия окружающей среды. Свойство это развилось в процессе эволюции как высшая форма раздражимости и имеет, главным образом, защитно-приспособительный характер. Реактивность – это проявление биологического отражения материи, социально опосредованого у человека. Реактивность − это совокупность реакций организма на данный раздражитель.

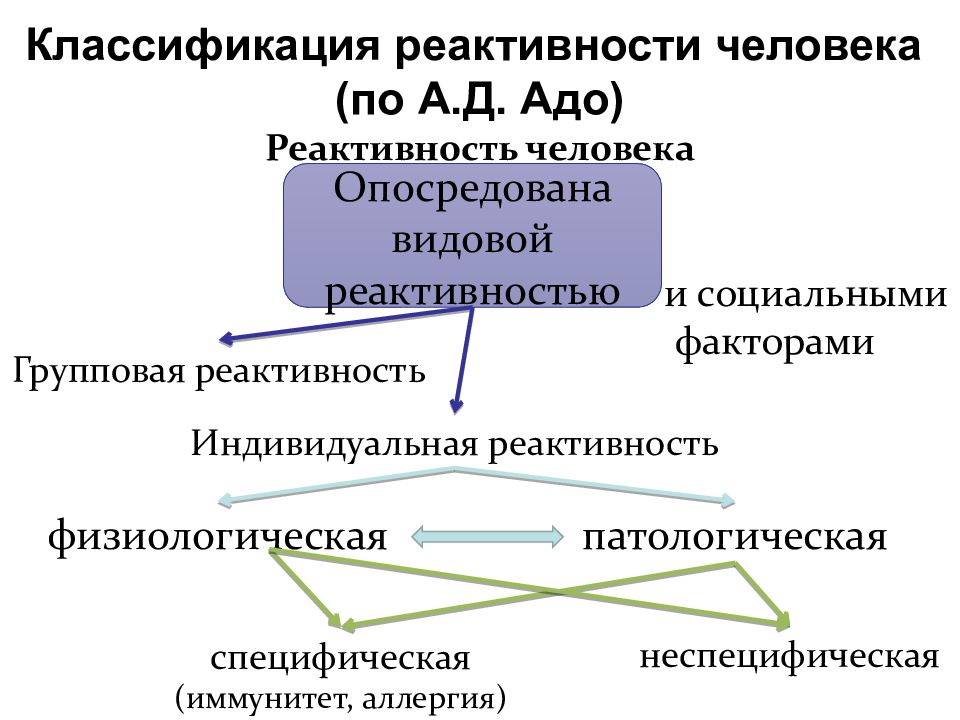

Реактивность человека Опосредована видовой реактивностью и социальными факторами Групповая реактивность Индивидуальная реактивность физиологическая патологическая специфическая (иммунитет, аллергия) неспецифическая

Слайд 6

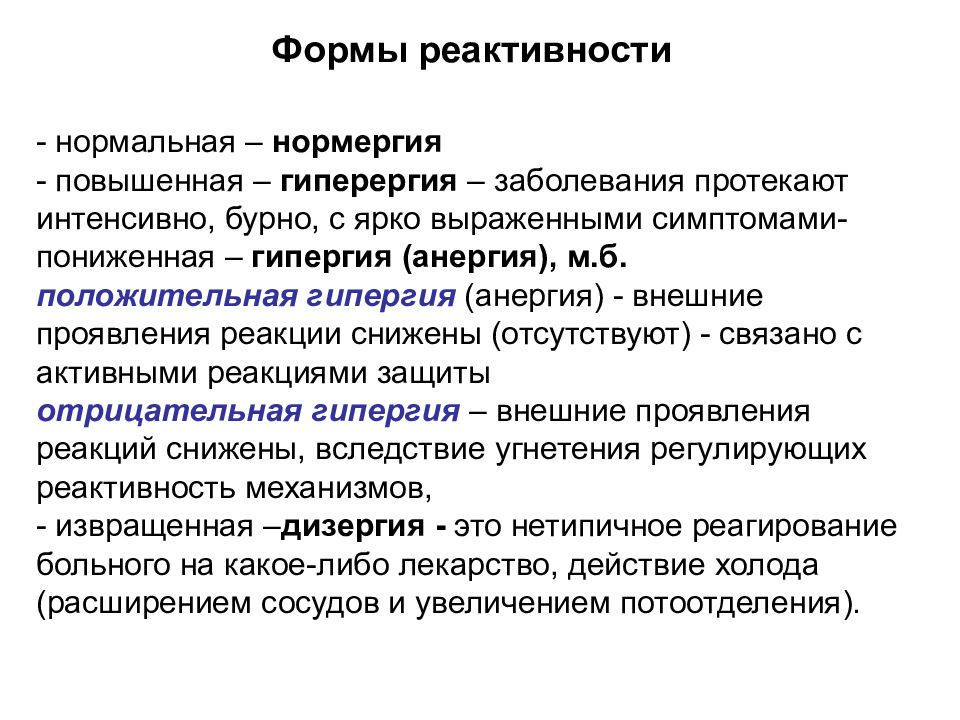

Формы реактивности - нормальная – нормергия - повышенная – гиперергия – заболевания протекают интенсивно, бурно, с ярко выраженными симптомами- пониженная – гипергия (анергия), м.б. положительная гипергия (анергия) - внешние проявления реакции снижены (отсутствуют) - связано с активными реакциями защиты отрицательная гипергия – внешние проявления реакций снижены, вследствие угнетения регулирующих реактивность механизмов, - извращенная – дизергия - это нетипичное реагирование больного на какое-либо лекарство, действие холода (расширением сосудов и увеличением потоотделения).

Слайд 7

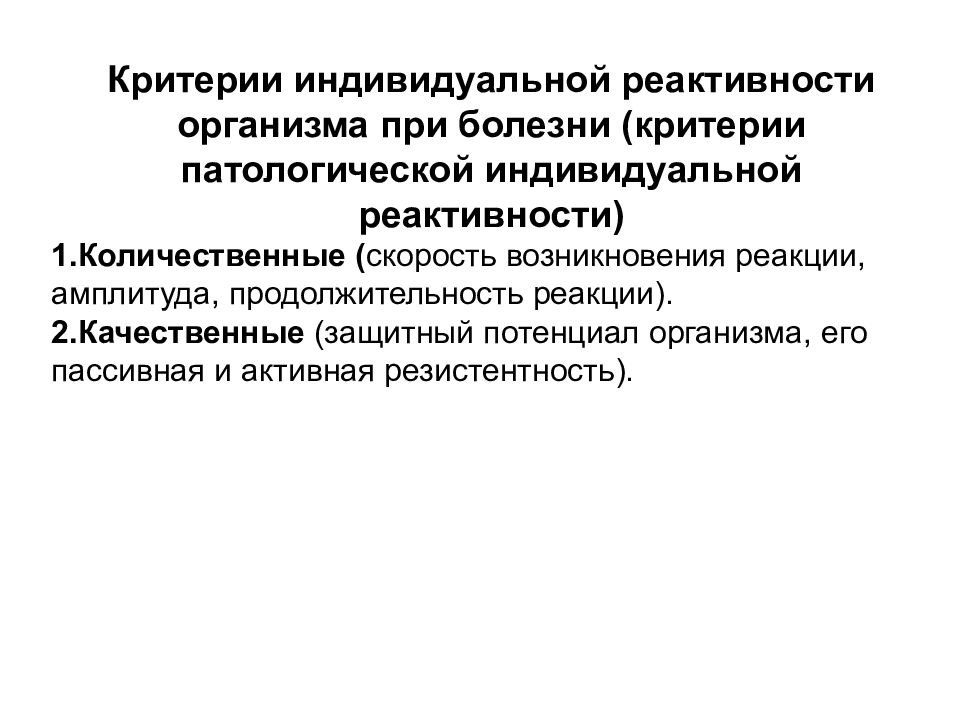

Критерии индивидуальной реактивности организма при болезни (критерии патологической индивидуальной реактивности) 1.Количественные ( скорость возникновения реакции, амплитуда, продолжительность реакции). 2.Качественные (защитный потенциал организма, его пассивная и активная резистентность).

Слайд 8

Факторы индивидуальной реактивности организма Наследственность. Возраст. Пол. История жизни. Конституция организма.

Слайд 9

Конституция организма – фактор индивидуальной реактивности. Конституция организма – это совокупность структурных, биохимических, функциональных признаков организма наследственного и приобретенного характера, влияющих на его индивидуальную реактивность.

Слайд 12

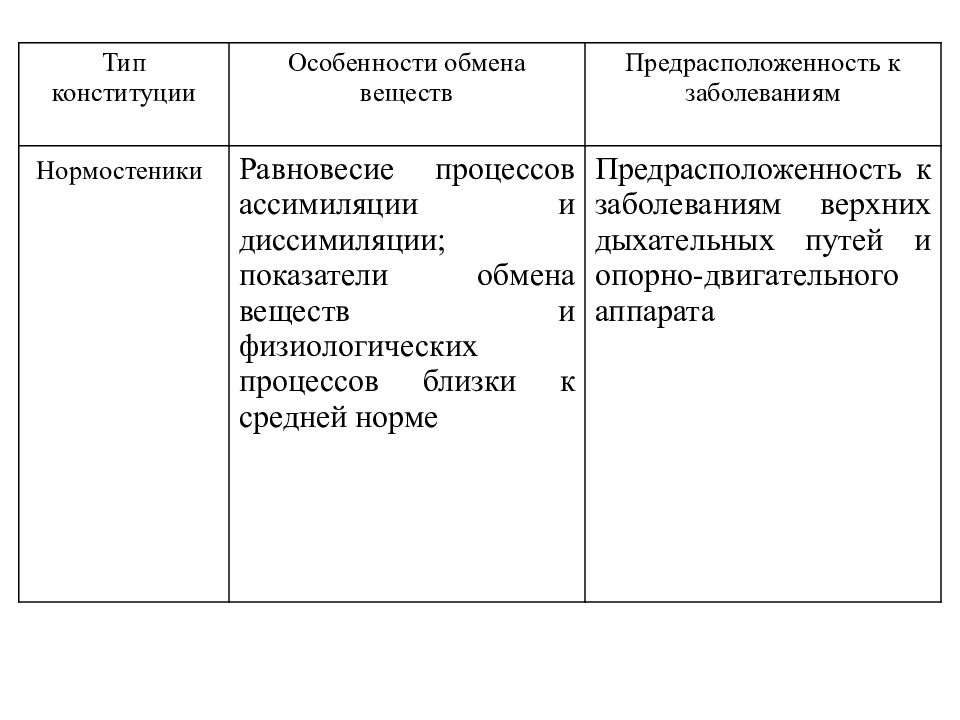

Тип конституции Особенности обмена веществ Предрасположенность к заболеваниям Нормостеники Равновесие процессов ассимиляции и диссимиляции; показатели обмена веществ и физиологических процессов близки к средней норме Предрасположенность к заболеваниям верхних дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата

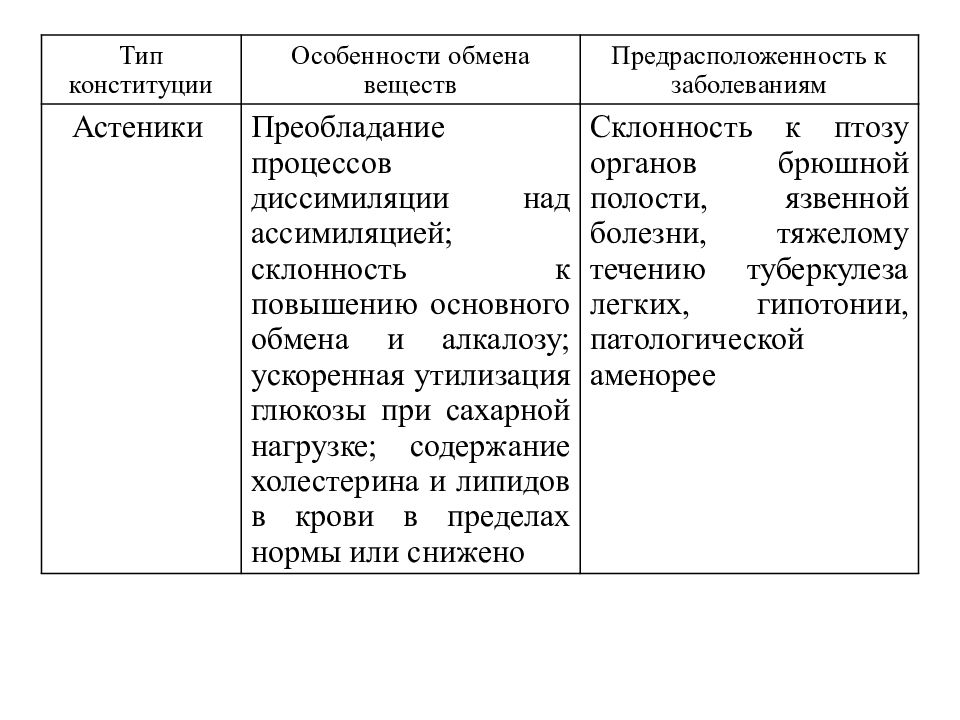

Слайд 13

Тип конституции Особенности обмена веществ Предрасположенность к заболеваниям Астеники Преобладание процессов диссимиляции над ассимиляцией; склонность к повышению основного обмена и алкалозу; ускоренная утилизация глюкозы при сахарной нагрузке; содержание холестерина и липидов в крови в пределах нормы или снижено Склонность к птозу органов брюшной полости, язвенной болезни, тяжелому течению туберкулеза легких, гипотонии, патологической аменорее

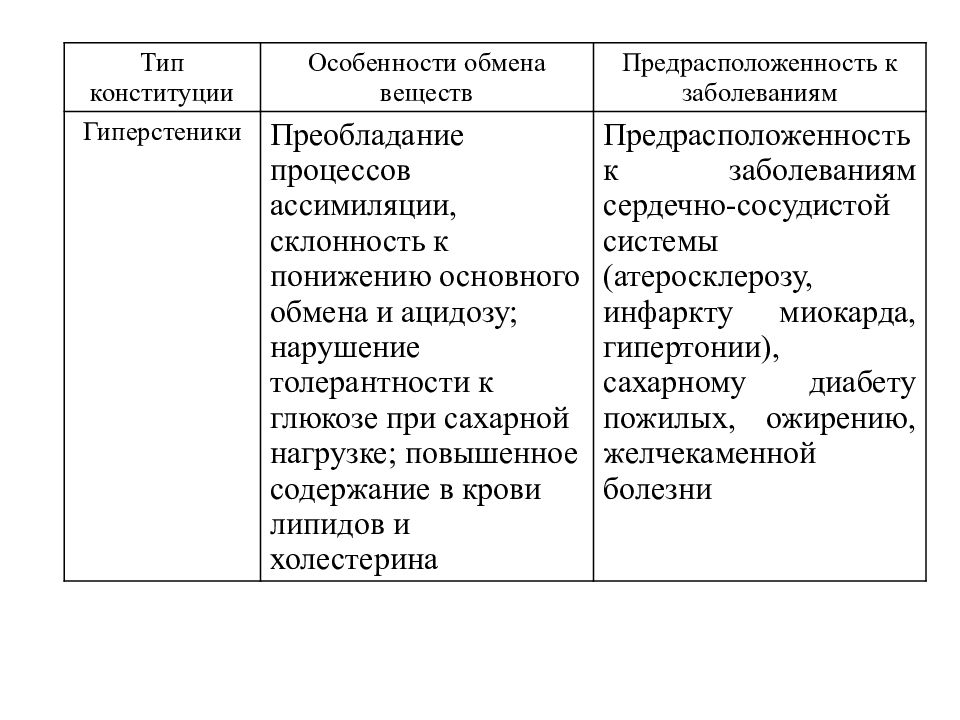

Слайд 14

Тип конституции Особенности обмена веществ Предрасположенность к заболеваниям Гиперстеники Преобладание процессов ассимиляции, склонность к понижению основного обмена и ацидозу; нарушение толерантности к глюкозе при сахарной нагрузке; повышенное содержание в крови липидов и холестерина Предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы (атеросклерозу, инфаркту миокарда, гипертонии), сахарному диабету пожилых, ожирению, желчекаменной болезни

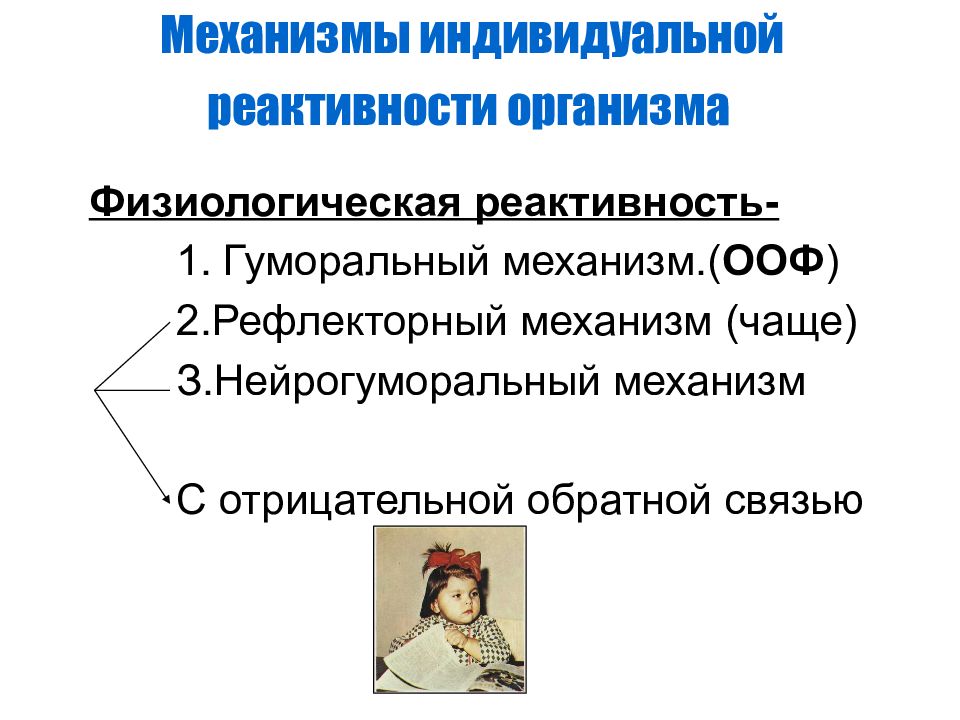

Слайд 15

Физиологическая реактивность- 1. Гуморальный механизм.( ООФ ) 2.Рефлекторный механизм (чаще) З.Нейрогуморальный механизм С отрицательной обратной связью Механизмы индивидуальной реактивности организма

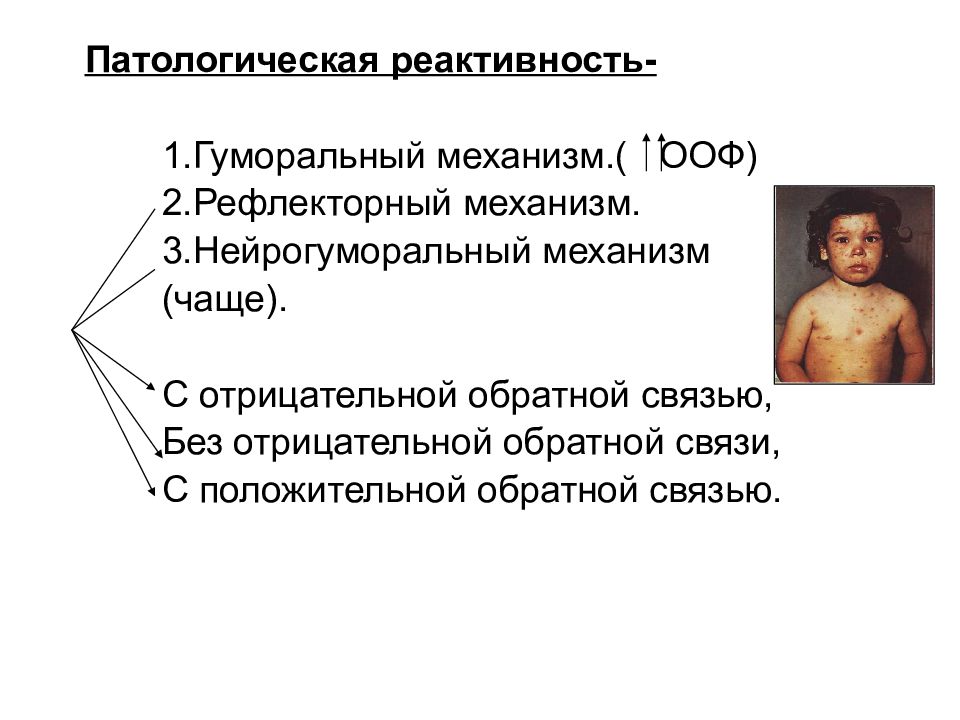

Слайд 16

Патологическая реактивность- 1.Гуморальный механизм.( ООФ) 2.Рефлекторный механизм. 3.Нейрогуморальный механизм (чаще). С отрицательной обратной связью, Без отрицательной обратной связи, С положительной обратной связью.

Слайд 17: Механизмы индивидуальной патологической реактивности (Анохин, Меерсон, Гаркави, Квакина, Уколова)

Функциональная система сохранения жизни -совокупность всех наследственных и приобретенных адаптационных реакций организма (защитных, компенсаторных, гомеостатических), формирующаяся в ответ на действие чрезвычайного (повреждающего) раздражителя (агрессора) внешней среды – причины болезни.

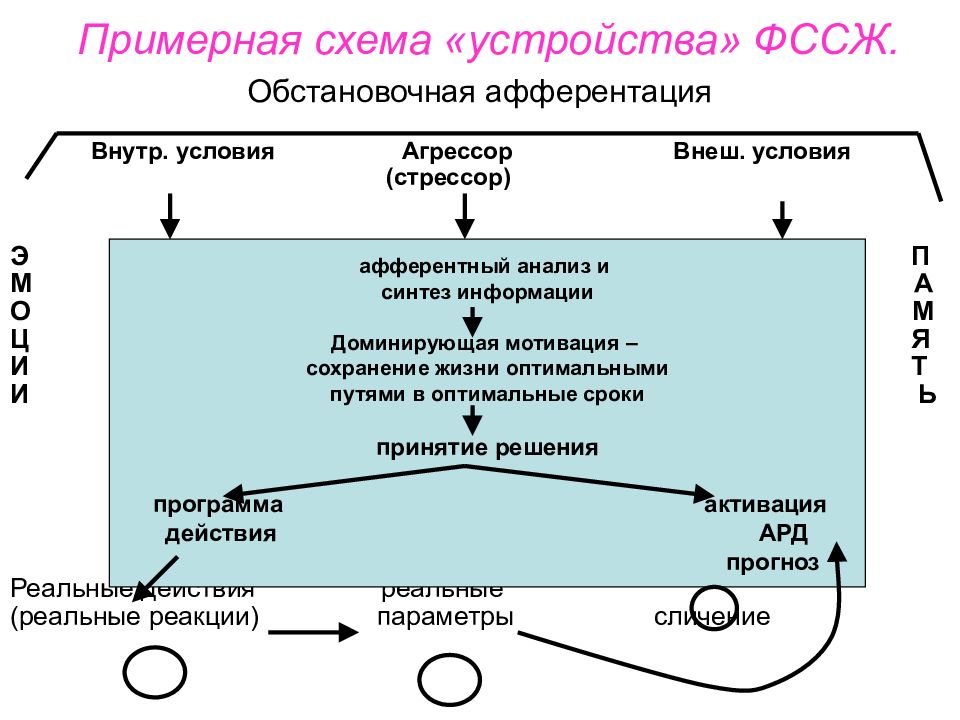

Слайд 18: Примерная схема «устройства» ФССЖ

Обстановочная афферентация Внутр. условия Агрессор Внеш. условия (стрессор) Э П М А О М Ц Я И Т И Ь Реальные действия реальные (реальные реакции) параметры сличение афферентный анализ и синтез информации Доминирующая мотивация – сохранение жизни оптимальными путями в оптимальные сроки принятие решения программа активация действия АРД прогноз

Формирование функциональных систем сохранения жизни (ФССЖ) идет через факторы индивидуальной реактивности организма (наследственность, возраст, пол, история жизни, конституция). Они создают исходное функциональное состояние регуляторных и исполнительных систем организма.

Слайд 20

1. отрицательная обратная связь 2. о трицательная обратная связь не образуется 3. положительная обратная связь Ответы ФССЖ:

Слайд 21: Примерные варианты формирования результатов ответа функциональных систем сохранения жизни (ФССЖ)

1. Абсолютно оптимальная функциональная система сохранения жизни с отрицательной обратной связью (благоприятный исход общего стресса, благоприятный исход встречи с патогенными микроорганизмами) - болезнь не возникает. 2. Оптимальная ФССЖ с отрицательной обратной связью (болезнь с полным выздоровлением).

Слайд 22

3. Относительно оптимальная ФССЖ с отрицательной обратной связью (болезнь с хроническим течением, с неполным выздоровлением). Примерные варианты формирования результатов ответа функциональных систем сохранения жизни (ФССЖ).

Слайд 23

4. Неоптимальная ФССЖ без отрицательной обратной связи (скоропостижная смерть при остром воспалении легких, при остром инфаркте миокарда и др.). 5. Неоптимальная ФССЖ с положительной обратной связью (тяжелое течение болезни с осложнениями - инфекционные заболевания сепсис; тяжелая механическая травма травматический шок во II - III стадиях и т.д.).Возможен летальный исход. Примерные варианты формирования результатов ответа функциональных систем сохранения жизни (ФССЖ).

Слайд 24

Работа №1 Изучить в эксперименте влияние нервно-мышечного напряжения на развитие «высотной болезни» Опыт поставить на двух белых мышах. У одной из них вызвать нервно-мышечное напряжение, заставив её насильственно плавать в сосуде с водой в течение 10 минут. После плавательной пробы обеих мышей поместить под колпак аппарата Комовского, заметить время, воздух откачать до «высот», «соответствующих 0,8; 0,6; 0,3 атм., и наблюдать за поведением животных. При наступлении судорог у одного из них заметить время, прекратить откачивание воздуха. Результаты записать в протокол и объяснить большую устойчивость другого животного. В выводах ответить на вопросы: Какое из животных оказалось более устойчивым к болезнетворному раздражителю? По какому критерию вы об этом судили? Какой фактор индивидуальной реактивности по отношению к болезнетворному раздражителю вы изучили? Как он повлиял на устойчивость животного к этому раздражителю?

Слайд 25

Работа №2 Влияние фактора пола на устойчивость человека к кратковременной гипоксии. Испытуемым предлагается сделать максимальную произвольную задержку дыхания после глубокого вдоха. Измерить её в секундах. Вычислить среднее время задержки дыхания у мужчин и у женщин. Сравнить полученные результаты. Сделать вывод кто оказался более устойчив к кратковременной гипоксии мужчины или женщины.

Слайд 26

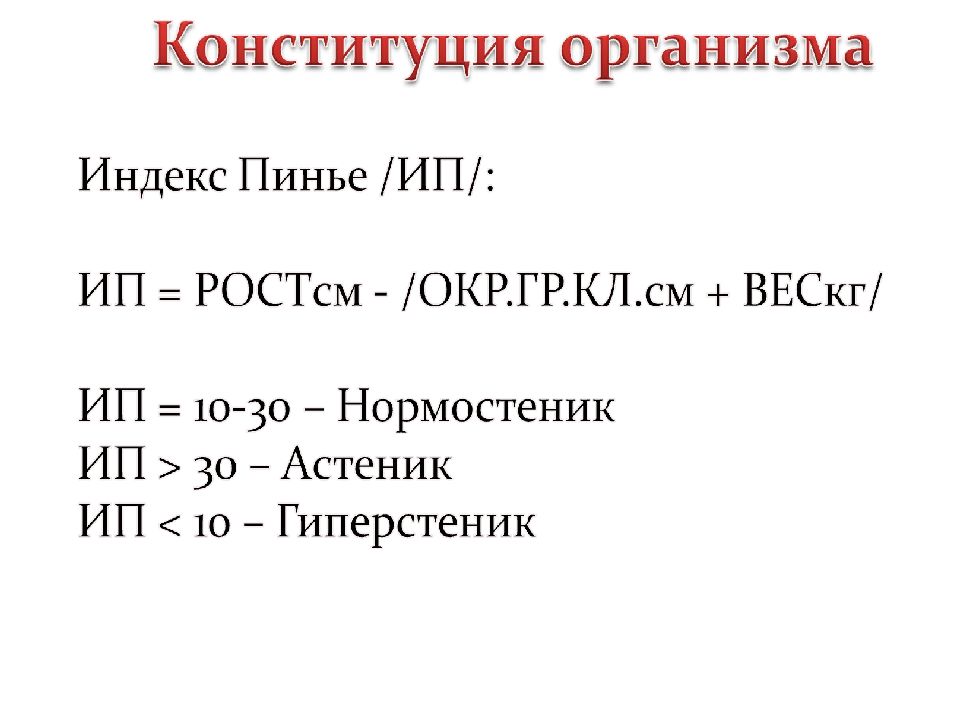

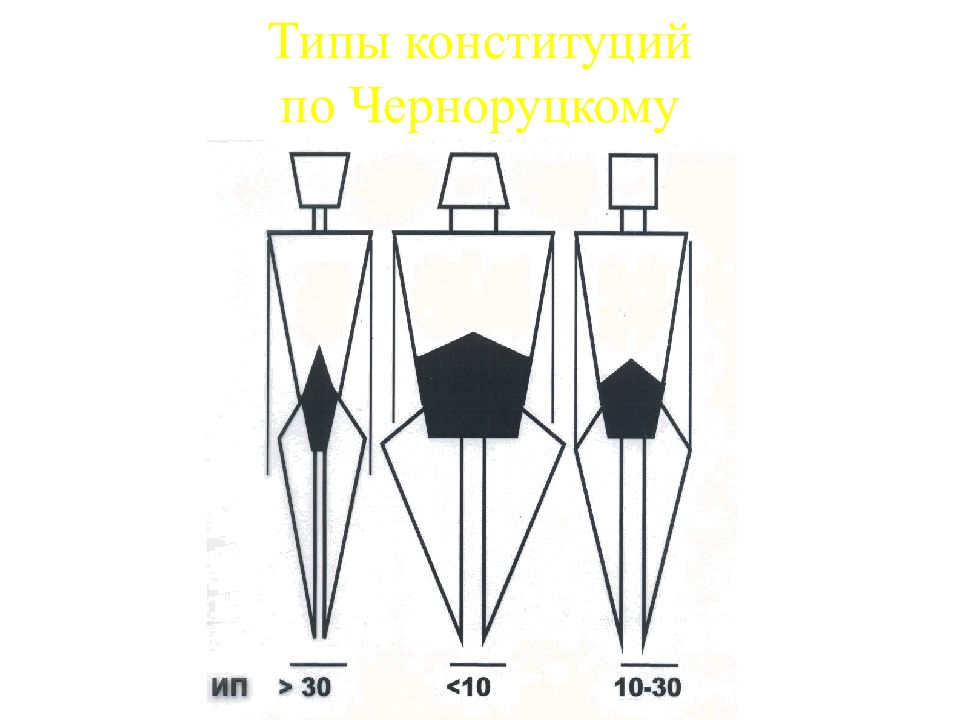

Работа №3. Влияние типа конституции (по Черноруцкому) на устойчивость человека к кратковременной гипоксии. Всем студентам группы предлагается сделать максимальную произвольную задержку дыхания после максимального вдоха. Измерить её в секундах. У каждого студента определить тип конституции (по Черноруцкому), используя формулу: Показатель Конституции (ПК) = рост (в см) - (вес (в кг) + окр. Грудной клетки (в см)) ПК =10-30-нормостенический тип ПК > 30 - астенический тип ПК< 10 - гиперстенический тип Всех испытуемых по ПК разделить на три группы соответственно типу конституции. Вычислить в каждой группе среднее время задержки дыхания. Сравнить полученные результаты. Сделать вывод кто оказался более устойчив к кратковременной гипоксии в зависимости от типа конституции.

Последний слайд презентации: Тема 3 Реактивность организма Занятие № 6. Реактивность организма. Её роль в

Рекомендуемая литература Обязательная: Воложин А.И., Порядин Г.В. Патофизиология. В 3 т.: Учебник для студ. ВУЗов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. с. 36-41, 134-140 Адо А.Д. Патологическая физиология. Учебник. – М.: Триада-Х, 2000. с.71-86 Новицкий В.В., Гольдберг Е.Д. Патофизиология: Учебник для медицинских ВУЗов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.с. 142-149 Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. с. 21-23 Лекционный материал Дополнительная: Воложин А.И., Порядин Г.В. Патофизиология. В 3 т.: Учебник для студ. ВУЗов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. Зайко Н.Н., Быць Ю.В. Патологическая физиология: Учебник. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. Овсянников В.Г. Общая патология, ч.1: Учебник. – Ростов-на-Дону: ГОУ ВПО РостГМУ, 1997. Шанин В.Ю. Патофизиология: Учебник. – СПб.: Элби, 2005. Фролов В.А. Патологическая физиология: Учебник для медицинских ВУЗов. – М.: МИА, 2003.