Первый слайд презентации: ТЕМА 7. ПОВЕРХНОСТНЫЙ АППАРАТ КЛЕТКИ (ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА)

Слайд 2: 1. СОСТАВ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

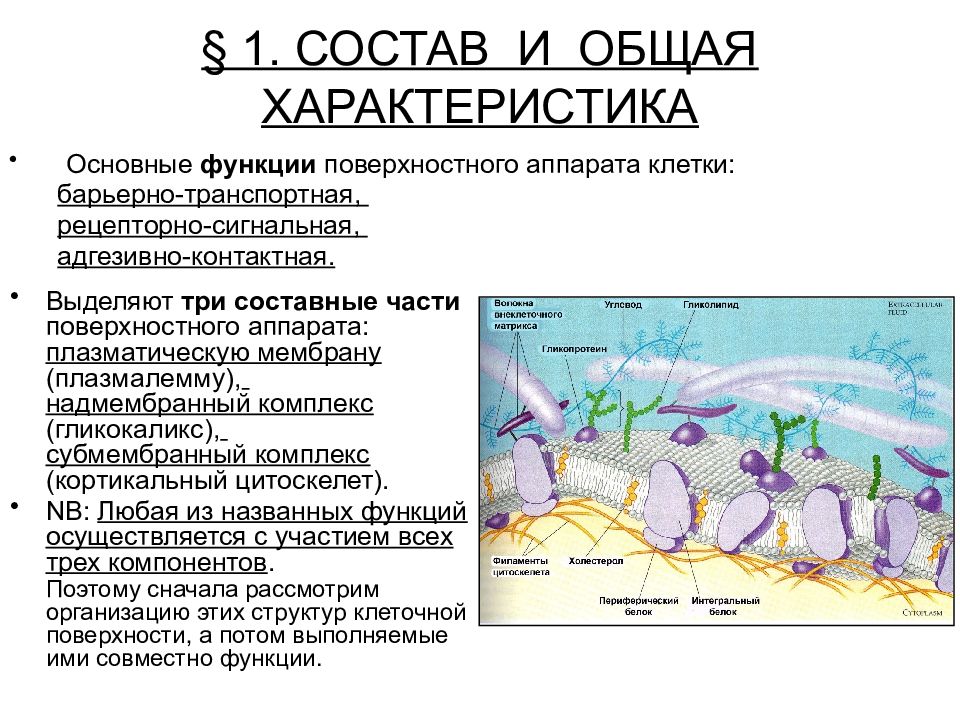

Выделяют три составные части поверхностного аппарата: плазматическую мембрану (плазмалемму), надмембранный комплекс (гликокаликс), субмембранный комплекс (кортикальный цитоскелет). NB: Любая из названных функций осуществляется с участием всех трех компонентов. Поэтому сначала рассмотрим организацию этих структур клеточной поверхности, а потом выполняемые ими совместно функции. Основные функции поверхностного аппарата клетки: барьерно-транспортная, рецепторно-сигнальная, адгезивно-контактная.

Слайд 3: 1.1. Плазмалемма

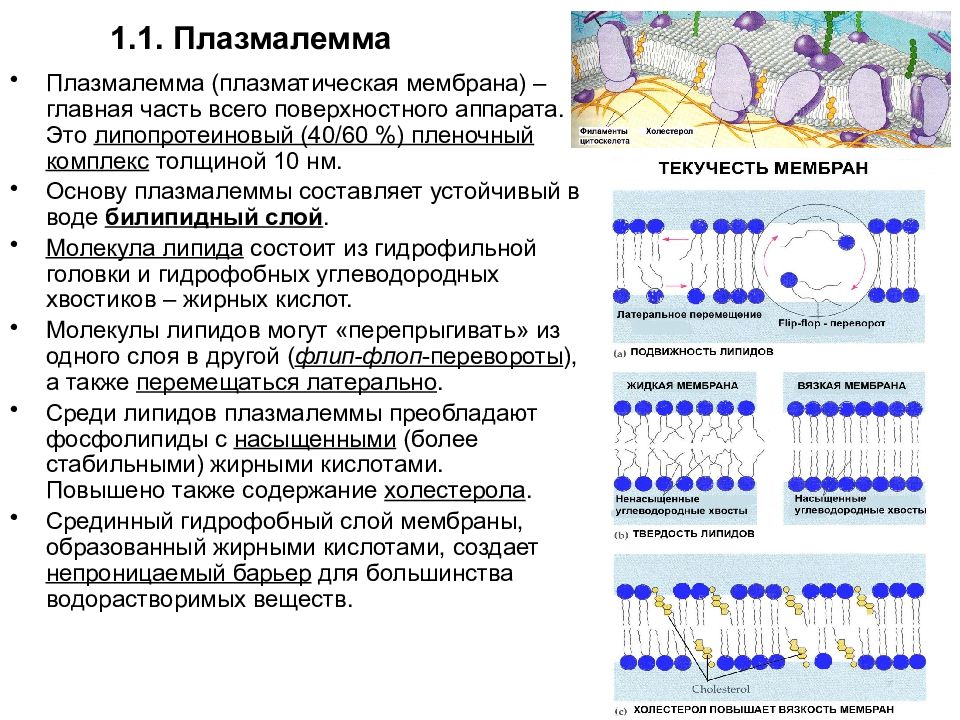

Плазмалемма (плазматическая мембрана) – главная часть всего поверхностного аппарата. Это липопротеиновый (40 / 60 %) пленочный комплекс толщиной 10 нм. Основу плазмалеммы составляет устойчивый в воде билипидный слой. Молекула липида состоит из гидрофильной головки и гидрофобных углеводородных хвостиков – жирных кислот. Молекулы липидов могут «перепрыгивать» из одного слоя в другой ( флип-флоп -перевороты ), а также перемещаться латерально. Среди липидов плазмалеммы преобладают фосфолипиды с насыщенными (более стабильными) жирными кислотами. Повышено также содержание холестерола. Срединный гидрофобный слой мембраны, образованный жирными кислотами, создает непроницаемый барьер для большинства водорастворимых веществ.

Слайд 4

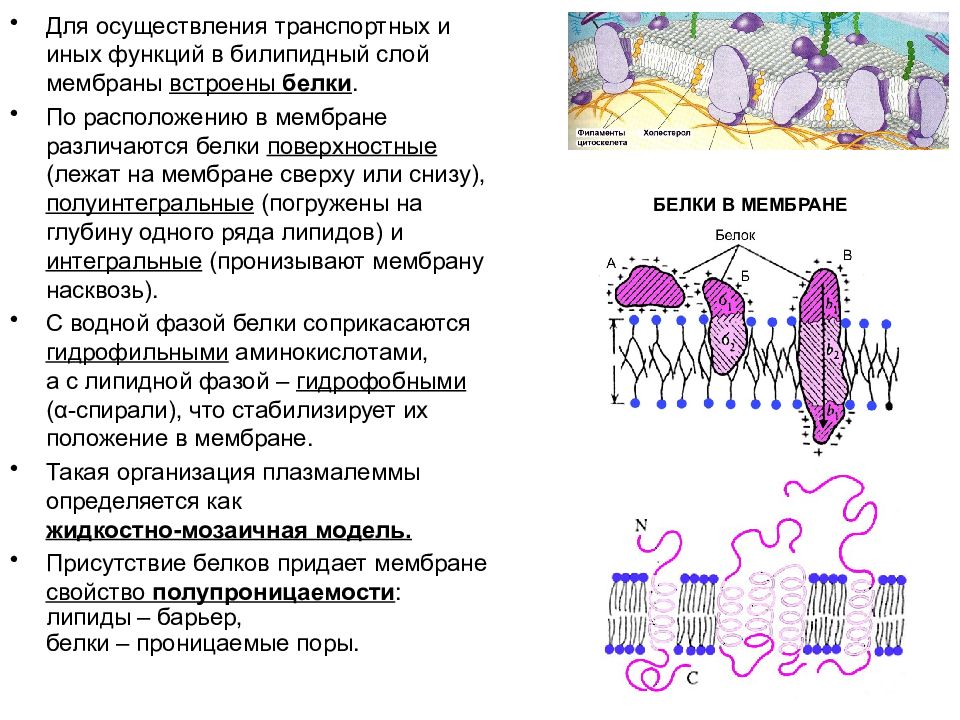

Для осуществления транспортных и иных функций в билипидный слой мембраны встроены белки. По расположению в мембране различаются белки поверхностные (лежат на мембране сверху или снизу), полуинтегральные (погружены на глубину одного ряда липидов) и интегральные (пронизывают мембрану насквозь). С водной фазой белки соприкасаются гидрофильными аминокислотами, а с липидной фазой – гидрофобными ( α -спирали), что стабилизирует их положение в мембране. Такая организация плазмалеммы определяется как жидкостно-мозаичная модель. Присутствие белков придает мембране свойство полупроницаемости : липиды – барьер, белки – проницаемые поры. БЕЛКИ В МЕМБРАНЕ

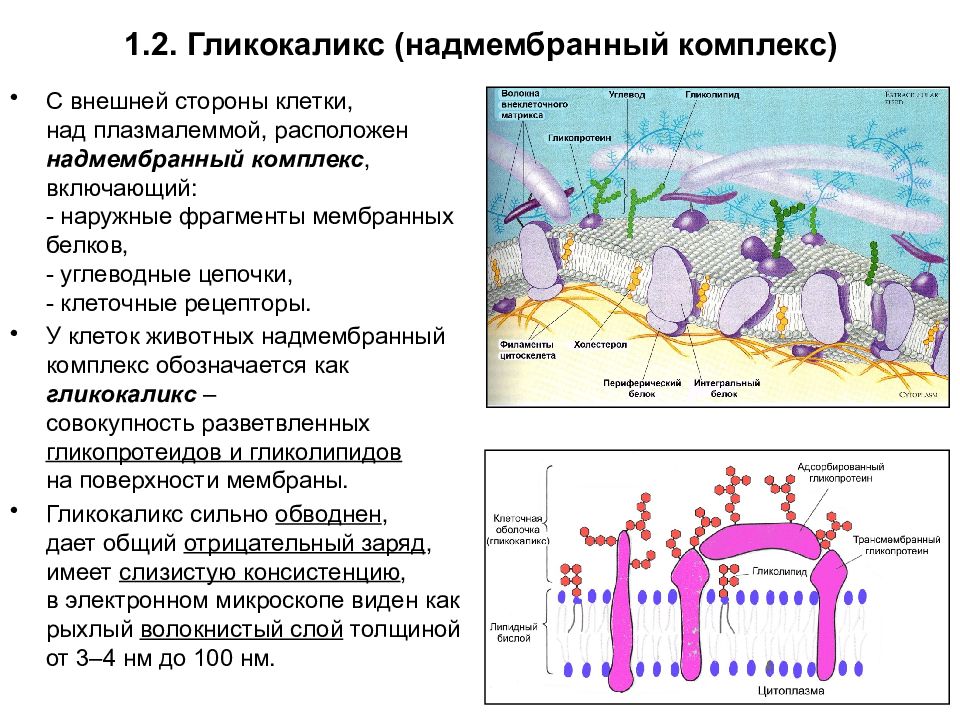

Слайд 5: 1.2. Гликокаликс (надмембранный комплекс)

С внешней стороны клетки, над плазмалеммой, расположен надмембранный комплекс, включающий: - наружные фрагменты мембранных белков, - углеводные цепочки, - клеточные рецепторы. У клеток животных надмембранный комплекс обозначается как гликокаликс – совокупность разветвленных гликопротеидов и гликолипидов на поверхности мембраны. Гликокаликс сильно обводнен, дает общий отрицательный заряд, имеет слизистую консистенцию, в электронном микроскопе виден как рыхлый волокнистый слой толщиной от 3–4 нм до 100 нм.

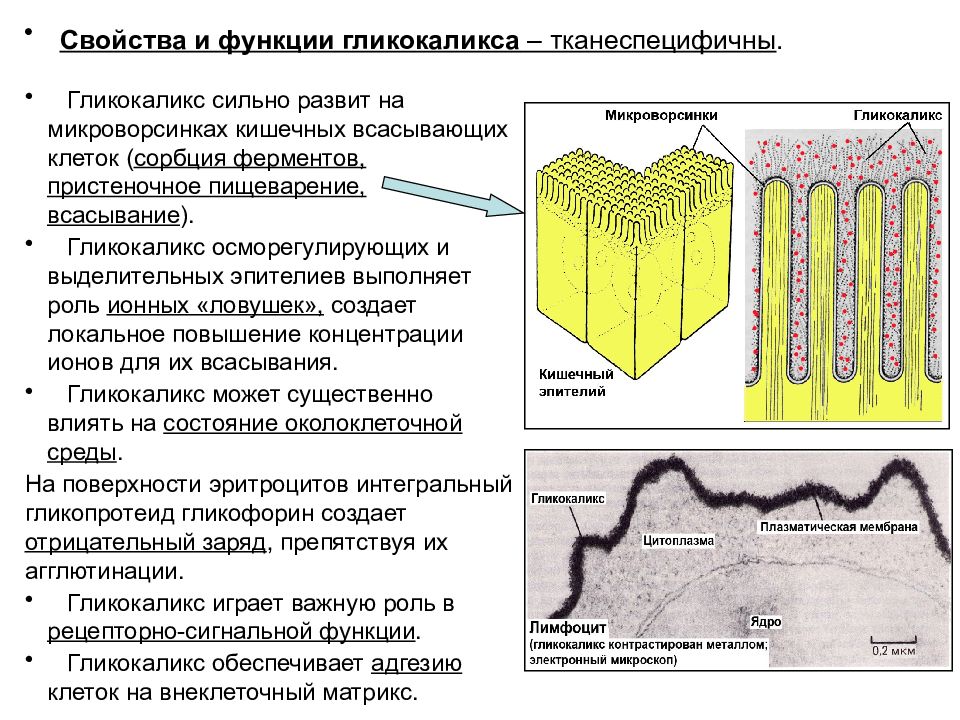

Слайд 6

Свойства и функции гликокаликса – тканеспецифичны. Гликокаликс сильно развит на микроворсинках кишечных всасывающих клеток ( сорбция ферментов, пристеночное пищеварение, всасывание ). Гликокаликс осморегулирующих и выделительных эпителиев выполняет роль ионных «ловушек», создает локальное повышение концентрации ионов для их всасывания. Гликокаликс может существенно влиять на состояние околоклеточной среды. На поверхности эритроцитов интегральный гликопротеид гликофорин создает отрицательный заряд, препятствуя их агглютинации. Гликокаликс играет важную роль в рецепторно-сигнальной функции. Гликокаликс обеспечивает адгезию клеток на внеклеточный матрикс.

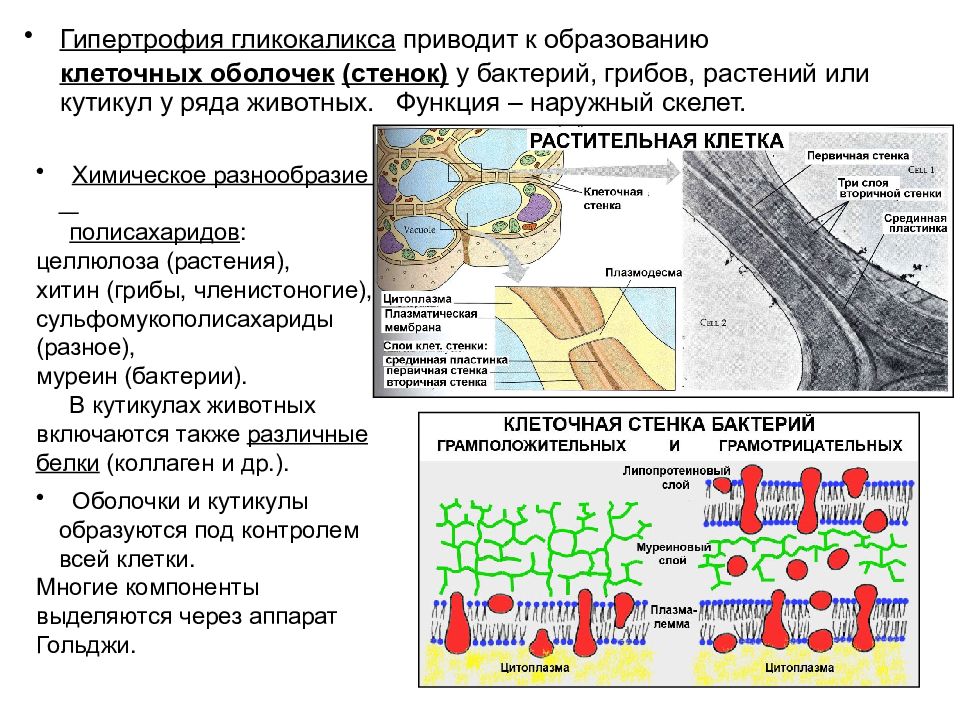

Слайд 7

Гипертрофия гликокаликса приводит к образованию клеточных оболочек (стенок) у бактерий, грибов, растений или кутикул у ряда животных. Функция – наружный скелет. Химическое разнообразие полисахаридов : целлюлоза (растения), хитин (грибы, членистоногие), сульфомукополисахариды (разное), муреин (бактерии). В кутикулах животных включаются также различные белки (коллаген и др.). Оболочки и кутикулы образуются под контролем всей клетки. Многие компоненты выделяются через аппарат Гольджи.

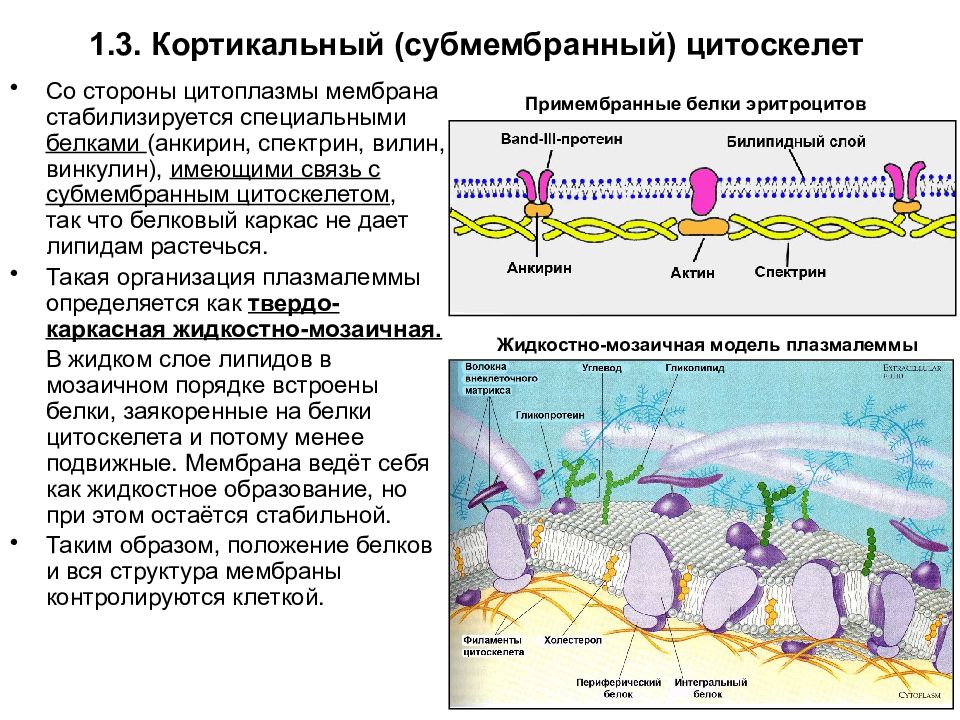

Слайд 8

Со стороны цитоплазмы мембрана стабилизируется специальными белками (анкирин, спектрин, вилин, винкулин), имеющими связь с субмембранным цитоскелетом, так что белковый каркас не дает липидам растечься. Такая организация плазмалеммы определяется как твердо-каркасная жидкостно-мозаичная. В жидком слое липидов в мозаичном порядке встроены белки, заякоренные на белки цитоскелета и потому менее подвижные. Мембрана ведёт себя как жидкостное образование, но при этом остаётся стабильной. Таким образом, положение белков и вся структура мембраны контролируются клеткой. Примембранные белки эритроцитов Жидкостно-мозаичная модель плазмалеммы 1.3. Кортикальный (субмембранный) цитоскелет

Слайд 9

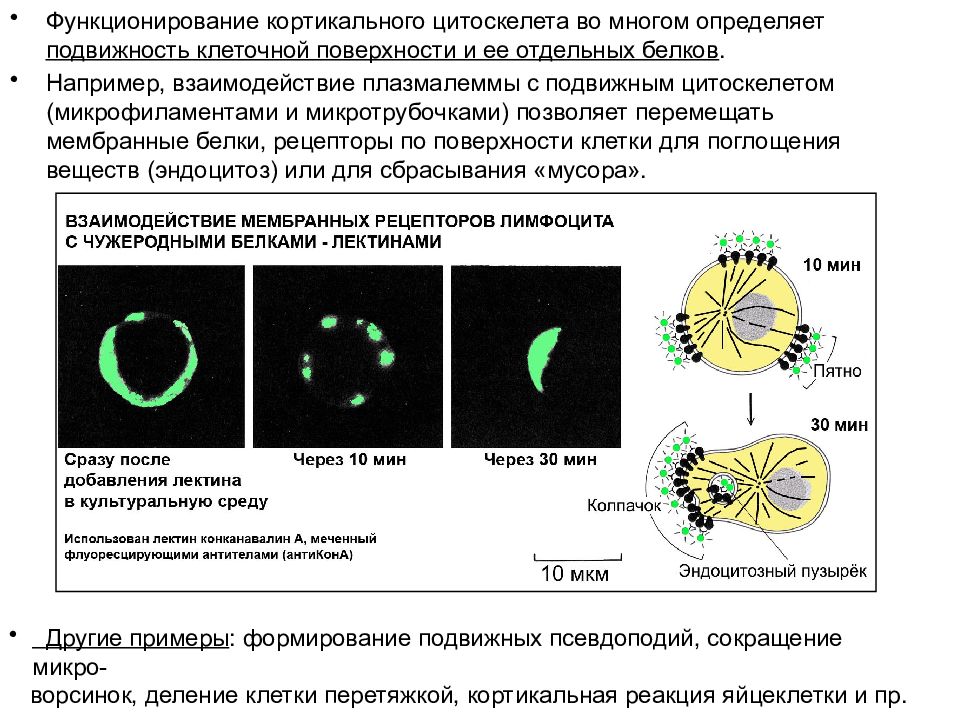

Функционирование кортикального цитоскелета во многом определяет подвижность клеточной поверхности и ее отдельных белков. Например, взаимодействие плазмалеммы с подвижным цитоскелетом (микрофиламентами и микротрубочками) позволяет перемещать мембранные белки, рецепторы по поверхности клетки для поглощения веществ (эндоцитоз) или для сбрасывания «мусора». Другие примеры : формирование подвижных псевдоподий, сокращение микро- ворсинок, деление клетки перетяжкой, кортикальная реакция яйцеклетки и пр.

Слайд 10: 1.4. Обновление и рост плазматической мембраны

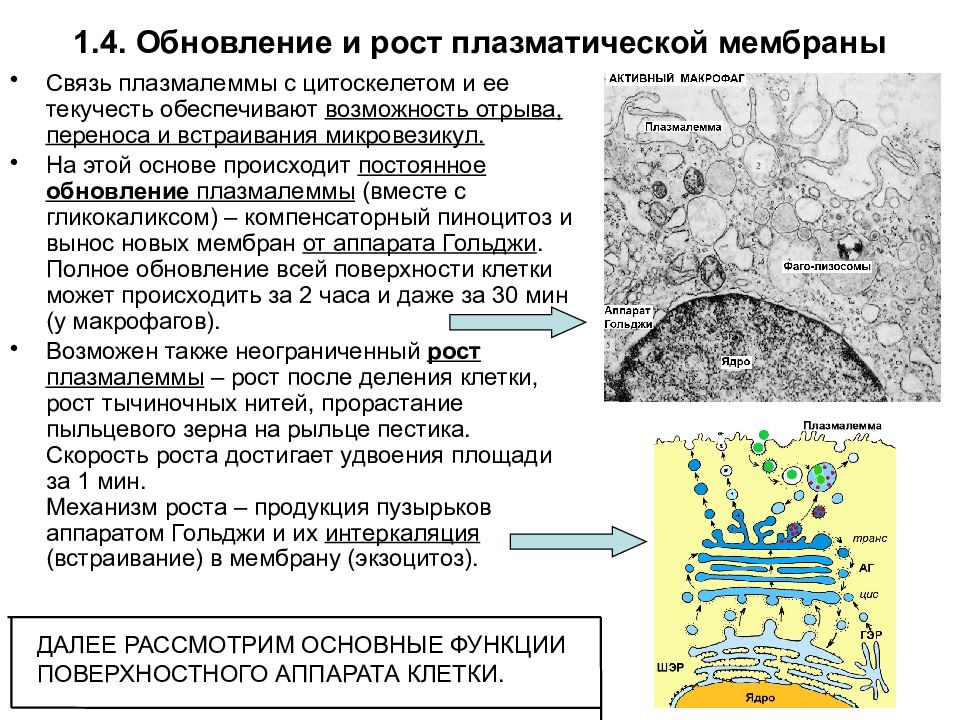

Связь плазмалеммы с цитоскелетом и ее текучесть обеспечивают возможность отрыва, переноса и встраивания микровезикул. На этой основе происходит постоянное обновление плазмалеммы (вместе с гликокаликсом) – компенсаторный пиноцитоз и вынос новых мембран от аппарата Гольджи. Полное обновление всей поверхности клетки может происходить за 2 часа и даже за 30 мин (у макрофагов). Возможен также неограниченный рост плазмалеммы – рост после деления клетки, рост тычиночных нитей, прорастание пыльцевого зерна на рыльце пестика. Скорость роста достигает удвоения площади за 1 мин. Механизм роста – продукция пузырьков аппаратом Гольджи и их интеркаляция (встраивание) в мембрану (экзоцитоз). ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО АППАРАТА КЛЕТКИ.

Слайд 11: 2. БАРЬЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ

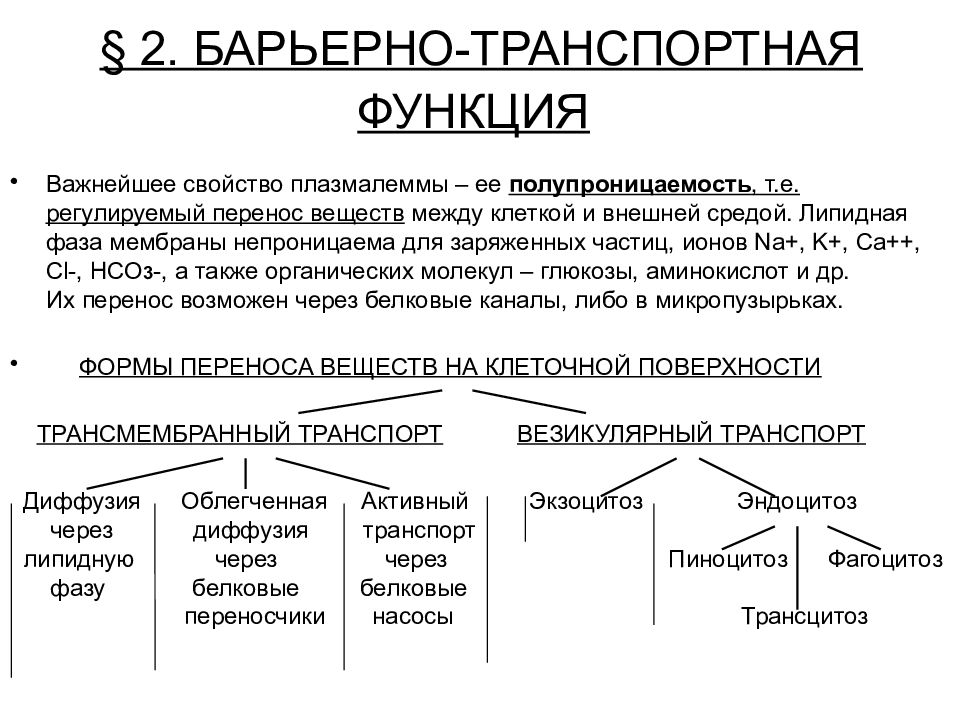

Важнейшее свойство плазмалеммы – ее полупроницаемость, т.е. регулируемый перенос веществ между клеткой и внешней средой. Липидная фаза мембраны непроницаема для заряженных частиц, ионов Na+, K+, Ca + +, Cl-, HCO 3 -, а также органических молекул – глюкозы, аминокислот и др. Их перенос возможен через белковые каналы, либо в микропузырьках. ФОРМЫ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВ НА КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРАНСМЕМБРАННЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТ Диффузия Облегченная Активный Экзоцитоз Эндоцитоз через диффузия транспорт липидную через через Пиноцитоз Фагоцитоз фазу белковые белковые переносчики насосы Трансцитоз

Слайд 12: 2.1. Трансмембранный транспорт

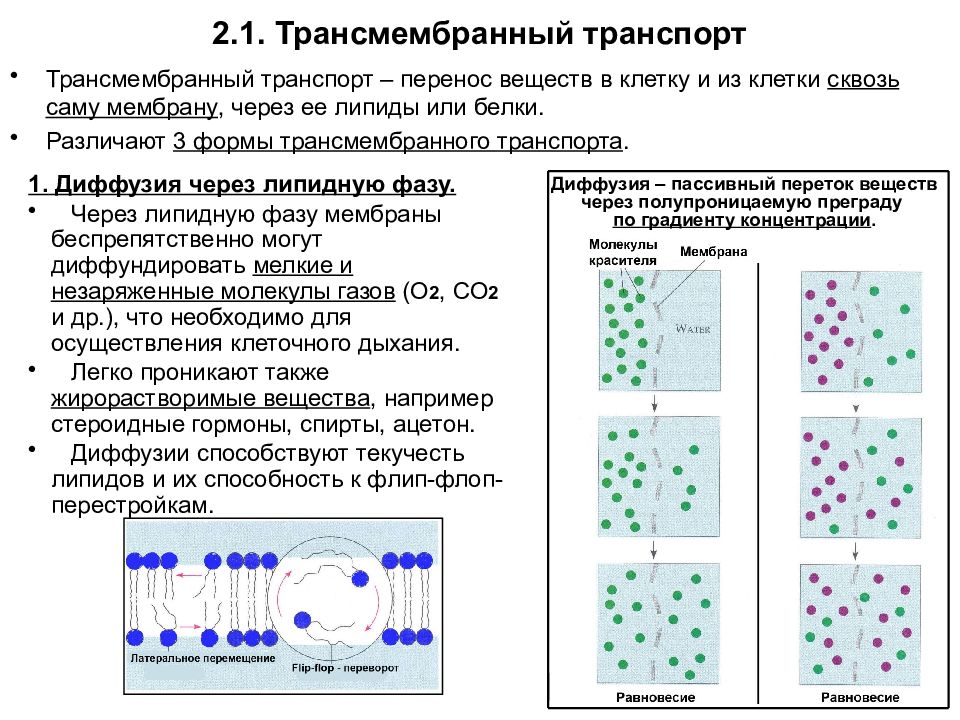

Трансмембранный транспорт – перенос веществ в клетку и из клетки сквозь саму мембрану, через ее липиды или белки. Различают 3 формы трансмембранного транспорта. 1. Диффузия через липидную фазу. Через липидную фазу мембраны беспрепятственно могут диффундировать мелкие и незаряженные молекулы газов (О 2, СО 2 и др.), что необходимо для осуществления клеточного дыхания. Легко проникают также жирорастворимые вещества, например стероидные гормоны, спирты, ацетон. Диффузии способствуют текучесть липидов и их способность к флип-флоп-перестройкам. Диффузия – пассивный переток веществ через полупроницаемую преграду по градиенту концентрации.

Слайд 13

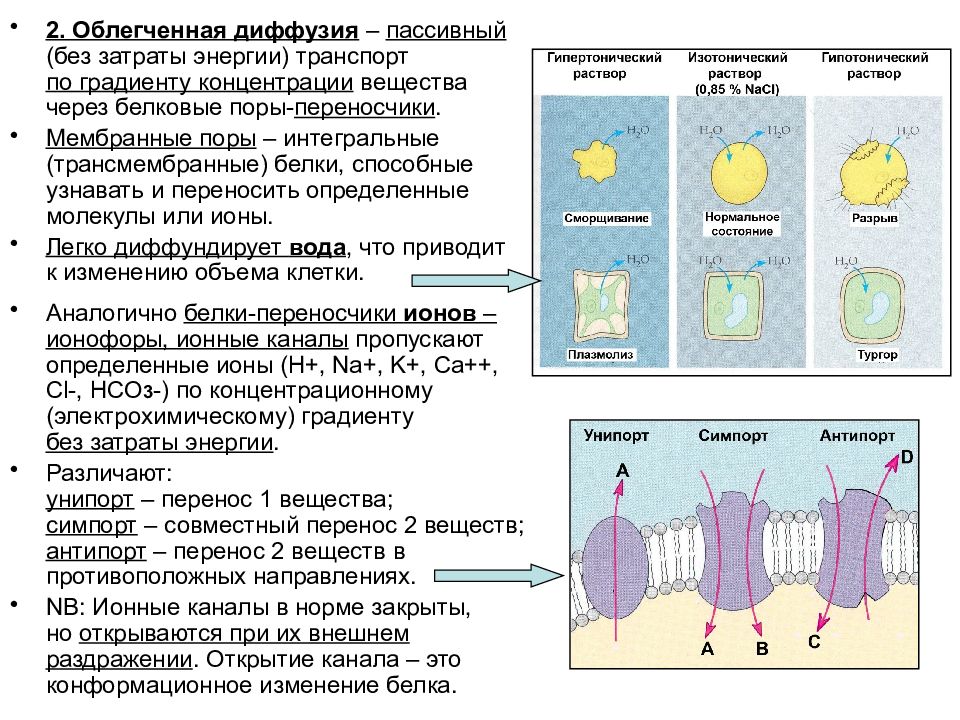

2. Облегченная диффузия – пассивный (без затраты энергии) транспорт по градиенту концентрации вещества через белковые поры- переносчики. Мембранные поры – интегральные (трансмембранные) белки, способные узнавать и переносить определенные молекулы или ионы. Легко диффундирует вода, что приводит к изменению объема клетки. Аналогично белки-переносчики ионов – ионофоры, ионные каналы пропускают определенные ионы (Н+, Na+, K+, Ca + +, Cl-, HCO 3 - ) по концентрационному (электрохимическому) градиенту без затраты энергии. Различают: унипорт – перенос 1 вещества; симпорт – совместный перенос 2 веществ; антипорт – перенос 2 веществ в противоположных направлениях. NB: Ионные каналы в норме закрыты, но открываются при их внешнем раздражении. Открытие канала – это конформационное изменение белка.

Слайд 14

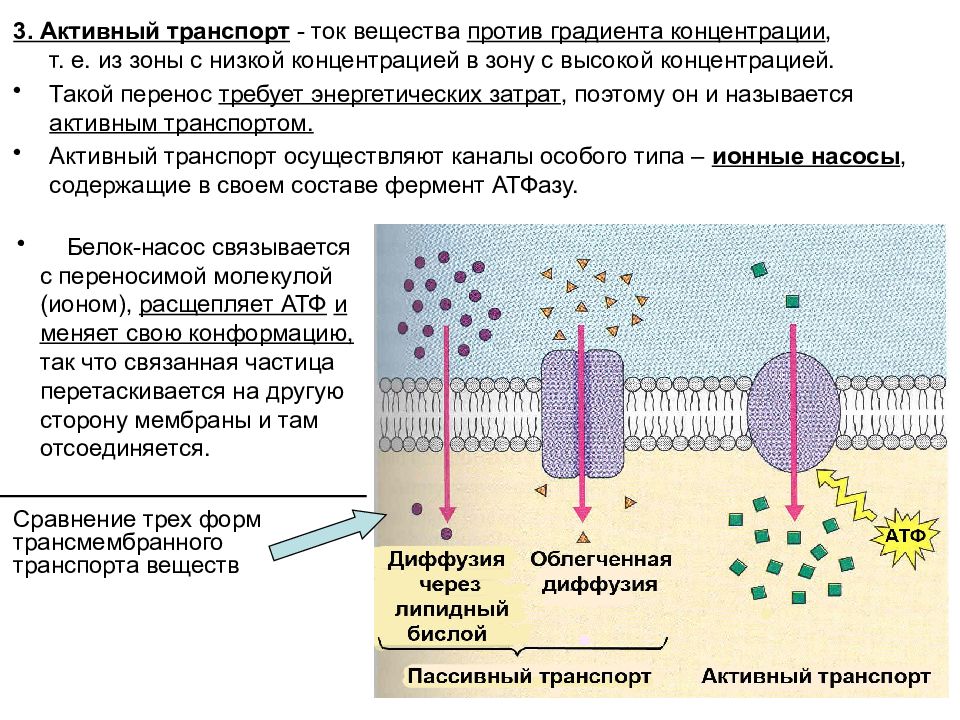

3. Активный транспорт - ток вещества против градиента концентрации, т. е. из зоны с низкой концентрацией в зону с высокой концентрацией. Такой перенос требует энергетических затрат, поэтому он и называется активным транспортом. Активный транспорт осуществляют каналы особого типа – ионные насосы, содержащие в своем составе фермент АТФазу. Белок-насос связывается с переносимой молекулой (ионом), расщепляет АТФ и меняет свою конформацию, так что связанная частица перетаскивается на другую сторону мембраны и там отсоединяется. Сравнение трех форм трансмембранного транспорта веществ

Слайд 15

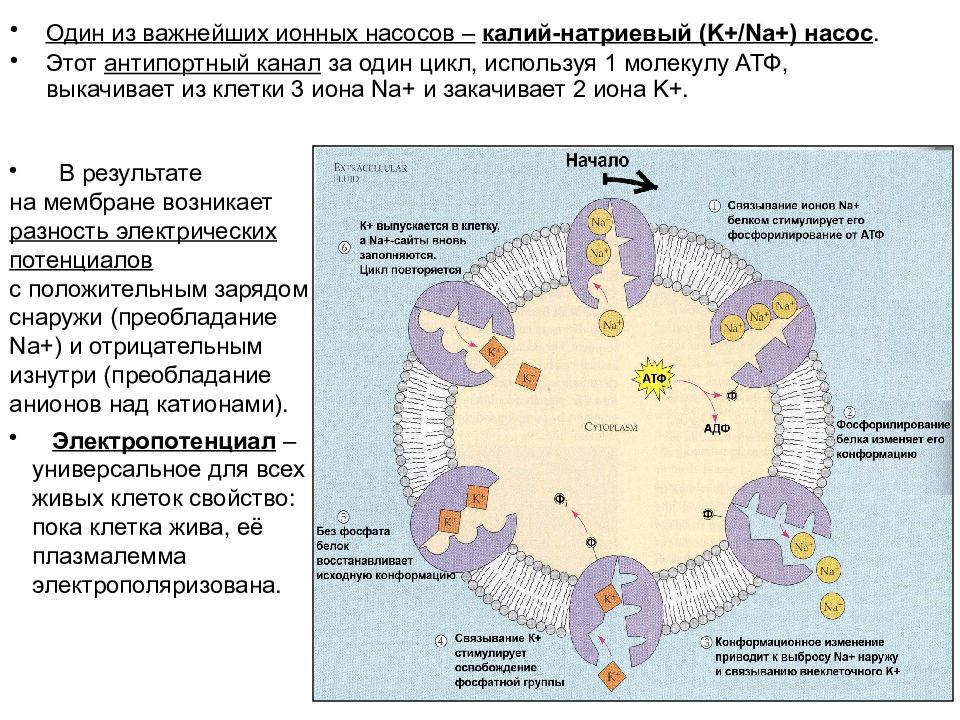

Один из важнейших ионных насосов – калий-натриевый ( K +/ Na +) насос. Этот антипортный канал за один цикл, используя 1 молекулу АТФ, выкачивает из клетки 3 иона Na + и закачивает 2 иона K +. В результате на мембране возникает разность электрических потенциалов с положительным зарядом снаружи (преобладание Na +) и отрицательным изнутри (преобладание анионов над катионами). Электропотенциал – универсальное для всех живых клеток свойство: пока клетка жива, её плазмалемма электрополяризована.

Слайд 16

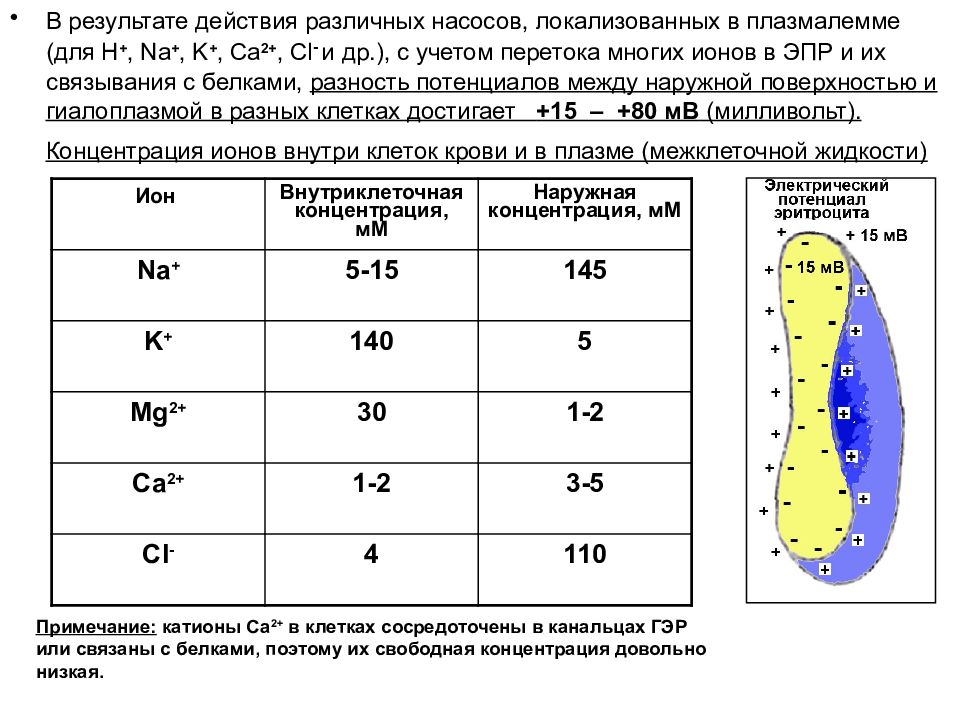

В результате действия различных насосов, локализованных в плазмалемме (для Н +, Na +, K +, Ca 2+, Cl - и др.), с учетом перетока многих ионов в ЭПР и их связывания с белками, разность потенциалов между наружной поверхностью и гиалоплазмой в разных клетках достигает +15 – +80 мВ (милливольт). Концентрация ионов внутри клеток крови и в плазме (межклеточной жидкости) Ион Внутриклеточная концентрация, мМ Наружная концентрация, мМ Na + 5-15 145 K + 140 5 Mg 2+ 30 1-2 Ca 2+ 1-2 3-5 Cl - 4 110 Примечание: катионы Са 2+ в клетках сосредоточены в канальцах ГЭР или связаны с белками, поэтому их свободная концентрация довольно низкая.

Слайд 17

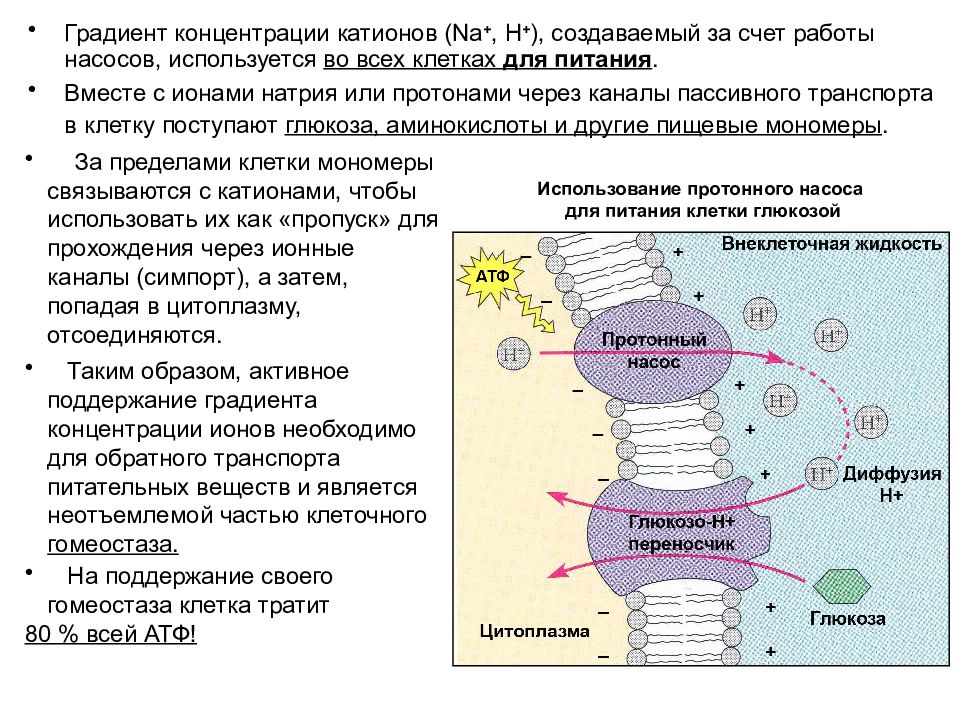

Градиент концентрации катионов ( Na +, H + ), создаваемый за счет работы насосов, используется во всех клетках для питания. Вместе с ионами натрия или протонами через каналы пассивного транспорта в клетку поступают глюкоза, аминокислоты и другие пищевые мономеры. За пределами клетки мономеры связываются с катионами, чтобы использовать их как «пропуск» для прохождения через ионные каналы (симпорт), а затем, попадая в цитоплазму, отсоединяются. Таким образом, активное поддержание градиента концентрации ионов необходимо для обратного транспорта питательных веществ и является неотъемлемой частью клеточного гомеостаза. На поддержание своего гомеостаза клетка тратит 80 % всей АТФ! Использование протонного насоса для питания клетки глюкозой

Слайд 18

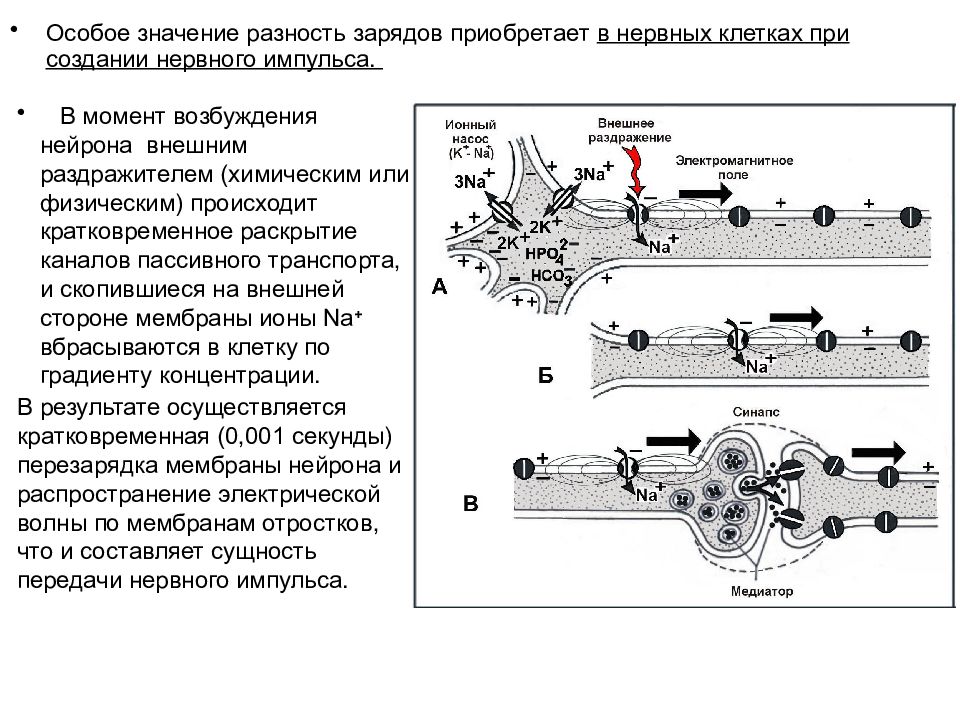

Особое значение разность зарядов приобретает в нервных клетках при создании нервного импульса. В момент возбуждения нейрона внешним раздражителем (химическим или физическим) происходит кратковременное раскрытие каналов пассивного транспорта, и скопившиеся на внешней стороне мембраны ионы Na + вбрасываются в клетку по градиенту концентрации. В результате осуществляется кратковременная (0,001 секунды) перезарядка мембраны нейрона и распространение электрической волны по мембранам отростков, что и составляет сущность передачи нервного импульса.

Слайд 19: 2.2. Везикулярный транспорт

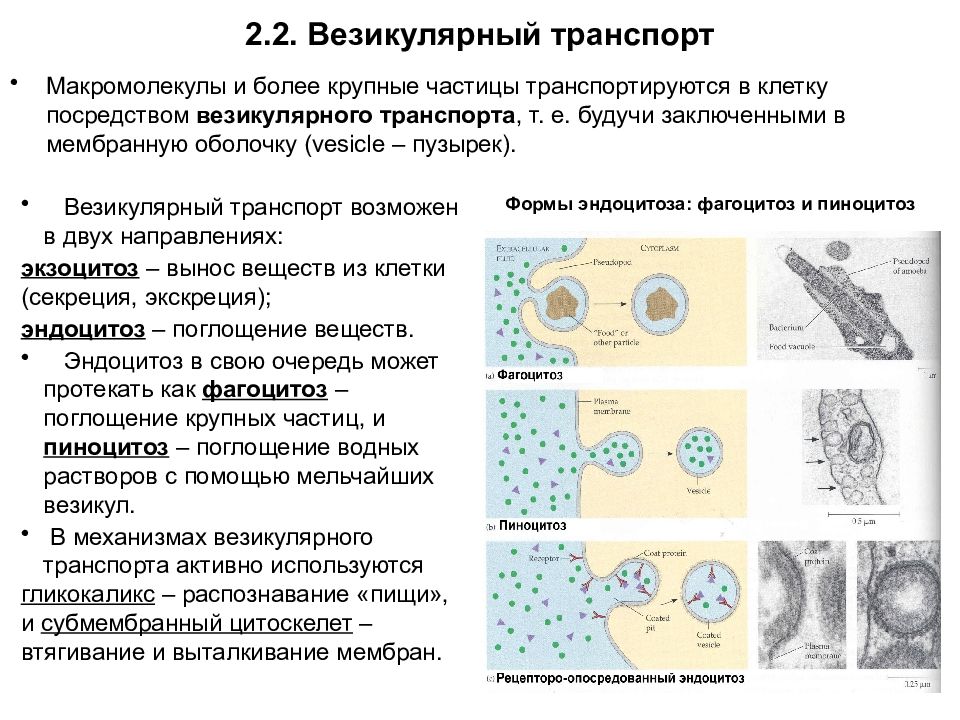

Макромолекулы и более крупные частицы транспортируются в клетку посредством везикулярного транспорта, т. е. будучи заключенными в мембранную оболочку ( vesicle – пузырек). Везикулярный транспорт возможен в двух направлениях: экзоцитоз – вынос веществ из клетки (секреция, экскреция); эндоцитоз – поглощение веществ. Эндоцитоз в свою очередь может протекать как фагоцитоз – поглощение крупных частиц, и пиноцитоз – поглощение водных растворов с помощью мельчайших везикул. В механизмах везикулярного транспорта активно используются гликокаликс – распознавание «пищи», и субмембранный цитоскелет – втягивание и выталкивание мембран. Формы эндоцитоза: фагоцитоз и пиноцитоз

Слайд 20

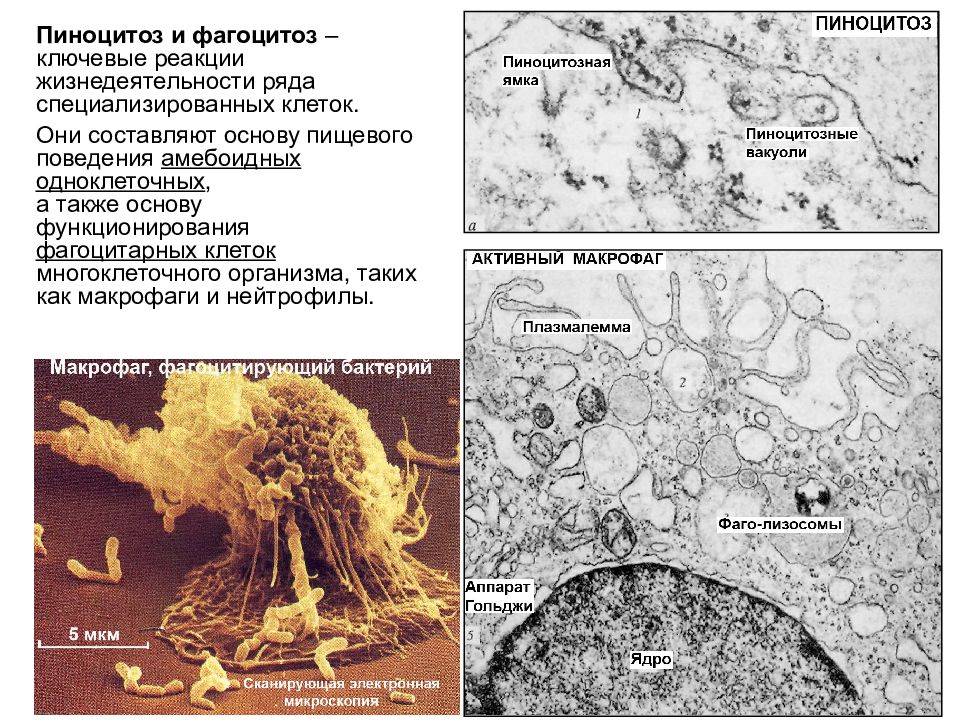

Пиноцитоз и фагоцитоз – ключевые реакции жизнедеятельности ряда специализированных клеток. Они составляют основу пищевого поведения амебоидных одноклеточных, а также основу функционирования фагоцитарных клеток многоклеточного организма, таких как макрофаги и нейтрофилы.

Слайд 21: 3. РЕЦЕПТОРНО-СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

3.1. Рецепция Рецепция – способность клетки воспринимать внешние сигналы и передавать соответствующую информацию на внутриклеточные структуры для формирования ответной реакцией. Разнообразие сигналов : - физические (свет, рельеф и др.), - химические (вещества-лиганды), - биологические (вирусы, клетки). Разнообразие ответов : - цитотаксисы (направленное движение), - выброс секретов, - мышечное сокращение, - клеточная дифференцировка, - клеточное деление, - иммунный ответ и др. Рецепторы – обычно трансмембранные гликопротеиды с преобладающим наружным доменом; редко гликолипиды. Эффекторы – обращенные в цитоплазму белки, формирующие внутриклеточные сигналы для генов и рабочих структур клетки.

Слайд 22

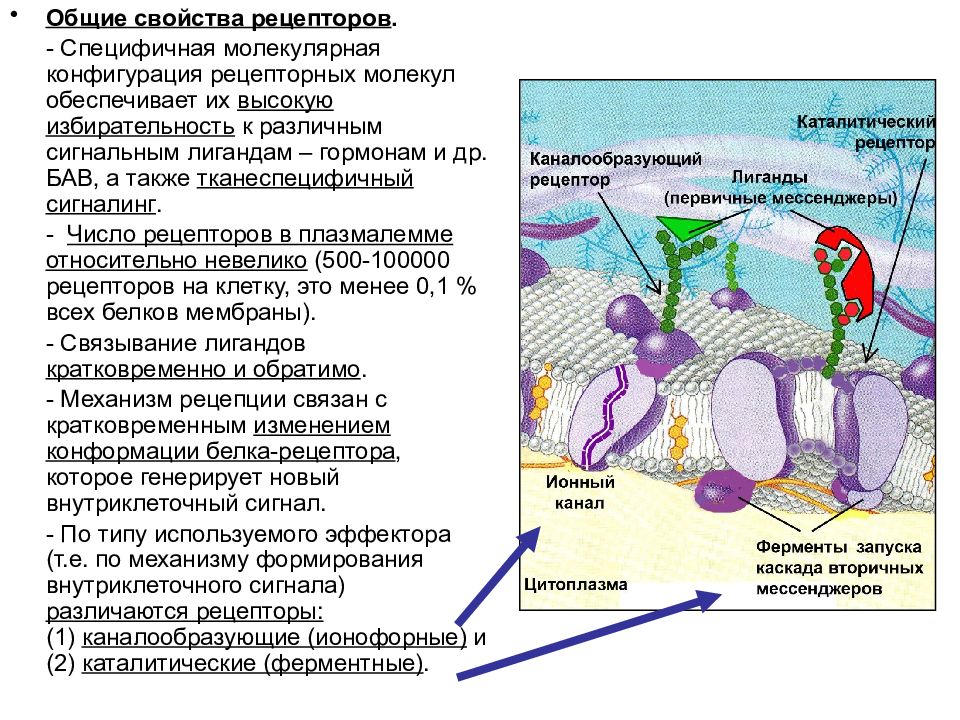

Общие свойства рецепторов. - Специфичная молекулярная конфигурация рецепторных молекул обеспечивает их высокую избирательность к различным сигнальным лигандам – гормонам и др. БАВ, а также тканеспецифичный сигналинг. - Число рецепторов в плазмалемме относительно невелико (500-100000 рецепторов на клетку, это менее 0,1 % всех белков мембраны). - Связывание лигандов кратковременно и обратимо. - Механизм рецепции связан с кратковременным изменением конформации белка-рецептора, которое генерирует новый внутриклеточный сигнал. - По типу используемого эффектора (т.е. по механизму формирования внутриклеточного сигнала) различаются рецепторы: (1) каналообразующие (ионофорные) и (2) каталитические (ферментные).

Слайд 23: 3.2. Каналообразующие рецепторы

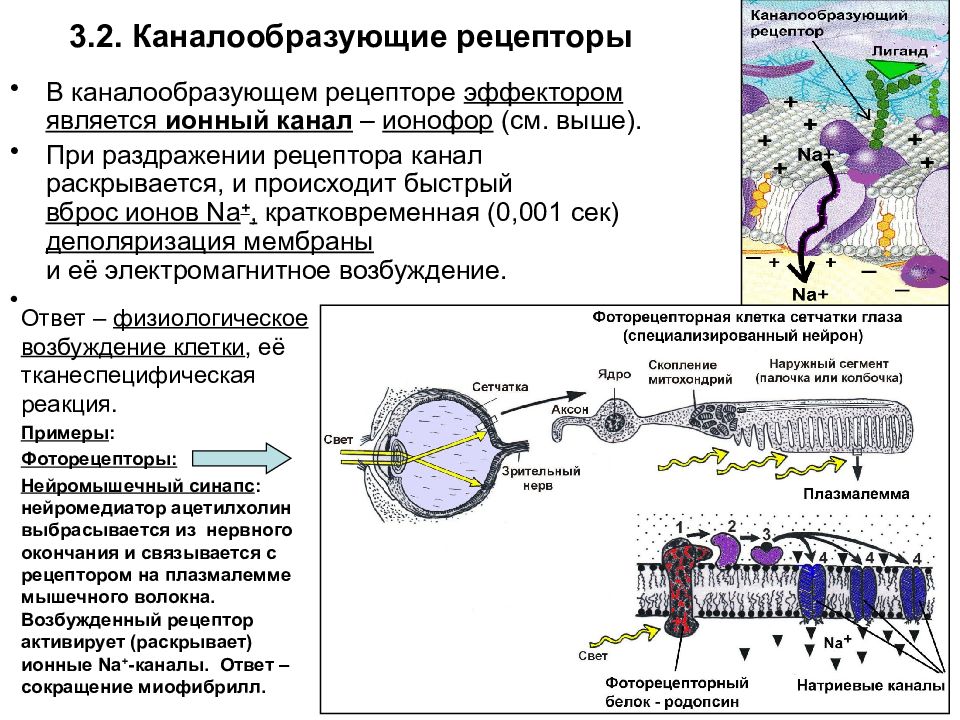

В каналообразующем рецепторе эффектором является ионный канал – ионофор (см. выше). При раздражении рецептора канал раскрывается, и происходит быстрый вброс ионов Na +, кратковременная (0,001 сек) деполяризация мембраны и её электромагнитное возбуждение. Ответ – физиологическое возбуждение клетки, её тканеспецифическая реакция. Примеры : Фоторецепторы: Нейромышечный синапс : нейромедиатор ацетилхолин выбрасывается из нервного окончания и связывается с рецептором на плазмалемме мышечного волокна. Возбужденный рецептор активирует (раскрывает) ионные Na + -каналы. Ответ – сокращение миофибрилл.

Слайд 24: 3.3. Каталитические рецепторы

Каталитические рецепторы имеют другие эффекторы – примембранные ферменты, производящие различные сигнальные молекулы – вторичные мессенджеры. - Аденилатциклаза – производит циклический АМФ (цАМФ) – активатор многих сигнальных путей; - Фосфолипаза С – дает другие мессенджеры, в т.ч. Ca 2+. - G -белок – ГТФ связывающий ± регулятор эффекторов. Сигнальный путь растительного гормона роста ауксина – от рецептора до генов и цитоплазматических структур. При раздражении рецептора лигандом с этих ферментов начинается каскад реакций вторичных мессенджеров. В основном это фосфорилирующие ферменты сигнальных путей клетки – протеинкиназы. Сигнал проходит на рабочие структуры клетки, вплоть до ядра, активируя одни гены и ингибируя другие. В итоге регулируются синтезы белков, дифференцировка, рост, деление клеток.

Слайд 25

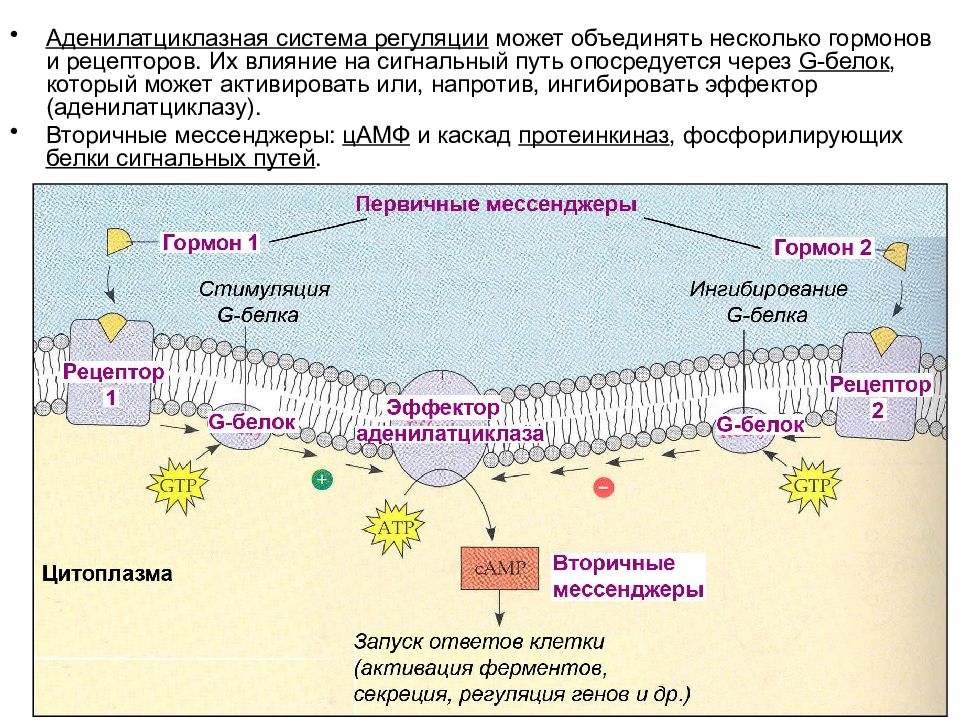

Аденилатциклазная система регуляции может объединять несколько гормонов и рецепторов. Их влияние на сигнальный путь опосредуется через G -белок, который может активировать или, напротив, ингибировать эффектор (аденилатциклазу). Вторичные мессенджеры: цАМФ и каскад протеинкиназ, фосфорилирующих белки сигнальных путей.

Слайд 26

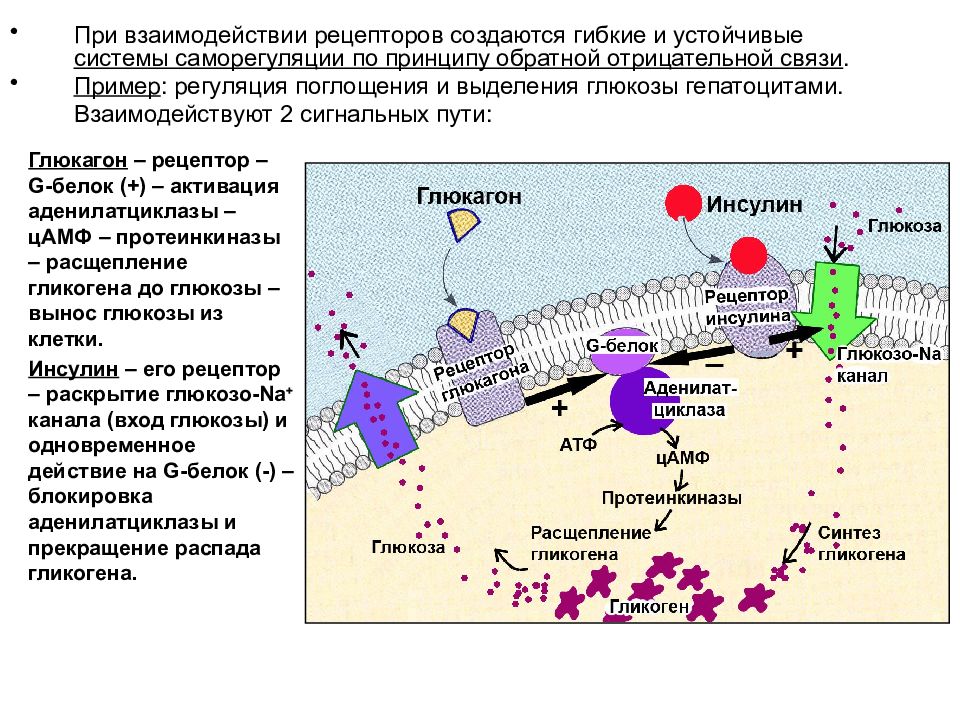

При взаимодействии рецепторов создаются гибкие и устойчивые системы саморегуляции по принципу обратной отрицательной связи. Пример : регуляция поглощения и выделения глюкозы гепатоцитами. Взаимодействуют 2 сигнальных пути: Глюкагон – рецептор – G -белок (+) – активация аденилатциклазы – цАМФ – протеинкиназы – расщепление гликогена до глюкозы – вынос глюкозы из клетки. Инсулин – его рецептор – раскрытие глюкозо- Na + канала (вход глюкозы) и одновременное действие на G -белок (-) – блокировка аденилатциклазы и прекращение распада гликогена.

Слайд 27

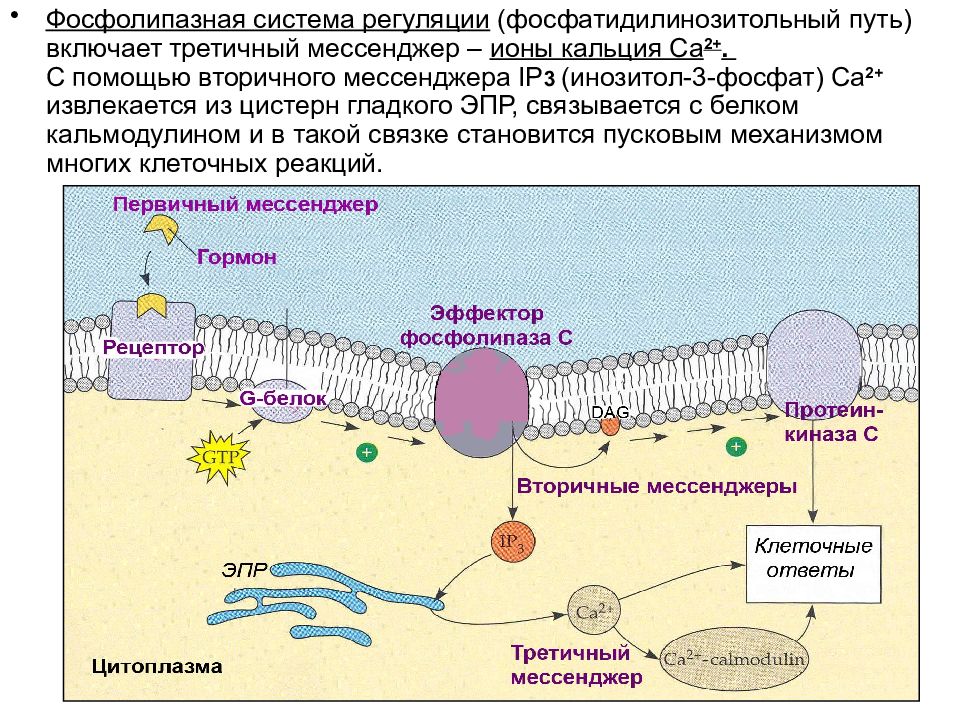

Фосфолипазная система регуляции (фосфатидилинозитольный путь) включает третичный мессенджер – ионы кальция Ca 2+. С помощью вторичного мессенджера IP 3 (инозитол-3-фосфат) Ca 2+ извлекается из цистерн гладкого ЭПР, связывается с белком кальмодулином и в такой связке становится пусковым механизмом многих клеточных реакций.

Слайд 28: 3.4. Рецепция в реакциях распознавания и иммунитета

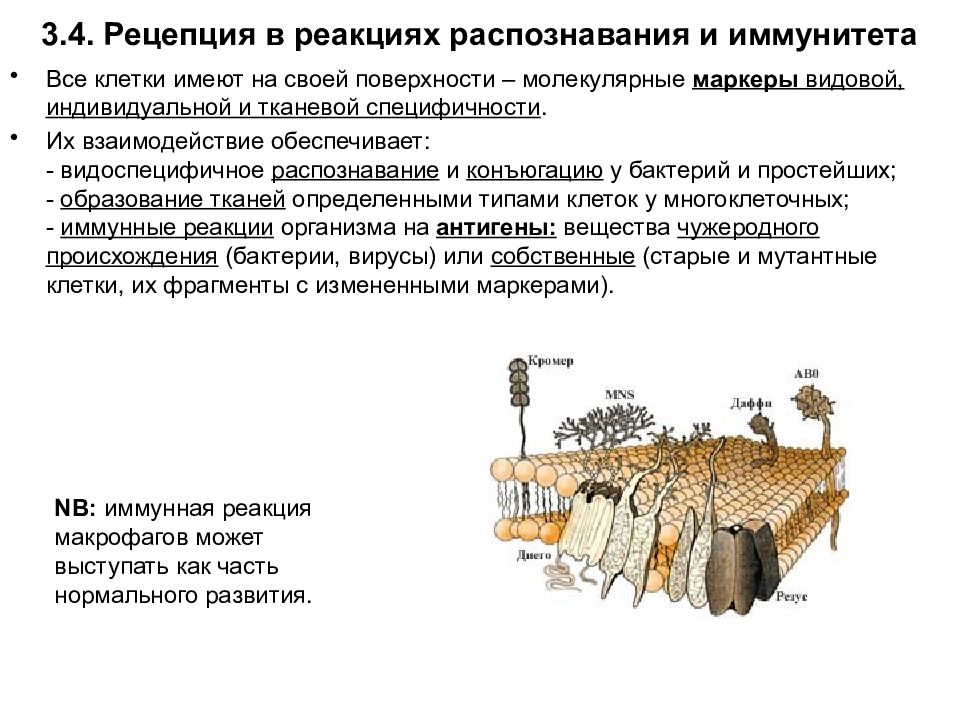

Все клетки имеют на своей поверхности – молекулярные маркеры видовой, индивидуальной и тканевой специфичности. Их взаимодействие обеспечивает: - видоспецифичное распознавание и конъюгацию у бактерий и простейших; - образование тканей определенными типами клеток у многоклеточных; - иммунные реакции организма на антигены: вещества чужеродного происхождения (бактерии, вирусы) или собственные (старые и мутантные клетки, их фрагменты с измененными маркерами). NB: иммунная реакция макрофагов может выступать как часть нормального развития.

Слайд 29

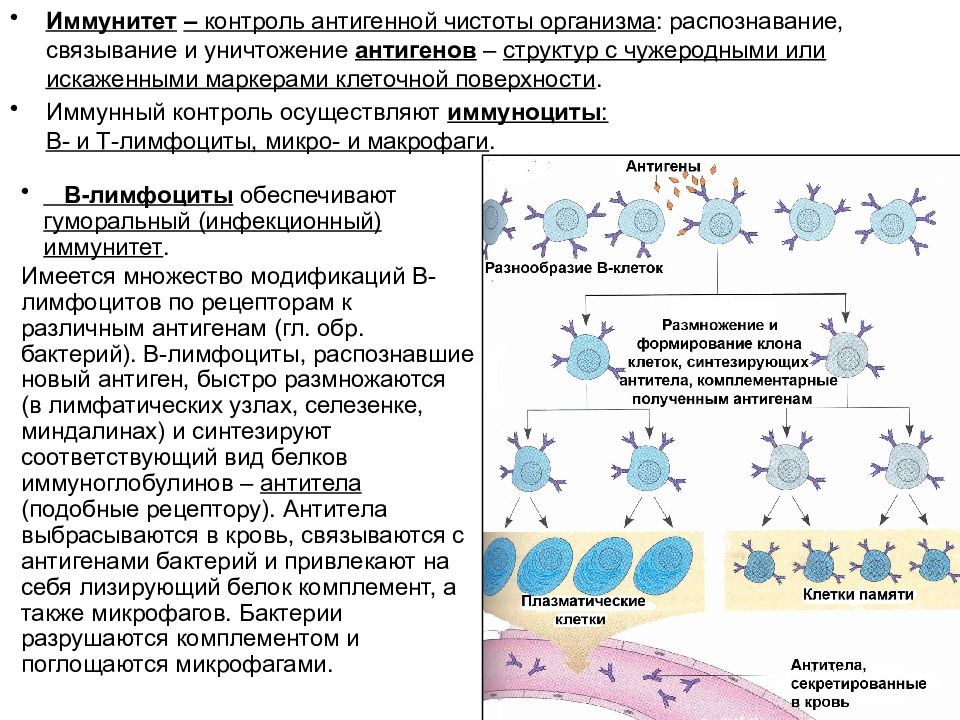

Иммунитет – контроль антигенной чистоты организма : распознавание, связывание и уничтожение антигенов – структур с чужеродными или искаженными маркерами клеточной поверхности. Иммунный контроль осуществляют иммуноциты : В- и Т-лимфоциты, микро- и макрофаги. В-лимфоциты обеспечивают гуморальный (инфекционный) иммунитет. Имеется множество модификаций В-лимфоцитов по рецепторам к различным антигенам (гл. обр. бактерий). В-лимфоциты, распознавшие новый антиген, быстро размножаются (в лимфатических узлах, селезенке, миндалинах) и синтезируют соответствующий вид белков иммуноглобулинов – антитела (подобные рецептору). Антитела выбрасываются в кровь, связываются с антигенами бактерий и привлекают на себя лизирующий белок комплемент, а также микрофагов. Бактерии разрушаются комплементом и поглощаются микрофагами.

Слайд 30

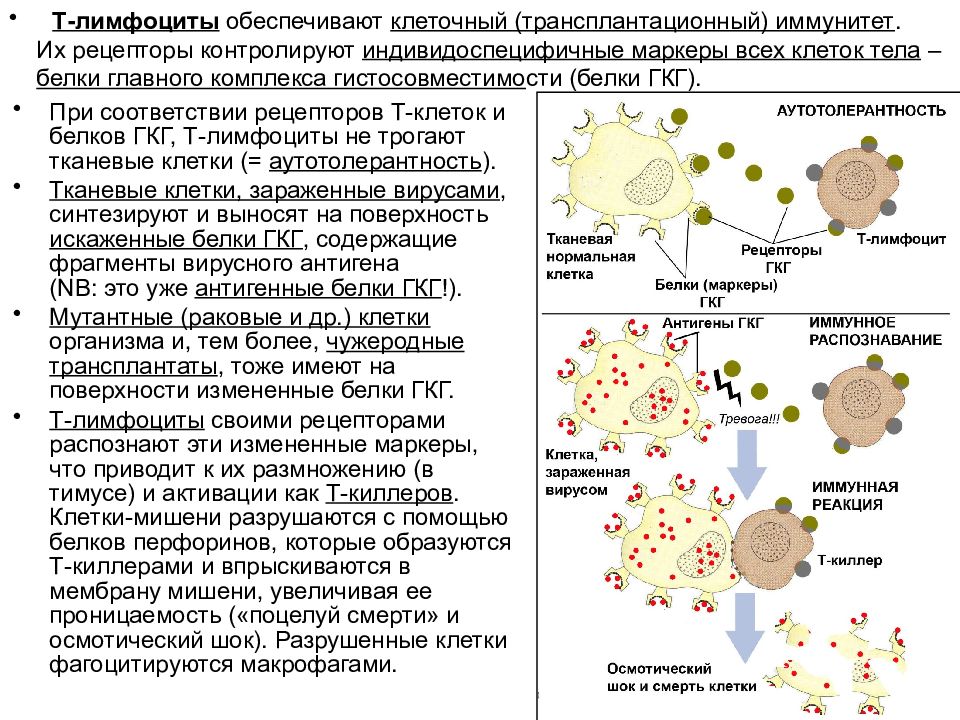

При соответствии рецепторов Т-клеток и белков ГКГ, Т-лимфоциты не трогают тканевые клетки (= аутотолерантность ). Тканевые клетки, зараженные вирусами, синтезируют и выносят на поверхность искаженные белки ГКГ, содержащие фрагменты вирусного антигена ( NB: это уже антигенные белки ГКГ !). Мутантные (раковые и др.) клетки организма и, тем более, чужеродные трансплантаты, тоже имеют на поверхности измененные белки ГКГ. Т-лимфоциты своими рецепторами распознают эти измененные маркеры, что приводит к их размножению (в тимусе) и активации как Т-киллеров. Клетки-мишени разрушаются с помощью белков перфоринов, которые образуются Т-киллерами и впрыскиваются в мембрану мишени, увеличивая ее проницаемость («поцелуй смерти» и осмотический шок). Разрушенные клетки фагоцитируются макрофагами. Т-лимфоциты обеспечивают клеточный (трансплантационный) иммунитет. Их рецепторы контролируют индивидоспецифичные маркеры всех клеток тела – белки главного комплекса гистосовместимо сти (белки ГКГ).

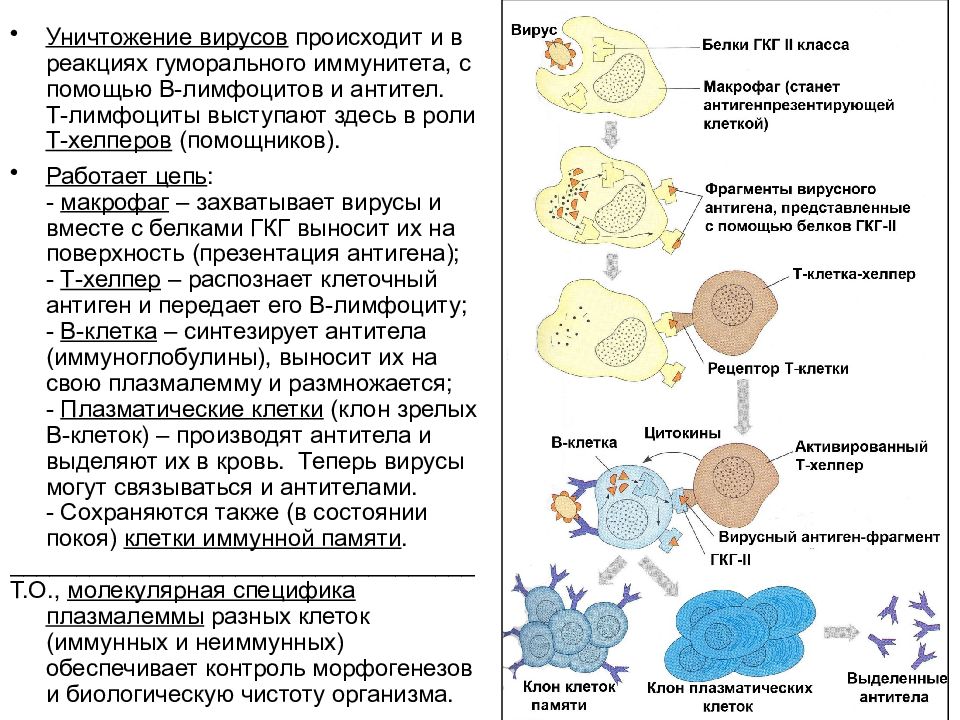

Слайд 31

Уничтожение вирусов происходит и в реакциях гуморального иммунитета, с помощью В-лимфоцитов и антител. Т-лимфоциты выступают здесь в роли Т-хелперов (помощников). Работает цепь : - макрофаг – захватывает вирусы и вместе с белками ГКГ выносит их на поверхность (презентация антигена); - Т-хелпер – распознает клеточный антиген и передает его В-лимфоциту; - В-клетка – синтезирует антитела (иммуноглобулины), выносит их на свою плазмалемму и размножается; - Плазматические клетки (клон зрелых В-клеток) – производят антитела и выделяют их в кровь. Теперь вирусы могут связываться и антителами. - Сохраняются также (в состоянии покоя) клетки иммунной памяти. ___________________________________ Т.О., молекулярная специфика плазмалеммы разных клеток (иммунных и неиммунных) обеспечивает контроль морфогенезов и биологическую чистоту организма.

Слайд 32: 4. АДГЕЗИЯ И МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ

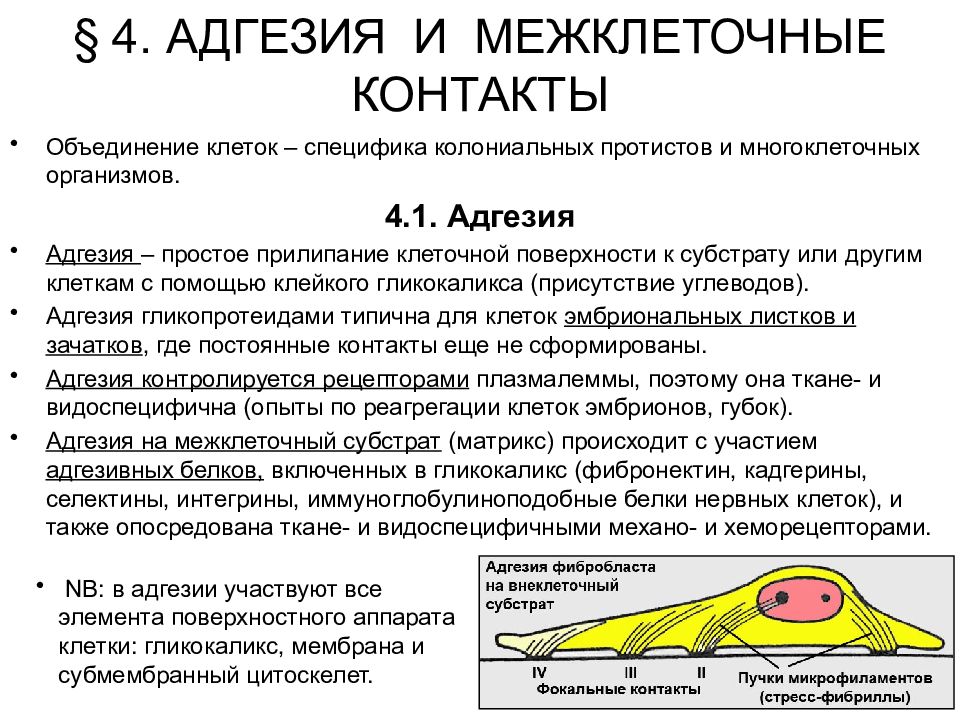

Объединение клеток – специфика колониальных протистов и многоклеточных организмов. 4.1. Адгезия Адгезия – простое прилипание клеточной поверхности к субстрату или другим клеткам с помощью клейкого гликокаликса (присутствие углеводов). Адгезия гликопротеидами типична для клеток эмбриональных листков и зачатков, где постоянные контакты еще не сформированы. Адгезия контролируется рецепторами плазмалеммы, поэтому она ткане- и видоспецифична (опыты по реагрегации клеток эмбрионов, губок). Адгезия на межклеточный субстрат (матрикс) происходит с участием адгезивных белков, включенных в гликокаликс (фибронектин, кадгерины, селектины, интегрины, иммуноглобулиноподобные белки нервных клеток), и также опосредована ткане- и видоспецифичными механо- и хеморецепторами. NB: в адгезии участвуют все элемента поверхностного аппарата клетки: гликокаликс, мембрана и субмембранный цитоскелет.

Последний слайд презентации: ТЕМА 7. ПОВЕРХНОСТНЫЙ АППАРАТ КЛЕТКИ (ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА): 4.2. Постоянные межклеточные контакты

Постоянные контакты образуются в тканях. В тканях животных различаются 3 группы контактов. Механические: - Замок - Десмосома - Ленточная десмосома (зона слипания) Изолирующие контакты: - Плотный (замыкающий) контакт Коммуникационные: - Щелевой контакт - Синапс. В растительных тканях клеточные стенки можно рассматривать как своеобразные механические межклеточные контакты. Имеются также коммуникационные контакты – плазмодесмы.