Первый слайд презентации: Тема 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ

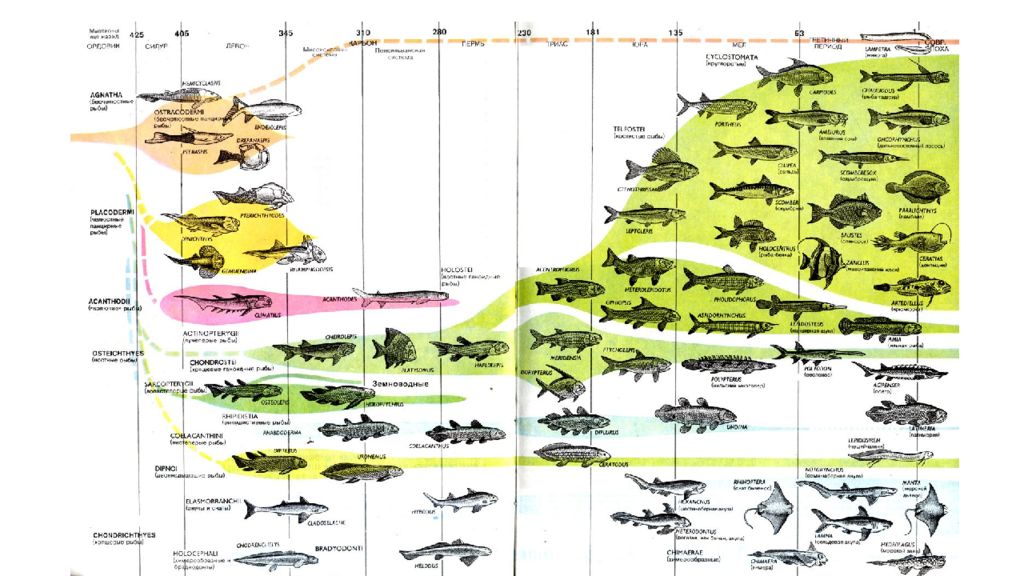

Слайд 2: Типы эволюции групп

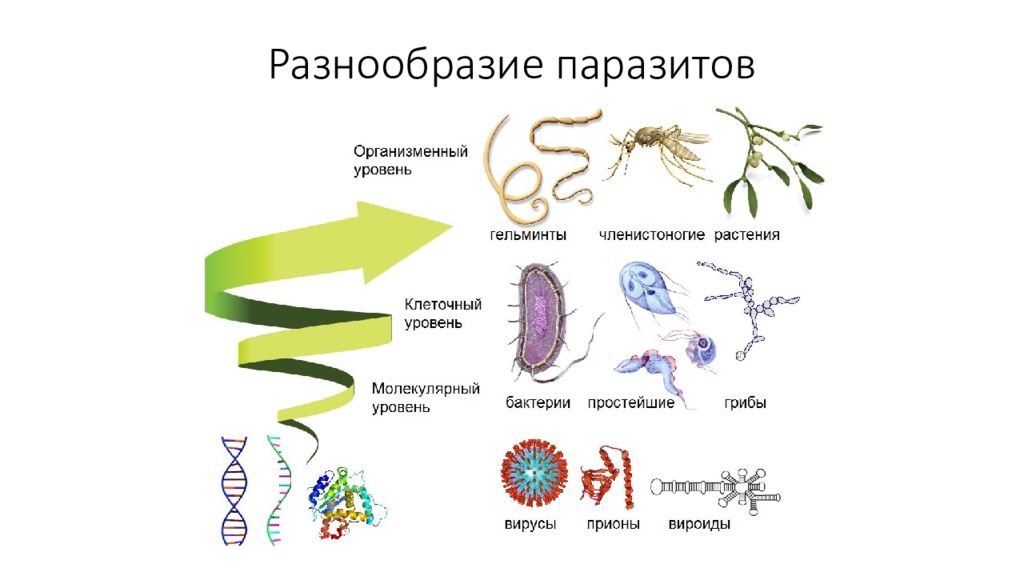

В зависимости от изменения уровня организации группы: Арогенез (повышение) Аллогенез (без изменения) Катагенез (уменьшение) Адаптивная зона - совокупность условий среды, определяющих тип приспособлений группы организмов (а, б, в).

Слайд 3: I. Арогенез

Арогенез —направление эволюции, при котором у некоторых групп внутри более крупного таксона появляются новые морфофизиологические особенности, приводящие к повышению уровня их организации.

Слайд 4: Ароморфозы

Новые прогрессивные черты организации - ароморфозы. Ароморфозы позволяют организмам заселять принципиально новые, более сложные адаптивные зоны.

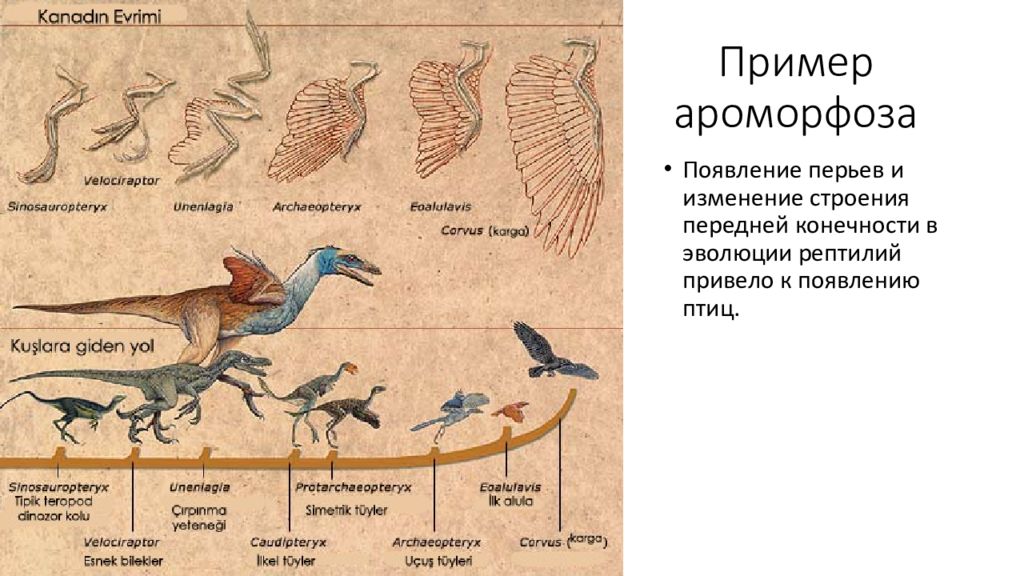

Слайд 5: Пример ароморфоза

Появление перьев и изменение строения передней конечности в эволюции рептилий привело к появлению птиц.

Слайд 6: II. Аллогенез

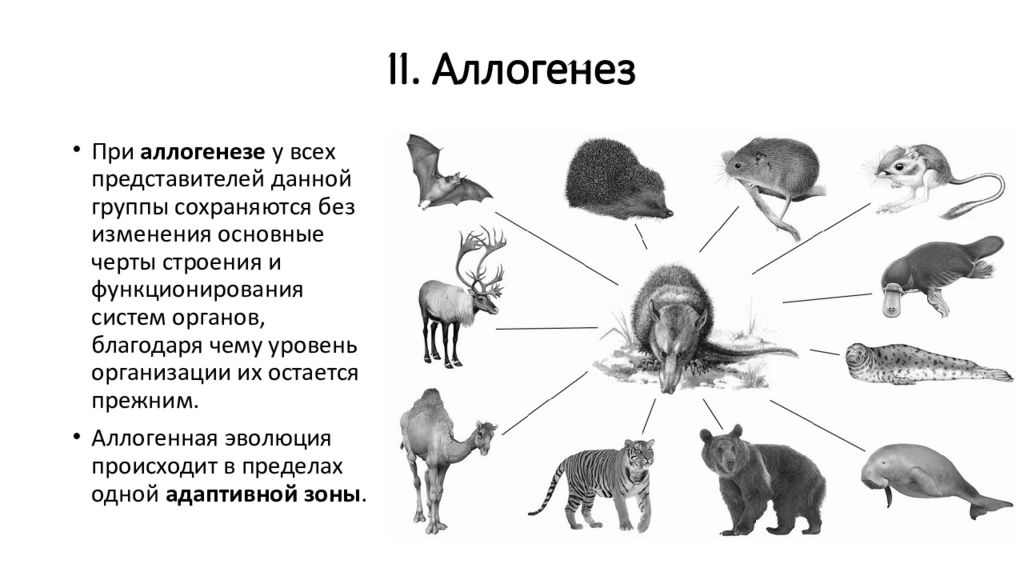

При аллогенезе у всех представителей данной группы сохраняются без изменения основные черты строения и функционирования систем органов, благодаря чему уровень организации их остается прежним. Аллогенная эволюция происходит в пределах одной адаптивной зоны.

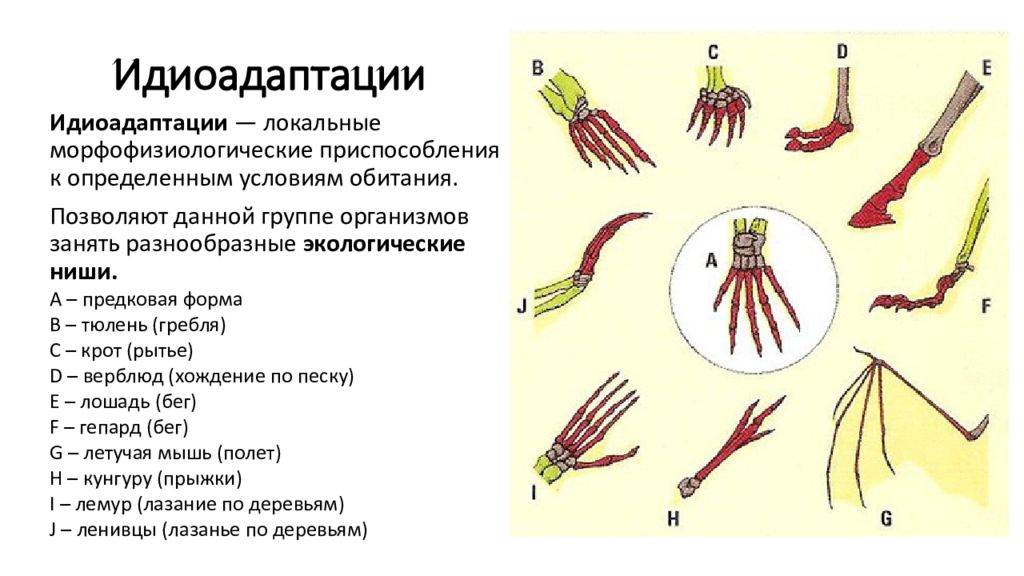

Слайд 7: Идиоадаптации

Идиоадаптации — локальные морфофизиологические приспособления к определенным условиям обитания. Позволяют данной группе организмов занять разнообразные экологические ниши. А – предковая форма В – тюлень ( гребля ) С – крот (рытье) D – верблюд (хождение по песку) Е – лошадь (бег) F – гепард (бег) G – летучая мышь (полет) Н – кунгуру (прыжки) I – лемур (лазание по деревьям) J – ленивцы (лазанье по деревьям)

Слайд 8: III. Катагенез

Катагенез – направление филогенеза, сопровождающееся утратой прогрессивных черт и переходом на более низкий уровень организации. Асцидия (оболочник, тип Хордовые)

Слайд 9: Дегенерация

Дегенерация (катаморфоз) – утрата органов, функций и упрощение структуры. Петров крест чашуйчатый Европейский крот

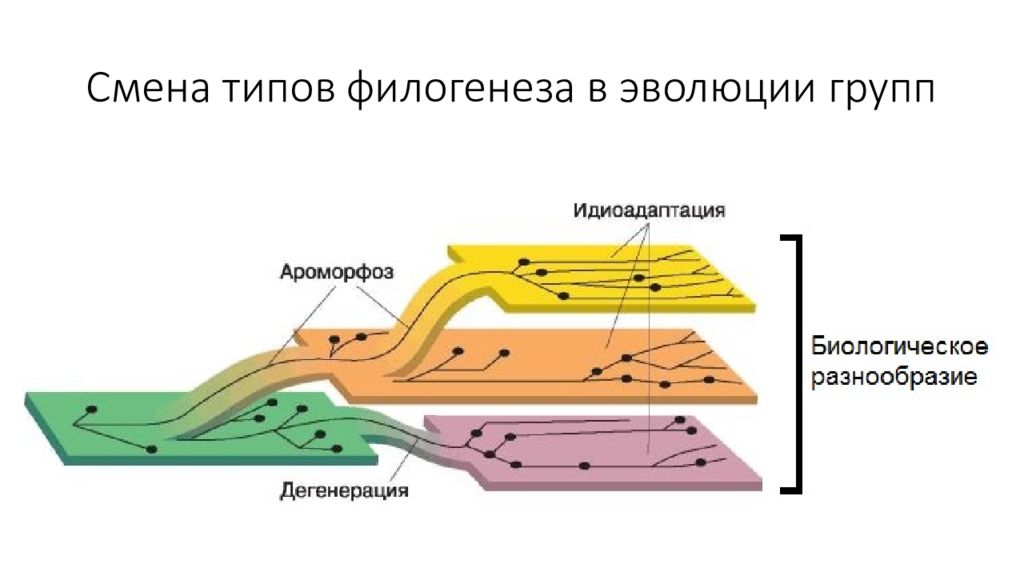

Слайд 10: Смена типов филогенеза в эволюции групп

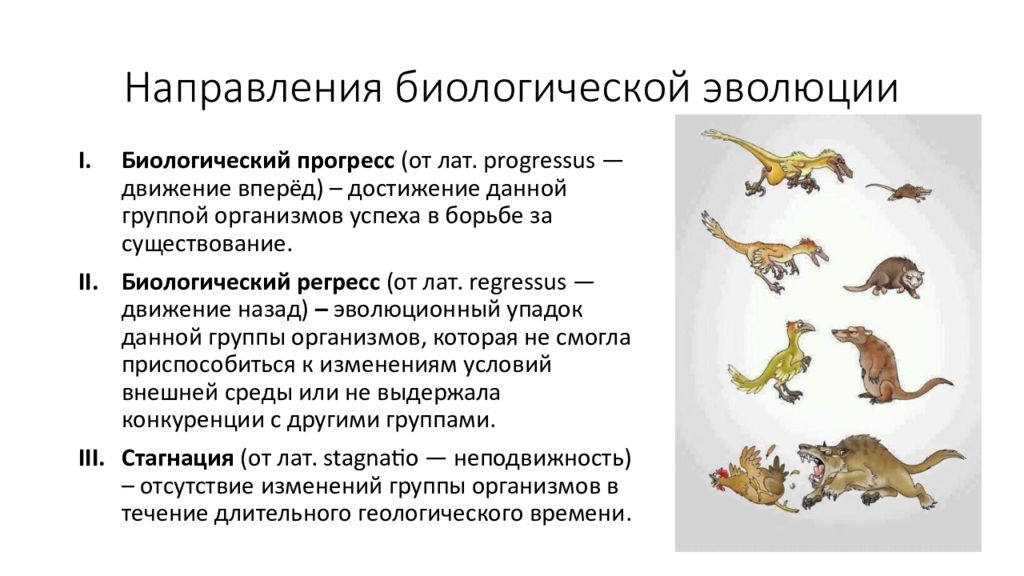

Слайд 12: Направления биологической эволюции

Биологический прогресс (от лат. progressus — движение вперёд) – достижение данной группой организмов успеха в борьбе за существование. Биологический регресс (от лат. regressus — движение назад) – эволюционный упадок данной группы организмов, которая не смогла приспособиться к изменениям условий внешней среды или не выдержала конкуренции с другими группами. Стагнация (от лат. stagnatio — неподвижность) – отсутствие изменений группы организмов в течение длительного геологического времени.

Слайд 14: Критерии биологического прогресса

увеличение количества представителей соответствующей группы; расширение ареала распространения; активизация видоообразования в роде, увеличение количества родов в семействе, семейств в отряде и т.д.

Слайд 15: Биологический прогресс могут испытывать группы организмов, эволюционирующие любым способом

Слайд 17: Биологический прогресс земноводных 350-280 млн. л.н

Вымершие земноводные: 1 — Eogyrinus; 2 — Eryops; 3 — Gerrothorax; 4 — Seymouria; 5 — Metoposaurus; 6 — Ophiderpeton; 7 — Diplocaulus; 8 — Cardiocephalus.

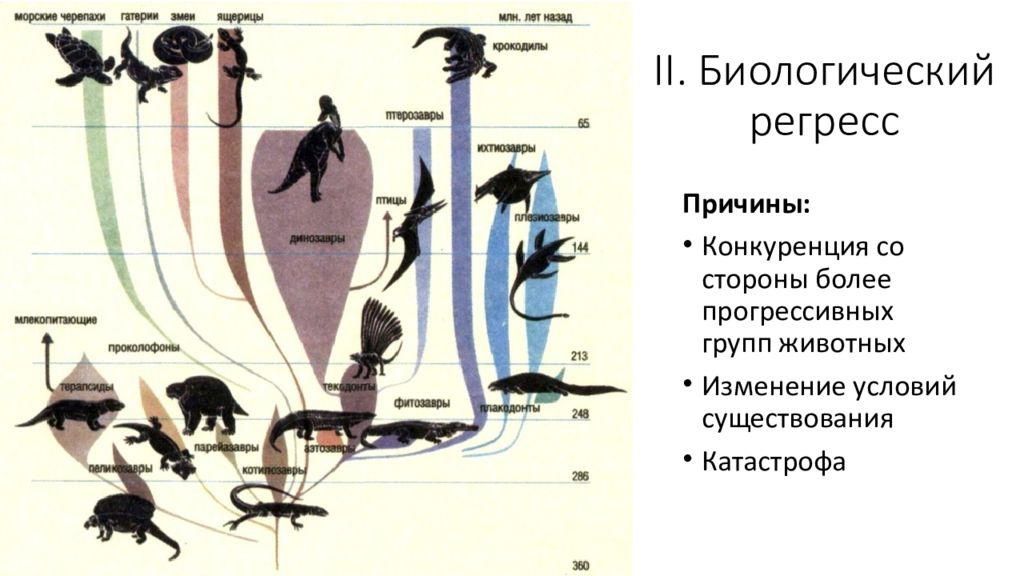

Слайд 19: II. Биологический регресс

Причины: Конкуренция со стороны более прогрессивных групп животных Изменение условий существования Катастрофа

Слайд 21: III. Стагнация

Реликты (от лат. relictum — остаток), виды и др. таксоны растений и животных, сохранившиеся от исчезнувших, широко распространённых в прошлом флор и фаун. Реликты обладают консервативностью организации и крайне медленно эволюционируют. Численность коморского целаканта составляет около 200 особей и сокращается. Коморский целакант Latimeria chalumnae.

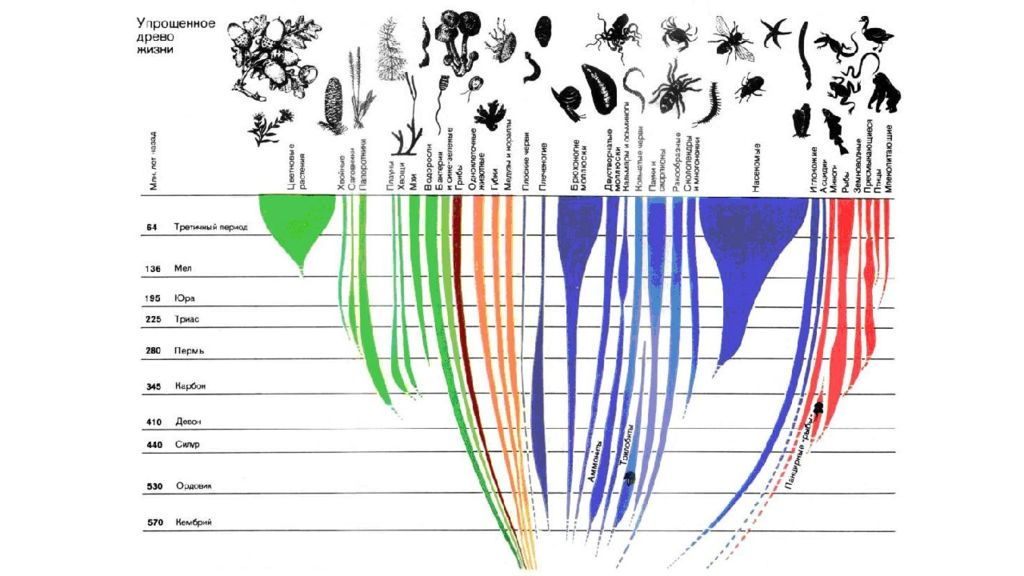

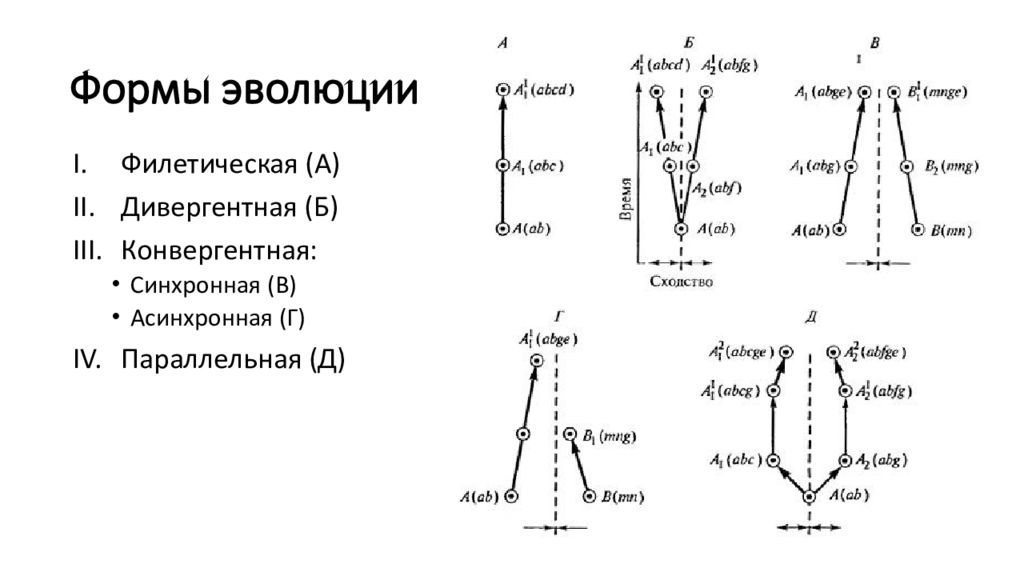

Слайд 22: Формы эволюции

Филетическая (А) Дивергентная (Б) Конвергентная: Синхронная (В) Асинхронная (Г) Параллельная (Д)

Слайд 23

I. Филетическая эволюция — изменения, происходящие в одном филогенетическом стволе, эволюционирующем во времени как единое целое. Филетическая эволюция конечности в сем. Лошадиные: 1 — эогиппус, 2 — миогиппус, 3 —парагиппус, 4 — плиогиппус, 5 — лошадь.

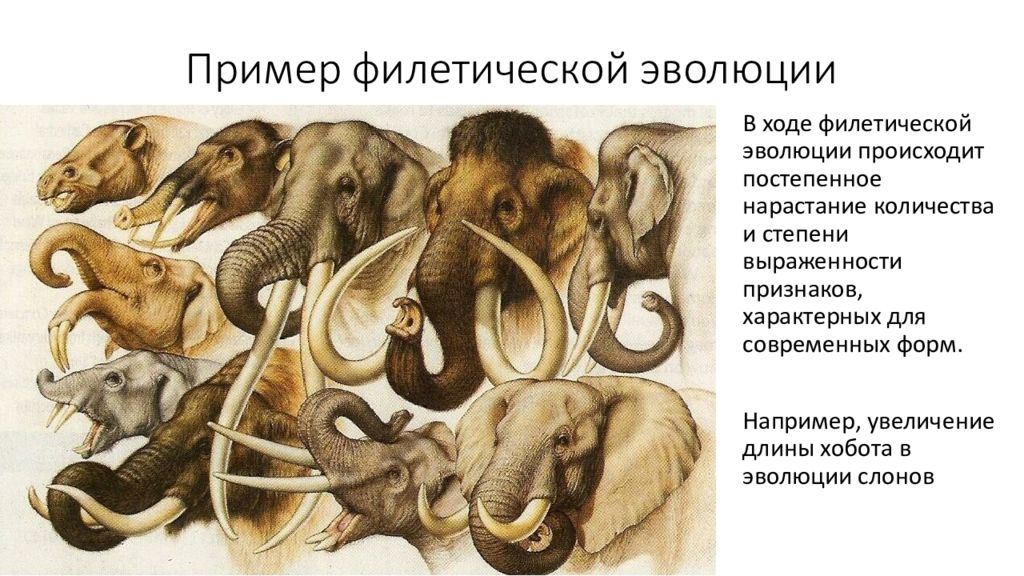

Слайд 24: Пример филетической эволюции

В ходе филетической эволюции происходит постепенное нарастание количества и степени выраженности признаков, характерных для современных форм. Например, увеличение длины хобота в эволюции слонов

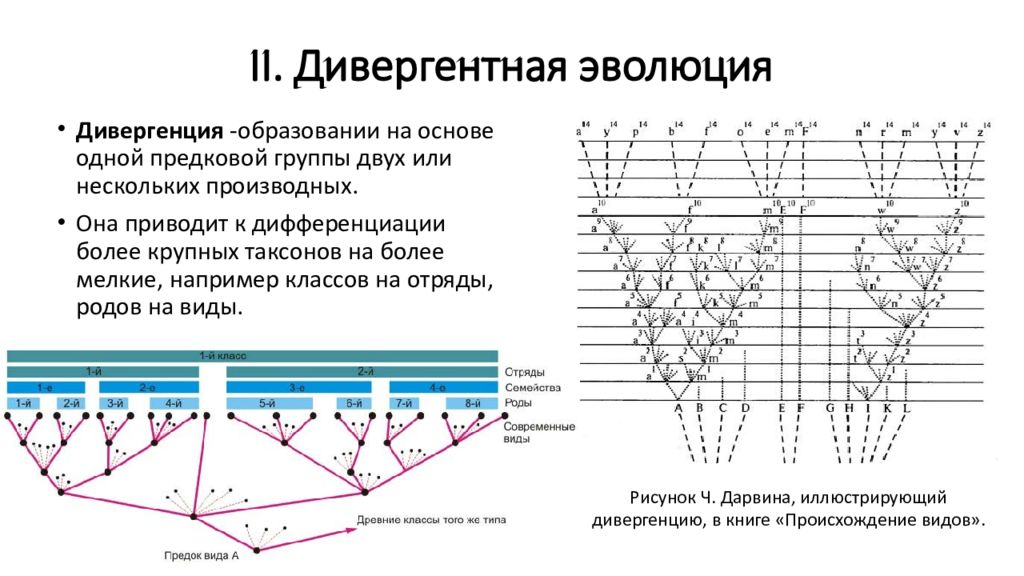

Слайд 25: II. Дивергентная эволюция

Дивергенция - образовании на основе одной предковой группы двух или нескольких производных. Она приводит к дифференциации более крупных таксонов на более мелкие, например классов на отряды, родов на виды. Рисунок Ч. Дарвина, иллюстрирующий дивергенцию, в книге «Происхождение видов».

Слайд 26: Пример дивергентной эволюции

Филетическая и дивергентная эволюция протекают на общей генетической базе, поэтому между организмами сохраняется более или менее выраженное генотипическое и морфофункциональное сходство. Филогенетическое дерево высших приматов.

Слайд 27: III. Конвергентная эволюция

Конвергенция (от лат. con—вместе и vergo—склоняю) – приобретение в ходе эволюции сходного строения и функций неродственными (далекими в филогенетическом отношении) организмами вследствие их приспособления к одинаковым условиям обитания. III. Конвергентная эволюция

Слайд 28: Пример конвергентной эволюции

Форма тела и особенности локомоции в воде у акуловых (1) и костистых рыб (2), водных пресмыкающихся — ихтиозавров (3), пингвинов (4), китообразных (5) и ластоногих (6) млекопитающих. Конвергентные адаптации возникают на разной генетической основе, затрагивают поверхностные признаки, не распространяясь на общий план строения и наиболее существенные черты организации соответствующих групп.

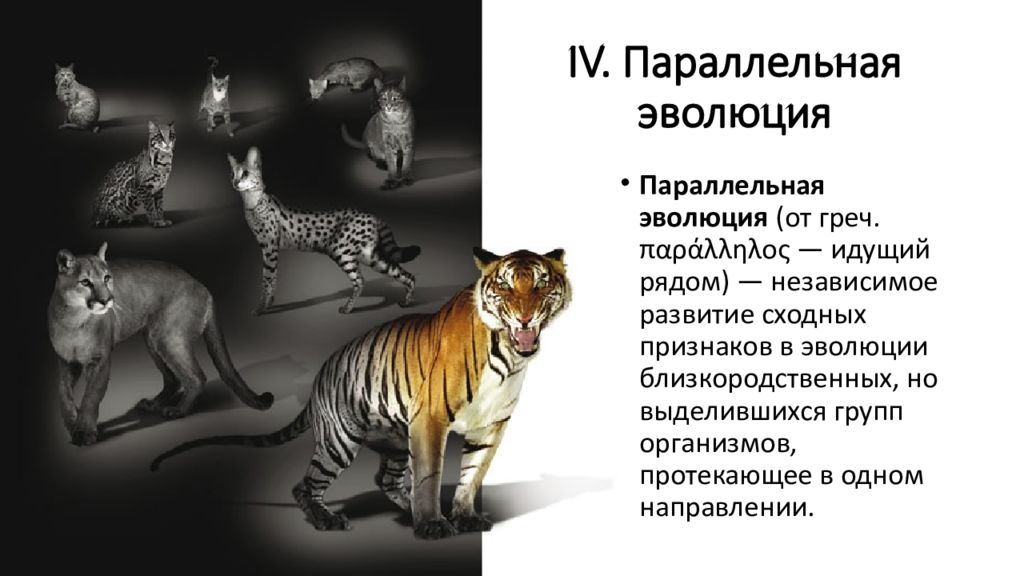

Слайд 30: IV. Параллельная эволюция

Параллельная эволюция (от греч. παράλληλος — идущий рядом) — независимое развитие сходных признаков в эволюции близкородственных, но выделившихся групп организмов, протекающее в одном направлении. IV. Параллельная эволюция

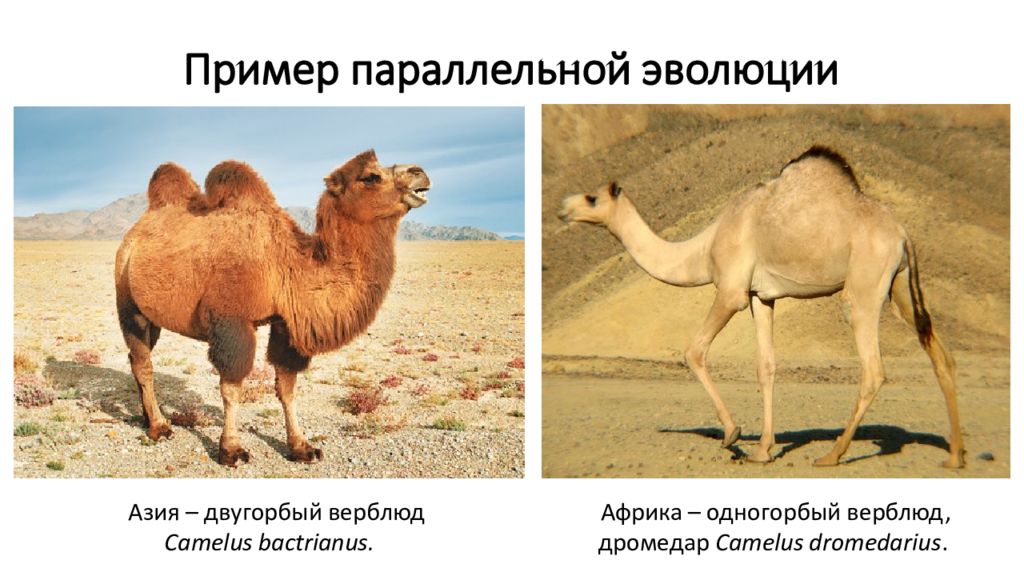

Слайд 31: Пример параллельной эволюции

Азия – двугорбый верблюд Camelus bactrianus. Африка – одногорбый верблюд, дромедар Camelus dromedarius.

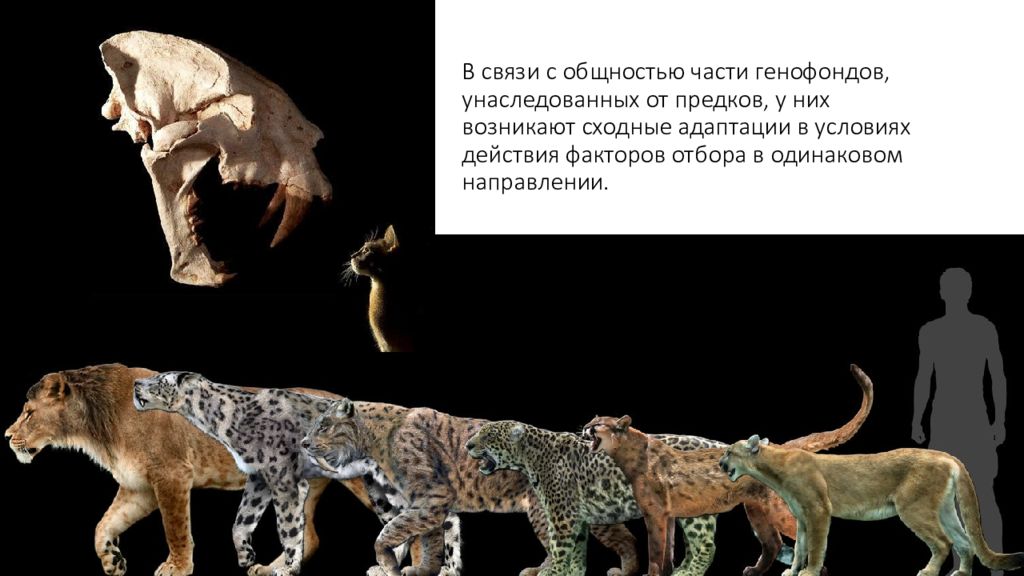

Слайд 32: Параллельная эволюция саблезубости у кошачьих

Черепа саблезубых кошек в разные периоды кайнозойской эры: а—махайрод (олигоцен, 37-25 млн. л.н.), б—смилодон (миоцен, 25-9 млн. л.н.) в—лжесаблезубая кошка (олигоцен, 37-25 млн. л.н.), г— саблезубый тигр (плейстоцен, 1,8 млн.-10 тыс. л.н.).

Слайд 34: В связи с общностью части генофондов, унаследованных от предков, у них возникают сходные адаптации в условиях действия факторов отбора в одинаковом направлении

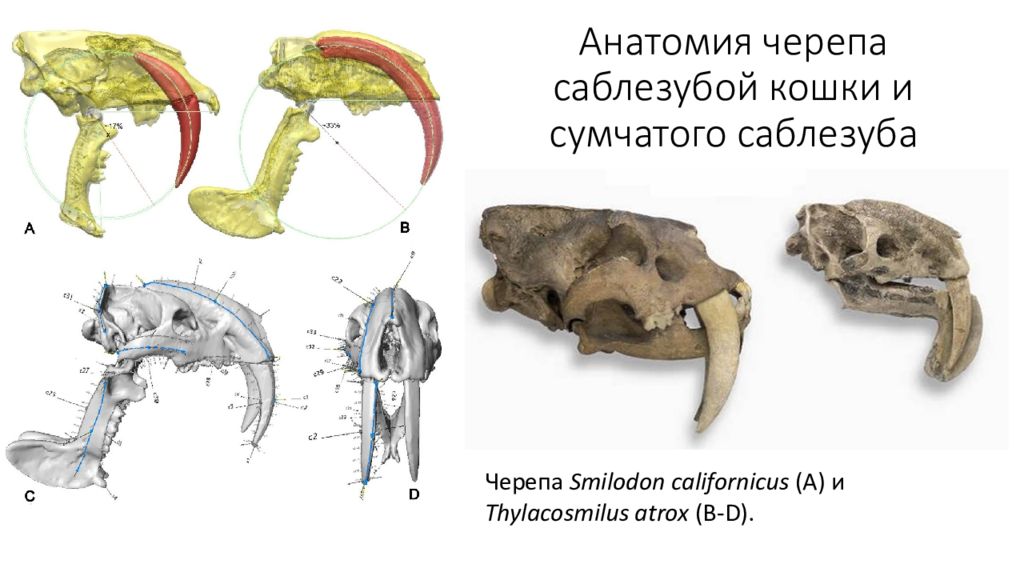

Слайд 35: Конвергентная эволюция саблезубости у кошек и сумчатых животных

Смилодон Сумчатый саблезуб

Слайд 36: Анатомия черепа саблезубой кошки и сумчатого саблезуба

Черепа Smilodon californicus ( А ) и Thylacosmilus atrox ( В- D).

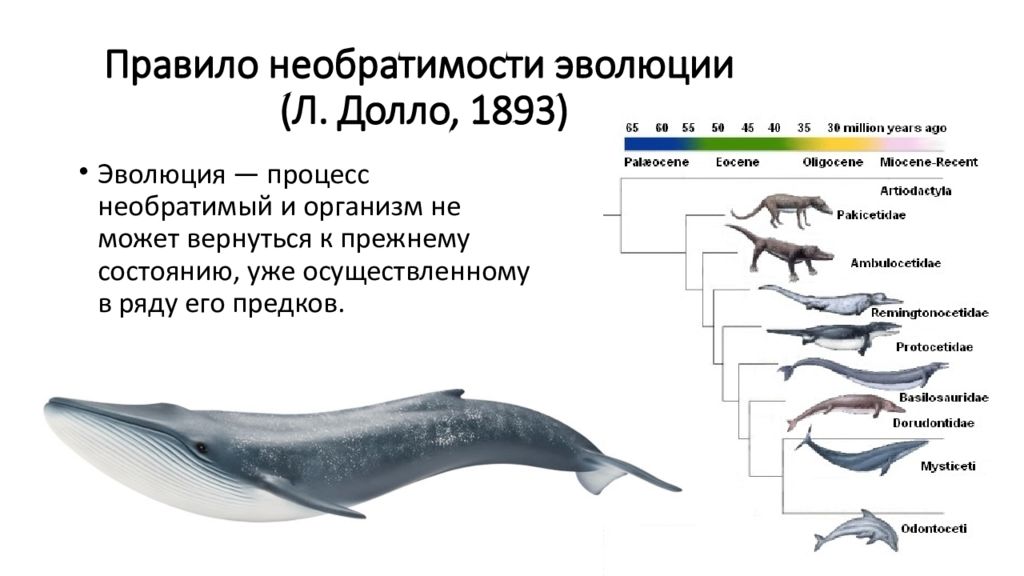

Слайд 38: Правило необратимости эволюции (Л. Долло, 1893)

Эволюция — процесс необратимый и организм не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков.

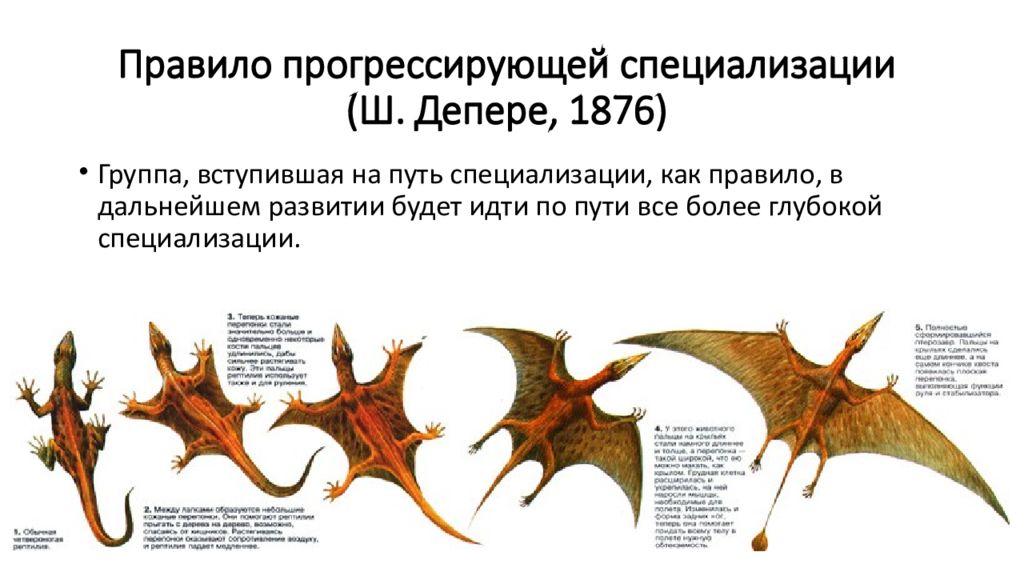

Слайд 39: Правило прогрессирующей специализации (Ш. Депере, 1876)

Группа, вступившая на путь специализации, как правило, в дальнейшем развитии будет идти по пути все более глубокой специализации.

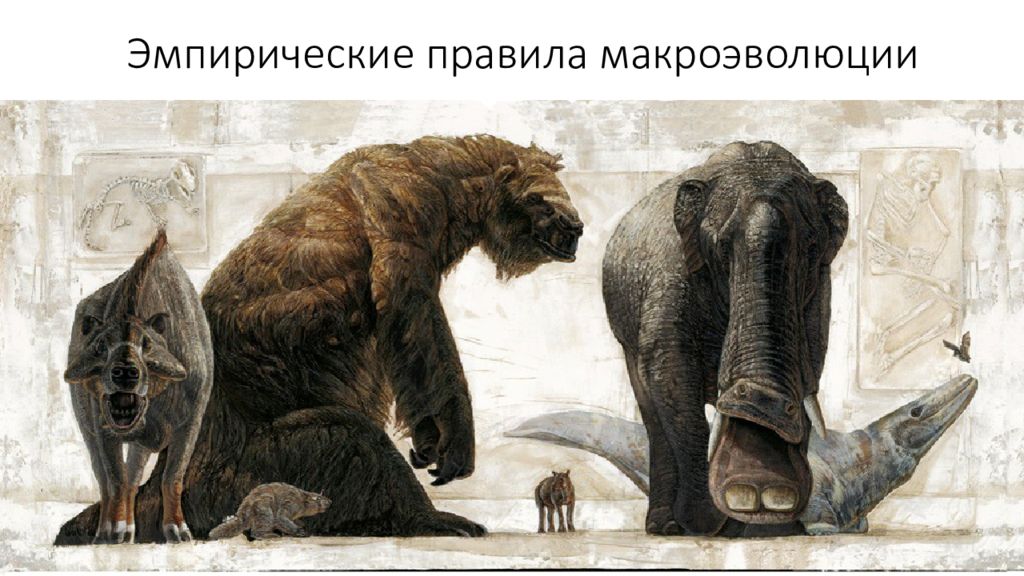

Слайд 40

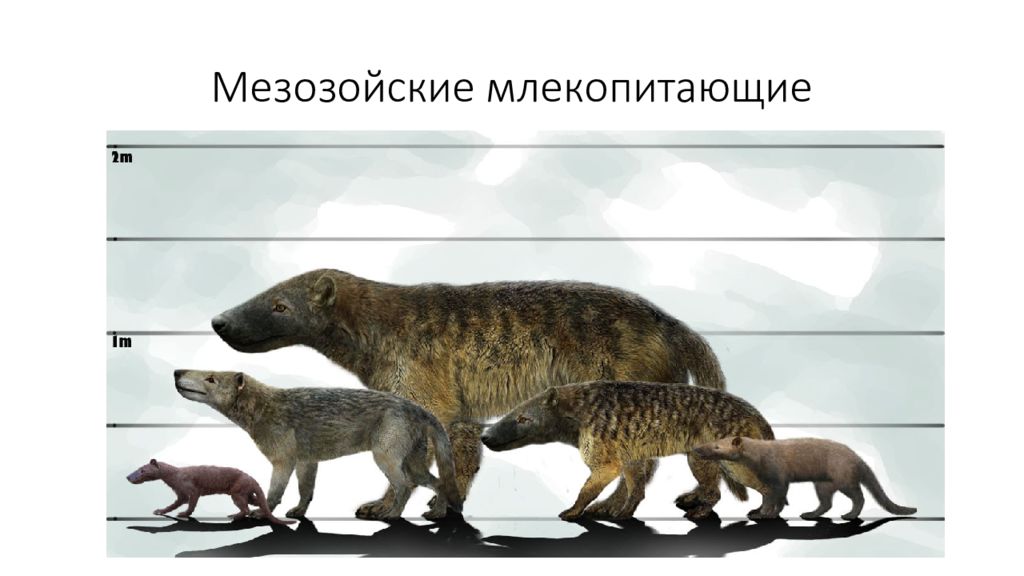

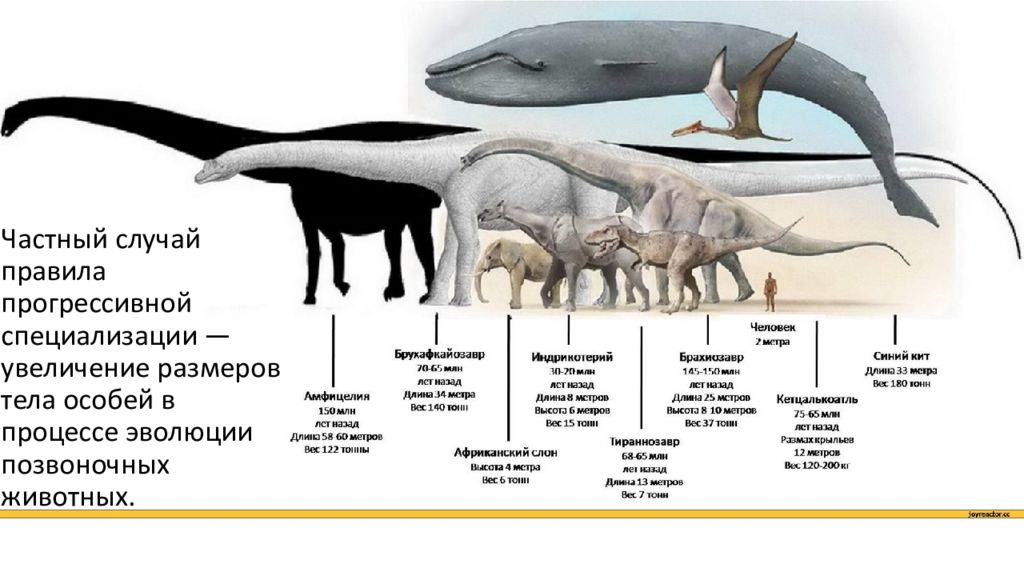

Частный случай правила прогрессивной специализации — увеличение размеров тела особей в процессе эволюции позвоночных животных.

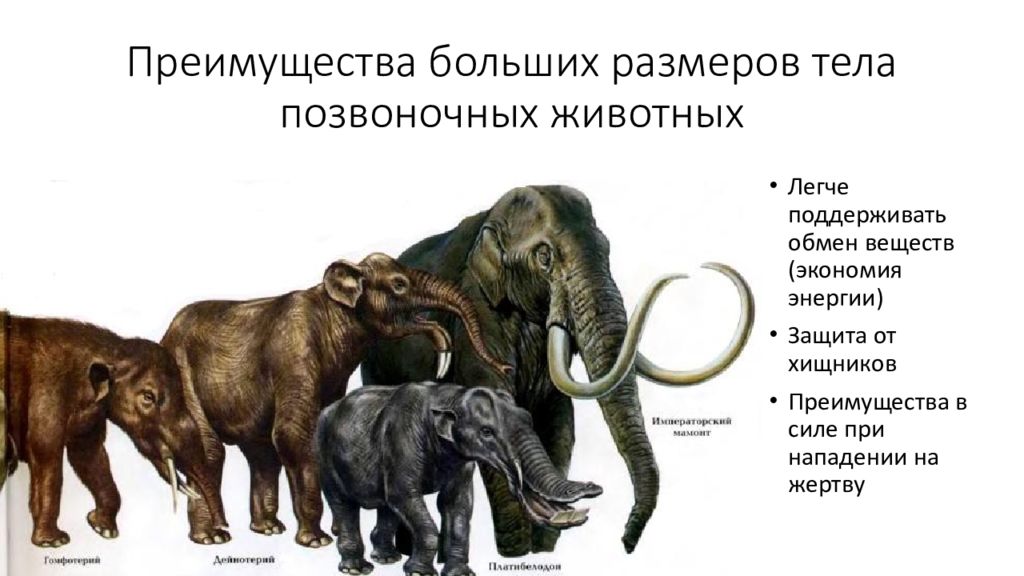

Слайд 41: Преимущества больших размеров тела позвоночных животных

Легче поддерживать обмен веществ (экономия энергии) Защита от хищников Преимущества в силе при нападении на жертву

Слайд 42: Правило происхождения от неспециализированных предков (Э. Коп, 1896)

Обычно новые группы берут начало от сравнительно неспециализированных представителей предковых групп. Самое древнее млекопитающее Juramaia sinensis ( 208 млн. л.н. ). Размер 10-15 см, вес 300 г.

Слайд 43: Правило адаптивной радиации (Г.Ф. Осборн, 1902)

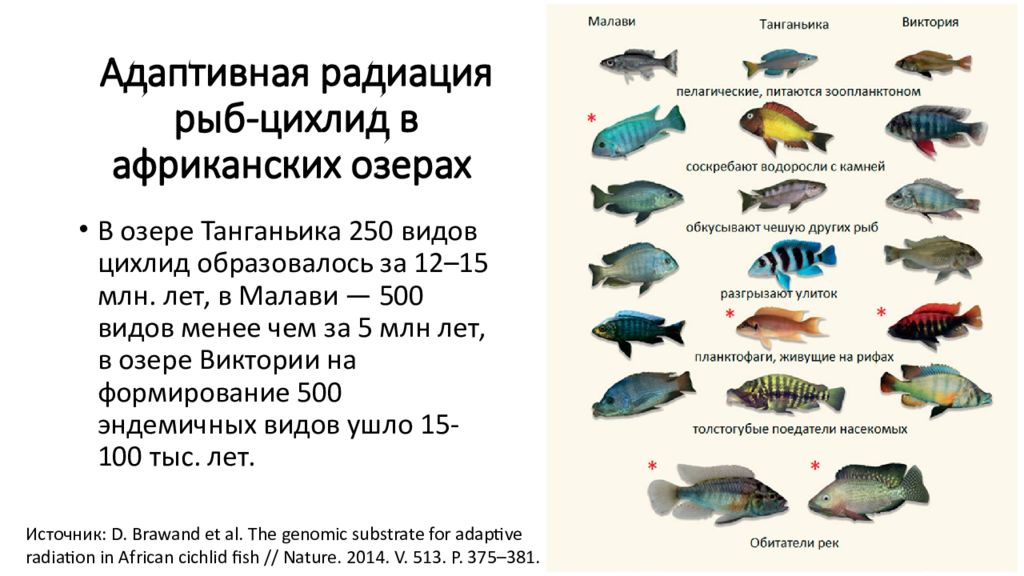

Филогенез любой группы сопровождается разделением группы на ряд отдельных филогенетических стволов, которые расходятся в разных адаптивных направлениях от некоего исходного среднего состояния.

Слайд 44: Адаптивная радиация рыб-цихлид в африканских озерах

В озере Танганьика 250 видов цихлид образовалось за 12–15 млн. лет, в Малави — 500 видов менее чем за 5 млн лет, в озере Виктории на формирование 500 эндемичных видов ушло 15-100 тыс. лет. Источник: D. Brawand et al. The genomic substrate for adaptive radiation in African cichlid fish // Nature. 2014. V. 513. P. 375–381.

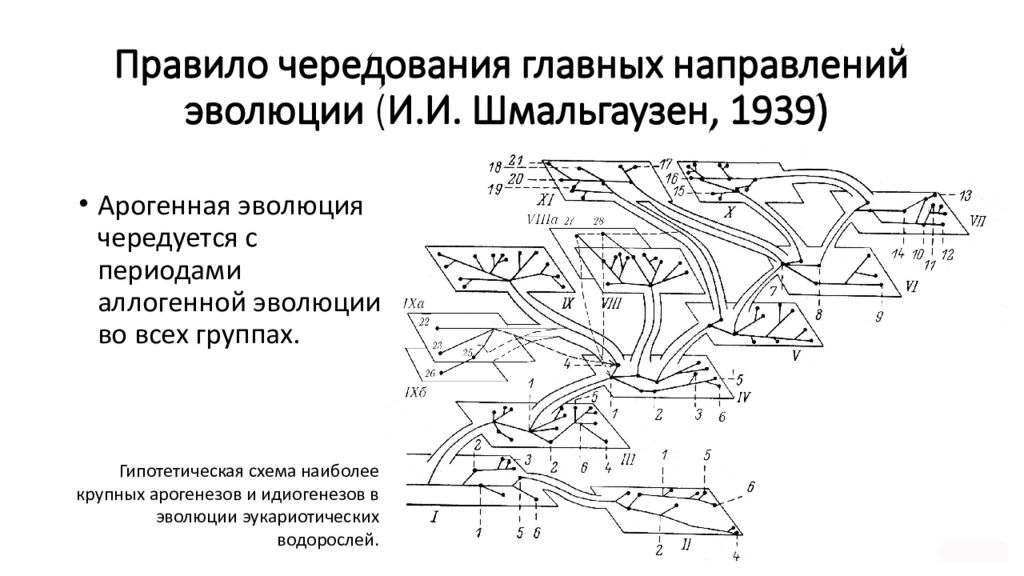

Слайд 45: Правило чередования главных направлений эволюции ( И.И. Шмальгаузен, 1939)

Арогенная эволюция чередуется с периодами аллогенной эволюции во всех группах. Гипотетическая схема наиболее крупных арогенезов и идиогенезов в эволюции э у кариотических водорослей.

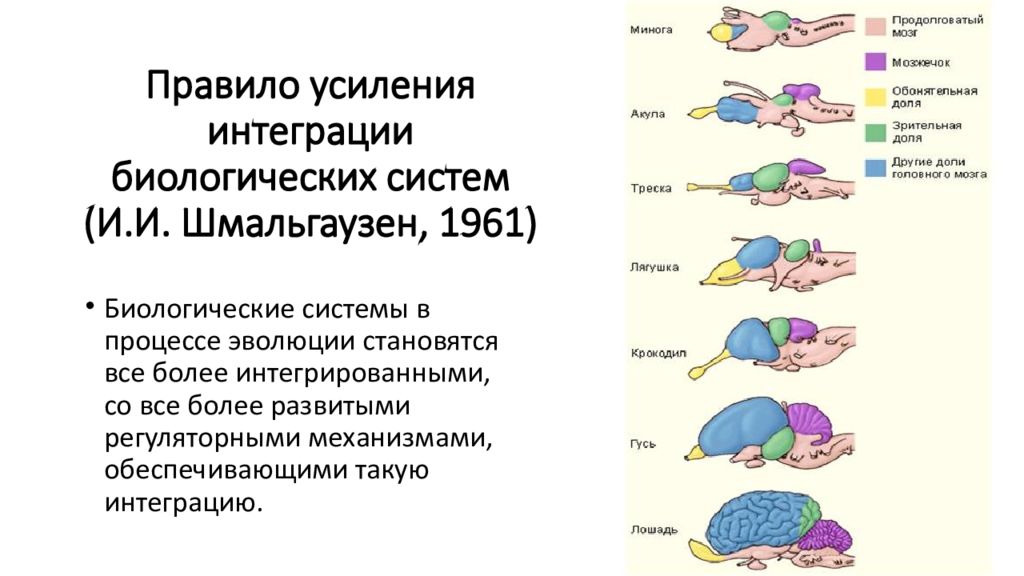

Последний слайд презентации: Тема 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ: Правило усиления интеграции биологических систем (И.И. Шмальгаузен, 1961)

Биологические системы в процессе эволюции становятся все более интегрированными, со все более развитыми регуляторными механизмами, обеспечивающими такую интеграцию.