Первый слайд презентации: ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ

План лекции: 1.Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Экономические цели общества. 2.Основные научные школы и современные направления развития экономической теории. 3.Предмет, методы и функции экономической теории. 4.Экономические категории и экономические законы.

Экономика – это взаимодействие человека с природой, с окружающей его средой в интересах обеспечения жизненного пространства, существования и развития человека и человеческого общества. Экономика – совокупность отраслей и сфер народного хозяйства. Экономика – совокупность производительных сил и производственных отношений (экономический базис общественного производства ). Экономический базис в совокупности с надстройкой представляет общественно-экономическую формацию.

Слайд 3: Экономика – сфера общественного производства

Материальное производство лежит в основе человеческого общества и связано с удовлетворением материальных потребностей людей. Нематериальное производство включает в себя производство нематериальных благ и нематериальных услуг

Слайд 4: Экономика – совокупность производительных сил и производственных отношений (экономический базис общественного производства)

Производительные силы выражают отношение людей к природе, их воздействие на природу с целью приспособления ее элементов для удовлетворения своих потребностей. К производительным силам относятся предметы труда, средства труда и рабочая сила. Производственные отношения – это совокупность отношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ.

Слайд 5: Экономика – сфера общественного производства. Производство в узком и широком смысле

Производство в узком смысле – это взаимодействие человека и природы, процесс труда, в ходе которого он приспосабливает вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Производство в широком смысле включает собственно производство (в узком смысле), распределение, обмен, потребление

Слайд 6: Различают два уровня производства

Индивидуальное производство – это деятельность в масштабах основной производственной единицы (предприятия, фирмы). Общественное производство - это вся система производственных связей между предприятиями и соответствующей им «производственной инфраструктурой», т.е. отраслями и предприятиями, не производящими самих продуктов, но обеспечивающими их технологическое движение (транспорт, связь, складские помещения и т.д.).

Слайд 7: Общественное разделение труда – совокупность всех существующих в данный момент видов трудовой деятельности

Три уровня разделения труда : внутри предприятия (единичный) между предприятиями (частный) в масштабах общества (общий) Специализация труда - это разъединяющее производителей разделение труда, в то же время и объединяет их. Концентрация производства – это сосредоточение средств производства и рабочей силы на крупных предприятиях. Г оризонтальная интеграция (объединение предприятий одной отрасли), Вертикальная интеграция (объединение предприятий по стадиям технологической обработки) Диверсификация (объединение предприятий как по вертикали, так и по горизонтали).

Слайд 8: Экономические цели общества

Главной общей целью, к которой стремится общество, с учетом материальных, психологических, гуманитарных и других надежд и идеалов является достижение высокого уровня благосостояния всех его членов

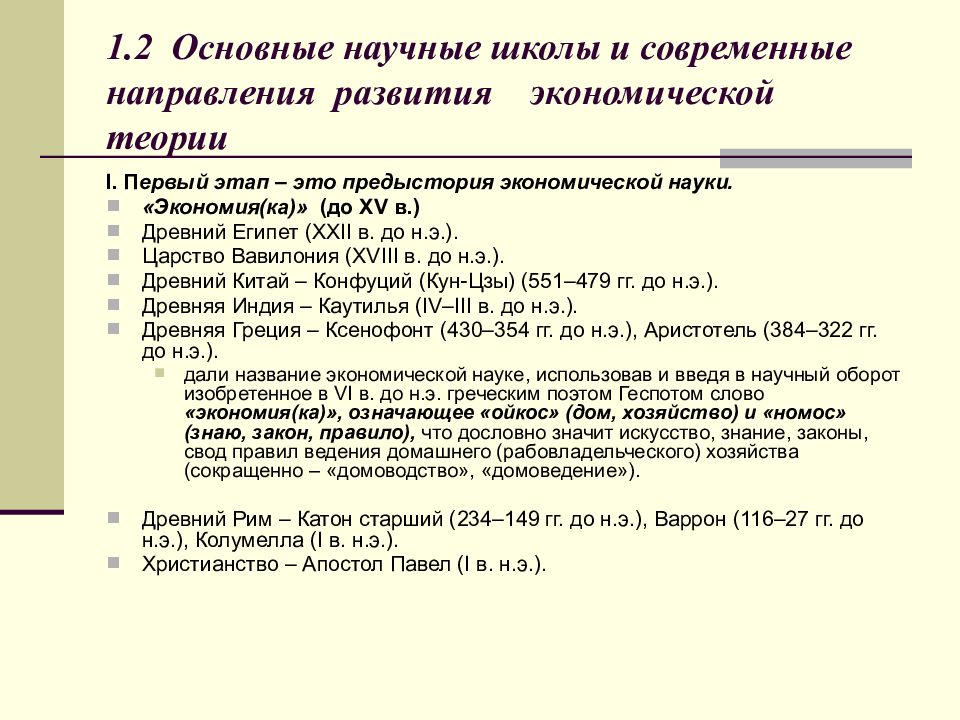

Слайд 9: 1.2 Основные научные школы и современные направления развития экономической теории

І. П ервый этап – это предыстория экономической науки. «Экономия(ка)» (до XV в.) Древний Египет (ХХ ІІ в. до н.э.). Царство Вавилония (Х V ІІІ в. до н.э.). Древний Китай – Конфуций (Кун-Цзы) (551–479 гг. до н.э.). Древняя Индия – Каутилья ( І V – ІІІ в. до н.э.). Древняя Греция – Ксенофонт (430–354 гг. до н.э.), Аристотель (384–322 гг. до н.э.). дали название экономической науке, использовав и введя в научный оборот изобретенное в V І в. до н.э. греческим поэтом Геспотом слово « экономия(ка) », означающее « ойкос » (дом, хозяйство) и « номос » (знаю, закон, правило), что дословно значит искусство, знание, законы, свод правил ведения домашнего (рабовладельческого) хозяйства (сокращенно – «домоводство», «домоведение»). Древний Рим – Катон старший (234–149 гг. до н.э.), Варрон (116–27 гг. до н.э.), Колумелла (І в. н.э.). Христианство – Апостол Павел ( І в. н.э.).

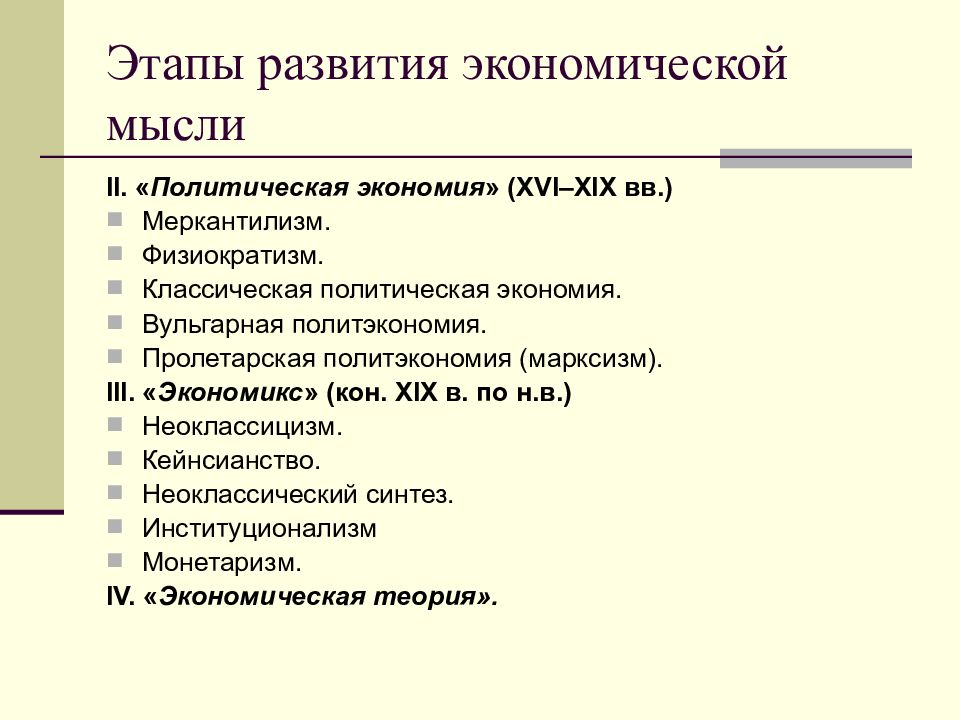

Слайд 10: Этапы развития экономической мысли

ІІ. « Политическая экономия » ( XVI – XIX вв.) Меркантилизм. Физиократизм. Классическая политическая экономия. Вульгарная политэкономия. Пролетарская политэкономия (марксизм). ІІІ. « Экономикс » (кон. XIX в. по н.в.) Неоклассицизм. Кейнсианство. Неоклассический синтез. Институционализм Монетаризм. IV. « Экономическая теория».

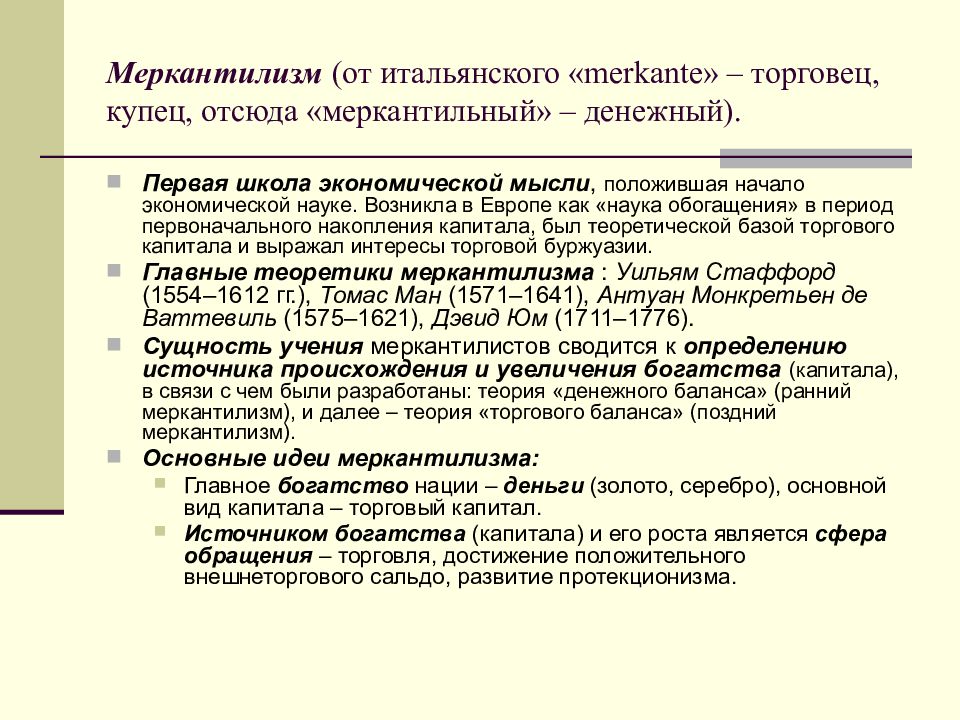

Слайд 11: Меркантилизм (от итальянского « merkante » – торговец, купец, отсюда «меркантильный» – денежный)

Первая школа экономической мысли, положившая начало экономической науке. Возникла в Европе как «наука обогащения» в период первоначального накопления капитала, был теоретической базой торгового капитала и выражал интересы торговой буржуазии. Главные теоретики меркантилизма : Уильям Стаффорд (1554–1612 гг.), Томас Ман (1571–1641), Антуан Монкретьен де Ваттевиль (1575–1621), Дэвид Юм (1711–1776). Сущность учения меркантилистов сводится к определению источника происхождения и увеличения богатства (капитала), в связи с чем были разработаны: теория «денежного баланса» (ранний меркантилизм), и далее – теория «торгового баланса» (поздний меркантилизм). Основные идеи меркантилизма: Главное богатство нации – деньги (золото, серебро), основной вид капитала – торговый капитал. Источником богатства (капитала) и его роста является сфера обращения – торговля, достижение положительного внешнеторгового сальдо, развитие протекционизма.

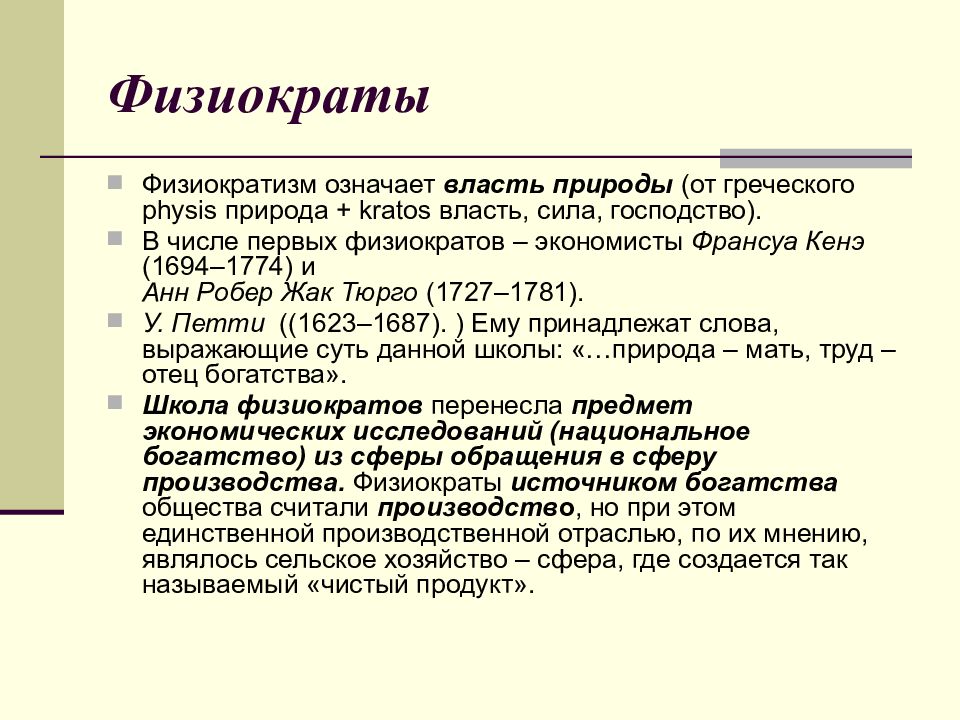

Слайд 12: Физиократы

Физиократизм означает власть природы (от греческого physis природа + kratos власть, сила, господство). В числе первых физиократов – экономисты Франсуа Кенэ (1694–1774) и Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781). У. Петти ((1623–1687). ) Ему принадлежат слова, выражающие суть данной школы: «…природа – мать, труд – отец богатства». Школа физиократов перенесла предмет экономических исследований (национальное богатство) из сферы обращения в сферу производства. Физиократы источником богатства общества считали производств о, но при этом единственной производственной отраслью, по их мнению, являлось сельское хозяйство – сфера, где создается так называемый «чистый продукт».

Слайд 13: Политическая экономия

В научный оборот термин «политическая экономия» ввел меркантилист А. Монкретьен, выпустивший в 1615 г. книгу «Трактат политической экономии, посвященный королю и королеве». Термин «политическая» произошел от слова «политейя», означающего государственное устройство. Поэтому, политическая экономия дословно переводится как законы хозяйствования в масштабах государства. Дальнейшее развитие экономическая мысль получила в трудах Адама Смита (1723–1790) и Давида Рикардо (1772–1823). Шотландский экономист и философ А. Смит вошел в историю экономической мысли как основоположник классической политической экономии.

Слайд 14: Основные положения классической политэкономии

Изложены в фундаментальном научном труде А. Смита «Исследование о природе и причине богатства народов» (1776). Это исследование назвали «библией для ученых-экономистов Запада». Источником общественного богатства определено производство. По мнению классиков, «…всякое производство увеличивает общественное богатство». Главная идея учения А. Смита – идея либерализма (от лат. liberalis – касающийся свободы, свободный), минимального вмешательства государства в экономику, рыночного саморегулирования на основе «невидимой руки» (laissez-faire – лесе фер)

Слайд 15: Достижения классической политэкономии

Положено начало решению проблемы экономических законов, исследован механизм их действия. Сделана первая разработка трудовой теории стоимости. Сделан значительный вклад в решение проблемы прибавочной стоимости как неоплаченной части труда наемного работника. Начата разработка проблемы общественного воспроизводства, положено начало статистике как науке. Крупным недостатком классической политэкономии считается игнорирование роли государства в хозяйственной жизни.

Слайд 16: Марксизм

Возник в условиях обострения классовой борьбы между наемным трудом и капиталом возникла Главные представители: Карл Маркс (1818–1883) Фридрих Энгельс (1820–1895). Марксизм продолжил и развил идеи классической школы. Свои основные идеи Маркс изложил в «Капитале» (1867), имеющем подзаголовок – «Критика буржуазной политической экономии». Главные открытия К. Маркса: раскрыл законы развития капитализма, его внутренний источник самодвижения – противоречия, показал исторически преходящий характер капитализма как формации создал учение о двойственном характере труда, воплощенного в товаре учение о прибавочной стоимости раскрыл сущность абсолютной ренты

Слайд 17: Экономикс»

Сам термин «экономикс» впервые предложил английский экономист-математик Уильям Джевонс (1835–1882). А. Маршалл (1842–1924) в работе «Принципы политической экономии» («Принципы экономикс») изложил теоретические положения В основе экономикса лежат принципы «маржинализма» – субъективно-психологической теории. Его представители – профессора Венского университета (Австрия) Карл Менгер (1840–1921), Ойген Бем-Баверк (1851–1914), Фридрих фон Визер (1851–1926) Экономикс исследует организационно-экономические отношения гибко реагирует на происходящие изменения в экономике творчески использует ценные идеи своих оппонентов, в т.ч. марксистов ( П. Самуэльсон: «Маркс слишком важен, чтобы оставить его марксистам». А.Г. Войтов: «Капитал» Маркса остается высшей формой теоретического объяснения экономики»).

Слайд 18: Маржинализм (в переводе с французского – предельный)

Теория, представляющая экономику как систему взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и объясняющая экономические процессы и явления, исходя из новой идеи – использования предельных величин.

Слайд 19: Неоклассическое направление (нео: от греч. neos – новый)

Основоположник - А. Маршалл Возникло в 70-х годах Х І Х в. как реакция на экономическое учение К. Маркса, его критическое осмысление и было популярно до 30-х годов ХХ века. Главные выводы неоклассиков: Частнопредпринимательская рыночная система, использующая автоматические регуляторы и стимулы, способна к саморегулированию и поддержанию экономического равновесия. Государство не должно вмешиваться в конкурентный рыночный механизм, а лишь создавать благоприятные условия для его действия.

Слайд 20: Кейнсианство

Основоположник - английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883–1946). Положения и выводы, изложены в главном произведении Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), сводятся к следующему: Рынок не способен обеспечить стабильность экономического роста и успешное решение социальных проблем. Государство должно через бюджет и кредит регулировать экономику, устраняя кризисы, обеспечивать полную занятость и эффективное производство. Усилия должны быть направлены прежде всего на увеличение или сокращение спроса посредством изменения наличной и безналичной денежной массы. Дж. М. Кейнс был объявлен «спасителем капитализма».

Слайд 21: Кейнсианско-неоклассический синтез

На основе анализ неоклассицизма и кейнсианства американский экономист Пол Самуэльсон (родился в 1915 г.) выдвинул идею соединяющего в себе рациональные зерна обоих направлений. Согласно его теории рыночная самонастройка по мере надобности дополнялась бы осторожным государственным регулированием

Слайд 22: Институционализм (от лат. institutum – учреждение, установление )

Возникло в США и других странах на рубеже XIX – XX вв. Его представители Т. Веблен У. Митчелл Дж. Гелбрейт «Институты» - устойчивые, авторитетные явления, утвердившиеся в обществе в качестве его правовых, морально-этических и др. основ (например: рынок, государство, корпорация, профсоюзы, семья, обычаи и др.) Система «экономических институтов» рассматривается как консервативная «оболочка» общества, сковывающая его развитие и поэтому периодически требующая соответствующих реформ.

Слайд 23: Монетаризм (от англ. money – деньги)

Теория, исходящая из представления о решающем влиянии денежной массы на цены, инфляцию и ход экономических процессов. Рекомендации признанного главы «новой монетаристской школы» американского ученого Милтона Фридмена, изложенные им в книге «Свобода выбора»

Слайд 24: 1.3 Предмет, методы и функции экономической теории

Самуэльсон отмечает: «Никакое определение предмета экономической теории не может быть точным, да в этом, по сути, и нет необходимости». Профессор А.И. Добрынин определяет экономическую теорию как общественную науку, изучающую поведение людей и групп в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ в целях удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах, что порождает конкуренцию за их использование и необходимость выбора. Профессор Э.А. Лутохина, «экономическая теория есть система фундаментальных научных знаний о факторах, законах, закономерностях и механизмах функционирования экономики на различных структурных уровнях экономической системы, объектом изучения которой выступает реальная экономика, создающая блага и услуги».

Слайд 25: Три подхода к определению предмета экономической науки

1) «Потребности–ресурсы» 2) Представленный политической экономией, выделяющей в качестве предмета экономической науки исследование системы производственных отношений и производительных сил, 3) Определяющий в качестве предмета изучения экономической науки систему общества как совокупность экономических отношений, систему хозяйствования, методы эффективного использования ресурсов, государственное регулирование и экономическую политику, обеспечивающую устойчивый экономический рост и благосостояние общества.

Слайд 26: Составные части экономической теории

Микроэкономика рассматривает взаимодействие двух субъектов («единичного производителя» и «единичного потребителя»), рыночные отношения обособленных (основных) экономических единиц (домашних хозяйств, предприятий, фирм, отраслей, государства), отдельные рынки, товары и услуги, категории и инструменты рыночного механизма (спрос, предложение, цена, конкуренция); формулирует принципы экономического поведения. Мезоэкономика - связующее звено между макроэкономикой и микроэкономикой в современной экономике, уровень экономических отношений на региональном уровне. Макроэкономика – рассматривает общие экономические процессы, происходящие на народнохозяйственном уровне и охватывающие экономику страны в целом Мировая экономика исследует международные (глобальные) экономические взаимосвязи и взаимоотношения национальных хозяйств (между отдельными странами, регионами, международными объединениями) и способы их регулирования. Переходная (транзитивная) экономика изучает экономику в состоянии движения от одной экономической системы к другой.

Слайд 27: Методы экономической теории

Общемировоззренческие (всеобщие), общенаучные и частные (специфические) методы 1. Общемировоззренческие: наиболее важен метод материалистической диалектики. 2. Общенаучные: метод научной абстракции метод анализа и синтеза метод сочетания качественного и количественного анализа экономики; метод единства исторического и логического подходов – метод индукции и дедукции метод аналогии метод системного подхода 3. Частные: экономико-математического моделирования; расчетно-аналитический; графический; статистический; экономического эксперимента и т.д. Логически-дедуктивный метод Эмпирически-индуктивный метод

Слайд 28: Позитивная и нормативная экономика

Ввел понятия А. Смит Позитивная экономика исследует фактическое состояние дел, занимается раскрытием содержательной стороны явлений и процессов хозяйственной жизни общества, т.е. раскрытием экономических законов и закономерностей, и отвечает на вопрос «Что есть?». Нормативная экономика, руководствуясь знанием позитивной экономики, выражает оценочные суждения, т.е. субъективные представления о том состоянии экономики, которое является целью, прогнозом на будущее. Она отвечает на вопрос «Как должно быть?».

Слайд 29: Основные функции экономической теории

Познавательная Практическая (прагматическая) Экономическая политик а – целенаправленная система мероприятий государства в области воспроизводства, отражающая интересы общества и направленная на укрепление национальной экономики. Экономическая политика включает: выработку на основе теоретических положений законов и моделей, обеспечивающих эффективное развитие экономики; оценку эффективности этой политики; определение мер воздействия на эти последствия. Теоретическая функция Критическая функция Прогностическая функция Методологическая функция

Слайд 30: 1.4. Экономические категории и экономические законы

Экономические категории – логические понятия, отражающие в обобщенном виде условия экономической жизни общества; абстракции общественных отношений производства. Носят исторический, объективный характер и выражают конкретные экономические отношения. Каждая экономическая категория как научное понятие характеризует сущность определенного явления.

Слайд 31: Три группы экономических категорий

1. Всеобщие экономические категории. 2. Общие экономические категории 3. Специфические экономические категории: стадиальные – действующие лишь на одной стадии способа производства (монопольная прибыль); фазовые – действующие только в определенной фазе общественного воспроизводства; глубинные, т.е. сущностные (стоимость); поверхностные, т.е. внешние (цена); абстрактные (прибавочная стоимость); конкретные (прибыль, процент, рента). Вся эта система экономических категорий функционирует во взаимодействии

Слайд 32: Экономический закон

Это существенные, устойчивые, постоянно повторяющиеся причинно-следственные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе воспроизводства материальных благ и услуг на различных ступенях развития человеческого общества.

Слайд 33: Экономические законы

Носят исторический характер. Реализуются через хозяйственную деятельность людей Характер и формы проявления экономических законов непосредственно зависят от типа собственности на средства производства, уровня фактического обобществления производства, характера хозяйственных связей между субъектами производственных отношений. Два противоположных взгляда на использование экономических законов: экономический волюнтаризм экономический фатализм ( от лат. fatum – рок, судьба)

Слайд 34: Группы законов

Всеобщие экономические законы, действующие на протяжении всех общественно-экономических формаций (закон возвышения человеческих потребностей); общие экономические законы, действующие на некоторых способах производства (закон стоимости, предельной полезности); специфические экономические законы, действующие на одном способе производства (основной экономический закон); стадиальные экономические законы, действующие на одной стадии способа производства (например, закон монопольной прибыли); фазовые экономические законы, действующие на одной фазе воспроизводства общественного продукта (например, законы потребления). Система экономических законов находится в тесной связи и взаимозависимости.

Слайд 35: Функции э кономических законов

Регулирования; нормирования; развития; прогнозирования; социальная функция.