Первый слайд презентации: Тепловые электростанции (ТЭС) и атомные электростанции (АЭС)

Слайд 2: Типы электростанций

Тепловые электростанции (ТЭС). Гидравлические электростанции (ГЭС). Атомные электростанции (АЭС). Нетрадиционные ЭС.

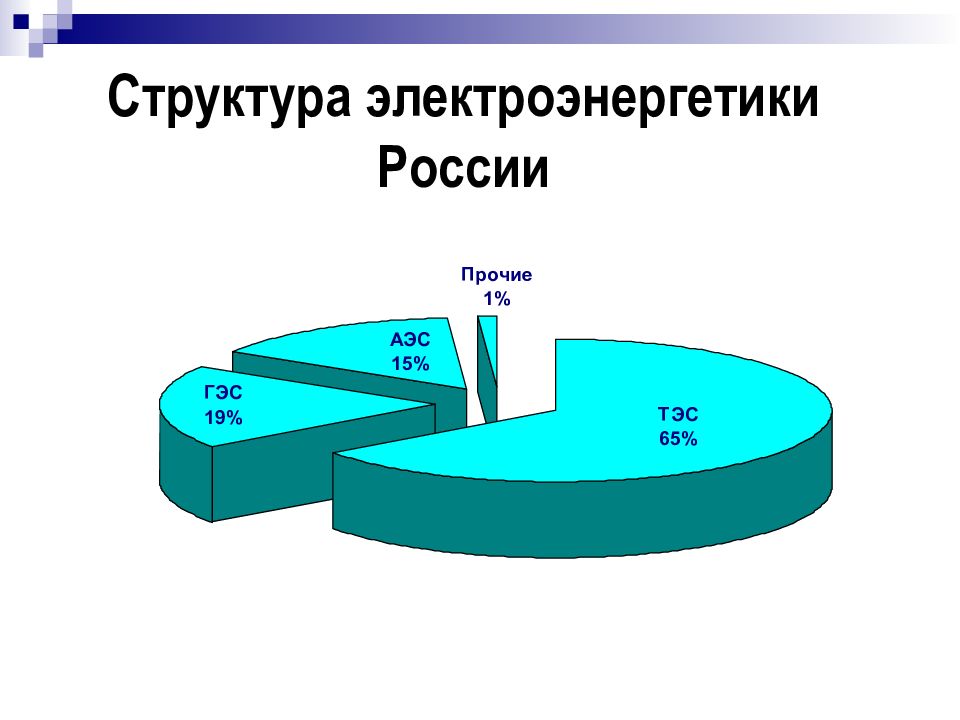

Слайд 3: Структура электроэнергетики России

Слайд 5: ТЭС

Тепловой электрической станцией называется комплекс оборудования и устройств, преобразующих энергию топлива в электрическую и тепловую энергию. ТЭС по виду топлива подразделяют на станции работающие на органическом топливе и ядерном горючем

Слайд 6

ТЭС на органическом топливе Используют невозобновляемые ресурсы Дают много твердых отходов, загрязняют атмосферу Работают в режиме базовой нагрузки Вырабатывают относительно дешевую энергию Имеют быстрые сроки строительства

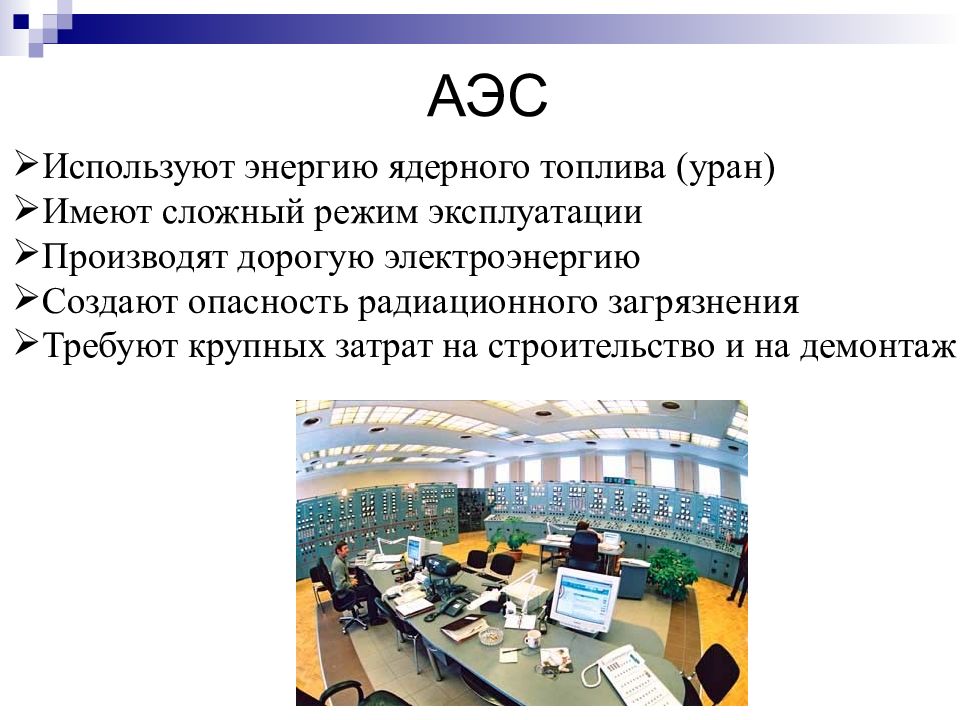

Слайд 7: АЭС

Используют энергию ядерного топлива (уран) Имеют сложный режим эксплуатации Производят дорогую электроэнергию Создают опасность радиационного загрязнения Требуют крупных затрат на строительство и на демонтаж

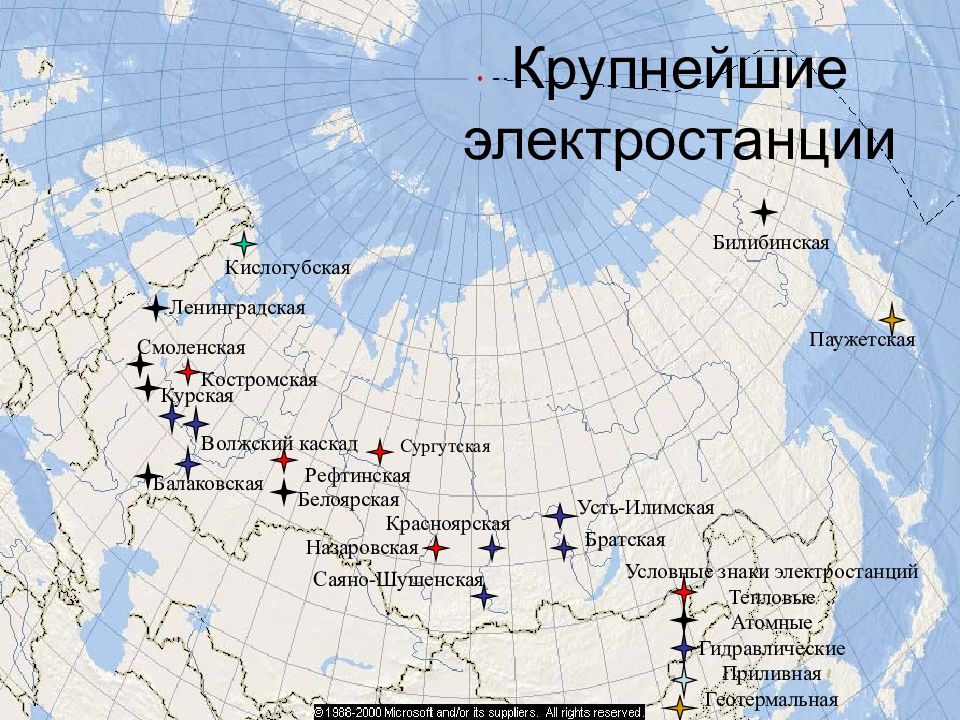

Слайд 8: Крупнейшие электростанции

Сургутская Рефтинская Костромская Курская Ленинградская Смоленская Балаковская Красноярская Саяно-Шушенская Усть-Илимская Братская Волжский каскад Кислогубская Паужетская Условные знаки электростанций Тепловые Атомные Гидравлические Приливная Геотермальная Назаровская Белоярская Билибинская

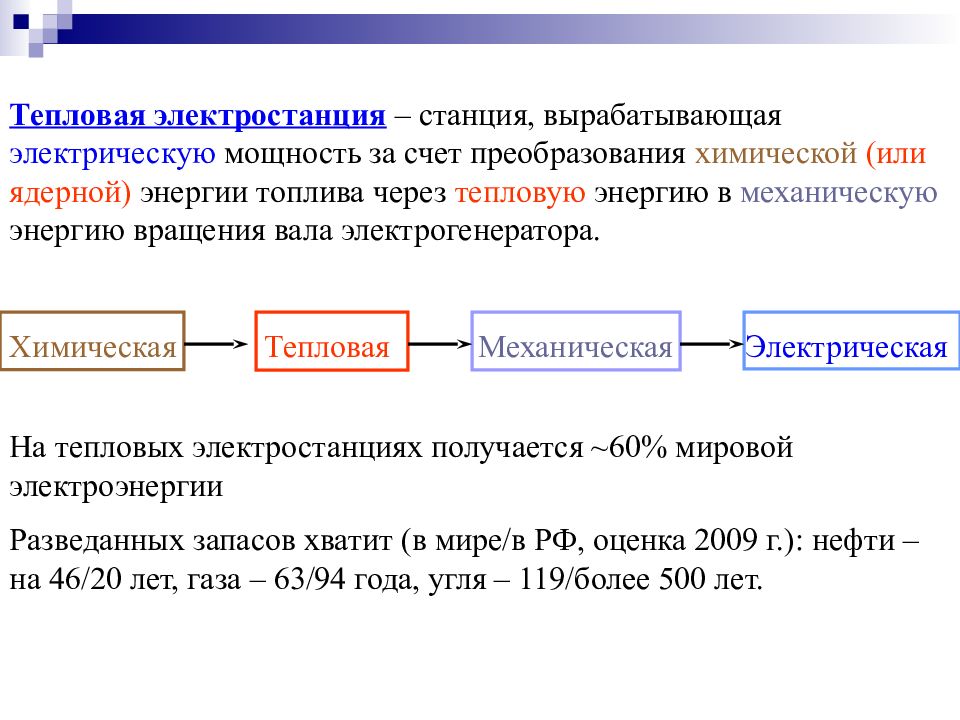

Слайд 9

Тепловая электростанция – станция, вырабатывающая электрическую мощность за счет преобразования химической (или ядерной) энергии топлива через тепловую энергию в механическую энергию вращения вала электрогенератора. На тепловых электростанциях получается ~ 60% мировой электроэнергии Разведанных запасов хватит ( в мире/в РФ, оценка 2009 г. ) : нефти – на 46/20 лет, газа – 63/94 года, угля – 119/более 500 лет. Химическая Тепловая Механическая Электрическая

Слайд 10: Классификация по назначению и виду отпускаемой энергии

Районные электростанции это самостоятельные электростанции общего пользования, которые обслуживают все виды потребителей района КЭС – конденсационные электростанции (второе исторически сложившееся наименование – ГРЭС, государственные районные электростанции) вырабатывают в основном электрическую энергию. ТЭЦ – теплоэлектроцентраль, вырабатывает в основном тепловую энергию и электрическую. Промышленные электростанции -это электростанции, обслуживающие тепловой и электрической энергией конкретные производственные предприятия или их комплекс

Слайд 11: Классификация по виду используемого топлива

Органическое топливо - Твёрдое (уголь) - Жидкое и газообразное (мазут и газ) Ядерное

Слайд 12: Классификация по типу теплосиловых установок

ПТУ – паротурбинные установки используют самую сложную, мощную и совершенную энергетическую машину — паровую турбину ГТУ – газотурбинные установки, работающими на газообразном или, в крайнем случае, жидком (дизельном) топливе ПГУ – парогазовые установки, представляют комбинацию ГТУ и ПТУ, что позволяет обеспечить высокую экономичность

Слайд 13: Классификация по технологической схеме паропроводов ТЭС

Блочные ТЭС ( В энергоблоке каждый котел подает пар только для своей турбины, из которой он возвращается после конденсации только в свой котел ) ТЭС с поперечными связями

Слайд 14: Классификация по уровню начального давления

Докритическое Сверхкритическое Критическое давление — это 22,1 МПа. В российской теплоэнергетике начальные параметры стандартизованы: КЭС и ТЭЦ строятся на докритическое давление 8,8 и 12,8 МПа (90 и 130 ат), и на СКД — 23,5 МПа (240 ат). ТЭС на сверхкритические параметры по техническим причинам выполняются с промежуточным перегревом и по блочной схеме.

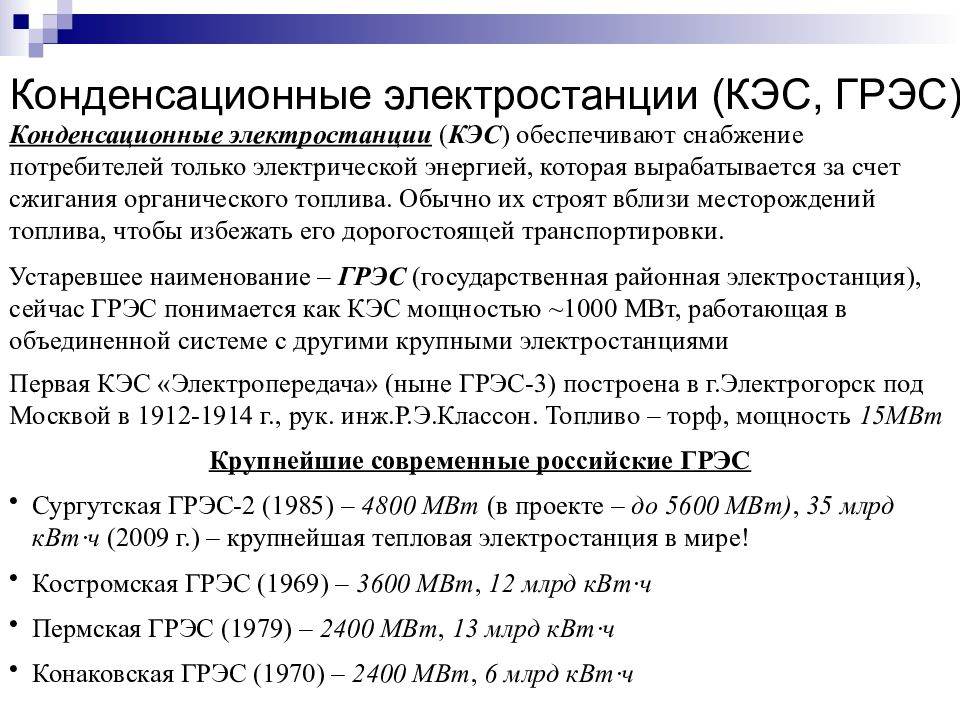

Слайд 15: Конденсационные электростанции (КЭС, ГРЭС)

Конденсационные электростанции ( КЭС ) обеспечивают снабжение потребителей только электрической энергией, которая вырабатывается за счет сжигания органического топлива. Обычно их строят вблизи месторождений топлива, чтобы избежать его дорогостоящей транспортировки. Устаревшее наименование – ГРЭС ( государственная районная электростанция ), сейчас ГРЭС понимается как КЭС мощностью ~ 1000 МВт, работающая в объединенной системе с другими крупными электростанциями Первая КЭС «Электропередача» (ныне ГРЭС-3) построена в г.Электрогорск под Москвой в 1912-1914 г., рук. инж.Р.Э.Классон. Топливо – торф, мощность 15МВт Крупнейшие современные российские ГРЭС Сургутская ГРЭС-2 (1985) – 4800 МВт ( в проекте – до 5600 МВт ), 3 5 млрд кВт · ч (2009 г. ) – крупнейшая тепловая электростанция в мире! Костромская ГРЭС (1969) – 3600 МВт, 12 млрд кВт · ч Пермская ГРЭС (1979) – 2400 МВт, 13 млрд кВт · ч Конаковская ГРЭС (1970) – 2400 МВт, 6 млрд кВт · ч

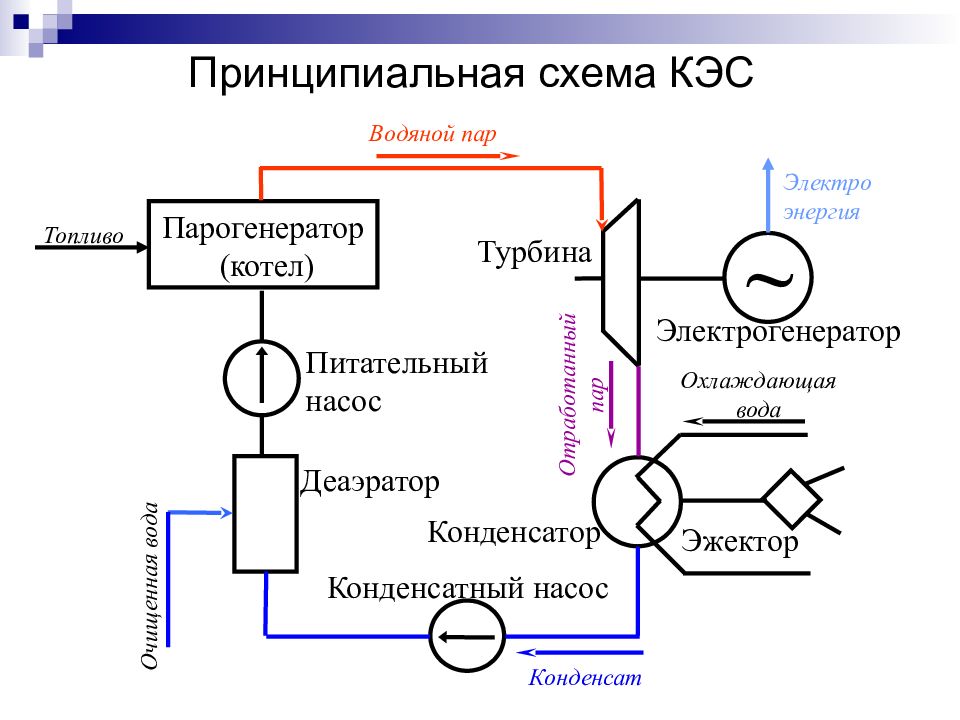

Слайд 16: Принципиальная схема КЭС

Парогенератор (котел) ~ Питательный насос Деаэратор Очищенная вода Конденсат Отработанный пар Охлаждающая вода Эжектор Топливо Турбина Электрогенератор Электроэнергия Конденсатор Водяной пар Конденсатный насос

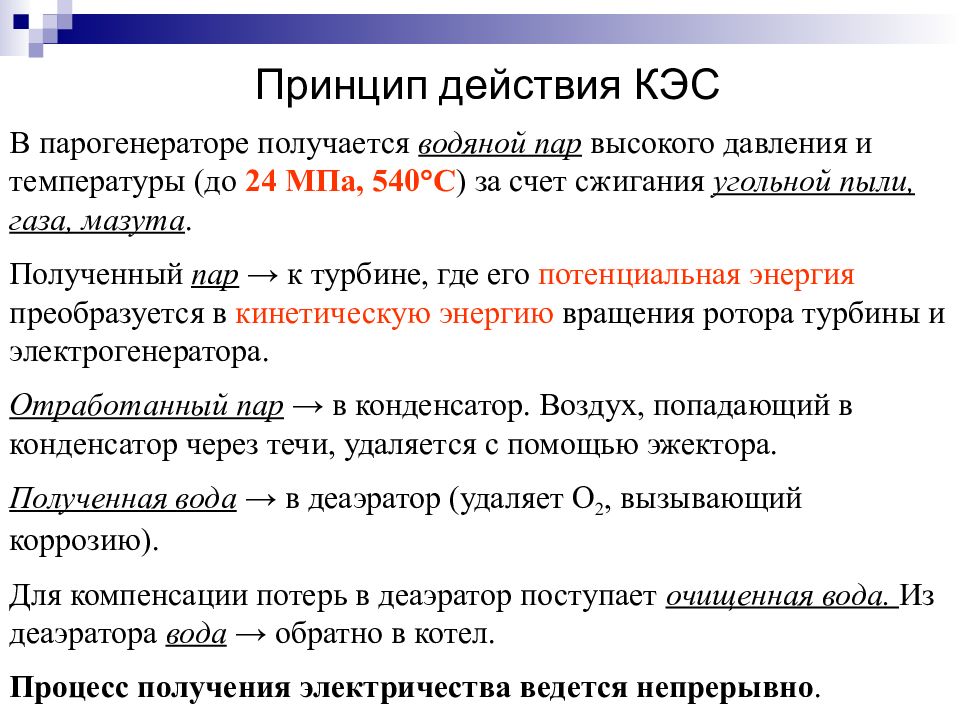

Слайд 17: Принцип действия КЭС

В парогенераторе получается водяной пар высокого давления и температуры (до 24 МПа, 540 ° С ) за счет сжигания угольной пыли, газа, мазута. Полученный пар → к турбине, где его потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию вращения ротора турбины и электрогенератора. Отработанный пар → в конденсатор. Воздух, попадающий в конденсатор через течи, удаляется с помощью эжектора. Полученная вода → в деаэратор (удаляет О 2, вызывающий коррозию). Для компенсации потерь в деаэратор поступает очищенная вода. Из деаэратора вода → обратно в котел. Процесс получения электричества ведется непрерывно.

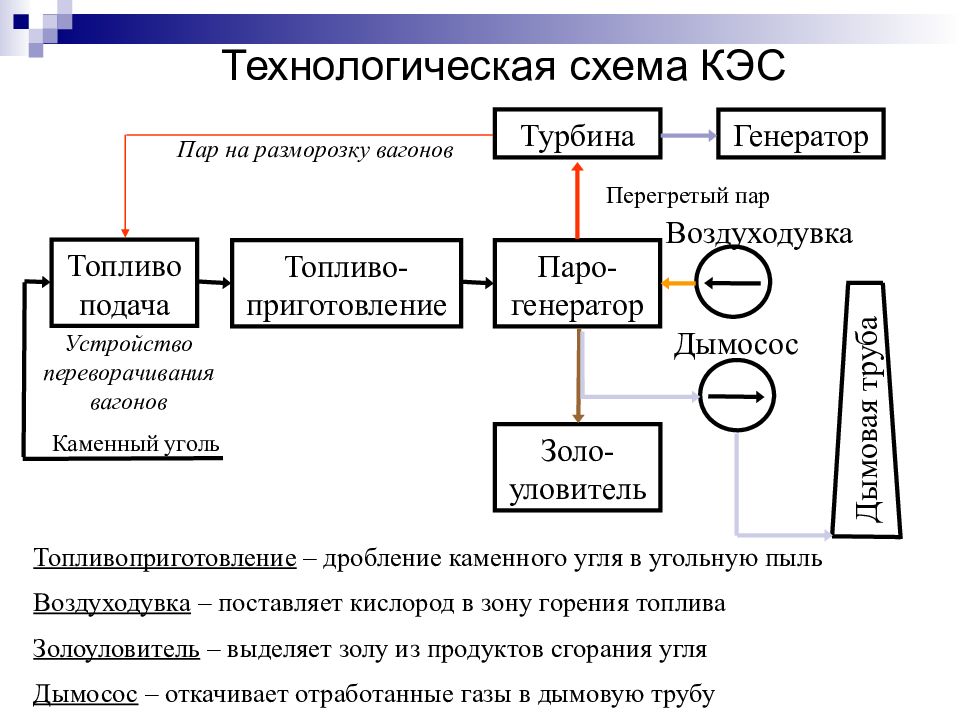

Слайд 18: Технологическая схема КЭС

Топливоподача Топливо-приготовление Паро-генератор Турбина Золо-уловитель Генератор Каменный уголь Перегретый пар Воздуходувка Дымосос Дымовая труба Топливоприготовление – дробление каменного угля в угольную пыль Воздуходувка – поставляет кислород в зону горения топлива Золоуловитель – выделяет золу из продуктов сгорания угля Дымосос – откачивает отработанные газы в дымовую трубу Пар на разморозку вагонов Устройство переворачивания вагонов

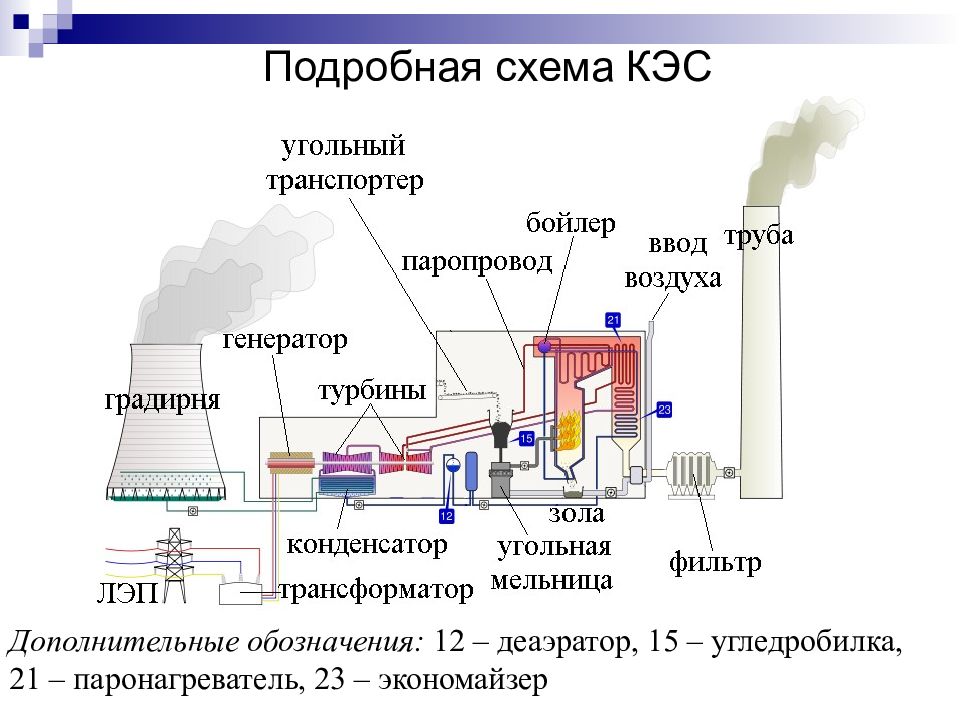

Слайд 19: Подробная схема КЭС

Дополнительные обозначения: 12 – деаэратор, 15 – угледробилка, 21 – паронагреватель, 23 – экономайзер

Слайд 20: Энергетические показатели КЭС

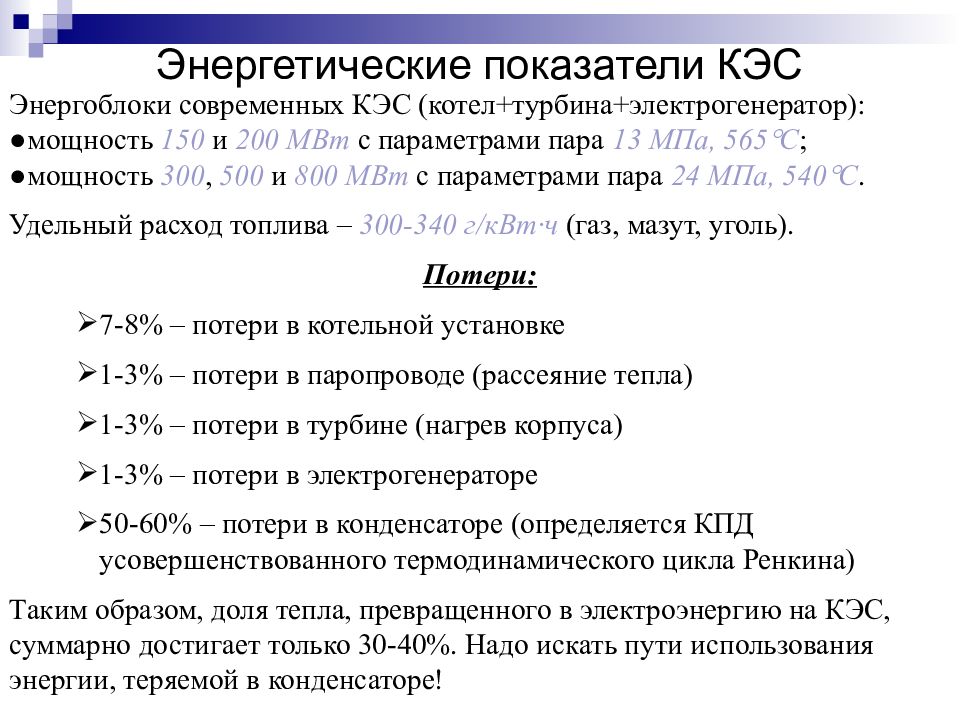

Энергоблоки современных КЭС (котел+турбина+электрогенератор): ● мощность 150 и 200 МВт с параметрами пара 13 МПа, 565 ° С ; ● мощность 300, 500 и 800 МВт с параметрами пара 24 МПа, 540 ° С. Удельный расход топлива – 300-340 г/кВт · ч (газ, мазут, уголь). Потери: 7-8% – потери в котельной установке 1-3% – потери в паропроводе (рассеяние тепла) 1-3% – потери в турбине (нагрев корпуса) 1-3% – потери в электрогенераторе 50-60% – потери в конденсаторе ( определяется КПД усовершенствованного термодинамического цикла Ренкина ) Таким образом, доля тепла, превращенного в электроэнергию на КЭС, суммарно достигает только 30-40%. Надо искать пути использования энергии, теряемой в конденсаторе!

Слайд 21: Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

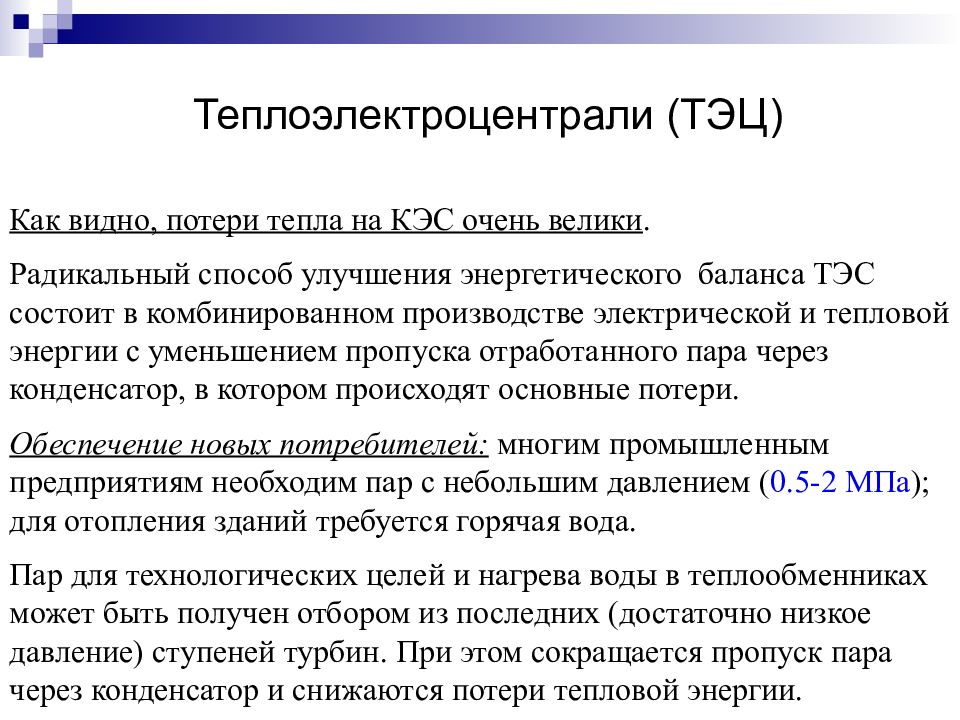

Как видно, потери тепла на КЭС очень велики. Радикальный способ улучшения энергетического баланса ТЭС состоит в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии с уменьшением пропуска отработанного пара через конденсатор, в котором происходят основные потери. Обеспечение новых потребителей: многим промышленным предприятиям необходим пар с небольшим давлением ( 0.5-2 МПа ); для отопления зданий требуется горячая вода. Пар для технологических целей и нагрева воды в теплообменниках может быть получен отбором из последних (достаточно низкое давление) ступеней турбин. При этом сокращается пропуск пара через конденсатор и снижаются потери тепловой энергии.

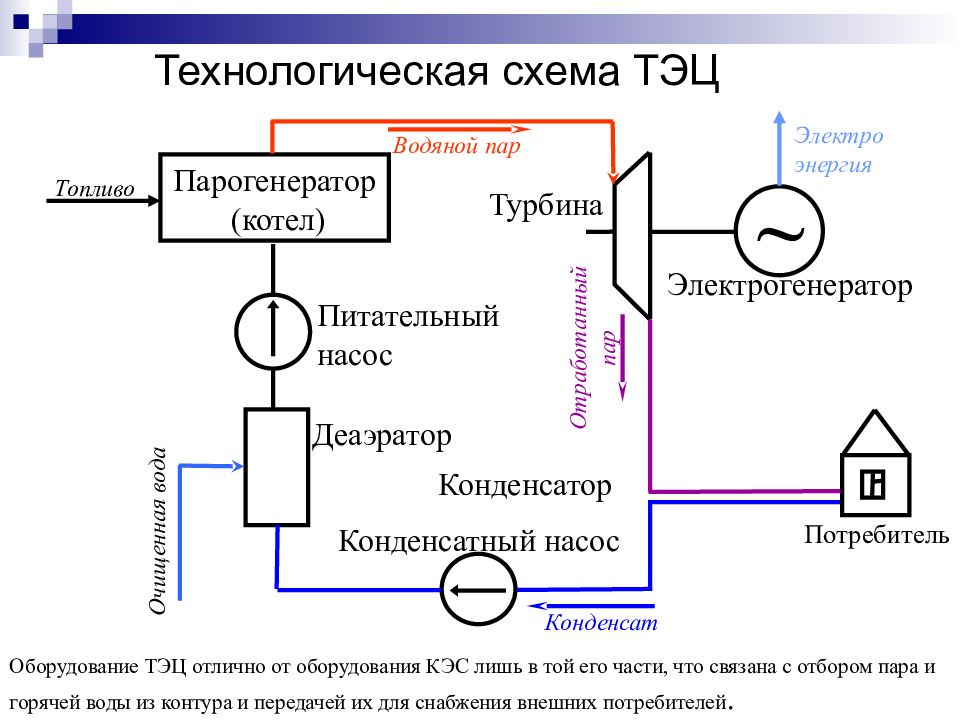

Слайд 22: Технологическая схема ТЭЦ

Оборудование ТЭЦ отлично от оборудования КЭС лишь в той его части, что связана с отбором пара и горячей воды из контура и передачей их для снабжения внешних потребителей. Парогенератор (котел) ~ Питательный насос Деаэратор Очищенная вода Конденсат Отработанный пар Потребитель Топливо Турбина Электрогенератор Электроэнергия Конденсатор Водяной пар Конденсатный насос

Слайд 23: Тепловой баланс ТЭЦ

ТЭЦ имеет меньшие по сравнению с КЭС потери тепла КПД достигает 60-65%. В среднем радиусе действия ТЭЦ в 1-2 км по технологическому пару и в 5-8 км по горячей воде суммарная мощность ТЭЦ, как правило, не превышает 300-500 МВт. Дополнительный недостаток КЭС и ТЭЦ - гигантизм КЭС и ТЭЦ занимают огромные площади, очень дороги в сооружении, график их работы обладает минимальной гибкостью (остановка и запуск – сложный технологический процесс). Летнее отключение горячей воды для профилактики – известно всем!!!

Слайд 24: Современные проблемы ТЭЦ

Теплоэлектроцентрали производят два вида товара – тепловую и электрическую энергию. Причем, тепловую энергию экономически нецелесообразно передавать на большие расстояния. Этим определяется реальность и естественная монопольность рынка тепловой энергии. Практически нет дублирующих систем централизованного теплоснабжения, осуществляющих раздельную передачу теплоты от разных теплоисточников к общим потребителям. В условиях естественной монополии поставщика и при государственном регулировании цен на тепловую энергию у потребителя в рыночных условиях появилось только одно отсутствовавшее ранее право – право отказа от покупки тепловой энергии в централизованной системе с устройством собственных систем теплообеспечения. Значительная часть потребителей, имеющих достаточные средства для осуществления таких проектов, уже отключилась от ТЭЦ, т.е. отключились самые платежеспособные потребители. Затраты на содержание системы не уменьшились, поэтому удельные затраты значительно возросли – увеличились и тарифы на тепловую энергию, что предопределило последующие отключения и выбор новыми застройщиками локальных систем теплообеспечения. Отключение тепловых потребителей от ТЭЦ так же привело к росту себестоимости электрической энергии, что делает перспективы ТЭЦ на создающемся рынке электрической энергии довольно мрачными. Что делать!

Слайд 25: Современные проблемы ТЭЦ (продолжение)

Необходимо изменить соотношение тарифов на природный газ, используемый на цели теплоснабжения и теплообеспечения, устранив существующее противоречие, когда газ сжигаемый в мелких котлах покупается по низким ценам бытового газа, а жители получающие тепло из централизованной системы оплачивают тепловую составляющую по более высоким тарифам. При расчетах эффективности работы ТЭЦ на рынке электрической энергии необходимо учитывать еще 3 обстоятельства: 1) ТЭЦ расположены в черте города или около него и затраты на передачу электрической энергии потребителям будут минимальны; 2) с ростом стоимости природного газа экономический эффект от теплофикации и конкурентоспособность ТЭЦ по сравнению с простым сжиганием топлива будут увеличиваться; 3) экологические налоги неизбежно будут увеличиваться и относительные затраты на ТЭЦ будут значительно ниже. Если все же для конкретной ТЭЦ расчеты покажут невозможность обеспечения ее конкурентоспособности на рынке электрической энергии, остается только путь привлечения инвестиций в ее модернизацию, либо строительство новой современной ТЭЦ. Содержание убыточных ТЭЦ, какое-то время придется осуществлять за счет надбавки к тарифам на электроэнергию для всех потребителей страны. У неэффективных ТЭЦ нет будущего, как нет их и у систем централизованного теплоснабжения на базе крупных котельных. Отключение потребителей от них приводит к растущему росту удельных издержек и лавинообразному развалу системы.

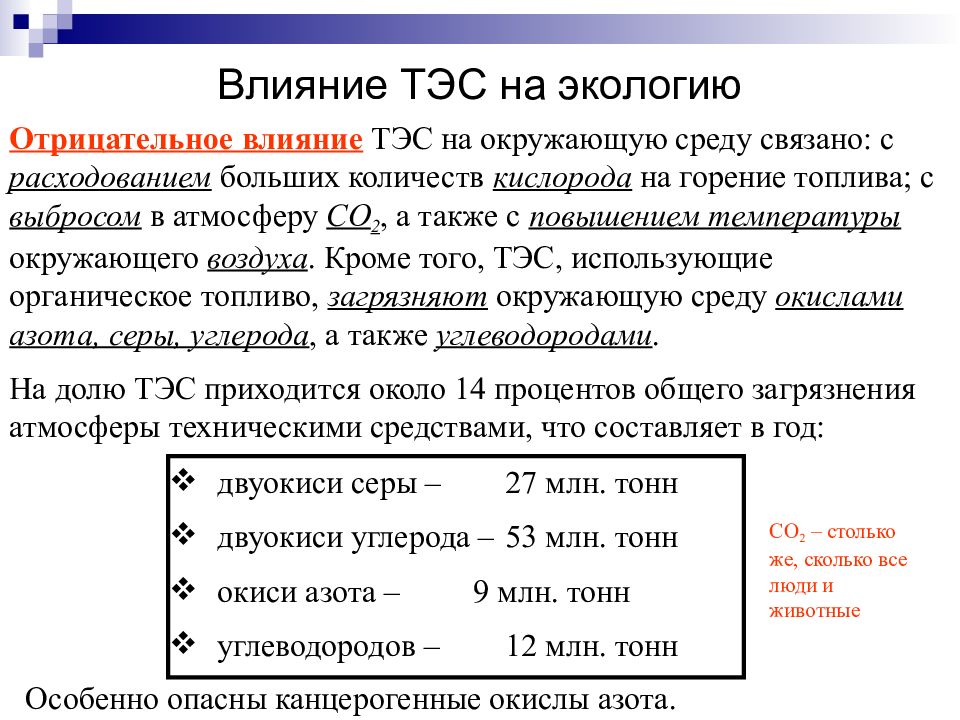

Слайд 26: Влияние ТЭС на экологию

двуокиси серы – 27 млн. тонн двуокиси углерода – 53 млн. тонн окиси азота – 9 млн. тонн углеводородов – 12 млн. тонн Отрицательное влияние ТЭС на окружающую среду связано: с расходованием больших количеств кислорода на горение топлива; с выбросом в атмосферу СО 2, а также с повышением температуры окружающего воздуха. Кроме того, ТЭС, использующие органическое топливо, загрязняют окружающую среду окислами азота, серы, углерода, а также углеводородами. На долю ТЭС приходится около 14 процентов общего загрязнения атмосферы техническими средствами, что составляет в год: Особенно опасны канцерогенные окислы азота. СО 2 – столько же, сколько все люди и животные

Слайд 27: Влияние ТЭС на экологию (продолжение)

В выбросах ТЭС присутствуют и радиоактивные элементы (изотопы углерода С 14 и пр.) фон вокруг ТЭС выше, чем у АЭС. ТЭС на 2400 МВт при высоте дымовой трубы 180 м создает концентрацию вредных выбросов в атмосферу, которые на расстоянии 1 км от нее в 3-12 раз превышают ПДК. ТЭС, работающие на каменном угле, создают значительные золоотвалы. Для ТЭС мощностью в 1 ГВт они ежегодно занимают площадь 0,5 км 2 при высоте в 2 м. Вообще, ТЭС, работающие на угле, загрязняют окружающую среду больше, чем на других видах топлива («рекорд» – Hazelwood, Австралия, ТЭС на буром угле). ТЭС оказывают отрицательное воздействие и за счет сброса в водоемы охлаждающей воды, подогретой в конденсаторах. При этом происходит «тепловое загрязнение» водоемов и интенсивное размножение водорослей.

Слайд 28: Самые грязные теплоэлектростанции, ТОР 10

Hazelwood Австралия 1.58 Edwardsport США 1.56 Frimmersdorf Германия 1.27 HR Milner Канада 1.25 CTG Portes Gil Мексика 1.18 Belchatow Польша 1.09 Prunerov Чехия 1.07 Niihamanishi Япония 1.02 Cockenzie Великобритания 0.99 Porto Tolle Италия 0.78 (По «эффективности» выброса СО 2 – мегатонн на ТВт · ч)

Слайд 29: Снижение вредных выбросов на ТЭС

Производится оптимизация условий сгорания топлива для уменьшения удельного расхода топлива и снижения выбросов золы и вредных газов ( предварительная подготовка : добавка малого количества воды в мазут на 30% снижает образование оксида азота; используются оптимизированные горелочные устройства ). Для улавливания летучей золы применяются циклонные. сепараторы (центрифуга), фильтры и мокрые золоуловители (разбрызгиватели воды). Зола в зависимости от вида топлива, метода его сжигания и способа удаления из топки котла может служить ценным сырьем для промышленности строительных материалов. Применяются каталитические фильтры очистки отработавших газов (как и в автомобилях). Платиновые катализаторы для окисления «недогоревшего» топлива (углеводородов).

Слайд 30: Снижение вредных выбросов на ТЭС (2)

ТЭС без выбросов СО 2 – Элсам, Дания (2006, 420 МВт). СО 2 из дыма связывается специальной жидкостью, которая при нагреве до 120 С отдает газ, собираемый в хранилище (исчерпанные газоносные слои). Технология снижает расходы на удаление СО 2 из выбросов с 60 до 30 € за тонну. Стоимость проекта – 16 млн € (пополам ЕС и частные предприятия), из которых 30% - на хранение СО 2. План – получить экономически выгодные технологии к 2020 г., снизить промышленные выбросы СО 2 в ЕС на 30% (т.е. полные выбросы СО 2 в ЕС – на 10%). Расчеты показывают, что при применении данной технологии стоимость энергии возрастет на 50% (в т.ч. и из-за энергоемкости дополнительных процессов). Но полученный СО 2 можно закачивать в нефтяные скважины, увеличивая выход нефти с 40 до 60%. Тогда стоимость энергии вырастет всего на 30%. Другой метод – очистка топлива, особенно каменного угля, от вредных примесей (серы, ртути). Основной метод – газификация с целью получения сепарируемых горючих газов и утилизируемых отходов. Также предлагается удаление влаги из угля => более полное сгорание. Разрабатываются в США и Австралии (большая доля использования угля в промышленности), инвестиции $ 2.5 млрд. По оценкам, проект станет экономически жизнеспособным не ранее 2025 года. Для заметного снижения выбросов надо инвестировать $20 млрд в течении 10 лет

Слайд 31: Снижение вредных выбросов на ТЭС ( 3 )

Существующий в РФ алгоритм расчета ущерба природе приводит к малым суммам штрафов за выбросы. Например, ТЭЦ-1 в Красноярске за превышение норм выброса и неоплату нормированных квот выброса была оштрафована на 200000 р, что сравнимо с ее доходами за день работы. (Для сравнения, в Казахстане за превышение норм выброса двух ТЭЦ «Астана-Энерго» был начислен штраф 116 млн. тенге 25 млн.р. ) Этого хватает лишь на содержание аппарата природоохранных ведомств и организацию контроля окружающей среды, средств для восполнения нанесенного ущерба нет. Эксплуатационные затраты существующих установок комплексной химической очистки достигают 10% от годового дохода предприятия. При этом относительный размер штрафных санкций равен 0.05%. Следовательно, сегодня в России у предприятий-загрязнителей полностью отсутствуют экономические стимулы к природоохранным мероприятиям!

Слайд 32

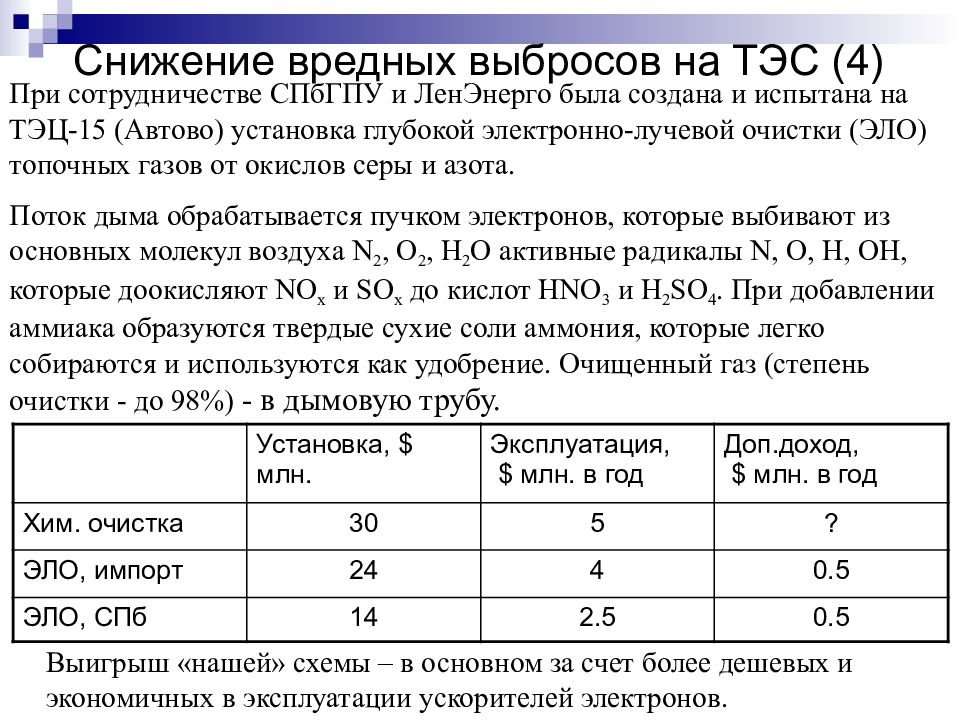

Снижение вредных выбросов на ТЭС (4) При сотрудничестве СПбГПУ и ЛенЭнерго была создана и испытана на ТЭЦ-15 (Автово) установка глубокой электронно-лучевой очистки (ЭЛО) топочных газов от окислов серы и азота. Поток дыма обрабатывается пучком электронов, которые выбивают из основных молекул воздуха N 2, O 2, H 2 O активные радикалы N, O, H, OH, которые доокисляют NO x и SO x до кислот HNO 3 и H 2 SO 4. При добавлении аммиака образуются твердые сухие соли аммония, которые легко собираются и используются как удобрение. Очищенный газ (степень очистки - до 98%) - в дымовую трубу. Установка, $ млн. Эксплуатация, $ млн. в год Доп.доход, $ млн. в год Хим. очистка 30 5 ? ЭЛО, импорт 24 4 0.5 ЭЛО, СПб 14 2.5 0.5 Выигрыш «нашей» схемы – в основном за счет более дешевых и экономичных в эксплуатации ускорителей электронов.

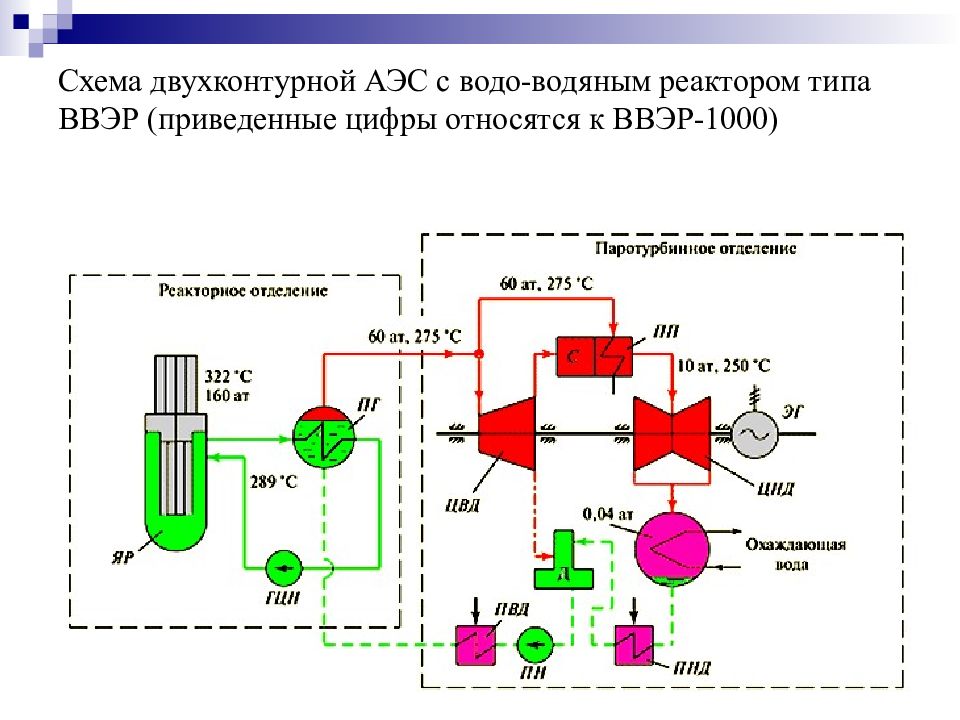

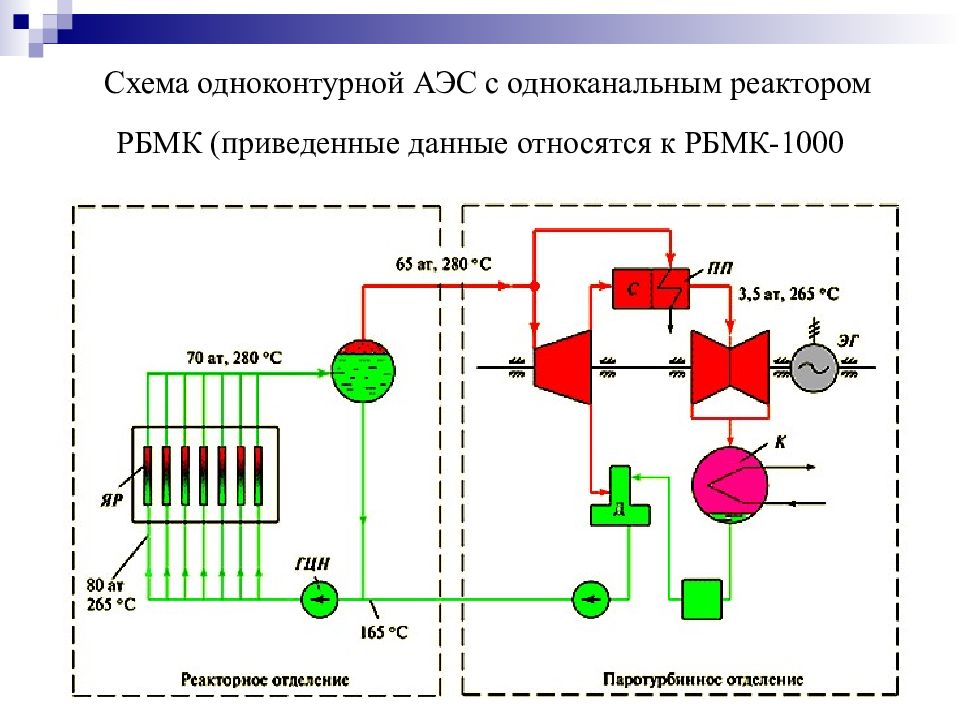

Слайд 34: Атомные Электростанции

АЭС различаются по типу реакторов и по виду отпускаемой энергии Типы реакторов: Реакторы на тепловых нейтронах Реакторы на быстрых нейтронах Термоядерные реакторы По виду отпускаемой энергии: Атомные электростанции Атомные теплоэлектроцентрали Атомные станции теплоснабжения

Слайд 36: Термоядерные реакторы

Самый известный реактор использующий управляемый ядерный синтез – солнце. Над проблемой производства промышленных реакторов работают большие научные коллективы во всех развитых странах мира

Слайд 37: Тепловыделяющий элемент(ТВЭЛ)

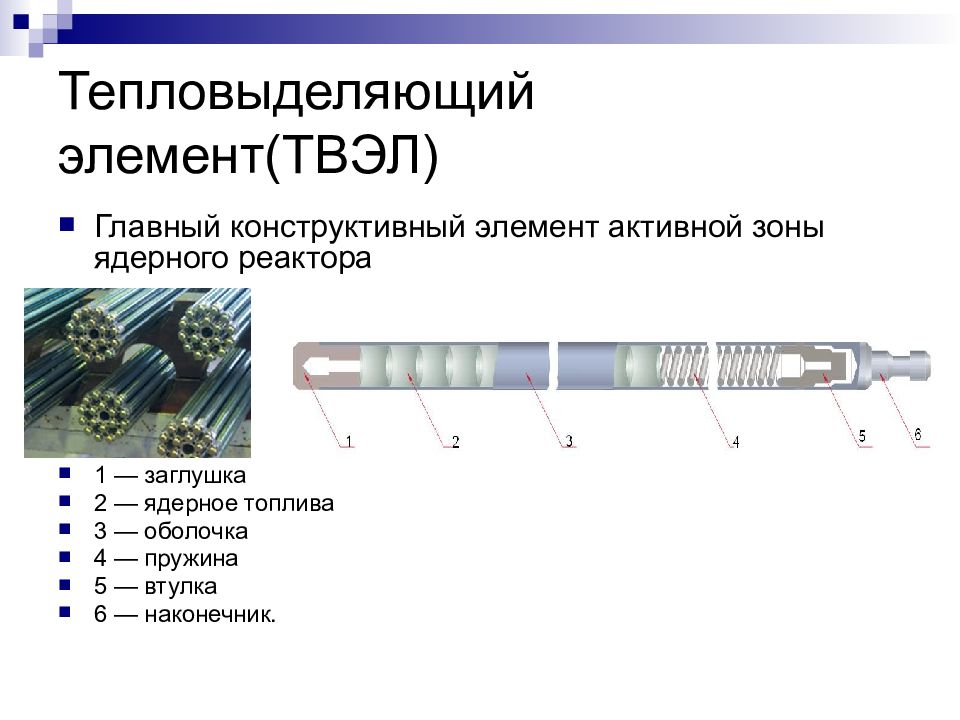

Главный конструктивный элемент активной зоны ядерного реактора 1 — заглушка 2 — ядерное топлива 3 — оболочка 4 — пружина 5 — втулка 6 — наконечник.

Слайд 40: Достоинства АЭС по сравнению с ТЭС

Независимость от источников топлива, т.е. удаленности от месторождений урана и радиохимических заводов. Затраты на строительство АЭС находятся примерно на таком же уровне, как и на строительство пылеугольных ТЭС. Относительная экологическая чистота.

Слайд 41: Недостатки АЭС по сравнению с ТЭС

Тяжелые последствия аварий в реакторном отделении с его разгерметизацией и выбросом радиоактивных веществ в атмосферу с заражением громадных пространств. Для обеспечения радиационной безопасности АЭС оборудуют специальной приточно-вытяжной системой вентиляции, сложность которой не идет ни в какое сравнение с вентиляционной системой ТЭС. Серьезной проблемой для АЭС является их ликвидация после выработки ресурса, которая по оценкам может составлять до 20 % стоимости их строительства.