Первый слайд презентации: УГЛЕВОДЫ: функции и обмен

Слайд 2

Углеводы – многоатомные альдегидоспирты или кетоспирты. Для большинства углеводов общая формула (СН2О)n, n>3 – соединения углерода с водой. Эмпирическая формула глюкозы С6Н12О6=(СН2О)6 Углеводы – основа существования большинства организмов, т.к. все органические вещества берут начало от углеводов, образующихся в фотосинтезе. В биосфере углеводов больше, чем других органических веществ.

Слайд 3: Биологическая роль углеводов

Энергетическая ( распад ) Пластическая ( хондроитинсульфат ) Резервная ( гликоген ) Защитная ( мембраны, смазка суставов) Регуляторная ( контакты ) Гидроосмотическая ( ГАГ ) Кофакторная ( гепарин ) Специфическая ( рецепторы )

Слайд 4: Классификация углеводов

В зависимости от сложности строения делят на 3 класса: моно сахариды олиго сахариды поли сахариды

Слайд 5: Моносахариды

МОНОСАХАРИД (МОНОЗА) – минимальная структурная единица углеводов, при дроблении которой исчезают свойства сахаров В зависимости от числа атомов углерода в молекуле моносахариды делят на : триозы (С 3 Н 6 О 3 ), тетрозы (С 4 Н 8 О 4 ), пентозы (С 5 Н 10 О 5 ), гексозы (С 6 Н 12 О 6 ) и гептозы (С 7 Н 14 О 7 ). Других моносахаридов в природе нет, но могут быть синтезированы.

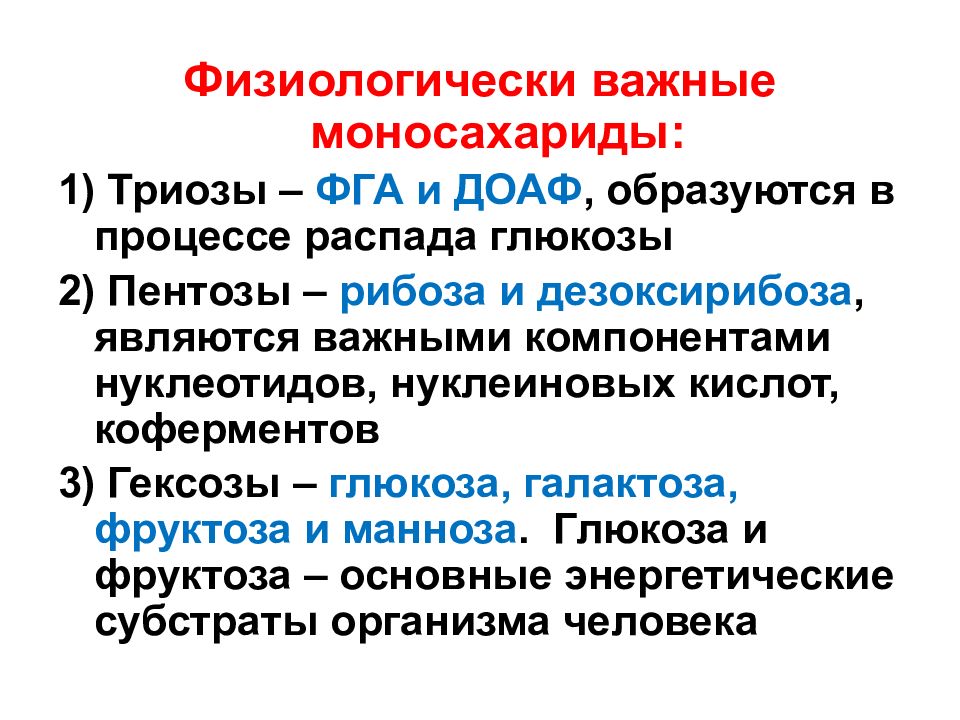

Слайд 6

Физиологически важные моносахариды: 1) Триозы – ФГА и ДОАФ, образуются в процессе распада глюкозы 2) Пентозы – рибоза и дезоксирибоза, являются важными компонентами нуклеотидов, нуклеиновых кислот, коферментов 3) Гексозы – глюкоза, галактоза, фруктоза и манноза. Глюкоза и фруктоза – основные энергетические субстраты организма человека

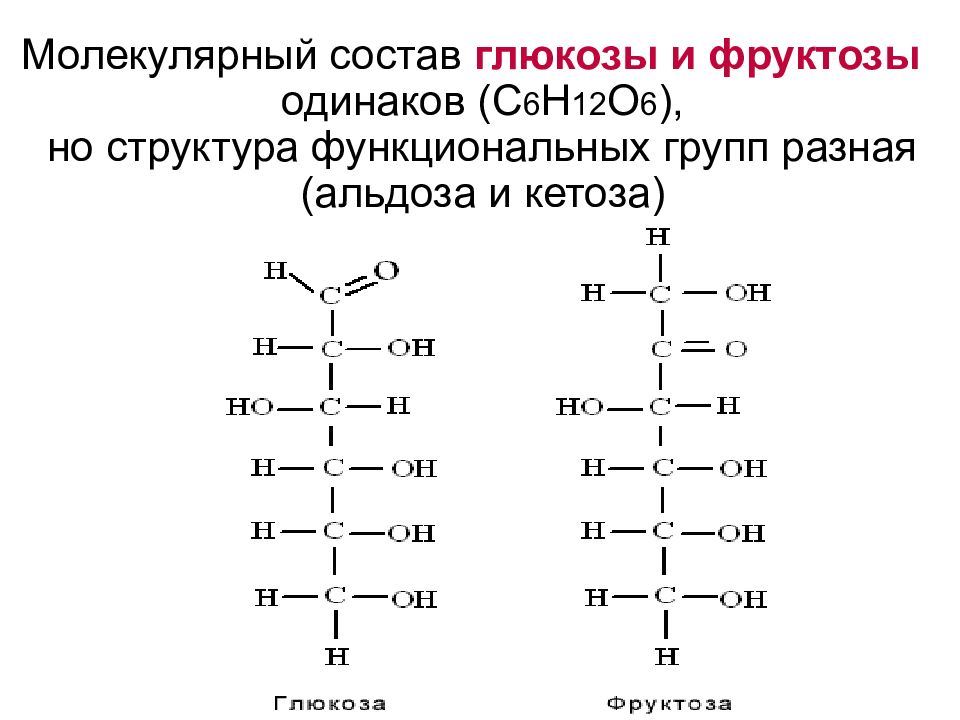

Слайд 7

Молекулярный состав глюкозы и фруктозы одинаков (С 6 Н 12 О 6 ), но структура функциональных групп разная (альдоза и кетоза)

Слайд 8

Моносахариды реже встречаются в живых организмах в свободном состоянии, чем их более важные производные – олигосахариды и полисахариды

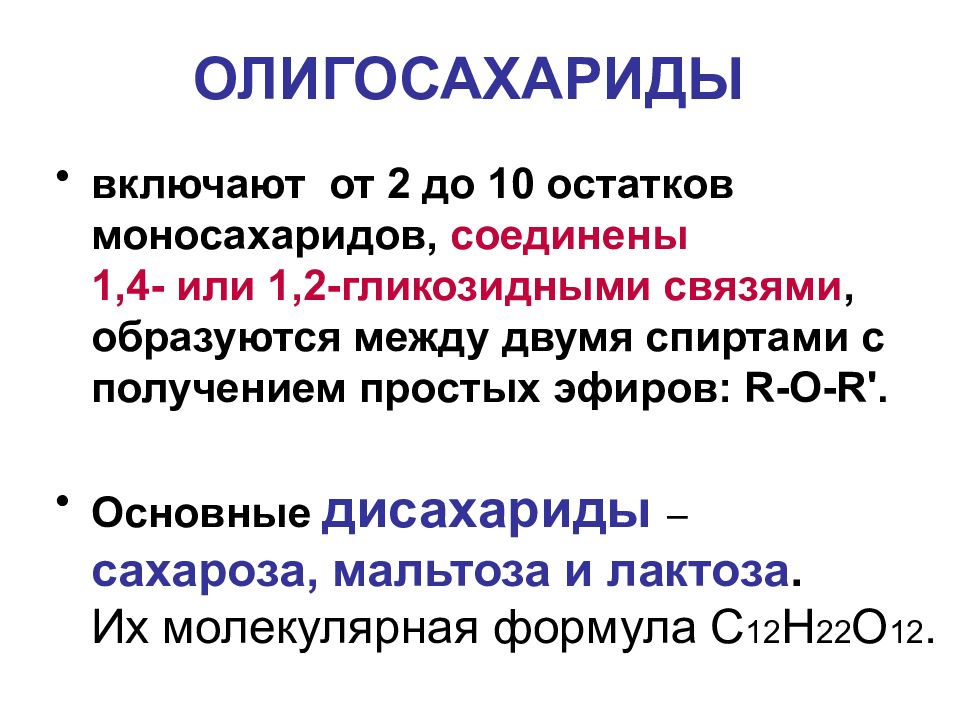

Слайд 9: ОЛИГОСАХАРИДЫ

включают от 2 до 10 остатков моносахаридов, соединены 1,4- или 1,2-гликозидными связями, образуются между двумя спиртами с получением простых эфиров: R-O-R'. Основные дисахариды – сахароза, мальтоза и лактоза. Их молекулярная формула С 12 Н 22 О 12.

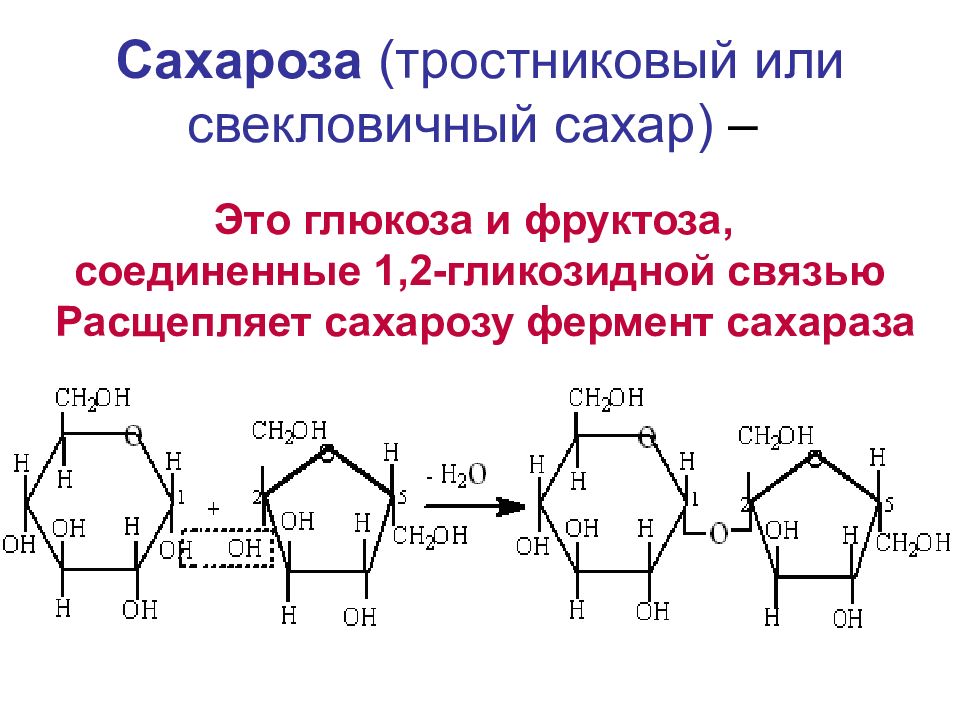

Слайд 10: Сахароза (тростниковый или свекловичный сахар) –

Это глюкоза и фруктоза, соединенные 1,2-гликозидной связью Расщепляет сахарозу фермент сахараза

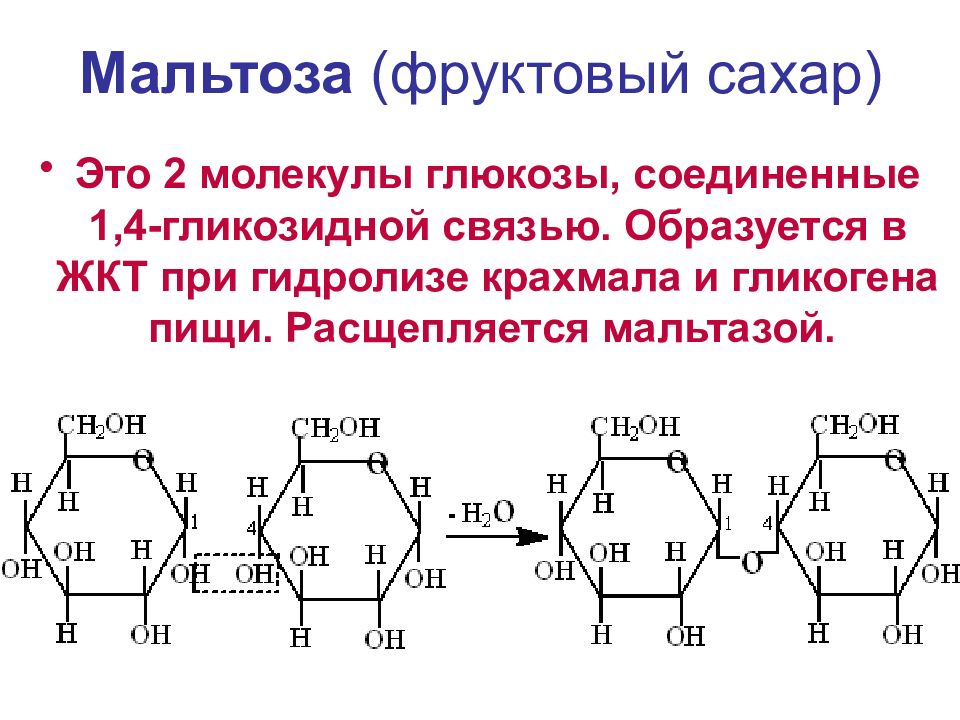

Слайд 11: Мальтоза (фруктовый сахар)

Это 2 молекулы глюкозы, соединенные 1,4-гликозидной связью. Образуется в ЖКТ при гидролизе крахмала и гликогена пищи. Расщепляется мальтазой.

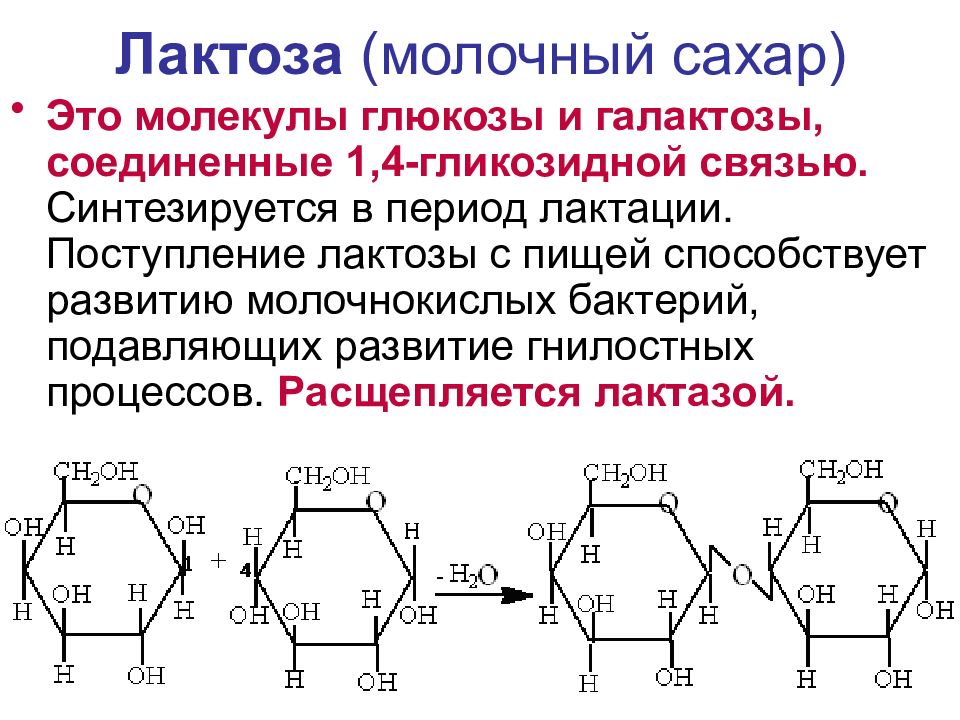

Слайд 12: Лактоза (молочный сахар)

Это молекулы глюкозы и галактозы, соединенные 1,4-гликозидной связью. Синтезируется в период лактации. Поступление лактозы с пищей способствует развитию молочнокислых бактерий, подавляющих развитие гнилостных процессов. Расщепляется лактазой.

Слайд 13: ПОЛИСАХАРИДЫ

Большинство природных углеводов – полимеры, число моносахаридных остатков от 10 и до десятков тысяч. По функциональным свойствам : структурные – придают клеткам, oрганам и в целом организму механическую прочность. гидрофильные растворимые – высоко гидратиро-ваны и сохраняют от высыхания клетки и ткани. резервные – энергетический ресурс, из которого в организм поступают моносахариды, являющиеся клеточным "топливом". Благодаря полимерной природе резервные полисахариды осмотически неактивны, поэтому накапливаются в клетках в больших количествах.

Слайд 14

По строению : линейные, разветвлённые По составу : гомо-, гетерополисахариды Гомополисахариды ( гомогликаны) состоят из моносахаридных звеньев одного типа., Основные представители – крахмал, гликоген, клетчатка. Крахмал – резервное питательное вещество растений, состоит из амилозы и амилопектина. Продукты гидролиза крахмала называют декстринами. Они бывают разной длины, и с укорочением постепенно теряют йодофильность (способность окрашиваться йодом в синий цвет).

Слайд 15

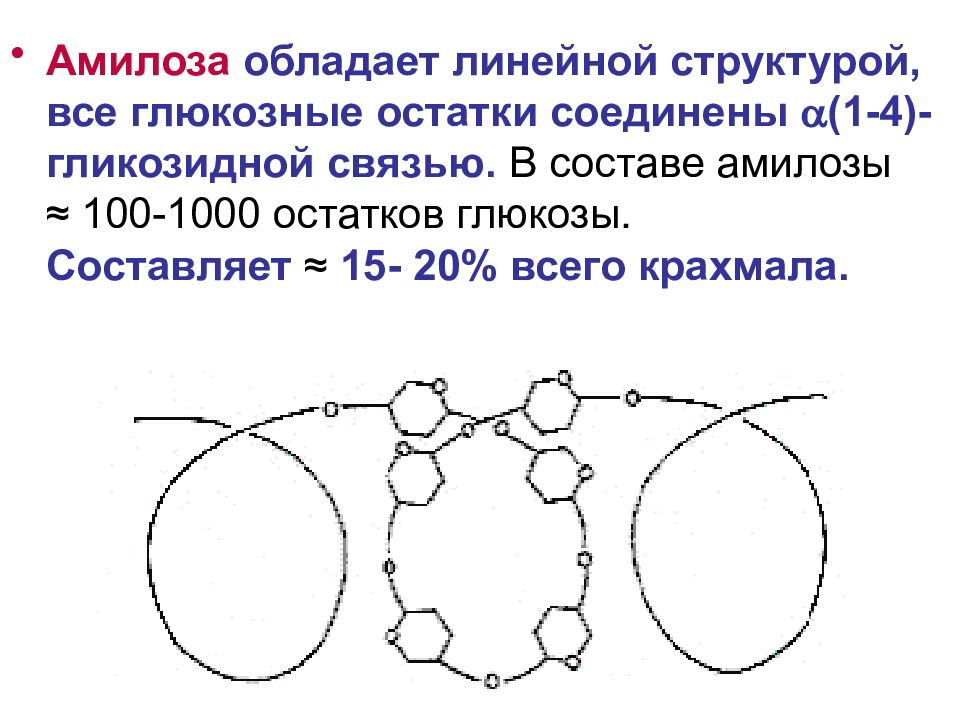

Амилоза обладает линейной структурой, все глюкозные остатки соединены ( 1-4)- гликозидной связью. В составе амилозы ≈ 100-1000 остатков глюкозы. Составляет ≈ 15- 20% всего крахмала.

Слайд 16

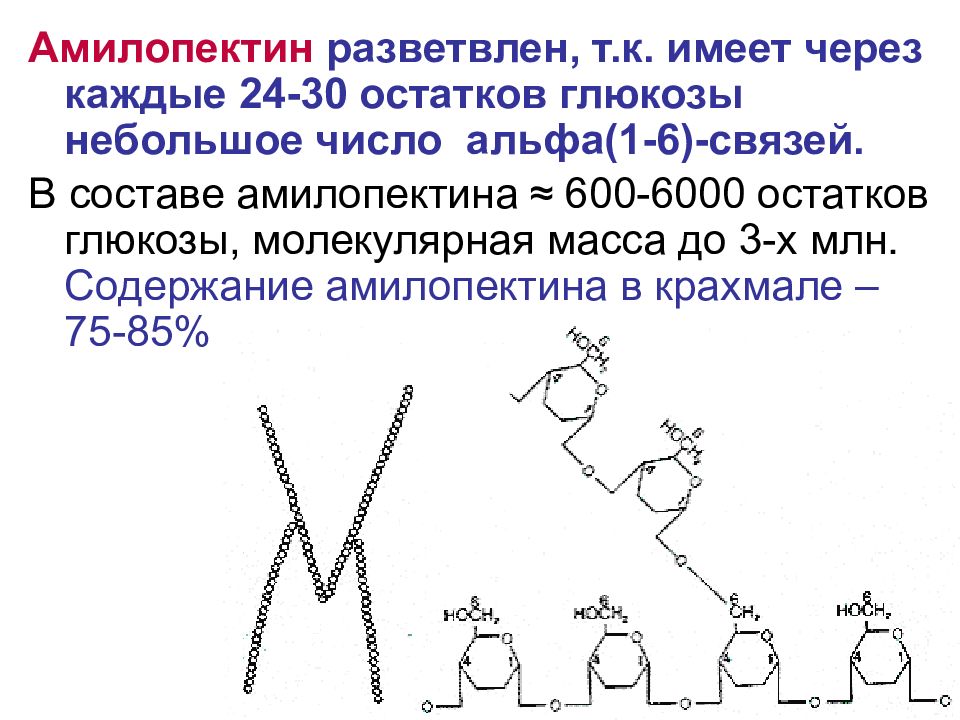

Амилопектин разветвлен, т.к. имеет через каждые 24-30 остатков глюкозы небольшое число альфа(1-6)-связей. В составе амилопектина ≈ 600-6000 остатков глюкозы, молекулярная масса до 3-х млн. Содержание амилопектина в крахмале – 75-85%

Слайд 17

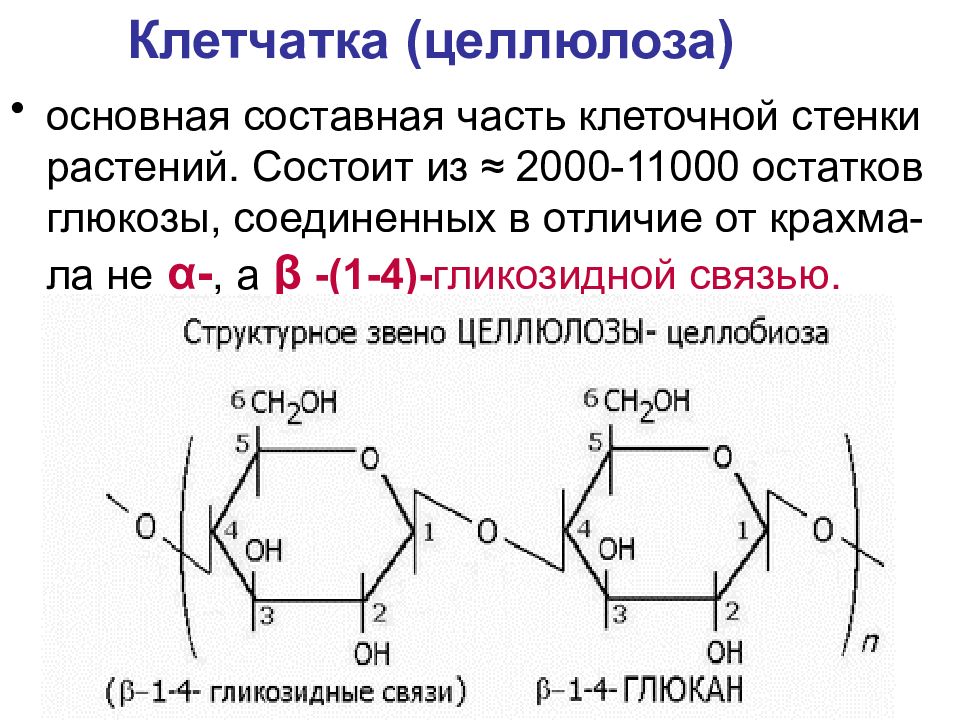

основная составная часть клеточной стенки растений. Состоит из ≈ 2000-11000 остатков глюкозы, соединенных в отличие от крахма-ла не α -, а β -(1-4)- гликозидной связью. Клетчатка (целлюлоза)

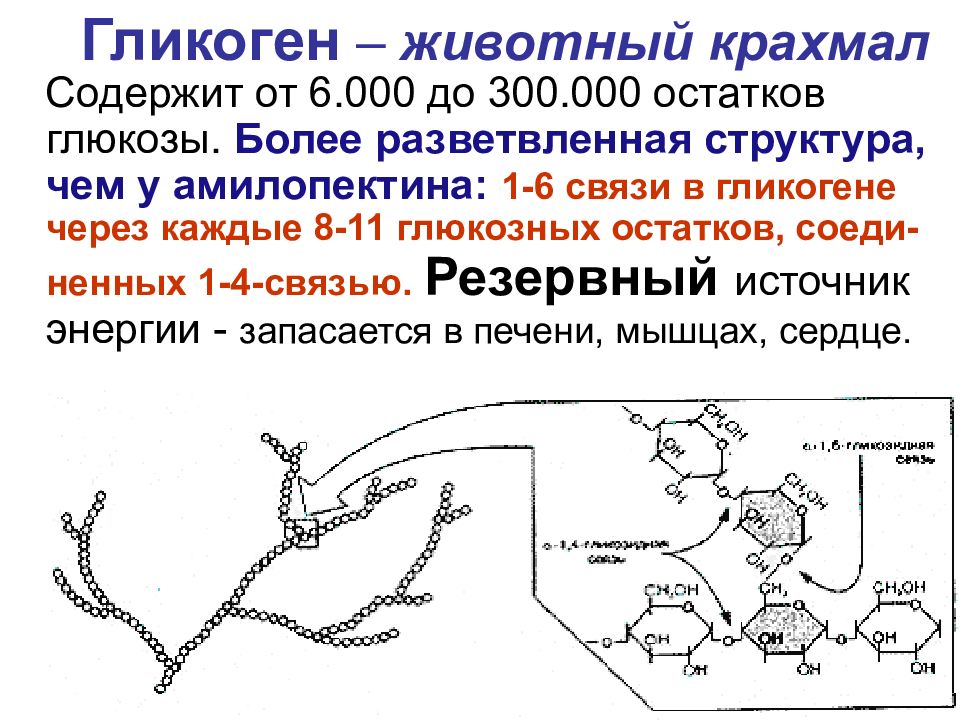

Слайд 18: Гликоген – животный крахмал

Содержит от 6.000 до 300.000 остатков глюкозы. Более разветвленная структура, чем у амилопектина: 1-6 связи в гликогене через каждые 8-11 глюкозных остатков, соеди-ненных 1-4-связью. Резервный источник энергии - запасается в печени, мышцах, сердце.

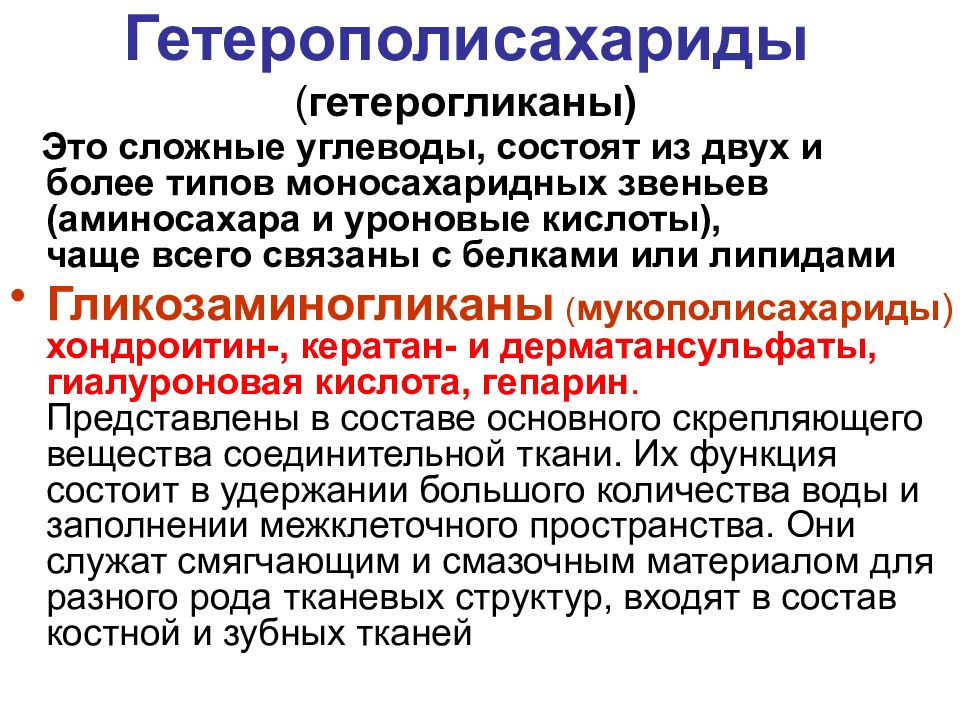

Слайд 19: Гетерополисахариды ( гетерогликаны)

Это сложные углеводы, состоят из двух и более типов моносахаридных звеньев (аминосахара и уроновые кислоты), чаще всего связаны с белками или липидами Гликозаминогликаны ( мукополисахариды ) хондроитин-, кератан- и дерматансульфаты, гиалуроновая кислота, гепарин. Представлены в составе основного скрепляющего вещества соединительной ткани. Их функция состоит в удержании большого количества воды и заполнении межклеточного пространства. Они служат смягчающим и смазочным материалом для разного рода тканевых структур, входят в состав костной и зубных тканей

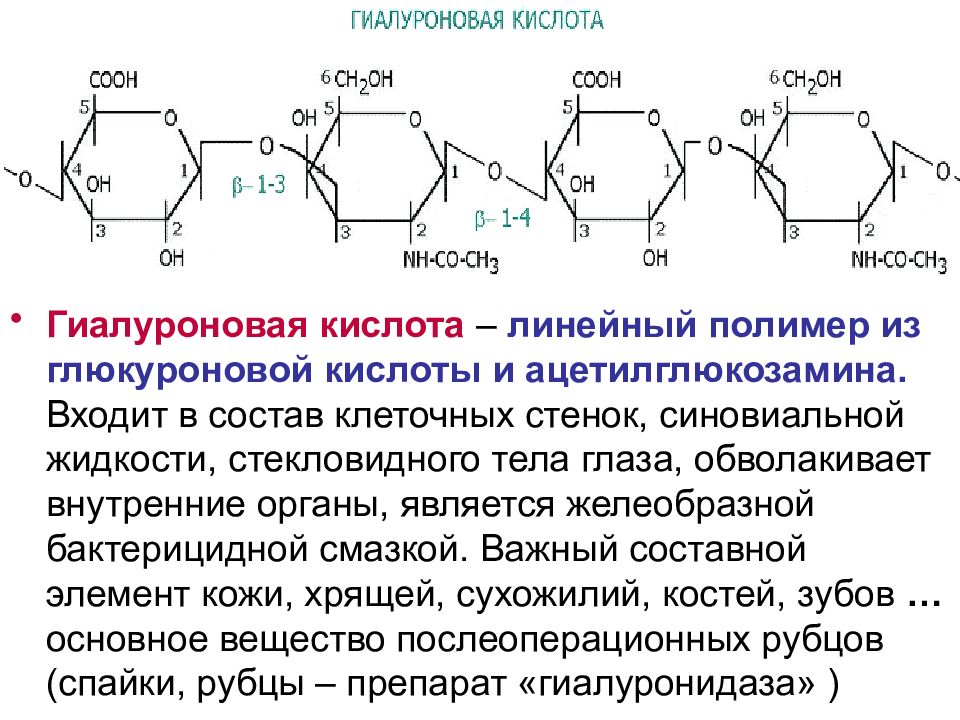

Слайд 20

Гиалуроновая кислота – линейный полимер из глюкуроновой кислоты и ацетилглюкозамина. Входит в состав клеточных стенок, синовиальной жидкости, стекловидного тела глаза, обволакивает внутренние органы, является желеобразной бактерицидной смазкой. Важный составной элемент кожи, хрящей, сухожилий, костей, зубов … основное вещество послеоперационных рубцов (спайки, рубцы – препарат «гиалуронидаза» )

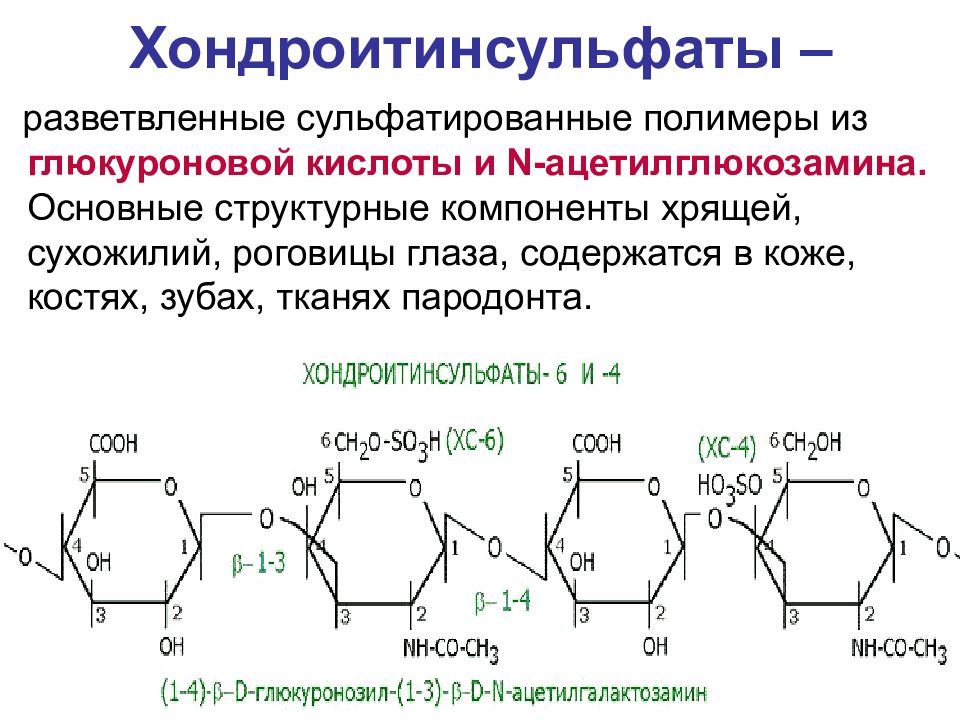

Слайд 21: Хондроитинсульфаты –

разветвленные сульфатированные полимеры из глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Основные структурные компоненты хрящей, сухожилий, роговицы глаза, содержатся в коже, костях, зубах, тканях пародонта.

Слайд 22: Норма углеводов в питании

Запас углеводов в организме не превышает 2-3% от массы тела. За счет них энергетические потребности человека могут покрываться не более 12-14 ч. Потребность организма в глюкозе зависит от уровня энергозатрат. Минимальная норма углеводов 400 г в сутки. 65% углеводов поступают в виде крахмала (хлеб, крупы, макаронные изделия), животного гликогена 35% в виде более простых сахаров (сахароза, лактоза, глюкоза, фруктоза, мед, пектиновые вещества).

Слайд 23

Переваривание углеводов Различают пищеварение: 1) полостное 2) пристеночное Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта – естественный барьер для поступления в организм крупных чужеродных молекул, в том числе углеводной природы

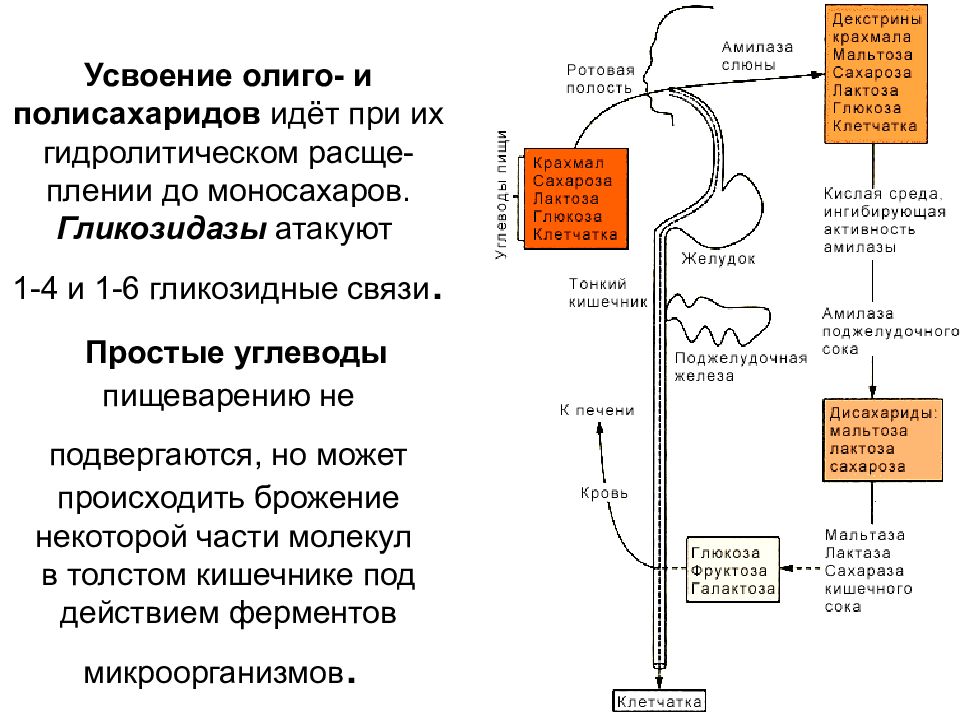

Слайд 24: Усвоение олиго- и полисахаридов идёт при их гидролитическом расще-плении до моносахаров. Гликозидазы атакуют 1-4 и 1-6 гликозидные связи. Простые углеводы пищеварению не подвергаются, но может происходить брожение некоторой части молекул в толстом кишечнике под действием ферментов микроорганизмов

Слайд 25

ПОЛОСТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ Переваривание полисахаридов начинает-ся в ротовой полости, где они подверга-ются хаотичному действию амилазы слюны по ( 1-4)-связям. Крахмал распа-дается на декстрины разной сложности. У амилазы слюны (активируют ионы Cl), оптимум рН=7,1-7,2 (в слабощелочной среде). В желудке, где среда резко кислая, крахмал может перевариваться только в глубине пищевого комка. Пепсин желудоч-ного сока расщепляет саму амилазу.

Слайд 26

Далее пища переходит в кишечник, где рН нейтральная, и подвергается действию 1) амилазы поджелудочной железы. Различают -, β -, γ -амилазы Альфа-амилаза представлена более ши-роко, расщепляет крахмал до декстринов Бета-амилаза расщепляет декстрины до дисахарида мальтозы Гамма-амилаза отщепляет отдельные концевые молекулы глюкозы от крахмала или от декстринов 2) олиго-1,6-глюкозидазы – действует на точки ветвления крахмала и гликогена

Слайд 27: ПРИСТЕНОЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Гидролиз дисахаридов происходит не в просвете кишечника, а на поверхности клеток слизистой оболочки под специальной тонкой пленкой - гликокаликсом Дисахариды расщепляются здесь под действием лактазы (фермент в составе β -гликозидазного комплекса), сахаразы и мальтазы. При этом образуются моносахариды - глюкоза, галактоза, фруктоза.

Слайд 28: Целлюлоза в организме человека

У человека нет ферментов для расщепления β (1-4)- гликозидной связи целлюлозы. Микрофлора толстого кишечника может гид-ролизовать большую часть целлюлозы до целлобиозы и глюкозы. Функции целлюлозы: 1) стимуляция перистальтики кишечника и желчеотделения, 2) адсорбция ряда веществ (холестерол и др.) со снижением их всасывания, 3) формирование каловых масс.

Слайд 29: Всасываются в кишечнике только моносахара

Их перенос в клетки слизистой оболочки кишечника (энтероциты) может происходить : 1) способом пассивной диффузии по градиенту концентрации из просвета кишечника (где концен-трация сахара после еды выше) в клетки кишечника (где она ниже).

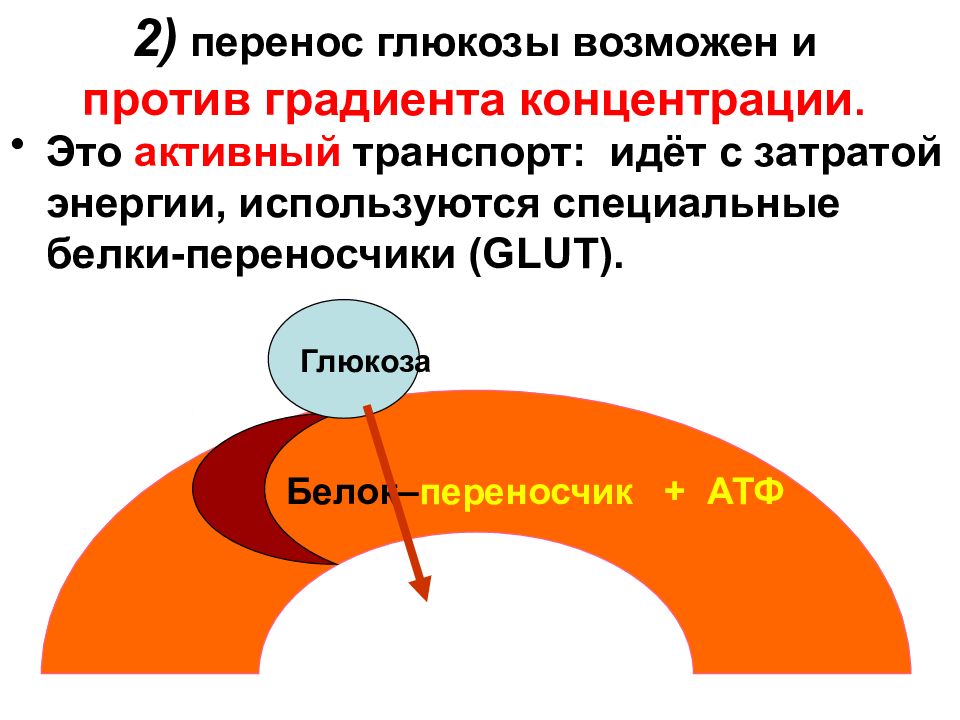

Слайд 30: 2) перенос глюкозы возможен и против градиента концентрации

Это активный транспорт: идёт с затратой энергии, используются специальные белки-переносчики ( GLUT). Белок– переносчик + АТФ Глюкоза

Слайд 31: ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЛЮКОЗЫ

пища ; распад гликогена ; синтез глюкозы из неуглеводных предшественников (глюконеогенез).

Слайд 32: ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОЗЫ

распад глюкозы с целью получения энергии ( аэробный и анаэробный гликолиз ); синтез гликогена ; пентозофосфатный путь распада для получения других моносахаридов и восстановленного НАДФН; синтез других соединений (жирные кислоты, аминокислоты, гетерополисахариды и др.).

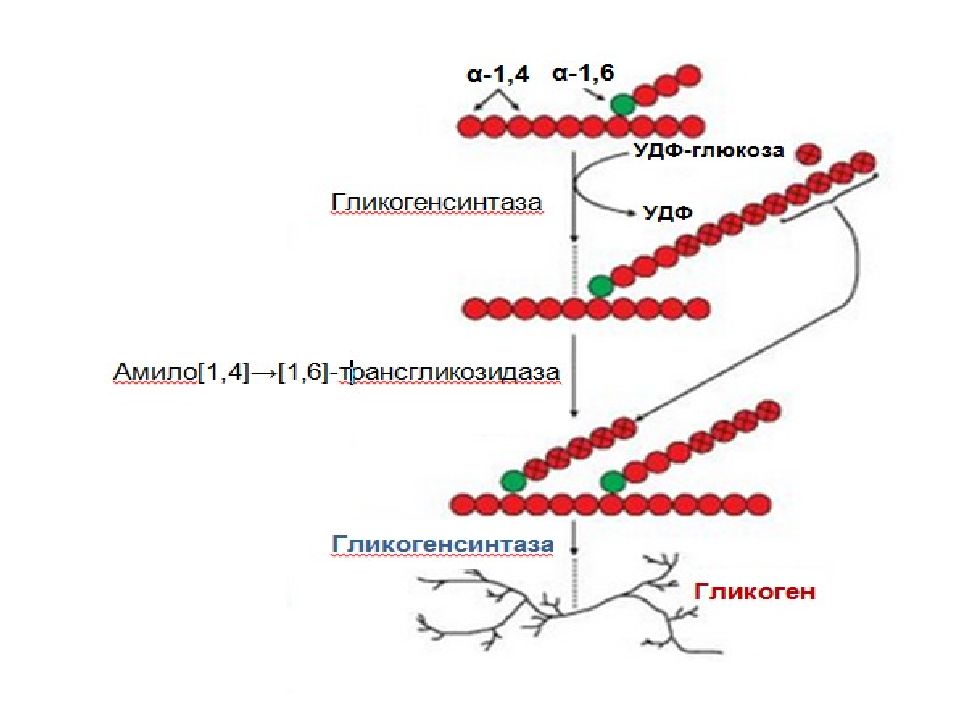

Слайд 34

Гликоген образуется почти во всех клетках организма, но максимальная его концентрация в печени (2-6%) и мышцах (0,5-2%) Масса мышц значительно больше массы печени, поэтому в скелетных мышцах сосредоточено около 2/3 от общего количества всего гликогена тела

Слайд 36: ГЛИКОГЕНОЛИЗ

Распад гликогена может идти при недостатке кислорода. Это превращение гликогена в молочную кислоту. Гликоген присутствует в клетках в виде гранул, которые содержат ферменты его синтеза, распада и ферменты регуляции. Реакции синтеза и распада различны, что обеспечивает гибкость процесса.

Слайд 37

Отщепившаяся от гликогена молекула глюкозо-1-Ф изомеризуется с образованием глюкозо-6-Ф глюкозо-1-Ф глюкозо-6-Ф Когда самой клетке нужна энергия, то глю-козо-6-Ф распадается по пути гликолиза. Если глюкоза нужна другим клеткам, то глюкозо-6-фосфатаза ( только в печени и почках ) отщепляет фосфат от глюкозо-6-Ф, и глюкоза выходит в кровоток.

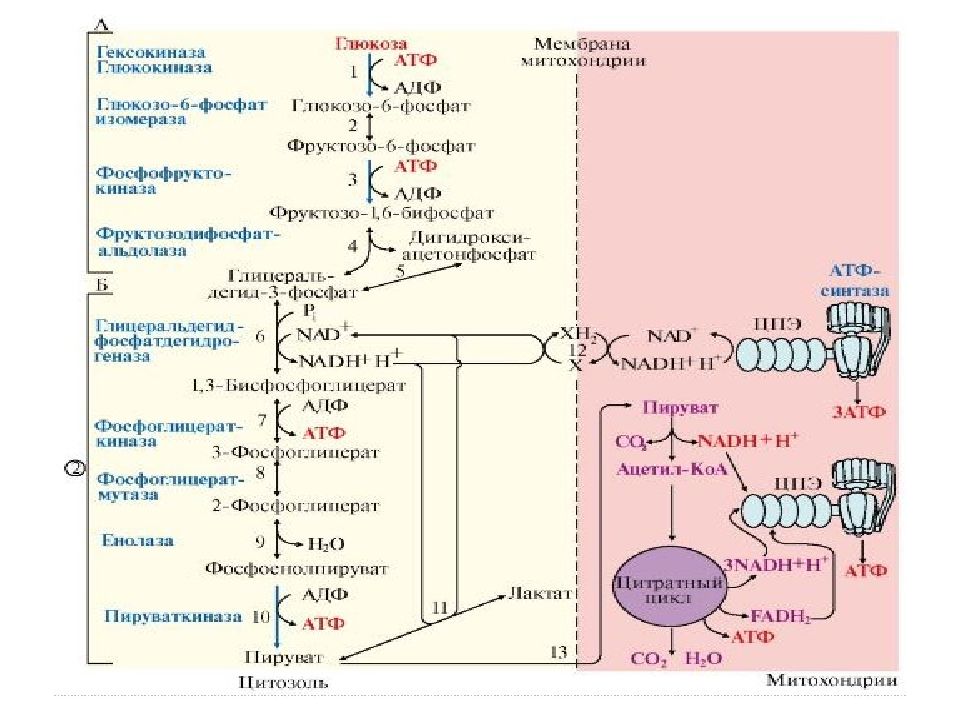

Слайд 38: ГЛИКОЛИЗ

Гликолиз ( Greek glucose – сахар, lysis – разрушение) – последовательность реакций превращения глюкозы до пирувата (10реакций). В процессе гликолиза часть свободной энергии распада глюкозы превращается в АТФ и НАДН. Суммарная реакция гликолиза: Глюкоза + 2 Рн + 2 АДФ + 2 НАД + → 2 пируват + 2 АТФ + 2 НАДН + 2Н + + 2 Н 2 О

Слайд 39: Анаэробный ГЛИКОЛИЗ

Это главный анаэробный путь утилизации глюкозы 1) Протекает во всех клетках 2) Для эритроцитов – единственный источник энергии 3) Преобладает в опухолевых клетках – источник ацидоза В гликолизе 11 реакций, продукт каждой реакции является субстратом для последующей. Конечный продукт гликолиза – лактат

Слайд 41: АЭРОБНЫЙ И АНАЭРОБНЫЙ РАСПАД ГЛЮКОЗЫ

Анаэробный гликолиз, или анаэробный распад глюкозы, (эти термины - синонимы) включает в себя реакции специфического пути распада глюкозы до пирувата и восстановление пирувата в лактат. АТФ при анаэробном гликолизе образуется только путем субстратного фосфорилирования Аэробный распад глюкозы до конечных продуктов (СО 2 и Н 2 О) включает в себя реакции аэробного гликолиза и последующее окисление пирувата в общем пути катаболизма. Таким образом, аэробный распад глюкозы - это процесс полного ее окисления до СО 2 и Н 2 О, а аэробный гликолиз - часть аэробного распада глюкозы.

Слайд 42: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС АЭРОБНОГО ОКИСЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ

В специфическом пути распада глюкозы образуется 2 молекулы пирувата, 2 АТФ (субстратное фосфорилирование) и 2 молекулы НАДН+Н +. Окислительное декарбоксилирование каждой молекулы пирувата - 2,5 АТФ ; декарбоксилирование 2-х молекул пирувата дает 5 молекул АТФ. В результате окисления ацетильной группы ацетил-КоА в ЦТК и сопряженных ЦПЭ – 10 АТФ ; 2 молекулы ацетил-КоА образуют 20 АТФ. Малатный челночный механизм переносит НАДН+Н + в митохондрии – 2,5 АТФ ; 2 НАДН+Н + образуют 5 АТФ. Итого: при распаде 1 молекулы глюкозы в аэробных условиях образуется 32 молекулы АТФ!!!

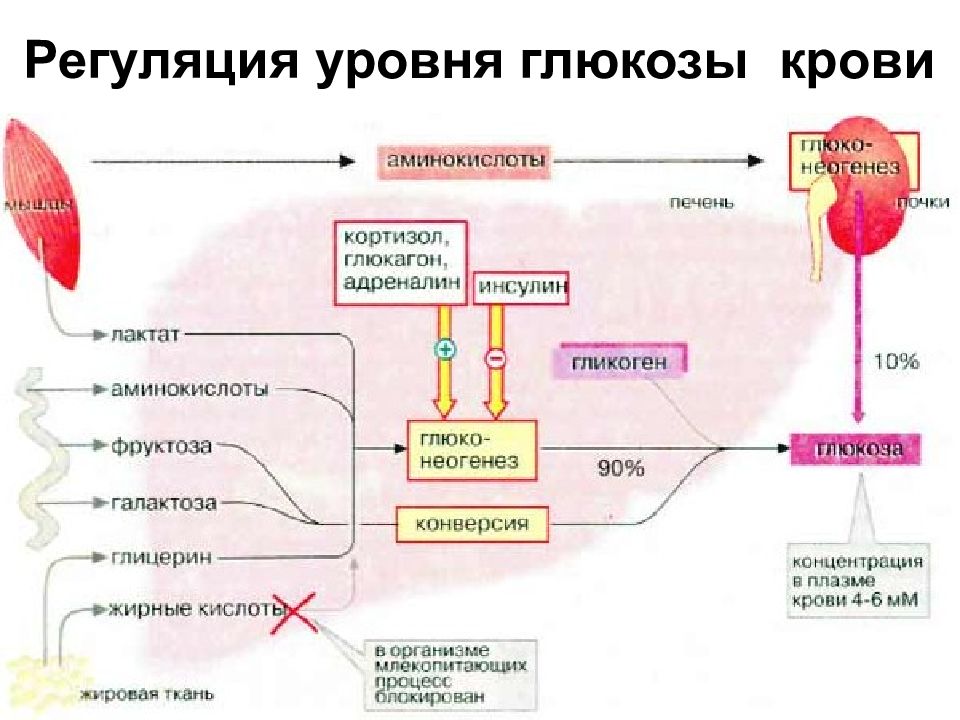

Слайд 43: Глюконеогенез

Глюконеогенез – синтез глюкозы de novo из неуглеводных компонентов. Протекает в печени и ≈10% в почках. Предшественники для глюконеогенеза лактат (главный), глицерол (второй), аминокислоты (третий) – в условиях длительного голодания.

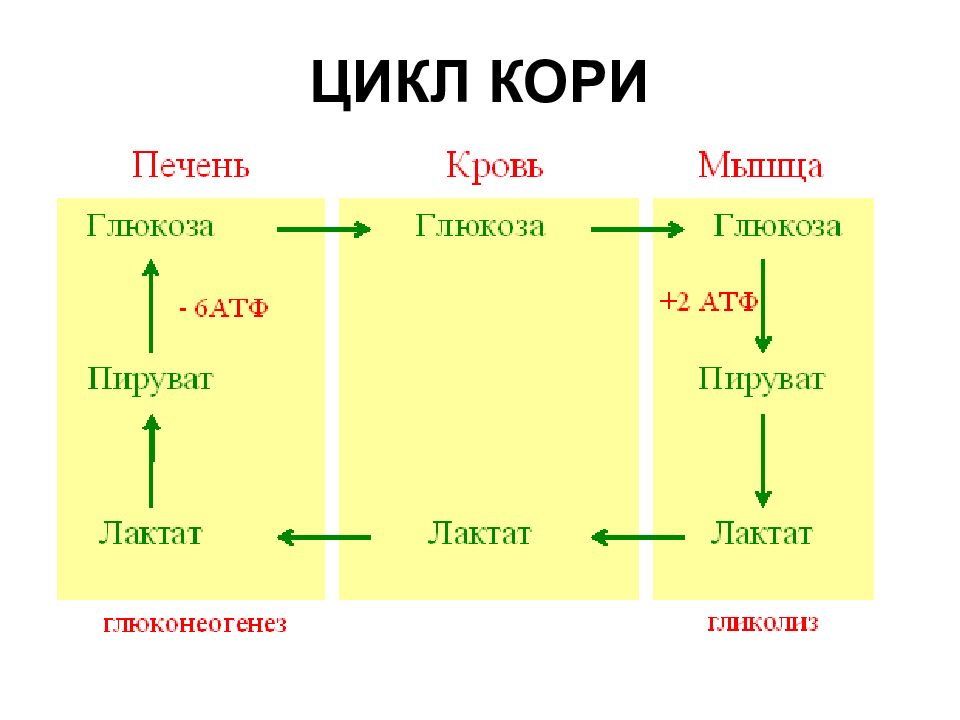

Слайд 45: ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛИКОЛИЗА И ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА

Основным субстратом для глюконеогенза является лактат, образованный активной скелетной мышцей. Плазматическая мембрана обладает высокой проницаемостью для лактата. Поступив в кровь, лактат переносится в печень, где в цитозоле окисляется в пируват. Пируват затем превращается в глюкозу по пути глюконеогенеза. Глюкоза поступает далее в кровь и поглощается скелетными мышцами. Эти превращения составляют цикл Кори.

Слайд 48: ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ

Пентозофосфатный путь распада глюкозы (ПФП) называется также гексозомонофосфатным шунтом или фосфоглюконатным путем. Этот альтернативный гликолизу и ЦТК путь окисления глюкозы был описан в 50-х годах ХХ века Ф.Дикенсом, Б.Хорекером, Ф.Липманном и Е.Рэкером. Ферменты пентозофосфатного пути локализованы в цитозоле. Наиболее активно ПФП протекает в почках, печени, жировой ткани, коре надпочечников, эритроцитах, лактирующей молочной железе. В большинстве из этих тканей протекает процесс биосинтеза жирных кислот и стероидов, что требует НАДФН. Выделяют две фазы ПФП : окислительную и неокислительную

Слайд 49: ФУНКЦИИ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ

Образование НАДФН+Н + (50% потребности организма), необходимого 1) для биосинтеза жирных кислот, холестерола и 2) для реакции детоксикации (восстановление и окисление глутатиона, функционирование цитохром Р-450 зависимых монооксигеназ – микросомальное окисление). Синтез рибозо-5-фосфата, используемого для образования 5-фосфорибозил-1-пирофосфата, который необходим для синтеза пуриновых нуклеотидов и присоединения оротовой кислоты в процессе биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов. Синтез углеводов с различным числом атомов углерода (С3-С7). У растений образование рибулозо-1,5-бисфосфата, который используется как акцептор СО 2 в темновой стадии фотосинтеза.

Слайд 50: Окислительное декарбоксилирование пирувата -

это образование ацетил ~ КоА из ПВК – ключевой необратимый этап метаболизма!!! При декарбоксилировании 1 молекулы пирувата выделяется 2, 5 АТФ. Животные не способны превращать ацетил ~ КоА обратно в глюкозу. ацетил ~ КоА идет в Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК)

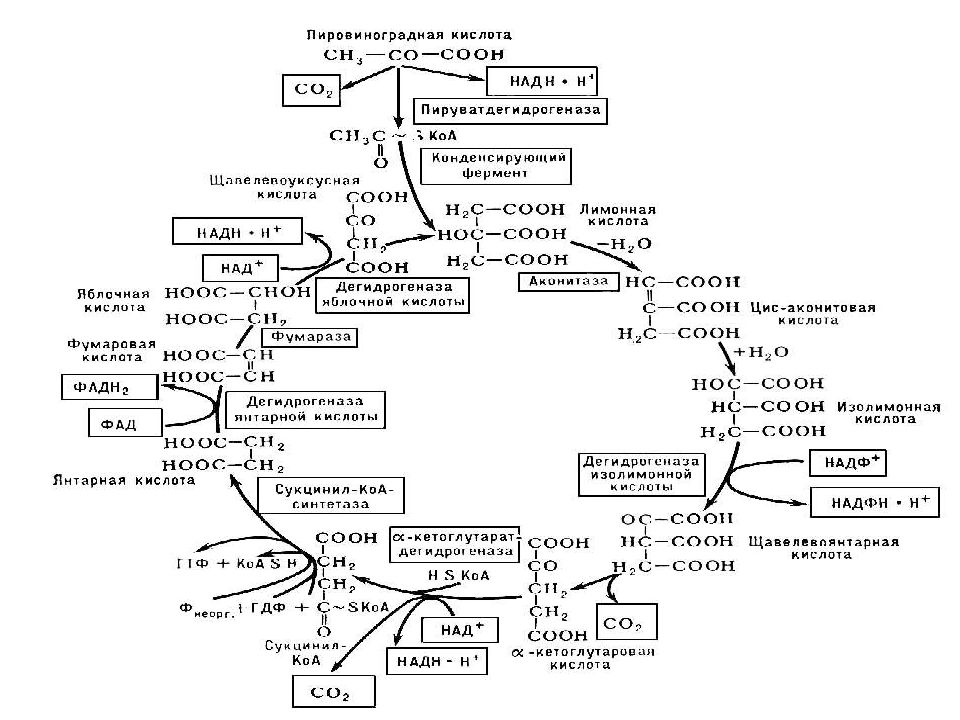

Слайд 51: Цикл трикарбоновых кислот

цикл лимонной кислоты цикл Кребса Ганс Кребс – лауреат Нобелевской премии 1953г Реакции ЦТК происходят в митохондриях

Слайд 52

ЦТК 1) конечный общий путь окисления топливных молекул – жирных кислот, углеводов, аминокислот. Большинство топливных молекул вступают в этот цикл после превращения в ацетил ~ КоА. 2) ЦТК выполняет еще одну функцию – поставляет промежуточные продукты для процессов биосинтеза.

Слайд 54: Роль ЦТК

энергетическая ценность источник важных метаболитов, дающих начало новым метаболическим путям ( глюконеогенез, переаминирование и дезаминирование аминокислот, синтез жирных кислот, холестерола ) Жизненно важными являются такие соединения как оксалоацетат (ЩУК) и α -кетоглутаровая кислота. Они являются предшественниками аминокислот. C начала из Мх в цитоплазму выводятся малат и изоцитрат, а уж из них потом в цитоплазме образуются ЩУК и α -КГ. Затем под влиянием трансаминаз из ЩУК образуется аспартат, а из альфа-КГ – глутамат. В результате окисления ацетильной группы ацетил-КоА в ЦТК и сопряженных ЦПЭ – 10 АТФ!!!

Слайд 55: Нарушения углеводного обмена при:

голодании гипогликемия, глюкагон и адреналин мобилизуют ТАГ и ↑ глюконеогенез из глицерола, СЖК идут на образование ацетил-КоА и кетоновых тел стрессе влияние катехоламинов (адреналин – ↑ распад гликогена, ↑ глюконеогенез); глюкокортикоидов (кортизол - ↑ синтез ферментов глюконеогенеза) - инсулинозависимом сахарном диабете снижение синтеза инсулина в β-клетках поджелудочной железы →каскад эффектов

Слайд 56

Гипергликемия, а после преодоления почечного порога – присоединяется глюкозурия Снижен транспорт глюкозы в клетку ( в том числе за счет ↓ синтеза молекул GLUT ) Снижен гликолиз (в том числе аэробные процессы) и клетке не хватает энергии (в том числе для синтеза белков и др.) Угнетение пентозофосфатного пути Снижен синтез гликогена и постоянно активированы ферменты распада гликогена Постоянно активирован глюконеогенез (особо из глицерола, избыток идет на кетоновые тела) Активированы нерегулируемые инсулином пути усвоения глюкозы в клетке: глюкуронатный путь образования ГАГ, синтез гликопротеинов (в том числе избыточное гликозилирование белков), восстановление в сорбат и др.