Первый слайд презентации: В.А.Дятлов Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения

1 В.А.Дятлов Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения. Курс для специальности 25.02, специализации 25.05.04 Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Российский Химико-технологический Университет им. Д.И.Менделеева Кафедра Химической технологии пластических масс Москва, 2010

Слайд 2

2 Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения Часть 1 Введение. Тема 1 Основные понятия и термины. «Биополимеры» и «Медицинские полимеры» Понятия, характеризующие взаимодействие полимера с организмом. Применение полимеров в медико-биологических областях. Рынок медицинских полимеров и изделий из них.

Слайд 3: Введение. Основные понятия и термины

3 Введение. Основные понятия и термины «Биополимеры» - природные высокомолекулярные соединения, образующиеся в результате жизнедеятельности живых организмов или их синтетические аналоги. «Медицинские полимеры» - любые типы природных или синтетических полимеров приготовленные для использования в медицинских целях. Полимеры медико-биологического назначения – любые типы природных или синтетических полимеров приготовленные для применения связанного с жизнедеятельностью животных или растительных биологических систем. «Медицинские полимеры» Водорастворимые – полимеры, выполняющие свою основную функцию в виде водного раствора, либо в виде гидрогеля. Вводимые в организм (в кровь)в виде раствора Выделяющиеся в раствор (кровь) из нерастворимого носителя Нерастворимые – полимеры, выполняющие свою основную функцию в твердом стеклообразном, либо в высокоэластическом состоянии. Сохраняют твердое состояние как можно дольше (протезы костей и т.д.) Растворяются (рассасываются) после выполнения своей функции (шовный материал, замещение кожи).

Слайд 4: Введение

4 Введение. Области применения полимерных материалов классифицируемые как Медико-биологические Материалы, применяемые для замещения (замены) и при хирургическом лечении органов и тканей (имплантаты, протезы). Полимеры для биологически активных систем (компонентов лекарственных систем, вакцин, полимерных биоцидов, биорегуляторов). Материалы для биоинженерных методов (полимеры носители, среды). Носители биокатализаторов. Мембранные и сорбционные материалы для разделения и очистки биологически активных веществ (диализаторы, гемосорбенты и т.д.). Полимерные материалы для биоанализа (диагностикумы, биосенсоры) Полимерные материалы для создания изделий медицинского назначения и медицинской техники, используемых вне организма (трубки, катетеры, электроды, белье и т.д.). Полимеры для растениеводства. Полимерные компоненты применяемые в пищевой промышленности. Компоненты косметических материалов (шампуней, декоративной косметики) и трансдермальных терапевтических систем (мазей, кремов, пластырей).

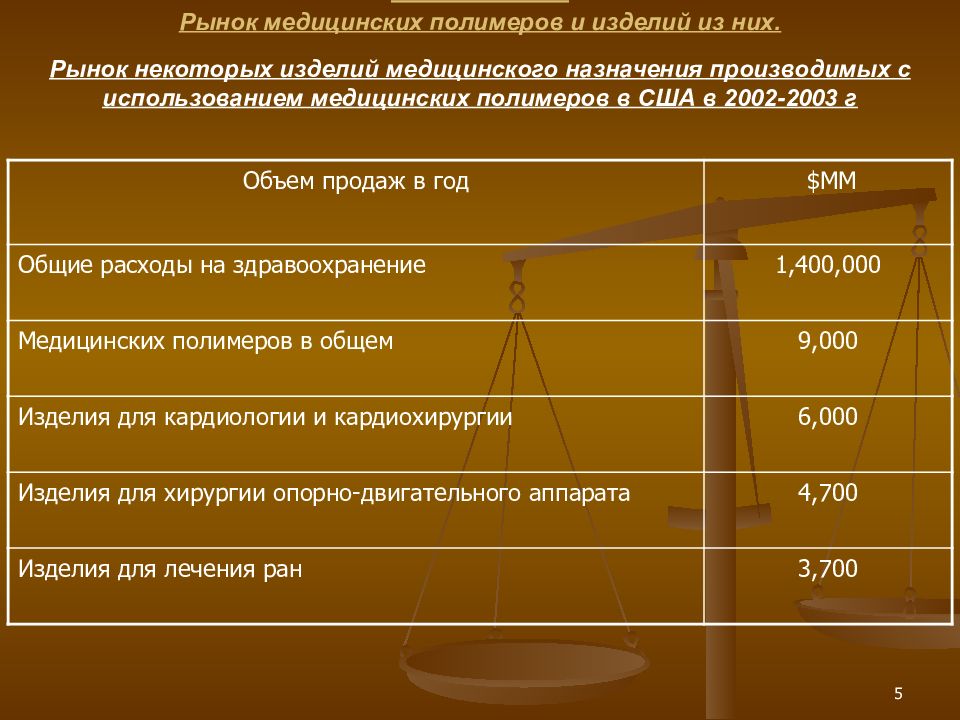

5 Введение. Рынок медицинских полимеров и изделий из них. Рынок некоторых изделий медицинского назначения производимых с использованием медицинских полимеров в США в 2002-2003 г Объем продаж в год $MM Общие расходы на здравоохранение 1,400,000 Медицинских полимеров в общем 9,000 Изделия для кардиологии и кардиохирургии 6,000 Изделия для хирургии опорно-двигательного аппарата 4,700 Изделия для лечения ран 3,700

Слайд 6: Введение. Рынок медицинских полимеров и изделий из них

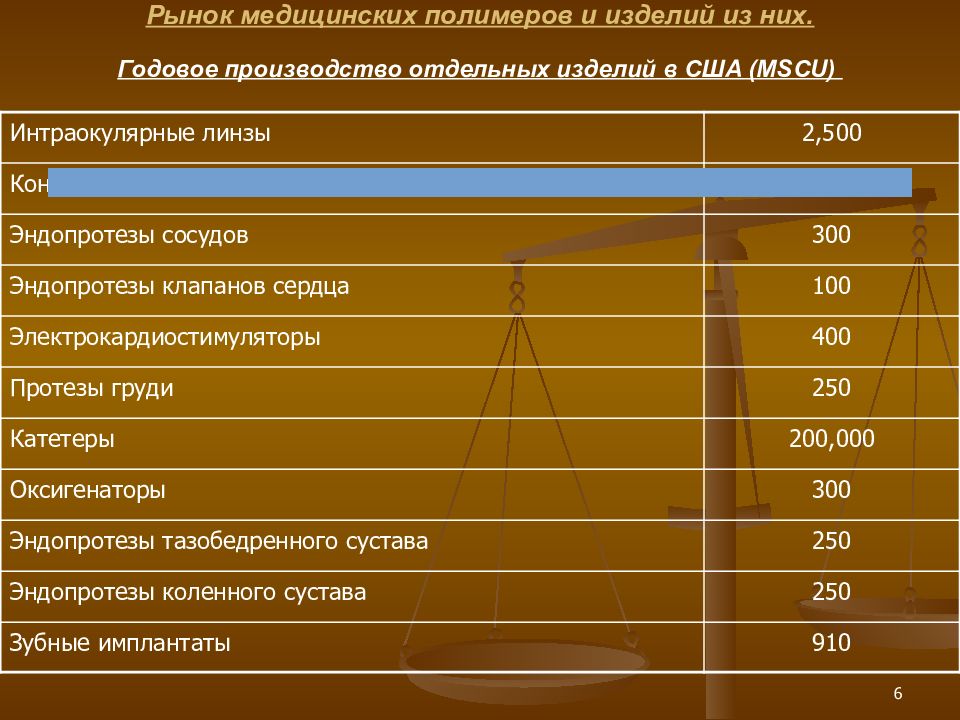

6 Введение. Рынок медицинских полимеров и изделий из них. Годовое производство отдельных изделий в США ( MSCU ) Интраокулярные линзы 2,500 Контактные линзы 30,000 Эндопротезы сосудов 300 Эндопротезы клапанов сердца 100 Электрокардиостимуляторы 400 Протезы груди 250 Катетеры 200,000 Оксигенаторы 300 Эндопротезы тазобедренного сустава 250 Эндопротезы коленного сустава 250 Зубные имплантаты 910

7 Введение. Основные понятия и термины. Понятия, характеризующие взаимодействие полимера с живым организмом Биологическая инертность (биоинертность) – свойство полимера (материала) не оказывать биологического действия на окружающие ткани и организм в целом и быть устойчивым к воздействию со стороны организма. Биоинертный полимер (материал) – материал способный, находясь в контакте с организмом, никак с ним не взаимодействовать. Биологическая совместимость ( биосовместимость) – свойство полимера (материала) выполнять определенную функцию в организме в течение требуемого времени без вреда для организма. Биодеградация – способность полимера (материала) к уменьшению массы (размера) в процессе функционирования в организме. Старый термин – рассасываемость. Биоэрозия - частный случай биодеградации. Распад твердого импланта с поверхности.

Слайд 8: Введение. Основные понятия и термины. Понятия, характеризующие взаимодействие полимера с живым организмом

8 Введение. Основные понятия и термины. Понятия, характеризующие взаимодействие полимера с живым организмом Биореакционная способность ( biotransformation) – способность полимера вступать в химические реакции под воздействием окружающих тканей и сред. Биодеструкция ( biodegradation) – частный случай биореакционной способности. Распад основной или боковой цепи полимера. Биозамещение ( biosubstitution ) – относится к импланту и отражает процесс замещения материала живой тканью. Биозамещение обычно идет параллельно с биодеградацией но не обязательно. Гемосовместимость ( hemocompatibility) – способность полимера (материала) не оказывать вредного воздействия на кровь. Тромборезистентность (атромбогенность) – частный случай гемосовместимости, свойство материала не инициировать образование тромба. Тромбогенный материал – материал вызывающий тромбоз и инициирующий свертывание крови.

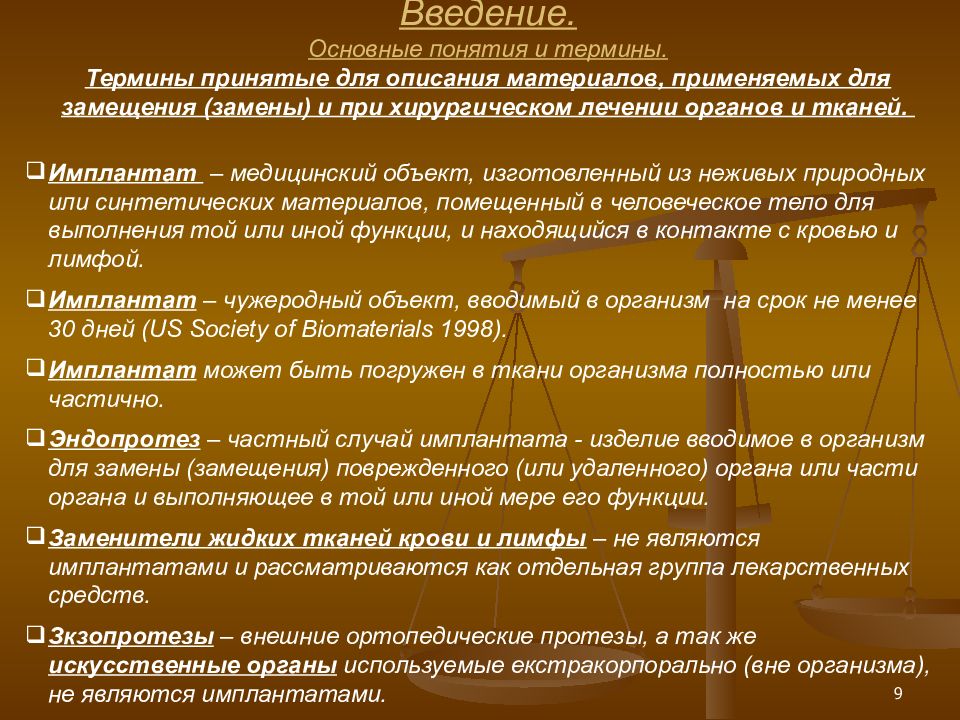

Слайд 9: Введение. Основные понятия и термины. Термины принятые для описания материалов, применяемых для замещения (замены) и при хирургическом лечении органов и тканей

9 Введение. Основные понятия и термины. Термины принятые для описания материалов, применяемых для замещения (замены) и при хирургическом лечении органов и тканей. Имплантат – медицинский объект, изготовленный из неживых природных или синтетических материалов, помещенный в человеческое тело для выполнения той или иной функции, и находящийся в контакте с кровью и лимфой. Имплантат – чужеродный объект, вводимый в организм на срок не менее 30 дней ( US Society of Biomaterials 1998). Имплантат может быть погружен в ткани организма полностью или частично. Эндопротез – частный случай имплантата - изделие вводимое в организм для замены (замещения) поврежденного (или удаленного) органа или части органа и выполняющее в той или иной мере его функции. Заменители жидких тканей крови и лимфы – не являются имплантатами и рассматриваются как отдельная группа лекарственных средств. Зкзопротезы – внешние ортопедические протезы, а так же искусственные органы используемые екстракорпорально (вне организма), не являются имплантатами.

Слайд 10

10 Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения Часть 1 Введение. Тема 2 Иерархия элементов организма. Элементы общей морфологии клетки. Морфология тканей. Строение и функция некоторых органелл участвующих в отторжении медицинских полимеров.

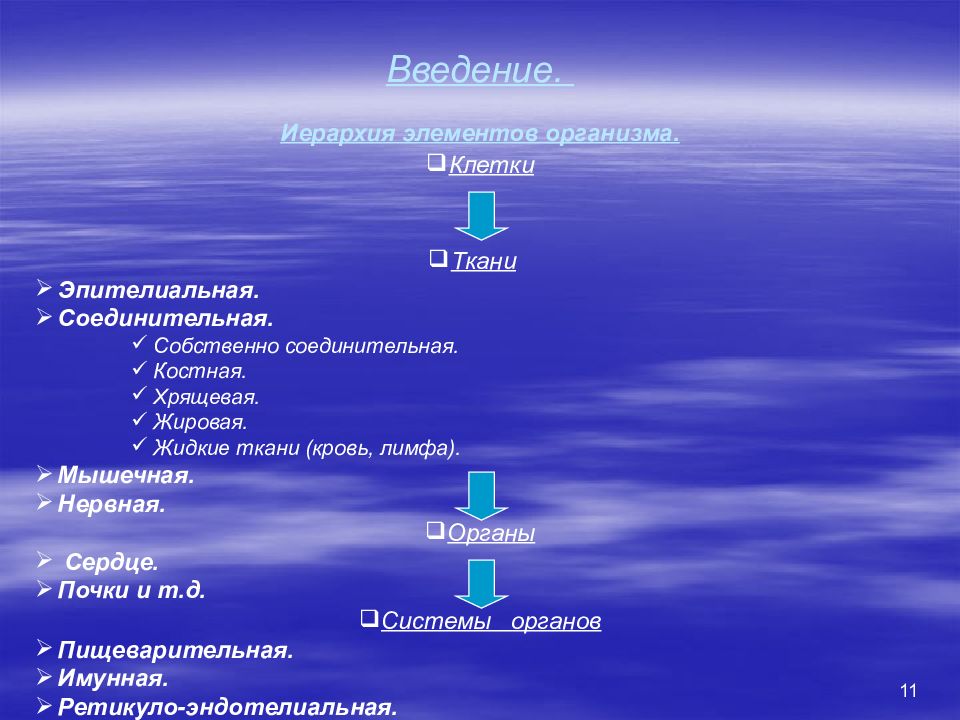

Слайд 11

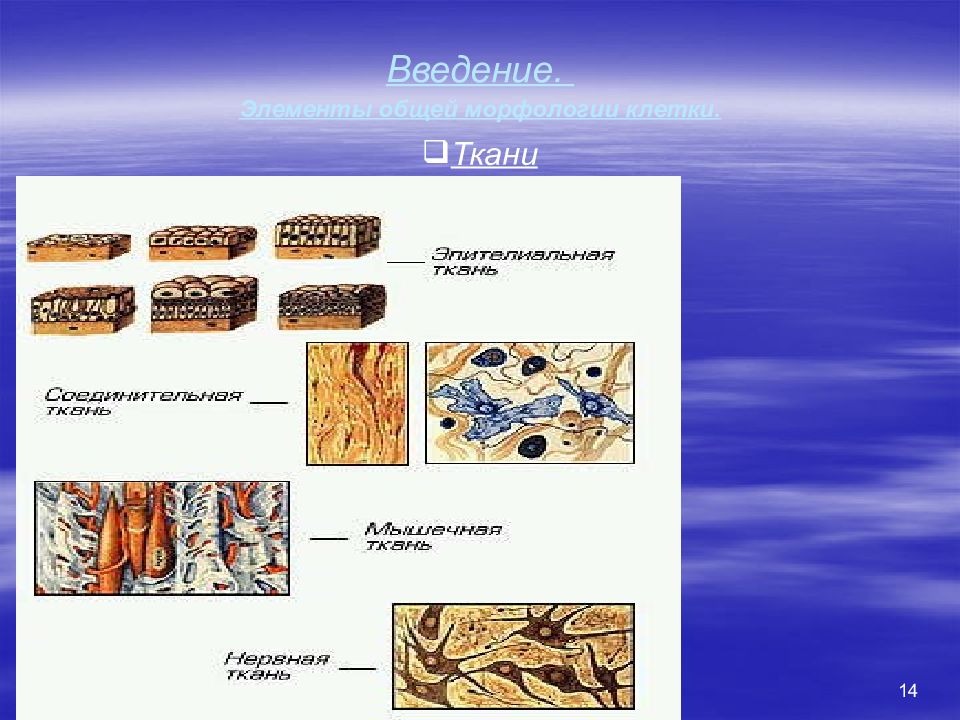

11 Введение. Иерархия элементов организма. Клетки Ткани Эпителиальная. Соединительная. Собственно соединительная. Костная. Хрящевая. Жировая. Жидкие ткани (кровь, лимфа). Мышечная. Нервная. Органы Сердце. Почки и т.д. Системы органов Пищеварительная. Имунная. Ретикуло-эндотелиальная.

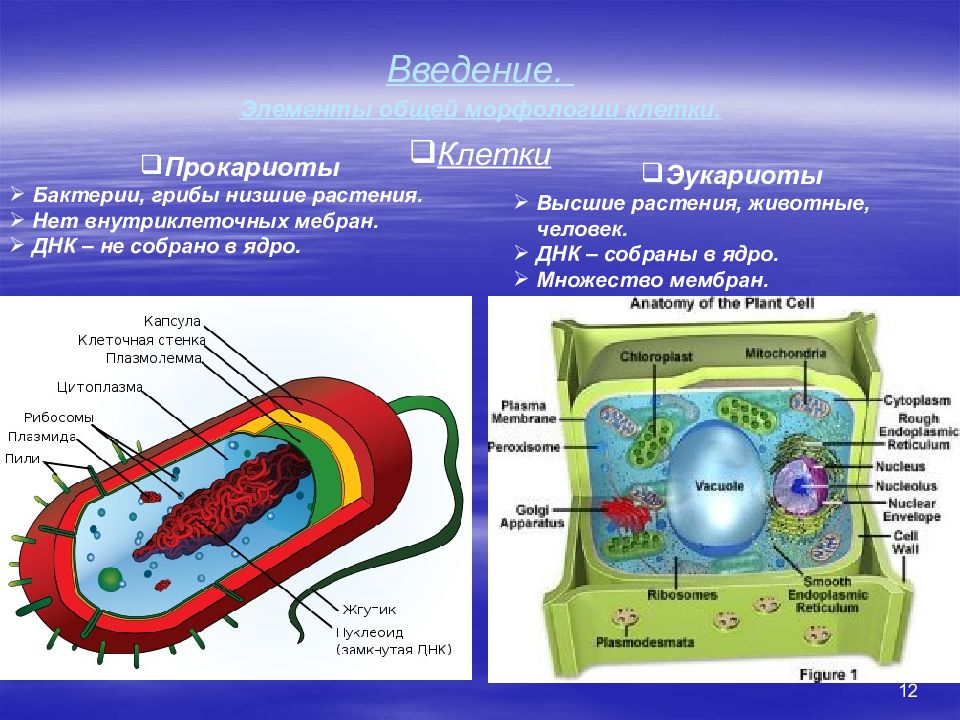

Слайд 12

12 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Клетки Прокариоты Бактерии, грибы низшие растения. Нет внутриклеточных мебран. ДНК – не собрано в ядро. Эукариоты Высшие растения, животные, человек. ДНК – собраны в ядро. Множество мембран.

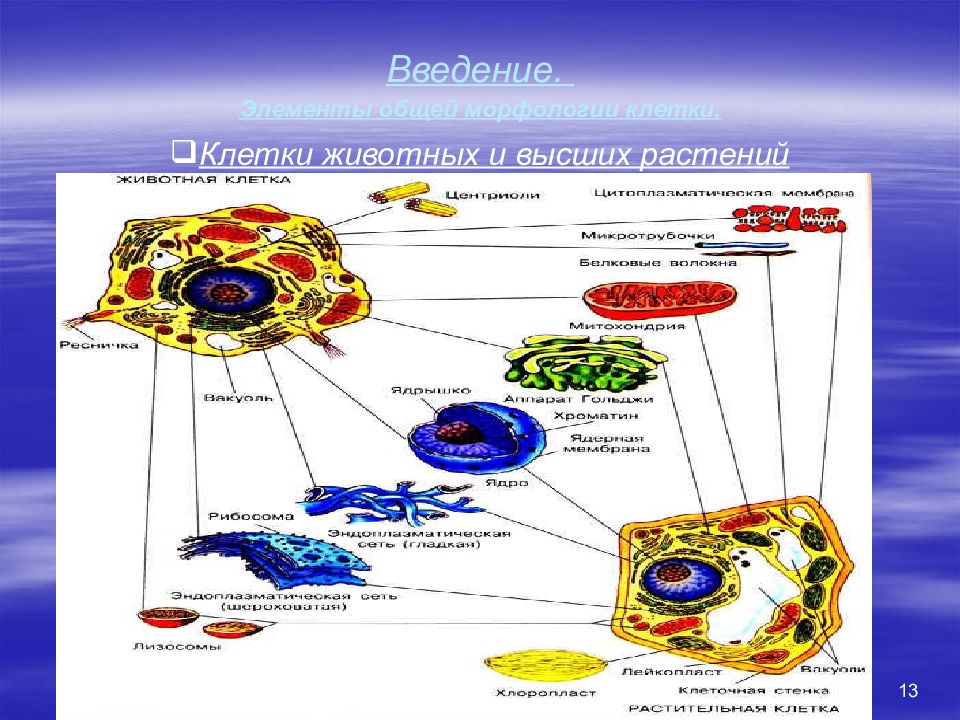

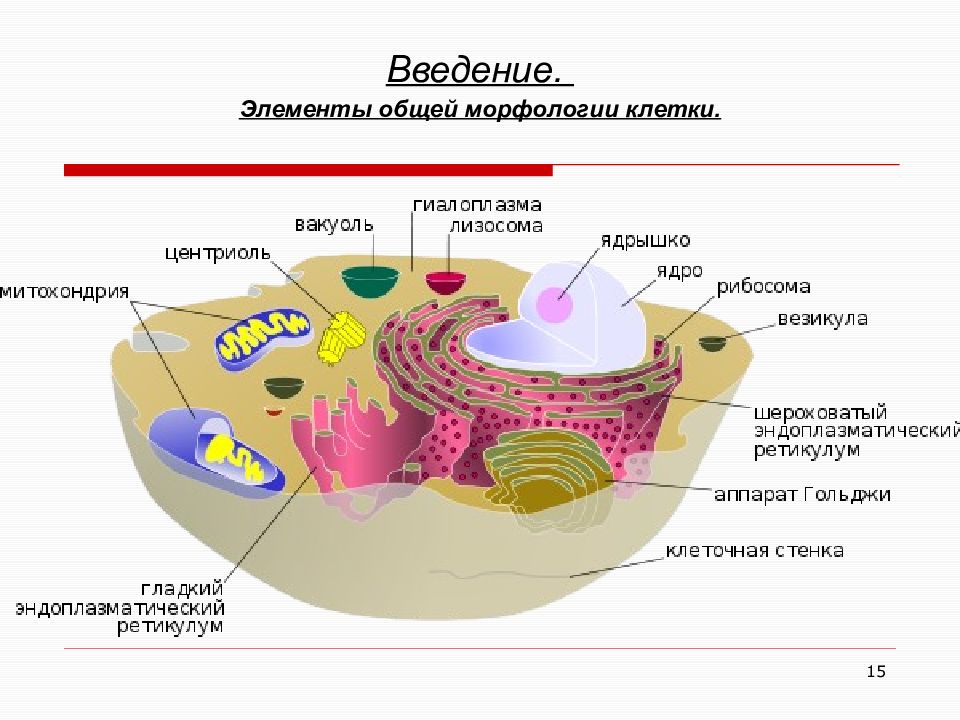

Слайд 13

13 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Клетки животных и высших растений

Слайд 16

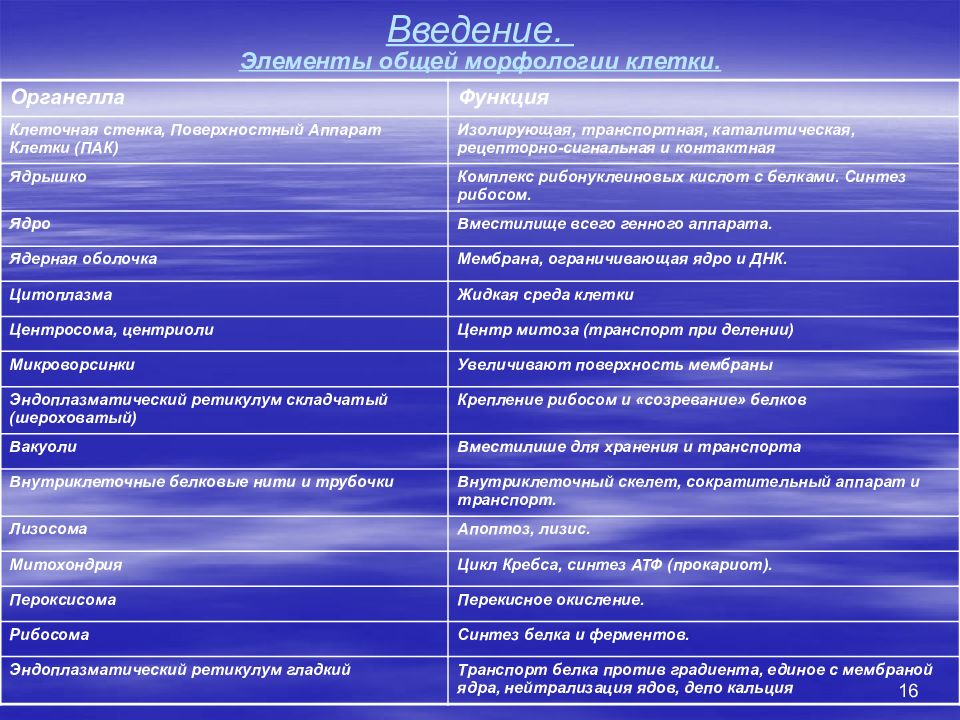

16 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Органелла Функция Клеточная стенка, Поверхностный Аппарат Клетки (ПАК) Изолирующая, транспортная, каталитическая, рецепторно-сигнальная и контактная Ядрышко Комплекс рибонуклеиновых кислот с белками. Синтез рибосом. Ядро Вместилище всего генного аппарата. Ядерная оболочка Мембрана, ограничивающая ядро и ДНК. Цитоплазма Жидкая среда клетки Центросома, центриоли Центр митоза (транспорт при делении) Микроворсинки Увеличивают поверхность мембраны Эндоплазматический ретикулум складчатый (шероховатый) Крепление рибосом и «созревание» белков Вакуоли Вместилише для хранения и транспорта Внутриклеточные белковые нити и трубочки Внутриклеточный скелет, сократительный аппарат и транспорт. Лизосома Апоптоз, лизис. Митохондрия Цикл Кребса, синтез АТФ (прокариот). Пероксисома Перекисное окисление. Рибосома Синтез белка и ферментов. Эндоплазматический ретикулум гладкий Транспорт белка против градиента, единое с мембраной ядра, нейтрализация ядов, депо кальция

Слайд 17

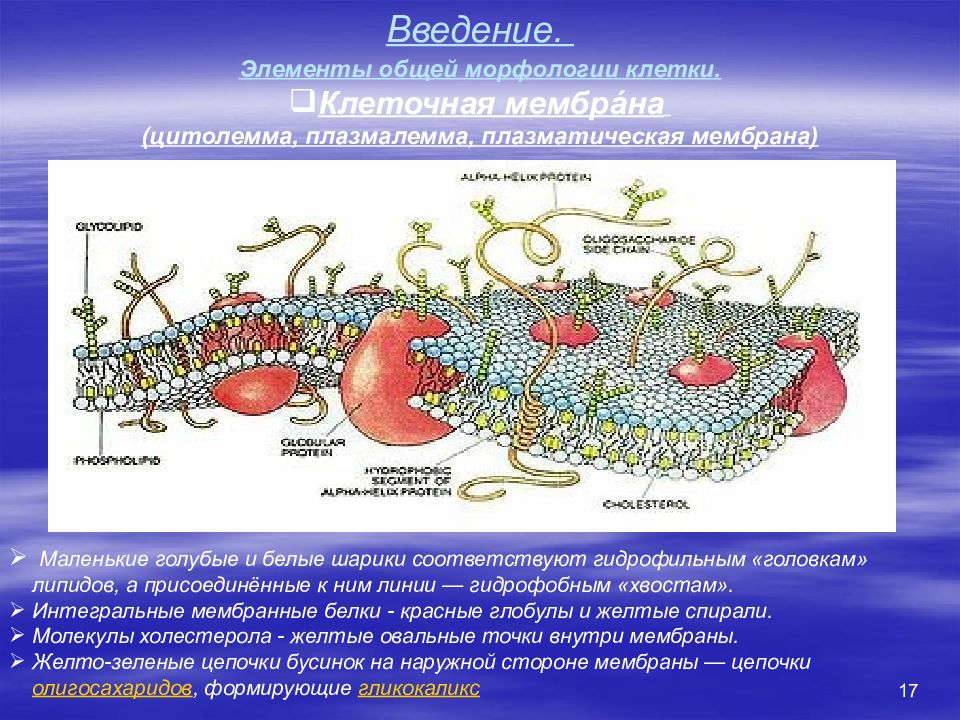

17 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Клеточная мембра́на (цитолемма, плазмалемма, плазматическая мембрана) Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». Интегральные мембранные белки - красные глобулы и желтые спирали. Молекулы холестерола - желтые овальные точки внутри мембраны. Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликс

Слайд 18

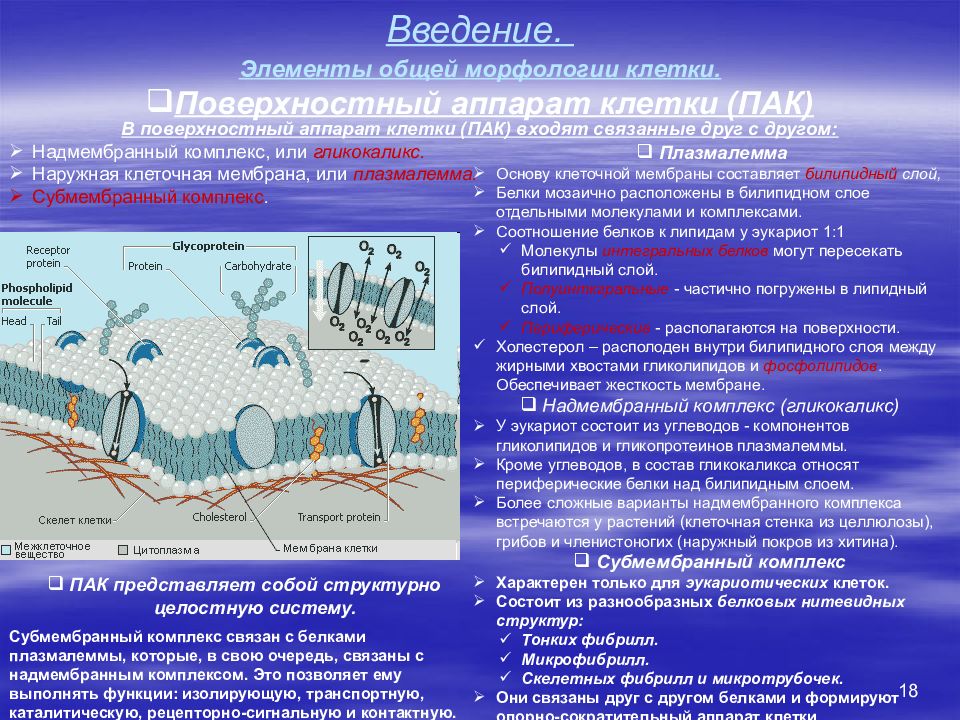

18 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Поверхностный аппарат клетки (ПАК) В поверхностный аппарат клетки (ПАК) входят связанные друг с другом: Надмембранный комплекс, или гликокаликс. Наружная клеточная мембрана, или плазмалемма. Субмембранный комплекс. Плазмалемма Основу клеточной мембраны составляет билипидный слой, Белки мозаично расположены в билипидном слое отдельными молекулами и комплексами. Соотношение белков к липидам у эукариот 1:1 Молекулы интегральных белков могут пересекать билипидный слой. Полуинткгральные - частично погружены в липидный слой. Периферические - располагаются на поверхности. Холестерол – располоден внутри билипидного слоя между жирными хвостами гликолипидов и фосфолипидов. Обеспечивает жесткость мембране. Надмембранный комплекс (гликокаликс) У эукариот состоит из углеводов - компонентов гликолипидов и гликопротеинов плазмалеммы. Кроме углеводов, в состав гликокаликса относят периферические белки над билипидным слоем. Более сложные варианты надмембранного комплекса встречаются у растений (клеточная стенка из целлюлозы), грибов и членистоногих (наружный покров из хитина). Субмембранный комплекс Характерен только для эукариотических клеток. Состоит из разнообразных белковых нитевидных структур: Тонких фибрилл. Микрофибрилл. Скелетных фибрилл и микротрубочек. Они связаны друг с другом белками и формируют опорно-сократительный аппарат клетки ПАК представляет собой структурно целостную систему. Субмембранный комплекс связан с белками плазмалеммы, которые, в свою очередь, связаны с надмембранным комплексом. Это позволяет ему выполнять функции: изолирующую, транспортную, каталитическую, рецепторно-сигнальную и контактную.

Слайд 19

19 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Функции Мембран Мембрана наружная - плазмолемма - входит в состав ПАК. Внутриклеточные мембраны - разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки - органеллы в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды. Функции Барьерная (изолирующая) — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой.Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость - проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, заряда и свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами. Матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие; Механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке соответствующего pH и ионной концентрации, которые нужны для работы клеточных ферментов. Частицы не способные пересечь фосфолипидный бислой, но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортеры) и белки-каналы или путем эндоцитоза. Пассивный транспорт - вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии, путем диффузии. Облегчённая диффузия - веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа. Активный транспорт - требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивают в клетку ионы калия и выкачивают из неё ионы натрия. Энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки; Рецепторно -сигнальная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы). Осуществление генерации и проведения биопотенциалов. Проведение нервного импульса за счет Na-K потенциала. Ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты. Контактная (маркировка клетки) — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины, играющие роль «антенн».Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. Контакт клеток - с помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Распознавание - позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Слайд 20

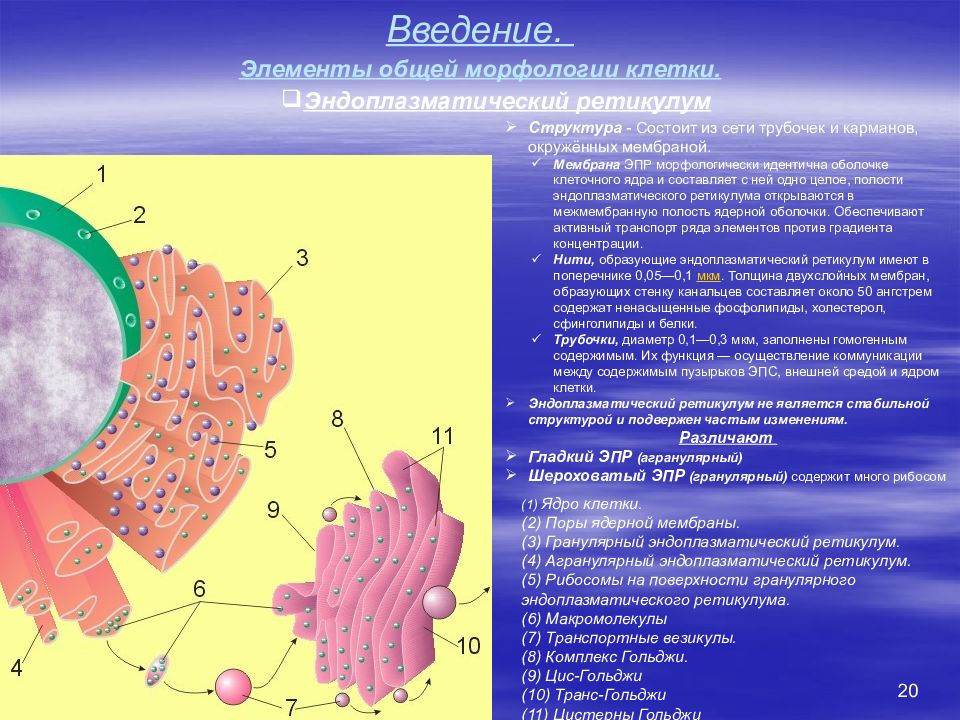

20 Введение. Элементы общей морфологии клетки. (1) Ядро клетки. (2) Поры ядерной мембраны. (3) Гранулярный эндоплазматический ретикулум. (4) Агранулярный эндоплазматический ретикулум. (5) Рибосомы на поверхности гранулярного эндоплазматического ретикулума. (6) Макромолекулы (7) Транспортные везикулы. (8) Комплекс Гольджи. (9) Цис-Гольджи (10) Транс-Гольджи (11) Цистерны Гольджи Структура - Состоит из сети трубочек и карманов, окружённых мембраной. Мембрана ЭПР морфологически идентична оболочке клеточного ядра и составляет с ней одно целое, полости эндоплазматического ретикулума открываются в межмембранную полость ядерной оболочки. Обеспечивают активный транспорт ряда элементов против градиента концентрации. Нити, образующие эндоплазматический ретикулум имеют в поперечнике 0,05—0,1 мкм. Толщина двухслойных мембран, образующих стенку канальцев составляет около 50 ангстрем содержат ненасыщенные фосфолипиды, холестерол, сфинголипиды и белки. Трубочки, диаметр 0,1—0,3 мкм, заполнены гомогенным содержимым. Их функция — осуществление коммуникации между содержимым пузырьков ЭПС, внешней средой и ядром клетки. Эндоплазматический ретикулум не является стабильной структурой и подвержен частым изменениям. Различают Гладкий ЭПР (агранулярный) Шероховатый ЭПР (гранулярный) содержит много рибосом Эндоплазматический ретикулум

Слайд 21

21 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Нейтрализация ядов Гладкий эндоплазматический ретикулум клеток печени принимает активное участие в нейтрализации всевозможных ядов. Ферменты гладкого ЭПР присоединяют к молекулам токсичных веществ гидрофильные радикалы, в результате чего повышается растворимость токсичных веществ в крови и моче, и они быстрее выводятся из организма. При непрерывном поступления ядов, медикаментов или алкоголя образуется большее количество агранулярного ЭПР, что повышает дозу действующего вещества, необходимую для достижения прежнего эффекта. Роль ЭПР как депо кальция Концентрация ионов кальция в гладком ЭПР может достигать 10 −3 моль, в то время как в цитозоле составляет порядка 10 −7 моль (в состоянии покоя). Высвобождение ионов кальция из ЭПР происходит под действием инозитолтрифосфата и многих других стимуляторов, кальций высвобождается из ЭПР способом облегченной диффузии в комплексе с белком кальмодулином. Возврат кальция в ЭПР обеспечивается активным транспортом. При этом мембрана ЭПР обеспечивает активный перенос ионов кальция против градиентов концентрации больших порядков. Поступление кальция в ЭПР, и освобождение ионов кальция из ЭПР находится во взаимосвязи с физиологическими механизмами возбуждения различных систем клетки. Изменение концентрация ионов кальция в цитозоле влияет на множество внутриклеточных и межклеточных процессов, таких как: Активация или инактивация ферментов. Экспрессия генов. Синаптическая пластичность нейронов. Сокращения мышечных клеток. Освобождение антител из клеток иммунной системы. Некоторые функции гладкого эндоплазматического ретикулума.

Слайд 22

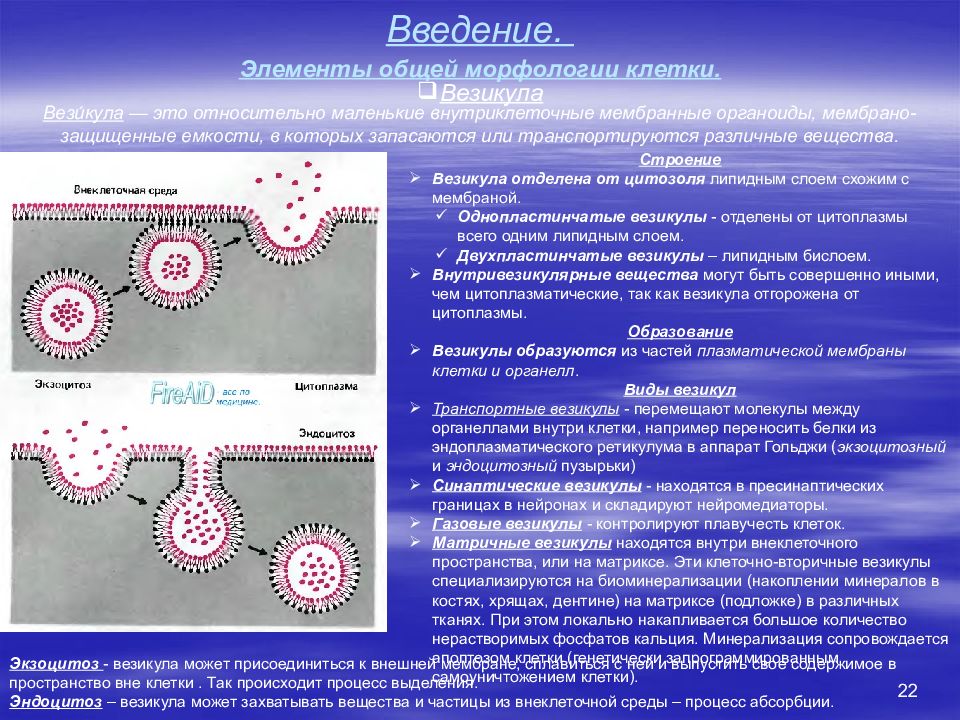

22 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Везикула Строение Везикула отделена от цитозоля липидным слоем схожим с мембраной. Однопластинчатые везикулы - отделены от цитоплазмы всего одним липидным слоем. Двухпластинчатые везикулы – липидным бислоем. Внутривезикулярные вещества могут быть совершенно иными, чем цитоплазматические, так как везикула отгорожена от цитоплазмы. Образование Везикулы образуются из частей плазматической мембраны клетки и органелл. Виды везикул Транспортные везикулы - перемещают молекулы между органеллами внутри клетки, например переносить белки из эндоплазматического ретикулума в аппарат Гольджи ( экзоцитозный и эндоцитозный пузырьки) Синаптические везикулы - находятся в пресинаптических границах в нейронах и складируют нейромедиаторы. Газовые везикулы - контролируют плавучесть клеток. Матричные везикулы находятся внутри внеклеточного пространства, или на матриксе. Эти клеточно-вторичные везикулы специализируются на биоминерализации (накоплении минералов в костях, хрящах, дентине) на матриксе (подложке) в различных тканях. При этом локально накапливается большое количество нерастворимых фосфатов кальция. Минерализация сопровождается апоптозом клетки (генетически запрограммированным самоуничтожением клетки). Вези́кула — это относительно маленькие внутриклеточные мембранные органоиды, мембрано-защищенные емкости, в которых запасаются или транспортируются различные вещества. Экзоцитоз - везикула может присоединиться к внешней мембране, сплавиться с ней и выпустить свое содержимое в пространство вне клетки. Так происходит процесс выделения. Эндоцитоз – везикула может захватывать вещества и частицы из внеклеточной среды – процесс абсорбции.

Слайд 23

23 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Эндоцитоз Эндоцито́з — процесс захвата внешнего материала клеткой, осуществляемый путём образования мембранных везикул. Различают фагоцитоз, пиноцитоз и рецептор-опосредованный эндоцитоз. Фагоцитоз (поедание) Процесс поглощения клеткой твёрдых объектов, таких как твердые частички полимеров, бактерии, вирусы, остатки мёртвых клеток и т. п. Вокруг поглощаемого объекта образуется большая внутриклеточная вакуоль (фагосома). Размер фагосом — от 250 нм и больше. Путем слияния фагосомы с первичной лизосомой образуется вторичная лизосома. В кислой среде гидролитические ферменты расщепляют макромолекулы, оказавшиеся во вторичной лизосоме. Продукты расщепления (аминокислоты, моносахариды и прочие полезные вещества) транспортируются затем через лизосомную мембрану в цитоплазму клетки. Пиноцитоз (питьё) Процесс поглощения клеткой жидкой фазы из окружающей среды, содержащей растворимые вещества, включая крупные молекулы водорастворимых полимеров. От мембраны отделяются внутрь клетки пузырьки — эндосомы ( размер до 150 нм) К эндосоме подходит первичная лизосома, они сливаются образуя вторичную лизосому. Рецептор-опосредованный эндоцитоз Активный специфический процесс —при котором мембранные рецепторы связываются с молекулами поглощаемого вещества, после поглощения вещества комплекс рецептор-лиганд расщепляется, и рецепторы могут вновь вернуться в плазмолемму. Клеточная мембрана выпучивается внутрь клетки, формируя окаймлённые ямки. Внутриклеточная сторона окаймлённой ямки содержит набор адаптивных белков (адаптин, клатрин) обуславливающий необходимую кривизну выпучивания. Макромолекулы, связывающиеся со специфическими рецепторами на поверхности клетки, проходят внутрь со значительно большей скоростью, чем вещества, поступающие в клетки за счет пиноцитоза.

Слайд 24

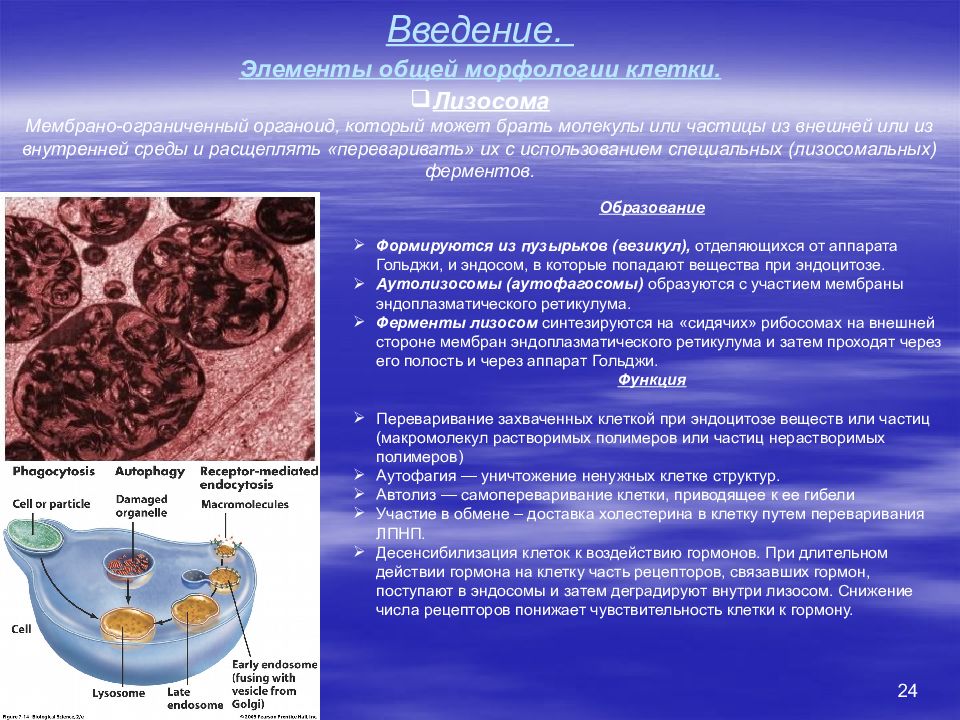

24 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Лизосома Мембрано-ограниченный органоид, который может брать молекулы или частицы из внешней или из внутренней среды и расщеплять «переваривать» их с использованием специальных (лизосомальных) ферментов. Образование Формируются из пузырьков (везикул), отделяющихся от аппарата Гольджи, и эндосом, в которые попадают вещества при эндоцитозе. Аутолизосомы (аутофагосомы) образуются с участием мембраны эндоплазматического ретикулума. Ферменты лизосом синтезируются на «сидячих» рибосомах на внешней стороне мембран эндоплазматического ретикулума и затем проходят через его полость и через аппарат Гольджи. Функция Переваривание захваченных клеткой при эндоцитозе веществ или частиц (макромолекул растворимых полимеров или частиц нерастворимых полимеров) Аутофагия — уничтожение ненужных клетке структур. Автолиз — самопереваривание клетки, приводящее к ее гибели Участие в обмене – доставка холестерина в клетку путем переваривания ЛПНП. Десенсибилизация клеток к воздействию гормонов. При длительном действии гормона на клетку часть рецепторов, связавших гормон, поступают в эндосомы и затем деградируют внутри лизосом. Снижение числа рецепторов понижает чувствительность клетки к гормону.

Слайд 25

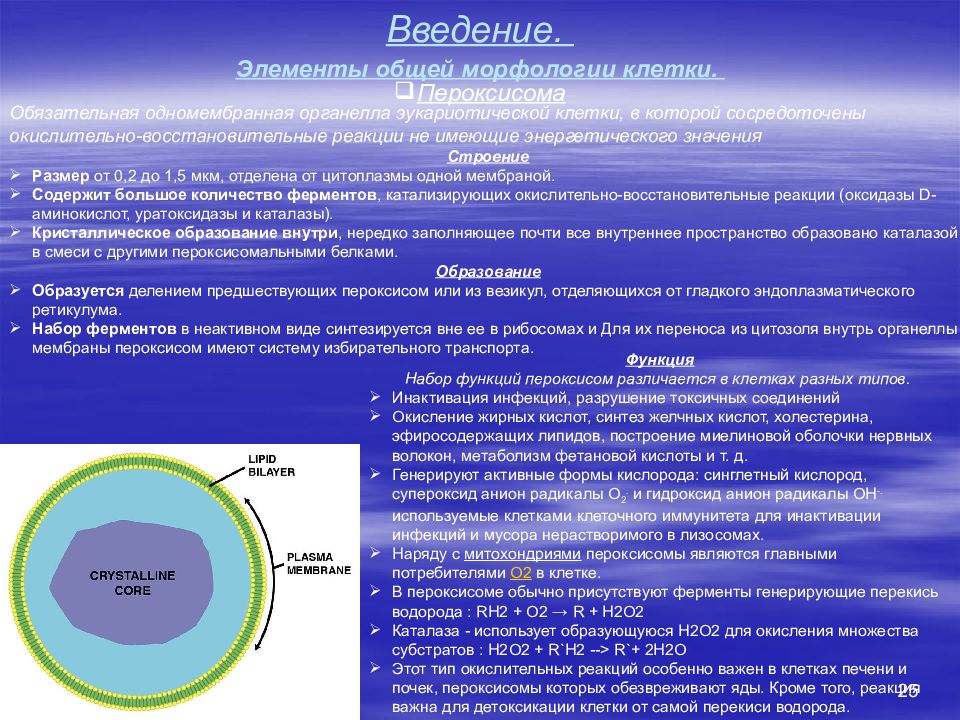

25 Введение. Элементы общей морфологии клетки. Пероксисома Функция Набор функций пероксисом различается в клетках разных типов. Инактивация инфекций, разрушение токсичных соединений Окисление жирных кислот, синтез желчных кислот, холестерина, эфиросодержащих липидов, построение миелиновой оболочки нервных волокон, метаболизм фетановой кислоты и т. д. Генерируют активные формы кислорода: синглетный кислород, супероксид анион радикалы O 2. и гидроксид анион радикалы OH -. используемые клетками клеточного иммунитета для инактивации инфекций и мусора нерастворимого в лизосомах. Наряду с митохондриями пероксисомы являются главными потребителями O2 в клетке. В пероксисоме обычно присутствуют ферменты генерирующие перекись водорода : RH2 + O2 → R + H2O2 Каталаза - использует образующуюся H2O2 для окисления множества субстратов : H2O2 + R`H2 --> R`+ 2H2O Этот тип окислительных реакций особенно важен в клетках печени и почек, пероксисомы которых обезвреживают яды. Кроме того, реакция важна для детоксикации клетки от самой перекиси водорода. Обязательная одномембранная органелла эукариотической клетки, в которой сосредоточены окислительно-восстановительные реакции не имеющие энергетического значения Строение Размер от 0,2 до 1,5 мкм, отделена от цитоплазмы одной мембраной. Содержит большое количество ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции (оксидазы D- аминокислот, уратоксидазы и каталазы). Кристаллическое образование внутри, нередко заполняющее почти все внутреннее пространство образовано каталазой в смеси с другими пероксисомальными белками. Образование Образуется делением предшествующих пероксисом или из везикул, отделяющихся от гладкого эндоплазматического ретикулума. Набор ферментов в неактивном виде синтезируется вне ее в рибосомах и Для их переноса из цитозоля внутрь органеллы мембраны пероксисом имеют систему избирательного транспорта.

Слайд 26

26 Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения Часть 1 Введение. Тема 3 Иммунная система. Состав крови. Форменные элементы крови

Слайд 27

27 Введение. Состав крови. Клеточные элементы крови Пла́зма кро́ви Жидкая часть крови 52-60% объема, в которой взвешены форменные элементы. Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой ткани крови. Состав – 1 литр плазмы человека содержит 900—910 г воды, 65—85 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений. Плотность плазмы составляет от 1,025 до 1,029, pH — 7,34—7,43 белки (7-8 % от массы плазмы). Основными белками плазмы являются альбумины- 4-5 %, глобулины- 3 % и фибриноген- 0,2-0,4 %. Низкомолекулярные питательные вещества: глюкоза и липиды, Гормоны, витамины, ферменты. Промежуточные и конечные продукты обмена веществ, Неорганические ионы 0.9%. Эритроциты В составе крови выделяют Плазма крови Форменные элементы крови Эритроциты (нефагоцитирующие клетки) Тромбоциты (нефагоцитирующие клетки) Лейкоциты Гранулоциты (фагоцитирующие клетки) Нейтрофилы • Эозинофилы • Базофилы Агранулоциты Лимфоциты (нефагоцитирующие клетки) T-лимфоциты B-лимфоциты NK-лимфоциты Моноциты (фагоцитирующие клетки) Лейкоцит

Слайд 28

28 Введение. Форменные элементы крови. Эритроциты Красные кровяные тельца — клетки крови содержащие гемоглобин. Функции: Дыхательная (газообмен) - перенос кислорода из лёгких к тканям тела и транспорт диоксида углерода (CO2) в обратном направлении. Буферная - участвуют в регулировке кислотно-щелочного равновесия; Изотоническая - поддерживают изотонию крови и тканей; Питательная адсорбируют из плазмы крови аминокислоты, липиды и переносят их к тканям перенося их таким образом в ткани от органов пищеварения. Защитная - связывют токсины за счёт наличия на их поверхности специальных антител. Ферментативная - эритроциты являются носителями разнообразных ферментов. Тромбоци́ты Постклеточные структуры, представляющие собой окружённые мембраной и лишённые ядра фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга — мегакариоцитов. Образуются в красном костном мозге. Жизненный цикл циркулирующих тромбоцитов составляет около 7 дней (с вариациями от 1 до 14 дней), затем они утилизируются ретикулоэндотелиальными клетками печени и селезёнки. В среднем количество тромбоцитов в крови составляет 1,4—3,4 Г/л. Различают 5 форм тромбоцитов: юные (10 %), зрелые (80-85 %), старые (5-10 %), формы раздражения и дегенеративные формы Функции тромбоцитов Главная функция тромбоцитов — участие в процессе свёртывания крови гемостазе предотвращающем большую кровопотерю при ранении сосудов. Оно характеризуется следующими процессами: адгезия, агрегация, секреция, ретракция, спазм мелких сосудов и вязкий метаморфоз, образование белого тромбоцитарного тромба в сосудах микроциркуляции с диаметром до 100 нм. Ангиотрофическая функция — питание эндотелия кровеносных сосудов. Ранозаживление и регенерация поврежденных тканей. Освобождают из себя в раневые ткани факторы роста, которые стимулируют деление и рост поврежденных клеток. Факторы роста - полипептидные молекулы различного строения и назначения. К важнейшим факторам роста относятся тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF-β), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор роста эпителия (EGF), фактор роста фибробластов (FGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF).

Слайд 29

29 Введение. Форменные элементы крови. Лейкоциты Белые кровяные клетки - неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови, выделенная по признаку отсутствия самостоятельной окраски и наличия ядра. Главная сфера действия — защита. Все виды лейкоцитов способны к активному движению и могут переходить через стенку капилляров и проникать в ткани. Количество лейкоцитов В крови взрослого человека лейкоцитов содержится в 1000 раз меньше, чем эритроцитов, и в среднем их количество составляет 4—9×10 9 /л. Содержание лейкоцитов в крови не является постоянным, а динамически изменяется в зависимости от времени суток и функционального состояния организма. По морфологическим признакам лейкоциты, окрашенные по Романовскому делят на две группы: Зернистые лейкоциты, или гранулоциты — клетки имеющие крупные сегментированные ядра и обнаруживающие специфическую зернистость цитоплазмы которые их по способности воспринимать красители подразделяют на нейтрофильные, эозинофильные и базофильные. Незернистые лейкоциты, или агранулоциты — клетки, не имеющие специфической зернистости и содержащие простое несегментированное ядро, к ним относятся лимфоциты и моноциты. Нейтрофилы – клетки мусорщики Подвид гранулоцитарных лейкоцитов, названный нейтрофилами за то, что при окраске по Романовскому они интенсивно окрашиваются как кислым красителем эозином, так и основными красителями. Продуцируются костным мозгом. Зрелые нейтрофилы имеют сегментированное ядро, являются основным видом лейкоцитов крови и составляютя от 47% до 72% общего количества лейкоцитов. Еще 1-5% в норме составляют юные, функционально незрелые нейтрофилы называемые палочкоядерные нейтрофилы. Нейтрофилы способны к активному амебоидному движению, к экстравазации (эмиграции за пределы кровеносных сосудов), и к хемотаксису (преимущественному движению в направлении мест воспаления или повреждения тканей). Нейтрофилы способны к фагоцитозу, причём являются микрофагами, то есть способны поглощать лишь относительно небольшие чужеродные частицы или клетки. После фагоцитирования чужеродных частиц нейтрофилы погибают, высвобождая большое количество биологически активных веществ, повреждающих бактерии и грибы, усиливающих воспаление и хемотаксис иммунных клеток в очаг. Нейтрофилы содержат большое количество миелопероксидазы, фермента, который способен окислять анион хлора до гипохлорита — сильного антибактериального агента. Миелопероксидаза - гем-содержащий белок имеет зеленоватый цвет, что определяет зеленоватый оттенок самих нейтрофилов, цвет гноя и некоторых других выделений, богатых нейтрофилами.

Слайд 30

30 Введение. Форменные элементы крови. Эозинофилы Эозинофильные гранулоциты — подвид гранулоцитарных лейкоцитов крови названый так потому, что при окраске по Романовскому интенсивно окрашиваются кислым красителем эозином и не окрашиваются основными красителями. Эозинофилы способны к активному амебоидному движению, к экстравазации и к хемотаксису. Эозинофилы, как и нейтрофилы, способны к фагоцитозу, причём являются микрофагами, то есть способны, в отличие от макрофагов, поглощать лишь относительно мелкие чужеродные частицы или клетки. Базофилы Подвид гранулоцитарных лейкоцитов. Содержат S-образное ядро, не видимое из-за перекрытия цитоплазмы гранулами аллергомедиаторов. Названы базофилами т.к. при окраске по Романовскому поглощают основной краситель и не окрашиваются кислым эозином. Продуцируются костным мозгом. Базофилы — очень крупные клетки, крупнее и нейтрофилов, и эозинофилов. Гранулы базофилов содержат большое количество гистамина, серотонина, лейкотриенов, простагландинов и других медиаторов аллергии и воспаления. Базофилы принимают активное участие в развитии аллергических реакций немедленного типа. Способны к экстравазии. Попадая в ткани, базофилы превращаются в резидентные тучные клетки (лаброциты), содержащие большое количество гистамина — вещества стимулирующего развитие аллергии. Благодаря базофилам яды насекомых или животных сразу блокируются в тканях и не распространяются по всему телу. Базофилы регулируют свертываемость крови при помощи гепарина. Базофилы как и лаброциты несут на поверхности IgE-иммуноглобулин и способны к дегрануляции (высвобождению содержимого гранул во внешнюю среду) или аутолизу (растворению, лизису клетки) при контакте с антигеном-аллергеном. При этом высвобождается большое количество гистамина, серотонина, лейкотриенов, простагландинов и других медиаторов воспаления. Базофилы обладают способностью к хемотаксису и фагоцитозу, но они не является ни основной, ни естественной активностью. Способны поглощать и связывать гистамин и ряд других медиаторов аллергии и воспаления. Они также обладают способностью при необходимости высвобождать эти вещества, подобно базофилам. То есть эозинофилы способны играть как про-аллергическую, так и защитную анти-аллергическую роль. Процентное содержание эозинофилов в крови увеличивается при аллергических состояниях, они менее многочисленны, чем нейтрофилы. Большая их часть недолго остаётся в крови и, попадая в ткани, длительное время находится там. Нормальный уровнем для человека 120—350 эозинофилов на микролитр. Эозинофилы также обладают цитотоксической активностью в отношении многих видов паразитов, в частности гельминтов, и играют важную роль в защите организма хозяина от паразитарных инвазий.

Слайд 31

31 Введение. Форменные элементы крови. Лимфоциты Лимфоциты — клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов Лимфоциты — главные клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный иммунитет (выработка антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с клетками-жертвами), а также регулируют деятельность клеток других типов. В норме в крови на лимфоциты приходится 20—35 % всех белых клеток крови или в абсолютном виде 1000—3000 кл/мкл. При этом в свободной циркуляции в крови находится около 2 % лимфоцитов, находящихся в организме, а остальные 98 % находятся в тканях. По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов: B-клетки, T-клетки, NK-клетки. В-лимфоциты распознают чужеродные структуры (антигены) вырабатывая при этом специфические антитела (белковые молекулы, направленные против чужеродных структур). Т-лимфоциты выполняют функцию регуляции иммунитета. Т-помощники стимулируют выработку антител, а Т-супрессоры тормозят её. NK-лимфоциты осуществляют контроль над качеством клеток организма. При этом NK-лимфоциты способны разрушать клетки, которые по своим свойствам отличаются от нормальных клеток, например, раковые клетки. Содержание Т-лимфоцитов в крови составляет 65—80 % от общего количества лимфоцитов, В-лимфоцитов — 8—20 %, NK-лимфоцитов — 5—20 %. [1] T-лимфоциты Т-клетки — лимфоциты, развивающиеся в тимусе из предшественников — претимоцитов, поступающих в него из красного костного мозга. В тимусе T-лимфоциты дифференцируются, приобретая Т-клеточные рецепторы (TCR) и поверхностные маркеры. Играют важную роль в приобретённом иммунном ответе. Обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены, усиливают действие моноцитов, NK-клеток, принимают участие в переключении изотипов иммуноглобулинов (в начале иммунного ответа B-клетки синтезируют IgM, позже переключаются на продукцию IgG, IgE, IgA). У всех T-лимфоцитов в мембране присутствует комплекс CD3 связанный с TCR и обеспечивающий передачу сигнала о взаимодействии TCR c антигеном. В зависимости от типа T-лимфоцита у него на поверхности имеются молекулы CD4 (Т-хелпер) или CD8 (Т-киллер). Существует 6 видов Т-лимфоцитов: Т-киллеры; Т-хелперы; Т-регуляторы: Т-амплифайеры: Т-контрсупрессоры: Т-клетки памяти

Слайд 32

32 Введение. Форменные элементы крови. Моноциты Моноци́т крупный зрелый одноядерный лейкоцит группы агранулоцитов диаметром 12—20 мкм. Как и лимфоциты, моноциты имеют несегментированное ядро. Моноцит — наиболее активный фагоцит периферической крови. В его цитоплазме имеется множество лизосом. В норме моноциты составляют от 3 % до 11 % общего количества лейкоцитов крови. Помимо крови, эти клетки всегда присутствуют в больших количествах в лимфатических узлах, стенках альвеол и синусах печени, селезенки и костного мозга. Моноциты образуются в костном мозге. В кровь выходят не окончательно созревшие клетки, которые обладают самой высокой способностью к фагоцитозу. В крови моноциты находятся в крови 2-3 дня, затем они выходят в окружающие ткани, где, достигнув зрелости, превращаются в тканевые макрофаги — гистиоциты. Гистиоциты вблизи воспалительного очага они могут размножаться делением. Моноциты также являются предшественниками клеток Лангерганса, клеток микроглии и других клеток, способных к переработке и представлению антигена. Свойства моноцитов Способны к активному амебоидному движению благодаря выростам цитоплазмы - псевдоподиям, к экстравазации и к хемотаксису, но главным свойством моноцитов является способность к фагоцитозу. Моноциты являются макрофагами, то есть могут поглощать относительно крупные частицы и клетки или большое количество мелких частиц и не погибают после фагоцитирования. Эти клетки образуют отграничивающий вал вокруг неразрушаемых инородных тел. Активированные моноциты и тканевые макрофаги осуществляют противоопухолевый, противовирусный, противомикробный и противопаразитарный иммунитет, производя цитотоксины, интерлейкин (ИЛ-1), фактор некроза опухолей (ФНО), интерферон. Участвуют в регуляции кроветворения. Участвуют в формировании специфического иммунного ответа организма. Синтез биологически активных факторов Моноциты секретируют растворимые цитокины, отдельные компоненты системы комплемента. Они распознают антиген и переводят его в иммуногенную форму (презентация антигена Т-лимфоцитам). Моноциты продуцируют как факторы, усиливающие свертывание крови (тромбоксаны, тромбопластины), так и факторы, стимулирующие фибринолиз (активаторы плазминогена). В отличие от В- и Т-лимфоцитов, макрофаги и моноциты не способны к специфическому распознаванию антигена.

Слайд 33

33 Введение. Форменные элементы крови. В- лимфоциты Функциональный тип лимфоцитов, играющих ключевую роль в обеспечении гуморального специфического иммунитета. B-лимфоциты образуются в красном костном мозге затем переходят во вторичные лимфоидные органы (селезёнку и лимфатические узлы), где происходит их дальнейшее созревание, При контакте с антигеном (антиген-презентирование) или стимуляции со стороны T-клеток некоторые B-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки, способные к продукции антител. Другие активированные B-лимфоциты превращаются в B-клетки памяти. В-клетки памяти Активированные В-лимфоциты, посредством кооперации с Т-клетками вновь перешедшие в стадию малых лимфоцитов. Долгоживущий клоном В-клеток, обеспечивает быстрый иммунный ответ и выработку большого количества иммуноглобулинов при повторном введении того же антигена. Названы клетками памяти, так как позволяют иммунной системе «помнить» антиген на протяжении многих лет после прекращения действия антигена. Плазматические клетки Являются последний этапом дифференцировки активированных В-клеток после контакта с антигеном. Несут мало мембранных антител, но способны секретировать растворимые антитела за счет развитого синтетического аппарата - шероховатый эндоплазматический ретикулум занимает почти всю цитоплазму, также развит и аппарат Гольджи. Являются короткоживущими клетками (2-3 дня) и быстро элиминируются при отсутствии антигена, вызвавшего иммунный ответ. В-клетки подразделяют на две субпопуляции: B-2 и В-1 клетки. В-1 очень сильно отвечают на полисахаридные антигены и значительно хуже отвечают на антигены белковой природы. В-1 составляют 5% от общей популяции B-клеток. Появляются в течение эмбрионального периода. На своей поверхности они экспрессируют IgM и не экспрессируют IgD. Маркером этих клеток является CD5. находятся в лимфоузлах и в селезёнке. В эмбриональном периоде В-1 клетки появляются из стволовых клеток костного мозга, в постнатальном периоде их популяция обновляется за счёт собственной пролиферации. В-2 – 95% популяции экспрессируют на мембране оба IgM и не экспрессируют IgD. В основном активны против белковых антигенов.

Слайд 34

34 Введение. Форменные элементы крови. Активация В-лимфоцитов Стадии активирования для случая полипептидных антигенов, относительно неустойчивых к фагоцитарному процессингу - т. н. тимус-зависимых антигенов Антиген-презентирующая клетка которой может быть: макрофаг, клетка Купфера, фолликулярная дендритная клетка, интердигитальная дендритная клетка и т. д. процессирует (переваривает) патоген. Вскоре после процессирования патогена выносит эпитопы на поверхность клетки при помощи МНС II, делая их доступными для Т-клеток. Т-хелпер при помощи Т-клеточного рецептора распознаёт комплекс эпитоп-МНС. Активированный Т-хелпер выделяет цитокины, усиливающие антиген-презентирующую функцию, а также цитокины, активирующие В-лимфоцит - индукторы активации и пролиферации. В-лимфоциты присоединяются при помощи мембрано-связанных антител, выступающих в роли рецепторов, к "своему" антигену и в зависимости от получаемых от Т-хелпера сигналов пролиферируют и дифференцируются в плазматическую клетку, синтезирующую антитела, либо перерождается в В-клетку памяти. При этом от качества и количества антигена будет зависеть исход данной трёхклеточной системы взаимодействия. Стадии активирования для синтетических полимеров Синтетические полимеры относят к т.н. тимус-независимым антигенам они содержат повторяющиеся полимерные звенья, которые являются эпитопами т.е. обладают антигенностью. Полимерная цепь относительно устойчива к фагоцитарному перевариванию. Такие полимеры обладают свойством митогенности (вызывают размножение – деление клеток лимфоцитов). В этом случае участия Т-хелпера не требуется - активация В-лимфоцитов происходит по тимус-независимому пути, В-лимфоциты связываются напрямую с данными антигенами, Связывание происходит неспецифически т.е. связывается не один специфический В-лимфоцит заточенный на данный антиген, а любой, тоесть все сразу. За счёт собственной митогенной активности В-лимфоцитов происходит пролиферация В-лимфоцитов и их активация – синтез антител. Роль В-лимфоцитов в презентации антигена В-клетки способны поглощать свои мембранные иммуноглобулины вместе со связанным ими антигеном, а затем презентировать фрагменты антигена в комплексе с молекулами МНС класса II. При низкой концентрации антигена и при вторичном иммунном ответе В-клетки могут выполнять роль основных антигенпрезентирующих клеток.

Слайд 35

35 Введение. Форменные элементы крови. NK -лимфоциты Нормальные киллеры или NK (natural killer ) - большие зернистые лимфоциты выполняющие цитотоксические функции НК-клетки составляют примерно 5% лимфоцитов периферической крови. Происходят из больших гранулярных лимфоцитов, т.е. относятся к самостоятельной линии дифференцировки. Свойства НК не имеют антигенраспознающих рецепторов, не увеличиваются количественно после взаимодействия с чужеродным (например, вирусным) антигеном и не способны к формированию иммунологической памяти. Активность NK повышается под влиянием цитокинов Т-клеток ( Гамма интерферона ) Функция Основная функция - выявлять и уничтожать дефектные собственные клетки организма NK уничтожают Опухолевые клетки, Измененные клетки Клетки, зараженные вирусами, Эмбриональные клетки. Способы уничтожения Узнавание клетки-мишени и сближение с ней происходит за счет рецепторов NK. В результате NK активируются, и содержимое гранул выбрасывается во внеклеточное пространство. Гранулы содержат Перфорин - встраивается в мембрану клетки- мишени и образовывает трансмембранные поры, что приводит к гибели клетки. Две сериновые протеинкиназы, растворяющие (лизирующие) мишень. Хондроитинсульфат A - гликопротеин, устойчивый к протеинкиназам, – защищает NK от автолиза.

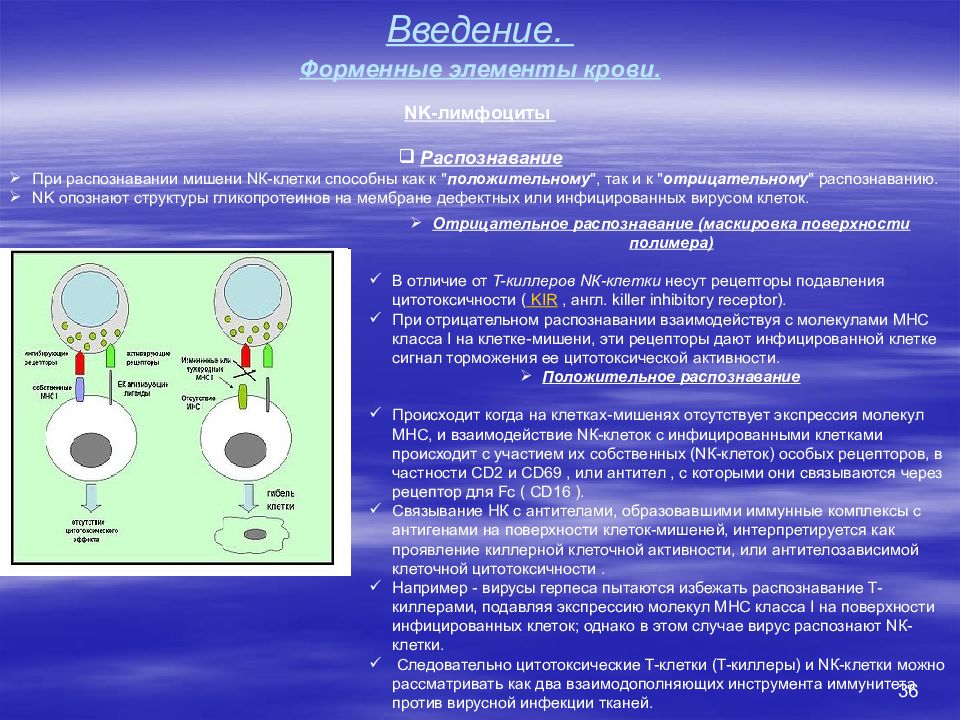

Слайд 36

36 Введение. Форменные элементы крови. NK -лимфоциты Распознавание При распознавании мишени N К-клетки способны как к " положительному ", так и к " отрицательному " распознаванию. NK опознают структуры гликопротеинов на мембране дефектных или инфицированных вирусом клеток. Отрицательное распознавание (маскировка поверхности полимера) В отличие от T-киллеров N К-клетки несут рецепторы подавления цитотоксичности ( KIR, англ. killer inhibitory receptor). При отрицательном распознавании взаимодействуя с молекулами MHC класса I на клетке-мишени, эти рецепторы дают инфицированной клетке сигнал торможения ее цитотоксической активности. Положительное распознавание Происходит когда на клетках-мишенях отсутствует экспрессия молекул MHC, и взаимодействие N К-клеток с инфицированными клетками происходит с участием их собственных ( N К-клеток) особых рецепторов, в частности CD2 и CD69, или антител, с которыми они связываются через рецептор для Fc ( CD16 ). Связывание НК с антителами, образовавшими иммунные комплексы с антигенами на поверхности клеток-мишеней, интерпретируется как проявление киллерной клеточной активности, или антителозависимой клеточной цитотоксичности. Например - вирусы герпеса пытаются избежать распознавание T-киллерами, подавляя экспрессию молекул MHC класса I на поверхности инфицированных клеток; однако в этом случае вирус распознают N К-клетки. Следовательно цитотоксические T-клетки (T-киллеры) и N К-клетки можно рассматривать как два взаимодополняющих инструмента иммунитета против вирусной инфекции тканей.

Слайд 37

37 Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения Часть 1 Введение. Тема 6 Механизмы взаимного влияния иммунной системы и полимеров внутри организма. .

Слайд 38

38 Введение. Иммунная система. Это защитная подсистема организма, объединяющая органы и ткани, которые изолируют, идентифицируют и уничтожают чужеродные тела полимеры и молекулы, опухолевые клетки и патогены от вирусов до червей. Иммунная система защищает организм в несколько этапов, при этом с каждым уровнем повышается специфичность защиты. Первый уровень - Барьеры Поверхностные Физические или механические Постоянно действующие - кожа, реснички трахеи, слизь в ЖКТ, промывание слезами и т.д. Аварийные механизмы очистки организма, такие как кашель, чихание, рвота и диарея Химические Кожа секретирует антимикробные бета-дефенсины, в слюне, слезах молоке – ферменты, в желудке – кислота, в сперме – дефенсины и цинк Биологические В ЖКТ и мочеполовой системах – дружественная флора (комменсалы) Барьеры между кровью и органами. Состоят из нескольких слоев клеток (билипидных мембран). Не пропускают в органы гидрофильные вещества, высокомолекулярные полимеры и частицы. Гематоэнцефалический. Плацентарный. Офтальмологический. Легочный. Тканевой. Второй уровень – врожденный иммунитет. Неспецифическая реакцию врожденной иммунной системы. Немедленная и максимальная реакция Третий уровень - приобретенный иммунитет. Позволяет реагировать на конкретный чужеродный материал и запоминать его, существенно усиливая интенсивность ответной реакции на вторжение при повторном контакте с этим же материалом. Развивается во времени. Адаптирует реакцию для лучшего распознавания агрессора. Обладает иммунной памятью.

Слайд 39

39 Введение. Иммунная система. Анатомия иммунной системы Клетки и гуморальные факторы иммунной системы присутствуют почти во всех органах и тканях организма. Исключение - органы огражденные от иммунной системы тканевым барьером. Некоторые отделы глаз. Яички у мужчин. Щитовидная железа. Головной мозг. Клетки иммунной системы (различные виды лейкоцитов) циркулируют в крови и переходят в ткани, осуществляя постоянный надзор за антигенным составов тканей. Кроме клеток, в крови циркулирует большое количество разнообразных антител (гуморальные, жидкостные факторы), которые также способны распознавать и уничтожать чужеродные структуры. Центральные органы иммунной системы Костный мозг (красный костный мозг ) – в нем происходит формирование клеток иммунной системы из так называемых стволовых клеток, которые дают начало всем клеткам крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Вилочковая железа (тимус) - расположена в грудной клетке, сразу позади грудины. В тимусе происходит дифференциация лимфоцитов – специфических клеток иммунной системы. В процессе дифференциации лимфоциты «учатся» распознавать «свои» и «чужие» структуры. Периферические органы иммунной системы Лимфатические узлы - представляют собой скопление лимфоидной ткани (на самом деле скопление клеток иммунной системы) окруженные оболочкой. В лимфатический узел входят лимфатические сосуды, по которым течет лимфа. Внутри лимфатического узла лимфа фильтруется и очищается от всех чужеродных структур (вирусы, бактерии, раковые клетки). Сосуды выходящие из лимфатического узла сливаются в общий проток, который впадает в вену. Селезенка – это большой лимфатический узел весом в сотни граммов, расположена в брюшной полости слева от желудка. В сутки через селезенку прокачивается большое количество крови, которая, подобно лимфе в лимфатических узлах, подвергается фильтрации и очищению. Также в селезенке запасается определенное количество крови, в котором организм на данный момент не нуждается. Во время физической нагрузки или стресса селезенка сокращается и выбрасывает кровь в кровеносные сосуды, для того чтобы удовлетворить потребность организма в кислороде. Лимфоидная ткань - рассеяна по всему организму в виде маленьких узелков. Функция – обеспечение местного иммунитета. Крупные скопления лимфоидной ткани расположены в области рта, глотки и кишечника (зоны скопления бактерий). Мезенхимальные клетки, - расположены в различных органах, могут выполнять иммунную функцию. Много таких клеток в коже, печени, почках.

Слайд 40

40 Введение. Иммунная система. Видовой иммуннитет. Видовой иммунитет состоит из нескольких факторов неспецифической защиты, Система комплимента. Лизоцим, Трансферин. С-реактивный белок. Интерфероны. Комплимент. Система белков крови, которая активируется при попадании в организм различных чужеродных материалов. Активация системы комплимента запускает иммунный ответ, а в некоторых случаях может привести к разрушению чужеродного организма (бактерия или паразит). Биосовместимый полимер не активирует комплимент. Лизоцим. Специфический фермент, который разрушает стенки бактерий. В больших количествах лизоцим содержится в слюне, чем объясняются ее антибактериальные свойства. Трансферин. Белок, который конкурирует с бактериями за захват определенных веществ (например, железо ), необходимых для их развития. В результате этого рост и размножение бактерий замедляется. С-реактивный белок. Активируется, подобно комплименту, при попадании в кровь чужеродных структур. Присоединение этого белка к бактериям делает их уязвимыми для клеток иммунной системы. Биосовместимый полимер не сорбирует и не активирует С-реактивный белок. Интерфероны. Сложные гликопротеины, которые выделяются клетками в ответ на проникновение в организм вирусов. Сорбируются на плазмолемме и блокируют сайты, через которые вирус, прикрепившись, проникает в клетку. В результате вирус не может закрепиться на мембране. Благодаря интерферонам клетки становятся невосприимчивыми по отношению к вирусу.

Слайд 41

41 Введение. Иммунная система. Анатомия иммунной системы Клетки иммунной системы Общее название клеток иммунной системы это лейкоциты. Различают два основных типа лейкоцитов: зернистые и незернистые. Зернистые лейкоциты Нейтрофилы - борются с бактериями. Эозинофилы - борются с паразитами) Базофилами - эти клетки осуществляют защиту тканей. Незернистые Лимфоциты Моноциты. Нейтрофилы – наиболее многочисленные представители лейкоцитов. Эти клетки содержат вытянутое ядро, разделенное на несколько сегментов, поэтому иногда их называют сегментоядерными лейкоцитами. Как и все клетки иммунной системы, нейтрофилы образуются в красном костном мозге и после созревания попадают в кровь. Время циркуляции нейтрофилов в крови не велико. В течение нескольких часов эти клетки проникают через стенки сосудов и переходят в ткани. Пробыв некоторое время в тканях, нейтрофилы могут вновь вернуться в кровь. Нейтрофилы чрезвычайно чувствительны к наличию в организме очага воспаления и способны направленно мигрировать в воспаленные ткани. Попадая в ткани, нейтрофилы меняют свою форму – из круглых превращаются в отростчатые. Основная функция нейтрофилов обезвреживание различных бактерий. Для передвижения в тканях нейтрофил снабжен своеобразными ножками, которые представляют собой выросты цитоплазмы клетки. Придвигаясь к бактерии нейтрофил, окружает ее своими отростками, а затем «заглатывает» и переваривает ее при помощи специальных ферментов. Отмершие нейтрофилы скапливаются в очагах воспаления (например, в ранах) в виде гноя. Количество нейтрофилов крови увеличивается во время различных воспалительных заболеваний бактериальной природы. Эозинофилы менее многочисленны, чем нейтрофилы. Большая часть эозинофилов проводит в крови лишь небольшое время и, попадая в ткани, остается там, на долгое время. Функция эозинофилов заключается в разрушении чужеродных белков, а так же в обеспечении антипаразитарной защиты. Количество эозинофилов значительно увеличивается во время аллергии или при таких заболеваниях, как бронхиальная астма. Базофилы принимают активное участие в развитии аллергических реакций немедленного типа. Попадая в ткани базофилы, превращаются в тучные клетки, содержащие большое количество гистамина – биологически активного вещества, которое стимулирует развитие аллергии. Благодаря базофилам яды насекомых или животных сразу блокируются в тканях и не распространяются по всему телу. Также базофилы регулируют сворачиваемость крови при помощи гепарина.

Слайд 42

42 Введение. Иммунная система. Иммунная система подразделяется на гуморальный и клеточный иммунитет. К гуморальному относятся Антитела ( иммуноглобулины) растворенные в сыворотки крови и на поверхности слизистых оболочек. Белки системы комплемента. Комплемент - один из ключевых факторов неспецифической защиты организма от инфекции. Представляет из себя комплекс сывороточных белков способных каскадно активироваться. Клеточный состоит из иммунокомпетентных клеток. Хотя функции гуморального и клеточного иммунитета различны, разделение иммунной системы на два звена весьма условно, так как оба они тесно взаимосвязаны. Аантитела являются продуктом синтетической активности клеток – В-лимфоцитов, Развитие гуморальных реакций невозможно без помощи иммунокомпетентных клеток и наоборот, без участия антител не развиваются полноценные клеточные реакции. Гуморальный иммунитет играет основную роль в защите организма от бактерий находящихся во внеклеточном пространстве и крови. В основе гуморального иммунитета лежит специфическое взаимодействие антител с антигенами. Антигены – это чужеродные молекулы или их части (чаще всего белки или другие высокомолекулярные соединения) А нтитела – это специальные белки синтезируемы активированными В-лимфоцитами, основным отличительным свойством которых является способность узнавать антигенные структуры и отличать их от собственных структур организма. Функции антител: Нейтрализация токсинов, макромолекул и вирусов находящихся вне клеток (за счет связывания с их активными центрами и поверхностными структурами). Склеивание (преципитация, агглютинация) антигенов, в результате чего они теряют свою растворимость в сыворотке и межклеточной жидкости. Это облегчает их захват фагоцитами. Опсонизация антигенов. «Облепленный» антителами антиген, становятся более доступными для фагоцитов за счет того что, фагоциты имеют специальные рецепторы к антителам. То есть антитело, в данном случае, выступает промежуточным звеном для захвата и поглощения антигена фагоцитирующими клетками. Активация системы комплемента. Совместное с комплементом уничтожение бактериальных клеток. Гуморальный иммунитет.

Слайд 43

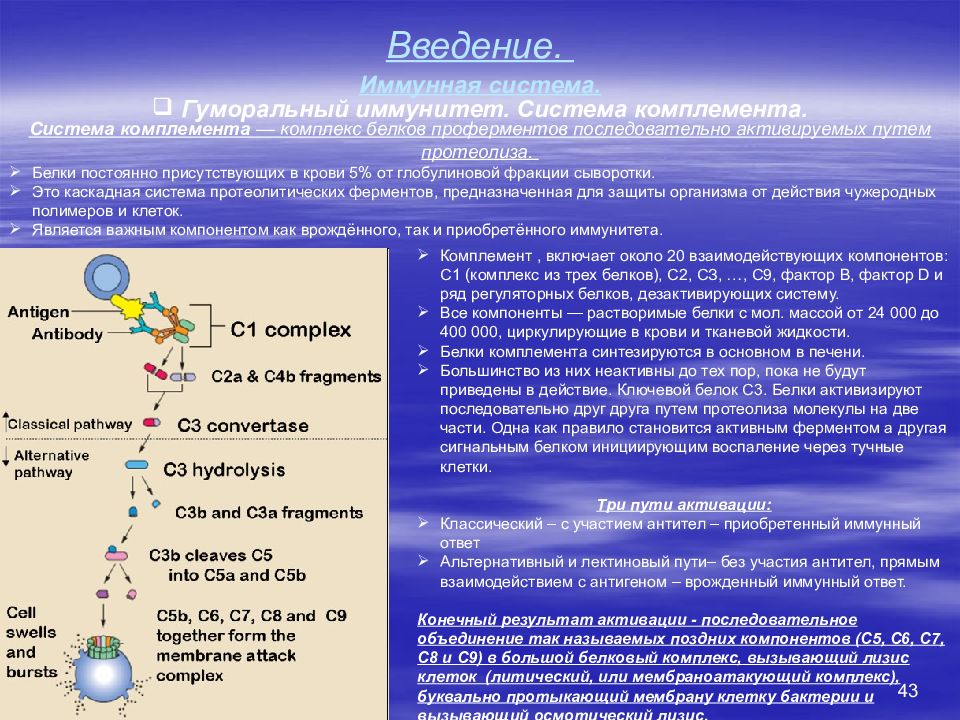

43 Введение. Иммунная система. Система комплемента — комплекс белков проферментов последовательно активируемых путем протеолиза. Белки постоянно присутствующих в крови 5% от глобулиновой фракции сыворотки. Это каскадная система протеолитических ферментов, предназначенная для защиты организма от действия чужеродных полимеров и клеток. Является важным компонентом как врождённого, так и приобретённого иммунитета. Гуморальный иммунитет. Система комплемента. Комплемент , включает около 20 взаимодействующих компонентов: С1 (комплекс из трех белков), С2, СЗ, …, С9, фактор В, фактор D и ряд регуляторных белков, дезактивирующих систему. Все компоненты — растворимые белки с мол. массой от 24 000 до 400 000, циркулирующие в крови и тканевой жидкости. Белки комплемента синтезируются в основном в печени. Большинство из них неактивны до тех пор, пока не будут приведены в действие. Ключевой белок С3. Белки активизируют последовательно друг друга путем протеолиза молекулы на две части. Одна как правило становится активным ферментом а другая сигнальным белком инициирующим воспаление через тучные клетки. Три пути активации: Классический – с участием антител – приобретенный иммунный ответ Альтернативный и лектиновый пути– без участия антител, прямым взаимодействием с антигеном – врожденный иммунный ответ. Конечный результат активации - последовательное объединение так называемых поздних компонентов (С5, С6, С7, С8 и С9) в большой белковый комплекс, вызывающий лизис клеток (литический, или мембраноатакующий комплекс), буквально протыкающий мембрану клетку бактерии и вызывающий осмотический лизис.

Слайд 44

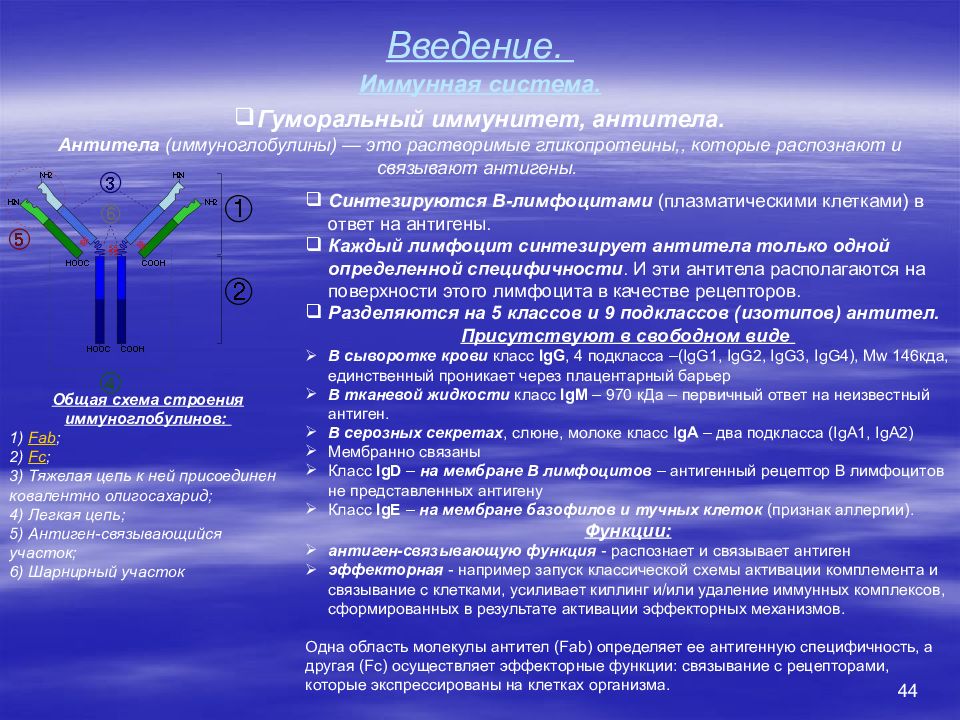

44 Введение. Иммунная система. Антитела (иммуноглобулины) — это растворимые гликопротеины,, которые распознают и связывают антигены. Гуморальный иммунитет, антитела. Общая схема строения иммуноглобулинов: 1) Fab ; 2) Fc ; 3) Тяжелая цепь к ней присоединен ковалентно олигосахарид; 4) Легкая цепь; 5) Антиген-связывающийся участок; 6) Шарнирный участок Синтезируются В-лимфоцитами (плазматическими клетками) в ответ на антигены. Каждый лимфоцит синтезирует антитела только одной определенной специфичности. И эти антитела располагаются на поверхности этого лимфоцита в качестве рецепторов. Разделяются на 5 классов и 9 подклассов (изотипов) антител. Присутствуют в свободном виде В сыворотке крови класс IgG, 4 подкласса –(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), М w 14 6кда, единственный проникает через плацентарный барьер В тканевой жидкости класс IgM – 970 кДа – первичный ответ на неизвестный антиген. В серозных секретах, слюне, молоке класс I gA – два подкласса (IgA1, IgA2) Мембранно связаны Класс IgD – на мембране В лимфоцитов – антигенный рецептор В лимфоцитов не представленных антигену Класс IgE – на мембране базофилов и тучных клеток (признак аллергии). Функции: антиген-связывающую функция - распознает и связывает антиген эффекторная - например запуск классической схемы активации комплемента и связывание с клетками, усиливает киллинг и/или удаление иммунных комплексов, сформированных в результате активации эффекторных механизмов. Одна область молекулы антител (Fab) определяет ее антигенную специфичность, а другая (Fc) осуществляет эффекторные функции: связывание с рецепторами, которые экспрессированы на клетках организма.

Слайд 45

45 Введение. Иммунная система. Классификация и специфичность антител. Гуморальный иммунитет, антитела. Классификация по антигенам: Антиинфекционные или антипаразитарные. Антитоксические - не убивают возбудитель, но связываются с токсинами, которые он выделяет. Антитела-свидетели заболевания - связываются со второстепенными белками возбудителя. Аутоагрессивные антитела, аутологичные, аутоантитела - запускают механизм развития аутоиммунных заболеваний. Аллореактивные или гомологичные — антитела против антигенов тканей или клеток других организмов того же биологического вида играют важную роль в процессах отторжения аллотрансплантантов. Гетерологичные или изоантитела — антитела против антигенов тканей или клеток организмов других биологических видов. Запрещают пересадку органов от приматов и других животных. Антиидиотипические антитела — антитела против антител, вырабатываемых самим же организмом, играют важную роль в связывании и обезвреживании избытка антител. Спецефичность антител Антитела и лимфоциты с нужной специфичностью уже существуют в организме до первого контакта с антигеном. Лимфоциты, которые участвуют в иммунном ответе, имеют антигенспецифические рецепторы на поверхности своей мембраны. У B-лимфоцитов рецепторы- молекулы той же специфичности, что и антитела, которые лимфоциты впоследствии продуцируют и секретируют. Любой лимфоцит несет на своей поверхности рецепторы только одной специфичности. Лимфоциты, связавшие антиген, проходят стадию пролиферации (размножения) и формируют большой клон плазматических клеток. Плазматические клетки - потомство лимфоцита -синтезируют антитела только той специфичности, на которую был запрограммирован лимфоцит предшественник. Сигналами к пролиферации служат цитокины (сигнальные пептиды), которые выделяются другими клетками. Лимфоциты могут сами выделять цитокины.

Слайд 46

46 Введение. Иммунная система. Этапы дифференцировки в-лимфоцитов из стволовой кроветворной клетки в костном мозге. Стволовая кроветворная (гемопоэтическая) клетка - общий предшественник для всех видов клеток крови. Общий лимфоидный предшественник B-клеток и T-клеток. Для B- и T-клеточного пути развития - наиболее ранняя лимфоидная клетка, для которой еще не определилось одно из двух направлений развития. Про-В-клетка Ранняя про-В-клетка - ближайший потомок предыдущего клеточного типа и предшественник последующих, продвинутых в дифференцировке клеточных типов (приставка "про" от англ. progenitor). Поздняя про-В-клетка ; Пре-В-клетка - клеточный тип, окончательно вышедший на В-клеточный путь развития (приставка "пре" от англ. precursor). Незрелая В-клетка - завершающая костномозговое развитие клеточная форма, активно экспрессирует поверхностный иммуноглобулин и находится в стадии отбора на способность взаимодействовать с собственными антигенами. Зрелая В-клетка - клеточный тип периферии, способный взаимодействовать только с чужеродными антигенами; Плазматическая клетка (плазмоцит) - эффекторная, антителопродуцирующая клеточная форма, которая образуется из зрелой В-клетки после ее контакта с антигеном. В-система иммунной защиты –часть гуморального иммунитета - главный и единственный продуцент антител. Центральным органом системы является костный мозг - основное место генерации B-клеток. Клеточный состав представлен B-лимфоцитами различной степени зрелости Заключительной формой в гистогенезе В-клеток являются – плазмоциты – вид В-лимфоцитов активно синтезирующих и секретирующих антитела - специфические иммуноглобулины. В процессе развития B-лимфоцитов в костном мозге происходит реорганизация генов для синтеза тяжелой и легкой цепей иммуноглобулинов. В результате такой реорганизации генов одна клетка синтезирует только одну по специфичности тяжелую цепь и одну легкую цепь из множества возможных. Образующийся из такой клетки клон несет иммуноглобулиновый рецептор, способный реагировать только на один антигенный эпитоп. Клоны, экспрессирующие иммуноглобулиновые рецепторы к своим собственным антигенам, уничтожаются и не принимают участия в дальнейшем становлении системы. Создание толерантности к собственным антигенам осуществляется на территории костного мозга. В результате на периферии оказываются клетки, рецепторы которых реагируют только на чужеродные антигены.

Слайд 47

47 Введение. Иммунная система. Клеточный иммунитет. Клеточный иммунитет является основным фактором защиты организма чужеродных клеток и тканей, растворимых макромолекул и трансплантатов. Основными эффекторными (исполнительными) клетками клеточного иммунитета являются макрофаги и два типа Т-киллеров. Основу клеточного иммунитета составляют лимфоциты, которые для своего созревания переселяются из костного мозга в тимус (вилочковая железа). Эта ветвь лимфоцитов получила название тимус-зависимые, или Т-лимфоциты. Для различения популяций лимфоидных клеток используются специфические белки на поверхности каждой из них. Такие белки-метки получили название CD (групповой маркер). Известно около 200 маркеров. Например, маркером для Т-клеток-хелперов служит белок, названный CD4. Т-лимфоциты многократно покидают лимфоидные органы, попадая сначала в лимфу, затем в кровь, а из крови снова возвращаются в органы. В тимусе формируются около 200 видов Т-клеток. Т-хелперы координируют работу всех клеток, задействованных в иммунной реакции. Они первыми распознают чужеродные антигены. Т-хелперы не способны вырабатывать антитела и убивать клетки-мишени, но, распознавая чужеродный антиген, они реагируют на него выработкой различных факторов, которые необходимы для размножения и созревания В-клеток и Т-киллеров. Они оказывают помощь В-клеткам в образовании антител. По их командам иммунная система направляет Т-лимфоцитов-киллеров, задача которых убивать зараженные клетки. Т-супрессоры подавляют активность иммунного ответа, когда необходимость в нем отпадает. Если иммунные клетки будут продолжать работать, то будут поражаться собственные здоровые клетки организма, что приведет к развитию различных болезней (их называют аутоиммунными). Т-киллеры опознают антиген, расположенный на поверхности чужеродной клетки или протеза. С помощью рецепторов вступают в контакт с мишенью, прикрепившись таким образом, они выделяют в просвет между собой и мишенью белок, "продырявливающий" мембрану клетки-мишени, в результате чего клетка гибнет. Затем они открепляются от мишени и переходят на другую клетку, и так несколько раз. Кроме того Т-киллер может уничтожать клетку с помощью специальных токсических веществ или дает ей сигнал к апоптозу (запрограммированной клеточной гибели). Т-цитотоксические лимфоциты киллеры - Каждая клетка имеет один тип специфических рецепторов, распознающих единственный тип антигенов. Естественные или натуральные киллеры (NK-клетки), в основном, обладает теми же свойствами что и Т-цитотоксические лимфоцит, но для распознавания чужеродных антигенов они не использую специфические рецепторы, а реагирую на наиболее часто встречающиеся антигены. В результате этого они осуществляют свою функцию намного раньше, чем цитотоксические лимфоциты, и являются «первой линией» обороны организма. Иммунитет, опосредованный клетками. Противоинфекционный или противоопухолевый иммунный ответ, в котором антителам принадлежит не ведущая, а вспомогательная роль.

Слайд 48

48 Введение. Иммунная система. Взаимосвязь клеточного и гуморального иммунитета. Полностью разделить клеточный иммунитет и гуморальный невозможно: В инициации образования антител участвуют клетки, В некоторых реакциях клеточного иммунитета важную связующую функцию выполняют антитела. Не существует клеточного иммунитета без образования антител, которые способны различными путями модифицировать опосредованный клетками иммунный ответ. При скоординированном иммунном ответе происходит многосторонний обмен сигналами между различными типами вступающих в него лейкоцитов и тканевыми клетками. Существенную роль в работе иммунной системы играют так называемые дендритные (ветвистые) клетки, часть которых находится непосредственно под кожей и слизистой оболочкой человека. Такие клетки (антигенпредставляющие) захватывают микробы и вирусы, проникающие через слизистую, а затем переносят в лимфоузлы, где "представляют" их В- и Т- лимфоцитам, которые их атакуют. Т-лимфоциты способны выполнять свои функции только при определенных условиях и поддержке других клеток, таких как В-лимфоциты и различные фагоцитирующие клетки, в первую очередь макрофаги - большие по размерам клетки, поглощающие и переваривающие микробы и другие погибшие клетки, которые так же являются антигенпредставляющими. Макрофаги могут уничтожать инфицированные или измененные клетки, если на их поверхности прикрепились антитела (антитело-зависимая клеточная цитотоксичность) или поглощая их и переваривая в специальных фаголизасомах. Захват бактерий или антигенов существенно облегчается после опсонизации их комплементом или антителами. Ретикулоэндотелиальная (макрофагическая) система (РЭС). С овокупность защитных клеток в организме способных к фагоцитозу (гистиоциты соединительной ткани, моноциты крови, эндотелий капилляров, купферовские клетки печени). К РЭС относят клетки ретикулярной ткани, эндотелия синусоидов (расширенных капилляров) кроветворных и др. органов, а также все виды макрофагов, объединяемых на основании общего происхождения из стволовой кроветворной клетки в систему мононуклеарных (одноядерных) фагоцитов Функция - з ахватывают и переваривают бактерии и различные чужеродные или токсичные частицы, участвуют в кроветворении и выработке антител.

Слайд 49

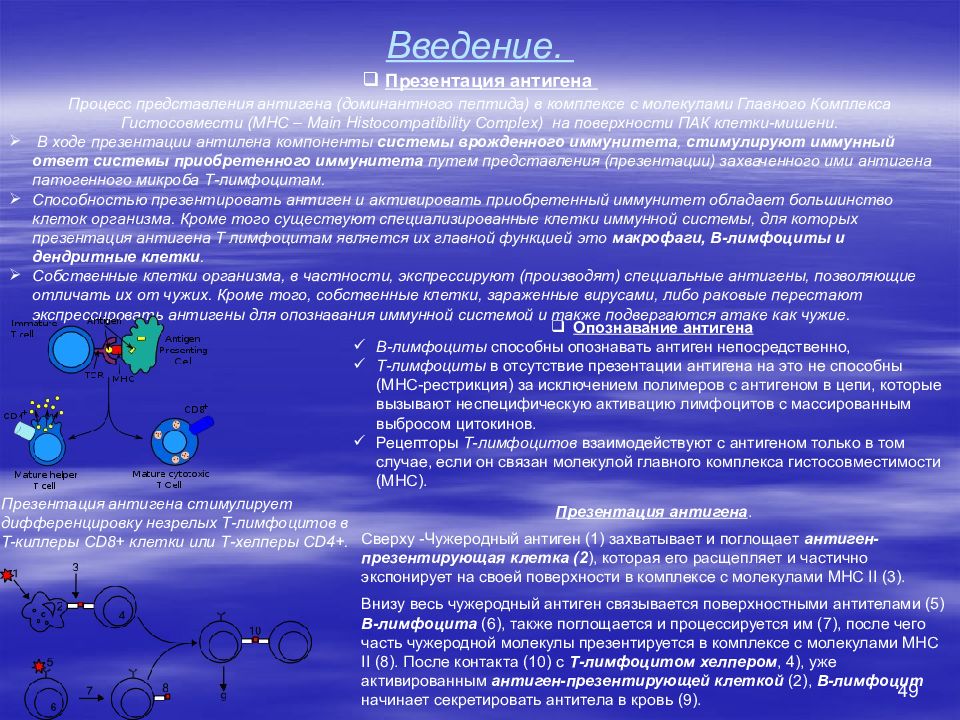

49 Введение. Презентация антигена Процесс представления антигена (доминантного пептида) в комплексе с молекулами Главного Комплекса Гистосовмести (МНС – Main Histocompatibility Complex) на поверхности П A К клетки-мишени. В ходе презентации антилена компоненты системы врожденного иммунитета, стимулируют иммунный ответ системы приобретенного иммунитета путем представления (презентации) захваченного ими антигена патогенного микроба Т-лимфоцитам. Способностью презентировать антиген и активировать приобретенный иммунитет обладает большинство клеток организма. Кроме того существуют специализированные клетки иммунной системы, для которых презентация антигена Т лимфоцитам является их главной функцией это макрофаги, В-лимфоциты и дендритные клетки. Собственные клетки организма, в частности, экспрессируют (производят) специальные антигены, позволяющие отличать их от чужих. Кроме того, собственные клетки, зараженные вирусами, либо раковые перестают экспрессировать антигены для опознавания иммунной системой и также подвергаются атаке как чужие. Презентация антигена. Сверху -Чужеродный антиген (1) захватывает и поглощает антиген-презентирующая клетка (2 ), которая его расщепляет и частично экспонирует на своей поверхности в комплексе с молекулами MHC II (3). Внизу весь чужеродный антиген связывается поверхностными антителами (5) В-лимфоцита (6), также поглощается и процессируется им (7), после чего часть чужеродной молекулы презентируется в комплексе с молекулами MHC II (8). После контакта (10) с Т-лимфоцитом хелпером, 4), уже активированным антиген-презентирующей клеткой (2), В-лимфоцит начинает секретировать антитела в кровь (9). Презентация антигена стимулирует дифференцировку незрелых Т-лимфоцитов в T- киллеры CD8+ клетки или Т-хелперы CD4+. Опознавание антигена В-лимфоциты способны опознавать антиген непосредственно, Т-лимфоциты в отсутствие презентации антигена на это не способны (MHC-рестрикция) за исключением полимеров с антигеном в цепи, которые вызывают неспецифическую активацию лимфоцитов с массированным выбросом цитокинов. Рецепторы Т-лимфоцитов взаимодействуют с антигеном только в том случае, если он связан молекулой главного комплекса гистосовместимости (MHC).

Слайд 50

50 Введение. Презентация антигена Главный Комплекс Гистосовместимости МНС- II и МНС- I Внутриклеточные антигены: класс I Если клетка заражена то МНС-1 синтезируются с вирусного генома реплицирующегося внутри клетки хозяина Либо с антигенов внутриклеточных паразитов С некоторых собственных белков здоровой клетки для опознавания клетки. Все цитоплазматические белки со временем обновляются, и часть их подвергается протеолизу до коротких пептидов в специальных структурах, протеасомах. Специальный белковый комплекс, транспортер, эндоплазматический ретикулум, где они ассоциируются с главным комплексом гистосовместимости (MHC) класса I и вместе с ним попадают на поверхность клетки. Молекулы MHC класса I презентируют Т-лимфоцитам киллерам. MHC класса I экспрессируется всеми клетками организма хозяина (кроме эритроцитов). T- киллеры способны индуцировать гибель собственных клеток организма в ответ на опознавание антигенных пептидов в комплексе с MHC -I, специфичных для клеток, зараженных вирусом, внутриклеточным паразитом или каким-либо еще способом поврежденных и неправильно функционирующих. Внеклеточные антигены: класс II Дендритные клетки (DC) фагоцитируют внеклеточные патогены, такие как бактерии, грибки, полимеры или токсины, Мигрируют в лимфатическую систему, подвергаются созреванию, теряют способность к фагоцитозу и вступают во взаимодействие с Т-лимфоцитами. В своих лизосомах DC процессируют (переваривают) фагоцитированные патогены, белки которых расщепляются до мелких пептидов. Оказавшись в лимфатическом узле, DC представляют эти пептиды на поверхности клетки в комплексе с МHC класса II. Их опознают Т-лимфоциты-хелперы CD4+. По сравнению с MHC класса I, экспрессия молекул MHC класса II существенно ограничена и характерна только для дендритных клеток, активированных макрофагов, В-лимфоцитов, в условиях воспалительного процесса. Молекула класса - I ( MHC -1 ) состоит из тяжелой цепи, включающей три домена: альфа1, альфа2 и альфа3, и одной легкой цепи - бета2-микроглобулина. Связывание антигенного пептида происходит в антиген- связывающей щели,образованной альфа-спиральными участками альфа1- и альфа2-доменов.

Слайд 51

51 Введение в технологию полимеров медико-биологического назначения Тема 7 Влияние полимеров на, систему гемостаза

Слайд 52

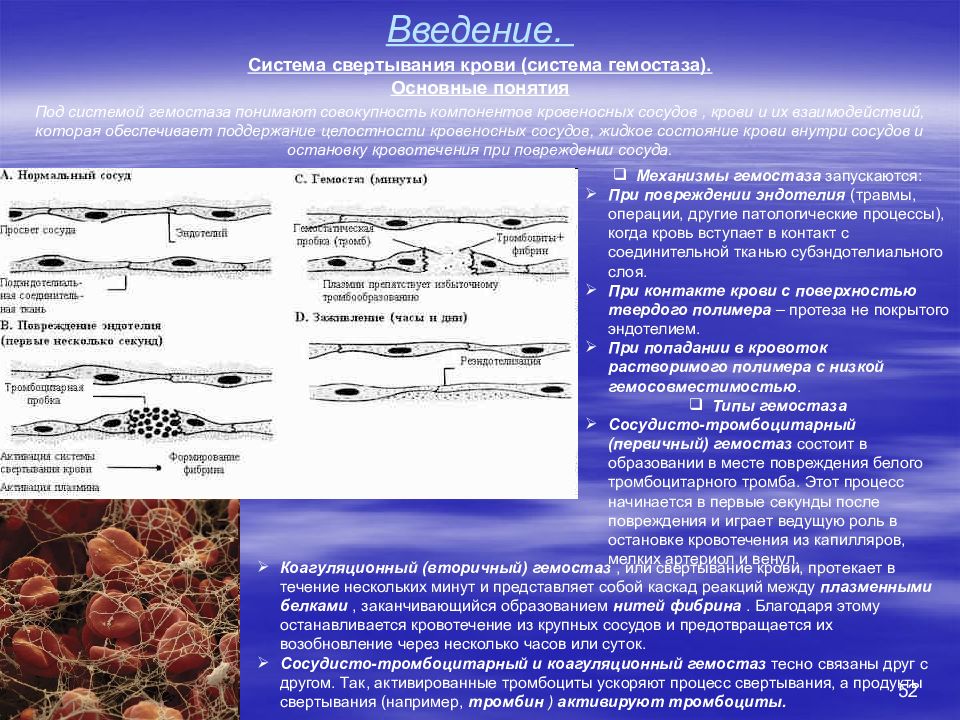

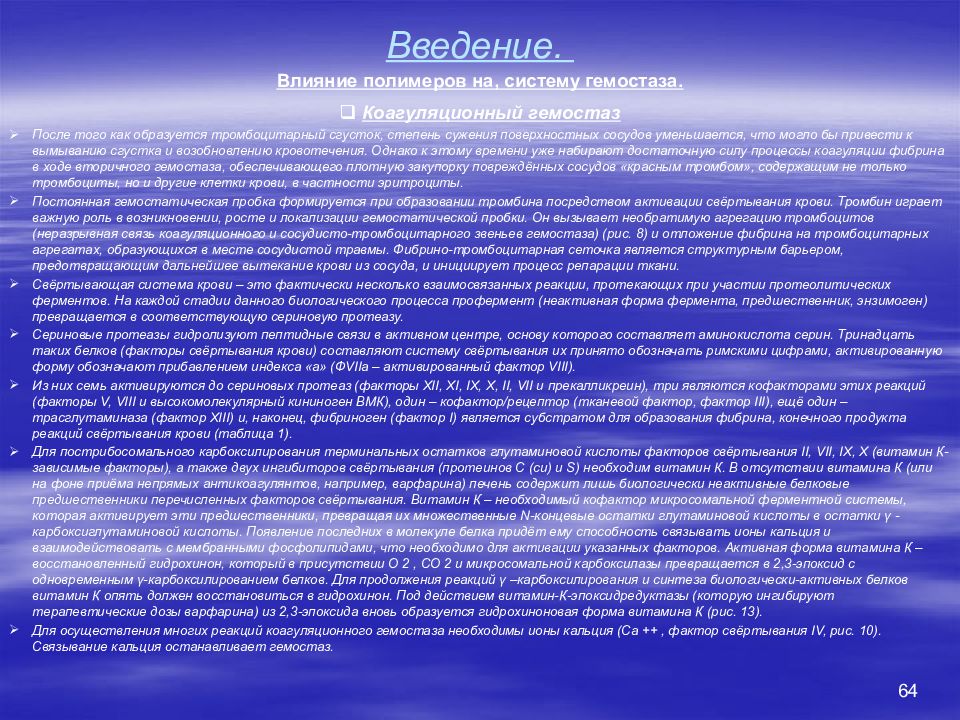

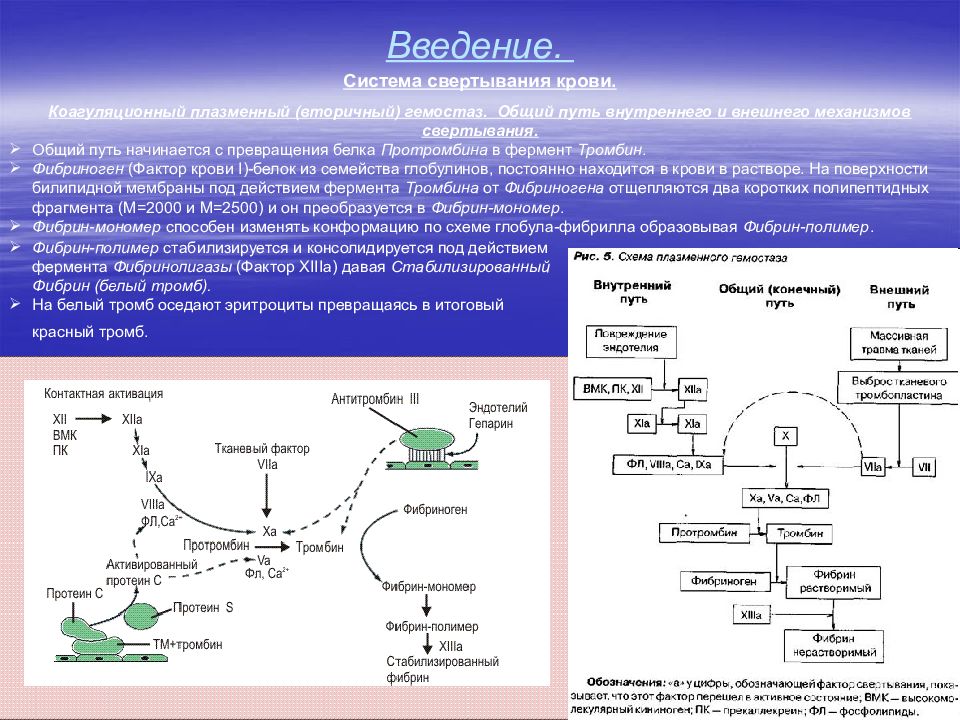

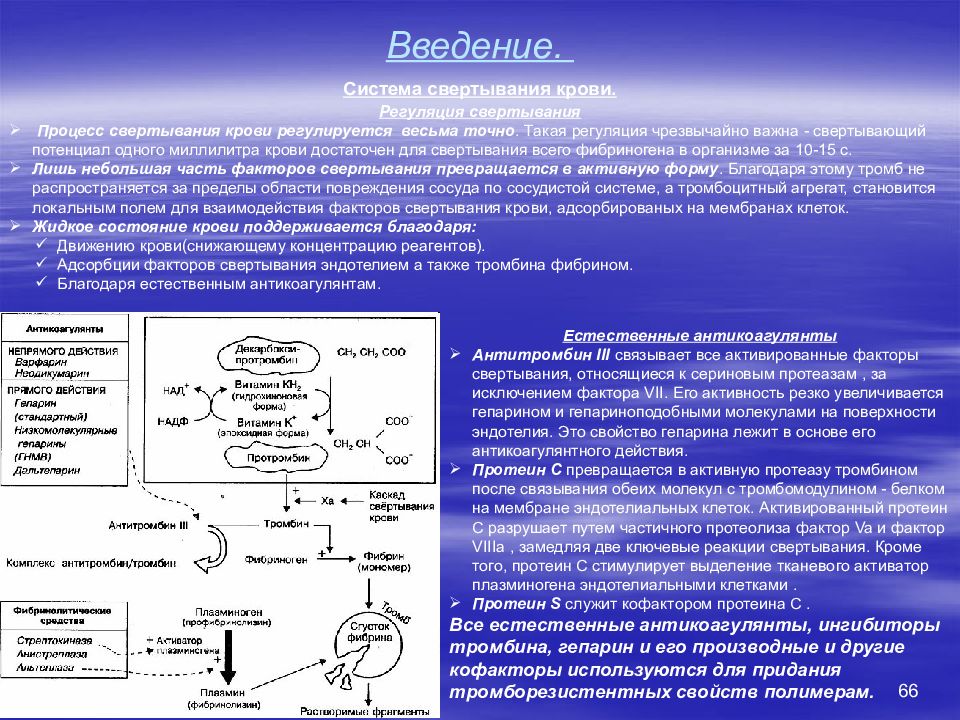

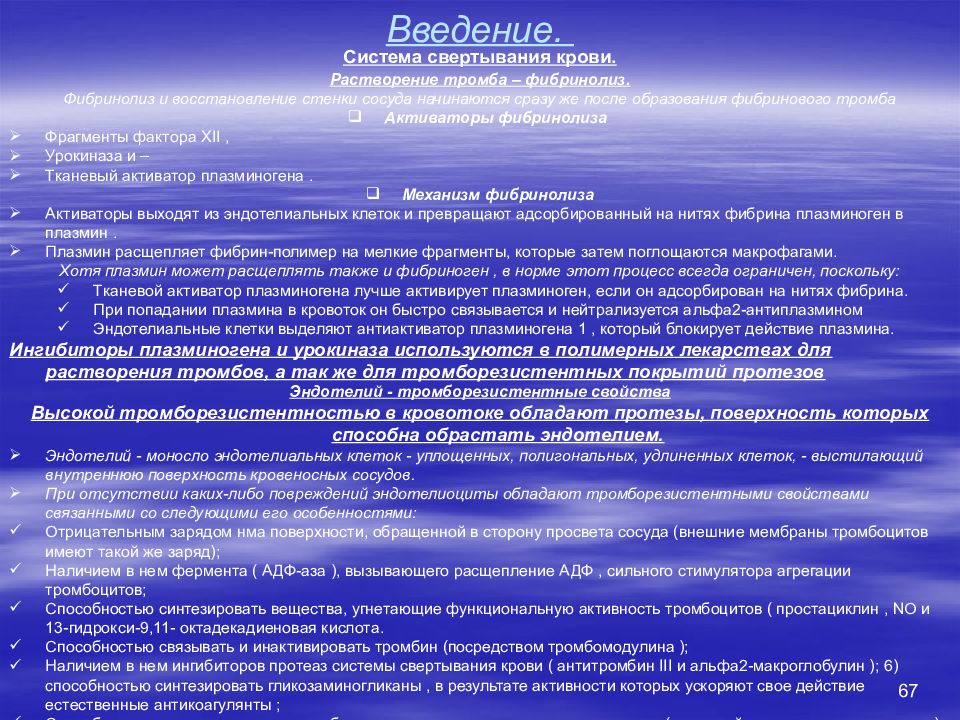

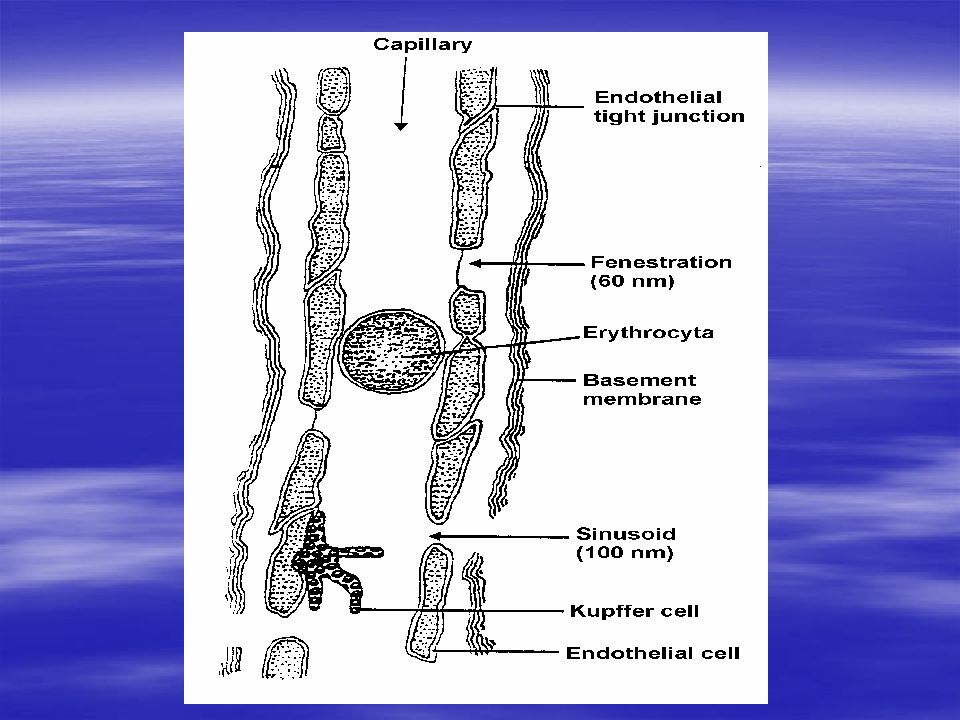

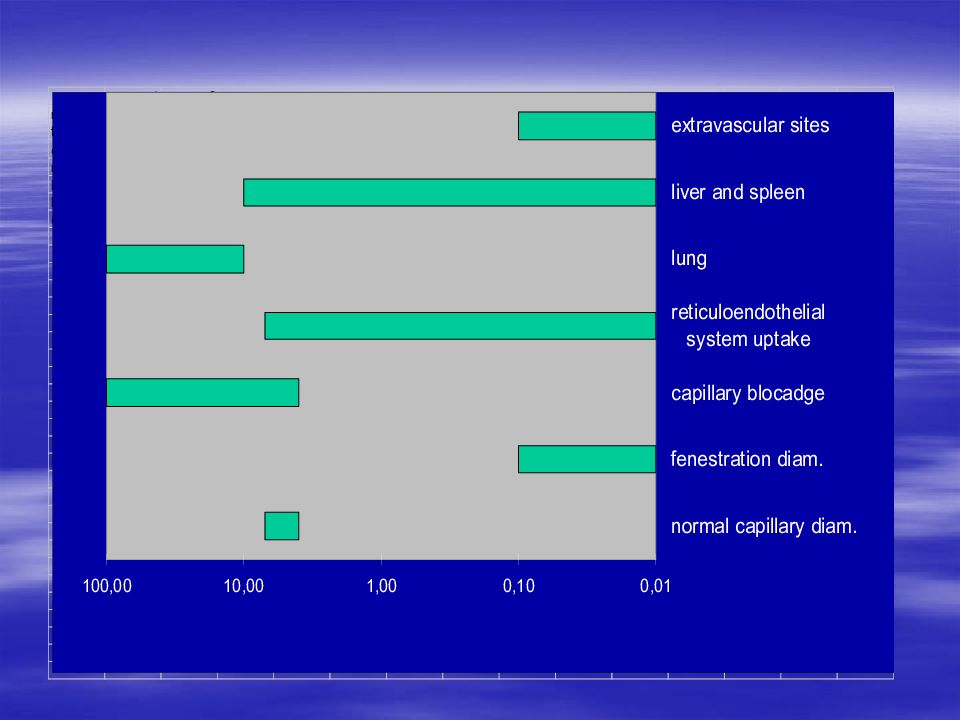

52 Введение. Система свертывания крови (система гемостаза). Основные понятия Под системой гемостаза понимают совокупность компонентов кровеносных сосудов, крови и их взаимодействий, которая обеспечивает поддержание целостности кровеносных сосудов, жидкое состояние крови внутри сосудов и остановку кровотечения при повреждении сосуда. Механизмы гемостаза запускаются: При повреждении эндотелия (травмы, операции, другие патологические процессы), когда кровь вступает в контакт с соединительной тканью субэндотелиального слоя. При контакте крови с поверхностью твердого полимера – протеза не покрытого эндотелием. При попадании в кровоток растворимого полимера с низкой гемосовместимостью. Типы гемостаза Сосудисто-тромбоцитарный (первичный) гемостаз состоит в образовании в месте повреждения белого тромбоцитарного тромба. Этот процесс начинается в первые секунды после повреждения и играет ведущую роль в остановке кровотечения из капилляров, мелких артериол и венул. Коагуляционный (вторичный) гемостаз, или свертывание крови, протекает в течение нескольких минут и представляет собой каскад реакций между плазменными белками, заканчивающийся образованием нитей фибрина. Благодаря этому останавливается кровотечение из крупных сосудов и предотвращается их возобновление через несколько часов или суток. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз тесно связаны друг с другом. Так, активированные тромбоциты ускоряют процесс свертывания, а продукты свертывания (например, тромбин ) активируют тромбоциты.

Слайд 53

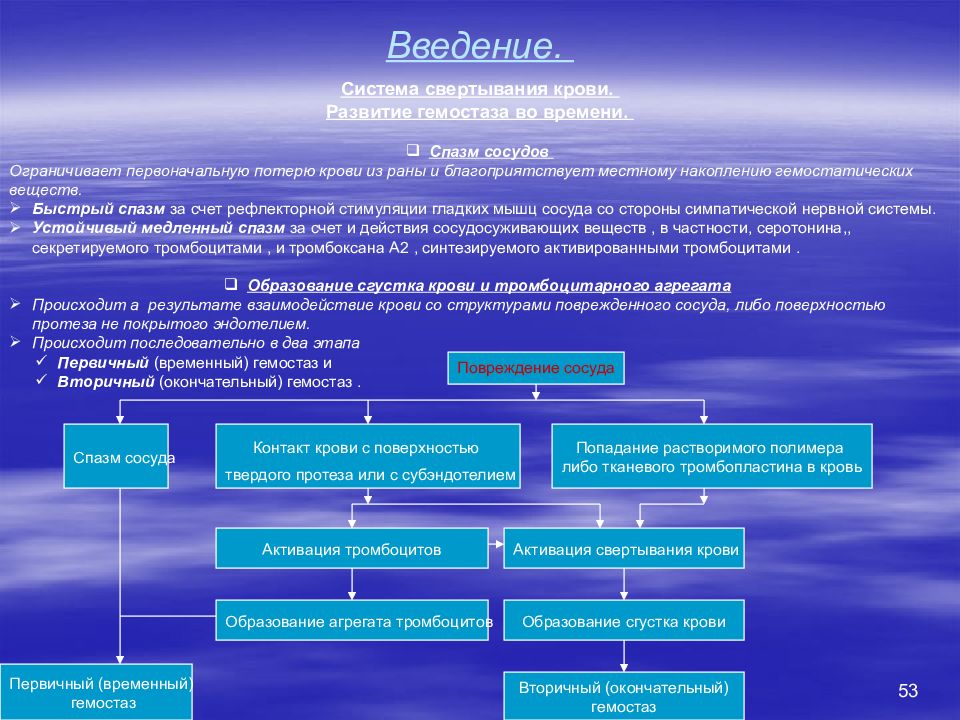

53 Введение. Система свертывания крови. Развитие гемостаза во времени. Спазм сосудов Ограничивает первоначальную потерю крови из раны и благоприятствует местному накоплению гемостатических веществ. Быстрый спазм за счет рефлекторной стимуляции гладких мышц сосуда со стороны симпатической нервной системы. Устойчивый медленный спазм за счет и действия сосудосуживающих веществ, в частности, серотонина,, секретируемого тромбоцитами, и тромбоксана А2, синтезируемого активированными тромбоцитами. Образование сгустка крови и тромбоцитарного агрегата Происходит а результате взаимодействие крови со структурами поврежденного сосуда, либо поверхностью протеза не покрытого эндотелием. Происходит последовательно в два этапа Первичный (временный) гемостаз и Вторичный (окончательный) гемостаз. Повреждение сосуда Спазм сосуда Контакт крови с поверхностью твердого протеза или с субэндотелием Попадание растворимого полимера либо тканевого тромбопластина в кровь Образование сгустка крови Вторичный (окончательный) гемостаз Активация тромбоцитов Активация свертывания крови Образование агрегата тромбоцитов Первичный (временный) гемостаз

Слайд 54

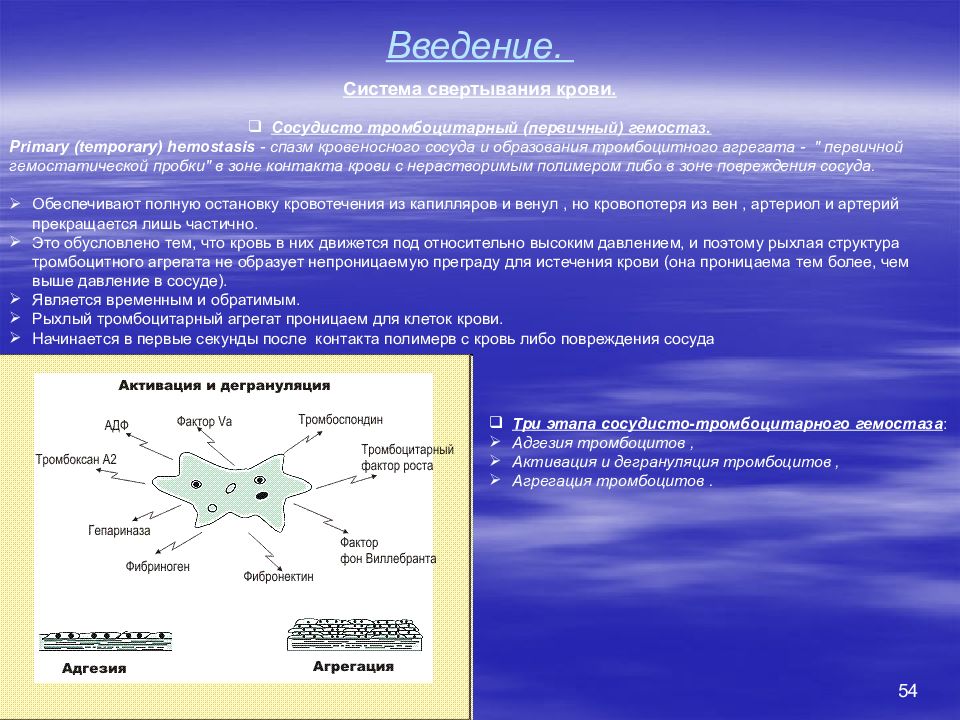

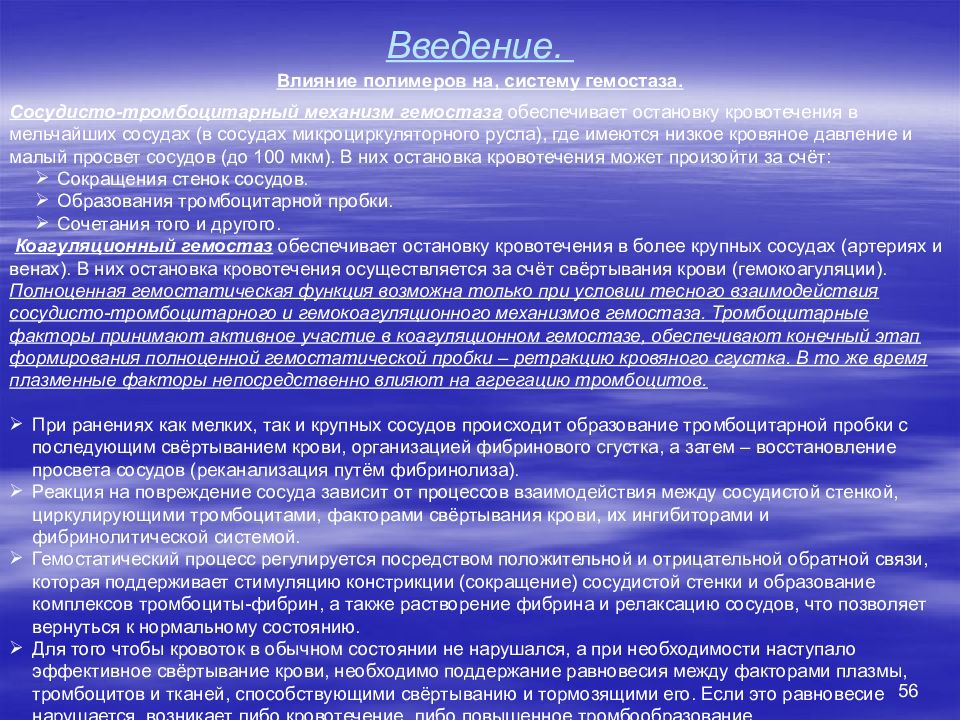

54 Введение. Система свертывания крови. Сосудисто тромбоцитарный (первичный) гемостаз. Primary (temporary) hemostasis - спазм кровеносного сосуда и образования тромбоцитного агрегата - " первичной гемостатической пробки" в зоне контакта крови с нерастворимым полимером либо в зоне повреждения сосуда. Обеспечивают полную остановку кровотечения из капилляров и венул, но кровопотеря из вен, артериол и артерий прекращается лишь частично. Это обусловлено тем, что кровь в них движется под относительно высоким давлением, и поэтому рыхлая структура тромбоцитного агрегата не образует непроницаемую преграду для истечения крови (она проницаема тем более, чем выше давление в сосуде). Является временным и обратимым. Рыхлый тромбоцитарный агрегат проницаем для клеток крови. Начинается в первые секунды после контакта полимерв с кровь либо повреждения сосуда Три этапа сосудисто-тромбоцитарного гемостаза : Адгезия тромбоцитов, Активация и дегрануляция тромбоцитов, Агрегация тромбоцитов.

Слайд 55

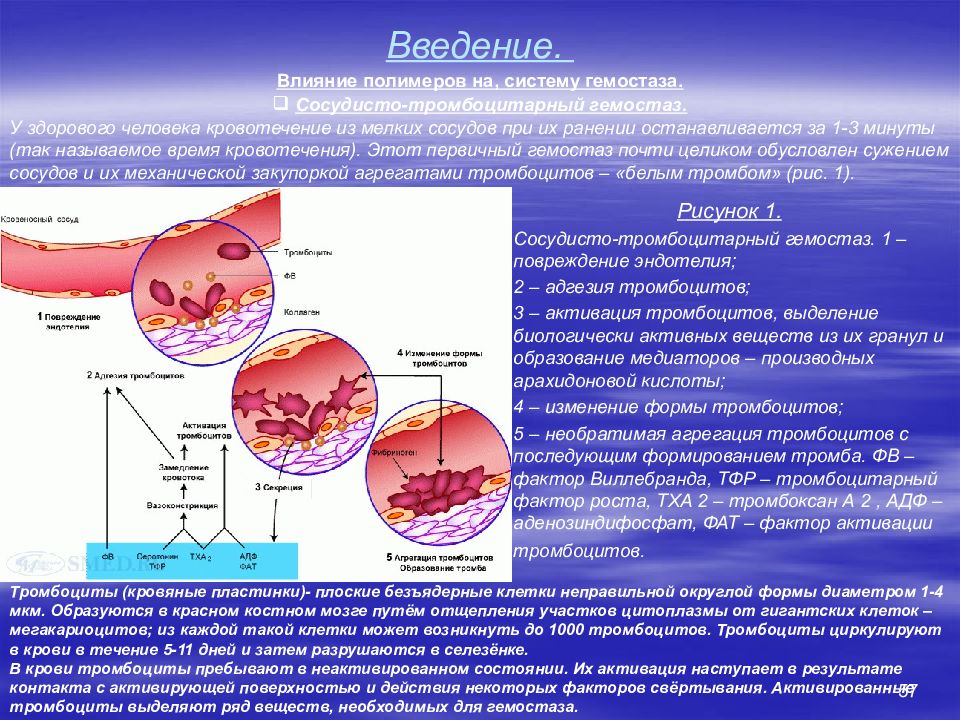

55 Введение. Основные механизмы деятельности системы регуляции агрегатного состояния крови: Механизмы гемостаза (их несколько) обеспечивают остановку кровотечения. Механизмы антисвёртывания поддерживают жидкое состояние крови. Механизмы фибринолиза обеспечивают растворение тромба (кровяного сгустка) и восстановление просвета сосуда (реканализацию). В обычном состоянии слегка преобладают противосвёртывающие механизмы, однако при необходимости предотвратить кровопотерю физиологический баланс быстро смещается в сторону прокоагулянтов. Если этого не происходит, развивается повышенная кровоточивость (геморрагические диатезы), преобладание прокоагулянтной активности крови чревато развитием тромбозов и эмболий. Три группы причин, ведущих к развитию тромбоза (триада Вирхова): Повреждение сосудистой стенки (имплантация полимера – контакт нерастворимого полимера с кровью). Изменение состава крови (введение в кровь водорастворимого полимера). Замедление кровотока (стаз в результате воспаления при контакте имплантата с кровью). В структуре артериальных тромбозов преобладает первая причина (атеросклероз); Замедление кровотока и преобладание прокоагулянтных факторов – основные причины венозных тромбозов. Различают два механизма гемостаза: Сосудисто-тромбоцитарный (микроциркуляторный, первичный). Коагуляционный (вторичный, свёртывание крови). Влияние полимеров на систему гемостаза.

Слайд 56

56 Введение. Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза обеспечивает остановку кровотечения в мельчайших сосудах (в сосудах микроциркуляторного русла), где имеются низкое кровяное давление и малый просвет сосудов (до 100 мкм). В них остановка кровотечения может произойти за счёт: Сокращения стенок сосудов. Образования тромбоцитарной пробки. Сочетания того и другого. Коагуляционный гемостаз обеспечивает остановку кровотечения в более крупных сосудах (артериях и венах). В них остановка кровотечения осуществляется за счёт свёртывания крови (гемокоагуляции). Полноценная гемостатическая функция возможна только при условии тесного взаимодействия сосудисто-тромбоцитарного и гемокоагуляционного механизмов гемостаза. Тромбоцитарные факторы принимают активное участие в коагуляционном гемостазе, обеспечивают конечный этап формирования полноценной гемостатической пробки – ретракцию кровяного сгустка. В то же время плазменные факторы непосредственно влияют на агрегацию тромбоцитов. При ранениях как мелких, так и крупных сосудов происходит образование тромбоцитарной пробки с последующим свёртыванием крови, организацией фибринового сгустка, а затем – восстановление просвета сосудов (реканализация путём фибринолиза). Реакция на повреждение сосуда зависит от процессов взаимодействия между сосудистой стенкой, циркулирующими тромбоцитами, факторами свёртывания крови, их ингибиторами и фибринолитической системой. Гемостатический процесс регулируется посредством положительной и отрицательной обратной связи, которая поддерживает стимуляцию констрикции (сокращение) сосудистой стенки и образование комплексов тромбоциты-фибрин, а также растворение фибрина и релаксацию сосудов, что позволяет вернуться к нормальному состоянию. Для того чтобы кровоток в обычном состоянии не нарушался, а при необходимости наступало эффективное свёртывание крови, необходимо поддержание равновесия между факторами плазмы, тромбоцитов и тканей, способствующими свёртыванию и тормозящими его. Если это равновесие нарушается, возникает либо кровотечение, либо повышенное тромбообразование. Влияние полимеров на, систему гемостаза.

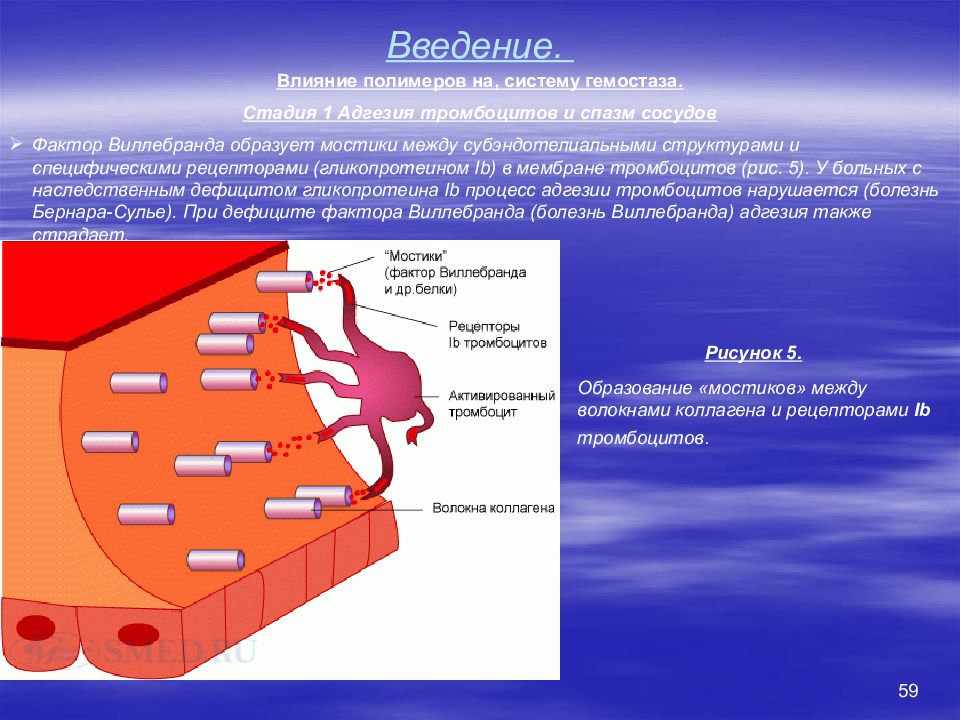

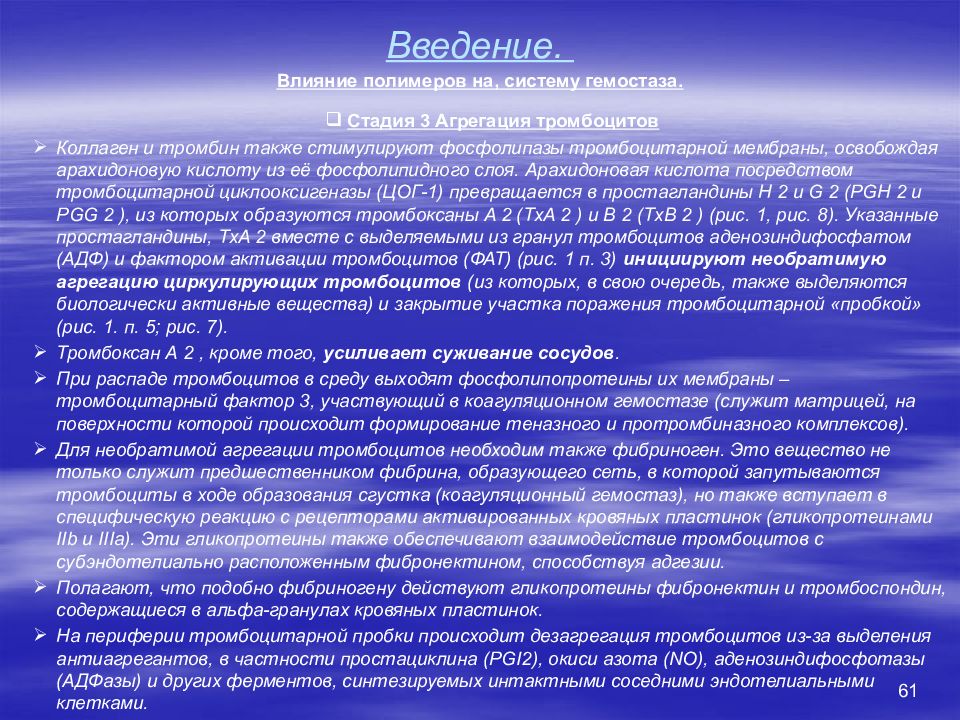

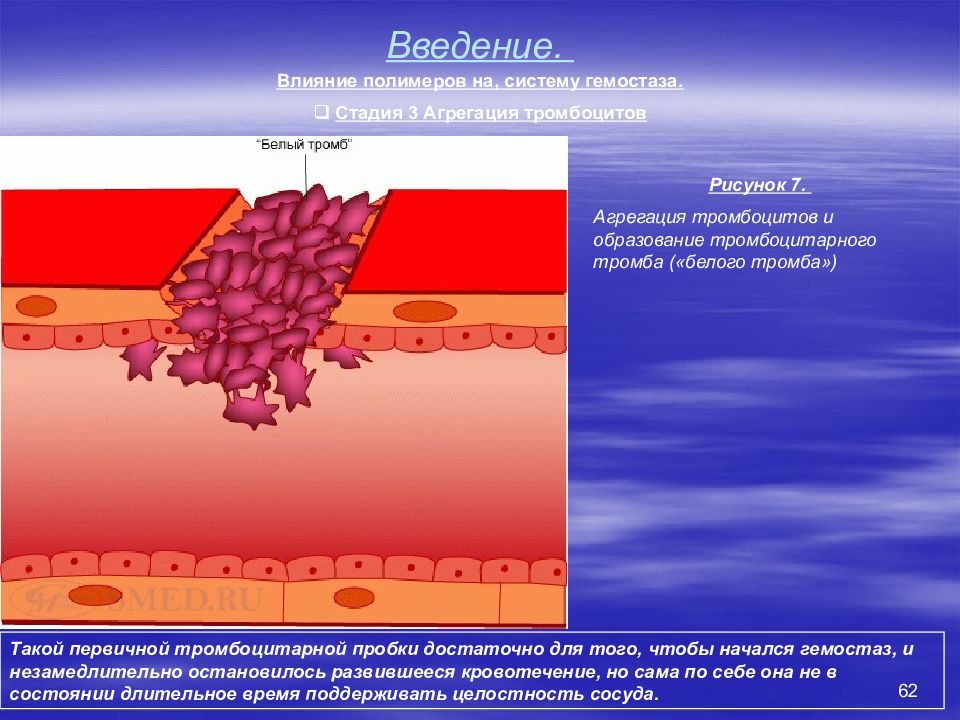

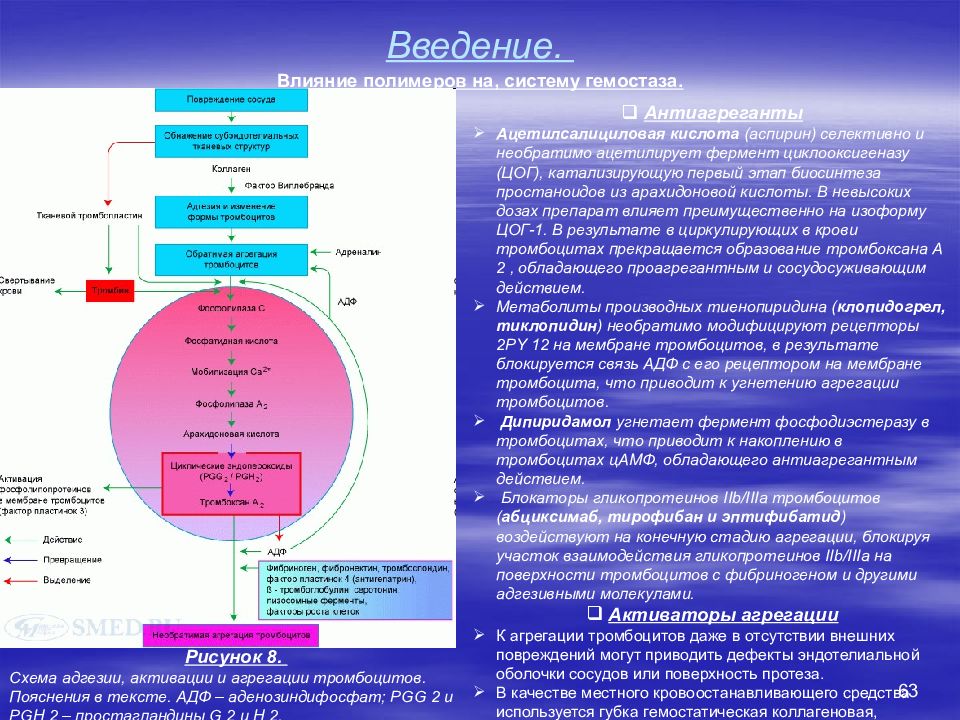

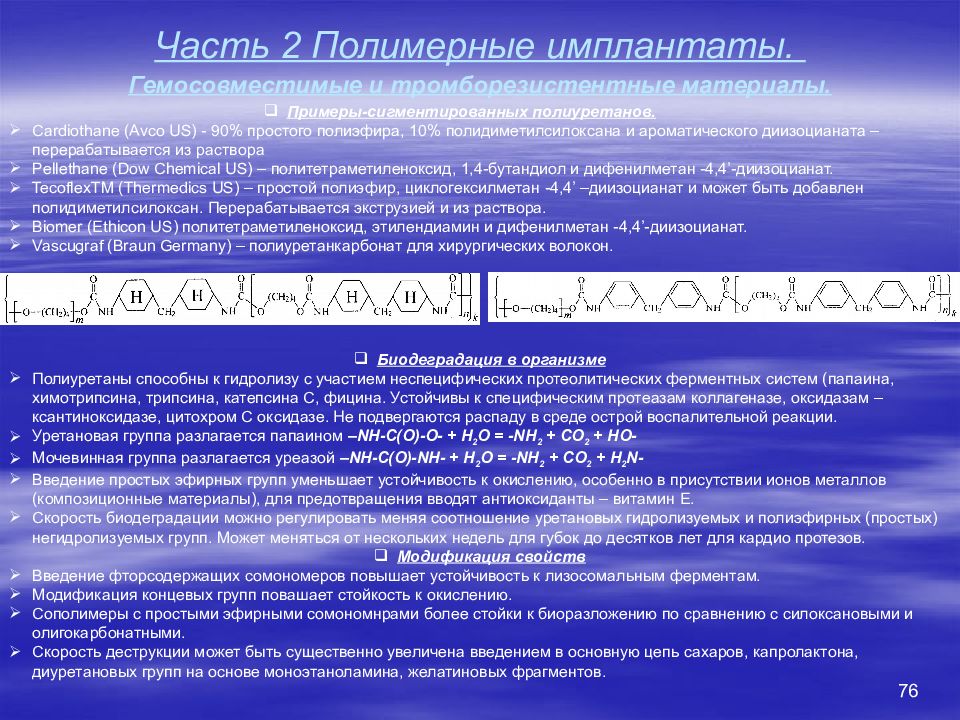

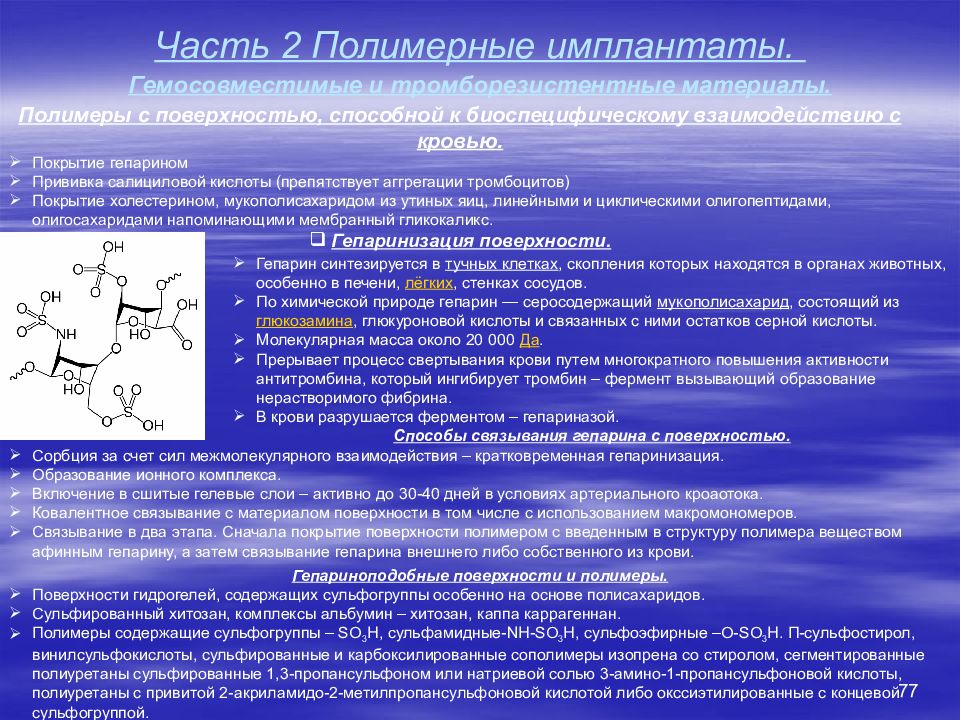

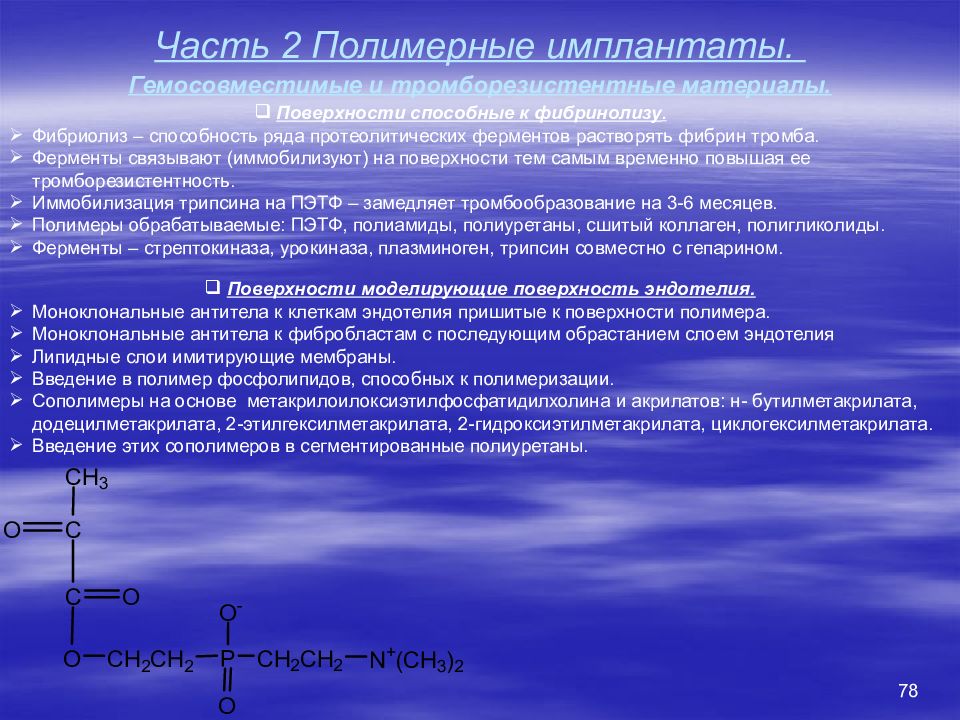

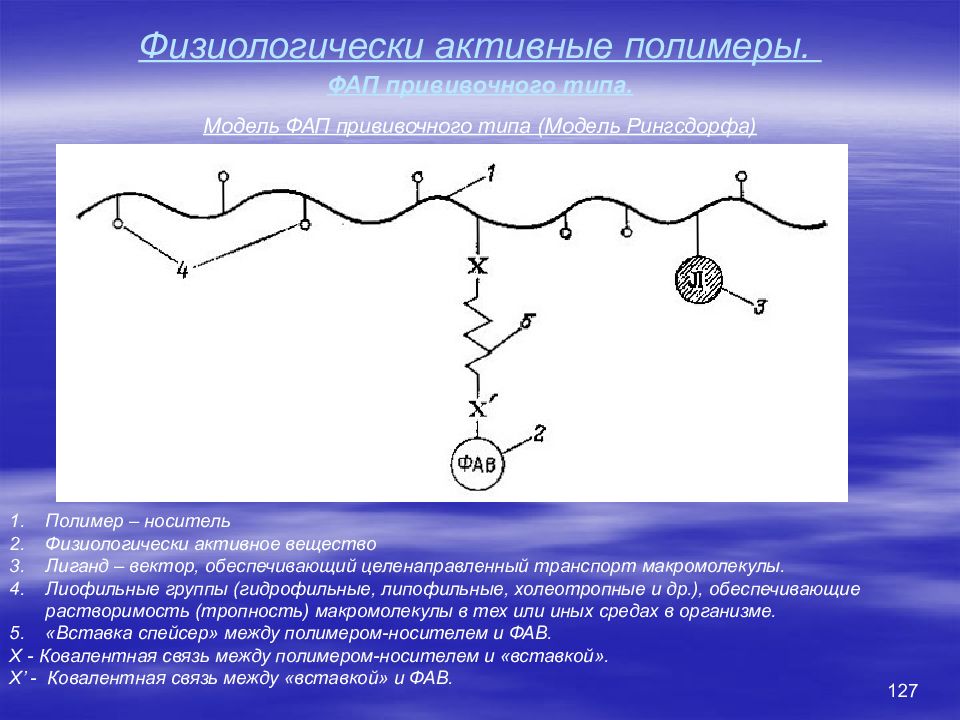

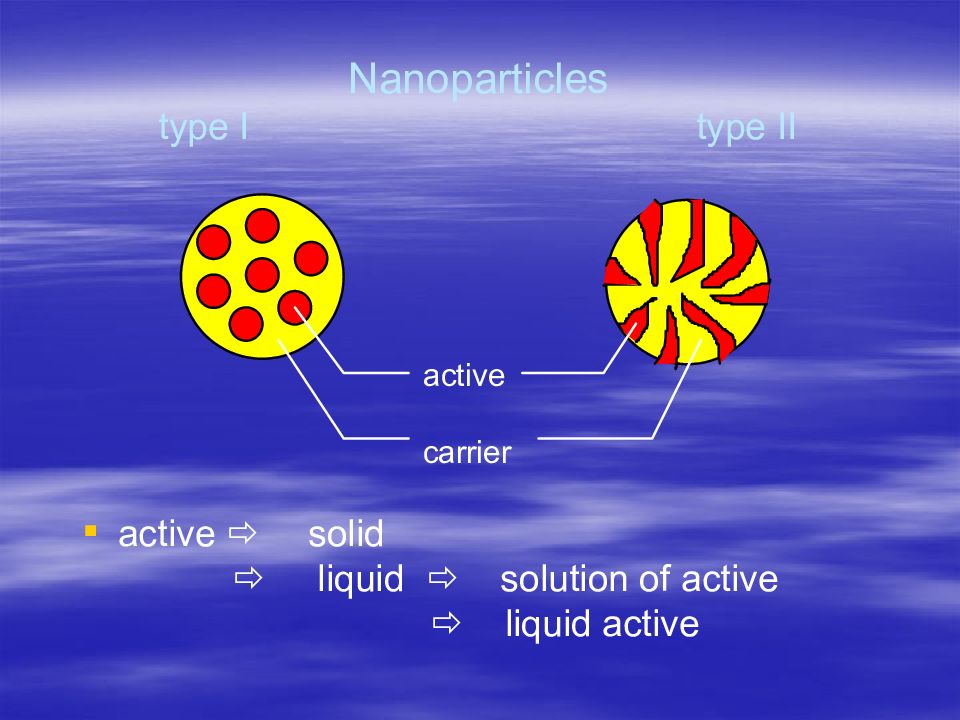

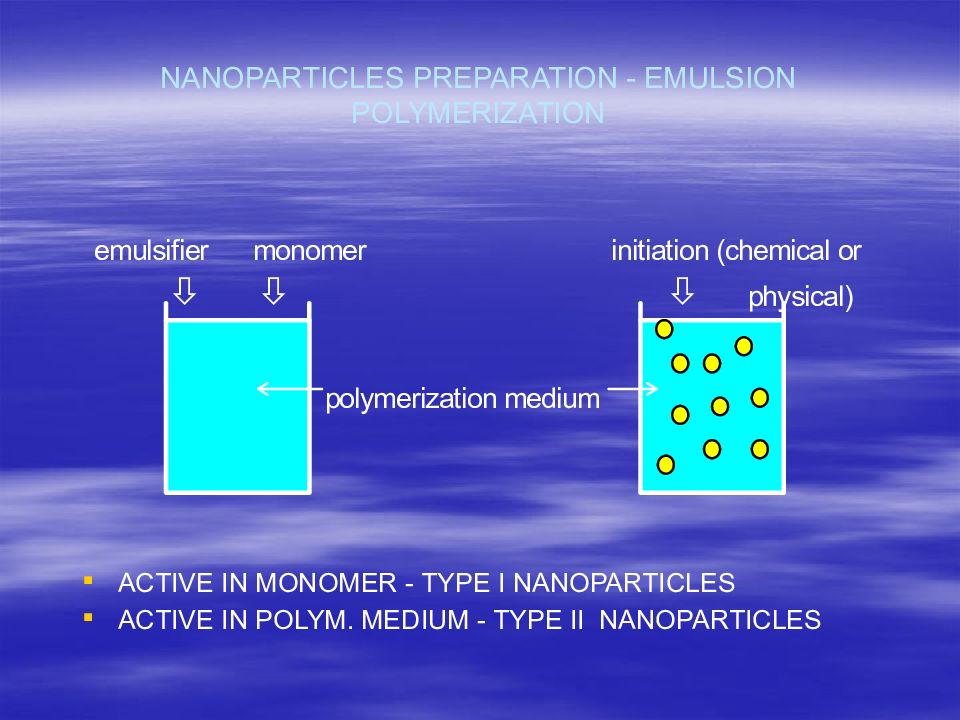

Слайд 57