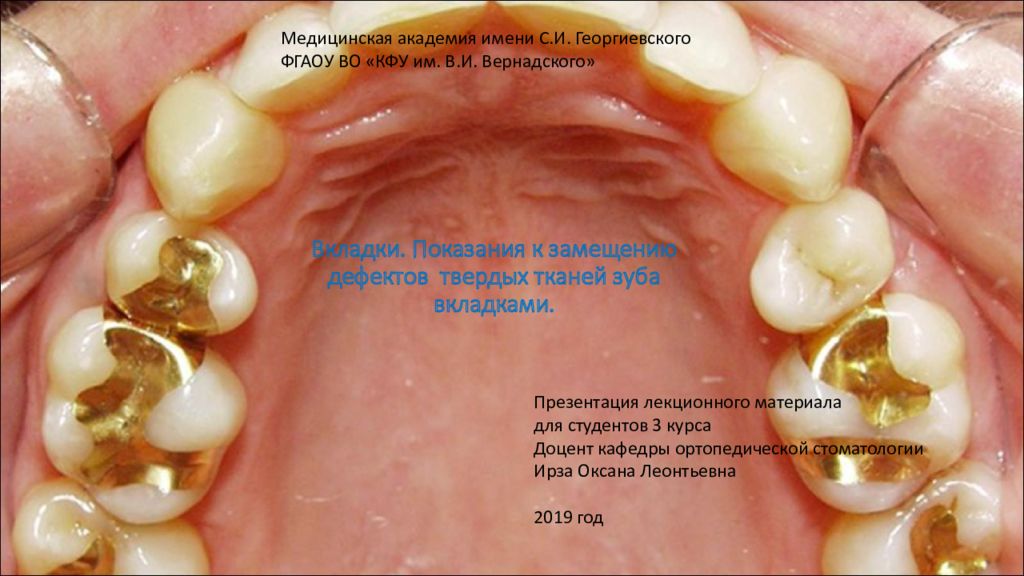

Первый слайд презентации: Вкладки. Показания к замещению дефектов твердых тканей зуба вкладками

Презентация лекционного материала для студентов 3 курса Доцент кафедры ортопедической стоматологии Ирза Оксана Леонтьевна 2019 год Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

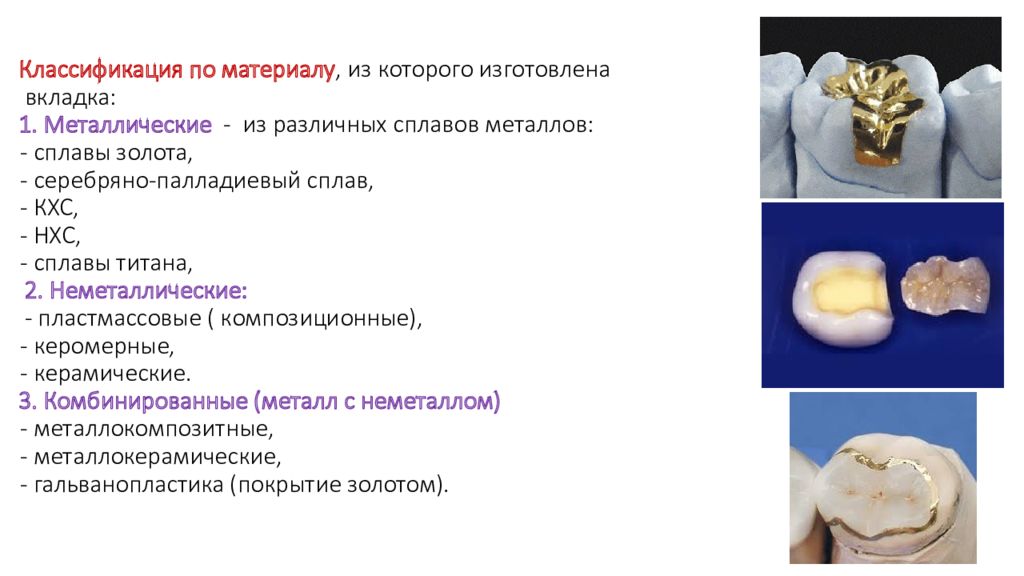

Слайд 2

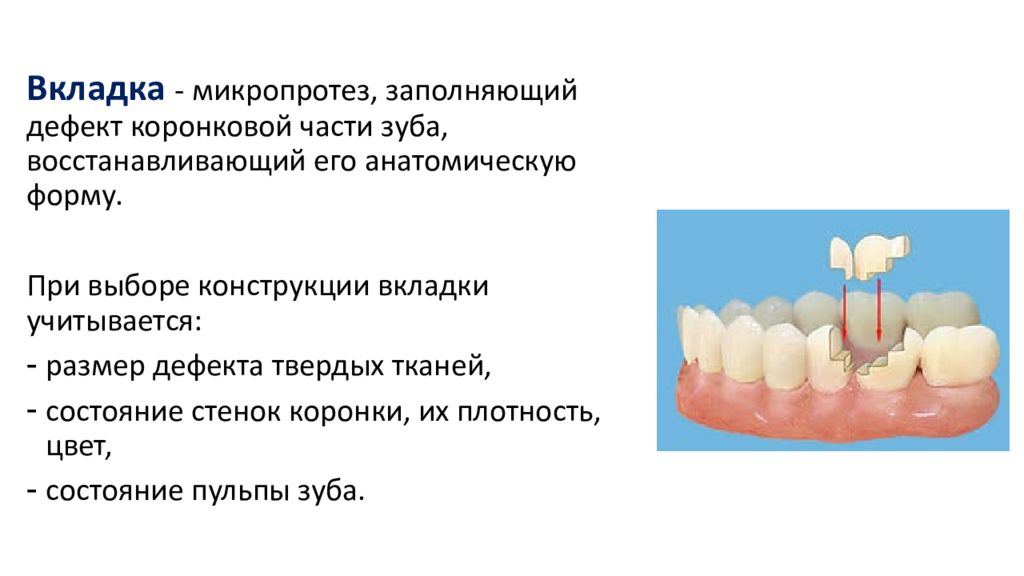

Вкладка - микропротез, заполняющий дефект коронковой части зуба, восстанавливающий его анатомическую форму. При выборе конструкции вкладки учитывается: размер дефекта твердых тканей, состояние стенок коронки, их плотность, цвет, состояние пульпы зуба.

Слайд 3

Классификация полостей под вкладки по локализации ( Боянов Б., 1960): • О - полости на окклюзионной (жевательной поверхности); • М - полости на медиальной поверхности; • Д - полости на дистальной поверхности; • МО - полости, одновременно охватывающие медиальную и окклюзионную поверхности; • МОД - полости, локализующиеся на медиальной, окклюзионной и дистальной поверхностях.

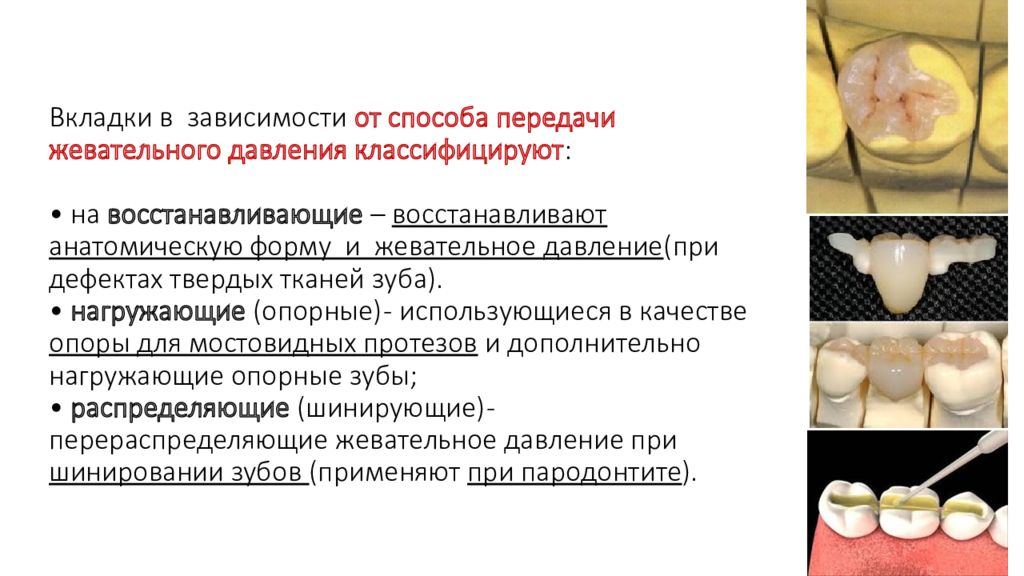

Слайд 8: Показания к применению вкладок (общие): 1) как самостоятельные конструкции для восстановления формы, функции, эстетики разрушенных коронок зубов (при значениях ИРОПЗ от 0,3 до 0,6): - при кариозных поражениях, особенно в тех случаях, когда пломбирование зубов неэффективно; - при дефектах твердых тканей некариозного происхождения (клиновидных дефектах, повышенного стирания твердых тканей, травматических дефектах); 2) как элементы штифтовых зубов или искусственной культи со штифтом; 3) как опорные элементы мостовидных протезов небольшой протяженности (не более 1-2 удаленных зубов); 4) как элементы шинирующих конструкций при лечении заболеваний пародонта

Слайд 9: Противопоказания к применению вкладок: • кариозные полости небольших размеров (при значениях ИРОПЗ менее 0,3); • значительное разрушение коронковой части зуба при значениях ИРОПЗ более 0,6; • зубы с неполноценными (хрупкими, дискальцинированными) твердыми тканями; • зубы с плохо доступными полостями

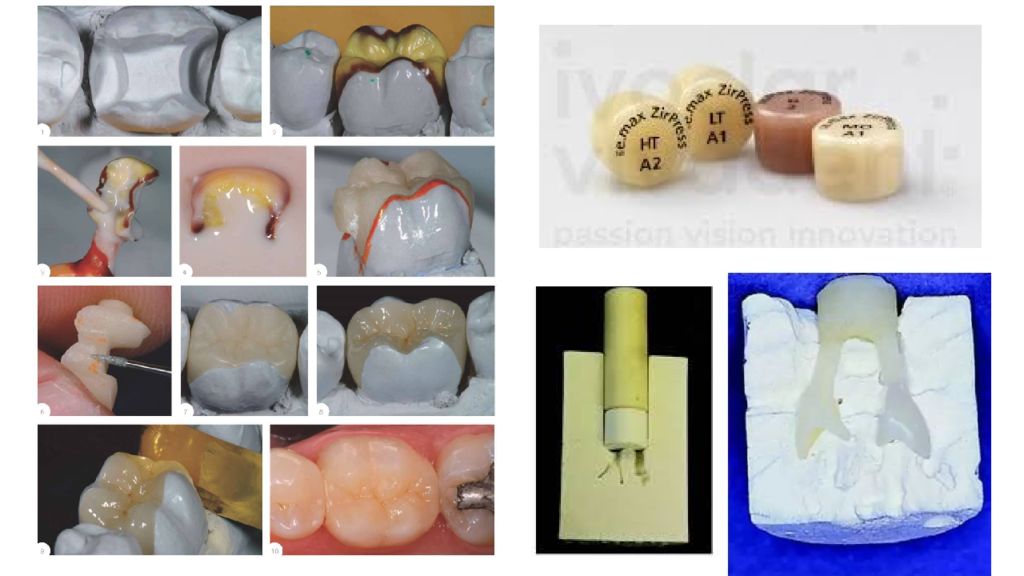

Слайд 10: Алгоритм одонтопрепарирования под вкладки складывается из следующих этапов: — обезболивание; — раскрытие кариозной полости; — некротомия; — формирование полости; — финирование краев сформированной полости

Слайд 11: Требования к препарированию твердых тканей зубов под вкладки: - Препарирование должно проводиться прерывисто, хорошо центрированными, острыми инструментами, под полноценным воздушно-водяным охлаждением (50 мл/мин). Температура воды не должна превышать 35 °С. - При препарировании необходимо соблюдать скоростные режимы препарирования для эмали и дентина. - Для предупреждения развития вторичного кариеса необходимо контролировать качество удаления инфицированного дентина (кариесмаркеры). - Для защиты препарированного дентина применяются десенситайзеры ( от англ. desitizer- снижающий чувствительность)- это класс материалов, принцип действия которых основан на запечатывании дентинных канальцев различными способами ( “AquaPrep F” BISCO, “Десенсил- ВладМиВА”). - После препарирования до следующего посещения обязательно закрытие полости временной пломбой

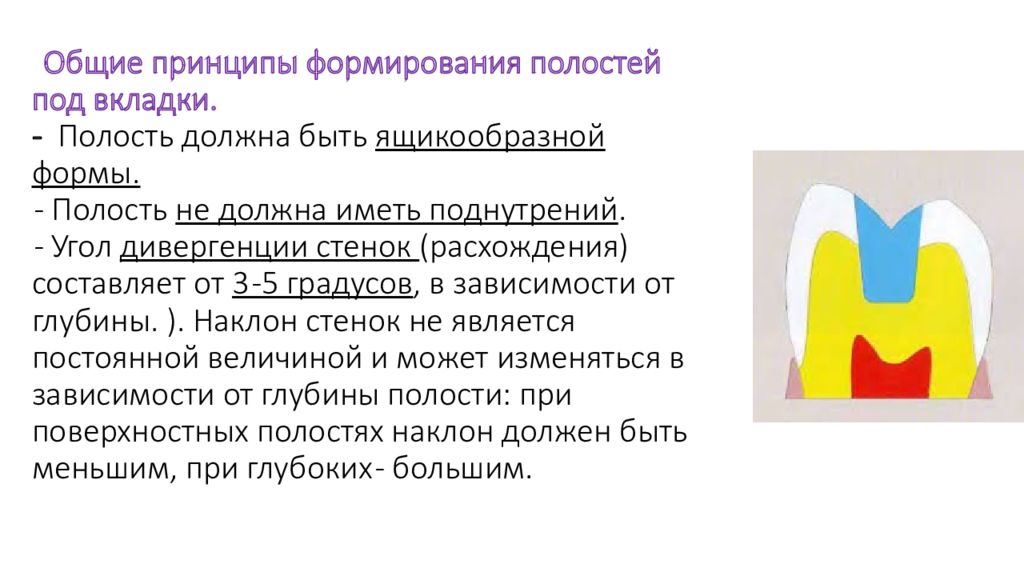

Слайд 12: Общие принципы формирования полостей под вкладки. - Полость должна быть ящикообразной формы. - Полость не должна иметь поднутрений. - Угол дивергенции стенок (расхождения) составляет от 3 -5 градусов, в зависимости от глубины. ). Наклон стенок не является постоянной величиной и может изменяться в зависимости от глубины полости: при поверхностных полостях наклон должен быть меньшим, при глубоких - большим

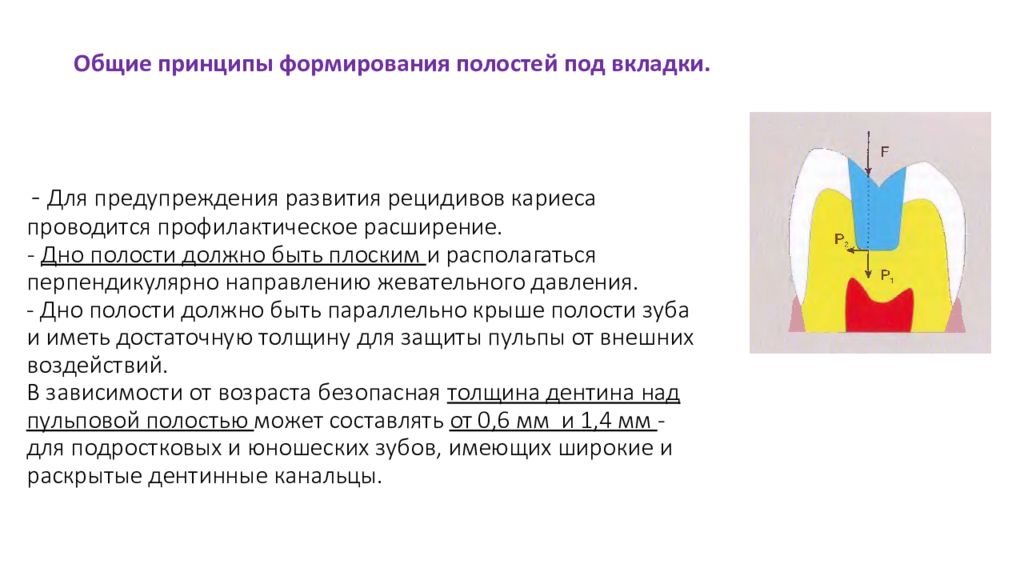

Слайд 13: Для предупреждения развития рецидивов кариеса проводится профилактическое расширение. - Дно полости должно быть плоским и располагаться перпендикулярно направлению жевательного давления. - Дно полости должно быть параллельно крыше полости зуба и иметь достаточную толщину для защиты пульпы от внешних воздействий. В зависимости от возраста безопасная толщина дентина над пульповой полостью может составлять от 0,6 мм и 1,4 мм - для подростковых и юношеских зубов, имеющих широкие и раскрытые дентинные канальцы

Общие принципы формирования полостей под вкладки.

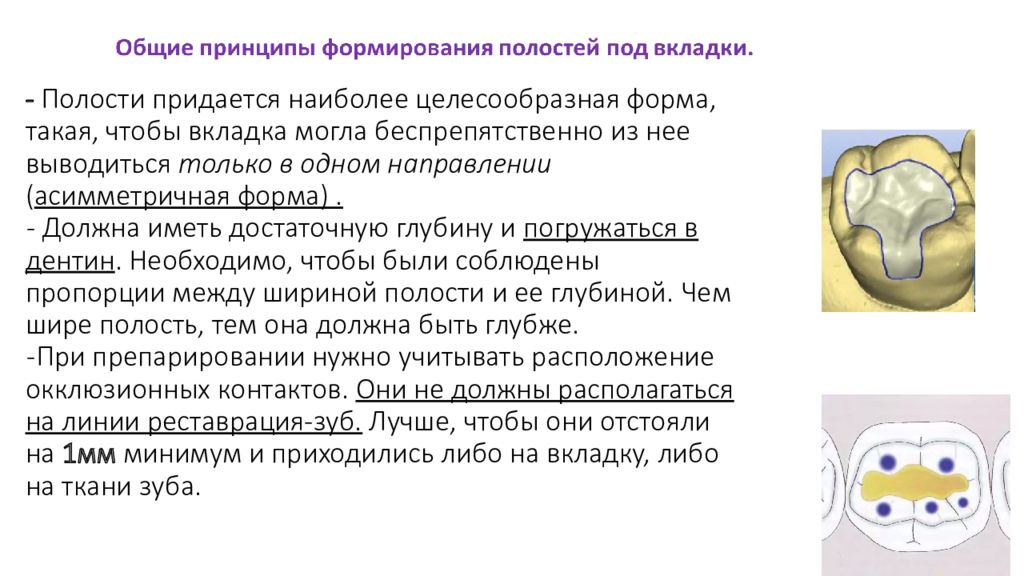

Слайд 14: Полости придается наиболее целесообразная форма, такая, чтобы вкладка могла беспрепятственно из нее выводиться только в одном направлении ( асимметричная форма). - Должна иметь достаточную глубину и погружаться в дентин. Необходимо, чтобы были соблюдены пропорции между шириной полости и ее глубиной. Чем шире полость, тем она должна быть глубже. -При препарировании нужно учитывать расположение окклюзионных контактов. Они не должны располагаться на линии реставрация-зуб. Лучше, чтобы они отстояли на 1мм минимум и приходились либо на вкладку, либо на ткани зуба

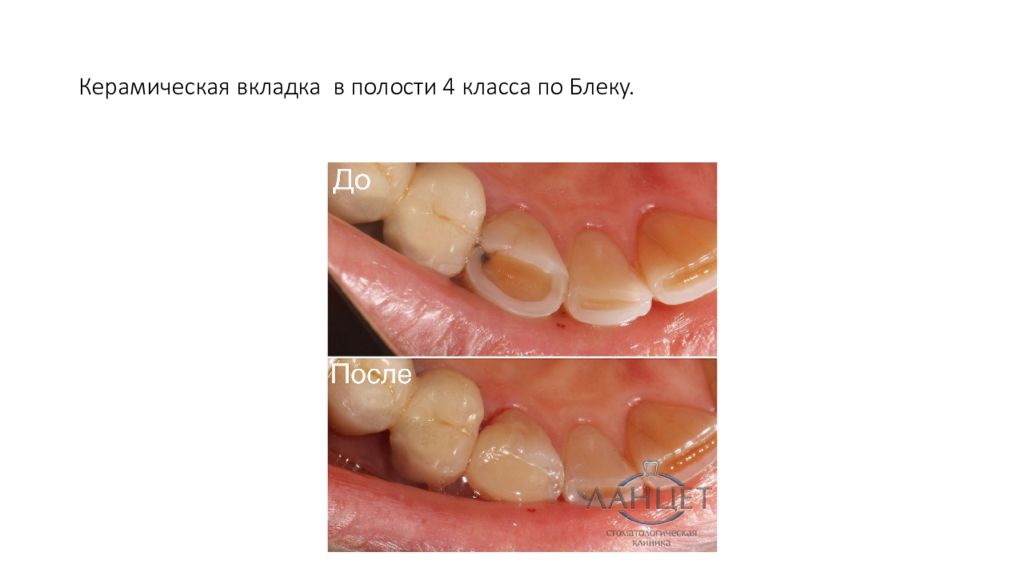

Слайд 15: Методика одонтопрепарирования под вкладку в каждом конкретном случае будет отличаться и зависить от ее локализации (класса по Блеку) и используемого материала для изготовления вкладки

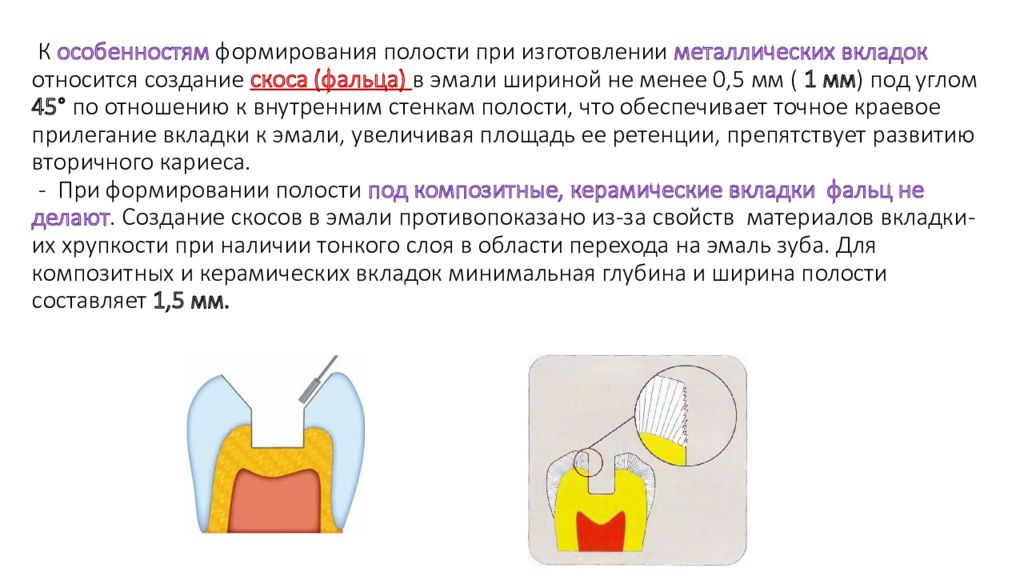

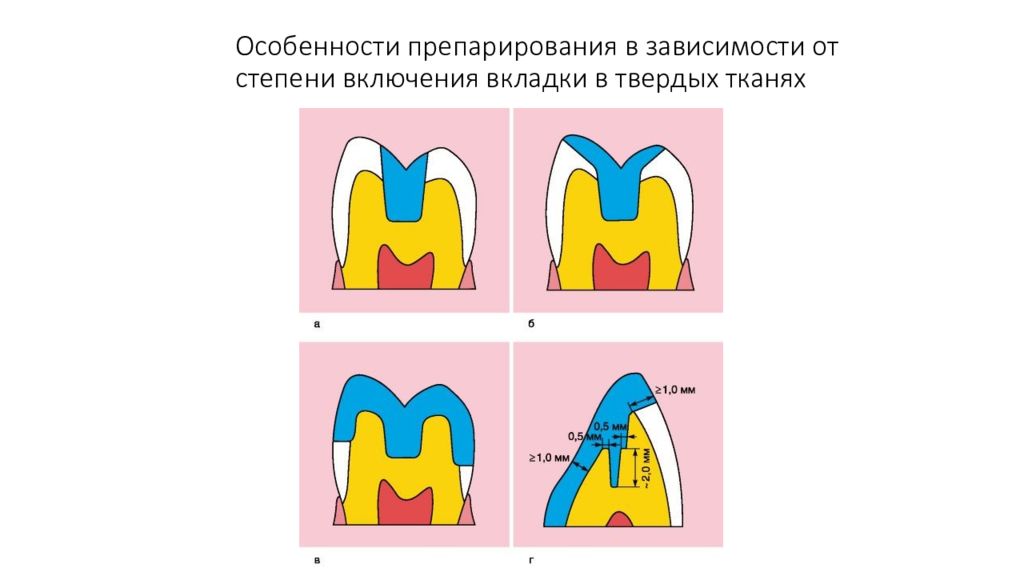

Слайд 16: К особенностям формирования полости при изготовлении металлических вкладок относится создание скоса (фальца) в эмали шириной не менее 0,5 мм ( 1 мм ) под углом 45° по отношению к внутренним стенкам полости, что обеспечивает точное краевое прилегание вкладки к эмали, увеличивая площадь ее ретенции, препятствует развитию вторичного кариеса. - При формировании полости под композитные, керамические вкладки фальц не делают. C оздание скосов в эмали противопоказано из-за свойств материалов вкладки - их хрупкости при наличии тонкого слоя в области перехода на эмаль зуба. Для композитных и керамических вкладок минимальная глубина и ширина полости составляет 1,5 мм

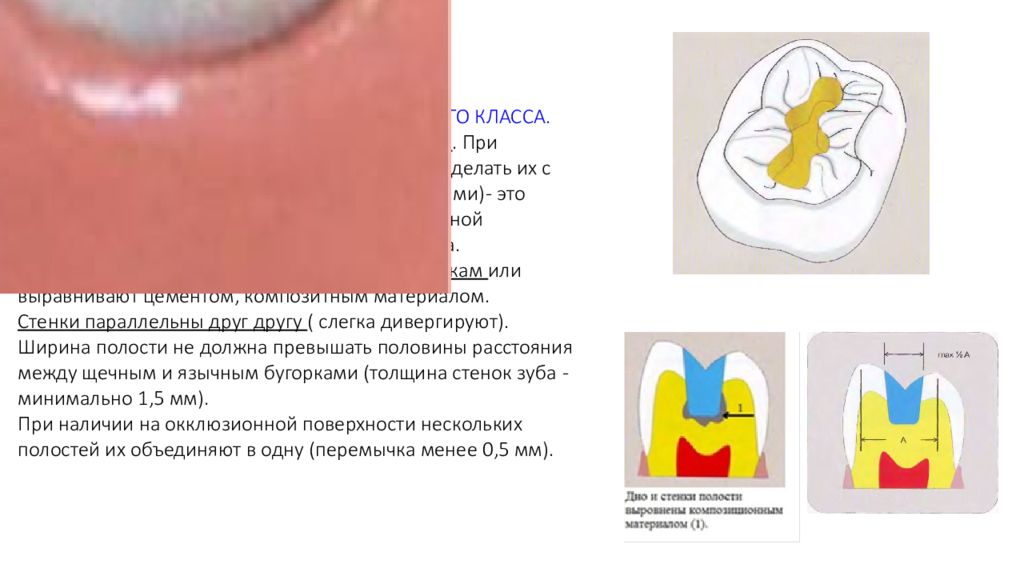

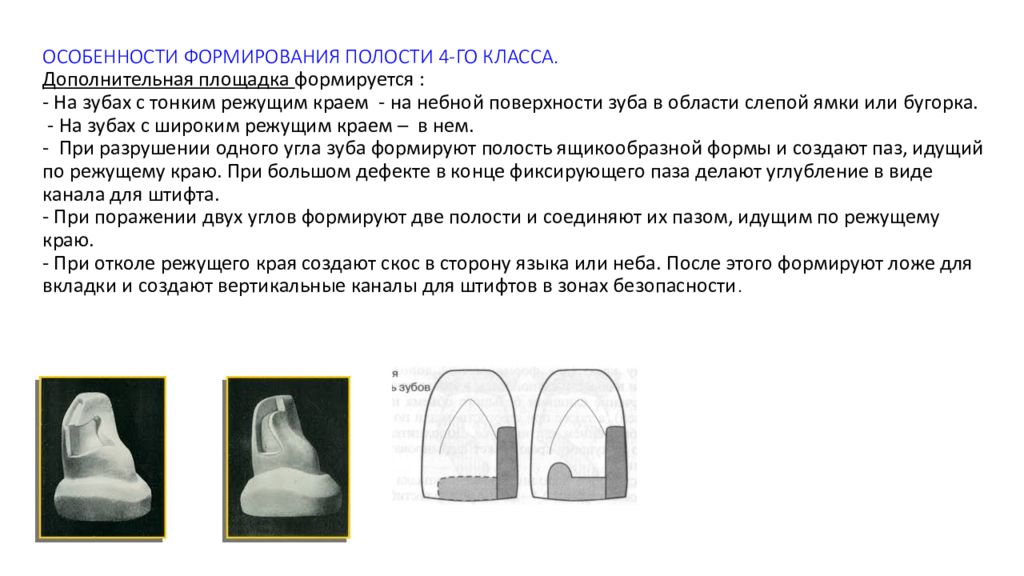

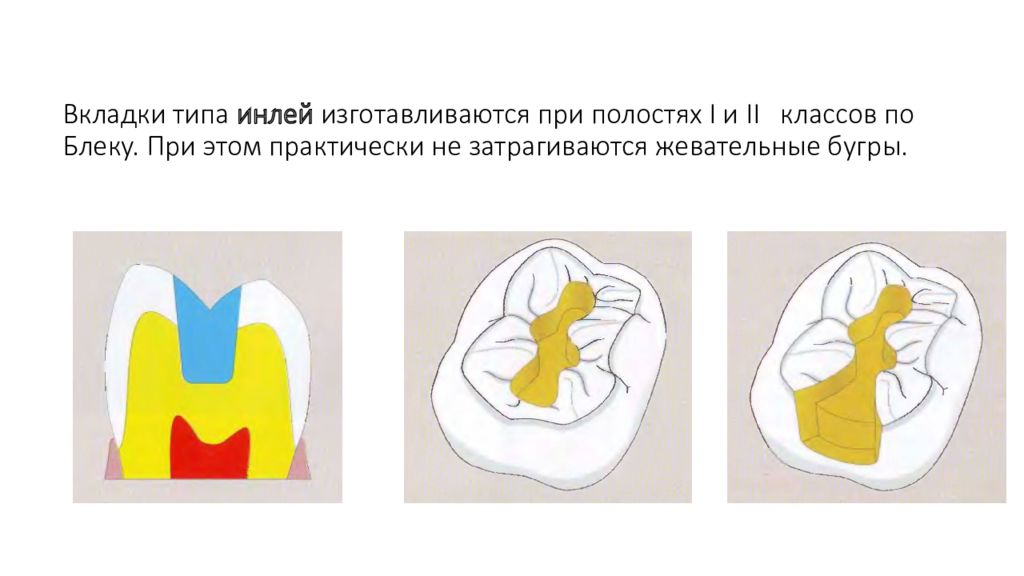

Слайд 17: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ 1-ГО КЛАССА. Ящикообразная полость ассиметричной формы. При формировании полостей 1-го класса не следует делать их с симметричными контурами (круглыми, овальными) - это усложнит припасовку и может послужить причиной неправильной фиксации вкладки в коронке зуба. Дно полости формируют перпендикулярно стенкам или выравнивают цементом, композитным материалом. Стенки параллельны друг другу ( слегка дивергируют ). Ширина полости не должна превышать половины расстояния между щечным и язычным бугорками (толщина стенок зуба - минимально 1,5 мм). При наличии на окклюзионной поверхности нескольких полостей их объединяют в одну (перемычка менее 0,5 мм)

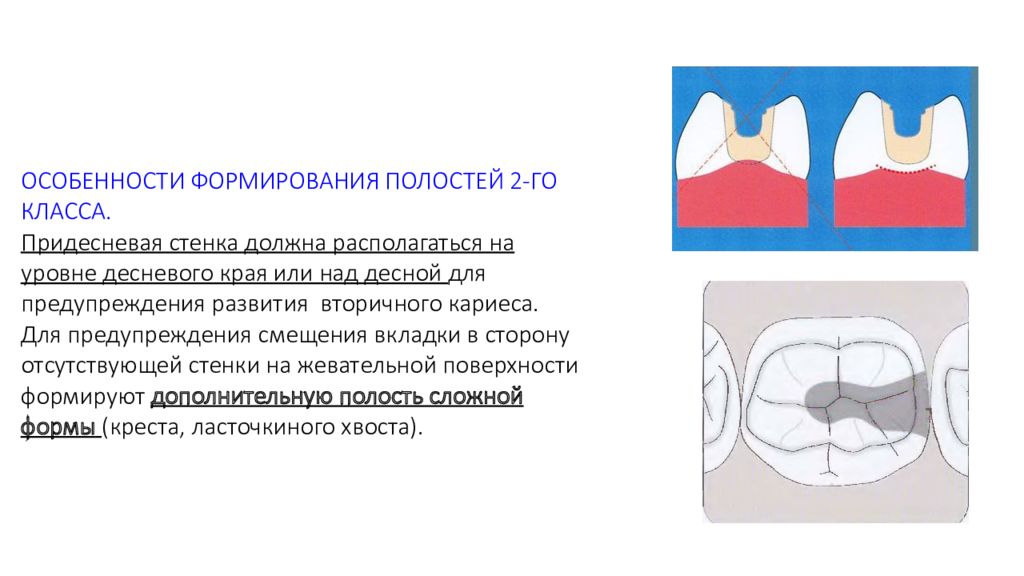

Слайд 19: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ 2-ГО КЛАССА. Придесневая стенка должна располагаться на уровне десневого края или над десной для предупреждения развития вторичного кариеса. Для предупреждения смещения вкладки в сторону отсутствующей стенки на жевательной поверхности формируют дополнительную полость сложной формы (креста, ласточкиного хвоста)

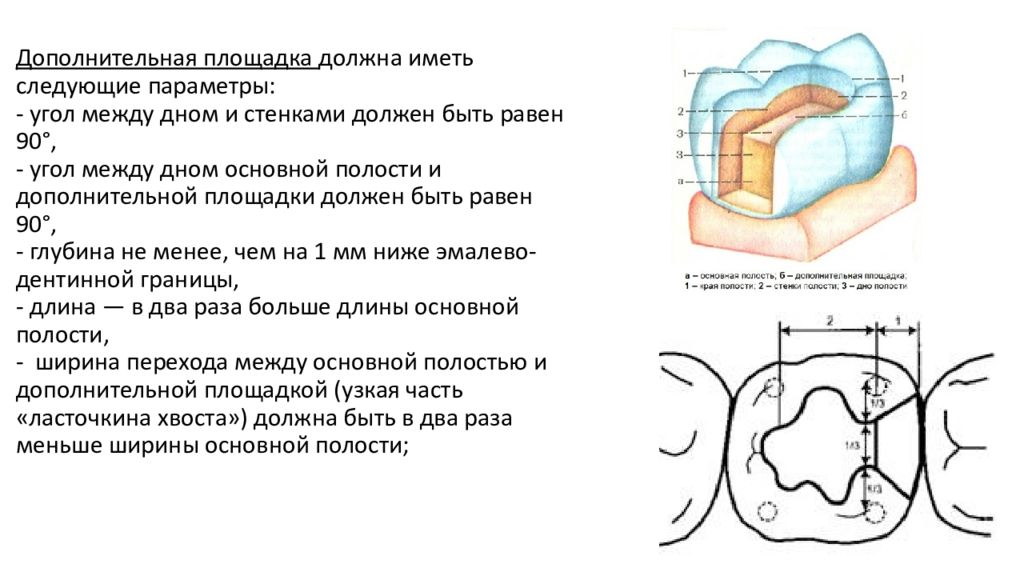

Слайд 20: Дополнительная площадка должна иметь следующие параметры: - угол между дном и стенками должен быть равен 90°, - угол между дном основной полости и дополнительной площадки должен быть равен 90°, - глубина не менее, чем на 1 мм ниже эмалево-дентинной границы, - длина — в два раза больше длины основной полости, - ширина перехода между основной полостью и дополнительной площадкой (узкая часть «ласточкина хвоста») должна быть в два раза меньше ширины основной полости;

Слайд 21

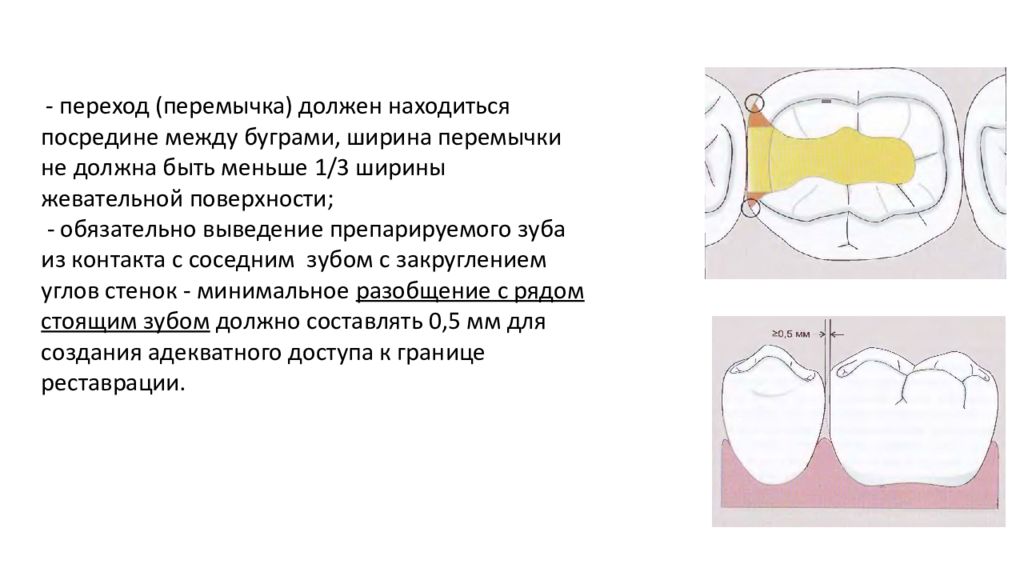

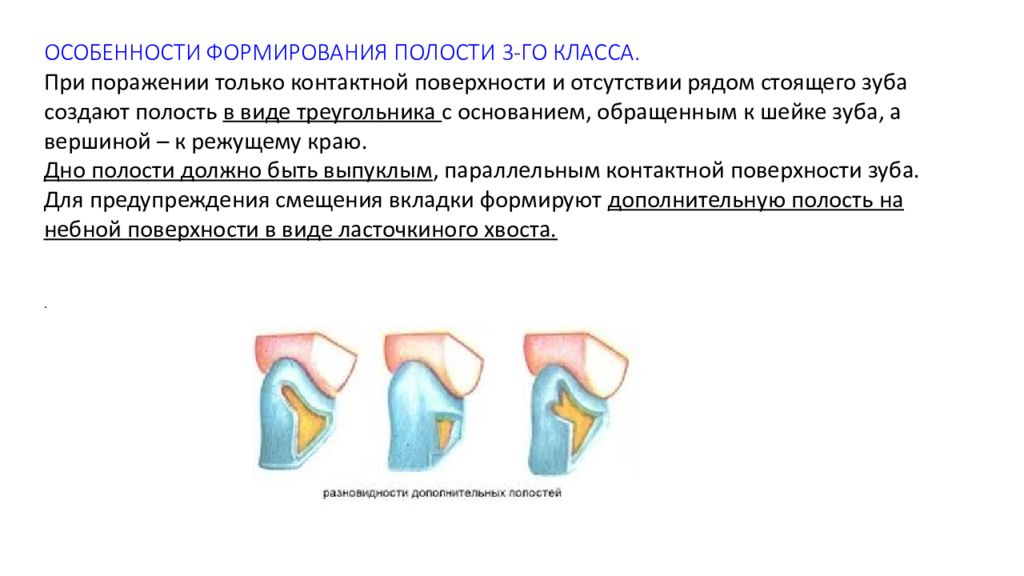

- переход (перемычка) должен находиться посредине между буграми, ширина перемычки не должна быть меньше 1/3 ширины жевательной поверхности; - обязательно выведение препарируемого зуба из контакта с соседним зубом с закруглением углов стенок - минимальное разобщение с рядом стоящим зубом должно составлять 0,5 мм для создания адекватного доступа к границе реставрации.