Первый слайд презентации: Показания к замещению дефектов твердых тканей искусственными коронками

Дуга Энгля

Слайд 6: 5. При патологической стираемости для предупреждения развития дальнейшего стирания и восстановления анатомической формы зубов (профилактические)

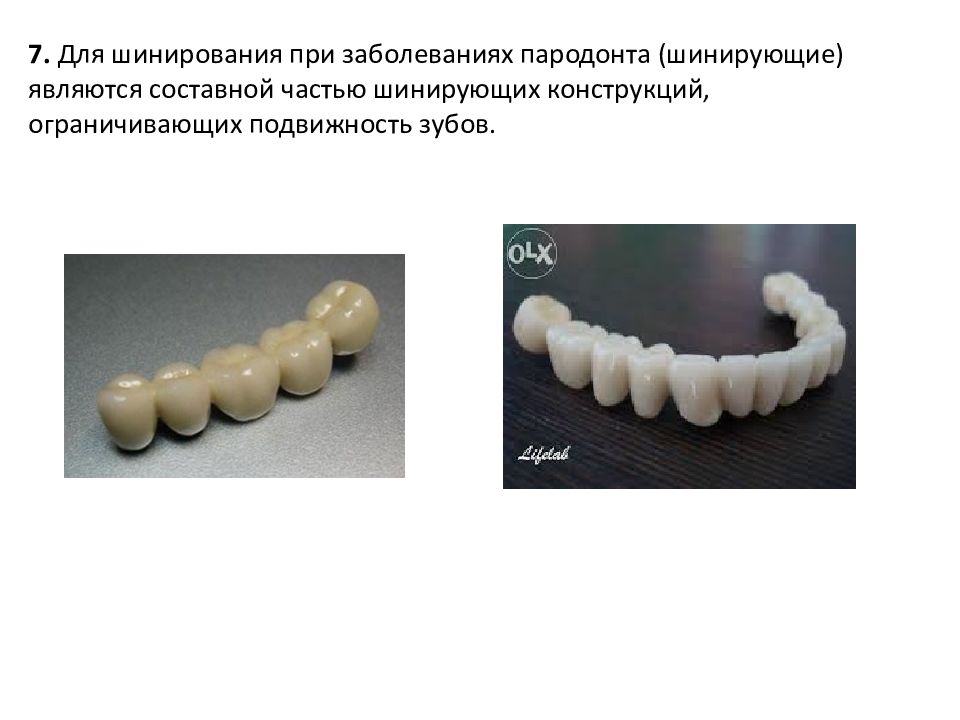

Слайд 8: 7. Для шинирования при заболеваниях пародонта ( шинирующие ) являются составной частью шинирующих конструкций, ограничивающих подвижность зубов

Слайд 9: 8. Для удержания лекарств (временные, провизорные, защитные)

9. Эстетические показания(эстетические коронки)

Слайд 10: Противопоказания: - значительное разрушение коронки зуба (ИРОПЗ > 0,8); - незначительное разрушение зуба, которое можно восстановить пломбой или вкладкой( ИРОПЗ < 0,6); - покрытие коронками интактных зубов, если это не вызвано конструктивными особенностями зубных протезов. - зубы с неизлеченными очагами хронического воспаления в области краевого или верхушечного пародонта, - зубы с выраженной патологической подвижностью; - при плохом общем состоянии здоровья, при тяжелых сопутствующих заболеваниях в период обострения; - у детей до окончания периода роста челюстей и формирования корней зубов

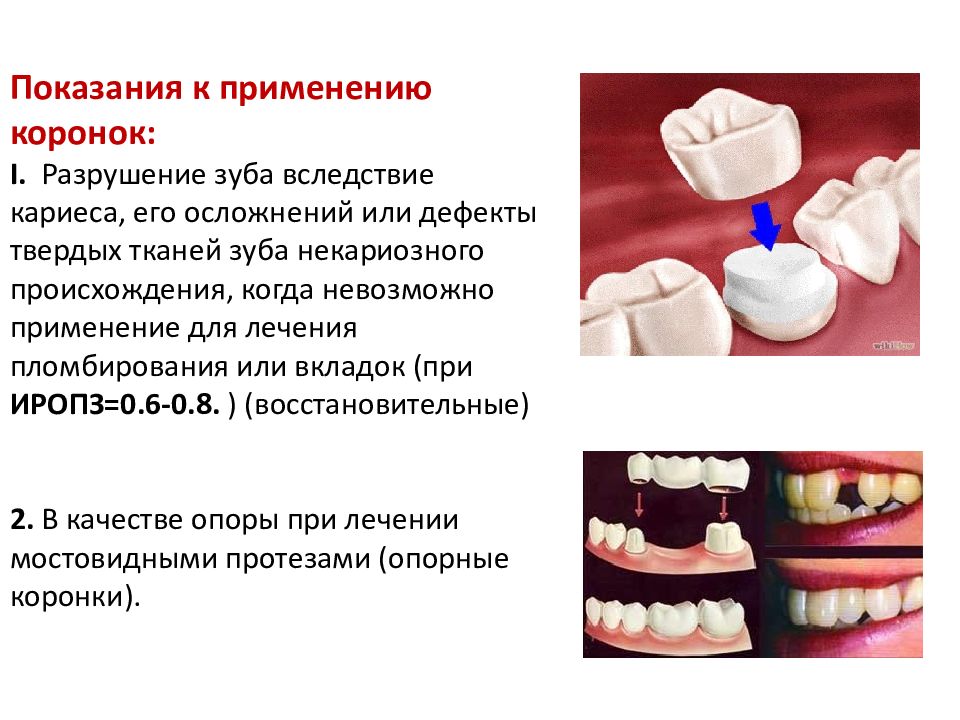

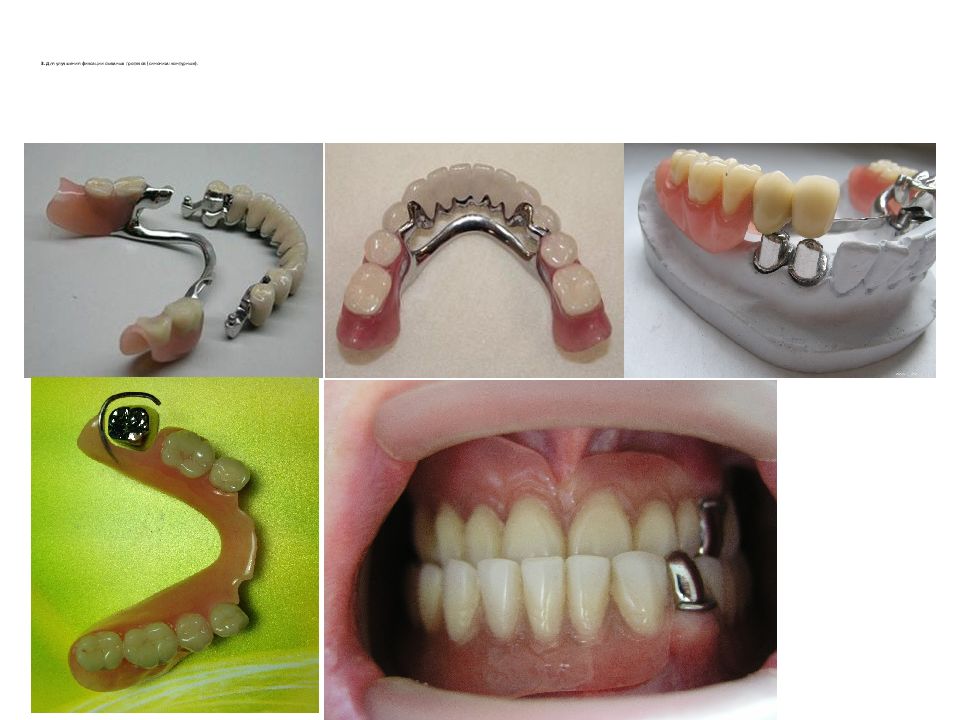

Слайд 11: Классификации искусственных коронок. По назначению коронки подразделяют: • на восстановительные; • опорные; • фиксирующие (синоним: контурные); • провизорные (синоним: защитные); • профилактические; • шинирующие; • ортодонтические; • эстетические

Слайд 12: 1. По способу изготовления коронки могут быть: • бесшовными (штампованные и литые); • шовными (штампованные коронки с литой жевательной поверхностью); • полученными методом обжига (фарфоровые, керамические); • полученными методом полимеризации (пластмассовые, из композиционных материалов); • полученными путем компьютерного фрезерования на виртуальной модели в системе САD/САМ. 2. По методу изготовления (металлические) : 1) штампованные; 2) литые; 3) паяные (шовные) — сейчас практически не применяются

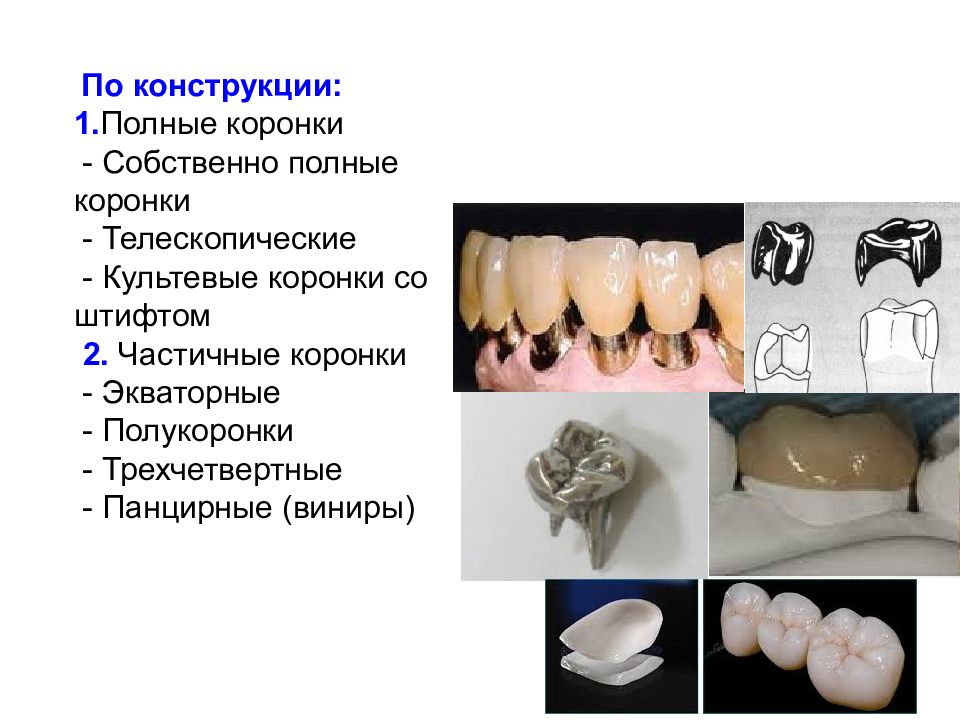

Слайд 13: По конструкции: 1. Полные коронки - Собственно полные коронки - Телескопические - Культевые коронки со штифтом 2. Частичные коронки - Экваторные - Полукоронки - Трехчетвертные - Панцирные (виниры)

Слайд 14

По времени использования: - временные - применяют на период лечения и/ или до изготовления постоянных ортопедических конструкций, после чего их снимают ( при поэтапном увеличении высоты НОЛ, ортодонтические, провизорные). - постоянные

Слайд 15: В зависимости от материала: 1) металлические; 2) неметаллические; 3) комбинированные (металлопластмассовые и металлокерамические)

Слайд 16: Критерии качества искусственной коронки

Коронка должна восстанавливать анатомическую форму зуба и его функции. Выраженность бугров жевательной поверхности или режущий край должны соответствовать возрасту пациента. Край коронки должен плотно охватывать шейку зуба (плотно прилегать к культе зуба). Край коронки не должен травмировать зубодесневое соединение. Коронка должна восстанавливать окклюзионные контакты с зубами антагонистами. Коронка не должна завышать высоту прикуса при всех окклюзиях, не должна мешать артикуляционным движениям нижней челюсти. Искусственная коронка должна иметь плотный контакт с рядом стоящими зубами (восстанавливать межзубные контакты). Коронка не должна выступать из зубного ряда( в вестибуло-оральном направлении). Максимально восстанавливать нарушенные эстетические нормы.

Слайд 17

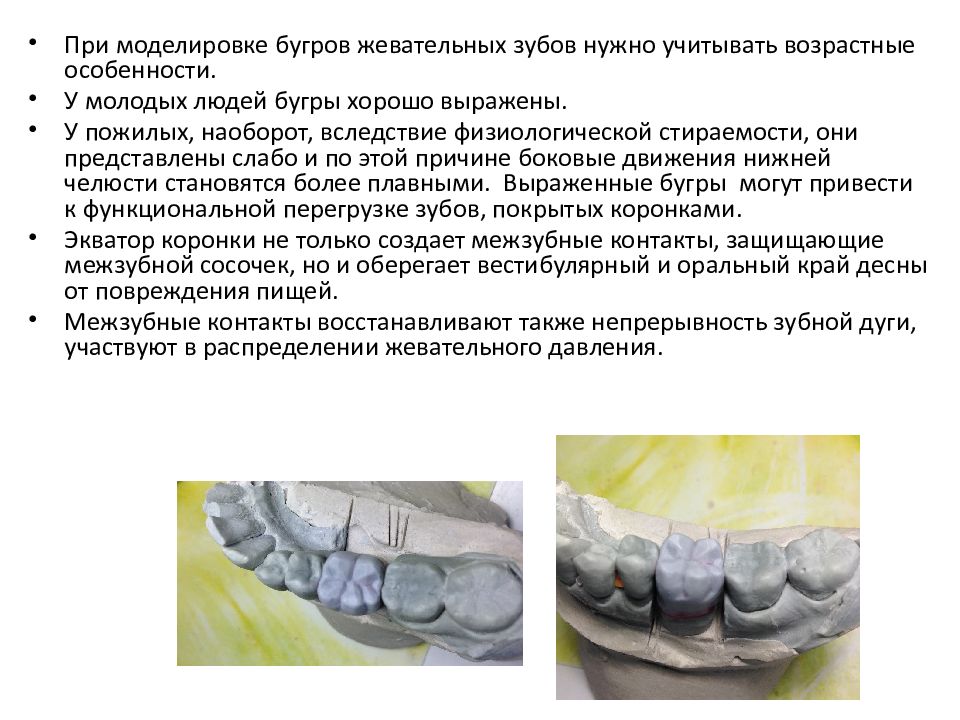

При моделировке бугров жевательных зубов нужно учитывать возрастные особенности. У молодых людей бугры хорошо выражены. У пожилых, наоборот, вследствие физиологической стираемости, они представлены слабо и по этой причине боковые движения нижней челюсти становятся более плавными. Выраженные бугры могут привести к функциональной перегрузке зубов, покрытых коронками. Экватор коронки не только создает межзубные контакты, защищающие межзубной сосочек, но и оберегает вестибулярный и оральный край десны от повреждения пищей. Межзубные контакты восстанавливают также непрерывность зубной дуги, участвуют в распределении жевательного давления.

Слайд 18

Искусственная коронка должна плотно охватывать шейку зуба ( штампованная - погружаясь в десневое соединение не более чем на 0,3—0,5 мм, цельнолитая -плотно прилегать к уступу). Когда коронка шире шейки зуба, она раздражает и оттесняет десну, вызывая ее атрофию. Одновременно между такой коронкой и зубом имеется просвет. Вначале он заполняется цементом, но в дальнейшем слюна растворяет его и в образующуюся щель проникает пища. Продукты ее разложения вызывают некроз тканей зуба, и воспаление тканей пародонта.

Слайд 19

Искусственная коронка, вступая в контакт со своими антагонистами, не должна повышать прикус. Если она повышает прикус, то во время центральной окклюзии вся сила сокращающихся мышц падает лишь на зуб, покрытый коронкой, и его антагонисты. Такая окклюзия будет патологической, травмирующей, что сразу же проявится в виде болей в зубе при накусывании и даже подвижности его.

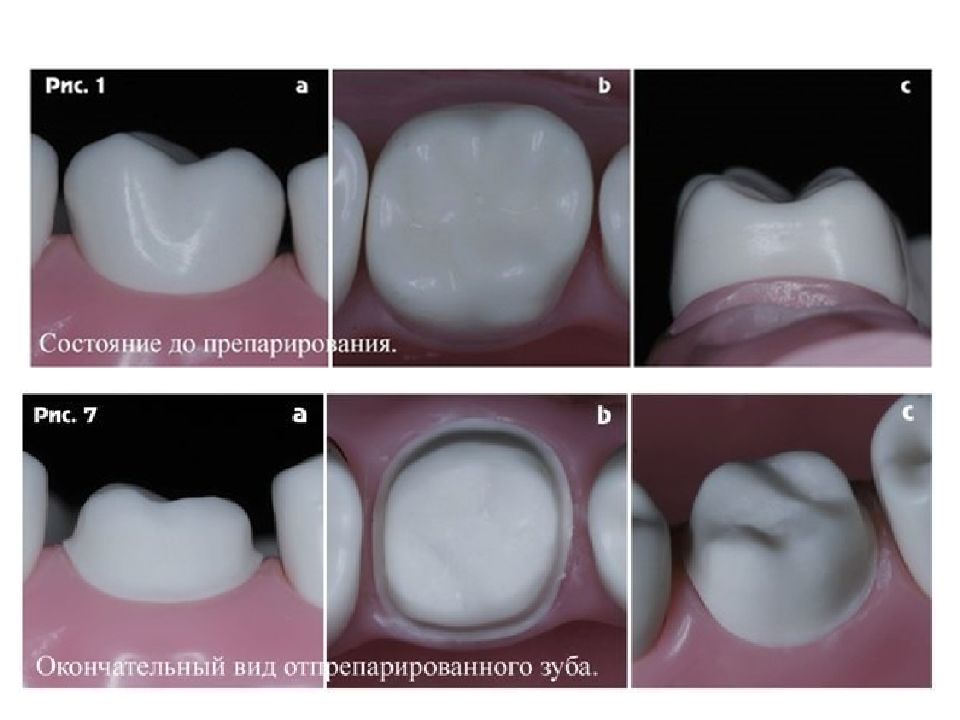

Слайд 23: На этапе препарирования перед врачом ставятся следующие задачи : - удаление объема твердых тканей зуба с целью создания необходимого пространства для материала будущего протеза; - формирование оптимальной геометрической формы и микрорельефа поверхностей культи зуба под коронку, что обеспечивает надежную фиксацию протеза. - обеспечение оптимального взаимоотношения края коронки и маргинального пародонта

Слайд 24

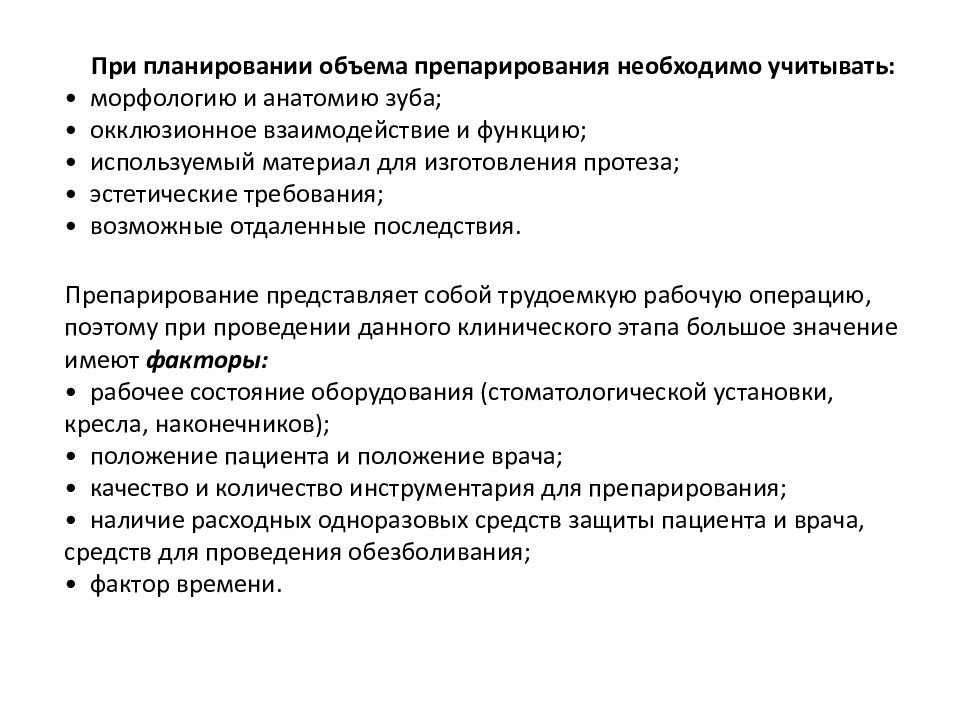

При планировании объема препарирования необходимо учитывать: • морфологию и анатомию зуба; • окклюзионное взаимодействие и функцию; • используемый материал для изготовления протеза; • эстетические требования; • возможные отдаленные последствия. Препарирование представляет собой трудоемкую рабочую операцию, поэтому при проведении данного клинического этапа большое значение имеют факторы: • рабочее состояние оборудования (стоматологической установки, кресла, наконечников); • положение пациента и положение врача; • качество и количество инструментария для препарирования; • наличие расходных одноразовых средств защиты пациента и врача, средств для проведения обезболивания; • фактор времени.

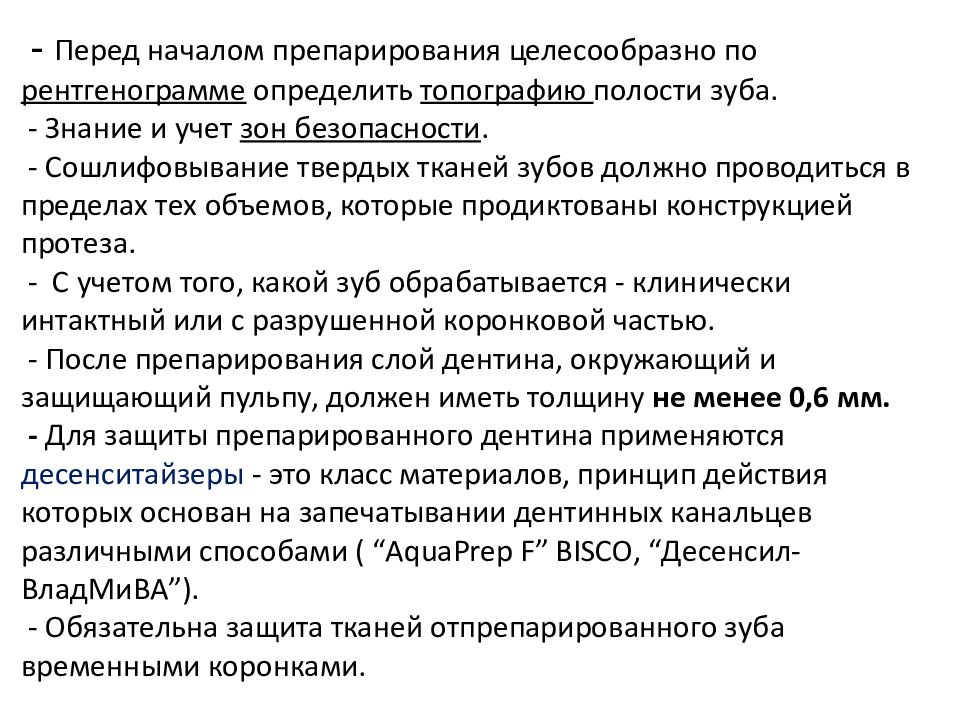

Слайд 25: Перед началом препарирования целесообразно по рентгенограмме определить топографию полости зуба. - Знание и учет зон безопасности. - Сошлифовывание твердых тканей зубов должно проводиться в пределах тех объемов, которые продиктованы конструкцией протеза. - С учетом того, какой зуб обрабатывается - клинически интактный или с разрушенной коронковой частью. - После препарирования слой дентина, окружающий и защищающий пульпу, должен иметь толщину не менее 0,6 мм. - Для защиты препарированного дентина применяются десенситайзеры - это класс материалов, принцип действия которых основан на запечатывании дентинных канальцев различными способами ( “ AquaPrep F” BISCO, “ Десенсил - ВладМиВА ”). - Обязательна защита тканей отпрепарированного зуба временными коронками

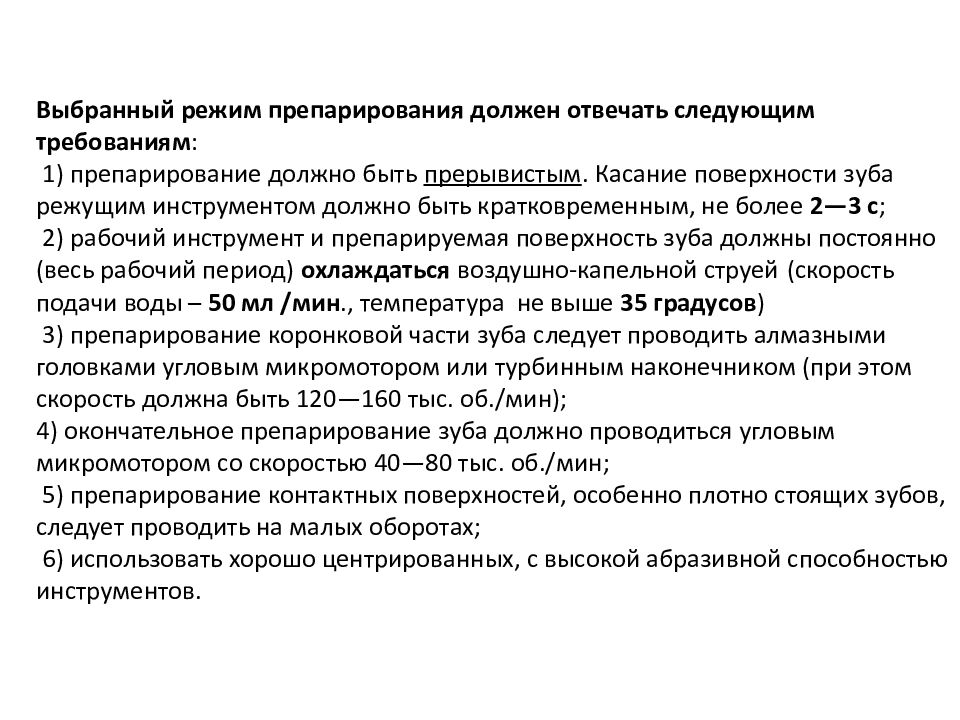

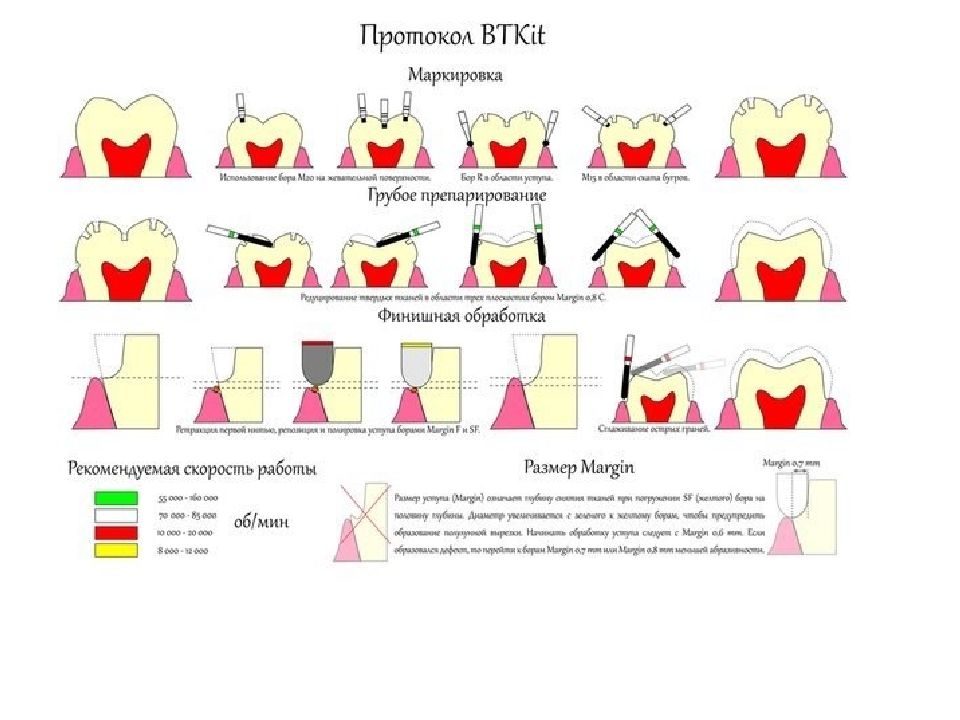

Слайд 26: Выбранный режим препарирования должен отвечать следующим требованиям : 1) препарирование должно быть прерывистым. Касание поверхности зуба режущим инструментом должно быть кратковременным, не более 2—3 с ; 2) рабочий инструмент и препарируемая поверхность зуба должны постоянно (весь рабочий период) охлаждаться воздушно-капельной струей (скорость подачи воды – 50 мл /мин., температура не выше 35 градусов ) 3) препарирование коронковой части зуба следует проводить алмазными головками угловым микромотором или турбинным наконечником (при этом скорость должна быть 120—160 тыс. об./мин); 4) окончательное препарирование зуба должно проводиться угловым микромотором со скоростью 40—80 тыс. об./мин; 5) препарирование контактных поверхностей, особенно плотно стоящих зубов, следует проводить на малых оборотах; 6) использовать хорошо центрированных, с высокой абразивной способностью инструментов

Слайд 29

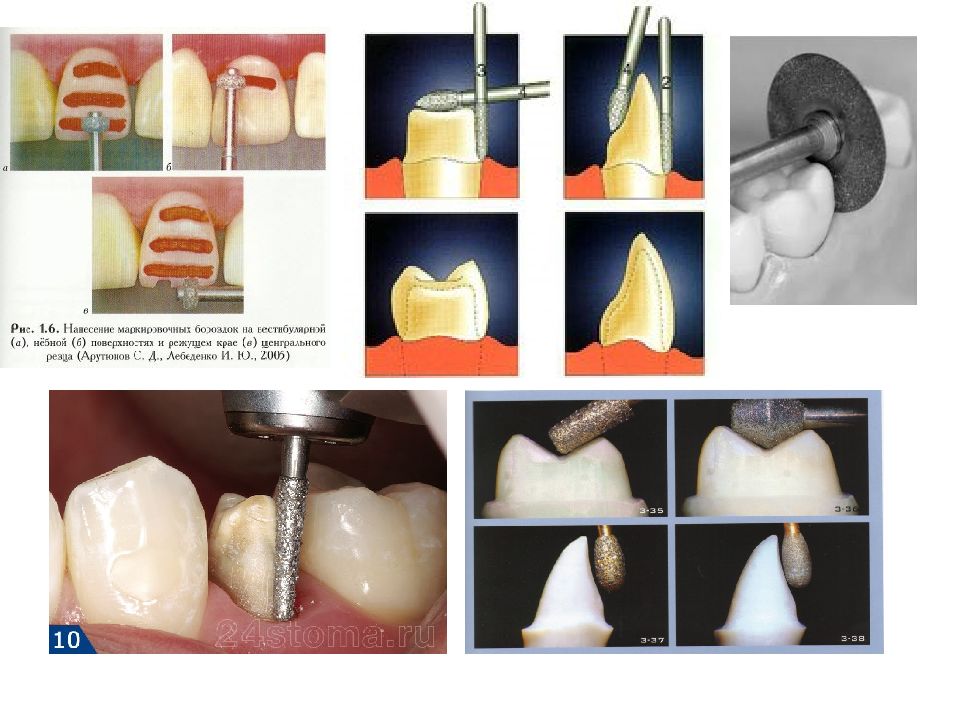

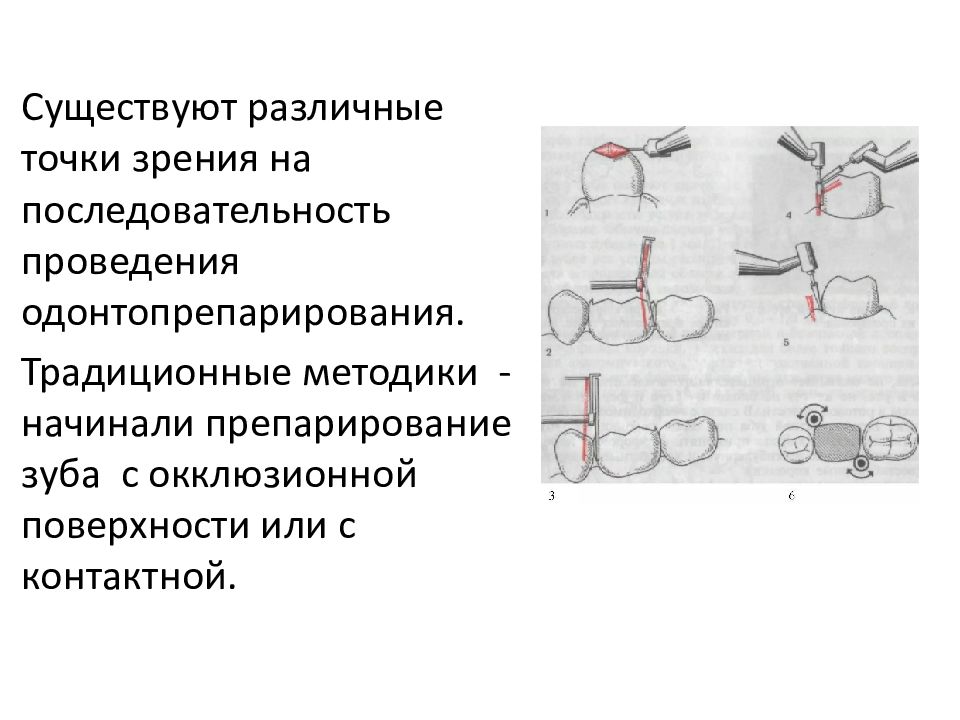

Существуют различные точки зрения на последовательность проведения одонтопрепарирования. Традиционные методики - начинали препарирование зуба с окклюзионной поверхности или с контактной.

Слайд 35

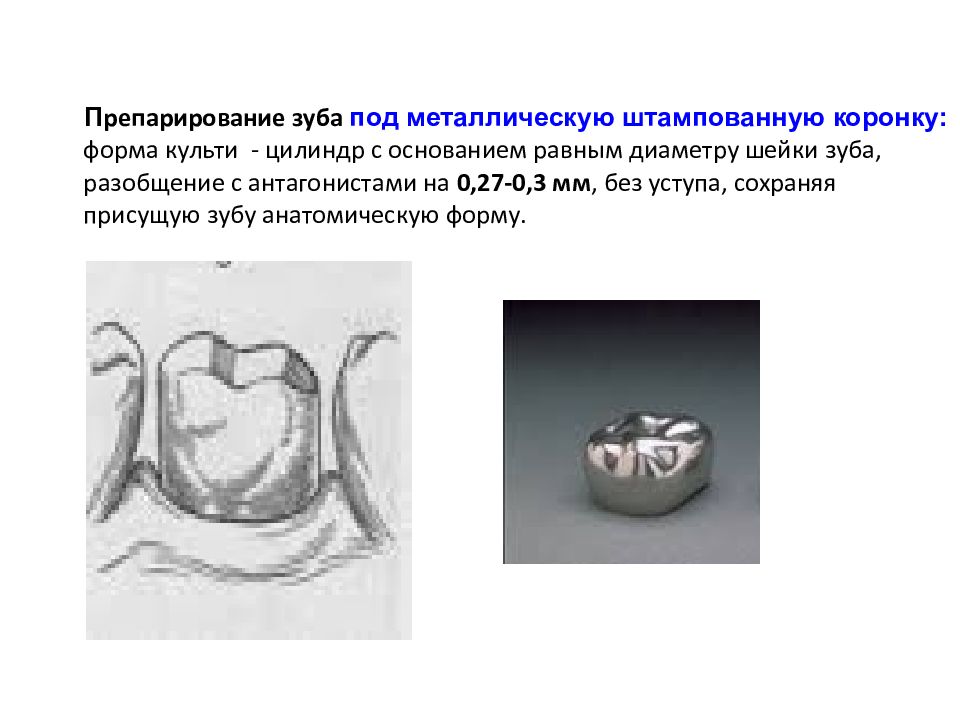

П репарирование зуба под металлическую штампованную коронку: форма культи - цилиндр с основанием равным диаметру шейки зуба, разобщение с антагонистами на 0,27-0,3 мм, без уступа, сохраняя присущую зубу анатомическую форму.

Слайд 36

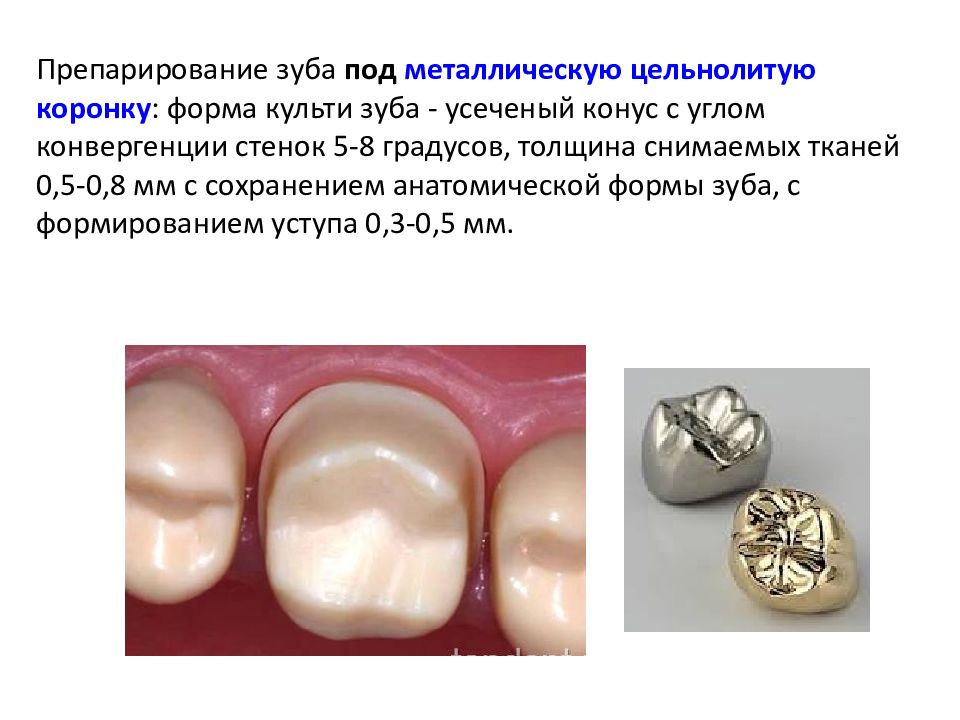

Препарирование зуба под металлическую цельнолитую коронку : форма культи зуба - усеченый конус с углом конвергенции стенок 5-8 градусов, толщина снимаемых тканей 0,5-0,8 мм с сохранением анатомической формы зуба, с формированием уступа 0,3-0,5 мм.

Слайд 37

Препарирование зуба под пластмассовую, фарфоровую (жакетную) коронку : форма культи зуба - усеченый конус с углом конвергенции стенок 3-5 градусов, толщина снимаемых тканей 1-1,5 (2) мм с сохранением анатомической формы зуба. Ширина уступа для фарфоровых коронок составляет примерно 0,5 – 1 мм. Пластмассовые коронки в основном применяют в качестве временной(провизорной) конструкции для защиты тканей зуба на период изготовления постоянной коронки.

Слайд 38

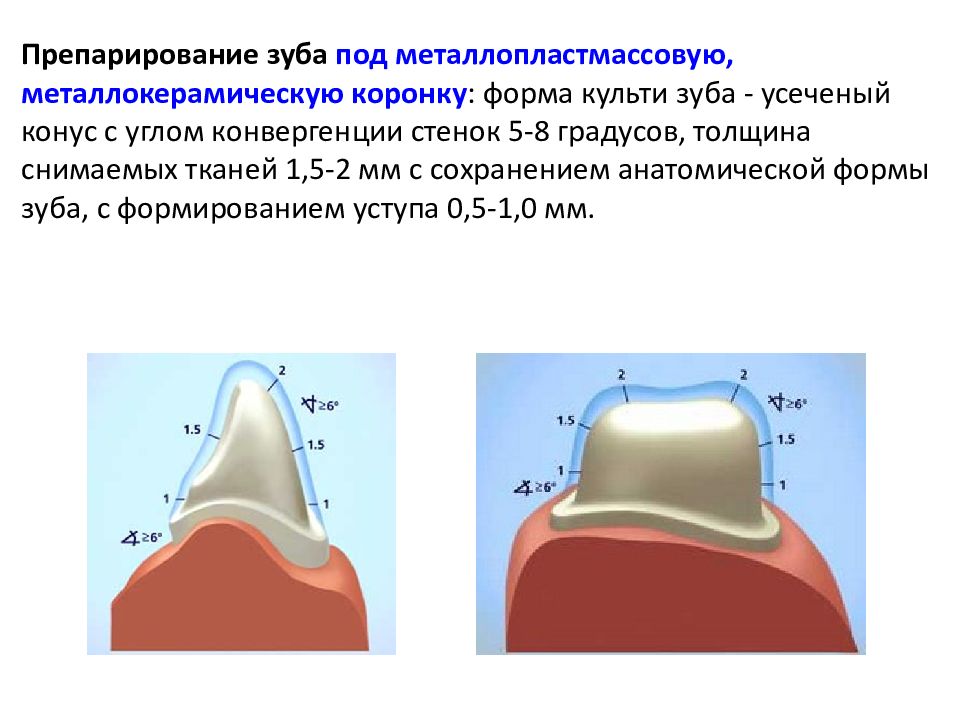

Препарирование зуба под металлопластмассовую, металлокерамическую коронку : форма культи зуба - усеченый конус с углом конвергенции стенок 5-8 градусов, толщина снимаемых тканей 1,5-2 мм с сохранением анатомической формы зуба, с формированием уступа 0,5-1,0 мм.

Слайд 39

Чаще всего при использовании коронок возникают следующие осложнения: термический ожог пульпы; вскрытие полости зуба; пришеечный кариес препарируемого зуба; некроз твердых тканей зуба под коронкой; маргинальный гингивит, травматический периодонтит; трещина, перелом, отлом культи коронки или корня; откол эстетической облицовки от каркасов искусственных коронок; патологическая стираемость естественных зубов-антагонистов; разцементировка искусственных конструкций.

Слайд 40

Осложнения этапа препарирования: 1. Травматический пульпит (периодонтит): - травматичного препарирования (плохой режущий инструмент, нецентрированный бор, разболтанный наконечник, непрерывная обработка зуба, отсутствие воздушно-водяного охлаждения и др.); - вскрытие пульпы при незнании или сложности определения топографии полости пульпы в связи с аномалией размеров, формы, положения зуба в зубном ряду и ранее проведенным (при повторном протезировании) препарированием, избыточным сошлифовывание тканей; - в отдаленные сроки после препарирования, если: не проведено временное защитное покрытие препарированных зубов; временные коронки изготовлены во рту пациента из быстротвердеющих акрилатов; временные коронки не фиксированы надежно лечебными временными материалами,

Слайд 41

2. Р анение мягких тканей полости рта и рядом стоящих зубов. 3. Чрезмерное или недостаточное сошлифовывание твердых тканей зуба: - При чрезмерном укорочении препарируемого зуба часто наблюдаются расцементирование коронки и плохая фиксация, протеза. Развитие травматического пульпита. Недостаток твердых тканей может привести к отлому коронковой части зуба (часто в депульпированных зубах). - При недостаточном укорочении культи зуба и неучтенном изменении соотношений антагонистов при различных окклюзионных движениях возникает завышение прикуса и как следствие откол слоя покрытия или перегрузка пародонта опорного зуба и зуба-антагониста, патологическая стираемость антатонирующего зуба, либо перелом опорного зуба.

Слайд 42

4. Несоответствие формы культи зуба планируемой конструкции: - При малой конусности могут возникнуть затруднения при наложении протеза или для этого потребуется большое усилие, что может привести к возникновению в каркасе внутреннего напряжения и вследствие этого к отколу керамического покрытия. Малая конусность культи препарированного зуба может обусловить неплотное «прилегание» протеза при фиксации, вследствие того что выход излишка цемента из опорной коронки затруднен. - При чрезмерной конусности ослабляется фиксация протеза и может часто происходить расцементирование. Кроме того это может стать причиной скола керамического покрытия после фиксации протезов.

Слайд 43

5) В озможны осложнения в виде вторичного кариеса или некроза твердых тканей зубов под коронкой: при неполном удалении некротизированных тканей зуба, подверженных кариесу, и в тех случаях, когда не проводят ревизию качества пломбы.