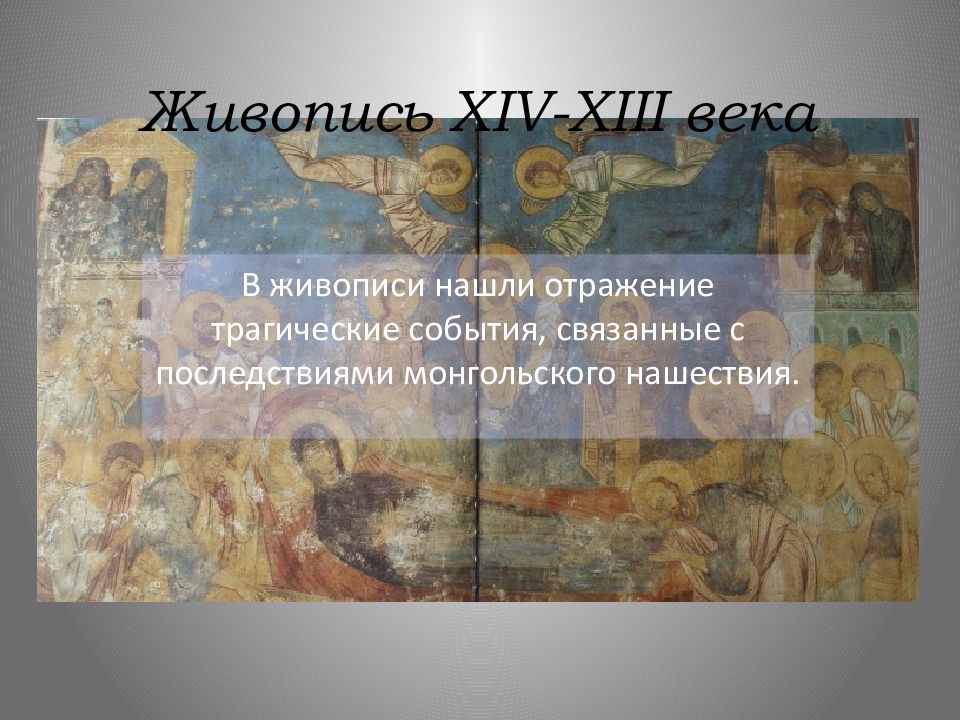

Первый слайд презентации: Живопись XIV-XIII века

В живописи нашли отражение трагические события, связанные с последствиями монгольского нашествия.

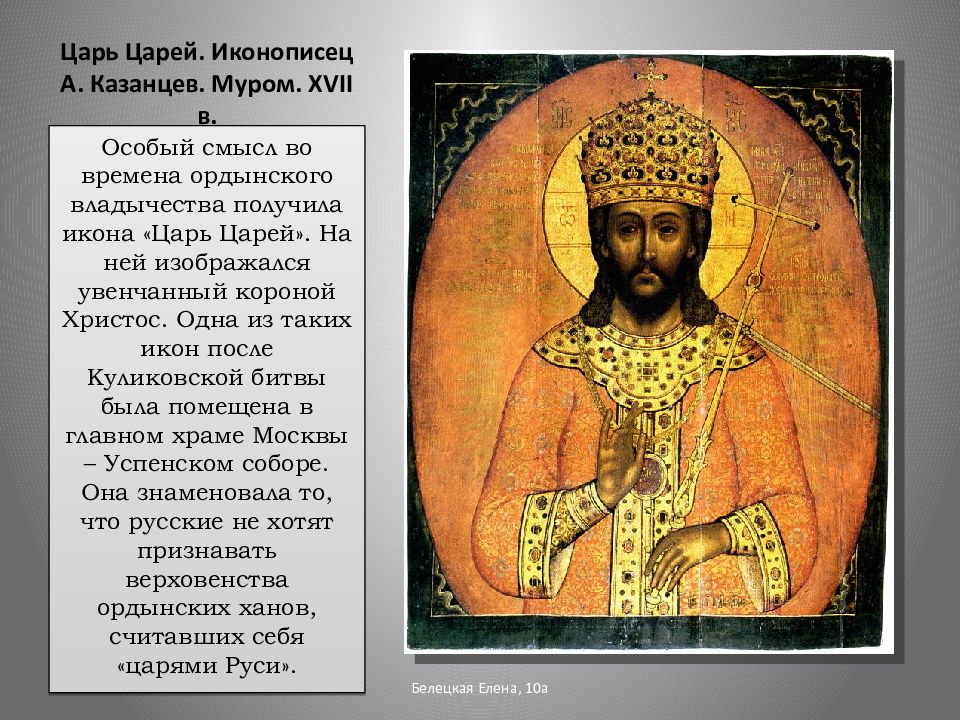

Особый смысл во времена ордынского владычества получила икона «Царь Царей». На ней изображался увенчанный короной Христос. Одна из таких икон после Куликовской битвы была помещена в главном храме Москвы – Успенском соборе. Она знаменовала то, что русские не хотят признавать верховенства ордынских ханов, считавших себя «царями Руси». Белецкая Елена, 10а

Слайд 3

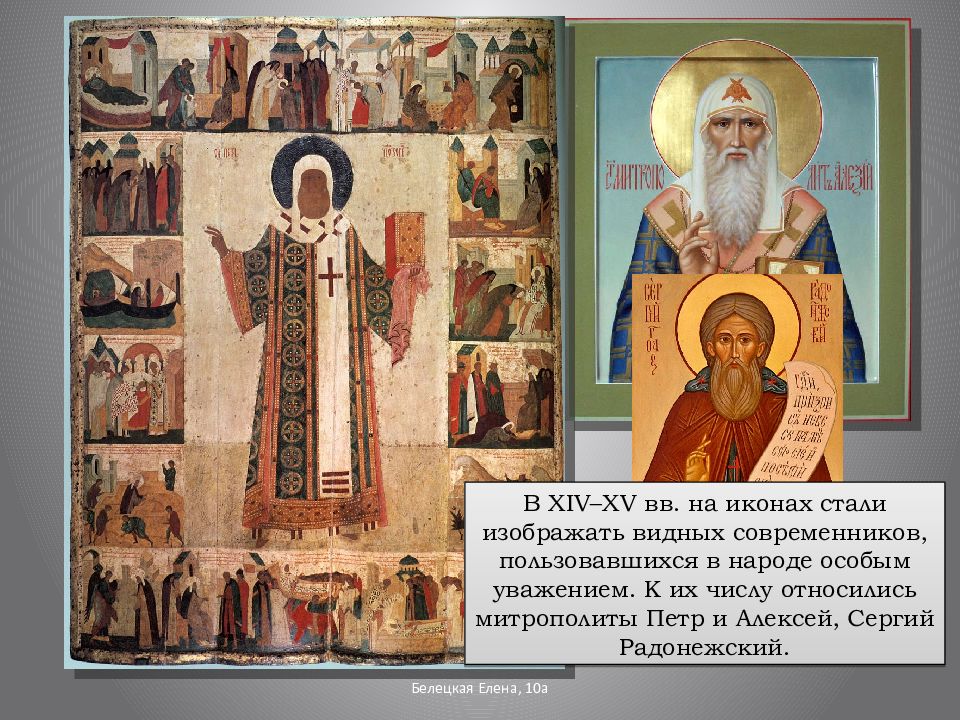

Белецкая Елена, 10а В XIV–XV вв. на иконах стали изображать видных современников, пользовавшихся в народе особым уважением. К их числу относились митрополиты Петр и Алексей, Сергий Радонежский.

Слайд 4

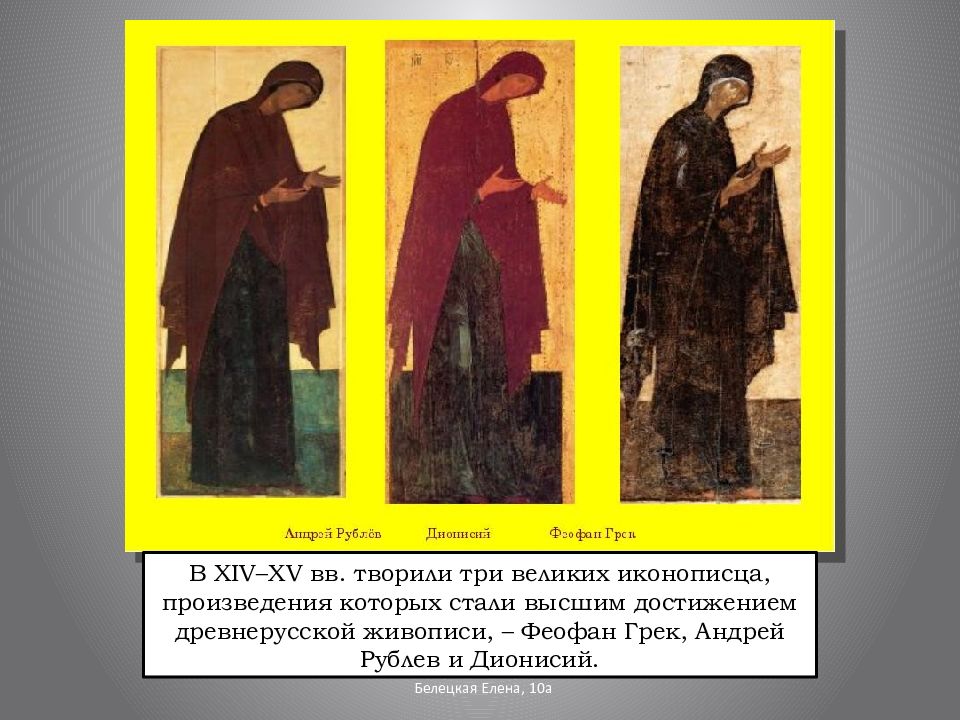

Белецкая Елена, 10а В XIV–XV вв. творили три великих иконописца, произведения которых стали высшим достижением древнерусской живописи, – Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий.

Слайд 5

Белецкая Елена, 10а Приехавший из Византии, Феофан Грек обрел на Руси вторую родину. В своем творчестве он сумел соединить образцы византийского искусства и выработанные русскими мастерами приемы. В конце XIV в. Феофан работал в Новгороде и Москве, изучал владимирскую иконопись. Кисти мастера принадлежат иконы Богоматери Донской, Успения Богоматери, часть иконостаса московского Благовещенского собора, созданного Феофаном совместно с Андреем Рублевым. Феофан Грек

Слайд 6

Белецкая Елена, 10а Сильное впечатление производят фрески Феофана Грека в новгородской церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Образы святых кажутся суровыми, даже грозными, при этом они наполнены одухотворенностью, словно светятся изнутри.

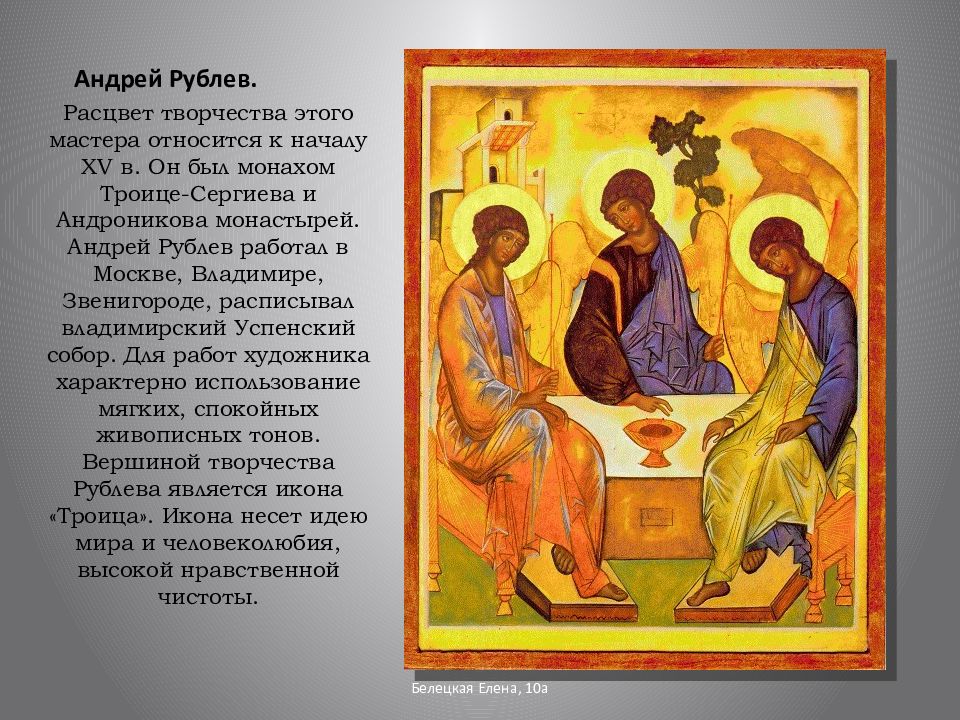

Слайд 7: Андрей Рублев

Расцвет творчества этого мастера относится к началу XV в. Он был монахом Троице-Сергиева и Андроникова монастырей. Андрей Рублев работал в Москве, Владимире, Звенигороде, расписывал владимирский Успенский собор. Для работ художника характерно использование мягких, спокойных живописных тонов. Вершиной творчества Рублева является икона «Троица». Икона несет идею мира и человеколюбия, высокой нравственной чистоты. Белецкая Елена, 10а

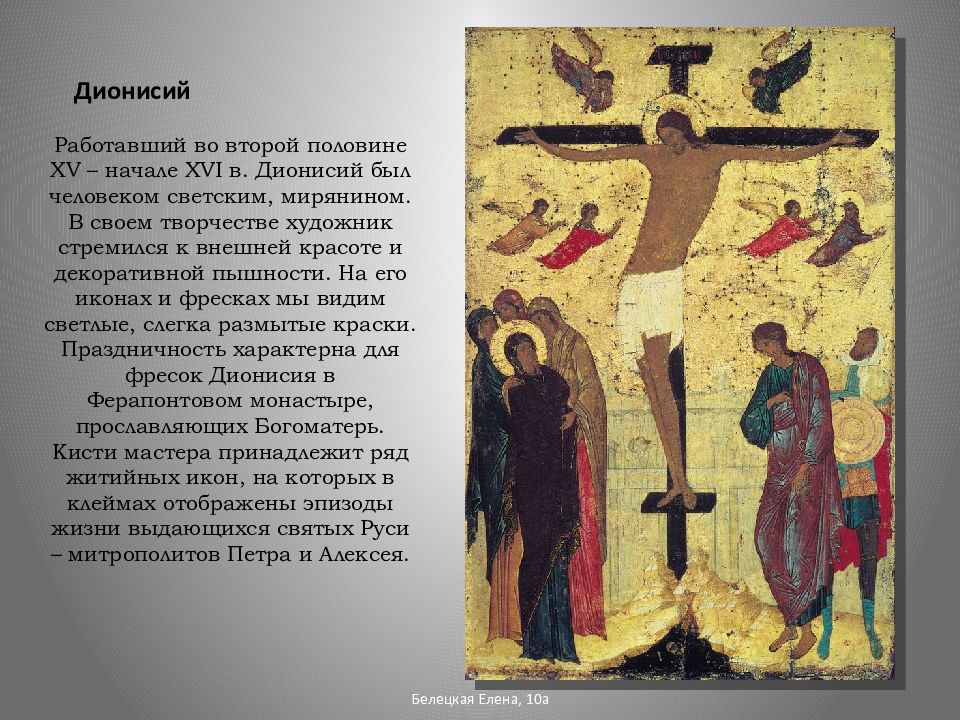

Слайд 8: Дионисий

Работавший во второй половине XV – начале XVI в. Дионисий был человеком светским, мирянином. В своем творчестве художник стремился к внешней красоте и декоративной пышности. На его иконах и фресках мы видим светлые, слегка размытые краски. Праздничность характерна для фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре, прославляющих Богоматерь. Кисти мастера принадлежит ряд житийных икон, на которых в клеймах отображены эпизоды жизни выдающихся святых Руси – митрополитов Петра и Алексея. Белецкая Елена, 10а

Белецкая Елена, 10а

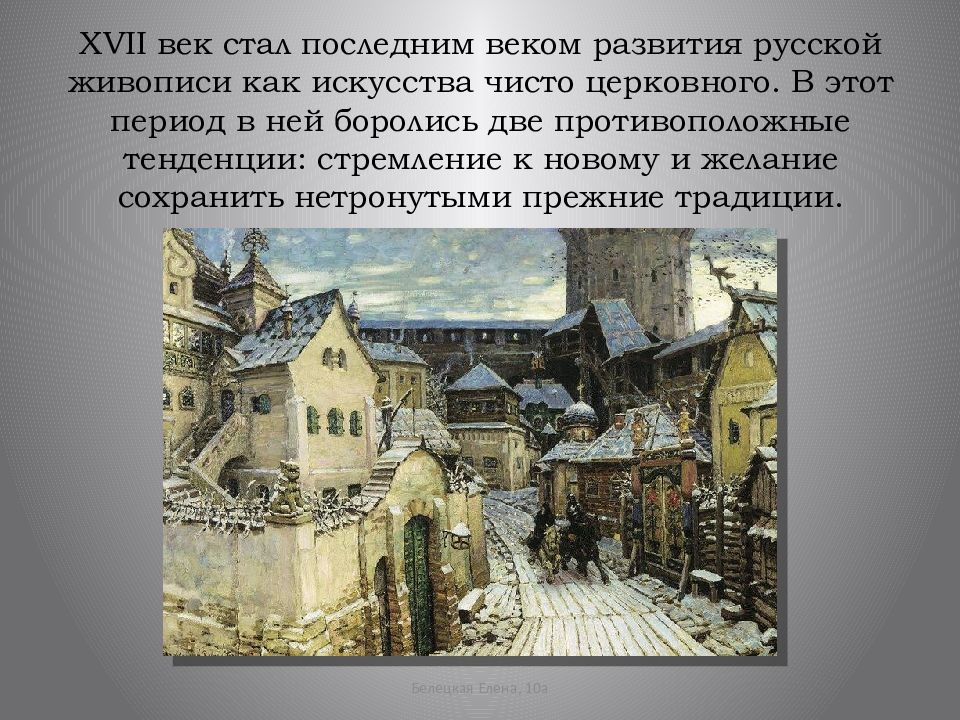

Слайд 10

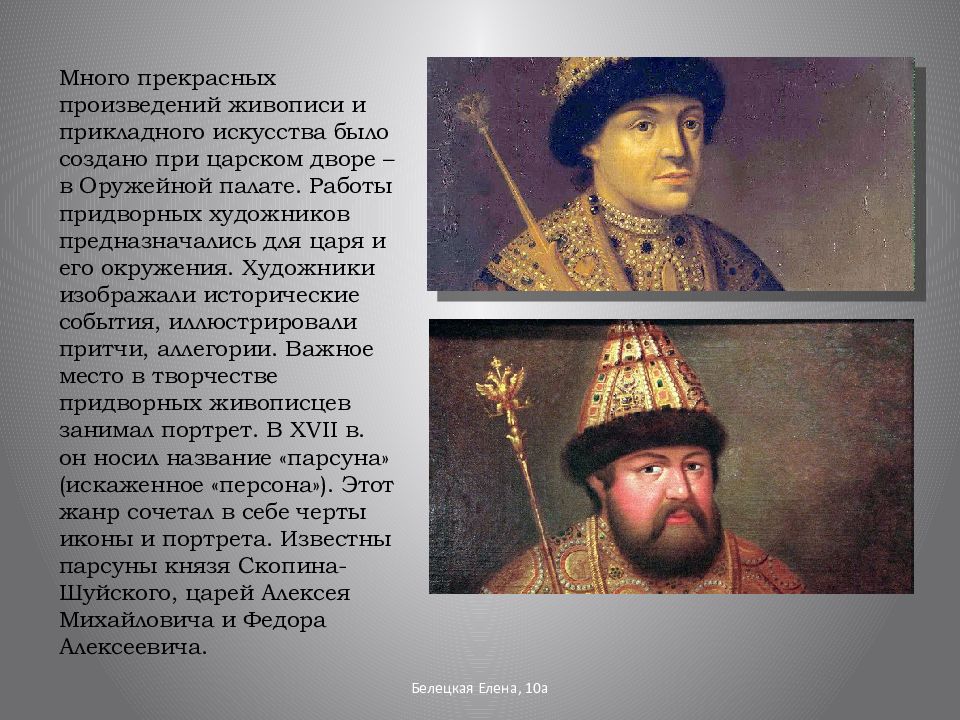

Много прекрасных произведений живописи и прикладного искусства было создано при царском дворе – в Оружейной палате. Работы придворных художников предназначались для царя и его окружения. Художники изображали исторические события, иллюстрировали притчи, аллегории. Важное место в творчестве придворных живописцев занимал портрет. В XVII в. он носил название «парсуна» (искаженное «персона»). Этот жанр сочетал в себе черты иконы и портрета. Известны парсуны князя Скопина-Шуйского, царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Белецкая Елена, 10а

Слайд 11

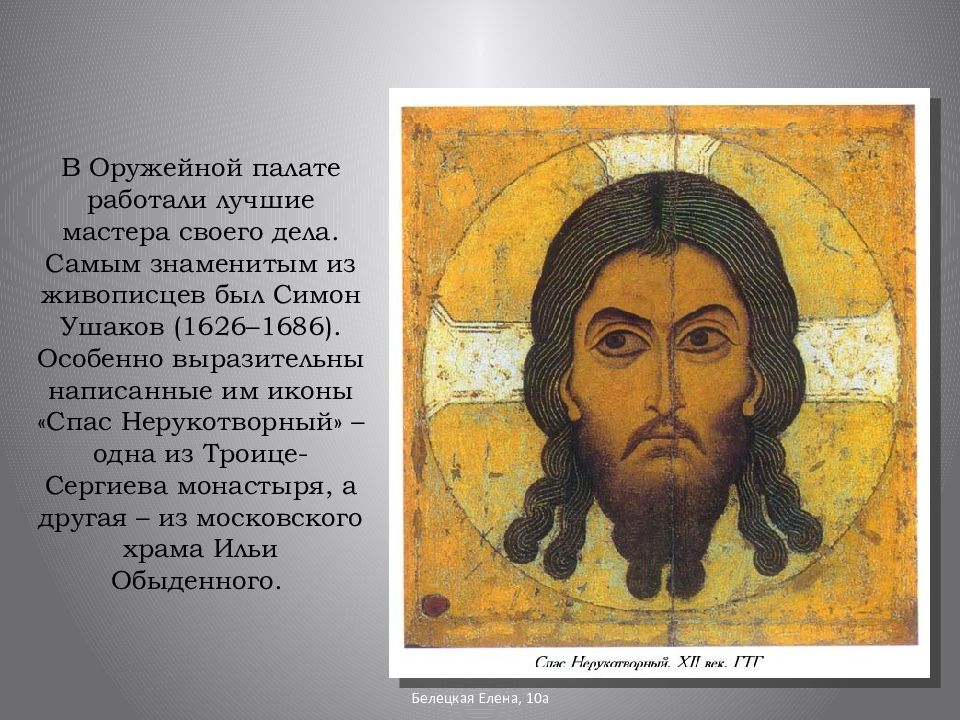

В Оружейной палате работали лучшие мастера своего дела. Самым знаменитым из живописцев был Симон Ушаков (1626–1686). Особенно выразительны написанные им иконы «Спас Нерукотворный» – одна из Троице-Сергиева монастыря, а другая – из московского храма Ильи Обыденного. Белецкая Елена, 10а

Слайд 12

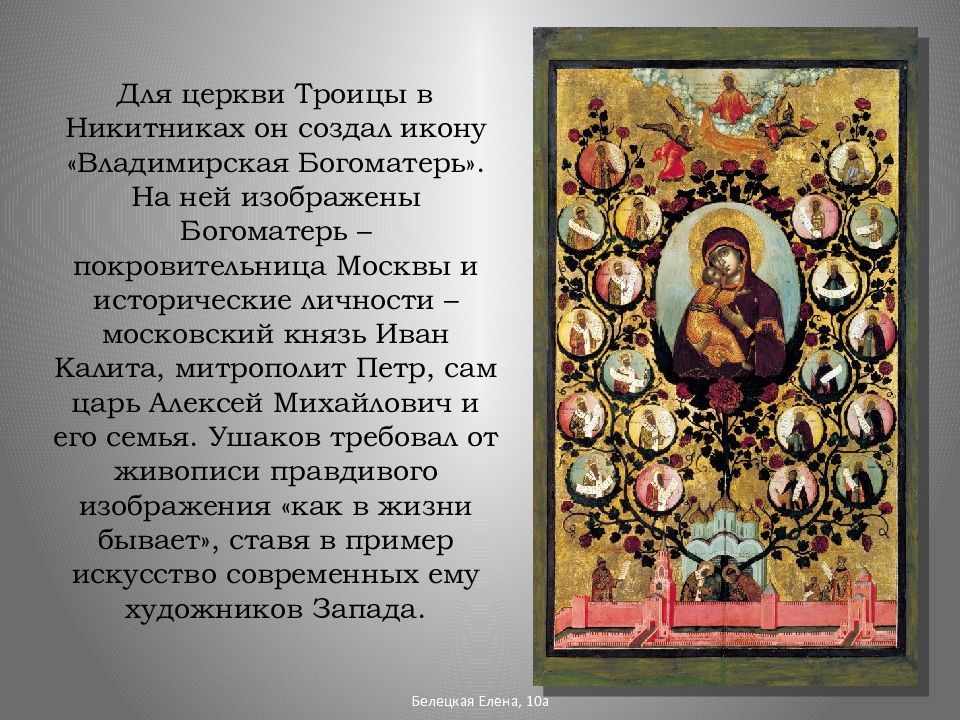

Для церкви Троицы в Никитниках он создал икону «Владимирская Богоматерь ». На ней изображены Богоматерь – покровительница Москвы и исторические личности – московский князь Иван Калита, митрополит Петр, сам царь Алексей Михайлович и его семья. Ушаков требовал от живописи правдивого изображения «как в жизни бывает», ставя в пример искусство современных ему художников Запада. Белецкая Елена, 10а

Слайд 13

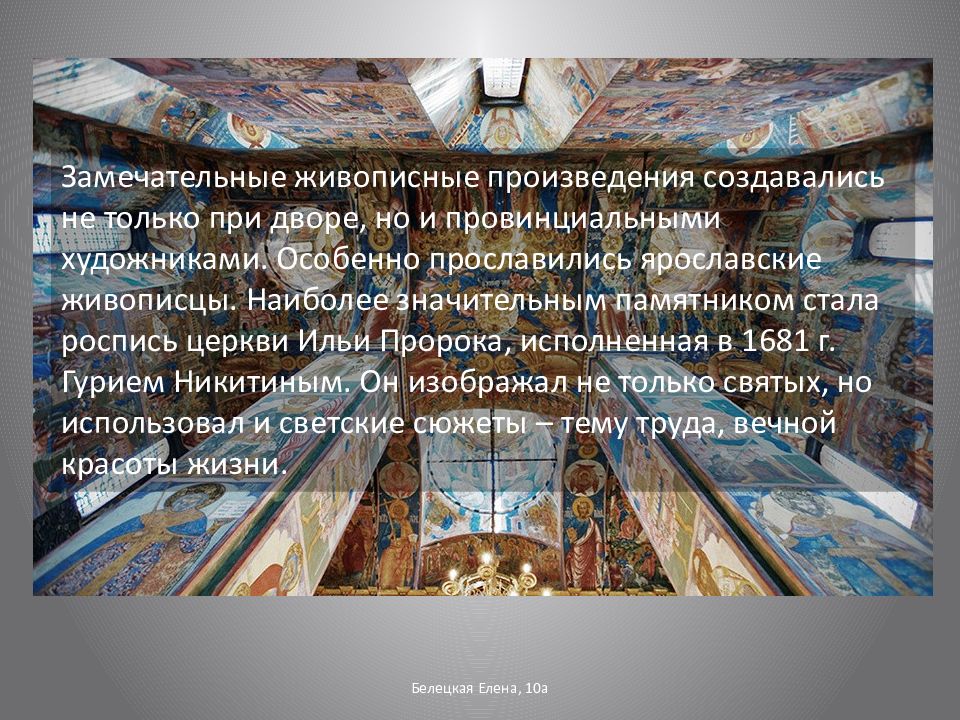

Замечательные живописные произведения создавались не только при дворе, но и провинциальными художниками. Особенно прославились ярославские живописцы. Наиболее значительным памятником стала роспись церкви Ильи Пророка, исполненная в 1681 г. Гурием Никитиным. Он изображал не только святых, но использовал и светские сюжеты – тему труда, вечной красоты жизни. Белецкая Елена, 10а