Слайд 2: внутренние органы

Характерной особенностью является их расположение в полостях тела – грудной и брюшной, которые представляют собой пространства, выстланные серозными оболочками и заполненные серозной жидкостью.

Слайд 3: внутренние органы

органы пищеварительной, дыхательной, мочевой, половых систем.

Слайд 4: Внутренние органы

иннервирует вегетативная нервная система, поэтому функции их не находятся под непосредственным контролем сознания. делят на: 1)трубчатые (полые) 2) паренхиматозные.

Слайд 5: I. Трубчатые органы

– по форме напоминают трубку -внутри полость. К ним относятся глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, гортань, трахея, бронхи, мочеточники, мочевой пузырь мочеиспускательный канал, маточные трубы, матка, влагалище, семявыносящий проток, семенные пузырьки.

Слайд 6: II. Паренхиматозные органы

(от греческого parenchima – мякоть), Паренхиматозные органы состоят из паренхимы и стромы. Паренхима – совокупность тканевых элементов, выполняющих основную функцию органа, строма – опорный остов, состоящий из соединительной ткани. К ним относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа, легкие, почки, селезенка, яичко, яичник.

Слайд 7: органы смешанного строения

язык является мышечным органом, покрытым слизистой оболочкой, зубы состоят из твердых тканей, простата представляет собой мышечно- паренхиматознотрубчатый орган.

Стенка полого органа состоит из трех оболочек. I. Слизистая оболочка. II. Мышечная оболочка. I II. Соединительно-тканная (адвентициальная) оболочка

Слайд 9: подслизистая основа

В большинстве органов между слизистой и мышечной оболочками находится подслизистая основа, между мышечной и серозной оболочками – подсерозная основа В подслизистой основе расположены сосудистые сплетения (артериальное, венозное, лимфатическое), подслизистое нервное сплетение.

Слайд 10: серозная или адвентициальная

оболочки оболочка имеется у органов, которые сращены с окружающими тканями (глотка, пищевод, трахея, бронхи, мочеточник и др.).

Слайд 11: Серозная оболочка

образует париетальный (пристеночный) и висцеральный (внутренностный) листки. Париетальный листок выстилает стенки полостей изнутри, висцеральный – окружает внутренние органы.

Слайд 12: Серозная оболочка

в брюшной полости – брюшина ; в грудной полости – плевра (серозная оболочка легких), и перикард (серозная оболочка сердца). Между листками серозной оболочки – полости ( плевральная, брюшная полость)

Слайд 13: Пищеварительная система

состоит из пищеварительного канала длиной 8 – 10 м и пищеварительных желез, протоки которых открываются в просвет канала. Пищеварительный канал включает полость рта, глотку, пищевод, желудок, тонкую кишку, толстую кишку, к пищеварительным железам относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа.

Слайд 14: Значение полости рта

происходит измельчение (пережевывание) пищи, смачивание еѐ слюной, распознавание вкуса. В слюне пищеварительные ферменты, амилаза, переваривание крахмала начинается уже в полости рта. артикуляции речи. проход в дыхательные пути.

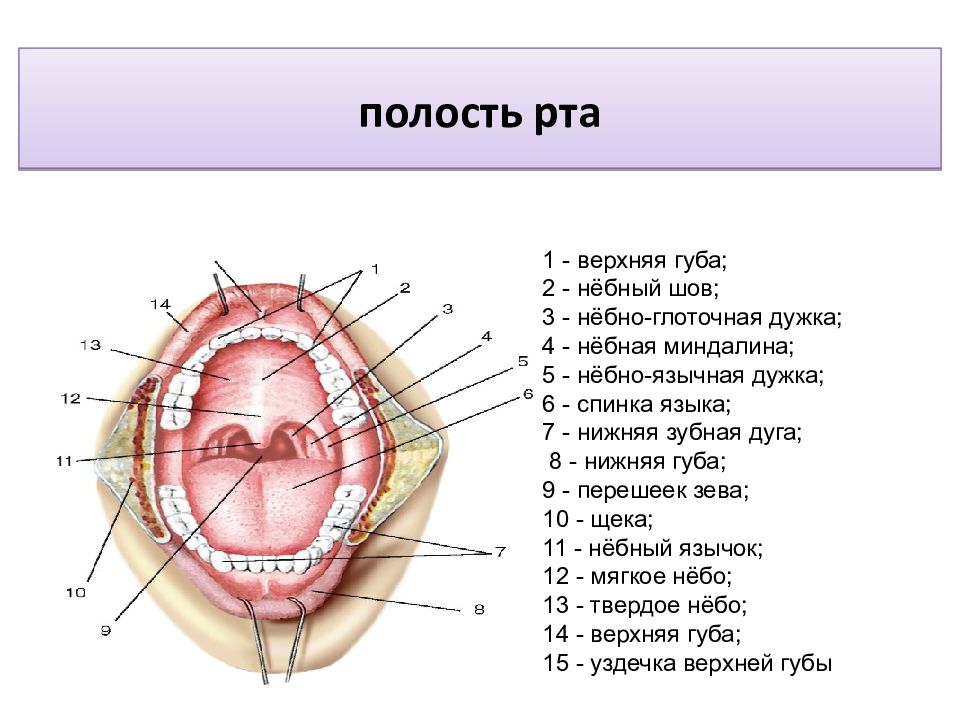

Слайд 15: полость рта

1 - верхняя губа; 2 - нёбный шов; 3 - нёбно-глоточная дужка; 4 - нёбная миндалина; 5 - нёбно-язычная дужка; 6 - спинка языка; 7 - нижняя зубная дуга; 8 - нижняя губа; 9 - перешеек зева; 10 - щека; 11 - нёбный язычок; 12 - мягкое нёбо; 13 - твердое нёбо; 14 - верхняя губа; 15 - уздечка верхней губы

Слайд 16: Полость рта делят на две части

преддверие рта и собственно полость рта. Преддверие рта ограничено: спереди и с боков – губами и щеками, сзади – зубами и деснами.

Слайд 17: Собственно полость рта ограничена

спереди – зубами и деснами, сверху – небом, снизу – диафрагмой рта, сзади располагается отверстие зева. Небо состоит из двух частей – твердого неба и мягкого неба.

Слайд 18: Твердое небо состоит

из костного неба ( небные отростки верхних челюстей и горизонтальные пластинки небных костей), покрытого с двух сторон слизистой оболочкой. Из мягкого неба - поперечно- полосатые мышцы и слизистая оболочка

Слайд 19: В мягком небе выделяют:

Небную завесу Небный язычок Небно-язычную – переднюю и небно-глоточную заднюю дужки Между ними – небная миндалина – лимфоэпителиальный орган, выполняющий функцию иммунной защиты.

Слайд 20: Зев ограничен

сверху – мягким нѐбом, снизу – корнем языка, с боков – нѐбными дужками.

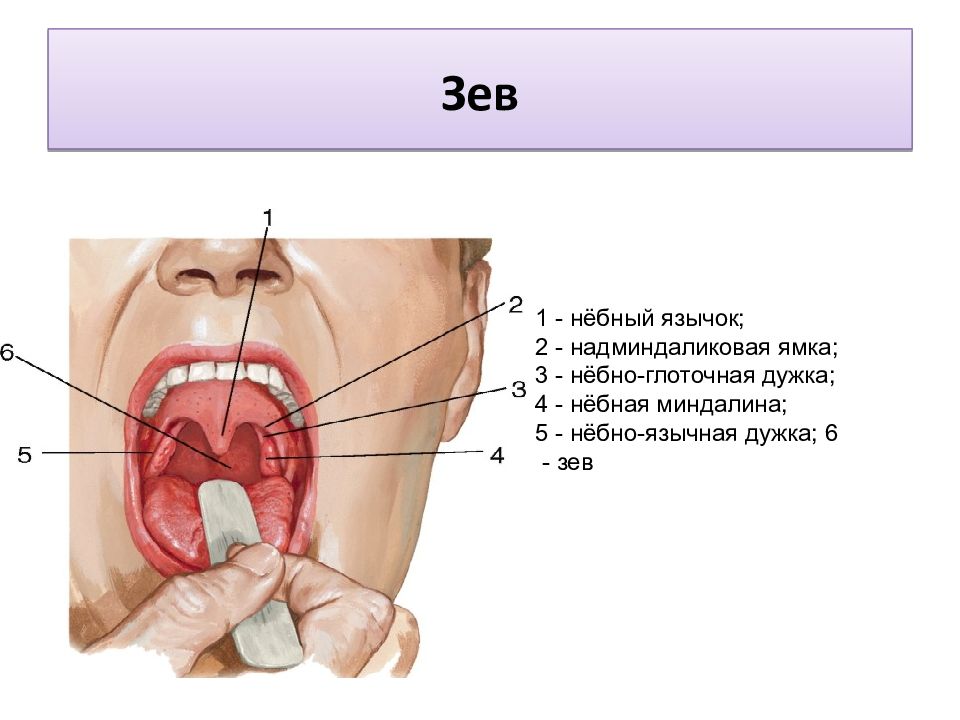

Слайд 21: Зев

1 - нёбный язычок; 2 - надминдаликовая ямка; 3 - нёбно-глоточная дужка; 4 - нёбная миндалина; 5 - нёбно-язычная дужка; 6 - зев

Слайд 22: В полости рта расположены

язык, зубы, слюнные железы. В языке различают корень, тело, верхушку (кончик языка), два боковых края, спинку и нижнюю поверхность.

Слайд 23: Язык

От нижней поверхности языка к внутренней поверхности десны нижней челюсти по средней линии тянется фиброзный тяж – уздечка языка. Сбоку от уздечки располагается подъязычный сосочек, на нем открываются выводные протоки поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез.

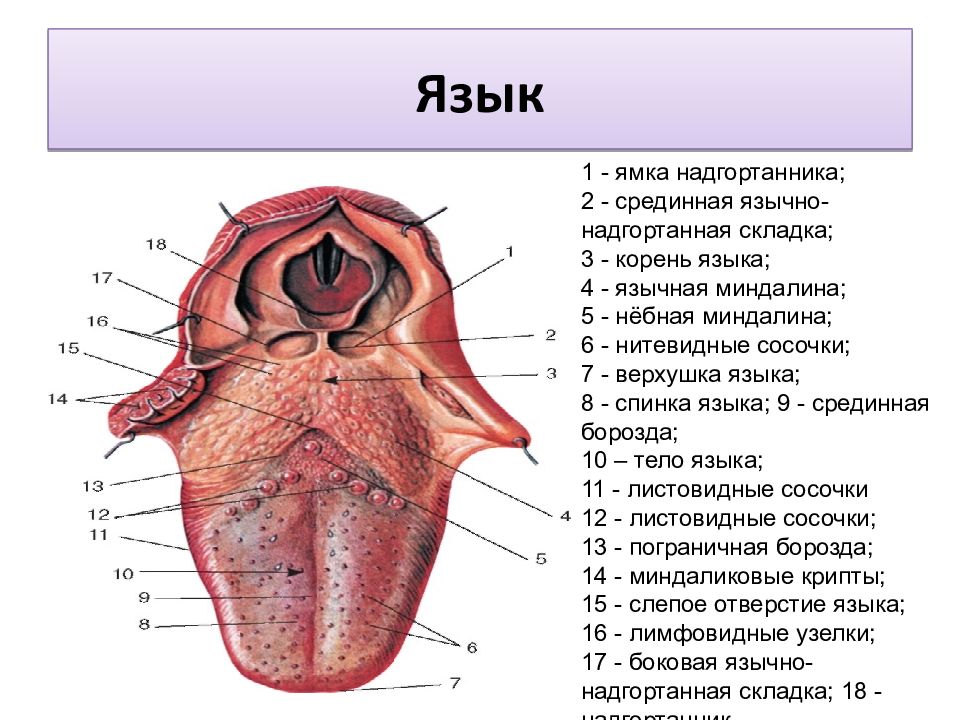

Слайд 24: Язык

1 - ямка надгортанника; 2 - срединная язычно-надгортанная складка; 3 - корень языка; 4 - язычная миндалина; 5 - нёбная миндалина; 6 - нитевидные сосочки; 7 - верхушка языка; 8 - спинка языка; 9 - срединная борозда; 10 – тело языка; 11 - листовидные сосочки 12 - листовидные сосочки; 13 - пограничная борозда; 14 - миндаликовые крипты; 15 - слепое отверстие языка; 16 - лимфовидные узелки; 17 - боковая язычно-надгортанная складка; 18 - надгортанник

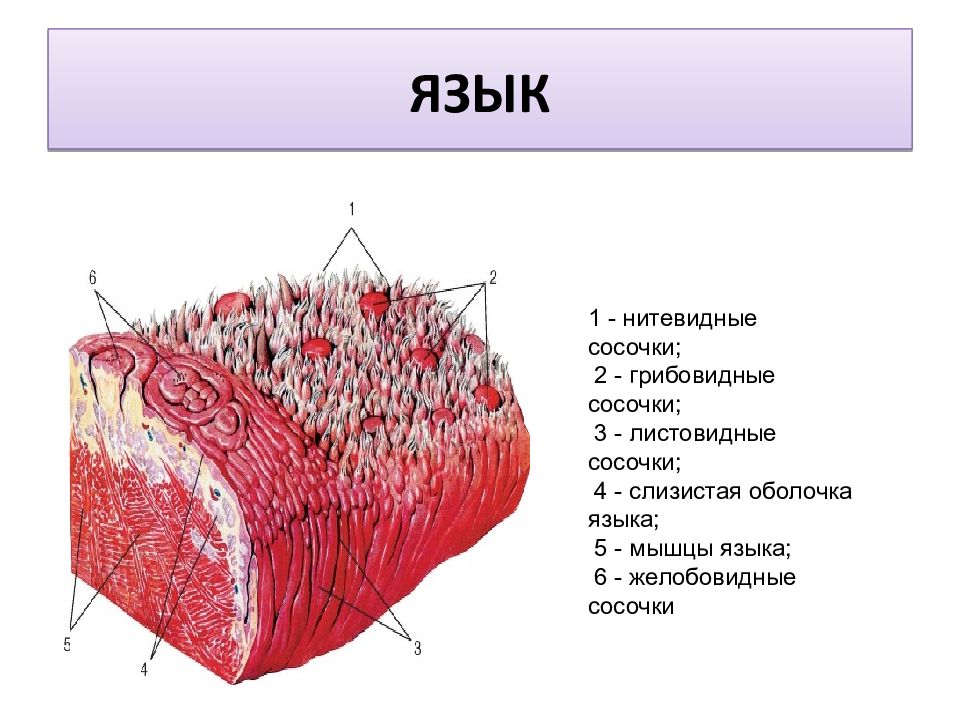

Слайд 25: ЯЗЫК

Слизистая на спинке – бархатистая за счѐт многочисленных сосочков 1 ) нитевидные сосочки - расположены по всей спинке, вкусовых луковиц в них нет 2)грибовидные (рассеяны более редко по спинке) 3) листовидные (расположены по краям языка), 4) желобовидные (их всего 7-8, располагаются они на границе между телом и корнем языка).

Слайд 26: ЯЗЫК

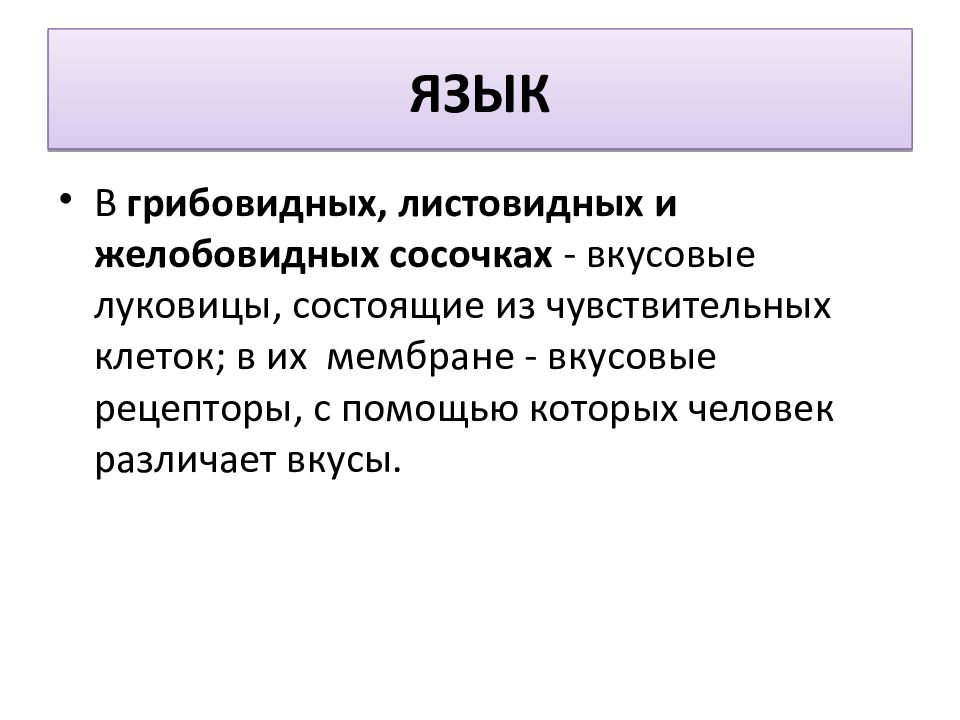

В грибовидных, листовидных и желобовидных сосочках - вкусовые луковицы, состоящие из чувствительных клеток; в их мембране - вкусовые рецепторы, с помощью которых человек различает вкусы.

Слайд 27: ЯЗЫК

1 - нитевидные сосочки; 2 - грибовидные сосочки; 3 - листовидные сосочки; 4 - слизистая оболочка языка; 5 - мышцы языка; 6 - желобовидные сосочки

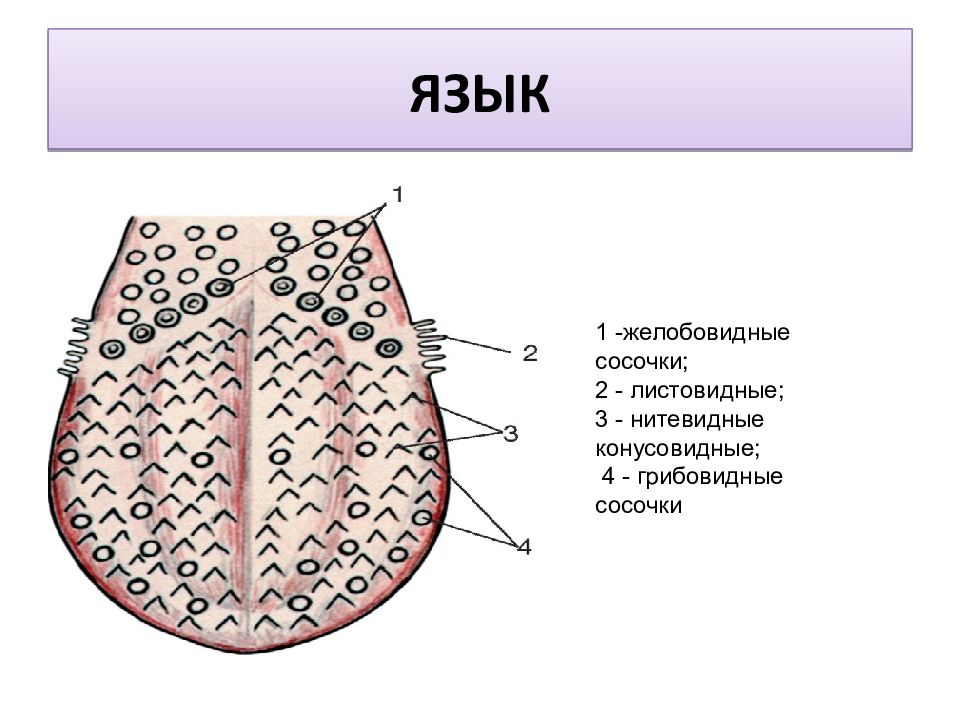

Слайд 28: ЯЗЫК

1 -желобовидные сосочки; 2 - листовидные; 3 - нитевидные конусовидные; 4 - грибовидные сосочки

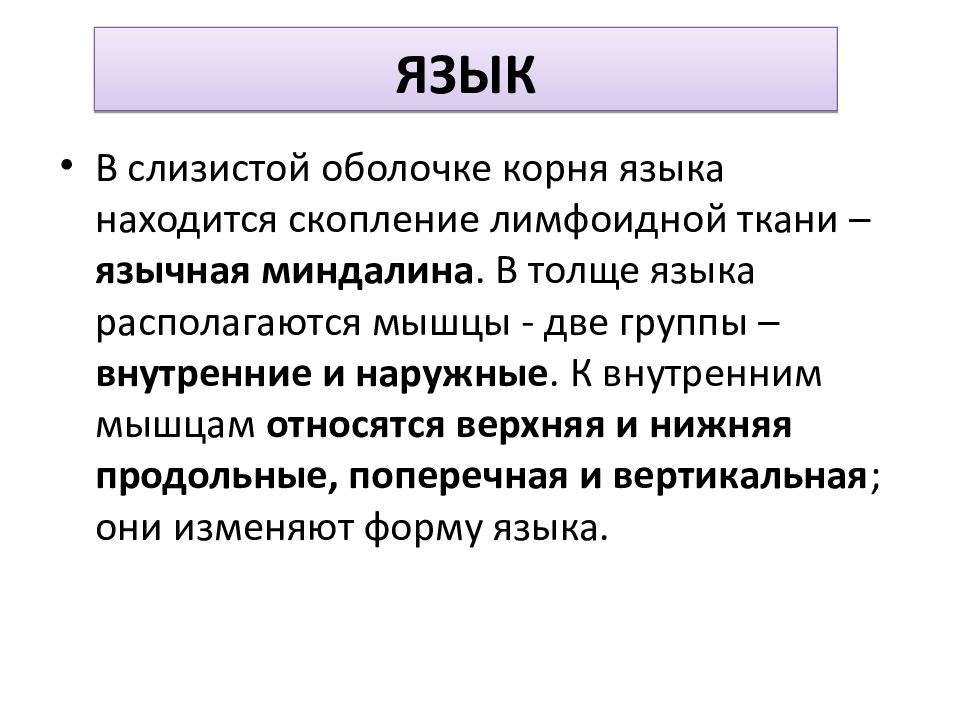

Слайд 29: ЯЗЫК

В слизистой оболочке корня языка находится скопление лимфоидной ткани – язычная миндалина. В толще языка располагаются мышцы - две группы – внутренние и наружные. К внутренним мышцам относятся верхняя и нижняя продольные, поперечная и вертикальная ; они изменяют форму языка.

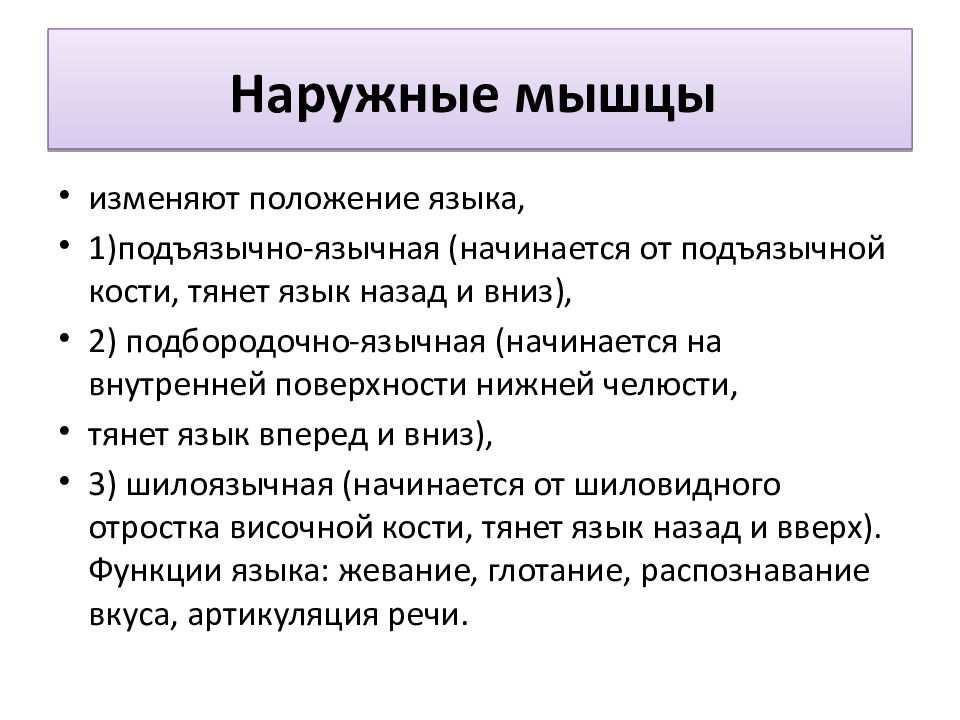

Слайд 30: Наружные мышцы

изменяют положение языка, 1)подъязычно-язычная (начинается от подъязычной кости, тянет язык назад и вниз), 2) подбородочно-язычная (начинается на внутренней поверхности нижней челюсти, тянет язык вперед и вниз), 3) шилоязычная (начинается от шиловидного отростка височной кости, тянет язык назад и вверх). Функции языка: жевание, глотание, распознавание вкуса, артикуляция речи.

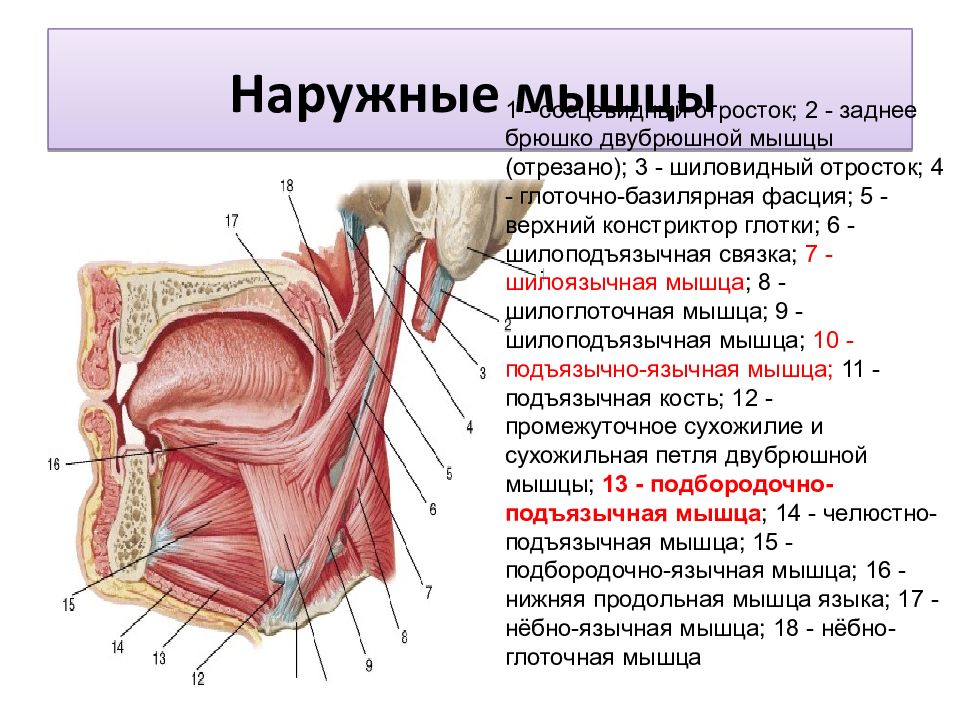

Слайд 31: Наружные мышцы

1 - сосцевидный отросток; 2 - заднее брюшко двубрюшной мышцы (отрезано); 3 - шиловидный отросток; 4 - глоточно-базилярная фасция; 5 - верхний констриктор глотки; 6 - шилоподъязычная связка; 7 - шилоязычная мышца ; 8 - шилоглоточная мышца; 9 - шилоподъязычная мышца; 10 - подъязычно-язычная мышца; 11 - подъязычная кость; 12 - промежуточное сухожилие и сухожильная петля двубрюшной мышцы; 13 - подбородочно-подъязычная мышца ; 14 - челюстно-подъязычная мышца; 15 - подбородочно-язычная мышца; 16 - нижняя продольная мышца языка; 17 - нёбно-язычная мышца; 18 - нёбно-глоточная мышца

Слайд 32: Слюнные железы

делятся на малые и большие. Малые слюнные железы встроены в слизистую оболочку полости рта, по расположению выделяют язычные, губные, щечные, небные.

Слайд 33: К большим слюнным железам относятся

– Околоушная слюнная железа (парная, располагается на боковой поверхности лица, вырабатывает преимущественно серозный (белковый секрет), ее выводной проток открывается в преддверие рта). – Поднижнечелюстная слюнная железа (парная, прилежит к внутренней поверхности тела нижней челюсти, вырабатывает смешанный белково -слизистый секрет, ее выводной проток открывается сбоку от уздечки языка). – Подъязычная слюнная железа (парная, располагается под слизистой оболочкой дна полости рта, вырабатывает преимущественно слизистый секрет, ее большой выводной проток вместе с протоком поднижнечелюстной железы открывается на подъязычном сосочке сбоку от уздечки языка, малые выводные протоки открываются точечными отверстиями вдоль подъязычной складки слизистой оболочки).

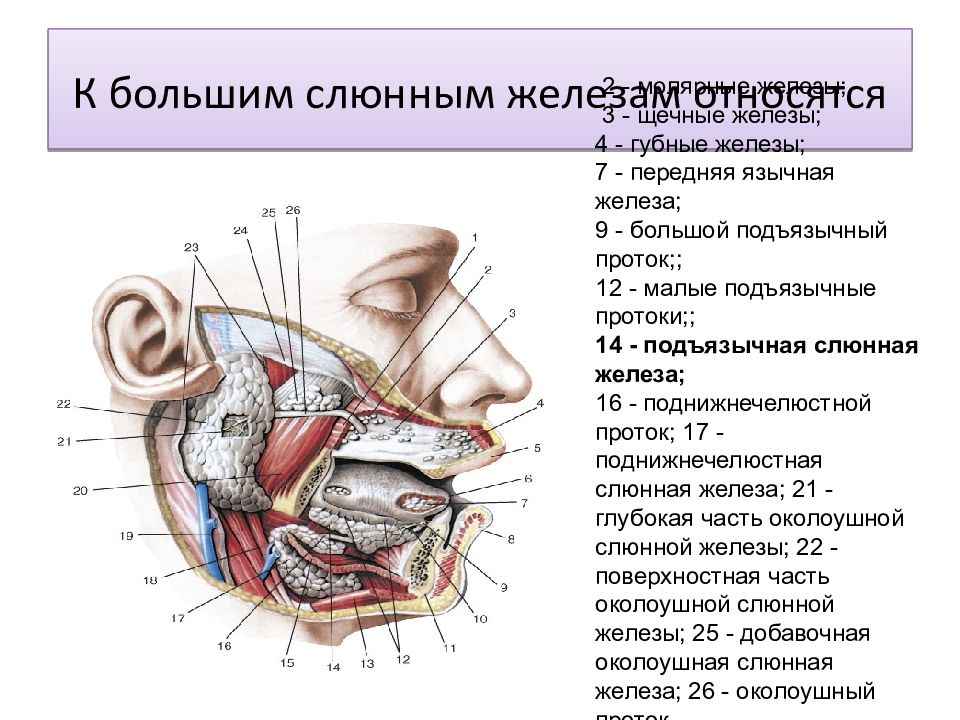

Слайд 34: К большим слюнным железам относятся

2 - молярные железы; 3 - щечные железы; 4 - губные железы; 7 - передняя язычная железа; 9 - большой подъязычный проток;; 12 - малые подъязычные протоки;; 14 - подъязычная слюнная железа; 16 - поднижнечелюстной проток; 17 - поднижнечелюстная слюнная железа; 21 - глубокая часть околоушной слюнной железы; 22 - поверхностная часть околоушной слюнной железы; 25 - добавочная околоушная слюнная железа; 26 - околоушный проток

Слайд 35: Слюнные железы

вырабатывают за сутки около 0,5 л слюны. Слюна содержит пищеварительные ферменты (амилаза, липаза, пептидазы), бактерицидные вещества (лизоцим, лактоферрин, иммуноглобулины), богата ионами кальция (важно для минерализации зубной эмали).

Слайд 36: Зубы

Каждый зуб состоит из коронки, шейки и корня. Внутри зуба находится полость: внутри коронки – полость коронки, внутри корня – канал корня, на верхушке корня – отверстие, через которое проходят кровеносные сосуды и нервы. Зуб состоит из дентина (разновидность костной ткани), коронка покрыта эмалью, корень – цементом ; в полости находится пульпа зуба.

Слайд 37: Зубы

Строение зуба: 1 - эмаль; 2 - дентин; 3 - пульпа; 4 - свободная часть десны; 5 - периодонт; 6 - цемент; 7 - канал корня зуба; 8 - стенка альвеолы; 9 - отверстие верхушки зуба; 10 - корень зуба; 11 - шейка зуба; 12 - коронка зуба

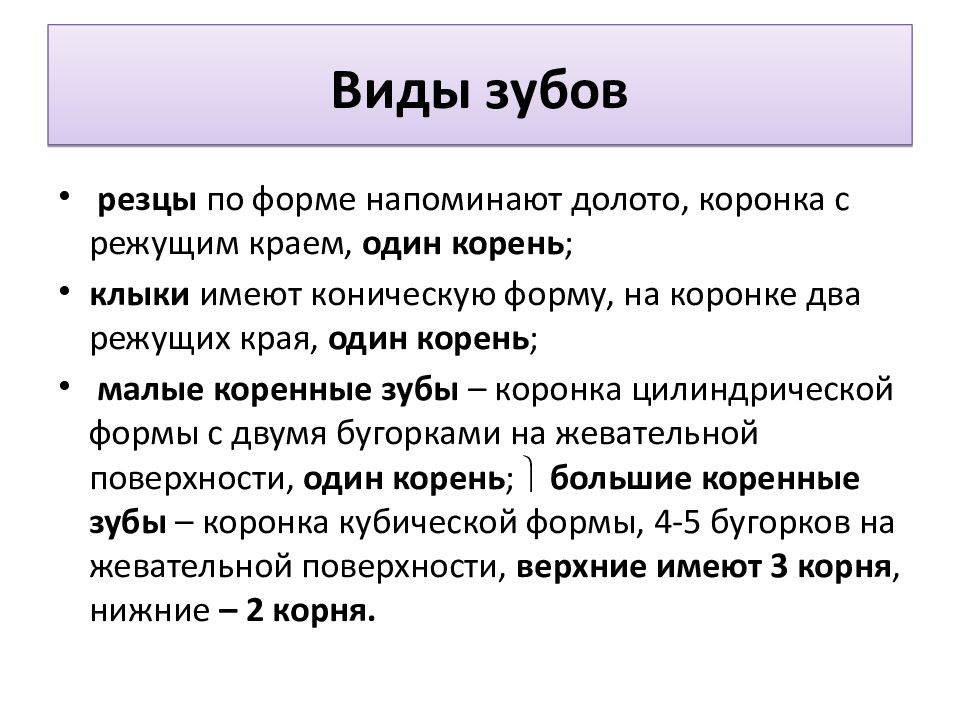

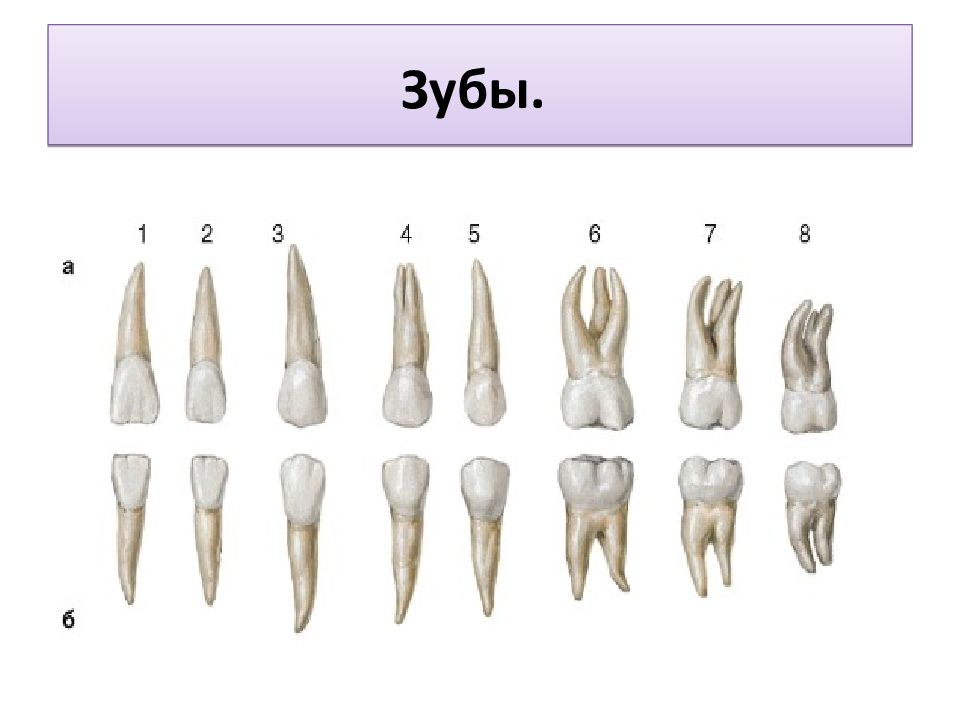

Слайд 38: Виды зубов

резцы по форме напоминают долото, коронка с режущим краем, один корень ; клыки имеют коническую форму, на коронке два режущих края, один корень ; малые коренные зубы – коронка цилиндрической формы с двумя бугорками на жевательной поверхности, один корень ; большие коренные зубы – коронка кубической формы, 4-5 бугорков на жевательной поверхности, верхние имеют 3 корня, нижние – 2 корня.

Слайд 40: Молочные зубы

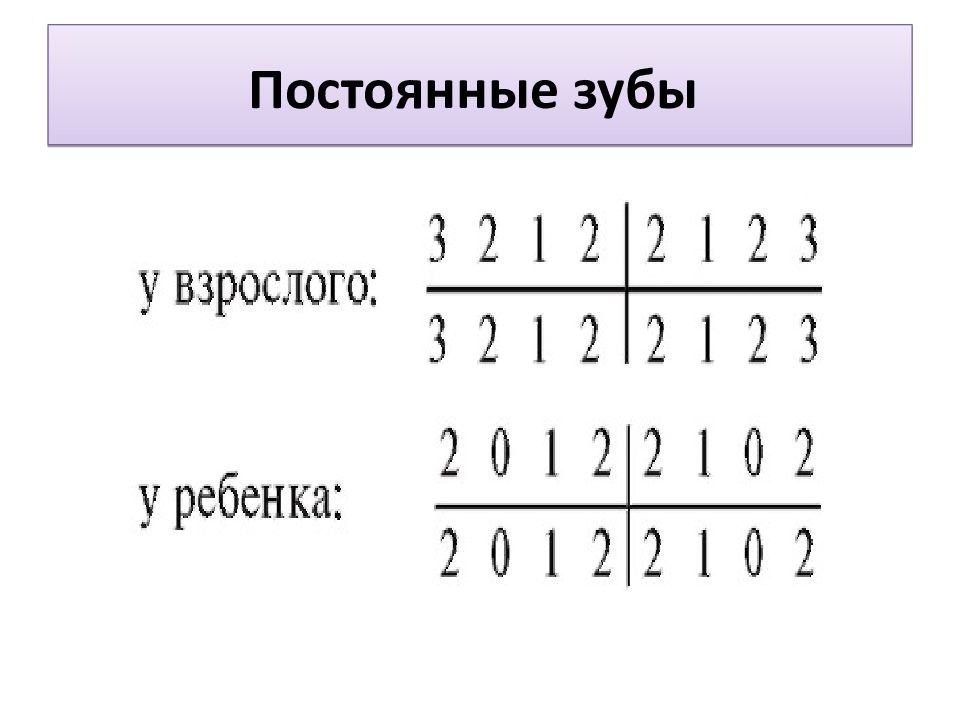

Формула молочных зубов - 2102, что означает 2 резца, 1 клык, 0 – нет малых коренных зубов, 2 больших коренных зуба на каждой половине каждой челюсти, всего 20 зубов. Молочные зубы прорезываются с 6 месяцев до 2 лет, в возрасте 6 лет начинается смена зубов

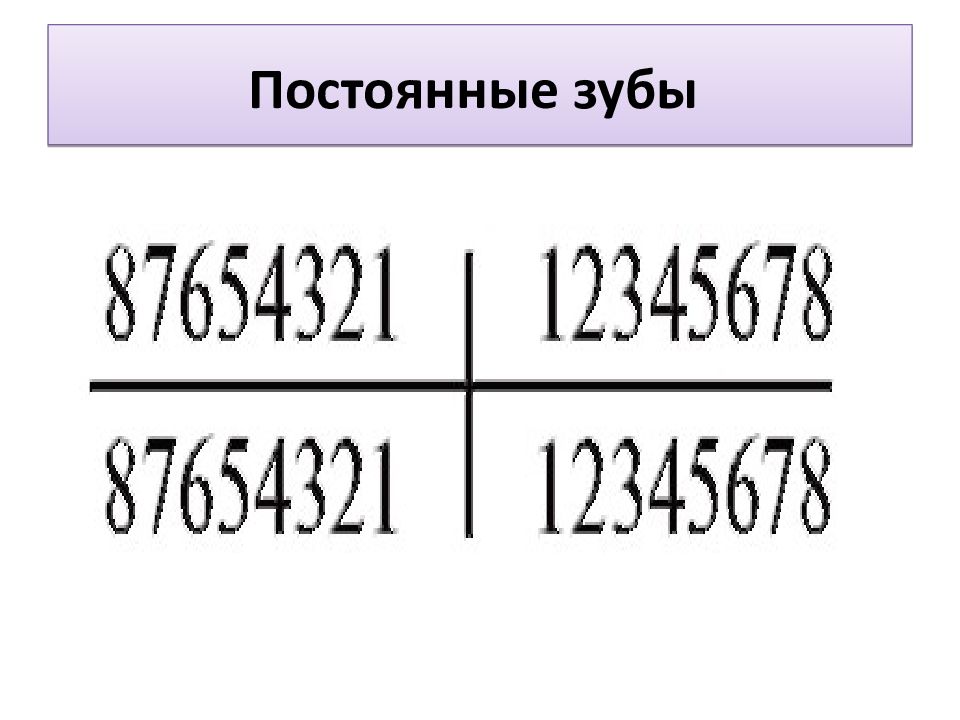

Слайд 41: Постоянные зубы

32, по 16 на каждой челюсти, формула 2123 – 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных, 3 больших коренных. Третий большой коренной зуб прорезывается позже остальных и называется зубом мудрости.

Слайд 44: Глотка

начинается от основания черепа, заканчивается на уровне шестого шейного позвонка. Спереди от глотки располагаются полость носа, полость рта и гортань. 3 части глотки: носовую, ротовую и гортанную.

Слайд 45: Глотка

С полость носа глотка сообщается через хоаны, с полостью рта – через зев, с гортанью – через вход в гортань, носовая часть глотки через слуховую трубу сообщается со средним ухом, внизу глотка продолжается в пищевод.

Слайд 46: Строение стенки глотки

- эпителий слизистой оболочки разнородный: в носоглотке – реснитчатый (мерцательный ), в ротоглотке и гортанной части – многослойный плоский неороговевающий ; имеются бокаловидные клетки, вырабатывающие слизь; глоточные железы вырабатывают белково -слизистый секрет, их протоки открываются на поверхности слизистой оболочки;

Слайд 47: Глотка

в слизистой оболочке глотки располагаются лимфоэпителиальные образования – миндалины: глоточная миндалина находится в области верхней и задней стенок глотки; трубная миндалина – в слизистой оболочке вокруг глоточного отверстия слуховой трубы;

Слайд 48: Глотка

обе миндалины являются частью лимфоэпителиального глоточного кольца, состоящего из 6 миндалин – 2 нѐбные+1 язычная+1 глоточная+2 трубные; их функция – иммунная защита;

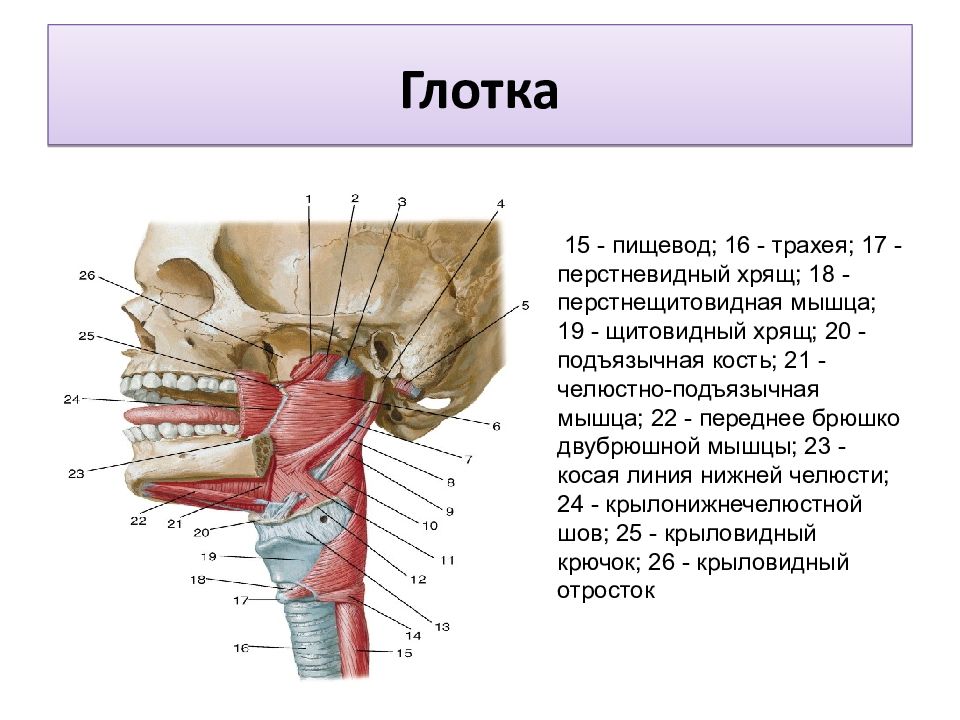

Слайд 49: Глотка

15 - пищевод; 16 - трахея; 17 - перстневидный хрящ; 18 - перстнещитовидная мышца; 19 - щитовидный хрящ; 20 - подъязычная кость; 21 - челюстно-подъязычная мышца; 22 - переднее брюшко двубрюшной мышцы; 23 - косая линия нижней челюсти; 24 - крылонижнечелюстной шов; 25 - крыловидный крючок; 26 - крыловидный отросток

Слайд 50: Глотка

располагается на перекрестке дыхательных путей и пищеварительного тракта. Чтобы пища не попадала в дыхательные пути во время глотания, мягкое небо поднимается вверх, прижимается к задней стенке глотки, закрывая проход в полость носа, надгортанный хрящ опускается и закрывает вход в гортань. Основные функции глотки – глотание и дыхание.

Слайд 51: Пищевод

– трубчатый орган, соединяющий глотку с желудком. Основная функция – проведение пищевого комка. Длина пищевода 25 см. Пищевод проходит через область шеи, грудную полость и брюшную полость, поэтому в нем выделяют три части: шейную, грудную и брюшную.

Слайд 52: строение стенки

Эпителий слизистой оболочки многослойный плоский неороговевающий, есть железы, вырабатывающие слизь. Много лимфоидных фолликулов на границе с желудком. Подслизистая основа - развита, в ней альвеолярно-трубчатые железы (слизь и лизоцим). на поперечном разрезе пищевод имеет форму звезды.

Слайд 53: Мышечная оболочка

неоднородна: в верхней трети – поперечно-полосатая мышечная ткань, в средней трети постепенное замещение гладкомышечной тканью, в средней трети – гладкомышечная ткань.

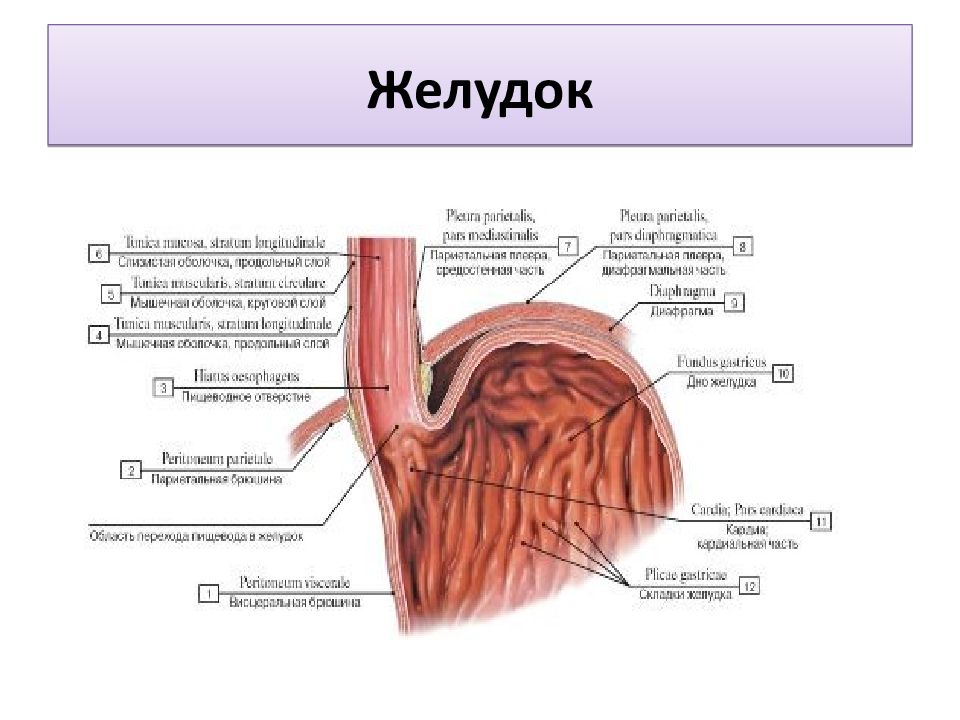

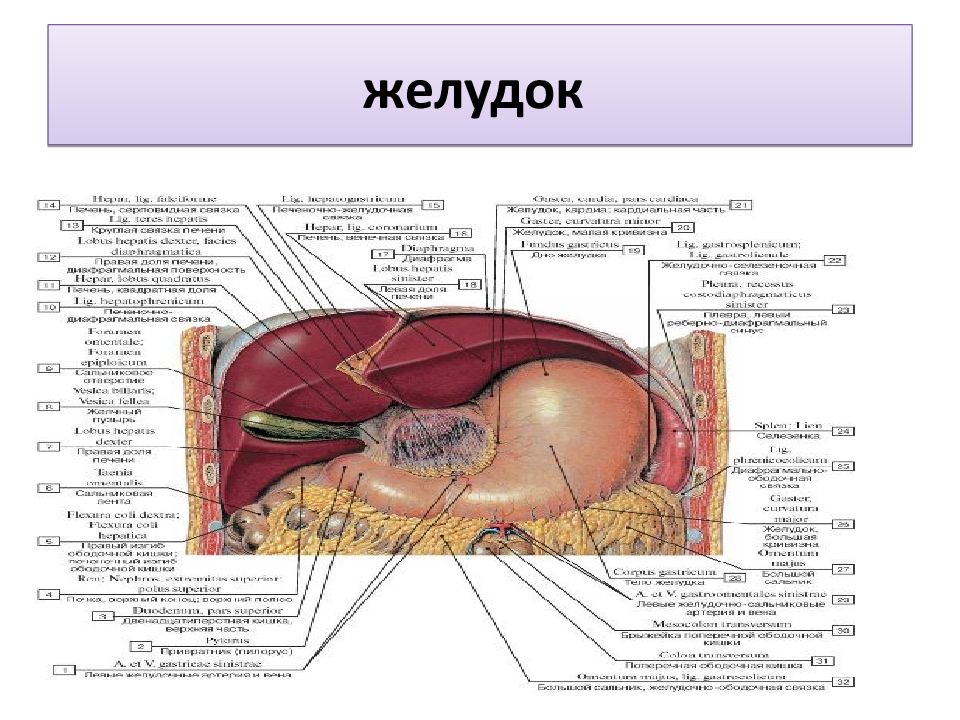

Слайд 54: Желудок

располагается в верхней части брюшной полости это расширенный отдел пищеварительного тракта. два отверстия – кардиальное (входное) и пилорическое (выходное ); две стенки – переднюю и заднюю две кривизны – малую и большую. В желудке выделяют кардиальную часть, дно, тело, привратниковую часть, которая, в свою очередь, делится на более широкую привратниковую пещеру и более узкий привратниковый канал.

Слайд 56: Слизистая оболочка желудка

образует складки они имеют вид лабиринта, на малой кривизне расположены продольно, их называют желудочными дорожками, вдоль них проходят жидкости.

Слайд 58: Слизистая

Помимо складок есть желудочные поля – небольшие участки многоугольной формы, отделенные бороздками. На поверхности полей имеются желудочные ямочки, на дне которых открываются железы желудка.

Слайд 59: Железы желудка

простые трубчатые, состоят из перешейка, шейки и главной части (основания). В стенке желез выделяют 5 видов клеток: 1. главные – вырабатывают ферменты: пепсин (в виде профермента пепсиногена ) и липазу; 2. париетальные или обкладочные – вырабатывают соляную кислоту и внутренний фактор Касла (необходим для кроветворения); 3. шеечные слизистые – вырабатывают слизь; 4. эндокринные – вырабатывают гормоны, регулирующие функции пищеварительной системы ( гастрин, гистамин, соматостатин ); 5. стволовые – обеспечивают постоянное обновление эпителия.

Слайд 60: По расположению выделяют

собственные железы, которые располагаются в области тела и дна, секретируют ферменты, соляную кислоту, слизь, гормоны; кардиальные железы расположены в кардиальной части желудка, секретируют главным образом слизь. пилорические железы расположены в пилорической части желудка, секретируют слизь и гормоны. В

Слайд 61: подслизистая основа

Мышечная оболочка состоит из трех слоев: наружного продольного, среднего циркулярного и внутреннего косого. На границе с двенадцатиперстной кишкой циркулярный слой образует утолщение – привратниковый сфинктер. Слизистая оболочка в области сфинктера образует складку – привратниковую заслонку.

Слайд 62: Функции желудка:

• накопление, временное хранение и перемешивание пищи; секреция желудочного сока; переваривание; продвижение пищи в тонкую кишку; всасывание (вода, соли, сахара, лекарства); при нарушении функции почек желудок может выполнять экскреторную функцию – выводить конечные продукты обмена веществ в просвет пищеварительного тракта.

Слайд 63: Тонкая кишка

располагается в средней части брюшной полости, состоит из трех отделов: двенадцатиперстной, тощей и подвздошной ; длина ее составляет 5-6 метров: двенадцатиперстная кишка – 25 см, тощая – 2–2,5 м, подвздошная – 2,5–3 м.

Слайд 64: Функции тонкой кишки:

-переваривание, -всасывание, -продвижение содержимого в толстую кишку, -эндокринная – секреция гормонов, регулирующих пищеварение.

Слайд 65: Стенка тонкой кишки

Слизистая оболочка имеет большую площадь поверхности (около 200 м²) для всасывания питательных веществ. Увеличение площади поверхности происходит за счет: постоянных циркулярных складок слизистой оболочки (увеличивается в 3 раза), 2) кишечных ворсинок (увеличивается в 10 раз), 3) микроворсинок (увеличивается в 20 раз).

Слайд 66: Кишечные ворсинки

представляют собой пальцевидные выросты слизистой оболочки длиной 0,5-1 мм. В центре кишечной ворсинки находится лимфатический капилляр, в него всасываются жиры ; вокруг лимфатического капилляра располагаются кровеносные капилляры, в них всасываются вода, соли, сахара, аминокислоты, другие низкомолекулярные вещества.

Слайд 67: Микроворсинки

-микроскопические выросты цитоплазмы эпителиальных клеток на слизистой. -между ворсинками - кишечные железы простой трубчатой формы ( или крипты ), выделяют слизь, гормоны и бактерицидные вещества.

Слайд 68: В двенадцатиперстной кишке

железы располагаются более глубоко – в подслизистой основе, они вырабатывают слизь ( pH 9), защелачивающую кислое содержимое, поступающее из желудка.

Слайд 69: В слизистой оболочке

лимфоидные образования: одиночные лимфоидные фолликулы располагаются на всем протяжении кишки, сгруппированные лимфоидные узелки ( Пейеровы бляшки) – только в конечном отделе подвздошной кишки.

Слайд 70: В просвет двенадцатиперстной кишки

открываются общий желчный проток и проток поджелудочной железы.

Слайд 71: Толстая кишка

длина около 1,5 м. В ней выделяют : 1)слепую кишку, 2) ободочную кишку а) восходящая б) поперечная в) сигмовидная г) нисходящая 3) прямую кишку.

Слайд 72: Стенка толстой кишки

имеет ряд особенностей. Слизистая оболочка гладкая, не имеет ворсинок, складки полулунной формы. Железы в слизистой оболочке имеют простую трубчатую форму, секретируют слизь в просвет кишки, вырабатывают гормоны, регулирующие функции пищеварительной системы.

Слайд 73: Мышечная оболочка

состоит из двух слоев: внутреннего циркулярного и наружного продольного. Продольный слой не сплошной, состоит из трех лент. В связи с тем, что ленты имеют меньшую длину, чем соседние участки, у толстой кишки образуются мешкообразные выпячивания, или гаустры.

Слайд 74: сальниковые отростки

пальцевидные выросты длиной 3-5 см, являются депо жира, выполняют защитную амортизирующую функцию.

Слайд 75: стенка толстой кишки

лимфоидные образования в виде одиночных лимфоидных фолликулов. Слепая кишка имеет червеобразный отросток – это лимфоидный орган, выполняет функции иммунной защиты, его называют кишечной миндалиной.

Слайд 76: Функции толстой кишки:

• всасывание воды и солей; • микрофлора толстой кишки синтезирует витамины, перерабатывает клетчатку; • выведение непереваренных остатков пищи; • эндокринная, • иммунная защита (червеобразный отросток).

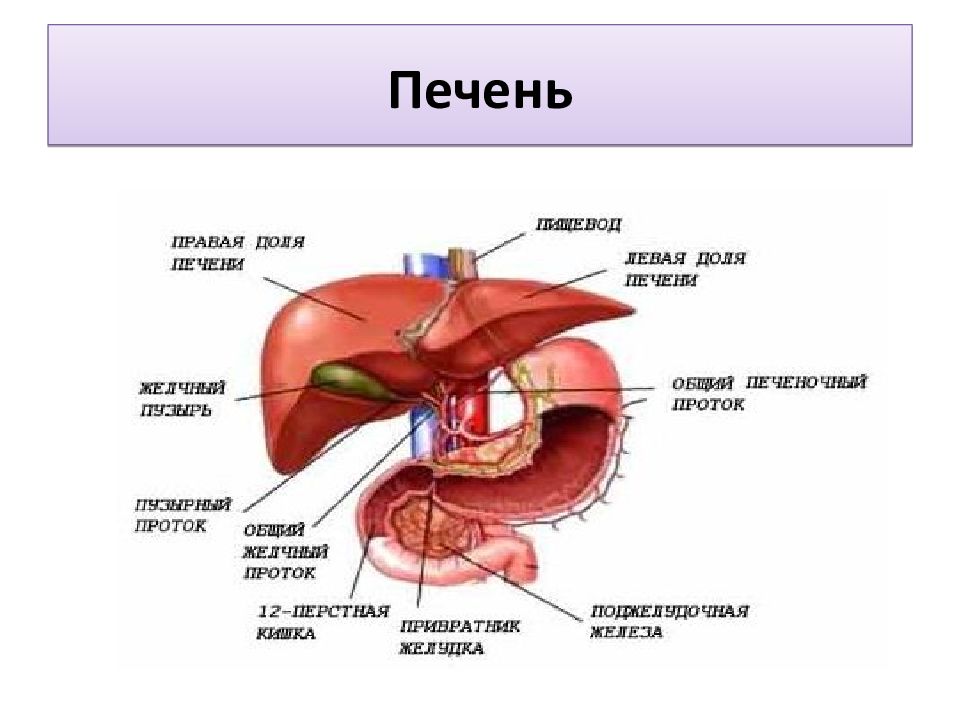

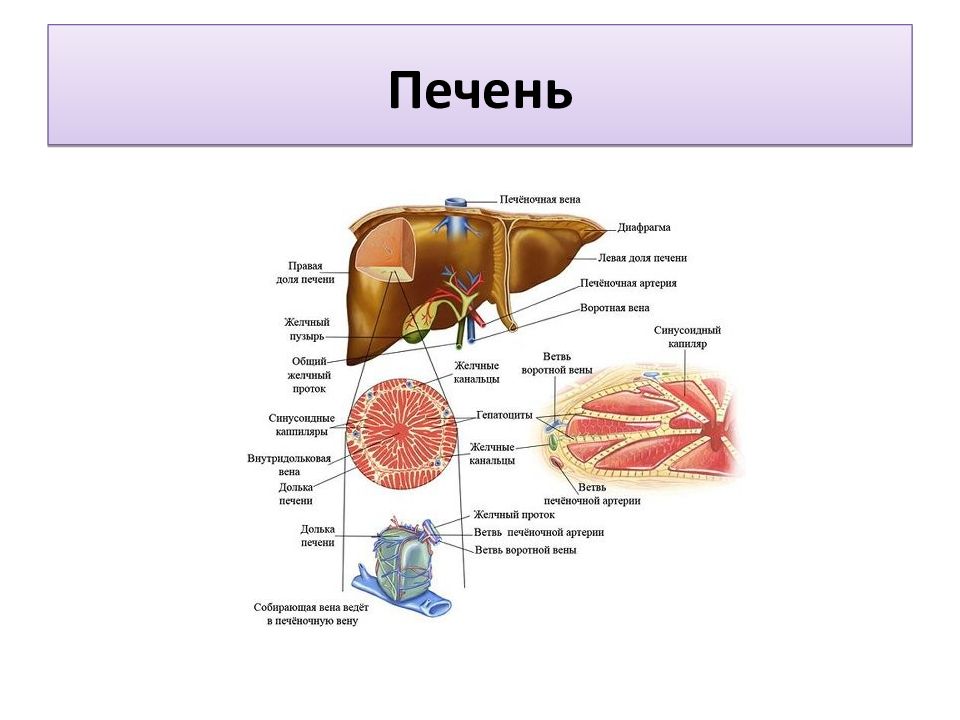

Слайд 77: Печень

– самая крупная железа пищеварительной системы, еѐ масса составляет 1500 г. Печень располагается в правом подреберье и надчревной области. Еѐ верхняя (диафрагмальная) поверхность обращена к диафрагме, нижняя (висцеральная поверхность) направлена к органам брюшной полости. В печени выделяют две первичные доли – правую и левую.

Слайд 79: ПЕЧЕНЬ

Границей между ними на диафрагмальной поверхности служит серповидная связка печени; на висцеральной поверхности щель круглой связки печени (спереди) и щель венозной связки (сзади).

Слайд 80: ПЕЧЕНЬ

На висцеральной поверхности правой доли спереди расположена ямка желчного пузыря, сзади – борозда нижней полой вены. В поперечном направлении проходит г лубокая поперечная борозда – ворота печени. В воротах печени располагается воротная триада: печеночная артерия, воротная вена, общий печеночный (желчный) проток ; кроме этого в ворота входят нервы, выходят лимфатические сосуды, располагаются лимфатические узлы.

Слайд 83: Печень

На висцеральной поверхности правой доли выделяют вторичные доли – квадратную (между щелью круглой связки и ямкой желчного пузыря) и хвостатую (между щелью венозной связки и бороздой нижней полой вены).

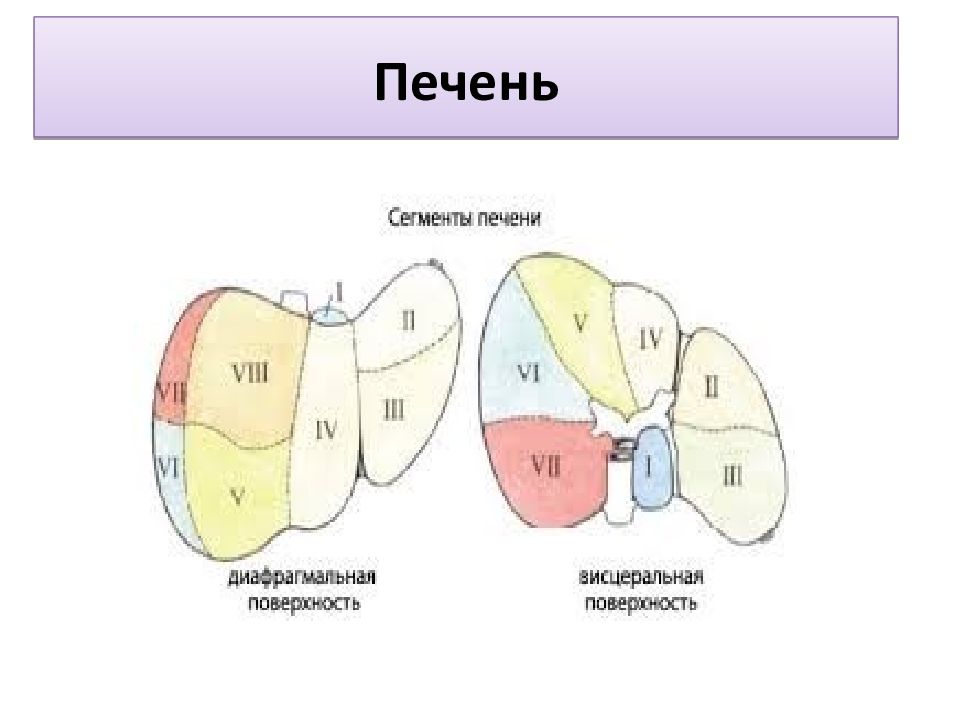

Слайд 84: Сегменты печени

Помимо долей в печени выделяют 8 сегментов. Сегмент – участок печени, получающий кровь из ветви воротной вены III порядка.

Слайд 85: Печень

покрыта фиброзной капсулой, от неѐ вглубь отходят прослойки соединительной ткани, которые делят паренхиму печени на дольки. Печеночная долька – структурно-функциональная единица печени, имеет шестигранную призматическую форму, диаметр около 1,5 мм.

Слайд 86: Дольки печени

Долька образована печеночными балками, радиально расходящимися от центра к периферии. Балка состоит из двух рядов печеночных клеток, между рядами клеток в пределах балки располагается желчный проточек, в него печеночные клетки секретируют желчь. Между балками располагаются кровеносные синусоидные капилляры, которые направляются от периферии дольки к ее центру. В центре дольки расположена центральная вена (начальный сегмент печеночной вены, отводящей венозную кровь от печени). В синусоидные капилляры поступает кровь из ветвей печеночной артерии и воротной вены.

Слайд 90: Особенности кровообращения печени

Печеночная артерия приносит артериальную кровь для питания самой печени. Воротная вена приносит в печень венозную кровь от всех непарных органов брюшной полости: желудка, тонкой кишки, толстой кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезенки. Печень забирает из этой крови питательные вещества для обмена веществ и обезвреживает токсические вещества.

Слайд 91: Особенности кровообращения печени

Печеночная вена отводит кровь от печени. Капиллярная сеть между воротной и печеночной венами называется «чудесной» венозной сетью (так как располагается между двумя венами в отличие от классических капиллярных сетей между артериями и венами).

Слайд 92: ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

Вырабатывает желчь Функции желчи : Эмульгирование жиров (активация липазы). 2. Обладает бактерицидным действием. 3. Стимулирует перистальтику. 4. Обеспечивает выведение желчных пигментов.

Слайд 93: ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

II. Участвует в обмене веществ. III. Обезвреживает токсические вещества (детоксикация). IV. Запасает витамины, минеральные элементы (железо, медь, цинк, кобальт и др.). V. Метаболизм гормонов. VI. Иммунная (фагоцитоз и разрушение микроорганизмов). VII. Депонирование крови. VIII. У плода в печени идет кроветворение.

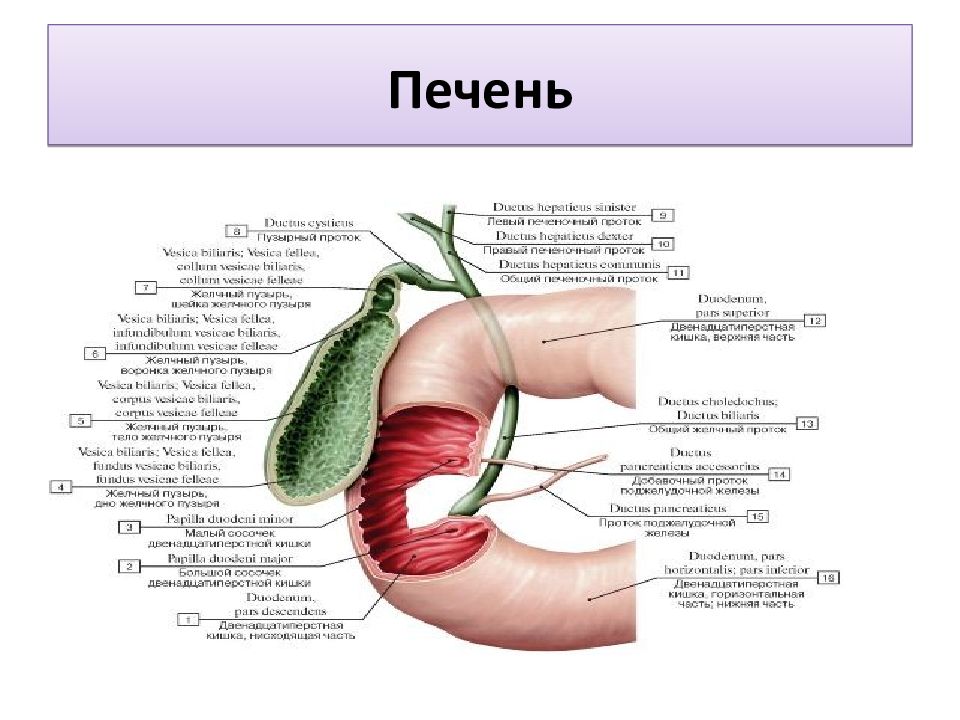

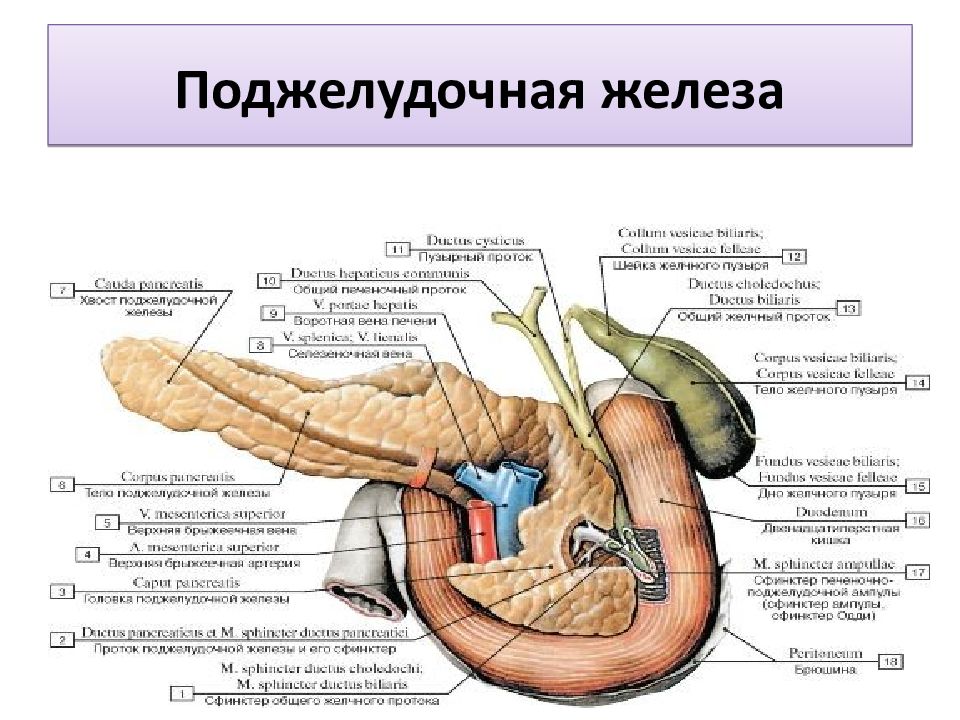

Слайд 94: Желчевыводящие пути и желчный пузырь

Желчные проточки в печеночных балках открываются в междольковые протоки, которые соединяются друг с другом, увеличиваются в диаметре и образуют общий печеночный проток, выходящий из ворот печени. Общий печеночный проток затем соединяется с протоком желчного пузыря, в результате образуется общий желчный проток, который направляется к двенадцатиперстной кишке. Перед впадением в кишку он объединяется с протоком поджелудочной железы.

Слайд 95: Желчный пузырь

– полый орган грушевидной формы, расположен на висцеральной поверхности печени, служит для накопления и временного хранения желчи. Ток желчи по протокам регулируют сфинктеры.

Слайд 97: Поджелудочная железа

располагается горизонтально на задней стенке брюшной полости. Она состоит из головки, шейки, тела и хвоста. В поджелудочной железе выделяют экзокринную и эндокринную части. Экзокринная часть вырабатывает сок, содержащий ферменты, расщепляющие жиры, белки и углеводы. Проток поджелудочной железы вместе с общим желчным протоком открывается в двенадцатиперстную кишку.

Слайд 100: Эндокринную часть

образуют островки поджелудочной железы, которые продуцируют гормоны и выделяют их в кровь:

Слайд 101: Гормоны поджелудочной железы

1. Инсулин понижает уровень глюкозы в крови, его вырабатывают β клетки островков. 2. Глюкагон (повышает уровень глюкозы в крови, его вырабатывают α клетки островков. 3. Соматостатин, панкреатический полипептид, грелин и другие гормоны, регулирующие аппетит и функции пищеварительной системы.