Первый слайд презентации

Антропология от греческого anthropos - человек и logos - слово, учение, наука в наиболее широкомпонимании представляет собой область знания, предметом исследования которой является человек.

Слайд 2

Аристотель Аристотель (384-322 гг. до н.э.) - крупнейший античный философ, мыслитель, один из основоположников научного и философского знания. Родился в Стагире. С 367 г. став учеником Платона в течение 20-ти лет был учеником платоновской академии. В 335 г. основал Ликей. С 343 г. был воспитателем Александра Великого. Умер на о. Эвбее, куда бежал от обвинений в преступлении против религии. Основываясь на наблюдениях за животными, сформулировал теорию непрерывного постепенного развития живой материи из неживой ("О возникновении животных"). Разрабатывает классификацию, исследует функциональную роль частей тела, механизм их возникновения, широко применяет метод сравнительного описания и вводит в биологию принцип аналогии ("История животных", "О частях животных" и др.). Аристотель считается первым, кто употребил термин антропология, вкладывая в это понятие знание в основном о духовном мире человека ("О душе").

Слайд 3

Хундт Магнус (Hundt) - германский анатом второй половины XV - начала XVI вв. Опубликовал в 1501 г. (в Лейпциге) анатомический труде "Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis" (Антропология о достоинстве, природе и свойствах человека и об элементах, частях и членах человеческого тела), В этом сочинении термин "антропология" впервые в истории науки был употреблен в отношении биологических и анатомических свойств человека.

Слайд 4

В 1533 г. появился труд итальянца Галеаццо Капелла «Антропология, или рассуждение о человеческой природе», содержащий данные об индивидуальной изменчивости морфологических признаков человека.

Слайд 5

Линней Карл (Linnaeus) (1707-1778) - крупнейший шведский естествоиспытатель, основоположник современной биологической систематики. Ввел бинарную систему биологической номенклатуры (при определении вида дается его латинское родовое и видовое название, например: Homo sapiens). Им введен отряд Приматов с родами Lemur (лемуры), Simia (обезьяны) и Homo (человек) К. Линнеем введен таксон Homo sapiens, разделенный на четыре биологические расы. Будучи сторонником креационизма, считал, что роды живых организмов были созданы Творцом одномоментно, а виды представляют собой варианты родов - они неизменны с момента творения. Основные работы: "Система природы" (1735) и "Философия ботаники" (1751). Являлся первым президентом Шведской Академии наук (с 1737 г.), почетным иностранным членом Петербургской Академии наук (с 1754 г.) и большинства других существовавших научных обществ.

Слайд 6

Ламарк Жан-Батист (Lamarck) (1744-1829) – выдающийся французский естествоиспытатель (ботаник и зоолог беспозвоночных животных) сформулировавший одну из первых научных теорий биологической эволюции. Основоположник зоопсихологии. Ж-Б. Ламарка считают одним из первых, кто употребил термин "биология".

Слайд 7

Дарвин Чарльз Роберт (Darwin) (1809-1882) - выдающийся английский натуралист, создатель теории биологической эволюции в результате естественного отбора, впервые предлагавшей механизм эволюционных изменений. В 1859 г. Ч. Дарвин опубликовал свой основной труд "Происхождение жизни путем естественного отбора". Работы "Происхождение человека и половой подбор" (1871 г.,) и "О выражении эмоций у человека и животных" (1872 г.). предлагают применение общей теории Ч. Дарвина к проблеме происхождения человека, как обычного биологического вида. Ч. Дарвин являлся иностранным член-корреспондентом Петербургской Академии наук (с 1867 г.) и состоял во множестве научных обществ во всем мире.

Слайд 8

Брока Поль (Broca) (1824-1880) - французский антрополог, анатом, хирург и организатор науки. В 1859 г. П. Брока основал Парижское общество антропологии (первое в мире), главой которого оставался до конца жизни. П. Брока известен как разработчик антропологического инструментария, мало изменившегося до настоящего времени. В 1872 г. П. Брока основал журнал "Revue d'anthropologie" (Антропологическое обозрение), в 1876 - Высшую школу антропологии (в Париже). Благодаря его организаторской деятельности антропология стала академической дисциплиной. В своих работах заложил основы изучения морфологии человека по различным направлениям.

Слайд 9

Татищев Василий Никитич (1686-1750) - известный русский историк и государственный деятель. Известен своими трудами по истории, этнографии и географии. Ему принадлежит инициатива "землемерия" и описания Русских земель, поддержанная Петром I. Татищев составил первую программу сбора сведений по географии, истории и народонаселению областей России, в которой специально оговаривались и пункты антропологического описания населения.

Слайд 10

Бэр Карл Максимович (Карл-Эрнест) (1792-1876) - один из самых многосторонних и выдающихся естествоиспытателей нового времени, основатель эмбриологии, анатом, антрополог. Открыл яйцеклетку у млекопитающих, описал стадию бластулы, изучил эмбриогенез цыпленка, установил сходство эмбрионов высших и низших животных, теорию последовательного появление в эмбриогенезе признаков типа, класса, отряда и т.п. Описал развитие основных органов позвоночных. Считается одним из основателей физической антропологии. Высказывает доказательные идеи относительно монофилетического происхождения человека и его рас, о влиянии на физический тип условий среды. Первым в России применяет метод краниологии для исследования происхождения этно-территориальных групп человека. Специальные работы посвящены деформации черепов, краниологии средневекового славянского населения. Программа краниологических исследований, представленная К.М. Бэром в 1861 г. легла в основу современных методик.

Слайд 11

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888) - блестящий русский путешественник, зоолог, этнограф и общественный деятель. Им впервые освещены многие вопросы антропологии коренного населения Юго-Восточной Азии, Океании и Австралии. При поддержке Императорского Русского Географического Общества Миклухо-Маклай в 1871 г. отправился на побережье Новой Гвинеи (с тех пор - берег Маклая), где 16 месяцев жил среди папуасов. В 1873 г. исследовал негритосов на Маниле. Используя фактический материал, он опроверг расистские представления о коренном различии физического строения и психики представителей отдельных рас человека.

Слайд 12

Богданов Анатолий Петрович (1834-1896) - крупнейший русский антрополог XIX в., зоолог и историк зоологии. Один из основателей антропологии в России, организатор первых антропологических учреждений и популяризатор естественнонаучных знаний. Член-корреспондент Петербургской АН (с 1890 г.), профессор Московского университета (с 1867 г.). По инициативе Богданова основаны Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ, с 1864), Общество акклиматизации животных и растений, организованы Этнографическая (1867), Политехническая (1872) и Антропологическая (1879) выставки, положившие начало политехническому и антропологическому музеям в Москве.

Слайд 13

Анучин Дмитрий Николаевич (1843-1923) - выдающийся отечественный антрополог, географ, этнограф и археолог.. С 1890 президент общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). Основной специальностью Д.Н. Анучина была антропология, одним из основоположников которой он был в России. Он рассматривал антропологию чрезвычайно широко, включая в неё всю совокупность естественно-исторических сведений о человеке: его эволюцию, сравнительную анатомию, биологию, учение о расах и др, рассматривающие человека в неразрывной связи с двумя другими дисциплинами - этнографией и археологией. Основные направления его исследований - этническая антропология и антропогенез.

Слайд 14

Бунак Виктор Валерианович (1891-1979) - выдающийся российский антрополог, с деятельностью которого связано создание и развитие антропологической науки советского периода. В.В. Бунак - ученик Д.Н. Анучина и преемник его в качестве лидера отечественной антропологии. Доктор биологических наук (с 1935), профессор МГУ с 1925 по 1948 гг. Основные труды относятся к области морфологии человека (теория процесса "роста", физического развития, исследования формообразования скелета), расоведению и этнической антропологии, проблемам антропогенеза, генетике человека, теории происхождения речи и др. Внедрил новые методы антропологического исследования и обработки массовых антропометрических данных. Организатор и руководитель прикладных антропологических работ по установлению стандартов для изготовления предметов личного пользования (одежда, обувь и т.д.).

Слайд 15

Рогинский Яков Яковлевич (1895-1986) - отечественный антрополог, один из крупнейших отечественных исследователей антропогенеза. С 1950 г. профессор МГУ, педагог. Основные работы касались вопросов возникновения современного вида человека, расоведения и морфологии человека. В частности, Я.Я. Рогинский много работ посвятил критическому разбору гипотезы существования "пресапиенса" в Европе. Также, разрабатывал проблему "разрывов постепенности" и скорости эволюции предков человека. Важной составляющей научного наследия Я.Я. Рогинского является изучение основных типов характера и их становлению в эволюции человека. Существенна разработка философских аспектов антропогенеза.

Слайд 16

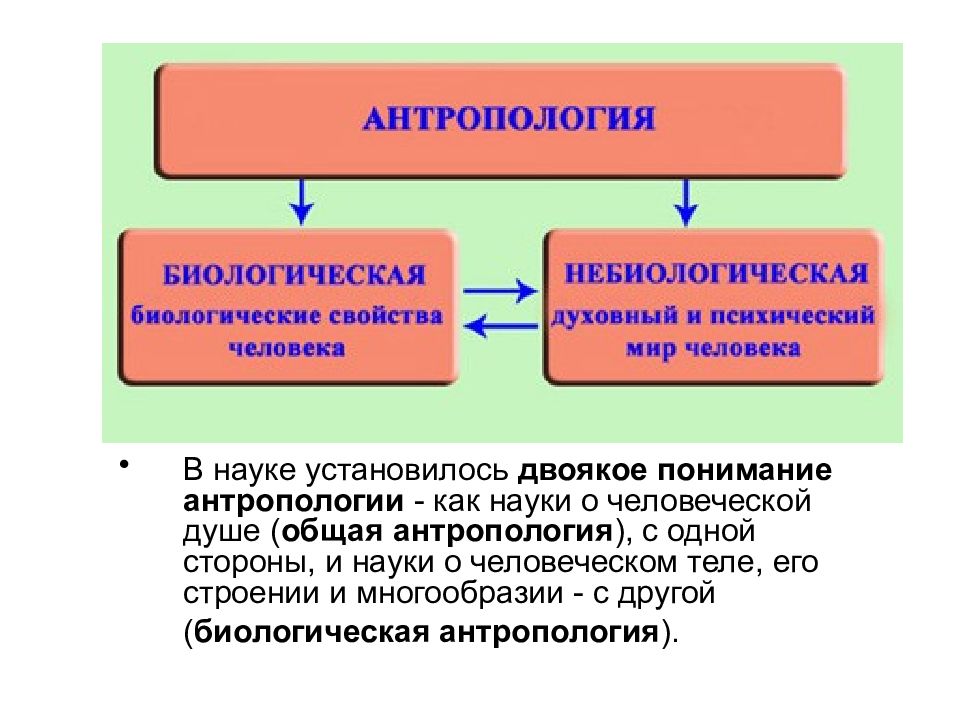

В науке установилось двоякое понимание антропологии - как науки о человеческой душе ( общая антропология ), с одной стороны, и науки о человеческом теле, его строении и многообразии - с другой ( биологическая антропология ).

Слайд 17

"Антропология есть отрасль естествознания, которая изучает происхождение и эволюцию физической организации человека и его рас" Я.Я. Рогинский, М.Г. Левин ( Рогинский, Левин, 1963. С. 6 ).

Слайд 19

Основная задача физической антропологии - выявление и научное описание изменчивости ( полиморфизма ) биологических признаков человека и их систем - решается в двух основных плоскостях: его истории и праистории; его географической вариабельности.

Слайд 20

Задача биологической антропологии - выявление и научное описание изменчивости ( полиморфизма ) ряда биологических признаков человека и систем этих (т.н. антропологических) признаков, а также выявление причин, обуславливающих это многообразие.

Слайд 21

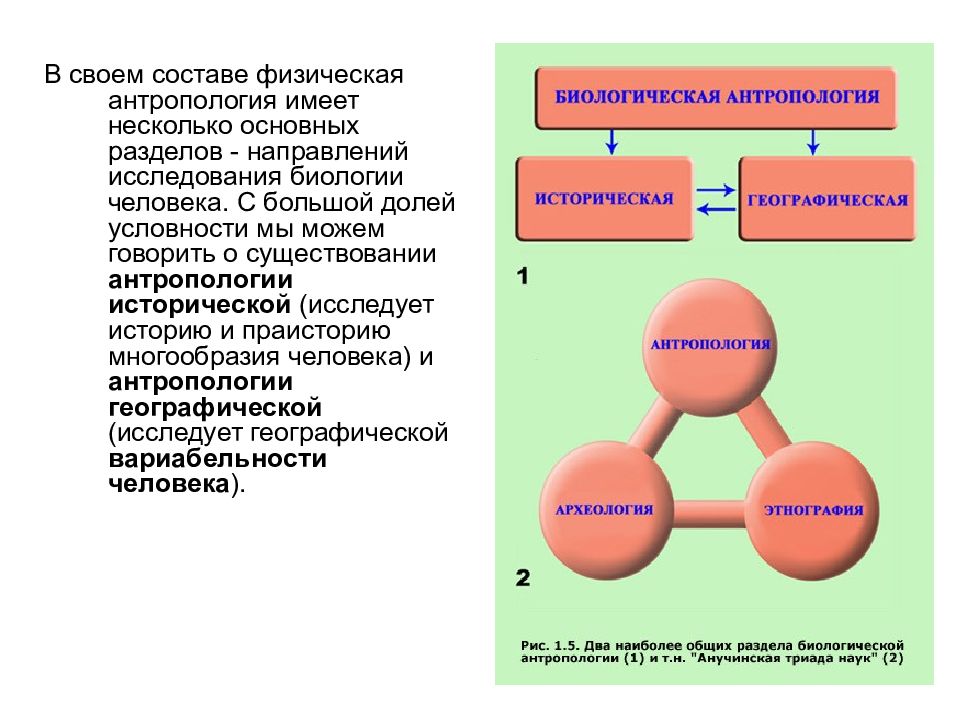

В своем составе физическая антропология имеет несколько основных разделов - направлений исследования биологии человека. С большой долей условности мы можем говорить о существовании антропологии исторической (исследует историю и праисторию многообразия человека) и антропологии географической (исследует географической вариабельности человека ).

Слайд 23

Исходным уровнем изучения биологической антропологии является индивид. Применение популяционно-статистических методов и комплексный подход к исследованию предоставляют возможность описания и других уровней организации человека - популяций и их объединений

Слайд 24

В зависимости от численности и связанной с этим степени панмиксии и инбридинга, выделяют несколько уровней популяций: немногочисленные локальные популяции (их называют также демами, менделевскими или, просто, малыми популяциями ); более многочисленные популяционные объединения (иногда их называют трибами ), занимающие более широкий ареал и включающие в свой состав несколько локальных популяций, менее изолированных друг от друга; наконец, крупные объединения, состоящие из множества популяций разного масштаба, занимающие обширные регионы, для которых правило панмиксии, естественно, в полной мере не выполняется.

Слайд 25

изолят - до 1,0-1,2 тысяч человек и высокая степень панмиксии и инбридинга; дем - от 1,0-1,2 до 4-5 тысяч человек; миксодем - группа демов свыше 4-5 тысяч человек, распадающаяся на отдельные панмиксные участки

Слайд 26

Антропологическое исследование основывается на анализе двух взаимосвязанных уровней организации человека - индивидуального и надындивидуального. Любая работа начинается с исследования индивида - описания тех или иных биологических признаков организма человека. Затем объектом работы становятся группы обследованных людей: сначала сравниваются характеристики отдельных индивидов принадлежащих к одной группе (эта мера сходства и отличия называется внутригрупповой изменчивостью), а после этого сопоставляются полученные статистические характеристики самих этих групп (оценивается т.н. межгрупповая изменчивость).

Слайд 27

В ходе исследований антропологи устанавливают меру относительного сходства между объектами (индивидами, группами индивидов, популяциями ) и вписывают их в систему других уже исследованных объектов. Эта мера получила название биологической изменчивости, и можно сказать, что антропология занимается исследованием ее исторических и географических аспектов.

Слайд 28

…так же как микробиолога и гистолога представляют обычно за микроскопом, энтомолога - с сачком, геолога - с кайлом, символом работы антрополога на протяжении многих лет был, да и сейчас остается циркуль. Чертеж циркуля помещается обычно на обложке всех книг по методике антропологии. Однако символ этот давно устарел. В.П. Алексеев ( Алексеев В.П., 1989. С. 24 )

Слайд 29

Антропологический признак - это конкретное выражение любого биологического свойства человеческого организма, которое может принимать разную выраженность у разных индивидов, а также может быть точно измерено или описано. Антропометрические признаки - это морфологические признаки с непрерывным характером вариации.

Слайд 30

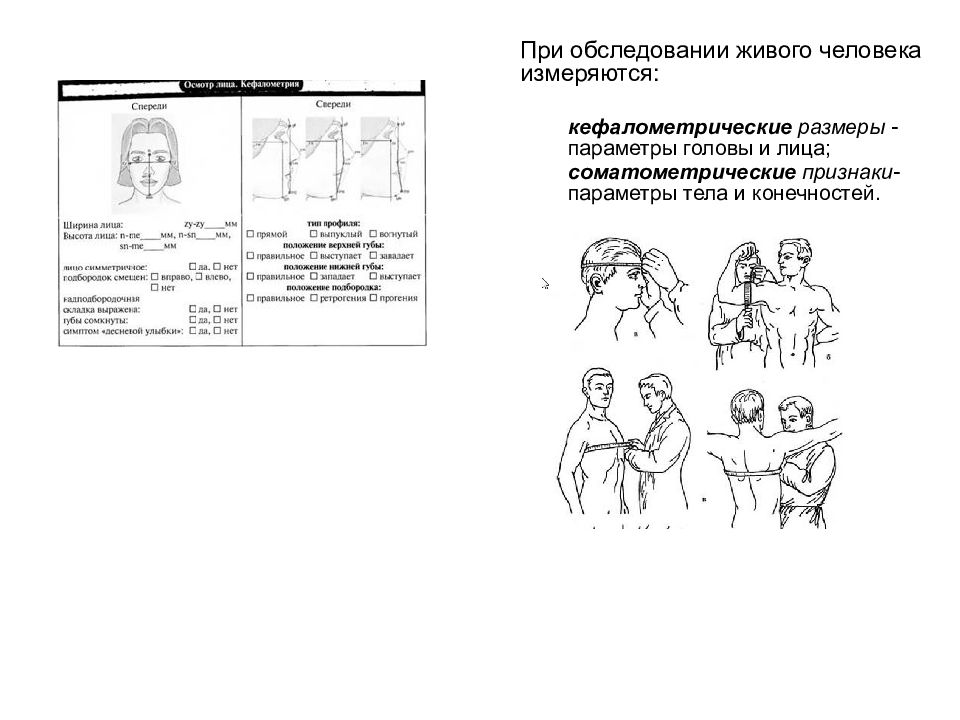

При обследовании живого человека измеряются: кефалометрические размеры - параметры головы и лица; соматометрические признаки - параметры тела и конечностей.

Слайд 31

При работе с ископаемым (палеоантропологическим) материалом: краниометрические признаки - измеряются общие параметры черепа и отдельных составляющих его костей; остеометрические признаки - измеряются длины, обхваты, диаметры отдельных костей посткраниального скелета.

Слайд 32

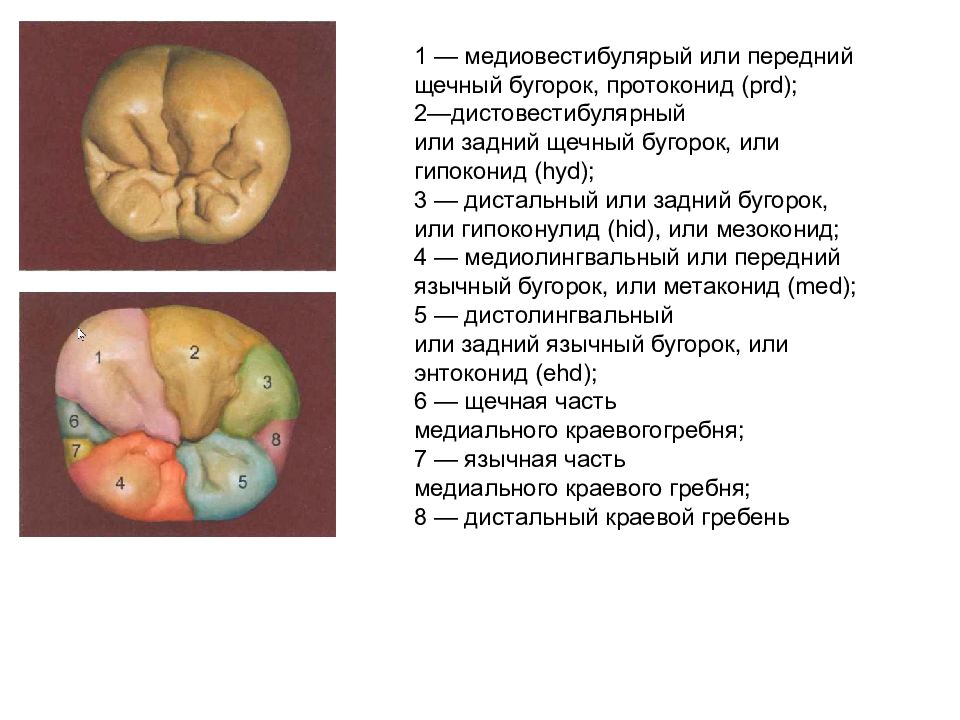

1 — медиовестибулярый или передний щечный бугорок, протоконид (prd); 2—дистовестибулярный или задний щечный бугорок, или гипоконид (hyd); 3 — дистальный или задний бугорок, или гипоконулид (hid), или мезоконид; 4 — медиолингвальный или передний язычный бугорок, или метаконид (med); 5 — дистолингвальный или задний язычный бугорок, или энтоконид (ehd); 6 — щечная часть медиального краевогогребня; 7 — язычная часть медиального краевого гребня; 8 — дистальный краевой гребень

Слайд 39

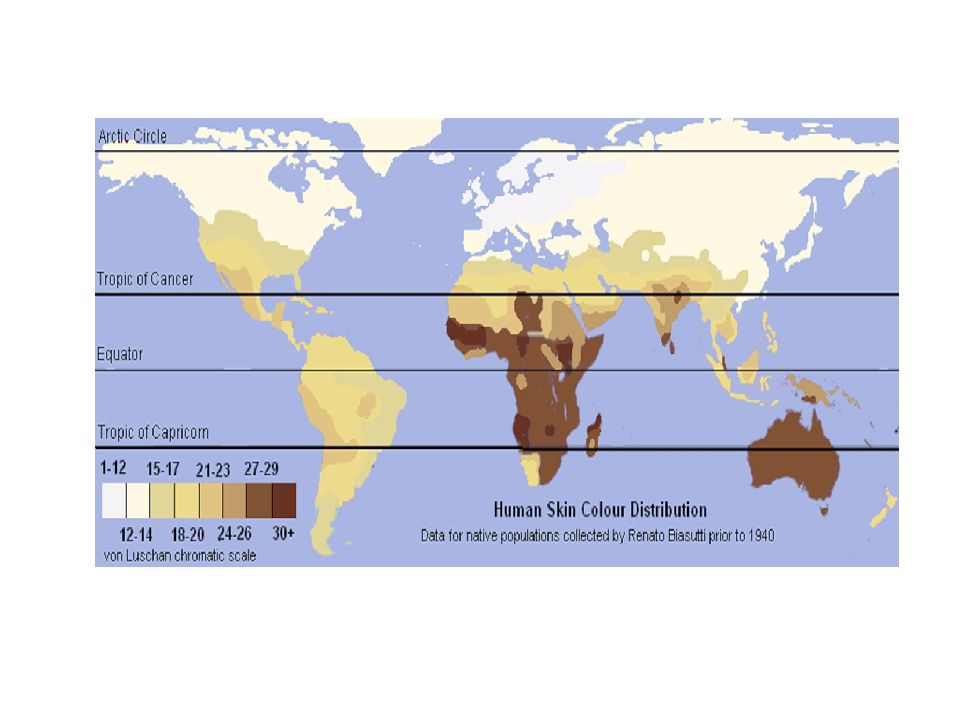

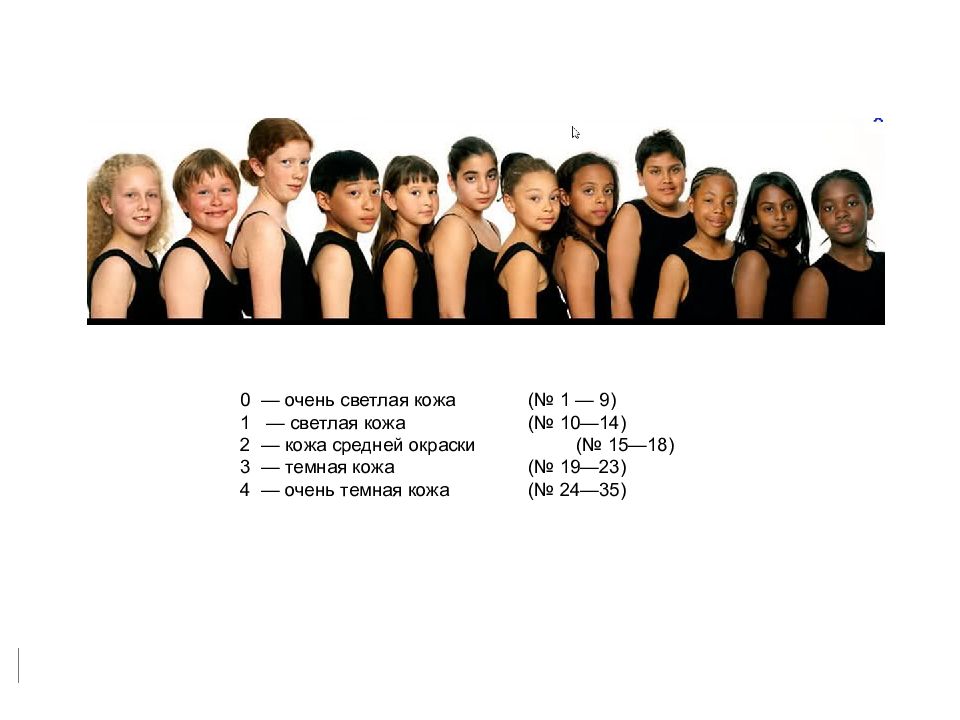

0 — очень светлая кожа (№ 1 — 9) 1 — светлая кожа (№ 10—14) 2 — кожа средней окраски (№ 15—18) 3 — темная кожа (№ 19—23) 4 — очень темная кожа (№ 24—35)

Слайд 40

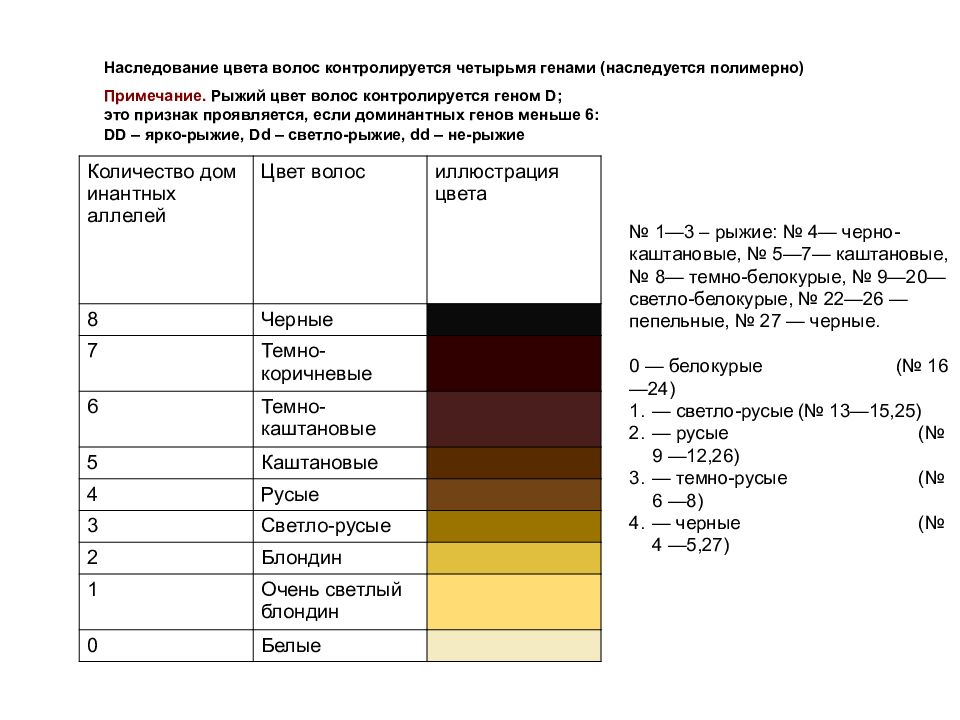

Количество доминантных аллелей Цвет волос иллюстрация цвета 8 Черные 7 Темно-коричневые 6 Темно-каштановые 5 Каштановые 4 Русые 3 Светло-русые 2 Блондин 1 Очень светлый блондин 0 Белые Наследование цвета волос контролируется четырьмя генами (наследуется полимерно) Примечание. Рыжий цвет волос контролируется геном D; это признак проявляется, если доминантных генов меньше 6: DD – ярко-рыжие, Dd – светло-рыжие, dd – не-рыжие № 1—3 – рыжие: № 4— черно-каштановые, № 5—7— каштановые, № 8— темно-белокурые, № 9—20— светло-белокурые, № 22—26 — пепельные, № 27 — черные. 0 — белокурые (№ 16—24) — светло-русые (№ 13—15,25) — русые (№ 9 —12,26) — темно-русые (№ 6 —8) — черные (№ 4 —5,27)

Слайд 41

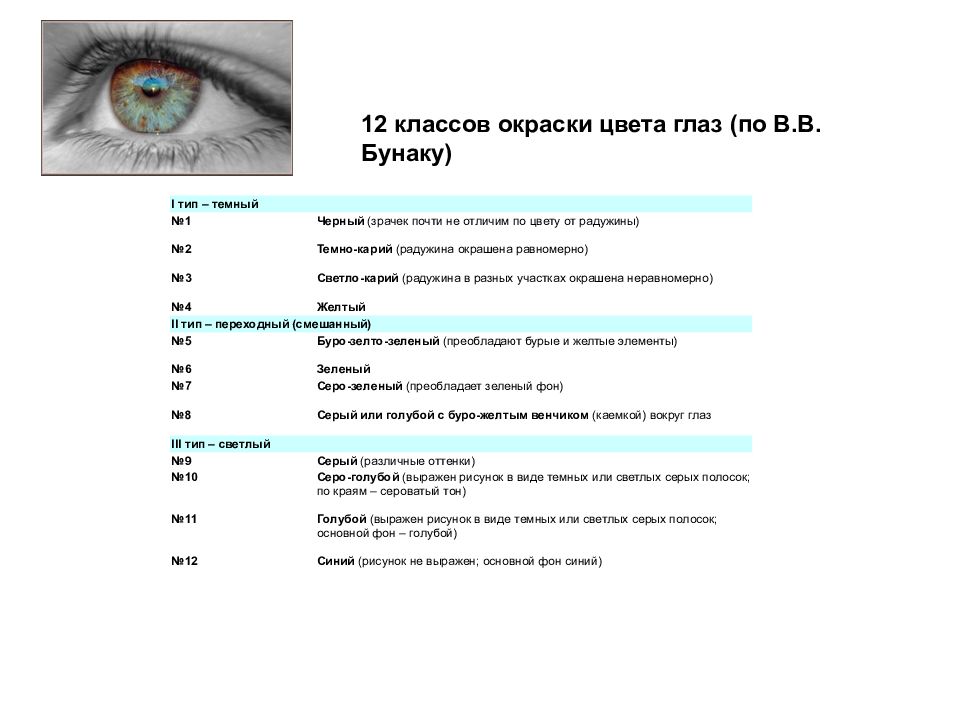

I тип – темный №1 Черный (зрачек почти не отличим по цвету от радужины) №2 Темно-карий (радужина окрашена равномерно) №3 Светло-карий (радужина в разных участках окрашена неравномерно) №4 Желтый II тип – переходный (смешанный) №5 Буро-зелто-зеленый (преобладают бурые и желтые элементы) №6 Зеленый №7 Серо-зеленый (преобладает зеленый фон) №8 Серый или голубой с буро-желтым венчиком (каемкой) вокруг глаз III тип – светлый №9 Серый (различные оттенки) №10 Серо-голубой (выражен рисунок в виде темных или светлых серых полосок; по краям – сероватый тон) №11 Голубой (выражен рисунок в виде темных или светлых серых полосок; основной фон – голубой) №12 Синий (рисунок не выражен; основной фон синий) 12 классов окраски цвета глаз (по В.В. Бунаку)

Слайд 42

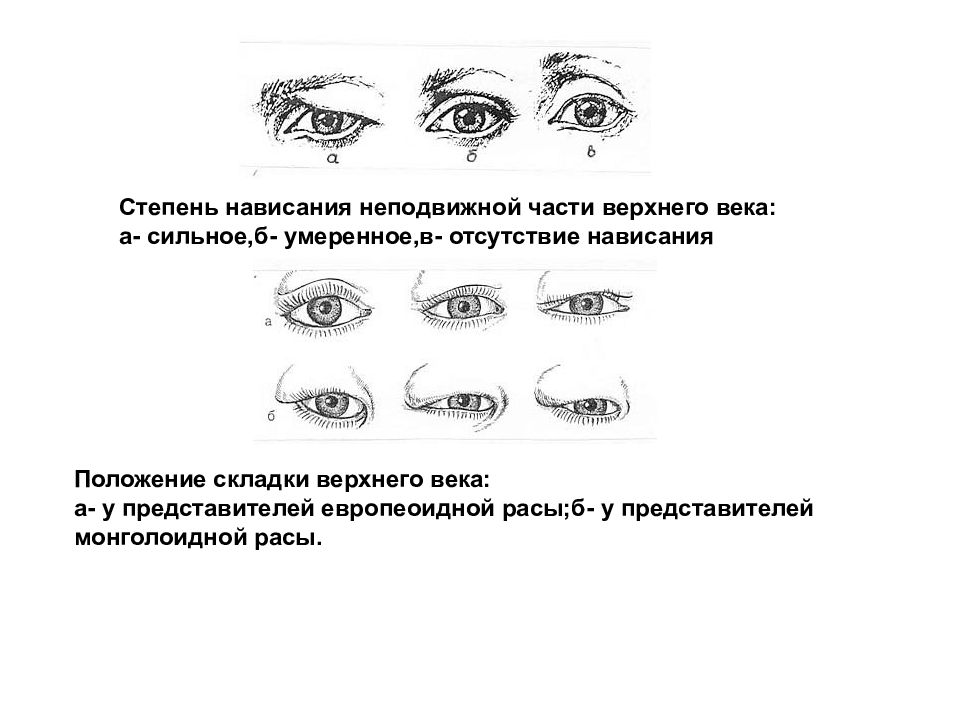

Степень нависания неподвижной части верхнего века: а- сильное,б- умеренное,в- отсутствие нависания Положение складки верхнего века: а- у представителей европеоидной расы;б- у представителей монголоидной расы.

Слайд 44

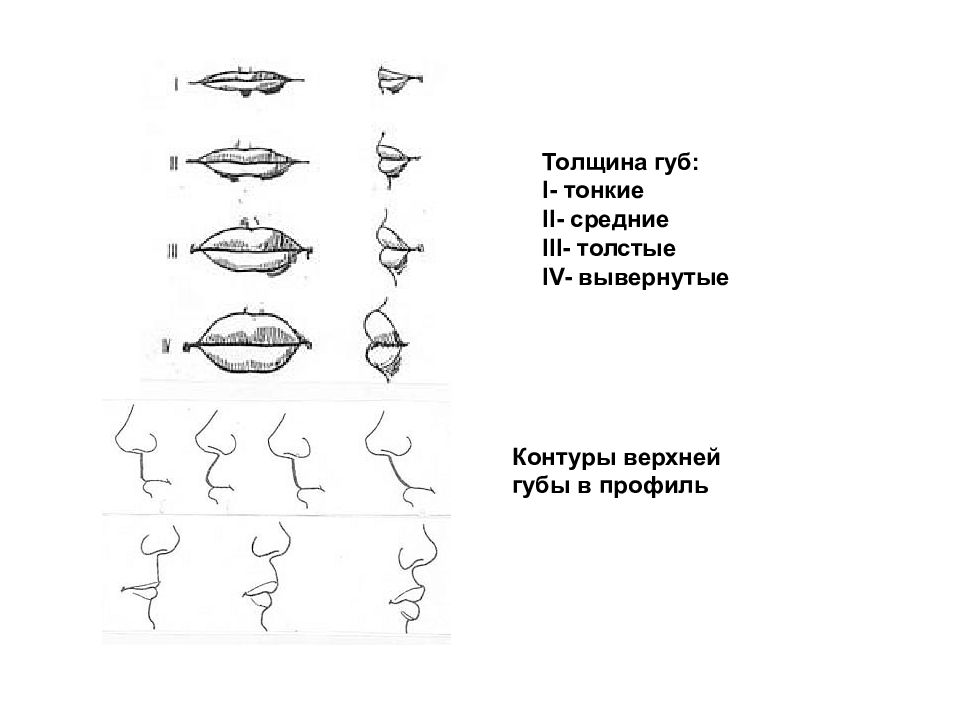

Толщина губ: I- тонкие II- средние III- толстые IV- вывернутые Контуры верхней губы в профиль

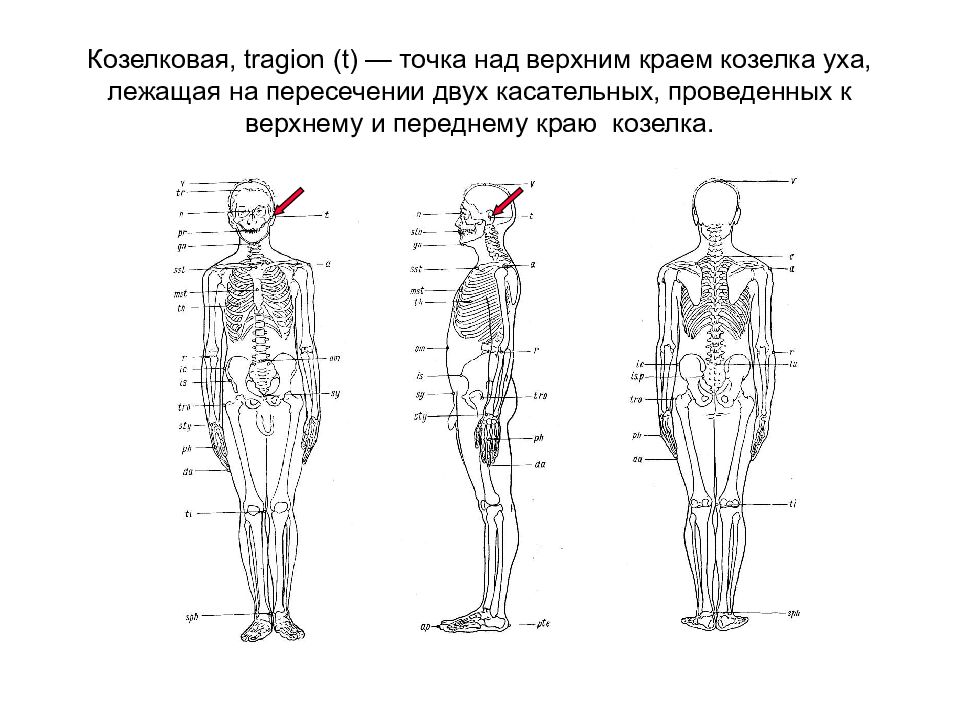

Слайд 47: Козелковая, tragion ( t ) — точка над верхним краем козелка уха, лежащая на пересечении двух касательных, проведенных к верхнему и переднему краю козелка

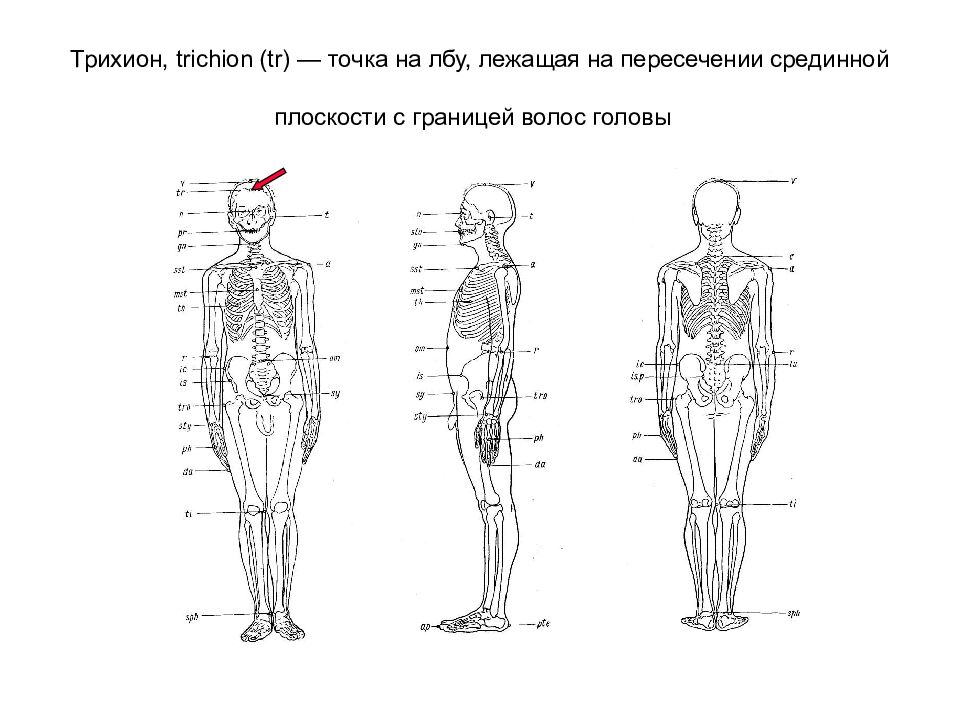

Слайд 50: Трихион, trichion ( tr ) — точка на лбу, лежащая на пересечении срединной плоскости с границей волос головы

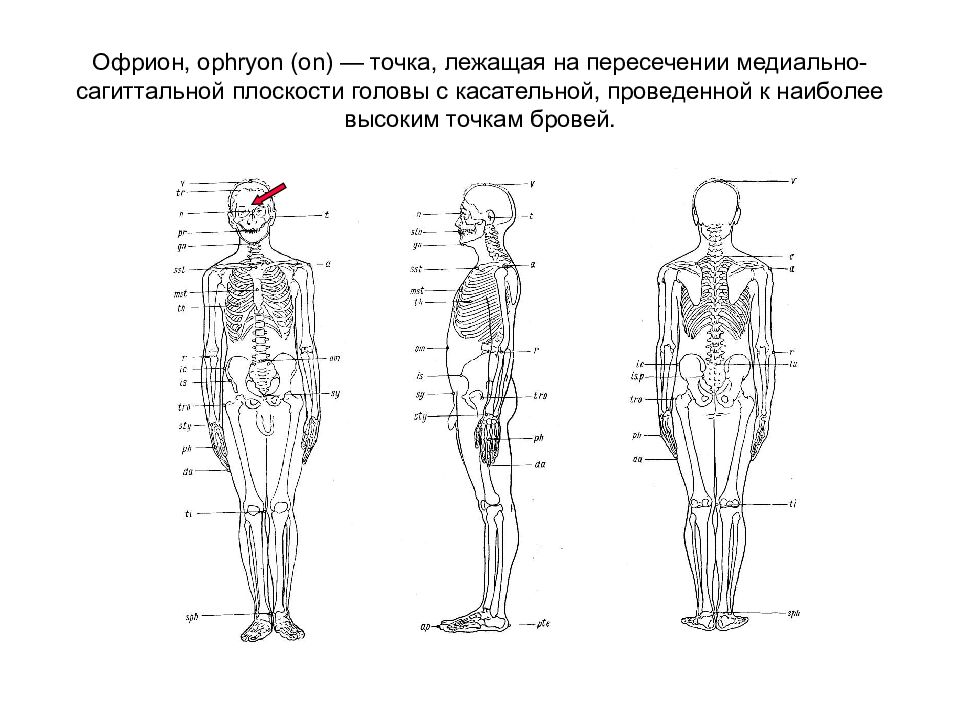

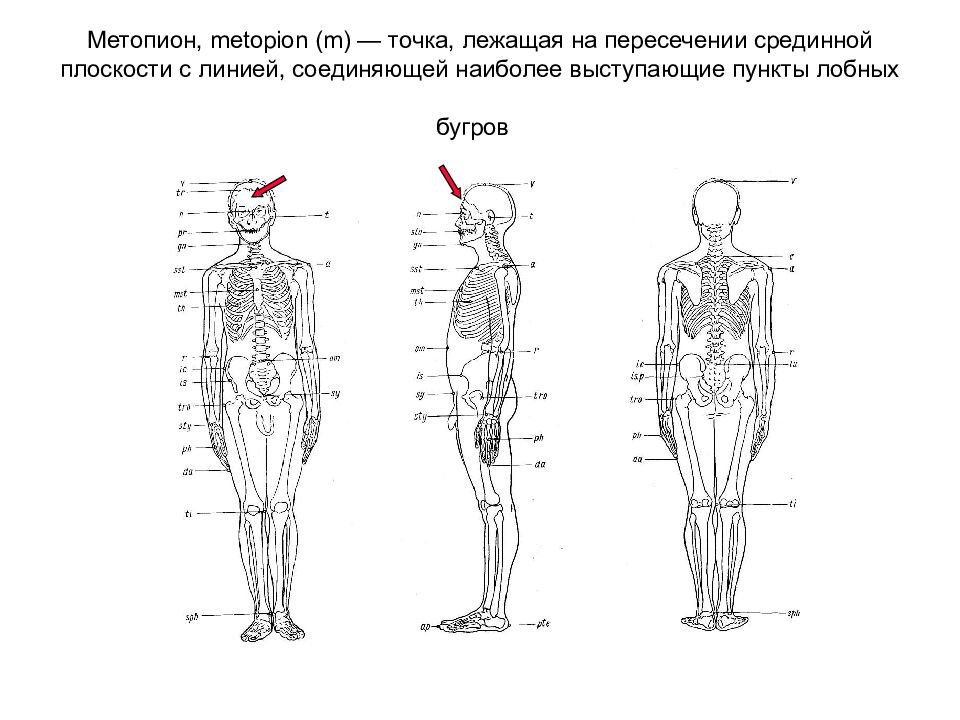

Слайд 51: Метопион, metopion ( m ) — точка, лежащая на пересечении срединной плоскости с линией, соединяющей наиболее выступающие пункты лобных бугров

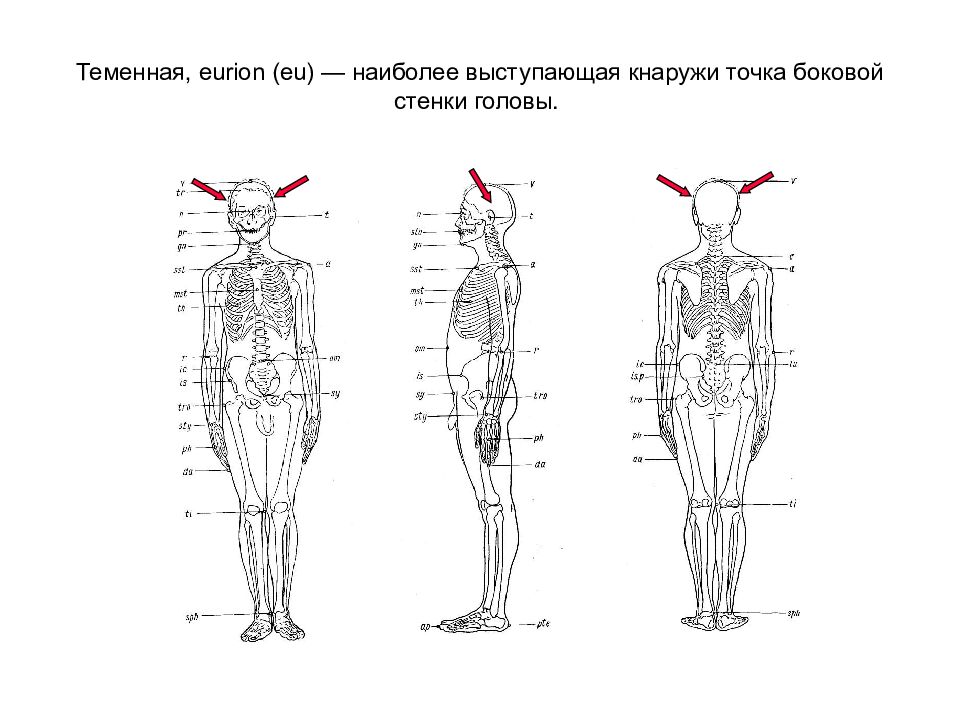

Слайд 52: Теменная, eurion ( eu ) — наиболее выступающая кнаружи точка боковой стенки головы

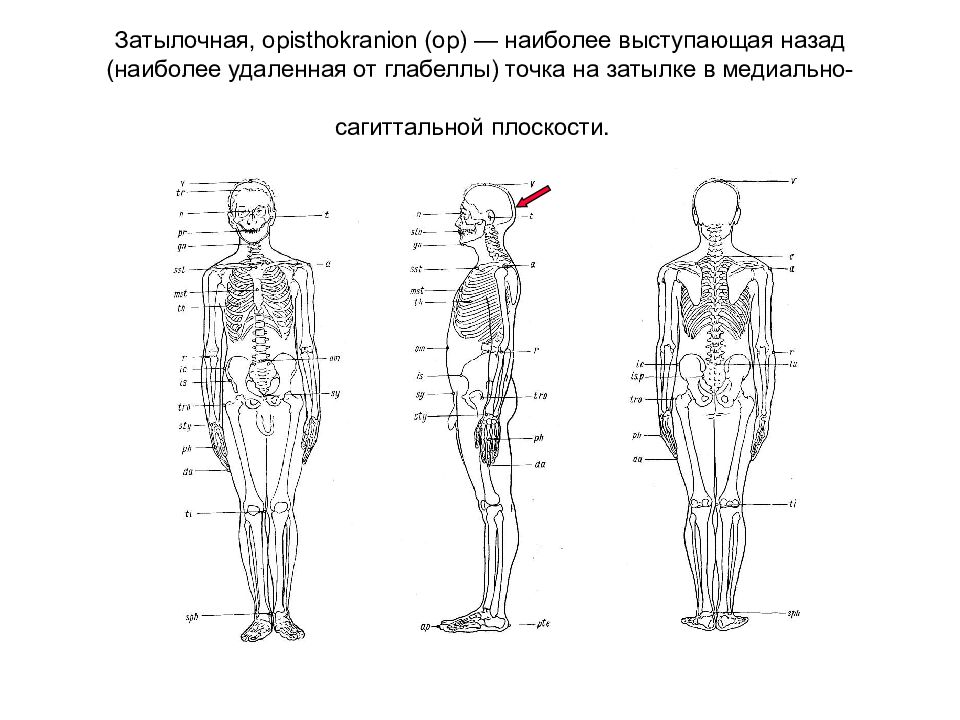

Слайд 53: Затылочная, opisthokranion ( op ) — наиболее выступающая назад (наиболее удаленная от глабеллы) точка на затылке в медиально-сагиттальной плоскости

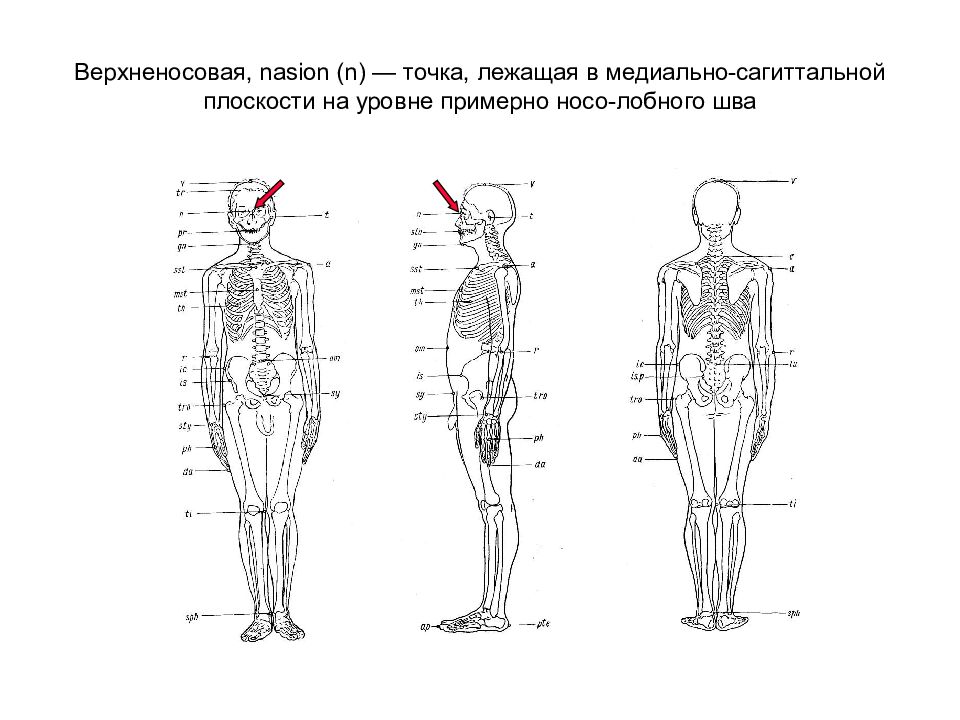

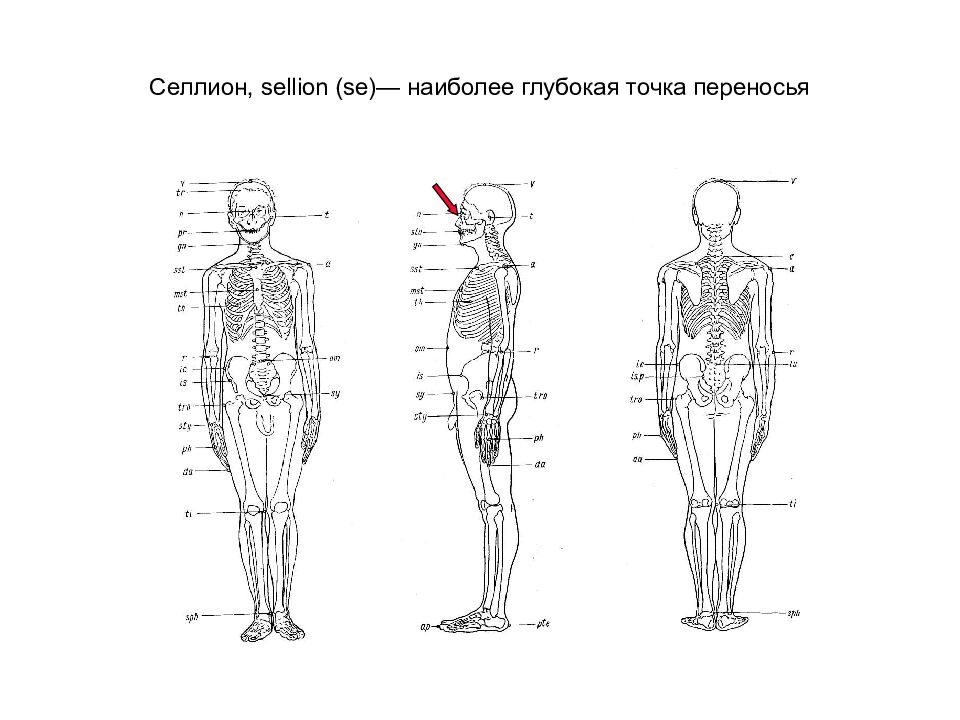

Слайд 54: Верхненосовая, nasion ( n ) — точка, лежащая в медиально-сагиттальной плоскости на уровне примерно носо-лобного шва

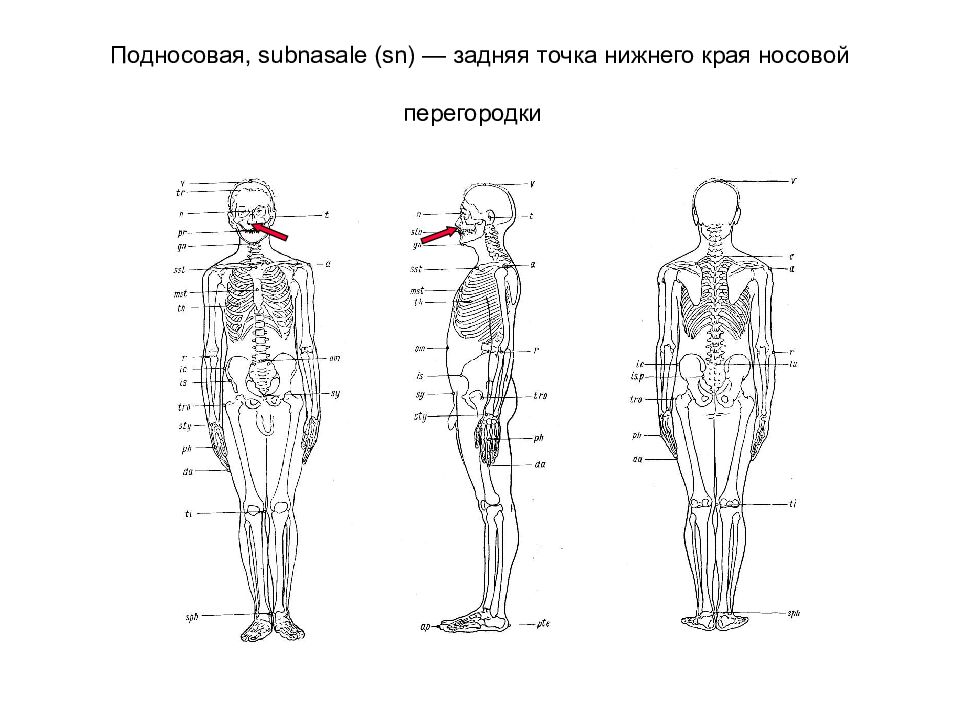

Слайд 56: Подносовая, subnasale ( sn ) — задняя точка нижнего края носовой перегородки

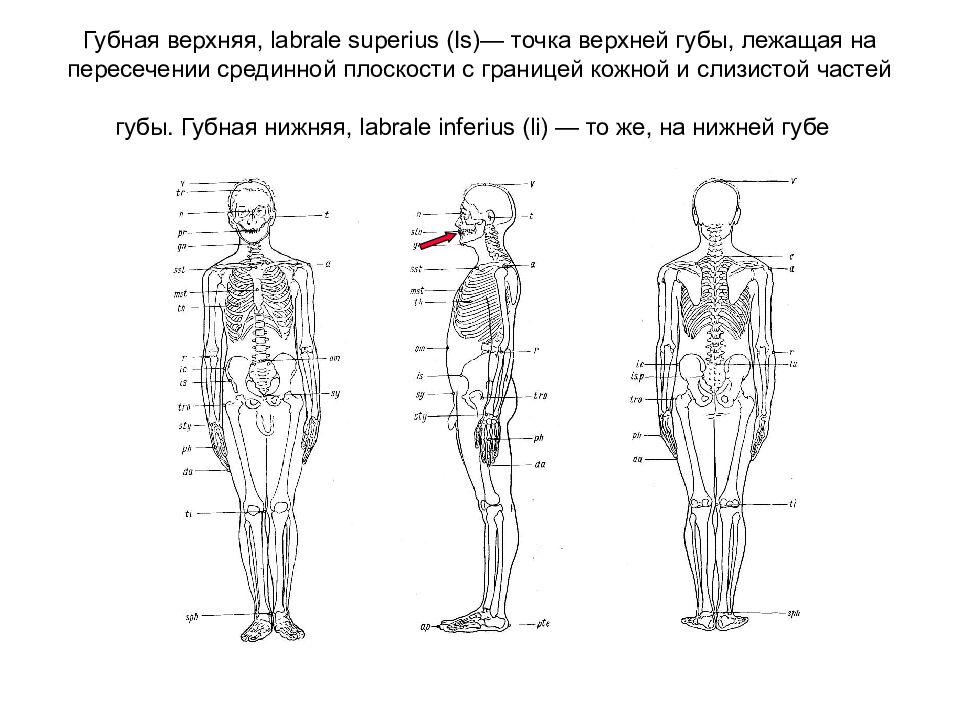

Слайд 57: Губная верхняя, labrale superius ( Is )— точка верхней губы, лежащая на пересечении срединной плоскости с границей кожной и слизистой частей губы. Губная нижняя, labrale inferius ( li ) — то же, на нижней губе

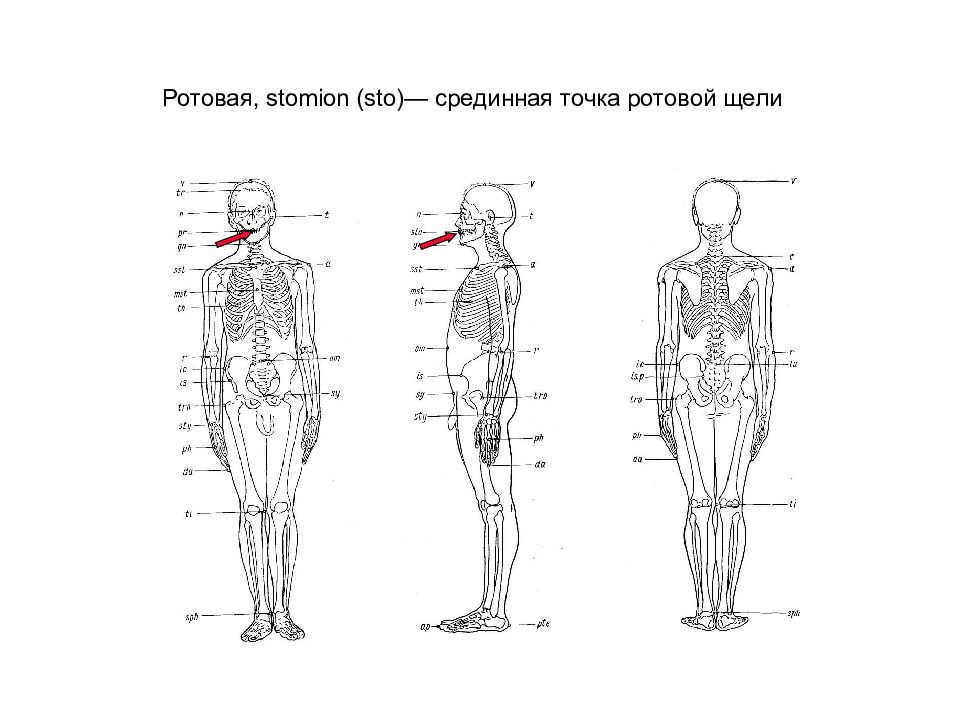

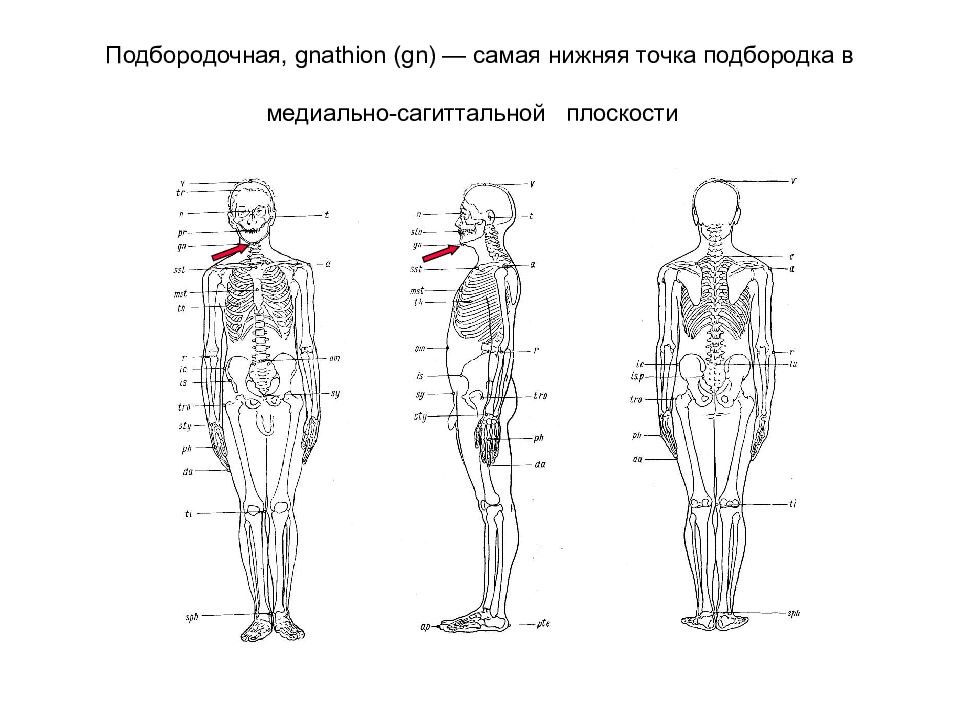

Слайд 59: Подбородочная, gnathion ( gn ) — самая нижняя точка подбородка в медиально-сагиттальной плоскости

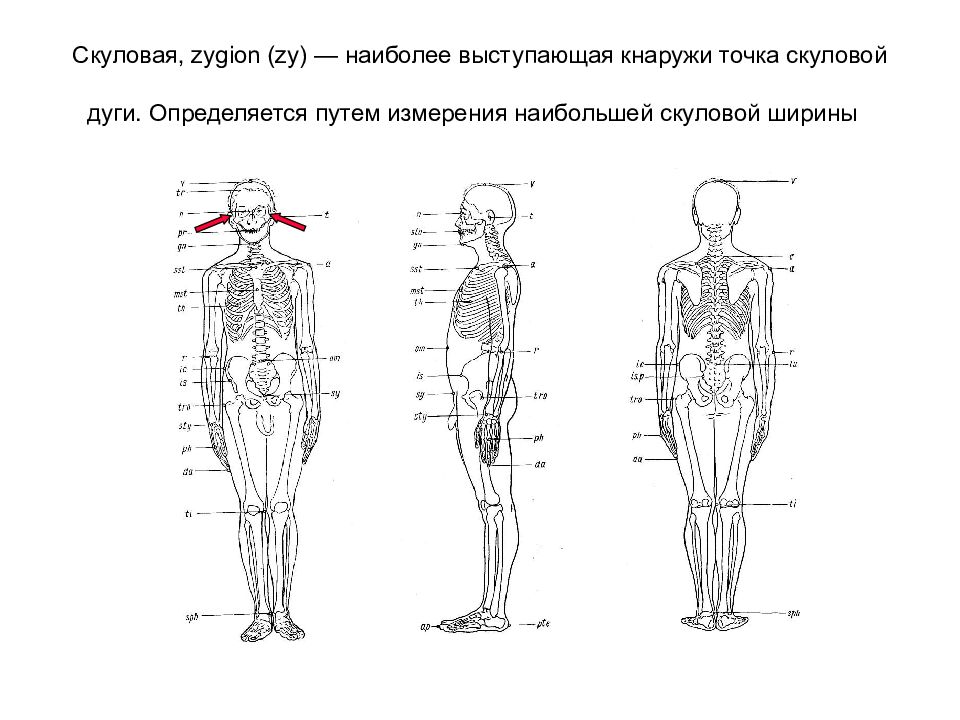

Слайд 60: Скуловая, zygion ( zy ) — наиболее выступающая кнаружи точка скуловой дуги. Определяется путем измерения наибольшей скуловой ширины

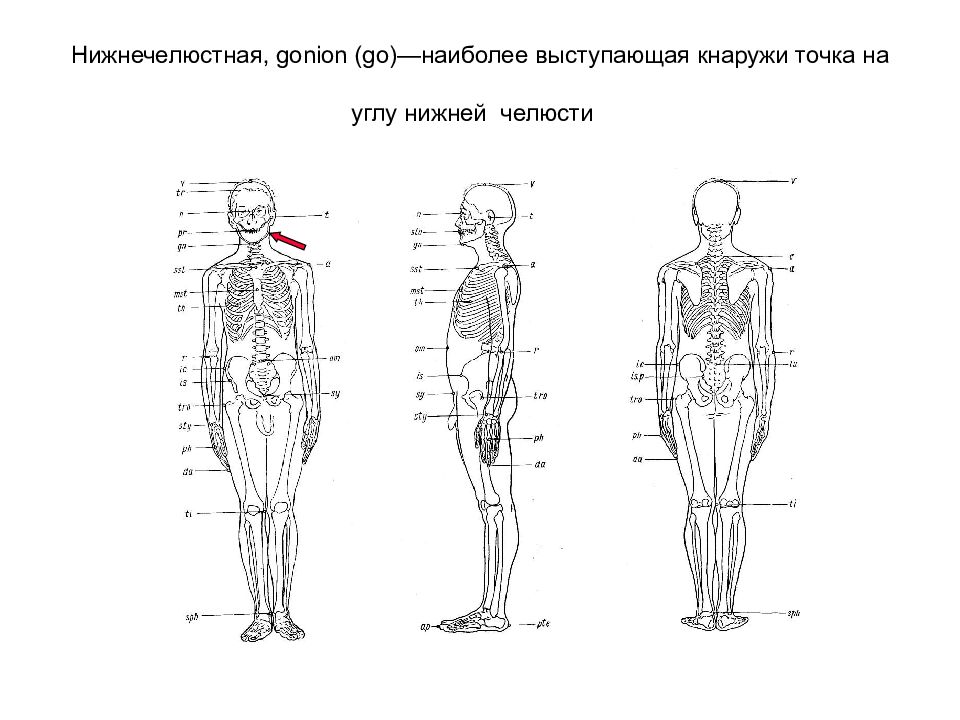

Слайд 61: Нижнечелюстная, gonion ( go )—наиболее выступающая кнаружи точка на углу нижней челюсти

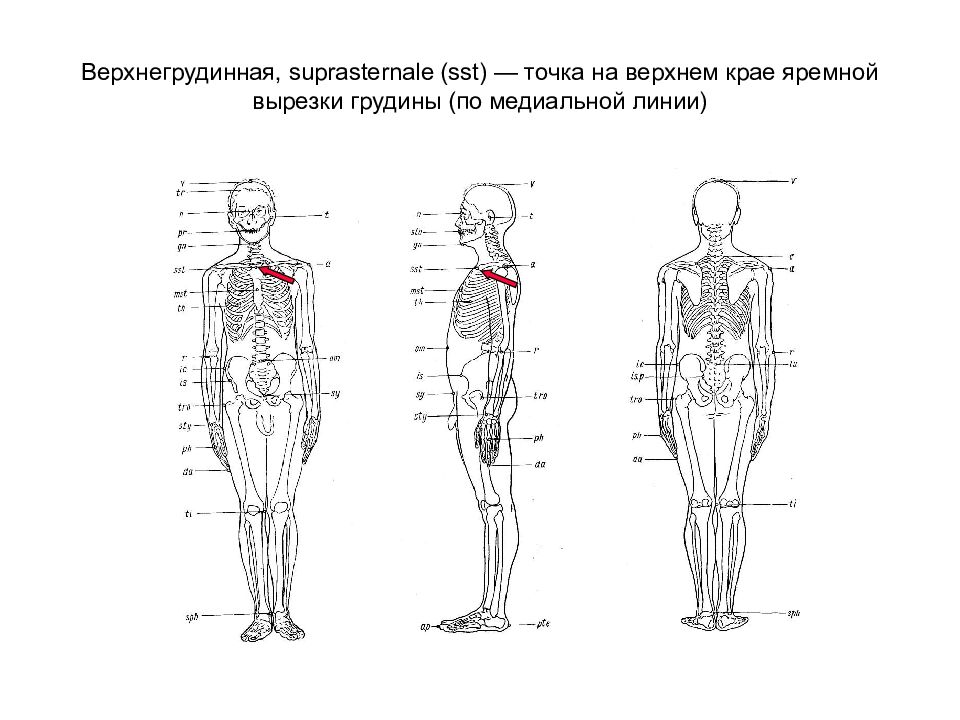

Слайд 62: Верхнегрудинная, suprasternale ( sst ) — точка на верхнем крае яремной вырезки грудины (по медиальной линии)

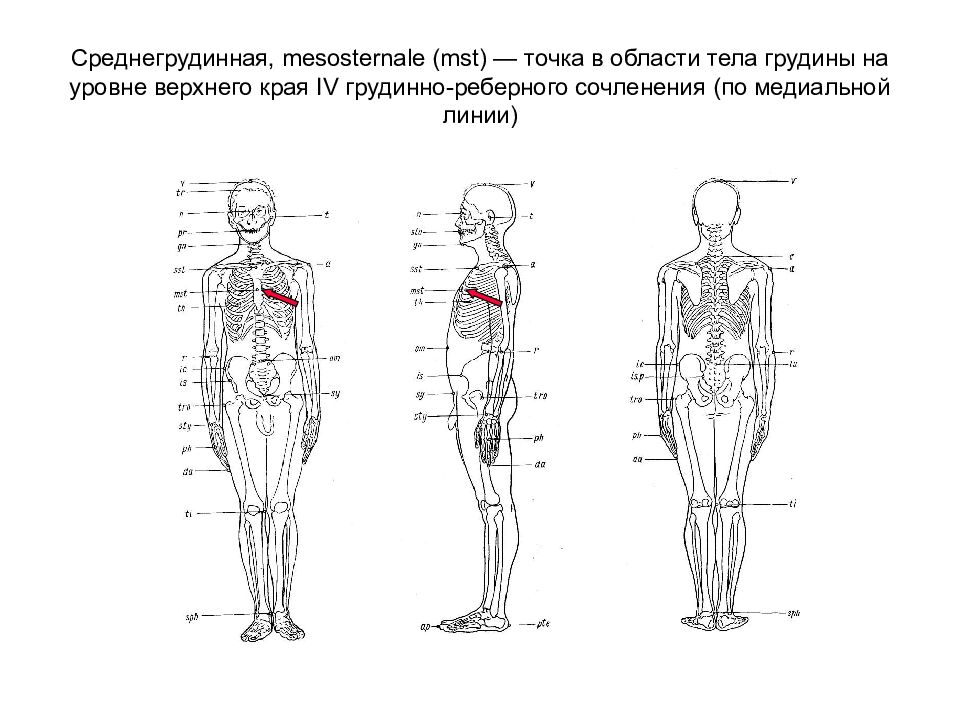

Слайд 63: Среднегрудинная, mesosternale ( mst ) — точка в области тела грудины на уровне верхнего края IV грудинно-реберного сочленения (по медиальной линии)

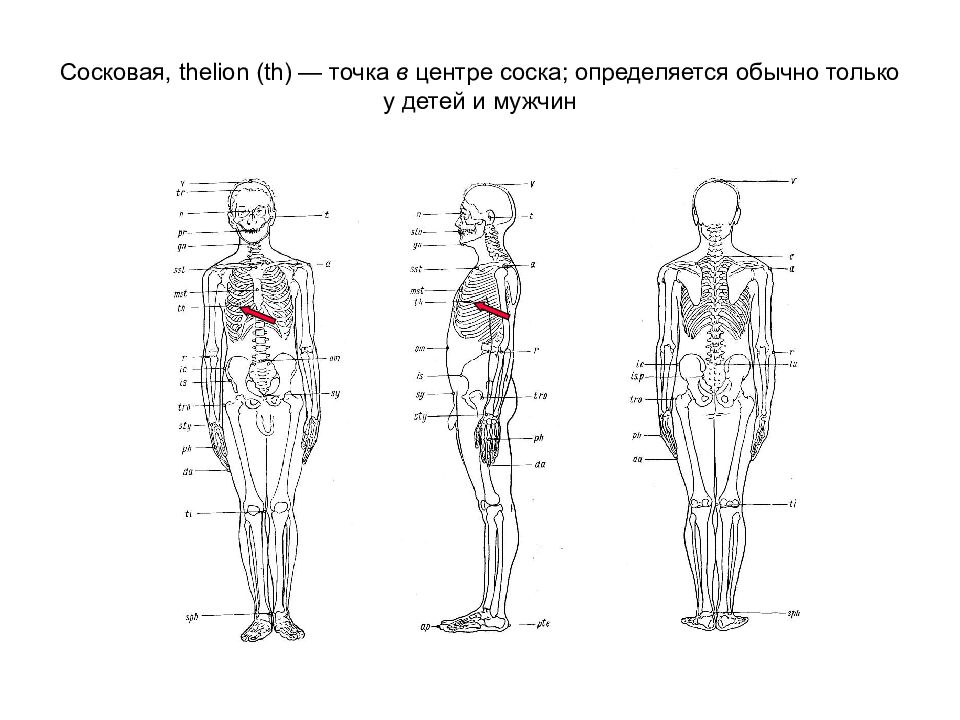

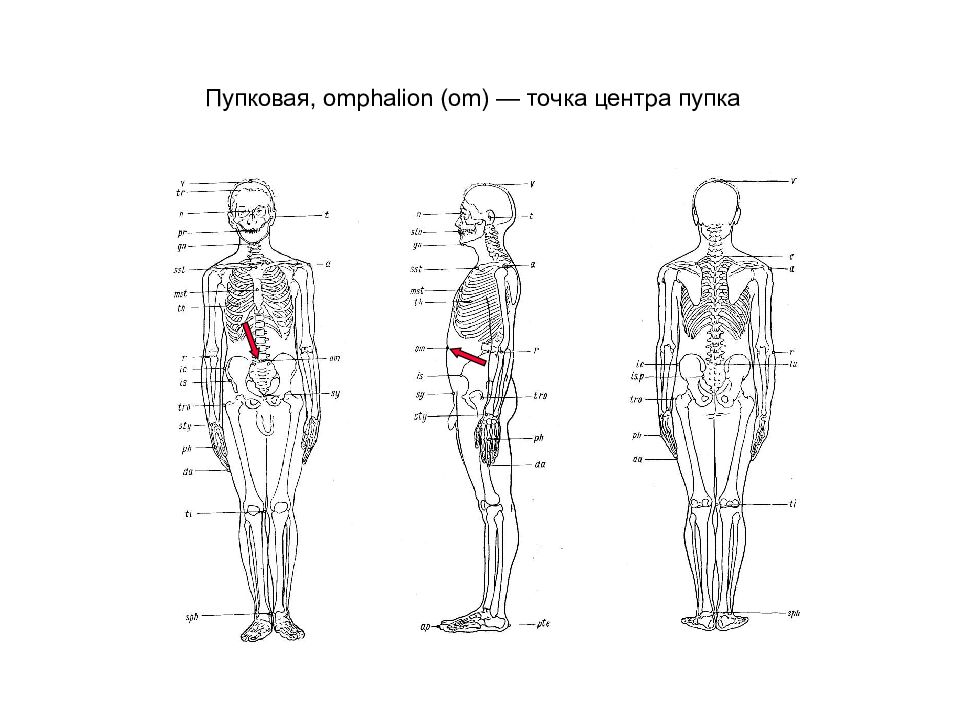

Слайд 64: Сосковая, thelion ( th ) — точка в центре соска; определяется обычно только у детей и мужчин

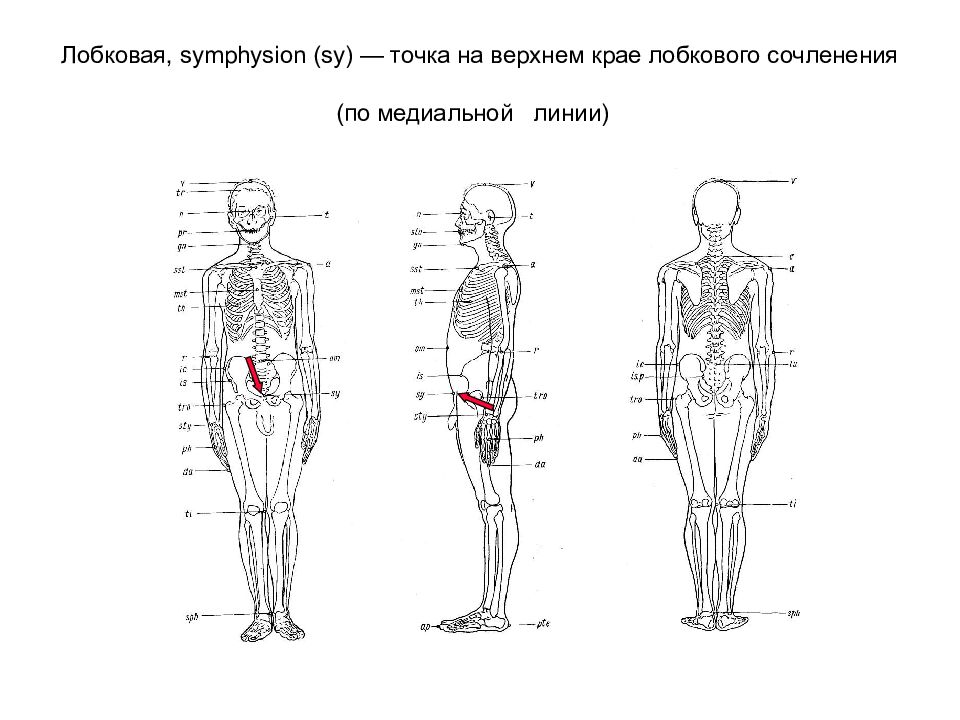

Слайд 66: Лобковая, symphysion ( sy ) — точка на верхнем крае лобкового сочленения (по медиальной линии)

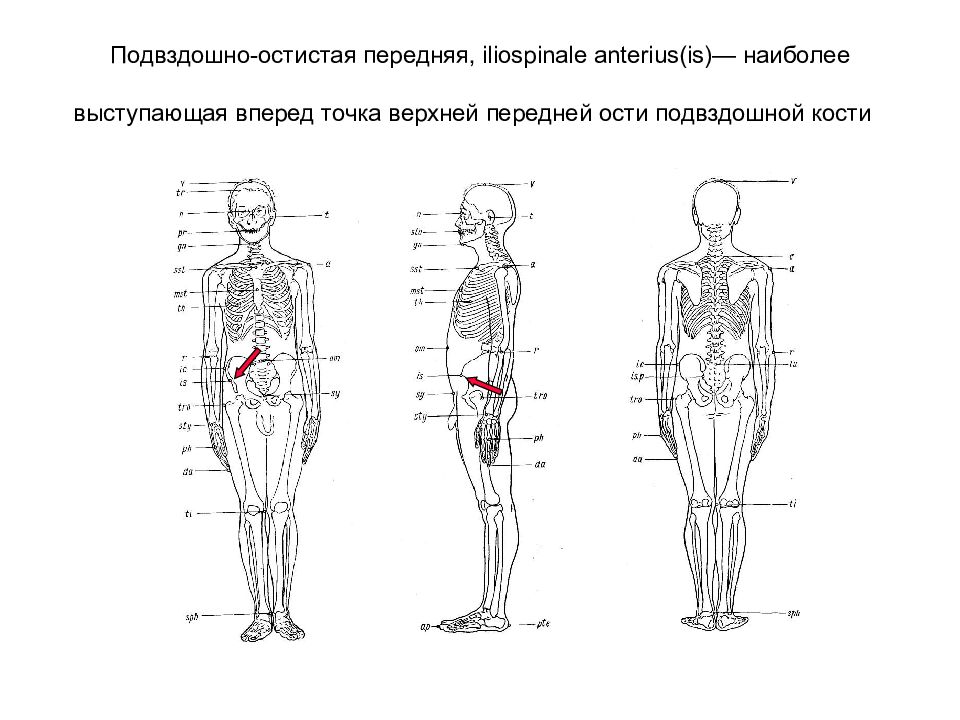

Слайд 67: Подвздошно-остистая передняя, iliospinale anterius ( is )— наиболее выступающая вперед точка верхней передней ости подвздошной кости

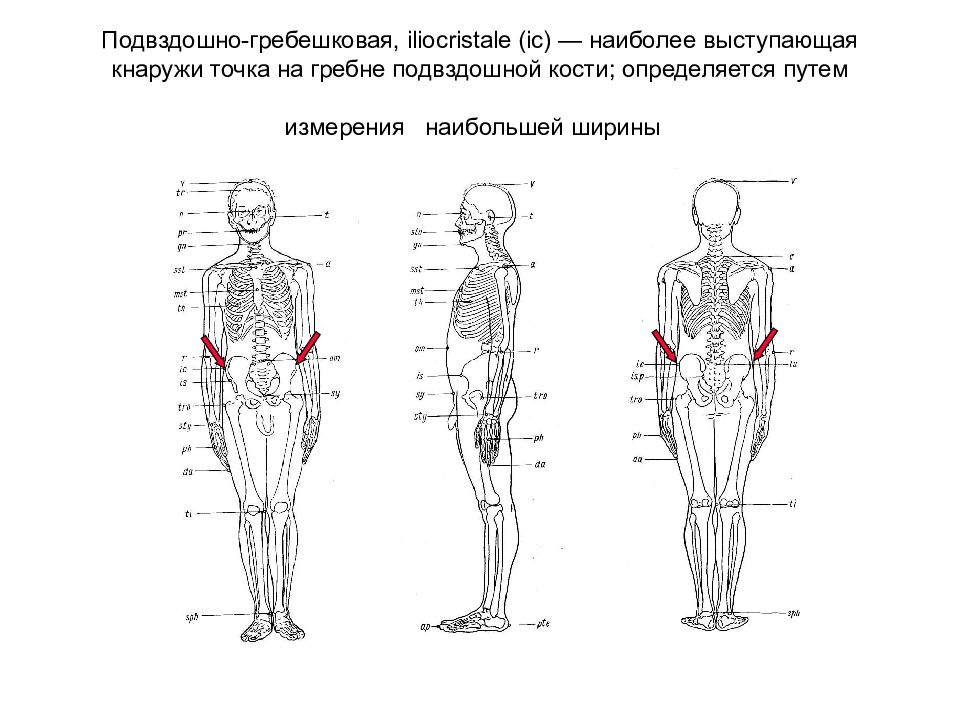

Слайд 68: Подвздошно-гребешковая, iliocristale ( ic ) — наиболее выступающая кнаружи точка на гребне подвздошной кости; определяется путем измерения наибольшей ширины

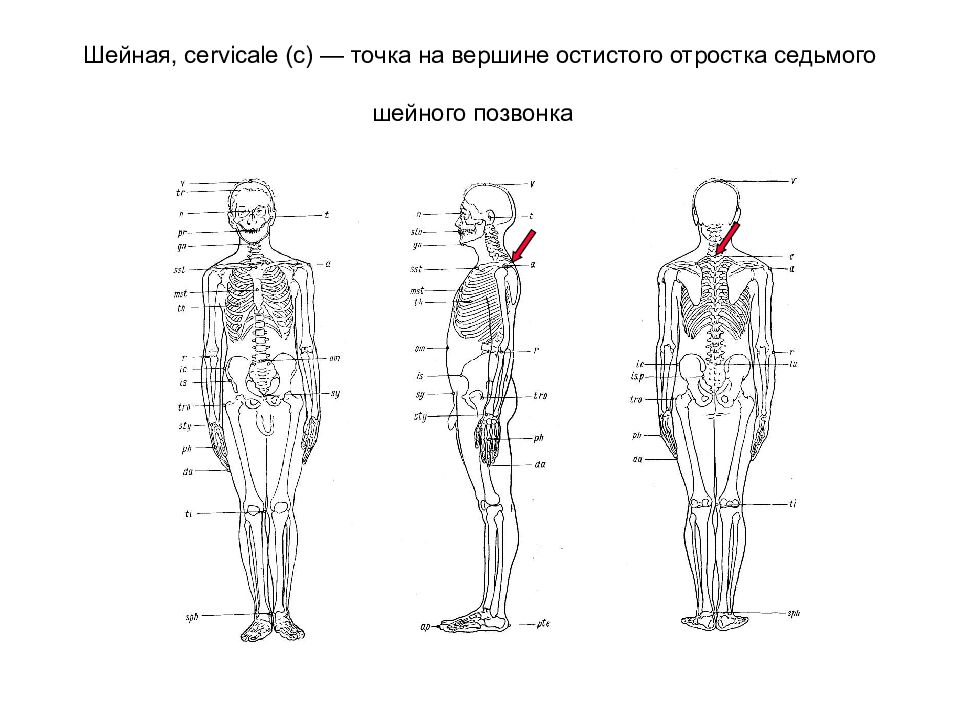

Слайд 69: Шейная, cervicale (с) — точка на вершине остистого отростка седьмого шейного позвонка

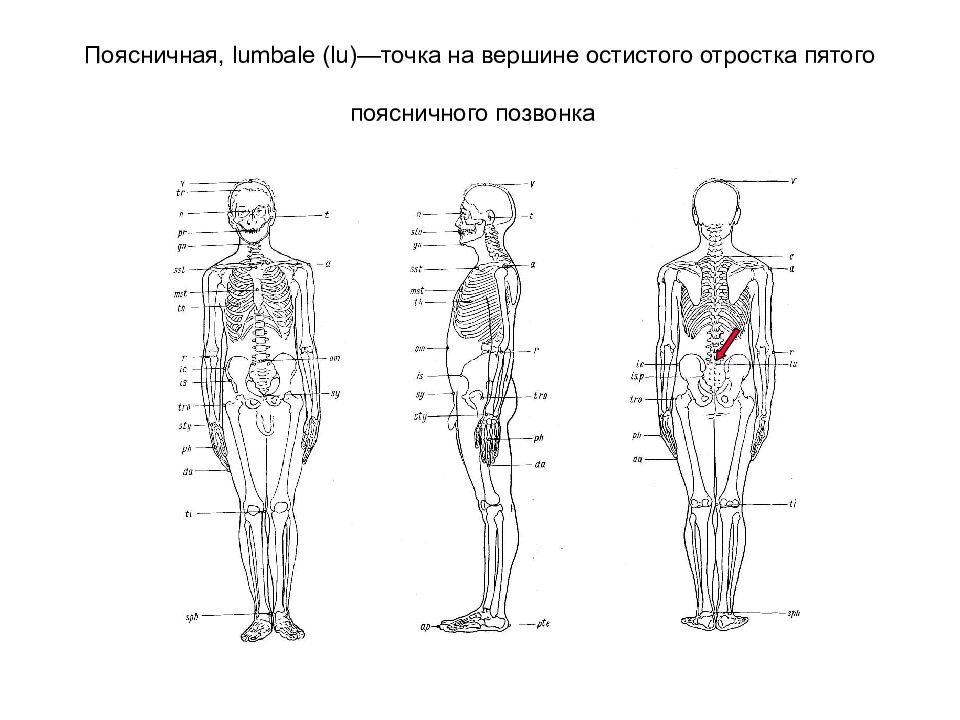

Слайд 70: Поясничная, lumbale ( lu )—точка на вершине остистого отростка пятого поясничного позвонка

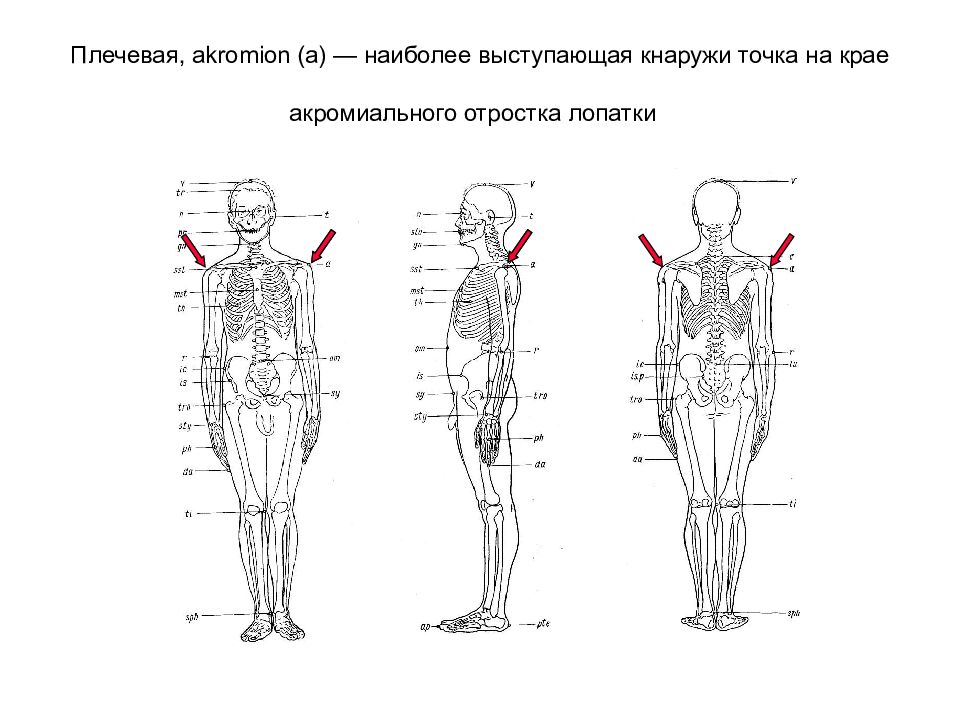

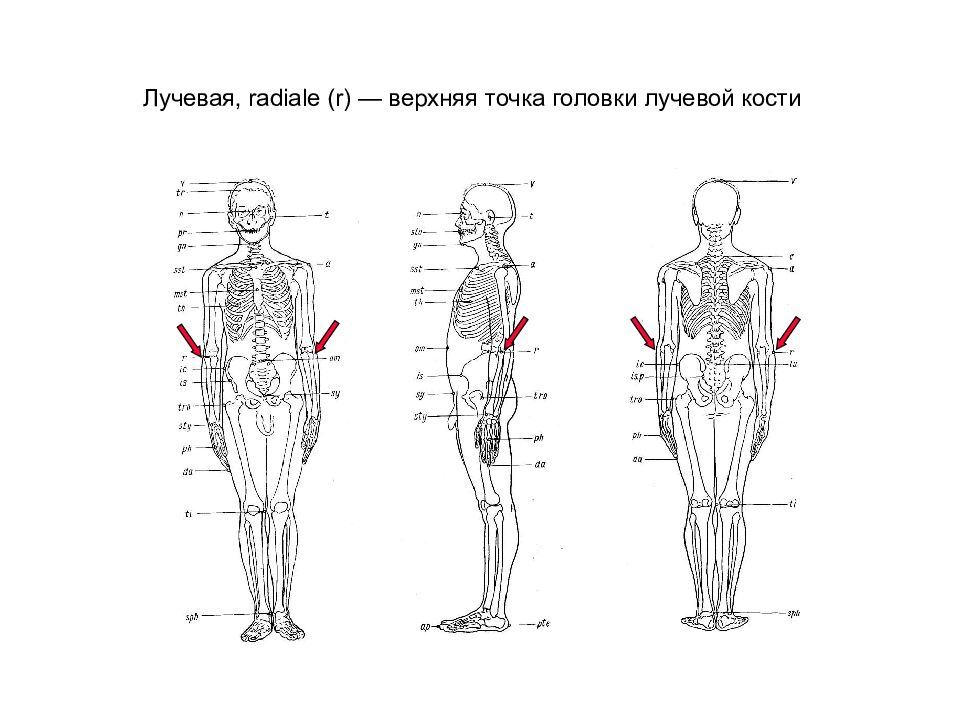

Слайд 71: Плечевая, akromion ( a ) — наиболее выступающая кнаружи точка на крае акромиального отростка лопатки

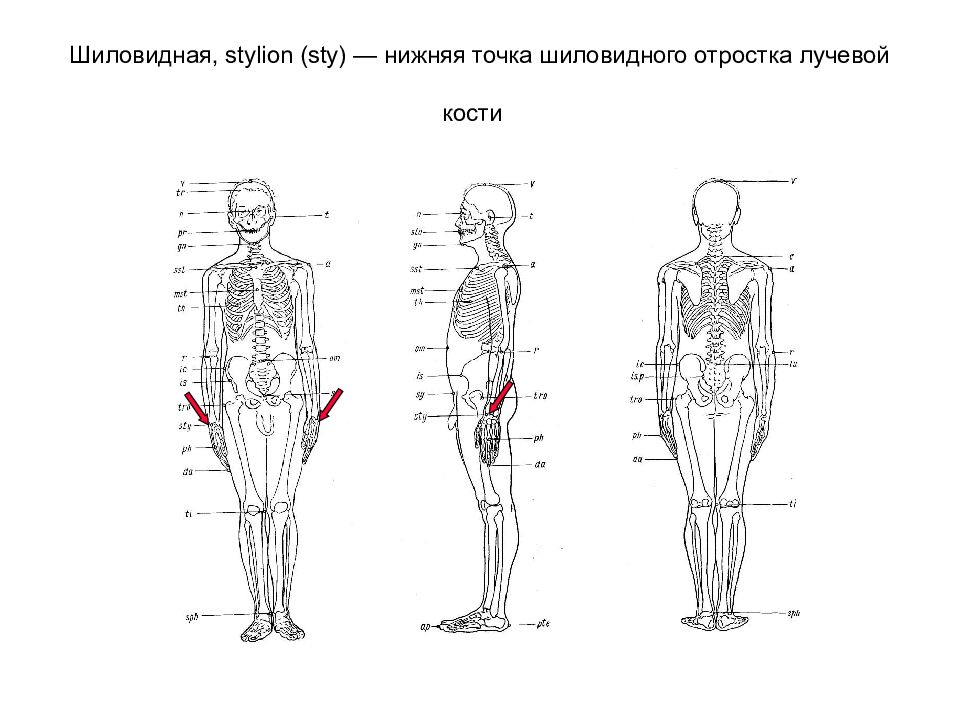

Слайд 73: Шиловидная, stylion ( sty ) — нижняя точка шиловидного отростка лучевой кости

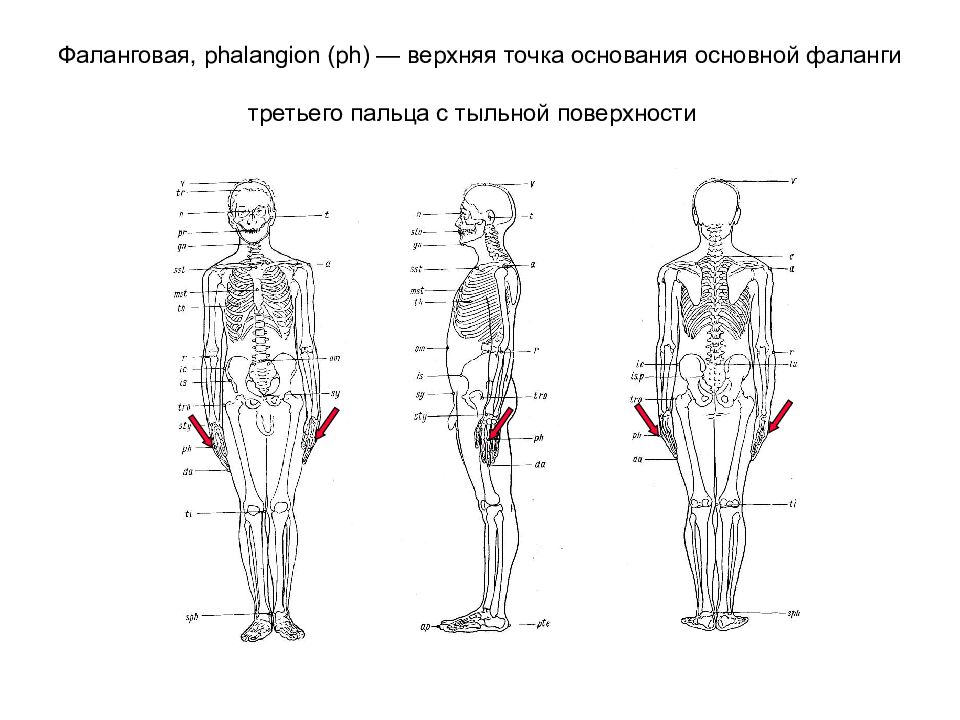

Слайд 74: Фаланговая, phalangion ( ph ) — верхняя точка основания основной фаланги третьего пальца с тыльной поверхности

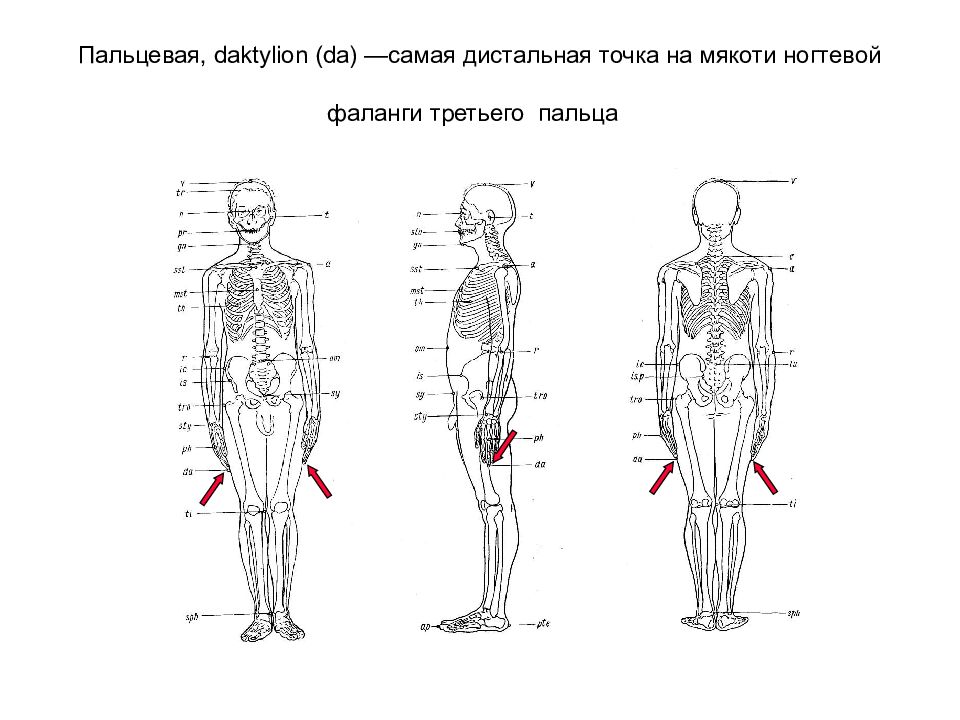

Слайд 75: Пальцевая, daktylion ( da ) —самая дистальная точка на мякоти ногтевой фаланги третьего пальца

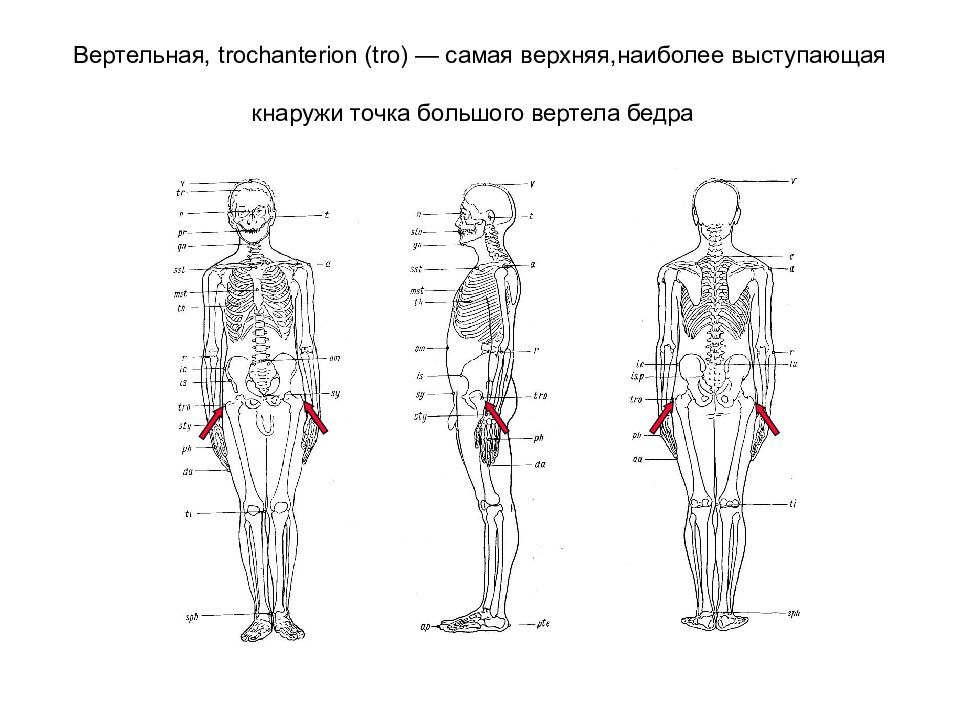

Слайд 76: Вертельная, trochanterion ( tro ) — самая верхняя,наиболее выступающая кнаружи точка большого вертела бедра

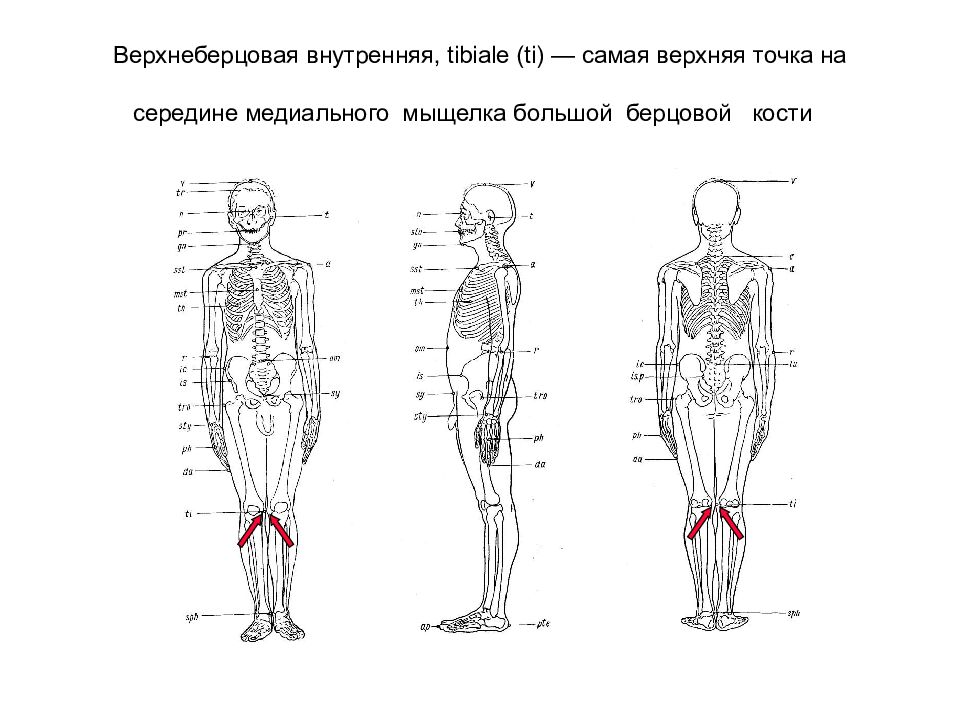

Слайд 77: Верхнеберцовая внутренняя, tibiale ( ti ) — самая верхняя точка на середине медиального мыщелка большой берцовой кости

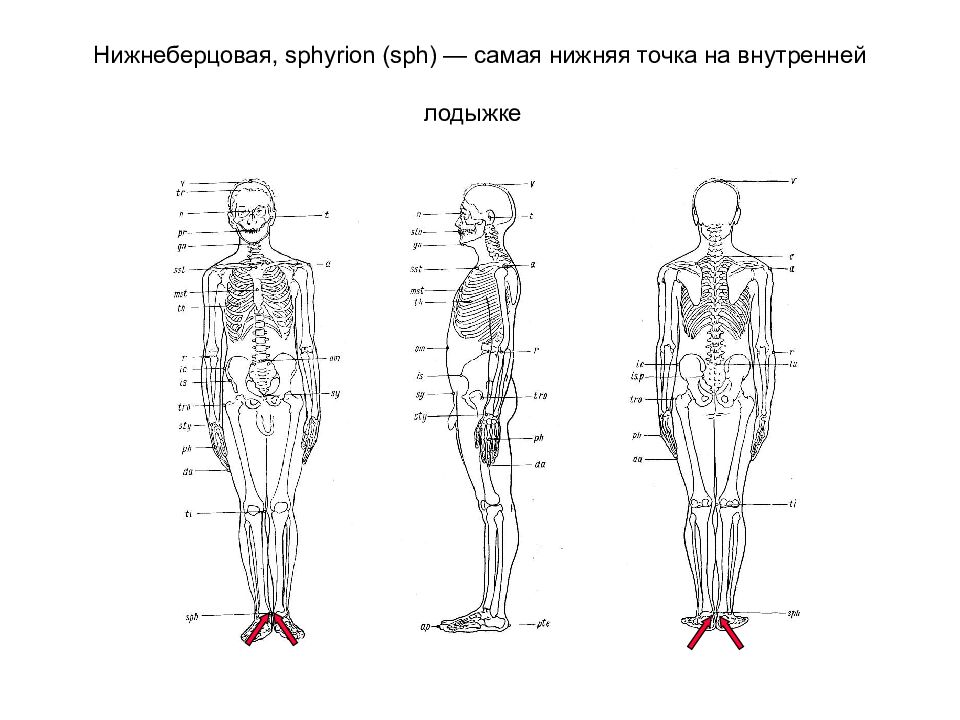

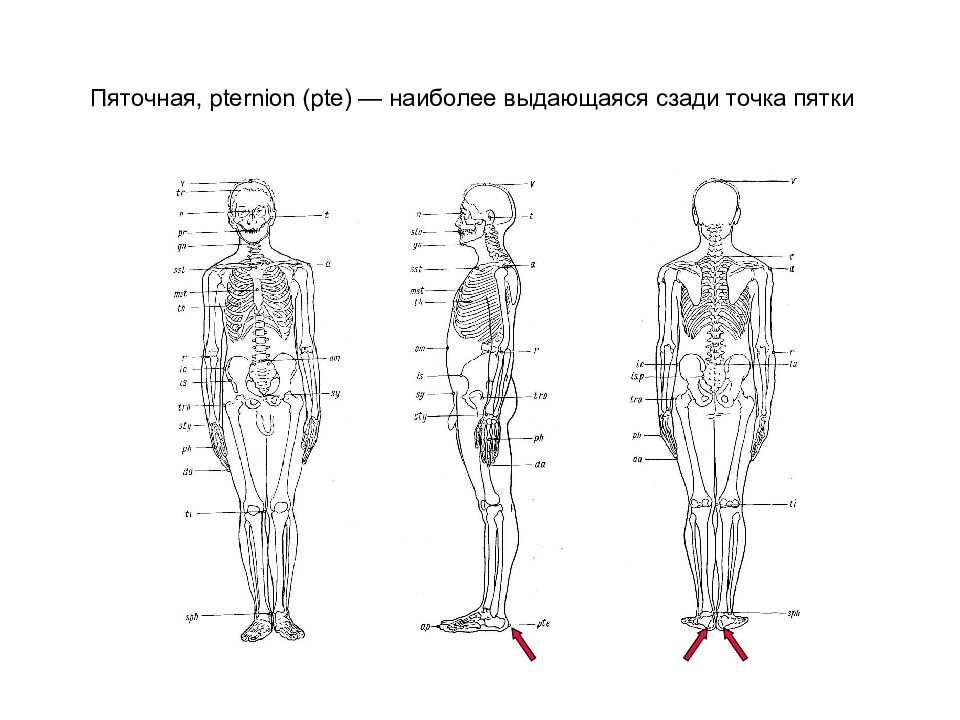

Слайд 78: Нижнеберцовая, sphyrion ( sph ) — самая нижняя точка на внутренней лодыжке

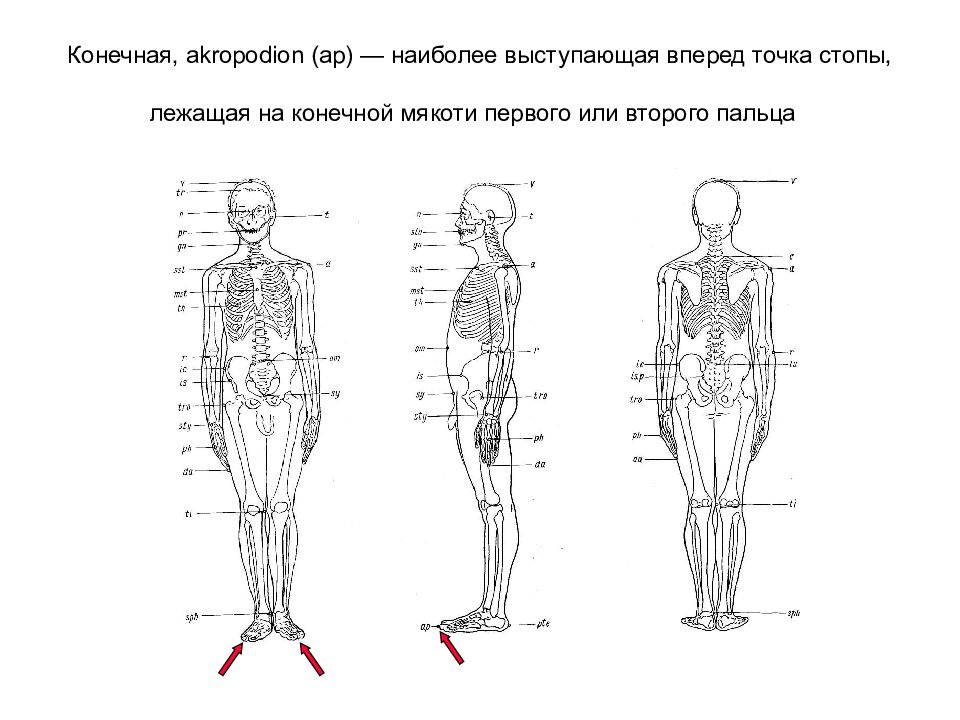

Слайд 80: Конечная, akropodion (ар) — наиболее выступающая вперед точка стопы, лежащая на конечной мякоти первого или второго пальца

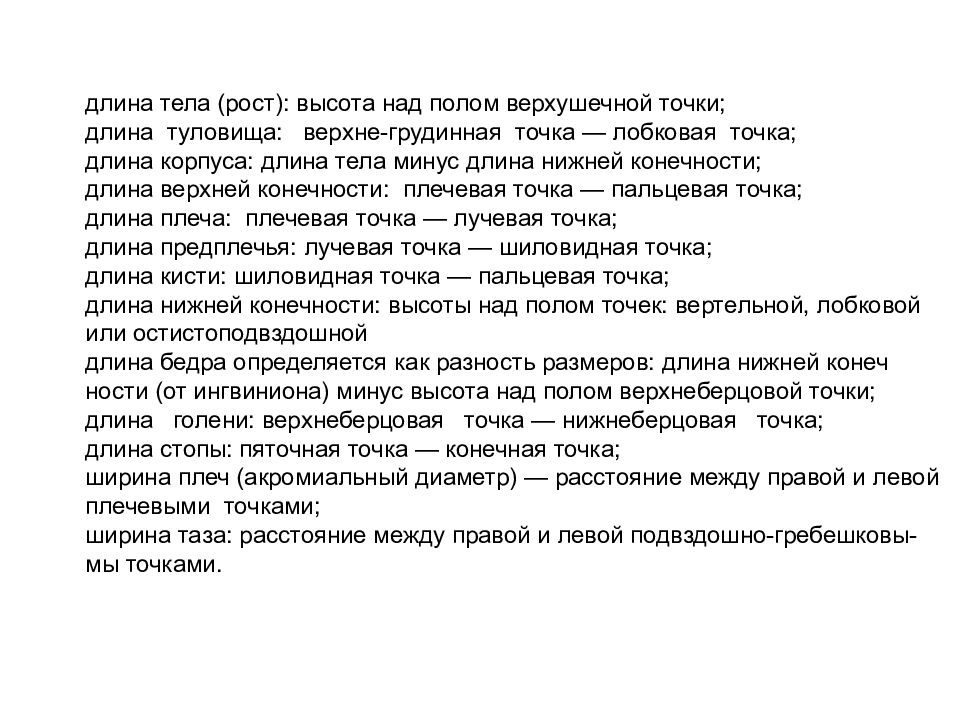

Слайд 81: длина тела (рост): высота над полом верхушечной точки; длина туловища: верхне-грудинная точка — лобковая точка; длина корпуса: длина тела минус длина нижней конечности; длина верхней конечности: плечевая точка — пальцевая точка; длина плеча: плечевая точка — лучевая точка; длина предплечья: лучевая точка — шиловидная точка; длина кисти: шиловидная точка — пальцевая точка; длина нижней конечности : высоты над полом точек: вертельной, лобковой или остистоподвздошной длина бедра определяется как разность размеров: длина нижней конечности (от ингвиниона) минус высота над полом верхнеберцовой точки; длина голени: верхнеберцовая точка — нижнеберцовая точка; длина стопы: пяточная точка — конечная точка; ширина плеч (акромиальный диаметр) — расстояние между правой и левой плечевыми точками; ширина таза: расстояние между правой и левой подвздошно-гребешковы-мы точками

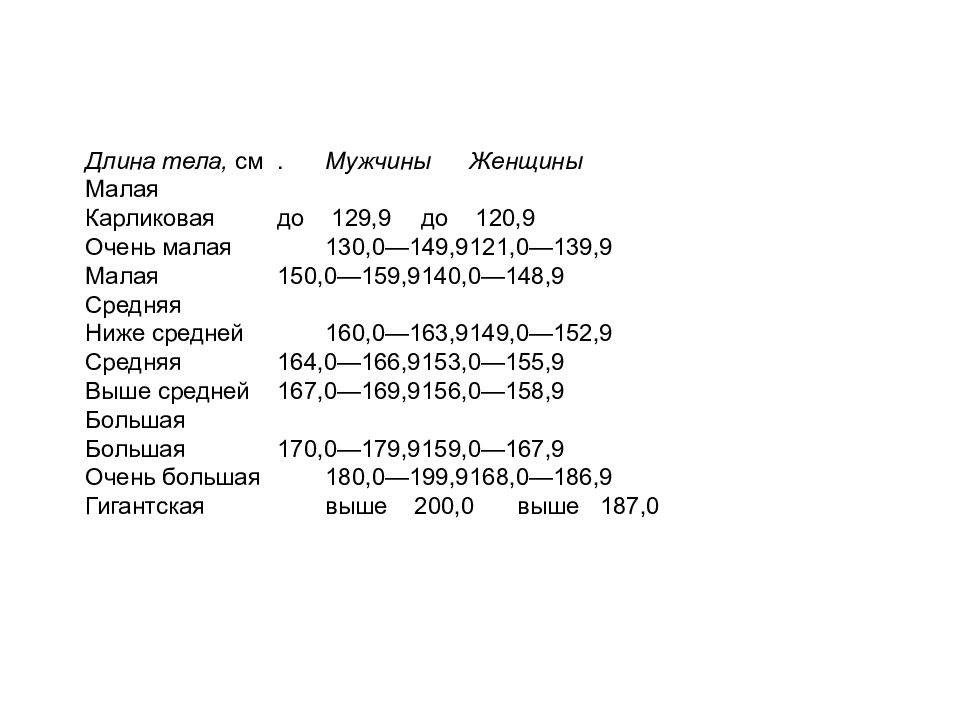

Слайд 82: Длина тела, см. Мужчины Женщины Малая Карликовая до 129,9 до 120,9 Очень малая 130,0—149,9 121,0—139,9 Малая 150,0—159,9 140,0—148,9 Средняя Ниже средней 160,0—163,9 149,0—152,9 Средняя 164,0—166,9 153,0—155,9 Выше средней 167,0—169,9 156,0—158,9 Большая Большая 170,0—179,9 159,0—167,9 Очень большая 180,0—199,9 168,0—186,9 Гигантская выше 200,0 выше 187,0

Слайд 83

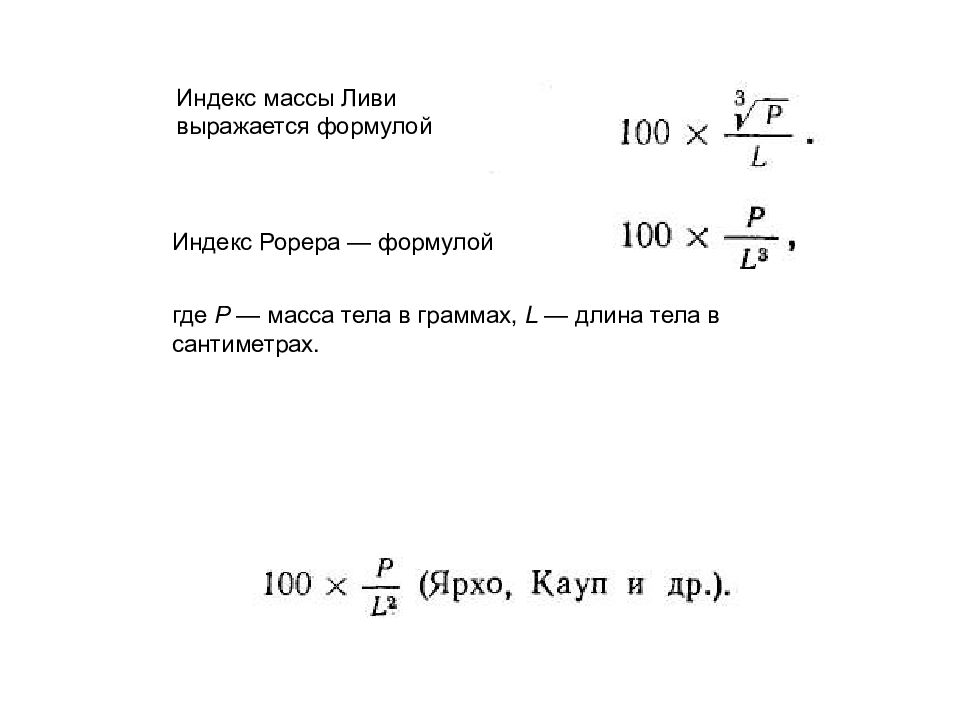

Индекс массы Ливи выражается формулой Индекс Рорера — формулой где Р — масса тела в граммах, L — длина тела в сантиметрах.

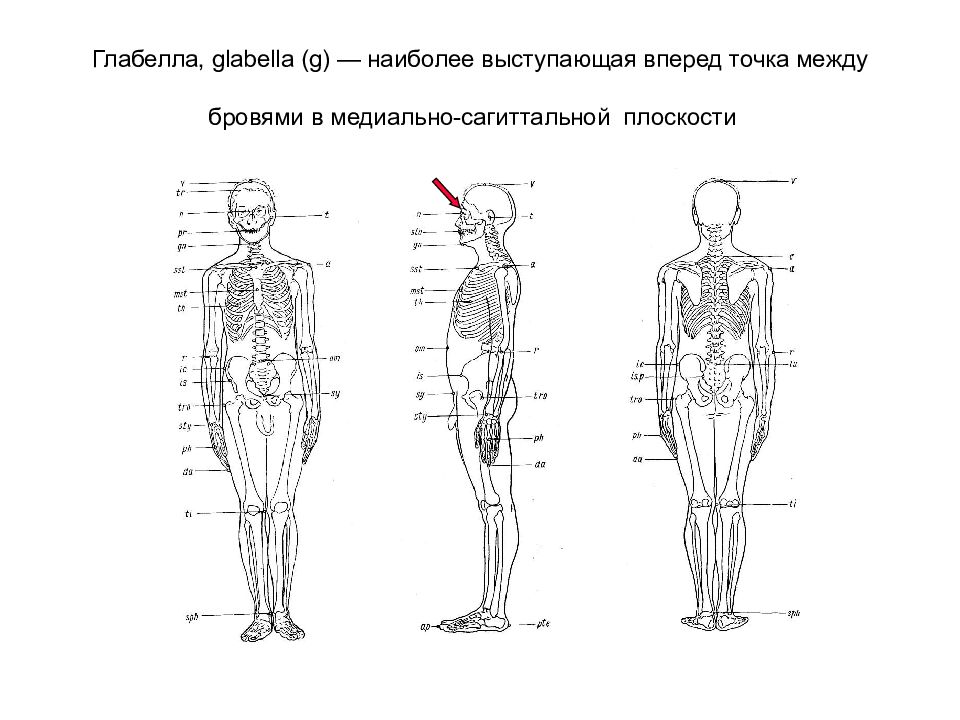

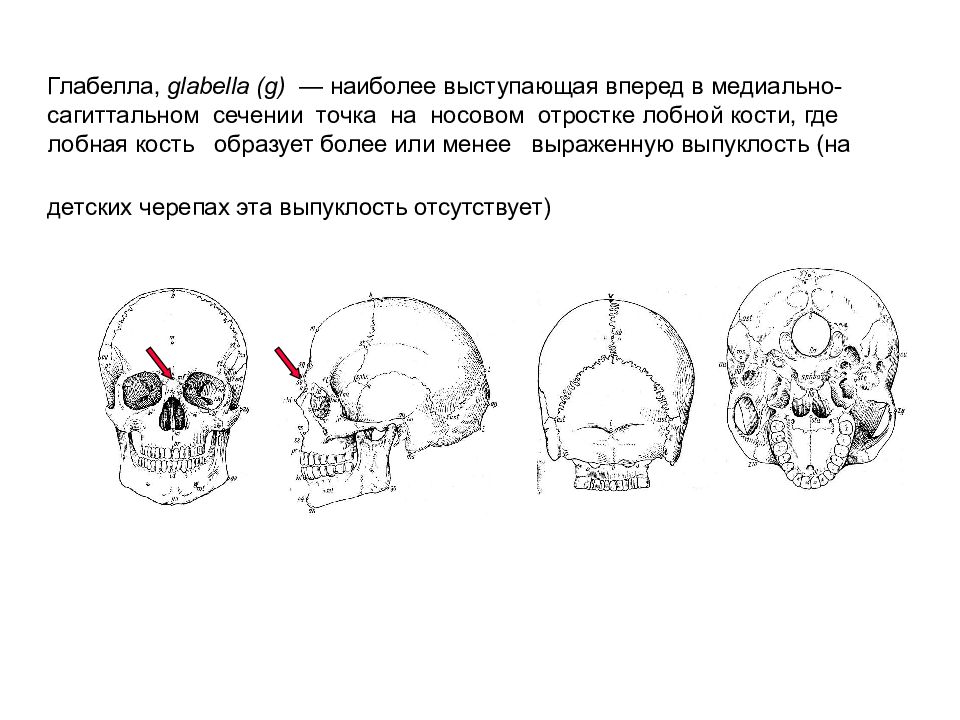

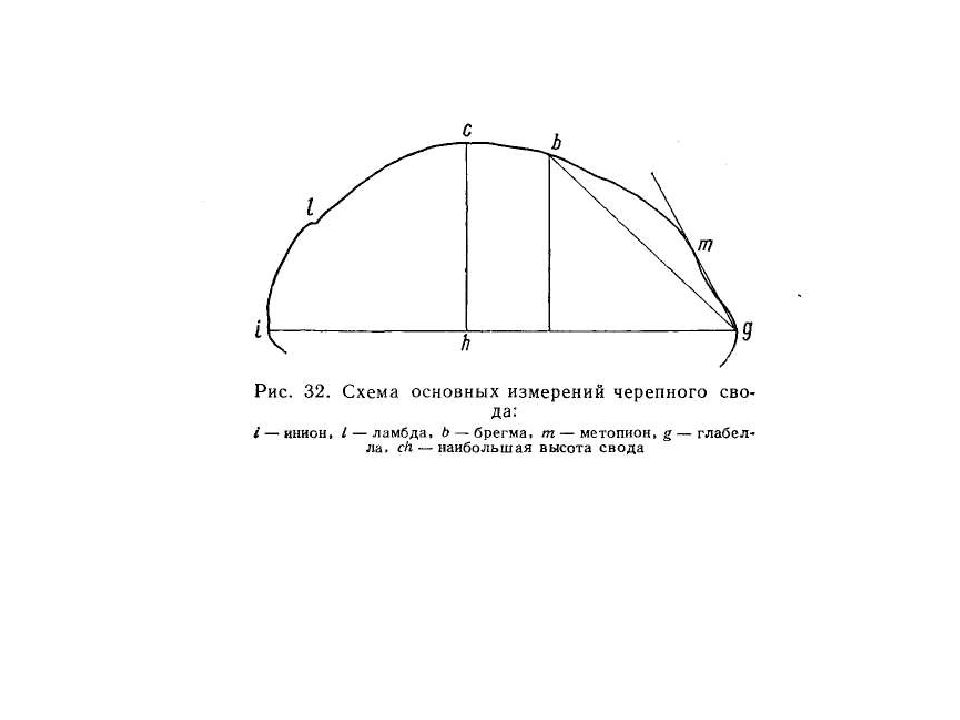

Слайд 85: Глабелла, glabella ( g ) — наиболее выступающая вперед в медиально-сагиттальном сечении точка на носовом отростке лобной кости, где лобная кость образует более или менее выраженную выпуклость (на детских черепах эта выпуклость отсутствует)

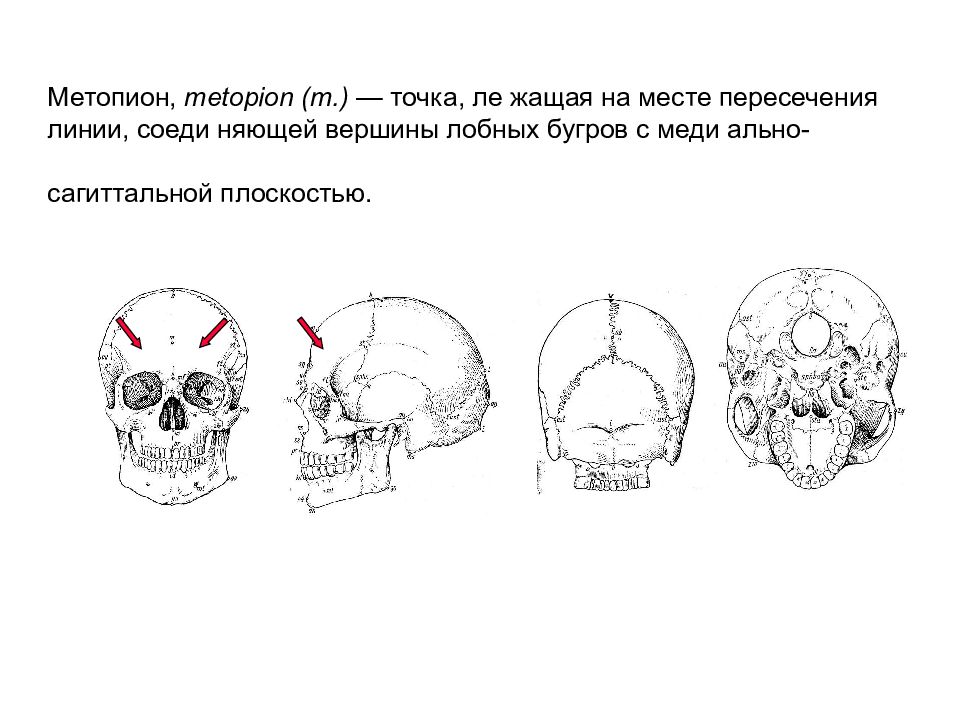

Слайд 86: Метопион, metopion (т.) — точка, ле жащая на месте пересечения линии, соеди няющей вершины лобных бугров с меди ально-сагиттальной плоскостью

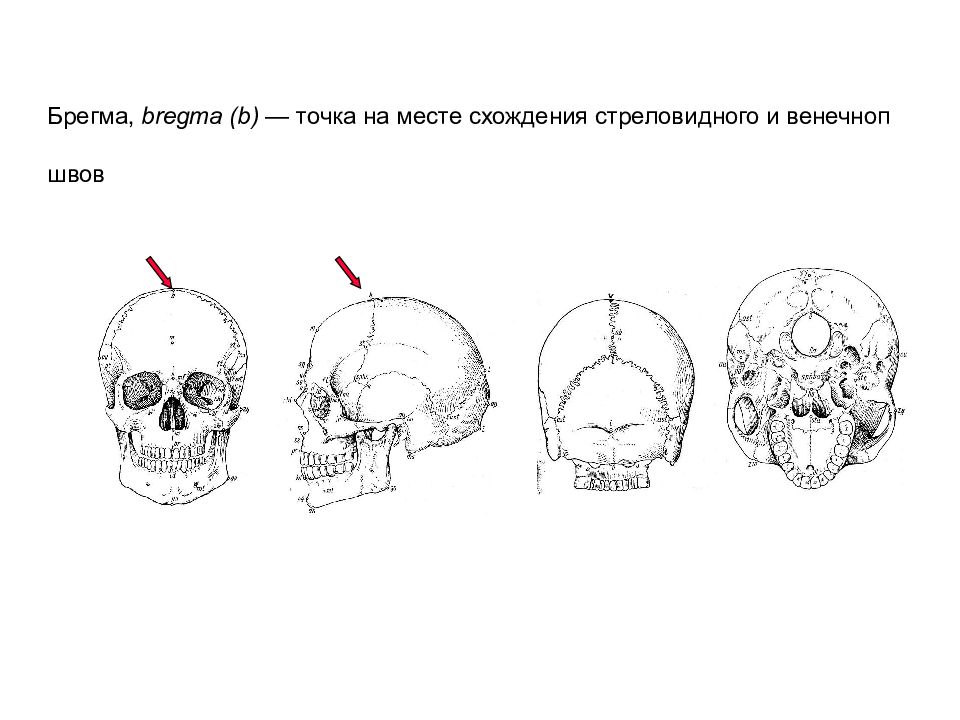

Слайд 87: Брегма, bregma ( b ) — точка на месте схождения стреловидного и венечноп швов

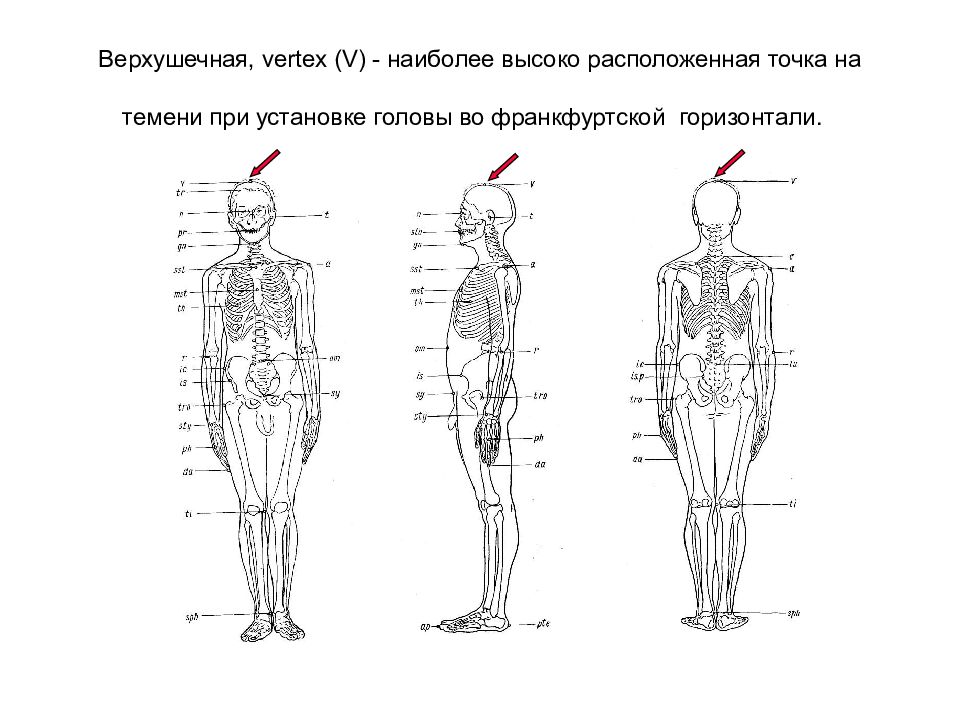

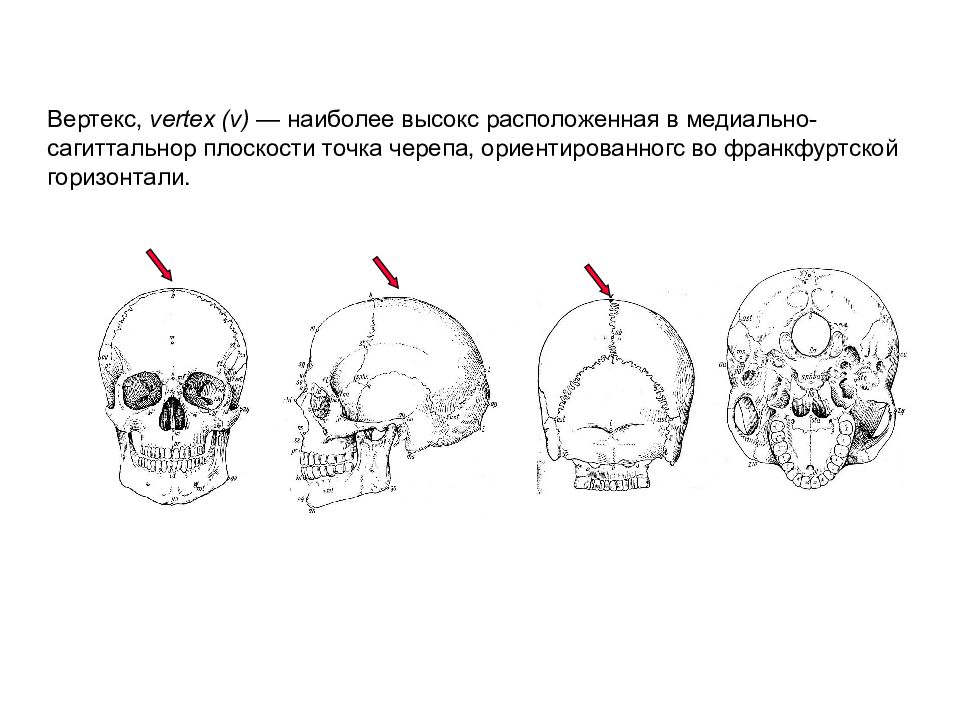

Слайд 88: Вертекс, vertex ( v ) — наиболее высокс расположенная в медиально-сагиттальнор плоскости точка черепа, ориентированногс во франкфуртской горизонтали

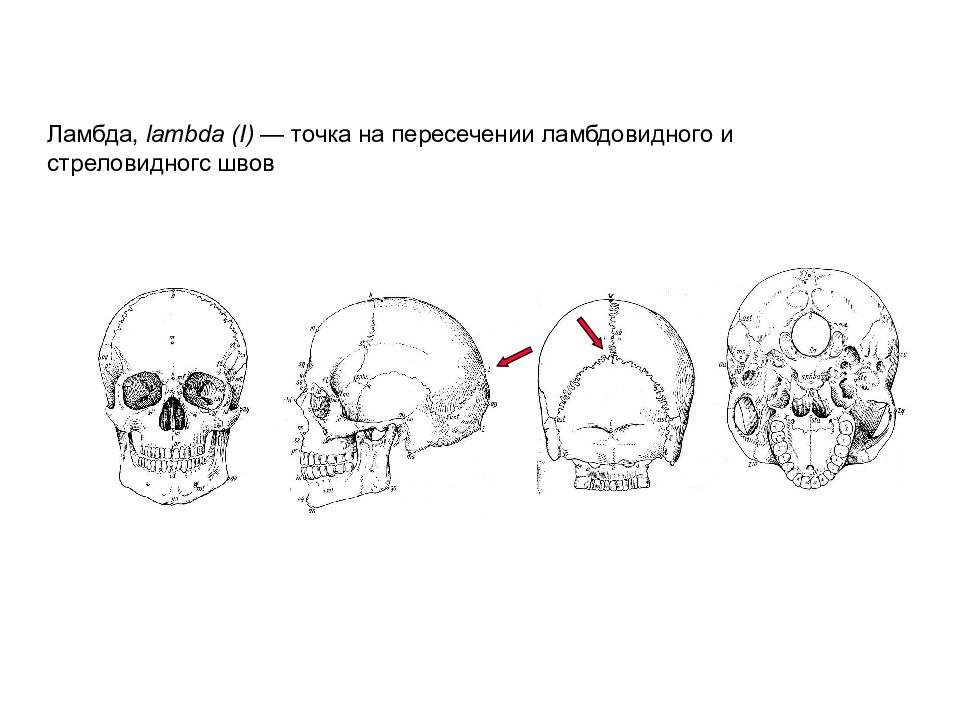

Слайд 89: Ламбда, lambda ( I ) — точка на пересечении ламбдовидного и стреловидногс швов

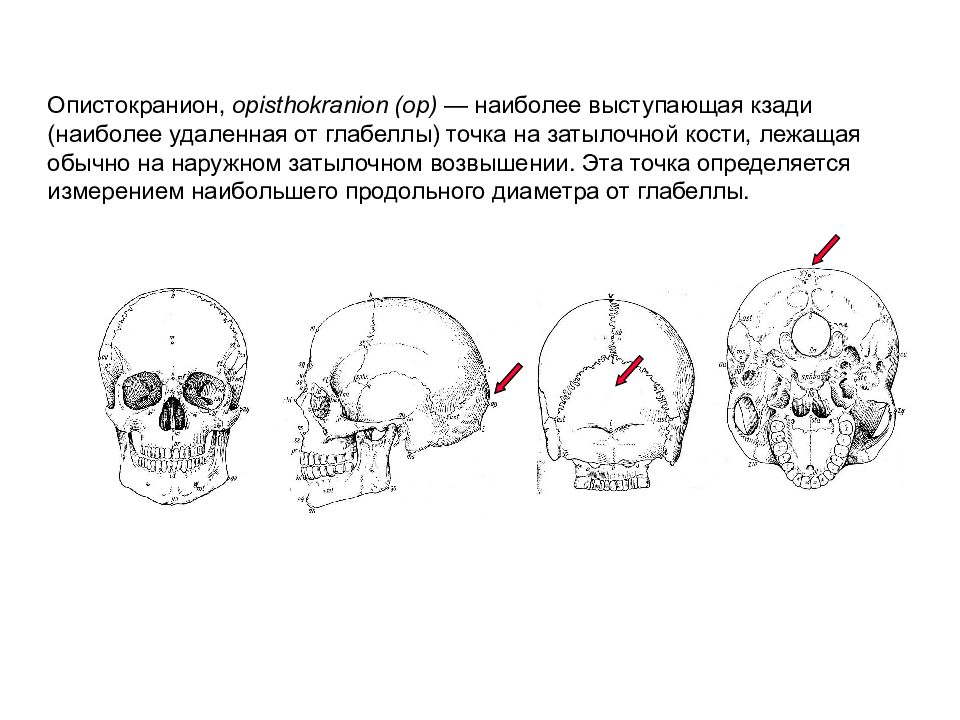

Слайд 90: Опистокранион, opisthokranion ( op ) — наиболее выступающая кзади (наиболее удаленная от глабеллы) точка на затылочной кости, лежащая обычно на наружном затылочном возвышении. Эта точка определяется измерением наибольшего продольного диаметра от глабеллы

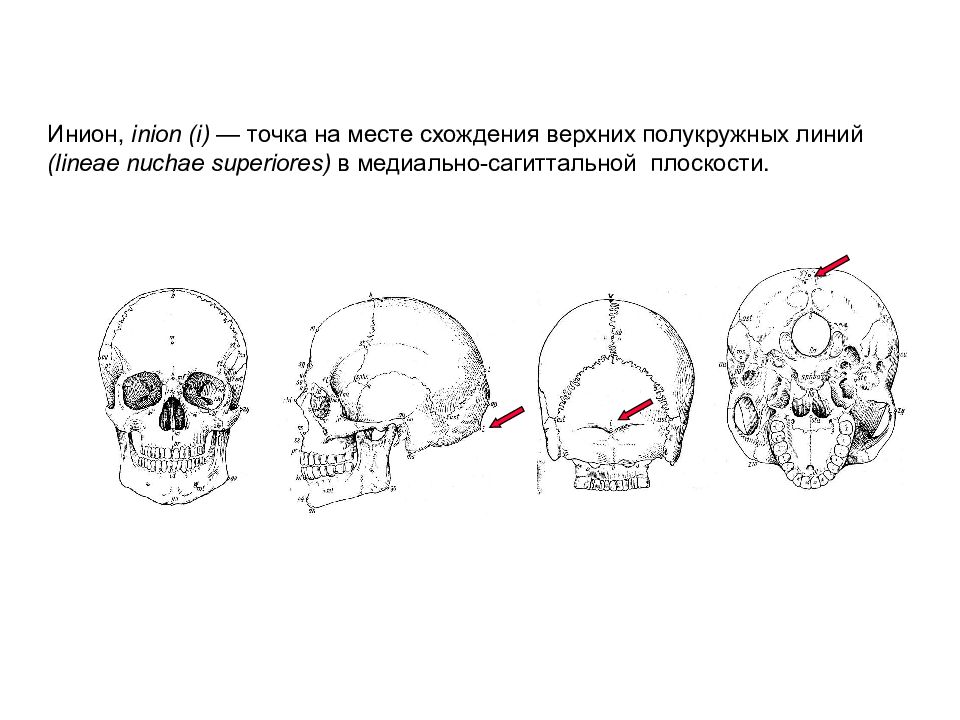

Слайд 91: Инион, inion ( i ) — точка на месте схождения верхних полукружных линий ( lineae nuchae superiores ) в медиально-сагиттальной плоскости

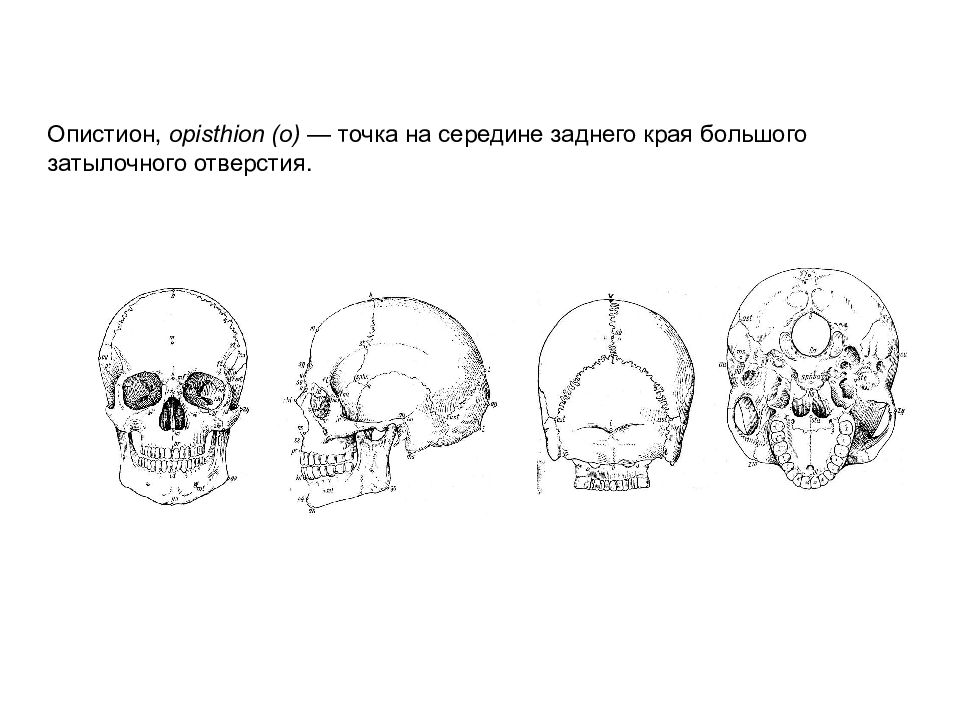

Слайд 92: Опистион, opisthion (о) — точка на середине заднего края большого затылочного отверстия

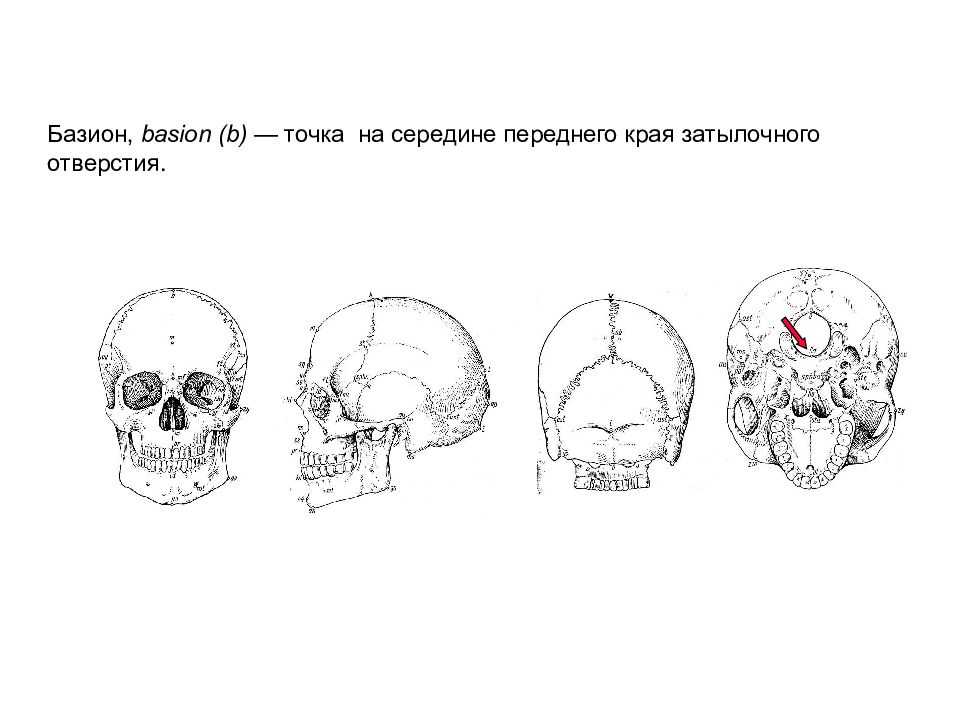

Слайд 93: Базион, basion ( b ) — точка на середине переднего края затылочного отверстия

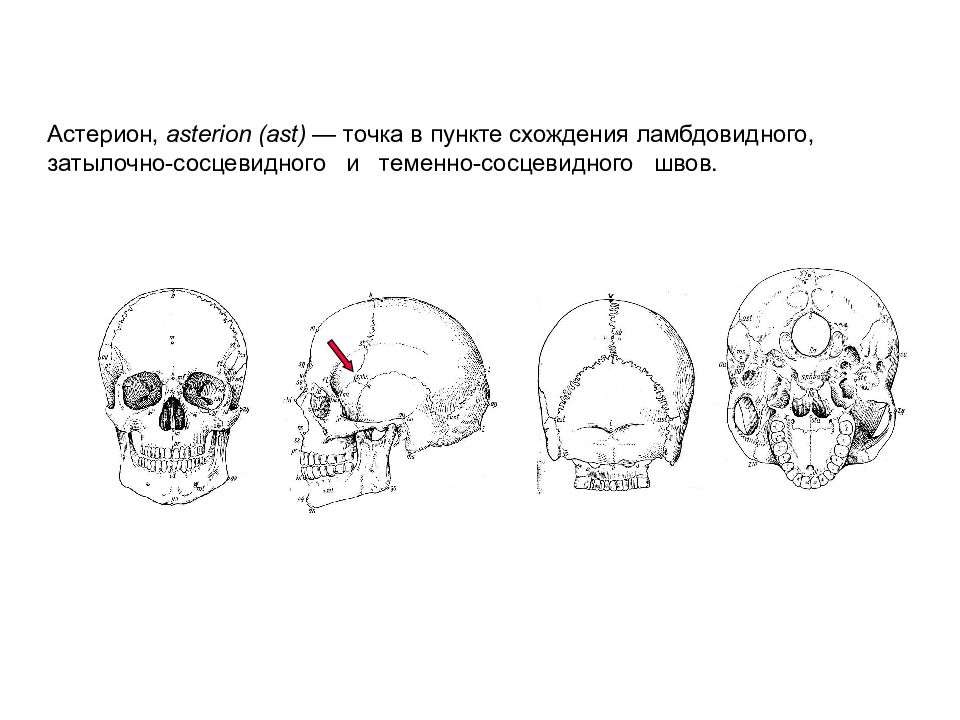

Слайд 94: Астерион, asterion ( ast ) — точка в пункте схождения ламбдовидного, затылочно-сосцевидного и теменно-сосцевидного швов

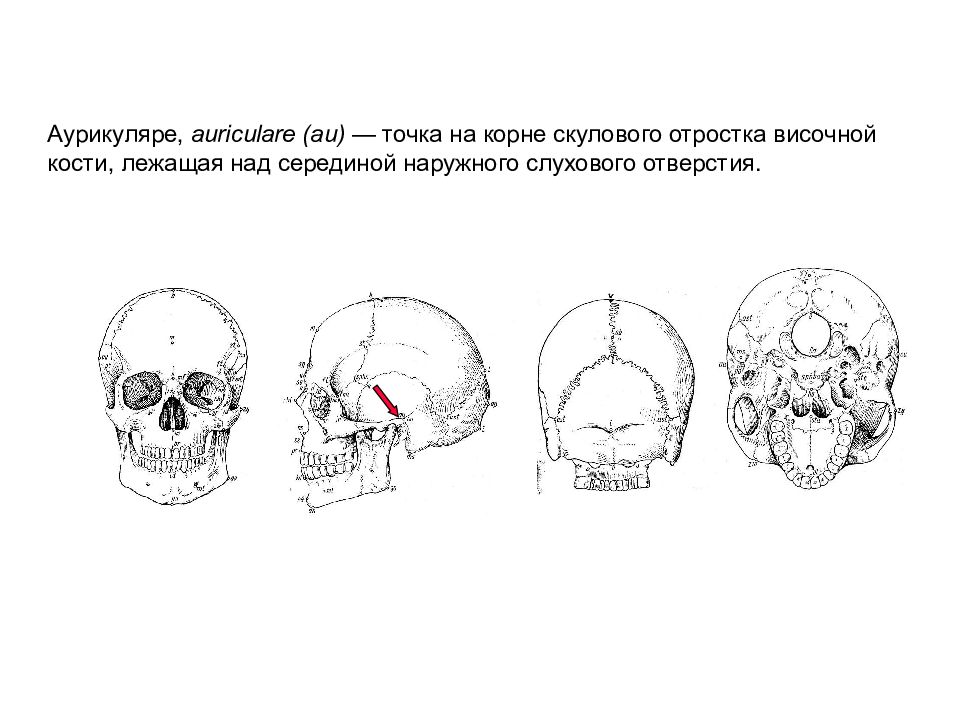

Слайд 95: Аурикуляре, auriculare (аи) — точка на корне скулового отростка височной кости, лежащая над серединой наружного слухового отверстия

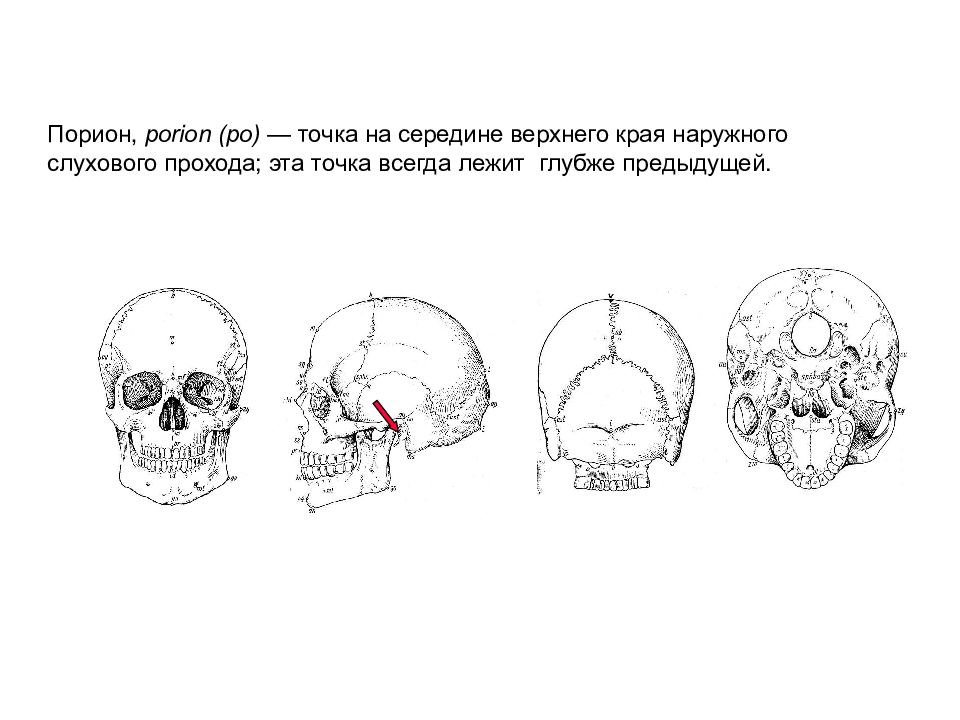

Слайд 96: Порион, porion ( po ) — точка на середине верхнего края наружного слухового прохода; эта точка всегда лежит глубже предыдущей

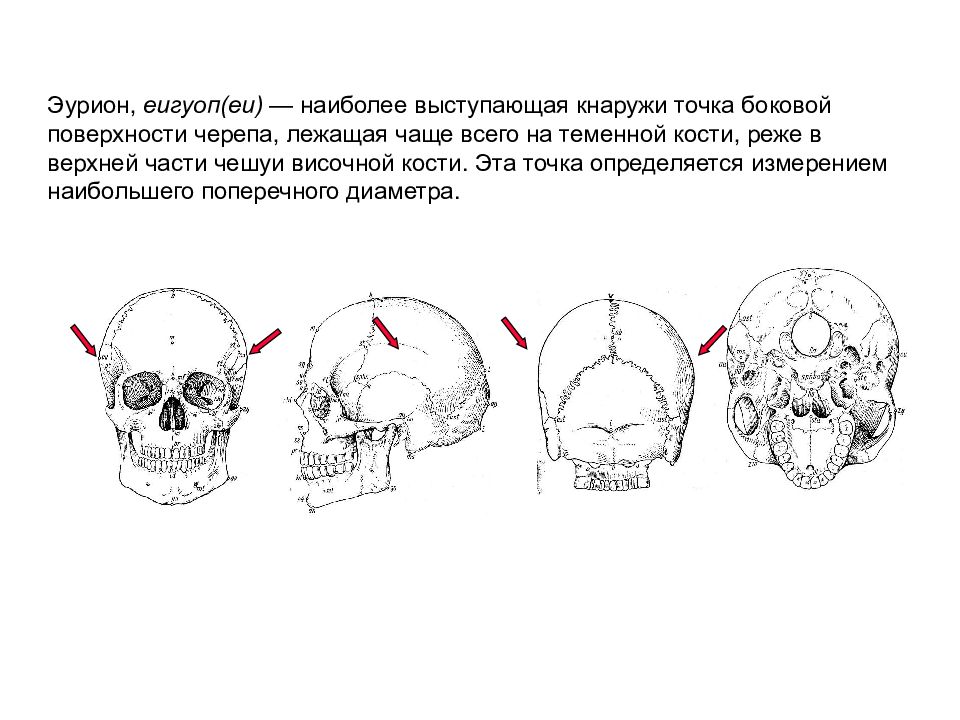

Слайд 97: Эурион, еигуоп(еи) — наиболее выступающая кнаружи точка боковой поверхности черепа, лежащая чаще всего на теменной кости, реже в верхней части чешуи височной кости. Эта точка определяется измерением наибольшего поперечного диаметра

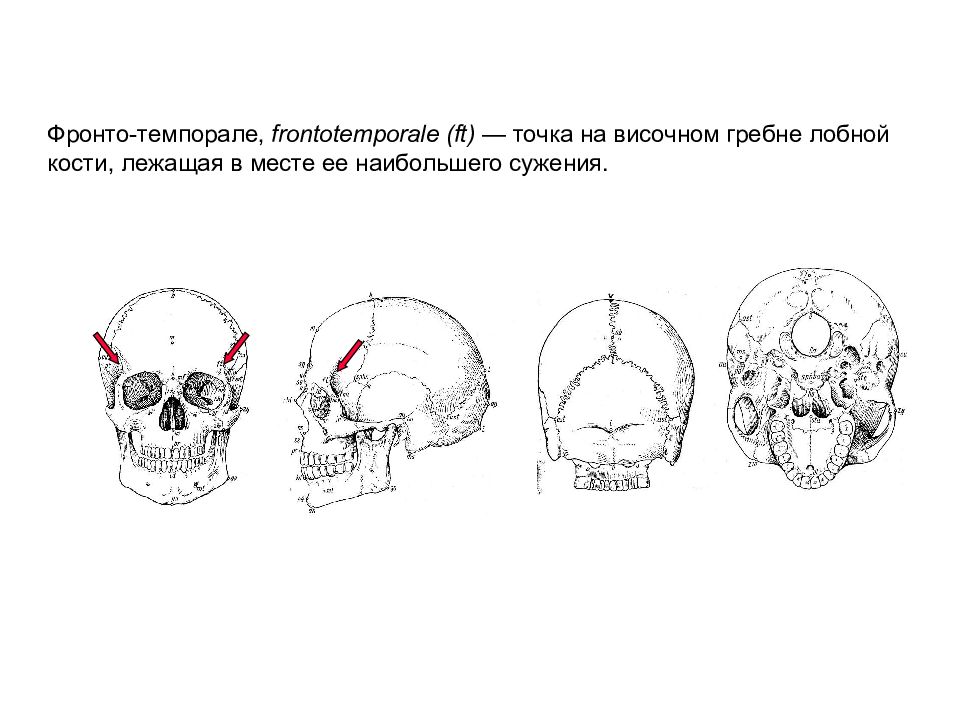

Слайд 98: Фронто-темпорале, frontotemporale ( ft ) — точка на височном гребне лобной кости, лежащая в месте ее наибольшего сужения

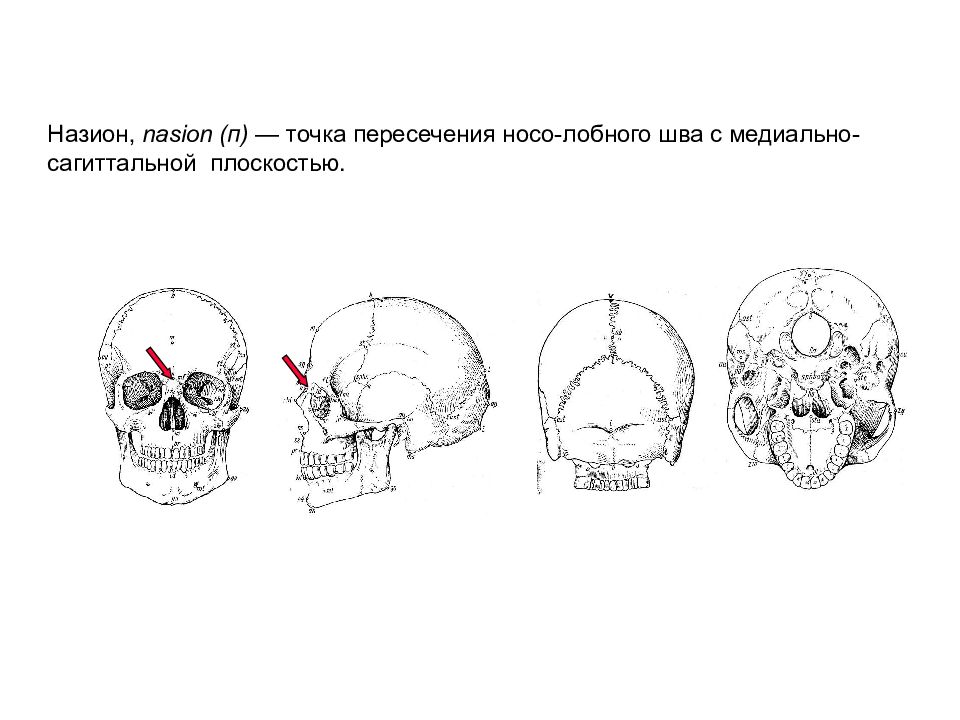

Слайд 99: Назион, nasion (п) — точка пересечения носо-лобного шва с медиально-сагиттальной плоскостью

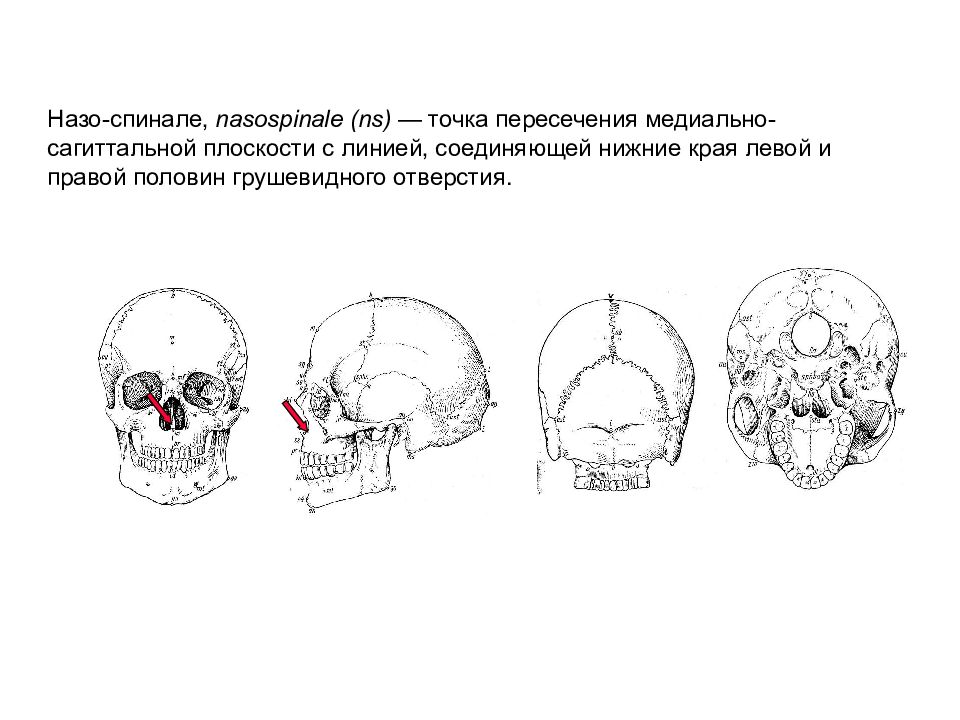

Слайд 100: Назо-спинале, nasospinale ( ns ) — точка пересечения медиально-сагиттальной плоскости с линией, соединяющей нижние края левой и правой половин грушевидного отверстия

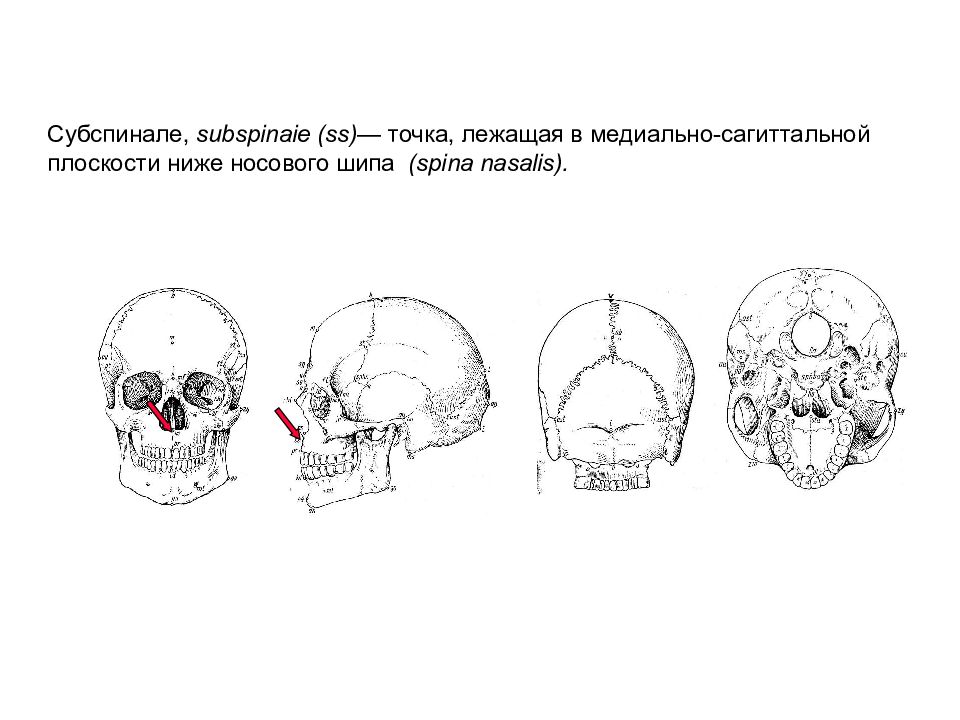

Слайд 101: Субспинале, subspinaie ( ss ) — точка, лежащая в медиально-сагиттальной плоскости ниже носового шипа ( spina nasalis )

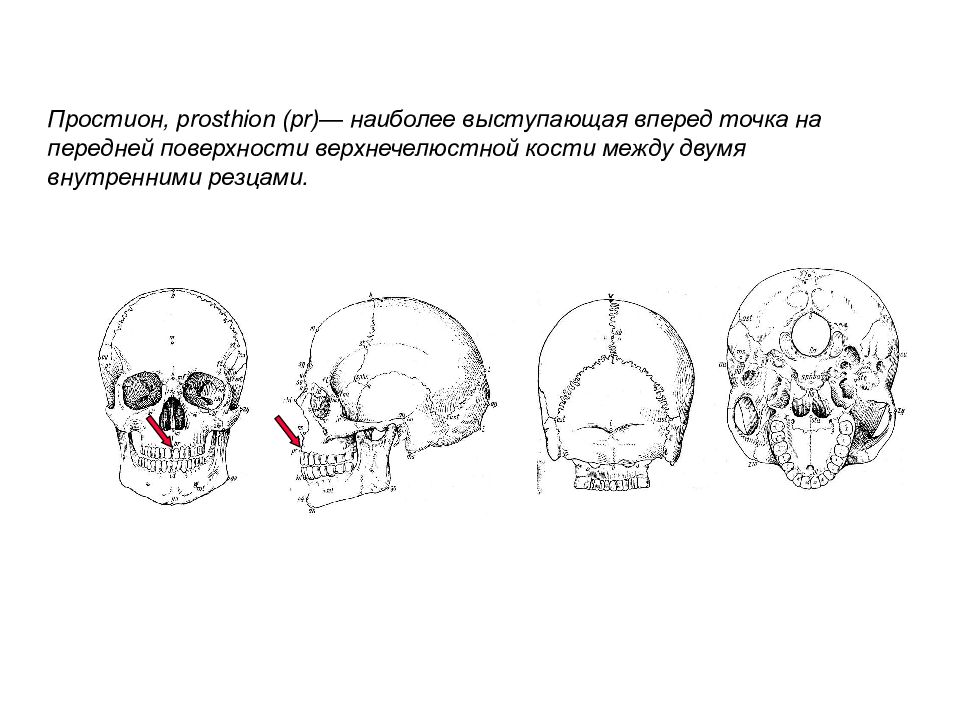

Слайд 102: Простион, prosthion ( pr )— наиболее выступающая вперед точка на передней поверхности верхнечелюстной кости между двумя внутренними резцами

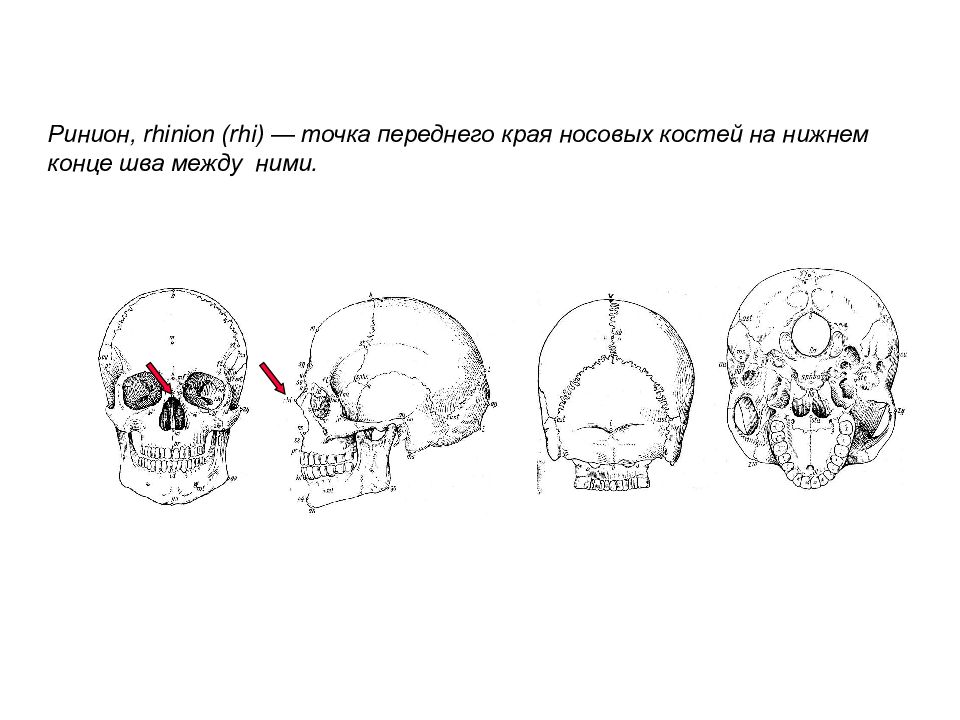

Слайд 103: Ринион, rhinion ( rhi ) — точка переднего края носовых костей на нижнем конце шва между ними

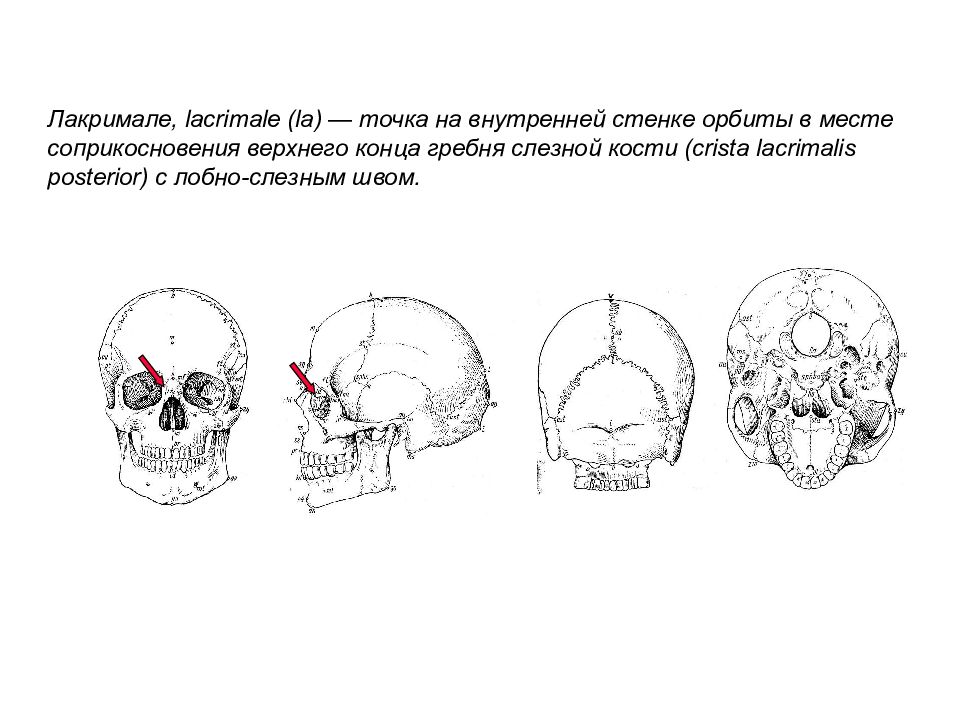

Слайд 104: Лакримале, lacrimale ( la ) — точка на внутренней стенке орбиты в месте соприкосновения верхнего конца гребня слезной кости ( crista lacrimalis posterior ) с лобно-слезным швом

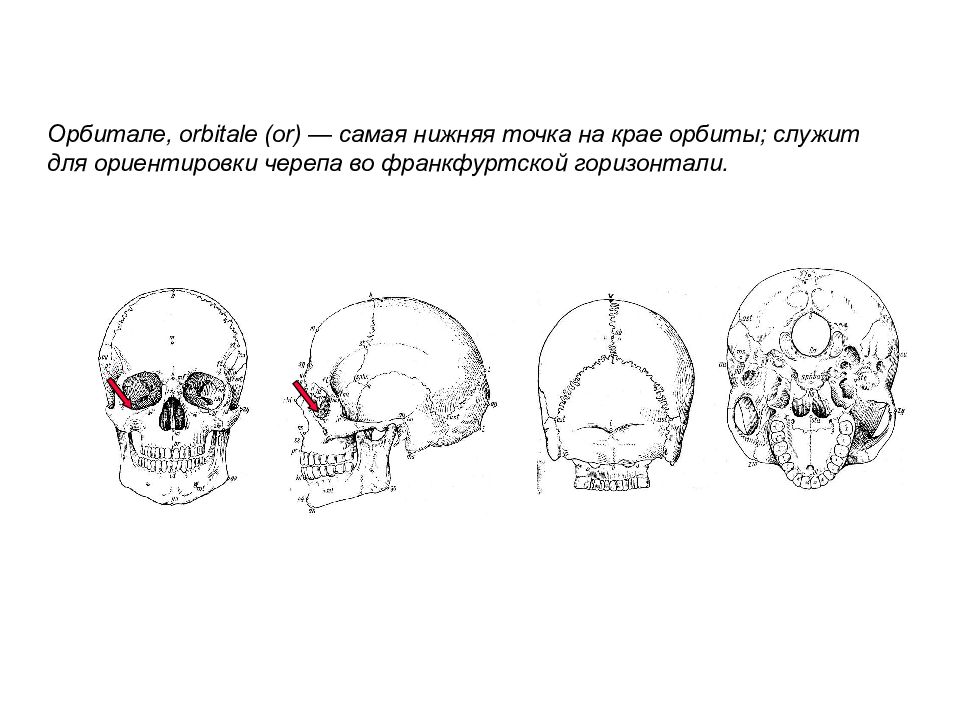

Слайд 105: Орбитале, orbitale ( or ) — самая нижняя точка на крае орбиты; служит для ориентировки черепа во франкфуртской горизонтали

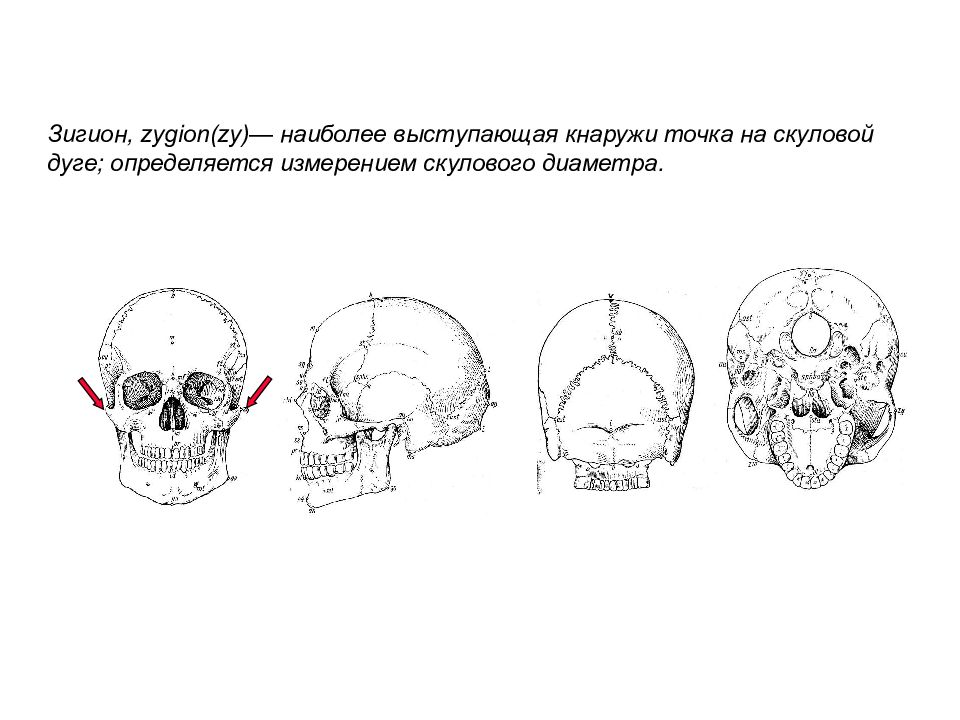

Слайд 106: Зигион, zygion ( zy )— наиболее выступающая кнаружи точка на скуловой дуге; определяется измерением скулового диаметра

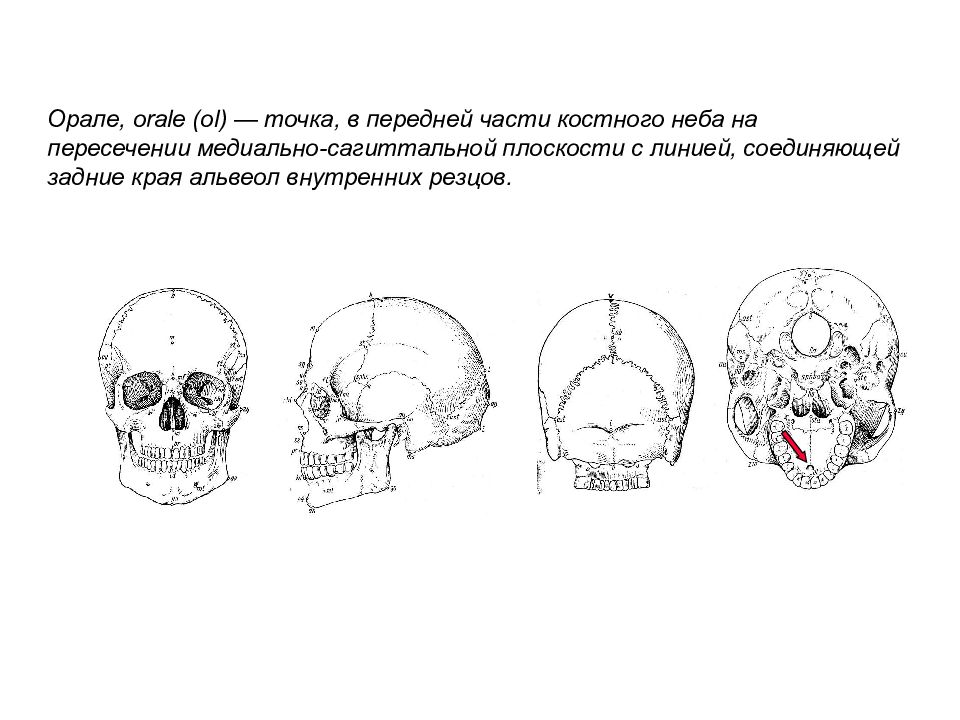

Слайд 107: Орале, orale ( ol ) — точка, в передней части костного неба на пересечении медиально-сагиттальной плоскости с линией, соединяющей задние края альвеол внутренних резцов

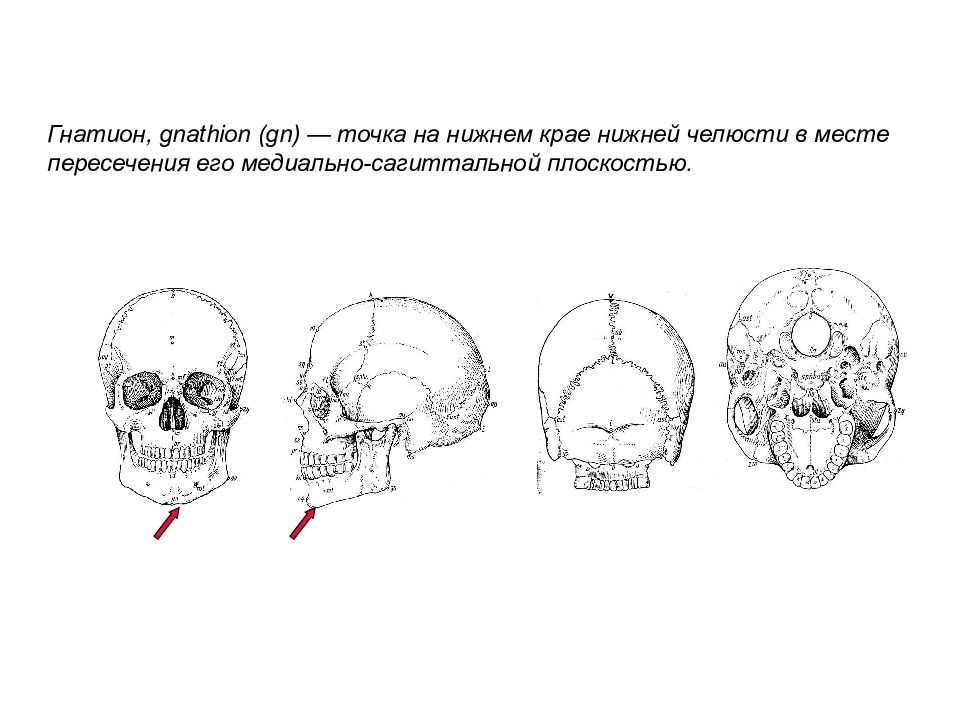

Слайд 108: Гнатион, gnathion ( gn ) — точка на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью

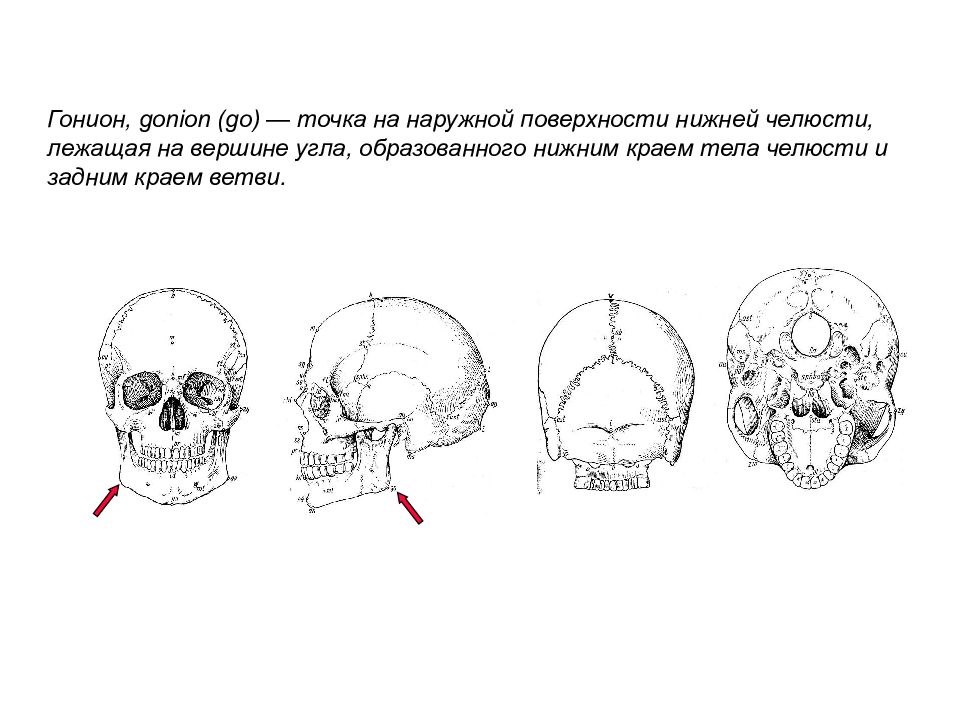

Слайд 109: Гонион, gonion ( go ) — точка на наружной поверхности нижней челюсти, лежащая на вершине угла, образованного нижним краем тела челюсти и задним краем ветви

Слайд 110

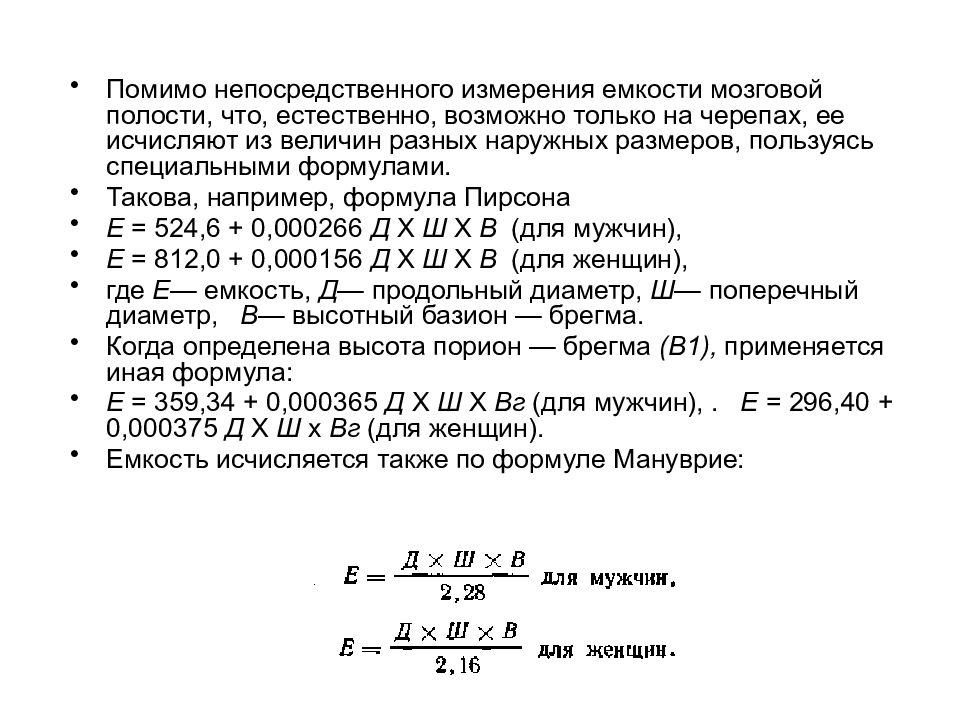

Помимо непосредственного измерения емкости мозговой полости, что, естественно, возможно только на черепах, ее исчисляют из величин разных наружных размеров, пользуясь специальными формулами. Такова, например, формула Пирсона Е = 524,6 + 0,000266 Д X Ш X В (для мужчин), Е = 812,0 + 0,000156 Д X Ш X В (для женщин), где Е — емкость, Д — продольный диаметр, Ш — поперечный диаметр, В — высотный базион — брегма. Когда определена высота порион — брегма (В1), применяется иная формула: Е = 359,34 + 0,000365 Д X Ш X Вг (для мужчин),. Е = 296,40 + 0,000375 Д X Ш х Вг (для женщин). Емкость исчисляется также по формуле Мануврие:

Слайд 112

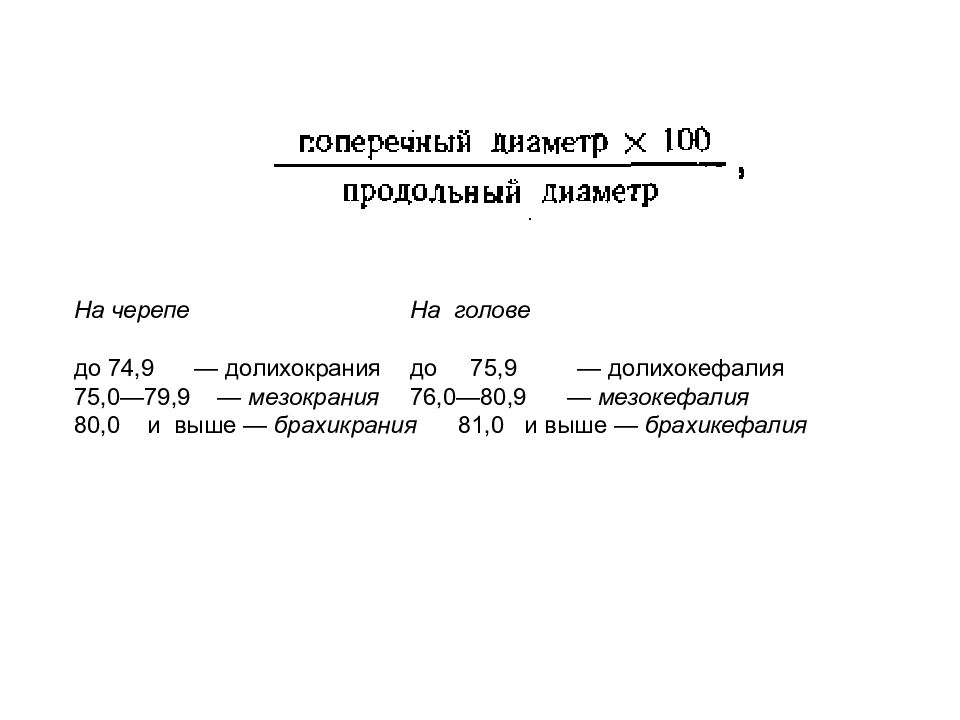

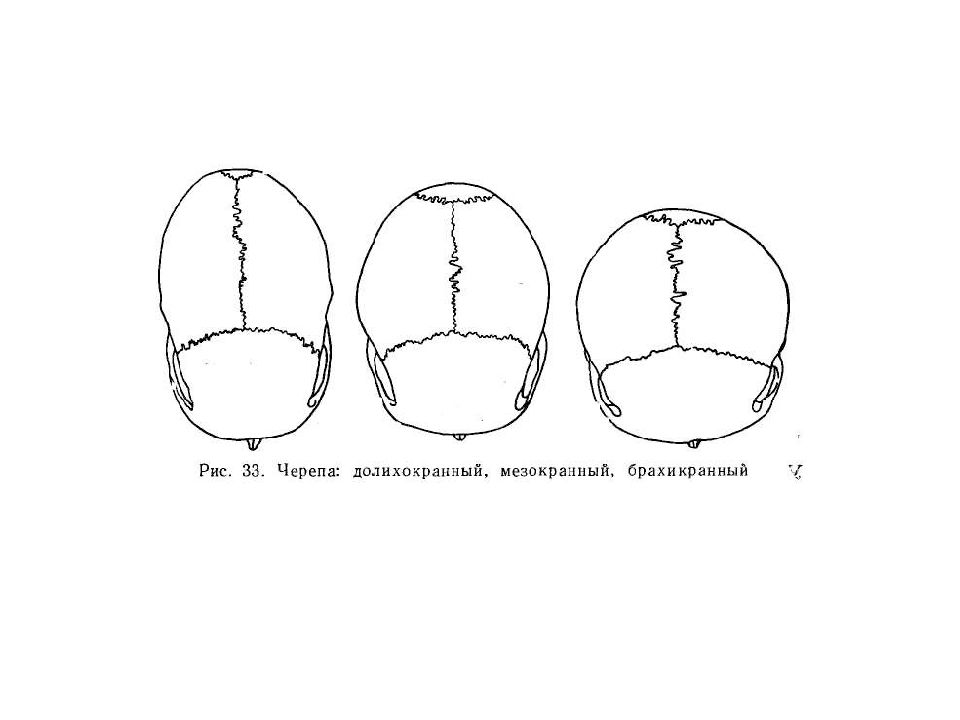

На черепе На голове до 74,9 — долихокрания до 75,9 — долихокефалия 75,0—79,9 — мезокрания 76,0—80,9 — мезокефалия 80,0 и выше — брахикрания 81,0 и выше — брахикефалия

Слайд 114

Онтогенез (от греч. ontos - существо и genesis - происхождение) - э то жизнь до рождения и после него, это непрерывный процесс индивидуального роста и развития организма, его возрастного изменения.

Слайд 115

Рост любого многоклеточного организма, начинающийся всего с одной клетки (зиготы), можно разделить на четыре крупные стадии: гиперплазия (деление клеток) - увеличение числа клеток в результате последовательных митозов; гипертрофия (рост клеток) - увеличение размеров клеток в результате поглощения воды, синтеза протоплазмы и т.п.; детерминация и дифференцировка клеток - детерминированными называются клетки, которые "выбрали" программу дальнейшего развития. В процессе этого развития клетки специализируются для выполнения определенных функций, то есть происходит их дифференцировка - на клеточные типы. Тип обусловлен спецификой экспрессии генов, которая на клеточном уровне поддерживается благодаря явлению цитоплазматической и ядерной памяти. морфогенез - конечным результатом упомянутых процессов является образование клеточных систем - тканей, а также органов и систем органов.

Слайд 117

Непрерывность – рост отдельных органов и систем организма человека не бесконечен, он идет по так называемому ограниченному типу. Конечные величины каждого признака обусловлены генетически, то есть существует норма реакции. Но наш организм представляет собой открытую биологическую систему - это субъект постоянного непрерывного развития на протяжении всей жизни. Нет ни одного параметра (и не только биологического), который не находился бы на протяжении жизни в развитии или изменении

Слайд 118

Постепенность и необратимость – непрерывный процесс развития можно разделить на условные стадии - периоды, или этапы, роста - идущие последовательно один за другим. Пропустить какой-либо из этих этапов невозможно, как нельзя в точности вернуться к тем особенностям строения, которые уже проявлялись на предыдущих стадиях

Слайд 119

Цикличность – хотя онтогенез является процессом непрерывным, темпы развития (скорости изменений признаков) могут существенно отличаться во времени. У человека существуют периоды активизации и торможения роста. Существует цикличность, связанная с сезонами года (например, увеличение длины тела происходит в основном в летние месяцы, а веса - осенью), а также - суточная (например, наибольшая активность роста приходится на ночные часы, когда наиболее активна секреция гормона роста (СТГ) и ряд других.

Слайд 120

Гетерохрония, или разновременность (основа аллометричности), проявляется в неодинаковой скорости созревания разных систем организма и разных признаков в пределах одной системы. Естественно, что на первых этапах онтогенеза созревают наиболее важные, жизненно необходимые системы.

Слайд 121

Чувствительность к эндогенным и экзогенным факторам – темпы роста ограничиваются или активизируются под воздействием широкого спектра экзогенных факторов среды. Но их воздействие не выводит процессы развития за границы широкой нормы реакции, определенной наследственно. В этих пределах процесс развития удерживается эндогенными регуляторными механизмами.

Слайд 122: Периодизация онтогенеза

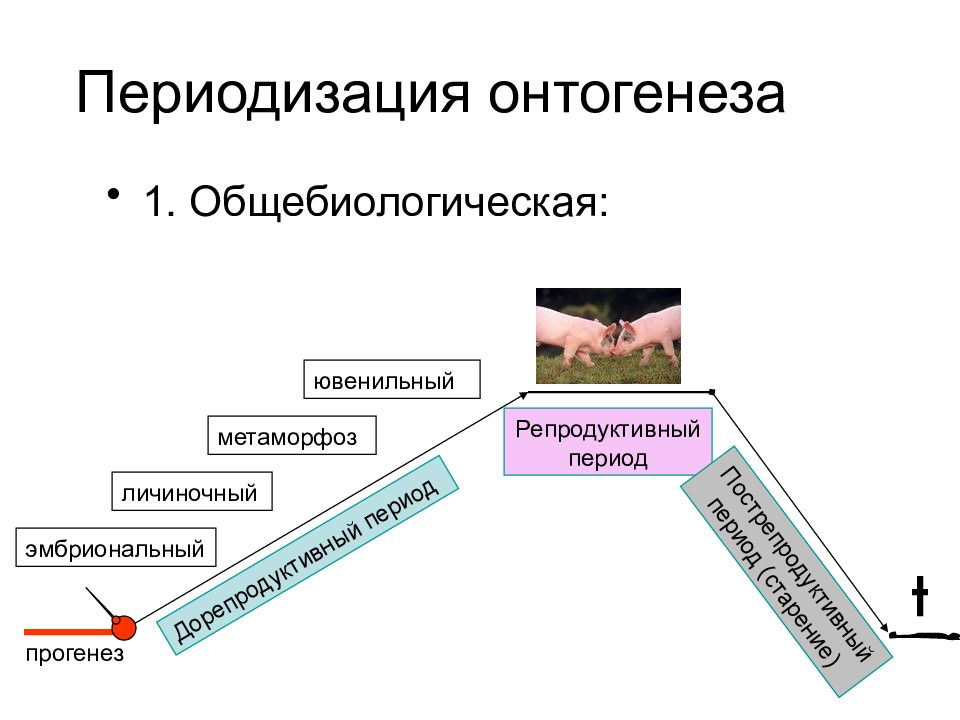

1. Общебиологическая: Дорепродуктивный период Репродуктивный период Пострепродуктивный период (старение) прогенез эмбриональный личиночный метаморфоз ювенильный

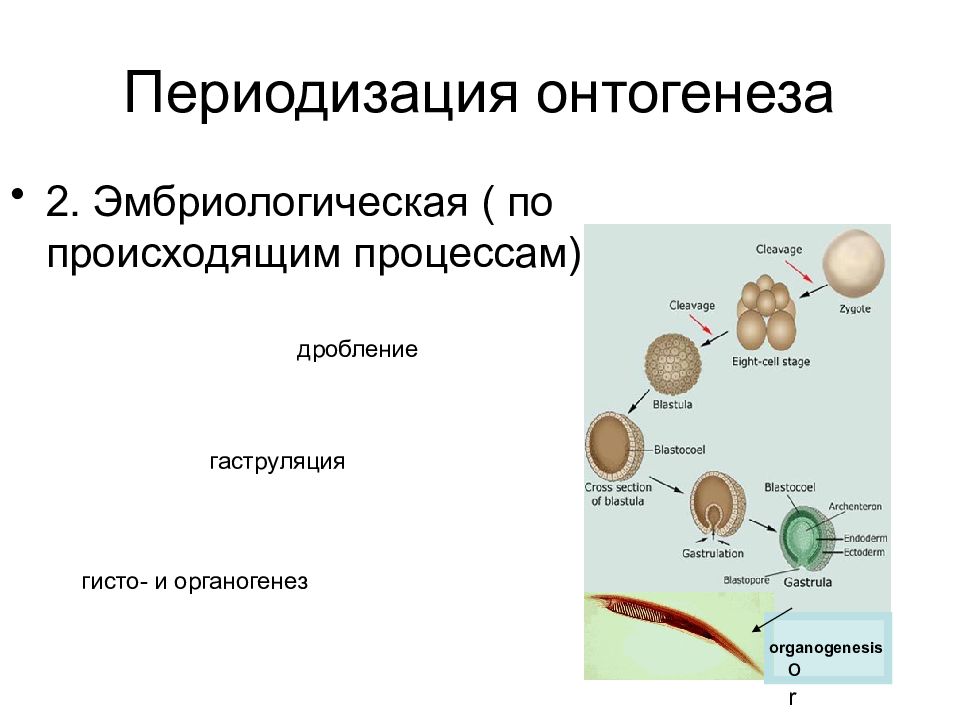

Слайд 123: Периодизация онтогенеза

2. Эмбриологическая ( по происходящим процессам) дробление гаструляция гисто- и органогенез organogenesis organogenesis

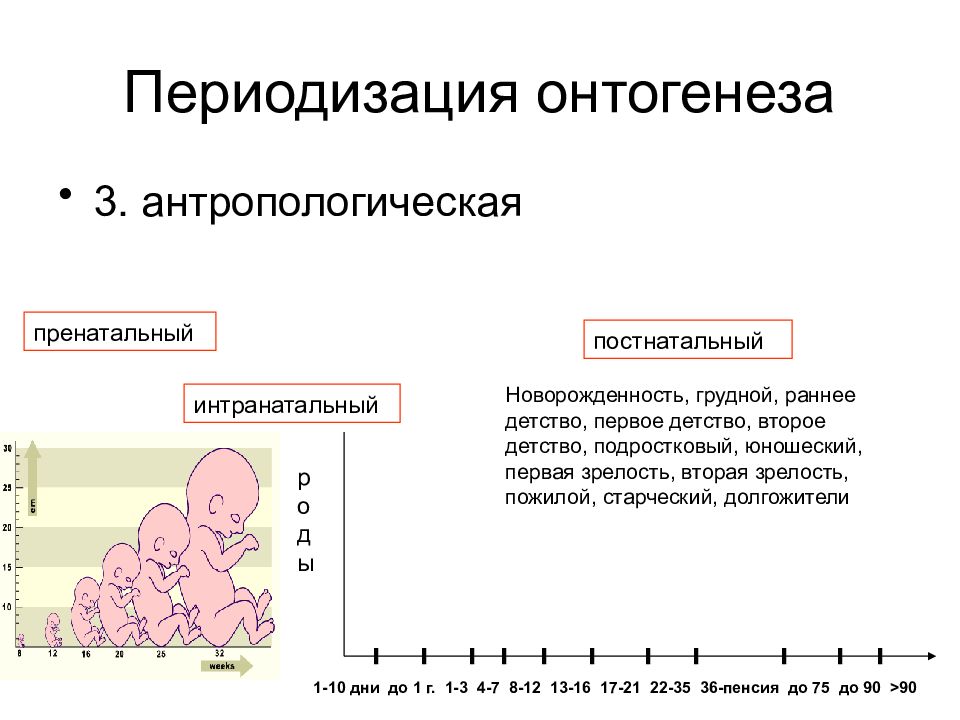

Слайд 124: Периодизация онтогенеза

3. антропологическая пренатальный интранатальный роды постнатальный 1-10 дни до 1 г. 1-3 4-7 8-12 13-16 17-21 22-35 36-пенсия до 75 до 90 >90 Новорожденность, грудной, раннее детство, первое детство, второе детство, подростковый, юношеский, первая зрелость, вторая зрелость, пожилой, старческий, долгожители

Слайд 125

Древнейшие периодизации онтогенеза восходят к античности: Пифагор (VI в. до Р.Х.) выделял четыре периода человеческой жизни: весну (от рождения до 20 лет), лето (20-40 лет), осень (40-60 лет) и зиму (60-80 лет). Эти периоды соответствуют становлению, молодости, расцвету сил и их угасанию. Гиппократ (V-IV вв. до Р.Х.) разделил весь жизненный путь человека с момента рождения на десять равных семилетних цикла-этапа.

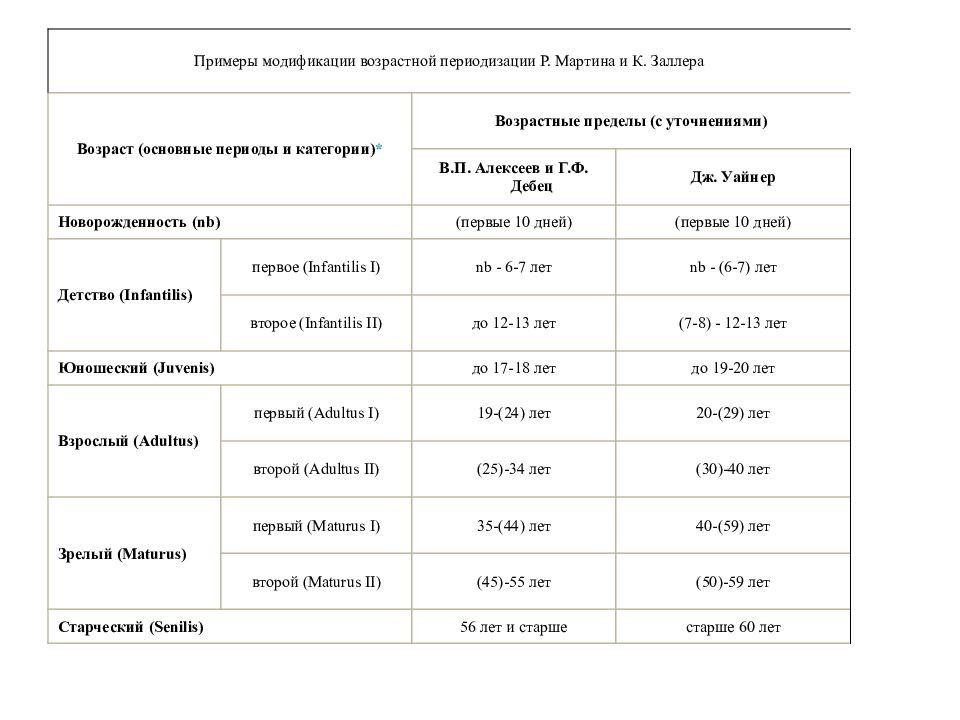

Слайд 126

Примеры модификации возрастной периодизации Р. Мартина и К. Заллера Возраст (основные периоды и категории) * Возрастные пределы (с уточнениями) В.П. Алексеев и Г.Ф. Дебец Дж. Уайнер Новорожденность (nb) (первые 10 дней) (первые 10 дней) Детство (Infantilis) первое (Infantilis I) nb - 6-7 лет nb - (6-7) лет второе (Infantilis II) до 12-13 лет (7-8) - 12-13 лет Юношеский (Juvenis) до 17-18 лет до 19-20 лет Взрослый (Adultus) первый (Adultus I) 19-(24) лет 20-(29) лет второй (Adultus II) (25)-34 лет (30)-40 лет Зрелый (Maturus) первый (Maturus I) 35-(44) лет 40-(59) лет второй (Maturus II) (45)-55 лет (50)-59 лет Старческий (Senilis) 56 лет и старше старше 60 лет

Слайд 127

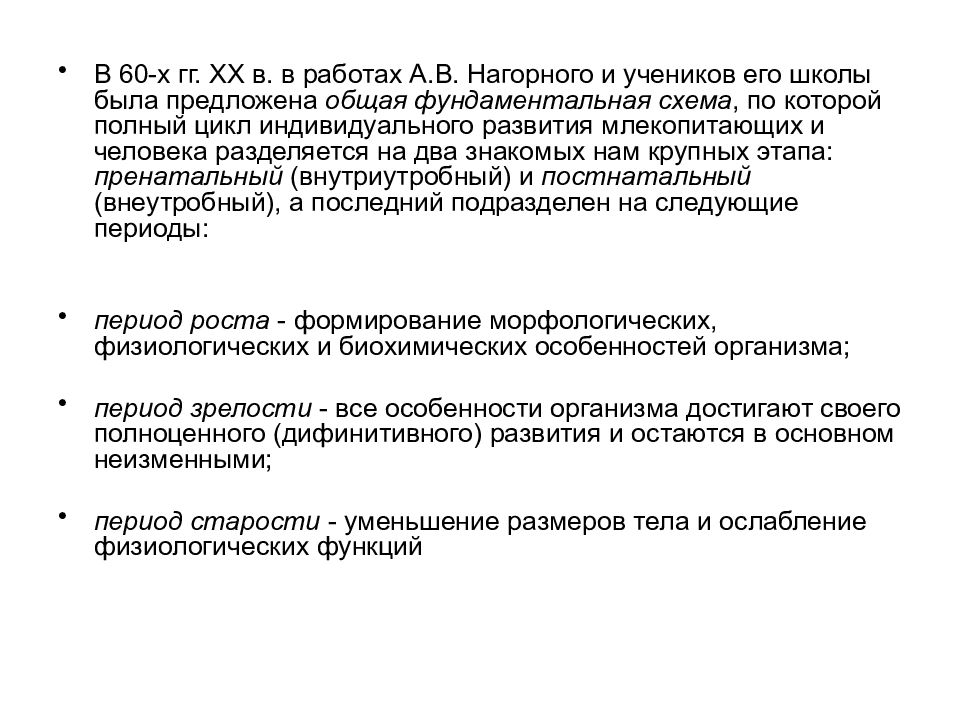

В 60-х гг. XX в. в работах А.В. Нагорного и учеников его школы была предложена общая фундаментальная схема, по которой полный цикл индивидуального развития млекопитающих и человека разделяется на два знакомых нам крупных этапа: пренатальный (внутриутробный) и постнатальный (внеутробный), а последний подразделен на следующие периоды: период роста - формирование морфологических, физиологических и биохимических особенностей организма; период зрелости - все особенности организма достигают своего полноценного (дифинитивного) развития и остаются в основном неизменными; период старости - уменьшение размеров тела и ослабление физиологических функций

Слайд 128

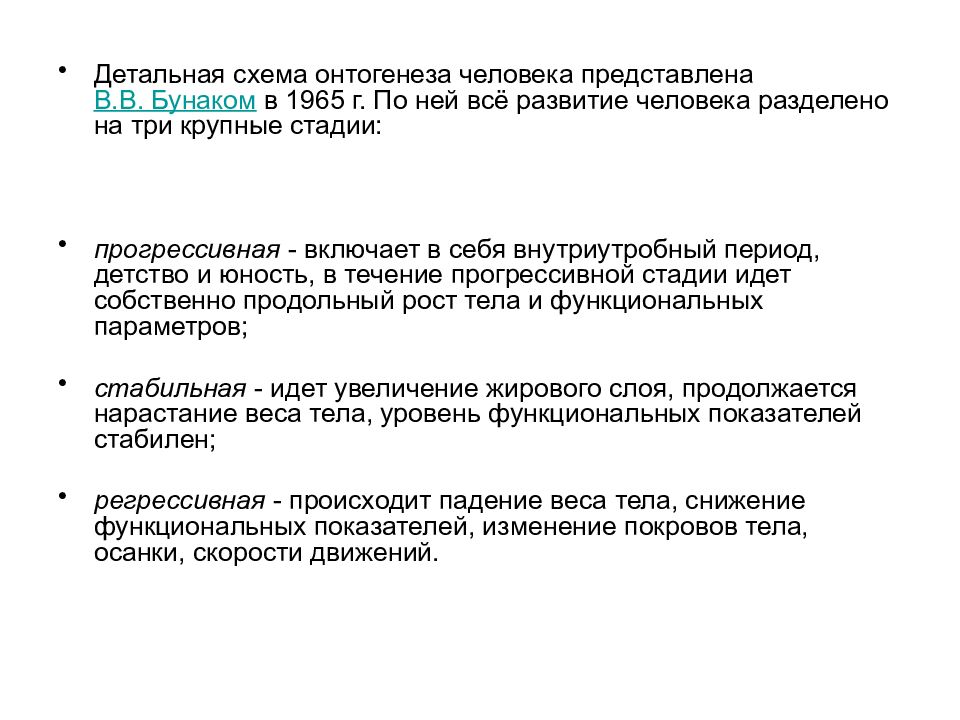

Детальная схема онтогенеза человека представлена В.В. Бунаком в 1965 г. По ней всё развитие человека разделено на три крупные стадии: прогрессивная - включает в себя внутриутробный период, детство и юность, в течение прогрессивной стадии идет собственно продольный рост тела и функциональных параметров; стабильная - идет увеличение жирового слоя, продолжается нарастание веса тела, уровень функциональных показателей стабилен; регрессивная - происходит падение веса тела, снижение функциональных показателей, изменение покровов тела, осанки, скорости движений.

Слайд 129

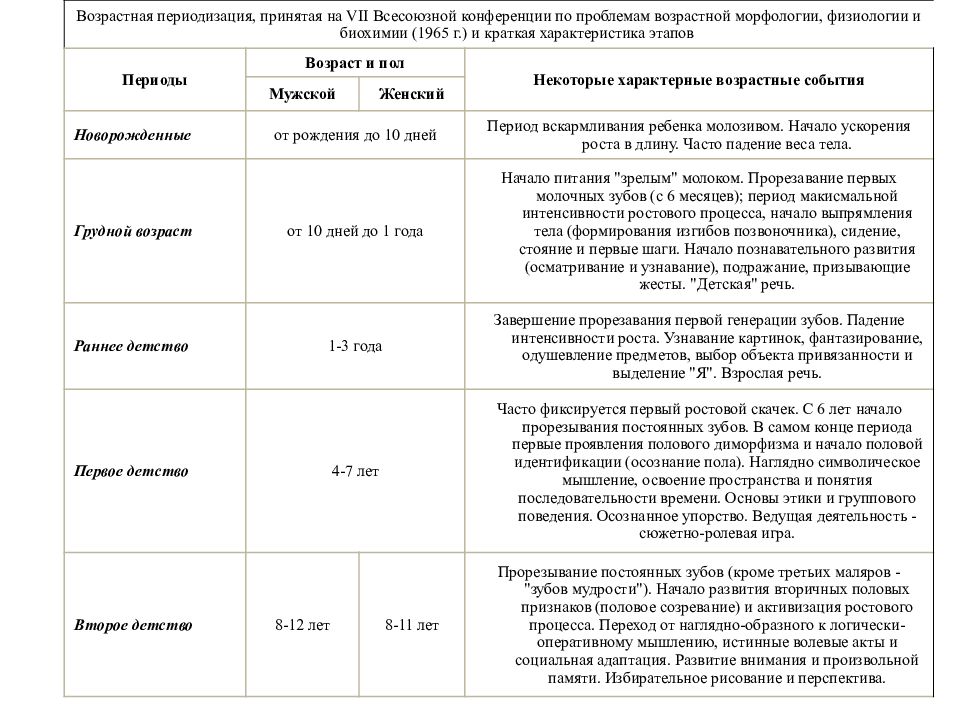

Возрастная периодизация, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии (1965 г.) и краткая характеристика этапов Периоды Возраст и пол Некоторые характерные возрастные события Мужской Женский Новорожденные от рождения до 10 дней Период вскармливания ребенка молозивом. Начало ускорения роста в длину. Часто падение веса тела. Грудной возраст от 10 дней до 1 года Начало питания "зрелым" молоком. Прорезавание первых молочных зубов (с 6 месяцев); период макисмальной интенсивности ростового процесса, начало выпрямления тела (формирования изгибов позвоночника), сидение, стояние и первые шаги. Начало познавательного развития (осматривание и узнавание), подражание, призывающие жесты. "Детская" речь. Раннее детство 1-3 года Завершение прорезавания первой генерации зубов. Падение интенсивности роста. Узнавание картинок, фантазирование, одушевление предметов, выбор объекта привязанности и выделение "Я". Взрослая речь. Первое детство 4-7 лет Часто фиксируется первый ростовой скачек. С 6 лет начало прорезывания постоянных зубов. В самом конце периода первые проявления полового диморфизма и начало половой идентификации (осознание пола). Наглядно символическое мышление, освоение пространства и понятия последовательности времени. Основы этики и группового поведения. Осознанное упорство. Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. Второе детство 8-12 лет 8-11 лет Прорезывание постоянных зубов (кроме третьих маляров - "зубов мудрости"). Начало развития вторичных половых признаков (половое созревание) и активизация ростового процесса. Переход от наглядно-образного к логически-оперативному мышлению, истинные волевые акты и социальная адаптация. Развитие внимания и произвольной памяти. Избирательное рисование и перспектива.

Слайд 130

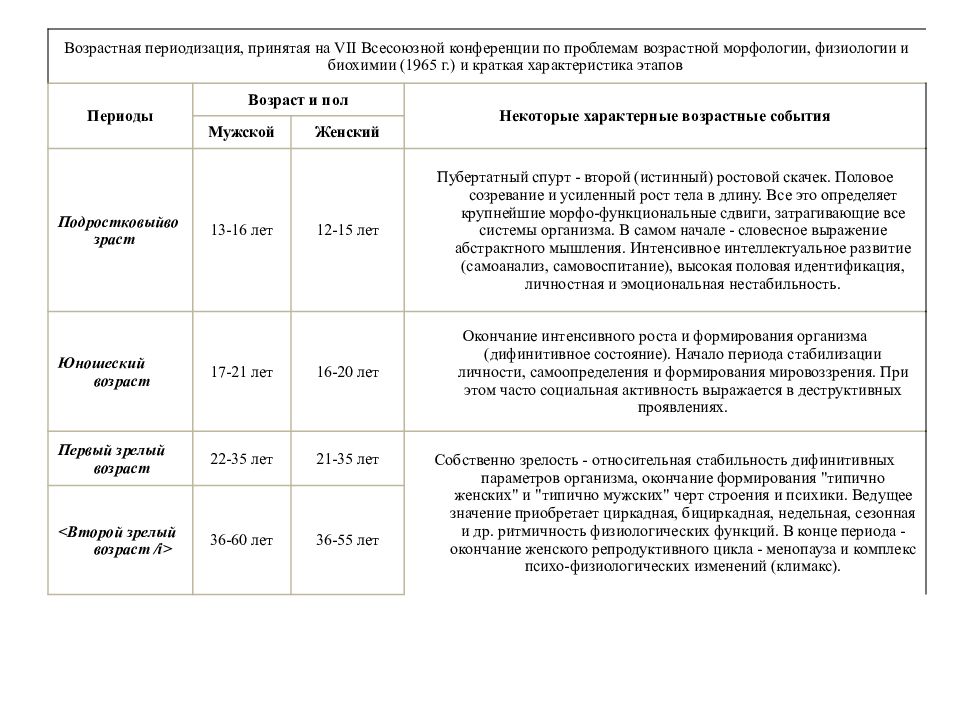

Возрастная периодизация, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии (1965 г.) и краткая характеристика этапов Периоды Возраст и пол Некоторые характерные возрастные события Мужской Женский Подростковыйвозраст 13-16 лет 12-15 лет Пубертатный спурт - второй (истинный) ростовой скачек. Половое созревание и усиленный рост тела в длину. Все это определяет крупнейшие морфо-функциональные сдвиги, затрагивающие все системы организма. В самом начале - словесное выражение абстрактного мышления. Интенсивное интеллектуальное развитие (самоанализ, самовоспитание), высокая половая идентификация, личностная и эмоциональная нестабильность. Юношеский возраст 17-21 лет 16-20 лет Окончание интенсивного роста и формирования организма (дифинитивное состояние). Начало периода стабилизации личности, самоопределения и формирования мировоззрения. При этом часто социальная активность выражается в деструктивных проявлениях. Первый зрелый возраст 22-35 лет 21-35 лет Собственно зрелость - относительная стабильность дифинитивных параметров организма, окончание формирования "типично женских" и "типично мужских" черт строения и психики. Ведущее значение приобретает циркадная, бициркадная, недельная, сезонная и др. ритмичность физиологических функций. В конце периода - окончание женского репродуктивного цикла - менопауза и комплекс психо-физиологических изменений (климакс). <Второй зрелый возраст /i> 36-60 лет 36-55 лет

Слайд 131

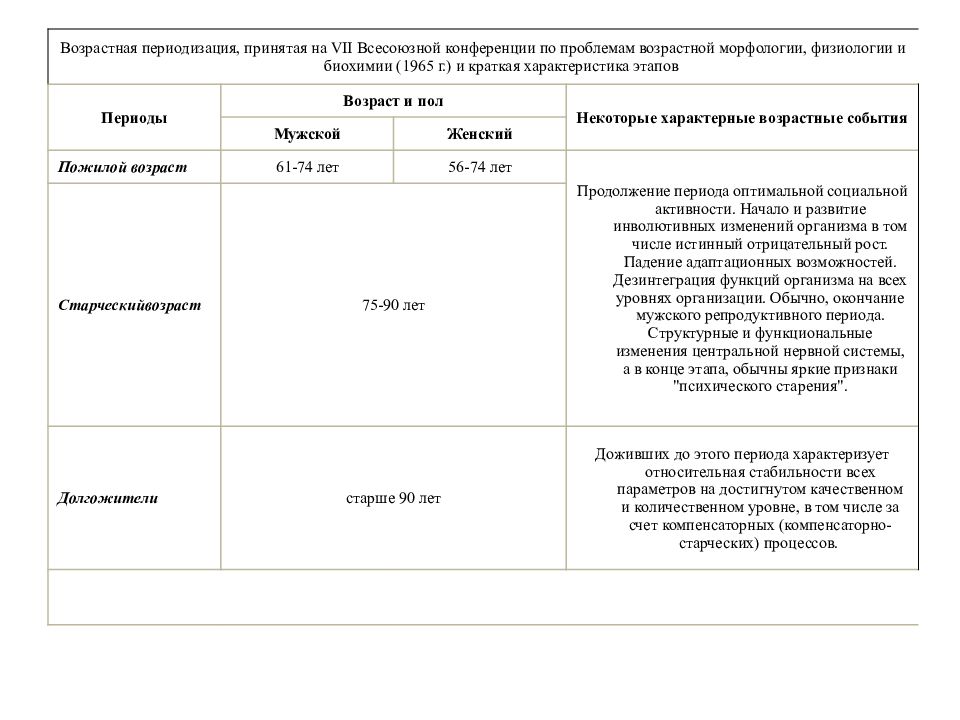

Возрастная периодизация, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии (1965 г.) и краткая характеристика этапов Периоды Возраст и пол Некоторые характерные возрастные события Мужской Женский Пожилой возраст 61-74 лет 56-74 лет Продолжение периода оптимальной социальной активности. Начало и развитие инволютивных изменений организма в том числе истинный отрицательный рост. Падение адаптационных возможностей. Дезинтеграция функций организма на всех уровнях организации. Обычно, окончание мужского репродуктивного периода. Структурные и функциональные изменения центральной нервной системы, а в конце этапа, обычны яркие признаки "психического старения". Старческийвозраст 75-90 лет Долгожители старше 90 лет Доживших до этого периода характеризует относительная стабильности всех параметров на достигнутом качественном и количественном уровне, в том числе за счет компенсаторных (компенсаторно-старческих) процессов.

Слайд 132

Возраст человека, оцененный по степени развития (или зрелости) отдельных признаков и систем признаков, получил название биологического возраста. Иначе говоря, биологический возраст - это достигнутый организмом уровень морфофункционального созревания

Слайд 133

Основные критерии биологического возраста группируются по системам признаков: показатели морфологической зрелости - общее соматическое развитие; зубная зрелость; скелетный возраст; развитие репродуктивной системы; функциональные, физиологические и биохимические показатели - прежде всего, показатели основного, углеводного и липидного обмена; секреция ферментов и гормонов; особенности сердечно-сосудистой системы, нейродинамические и нейрофизиологические характеристики; показатели возрастной динамики психики - в принципе, любые изменяемые с возрастом и измеряемые "черты", относящиеся к сфере психологии, и соответствующие прочим упомянутым требованиям.

Слайд 134

Зубной возраст У человека имеются две генерации зубов (смены или поколения), то есть характерен дифиодонтизм, а зубная система относится к гетеродонтному типу - зубы дифференцированы на отличающиеся по морфологии и функции группы: в молочной генерации - это резцы ( dentes incisive, или i ), клыки ( d. canini, или c ), и моляры ( d. molares, или m ); в постоянной - это резцы ( I ), клыки ( C ), премоляры ( dentes praemolares, или P ) и моляры ( M ).

Слайд 135

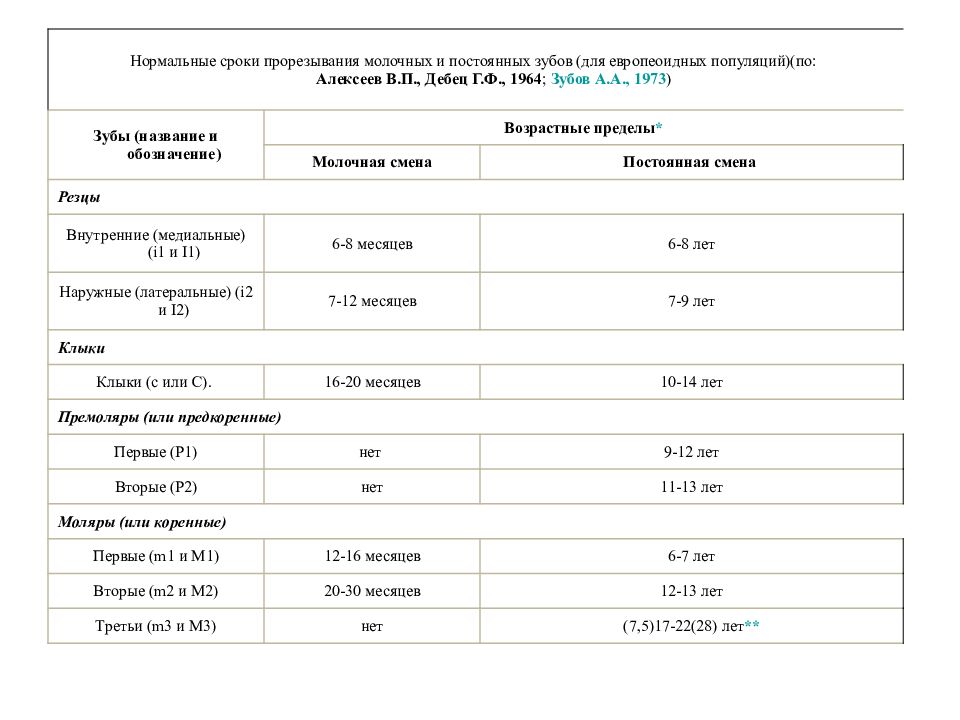

Нормальные сроки прорезывания молочных и постоянных зубов (для европеоидных популяций)(по: Алексеев В.П., Дебец Г.Ф., 1964 ; Зубов А.А., 1973 ) Зубы (название и обозначение) Возрастные пределы * Молочная смена Постоянная смена Резцы Внутренние (медиальные) (i1 и I1) 6-8 месяцев 6-8 лет Наружные (латеральные) (i2 и I2) 7-12 месяцев 7-9 лет Клыки Клыки (с или С). 16-20 месяцев 10-14 лет Премоляры (или предкоренные) Первые (Р1) нет 9-12 лет Вторые (Р2) нет 11-13 лет Моляры (или коренные) Первые (m1 и M1) 12-16 месяцев 6-7 лет Вторые (m2 и M2) 20-30 месяцев 12-13 лет Третьи (m3 и M3) нет (7,5)17-22(28) лет **

Слайд 136

Отдельные критерии скелетного возраста в пренатальном периоде - это начало и степень сформированности диафиза длинных костей ; в период активного роста - это размеры и морфология отдельных костей в пожилом возрасте - степень выраженности "старческих" изменений (таких как, остеопороз, остеофиты, краевые разрастания на позвонках, т.н. узлы Эбердена и Бушара на фалангах пальцев и прочие); в течение всего онтогенеза - особенности клеточной микроструктуры кости (прежде всего, губчатого вещества длинных костей) и морфология поверхности эпифизов и диафизов длинных костей, а также суставных поверхностей тел позвонков

Слайд 137

Наиболее часто при определении скелетной зрелости используются данные по окостенению различных участков скелета: по степени оссификации зон роста длинных костей скелета ( Standards…, 1994 и др.). Рост длинных костей соответствует общей кривой роста человека. Собственно, когда мы говорим о росте, речь в первую очередь идет именно о скелетных параметрах. Но сроки окостенения проявляют отчетливую гетерохронность, благодаря чему и становится возможной дифференцированная возрастная диагностика ; по степени зарастания швов черепа ( Алексеев В.П., 1966 и др.). Процесс облитерации швов черепа достаточно регулярен, но отдельные участки швов зарастают неодновременно, а диапазон возможной индивидуальной вариации по срокам этого процесса достаточно велик; существует разработанная система оценки скелетной зрелости по характерным возрастным изменениям симфиза лобковой кости и аурикулярной поверхности подвздошной кости ( Ubelaker D., 1978 ; Standards…, 1994 и др.). Разные методики вносят уточнение в эти определение, мы же приводим классические примеры; наконец, разработана методика оценки степени окостенения костей кисти и лучезапястного сустава по рентгенограммам ( Павловский О.М., 1987 и др.), благодаря наличию здесь большого количества развивающихся костей.

Слайд 138

Общими компонентами для обоих полов являются: степень развития пубального (лобкового) обволошения ( Р ), с градациями от Р0 - волосы на лобке отсутствуют, до Р4 - распространение волос соответствует взрослому, по схеме В.Б. Штефко и А.Д. Островского В схеме Дж. Тэннера степень обволошения описывается по более дробной шкале Р1 - Р6 ). Морфология этих признаков различна у мальчиков и девочек; степень развития аксилярного обволошения (развитие волос в подмышечной области) ( Ах ), с градациями от Ах0 - отсутствие волос, до Ах3 - полный волосяной покров, по В.Б. Штефко и А.Д. Островскому. У мальчиков и юношей, помимо того, оценивается: пубертатное набухание сосков ( С ) с тремя градациями от С0 до С2 по схеме В.Б. Штефко и А.Д. Островского. развитие гениталий ( G ) с пятью этапами G1 - G5 по Дж. Тэннеру; перелом голоса и изменение конфигурации гортани ( L ) с градациями от L0 - детский голос и отсутствие сильного выпячивания щитовидного хряща и колец трахеи гортани, до L2 - мужской голос и отчетливое выпячивание элементов гортани (адамово яблоко) по схеме Г. Гримма ; степень обволошения лица и третичный волосяной покров других частей тела. У девочек и девушек, помимо пубального и аксилярного обволошения, учитывается: развитие грудных желез и соска ( Ма ) с четырьмя степенями развития от Ма0 до Ма4, по схеме В.Б. Штефко и А.Д. Островского; возраст первой менструации ( Ме ) (факт менструации в том или ином возрасте отмечается как Ме(+) или Ме(-) ); в некоторых схемах добавляется расширение таза, округление бедер, размеры крестцового ромба, реже учитываются структурно-анатомические изменения внутренних репродуктивных органов.

Слайд 139

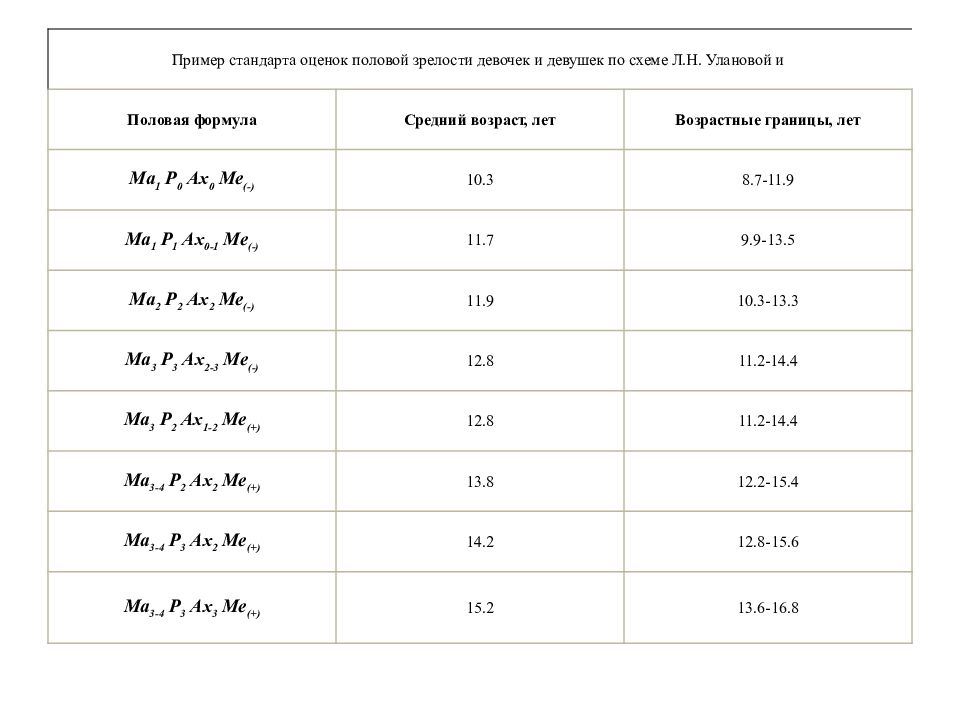

Пример стандарта оценок половой зрелости девочек и девушек по схеме Л.Н. Улановой и Половая формула Средний возраст, лет Возрастные границы, лет Ма 1 Р 0 Ах 0 Ме (-) 10.3 8.7-11.9 Ма 1 Р 1 Ах 0-1 Ме (-) 11.7 9.9-13.5 Ма 2 Р 2 Ах 2 Ме (-) 11.9 10.3-13.3 Ма 3 Р 3 Ах 2-3 Ме (-) 12.8 11.2-14.4 Ма 3 Р 2 Ах 1-2 Ме (+) 12.8 11.2-14.4 Ма 3-4 Р 2 Ах 2 Ме (+) 13.8 12.2-15.4 Ма 3-4 Р 3 Ах 2 Ме (+) 14.2 12.8-15.6 Ма 3-4 Р 3 Ах 3 Ме (+) 15.2 13.6-16.8

Слайд 140

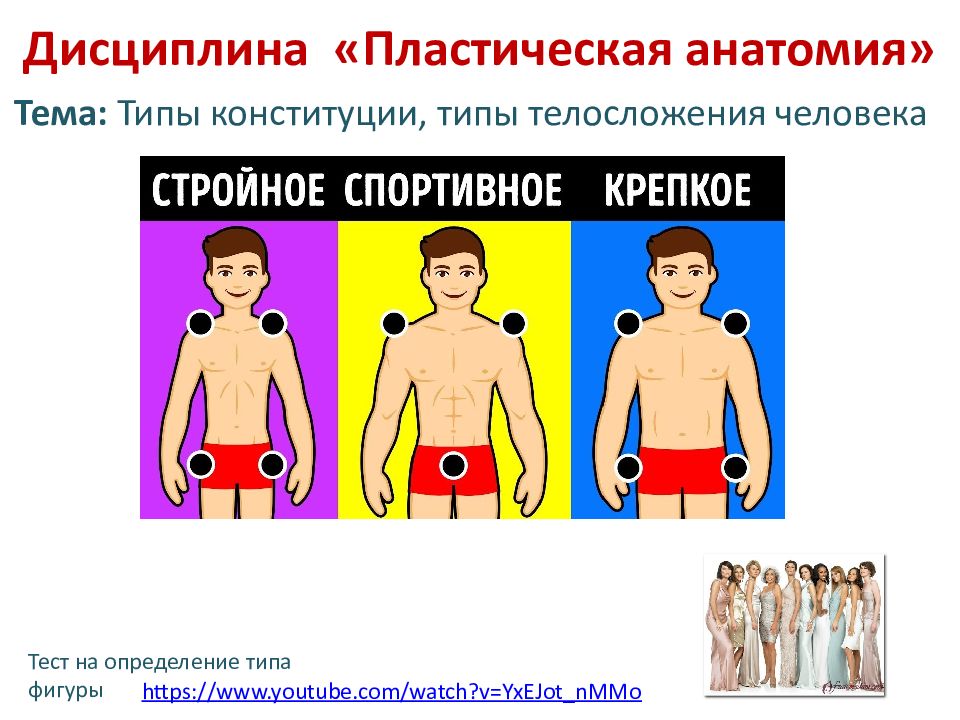

Конституция является стабильной комплексной биологической характеристикой организма, по сути - специфической нормой реакции организма и входящих в него систем, отражающей модификацию индивидуального генотипа под влиянием факторов среды морфологические характеристики организма ( телосложение ); физиологические показатели; психические свойства личности.

Слайд 141

Жировой компонент имеет существенное значение для энергетического обеспечения жизнедеятельности. Слой подкожного жира прекрасно сохраняет тепло и, кроме того, является "аккумулятором" энергии. В приближенных к "естественным" условиях жизни жировой компонент обычно не очень велик - жир расходуется на энергетические нужды примерно с той же скоростью, что и накапливается. В "комфортных" условиях (например, у жителей современных городов) этот баланс часто нарушается, что приводит к избыточному или, напротив, недостаточному накоплению жирового компонента.

Слайд 142

Мышечный компонент сомы также имеет энергетическое значение - при движениях выделяется немало тепла. Мышечная масса является неплохим показателем двигательной активности человека, определяет запас физических сил и дает прямое преимущество для выживания в условиях естественной (природной) среды. В условиях же современной цивилизации повышенное, либо пониженное развитие мышечного компонента часто играет также и очевидную психологическую роль - влияет на самооценку индивида и оценку его окружающими.

Слайд 143

Костный компонент - основной показатель развития опорно-двигательного аппарата. Его развитие связано с величиной, длительностью и регулярностью физических нагрузок, испытываемых индивидом. Массивность скелета свидетельствует о физической силе и здоровье. С другой стороны, в контексте длящегося уже тысячелетия процесса грацилизации развитие костного компонента иногда оценивается окружающими с довольно критических позиций - как архаичный признак. В конституционологии костный компонент привлекается чаще как дополнительный критерий: костная ткань является намного более инертной, по сравнению с мышечной и жировой, и она не столь очевидно отражает здоровье человека.

Слайд 144

Половые различия касаются всех трех компонентов. Суммарно они описываются типами андроморфии и гинекоморфии. У мужчин относительно более развиты костная и мышечная ткани, а у женщин - жировая. Распределение жира по телу также существенно отличается: у женщин оно идет по т.н. гиноидному типу - жир чаще скапливается в нижней части живота, на гребнях таза, передней стороне бедер и ягодицах; для мужчин характерен т.н. андроидный тип жироотложения - локализация жира на плечах, руках, верхней части туловища.

Слайд 145

Конституциональные классификации можно разделить еще на две группы: морфологические, или соматологические, схемы, в которых конституциональные типы определяются на основе внешних признаков сомы; функциональные схемы, в которых особое внимание отводится функциональному состоянию организма

Слайд 146

Из компонентов тела в схемах чаще используют развитие и топографию жировой и мышечной ткани, определяющих форму тела и лучше всего объясняющих морфофункциональный статус организма. На основе только этих двух показателей возможно построение нескольких осей абсолютной и относительной изменчивости.

Слайд 147

Другую важную координату представляет собой андро- и гинекоморфия относительной изменчивости.

Слайд 148

Координата макро- и микросомии представляет собой ось абсолютных размеров тела. Люди бывают большие и маленькие, высокие и низкие, легкие и тяжелые. Макросомия соответствует крупным размерам, микросомия - малым. Хотя в характеристику макро- и микросомии в принципе могут входить любые антропометрические признаки, чаще определяется рост человека (правильнее говорить - длина тела ), его вес и обхват груди, то есть т.н. тотальные размеры тела

Слайд 149

Относительной, а не абсолютной характеристикой является координата узко- и широкосложенности, а также брахи- и долихоморфии. Люди могут иметь длинные ноги, при коротком туловище с узкими плечами и тазом ( долихоморфия ), а могут иметь длинное туловише с широкими плечами и тазом, при относительно коротких ногах ( брахиморфия ). Наиболее обычен средний - пропорциональный вариант ( мезоморфия ).

Слайд 150

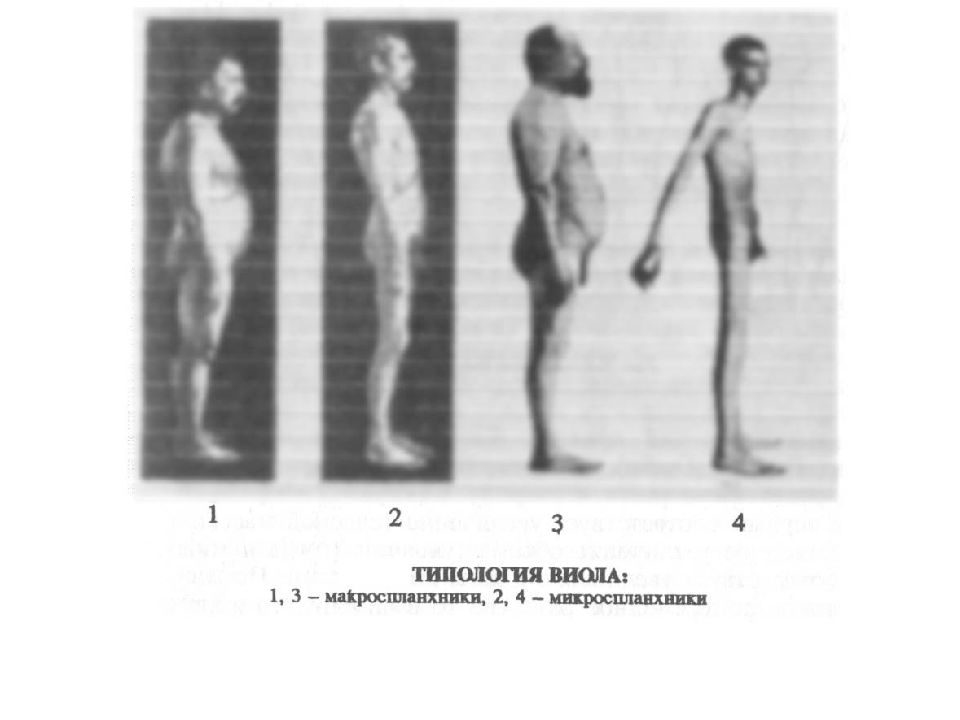

Схемы Г. Виола и Л. Мануврие (конституции по пропорциям тела) Эта классификация, созданная в 1909 г. на основании обследования всего 400 мужчин венецианцев, была первой схемой, основанной на системе антропометрических признаков. Из них следовало рассчитать 4 эмпирически установленных индекса, по соотношению которых индивид классифицировался в один из типов: лонгитип (микроспланхния) - длинные конечности по отношению к туловищу, относительно широкая грудная клетка и преобладание поперечных размеров над передне-задними; нормотип (нормоспланхния) - пропорциональное (нормальное) соотношение размеров, т.н. "среднего" человека; брахитип (макроспланхния) - противоположные соотношения по сравнению с лонгитипом; смешанный тип - включает все случаи несоответствия четырех индексов, когда один из индексов соответствует одному типу, второй - другому и т.д.

Слайд 151

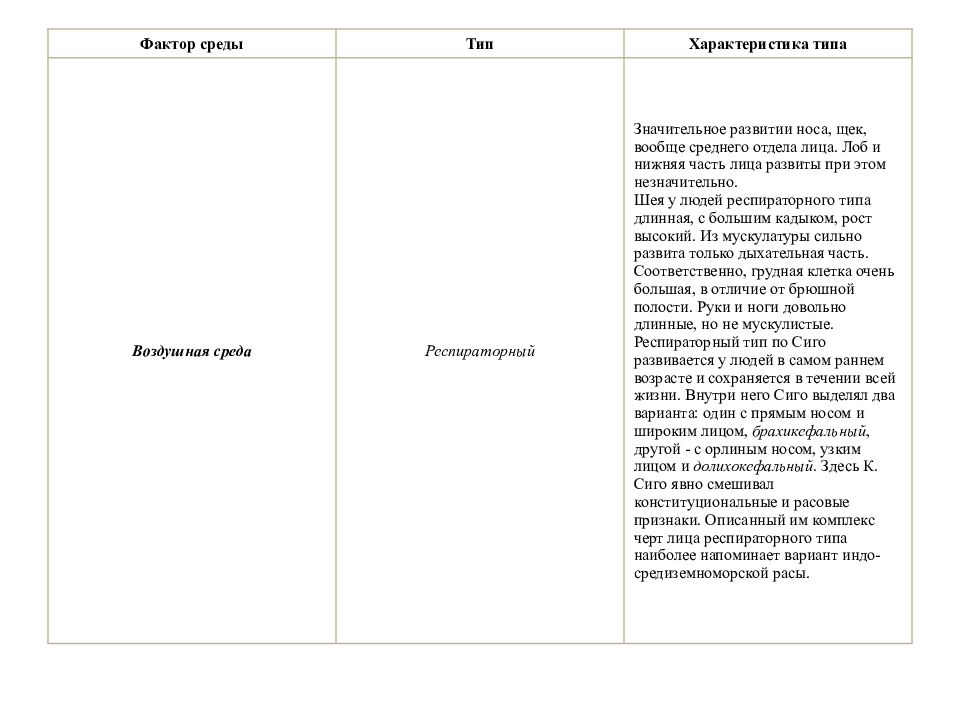

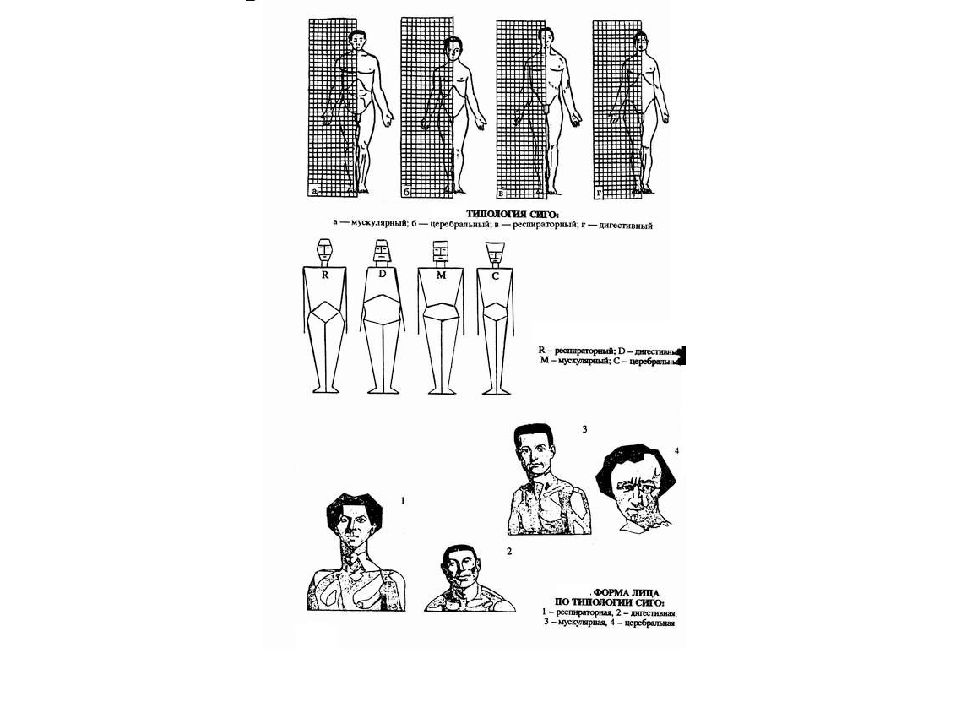

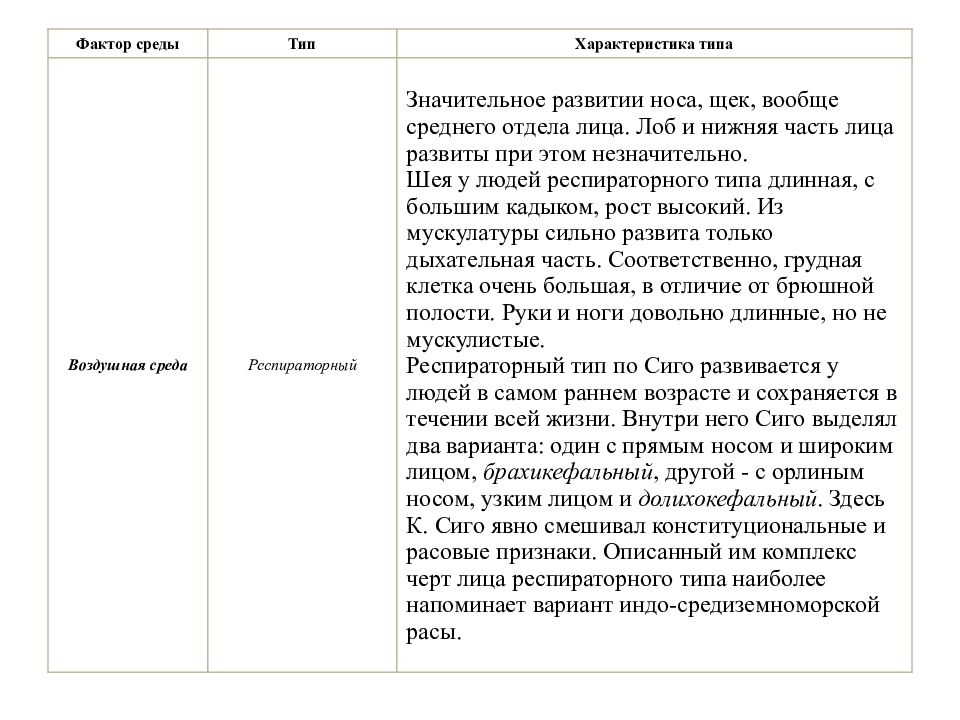

Фактор среды Тип Характеристика типа Воздушная среда Респираторный Значительное развитии носа, щек, вообще среднего отдела лица. Лоб и нижняя часть лица развиты при этом незначительно. Шея у людей респираторного типа длинная, с большим кадыком, рост высокий. Из мускулатуры сильно развита только дыхательная часть. Соответственно, грудная клетка очень большая, в отличие от брюшной полости. Руки и ноги довольно длинные, но не мускулистые. Респираторный тип по Сиго развивается у людей в самом раннем возрасте и сохраняется в течении всей жизни. Внутри него Сиго выделял два варианта: один с прямым носом и широким лицом, брахикефальный, другой - с орлиным носом, узким лицом и долихокефальный. Здесь К. Сиго явно смешивал конституциональные и расовые признаки. Описанный им комплекс черт лица респираторного типа наиболее напоминает вариант индо-средиземноморской расы.

Слайд 152

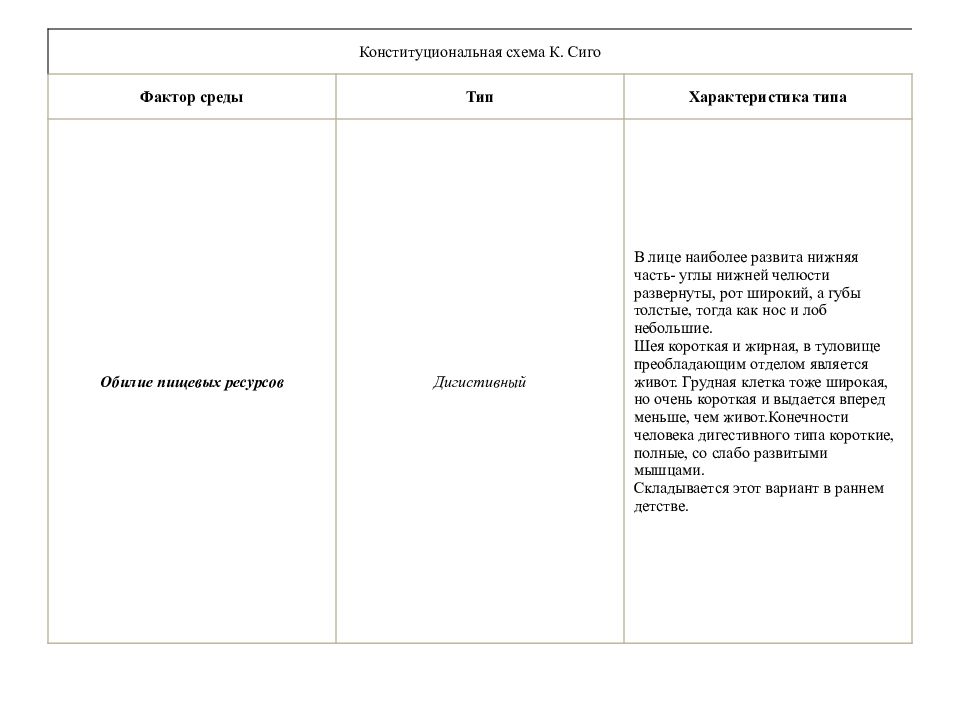

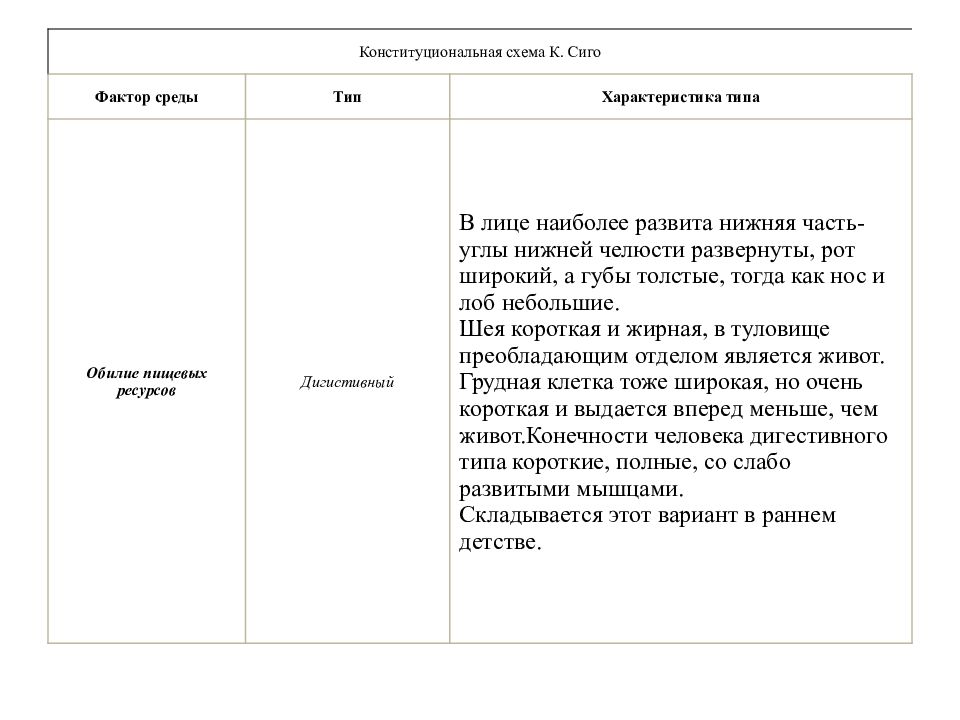

Конституциональная схема К. Сиго Фактор среды Тип Характеристика типа Обилие пищевых ресурсов Дигистивный В лице наиболее развита нижняя часть- углы нижней челюсти развернуты, рот широкий, а губы толстые, тогда как нос и лоб небольшие. Шея короткая и жирная, в туловище преобладающим отделом является живот. Грудная клетка тоже широкая, но очень короткая и выдается вперед меньше, чем живот.Конечности человека дигестивного типа короткие, полные, со слабо развитыми мышцами. Складывается этот вариант в раннем детстве.

Слайд 153

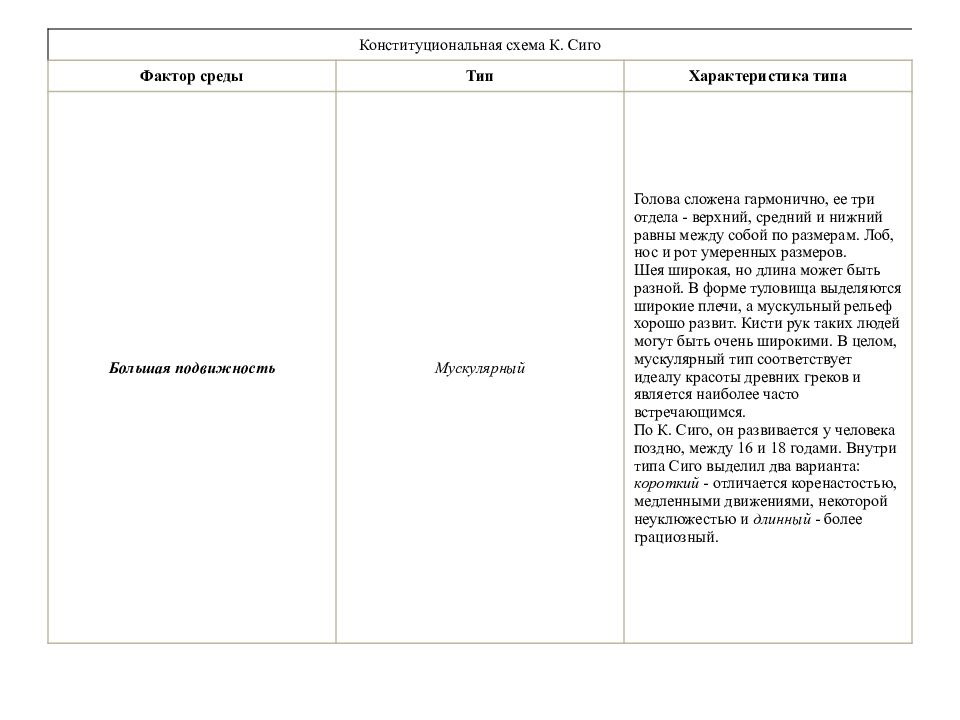

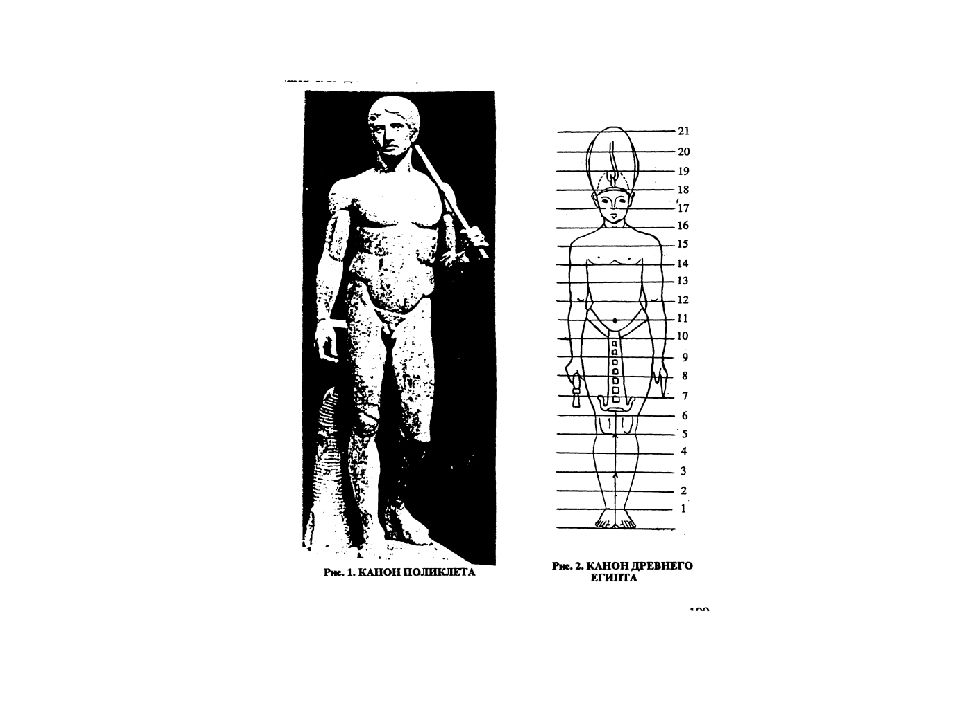

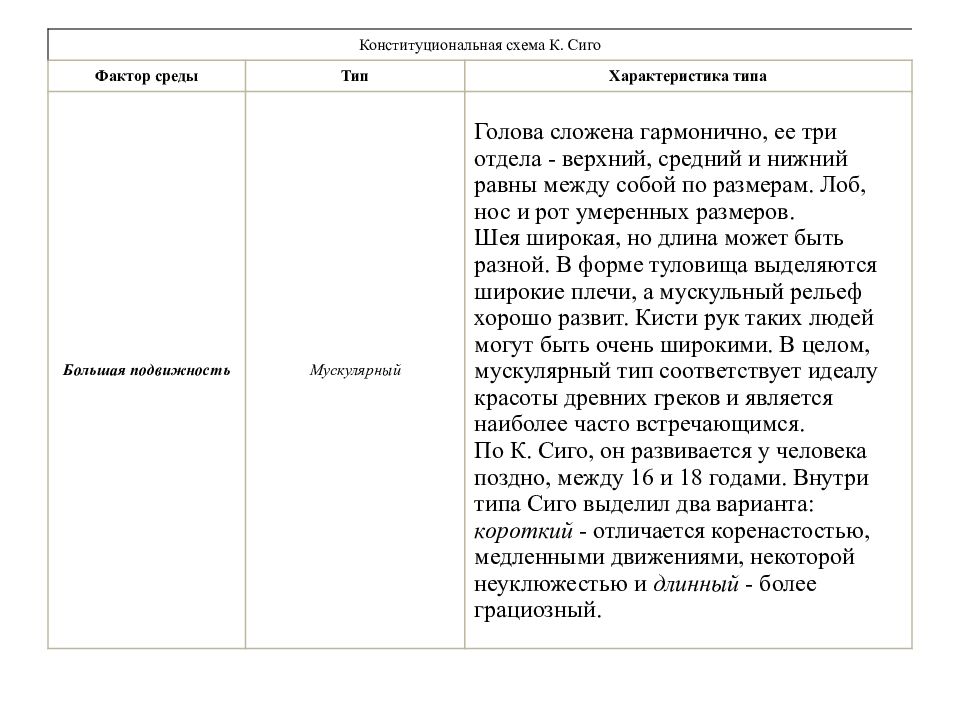

Конституциональная схема К. Сиго Фактор среды Тип Характеристика типа Большая подвижность Мускулярный Голова сложена гармонично, ее три отдела - верхний, средний и нижний равны между собой по размерам. Лоб, нос и рот умеренных размеров. Шея широкая, но длина может быть разной. В форме туловища выделяются широкие плечи, а мускульный рельеф хорошо развит. Кисти рук таких людей могут быть очень широкими. В целом, мускулярный тип соответствует идеалу красоты древних греков и является наиболее часто встречающимся. По К. Сиго, он развивается у человека поздно, между 16 и 18 годами. Внутри типа Сиго выделил два варианта: короткий - отличается коренастостью, медленными движениями, некоторой неуклюжестью и длинный - более грациозный.

Слайд 154

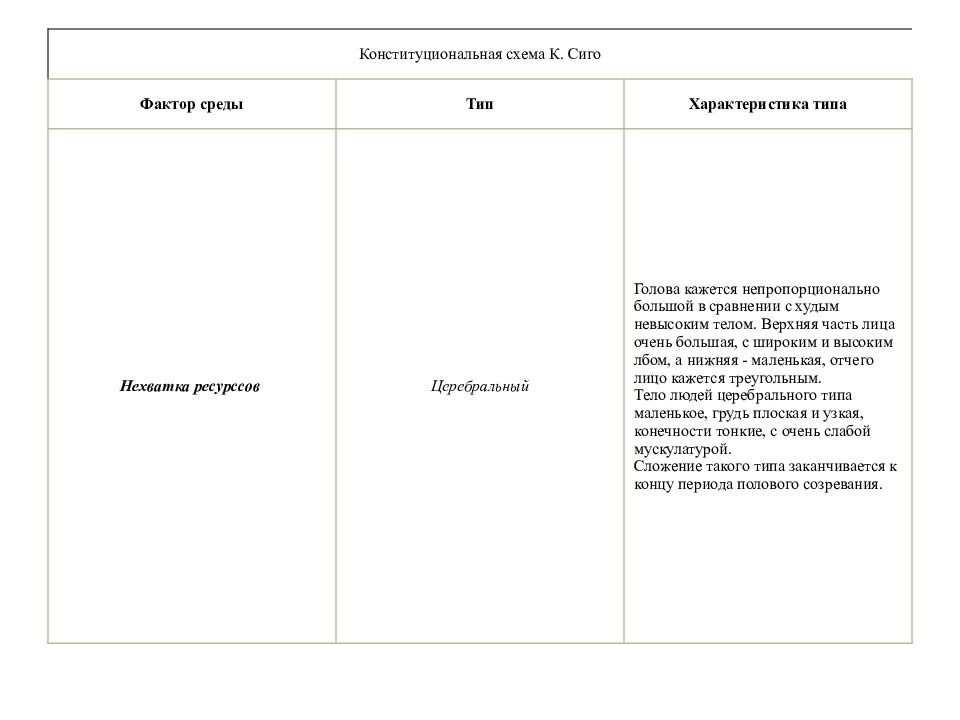

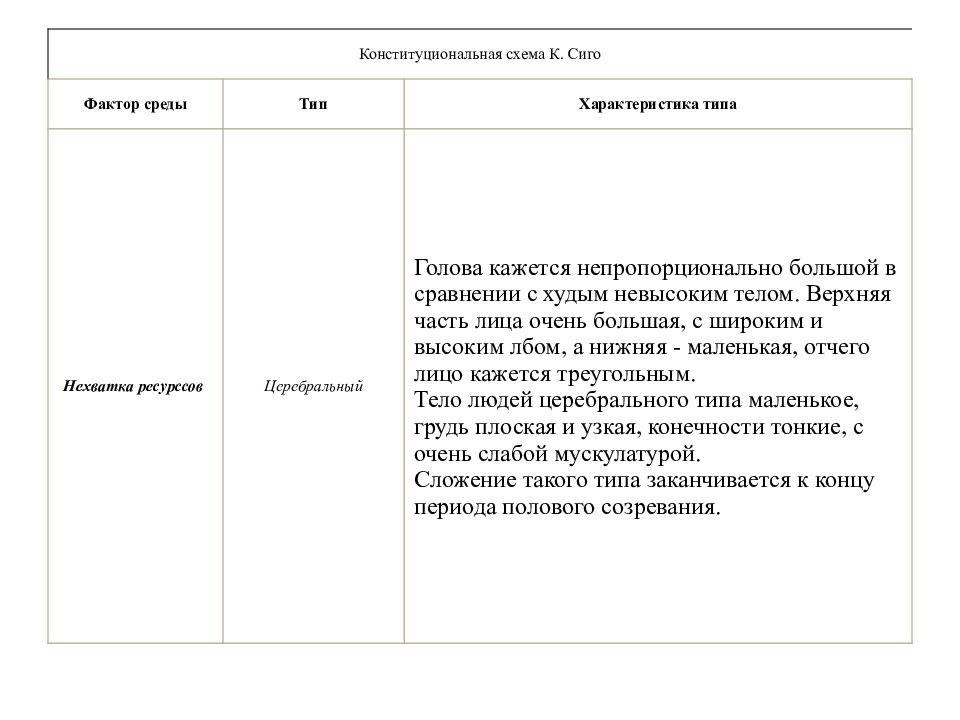

Конституциональная схема К. Сиго Фактор среды Тип Характеристика типа Нехватка ресурссов Церебральный Голова кажется непропорционально большой в сравнении с худым невысоким телом. Верхняя часть лица очень большая, с широким и высоким лбом, а нижняя - маленькая, отчего лицо кажется треугольным. Тело людей церебрального типа маленькое, грудь плоская и узкая, конечности тонкие, с очень слабой мускулатурой. Сложение такого типа заканчивается к концу периода полового созревания.

Слайд 158

Фактор среды Тип Характеристика типа Воздушная среда Респираторный Значительное развитии носа, щек, вообще среднего отдела лица. Лоб и нижняя часть лица развиты при этом незначительно. Шея у людей респираторного типа длинная, с большим кадыком, рост высокий. Из мускулатуры сильно развита только дыхательная часть. Соответственно, грудная клетка очень большая, в отличие от брюшной полости. Руки и ноги довольно длинные, но не мускулистые. Респираторный тип по Сиго развивается у людей в самом раннем возрасте и сохраняется в течении всей жизни. Внутри него Сиго выделял два варианта: один с прямым носом и широким лицом, брахикефальный, другой - с орлиным носом, узким лицом и долихокефальный. Здесь К. Сиго явно смешивал конституциональные и расовые признаки. Описанный им комплекс черт лица респираторного типа наиболее напоминает вариант индо-средиземноморской расы.

Слайд 159

Конституциональная схема К. Сиго Фактор среды Тип Характеристика типа Обилие пищевых ресурсов Дигистивный В лице наиболее развита нижняя часть- углы нижней челюсти развернуты, рот широкий, а губы толстые, тогда как нос и лоб небольшие. Шея короткая и жирная, в туловище преобладающим отделом является живот. Грудная клетка тоже широкая, но очень короткая и выдается вперед меньше, чем живот.Конечности человека дигестивного типа короткие, полные, со слабо развитыми мышцами. Складывается этот вариант в раннем детстве.

Слайд 160

Конституциональная схема К. Сиго Фактор среды Тип Характеристика типа Большая подвижность Мускулярный Голова сложена гармонично, ее три отдела - верхний, средний и нижний равны между собой по размерам. Лоб, нос и рот умеренных размеров. Шея широкая, но длина может быть разной. В форме туловища выделяются широкие плечи, а мускульный рельеф хорошо развит. Кисти рук таких людей могут быть очень широкими. В целом, мускулярный тип соответствует идеалу красоты древних греков и является наиболее часто встречающимся. По К. Сиго, он развивается у человека поздно, между 16 и 18 годами. Внутри типа Сиго выделил два варианта: короткий - отличается коренастостью, медленными движениями, некоторой неуклюжестью и длинный - более грациозный.

Слайд 161

Конституциональная схема К. Сиго Фактор среды Тип Характеристика типа Нехватка ресурссов Церебральный Голова кажется непропорционально большой в сравнении с худым невысоким телом. Верхняя часть лица очень большая, с широким и высоким лбом, а нижняя - маленькая, отчего лицо кажется треугольным. Тело людей церебрального типа маленькое, грудь плоская и узкая, конечности тонкие, с очень слабой мускулатурой. Сложение такого типа заканчивается к концу периода полового созревания.

Слайд 162

Кречмер Эрнст Кречмер Эрнст (1888-1964) - известный немецкий психиатр и психолог с работами которого связан новый этап в исследовании конституции человека (взаимосвязь психических свойств человека с типом физического сложения). Внес существенный вклад в исследование клиники психических заболеваний. Основные труды: "Строение тела и характер" и "Медицинская психология" (неоднократно переизданы на русском). Ходят легенды, как при одном лишь взгляде на пациента, Э. Кречмер безошибочно устанавливал диагноз психического нарушения, однако дальнейшего практического развития его система не получила.

Слайд 163

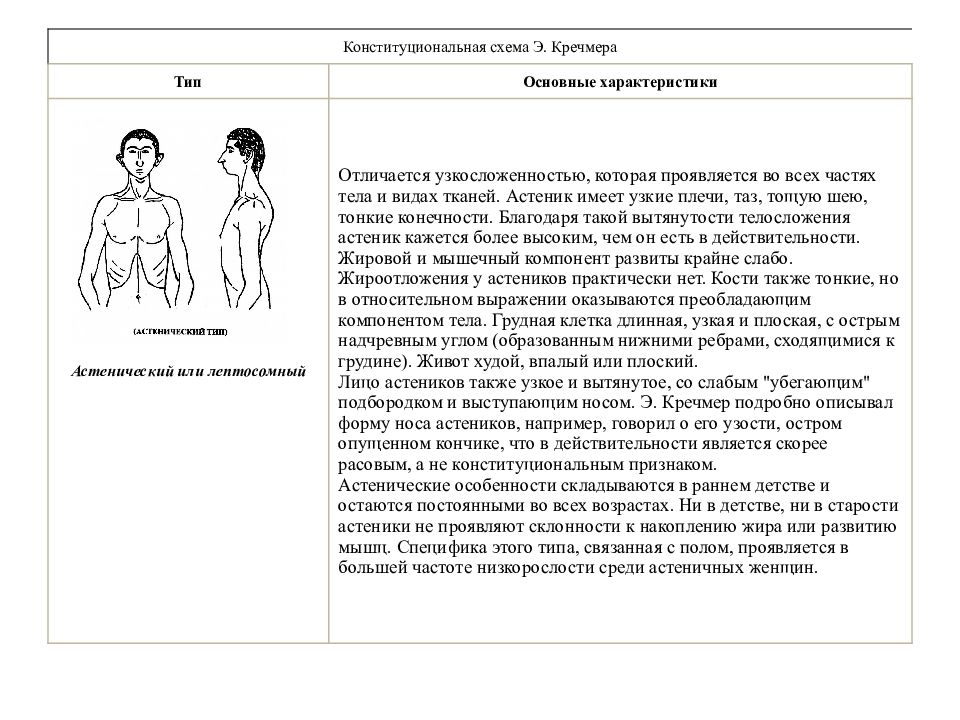

Конституциональная схема Э. Кречмера Тип Основные характеристики Астенический или лептосомный Отличается узкосложенностью, которая проявляется во всех частях тела и видах тканей. Астеник имеет узкие плечи, таз, тощую шею, тонкие конечности. Благодаря такой вытянутости телосложения астеник кажется более высоким, чем он есть в действительности. Жировой и мышечный компонент развиты крайне слабо. Жироотложения у астеников практически нет. Кости также тонкие, но в относительном выражении оказываются преобладающим компонентом тела. Грудная клетка длинная, узкая и плоская, с острым надчревным углом (образованным нижними ребрами, сходящимися к грудине). Живот худой, впалый или плоский. Лицо астеников также узкое и вытянутое, со слабым "убегающим" подбородком и выступающим носом. Э. Кречмер подробно описывал форму носа астеников, например, говорил о его узости, остром опущенном кончике, что в действительности является скорее расовым, а не конституциональным признаком. Астенические особенности складываются в раннем детстве и остаются постоянными во всех возрастах. Ни в детстве, ни в старости астеники не проявляют склонности к накоплению жира или развитию мышц. Специфика этого типа, связанная с полом, проявляется в большей частоте низкорослости среди астеничных женщин.

Слайд 164

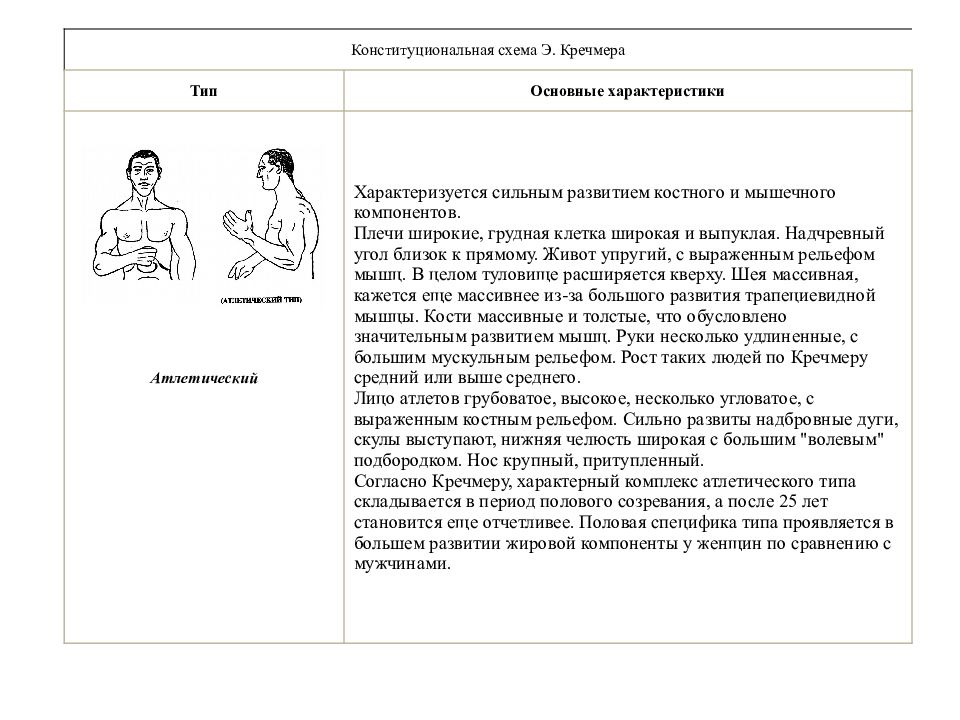

Конституциональная схема Э. Кречмера Тип Основные характеристики Атлетический Характеризуется сильным развитием костного и мышечного компонентов. Плечи широкие, грудная клетка широкая и выпуклая. Надчревный угол близок к прямому. Живот упругий, с выраженным рельефом мышц. В целом туловище расширяется кверху. Шея массивная, кажется еще массивнее из-за большого развития трапециевидной мышцы. Кости массивные и толстые, что обусловлено значительным развитием мышц. Руки несколько удлиненные, с большим мускульным рельефом. Рост таких людей по Кречмеру средний или выше среднего. Лицо атлетов грубоватое, высокое, несколько угловатое, с выраженным костным рельефом. Сильно развиты надбровные дуги, скулы выступают, нижняя челюсть широкая с большим "волевым" подбородком. Нос крупный, притупленный. Согласно Кречмеру, характерный комплекс атлетического типа складывается в период полового созревания, а после 25 лет становится еще отчетливее. Половая специфика типа проявляется в большем развитии жировой компоненты у женщин по сравнению с мужчинами.

Слайд 165

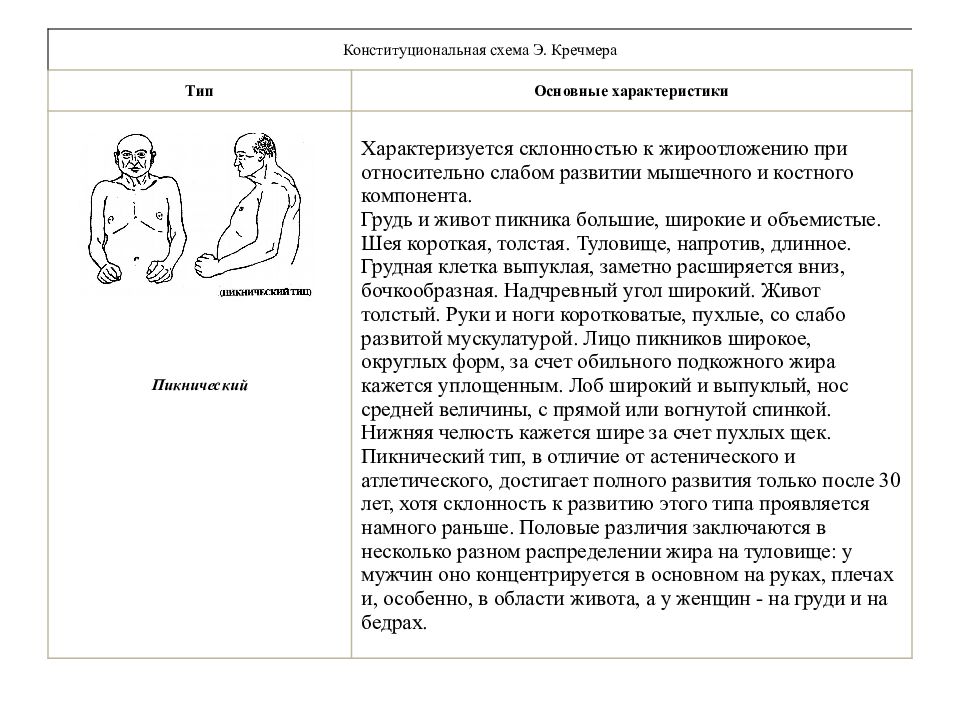

Конституциональная схема Э. Кречмера Тип Основные характеристики Пикнический Характеризуется склонностью к жироотложению при относительно слабом развитии мышечного и костного компонента. Грудь и живот пикника большие, широкие и объемистые. Шея короткая, толстая. Туловище, напротив, длинное. Грудная клетка выпуклая, заметно расширяется вниз, бочкообразная. Надчревный угол широкий. Живот толстый. Руки и ноги коротковатые, пухлые, со слабо развитой мускулатурой. Лицо пикников широкое, округлых форм, за счет обильного подкожного жира кажется уплощенным. Лоб широкий и выпуклый, нос средней величины, с прямой или вогнутой спинкой. Нижняя челюсть кажется шире за счет пухлых щек. Пикнический тип, в отличие от астенического и атлетического, достигает полного развития только после 30 лет, хотя склонность к развитию этого типа проявляется намного раньше. Половые различия заключаются в несколько разном распределении жира на туловище: у мужчин оно концентрируется в основном на руках, плечах и, особенно, в области живота, а у женщин - на груди и на бедрах.

Слайд 167

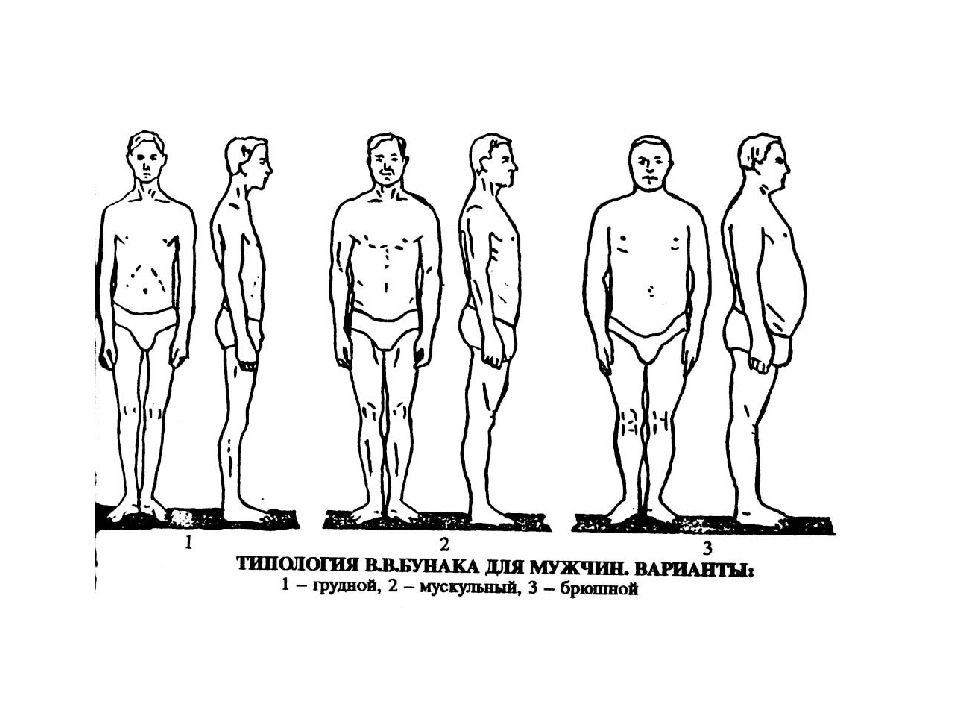

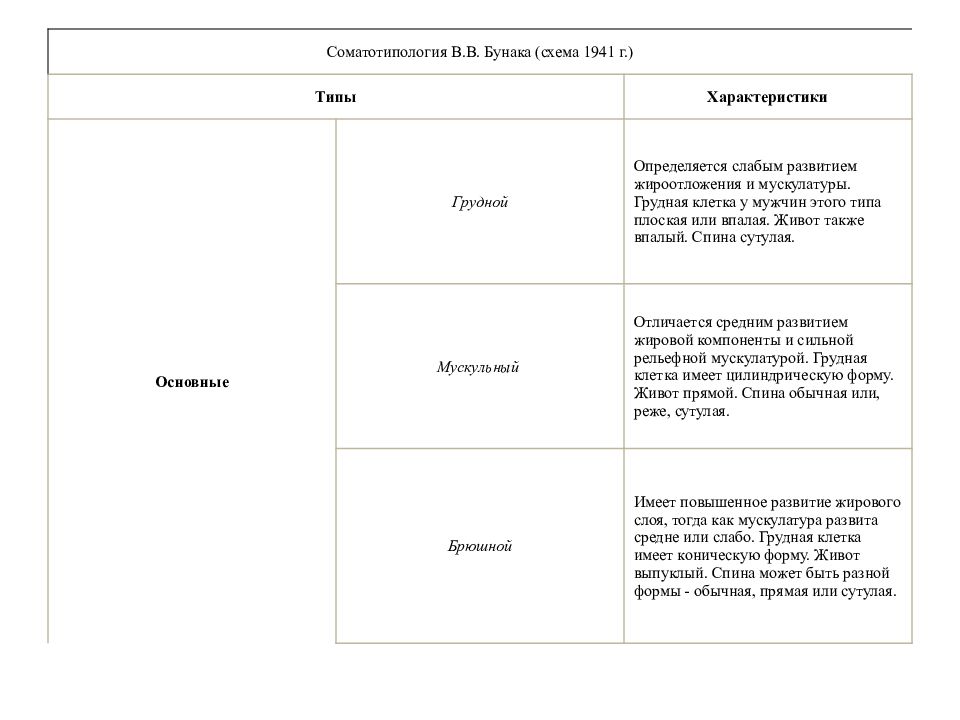

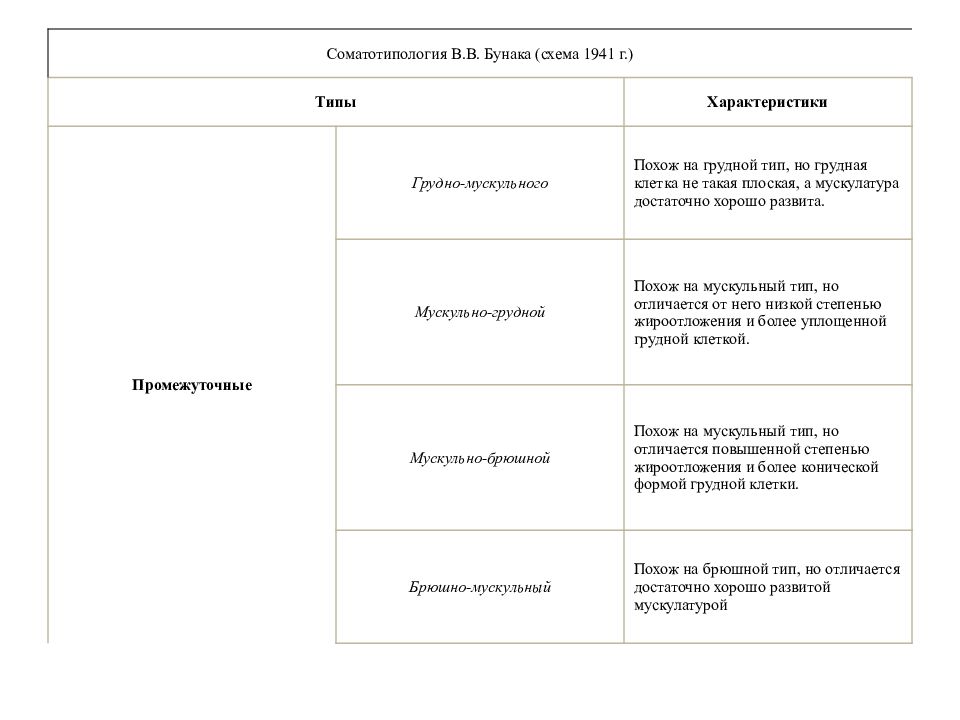

Соматотипология В.В. Бунака (схема 1941 г.) Типы Характеристики Основные Грудной Определяется слабым развитием жироотложения и мускулатуры. Грудная клетка у мужчин этого типа плоская или впалая. Живот также впалый. Спина сутулая. Мускульный Отличается средним развитием жировой компоненты и сильной рельефной мускулатурой. Грудная клетка имеет цилиндрическую форму. Живот прямой. Спина обычная или, реже, сутулая. Брюшной Имеет повышенное развитие жирового слоя, тогда как мускулатура развита средне или слабо. Грудная клетка имеет коническую форму. Живот выпуклый. Спина может быть разной формы - обычная, прямая или сутулая.

Слайд 168

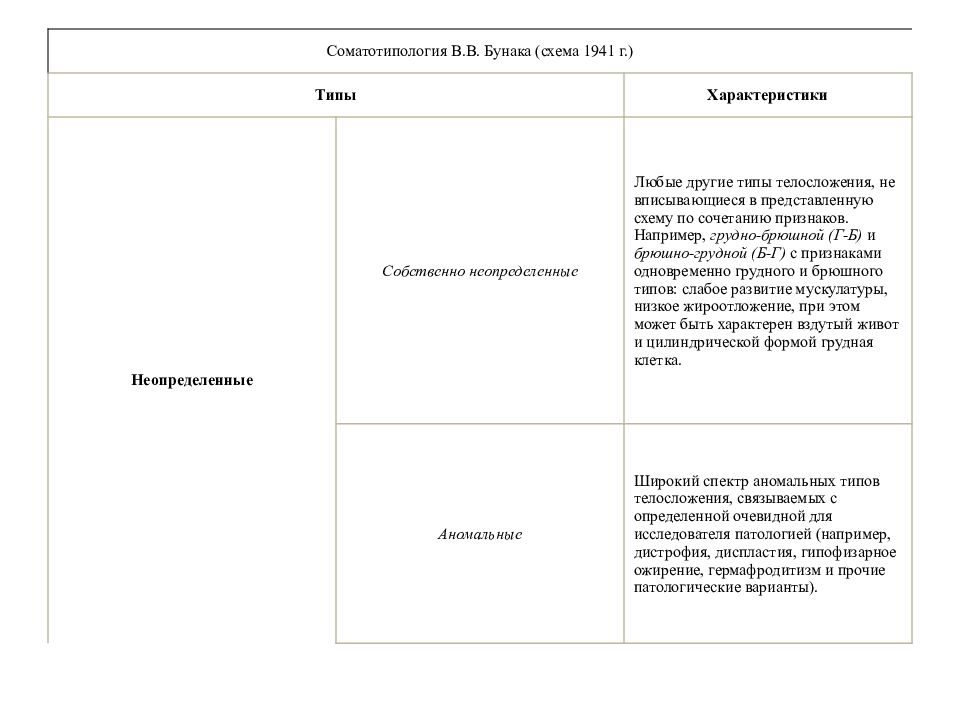

Соматотипология В.В. Бунака (схема 1941 г.) Типы Характеристики Промежуточные Грудно-мускульного Похож на грудной тип, но грудная клетка не такая плоская, а мускулатура достаточно хорошо развита. Мускульно-грудной Похож на мускульный тип, но отличается от него низкой степенью жироотложения и более уплощенной грудной клеткой. Мускульно-брюшной Похож на мускульный тип, но отличается повышенной степенью жироотложения и более конической формой грудной клетки. Брюшно-мускульный Похож на брюшной тип, но отличается достаточно хорошо развитой мускулатурой

Слайд 169

Соматотипология В.В. Бунака (схема 1941 г.) Типы Характеристики Неопределенные Собственно неопределенные Любые другие типы телосложения, не вписывающиеся в представленную схему по сочетанию признаков. Например, грудно-брюшной (Г-Б) и брюшно-грудной (Б-Г) с признаками одновременно грудного и брюшного типов: слабое развитие мускулатуры, низкое жироотложение, при этом может быть характерен вздутый живот и цилиндрической формой грудная клетка. Аномальные Широкий спектр аномальных типов телосложения, связываемых с определенной очевидной для исследователя патологией (например, дистрофия, диспластия, гипофизарное ожирение, гермафродитизм и прочие патологические варианты).

Слайд 171

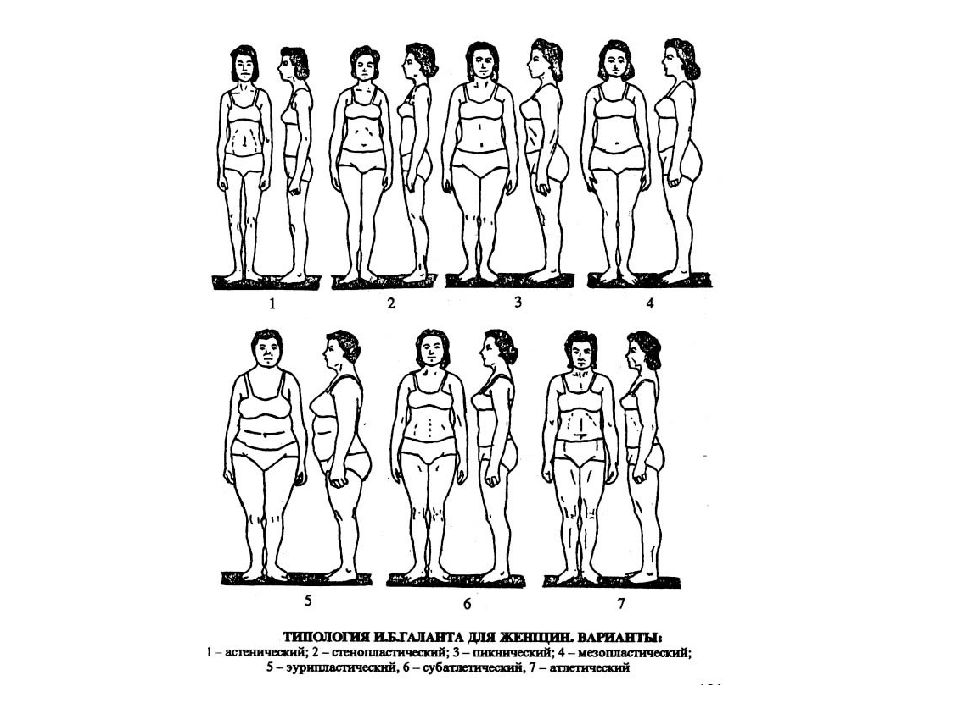

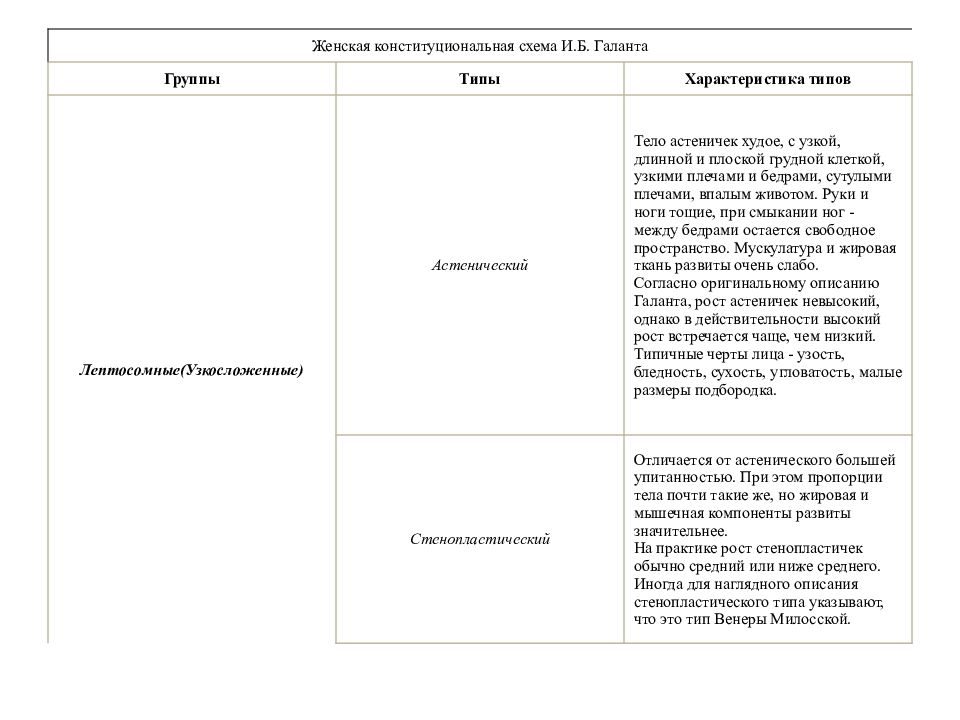

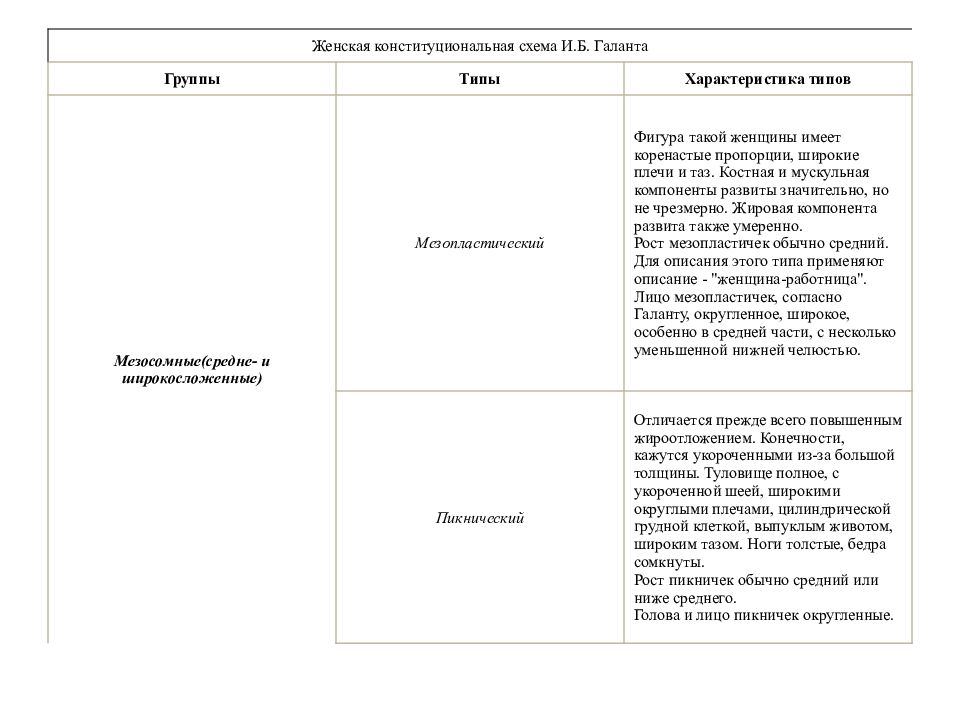

Женская конституциональная схема И.Б. Галанта Группы Типы Характеристика типов Лептосомные(Узкосложенные) Астенический Тело астеничек худое, с узкой, длинной и плоской грудной клеткой, узкими плечами и бедрами, сутулыми плечами, впалым животом. Руки и ноги тощие, при смыкании ног - между бедрами остается свободное пространство. Мускулатура и жировая ткань развиты очень слабо. Согласно оригинальному описанию Галанта, рост астеничек невысокий, однако в действительности высокий рост встречается чаще, чем низкий. Типичные черты лица - узость, бледность, сухость, угловатость, малые размеры подбородка. Стеноплаcтический Отличается от астенического большей упитанностью. При этом пропорции тела почти такие же, но жировая и мышечная компоненты развиты значительнее. На практике рост стенопластичек обычно средний или ниже среднего. Иногда для наглядного описания стенопластического типа указывают, что это тип Венеры Милосской.

Слайд 172

Женская конституциональная схема И.Б. Галанта Группы Типы Характеристика типов Мезосомные(средне- и широкосложенные) Мезопластический Фигура такой женщины имеет коренастые пропорции, широкие плечи и таз. Костная и мускульная компоненты развиты значительно, но не чрезмерно. Жировая компонента развита также умеренно. Рост мезопластичек обычно средний. Для описания этого типа применяют описание - "женщина-работница". Лицо мезопластичек, согласно Галанту, округленное, широкое, особенно в средней части, с несколько уменьшенной нижней челюстью. Пикнический Отличается прежде всего повышенным жироотложением. Конечности, кажутся укороченными из-за большой толщины. Туловище полное, с укороченной шеей, широкими округлыми плечами, цилиндрической грудной клеткой, выпуклым животом, широким тазом. Ноги толстые, бедра сомкнуты. Рост пикничек обычно средний или ниже среднего. Голова и лицо пикничек округленные.

Слайд 173

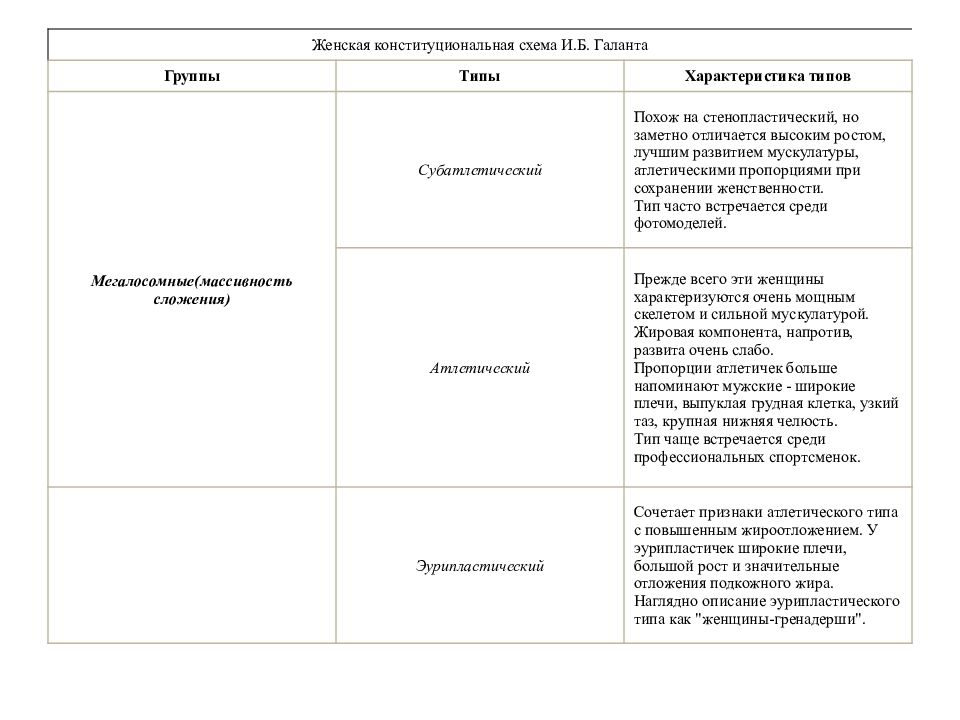

Женская конституциональная схема И.Б. Галанта Группы Типы Характеристика типов Мегалосомные(массивность сложения) Субатлетический Похож на стенопластический, но заметно отличается высоким ростом, лучшим развитием мускулатуры, атлетическими пропорциями при сохранении женственности. Тип часто встречается среди фотомоделей. Атлетический Прежде всего эти женщины характеризуются очень мощным скелетом и сильной мускулатурой. Жировая компонента, напротив, развита очень слабо. Пропорции атлетичек больше напоминают мужские - широкие плечи, выпуклая грудная клетка, узкий таз, крупная нижняя челюсть. Тип чаще встречается среди профессиональных спортсменок. Эурипластический Сочетает признаки атлетического типа с повышенным жироотложением. У эурипластичек широкие плечи, большой рост и значительные отложения подкожного жира. Наглядно описание эурипластического типа как "женщины-гренадерши".

Слайд 174

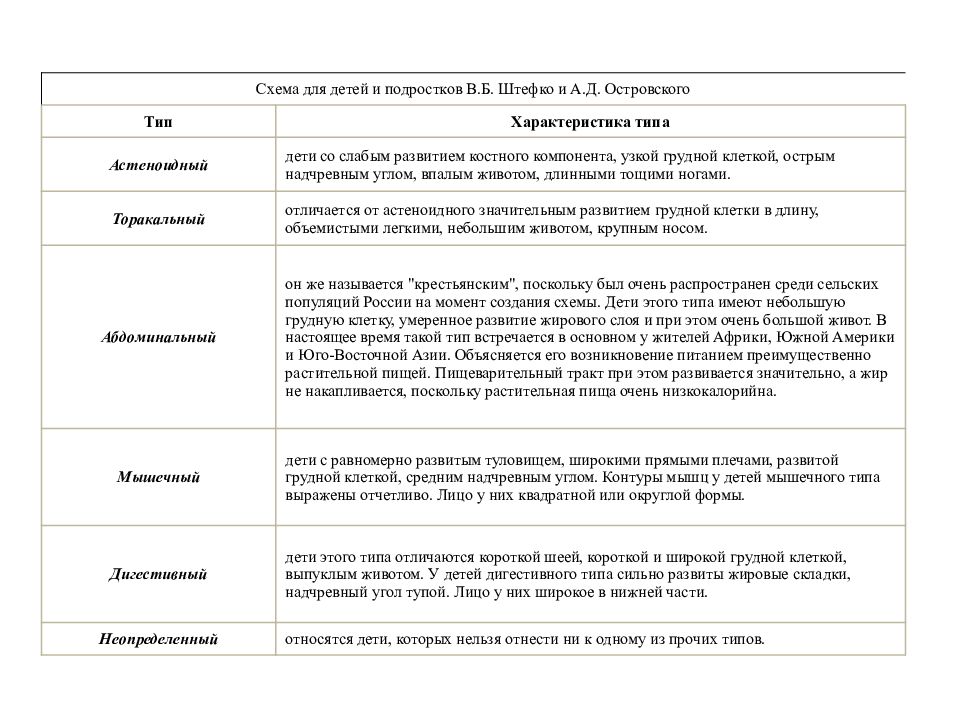

Схема для детей и подростков В.Б. Штефко и А.Д. Островского Тип Характеристика типа Астеноидный дети со слабым развитием костного компонента, узкой грудной клеткой, острым надчревным углом, впалым животом, длинными тощими ногами. Торакальный отличается от астеноидного значительным развитием грудной клетки в длину, объемистыми легкими, небольшим животом, крупным носом. Абдоминальный он же называется "крестьянским", поскольку был очень распространен среди сельских популяций России на момент создания схемы. Дети этого типа имеют небольшую грудную клетку, умеренное развитие жирового слоя и при этом очень большой живот. В настоящее время такой тип встречается в основном у жителей Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Объясняется его возникновение питанием преимущественно растительной пищей. Пищеварительный тракт при этом развивается значительно, а жир не накапливается, поскольку растительная пища очень низкокалорийна. Мышечный дети с равномерно развитым туловищем, широкими прямыми плечами, развитой грудной клеткой, средним надчревным углом. Контуры мышц у детей мышечного типа выражены отчетливо. Лицо у них квадратной или округлой формы. Дигестивный дети этого типа отличаются короткой шеей, короткой и широкой грудной клеткой, выпуклым животом. У детей дигестивного типа сильно развиты жировые складки, надчревный угол тупой. Лицо у них широкое в нижней части. Неопределенный относятся дети, которых нельзя отнести ни к одному из прочих типов.

Слайд 177

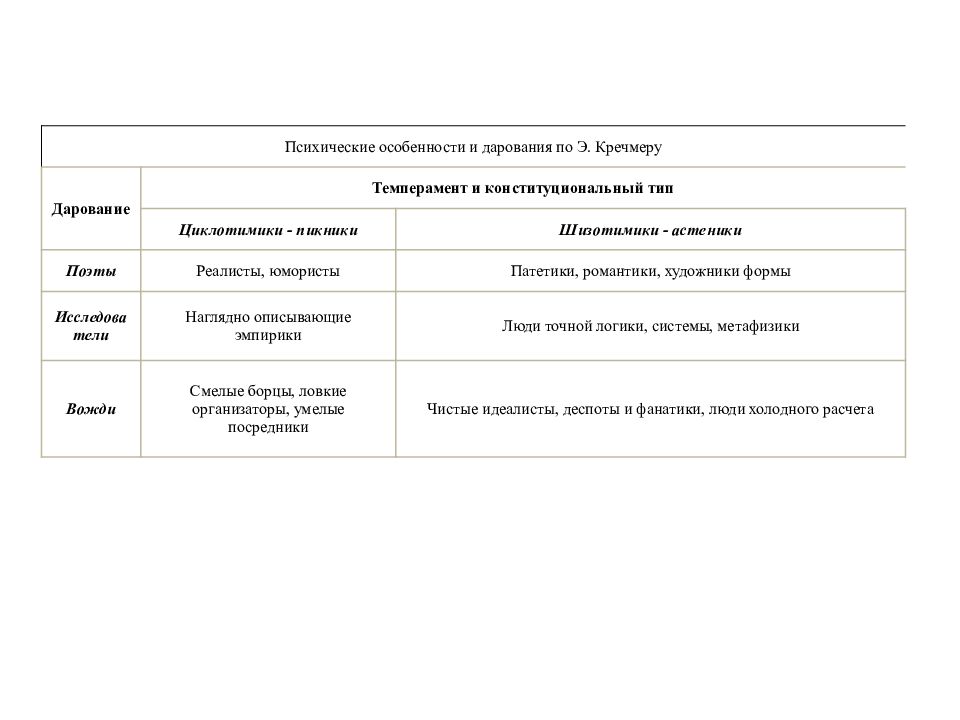

Психические особенности и дарования по Э. Кречмеру Дарование Темперамент и конституциональный тип Циклотимики - пикники Шизотимики - астеники Поэты Реалисты, юмористы Патетики, романтики, художники формы Исследователи Наглядно описывающие эмпирики Люди точной логики, системы, метафизики Вожди Смелые борцы, ловкие организаторы, умелые посредники Чистые идеалисты, деспоты и фанатики, люди холодного расчета

Последний слайд презентации: Антропология от греческого anthropos - человек и logos - слово, учение, наука в

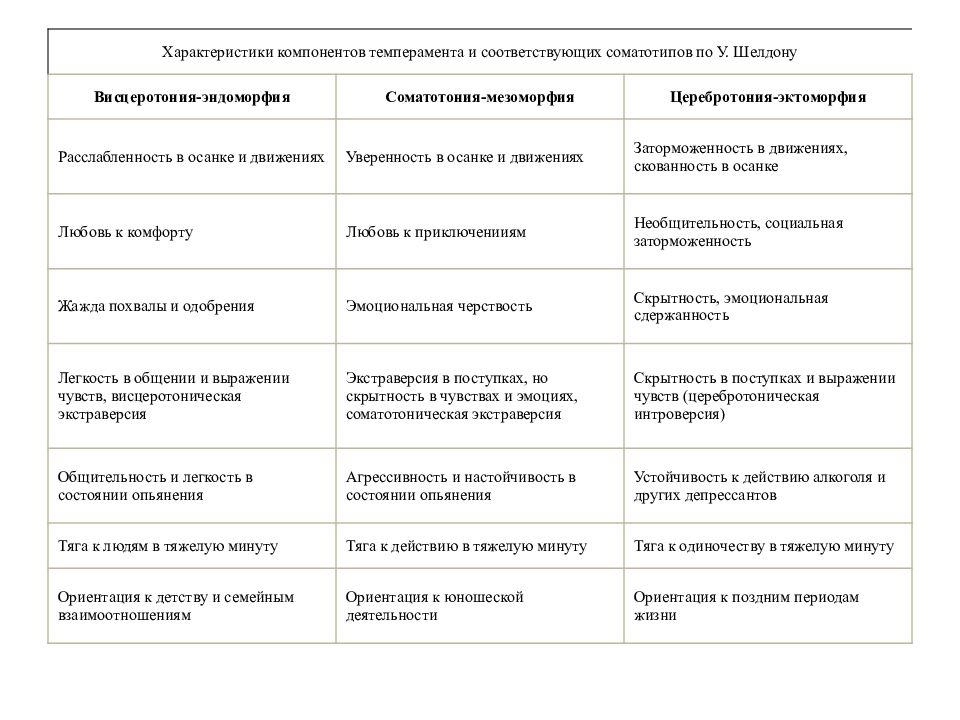

Характеристики компонентов темперамента и соответствующих соматотипов по У. Шелдону Висцеротония-эндоморфия Соматотония-мезоморфия Церебротония-эктоморфия Расслабленность в осанке и движениях Уверенность в осанке и движениях Заторможенность в движениях, скованность в осанке Любовь к комфорту Любовь к приключенииям Необщительность, социальная заторможенность Жажда похвалы и одобрения Эмоциональная черствость Скрытность, эмоциональная сдержанность Легкость в общении и выражении чувств, висцеротоническая экстраверсия Экстраверсия в поступках, но скрытность в чувствах и эмоциях, соматотоническая экстраверсия Скрытность в поступках и выражении чувств (церебротоническая интроверсия) Общительность и легкость в состоянии опьянения Агрессивность и настойчивость в состоянии опьянения Устойчивость к действию алкоголя и других депрессантов Тяга к людям в тяжелую минуту Тяга к действию в тяжелую минуту Тяга к одиночеству в тяжелую минуту Ориентация к детству и семейным взаимоотношениям Ориентация к юношеской деятельности Ориентация к поздним периодам жизни