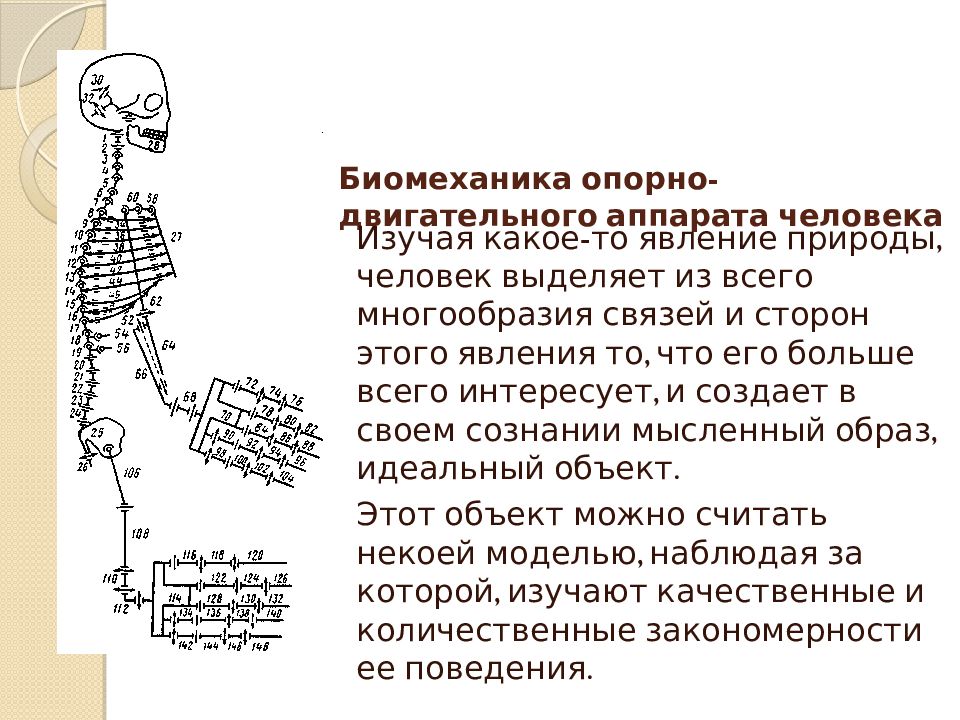

Первый слайд презентации: Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека

Изучая какое-то явление природы, человек выделяет из всего многообразия связей и сторон этого явления то, что его больше всего интересует, и создает в своем сознании мысленный образ, идеальный объект. Этот объект можно считать некоей моделью, наблюдая за которой, изучают качественные и количественные закономерности ее поведения.

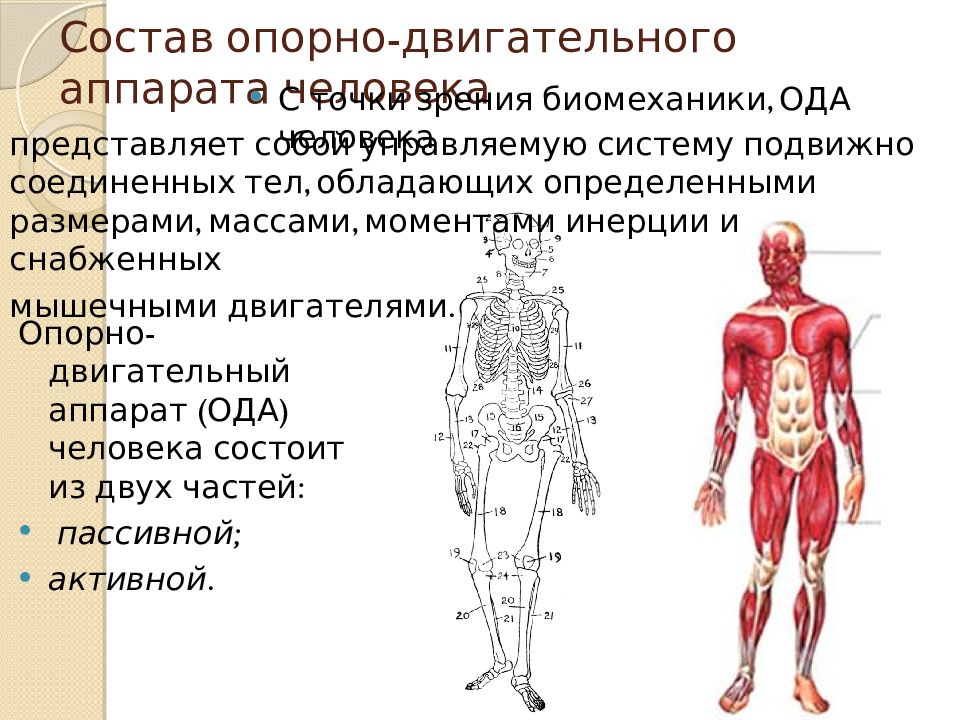

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека состоит из двух частей : пассивной; активной. С точки зрения биомеханики, ОДА человека представляет собой управляемую систему подвижно соединенных тел, обладающих определенными размерами, массами, моментами инерции и снабженных мышечными двигателями.

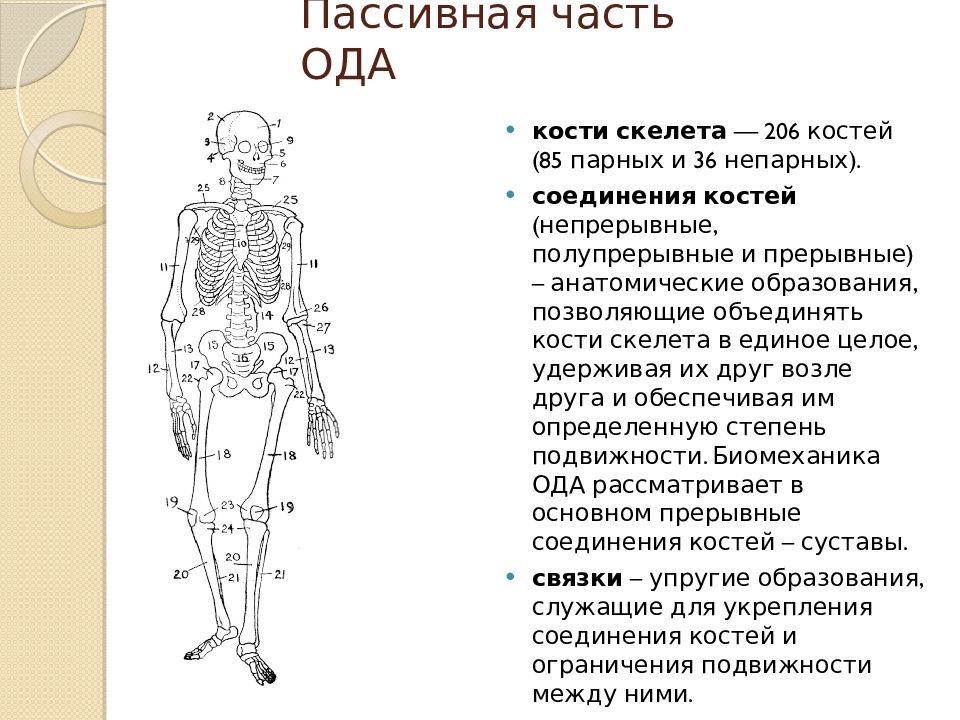

Слайд 3: Пассивная часть ОДА

кости скелета — 206 костей (85 парных и 36 непарных). соединения костей (непрерывные, полупрерывные и прерывные) – анатомические образования, позволяющие объединять кости скелета в единое целое, удерживая их друг возле друга и обеспечивая им определенную степень подвижности. Биомеханика ОДА рассматривает в основном прерывные соединения костей – суставы. связки – упругие образования, служащие для укрепления соединения костей и ограничения подвижности между ними.

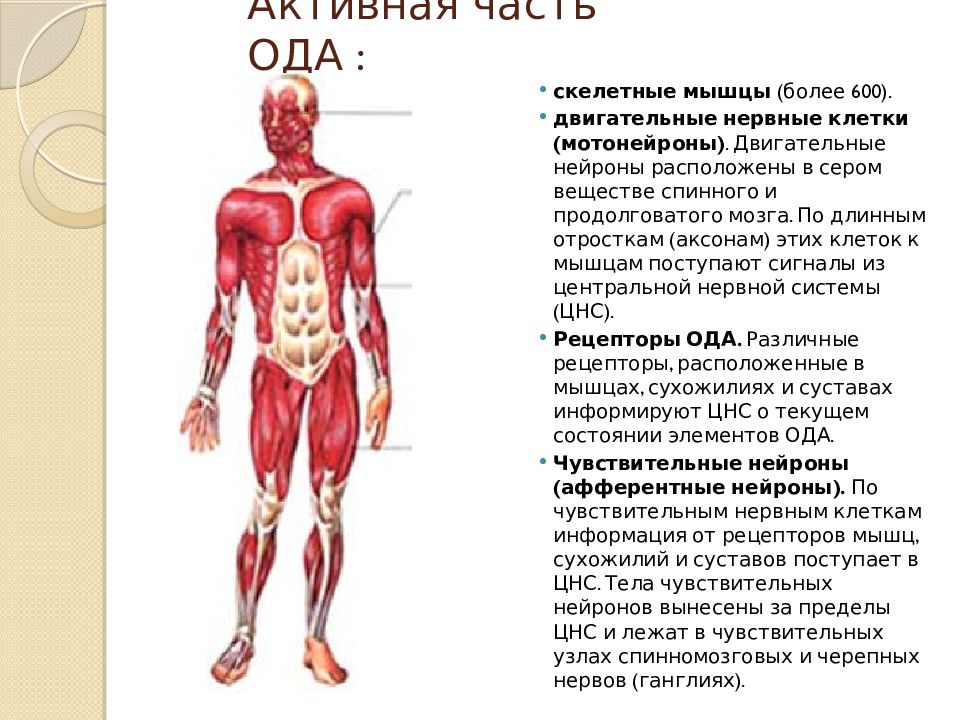

Слайд 4: Активная часть ОДА :

скелетные мышцы (более 600). двигательные нервные клетки ( мотонейроны ). Двигательные нейроны расположены в сером веществе спинного и продолговатого мозга. По длинным отросткам (аксонам) этих клеток к мышцам поступают сигналы из центральной нервной системы (ЦНС). Рецепторы ОДА. Различные рецепторы, расположенные в мышцах, сухожилиях и суставах информируют ЦНС о текущем состоянии элементов ОДА. Чувствительные нейроны (афферентные нейроны). По чувствительным нервным клеткам информация от рецепторов мышц, сухожилий и суставов поступает в ЦНС. Тела чувствительных нейронов вынесены за пределы ЦНС и лежат в чувствительных узлах спинномозговых и черепных нервов (ганглиях).

Слайд 5: Биомеханические функции ОДА

опорная – обеспечивает опору для мягких тканей и органов, а также удержание вышележащих сегментов тела; локомоторная (двигательная) – обеспечивает перемещение тела человека в пространстве; защитная – защищает внутренние органы от повреждений.

Слайд 6: Кости

Кость – элемент ОДА человека, представляющий собой жесткую конструкцию из нескольких материалов, различных по механическим свойствам. Кость – живая ткань, состоящая из белкового матрикса, на котором откладываются соли кальция. Сверху кость покрыта соединительнотканной оболочкой – надкостницей. Костная ткань образована плотным компактным и рыхлым губчатым веществом. Суставные поверхности кости покрыты суставным хрящом.

Слайд 7: В биомеханике ОДА рассматриваются механические функции костей и связанные с ними механические свойства

Опорная функция костей: центральным положение костей внутри каждого сегмента тела человека обеспечивает механическую опору другим элементам ОДА: мышцам и связкам. Кости нижних конечностей и позвоночника обеспечивают опору для вышележащих сегментов тела. Локомоторная функция костей: Скелетные мышцы приводят в движение костные рычаги или обеспечивают сохранение равновесия, благодаря этому возможно выполнение двигательных действий и статических положений Защитная функция костей: Кости черепа, грудной клетки и таза защищают внутренние органы от повреждений. В биомеханике ОДА рассматриваются механические функции костей и связанные с ними механические свойства

Слайд 8: Механические свойства костей определяются их разнообразными функциями

Кости ног и рук состоят из плотной костной ткани. Они продолговатые и трубчатые по строению, что позволяет, с одной стороны, противодействовать значительным внешним нагрузкам, а с другой – более чем в два раза уменьшить их массу и моменты инерции. Основным механическим свойством костной ткани является прочность – способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних сил. Прочность материала характеризуется пределом прочности – отношением нагрузки, необходимой для полного разрыва (разрушения испытуемого образца) к площади его поперечного сечения в месте разрыва. Механические свойства костей определяются их разнообразными функциями

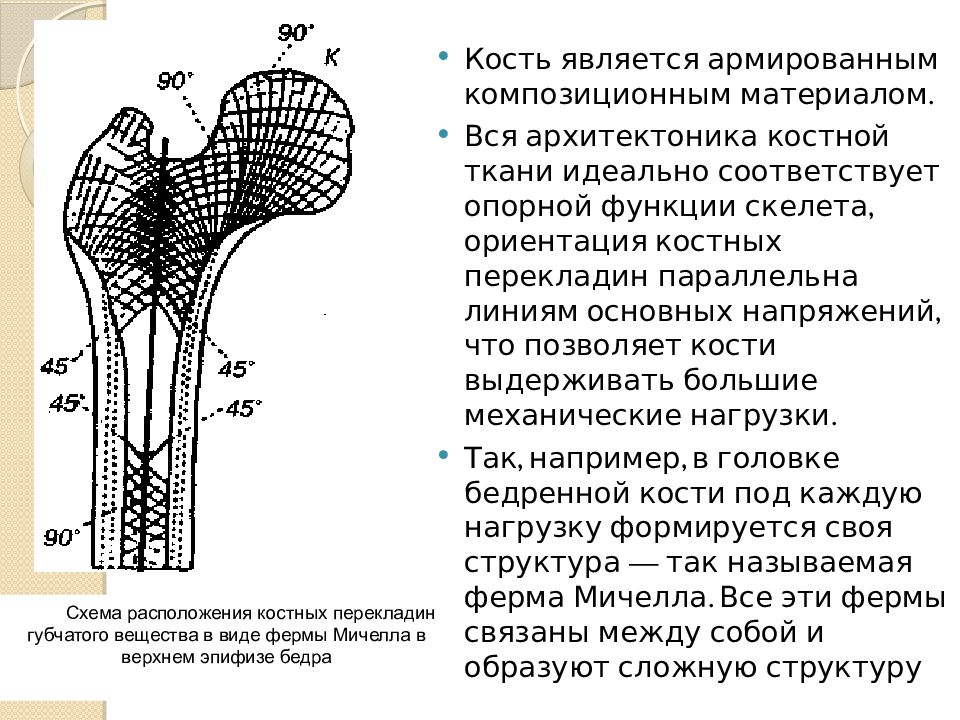

Слайд 9

Кость является армированным композиционным материалом. Вся архитектоника костной ткани идеально соответствует опорной функции скелета, ориентация костных перекладин параллельна линиям основных напряжений, что позволяет кости выдерживать большие механические нагрузки. Так, например, в головке бедренной кости под каждую нагрузку формируется своя структура — так называемая ферма Мичелла. Все эти фермы связаны между собой и образуют сложную структуру Схема расположения костных перекладин губчатого вещества в виде фермы Мичелла в верхнем эпифизе бедра

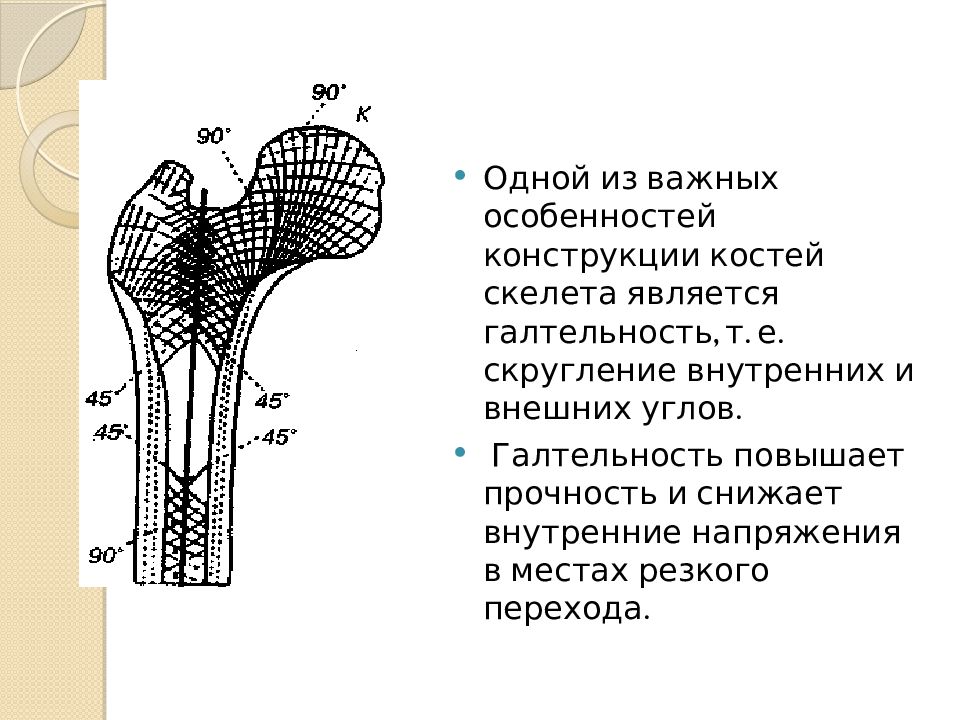

Слайд 10

Одной из важных особенностей конструкции костей скелета является галтельность, т. е. скругление внутренних и внешних углов. Галтельность повышает прочность и снижает внутренние напряжения в местах резкого перехода.

Слайд 11: Виды механического воздействия на кость и ее прочность

Различают четыре вида механического воздействия на кость: растяжение, сжатие, изгиб и кручение. Прочность костной ткани при растяжении составляет от 125 до 150 МПа. Она выше, чем у дуба и почти такая же, как у чугуна. При сжатии прочность костей еще выше. Ее значения равны 170 МПа. Несущая способность костей при изгибе значительно меньше. Например, бедренная кость выдерживает нагрузку на изгиб до 2500 Н. Подобный вид деформации широко распространен, как в обычной жизни, так и в спорте. Например, при удержании спортсменом положения «крест» на кольцах происходит деформация костей верхней конечности на изгиб. При движениях кости не только растягиваются, сжимаются и изгибаются, но и скручиваются. Прочность кости при кручении составляет 105,4 МПа. Она наиболее высока в 25-35 лет. С возрастом этот показатель снижается до 90 МПа.

Слайд 12

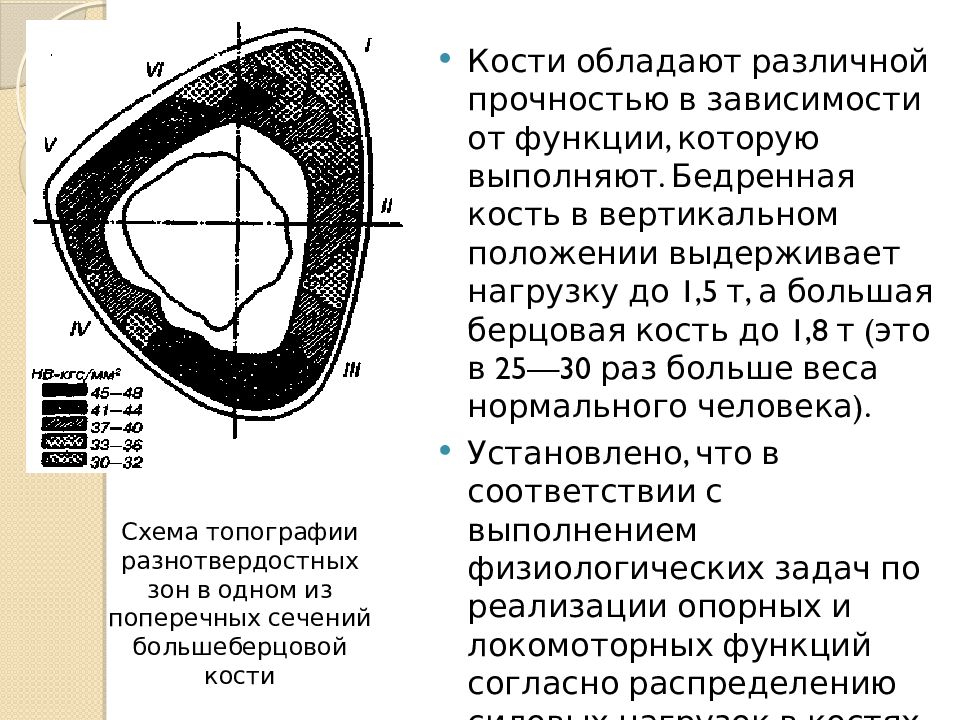

Кости обладают различной прочностью в зависимости от функции, которую выполняют. Бедренная кость в вертикальном положении выдерживает нагрузку до 1,5 т, а большая берцовая кость до 1,8 т (это в 25—30 раз больше веса нормального человека). Установлено, что в соответствии с выполнением физиологических задач по реализации опорных и локомоторных функций согласно распределению силовых нагрузок в костях формируются зоны разной твердости. Схема топографии разнотвердостных зон в одном из поперечных сечений большеберцовой кости

Слайд 13: Виды механического воздействия на кость и ее прочность

Механические нагрузки, действующие на человека при занятиях спортом, превышают повседневные. Чтобы им противостоять, в костях происходит ряд изменений: меняются их форма и размеры а также повышается плотность костной ткани: У тяжелоатлетов сильно меняется форма лопатки и ключицы У теннисистов увеличиваются размеры костей предплечья У штангистов и метателей диска утолщаются кости бедра У бегунов и хоккеистов утолщаются кости голени, У футболистов утолщаются кости стопы.

Слайд 14: Суставы

Сустав – элемент ОДА, обеспечивающий соединение костных звеньев и создающий подвижность костей друг относительно друга. Суставы являются наиболее совершенными видами соединения костей. У человека их около 200. Сустав образуют суставные поверхности сочлененных костных звеньев. Между суставными поверхностями имеется суставная полость, в которую поступает синовиальная жидкость. Окружает сустав суставная капсула, состоящая из плотной соединительной ткани.

Слайд 15: Суставы

Основной функцией суставов является обеспечение подвижности костных звеньев друг относительно друга. С этой целью поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая выделяется суставным хрящом при увеличении нагрузки на сустав. При уменьшении нагрузки синовиальная жидкость поглощается суставным хрящом. Чтобы компенсировать разрушение суставного хряща при трении в нем постоянно происходят процессы регенерации. Присутствие синовиальной жидкости обеспечивает низкий коэффициент трения в суставе (от 0,005 до 0,02). Для сравнения коэффициент трения при ходьбе (резина по бетону) составляет 0,75. Прочность суставного хряща составляет 25,5 МПа. Если давление на суставной хрящ превышает эти показатели, смачивание суставного хряща синовиальной жидкостью прекращается и увеличивается опасность его механического стирания. В среднем и пожилом возрасте выделение синовиальной жидкости в суставную полость уменьшается.

Слайд 16: Опорно-двигательный аппарат человека с позиции теории машин и механизмов, можно рассматривать как сложный биомеханизм, состоящий из жестких звеньев (костей) и кинематических пар определенных классов (суставов). С этой точки зрения различают:

Одноосные суставы. Движения в них происходят только вокруг одной оси. Эти суставы обладают одной степенью свободы. В организме человека таких суставов насчитывается 85. Двуосные суставы. Движения в них происходят вокруг двух осей. Эти суставы обладают двумя степенями свободы. В организме человека 33 двуосных сустава. Многоосные суставы. Движения в них происходят вокруг трех осей. Эти суставы обладают тремя степенями свободы. В организме человека таких суставов 29.

Слайд 17: Сухожилия и связки

Сухожилие – компонент мышцы, обеспечивающий ее соединение с костью. Основной функцией сухожилия является передача усилия мышц кости. Сухожилия состоят из толстых, плотно уложенных в пучки структурных единиц – фибрилл, в состав которых входят коллагеновые волокна. Основное свойство коллагена – высокая прочность на разрыв и небольшая относительная деформация ( ε ≈ 10%). Связки – компонент сустава, обеспечивающий его стабилизацию, посредством удержания костных звеньев в непосредственной близости друг относительно друга. Связки, как и сухожилия, состоят главным образом из пучков коллагеновых волокон, расположенных параллельно друг другу. Однако в отличие от сухожилий в состав связок входит достаточное большое количество волокон эластина. Эластин – упругий белок, который может очень сильно растягиваться (относительная деформация составляет 200-300%.

Слайд 18: Механические свойства сухожилий и связок

Механические свойства сухожилий и связок зависят от их размеров и состава. Чем больше поперечное сечение и больший процент коллагеновых волокон – тем выше прочность. Чем связка длиннее, и чем больше в ней волокон эластина – тем большей значение относительной деформации. Прочность сухожилий составляет 40-60 МПа, а связок – 25МПа. Для сравнения: предел прочности каната из хлопка на растяжение составляет 30-60 Мпа.

Слайд 19

Факторы влияющие на прочность связок и сухожилий уровень гормонов. Систематическое введение гормонов может привести к значительному уменьшению их прочности; значительно снижает прочность связок и сухожилий иммобилизация. И, наоборот, при исследовании животных была найдена связь между уровнем физической активности и прочностью сухожилий и связок; прочность сухожилий более высока, чем прочность их прикрепления к костям. Поэтому при травмах сухожилий они не разрываются, а отрываются от места прикрепления. в процессе тренировок прочность сухожилий и связок увеличивается сравнительно медленно. Поэтому при форсированном развитии скоростно-силовых качеств мышц может возникнуть несоответствие между возросшими скоростно-силовыми возможностями мышечного аппарата и недостаточной прочностью сухожилий и связок. Это грозит потенциальными травмами.

Слайд 20: Механические свойства сухожилий и связок

Модуль Юнга ( Е ) численно равен напряжению, увеличивающему длину образца в два раза. Модуль Юнга для костной ткани составляет 2000МПа, а сухожилия – 160МПа. Материал коллаген характеризуется значением модуля Юнга равным 10-100 МПа, а эластин – 0,5 МПа. К примеру: значение модулем Юнга для резины составляет 5МПа, а для древесины – 1200 МПа. Связки и сухожилия характеризуются нелинейными свойствами – модуль упругости изменяется по мере изменения их длины.

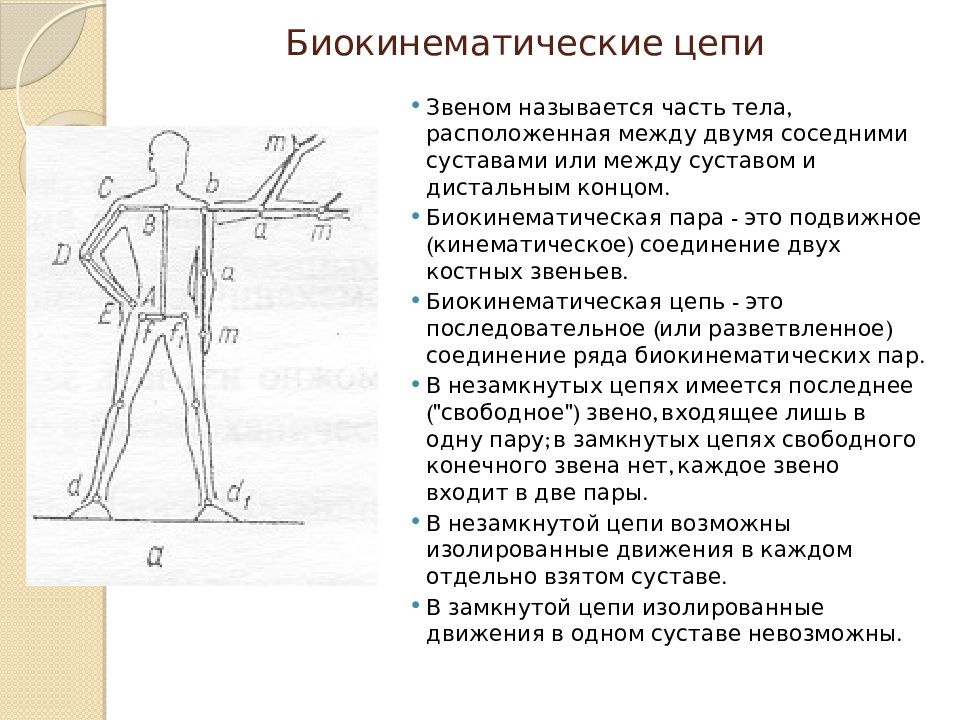

Слайд 21: Биокинематические цепи

Звеном называется часть тела, расположенная между двумя соседними суставами или между суставом и дистальным концом. Биокинематическая пара - это подвижное (кинематическое) соединение двух костных звеньев. Биокинематическая цепь - это последовательное (или разветвленное ) соединение ряда биокинематических пар. В незамкнутых цепях имеется последнее ("свободное") звено, входящее лишь в одну пару; в замкнутых цепях свободного конечного звена нет, каждое звено входит в две пары. В незамкнутой цепи возможны изолированные движения в каждом отдельно взятом суставе. В замкнутой цепи изолированные движения в одном суставе невозможны.

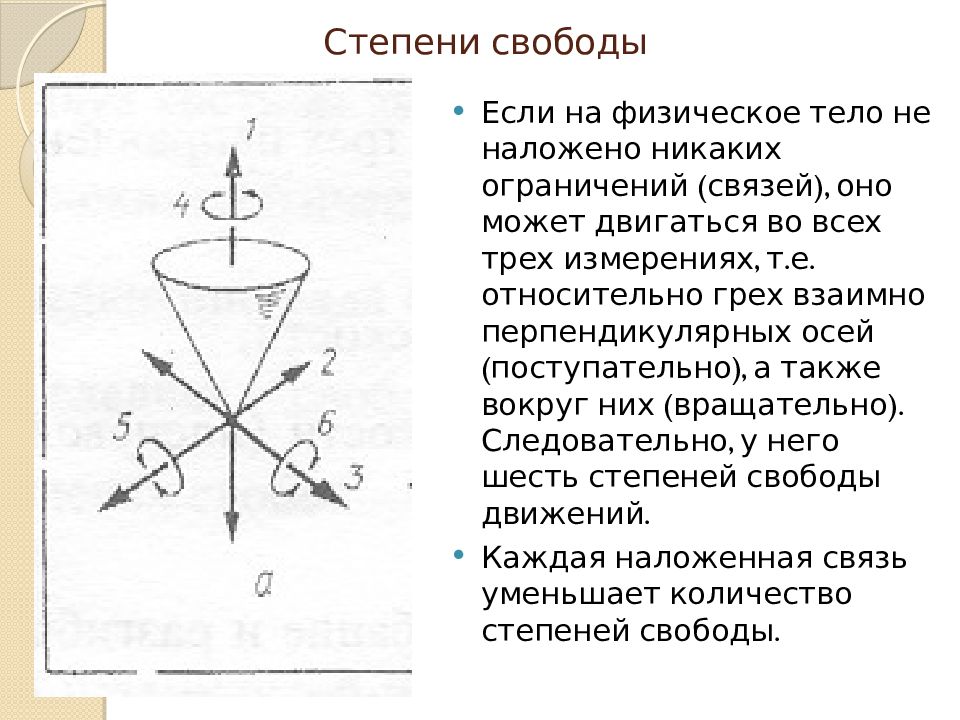

Слайд 22: Степени свободы

Если на физическое тело не наложено никаких ограничений ( связей ), оно может двигаться во всех трех измерениях, т.е. относительно грех взаимно перпендикулярных осей (поступательно), а также вокруг них (вращательно). Следовательно, у него шесть степеней свободы движений. Каждая наложенная связь уменьшает количество степеней свободы.

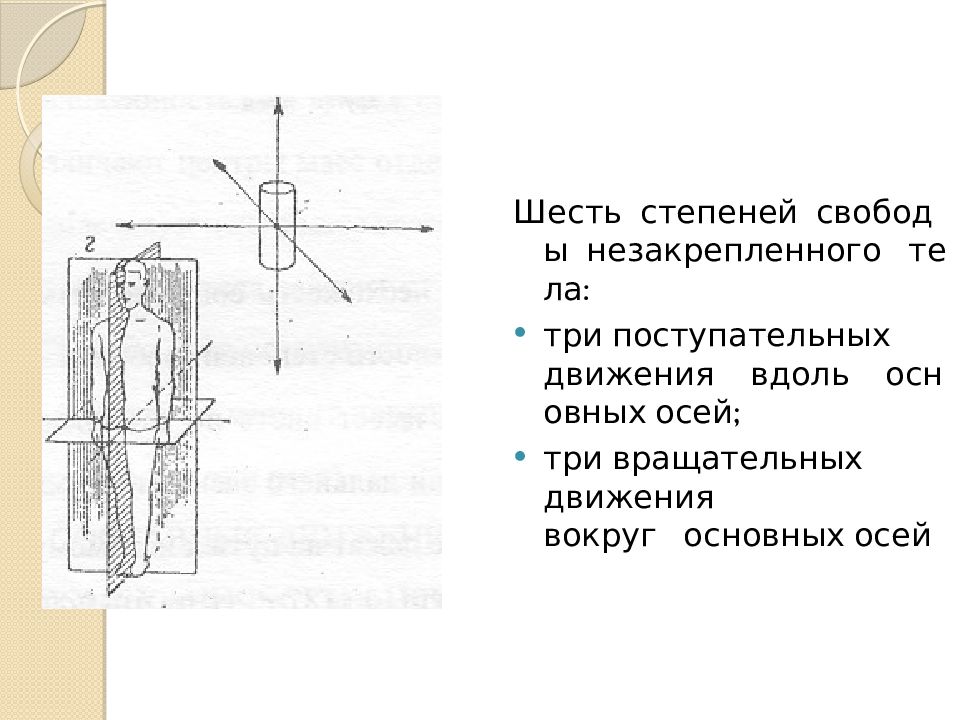

Слайд 23

Шесть степеней свободы незакрепленного тела: три поступательных движения вдоль основных осей; три вращательных движения вокруг основных осей

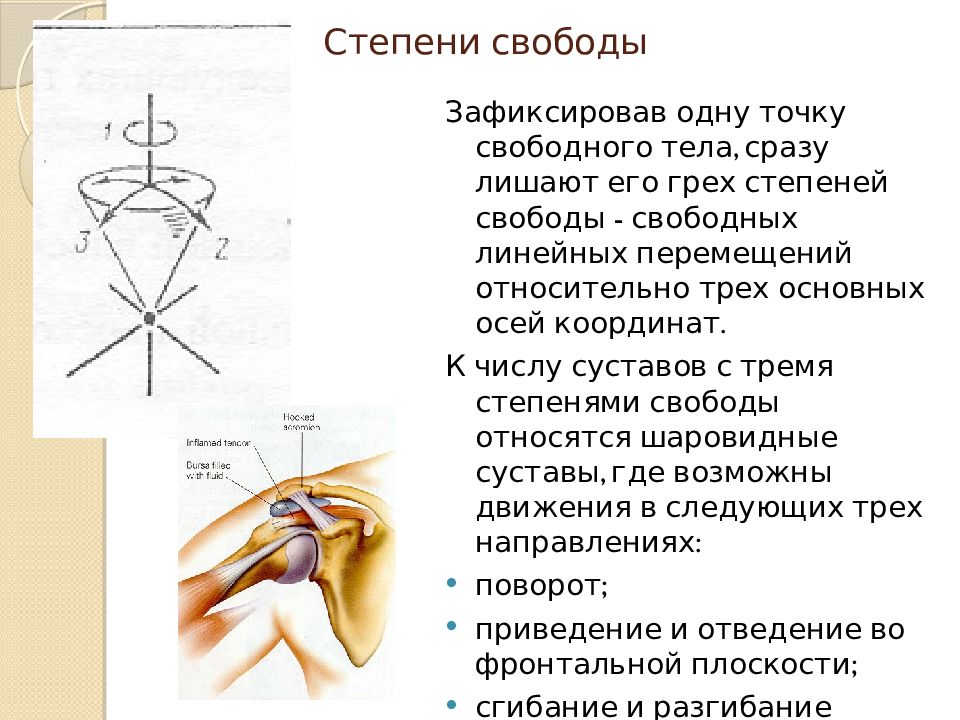

Слайд 24: Степени свободы

Зафиксировав одну точку свободного тела, сразу лишают его грех степеней свободы - свободных линейных перемещений относительно трех основных осей координат. К числу суставов с тремя степенями свободы относятся шаровидные суставы, где возможны движения в следующих трех направлениях: поворот ; приведение и отведение во фронтальной плоскости; сгибание и разгибание в сагитальной плоскости (плечевой, тазобедренный ).

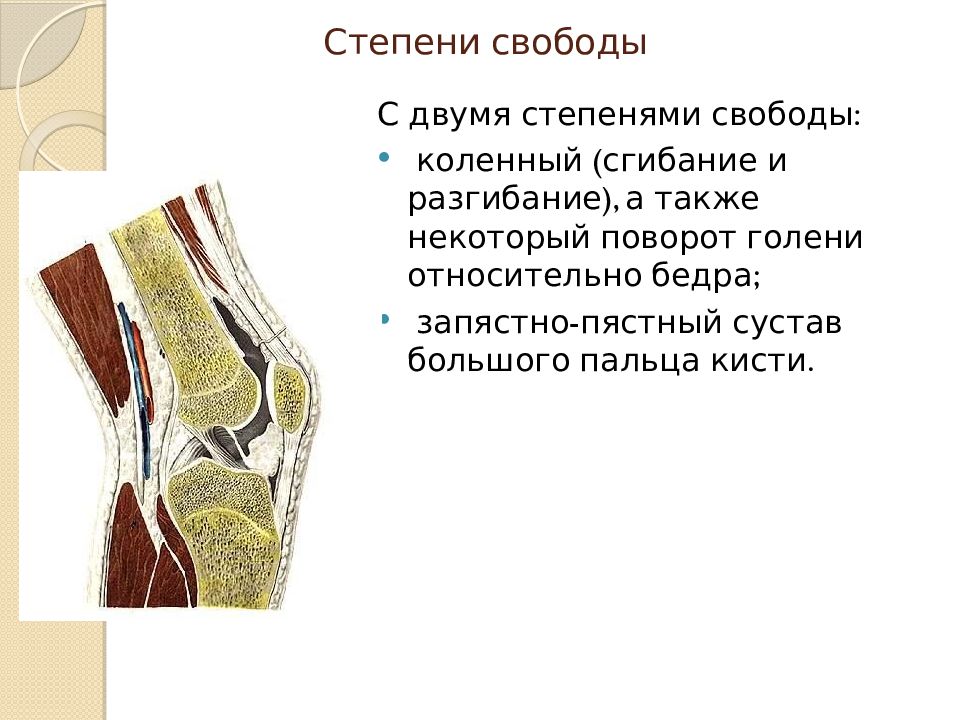

Слайд 25: Степени свободы

С двумя степенями свободы: коленный (сгибание и разгибание), а также некоторый поворот голени относительно бедра; запястно-пястный сустав большого пальца кисти.

Слайд 26: Степени свободы

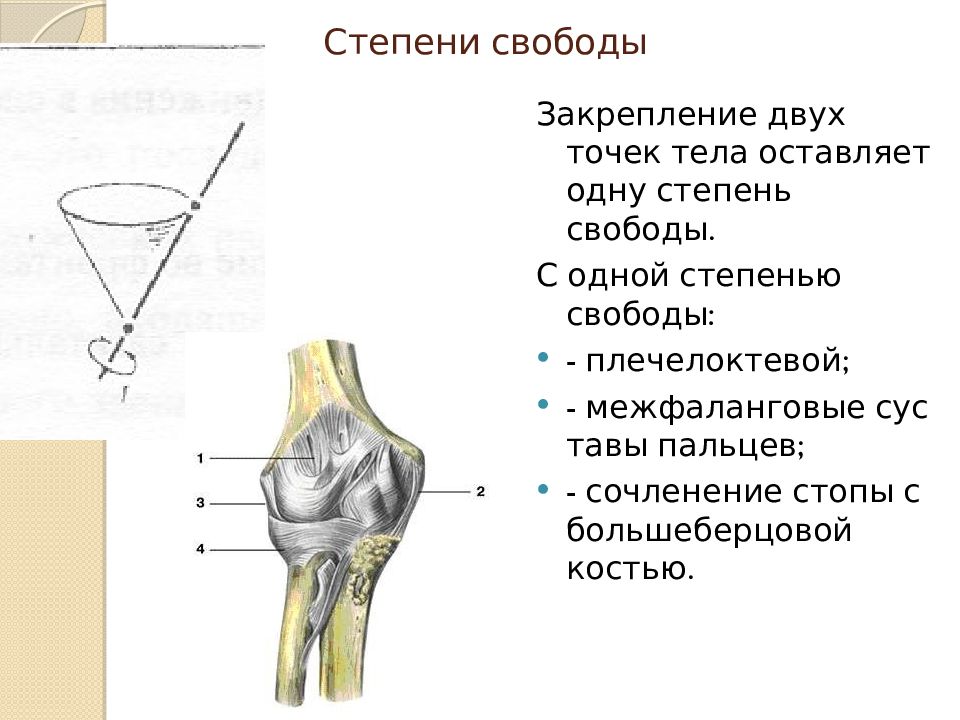

Закрепление двух точек тела оставляет одну степень свободы. С одной степенью свободы: - плечелоктевой; - межфаланговые суставы пальцев; - сочленение стопы с большеберцовой костью.

Слайд 27: Степени свободы

Закрепление третьей точки, не лежащей на этой оси, полностью лишает тело свободы движения. Такое соединение к суставам не относится.

Слайд 28

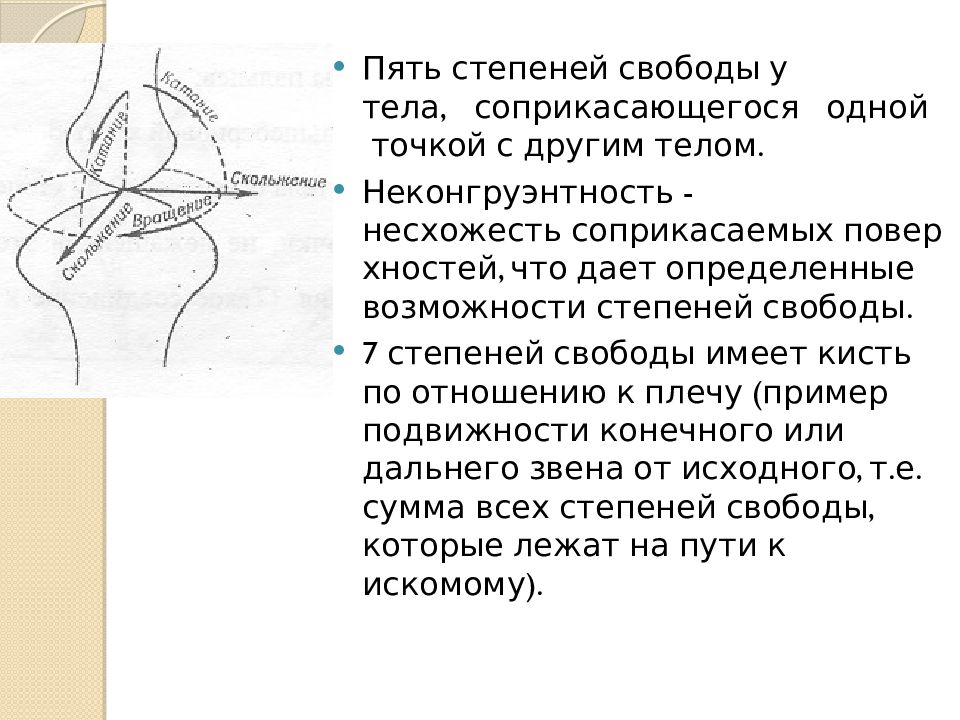

Пять степеней свободы у тела, соприкасающегося одной точкой с другим телом. Неконгруэнтность - несхожесть соприкасаемых поверхностей, что дает определенные возможности степеней свободы. 7 степеней свободы имеет кисть по отношению к плечу (пример подвижности конечного или дальнего звена от исходного, т.е. сумма всех степеней свободы, которые лежат на пути к искомому).

Слайд 29

Для определения числа степеней свободы ОДА человека применяют формулу Сомова-Малышева. Число степеней свободы для модели тела человека с 148 подвижными звеньями составляет: n = 6 × 148 — 5 × 85 — 4 × 33 — 3 × 29 = 244. Это означает, что для описания положения модели тела человека в каждый момент времени необходимо иметь 244 уравнения.

Слайд 30

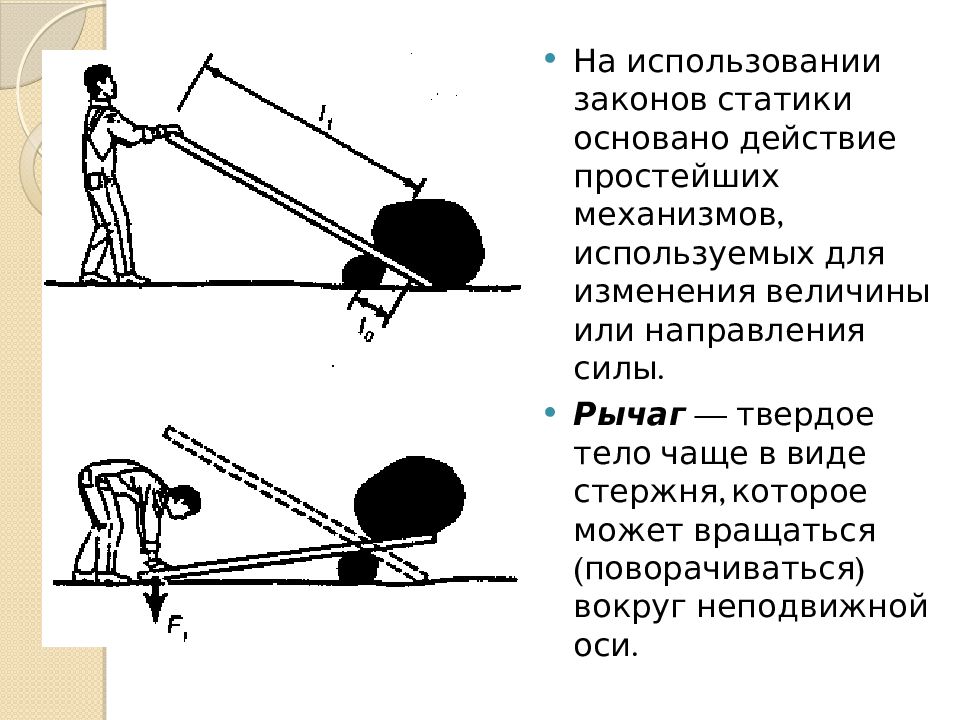

На использовании законов статики основано действие простейших механизмов, используемых для изменения величины или направления силы. Рычаг — твердое тело чаще в виде стержня, которое может вращаться (поворачиваться) вокруг неподвижной оси.

Слайд 31

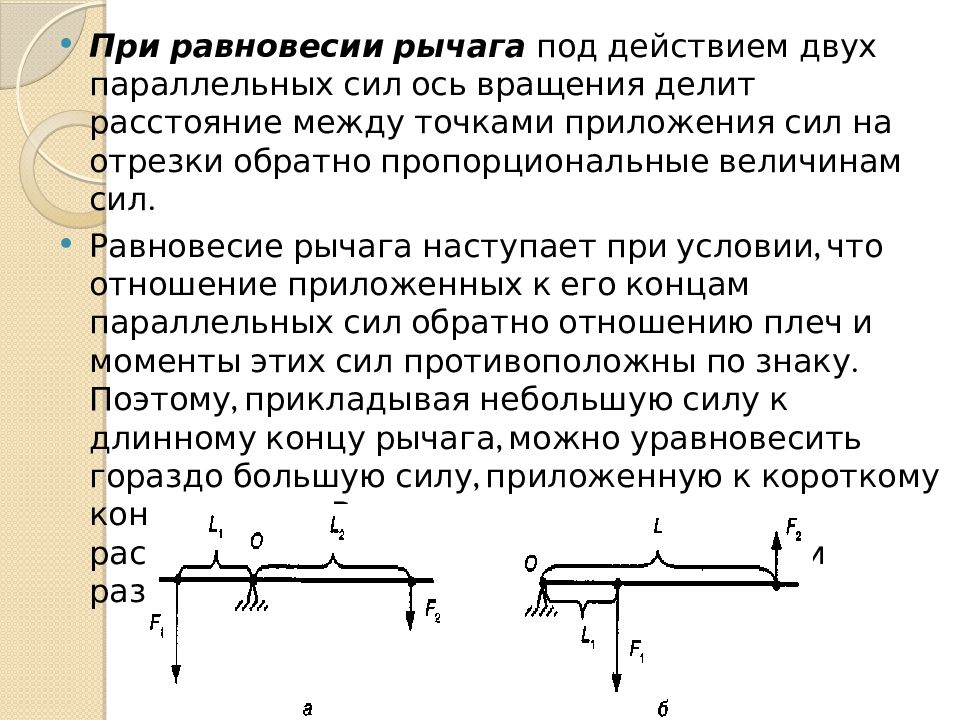

При равновесии рычага под действием двух параллельных сил ось вращения делит расстояние между точками приложения сил на отрезки обратно пропорциональные величинам сил. Равновесие рычага наступает при условии, что отношение приложенных к его концам параллельных сил обратно отношению плеч и моменты этих сил противоположны по знаку. Поэтому, прикладывая небольшую силу к длинному концу рычага, можно уравновесить гораздо большую силу, приложенную к короткому концу рычага. В зависимости от взаимного расположения точек приложения сил и оси различают рычаги 1-го и 2-го рода

Слайд 32

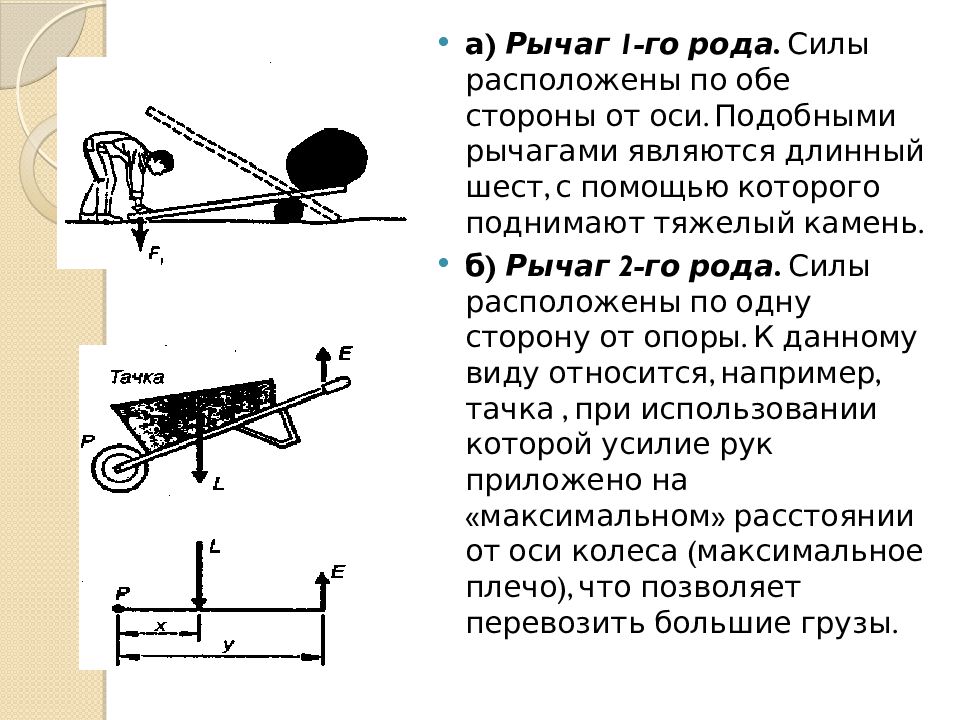

а) Рычаг 1-го рода. Силы расположены по обе стороны от оси. Подобными рычагами являются длинный шест, с помощью которого поднимают тяжелый камень. б) Рычаг 2-го рода. Силы расположены по одну сторону от опоры. К данному виду относится, например, тачка, при использовании которой усилие рук приложено на «максимальном» расстоянии от оси колеса (максимальное плечо), что позволяет перевозить большие грузы.

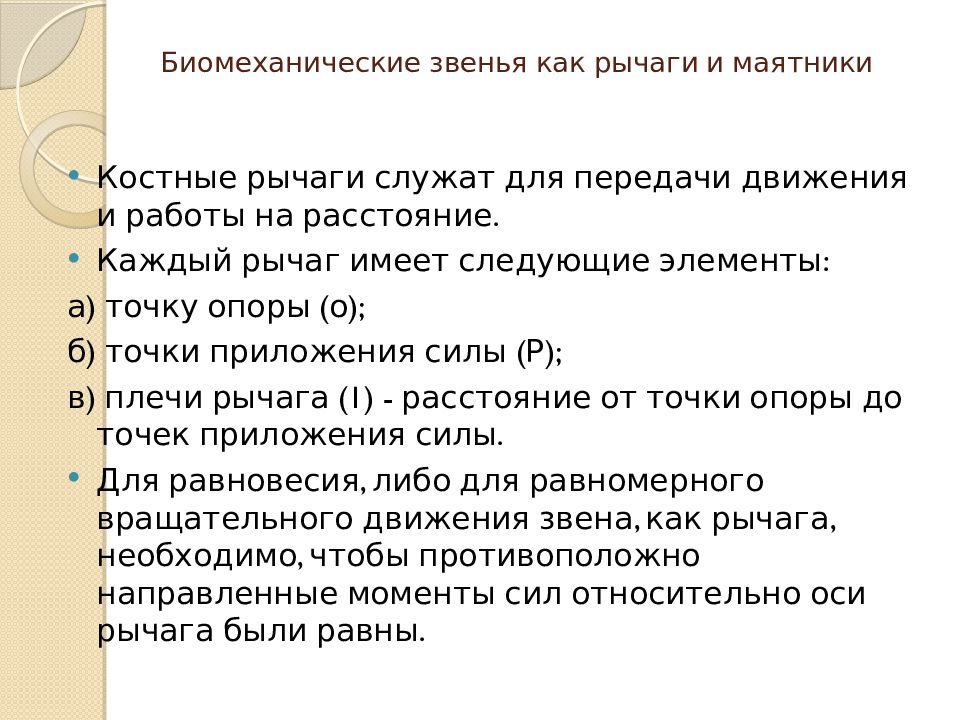

Слайд 33: Биомеханические звенья как рычаги и маятники

Костные рычаги служат для передачи движения и работы на расстояние. Каждый рычаг имеет следующие элементы: а) точку опоры (о); б) точки приложения силы (Р); в) плечи рычага (1) - расстояние от точки опоры до точек приложения силы. Для равновесия, либо для равномерного вращательного движения звена, как рычага, необходимо, чтобы противоположно направленные моменты сил относительно оси рычага были равны.

Слайд 34

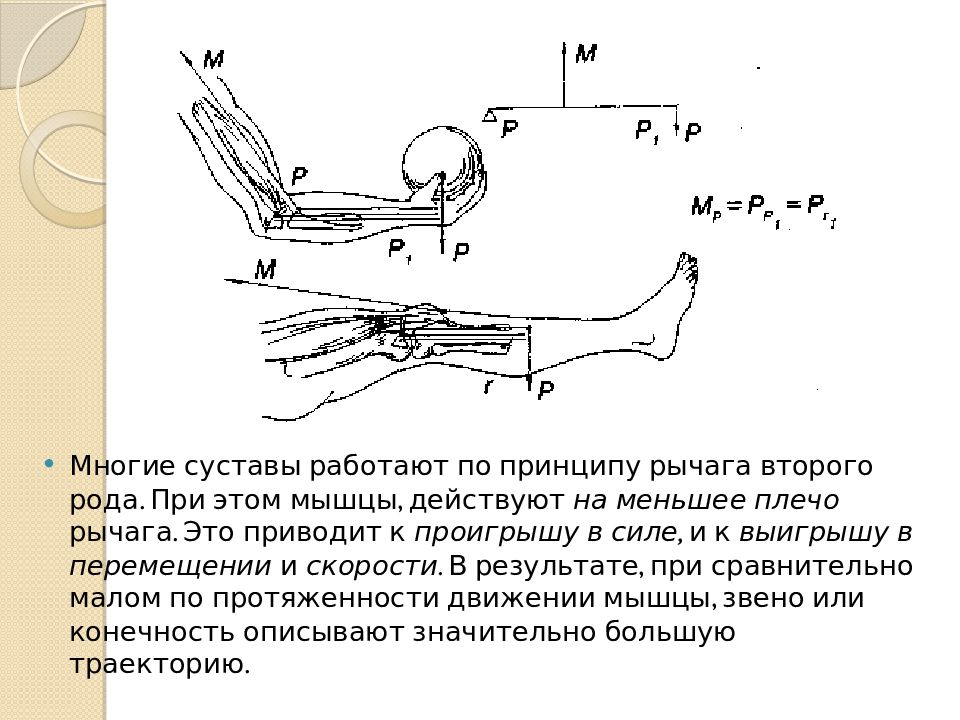

Многие суставы работают по принципу рычага второго рода. При этом мышцы, действуют на меньшее плечо рычага. Это приводит к проигрышу в силе, и к выигрышу в перемещении и скорости. В результате, при сравнительно малом по протяженности движении мышцы, звено или конечность описывают значительно большую траекторию.

Слайд 35

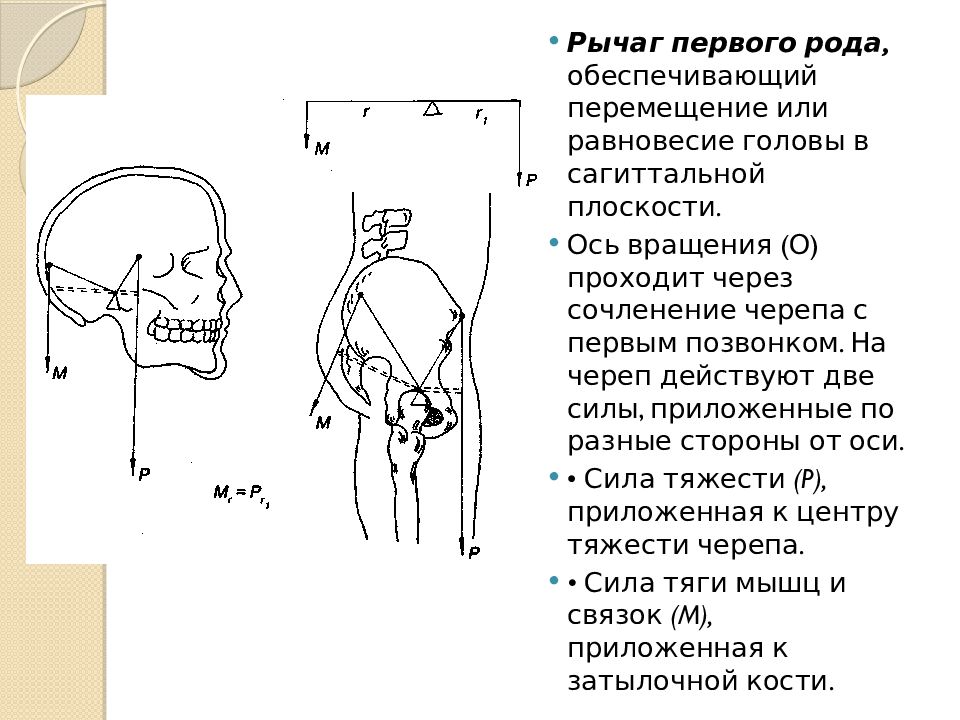

Рычаг первого рода, обеспечивающий перемещение или равновесие головы в сагиттальной плоскости. Ось вращения (О) проходит через сочленение черепа с первым позвонком. На череп действуют две силы, приложенные по разные стороны от оси. • Сила тяжести ( P ), приложенная к центру тяжести черепа. • Сила тяги мышц и связок ( M ), приложенная к затылочной кости.

Последний слайд презентации: Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека

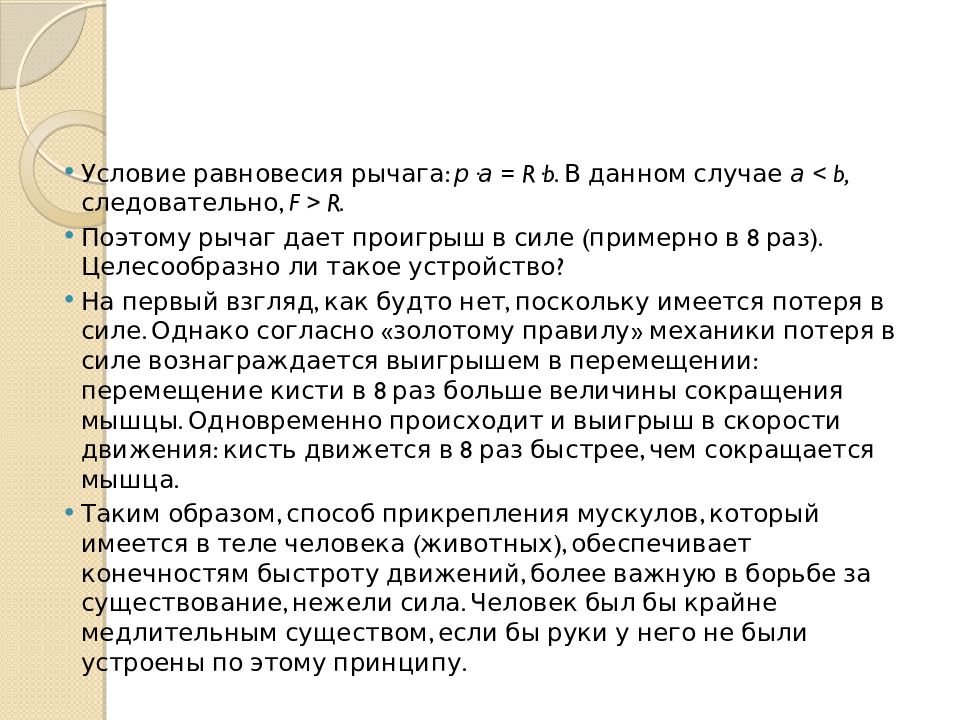

Условие равновесия рычага: р·а = R·b. В данном случае а < b, следовательно, F > R. Поэтому рычаг дает проигрыш в силе (примерно в 8 раз). Целесообразно ли такое устройство ? На первый взгляд, как будто нет, поскольку имеется потеря в силе. Однако согласно «золотому правилу» механики потеря в силе вознаграждается выигрышем в перемещении: перемещение кисти в 8 раз больше величины сокращения мышцы. Одновременно происходит и выигрыш в скорости движения: кисть движется в 8 раз быстрее, чем сокращается мышца. Таким образом, способ прикрепления мускулов, который имеется в теле человека (животных), обеспечивает конечностям быстроту движений, более важную в борьбе за существование, нежели сила. Человек был бы крайне медлительным существом, если бы руки у него не были устроены по этому принципу.